Что было в кремле до революции 1917 года

Московский Кремль: ТОП-6 строений которые мы утратили

Вашему вниманию «шестёрка» архитектурных объектов московского Кремля, которые были безвозвратно утрачены.

1. Собор Спаса на Бору

Безвозвратно утерянная старейшая московская церковь. /Фото: retromap.ru

Этот уникальный архитектурный памятник располагался за Теремным дворцом. Собор Спаса на Бору представляет собой одну из старейших церквей в Москве: первое упоминание о ней датировано 1272 годом. Первоначально на этом месте находилось деревянное строение, и только в 1328 Иван Калита приказал возвести второй в будущей российской столице каменный собор.

Собор Спаса на Бору внутри, 1910-е годы. /Фото: wikimapia.org

Собор во время сноса, весна 1933 года. /Фото: mos-sfera.ru

Храм-памятник уничтоженному кремлевскому собору в Королеве. /Фото: wikipedia.org

А вот после развала Советского Союза об утраченной реликвии внезапно вспомнили. Еще с 1992 года у церковных деятелей была идея увековечить память о разрушенном кремлевском Соборе, правда, в другом месте.

На согласование места и получение необходимых разрешений понадобилось почти два десятилетия. Но в конечном итоге, в 2012 году было начато строительство храма Священномученика Владимира, который расположили в наукограде Королеве. Проект церкви постарались сделать максимально подобным на оригинальный собор. Первую литургию отслужили в феврале 2013 года.

2. Чудов монастырь

Чудов монастырь на дореволюционной открытке. /Фото: moscowchanges.ru

Вторым старейшим архитектурным памятником московского Кремля, который был утерян, является Чудов монастырь, который, согласно дошедшей до нас информации, был построен в 1365 году по инициативе митрополита Алексия. С этим сооружением связано немало памятных событий в истории Российского государства.

Внутреннее убранство Алексеевской церкви Чудова монастыря. /Фото: wikipedia.org

К примеру, по официальной информации, именно из Чудова монастыря сбежал Гришка Отрепьев, Лжедмитрий I. Кроме того, когда Наполеон вошел в Москву, та хоть и была сожжена, однако Кремль не рухнул, и корсиканский завоеватель устроил штаб одного из своих генералов как раз в стенах сакрального сооружения.

Чуднов монастырь на плане Кремля начала ХХ века. /Фото: pinterest.de

Но и в мирное время Чудов монастырь был весьма популярен: здесь проходило немало официальных торжеств или праздников. Однако после Октябрьской революции как сакральное место, сооружение пришло в упадок.

Еще в 1917 году из монастыря, который ко всему прочему был поврежден обстрелами тяжелой артиллерии, изгнали всех монахов, а помещения отдали в ведение различным структурам. В 1923 году Чудов монастырь был объявлен памятником архитектуры, что, впрочем, не помешало советским властям разрушить его уже через шесть лет.

Снос Чудного монастыря, 1929 год. /Фото: kommersant.ru

В 1934 году на месте уничтоженного сооружения построили 14-й корпус Кремля, который на сегодняшний день также перестал существовать. А на месте, где более пятисот лет стоял один из древнейших московских храмов, в ноябре 2020 года открыли новый музей археологии Чудова монастыря, аналогов которому нет на территории России.

В экспозиции представлены сохранившиеся фрагменты построек, саркофаги и даже реконструкция Северного портала собора Чудова монастыря.

3. Памятник Александру ІІ

Памятник Александру ІІ на открытках начала ХХ века. /Фото: kommersant.ru

Не только здания, располагавшиеся на территории московского Кремля, были утрачены. Так, в верхней части Кремлевского сада заложен памятник императору Александру ІІ.

Открыта статуя была в 1898 году. Она являлась частью архитектурного ансамбля, посвященного российским монархам: скульптура работы Александра Опекушина располагалась под шатровой сенью, которая была окружена крытой галереей с портретами правителей Государства Российского, выполненными мозаикой.

Остатки памятника сразу после сноса, 1918 год. /Фото: lenta.ru

Приход большевиков к власти ознаменовал начало деятельности по стиранию из истории следов монархии. Эта печальная участь постигла и памятник. Статуя российского императора была демонтирована еще в 1918 году согласно решению Совнаркома. Шатровая сень и галерея с монархами простояла чуть дольше: эти постройки снесли в 1928 году.

4. Львиные ворота

Львиные ворота, акварельное изображение 19 века. /Фото: diletant.media

Львиные ворота были не только частью архитектурного ансамбля Потешного дворца, но и одной из самых ярких визитных карточек всего московского Кремля.

Изображение крылатого льва (грифона) на сохранившемся фрагменте ворот. /Фото: wikiрedia.org

А уже в советский период, в конце двадцатых годов все, что осталось на тот момент от арочного портала, отправилось в музей «Коломенское». Фрагменты орнамента и сегодня составляют часть экспозиции последнего.

5. Малый Николаевский дворец

На углу Ивановской площади и Спасской улицы в московском Кремле, как будто объединяя два монастырских комплекса, располагался Малый Николаевский дворец, построенный в конце XVIII века по проекту Матвея Казакова. Это место также стало свидетелем ряда знаменательных событий для дореволюционной России.

Здесь родился будущий Александр II, а также рядом с ним проходила церемония коронации последнего российского императора Николая II.

Крыльцо Малого Николаевского дворца. /Фото: pastvu.com

Повреждения на фасаде дворце после обстрела. /Фото: livejournal.com

6. Церковь Константина и Елены на Подоле

Церквушка в Кремле, история которой насчитывала более 500 лет. /Фото: wikimedia.org

Церковь Константина и Елены на Подоле была расположена вблизи одноименной башни. Точная дата ее возведения неизвестна, а первые упоминания относятся еще к XIV столетию. До 1651 года сооружение было деревянным, а после его перестроили в камне. Церковь Константина и Елены на Подоле пережила немало трудных страниц в истории Российского государства.

В частности, ее удалось восстановить после того, как она загорелась 1738, а Московский пожар 1812 года ее вообще не коснулся.

Церковь Константина и Елены на Подоле на территории Тайницкого сада, 19 век. /Фото: liveinmsk.ru

Однако это «везение» закончилось после прихода к власти большевиков. Церковь Константина и Елены на Подоле оказалась в числе тех сооружений московского Кремля, которые было решено снести в первую волну уничтожения церквей. Причем, согласно сохранившейся информации, она стала первой в этом списке среди религиозных сооружений Кремля.

Предлогом же для ее демонтажа выбрали следующий: «расширение площади кремлёвского сада». Сегодня на месте церкви расположены хозяйственные постройки и часть вертолетной площадки.

Материалы по теме

А вот ещё:

Золото Колчака: исчезновение золотого запаса России

В 1918 г. белогвардейцы захватили большую часть Золотого запаса России. Судьбу этих денег выясняли почти столетие.

Каких только слухов не ходило о том золоте — то ли часть его украли союзники (Чехословацкий корпус), то ли белые перевели сотни миллионов на зарубежные счета и потом присвоили, то ли закопали в глухой сибирской тайге; а может, «золотой» поезд потерпел крушение на берегу Байкала, и слитки теперь ждут кладоискателей на дне величественного озера…

Все эти версии кажутся очень притягательными, но историки, тщательно изучившие документы российских и заграничных архивов, проследили историю «колчаковских денег» и пришли к гораздо менее романтичным выводам. Но обо всём по порядку.

Покупки белой армии

Российская империя обладала огромным золотым запасом. К перевороту 25 октября 1917 г. Государственный банк хранил золотых слитков и монет на 1101 млн рублей. Больше было только у США и Франции. Сохранить его в полном объёме большевики не сумели. В конце лета 1918 г. белогвардейцы под командованием полковника В.О. Каппеля при поддержке чехов (чешских пленных, взбунтовавшихся против советской власти) выбили красных из Казани, где захватили 496, 873 тонны золота — 651 532 117 рублей 86 копеек. Колоссальная сумма! Большевики успели эвакуировать только сотню ящиков (на 6 млн рублей), которые вскоре бесследно пропали.

Остальное золото белые доставили в Самару, а оттуда — в Омск. По некоторым данным, не вполне надёжным, ещё около 6 млн рублей по пути украли чехи. Но так или иначе, теперь золото оказалась в руках противников большевиков.

18 ноября 1918 г. к власти в Омске пришёл адмирал А.В. Колчак. Какое-то время он отказывался от идеи использовать Золотой запас для борьбы с большевизмом: Верховный правитель полагал, что не имеет на это права, что деньги принадлежат всему народу и распоряжаться ими должно всероссийское правительство после Гражданской войны. Но тратить золото всё же пришлось. Советская власть получила военные заводы и богатые военные склады царской России, белым же досталась периферия со слабой промышленностью. Вооружение и обмундирование можно было либо реквизировать у населения (что малоэффективно), либо добывать в бою, либо покупать заграницей.

» height=»701″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/223/223345f54b4947c1912b23ea814577fa.webp» title=»Адмирал Колчак. (rg.ru)» width=»600″ />

Адмирал Колчак. Источник: rg.ru

» height=»418″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/86a/86ae3702fafec3dc90f94197e2f8aeb8.webp» title=»Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г. (lifeboss.ru)» width=»600″ />

Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г. Источник: lifeboss.ru

И правительство Колчака начало продавать золото и закупать на валюту винтовки (в 1919 г. только США купили более 450 тыс. и 50 тыс. у Японии), пулемёты, обмундирование, рельсы, паровозы, подъёмные краны, кожу для изготовления обуви и т. д. К несчастью для белых, толком воспользоваться деньгами они так и не успели — когда наладились объёмные поставки, дела на фронте уже шли плохо. Значительное количество уже оплаченных военных грузов осталось на складах США, когда Колчак потерпел крах.

Отчасти ответственность за это лежит на самом Колчаке (который затянул с решением тратить Золотой запас), отчасти — на обстоятельствах; зарубежные банки далеко не сразу решились покупать русское золото у непризнанного белого правительства.

За 1918 — 1919 гг. Колчак продал союзникам золота на 190 899 652 руб. 50 коп. «Золотые поезда» шли во Владивосток, откуда слитки и монеты через океан доставлялись в Китай, Японию, США и Европу. Из этой суммы около 60 млн золотых рублей потратить правительство Колчака не успело, и они осели в различных банках за границей; к тому, что с ними стало, мы ещё вернёмся. Гораздо интереснее, что случилось с остальным золотом.

Путешествие «золотого эшелона»

Осенью 1919 г. стало ясно, что армии Колчака придётся оставить Омск — красные перешли в наступление, белые испытывали проблемы со снабжением и дисциплиной в войсках и в тылу. 10 ноября правительство выехало в Иркутск, куда прибыло 18 ноября. 12 ноября в Иркутск отправился Колчак, с ним следовали его штаб и конвой (600 человек), а также «золотой эшелон» — поезд с Золотым запасом. Уже накануне эвакуации золота союзники ясно дали понять, что неравнодушны к русским богатствами — чехи предлагали везти золото во Владивосток под их охраной. Колчак отказал в грубой форме и прямо заявил, что не доверяет им и лучше просто отдаст золото большевикам, лишь бы оно осталось в России.

Это путешествие по Транссибу стало самым трагическим эпизодом биографии Колчака. Ехали поезда очень медленно; белых задерживали чехи, которые контролировали железную дорогу и торопились прежде всего эвакуировать во Владивосток свои поезда с солдатами и награбленным добром — а там и покинуть страну. Чтобы поскорее добраться до Иркутска, после 6 дней простоя в Красноярске Колчак сократил свой состав до 3 поездов и разделился с армией — войска под командованием В. О. Каппеля должны были добираться до Иркутска после Верховного правителя.

Однако это не помогло адмиралу добраться до цели быстрее. Вокруг Транссиба действовали повстанцы — эсеры и большевики, которые требовали выдачи Колчака и остановки «золотого эшелона». 24 декабря начался мятеж под Иркутском, который вскоре перекинулся и на город. В этих обстоятельствах 25 декабря союзники остановили поезд Колчака в Нижнеудинске, где взяли его вместе с золотом под охрану, пока не прояснится положение.

» height=»301″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/cdf/cdfe9c0754aee28561baf855f4bea3e0.webp» width=»600″ />

Омск, филиал Государственного банка, начало ХХ в. Источник: vfl.ru

» height=»386″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/441/44114300fd0158f273a77334f6b8dc6f.webp» title=»Чешские войска. (zen.yandex.ru)» width=»600″ />

Чешские войска. Источник: zen.yandex.ru

Через 10 дней ситуация стала отчаянной. 5 января 1920 г. власть в Иркутске взял эсеровский «Политцентр». Правительство Колчака арестовали. Адмирал предложил остаться с ним только тем, кто желает этого (чтобы можно было твёрдо полагаться на оставшихся), в результате из 600 человек его конвоя 540 солдат разошлись — кто подался к эсерам, кто решил пробираться домой или заграницу. Теперь Колчаку ничего не оставалось, кроме как пересесть в вагон чешского поезда и ехать дальше под флагами союзников (Великобритании, США, Франции, Японии и Чехословакии), иначе его поезд повстанцы остановили бы на ближайшей же станции. Под защитой чехов следовал в Иркутск и поезд с золотом.

15 января они прибыли в Иркутск, где командующий войсками союзников генерал М. Жанен предал Колчака и выдал его эсерам. Жизнь адмирала и русское золото стали предметом торга — как и предчувствовал адмирал, когда говорил: «Продадут меня эти союзнички». Интервенты обменяли его на возможность проехать во Владивосток; в противном случае повстанцы грозили перестать снабжать их углём для паровозов. Около 23 часов 55 минут Колчака арестовали.

А пока «золотой эшелон» по соглашению «Политцентра» и союзников оставался в Иркутске под охраной 2-й пулемётной роты 10-го полка Чехословацкого корпуса, смешанного по составу: русские (колчаковцы), чехи, румыны, сербы и японцы. Вскоре «Политцентр» сдал власть большевистскому военно-революционному комитету, власть в Иркутске перешла к красным. 7 февраля 1920 г. Колчака расстреляли (белые войска спешили ему на помощь, но были остановлены на подступах к Иркутску). В тот же день председатель Реввоенсовета 5-й армии и Сибревкома И. Н. Смирнов заключил с чехами соглашение: чехов и дальше пропускают на восток и дают им уголь, но золото остаётся в Иркутске.

» height=»446″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/03e/03e8f7f52c646bb1a51c57ffab8722c9.webp» title=»М. Жанен, «генерал без чести». (ru.wikipedia.org)» width=»600″ />

М. Жанен, «генерал без чести». Источник: ru.wikipedia.org

» height=»834″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/b4b/b4bd7a32aecfbce39e088545be0edd7e.webp» title=»А.В. Колчак, фото после ареста. (rg.ru)» width=»600″ />

А. В. Колчак, фото после ареста. Источник: rg.ru

Пока последний состав с чехами не ушёл на Владивосток, золото вместе охраняли красные (частью — перебежчики белых) и чехи. Большевики приняли меры предосторожности, небезосновательно полагая, что интервенты хотят украсть и вывезти Золотой запас. Чтобы этого не случилось, поезд поставили в тупик, опутали проволокой и сигнализацией. Позади путей поставили паровоз под парами — в случае необходимости он двинулся бы навстречу поезду и не дал ему уйти из тупика. Солдаты получили приказ пустить эшелон под откос, если тот поедет. Наконец, стрелку на пути к тупику разобрали, вынули подшипники из колёс вагонов и дали чехам понять, что за золото готовы биться насмерть.

Бывший помощник командующего повстанческой Восточно-Сибирской Советской Армией А. Г. Нестеров вспоминал: «Наша артиллерия по тревоге немедленно открыла бы массированный беглый огонь по станционным путям и, особенно по восточному выходному пути; были бы взорваны не охраняемые чехами мелкие мосты и водопроводные трубы. Мы начали бы бой, а это было весьма нежелательно для белочехов. Они рвались домой».

Когда последние чешские эшелоны покинули Иркутск, золотом полностью завладели красные. Затем его доставили в Казань, а оттуда — в Москву. В Иркутске большевики приняли золота на 409 626 103 руб. Очень скоро, в 1920—1921 гг., Советская Россия потратила большую его часть на закупки различных товаров и поддержку коммунистических движений и заграницей; около 8 млн досталось и кемалевский Турции, которая первой признала РСФСР.

Украденное золото

Ясно, что полученные большевиками 409,6 млн рублей — далеко не всё, что оставалось у Колчака после продажи золота на 190,8 млн рублей. Остальное было украдено. Самое крупное хищение совершил атаман Г. М. Семёнов, который формально подчинялся Колчаку, но и прежде похищал его грузы, так как контролировал часть Транссибирской магистрали. Во время эвакуации части золота во Владивосток он перехватил в Чите один поезд со слитками и монетами на 43 млн 577 тыс. 744 рубля 06 копеек. Большую часть этих денег Семёнов потратил на содержание своей армии и правительства, ещё часть перевёл в японские банки; как минимум 22 ящика на 1,2 млн рублей японцы ему так и не вернули.

Под присмотром людей Колчака золота украли гораздо меньше. 2 декабря 1919 г. в Иркутске похитили ящик с серебряными монетами часовые — Э. Грузит и унтер-офицер Красовский; они сумели уйти с ящиком весом в 2,5 пуда. Ещё один мешок с золотом украли в Омске (примерно на 60 тыс. рублей). Наконец, в период с 4 по 12 января (скорее всего, ночью на 12 января) между станциями Зима и Тыреть пропали 13 ящиков с золотом на 780 тыс. рублей.

На часах в ту ночь стояли русские, но, возможно, золото украли и раньше, а искусно вскрытая пломба на дверях вагона не позволила вовремя обнаружить кражу. Понятно, что вынести 13 ящиков без сговора часовых было невозможно, но преступников установить так и не удалось. Историк О. В. Будницкий, основательно исследовавший «колчаковское» золото, приходит к неутешительному выводу: «Похоже, что тайна этого преступления уже никогда не будет раскрыта».

» height=»463″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/d96/d9684dff75cfc12398a9dd1948278100.webp» title=»Отступление белых в Сибири. (artpoisk.info)» width=»600″ />

Отступление белых в Сибири. Источник: artpoisk.info

» height=»450″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/94c/94c4bca2ba3bd4a68ced4b915e3eab01.webp» width=»600″ />

Союзники на улицах Владивостока. Источник: periskop.su

Таким образом, самая крупная пропажа казанской части Золотого запаса России произошла ещё в 1918 г., когда красные эвакуировали 100 ящиков золота, и ящики испарились; в 1920-е их пытались найти, но безуспешно. Судьба остальных денег, не считая относительно мелкие кражи зимой 1919/20 гг., известна, нет никаких оснований полагать, что сколько-нибудь значительные суммы сумели вывезти чехи или затопили на дне Байкала белые (хотя публикации с подобными версиями до сих пор появляются на просторах интернета).

Осталось только вкратце рассказать о деньгах, оставшихся на счетах колчаковских финансовых агентов за рубежом. После краха Колчака заботу об этих 60 млн взяли на себя российские дипломаты в изгнании, когда-то представлявшие царскую Россию или Временное правительство. Меньше долю денег западные банки продержали нетронутой до 1980−90-х гг., пока по соглашению с СССР и Российской Федерацией эти деньги не получили иностранные компании и потомки частных инвесторов, потерявших свои вклады и имущество в России из-за революции 1917 г. и последовавшей национализации; это несколько компенсировало их инвестиции в экономику Российской империи и позволило закрыть вопрос о царских долгах.

А основной частью «колчаковских» денег распоряжался российской Совет послов и финансовых агентов заграницей. Русское золото досталось русским людям. Десятки миллионов золотых рублей расходовались до второй половины 1950-х гг. на нужды эмиграции — расселение армии генерала П. Н. Врангеля на Балканах, поддержка Земгора и русского Красного Креста, помощь инвалидам, ветеранам, вдовам и детям.

Что было в кремле до революции 1917 года

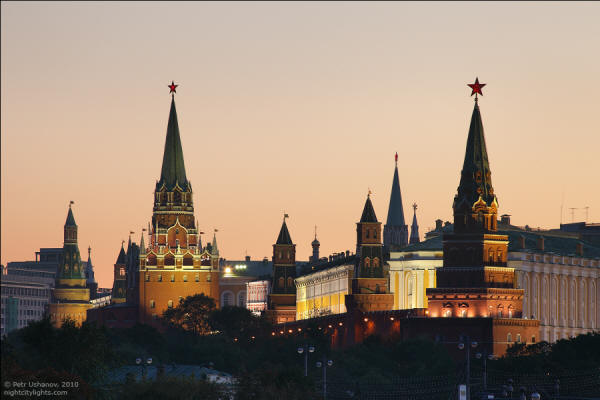

Кто не знает величественных стен древнего Московского Кремля? И сегодня вы узнаете очень интересный факт, связанный с ними. Который станет для вас настоящим открытием.

Итак, в то время когда Александровского сада еще не было, а на месте нынешнего крупнейшего в России исторического музея еще стояла главная аптека, сам Кремль был еще фактически островом, окруженным преградами с четырех сторон. Особо примечательно, что в 1800 годах — Московский Кремль был белого цвета.

Стены и башни Кремля построены с 1485 по 1495 г.гг. итальянскими мастерами из кирпича на месте старых белокаменных укреплений. Знаменитые зубцы на кремлевских стенах встречаются довольно часто. Примечательно, что такие же вы можете увидеть, например, в Милане, на замке Сфорца.

Первое время, и довольно долго, Московский кремль оставался красно-кирпичного цвета, а в восемнадцатом веке его полностью побелили в стиле всех остальных подобных сооружений, таких как кремль в Казани, Ростове, Нижнем Новгороде, Зарайске и других.

Вот что написал, после небезызвестной Отечественной войны 1812 года, не менее небезызвестный Франсуа Аесело о Кремле, послевоенных времен и пожара, в своих мемуарах 1826 года:

«На этом мы покинем Кремль, мой дорогой Ксавье; но, снова оглядываясь на эту древнюю цитадель, пожалеем о том, что, исправляя разрушения, нанесенные взрывом, строители сняли со стен вековую патину, придававшую им столько величия. Белая краска, скрывающая трещины, придает Кремлю видимость молодости, не соответствующую его форме и зачеркивающую его прошлое».

Московский Кремль белили всегда, как только в стране намечалось какое-то важное событие. Остальное же время он часто имел облезлый вид с подтеками.

Вот его описание начала XX века:

«Древняя стена Китай-города, когда ея теперешняя, слишком резкая белая окраска поблекнет и покроется обычной городской патиной, послужит прекрасным фоном для памятника, вокруг которого, вероятно, будет разбит сквер».

Белый цвет Кремля сменили на красный в революцию, когда в Москву пришли большевики.

По их мнению, красный цвет больше подходил Кремлю. Выглядев более идеологически.

Интересно было бы узнать по этому поводу и ваши мнения, уважаемые читатели.

domir.ru

ДоМир — Домашний Мир

История Московского Кремля:

Советское время

С приходом Советской власти столица была перенесена в Москву и Кремль вновь становится политическим центром. В марте 1918 года в Кремль переезжает советское правительство во главе с В. И. Лениным. Его резиденцией и местом проживания советских вождей становятся дворцы и кавалерские корпуса. Вскоре свободный доступ на территорию Кремля для обычных москвичей оказывается под запретом. Храмы закрывают и кремлёвские колокола надолго умолкают.

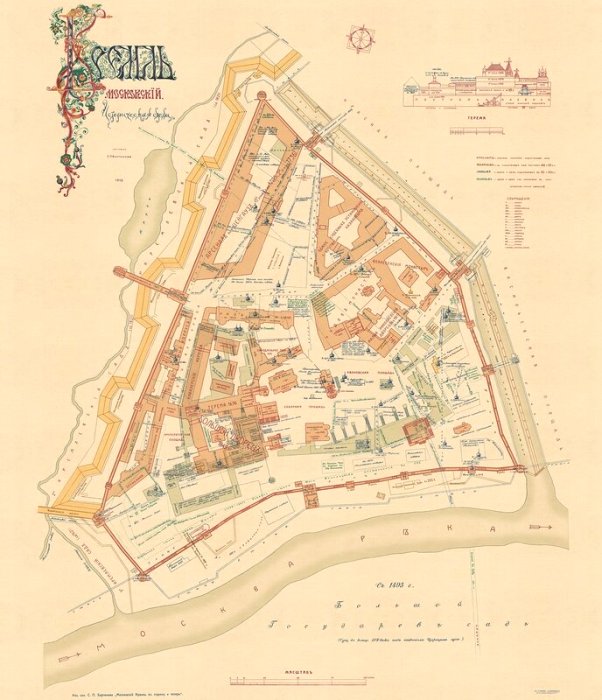

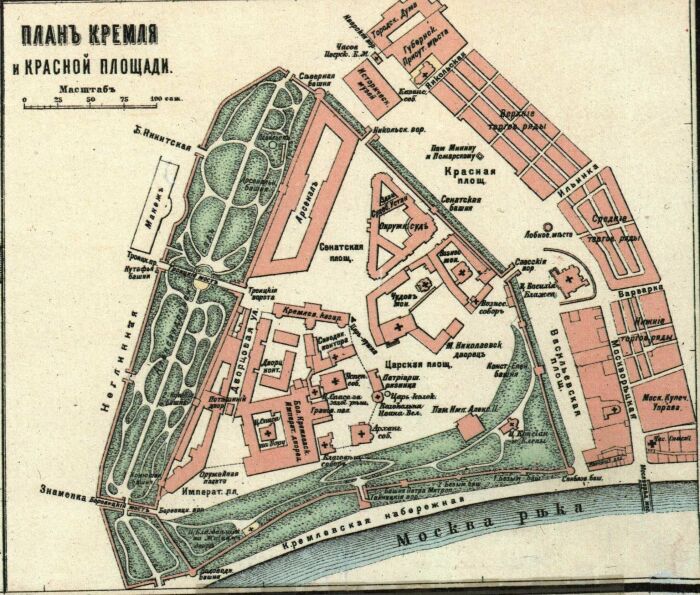

За годы советской власти архитектурный ансамбль Московского Кремля пострадал больше, чем за всю его историю. На планах Кремля начала XX века можно различить 54 сооружения, стоявшие внутри Кремлёвских стен. Больше половины из них — 28 зданий — уже не существуют.

В 1918 году при личном участии Ленина был снесен памятник великому князю Сергею Александровичу. В этом же году был уничтожен памятник Александру II.

В середине 1920-х у Спасской, Никольской и Боровицкой башен сносятся часовни при надвратных иконах.

В 1922 году во время кампании по «изъятию церковных ценностей» из крёмлевских соборов было изъято более 300 пудов серебра, более 2 пудов золота, тысячи драгоценных камней, и даже раку патриарха Гермогена из Успенского собора.

Большой Кремлёвский Дворец стали приспосабливать под проведение съездов Советов и конгрессов III Интернационала, в Золотой палате разместили кухню, в Грановитой — общественную столовую. Малый Николаевский дворец превращался в клуб работников советских учреждений, в Екатерининской церкви Вознесенского монастыря решено устроить спортзал, в Чудовом — кремлёвскую больницу.

В конце 1920-х начинается большая череда сноса древних сооружений Кремля. Автор фундаментального исследования о московских храмах «Сорок Сороков» Пётр Паламарчук подсчитал, что накануне 1917 года в Московском Кремле существовал 31 храм с 51 престолом. За годы советской власти было уничтожено 17 церквей с 25 престолами.

Церковь святых Константина и Елены, снесенная в 1928 г

Вознесенский монастырь. снесенный в 1929 г.

Церковь Благовещения на Житном дворе, снесенная в 1933

17 сентября 1928 года президиум ВЦИК принимает постановление, определявшее сроки сноса церковных зданий и старинных сооружений Московского Кремля. В 1929—1930 годах были полностью снесены два древних кремлёвских монастыря, Чудов и Вознесенский, со всеми храмами, церквями, часовнями, некрополями, служебными постройками, а также примыкавший к Чудову монастырю Малый Николаевский дворец, где находился штаб оборонявшихся юнкеров. Таким образом вся восточная часть Кремля от Ивановской площади до Сенатского дворца до 1932 года представляла собой сплошь руины.

В конце 1932 года на месте уничтоженных памятников было построено здание военной школы им. ВЦИК в неоклассическим стиле (14-й корпус Кремля). В 1933 году была сломана Церковь Благовещения на Житном дворе, пристроенная к Благовещенской башне в XVIII веке. В этом же году был уничтожен древнейший храм Москвы — Собор Спаса на Бору, располагавшийся во внутреннем дворе Большого кремлёвского дворца. В 1934 году на его месте был построен 5-этажный служебный корпус. От храма не осталось даже фундаментов, за исключением фрагментов фундамента западного притвора, который обнаружили в 1997 году.

14-й корпус Кремля

14-й корпус — административный корпус, расположенный между Спасскими воротами и Сенатским дворцом. Фасадом здание обращено к Тайницкому саду. Корпус входит в число строений, образующих Ивановскую площадь Кремля. Здание построено в 1932—1934 годах на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Проект административного корпуса принадлежит Ивану Рербергу. В настоящее время в здании располагаются некоторые подразделения Администрации Президента Российской Федерации. Корпус не является памятником архитектуры Московского Кремля и не внесён в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Некоторые постройки в Кремле подверглись переделке. У Грановитой палаты было сломано «Красное крыльцо», парадная лестница, по которой русские цари и императоры проходили на коронование в Успенский собор (восстановлено в 1994 году). Фасад Большого Кремлёвского дворца до революции содержал 5 белокаменных барельефов в виде герба России — двуглавого орла — и ещё несколько малых барельефов в виде гербов исторических владений Российской империи (Москвы, Казани, Астрахани )

В 1935 году двуглавые орлы, венчавшие главные проездные башни Кремля: Спасскую, Никольскую, Троицкую и Боровицкую, были заменены на звёзды из золоченой меди, покрытые уральскими самоцветами. В 1937 году самоцветные звезды были заменены на звёзды из рубинового стекла. Рубиновая звезда впервые была установлена и на Водовзводной башне.

В ходе реставрационных работ конца 1960-х — начала 1970-х годов глиняная черепица на башнях Кремля была во многих местах заменена металлическими листами, раскрашенными «под черепицу». Кроме того, в связи с сооружением мемориала «Могила Неизвестного Солдата» часть поверхностного слоя стены между Угловой и Средней Арсенальной башнями была стесана на глубину 1 м и затем выложена вновь для создания монотонной по цвету и фактуре поверхности, призванной служить фоном мемориалу

Государственный Кремлёвский дворец, построенный в 1960-х годах XX века

Государственный Кремлёвский дворец (до 1992 года — Кремлёвский дворец съездов) был построен на месте снесённого старого здания Оружейной палаты, построенного в 1807—1810 г. И. В. Еготовым в стиле ампир. До того на этом месте стояли постройки Царе-Борисова двора, то есть бывшего двора Бориса Годунова. При сносе Оружейной палаты старинные русские пушки, цепью стоявшие вдоль здания (Царь-пушка венчала эту цепь), были перенесены к зданию Арсенала.

Вид на старое здание Оружейной палаты

Акварель

П.А. Герасимов. Середина XIX в.

С 1955 года Кремль частично открыт для посещения, став музеем под открытым небом. С этого же года вводится запрет на проживание на территории Кремля (последние жители выписались в 1961 году)

В 1990 году Кремль был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Государственный историко-культурный музей-заповедник

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

Официальный сайт