Что было в личной собственности родовой общины и соседской общины

Соседская община и родовая община

Соседская община – это несколько родовых общин (семей), живших в одной местности. В каждой из этих семей есть своя глава. И каждая семья ведет свое хозяйство, по своему усмотрению использует произведенный продукт. Иногда соседскую общину еще называют сельской, территориальной. Дело в том, что члены ее проживали обычно в одной деревне.

Родовая община и соседская община– это два последовательных этапа в становлении общества. Переход от родовой общины к соседской стал неизбежным и закономерным этапом в жизни древних народов. И на это были свои причины:

Таким образом, произошел постепенный распад родовых отношений, который сменился семейными. Общая собственность стала уходить на второй план, а на первый выдвинулась частная. Однако долгое время они продолжали существовать параллельно: леса и водоемы были общими, а скот, жилище, орудия, участки земли – индивидуальными благами.

Теперь каждый человек стал стремиться заниматься своим делом, зарабатывая им на жизнь. Это, несомненно, требовало максимального объединения людей, чтобы соседская община продолжала существовать.

Отличия соседской общины от родовой

Чем отличается родовая община от соседской?

Человек в соседской общине стал более свободным и независимым. Но, с другой стороны, он потерял мощную поддержку, которая была в родовой общине.

Когда мы говорим о том, чем отличается соседская община от родовой, то необходимо отметить один очень важный факт. Соседская община имела большое преимущество над родовой: она стала видом не просто социальной, а социально-экономической организации. Она дала мощный толчок для развития частной собственности и экономических отношений.

Соседская община у восточных славян

У восточных славян окончательный переход к соседской общине произошел в седьмом веке (в некоторых источниках ее называют «вервь»). Причем такой вид социальной организации просуществовал достаточно долго. Соседская община не давала крестьянам разориться, в ней царила круговая порука: более богатые выручали бедных. Также в такой общине разбогатевшие крестьяне всегда должны были ориентироваться на соседей. То есть еще как-то сдерживалось социальное неравенство, хоть оно и закономерно прогрессировало. Характерной особенностью для соседской общины славян была круговая ответственность за совершенные проступки, преступления. Это касалось и воинской повинности.

В заключение

Соседская община и родовая община – это разновидности социального устройства, существовавшие в свое время у каждого народа. С течением времени постепенно происходил переход к классовому строю, к частной собственности, к социальному расслоению. Эти явления были неизбежными. Поэтому общины ушли в историю и сегодня встречаются только в некоторых отдаленных регионах.

Соседская община и родовая община

Соседская община – это несколько родовых общин (семей), живших в одной местности. В каждой из этих семей есть своя глава. И каждая семья ведет свое хозяйство, по своему усмотрению использует произведенный продукт. Иногда соседскую общину еще называют сельской, территориальной. Дело в том, что члены ее проживали обычно в одной деревне.

Родовая община и соседская община– это два последовательных этапа в становлении общества. Переход от родовой общины к соседской стал неизбежным и закономерным этапом в жизни древних народов. И на это были свои причины:

Кочевой образ жизни стал меняться на оседлый. Земледелие стало не подсечно-огневым, а пашенным. Орудия труда для обработки земли стали более совершенными, а это, в свою очередь, резко увеличило производительность труда. Появление социального расслоения и неравенства среди населения.

Таким образом, произошел постепенный распад родовых отношений, который сменился семейными. Общая собственность стала уходить на второй план, а на первый выдвинулась частная. Однако долгое время они продолжали существовать параллельно: леса и водоемы были общими, а скот, жилище, орудия, участки земли – индивидуальными благами.

Отличия соседской общины от родовой

Чем отличается родовая община от соседской?

Во-первых, тем, что в первой обязательным условием было наличие между людьми родственных (кровных) связей. В соседской же общине такого не было. Во-вторых, соседская община состояла из нескольких семей. Причем каждая из семей владела своей собственностью. В-третьих, совместный труд, существовавший в родовой общине, был забыт. Теперь каждая семья занималась своим участком. В-четвертых, в соседской общине появлялось так называемое социальное расслоение. Выделялись более влиятельные люди, формировались классы.

Человек в соседской общине стал более свободным и независимым. Но, с другой стороны, он потерял мощную поддержку, которая была в родовой общине.

Когда мы говорим о том, чем отличается соседская община от родовой, то необходимо отметить один очень важный факт. Соседская община имела большое преимущество над родовой: она стала видом не просто социальной, а

социально-экономической организации. Она дала мощный толчок для развития частной собственности и экономических отношений.

Соседская община у восточных славян

У восточных славян окончательный переход к соседской общине произошел в седьмом веке (в некоторых источниках ее называют «вервь»). Причем такой вид социальной организации просуществовал достаточно долго. Соседская община не давала крестьянам разориться, в ней царила круговая порука: более богатые выручали бедных. Также в такой общине разбогатевшие крестьяне всегда должны были ориентироваться на соседей. То есть еще как-то сдерживалось социальное неравенство, хоть оно и закономерно прогрессировало. Характерной особенностью для соседской общины славян была круговая ответственность за совершенные проступки, преступления. Это касалось и воинской повинности.

В заключение

Соседская община и родовая община – это разновидности социального устройства, существовавшие в свое время у каждого народа. С течением времени постепенно происходил переход к классовому строю, к частной собственности, к социальному расслоению. Эти явления были неизбежными. Поэтому общины ушли в историю и сегодня встречаются только в некоторых отдаленных регионах

Родниковая вода. Живительная Сила родниковой воды

Что мы знаем о родниках, родниковой воде в целом?

Вот что повествует нам Википедия — свободной энциклопедия.

Родни́к, исто́чник, ключ — естественный выход подземных вод на земную поверхность на сушеили под водой (подводный источник).

Образование источников может быть обусловлено различными факторами:

* пересечением водоносных горизонтов отрицательными формами современного рельефа (например, речными долинами, балками, оврагами, озёрными котловинами),

* геолого-структурными особенностями местности (наличием трещин, зон тектонических нарушений, контактов изверженных и осадочных пород),

* фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород и др.

Родники бывают: восходящими — напорными и нисходящими — безнапорными; временно действующими (сезонными) и постоянно действующими и др.

По температуре родники делятся на холодные, тёплые, горячие, кипящие.

По классификации советского гидрогеолога А. М. Овчинникова выделяется три группы источников в зависимости от питания водами верховодки, грунтовыми или артезианскими водами.

Источники первой группы, питающиеся верховодкой, располагающиеся обычно в зоне аэрации, имеют резкие колебания дебита (вплоть до полного иссякания), химического состава и температуры воды.

Источники, питающиеся грунтовыми водами, отличаются большим постоянством во времени, но также подвержены сезонным колебаниям дебита, состава и температуры. Они подразделяются на эрозионные (появляющиеся в результате углубления речной сети и вскрытия водоносных горизонтов), контактные (приуроченные к контактам пород различной водопроницаемости) и переливающиеся (обычно восходящие, связанные с фациальной изменчивостью пластов или с тектоническими нарушениями).

Источники артезианских вод отличаются наибольшим постоянством режима; они приурочены к областям разгрузки артезианских бассейнов.

Химический и газовый состав воды источников разнообразен; он определяется, главным образом, составом разгружающихся подземных вод и общими гидрогеологическими условиями района.

Оказывается ежели пошерстить просторы интернета родников у нас на Руси немереное количество!

Вот ссылка Родники России

Это токмо по освященным христианами родники, думается их намного больше…

Существует множество вод оказывающих благоприятное воздействие на человеческий организм: минеральная вода, талая вода, шунгитовая вода, магнитная вода и т.д. Но именно о родниковой воде мы чаще всего отзываемся в превосходной степени. Мы считаем её не просто чистой, а кристальной, не просто целебной, а поистине животворящей.

Что такое родниковая вода

Родниковая вода представляет собой грунтовые и подземные воды, имеющие выходы на поверхность. По сути, такая вода мало чем отличается от артезианской или колодезной, и для того чтобы называться родниковой, она должна иметь естественный выход на поверхность.

Чем полезна родниковая вода

Родниковая вода Пробиваясь на поверхность, родниковая вода проходит через слои гравия и песка, что обеспечивает ей естественную природную фильтрацию. При такой очистке вода не теряет своих целебных свойств, и не меняет своей структуры и гидрохимического состава, поэтому родниковую воду можно пить, не подвергая её каким-либо дополнительным способам очищения. Не вся родниковая вода одинакова по своему составу, а значит, разные родники обладают различными целебными свойствами. Например, одни помогают бороться с повышенным артериальным давлением и аритмией, оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Другие помогают при головных болях и способствуют очищению печени и почек. Третьи нормализуют кровообращение, помогают при инфекционных заболеваниях и мочекаменной болезни. Четвертые благотворно влияют на кожу, лечат различные язвы и раны.

Если вы спортсмен или путешественник — пейте питьевую воду раньше, чем почувствуете жажду! В жару, в холод и при сухой погоде пейте больше обычного! Женщины: родниковая вода расщепляет жиры в организме! Мужчины: родниковая вода предотвращает болезни! Вода регулирует температуру тела, разлагает вредные вещества и выводит токсины из организма. От качества питьевой воды зависит наше здоровье.

Родниковые источники испокон веков почитались на Руси.

Обитая в краю озер и рек, ручьев и болот, население выработало целый обрядовый комплекс почитания воды. Особой силой наделяли наши далекие предки родники-студенцы и относились к ним с особым благоговением. Именно отсюда идет обычай расчищать и обихаживать ключи, пить целебную воду и совершать в ней омовение.

Что же такое родниковая и ключевая вода?

Родником или ключом обозначается небольшой водный поток, бьющий непосредственно из земных недр. Родники, как выходы подземных вод на поверхность, являются уникальными естественными водоёмами. Они имеют большое значение в питании поверхностных водоёмов, поддержании водного баланса и сохранении стабильности окружающих их биоценозов.

Большинство российских рек и водоёмов порождаются именно такими подземными источниками. Их питание осуществляется за счёт более глубоких водоносных слоёв, куда загрязняющие вещества с поверхности практически не проникают.

Некоторые родники представляют собой уникальные природные объекты, имеющие значительную научную ценность как памятники природы.

С родниками связаны многие легенды и обычаи местного населения. Воду некоторых родников местное население считает святой, целебной, используемой при лечении различных заболеваний.

Вода из источника может быть пресной или минерализованной. В первом случае мы говорим о родниках и ключах, а во втором — об источнике минеральных вод.

Термин «природная родниковая вода» означает, что состав минералов в этой воде не подвергался никаким физико-химическим изменениям. Родниковая вода доходит до нас в своем первозданном, природном по своему гидрохимическому составу виде. Кроме того она живая, подвижная.

Зимой родниковая вода не замерзает, так как у родниковой воды плюсовая температура.

Вода является самым полезным ископаемым. Человек на две трети состоит из воды. При помощи воды в организм человека поступают все жизненно важные питательные вещества и выходят продукты метаболизма.

Молекулы воды имеют свойства собираться в кластеры, при этом меняется структура воды. Возьмём к примеру снежинки — они по структуре все разные. Вода это живое существо, она имеет память и при помощи резонансного воздействия на молекулы воды можно записать или снять информацию с воды.

Родниковая вода имеет правильную структуру живой воды, т.к. она проходит в родниковой жиле многие километры сквозь мелкий песок, насыщается микроэлементами, вода идеально фильтруется, приобретая правильную структуру живой воды. Температура родниковой (ключевой) воды в родниковой жиле около 4 град.С, что не позволяет в ней поселяться болезнетворным бактериям.

Если человек часто употребляет родниковую воду, он меньше подвержен различным заболеваниям. Веками доказано, что чистая родниковая вода исцеляет многие болезни и увеличивает продолжительность жизни.

Родники (ключевые воды) существуют двух видов:

1. Природные родники, возникшие от топографии местности.

Вода из этих родников выходит по закону совмещенных сосудов. На эти родники влияет временной погодный фактор. В засуху они пересыхают и качество воды зависит от экологии местности, где происходит водозабор.

2. Родники, выходящие с больших глубин из разломов земной коры по родниковым жилам.

Эти родниковые жилы образовывались многие тысячелетия. Направление этих родниковых жил выстраивалось по геомагнитному меридиану земли на север. На эту родниковую воду не влияет временной погодный фактор и экология местности. Температура родниковой воды постоянная + 4 градуса. Зимой родниковая вода на выходе не замерзает.

Родниковая жила состоит из смеси прессованной глины с песком, жилу окутывает тонкий слой плывуна, который блокирует выход воды из родниковой жилы.

Предки наши, переселяясь искали место, где бы было много родников. Именно этот край, богатый источниками вкусной, мягкой воды, стал их и нашей родиной – колыбелью.Источник чист, словно предков слеза.

Далеких строителей вижу глаза,

Их голос ко мне долетает:

– Пей! Эта вода – святая.

И пращура голос доносит она;

Спасая от бед, от унынья и страха,

Она нескудеющей силы полна.

Как сердце селенья, бьется родник –

Без устали, неумолкающе, вечно…

И с песней зурны в мою душу проник

Плеск струй родниковых в ручье быстротечном.

Вода МецЧорваха – святая вода!

Ты – слезы скитальцев в кипенье потока,

Ты – память веков, что хранить нам всегда

Завещано вместе с зеницею ока!—

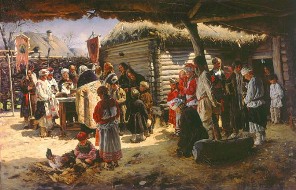

У всех народов мира к источникам воды всегда относились как к святыне, они часто становились местом священных ритуальных или трудовых обрядов, знаковых встреч и т.д. К ним относится и один из послесвадебных обрядов, — выход новобрачной за водой. Совсем не случайно она в первый раз выходила из дома мужа именно для того, чтоб набрать кувшин воды. Считается, что вместе с живительной силой, присущей воде, молодая жена приносит в новую семью мир, удачу, счастье и благополучие.

Этот древний обряд сегодня утрачивается во многих местах, где не сохранились общие сельские источники воды, родники. И лишь в некоторых горных селах придерживаются канонов этого красивого ритуала.

С утра у дома новобрачных собирались молодые женщины и девушки с кувшинами. Все вместе с песнями, шутками отправились к общественному роднику. В этом ритуале участвуют, как правило, женщины, мужчины здесь присутствуют лишь в роли наблюдателей. Но тем не менее молодые парни все делают для того, чтобы украсть кувшин невесты для последующего выкупа за него. Поэтому главная задача женской свиты — воспрепятствовать этому. Но если же случается так, что недоглядели кувшин, то одним лишь выкупом женщины не отделываются. Они должны и спеть, и станцевать. Поэтому обряд выхода к роднику часто превращается в народное гулянье с музыкой, песнями, танцами.К роднику подтягиваются жители села. И тут самое время присмотреть для себя невесту. Молодые парни стараются забросить в кувшин будущей избранницы мелкие камешки, чтобы та обратила внимание. Целый день в селе звучат песни, играет зурна. А к вечеру в дом новобрачных собирается аульская молодежь отведать традиционный хинкал, который приготовит молодая хозяйка.

Сегодня, к сожалению, народная культура во многом беззащитна перед глобальными процессами современной цивилизации. Поэтому фольклор и художественная обрядовая культура, пройдя определенный исторический путь, стали другими по качеству. Другими — не значит худшими. Народная культура вне времени и контекста. На нее существует общественно-социальный и даже государственный заказ, так как народная музыка, хореография, обряды, художественные традиции выполняют миротворческие и объединительные функции и играют важную роль в патриотическом воспитании и духовно-нравственном оздоровлении общества.

ТОП — 10 фактов про Иван — чай

1. До начала 20 века иван-чай был естественным повседневным напитком у всех русских людей. Китайский и индийский чай был в качестве диковины, о которой знал далеко не каждый дворянин.

2. Экспорт Иван — чая за рубеж (в частности в Европу) по доходам опережал пеньку, золото и мех.

4. Китайские и индийские чаи появились в Европе на несколько столетий позднее русского.

5. Десятки тысяч пудов Иван-чая в год потребляли европейские страны, где его называли «русским чаем». Особенно высоко ценили прекрасные свойства Иван-чая английские аристократы и монархи — известные любители чаепития. Имея возможность сравнивать и выбирать лучшие в мире сорта, британцы предпочитали Иван-чай. Статья о нём вошла в Большую Британскую энциклопедию в XVIII веке.

6. Сто лет назад русcкое чайное дело было погребено под развалами Российской Империи. Русский чай был незаслуженно предан забвению.

10. Некоторые полезные свойства Иван — чая:

Сильнейший танец с саблями на русской Вечёрки! Добрыня и Вежа

Потрясающий танец с саблями на русской Вечёрки!

Клуб славянской культуры «Добрыня»:

г. Кирнель

Проводим развлекательно-оздоровительные мероприятия, в которых участники прикасаясь к традиционным забавам предков, получают заряд бодрости, сил и знания.

Наша миссия: возрождение сил и духа человека в активном развивающем отдыхе.

Община. Родовая община. Соседская община. Первобытное общество

Община — это форма объединения людей на Руси, на основе общего владения средствами производства, полного или частичного самоуправления.

ОБЩИНА — 1) традиционная форма социальной организации. Первобытная (родовая) община, характеризуется коллективным трудом и потреблением, более поздняя форма — соседская (территориальная, сельская), сочетает индивидуальное и общинное землевладение. В дореволюционной России община, была замкнутой сословной единицей, используемой как аппарат для сбора податей (после крестьянской реформы 1861 г. — собственником земли). В ходе столыпинской аграрной реформы общинное землевладение заменялось частным крестьянским. В 1990-е гг. родовая община. коренных малочисленных народов и традиционная казачья об щина вновь получили признание в законодательстве некоторых субъектов РФ, в том числе как особый субъект права; 2) в ряде стран название местной административно-территориальной единицы (синонимы — коммуна, муниципальное образование); 3) совокупность представителей определенного вероисповедания, религиозного толка или национальности в стране, городе и т.п. (религиозная, национальная община).

Родовая община

Родовая община — форма социальной организации (община), где люди связаны коллективным трудом и потреблением на основе кровного родства. Основная форма при первобытно-общинном строе.

Охота, расчистка леса, земледелие при примитивных орудиях труда требовали больших коллективных усилий. Плуг с железным лемехом, железный топор, лопата, мотыга, лук и стрелы, стальные мечи способствовали вымиранию общины родовой и появлению соседской общины. Члены родовой общины не могли брать себе жен внутри общины. Поэтому всякая родовая община всегда поддерживала дружеские отношения с другими родовыми общинами, с которыми она обменивалась супругами. Тем самым отношения родства возникали и между общинами, ещё более расширяя рамки сотрудничества и взаимной поддержки.

Особенности родовой общины

Обязательно коллектив кровных родственников

Общая, неделимая собственность

Совместное хозяйство и проживание

Подсечное земледелие

Типы родовых общин

Существовало 2 типа общин – материнская, так называемый матриархат, и отцовская – патриархат. Матриархальная родовая община – это был более ранний этап, при котором семья не состояла из мужчины и женщины. Тогда был распространен групповой брак. Детей, не знавших отца, воспитывала мать. Из-за этого имя роду давалось по материнской линии, и степень родства определялась по роду матери. Мужчины в родовых общинах изготавливали бытовую утварь, орудия труда, охотились. Защищали свои жилища от диких животных, нападений со стороны других родов. Женщины же в свою очередь готовили еду, ухаживали за стариками и детьми, присматривали за жилищем. Делами родовой общины занимались старшие женщины с большим жизненным опытом. Отличительной чертой матриархата было почетное положение женщины по сравнению с мужчиной.

Добытая пища делилась по справедливости, поскольку родовая община – это общество равных. Мужчинам доставалась самая грубая часть еды. Но эта доля была значительно больше, чем у женщин. Это объясняется тем, что охотники тратили достаточно много сил. Женщинам, соответственно, нужно было меньше пищи, потому что и сил они тратили меньше. Но пища эта была лучше. Детям давали немного, но зато самое вкусное и питательное.

Власть в родовой общине

В первобытном обществе власть принадлежала роду в целом, а не отдельным лицам рода. Определялась она обычаями и нормами общины. Главный принцип – выживание, сохранение и, конечно же, продолжение рода. Основным институтом власти было родовое собрание, где взрослые члены общины решали все вопросы жизни и устройства своей общины. Детей туда не допускали. Избирался старейшина рода, военачальник, главный по делам охоты. Принятые решения общины должны были выполняться каждым общинником. Старейшины служили своему роду, но за это не получали ни лишней еды, ни лучшей одежды. Зато относились к ним с почтением и уважением. Старейшины гордо носили орлиные перья в волосах или же ожерелья из когтей и клыков хищников.

Соседская община

Под соседской общиной принято считать некую социально-экономическую структуру. Эта структура состоит из нескольких отдельных семейств, родов. Это общество объединено общей территорией и совместными усилиями по средствам производства. Этим средством производства можно назвать землю, различные угодья, пастбища для животных.

Основные черты соседской общины

– общая территория;

– общее землепользование;

– общинные органы управления такой общиной;

Признак, ярко характеризующий подобную общину – наличие отдельных семейств. Такие семейства ведут самостоятельное хозяйство, самостоятельно распоряжаются всем произведенным продуктом. Каждая семья самостоятельно занимается обработкой своей территории.

Хотя семья и обособлены в хозяйственном отношении, они могут быть связаны и не связаны родственными узами.

Соседская община противостояла родовой общине, она была главным фактором в разложении родового устройства обществе. У соседской общины было очень большое преимущество, что и помогло соседской искоренить родовое устройство. Главное преимущество – это не только социальная организация, но социально-экономическая организация общества.

Соседскую общину заменило классовое разделение общества. Причиной этому стало возникновение частной собственности, появление избыточного продукта и увеличение населения планеты. Общинная земля переходит в частное землевладение, в Западной Европе такое землевладение стало называться аллодом.

Не смотря на это, общинная собственность еще сохранилась до сих пор. Некоторые первобытные племена, в частности племена Океании, сохраняют соседское устройство общества.

Соседская община у восточных славян

Соседскую общину восточных славян историки называют вервью. Это термин был изъят из «Русской правды» Ярослава Мудрого.

Вервь – общинная организация на территории Киевской Руси. Вервь была распространена и на территории современной Хорватии. Впервые вервь упоминается в «Русской правде» (сборник законов Киевской Руси, созданный князем Ярославом Мудрым).

Для верви была характерна круговая ответственность. Это значит, что если кто-то из общины совершил преступление, то наказание может понести вся община. Например, если кто-то в верви совершил убийство, но все члены общины должны были выплатить князю штраф, называвшийся вира.

На вервь налаживались общая воинская повинность.

Во время своего развития вервь стала уже не селянская община, это уже несколько поселений, состоявшие из нескольких небольших поселков.

В личном владении семьи в верви были приусадебная земля, все домашние постройки, орудия труда и другой инвентарь, скот, участок для пахоты и покоса. В общественном владении верви находились леса, угодья, близлежащие водоемы, луга, пашня, места промыслов.

На раннем этапе развития вервь была тесно связана кровными узами, однако со времени они перестают играть господствующую роль.

Древнерусская соседская община

Древнерусская община по данным летописи называлась мир.

Соседская община или мир – низшее звено социальной организации Руси. Такие общины зачастую объединялись в племена, иногда же племена во время угрозы нападения объединялись в союзы племен.

Такие племена могли вести между собой войны. Вследствие этого появляется дружина – профессиональные конные воины. Дружиной руководил князь, кроме того, она была его личной охраной. В руках такого князя была сконцентрирована вся власть в общине.

Князья часто пользовались своей военной силой и авторитетом. И благодаря этому они отбирали часть остаточного продукта у простых общинников. Так началось формирование государства – Киевской Руси.

Земля превратилась в вотчину. За пользование вотчинной земли крестьяне (общинники) должны были платить дань князю. Такая вотчина передавалась по наследству, от отца к сыну. Крестьяне, жившие в сельской соседской общине, назывались «черными крестьянами», а такие земли назывались «черными». Все вопросы в соседских общинах решались народным собранием. Участвовать в нем могли объединялись в союзы племен.

Такие племена могли вести между собой войны. Вследствие этого появляется дружина – профессиональные конные воины. Дружиной руководил князь, кроме того, она была его личной охраной. В руках такого князя была сконцентрирована вся власть в общине.

Князья часто пользовались своей военной силой и авторитетом. И благодаря этому они отбирали часть остаточного продукта у простых общинников. Так началось формирование государства – Киевской Руси.

Земля превратилась в вотчину. За пользование вотчинной земли крестьяне (общинники) должны были платить дань князю. Такая вотчина передавалась по наследству, от отца к сыну. Крестьяне, жившие в сельской соседской общине, назывались «черными крестьянами», а такие земли назывались «черными». Все вопросы в соседских общинах решались народным собранием. Участвовать в нем могли только совершеннолетние мужчины, то есть воины. С этого следует сделать вывод, что формой управления в общине была военная демократия.

Первобытное общество

Первобытное общество (также доисторическое общество, доисторическая эпоха) — период в истории человечества до изобретения письменности, после которого появляется возможность исторических исследований, основанных на изучении письменных источников. Термин доисторический вошёл в употребление в XIX веке. В широком смысле слово «доисторический» применимо к любому периоду до изобретения письменности, начиная с момента возникновения Вселенной (около 14 млрд лет назад), но в узком — только к доисторическому прошлому человека. Обычно в контексте дают указания, какой именно «доисторический» период обсуждается, например, «доисторических обезьян миоцена» (23—5,5 млн лет назад) или «Homo sapiens среднего палеолита» (300—30 тыс. лет назад). Поскольку, по определению, о данном периоде нет письменных источников, оставленных его современниками, информацию о нём получают, опираясь на данные таких наук, как археология, этнология, палеонтология, биология, геология, антропология, археоастрономия, палинология.

Поскольку письменность появилась у разных народов в разное время, ко многим культурам термин доисторический либо не применяется, либо его смысл и временные границы не совпадают с человечеством в целом. В частности, периодизация доколумбовой Америки не совпадает по этапам с Евразией и Африкой.

Поскольку данные о доисторических временах крайне редко касаются личностей и даже не всегда говорят что-либо об этносах, основной социальной единицей доисторической эпохи человечества является археологическая культура. Все термины и периодизация этой эпохи, такие как бронзовый или железный век являются ретроспективными и в значительной степени условными, а их точное определение является предметом обсуждения.

Периоды развития первобытного общества

Различное время предлагалась различная периодизация развития человеческого общества. Так, А. Фергюсон и затем Морган использовали периодизацию истории, включавшую три этапа: дикость, варварство и цивилизацию, причём первые две стадии были разбиты Морганом на три ступени (низшую, среднюю и высшую) каждая. На стадии дикости в человеческой деятельности господствовали охота, рыболовство и собирательство, отсутствовала частная собственность, существовало равенство. На стадии варварства появляется земледелие и скотоводство, возникает частная собственность и социальная иерархия. Третья стадия — цивилизация — связана с возникновением государства, классового общества, городов, письменности и т. д.

Морган считал наиболее ранней стадией развития человеческого общества низшую ступень дикости, начавшуюся с образованием членораздельной речи, средняя ступень дикости по его классификации начинается с применения огня и появления в рационе рыбной пищи, а высшая ступень дикости — с изобретения лука. Низшая ступень варварства по его классификации начинается с появления гончарного искусства, средняя ступень варварства — с перехода к земледелию и скотоводству, а высшая ступень варварства — с началом использования железа.

Наиболее разработанной периодизацией является археологическая, в основе которой лежит сопоставление изготовленных человеком орудий труда, их материалов, форм жилищ, захоронений и т. д. По этому принципу история человечества в основном делится на ранний древний каменный век, средний древний каменный век, поздний древний каменный век, средний каменный век, новый каменный век, поздний новый каменный век (не у всех народов), медный век (не у всех народов), бронзовый век и железный век.

В 40-е годы XX века советские учёные П. П. Ефименко, М. О. Косвен, А. И. Першиц и другие предложили системы периодизации первобытного общества, критерием которых была эволюция форм собственности, степень разделения труда, семейные отношения и т. д. В обобщённом виде такую периодизацию можно представить так:

эпоха первобытного стада;

эпоха родового строя;

эпоха разложения общинно-родового строя (возникновение скотоводства, плужного земледелия и обработки металлов, зарождение элементов эксплуатации и частной собственности — поздний мезолит и неолит по современной классификации).

Уже в 1980-е годы большинство ученых признали невозможность сопоставления археологической и этнографической периодизаций. В связи с этим дальнейшие разработки этнографической периодизации первобытного общества прекратились. В 1990-е годы на историческом факультете МГУ (лекторы, преподаватели кафедры этнологии Г. Е. Марков и А. А. Никишенков) сложилась трехчастная схема подачи материала. За основу принята периодизация А. И. Першица, включающая в себя период «раннепервобытной общины», период «родовой общины ранних земледельцев» и период «соседско-большесемейной общины». При всей условности названных терминов эта дидактическая система имеет два несомненных преимущества. Во-первых, она дает возможность разделить эпоху первобытности на три самостоятельных периода, каждый из которых имеет особенности в развитии культуры, социальных структур, норм морали и права. Во-вторых, в противоположность археологическим материалам эта трехчастная схема легко сопоставима с этнографическими материалами. Схожие схемы изложения, без привязки к первобытности, можно найти в трудах западных социальных антропологов, например, у Маршала Салинса.

Все системы периодизации по-своему несовершенны. Существует немало примеров, когда каменные орудия палеолитической или мезолитической формы использовались у народов Дальнего Востока в XVI—XVII вв., при этом у них существовали родовое общество и развитые формы религии, семьи. В настоящее время считается, что общечеловеческая периодизация первобытного строя заканчивается на мезолите, когда культурное развитие резко ускорилось и протекало у разных народов разными темпами. Ниже приводится общепринятая в настоящее время археологическая периодизация основных этапов развития первобытного общества. При этом культуры, существовавшие одновременно, могут находиться на разных ступенях развития, в связи с чем, например, неолитические культуры могут соседствовать с халколитическими или с культурами бронзового века.

Каменный век

Периодизация каменного века:

Медный век

Медный век, медно-каменный век, халколит — период в истории первобытного общества, переходный период от каменного века к бронзовому веку. Приблизительно охватывает период 4—3 тыс. до н. э., но на некоторых территориях существует и дольше, а на некоторых отсутствует вовсе. Чаще всего энеолит включают в бронзовый век, но иногда считают и отдельным периодом. Во времена энеолита были распространены медные орудия, но преобладали по-прежнему каменные.

Бронзовый век

Бронзовый век — период в истории первобытного общества, характеризующийся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы. Бронзовый век является второй, поздней фазой эпохи раннего металла, сменившей медный век и предшествовавшей железному веку. В целом, хронологические рамки бронзового века: 35/33 — 13/11 вв. до н. э., но у различных культур они отличаются. В Восточном Средиземноморье конец бронзового века связан с почти синхронным разрушением всех местных цивилизаций на рубеже XIII—XII вв. до н. э., известным как бронзовый коллапс, тогда как на западе Европы переход от бронзового к железному веку затягивается ещё на несколько веков и завершается появлением первых культур античности — античной Греции и Древнего Рима.

Периоды бронзового века:

Ранний бронзовый век

Средний бронзовый век

Поздний бронзовый век

Железный век

Железный век — период в истории первобытного общества, характеризующийся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий. У цивилизаций бронзового века выходит за рамки истории первобытного общества, у других народов цивилизация складывается в эпоху железного века.

Термин «железный век» обычно применяется к «варварским» культурам Европы, существовавшим синхронно великим цивилизациям античности (Древняя Греция, Древний Рим, Парфия). От античных культур «варваров» отличало отсутствие или редкое использование письменности, в связи с чем сведения о них дошли до нас либо по данным археологии, либо по упоминаниям в античных источниках. На территории Европы в эпоху железного века М. Б. Щукин выделял шесть «варварских миров»:

кельты (латенская культура);

протогерманцы (в основном ясторфская культура + юг Скандинавии);

в основном протобалтские культуры лесной зоны (возможно, включавшие протославян);

прото-финно-угорские и протосаамские культуры северной лесной зоны (в основном вдоль рек и озёр);

степные ираноязычные культуры (скифы, сарматы и др.);

пастушеско-земледельческие культуры фракийцев, даков и гетов.

Джон ЮЗ. Донбасс. Мутная история

Небольшая предыстория, появления Джона Юза на Донбассе, какие люди за ним стояли и ляпы с официальными датировками и прочими моментами. Так же речь от том, что территория где обосновался Юз и хотел строить завод, не была необитаемой!

Джон Джеймс Юз (современная транскрипция — Хьюз, англ. John James Hughes /dʒɒn ˈdʒeɪmz hjuːz/) (1814, Мертир-Тидвил[en] — 1889, Санкт-Петербург) — британский промышленник валлийского происхождения, основатель Донецка.

Сын инженера, стоящего во главе одного из металлургических заводов города Мертир-Тидвила. В юношеские годы работал под началом отца, начав работать помощником горнового. В 28 лет приобрёл судостроительную верфь. В 36 лет приобретает в городе Ньюпорте литейный завод. В конце 1850-х поступил в качестве инженера на Мильвольский железно прокатный завод в Великобритании, а в 1860 году становится его директором. В 1864 году сконструировал лафет для тяжёлых пушек, эта артиллерийская установка поступает на вооружение военно-морских сил ряда европейских стран. Также Юз разработал и запатентовал технологию производства брони для обшивки судов и фортовых укреплений.

фотография дома Юзов 1900 г.

В возрасте 55 лет появляется в России. Юз в 1869 году покупает землю у русского князя Кочубея в Екатеринославской губернии на берегу реки Кальмиус и начинает строительство металлургического завода с рабочим поселком в районе села Александровка. Для разработки угля он основывает «Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производств». Первый чугун начал выплавляться в 1872 году. Завод работает по полному металлургическому циклу, здесь впервые в Российской Империи запускается 8 коксовых печей, осваивается горячее дутьё. Основанный Юзом комбинат становится одним из индустриальных центров Российской Империи, позже СССР, а с 1991 года и Украины.

столовая в доме Юзов; фотография 1900 г.

Умер 16 июня 1889 года в гостинице «Англетер» в Санкт-Петербурге. Похоронен в Лондоне, на кладбище Западный Норвуд.

гостиная в доме Юзов; фотография 1900 г.

В 2001 году в Донецке был установлен памятник Джону Хьюзу. Также в Донецке сохранился полуразрушенный двухэтажный дом Хьюза. Первый его одноэтажный дом, находившийся на нынешней территории металлургического завода, не сохранился.

Современный вид дома. Фото 2006 года

В 2010 году общество терриконоведов присвоило имя Джона Хьюза одному из терриконов Донецка.

Донбасс

Донетчина (укр. Донеччина), также Донбасс (укр. Донбас), Донецкий регион (укр. Донецький регіон) или Донецкий край (укр. Донецький край) — историко-географическая область в больших границах (бассейн реки Северский Донец и Донецкий каменноугольный бассейн), средних границах (среднее течение реки Северский Донец и пределы Донецкого кряжа), и в малых границах (территория кряжа), образовавшаяся в результате общего исторического развития и тесного переплетения экономической деятельности ряда промышленных городов

Террикон забытой Валюги

Датой основания принято считать 1721 год, когда экспедицией под руководством Г. Г. Капустина был открыт Донецкий угольный бассейн. Однако промышленное освоение региона началось только во второй половине XIX века. Поскольку название региона «Донбасс» происходит от названия угольного бассейна, нередко происходит путаница: в контексте угледобывающей промышленности территория региона известна как Малый Донбасс и является частью так называемого Большого Донбасса — всей территории Донецкого угольного бассейна.

Джон ЮЗ Донбасс и мутная история!

от автора видео роликов:

Удивительно, какие же многие гении, имея в распоряжении гугл, хоть нобелевские раздавай! ))) Да только печально, что некоторые не поняли о чем речь, в моменте по жд. карте.) Не ужели люди не думают, что если человек, перелопатил кучу карт и подготавливал видео, то он не поинтересовался мат.частью вопроса? Собственно как и у многих, мышление не дальше одного предложения. Печально. У меня к великим топографам вопрос, хотя я где-то уже писал, кому-то это. Какими веревками и триангуляциями, составляли подробные карты реки Амазонки, лесов и рек Бразилии, Перу в XVIII-XIX веке? Карты, не хуже современных! По головам крокодилов ходили и измеряли? По древесному углю, тоже нобелевские гугл металлурги блещут знаниями, что тонны чугуна, на дровах плавили! Опять, ум, дальше вопросов ковки ножиков перочинных не включается, объемы и качество чугуна, беспрерывная работа печей, скорость горения, стабильность и т.д.т.п. В видео же говорилось, что Юз не мог даже на каменном угле норм чугун получить, в Литгоу чугун никуда не годился, только на балласт продавали кораблям! — Но если в голове свое засело, то все уже мимо ушей полюбому… А посты пишут в захлеб прям, упиваясь своей «грамотностью» в вопросе….

Джон Хьюз Потоп и черная археология!

Речь о засыпанных городах и фальсификации истории. Продолжение к первой части видео, о том, как откапывался завод. Обоснование разных моментов, по фотоснимкам того времени и многое другое.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов