Что было в начале 20 века

История 20 века: главные события

Содержание статьи

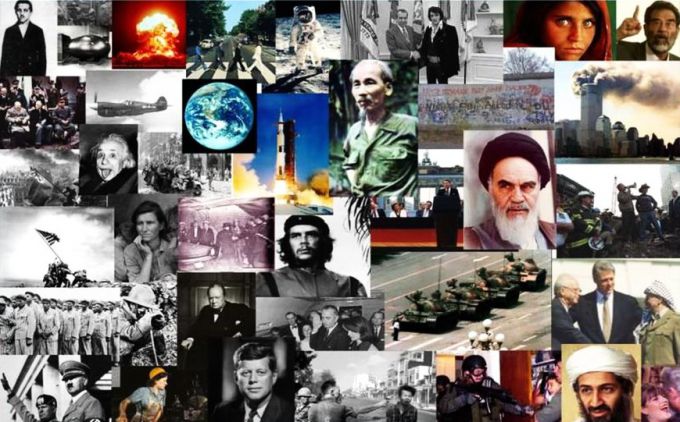

Век 20 был насыщен событиями так, как ни одна эпоха до этого. Множество революций, и не только политических, потрясающие открытия, попытки впервые объединить человечество не войной и захватом территорий (хотя не без этого), а на условиях сотрудничества, важнейшие достижения и изобретения в медицине и технике, бурное развитие науки, изменения в массовом сознании. Не раз в мировой истории прошлого века цивилизация балансировала на грани уничтожения, всеобщая история могла закончиться в ядерном апокалипсисе.

Буквально с лошадей люди пересели на автомобили, поезда и самолеты, отправились покорять космос, изобрели новые направления в искусстве и спорте, открыли тайны генетики и практически избавились от рабства. Качество и продолжительность жизни улучшились, а население планеты увеличилось вчетверо. Важнейшие исторические события на всех пяти заселенных континентах затронули все сферы человеческой деятельности. Человечество вступает в 21 век, опираясь на великие и значимые достижения двадцатого столетия.

Начало 20 века

Двадцатый век человечество встретило войнами и революциями, великими открытиями и серьезными политическими потрясениями. Уже были изобретены радио и рентген, двигатель внутреннего сгорания и лампочка, заложены основы психоанализа и равноправия.

На рубеже 19 века и 20 столетия Россия оставалась государством с абсолютной монархией, которая, однако, уже потеряла популярность в народе. Во многом авторитету монарха наносили вред всевозможные «юродивые», пользующиеся при дворе большим влиянием, особенно «постарался» Григорий Распутин, бывший конокрад, ставший символом распущенности и слабости самодержавия.

1900 год, последний перед 20 веком, стал во многом определяющим все последующее столетие, подарив людям звуковое кино, которое изобрел Леон Гомон, и дирижабль, созданный легендарным немцем Цеппелином.

В 1901 году Карл Ландштейнер делает потрясающее открытие, навсегда изменившее медицину – он обнаруживает существование разных групп крови. А небезызвестный Алоис Альцгеймер описывает болезнь, названную его фамилией. В том же 1901 году американец Жилетт изобретает безопасную бритву, а Рузвельт, 26-й президент США, укрепляет позиции монополий в государстве и поддерживает англо-японский союз против России.

1903 год ознаменовался полетом американцев братьев Райт. Изобретение авиации подтолкнуло научно-технический прогресс во всем мире. В этом же году возник большевизм, в 1904-05 произошла Русско-Японская война, а «Кровавое воскресенье» 1905 года перевернуло жизнь России, положив начало крупным государственным переменам, впоследствии разделившим мир на два лагеря – социалистический и капиталистический. Конец 19-го и начало 20 века в российской поэзии называют «Серебряным веком». Цветаева, Блок, Маяковский, Есенин – эти гениальные поэты известны каждому, и творили они именно тогда, в годы бурных социальных потрясений.

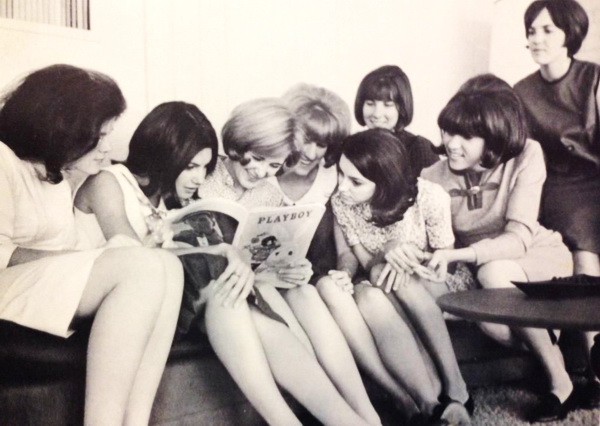

Сексуальная революция

Вплоть до 20-го столетия роль женщины в подавляющем большинстве стран была второстепенной во всех отраслях науки, культуры и общественной жизни. Кроме того, тема секса была табуированной в любом обществе, а однополые отношения приравнивались к преступлению.

Понятие «Сексуальная революция» ввел в обиход в 30-е годы 20 века ученик Фрейда, занимающийся социальной критикой, Вильгельм Райх. Он яростно проповедовал необходимость полового воспитания и отмену морали, развивающей ханжество. В его программу входили пункты о разрешение разводов, абортов и однополых связей, сексуальное образование как средство планирования семьи и профилактики венерических заболеваний.

Многие социологи и историки полагают, что основы этой революции были заложены еще в 1917 году в молодой Советской республике, которая предложила женщине равные права с мужчинами во всех отраслях хозяйства и даже политической жизни. Но в более узком смысле под сексуальной революцией понимают процессы, происходившие на Западе в 60-е годы.

Женщина категорически перестала соглашаться с ролью мужской собственности и взяла на себя смелость самостоятельно решать, во что одеваться и чем заниматься. К тому же к 60-м годам в ряде стран требования к качеству презервативов и других средств контрацепции серьезно ужесточились и они стали широко доступны, тогда как раньше их использование часто запрещалось законодательно за редким исключением.

Возросла общественная активность женщин, уменьшился риск болезней и нежелательных беременностей, наступила эпоха свободной морали. Этот процесс продолжается в мире и сегодня, но если в 60-е сторонники сексуальной революции хотели всего лишь избавиться от нежелательных вещей, которые были неизбежны при ханжеской морали (например, ненужных беременностей и массовых заражений кожными и венерическими заболеваниями), то сегодня чрезвычайная свобода нравов порой дает обратный эффект – в частности, в России бушует СПИД, а институт семьи в некоторых регионах почти полностью уничтожен.

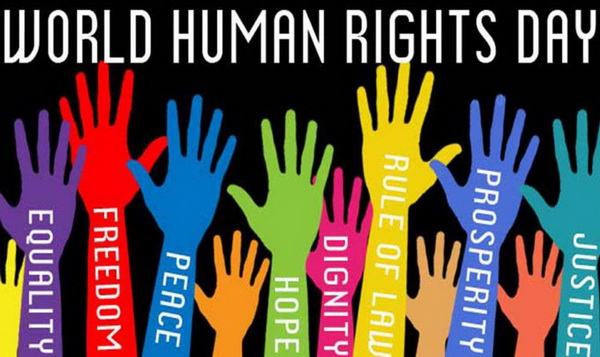

Борьба за права человека в 20 веке

Еще в 19 веке множество стран использовали рабство, избавлялись от «неполноценных» людей, к которым относили инвалидов или гомосексуалистов, чернокожие считались «людьми второго сорта». В первом десятилетии 20 века в России начались волнения, которые закончились Октябрьской Революцией, и впервые в мире в обществе крупного государства сложилась концепция социального равноправия. Сталинская конституция в СССР была одной из самых демократических в мире. К сожалению, эти достижения не смогли стать прогрессивными в условиях тоталитарного государства.

Чуть позже, в первой половине 20 века, в Германии, Италии, Франции, возникает похожая идея превосходства общества над отдельной личностью – и рождается фашизм, уничтожающий не только социальную справедливость, но и объявляющий большую часть населения планеты «неполноценными группами» людей. Страшный урок фашизма подтолкнул процесс создания международных механизмов, защищающих права человека.

В середине 20 века состоялось принятие Всемирной декларации прав человека, а в 1966 году возник международный Билль о правах, который и сегодня является основой прав человека. В Билле закреплена универсальная концепция человеческого достоинства – равенство людей во всех сферах жизнедеятельности, независимо от страны проживания, цвета кожи, религии или половой принадлежности.

Достижения истории 20 века в отношении равноправия изменили мир и сознание, благодаря им человечество, свободное от предрассудков и попрания прав личности, смогло добиться значительных успехов к началу века 21-го. К сожалению, и здесь не обошлось без крайностей, порой такие современные явления как толерантность и феминизм принимают совершенно абсурдные формы.

Наука, технологии и медицина

Активное развитие технологий 20 века постоянно подталкивались вооруженными конфликтами первой половины столетия, то и дело вспыхивающими между разными странами. Две мировые войны послужили стимулом развития медицины и технологий, которые человечество смогло использовать в мирных целях.

В 1908 году физик Гейгер изобрел прибор для измерения радиоактивности, а в 1915 немецкая армия получила на вооружение противогаз, созданный химиком Хабером. В конце двадцатых годов произошло сразу два открытия в медицине – аппарат искусственного дыхания и первый антибиотик, пенициллин, навсегда покончивший с основной причиной смерти людей – воспалительными процессами.

В 1921 году Эйнштейн сформулировал теорию относительности, и это запустило ряд научных исследований, которые привели человека в космос. Удивительно, но такие вещи, как мобильный телефон, акваланг, компьютер и микроволновая печь были изобретены в 40-х годах. И о каждом из этих событий можно смело сказать, что это значимые даты, изменившие мир. Пятидесятые принесли миру контактные линзы и ультразвук, в шестидесятых человечество впервые вырвалось за пределы своей планеты, изобрело виртуальную реальность и компьютерную мышь.

В семидесятых появились такие вещи, как бронежилет и искусственное сердце, персональный компьютер и компьютерные игры. Но главный подарок человечеству сделали Роберт Эллиот Кан и Винтон Серф, которые придумали интернет. До бесконечной свободы общения и безграничного доступа к любой информации оставались считанные годы.

Восьмидесятые и девяностые – время не менее великих открытий. Новейшая история стремительно движется к возможности справиться со старением, почти целиком исключить человека из процесса производства товаров и продуктов питания, изобретению искусственного интеллекта, к расшифровке генома.

Благодаря достижениям 20-го века большая часть человечества живет в постиндустриальной эпохе, в обществе, где преобладают инновационные технологии, наука и высокая производительность. А наиболее ценными качествами каждого человека стали образование и творческий подход к работе.

Культура и образование

Изобретение кино стало значимой вехой, а телевизор позволил «путешествовать» по разным странам, не выходя из дома. Ускоренное развитие связи, СМИ, транспорта и техники во второй половине столетия подтолкнуло процесс развития и взаимопроникновения культур разных стран, а искусство разделилось на два течения – традиционно высокое искусство и «рыночная» или «бульварная», массовая культура.

Этому немало способствовало стремительно набирающее обороты образование. В самом начале прошлого века процент людей, знавших грамоту, был крайне низок, а сегодня, пожалуй, найти человека не умеющего читать хотя бы на родном языке, весьма затруднительно. Кстати литература тоже кардинально изменилась за прошедшее столетие. Появился новый жанр – фантастика, рассказывающая о чудесах, большинство из которых человечество смогло воплотить в реальность. Например, лазер, клонирование, полет на луну, генетические эксперименты.

В 1916 году в Америке появился первый микрофон, а в 1932 году американец Адольфус Рикенбакет изобрел электрическую гитару, и музыка зазвучала иначе. После «золотых шестидесятых», когда произошла мировая культурная революция, в музыке появилась добрая сотня новых направлений, навсегда изменивших все каноны. В 1948 году появился первый проигрыватель, а уже в следующем начался выпуск виниловых записей.

Прошлое столетие – эпоха появления массовой культуры, которая шла нога в ногу с прогрессом телевидения. Европа обвиняла Америку в проникновении массовой культуры в европейское искусство, ряд культурных деятелей России считал, что отечественная классическая школа подвергается чрезмерной «европеизации», но смешение различных идей, традиций и философий уже было не остановить.

Массовая культура – продукт для широкого потребления, удовлетворяющий запросы толпы. А «высокое искусство» направлено на гармоничное развитие отдельной личности, возвышая ее и приобщая к прекрасному. И та, и другая сторона необходимы, они отражают все социальные процессы общества и помогают коммуникации людей.

Войны 20 столетия

Несмотря на стремительное развитие цивилизации, 20 век – время величайших войн и катастроф в истории человечества. В 1914 году началась Первая мировая война, в которой так или иначе приняли участие 38 из существующих тогда в мире 59-ти государств. На фоне этого страшного кровопролития в России начала века произошла социалистическая революция и Гражданская война, которая унесла больше жизней, чем все сражения с наполеоновской армией. Некоторые очаги ее, тлеющие в Средней Азии, удалось погасить только к сороковым годам. Первая мировая закончилась в 1918-м году.

В январе 1933 года рейхсканцлером Германии был назначен тогда мало кому известный участник Первой мировой Адольф Гитлер. Он считал поражение Германии следствием деятельности предателей нации и горел желанием взять реванш. Гитлер сделал все, чтобы получить неограниченную власть и развязал очередную, куда более кровавую и страшную, Вторую мировую войну, в которой погибло около 72 миллионов людей. В мире тогда существовало 73 государства, и 62 из них оказались втянуты в эту кровавую мясорубку.

Для СССР война закончилась 9 мая 1945 года, но для остального мира остатки фашизма удалось полностью выкорчевать лишь к сентябрю того же года, когда капитулировала Япония после печально известной ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Результатом этой войны стало стремительное развитие технологий, создание ООН и серьезные культурные изменения во всем мире.

В заключение

Несмотря на все потрясения, человечество выжило и продолжает прогрессировать. Развитые страны делают ставку на развитие гуманизма, единения и науки, чтобы найти решение экологических проблем, справиться с трудностями перенаселения, преодолеть зависимость от нефти и создать новые источники энергии.

Возможно, правы те, кто говорит, что правительства изжили себя. Учет и распределение ресурсов можно оставить умным машинам единого центра, и уже не разделенное границами вечно соперничающих государств объединенное человечество способно осилить куда более глобальные задачи, чем решаются сейчас. Например, вплотную заняться собственной генетикой, избавив человека от всех болезней, или открыть путь к звездам. Все это пока остается фантастикой – но разве не фантастично выглядит весь 20-й век с его невероятным прогрессом.

Мир в начале XX века

Если посмотреть на карту мира начала XX в. и попытаться сравнить её с современной картой, нетрудно убедиться, что этот век не зря называют переломным. Очертания материков и океанов, пустынь и гор остались как будто прежними (хотя географы скажут, что они тоже меняются). Зато совсем иной стала политическая карта. На ней вместо одних стран появились другие. Изменились не только границы многих государств, но и их политическое устройство: монархии превратились в республики, колонии — в независимые государства и т. д.

Мир империй

Как же выглядел мир на карте в начале XX в.? Часть Европы и Америки занимали национальные государства, которые мы привыкли видеть на современной карте. Некоторые из них возникли несколько веков назад, иные — значительно позже (например, единые государства в Италии и Германии сложились во второй половине XIX в.). В то же время на обширных пространствах располагались империи.

В начале XX в. империй существовало немало и были они разные. Одну группу составляли государства, которые на протяжении столетий присоединяли к себе путём завоевания, союзов, колонизации территории, населённые разными по этнической принадлежности, религии, традициям народами. Такими многонациональными империями являлись Россия, Австро-Венгрия, Османская держава.

Другую группу можно назвать традиционными империями. Такими, например, были Великая Небесная империя в Китае, находившаяся с XVII в. под властью династии Цин, Японская империя. Стремясь сохранить свою целостность и традиционное устройство, эти государства до середины XIX в. придерживались политики самоизоляции, «закрытых дверей» для иностранцев. Но со второй половины XIX в. европейцы стали проникать в эти страны не только со своими товарами и капиталами, но и с общественными идеями, образом жизни, модой и т. д.

Ещё одна разновидность империй сложилась на протяжении Нового времени. Это были колониальные империи европейских стран, «открывавших» и подчинявших своему владычеству обширные территории Африки, Америки, Азии.

Крупнейшими колониальными державами были сначала Португалия, Испания, Голландия, а в XIX в. — Великобритания, Франция и др. Территории колониальных владений этих стран во много раз превосходили их собственную. Так, о владениях британской короны с полным основанием говорили, что «в них никогда не заходит солнце».

Последними крупными объектами колониальных захватов стали Центральная Африка и Юго-Восточная Азия. В Африке в 80—90-е годы XIX в. шла жёсткая борьба за территории между Великобританией, Францией, Германией, Италией. Если до этого колонии европейских стран занимали 10,8% территории Африки, то к 1900 г. — уже 90,4%. К концу XIX в. колониальный раздел мира между ведущими европейскими державами был практически завершён.

Колониальные владения европейских держав к 1910 году

Жизнь народов и отдельных людей в империях определялась не только исторически сложившимися условиями и традициями, но в немалой степени и местом в имперской пирамиде. На её вершине — в метрополиях сосредоточивались высшая власть и богатства империи.

Метрополия (от греческих слов «мать» и «город») — обозначение государства по отношению к основанным или завоёванным им колониям.

Олицетворением этой власти во многих европейских столицах (Лондоне, Париже, Амстердаме, Вене, Берлине) были не только королевские дворцы, но и деловые центры с банками, конторами крупных промышленных компаний, биржи, размещавшиеся в монументальных многоэтажных домах. Определённая доля накапливавшихся здесь капиталов выделялась и тем, кто составлял часть машины управления империями, — чиновникам, военным и техническим специалистам и др. У подножия имперских пирамид находились миллионы крестьян, городских и сельских рабочих. Оплата их труда была крайне низкой. Так, в Англии в начале XX в. доход рабочего был почти в 10 раз меньше, чем у высшего чиновника государственного аппарата. Особенно тяжело приходилось подавляющему большинству населения колоний, которое испытывало двойной гнёт — со стороны собственных правителей и колониальных властей.

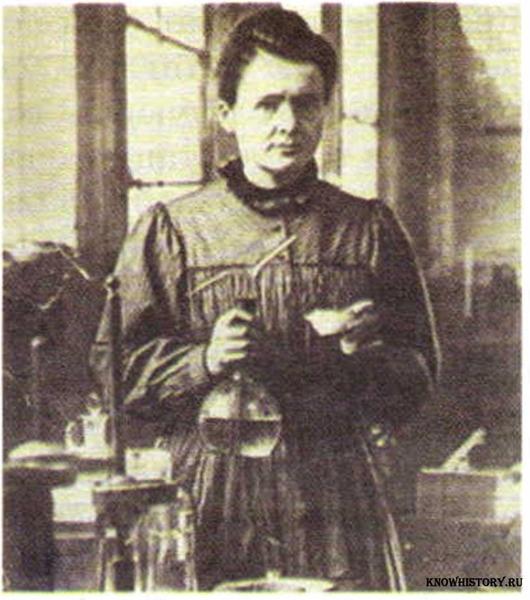

Научный и технический прогресс. Успехи и проблемы индустриализации

Конец XIX — начало XX в. — это время важнейших открытий в науке, которые расширили представления о природе и человеке, изменили сложившуюся до этого научную картину мира. Особенно значительными были открытия в физике, современники назвали их переворотом, революцией в науке. Вспомним важнейшие из них. В конце XIX в. немецкий физик Г. Герц открыл электромагнитные волны, В. К. Рентген — икс-лучи, проникающие в материальные предметы (на основе этого был создан аппарат, позволявший видеть внутреннее строение предметов и получивший название рентгеновского). Голландец Г. А. Лоренц разработал электронную теорию строения вещества. В 1896—1898 гг. французские учёные А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри и П. Кюри положили начало изучению радиоактивности. Эти исследования опровергли утвердившиеся в XVIII в. каноны механистической физики, традиционные представления об энергии, о неделимости атома.

В начале XX в. английский физик Э. Резерфорд обосновал новую модель строения атома и теорию радиоактивности. Немецкий физик М. Планк и датчанин Н. Бор развили квантовую теорию, которая объясняла природу передачи энергии в излучениях. Немецкий физик А. Эйнштейн разработал теорию относительности. В ней, в отличие от закона всемирного тяготения И. Ньютона, механизмы взаимного притяжения материальных объектов связывались с изменением свойств пространства и времени. Эти открытия означали настоящий переворот в физике. Считавшийся неделимым атом «распался». Это вызывало неоднозначную оценку в научном мире. Одни считали, что открытия свидетельствовали о несостоятельности материалистической картины мира, другие увидели в них новые возможности научного познания природы и человека.

Мария Склодовская-Кюри (1867—1934). Полька по происхождению, высшее образование получила в Варшаве. Затем переехала в Париж, где вместе с мужем Пьером Кюри занялась исследованием радиоактивности. В 1903 г. и 1911 г. удостоена Нобелевских премий в области физики и химии. Умерла от болезни крови, вызванной радиоактивным излучением.

Значительные успехи были достигнуты в конце XIX — начале XX в. и в других отраслях науки. В биологии на основе дарвиновской теории эволюции получили дальнейшее развитие науки о строении и развитии клеток (цитология) и тканей (гистология). В особое научное направление выделилось изучение проблем наследственности — генетика, в которой наибольшую известность в этот период приобрели работы немецкого биолога А. Вейсмана и американского учёного Т. Моргана. Всемирное признание получили исследования И. П. Павлова в области физиологии человека, особенно его теория условных рефлексов. В конце XIX в. большие успехи были достигнуты в бактериологии. Одним из её центров стал основанный в 1888 г. в Париже Пастеровский институт (средства на его учреждение собирались по международной подписке). Бактериологи разработали препараты для предотвращения заболеваний и лечения сибирской язвы, холеры, туберкулёза, дифтерита и других неизлечимых прежде болезней.

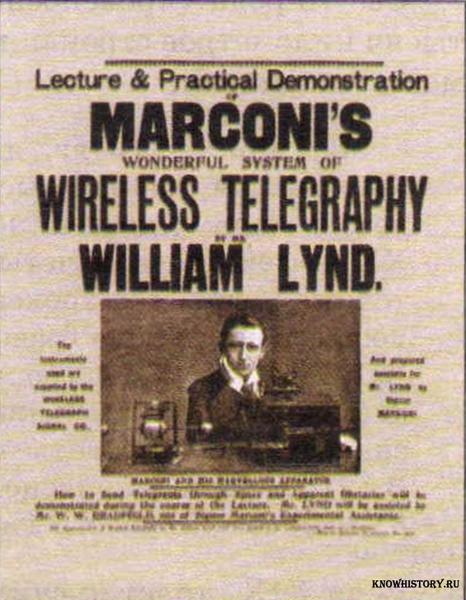

Открытия в разных сферах естествознания ознаменовали новый этап научного прогресса. Особенно важным оказалось то, что они очень быстро находили практическое применение, воплощались в технические изобретения и устройства. Так, радиоволны были открыты в конце 80-х годов XIX в., а уже в 1895 г. русский учёный А. С. Попов продемонстрировал свой первый радиоприёмник, а итальянец Г. Маркони запатентовал в Англии «способ передачи электрических импульсов без проводов». В следующем году было создано акционерное общество по внедрению и эксплуатации изобретения Маркони. Он получил значительные средства для дальнейшей работы и в начале XX в. смог осуществить радиопередачу через Атлантический океан. Вслед за А. С. Поповым немецкий инженер X. Хюльсмайер наметил подходы к радиолокации.

Афиша лекции, посвящённой изобретению г. Маркони. 1902 г.

В технике особое внимание уделялось изобретению и совершенствованию технических устройств, в частности двигателей внутреннего сгорания. Широко известны имена Г. Даймлера, К. Бенца, Р. Дизеля, увековеченные в названиях созданной ими техники, применение которой вывело производство автомобилей и самолётов на качественно новый уровень. В первые десятилетия XX в. появились дизельные тепловозы и теплоходы. Разработки учёных-химиков позволили начать производство искусственных материалов: пластмасс, каучука, шёлка и др.

Широкое внедрение научных и технических достижений способствовало индустриализации всё большего числа европейских стран. Так, в Италии стало развиваться автомобилестроение. К 1914 г. в стране действовали 44 автомобилестроительные компании, крупнейшей из которых была фирма «Фиат». В Германии, Нидерландах и ряде других стран получила развитие электротехническая промышленность. В Бельгии наряду с традиционной угледобычей и металлургией было развёрнуто производство железнодорожных экспрессов и вагонов.

Своего рода «кровеносными сосудами» индустриализации стали сотни тысяч километров строившихся железных дорог, новые пароходные линии, мосты и тоннели.

В 1900—1913 гг. длина железных дорог в мире увеличилась с 710 тыс. км до 1014 тыс. км, мировая добыча угля выросла с 700 млн т до 1,2 млрд т, добыча нефти — с 20 млн до 52 млн т. В США к началу XX в. действовали четыре железнодорожные линии, связывавшие восточные штаты с тихоокеанским побережьем. В России в 1904 г. завершилось строительство Транссибирской магистрали длиной 7 тыс. км. В конце XIX — начале XX в. сооружены крупнейшие тоннели в Альпах (например, знаменитый Симплонский тоннель протянулся на 20 км), что позволило значительно сократить путь от западноевропейских столиц до Стамбула. В 1914 г. было закончено строительство Панамского канала (длиной свыше 81 км), соединившего Тихий и Атлантический океаны.

Если XIX столетие считалось веком угля и стали, то XX в. с полным основанием назван веком электричества. В начале этого столетия электроэнергия стала широко использоваться в промышленности и на транспорте. В крупных городах на смену конке пришли трамваи, переводились на электрическую энергию линии метро (например, в Лондоне).

В промышленности одновременно с применением более совершенных машин и технологий разрабатывались новые принципы организации производства. Американский предприниматель Ф. Тейлор предложил разделить заводской производственный процесс на отдельные стадии и операции. Специализация рабочего только на одной операции позволяла существенно повысить производительность труда. Эти идеи были подхвачены и развиты на автомобильных предприятиях Г. Форда в США. Здесь производство основывалось на стандартизации и автоматизации работ. Важнейшим технологическим новшеством стало применение «сборочного пути», как называл его сам Форд, или конвейера (впервые это произошло в 1913 г.). Идея «доставлять работу к рабочим», организация труда по методу Тейлора позволяли значительно экономить силы работников, каждый из которых должен был чётко, почти автоматически выполнять закреплённую за ним операцию. Так, сборка автомобильного двигателя, которая раньше выполнялась одним рабочим, была разбита на 48 отдельных движений. К рабочему месту подвозили все необходимые детали и материалы. В результате производительность труда работников увеличилась в 3—4 раза.

Конвейер на заводе Форда

Введение конвейера имело, однако, не только положительные стороны. Сам Г. Форд отмечал: «. результатом следования этим основным правилам является сокращение требований, предъявляемых к мыслительной способности рабочего, и сокращение его движений до минимального предела. По возможности ему приходится выполнять одно и то же одним и тем же движением».

А вот что думали сами рабочие (из рассказа рабочего автомобильного завода Ш Г. Форда в Дедженхэме):

«Это самая нудная работа в мире. Это одно и то же дело снова и снова. В нём нет никакого изменения, оно изнашивает вас. Оно вызывает у вас ужасную усталость. Оно замедляет ваши мысли. Здесь не нужно думать. Вы просто делаете это и делаете. Вы выносите это ради денег. Вот за что нам платят — за то, чтобы мы выносили нудность этого. Форд видит в вас скорее механизм, чем человека. Они стоят над вами всё время. Они ждут от вас работы в каждую минуту дня».

Быстрое индустриальное развитие стран Европы и Северной Америки сказывалось не только на условиях труда людей, но и на среде их обитания. Вокруг промышленных городов уже не оставалось лесов, загрязнялись реки. Воздух в крупных городах, особенно в фабричных районах, был отравлен дымом заводских труб и машин. В Лондоне с конца XIX в. стали систематически проверять состав воздуха, выявляя в нём содержание углекислого газа и других вредных веществ. В выходные дни горожане устремлялись за город «подышать свежим воздухом». Становилось всё очевиднее, что технический прогресс имеет и отрицательные последствия.

Изменения в условиях и образе жизни людей

Научные и технические достижения всё заметнее отражались на повседневной жизни сотен тысяч людей — их занятиях, бытовых условиях, образовании, досуге и т. д.

Нараставшая индустриализация повлекла за собой значительный приток населения в города. Это стало всеобщим явлением, хотя доля городских жителей в общей численности населения в отдельных странах Европы и мира существенно различалась. Например, в 1901 г. она составляла в Англии 78 %, Швеции — 21,5 %, а в России в 1897 г. — 13 %. Массовый характер приобрела миграция (перемещение) населения из одних стран в другие в поисках средств к существованию. Это стало возможным в немалой степени благодаря развитию железнодорожного и морского транспорта. Основной поток эмигрантов устремился из стран Восточной и Южной Европы в Новый Свет — США и Латинскую Америку. Так, в США в 1900—1915 гг. приехали 14,5 млн человек. Эмигранты из Великобритании и других европейских стран направлялись также в британские владения — Австралию, Канаду и др.

В любом месте первому поколению переселенцев приходилось преодолевать большие трудности. Им доставалась самая тяжёлая работа, худшее жильё. Путеводной звездой этих людей была надежда «пробиться», обеспечить лучшую жизнь себе и своим детям. Именно из таких стремлений в США, куда прибывало особенно много переселенцев, родилось понятие «американская мечта», а в мире появился образ «страны неограниченных возможностей». На самом деле осуществить свою мечту многим на протяжении всей жизни так и не удавалось.

Труд людей, работавших в промышленности и на транспорте, по мере появления более совершенных, производительных машин становился не столь тяжёлым, как раньше. Расширилось применение механизмов в сельском хозяйстве. Объём ручного труда стал сокращаться. Но одновременно работник оказывался всё более привязанным к машине, она нередко задавала темп его работе. В конце XIX — начале XX в. на промышленных предприятиях западноевропейских стран преобладал 10-часовой рабочий день с укороченной рабочей субботой. В первые десятилетия XX в. одним из основных требований трудящихся стало установление 8-часового рабочего дня.

XX век внёс заметные изменения в облик городов, условия жизни их обитателей. В столицах и крупных городах обычным видом транспорта становились автомобили, метро, трамваи. Керосиновые и газовые лампы в домах и на улицах заменялись электрическими. В богатых домах и учреждениях появились лифты, телефоны. Улучшалось городское водоснабжение. Применение антисептических средств и вакцин помогало в борьбе против эпидемий, которые некогда были бичом больших городов. Рос поток так называемых колониальных товаров. Чай, кофе и другие продукты, ранее доступные немногим, теперь входили в повседневный рацион.

В городах расширялись возможности проведения досуга. Изобретённый в 1895 г. кинематограф привлекал всё большее число зрителей. В первое десятилетие XX в. появились фильмы в жанрах фантастики, вестерна (так называли фильмы о приключениях на Диком Западе). «Великий немой» вызывал интерес не только движущимися картинками, но и тем, о чём он рассказывал. Для мужчин центром притяжения служили разного рода спортивные состязания, среди которых всё большую популярность приобретали футбольные матчи.

Быстрое индустриальное развитие предъявляло повышенные требования к системе образования. В промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве нужны были специалисты, способные управлять новой техникой. К началу XX в. в большинстве европейских стран на смену всеобщему начальному образованию пришло неполное среднее образование (шестилетнее, а в некоторых странах — восьмилетнее). Оно было обязательным. В Австро-Венгрии, например, предусматривались штрафы для родителей, чьи дети не посещали школу без уважительных причин. Особенно быстро развивались профессиональные учебные заведения — технические и коммерческие училища, сельскохозяйственные школы, в которых ученики, окончившие неполную среднюю школу, могли приобрести ту или иную профессию. Правда, возможность дальнейшего получения высшего образования в этом случае чаще всего не предусматривалась, такие училища называли тупиковыми. Всё же они играли большую роль в подготовке специалистов среднего звена для различных сфер хозяйства. Большое внимание стало уделяться подготовке учителей. В отдельных странах помимо прежних двухлетних учительских курсов появились педагогические училища с четырёхгодичным сроком обучения.

Динамичное промышленное развитие, рост прибылей от эксплуатации колоний способствовали тому, что увеличилось число технических специалистов, служащих, а также представителей так называемых свободных профессий — юристов, врачей и других специалистов, которым доставалась некоторая доля от доходов крупного предпринимательства. Вместе с мелкими собственниками, торговцами, ремесленниками они составляли нижний слой среднего класса. В рабочей среде в особую группу выделялись высококвалифицированные работники, которых называли рабочей аристократией. Однако и при росте среднего класса в развитых индустриальных странах сохранялся огромный разрыв между верхушкой общества и его низами.

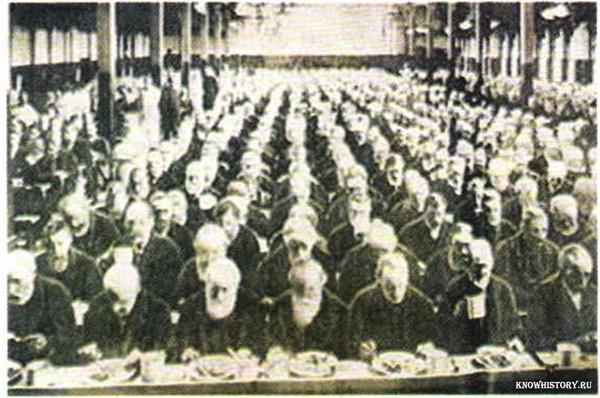

Обед в работном доме Лондон. 1900 г.

Материальные блага распределялись среди людей крайне неравномерно. Одни ездили в дорогих автомобилях на увеселительные прогулки, а другие экономили каждый цент (пенс, сантим и т. д.), считали роскошью поездку в «подземке» (так называли метро).

Одной из острых проблем того времени была гражданская и профессиональная дискриминация (ограничение в правах) женщин. Традиционно уделом работающей женщины признавался изнурительный труд прислуги, в лучшем случае — продавщицы. В XX в. труд женщин стал всё в большем объёме использоваться в промышленности, но им поручалась малоквалифицированная работа, да ещё за оплату вдвое меньшую, чем у мужчин. Правда, для женщин расширялись возможности работать в сфере обслуживания, в конторах, в образовании и здравоохранении. Однако, по мере того как профессии стали «феминизироваться» (т. е. осваиваться женщинами), снижалась оплата труда. Всё это вело к подъёму возникшего ещё в XIX в. феминистского движения, участницы которого выступали за равноправие женщин с мужчинами во всех сферах жизни.