Что было в общей собственности соседской общины

Соседская община: одна из первоначальных форм социальной организации человечества

Соседская община – это традиционная форма человеческой организации. Она делилась на сельскую и территориальную общины.

Родовая и соседская община

Соседскую общину считают наиболее поздней формой родовой общины. В отличие от родовой общины, соседская община комбинирует в себе не только коллективный труд и потребление избыточного продукта, но и землепользование (общинное и индивидуальное).

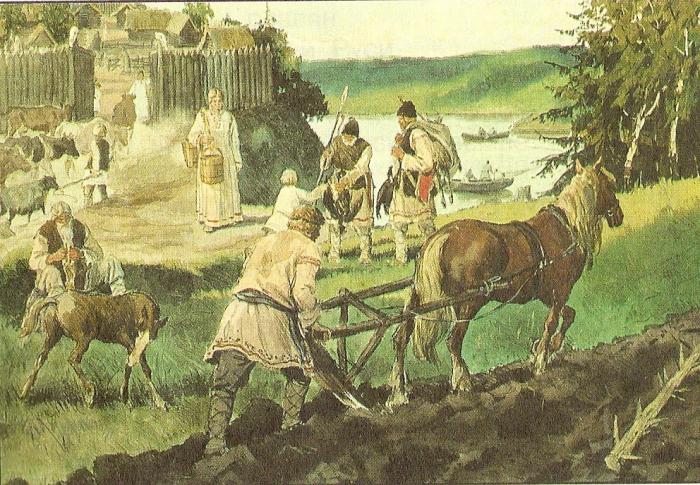

В родовой общине люди были связаны кровным родством. Основным занятием такой общины было собирательство и охота. Основным же занятием соседской общины было земледелие и скотоводство.

Соседская община

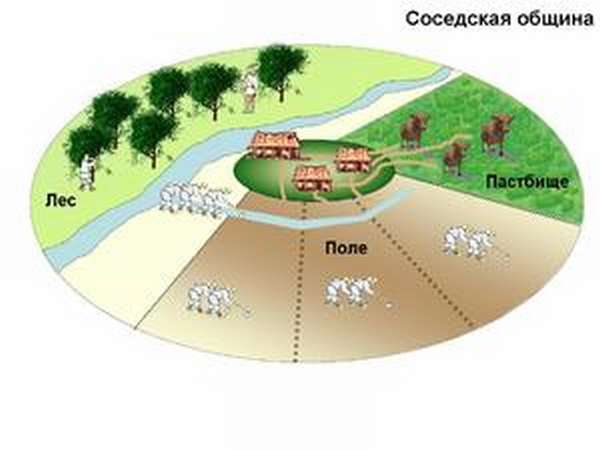

Под соседской общиной принято считать некую социально-экономическую структуру. Эта структура состоит из нескольких отдельных семейств, родов. Это общество объединено общей территорией и совместными усилиями по средствам производства. Этим средством производства можно назвать землю, различные угодья, пастбища для животных.

Основные черты соседской общины

– общая территория;

– общее землепользование;

– общинные органы управления такой общиной;

Признак, ярко характеризующий подобную общину – наличие отдельных семейств. Такие семейства ведут самостоятельное хозяйство, самостоятельно распоряжаются всем произведенным продуктом. Каждая семья самостоятельно занимается обработкой своей территории.

Хотя семья и обособлены в хозяйственном отношении, они могут быть связаны и не связаны родственными узами.

Соседская община противостояла родовой общине, она была главным фактором в разложении родового устройства обществе. У соседской общины было очень большое преимущество, что и помогло соседской искоренить родовое устройство. Главное преимущество – это не только социальная организация, но социально-экономическая организация общества.

Соседскую общину заменило классовое разделение общества. Причиной этому стало возникновение частной собственности, появление избыточного продукта и увеличение населения планеты. Общинная земля переходит в частное землевладение, в Западной Европе такое землевладение стало называться аллодом.

Не смотря на это, общинная собственность еще сохранилась до сих пор. Некоторые первобытные племена, в частности племена Океании, сохраняют соседское устройство общества.

Соседская община у восточных славян

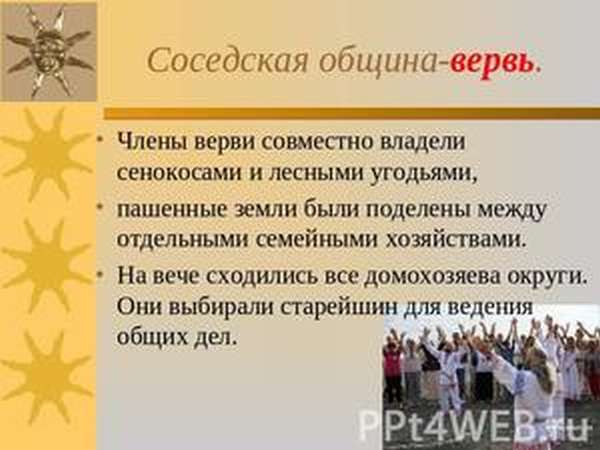

Соседскую общину восточных славян историки называют вервью. Это термин был изъят из «Русской правды» Ярослава Мудрого.

Вервь – общинная организация на территории Киевской Руси. Вервь была распространена и на территории современной Хорватии. Впервые вервь упоминается в «Русской правде» (сборник законов Киевской Руси, созданный князем Ярославом Мудрым).

Для верви была характерна круговая ответственность. Это значит, что если кто-то из общины совершил преступление, то наказание может понести вся община. Например, если кто-то в верви совершил убийство, но все члены общины должны были выплатить князю штраф, называвшийся вира.

На вервь налаживались общая воинская повинность.

Во время своего развития вервь стала уже не селянская община, это уже несколько поселений, состоявшие из нескольких небольших поселков.

В личном владении семьи в верви были приусадебная земля, все домашние постройки, орудия труда и другой инвентарь, скот, участок для пахоты и покоса. В общественном владении верви находились леса, угодья, близлежащие водоемы, луга, пашня, места промыслов.

На раннем этапе развития вервь была тесно связана кровными узами, однако со времени они перестают играть господствующую роль.

Древнерусская соседская община

Древнерусская община по данным летописи называлась мир.

Соседская община или мир – низшее звено социальной организации Руси. Такие общины зачастую объединялись в племена, иногда же племена во время угрозы нападения объединялись в союзы племен.

Такие племена могли вести между собой войны. Вследствие этого появляется дружина – профессиональные конные воины. Дружиной руководил князь, кроме того, она была его личной охраной. В руках такого князя была сконцентрирована вся власть в общине.

Князья часто пользовались своей военной силой и авторитетом. И благодаря этому они отбирали часть остаточного продукта у простых общинников. Так началось формирование государства – Киевской Руси.

Земля превратилась в вотчину. За пользование вотчинной земли крестьяне (общинники) должны были платить дань князю. Такая вотчина передавалась по наследству, от отца к сыну. Крестьяне, жившие в сельской соседской общине, назывались «черными крестьянами», а такие земли назывались «черными». Все вопросы в соседских общинах решались народным собранием. Участвовать в нем могли объединялись в союзы племен.

Такие племена могли вести между собой войны. Вследствие этого появляется дружина – профессиональные конные воины. Дружиной руководил князь, кроме того, она была его личной охраной. В руках такого князя была сконцентрирована вся власть в общине.

Князья часто пользовались своей военной силой и авторитетом. И благодаря этому они отбирали часть остаточного продукта у простых общинников. Так началось формирование государства – Киевской Руси.

Земля превратилась в вотчину. За пользование вотчинной земли крестьяне (общинники) должны были платить дань князю. Такая вотчина передавалась по наследству, от отца к сыну. Крестьяне, жившие в сельской соседской общине, назывались «черными крестьянами», а такие земли назывались «черными». Все вопросы в соседских общинах решались народным собранием. Участвовать в нем могли только совершеннолетние мужчины, то есть воины. С этого следует сделать вывод, что формой управления в общине была военная демократия.

Соседская община у восточных славян: образование и историческое значение

Распад родовой общины

Начиная с VII века племена стали расселяться, занимая при этом обширные территории. Этому процессу способствовали следующие факторы:

— появление частной собственности на орудия земледелия и продукты трудовой деятельности;

— владение собственными участками плодородной земли.

Связь родов терялась, на смену патриархальной родовой общине приходит новая форма социального устройства – соседская община. Теперь людей связывают не общие предки, а сопредельность занимаемых территорий и одинаковые методы ведения хозяйства.

Основные отличия соседской общины от родовой

Причиной ослабевания родственных связей стало постепенное отдаление родственных семей друг от друга. Основные отличия нового социального уклада состояли в следующем:

— в родовой общине старшим был старейшина, в соседской же решения принимал хозяин каждого дома – домовладыка.

Уклад соседской общины

Независимо от того, как называлась древнерусская соседская община в каждом отдельном случае, все они имели множество сходных административных и хозяйственных черт. Каждая отдельная семья обзаводилась собственным жилищем, имела свою пашню и покосы, отдельно рыбачила и отправлялась на охоту.

В собственности каждой семьи были луга и пашни, жилища, домашние животные, орудия труда. Леса, реки были общими, сохранялись также угодья, принадлежавшие всей общине.

Постепенно власть старейшин утрачивалась, зато усилилось значение мелких хозяйств. В случае необходимости люди не отправлялись за помощью к далеким родственникам. Домовладельцы всей округи сходились вместе и на вече решали важные вопросы. Глобальный интерес заставлял выбирать ответственного за решение проблемы – выборного старейшину.

Ученые не пришли к единому мнению относительно того, как называлась древнерусская соседская община. Скорее всего, в разных землях она именовалась по-разному. До наших времен дошли два названия славянской соседской общины – задруга и вервь.

Расслоение общества

Соседская община у восточных славян дала начало формированию социальных классов. Начинается расслоение на богатых и бедных, выделение правящей верхушки, которая укрепляла свою власть за счет военных трофеев, торговли, эксплуатации более бедных соседей (батрачество, а позднее – и рабство).

— старейшины – представляли собой административную власть;

— вожди (князья) – осуществляли полный контроль над материальными и человеческими ресурсами общины в период военного времени;

— волхвы – духовная власть, которая базировалась на соблюдении общинных обрядов и на поклонении языческим духам и богам.

Важнейшие вопросы решались по-прежнему на сходке старейшин, но постепенно право принимать решения перешло к вождям. Князья в соседской общине опирались на свою дружину, которая со временем приобрела черты профессионального военного отряда.

Прообраз государственности

Родоплеменная знать, успешные купцы и наиболее обеспеченные общинники становились знатью, господствующим классом. Земля стала ценностью, за котороую стоило сражаться. В ранней соседской общине более слабых землевладельцев прогоняли с нужных земельных наделов. В период зарождения государственности крестьяне оставались на земле, но при условии, что они будут платить налоги. Богатые землевладельцы эксплуатировали своих более бедных соседей и пользовались рабским трудом. Патриархальное рабство возникало за счет пленных, захваченных в военных набегах. За пленников из знатных родов требовали выкуп, бедные попадали в рабство. Позднее рабами богатых землевладельцев становились разорившиеся крестьяне.

Изменение формы общественного устройства повлекло за собой укрупнение и консолидацию соседских общин. Образовывались племена и племенные союзы. Центрами союзов были грады – хорошо укрепленные поселения. На заре возникновения государственного строя восточные славяне имели два крупных политических центра – Новгород и Киев.

Соседская община и родовая община

Соседская община – это несколько родовых общин (семей), живших в одной местности. В каждой из этих семей есть своя глава. И каждая семья ведет свое хозяйство, по своему усмотрению использует произведенный продукт. Иногда соседскую общину еще называют сельской, территориальной. Дело в том, что члены ее проживали обычно в одной деревне.

Родовая община и соседская община– это два последовательных этапа в становлении общества. Переход от родовой общины к соседской стал неизбежным и закономерным этапом в жизни древних народов. И на это были свои причины:

Таким образом, произошел постепенный распад родовых отношений, который сменился семейными. Общая собственность стала уходить на второй план, а на первый выдвинулась частная. Однако долгое время они продолжали существовать параллельно: леса и водоемы были общими, а скот, жилище, орудия, участки земли – индивидуальными благами.

Теперь каждый человек стал стремиться заниматься своим делом, зарабатывая им на жизнь. Это, несомненно, требовало максимального объединения людей, чтобы соседская община продолжала существовать.

Отличия соседской общины от родовой

Чем отличается родовая община от соседской?

Человек в соседской общине стал более свободным и независимым. Но, с другой стороны, он потерял мощную поддержку, которая была в родовой общине.

Когда мы говорим о том, чем отличается соседская община от родовой, то необходимо отметить один очень важный факт. Соседская община имела большое преимущество над родовой: она стала видом не просто социальной, а социально-экономической организации. Она дала мощный толчок для развития частной собственности и экономических отношений.

Соседская община у восточных славян

У восточных славян окончательный переход к соседской общине произошел в седьмом веке (в некоторых источниках ее называют «вервь»). Причем такой вид социальной организации просуществовал достаточно долго. Соседская община не давала крестьянам разориться, в ней царила круговая порука: более богатые выручали бедных. Также в такой общине разбогатевшие крестьяне всегда должны были ориентироваться на соседей. То есть еще как-то сдерживалось социальное неравенство, хоть оно и закономерно прогрессировало. Характерной особенностью для соседской общины славян была круговая ответственность за совершенные проступки, преступления. Это касалось и воинской повинности.

В заключение

Соседская община и родовая община – это разновидности социального устройства, существовавшие в свое время у каждого народа. С течением времени постепенно происходил переход к классовому строю, к частной собственности, к социальному расслоению. Эти явления были неизбежными. Поэтому общины ушли в историю и сегодня встречаются только в некоторых отдаленных регионах.

Значение словосочетания соседская община, признаки

Родовая община не только сплачивала родных друг другу людей, но и помогала выживать им с помощью совместной деятельности.

Поскольку процессы производства начали делиться между собой, в общине началось разделение на семьи, между которыми распределялись общинные обязательства. Это привело к тому, что появилась частная собственность, которая ускорила разложение родовой общины, терявшей дальние родственные связи. С окончанием этой формы общественного строя появилась соседская община, определение которой строилось уже на других принципах.

Это интересно: Владимиро-Суздальское княжество, кратко о главных фактах.

Понятие соседской формы организации населения

Значение слова «соседская община» подразумевает группу из отдельных семей, живущих на определённой территории и ведущих на ней общее хозяйство. Такую форму называют крестьянской, сельской или территориальной.

Это интересно: когда отменили крепостное право в России?

Среди главных признаков соседской общины следует выделить:

Территория сельской общины была строго ограничена, но территории с лесами, пастбищами, озёрами и реками вполне хватало на то, чтобы вести индивидуальное скотоводство и земледелие. Каждая семья такой формы общественного строя владела своим участком земли, пашней, орудиями труда и скотом, а также обладала правом на определённую долю общинной собственности.

Это интересно: барщина это что такое, примеры.

Организация, включённая в общество в качестве подчинённого элемента, выполняла только частично общественные функции:

Человек перестал быть родовым существом, для которого связь с общиной имела большое значение. Люди теперь становились свободными.

Это интересно: Полтавская битва кратко самое главное. Итоги боя.

Сравнение родовой и соседской общин

Одной из главных причин к переходу от одного типа организации общества к другому послужило изменение кочевого образа жизни на оседлый. Подсечно-огневое земледелие стало пашенным. Были усовершенствованы орудия труда, необходимые для обработки земель, а это привело к увеличению производительности труда. Появилось социальное расслоение и неравенство среди людей.

Постепенно распадались родовые отношения, которые сменились семейными. Общественная собственность оказалась на втором плане, а на первое место по значимости встала частная. Орудия труда, скот, жилье и отдельный участок принадлежали конкретному семейству. Реки, озёра и леса оставались принадлежать всей общине. Но каждая семья могла вести собственное дело, с помощью которого она зарабатывала средства на существование. Поэтому для развития крестьянской общины требовалось максимальное объединение людей, так как с приобретённой свободой человек утратил большую поддержку, которая оказывалась в родовой организации общества.

Это интересно: что такое аракчеевщина, определение термина.

Из таблицы сравнения родовой общины с сельской можно выделить главные их отличия друг от друга:

Соседская форма общества имела больше преимуществ, чем родовая, поскольку она послужила мощным толчком к развитию частной собственности и складыванию экономических взаимоотношений.

Это интересно: указ об обязанных крестьянах в 1842 году.

Восточнославянская соседская община

Вервь представляла собой древнюю общинную организацию, существовавшую в Киевской Руси и на территории современной Хорватии.

Соседская организация характеризовалась круговой порукой, т. е. за совершённый её участником проступок должна была отвечать вся вервь. При совершении убийства кем-то из общинной организации виру (штраф) князю должна была выплатить вся общинная группа.

Удобство такого социального строя состояло в том, что в нём не было социального неравенства, поскольку богатые должны были помогать бедным, если у тех был недостаток продуктов. Но, как показывает будущее, социальное расслоение было неизбежным.

В период своего развития верви уже не были сельскими организациями. Каждая из них представляла собой союз нескольких поселений, которые включали несколько посёлков. Ранний этап развития общинной организации ещё характеризовался кровным родством, но со временем это перестало играть главную роль в жизни общества.

Вервь облагалась общей воинской повинностью. Каждое семейство обладало приусадебной землёй со всеми домашними постройками, орудиями труда, различным инвентарём, скотом, участками для земледелия. Как и у любой соседской организации, в общественных владениях у верви находились лесные территории, угодья, озёра, реки и места промысла.

Особенности древнерусской соседской общины

Князья имели авторитет и военную силу, поэтому они часто отбирали остаточные продукты у простых общинников. Такие деяния подтолкнули к формированию государства, которым стала Киевская Русь.

Земли превратились в вотчины. Крестьяне, или общинники, пользовавшиеся такой землёй, были обязаны платить дань своим князьям. Вотчинные земли передавались по наследству по мужской линии. Крестьян, живших в сельских соседских организациях, звали «чёрными крестьянами», а их территории — «чёрными». Народное собрание, в котором участвовали только совершеннолетние мужчины, решало все вопросы в крестьянских поселениях. В такой социальной организации форма управления представляла собой военную демократию.

В России соседские отношения просуществовали до самого XX века, в котором они и были ликвидированы. С увеличением значимости частной собственности и появлением избыточной продукции произошло разделение общества на классы, а общинные земли перешли в частные владения. В Европе происходили те же изменения. Но соседские формы организации населения существуют и сегодня, например, в племенах Океании.

Эволюция общественных отношений. Соседская община.

Период мезолита и неолита стал временем перемен в основной ячейке тогдашнего общества — общине.

У земледельцев по мере совершенствования орудий труда, использования рабочего скота отдельная семья становилась все более самостоятельной производственной ячейкой. Необходимость в совместном труде отпадала. Усилило этот процесс внедрение бронзовых, и особенно железных, орудий труда. Родовая община уступала место соседской. В ней родовые связи сменялись территориальными.

Жилище, орудия труда, рабочий скот в соседской общине становятся собственностью отдельных семей. Однако пахотная и иная земля продолжала оставаться в общинной собственности. На пашне, как правило, трудились члены одной семьи, однако расчистку полей, работы по их ирригации производили совместно все члены соседской общины.

У скотоводов родовые отношения сохранялись дольше, чем у земледельцев. Стада еще длительное время оставались общей собственностью рода.

Со временем уходило в прошлое равенство внутри общины. В самих семьях возрастала власть главы над другими домочадцами.

«которые семьи становились более состоятельными, чем другие, накапливали богатства. В наиболее выгодном положении оказывались вожди, старейшины.

У истоков государственности.

Высшим органом управления в общинах и племенах являлось собрание, в котором принимали участие все взрослые общинники и члены племени. Избиравшийся собранием на период военных действий вождь всецело зависел от поддержки соплеменников. Старейшины составляли совет общины племени. Все отношения внутри общества регулировались обычаями, традициями. Таким образом, организацию власти в первобытных общинах и племенах можно назвать самоуправлением.

По мере развития материального неравенства нарастало и неравенство в сфере управления. Более состоятельные члены общины, племени начинали оказывать все большее влияние на управление. В народном собрании их слово становится решающим. Власть вождя распространялась на мирные периоды, и постепенно начала переходить по наследству. В условиях нарастания неравенства многие обычаи и традиции переставали эффективно регулировать жизнь. Вождям приходилось разрешать споры между соплеменниками, наказывать их за проступки, которых раньше не могло быть. Например, после появления собственности у отдельных семей, появилось воровство, которого раньше не существовало, поскольку все было общим.

Развитию неравенства способствовало усиление столкновений между племенами. В период палеолита войны были редки, часто прекращались при первых ранениях. Войны в условиях становления производящего хозяйства велись постоянно. У отдельных общин и племен накапливались большие запасы продовольствия. Этому завидовали другие племена, более бедные. Да и богатые племена не прочь были поживиться на стороне.

Для успешной обороны и нападений племена объединялись в союзы во главе с вождем-военачальником. Вокруг вождей сплачивались лучшие воины (дружинники).

Во многих древних обществах вожди также приобретали жреческие функции: только они могли общаться с богами, просить у них помощи для соплеменников. Вождь-жрец руководил обрядами при храмах.

Со временем соплеменники начали снабжать вождя и его приближенных всем необходимым. Первоначально это были добровольные дары, знаки уважения. Затем добровольные пожертвования стали обязательными податями — налогами. Материальной основой данного явления стали успехи в хозяйственном развитии. Подсчитано, например, что первобытный земледелец Передней Азии за два месяца работы обеспечивал себя продуктами на целый год. Произведенное в остальное время он отдавал вождям, жрецам.

После успешного набега на соседей вождь и его дружинники получали большую и лучшую часть добычи. Много добычи доставалось также старейшинам и жрецам. Среди добычи были и пленные. Раньше их отпускали, либо приносили в жертву богам, либо съедали. Теперь пленных стали заставлять работать. Рост богатств вождей и знати в результате войн еще больше повышал их власть над соплеменниками.

Объединенные в союзы племена обычно не были раины между собой. Часто одно племя доминировало в союзе, иногда силой заставляя других вступать в союз. Нередким явлением становилось завоевание одним племенем других. В этом случае завоевателям приходилось разрабатывать новые механизмы управления. Вожди племен-завоевателей становились правителями, а их соплеменники — помощниками по управлению покоренными. Создаваемая структура во многом напоминала государство, одним из главных признаков которого является наличие органов для управления обществом, отделенных от самого общества.

Вместе с тем традиции самоуправления сохранялись еще очень долго. Так, даже самый могущественный вождь созывал народное собрание, где обсуждались и утверждались важные решения. Собрание избирало преемника умершему вождю, даже если он был его сыном. Роль самоуправления возрастала в экстремальных условиях: при нападении более сильного врага, стихийном бедствии и т.д.

Первые государства возникли там, где вожди и их помощники становились также руководителями хозяйственной жизни. Так было в тех местах, где для земледелия необходимо было строить и поддерживать в исправном состоянии сложные ирригационные сооружения.

Начало цивилизации.

Период первобытности в отдельных районах земли закончился на рубеже IV—111 тысячелетий до н.э. На смену ему приходил период, который называют цивилизацией. Само слово «цивилизация» связано со словом «город». Строительство городов является одним из первых признаков рождения цивилизации. Окончательно цивилизация сложилась после появления государств. Постепенно формировалась характерная для цивилизации культура. Огромную роль в этой культуре и во всей жизни стала играть письменность, возникновение которой также считается важнейшим признаком перехода к цивилизации.

К концу периода Древнего мира (V в. н. э.) область распространения цивилизации представляла собой полосу земель от Атлантического до Тихого океана. За пределами этой полосы обитали племена, не имевшие своих государств. Ареал цивилизации расширялся, хотя имело место и обратное движение вследствие войн, природных катаклизмов.

Цивилизация у разных народов имела свои различия. На нее влияли природно-климатические условия, обстоятельства исторического пути народов и т.д. Историки говорят о разных древних цивилизациях. Иногда этим термином обозначают историю отдельного народа, государства (древнеегипетская цивилизация, шумерская цивилизация, китайская цивилизация, греческая цивилизация, римская цивилизация и т.д.). Однако цивилизации Древнего мира имели немало общего, что позволяет объединить их в две модели — древневосточную цивилизацию и античную цивилизацию.

Древневосточная — первая цивилизация. Древнейшей ее формой стали государства в долинах великих рек — Нила, Евфрата и Тигра, Инда, Хуанхэ. Затем государства сложились и вне речных долин. Для всех древневосточных стран была характерна большая роль государственной власти, огромная власть правителей-монархов. Преобладающим населением являлось крестьянство, объединенное, как правило, в общины. Рабство играло второстепенную роль.

Античная цивилизация сложилась позднее. В основном она охватывала район Средиземноморья. Правда, первые государства здесь также относят к древневосточной цивилизации. Однако затем по не совсем объяснимым причинам развитие пошло по иному пути. В государственном устройстве античных государств стали преобладать черты самоуправления. Античные государства называют полисами. Правителей в полисе избирали на народных собраниях, роль государственных органов исполняли прежние общинные структуры, например совет старейшин (ареопаг, сенат). Однако со временем полисное устройство было заменено монархической властью. В античных государствах значительная часть населения проживала в городах. Наряду с сельским хозяйством огромное значение приобрели ремесло и торговля. Значительную роль играл труд рабов.

ТЕМА 2 ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА

Древнейшие государства

Древний Египет.

Жители Египта создали одну из первых цивилизаций, Египетское государство находилось в долине Нила — узкой полосы земли по обоим берегам реки шириной от 1 до 20 км,

расширяющейся в дельте.

Раз в году Нил выходил из берегов, и поток воды, круша все на своем пути, заполнял долину. Разливы были бедствием для обитателей долины, но они приносили частицы плодородного ила. Земля здесь давала невиданные урожаи, но для этого необходимо было создать сложные ирригационные сооружения.

Первые государства в Египте называют номами. В IV тысячелетии в Египте образовалось около 40 номов. Потребности развития земледелия вели к объединению всей долины Нила. Постепенно осталось только два больших государства — Верхний и Нижний Египет. Верхний Египет (южное царство) находился в верхнем течении Нила, Нижний Египет (северное царство) — в нижнем течении Нила. Примерно в 3000 г. до н.э. правителю Верхнего Египта Мине удалось объединить страну. Правителей Египта называют фараонами.

Историю Древнего Египта делят на Раннее (3000 — 2800гг. до н.э.), Древнее (2800 — 2250 гг. до н.э.), Среднее (2050- 1750 гг. до н.э.), Новое (1580—1085 гг. до н.э.) и Позднее (1085 — 525 гг. до н.э.) царства, которыми правили фараоны примерно 30 династий.

Главным занятием египтян было земледелие. Мягкий нильский ил взрыхляли мотыгой или легким плугом. Египтяне долгое время пользовались деревянным серпом с микролитами. Позже появились орудия из меди и бронзы.

В египетских документах говорится о ремесленниках многих десятков профессий. Их труд считался более тяжелым, чем труд

Еще в глубокой древности общины в Египте исчезли, и все население было объединено под властью фараона. Ежегодно чиновники проводили смотр детей, достигших трудоспособного возраста. Сильных юношей они отбирали в войско, самых сообразительных назначали младшими жрецами. Остальных распределяли по различным специальностям. Кто-то становился земледельцем, кто-то строителем, кто-то ремесленником.

Первоначально земледельцы трудились в хозяйствах фараона, знати и храмов в составе рабочих отрядов. Позже им стали выделять участок пашни. Также был организован труд ремесленников.

В хозяйствах фараона, знати и храмов имелись и рабы, как правило, чужеземцы. Долгое время их было немного. Только во времена Нового царства количество рабов увеличилось, они стали трудиться в ремесленных мастерских и на полях.

Государственная власть в Египте имела характер деспотии. Фараон распоряжался строительством оросительных сооружений, работами по возведению городов, крепостей, храмов, устанавливал законы, был верховным жрецом. Он командовал войском и во главе его сражался с врагами. Фараона почитали живым богом.

Период Древнего царства был временем наибольшего могущества фараонов. Однако со временем центральная власть ослабла, и государство распалось на номы. Через 200 лет Египет был объединен под властью правителя одного из южных номов со столицей в Фивах. Наступил период Среднего царства. Центральная власть значительно окрепла при фараонах 12-й династии. Начались завоевательные походы на юг к богатую золотом Нубию. Около 1680 г. до н.э. на Египет из Азии обрушились полчища кочевников-гиксосов. Среднее царство распалось на отдельные номы, платившие дань гиксосам. Не покорились лишь Фивы.

В борьбе с гиксосами фиванские фараоны опирались на простых воинов, которым предоставляли небольшие участки земли. Фараону Яхмосу удалось изгнать кочевников из Египта. Яхмос стал основателем 18-й династии. С этой династии начинается период Нового царства. Фараоны Нового царства вели постоянные войны. В результате походов была присоединена почти вся Нубия. В Азии войска фараонов вышли к Евфрату. В Египет поступали огромная дань, рабы. Наибольшего могущества держава достигла при фараоне 18-й династии Аменхотепе III. Однако со временем в Передней Азии появились мощные державы, начавшие борьбу с Египтом. С переменным успехом эта борьба продолжалась около двух столетий. В конце концов, силы Египта были истощены. В самой стране шла борьба между фараонами, вельможами и жрецами. В результате к VIII в. до н.э. Египет вновь распался на номы. В VI в. до н.э. он был завоеван Персией.

Города-государства Шумера.

Одновременно или даже немного раньше, чем в Египте, сложилась цивилизация в Южной Месопотамии (Междуречье) — в низовьях рек Евфрата и Тигра. Эта земля обладала необычайным плодородием. Зарождение цивилизации здесь было связано с необходимостью строительства и использовании оросительных сооружений.

В Месопотамии обитали разные народы. На севере жили семитские племена. На юге первыми появились племена, языковую принадлежности которых ученые не могут установить, поскольку они не оставили письменности. Эти племена начали земледельческое освоение юга Месопотамии. В V —IV тысячелетиях до н.э. сюда пришли шумеры — народ также неизвестного происхождения. Они построили города, создали древнейшую в мире письменность — клинопись. Шумеры считаются изобретателями колеса.

В IV тысячелетии до н.э. шумерские города стали центрами небольших государств, подобных египетским номам. Иногда их называют городами-государствами. Среди них самыми крупными были Урук, Киш, Лагаш, Умма, Ур. История Шумера делится на три периода: раннединастический, аккадский и позднешумерский.

В раннединастический период центром власти в каждом городе был храм главного бога. Верховный жрец (энси) являлся правителем города. Значительную роль продолжало играть народное собрание. На время войн избирался вождь (лугаль). Роль лугалей усиливалась, чему способствовали частые войны между городами-государствами.

Иногда лугалям удавалось подчинить соседние государства, но в отличие от Египта единство Шумера было непрочным. Первую серьезную попытку создания единого государства предпринял в XIV в. до н.э. Сарган. Он происходил из низов общества, был семитом, которые все больше и больше селились в Шумере, Саргон стал основателем и правителем города Аккада. Он опирался на жителей шумерских городов-государств, недовольных всевластием жрецов и знати. Аккадский царь объединил все эти города под своей властью, а затем завоевал обширные земли до побережья Средиземного моря. Саргон ввел единые для всех городов меры длины, площади и веса. По всей стране строили каналы и плотины. Царство Саргона и его потомков просуществовало около 150 лет. Затем Шумер был завоеван племенами горцев, обитавших к востоку от Месопотамии.

В XXI в. до н.э. жителям Месопотамии удалось сбросить тяжелое для них иго горцев. Возникло царство Шумера и Аккада (так называемая 111 династия Ура). Это царство известно своей централизованной организацией власти и хозяйственной жизни. Все работники в государстве были объединены в отряды по профессиям. Они трудились на государственной земле под контролем чиновников. Царство Шумера и Аккада около 2000 г. до н. э. было захвачено кочевыми семитскими племенами амореев.

Вскоре шумеры слились с семитами и другими народами Месопотамии. Шумерский язык оставался языком письменности, науки, культуры еще на многие столетии.

Вавилонское царство.

Законы Хаммурапи. В начале 2 тысячелетия до н.э. усиливается город Вавилон на Евфрате, где правили цари одной из аморейских династий. При царе Хаммурапи (1992 — 1750 гг. до н.э.) вавилоняне завоевали большую часть Месопотамии. Вавилон превратился в громадный город с великолепными дворцами и храмами, многоэтажными домами и широкими улицами.

О жизни Вавилонского царства мы имеем подробные сведения благодаря знаменитым законам Хаммурапи. Это обширный и продуманный свод законов, служивший образцом для последующего законодательства многих стран Передней Азии. В основе закона лежал принцип талиона — наказание равно преступлению («око за око»).

Согласно законам Хаммурапи вся земля в стране принадлежала царю. Общины и знать считались пользователями земли. Довольно большую роль в хозяйственной жизни играли полностью бесправные рабы из числа пленных. Был и другой источник рабства: за долги продавали своих детей, а подчас и самих себя в рабство. Однако закон ограничивал долговое рабство. Свободные делились на две категории — полноправных и зависимых людей. Предполагается, что полноправные являлись членами общин, а зависимые люди трудились на полученных от царя наделах. В 1518 г. до н.э. Вавилония была завоевана кочевниками-касситами.