Что было важно для полководцев в споре между оптиматами и популярами

Борьба оптиматов и популяров. Югуртинская война

Оптиматы и популяры не были партиями в позднейшем понимании этого слова. Они не имели ни стройной организации, ни чёткой программы, ни даже постоянного и определённого в классовом отношении состава. Вожди популяров, выходившие в подавляющем большинстве из среды аристократии, нередко переходили на сторону оптиматов, и, наоборот, оптиматы иногда переходили на сторону своих политических противников. Всё это обусловливалось многообразием противоречий и интересов различных социальных групп римского общества. Так, всадники соединялись то с нобилитетом, то с плебсом. Городской плебс, развращаемый подачками, мог в известных случаях переходить на сторону знати и выступать против сельского плебса. Большую роль играли личные связи и особенно институт клиентелы, ставивший в зависимость от знатных фамилий массу отпущенников, городских плебеев, крестьян, италиков и провинциалов. Кроме того, враждующие «партии» в отдельных случаях использовали и рабов, вооружая их на борьбу со своими противниками.

Новое обострение борьбы между оптиматами и популярами произошло в связи с событиями в Африке. После обращения большой части карфагенских владений в провинцию Африку римские и италийские арендаторы, купцы, ростовщики наводнили её и. соседнюю Нумидию, возбуждая к себе ненависть местного населения беззастенчивой эксплуатацией. Когда утвердившийся на нумидийском престоле Югурта овладел городом Циртой, в числе других жителей этого города были перебиты находившиеся здесь римские граждане и италики. Это дало популярам повод к наступлению на сенат, на римское правительство, которое фактически содействовало Югурте в его борьбе за власть. По их настоянию Югурте была объявлена война, длившаяся затем с перерывами шесть лет (111—105 гг.).

Ход войны, однако, изменился, когда командование было поручено Гаю Марию. Он происходил из крестьянской семьи, жившей в небольшой деревушке около города Арпина. Но получивший никакого образования и всю жизнь презиравший эллинскую культуру, «которой учат рабы», Марий выдвинулся благодаря своим военным дарованиям и храбрости. В 119 г. до н. э. он был избран народным трибуном. Участвуя в Югуртинской войне в качестве одного из помощников командующего войсками, Марий сумел завоевать популярность среди солдат; они были уверены, что только Марий сможет разбить Югурту. Как человек, вышедший из народа, он стал в глазах плебса желанным кандидатом на должность консула и командующего войсками в Африке. Его поддержали и всадники, желавшие скорейшей победы. Несмотря на противодействие нобилитета, Марий был в 107 г. до н. э. избран консулом и стал во главе римских войск в Африке.

P l ^ P собность римской армии.

в которых особенно заинтересованы были всадники, наживавшиеся на откупах налогов в провинциях, аренде провинциальной земли и тому подобных операциях, нужна была коренная реформа армии. Эту важную военную реформу, сыгравшую огромную роль в последующих событиях, провёл Марий. Во изменение прежних принципов комплектования легионов, когда в армию принимались только граждане, обладавшие земельной собственностью, Марий стал набирать в войско всех желающих, обращая внимание лишь на пригодность их к военной службе. Завербовавшись, солдат должен был прослужить 16 лет, в течение которых получал казённое содержание и жалованье; после отставки ветераны наделялись земельным участком. Кроме того, Марий обещал, что будет делиться с солдатами военной добычей.

Сенат не противодействовал реформе Мария, считая, что «чернь» не захочет идти в солдаты и что Марий позорно провалится. Но беднота из Рима и Италии, соблазнённая жалованьем, надеждой на добычу и землю, охотно записывалась в войско. Марий поддерживал среди своих солдат железную дисциплину и приучал их к трудностям и лишениям.

Прибыв в Африку, Марий нанёс несколько тяжёлых поражений Югурте, переманил на свою сторону гетулов и завязал сношения с Бокхом. Когда Югурта бежал к Бокху, Марий сумел добиться его выдачи. Югурта был передан квестору Мария Корнелию Сулле, что сразу же доставило этому молодому отпрыску обедневшего патрицианского рода широкую известность.

Вслед за войной с Югуртой началась другая, опасная для Рима война с кельтогерманскими племенами кимвров и тевтонов, которые в количестве нескольких сот тысяч человек надвигались на Северную Италию. Опустошив часть Галлии и

Испании, они в 105 г. до н. э. в Нарбонской Галлии при городе Аравсионе нанесли сокрушительное поражение двум армиям римлян, потерявшим до 80 тыс. человек. Вернувшись из Африки, Марий, который теперь из года в год избирался консулом, выступил против ким- вров и тевтонов. Войско, набранное им по новому принципу комплектования, вполне себя оправдало. В двух битвах — 102 и 101 гг. до н. э., при Аквах Секстиевых (в Нарбонской Галлии) и Верцеллах (в Галлии Цизальпинской), кимвры и тевтоны были разбиты наголову, около 80 тыс. пленных было продано в рабство. Марий получил право на триумф и был на вершине славы.

Военная реформа Мария имела большое значение для всей дальнейшей истории Рима. Возникла профессиональная, хорошо обученная и закалённая армия, преданная удачливому полководцу, который, опираясь на армию, становился, в свою очередь, независимым по отношению к гражданским органам власти. Профессиональная армия превратилась в крупную политическую силу, значение которой возрастало по мере обострения классовой борьбы и социальных противоречий. Так как конечной целью солдата было получение земли, аграрный вопрос начинает теперь тесно переплетаться с вопросом об удовлетворении земельными наделами войска, которое обычно заставляло считаться со своими требованиями.

Что было важно для полководцев в споре между оптиматами и популярами

Революционно-демократическое движение в Риме

В самом Риме, начиная с 108 г., идет острая борьба между демократической и аристократической партиями, между популярами и оптиматами. Временами она то затихает, то вновь усиливается, будучи тесно связанной с изменениями внешней обстановки. Поражения и успехи полководцев, принадлежавших к той или иной группировке, сразу же отражаются на изменениях политической конъюнктуры. Общая тенденция выражалась в усилении демократической партии. С каждым годом все яснее становилась неспособность правящей клики справиться с задачами внешней политики, тогда как демократический (или считавшийся демократическим) полководец Марий шел от одной победы к другой.

И содержание партийной борьбы в значительной степени определялось (по крайней мере в начале этого периода) внешней обстановкой. В частности, судебные преследования бездарных или преступных полководцев из рядов аристократии составляли одну из самых актуальных задач демократических лидеров. Но по мере дальнейшего углубления борьбы на передний план вновь выступают великие проблемы, выдвинутые Гракхами. Демократическое движение конца II в. все более становится продолжением гракховского движения, правда, с некоторыми специфическими особенностями, о которых будет сказано ниже.

Вождями этого движения были две незаурядные фигуры: Луций Аппулей Сатурнин и Гай Сервилий Главция. Первый принадлежал к нобилитету, и перейти на сторону народной партии его заставили чисто личные мотивы: он поссорился с сенатом, который устранил его как квестора Остии от заведования поставкой хлеба и передал эту обязанность М. Эмилию Скавру.

Чувствуя себя глубоко обиженным, честолюбивый Сатурнин перешел в демократический лагерь и стал мстить сенату со свойственной ему страстностью. Такие случаи не являлись исключением в эпоху начинающегося падения римской демократии. Популярами в узком смысле этого слова и назывались в Риме такие беспринципные люди из рядов нобилитета, которые использовали демократию для удовлетворения своего личного честолюбия. Впрочем, в остальном Сатурнин был честным и бескорыстным человеком.

К иному типу принадлежал Главция. Это был настоящий плебей, грубый, необычайно энергичный, прирожденный оратор, пользовавшийся среди массы большой популярностью благодаря своей находчивости и остроумию.

На 104 г. Главция был избран одним из народных трибунов. Этот год ознаменовался энергичным наступлением на оптиматов. Главция и его коллеги провели несколько демократических законов. Хотя традиция о внутренней истории Рима в эти годы находится в весьма жалком состоянии, однако важнейшие события можно установить с некоторой степенью вероятности.

Среди мероприятий 104 г. на первом месте нужно поставить судебный закон Главции (lex Servilia iudiciaria). По-видимому, он был направлен против отмены судебного закона Гая Гракха, проведенной в 106 г. консулом Кв. Сервилием Цепионом[276]. По закону Главции, суды были снова переданы всадникам.

В тесной связи с lex iudiciaria стоит другой закон Главции: об усилении ответственности за вымогательства путем создания более жесткой судебной процедуры (lex Servilia de repetundis). Коллеги Главции провели еще несколько менее важных законов. Наконец, в том же 104 г. против вождей оптиматов и их незадачливых полководцев (Кв. Сервилия Цепиона, М. Юния Силана и др.) были возбуждены судебные процессы.

Следующий год принес дальнейшее обострение политической борьбы. Среди народных трибунов 103 г. оказался Л. Аппулей Сатурнин. Незадолго до этого (быть может, в 104 г.) произошла его ссора с сенатом, и теперь он пылал жаждой мести. Однако стремление свести счеты со своими врагами не увлекло Сатурнина на путь мелких и изолированных мероприятий. Он выдвинул довольно стройную программу действий, в основном продолжающую программу Гракхов[277].

По-видимому, Сатурнин начал с законопроекта, который понижал цены на хлеб, продаваемый из государственных складов. В то время как по закону Г. Гракха эта цена была установлена в 6 ‘/3 асса за модий, Сатурнин предлагал снизить ее до 5 /6 асса, что фактически означало почти бесплатную раздачу хлеба. Рогация Сатурнина встретила жестокое сопротивление: на нее было наложено трибунское вето, а когда Сатурнин решил не считаться с этим, народное собрание было силой разогнано оптиматами. Возможно, что хлебный закон в этом году вообще провести не удалось.

Второй закон Сатурнина (аграрный) наделял ветеранов Мария по Югуртинской войне крупными участками земли (по 100 югеров) в Африке. Когда при голосовании этого закона один из трибунов попытался прибегнуть к интерцессии, его камнями заставили бежать из собрания. Аграрный закон прошел.

При поддержке Сатурнина, как было сказано выше, Марий получил свое четвертое консульство на 102 г. Так наметился «союз между популярами и знаменитым полководцем. Однако этот союз окончательно оформился только в 101 г., после возвращения Мария в Рим. Союз был выгоден обеим сторонам: популярам было важно иметь поддержку победоносного вождя и его армии, а Марий хотел использовать демократическую партию, чтобы с ее помощью наградить всех своих ветеранов. Но это являлось только ближайшей целью. Планы Мария, вероятно, шли гораздо дальше: в качестве победоносного полководца (imperator) он стремился к захвату военной диктатуры. Но условия для этого еще не созрели, да и личные качества Мария мало подходили для той исторической роли, которую сыграют впоследствии Сулла и Цезарь.

Итак, в 101 г. Марий, Сатурнин и Главция заключили блок на следующем условии: на 100 г. добиваться выборов Мария консулом (шестой раз!), Сатурнина — второй раз народным трибуном и Главции — претором. Несмотря на отчаянное сопротивление оптиматов, все трое были выбраны голосами (точнее — кулаками) ветеранов Мария. Во время выборов разыгрывались сцены самого дикого насилия. Авл Нунний, один из кандидатов в народные трибуны, поддерживаемый оптиматами, был убит толпой народа.

Очутившись у власти, союзники принялись за осуществление своей программы. Основным пунктом ее был второй аграрный закон Сатурнина. Он предполагал наделение землей ветеранов Мария, прослуживших в войске 7 лет (т. е. с момента африканского похода 107 г.). Наделы, как и в первом законе, достигали 100 югеров. Места для колоний отводились исключительно в провинциях, между прочим — в Транзальпинской Галлии, которую, собственно говоря, нужно было еще завоевать. Весьма существенным моментом аграрного закона являлось то, что наделы должны были получать не только римские граждане, но и италики, большое число которых служило в армии Мария. Тем самым им давались права римского гражданства, так как новые колонии предполагалось организовать как гражданские колонии (в крайнем случае — как колонии с латинским правом). Руководство всей этой сложной колонизационной деятельностью возлагалось на Мария. Если бы этот план прошел, Марий получил бы в свои руки огромные полномочия, делавшие его фактически диктатором на неопределенное время.

Связь второго аграрного закона с гракховым законодательством состояла в том, что он объединял в одно целое два важных пункта программы Гая Гракха: внеиталийскую колонизацию и наделение правами гражданства италиков. Но было и существенное отличие, которое станет нормой к концу гражданских войн: если по гракховым законам землю получали неимущие граждане в силу своей принадлежности к гражданскому коллективу, то теперь участки давались солдатам в качестве награды за службу.

В законе содержалась одна интересная оговорка: сенаторы в течение 5 дней после его принятия должны были принести присягу в том, что они будут его соблюдать. Неприсягнувшие подлежали удалению из сената и большому штрафу.

Вокруг законопроекта началась страстная борьба. Противниками его выступили не только оптиматы, но и всадники, испуганные теми приемами борьбы, к которым прибегали Марий и его союзники. Даже римский плебс отказался поддержать аграрный закон, так как народ, как всегда, был против наделения землей италиков и их уравнения в правах. В народном собрании снова разыгрывались бурные сцены. Трибуны наложили на законопроект вето, должностные лица ссылались на неблагоприятные знамения. Но популяры ни с чем не считались. К дню голосования в город собрались толпы ветеранов Мария и италиков. Закон прошел под их давлением. Сенат был вынужден подчиниться, и почти все сенаторы принесли требуемую присягу, правда, со странной оговоркой, предложенной Марием: повиноваться закону, если он действительно имеет обязательную силу. Только один Метелл Нумидийский отказался присягнуть новому закону, за что был вынужден покинуть пределы Италии.

Однако от принятия аграрного закона до его реализации было еще далеко. Все гражданство оказалось в оппозиции, государственный аппарат занимался саботажем. Марий держался двусмысленно, а в лучшем случае — пассивно, уступив руководящую роль своим союзникам, которые вели безудержную демагогическую политику. Выдающийся полководец и блестящий военный организатор оказался совершенно беспомощным в качестве общественного деятеля. Политически Марий был безграмотен и неустойчив. Его родственные и деловые связи с нобилитетом и всадничеством тянули его направо. Между союзниками начались ссоры. Это погубило все дело.

Наступили выборы на 99 г., проходившие в обстановке гражданской войны. Сатурнин выставил свою кандидатуру в народные трибуны в третий раз. Другим кандидатом был самозванец Эквиций, вольноотпущенник (а может быть, беглый раб), выдававший себя за сына Т. Гракха. Оба они были избраны. Атмосфера еще более накалилась во время консульских выборов. Одним из кандидатов выступил Главция, его противником — Гай Меммий. На последнего напала толпа и забила насмерть палками.

10 декабря 100 г., в день вступления в должность новых трибунов, на форуме разыгралось настоящее сражение. Сатурнинцев оттеснили на Капитолий. Они сдались после того, как были разрушены водопроводные трубы, подававшие туда воду. Марий хотел спасти своих бывших союзников и под сильной охраной отвел их в курию (здание сената), находившуюся на форуме. Но озлобленная толпа аристократической молодежи взобралась на крышу курии, разобрала ее и закидала пленников черепицами. Сатурнин погиб вместе с большей частью своих сторонников. Главция попытался скрыться, был найден и тоже убит.

Так закончилось это большое революционно-демократическое движение, зародившееся еще в 108 г. Как уже было сказано, оно являлось продолжением движения Гракхов, но в значительно модифицированной форме, вызванной изменившимися общественными условиями. Новыми факторами, которые отсутствовали в эпоху Гракхов, были: 1) возросшая роль люмпен-пролетариата, вносившего в движение сильный элемент анархии; 2) демагогия популяров, широко использовавшая этот анархический элемент; 3) участие в движении армии в лице ее вождя Мария и ветеранов. Таким образом, движение Сатурнина повторяло движение Гракхов не на расширенной, а на суженной основе падающей римской демократии.

И если Гракхи погибли из-за слабости демократии и внутренних противоречий, то еще неизбежнее была гибель Сатурнина и его сторонников. К концу II в. демократия еще более ослабела из-за прогрессирующей люмпен-пролетаризации мелких собственников. Вмешательство же военного элемента отнюдь не укрепляло, а, наоборот, ослабляло ее. Военные элементы сами по себе были еще недостаточно сильны, чтобы послужить базой для демократической диктатуры. Политическая неспособность Мария с этой точки зрения не столько являлась его личной чертой, сколько отражала незрелость новой армии.

ГЛАВА XXII РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ И РЕАКЦИЯ 80-х гг. I в.

К концу 90-х гг. I в. внутриполитическая обстановка в Риме вновь обострилась. Главной проблемой был союзнический вопрос — предоставление италикам прав римского гражданства. В 91 г. народный трибун Ливий Друз предпринял очередную попытку решить эту проблему конституционным путем. Провал этой попытки стал сигналом для италиков к вооруженной борьбе, получившей название Союзнической войны (91—88 гг.). Рим сумел подавить движение италиков, но вынужден был дать большей их части права римского гражданства. Во время войны особенно отличился Сулла. В 88 г. он ввел свою армию в Рим и расправился с врагами, а в следующем году отбыл в Грецию на войну с царем Понта Митридатом, захватившим римские провинции в Малой Азии и на Балканах. После разгрома Митридата Сулла вернулся в Италию и начал гражданскую войну против марианцев (83—82 гг.). Одержав победу, Сулла добился провозглашения себя диктатором. Он провел серию консервативных реформ с целью восстановить господствующее положение сената, однако по существу его правление было первым примером новой военной диктатуры.

91—88 гг. — Союзническая война.

89—85 гг. — Первая Митридатова война.

88 г. — движение Сульпиция Руфа, захват Рима Суллой.

83—82 гг. — гражданская война, приход к власти Суллы.

Что было важно для полководцев в споре между оптиматами и популярами

Цицерон и его время Москва, Издательство «Мысль», 1972.

В истории человечества встречаются такие личности, которые, некогда появившись, проходят затем через века, через тысячелетия, через всю доступную нашему умственному взору смену эпох и поколений. Такие люди поистине «вечные спутники» человечества. Причем, когда мы говорим о них или имеем их в виду, то речь может идти о любой исторической эпохе и о любой области человеческой деятельности. Речь может идти о политических и государственных деятелях, о представителях науки, культуры, искусства. В этом смысле нет никаких ограничений, никаких условий. Вернее, условие лишь одно: ощутимый вклад, внесенный в развитие человеческого общества, его материального и духовного бытия.

К числу таких «вечных спутников» человечества принадлежит, несомненно, и Марк Туллий Цицерон. Кто же он такой? Чем он велик? Почему он попадает в это далеко не столь обширное число избранников самой истории, в эту элиту из элит?

Цицерон — знаменитый оратор, писатель, философ, ученый, политический деятель Древнего Рима. Но если речь идет о Древнем Риме, то ведь это действительно весьма далекое прошлое, а если иметь в виду историческую личность Цицерона, то не слишком ли это отжившая и, так сказать, «антикварная» фигура?

Вовсе нет! Нам хорошо известно, что Цицерон как историческая личность отнюдь не «антикваризовался», отнюдь не отжил, но, скорее, наоборот, пережил — и совсем не малый — исторический срок: более двух тысяч лет! А если это так, то невольно встает другой вопрос: что именно делает эту личность вечно живой и столь близкой людям самых различных эпох?

Ответом на данный вопрос должна служить вся эта книга. Сейчас же мы хотим воспользоваться своим правом ставить во введении всякие недоуменные вопросы, в том числе и такие, которые сами собой возникают, когда знакомишься с поистине необозримой литературой о Цицероне, с тем, что о нем писали когда–то и что пишут теперь и его апологеты и его хулители.

Мы уже сказали, что ответ на все эти вопросы должна дать предлагаемая книга. Но это не будет исчерпывающий, вернее, однозначный ответ. Такого ответа и не может быть, во–первых, потому, что личность Цицерона необычайно сложна, противоречива и, действительно, каким–то чудом вмещает в себя чуть ли не все только что названные и как будто взаимно исключающие качества; во–вторых, потому, что в данном случае однозначные ответы невозможны в принципе. На наш взгляд, это именно тот случай, когда речь должна идти не об оценке, но о представлении, не о дефиниции, но о впечатлении. Потому–то для нас так важен не только — и даже не столько — рассказ о Цицероне, сколько показ Цицерона, причем показ на фоне окружавшей его среды, общества, эпохи.

Эпоха, в которую жил и действовал Цицерон, «его время» могут быть отнесены, говоря словами поэта, к «роковым минутам» истории или, если пользоваться менее поэтическими образами, к так называемым переломным эпохам. Суть и принципиальное значение исторического перелома, определяющего собой время жизни Цицерона, состоят в том, что к этому времени Рим фактически уже превратился в мировую державу. Это — факт бесспорно огромной важности, но, скорее, как бы внешнего ряда. Внутренний же и более глубоко скрытый перелом — кстати, тот, который еще только начинался во времена Цицерона и отнюдь не был завершен, — состоял в другом: в переходе от форм общинной, полисной демократии к тоталитарному и нивелирующему режиму империи. Само собой разумеется, все эти процессы протекали отнюдь не в мирной, идиллической обстановке, но в напряженной, порой даже смертельной борьбе. История жизни Цицерона, пожалуй, лучшая иллюстрация к данному утверждению.

Как нам предстоит убедиться в дальнейшем, признание этого перехода революцией достаточно широко распространено в современной историографии (главным образом, в западной). Насколько данный вывод приемлем, какие здесь необходимы коррективы и чем отличаются наши собственные соображения от существующих взглядов, обо всем этом будет сказано в своем месте. Сейчас нам хотелось бы ответить лишь на один вопрос: насколько применимо понятие «социальной революции» к тем общественным потрясениям и переворотам, которые происходили в античном обществе?

Вопрос этот не случаен. Дело в том, что некоторые историки — мы, конечно, имеем в виду в данном случае историков–марксистов — склонны исключать из понятия «социальная революция» (в особенности если речь идет о древности!) те крупные общественные перевороты, те вторжения в область собственности, которые, несомненно, двигали развитие того или иного общества вперед, но еще не приводили к смене формации и способа производства.

Можно ли с этим согласиться? Не обедним ли мы таким образом мировую историю, не обедним ли и само понятие социальной революции? Конечно, конфликт между новыми производительными силами и отживающими производственными отношениями не может быть преодолен полностью в пределах одной формации. Но разве он и бывает когда–нибудь преодолен в результате единичного взрыва, единичного революционного акта? Разве невозможны частичные решения этого конфликта или — что, собственно говоря, то же самое — разве невозможны социальные революции в пределах одной общественно–экономической формации?

Ключ к решению этого вопроса может быть найден в знаменитом определении Маркса. Он писал: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции».

Сказанное целиком относится к буржуазным революциям, происходившим как в новое, так и в новейшее время, как еще в те годы, когда капиталистические отношения переживали свой расцвет, так и в эпоху империализма. Но ни революция 1830 г. во Франции, ни революции 1848 г. в ряде стран Европы, ни две русские буржуазно–демократические революции начала нашего столетия не привели, как известно, к победе нового способа производства.

Борьба оптиматов и популяров

Политическая борьба в Риме проходила как противостояние между оптиматами и популярами. Оптиматами называли сторонников прежнего, аристократического, характера управления. Они считали, что такой порядок является наилучшим, оптимальным, отсюда и их название. Популярами называли людей, которые считали, что обычные римские граждане должны иметь возможность управлять Римским государством или хотя бы влиять на политику. Популяры носят свое название от слова «популюс» – народ.

Полководцы находились как на стороне оптиматов, так и на стороне популяров. Для них было важно то, какая группа сможет предоставить им верховную власть.

В 88 году до н. э. народный трибун Сульпиций Руф, который находился на стороне популяров, предложил законопроект, который должен был изменить порядок управления государством. Менялся состав Сената: в него должны были войти дополнительно 300 человек, что увеличивало количество сенаторов практически вдвое.

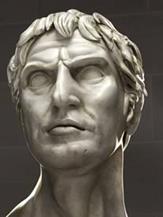

Кроме того, данный проект предусматривал отстранение от руководства армии очень популярного полководца Суллы (рис. 1). Армия под командованием Суллы должна была отправиться на Восток и воевать там с понтийским царем МитридатомVIЕвпатором (рис. 2).

Рис. 1. Римский полководец Луций Корнелий Сулла (Источник)

Рис. 2. Бюст царя Митридата VI Евпатора (Источник)

Римский закон категорически запрещал входить в город с оружием. Но Сулла привел свои войска в город, они вошли в Сенат и заставили сенаторов отменить принятое ими решение. Сулла был торжественно восстановлен в своих правах и триумфально отплыл из города для войны с Митридатом VI Евпатором.

Сенаторы были недовольны тем, что Сулла вмешивается в политические дела. Но справиться с Суллой в 88 году до н. э. оказалось невозможным. Однако как только он отправился в Азию, Сенат вновь принял решение о проведении реформы и лишил Суллу его полномочий. Но сенаторы не учли того, что Сулла может вернуться из военного похода.

Война в Азии оказалась не очень длинной, но принесла Сулле серьезные политические плоды. В ходе этой войны армия понтийского царя была разбита и был взят важный город Греции – Афины (рис. 3).

Рис. 3. Античные Афины (Источник)

В 85 году до н. э. Сулла подписал Дарданский мир. Согласно договору Митридат VI Евпатор отказывался от агрессивных намерений, освобождал захваченные в Греции и Малой Азии римские провинции, выплачивал контрибуцию в три тысячи талантов и передавал часть флота Сулле.

В 82 году до н. э. Сулла высадился со своим войском на юге Италии. Он с боями продвигался к Риму.

Противоборство шло между сторонниками управления, где решающую роль должны были играть полководцы и противниками такого режима. Сулле удалось прийти к власти в Риме, и он провозгласил себя диктатором. Впервые римский диктатор не избирался, а назначался. Сулла сам назначил себя на это пост и не на полгода, а на неограниченный срок. Он потребовал от римского общества и от Сената, чтобы ему были предоставлены чрезвычайные полномочия для борьбы с той социальной опасностью, которая существовала в городе (в Риме в это время шла полноценная Гражданская война).

Сулла приказал развесить по всему городу списки своих политических врагов. Эти списки получили название проскрипции. Люди, занесенные в эти списки, подлежали смертной казни, а их имущество должно было быть конфисковано в пользу Суллы.

В результате Сулла стал самым богатым человеком в Риме. Также Сулла стал собственником огромного надела земель. Эти земли он не оставил себе, а распределил между своими солдатами. Все местности вокруг столицы оказались населенными солдатами-ветеранами, подчиненными Суллы.

С этого момента и до самого конца Римской истории ни один серьезный вопрос в Риме не решался без участия ветеранов. С этого момента полководцы стали самыми влиятельными римскими политиками. Теперь должности чиновников неразрывным образом были связаны с римской армией. Если назревала какая-то проблема или кризис, то ветераны приходили в Рим и заставляли чиновников принимать те решения, сторонниками которых они являлись.

Сулла оставался диктатором сравнительно недолго. Его полномочия формально были неограниченны, но уже в 79 году до н. э. он сложил их с себя. В следующем году он умер, и диктатура Суллы, таким образом, закончилась.

80–70 гг. до н. э. – эпоха, когда Рим ведет многочисленные войны. Римская армия уже не была ограничена в своей численности. Начинаются изменения в социально-экономической жизни общества. Крупномасштабные войны приносили Риму все большее количество рабов. Чем рабов было больше, тем цены на них становились меньше. Чем ниже были цены на рынках, тем с рабами хуже обращались. Это привело к тому, что Рим начали потрясать восстания рабов.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.