что такое голоценовая эпоха

Голоценовая эпоха

| система | отдел | ярус | Возраст, | |

|---|---|---|---|---|

| Антропоген | Голоцен | 0,0117—0 | ||

| Плейстоцен | поздний | 0,126—0,0117 | ||

| средний | 0,781—0,126 | |||

| Калабрийский | 1,80—0,781 | |||

| Гелазский | 2,58—1,80 | |||

| Неоген | Плиоцен | Пьяченцский | больше | |

| Деление дано в соответствии с IUGS по состоянию на декабрь 2016 года. | ||||

Палеонтологи не выделяют отдельных этапов развития фауны в плейстоцене или голоцене.

Содержание

Периодизация

Периодизация голоцена на основе схемы Блитта—Сернандера:

| Геологический раздел | Климатическая стадия | Пыльц. зона | Датировка |

|---|---|---|---|

| Голоцен | Субатлантик | X | с 450 гг. до н. э. |

| IX | |||

| Суббореал | VIII | 3710—450 гг. до н. э. | |

| Атлантик | VII | 7270—3710 гг. до н. э. | |

| VI | |||

| Бореал | V | 8690—7270 гг. до н. э. | |

| Пребореал | IV | 9610—8690 гг. до н. э. | |

| Плейстоцен | |||

| Поздний дриас | III | 10730—9700 ± 99 гг. до н. э. | |

| См. также: Циклы Бонда | Римский климатический оптимум | |||

Жизнь в голоцене

Основная статья: История жизни на Земле#Голоцен

Бронзовое ожерелье времён голоцена, музей в городе Тулуза, Франция [5]

Голоценовые характеристики, подразделения, флора, фауна и климат

голоцен Это последняя эпоха тех, которые составляют кайнозойскую эру и в которой в настоящее время находится планета. Оно началось примерно в 10 000 году до нашей эры и продолжается до настоящего времени..

Этот период охватывает большую часть развития человечества, даже если Homo Sapiens имел кочевые обычаи и еще не обнаружил полезности металлов в производстве посуды.

В этот период, когда планета изменилась очень мало, если биоразнообразие сильно пострадало, так как в результате действий человека многие виды растений и животных вымерли. Человек стал доминирующим видом на планете, стоимость которого нанесла большой ущерб.

Общие характеристики

продолжительность

Голоценовый период простирается от 10 000 г. до н.э. до наших дней..

Развитие человека

Этот период охватывает все развитие человечества. Он включает в себя все основные этапы, такие как создание первых социальных групп и цивилизаций, написание, исследовательские поездки и большие культурные и интеллектуальные достижения, среди других..

Массовое вымирание видов

В голоцене наблюдается непрерывный и постоянный процесс вымирания видов животных и растений, вызванный действием человека. Специалисты занесли это в каталог как наиболее серьезный процесс вымирания, поскольку причина не в факторах окружающей среды, а в одном из видов, населяющих планету..

Межледниковое время

Специалисты рассматривают голоцен как межледниковый период, поскольку он начался в конце периода интенсивного похолодания, и ожидается, что в не столь отдаленном будущем произойдет еще одно оледенение, согласно прогнозам.

геология

Это время не имело большого значения с геологической точки зрения, так как не было никаких серьезных орогенных движений или серьезных изменений в конфигурации континентов..

В эпоху голоцена различные фрагменты, которые когда-то принадлежали Пангеи, продолжали двигаться, но они делали это медленнее, чем в древние времена.

Если говорить в цифрах, то расстояние, пройденное разными континентами с начала этого периода до настоящего времени, составило 1 километр. Довольно мало, на самом деле.

Однако важно отметить, что континентальные массы никогда не перестанут двигаться, и ожидается, что через несколько миллионов лет они снова столкнутся.

Изменения уровня моря

В начале этого времени многие земли, которые в настоящее время погружены под воду, образовывали мосты между некоторыми регионами..

Другим очень показательным примером являются Новая Гвинея и Австралия, которые были соединены сухопутным мостом, который сейчас затоплен под водами Тихого океана в месте, известном как пролив Торрес..

С начала голоцена значительно изменился уровень моря. За это время произошло значительное повышение его уровня, основной причиной которого является таяние полярной ледяной шапки и некоторых ледников..

В этом смысле таяние не было постепенным процессом, но были периоды, в которые таяние достигало определенных пиков, в результате чего уровень моря резко повышался.

Принимая это во внимание, делается вывод, что уровень моря увеличился в общей сложности на 35 метров с начала этого времени. В течение 3500 лет этот темп замедлялся. Однако за последние 25 лет он снова увеличился примерно до 3 мм в год..

Это недавнее увеличение связано с тем, что известно как парниковый эффект, который вызван тем, что под действием некоторых газов температура планеты увеличивается.

погода

Температуры в голоцене намного ниже, чем в прежние времена. Многие специалисты в этой области согласны с тем, что это межледниковый период, поскольку он начался в конце значительного похолодания. Они не исключают, что через миллион лет начнется новое оледенение..

За это время произошло климатическое событие, известное как «климатический оптимум голоцена».

Оптимальный климат голоцена

Это период, когда температура планеты была довольно теплой. Среднее повышение температуры составляло примерно от 4 до 9 ° C. По словам специалистов, этот период начался в 6000 г. до н.э. и это было продлено до 2500 г. до н.э..

Кроме того, в некоторых регионах, которые с тех пор были пустынными, началось увеличение количества осадков. Очень показательным примером этого является западная часть африканского континента.

Последующее охлаждение

После того, как климатический оптимум голоцена был достигнут, температура окружающей среды начала постепенно падать, хотя были периоды, в которые, как казалось, происходило восстановление температур, как это происходило в средние века..

Маленький Ледниковый период

Это был период, который простирался с 14 века до 19 века. Он состоял в том, что температура окружающей среды значительно упала, затрагивая в основном северное полушарие планеты.

Его причины еще не полностью выяснены, однако, те, которые набрали наибольшую силу, две:

Во-первых, речь идет о снижении солнечной активности, а также об увеличении вулканической активности на экваториальном уровне. Этот последний принес как следствие выбросы газов, которые вызвали потемнение атмосферы пеплом, делая невозможным прохождение солнечных лучей..

Наконец, в конце 19-го века этот небольшой ледниковый период начал стихать. Многие считают, что это связано с промышленной революцией, благодаря которой было создано большое количество отраслей, которые начали выбрасывать газы в атмосферу. Эти газы могут вмешиваться в постепенное повышение температуры, которое сохраняется до сегодняшнего дня..

флора

Развитие жизни в эпоху голоцена не претерпело многих изменений с точки зрения эволюции. Одним из аспектов, привлекших внимание специалистов, является заметная тенденция исчезновения видов животных и растений..

Многие согласны с тем, что этот вид продолжающегося вымирания связывают с появлением человека. Говорят о продолжающемся исчезновении, потому что оно осталось до настоящего времени, в котором существует большое количество исчезающих видов.

Эпоха голоцена простирается до настоящего времени, так что растения, которые существовали в это время, хорошо известны.

Также на участках возле полюсов меняется растительность. Листовые и влажные растения джунглей оставляют позади, чтобы уступить место другим типам деревьев. как сосновые леса, адаптированные к низким температурам. На полюсах ближе всего к растениям находятся маленькие лишайники.

Кроме того, есть заводы, которые специализируются на стойкости к высоким температурам и малой доступности воды, которые расположены в пустынных регионах, таких как Сахара в Африке, Атакама в Чили или Эль-Гоби в Монголии.

Важно подчеркнуть, что из-за антропогенной деятельности леса и джунгли пострадали, главным образом, в результате индустриализации и расширения сообществ, в результате чего земля была вычтена из зеленых зон, что так важно для поддержания жизни в планета.

живая природа

Животные также не сильно изменились во время голоцена. Те, кому удалось сохранить себя в течение долгого времени, не претерпели никаких изменений или эволюции..

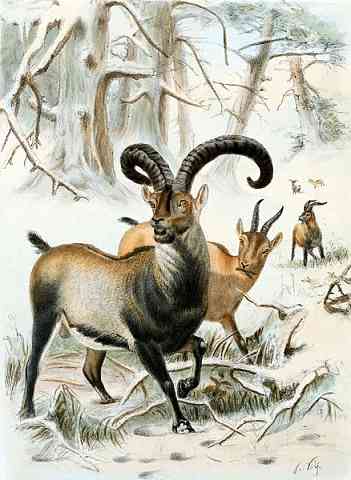

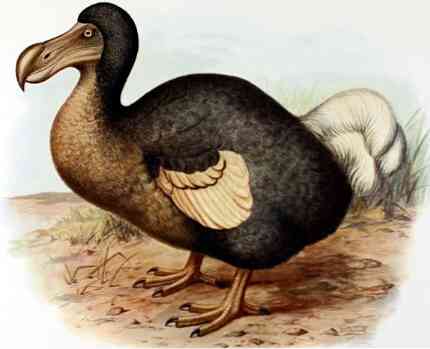

Среди животных, которые существовали в начале голоцена и, к сожалению, вымерли, можно упомянуть:

мамонты

Они были очень похожи на нынешних слонов, принадлежащих к одной семье: Elephantidae.

Для них характерно наличие большого ствола, по бокам которого торчали огромные клыки. Его тело было покрыто волосками, что позволило им пережить низкие температуры.

Их размер был переменным, так как были собраны окаменелости, которые намного больше, чем нынешние слоны, но также были найдены записи других видов, называемых карликами..

дронт

Это была эндемичная птица острова Маврикий. Он был небольшого размера, весил примерно 12 кг и один метр в высоту. У них не было возможности летать, а его тело было несколько пухлым.

Специалисты часто говорят о додо как о символическом примере вымирания вида человеческими действиями. Эта птица тихо жила в своей среде обитания до того момента, когда человек прибыл на остров в какой-то момент шестнадцатого века. Он был потушен через сто лет после прибытия человека в его среду обитания..

моа

Это была птица, которая населяла Новую Зеландию до пятнадцатого века, времени, когда она вымерла. По внешнему виду он был очень похож на страуса. У него был большой размер; может измерять до трех с половиной метров и достичь приблизительного веса 275 кг.

Вымирание этих птиц было связано с вторжением охотников маори в их среду обитания.

Животные в опасности вымирания сегодня

Международный союз охраны природы отвечает за внесение в список животных, которым грозит исчезновение, а также за мониторинг состояния видов, которые уже включены в этот список..

Среди видов, которые находятся под угрозой исчезновения, можно упомянуть:

В голоцене вымерло так много видов, что этот процесс постепенного вымирания даже рассматривался как шестое великое вымирание. Наиболее тревожным является то, что большое количество видов вымерло за относительно короткий период времени..

подразделения

Эра голоцена не разделена с учетом зарегистрированных и найденных окаменелостей, как это было в предыдущие эпохи. Разделение этой эпохи основано на эволюции и развитии человечества. Однако есть несколько предложений от специалистов. Среди наиболее приемлемых является следующее:

-Каменный век

Хотя когда начался голоцен, каменный век уже существовал, это считается одним из разделов этого периода. Кульминацией стало то, что человек начал использовать металлические инструменты и посуду. Кроме того, каменный век в голоцене состоит из двух периодов:

мезолит

Он считается переходным периодом между палеолитом и неолитом. Он продлен с 10000 до н.э. Во время мезолита человек изменил свои кочевые обычаи, и начали появляться первые оседлые народы.

неолит

Это началось в 6000 г. до н.э. и закончилось около 3000 г. н.э. В этот период человек начал практиковать определенные виды деятельности, такие как сельское хозяйство и животноводство, что помогло подтвердить их сидячие привычки.

-Возраст металлов

Это позже, чем каменный век. Его начало ознаменовалось истоками металлургии. Здесь человек обнаружил, что, подвергая металлы нагреванию, они плавятся и могут формовать их для изготовления инструментов и посуды..

Кроме того, различные аспекты человеческой жизни, такие как сельское хозяйство и строительство, пережили большую эволюцию. В этот век также появились торговля и навигация. Эпоха металлов состоит из трех четко определенных периодов, в зависимости от преобладающего металла, на котором работал человек: медь, бронза и железо..

Медный век

Бронзовый век

Это началось примерно в 2800 году до н.э. Открыв сплав между оловом и медью, человек начал использовать этот сплав для разработки инструментов и посуды. Кроме того, впервые общества начинают делиться по иерархиям.

Железный век

Эти предшествующие века соответствуют историческому периоду, известному как Предыстория. После того, как письмо было изобретено, начали развиваться следующие века человеческой истории:

Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. Голоцен: фейерверк культур и их парадоксы

Об авторе

Евгений Николаевич Черных — доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией естественно-научных методов Института археологии РАН. Область научных интересов — история технологий и структура древних культур и общностей Евразии.

В ряду первостепенных событий эпохи раннего голоцена, по всей вероятности, следует особо выделить обособление материков. По сути, именно с момента изоляции гигантских платформ суши друг от друга резонно вести отсчет тысячелетий финальной эпохи человеческой истории.

Изоляция материков и их культур

Материковые анклавы: Австралия (Ав), Америка (Ам), Восточная и Южная Африка (Аф), Евразия (Ев)

И если в случае с путями на восток и на юг ситуация с обособлением Америки и Австралии объясняется значительным повышением уровня океанских вод, то понять и объяснить изоляцию Южной Африки, отделенной от севера Сахарой, много сложнее. На юге материка даже во времена изоляции неплохо сохранялись разнообразные следы той «колыбели человечества», из которой на север последовали четыре волны первопроходцев — от архантропов до людей современного антропологического облика. Как же можно осмыслить неожиданную обособленность очевидных пенатов Homo? Вопрос этот кажется в чем-то даже коварным, и решение его может обратиться особой проблемой.

Голоцен и постпалеолитические культуры

Ледниковый плейстоцен и его палеолитические культуры служили колыбелью или истоками для постпалеолитических социумов голоцена. Однако стремительное развитие голоценовых биосоциальных формирований показало, что новые социумы кардинально отличались от исходных. Культурам финального периода истории Земли был отведен, по существу, крайне ничтожный отрезок времени на генеральной хронологической шкале истории Homo — всего менее половины процента. Однако именно на этом отрезке протекали, пожалуй, наиболее яркие процессы и случались самые удивительные парадоксы. В их перечне особенно поражала исследователей выразительная серия вроде бы нежданных, но весьма значимых и впечатляющих инноваций. Они представляли собой истинный фейерверк технологических и социальных «прорывов» — например, переход к экономике производящего типа, бурное начало горно-металлургического производства, металлургии — сначала меди и бронзы, а затем железа. Помимо этого, «взрывы» зачастую следовали едва ли не вплотную один за другим. Внешне неторопливое — в 2,5 млн лет — технологическое развитие предшествующих палеолитических формирований служило отличным фоном для впечатляющего контраста с картинами культур голоцена.

Начнем обсуждение данной проблемы с утверждения, что едва ли не все впечатляющие социотехнологические «взрывы» протекали по существу лишь на Евразийском континенте. На фоне Восточной и Южной Африки — колыбели всех евразийских палеолитических культур — палеоклимат Евразии отличался чертами много худшими, к благодатным переменам не располагавшими. Судя по всему, ритмичное чередование гляциалов и интергляциалов в Северном полушарии отражалось и на африканском климате, но реальные воздействия, конечно же, были несопоставимы с теми, что терзали культуры Евразии, в особенности ее западных областей.

Но ведь именно на необозримых евразийских пространствах прежде всего и отрабатывалась шаг за шагом сложная, зачастую неповторимая в важнейших деталях стратегия жизнеобеспечения палеолитических культур. И создавалась эта стратегия именно в ходе постоянных сломов ледникового климата — т.е. в условиях, весьма трудных и малопредсказуемых для существования культур. Кажется, что сколько-нибудь сходных климатических кризисов совершенно не ведали культуры Африки. Поэтому резонным может выглядеть вопрос: не в таких ли взлетах и падениях евразийского палеоклимата и не в той ли постоянно возникающей у населения необходимости приспособления к нелегким условиям жизнеобеспечения и коренился впечатляющий результат выразительных скачков и яркой динамики разносторонних инноваций? И происходило все это уже в среде именно евразийских постпалеолитических культур.

И вот еще один вопрос. «Штурм» и освоение неведомых пространств обыкновенно приходится на долю наиболее продвинутых групп обитателей, которые ныне зачастую определяют термином «креативные». Действительно, отважные группы «креативных» мигрантов четырех Великих переселений с Востока и Юга Африки в приледниковую Евразию континент этот преобразили. Но переселенцы передовой Евразии в Америку и тем паче в Австралию ничего — по возможности — ожидаемого не достигли. Параллельно по какой-то причине также сникли в своем развитии исходные и древнейшие африканские культуры. Вполне возможно, что эта загадка — одна из самых любопытных в истории различных народов нашей планеты, причем совсем необязательно древнейших. Позднее постараемся хотя бы вскользь коснуться и этой темы.

«Калейдоскоп» и дробность евразийских культур

Глобальной изоляции материков в голоцене соответствовал параллельный и резкий рост дробности / атомарности культур, что находило яркое отражение на безбрежных пространствах Евразии. Для демонстрации этого феномена прибегнем к материалам, кажущимся наиболее выразительными при дешифровке кардинальных этапов мировой истории. Речь идет о тех континентальных экологических сдвигах, которые последовали за уходом в прошлое ледникового периода. Наступление голоцена привело к тому, что шаг за шагом генеральная геоэкологическая картина Евразии стала приобретать черты уже вполне современной.

Базой евразийских разделов была не только геоэкология. Членение континента на гигантские блоки Запада и Востока отражал и антропологический фактор. Так, на западной половине Евразии доминировали разнообразные европеоидные / кавказоидные группы Homo. Восток материка оккупировали культуры с населением монголоидного облика. Линия раздела между этими блоками достаточно жестко разрезала по вертикали все ориентированные на экологию ареалы широтного распространения. Членение это в своей принципиальной основе сохранилось и по сей день, хотя линия раздела уже не может выглядеть столь определенно жесткой, как в раннем голоцене.

Модели жизнеобеспечения: присваивающая экономика и «принцип домино»

В ряду технологических взлетов с самого начала обратим внимание на модели обеспечения людей необходимой для их жизни пищей. Ведь именно с этого начинаются и поддерживаются все формы физиологического существования живых организмов, притом не только человека. Обычно различают две основные модели жизнеобеспечения или же экономики: присваивающая и производящая. При таком относительно беглом подходе различить их несложно. В первом случае в пищу идет все — растительное или животное, — в производстве чего человек участия не принимает. Второй вариант подразумевает, что главную роль в создании различной продукции может играть или же в реальности играет деятельность людей.

Присваивающая экономика по сути представляет собой присущий всему миру млекопитающих сугубо биологический феномен. Этот мир может функционировать без заметных критических сломов лишь в случае достаточно строго выдержанного баланса на конкретном участке земной поверхности между: а) массой пригодной в пищу растительной продукции; б) числом особей травоядных животных, питающихся этой растительностью; в) числом особей хищных животных, питающихся плотью травоядных.

Если почва малоплодородная — скажем, тундра / лесотундра или пустыня / полупустыня, — то на ней обычно произрастает крайне ограниченный «ассортимент» пригодных в пищу растений. В таком случае последует отчетливо выраженный естественный лимит на численность голов того стада травоядных, которых будет в состоянии прокормить конкретный участок земли в конкретное время. В свою очередь «травоядный» лимит будет диктовать (и притом достаточно жестко) хищникам их численный лимит, который обеспечит их нормальным пропитанием за счет задранных ими травоядных животных.

Модель присваивающей экономики полностью доминировала среди палеолитических культур плейстоценовой эпохи. Да и в голоцене от нее удавалось отречься далеко не всем социумам. Более того, в качестве специфического раритета она доживала до Нового времени, причем даже в периферийных регионах передового в технологическом плане Евразийского анклава.

Модели жизнеобеспечения: производящая экономика

Изначально отметим, пожалуй, некую условность в содержании широко распространенного словосочетания «производящая экономика». В рамках этой модели человек словно вступает в некую специфическую договоренность с природой с целью хотя бы частичного ее «приручения». Полностью оторваться от природного фундамента Homo ни в коем случае не мог. Он был в состоянии лишь приспособиться к условиям среды и получать от природы хотя бы необходимый минимум для своего биологического бытия. Мы же — наблюдатели с высот нынешних отдаленных тысячелетий — отличаем производящий тип экономики от присваивающего на материалах ископаемых культур с помощью ряда не столь уж сложных методов. Однако эта внешняя простота в определениях моделей не должна заслонить те великие усилия, которые тратили древние культуры при смене ведущих типов экономики, причем усилия непростые и протяженные во времени. Необходимо было, как принято говорить ныне, приобрести опыт в культивации тех растительных видов, что люди использовали в предшествующей экономической модели. Опять-таки требовалось, в согласии с современной научной номинацией, провести одомашнивание, или же, проще говоря, приручить те виды животных, что могли служить не только источником пищи, но и в качестве тягловых. Для достижения в подобных деяниях истинно профессионального уровня требовался, конечно, опыт едва ли не десятков поколений. Именно по этой причине переходный период от присваивающей формы экономики к производящей потребовал немалого времени. В разных регионах Евразии эти процессы отличались как своими особенностями, так и хронологической протяженностью. Поэтому в дальнейшем изложении мы будем обращаться к примерам тех формирований, где модель производящей экономики представала уже четко выраженной.

Палеолитическое захоронение брата и сестры юного возраста (12–14 и 9–10 лет соответственно) в слое поселения Сунгирь близ Владимира (нижняя иллюстрация — реконструкция могилы). Одежда была украшена массой мелких бусин, выточенных из мамонтовой кости. Погребенных сопровождали выточенные из костей мамонта копья, самое длинное из которых достигало 2,4 м. Здесь и далее фотографии предоставлены автором

В безбрежной среде евразийских культур можно различать два — внешне как бы полярных — варианта модели производящей экономики. Первый — оседлый и совокупный, т.е. земледельческий плюс скотоводческий. Второй — мобильный, кочевой / полукочевой, скотоводческий. Причастные к первому варианту социумы были распространены преимущественно в южной половине Евразии. Локализация скотоводческих культур второго варианта была связана главным образом со Степным поясом материка.

В земледельческо-скотоводческом варианте модели производящей экономики земледелец должен был обладать определенным умением и навыками. Требовалось освоить участок и засеять его отобранным для этого зерном, после чего постоянно охранять: сначала от птиц, стремящихся склевать зерна, а после появления всходов — уже от диких травоядных, способных в набеге их уничтожить. В конечном итоге нужно было умение определять готовность урожая к жатве и к последующей обработке зерна. Оседлый пастух формировал стадо и его состав, выявлял пригодные для животных ближние выпасы, обихаживал скотину, наблюдая за ее состоянием и здоровьем, охранял стадо от нападений «конкурентов-хищников». Наконец, для приверженцев земледельческо-скотоводческого варианта оказалось весьма существенным обладать также навыками выбора соответствующих мест обитания близ водопоев. На этих местах должны были обязательно сооружаться постоянные жилища, ведь засеянные поля длительных отлучек не прощали, и их хозяева оказывались, по сути, привязанными к одному месту.

Структуры формирований мобильного скотоводческого варианта в рамках модели производящей экономики кажутся менее сложными. В них отсутствует, например, необходимость соблюдения баланса (правда, естественным образом регулируемого) внутри каждого социума между занятиями земледелием и скотоводством. Основное внимание носителей культур этого типа было обращено исключительно на животных. В принципе требования — опять-таки естественного порядка — к кочевым / полукочевым пастухам отвечали тем, о которых говорилось в предыдущем варианте. Однако в данном случае непременная и повышенная мобильность приручаемых животных налагала особые требования к составу стада, равно как и к характеру необходимых пастбищ. Последние своей обширностью и разнообразием растительности, без сомнения, должны были превосходить те, что были характерны для пастушества в оседлых культурах. Кроме того, семейства кочевых скотоводов никогда не сооружали себе постоянных жилищ, обходясь легкими шатрами (вроде юрт).

Эффект от смены экономических моделей

Итак, что же произошло с культурами Homo после перехода от присваивающей к производящей экономике? Назовем, пожалуй, главное: в руках человека оказалось производство животных и растительных продуктов, позволявшее ему обеспечивать прокорм существенно — и даже многократно — большего числа особей, нежели при наличии жестких фильтров «принципа домино» в модели присваивающей экономики. Это вовсе не означало полной свободы от природных пут, за рамки которых культуры Homo никогда полностью выйти не могли и не выходили вплоть до Нового времени. Никуда не исчезали засухи, наводнения, жестокие морозы, эпидемии и эпизоотии. Но результаты революционного прорыва стали достаточно очевидными: человеческим культурам удалось сильно понизить удручавшую их высоту того барьера, что препятствовал им хотя бы частично освободиться от природной зависимости.

Результат проявился достаточно быстро и выразился в стимулированном моделью производящей экономики демографическом взрыве. Теперь превосходство культур Homo — не только технологичное, но и численное — над его извечными хищными соперниками шаг за шагом возрастало и становилось все более и более очевидным. Предшествующая модель экономики по сути требовала от человека затрат львиной доли энергии преимущественно на гон за мясной пищей. И только уже овладевая новыми приемами, культуры Homo приобретали существенно большую свободу в поисках потенциала ранее неведомых путей собственного развития, равно как и понимания окружающего их мира.

Жилой холм Чатал-хюйюк времен докерамического неолита на юге Анатолии (слева) и процесс раскопок его жилых и сакральных помещений

Контрастом жилому холму Чатал-хюйюк, правда уже из весьма отдаленной северной области, может послужить небольшое и типичное для финального палеолита селище Юдиново возрастом около 15 тыс. лет, расположенное в бассейне Десны — Судости. Поселение стало известным благодаря паре округлых жилищ, контуры которых были выложены крупными костями мамонтов — преимущественно обломками черепов. Различия между обоими памятниками не могут не впечатлять. По существу мы вынуждены сопоставлять два абсолютно неравнозначных объекта: с одной стороны, крупный, сложный по структуре и потому едва ли не древнейший «город» планеты; а с другой, пусть весьма оригинальный, но в реальности типичный крохотный поселок древнекаменного века. Подобного рода яркие контрасты насыщали картины ряда евразийских регионов, они отражали результаты воистину революционных сдвигов при смене моделей экономики. Именно поэтому кажется, что пространные комментарии здесь будут излишними.

Следы обложенного обломками черепов мамонта палеолитического жилища на стоянке Юдиново (бассейн Десны)

Древнейший храм Гёбекли-тепе в Восточной Анатолии: вид сверху, а также отдельные украшения, высеченные на громадных каменных стелах

Поселение Телль-Халула в Северной Сирии. Человеческие черепа захоронены с глиняными масками (докерамический неолит)

На фоне древностей Ближнего Востока практически все синхронные памятники северных зон кажутся чрезвычайно скромными и бледными — примерно такими, какими были даже впечатляющие своими контурами жилища Юдинова в сравнении с Чатал-хюйюком.

И еще об одном важном признаке древнейших культур этого ареала. В слоях ряда памятников уже встречен металл — медь и даже свинец. Все изученные образцы этого времени — а их около трехсот — относятся к самородкам, а не к продукции металлургического передела минералов. Из этих кусочков металла люди могли выковывать простенькие украшения — бусины, подвески либо нехитрые по форме мелкие орудия вроде шильев. Так прозвучал первый звонок к началу новой эпохи раннего металла. Однако автор склонен помещать блок таких памятников в период протометалла [1].

Эпоха раннего металла и металлургические провинции Евразии

Неизбывная и все возрастающая от эпохи к эпохе роль металла в истории человечества, а также попытки подразделять историю развития культур Homo в согласии с кардинальными и восходящими от простого к сложному технологическими ступенями — темы неисчислимых сочинений авторов самых разных стран и столетий. В последние десятилетия медный и бронзовый века в археологической науке стали считать базовой основой для эпохи раннего металла. Не только в древности, но и сегодня металлы в жизни человеческих культур составляют костяк, на котором крепится облегающая его плоть и которым плоть эта формируется.

Медные и свинцовые предметы из слоев поселений эпохи протометалла

Особая роль в эпохе раннего металла принадлежала металлургическим провинциям. Это обширная, охватывающая до нескольких миллионов квадратных километров система металлургических и металлообрабатывающих очагов, тесно взаимосвязанных между собой в течение ряда столетий. Обыкновенной задачей кланов каждого металлургического очага была реализация совокупного комплекса горно-металлургического производства: от добычи медной (либо не только медной) руды, последующей выплавки из нее металла вплоть до изготовления металлических (медных, бронзовых) изделий. Как правило, продукция любого очага отличалась от иных — соседних или отдаленных — большим или меньшим своеобразием производимого. Отчетливее всего их специфика отражалась в типологии изделий, хотя нередко своеобразие могло касаться также и технологической сферы. Производство в рамках металлообрабатывающих очагов было возможным лишь за счет получения местного металла. Металлургическая же провинция отражала некую совокупность близких между собой по комплексу признаков металлургических и металлообрабатывающих очагов. Близость очагов внутри каждой из совокупностей определялась, во-первых, типами производимых в них металлических изделий, а во-вторых, ведущими и практикуемыми в этих очагах технологическими приемами.

На всех пространствах Евразии пока что удалось выделить ровно 10 металлургических провинций, формирующих эпоху раннего металла и датируемых в широких пределах — от 5-го вплоть до рубежа 2-го и 1-го тысячелетий до н. э. Замечу также, что как структуры, так и история каждой из провинций способны преподносить исследователям чрезвычайно любопытные и трудноразгадываемые парадоксальные сюрпризы. Распределение металлургических провинций по хронологическим ступеням эпохи раннего металла выглядит весьма неоднозначным: если к 5-му, а также к 4–3-му тысячелетиям до н. э. относятся лишь две самые ранние провинции, то в рамках 2-го тысячелетия до н. э. оказались сразу восемь.

Балкано-Карпатская металлургическая провинция

Балкано-Карпатская металлургическая провинция: А — зона ведущих металлургических очагов; В — зона металлообрабатывающих очагов в земледельческо-скотоводческих культурах; С — зона металлообрабатывающих очагов в кочевых и полукочевых скотоводческих культурах

Металлообрабатывающие очаги располагались много восточнее, в степной и лесостепной безрудной зоне Северного Причерноморья и Поволжья, преимущественно в ареале господства кочевых / полукочевых скотоводческих племен западного фланга Степного пояса. Медь, обнаруженная в могильниках поволжских скотоводов, проделывала от балканских рудных источников путь протяженностью не менее 1,5–1,7 тыс. км по прямой линии, а по реальному и, разумеется, совсем не прямому пути — наверняка 2 тыс. км и даже более. В степных коллекциях медные орудия крайне немногочисленны. Здесь решительно преобладают относительно мелкие медные украшения — бусины, пронизки, подвески, но их суммарное число не может не впечатлять: более 5,5 тысяч! Однако по общему весу и значимости эта мелочь, конечно же, сильно уступала исходным западным собраниям металла с их тяжелыми изделиями. Обмен балкано-карпатского золота находился, видимо, под запретом, отчего до степняков драгоценный желтый металл не доходил. Факт этот мы отметим особо, поскольку провинция, сменившая Балкано-Карпатскую, покажет нам контраст весьма впечатляющий.

Медные массивные втульчатые орудия и шилья из погребений Варненского могильника Балкано-Карпатской провинции

Балкано-Карпатский регион: диаграмма пульсации производства в металлургических очагах Балкано-Карпатской и Циркумпонтийской провинций. Очевиден резкий провал в производственной активности провинций между 4-м и 3-м тысячелетиями до н. э.

Кажется вероятным, что в случае с Балкано-Карпатской металлургической провинцией впервые в мировой истории отчетливо проявил себя принцип международного разделения труда. А ведь именно он вплоть до нынешнего дня остается чрезвычайно важным и по существу во многом определяющим элементом в практике взаимоотношений между самыми разнообразными социумами. Безусловным и парадоксальным сюрпризом стал взрывной характер зарождения Балкано-Карпатской провинции, но к парадоксам относится также и ее финал. Эта мощная и выразительная система внезапно полностью распалась, та же участь постигла и многие ее достижения. В Балкано-Карпатье пришли новые производственные очаги, объединяемые в систему провинции Циркумпонтийской. Однако свершилось это далеко не сразу, а едва ли не через тысячелетие (!), да и перемены здесь протекали порой весьма странно и неожиданно.

Циркумпонтийская металлургическая провинция

Первичной оценкой зарождения Циркумпонтийской металлургической провинции могло, к примеру, стать следующее: наконец-то «сакральная ближневосточная колыбель» возвращает нам свой давний, а по сути, многотысячелетний долг — еще со времен протометалла. Действительно, начало деятельности самых ранних металлургических очагов провинции оказалось связано с горнорудными регионами Восточной Анатолии, с истоками Тигра и Евфрата. Здесь, а также в недалеких горных массивах Южного Кавказа начались разработки медных и полиметаллических рудников и стартовала выплавка меди и отливка орудий из сплавов, которые показались бы современным металлургам весьма необычными — меди с мышьяком. Свое название Циркумпонтийская провинция получила в связи с тем, что ее очагами в определенное время был полностью окружен Понт Эвксинский — так именовали когда-то древние греки Черное море.

Циркумпонтийская металлургическая провинция: А — ареал Прото-Циркумпонтийской провинции; В — ареал Циркумпонтийской провинции; С — граница между зонами металлургических и металлообрабатывающих очагов (Юг и Север провинции)

На Северном Кавказе, где господствовали мобильные скотоводческие племена, никаких сколько-нибудь явных следов металлургии и даже металлообработки в памятниках того времени не известно. И вновь перед нами возникает впечатляющий парадокс: металлы — медь, золото, серебро — добывают на Юге, там же отливают и отковывают из них бесконечные тысячи разнообразных изделий. Однако археологи извлекают до 95% (!) этих предметов главным образом из богатых подкурганных погребений Севера, а не Юга. Северокавказские курганы объединяются в хорошо известную — причем не только исследователям — майкопскую культуру. База данных содержит подробные сведения о 9,5 тыс. металлических изделий Прото-Циркумпонтийской провинции. На самом деле ныне их стало заметно больше, хотя пропорциональное соотношение долей металла Севера и Юга остается неизменным.

Период Прото-Циркумпонтийской металлургической провинции: золотые украшения из погребения в кургане г. Майкопа на Северном Кавказе

Возвратимся теперь к нашим реалиям и постараемся объяснить загадочную ситуацию. Явных признаков меновой торговли здесь не установлено. Вместе с тем известен случай сокрушительного разорения Арслан-тепе (Львиного холма) — одного из весьма заметных и высоких многослойных жилых холмов в Восточной Анатолии. Завершался погром сооружением на вершине этого холма могилы вождя нападавших, а также его свиты. В таком странном для Анатолии устройстве погребального комплекса усматривается своеобразная имитация подкурганных северокавказских (майкопских) погребений знати. Именно с того времени угадываются ранние признаки военного превосходства степных стремительных всадников над оседлыми обитателями селищ, поскольку степняки к тому времени, скорее всего, уже освоили верховую езду. Вполне возможно, что перед нами открылась наиболее ранняя страница предыстории победоносных конных отрядов гуннов, тюрок и монголов, которые тремя-четырьмя тысячелетиями позже пронесутся сокрушительным для чуждых им культур катком по неохватным евразийским просторам.

Отныне под господством очагов Циркумпонтийской металлургической провинции полностью оказались абсолютно все регионы канувшей в вечность Балкано-Карпатской провинции. Другой — вслед за западной — «победной экспансией» циркумпонтийских воздействий оказалось направление северное — в степную и лесостепную зоны от Урала до Восточных Карпат. Именно там и рассредоточились основные металлообрабатывающие очаги, функционировавшие за счет импортного металла как из Закавказья, так и из Балкано-Карпатья.

Если взглянуть на «водораздел» между зонами распространения важнейших очагов Циркумпонтийской провинции — металлургических и металлообрабатывающих, — наше внимание вновь привлечет пропорциональное соотношение долей трех металлов (золота, серебра и меди / бронз) в коллекциях металлургического Юга и металлообрабатывающего Севера. На позднем этапе резко — до 80 тыс., почти девятикратно в сравнении с предшествующим этапом — возросло число зафиксированных в базе данных металлических изделий. Полученную картину мы можем вновь отнести к разряду парадоксальных, ведь пропорции в рамках раннего этапа провинции оказываются диаметрально противоположными в сравнении с Прото-Циркумпонтийской стадией. Теперь уже на Севере сосредоточено не 95% металлических предметов, а лишь менее 14%, причем там фактически исчезают золото и серебро. Однако если в предыдущем случае нас удивлял парадокс, почему металл Юга, прежде всего драгоценный, обнаружен на Севере, то в Циркумпонтийской провинции как будто все нормализовалось: все металлы южного производства в южных памятниках и сосредоточены. Стало быть, все в порядке? Но нет — уже назрел следующий вопрос: чем можно объяснить скачки столь резких, диаметрально противоположных перемен?

Пропорциональное соотношение между количеством изделий из золота, серебра и меди / бронзы (Cu+As) в памятниках Юга и Севера для периодов Прото-Циркумпонтийской и Циркумпонтийской провинций

Пожалуй, ясно лишь то, что не сами степняки вдруг отказались от драгоценных металлов. Им в этом, конечно же, отказали, и мы наблюдаем своеобразный возврат к практике давно минувшей Балкано-Карпатской провинции, когда балканское золото степнякам не доставалось. Похоже, что общины Юга Циркумпонтийской провинции стали более консолидированными и устойчивыми к нападениям северян. Вероятно, у них появилась и конница. Об этом нам говорят изображения взнузданных животных лошадиной породы на костяных пластинах из южных храмов. Однако, судя по всему, важнейшей причиной, обусловившей консолидацию южан и рост их военной мощи, была свершившаяся в 3-м тысячелетии до н. э. идеологическая революция, ведь во время собственно Циркумпонтийской провинции (ее поздней фазы) все сколько-нибудь значимые изделия — прежде всего, золотые и серебряные — археологи извлекают уже из храмово-погребальных комплексов. Но в предшествующий период картина была абсолютно противоположной: все полученное с Юга золото и серебро загружалось в подкурганные княжеские погребения скотоводов, но на Севере.

И что же? Выходит опять нечто странное: победу одержала исходная в обширном циркумпонтийском ареале идеология степных скотоводов, согласно которой вечная жизнь начинается с земной кончины? А ведь именно такой путь требовал обеспечивать персону — прежде всего, знатную — самым ценным и вечным из имеющегося. Во всяком случае, эти вопросы — а это, конечно же, вопросы весьма непростые — кажутся особо привлекательными и требуют специального внимания.

Циркумпонтийская провинция в двух этапах ее развития была, безусловно, центральной и наиболее выразительной системой в Евразии 4–3-го тысячелетий до н. э. Однако в конце 3-го тысячелетия распад сокрушил и ее, и генеральное полотно карты всех основных евразийских культур изменилось до чрезвычайности. Конец провинции обозначил переход евразийских культур в финальную фазу эпохи раннего металла — в поздний бронзовый век. Сама трансформация растянулась на три-четыре столетия — от конца 3-го до начала 2-го тысячелетия до н. э. Именно в этот отрезок времени Евразию сотрясал воистину фантастический по пространственному охвату «взрыв», отражавший по сути синхронное формирование новой цепи металлургических провинций.

Феномен восьми металлургических провинций

Соотношение территориальных охватов металлургических провинций Евразии в эпоху раннего металла

Протяженная цепь крайне неравнозначных и несходных по важнейшим признакам металлургических провинций покрыла своими производственными очагами гигантские (до 24 млн км 2 ) пространства от Атлантики до Тихого океана. Эффект «взрыва» выглядит гораздо внушительнее при сопоставлении его с ареалом Циркумпонтийской провинции: случился более чем четырехкратный рост.

За рамками металлургических провинций остались весьма обширные пространства лесного севера Евразии вкупе с малозаселенными зонами лесотундры и тундры. Последнее, впрочем, не должно удивлять — эти области почти всегда представляли собой явно выраженную периферию. Гораздо больше вопросов вызывает кажущаяся изолированной от окружающих провинций позиция п-ова Индостан. Правда, вполне возможно, что металл этого во многом загадочного для нас региона изучен пока что недостаточно детально.

Распространение металлургических провинций в Евразии

Итак, все финальные провинции эпохи раннего металла как на Западе, так и на Востоке Евразии активно функционировали в течение всего 2-го и даже ранних столетий 1-го тысячелетия до н. э., когда подошло время перехода к новому переломному этапу в истории евразийских культур — к веку железа.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 16-06-00037).

Литература

1. Черных Е. Н. Степной пояс Евразии: феномен кочевых культур. М., 2009.

2. Черных Е. Н. Культуры номадов в мегаструктуре Евразийского мира. М., 2013.

3. Chernykh E. N. Nomadic Cultures in the Mega Structure of the Eurasian World. Brighton, 2017.

4. Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956.

2 Подробнее см.: Черных Е. Н. Археология и история: хронолого-методологический диссонанс родственных наук // Природа. 2017. № 3. С. 57–64; № 4. С. 48–57. Вся иная затронутая в данной статье проблематика подробно рассматривалась в некоторых книгах автора [1–3].

4 Такие памятники, как Чатал-хюйюк, соблазнительно сопоставлять со многими ранними древнерусскими городами 9–10-го столетий, ведь норманны называли Русь Гардарикой, т.е. «страной городов». Многие древнерусские города в те начальные века российской истории уступали анатолийскому холму даже по площади, а уж по насыщенности культурных слоев — тем более [4]. Так почему бы Чатал-хюйюку также не числиться городом?

5 Памятникам данного региона была посвящена достаточно подробная, с большим числом иллюстраций статья автора «Структура Евразийского мира на фоне геоэкологии после открытия металлов. Север — Юг» (Природа. 2011. № 7. С. 3–13.).

6 Подробнее см.: Черных Е. Н. Археология и история: хронолого-методологический диссонанс родственных наук // Природа. 2017. № 4. С. 48–57.

7 Подробнее см.: Черных Е. Н. Структура Евразийского мира на фоне геоэкологии после открытия металлов. Север — Юг // Природа. 2011. № 7. С. 3–13.

8 Подробнее см.: Черных Е. Н. Кочевой мир Евразии: номады Запада на заре эпохи металлов // Природа. 2015. № 1. С. 28–41.

9 ‘Манера говорить’ (фр.).

10 С более детальной информацией о материалах этого периода можно познакомиться в статье: Черных Е. Н. Кочевой мир Евразии: номады Запада в конце бронзового века // Природа. 2015. № 2. С. 43–55.

12 См. также: Черных Е. Н. Кочевой мир Евразии: номады Запада в конце бронзового века // Природа. 2015. № 2. С. 43–55.