Что в 1918 году изобрел бонч бруевич

Михаил Бонч-Бруевич: от радиотелефона до «широковещания»

21 февраля 1888 года родился Михаил Александрович Бонч-Бруевич – известный радиотехник, основатель отечественной радиоламповой промышленности. Трудно назвать область радиотехники, в которой не используются разработки Бонч-Бруевича. Его исследования способствовали развитию радиовещания, радиолокации, телевидения…

Первые опыты

Михаил родился в Орле, в семье помещика Александра Ивановича Бонч-Бруевича. Но вскоре родовое имение в Кромском уезде Орловской губернии было продано из-за тяжелого финансового положения, и семья переехала в Киев. Здесь Бонч-Бруевичи купили просторный старый дом с садом. Именно в этом садике восьмилетний Миша устроил на радость младшим братьям целую лабораторию, где проводились «настоящие» химические и физические опыты. В газетах и журналах не раз рассказывали об опытах с таинственными электрическими лучами и волнами, телеграфе без проволоки. Мишу с детства интересовали научные новшества, и какие-то опыты он пытался повторить сам. Тогда, наверное, мало кто мог представить, что в будущем это станет делом всей его жизни.

В 1912 году, в звании поручика, он поступил в Офицерскую электротехническую школу в Петербурге. Уже через год увидела свет его первая исследовательская статья об искровом разряде. Бонч-Бруевича принимают в члены Русского технического общества, что было большой честью для молодого специалиста.

«Бабушка русской радиолампы»

В августе 1914 года Германия объявила войну России. В российской армии числилось всего около сотни полевых радиостанций и только две мощные радиопередающие станции – в Царском Селе и в Москве на Ходынском поле. Роль приемного радиоцентра на Ходынке, обеспечивая связь с Лондоном и Парижем, выполняла только что построенная Тверская радиостанция. Помощником ее начальника назначают молодого Бонч-Бруевича.

Тверская радиостанция была оборудована детекторным радиоприемником, усилителей не существовало. Сигнал принимался большой антенной длиной 300 метров и высотой 110 метров, преобразовывался в постоянный ток детектором и принимался на слух в виде азбуки Морзе. В то же время на некоторых радиостанциях за рубежом постепенно появлялись первые электронные лампы. В России в те годы отечественных ламп не выпускали, поэтому Бонч-Бруевич решает начать их производство собственными силами. Для этого Михаил организовал лабораторию прямо у себя на квартире. К концу 1915 года, в результате напряженной работы, в ходе которой Михаил Александрович отравился ртутью и месяц пролежал в постели, были созданы электронные лампы, названные «катодными реле». За проявленный героизм 25 декабря 1915 года штабс-капитан Бонч-Бруевич был награжден орденом Святой Анны третьей степени.

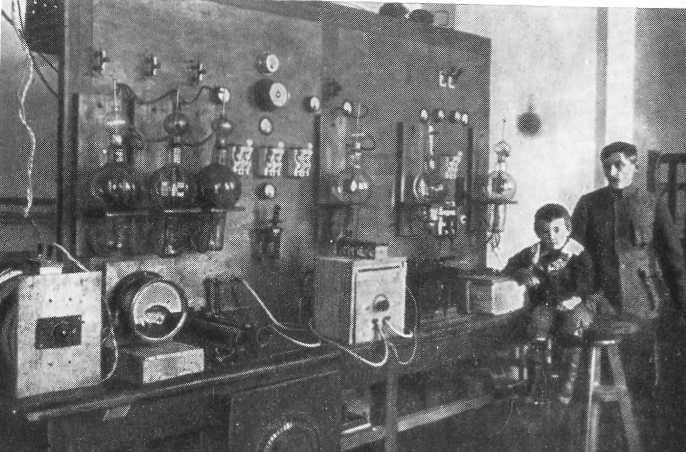

М.А. Бонч-Бруевич с сыном у передатчика НРЛ. 1921 г.

В начале 1916 года Михаил Александрович отправляется во Францию, чтобы посмотреть на производство новейших электронных ламп с высоким вакуумом. Он уверен, что в России можно организовать выпуск таких же ламп, и даже лучше. Возвратившись в Тверь, Бонч-Бруевич оборудует настоящую ламповую мастерскую. Здесь в скором времени была создана первая отечественная полностью электронная лампа, которую впоследствии прозвали «бабушкой». Так в России зародилось радиоламповое производство.

Радиотелефон: «газета без бумаги и расстояний»

После революции 1917 года Бонч-Бруевич принимает решение остаться в стране: здесь и его дом, его семья – жена Александра Алексеевна, первенец Алеша (впоследствии Алексей Михайлович Бонч-Бруевич продолжит дело отца, станет выдающимся ученым-физиком).

Советская власть нуждалась в новых радиотехнологиях: штат тверской лаборатории увеличили. Через год решено было создать первый советский радиотехнический научно-исследовательский институт. В августе 1918 года все сотрудники тверской радиостанции с их семьями, а также с оборудованием были перевезены в Нижний Новгород. Здесь создается Нижегородская лаборатория (НРЛ), призванная разрабатывать необходимые стране аппараты. Одним из первых таких приборов становится радиотелефон.

Идею Бонч-Бруевича многие специалисты воспринимали как фантастику. Для создания радиотелефона были нужны мощные лампы. Иностранные радиотехники уже пробовали включать параллельно большое количество приемных ламп, но это не сработало. Михаил Александрович понимал: необходимо создать радиолампы достаточно большой мощности. Задача по тем временам практически неосуществимая. Ведь при увеличении мощности в лампе возрастает тепловое рассеяние, и при определенной величине мощности лампа просто разрушится. Но Бонч-Бруевичу удалось найти оригинальное решение – идея лампы с водяным охлаждением. Существует легенда, что Михаил Александрович пришел к этому за чашкой чая, точнее, за самоваром ‒ устройство самовара было таким, как требовалось в лампе.

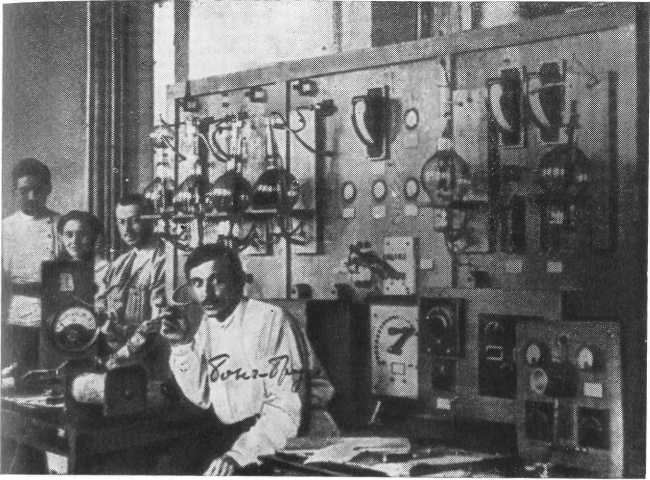

М.А. Бонч-Бруевич у радиотелефонного передатчика

Рассказывают, что, когда в феврале 1919 года московский телеграфист вместо привычной морзянки услышал первые голосовые сообщения из Нижнего Новгорода, он с испугу сбежал с рабочего места. Ровно через год, в январе 1920 года, состоялась первая полноценная радиотелефонная передача из нижегородской лаборатории в Москву на расстоянии 370 км. Теперь на Ходынке четко прозвучали несколько раз повторенные в микрофон Бонч-Бруевичем слова: «Говорит Нижегородская радиолаборатория».

«До того времени радиосвязь была только на уровне морзянки, никакой голосовой радиосвязи не было. Это действительно было потрясение, когда человек, который слушал в наушниках морзянку, вдруг неожиданно услышал человеческую речь!» – рассказывал позже сын ученого – Алексей Михайлович Бонч-Бруевич.

Об успешной радиопередаче доложили Ленину, и 5 февраля 1920 года в Нижний Новгород поступило его распоряжение: «Ввиду особой важности задач, поставленных радиолаборатории, и достигнутых ею важных успехов, оказывайте самое действенное содействие и поддержку к облегчению условий работы и устранению препятствий». А сам Бонч-Бруевич получил такое письмо от Владимира Ильича: «…Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодарность по поводу большой работы радиоизобретений, которую Вы делаете. Газета без бумаги и без расстояний, которую Вы создаете, будет великим делом. Всяческое и всемерное содействие обещаю оказывать этой и подобным работам. С лучшими пожеланиями В. Ульянов (Ленин)».

От радиотелефона к «широковещанию»

В марте 1920 года начинается сооружение в Москве Центральной радиотелефонной станции, строительство поручается Бонч-Бруевичу. Уже 17 сентября 1922 года с радиостанции, сделанной нижегородцами, был передан первый в истории российской радиоотрасли концерт. Во дворе только что построенной радиостанции установили пианино, на крышку которого Михаил Александрович положил обычную трубку от телефона – микрофон радиостанции. «Во дворе воцаряется тишина, раздается его ровный глуховатый голос: «Алло! Слушайте. Говорит Центральная радиотелефонная станция. Начинаем концерт»… Знаменитая певица, солистка Большого театра Надежда Андреевна Обухова тоже волнуется: ей впервые приходится выступать перед невидимым зрителем. В эфир уходят первые слова романса Полины из «Пиковой дамы». Обухову сменяют другие певцы и музыканты. Звучат мелодии Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина. Бонч успокаивается. Передача, кажется, удалась, все идет успешно!» (из книги Л.Б. Иванова «Советские инженеры»).

Вторая радиостанция Коминтерна («Новый Коминтерн») на Шуховской башне

Вскоре начались регулярные радиотелефонные передачи из Москвы. Новую станцию назвали «Центральная радиотелефонная станция имени Коминтерна», в народе – просто «Коминтерн». А в 1928 году в Москве начинает работать построенный нижегородцами сорокакиловаттный «Новый Коминтерн» на Шаболовке, радиопередатчик которого занял первое место в Европе по своей мощности.

Первые детекторные приемники стали появляться и у населения, возникает и «радиолюбительство». В обиходе появилось еще одно новое слово – «радиослушатель», а понятие «радиотелефон» постепенно уступает место другому – «широковещание». Еще лет через десять это слово превратится в знакомое нам «радиовещание».

На короткой волне

В начале 1920-х появились первые сообщения о том, что радиолюбители из Америки благодаря применению коротких волн добились радиосвязи на тысячи километров. Используя передатчики мощностью всего несколько ватт, удалось провести двустороннюю связь между Америкой и Францией, Австралией, а затем передачами обменялись Англия и Новая Зеландия.

Бонч-Бруевич ищет разгадку дальних связей на коротких волнах в их особом распространении в пространстве – отражении от верхних слоев атмосферы. Исследованием использования коротких радиоволн для радиосвязи Бонч-Бруевич занялся вместе с сотрудником Нижегородской лаборатории В.В. Татариновым. Вскоре к этой работе присоединился А.А. Пистолькорс – будущий глава советской антенной школы. В 1925 году проходит ряд экспериментов по радиосвязи на коротких волнах, в результате были разработаны передатчики мощностью всего 300 Вт, которые покрывали расстояние от Москвы до Владивостока.

Одним из главных препятствий на пути использования коротких волн была возможность генерирования мощного излучения – не существовало ламп для создания мощных радиоволн дециметрового и сантиметрового диапазонов. Бонч-Бруевичем была разработана такая лампа, которая получила название «многокамерный магнетрон». Новинка обеспечила мощности в сотни ватт при длине волны 10 см, что позволило построить радиолокаторы сантиметровых волн, которые во время Второй мировой войны нашли широкое применение.

Связь поколений

Вскоре НРЛ была соединена с Центральной радиолабораторией в Ленинграде. Михаил Александрович получил назначение на должность научного директора объединенной лаборатории. Здесь он продолжил работу над передающей техникой для радиотелефонирования, короткими волнами, ламповой техникой и многим другим. Как вспоминали современники, он всегда отдавал любимому делу все силы без остатка, порой забывая об отдыхе. Михаила Александровича не стало 7 марта 1940 года, в возрасте 52 лет, от последствий инфаркта.

Михаил Александрович Бонч-Бруевич передал отечественной радиопромышленности около 60 патентов на различные изобретения. Но еще более ценное наследие – это новое поколение радиоинженеров, ученых, которые продолжили идеи своего знаменитого учителя. Когда в 1932 году ему предложили возглавить кафедру теоретической радиотехники в Ленинградском электротехническом институте связи, он с удовольствием согласился, потому что понимал, что будущее отечественной радиоотрасли за новым поколением инженеров. К своей педагогической деятельности Бонч-Бруевич подошел ответственно и творчески. Михаил Александрович впервые в вузовской практике создал курс теоретической радиотехники, значительно увеличил число часов для занятий лабораторной практикой. Как опытный практик, очень важным он считал дать студентам не только материал по теоретическим основам явлений, но и научить их видеть физическую сущность процессов. Вышедший в 1936 году его учебник «Основы радиотехники» на многие годы стал помощником будущим инженерам.

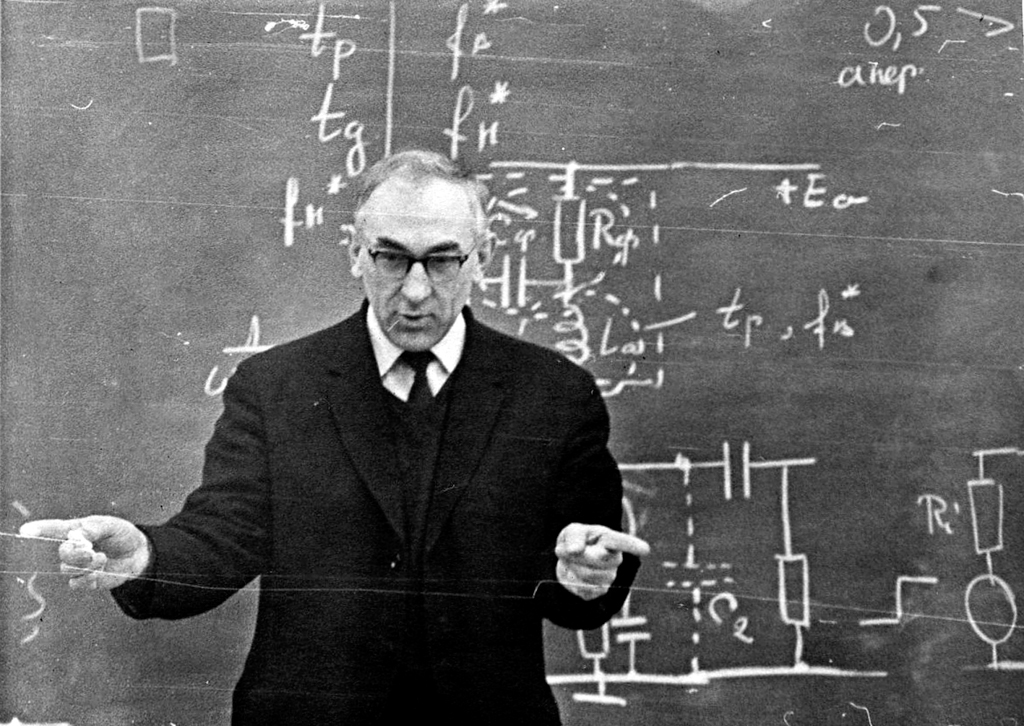

Алексей Михайлович Бонч-Бруевич

Достойным продолжателем этого большого дела стал сын Михаила Александровича – Алексей Михайлович Бонч-Бруевич – выдающийся ученый-физик, чье имя присвоено одной из малых планет Солнечной системы. Более 25 лет он возглавлял отдел физической оптики Государственного оптического института (ГОИ) им. С.И. Вавилова, ныне входящего в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех.

Фамильные традиции продолжил и внук – Виктор Алексеевич Бонч-Бруевич. Он также связал свою научную деятельность с ГОИ им. Вавилова, занимался оптической магнитометрией – это метод геологоразведки и разведки ископаемых. Два года назад, на открытии выставки в честь 130-летия своего знаменитого деда, Виктор Алексеевич так сказал о нем:

«Неприхотливый, буквально аскетичный в быту, невероятно увлеченный своим делом, азартный в работе, отличный семьянин, заботливый и внимательный отец, надежный друг и коллега. Любитель рыбной ловли и классической музыки. Почитатель писателя Алексея Толстого, с которым дружил много лет. Человек, который с необыкновенной легкостью в течение пяти минут строил в голове хитроумные схемы своих гениальных изобретений и потом… ленился регистрировать их в патентном бюро. Это очень краткая характеристика, которая, конечно, не передает всего масштаба этой великой многогранной личности».

События, связанные с этим

В Тулу за своим микрофоном

Дышать свободно: как воздухоочистители борются с вирусами

Бонч-Бруевич, Михаил Александрович

основоположник радиоламповой промышленности

Михаи́л Алекса́ндрович Бонч-Бруе́вич (9 (21) февраля 1888, Орёл — 7 марта 1940, Ленинград, похоронен на Богословском кладбище Ленинграда) — русский и советский радиотехник, основатель отечественной радиоламповой промышленности. Член-корреспондент АН СССР (1931). Профессор Московского высшего технического училища (1922), Ленинградского института инженеров связи (1932), доктор технических наук. Работал в области разработки и конструирования радиоламп, радиовещания и дальних связей на коротких волнах.

Содержание

Биография

Михаил Александрович Бонч-Бруевич родился в городе Орле 21 февраля 1888 года. В юности увлекался радиотехникой и построил по схеме А. С. Попова радиопередатчик и радиоприёмник.

Закончил Киевское коммерческое училище, в 1906 году зачислен юнкером в Николаевское инженерное училище в Петербурге. По окончании училища в звании подпоручика служил в Иркутске, во 2-й роте искрового телеграфа 5-го Сибирского сапёрного батальона.

Свою первую научную работу по теории искрового разряда М. А. Бонч-Бруевич выполнил в 1907—1914 годах. Она была опубликована в виде двух статей [1] в журнале Русского физико-химического общества. За эту работу [2] М. А. Бонч-Бруевич был удостоен премии им. Ф. Ф. Петрушевского.

В 1916 году М. А. Бонч-Бруевич изготовил первую в России катодную лампу; подготовил первое русское пособие по электротехнике.

В 1917 году М. А. Бонч-Бруевич опубликовал работу «Применение катодных реле в радиотелеграфном приёме».

Вместе с мастерской в августе 1918 года он переехал в Нижний Новгород, где возглавлял научно-техническую работу в Нижегородской радиолаборатории в 1918—1928 годах.

В 1918 году М. А. Бонч-Бруевич предложил схему переключающего устройства, имеющего два устойчивых рабочих состояния, под названием «катодное реле». Это устройство впоследствии было названо триггером.

В 1919 году в Нижегородской радиолаборатории он сделал доклад, опубликованный затем в журнале «Радиотехник» № 7: «Основания технического расчёта пустотных катодных реле малой мощности», в которой излагалась разработанная М. А. Бонч-Бруевичем теория расчёта триода, ставшая основой теории электронных ламп и получившая позже название «теория Бонч-Бруевича — Баркгаузена».

В начале 1920-х годов в Нижегородской лаборатории под руководством М. А. Бонч-Бруевича велись исследования методов радиотелефонирования. 15 января 1920 года был произведён первый успешный опыт радиотелефонной передачи из Нижнего Новгорода в Москву.

В целях обеспечения постановления Совнаркома о создании центральной телеграфной станции с радиусом действия в 2000 вёрст М. А. Бонч-Бруевич в 1922 году предложил оригинальное конструкторско-техническое решение мощной генераторной лампы [7]

22 и 27 мая 1922 года М. А. Бонч-Бруевич организовал пробные передачи по радио музыкальных произведений из студии Нижегородской лаборатории, а 17 сентября 1922 года был организован первый в Европе радиовещательный концерт из Москвы.

В 1927 году под руководством М. А. Бонч-Бруевича сотрудниками Нижегородской лаборатории в Москве была введена в эксплуатацию самая мощная на тот момент в Европе 40-киловатная радиостанция «Новый Коминтерн».

М. А. Бонч-Бруевич до 1925 года заведовал кафедрой радиотехники в Нижегородском университете, а в 1926—1928 годах кафедрой электротехники.

В середине 1920-х годов М. А. Бонч-Бруевич вместе с сотрудником Нижегородской лаборатории В. В. Татариновым занялся исследованием использования коротких радиоволн для радиосвязи. Убедившись, что короткие радиоволны прекрасно подходят для организации и радиотелеграфной, и радиотелефонной связи, в Нижегородской радиолаборатории разработали и спроектировали аппаратуру для такого вида радиосвязи. В 1926 году на основе этой аппаратуры была запущена в эксплуатацию магистраль коротковолной связи между Москвой и Ташкентом.

В конце 1928 года М. А. Бонч-Бруевич вместе с группой научных сотрудников и инженеров перешёл на работу в Центральную радиолабораторию Треста заводов слабого тока в Ленинграде.

В Ленинграде М. А. Бонч-Бруевич занимался проблемами распространения коротких радиоволн в верхних слоях атмосферы и радиолокации, вёл преподавательскую работу на кафедре радиотехники Ленинградского электротехнического института связи.

В 1931 году М. А. Бонч-Бруевич был избран член-корреспондентом АН СССР.

Умер Михаил Александрович Бонч-Бруевич в Ленинграде 7 марта 1940 года.

Память

Примечания

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое «Бонч-Бруевич, Михаил Александрович» в других словарях:

Бонч-Бруевич Михаил Александрович — (1888 1940), один из пионеров радиотехники, член корреспондент АН СССР (1931). Организовал первое отечественное производство электронных ламп (1916 19). В 1918 28 руководитель Нижегородской радиолаборатории. Под руководством Бонч Бруевича создана … Энциклопедический словарь

БОНЧ-БРУЕВИЧ Михаил Александрович — (1888 1940) российский ученый, один из пионеров радиотехники, член корреспондент АН СССР (1931). Организовал первое отечественное производство электронных ламп (1916 1919). В 1918 28 руководитель Нижегородской радиолаборатории. Под руководством… … Большой Энциклопедический словарь

Бонч-Бруевич Михаил Александрович — [9(21).2.1888, Орёл, 7.3.1940, Ленинград], советский радиотехник, член корреспондент АН СССР (1931). В 1909 окончил Инженерное училище в Петербурге, в 1914 Офицерскую электротехническую школу в Петербурге. С 1922 профессор Московского высшего… … Большая советская энциклопедия

Бонч-Бруевич Михаил Александрович — (1888 1940), радиотехник. Организовал первое в России производство электронных ламп (1916 19). В 1918 28 руководитель Нижегородской радиолаборатории. Создатель первой в мире мощной радиовещательной станции имени Коминтерна в Москве (1922). … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Бонч-Бруевич, Михаил Александрович — (р. 1888) выдающийся русский радиоспециалист. Образование получил в Инженерном училище и в Военной электротехнической школе в Петербурге. Достиг больших в мировом масштабе успехов в области экспериментального и теоретического исследования и… … Большая биографическая энциклопедия

Бонч-Бруевич Михаил Александрович — М. А. Бонч Бруевич Марка СССР, 1988 г. Михаил Александрович Бонч Бруевич (9 (21) февраля 1888, Орёл 7 марта 1940, Ленинград) советский радиотехник, основатель отечественной радиоламповой промышленности. Член корреспондент АН СССР (1931).… … Википедия

Бонч-Бруевич, Михаил — Бонч Бруевич, Михаил: Бонч Бруевич, Михаил Александрович Бонч Бруевич, Михаил Дмитриевич … Википедия

Бонч-Бруевич Михаил — Бонч Бруевич, Михаил: Бонч Бруевич, Михаил Александрович Бонч Бруевич, Михаил Дмитриевич … Википедия

Бонч-Бруевич — фамилия. Известные носители: Бонч Бруевич, Алексей Михайлович (1916 2006) физик, член корреспондент РАН, сын М. А. Бонч Бруевича. Бонч Бруевич, Андрей Михайлович (1932 2011) профессор кафедры радиотехнических систем МТУСИ,[1] сын М. А. Бонч… … Википедия

Бонч-Бруевич Алексей Михайлович — (р. 1916), физик, член корреспондент РАН (1984). Сын М. А. Бонч Бруевича. Труды по квантовой электронике и физической оптике. Разработал (совместно с другими) лазер на неодимовом стекле. Государственная премия СССР (1974). * * * БОНЧ БРУЕВИЧ… … Энциклопедический словарь

Выдающиеся русские первооткрыватели, инженеры и изобретатели — ч.2

Данный пост является продолжением рассказа о выдающихся русских учёных, изобретателях, инженерах и прочих, кто внёс вклад в развитие как мировой культуры и науки, так и отечественной. После распада Российской империи и образования СССР, правильно также говорить и о том, что в статье речь идёт и о советских учёных, изобретателях и инженерах.

Быстрые ссылки на серию постов про русских изобретателей и учёных:

Бонч-Бруевич Михаил Александрович

Бонч-Бруевич Михаил Александрович, 21 февраля 1888 — 7 марта 1940

Михаил Александрович является русским изобретателем и советским радиотехником. Он стоит у истоков производства радиоламп в СССР, также занимался разработкой, изучением и созданием радиоламп, занимался вопросами радиовещания и исследовал проблемы дальней связи с использованием коротковолнового излучения.

В 1916 году Бонч-Бруевич создал первую в России катодную лампу, а затем издал впервые в России пособие по электротехнике.

В 1917 году пишет статью про катодные реле, которые применялись в радио и телеграфе.

В 1918 году возглавляет Нижегородскую радиолабораторию, где заведует техническими разработками и научными исследованиями.

В 1918 году создаёт схему микропереключателя, которое назвал «катодное реле». Впоследствии это изобретение назовут триггером, и оно найдёт применение при создании новых видов электротехники и в первую очередь при создании первых ЭВМ (компьютеров). Триггер был необходим для операций запоминания информации и математического вычисления.

Катодное реле Тверской радиостанции конструкции М.А. Бонч-Бруевича («лампа-бабушка»), 1916 г.

В 1920-х годах под руководством Михаила Александрович Бонч-Бруевича Нижегородская лаборатория достигает первых успехов в изучении коротких волн. Их команда сумела открыть уникальное свойство коротких волн — способность многократно отражаться от ионосферы земли. Это свойство можно было использовать для передачи информации в любой уголок Земли.

Ходынская радиостанция в начале 20-го века

Ходынская радиостанция сейчас

В декабре 1920 года в Берлин для организации приёма московских радиотелефонных передач выехал Аким Максимович Николаев. Вскоре в приёмном отделе радиостанции «Науэн» фирмы «Телефнкен» (под Берлином) зазвучали отчётливые русские голоса, звучавшие из Ходынской радиостанции в Москве. «Науэн» не сумела ничего ответить Москве, так как там не оказалось достаточно мощного передатчика. Специалисты «Телефункен» наивно полагали, что сумеют ответить нам через две недели, но в реальности сумели дать ответ лишь спустя 3 года (11 октября 1923 года). При этом свою радиолампу они изобрести так и не смогли, использовав не лампу, а машину высокой частоты около 2-3 киловатт (мощность нашего лампового передатчика была 5 киловатт).

Позже страны Запада начали активно перенимать идеи Бонч-Бруевича и перешли к выпуску генераторных ламп, которые охлаждались водой.

В 1922 году под руководством Бонч-Бруевича создана первая в мире самая мощная радиостанция имени Коминтерна.

После 1931 году Бонч-Бруевич возглавлял различные НИИ и вёл педагогическую деятельность.

Лосев Олег Владимирович

Лосев Олег Владимирович, 10мая) 1903, Тверь — 22 января 1942

Олег Владимирович Лосев является по истине выдающимся учёным-физиком и изобрететелем, которые когда-либо были в истории российской и советской науки. В первую очередь он занимался изучением полупроводников, кристаллов и света.

Кристаллический детектор из кусочка кремния, находящегося в контакте с острой металлической проволокой, изобрёл в 1906 году Пиккард. Лосев при исследовании детектирующих свойств кристаллов карборунда заметил в точке контакта зеленоватое свечение, которое можно было наблюдать в микроскоп. Электроды при этом оставались холодными, что говорило об открытии им нового эффекта. В своей статье, опубликованной в 1924 году, Лосев в одном из разделов описывает механизм свечения контактов карбида кремния, которые он обнаружил. В рамках своего метода изучения он сделал микрофотографии этого излучения, затем он измерил размеры этого излучения, определил его место в световом спекте и нашёл токовый порог, после которого начинается светоизлучение.

Электролюминесценция Лосева оставалась долго без внимания физиков. Однако после окончания второй мировой войны учёный из Америки с фамилией Дестрио признал, что в области авторитет Лосева в этой области электролюминесценции авторитет принадлежит Олегу Владимировичу Лосеву. В 70-х научное наследие изучил другой представитель американской наук Эгон Лебнер, который являлся специалистом по физике твёрдого тела. Лебнер составит схему, где изобразил учёных, которые вносили вклад в развитие электролюминесценции. На этой схеме отлично видно, что именно наш русский учёный является основоположником целого научного направления в физике, результаты и плоды которого легли в основу всей компьютерной эпохи.

В 1922 году в журнале «Титбп» («Телеграфия и телефония без проводов») опубликована большая статья Лосева «Детектор-генератор, детектор-усилитель», которой фактически отмечено начало эры полупроводников. В этой статье Лосев говорит о «громадном упрощении дела радиосвязи» благодаря кристаллическим детекторам из цинкита (минеральной окиси цинка).

Приёмник кристадин Лосева внешне

Приёмник кристадин Лосева изнутри

23 ноября 1923 года детектор-тетеродин Лосева демонстрировался во время заседания радиосекции Связьплана (название «кристадин» приёмнику даёт французский инженер Пине в статье, опубликованной в «Radio-revue» в 1924 году). В 1925 году конструкции «кристадина» представлены посетителям Скандинавско-Балтийской радиовыставки в Стокгольме.Первый свой кристаллический детектор Лосев собрал во время отпуска, проведённого у родителей в Твери. Приёмник работал от 9 сухих элементов, дающих напряжение 12 вольт. Всего же им собрано свыше 50 радиоприёмников. Полупроводниковые «кристадины» Лосева на 30 лет определили создание транзисторных приёмников. После бурного взлёта популярности «кристадин» стал достоянием музеев.

Другое открытие Лосева касается так называемого отрицательного сопротивления. Лосев обратил внимание на то, что различные комбинации кристаллов цинкита, электронных ламп и газоразрядных приборов порождаются электрические колебания с новой частотой, которая не имеет связи с частотой питания этих приборов.

Он внимательно наблюдал и экспериментировал с полупроводниками, воздействуя на них светом, после чего он открыл ёмкостной фотоэффект. При этом он заметил также и то, что стандартная математическая модель в виде линейных законов, описывающих протекание тока по полупроводнику, не работает во всех случаях, но только спустя 10 лет, эти выводы получат признание.

В период блокады Ленинграда он продолжал преподавать в институте, изобрёл и испытал на себе стимулятор сердечной деятельности, изготовил прибор для обнаружения металлических осколков в ранах и автоматическую пожарную сигнализацию.

Лосев является автором 39 научных работ и 15 патентов. Работы Лосева считаются высшым достижением Нижегородской радиолаборатории в области физики, а его исследования признаются самыми оригинальными научными исследованиями в истории лаборатории.

Можете посмотреть видео про «Кристадин» Лосева:

Лебедев Сергей Васильевич

Лебедев Сергей Васильевич, 25 июля 1874 — 2 мая 1934

Сергей Васильевич Лебедев являлся советским учёным-химиком. Основным достижением Сергея Васильевича является изобретение способа получения синтетического каучука в крупном масштабе.

В 1926-1928 годах в Советском Союзе был объявлен всемирный конкурс на лучший промышленный способ изготовления синтетического (то есть искусственного) каучука. Сырьё для получения каучука должно быть доступным и дешёвым, а сам каучук по качеству — не хуже натурального и не дороже его.

Проблему получения синтетического каучука пытались решать и прежде, но химикам, как правило, удавалось получить лишь граммы вещества, близкого к натуральному каучуку. Так, в 1909 году русскому химику Лебедеву удалось получить из дивинила (бесцветного летучего газа) 19 граммов подобного каучуку вещества. Однако открытие не имело практического значения, поскольку искусственный каучук не мог быть получен в промышленных масштабах (из-за дороговизны).

Победу во всемирном конкурсе одержал Лебедев Сергей Васильевич.

В качестве сырья для получения искусственного лебедевского каучка был использован картофель. Из картофеля приготовлялся этиловый спирт, а из спирта — дивинил. Лебедеву удалось получить из килограмма спирта не пять граммов дивинила, как прежде, а пятьдесят, то есть сделать его в 10 раз дешевле. На изготовление автомобильной шины требовалось полтонны картошки. Вскоре русские химики открыли способ добывать дивинил из природных горючих газов, и синтетический каучук стал ещё дешевле.

В 1932 году СССР стал первой страной в мире, где открылось производство в промышленных масштабах синтетического каучука. СССР обогнал Германию на 6 лет, а США на все 10! В 1931 году выдающийся американский изобретатель Томас Эдисон писал: «Я не верю, что Советскому союзу удалось получить синтетический каучук. Это сплошной вымысел».

Предлагаем посмотреть видео про Сергея Васильевича Лебедева и его изобретение каучука:

Катаев Семён Исидорович

Катаев Семён Исидорович, 9 февраля 1904 — 10 июля 1991

Катаеву Семёну Исидоровичу принадлежит целый ряд приоритетов в области совершенствования телевизионной техники, а его главным достижением можно по праву считать изобретение передающей телевизионной трубки, которую впоследствии назовут иконоскопом. Благодаря этому изобретению появилась возможность создания электронных телесистем, пришедших на смену механическому телевидению начала века.

Уже будучи студентом Семён Исидорович изобрёл усилитель всех частот, а затем стал организатором и лидером электротехнического кружка, в котором позже состоял В.А. Котельников.

В 1929 году Катаев оканчивает училище и получает диплом инженера-радиоэлектрика. В этом же году Катаев первым подал заявку на патент для передающей телевизионной, и только спустя два месяца это сделал другой изобретатель, эмигрировавший в США после революции, Зворыкин Владимир Кузьмич. Передающая трубка Зворыкина не имела каких-либо принципиальных отличий или технических преимуществ по сравнению с трубкой Катаева. Тем не менее изобретателем иконоскопа принято считать Владимира Кузьмича Зворыкина, американца русского происхождения. Изобретатели иконоскопа, однако, не затеяли спора о первенстве, напротив, они сдружились.

Иконоскоп Зворыкина состоял из фоточувствительной мозаики и электронного прожектор. Прожектор представлял собой электронно-оптическую систему, служащую для создания пучка электронных лучей, перемещающихся по чувствительной стороне мозаики. Мозаика — очень тонкая слюдяная пластина, чувствительная сторона которой покрыта большим числом мельчайших фоточувствительных серебряных капель.

В ранний период электронного телевидения иконоскоп был единственной пригодной передающей трубкой как для студийных, так и внестудийных телепередач. В начале 50-х годов новейшие системы передающих телевизионных трубок почти полностью вытеснили из телевидения устаревший к тому времени иконоскоп.

Черёмухин Алексей Михайлович

Черёмухин Алексей Михайлович, 29 мая 1895 — 19 августа 1958

Алексей Михайлович Черёмухин не просто крупнейший специалист в области прочности самолётов и вертолётов и замечательных конструктор, но и герой Первой мировой войны, где он героически сражался. Является Полным Георгиевским кавалером. Работая в ЦАГИ принимал участие в конструировании первых советских самолётов, а также сооружении самой большой по тому времени аэродинамической трубы для изучения аэродинамических свойств моделей самолётов. его имя выбито в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Самым его известным достижением является первый в мире устойчивый полёт на вертолёте.

Первый подъём винтокрылой машины, геликоптера, осуществлён в 1907 году. Аппарат, созданный во Франции братьями Бреге совместно с профессором Рише, был четырёхвинтовым. Ему удалось подняться на высоту чуть более метра. Это засвидетельствовал в 1911 году историк авиации Франк.

Когда вертолёт Черёмухина в ноябре впервые оторвался от земли, мировой рекорд высоты, набранной вертолётом, составлял 18 метров. То есть самый лучший вертолёт в мире был не в силах взлететь выше шестого этажа. Правда в некоторых источниках утверждается, что в 1918 году вертолёт «Петроци-Карман-Цуровец-2» австро-венгерского происхождения поднялся на высоту 50 м., что соответствует высоте 16-этажного дома.

Черёмухин на вертолёте ЦАГИ 1-ЭА

14 августа 1932 год Черёмухин набрал на геликоптере высоту более 600 метров, превысив официальное мировое достижение в 33,5 раза. Машина шла хорошо, можно было подняться выше, но испытатель знал, сколь опасен спуск, и решил ограничиться достигнутым. Приземлился Черёмухин благополучно, лишь поломав шасси, хотя с высоты около 15 метров началось беспорядочное снижение аппарата. «Ему, — писал академик Туполев о Черёмухине, — несомненно принадлежит мировой приоритет в отношении действительного полёта человека на геликоптере». До Черёмухина на вертолётах совершались фактически лишь «подскоки». Полёт Черёмухина продолжался 12 минут. Долгое время данное испытание самолёта составляло военную тайну.

На Западе создателем первого в мире летающего вертолёта считают немца Генриха Фокке. Но его винтокрылая машина поднялась в воздух лишь в 1936 году.

Предлагаем посмотреть видео про создание вертолёта Черёмухина и его знаменитый полёт:

Семёнов Николай Николаевич

Семёнов Николай Николаевич, 15 апреля 1896 — 25 сентября 1986

Николай Николаевич являлся учёным-химиком. Направление его работы находилось в области разветвлённых химических реакций, которые он открыл.

В 1926 году советские учёные Ю.Б. Харитон и З.Ф. Валта стали публиковать результаты своей научной работы о взаимодействии паров фосфора и кислорода. Пары фосфора и кислород не выступали в реакцию, если уровень давления был низок или высок, но в определённом промежутке средних значения давления происходила бурная реакция, сопровождаемая взрывом. Данный опыт оказался слишком неожиданным для представлений того времени, поэтому некоторые учёные тут же заявили об ошибке в эксперименте. Но Николай Николаевич Семёнов так не считал. Он сумел объяснить, что здесь мы наблюдаем разветвлённую цепную химическую реакцию. Приблизительно в то же время независимо от Семёнова к таким же умозаключениям пришёл и учёный из Англии Сирил Норман Хиншелвуд.

В 1934 году Семёнов публикует свою монографию, посвящённую теории цепных реакций.

За обнаружение и изучение разветвлённых цепных реакций Семёнов и Хншелвуд в 1956 году были награждены Нобелевской премии по химии.

После открытия цепных реакций, Семёнов описывает математическую модель для количественной теории цепных реакций. Он также показал, что такие реакции достаточно распространены в химии, объяснил практическое значение этого открытия, а также объяснил весь сложный механизм цепных процессов и реакций.

Интересно показали суть цепной реакции «Пепси» в своей рекламе:

Черенков Павел Алексеевич, Тамм Игорь Евгеньевич и Франк Илья Михайлович

Черенков Павел Алексеевич, 10 августа 1904 — 6 января 1990

Советскому физику Черенкову принадлежат работы по ядерной физике, а также физике частиц высоких энергий. Занимался изучением лучей, приходящих из космоса, а после открытия эффекта, названного в его честь, начал конструировать ускорители заряженных частиц.

В 1934 Павел Алексеевич начинает работы с кристаллами и жидкостями, которые подвергает гамма-излучению. Так он открывает эффект свечения кристаллов. Здесь же стоит упомянуть ещё двух учёных-физиков — это Игоря Евгеньевича Тамма и Илья Михайловича Франка, которые сумели в 1937 году правильно объяснить суть данного феномена.

Все трое удостоились Нобелевском премии в 1958 году за то, что описали теорию этого процесса.

Павлу Черенкову было 28 лет, когда он, будучи аспирантом известного академика Сергея Ивановича Вавилова, начал изучать люминесценцию растворов солей урана, воздействуя на них гамма-излучением. В 1934 году Павел обратил внимание на то, что помимо обычной люминесценции, которая была следствием воздействия гамма-лучами, возникало также свечение иного рода. К 1936 году ему удаётся определить фундаментальное свойство данного излучения — это вектор его направленности.

Но само по себе открытие Павла Черенкова было неполным, ведь теория процесса и его суть не были объяснены, поэтому в 1937 году Тамм и Франк восполняют этот пробел, создав теорию эффекта Черенкова. Теория утверждала, что излучение — это есть следствие прохождения любой заряженной частицы (например, электрона или протона) через кристалл или жидкость, скорость которых оказывалась выше скорости света для данной среды. К примеру, в скорость света в воде достигает 200 000 км в секунду, но законы физики говорят нам о том, что скорость света вообще достигает 300 000 км в секунду, поэтому возможность движения некой частицы выше 200 тысяч километров в секунду теоретически возможно.

Почему же частицам удаётся двигаться быстрее, чем это предсказывалось для жидкости? Всё очень просто! Форма волны была такова, что образовывался конус, в вершине которого находилась заряженная частица. Если мы определим угол у вершины данного конуса, то мы узнаем скорость движения частицы.

Черенков сразу догадался о практическом применении данного эффекта — измерение скорость заряженных частиц, поэтому он решает заняться построением устройств, измеряющим скорость частиц. Используя этот метод в 1955 году Чемберлен и Сегре сумели открыть ранее неизвестный антипротон.

Тамм Игорь Евгеньевич, 20 июля 1895 —

12 апреля 1971

Основные труды Игоря Евгеньевича Тамма находятся в сфере квантовой механики, а также теории излучения. Он изучал взаимодействие ядерных частиц, и как и Черенков интересовался космическими лучами, разрабатывая теорию по ним. В 1950-м году он сотрудничал с А.Д. Сахаровым, и они вдвоём догадались о применении разогретой плазмы, которую необходимо было помещать в магнитной поле, чтобы получить управление над термоядерной реакцией.

Франк Илья Михайлович, 23 октября 1908 — 22 июня 1990

Франк Илья Михайлович организовал Лабораторию нейтронной физики, став в ней директором и учёным-исследователем. Основные интересы Франка лежали в области физической оптики и ядерной физики.

На видео продемонстрирован эффект Черенкова, возникающий при загрузке отработанных кассет атомного реактора в бассейн выдержки:

А также немножко радиоактивного юмора:

Капица Пётр Леонидович

Капица Пётр Леонидович, 8 июля 1894 — 8 апреля 1984

Петр Леонидович Капица за годы своей научной деятельности добился целого ряда важных для науки открытий. Так, в 1928 году он открыл линейную зависимость между сопротивлемостью ряда металлов и напряжённостью в сильных магнитных полях. Позже этот закон назовут законом Капицы. Пётр Леонидович начал новое направление, создав свои СВЧ-генератор, — управление синтезом в термоядерных реакциях. Также Капица изобрёл метод, позволяющий сжижать воздух при помощи цикла пониженного давления, который осуществляется в высокоэффективном турбодетандере. Сейчас этот метод широко применяется, когда необходим получить много газообразного и жидкого кислорода.

Учёные и раньше замечали, что гелий странно себя ведёт при очень низких температурах, но только Капица догадался исследовать этот феномен более подробно и глубоко. Используя прибор, создававший сверхнизкую температуру (2 градуса по Кельвину), он сумел увидеть закономерность, которую и описал. Правда объяснить суть явления Капица не смог, но тут подсобил другой видный учёный-физик — Левы Давыдович Ландау, который описывал модель гелия как двухкомпонетное вещество, состоящее из нормального и сверхтекучего компонента. Меняя методы измерения, мы можем обнаружить либо нормальный компонент гелия, либо его сверхтекучую часть.

Интересное видео Центрнаучфильма о сверхтекучести гелия:

За описание теории сверхтекучести гелия Ландау был награждён Нобелевской премии в области физики в 1862 году, ну а Капица сначала остался не у дел, но в 1978 году ему вручили Нобелевскую премию, правда всего лишь половину. Вторая часть премии досталась радиоастрономам Пензиасу и Вильсону за открытие из другой области физики.

Ландау Лев Давыдович

Ландау Лев Давыдович, 22 января 1908 — 1 апреля 1968

Науки бывают естественные, неестественные и противоестественные.

Вклад Ландау в науку крайне велик. Помимо теории сверхтекучести гелия, о которой мы писали выше, он также создал теорию квантовой жидкости, издал курс лекций по общей физике, сформулироват теорию сверхпроводимости вместе с В. Л. Гинзбургом, построил теорию Ферми-жидкости и многое многое другое.