Что в человеке обусловлено биологическими и социальными факторами эссе

Социализация человека: что важнее — биологические предпосылки, или социальное окружение? (ЕГЭ обществознание)

Среди наиболее важных проблем философской антропологии особое значение уделяется проблеме соотношения биологического и социального в человеке. Двуединство человеческой природы порождает следующие вопрос: какое из начал социализации человека является определяющим — биологические предпосылки, или социальное окружение. Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо обратиться к теоретическому смыслу понятия социализации.

Социализация — это процесс интеграции человека в общество через овладение социальными нормами, навыками, ценностями, знаниями и др. Становление личности не возможно без социализации. Именно влияние социальной группы, в которой находится индивид, определяет его поведение в различных жизненных ситуациях и систему ценностей и представлений об устройстве общества.

Биосоциальная природа человека обуславливает влияние на его социализацию не только социальных групп, но и биологических предпосылок.

К предпосылкам относят природные свойства организма человека. Ребенок проходит закономерный процесс развития на базе определённых предпосылок, созданных предшествующим развитием его предков.

Факты из общественной жизни подтверждают влияние биологических и социальных факторов на социализацию человека. Например ребенок, воспитанный в детском доме, может иметь биологическую склонность к агрессии, но влияние, оказываемое определенными социальными нормами, может помочь ему управлять своими эмоциями.

На основе вышесказанного можно утверждать, что биологические предпосылки оказывают влияние на социализацию человека, так же как и социальное окружение, но последнее имеет большее значение для процесса формирования личности.

Внимание!

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Современная наука и обществознание активно занимаются изучением биологической и социальной составляющих человека. Биологическая характеристика человека, как и социальная, состоит из ряда особенностей, в равной степени повлиявших на его эволюционное развитие.

Из этого исходит, что биологическое и социальное в человеке составляют равноценное соотношение, т. е. человек является биосоциальной особью и имеет двойную природу, являясь симбиозом природы и общественного строя.

Далее будут кратко рассмотрены оба вида особенностей человека и их примеры.

Человек как биологическое и социальное существо

Для изучения вопроса доминирования биологического или социального в человеке существует два направления: панбиологизм, настаивающий на биологической уникальности каждого организма (набор генов, характер, темперамент, формирование внешности и физических особенностей) и пансоциологизм, выступающий за биологическое равенство и выдвигающий социальное развитие на первый план (проявляется через влияние на человека воспитания, религии, образования, формирование талантов, личных качеств и восприятия мира).

Согласно философским учениям человек является одухотворенной телесностью и в той же степени телом, наделенным душой и разумом. Согласно этому человек представляет собой земное воплощение духа, вынужденное учиться, трудиться и удовлетворять физические потребности для выживания в природе и обществе.

При этом человек не теряет своей индивидуальности и особенностей характера, делающих его отдельной от социума личностью. Таким образом человек — это уникальная сущность, вмещающая в себя в равной степени земное и духовное.

Основные факторы антропогенеза человека

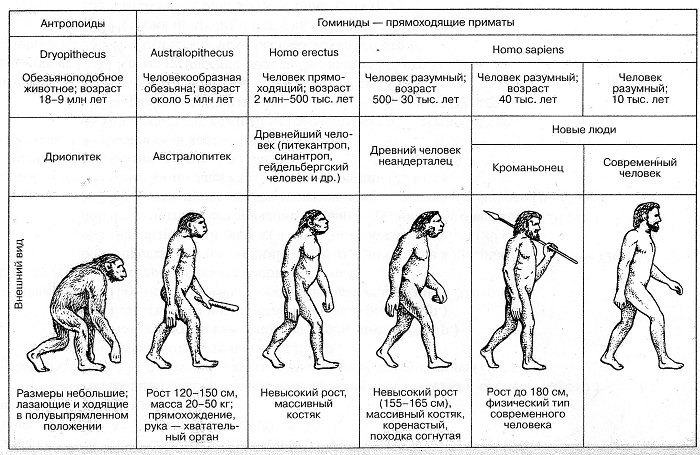

Антропогенезом называется процесс развития человека, на который напрямую воздействуют биологический и социальный факторы развития.

Биологические свойства эволюции действуют на всех представителей живой природы, в том числе и на человека. К ним относятся: изменчивость наследственности, борьба за выживание, мутации и дрейф генов, природный отбор.

К числу социальных факторов принадлежат: культура, труд, мышление, формирование моральных качеств, развитие социального сознания и речи.

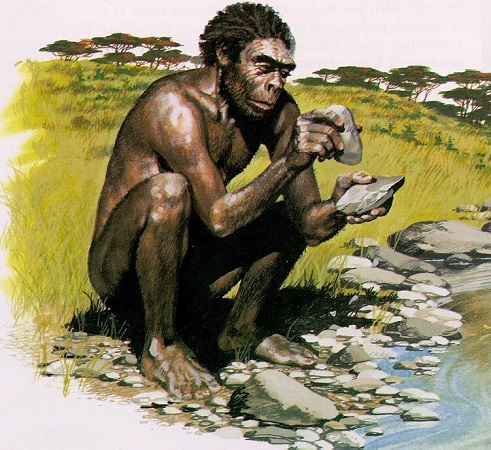

Важнейшим двигателем эволюции является трудовая деятельность — способность создавать инструменты для труда принадлежит сугубо человеку, тогда как животные используют вспомогательные средства для охоты и строительства жилья.

Если биологические особенности развития передаются наследственным путем, то приобретение социальных происходит только во время образования и воспитания.

Биологические особенности человека

Как биологическая особь человек имеет признаки, которые роднят его с другими видами: стремление к продолжению рода, различие по возрасту и полу, потребность в питании, дыхании и сне, наследственность, наличие рефлексов и инстинктов, стереоскопическое зрение, схожее внутреннее строение организма, умение приспосабливаться к разным условиям окружающей среды.

Кроме общих биологических особенностей существуют важные отличительные черты:

наличие морально-психологических качеств (характер, воображение, эмоции, мышление, память);

усложненное строение рук и их подвижность, способность к мелкой моторике;

особая структура мозга и строение черепа;

умение прямо стоять и ходить;

отсутствие плотного шерстяного покрова;

развитый речевой аппарат.

Так как природа опирается на сугубо физические факторы, философия считает духовность и наличие души основным отличием человека от остального животного мира.

Социальные особенности человека

Человек как социальная особь имеет неразрывную связь с обществом. Он может считаться частью социума лишь при вступлении в общественные взаимоотношения, такие как общение, занятие трудом или творчеством, участие в окружающей социальной жизни.

В числе основных социальных факторов развития и жизни человека:

членораздельная речь — человек является единственным биологическим видом, который ею владеет;

логическое и аналитическое мышление;

потребность в социальном взаимодействии;

культурное и духовное развитие;

умение строить и создавать инструменты для труда;

способность к адаптации и обучению.

Благодаря способности к труду, человек смог развить навык мышления и общения, впоследствии создав первобытное общество. Современные основные социальные качества человека заключаются в умении осмысливать и интерпретировать окружающий мир, выражая свое видение через сознание, речь, искусство, умственную и физическую работу.

Воспитание и воздействие окружающего мира формирует поведение и личность человека, на которые влияет также общество, государство, религия, личное мнение и мировоззрение, приобретенное в ходе эволюционного развития.

Человеческое общество отличается умением накапливать, сохранять и передавать полученный извне опыт и информацию и передавать ее из поколения в поколение.

Помимо приспосабливания к окружающей среде, человек также умеет и изменять ее под свои потребности: вырубать леса, возделывать землю, строить дома и фабрики, изготавливать пищу и одежду. Вся деятельность человека основывается не только на инстинктах, как у животных, а на умении моделировать, планировать и анализировать плоды своих действий.

Единство биологического и социального в становлении человека

Прочная взаимосвязь и соотношение социального и биологического в человеке делает его не просто живым организмом с рядом биологических потребностей, но и личностью, обладающей своим характером и мировоззрением.

Существует специальная биосоциальная концепция о развитии человека, которая имеет два метода изучения:

Биологическое в человеке предшествует социальному, создавая для него природные и исторические предпосылки. Таким образом социальное становится вторичным и выходит за рамки природного начала, являясь его противоположностью.

Благодарю этому взаимодействию человек является существом универсальным и целостным, объединяющим в себе духовную, психологическую и физическую основы.

Взаимодействие биологического и социального в человеке

Что такое биосоциальная природа людей

Говоря о биосоциальной природе человека, уместно употребить высказывание «Человек рождается как биологическое существо, а развивается – как социальное».

Сущность человека имеет двойственный характер. Человеческому организму свойственны определенные физиологические процессы и потребности, обусловленные природой и присутствующие с момента рождения. Жизнью в обществе объясняется становление личности и приобретение социально значимых качеств, реализация иных потребностей, не связанных с природной средой.

Биосоциальная природа – это неразрывное сочетание биологического и социального начал в человеке, отличающее его от всех живых существ.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Человек как биологическое и социальное существо

Человек, являясь частью природы, обладает рядом биологических свойств. Его организм состоит из органов и систем, постоянно взаимодействующих и функционирующих по определенным правилам. Кроме этих характеристик, человек обладает инстинктами: пищевой, инстинкт самосохранения, родительский. Отказаться от удовлетворения физиологических потребностей организма человек не в состоянии, но, в отличие от животных, он способен действовать вопреки инстинктам (совершить подвиг ради спасения других людей, отказаться от еды в пользу голодающего и т. п.).

Указанные примеры свидетельствуют о проявлении социального начала и подчинении разуму. Человек – единственное существо, наделенное разумом, а потому многие биологические процессы часто обусловлены требованиями социума. В сравнении с другими организмами, человек может преобразовывать окружающий мир и адаптироваться к различным условиям. Полноценное развитие личности происходит только среди других людей в процессе деятельности (учебной, трудовой). Жизнь в обществе способствует возникновению таких потребностей как общение, уважение и признание, труд, познание.

Основные факторы антропогенеза человека

Этап эволюционного развития, в ходе которого произошло выделение «человека разумного» из всех млекопитающих, процесс формирования его физического типа, первичное речевое и деятельностное развитие человека, называют антропогенезом.

Для данного процесса характерны факторы:

К первой группе относят:

Существование в условиях дикой природы на первоначальном этапе своего развития требовало от человека определенных качественных характеристик, которые позволяли бы успешно вести борьбу за выживание. Так, сформировавшееся прямохождение способствовало увеличению обзора и более быстрой реакции на появление опасности. Руки, не задействованные в передвижении, отныне могли выполнять иные функции: хватание, броски, труд. Человек научился изготавливать первые орудия труда, что стало ключевым его отличием от животных.

Развитие головного мозга, стоп, кистей рук – всем этим явлениям содействовали биологические факторы.

Труд стал уже социальным фактором развития человечества. К этой группе факторов относят:

Благодаря первым орудиям, изготовленным людьми, удалось совершенствовать трудовую деятельность. Копья и гарпуны облегчали охоту и рыболовство, делая эти занятия более результативными. Совместный труд и охота объединяли коллектив людей, а необходимость противостоять зверю способствовала формированию речевого аппарата. Свои действия охотники должны были согласовывать друг с другом, а также передавать знания более молодым людям. Поэтому постепенно в древнем сообществе складывается членораздельная речь, упрощающая взаимоотношение членов социума.

Очевидна связь биологических и социальных факторов. Возникновению речи способствовала также наследственная изменчивость, а речевой аппарат и труд обусловили дальнейшее развитие головного мозга.

Биологические особенности

Человек считается существом, занявшим высшую ступень в эволюции животного мира. Он обладает рядом биологических признаков, подтверждающих его природное происхождение:

Множество потребностей человека продиктованы природой: в еде, воде, воздухе, сне, отдыхе.

Социальные особенности

Процесс становления личности называется социализацией, так как тесно связан с социумом. Невозможно развитие человека вне коллектива людей. Благодаря погружению в общественную жизнь, человек приобретает разум и сознание, свободу и чувство ответственности, учится быть полезным окружающим и готовым к труду.

Можно выделить следующие социальные особенности человека:

Как развивается взаимосвязь, схема

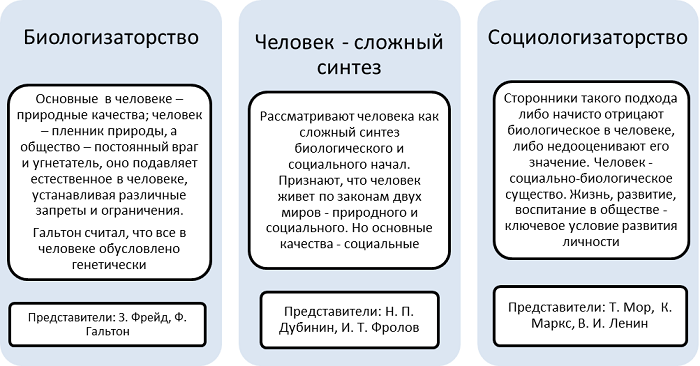

По вопросу происхождения человека существует два типа абсолютно противоположных друг другу концепций. Первый подход – биологизаторский, второй – социологизаторский. У каждого варианта есть свои сторонники и множество интересных аргументов о соотношении биологического и социального.

Биологизаторские концепции делают акцент на эволюционных предпосылках природы человека. Представители этого подхода утверждают, что большая часть психических и социальных качеств индивида закладывается биологически. Эволюция человека, освоение им социальных ролей и функций обусловлена биологическими характеристиками, и ни в коей мере не подчиняется социальным факторам. Одним из ярких сторонников биологизаторских концепций был физиолог И.П. Павлов.

Представители социологизаторского подхода дают иную трактовку происхождению и развитию человека. Согласно их мнению, первичны в становлении личности именно социальные факторы, только общество создает человека. Биологические характеристики лишь сопровождают жизнедеятельность человека. Одним из сторонников такого подхода выступал Карл Маркс.

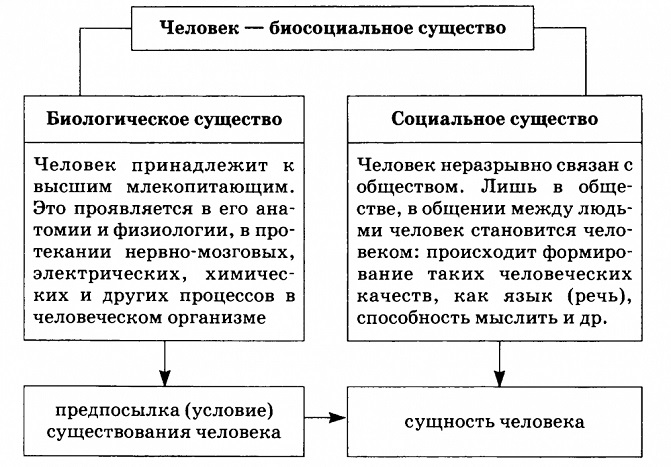

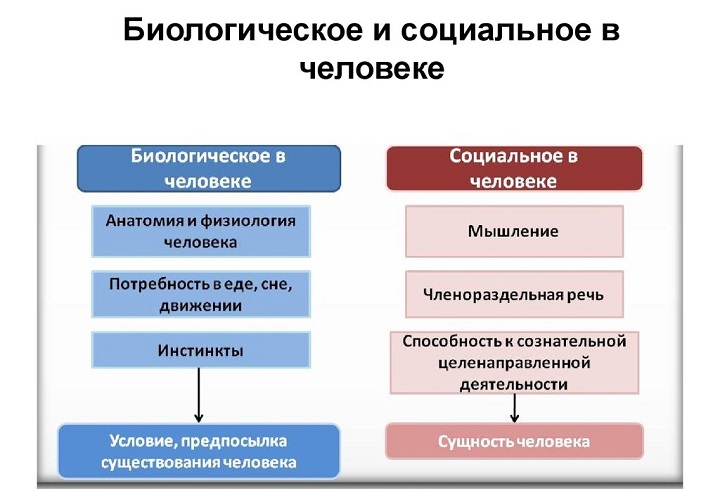

Большинство современных специалистов сходится во мнении, что человек – существо с двойственной природой. В нем одинаково присутствуют биологические и социальные признаки. Их взаимосвязь и взаимодействие можно изобразить в виде следующей схемы.

Биологическое начало выступает предпосылкой к существованию индивида, а сущность человека в полной мере выражают социально значимые качества.

Соотношение биологического и социального начала в человеке

Выявить соотношение биологического социального в человеке порой бывает очень сложно, в силу того, что с одной точки зрения – культурологической, а с другой – биологической, нередко результаты исследования оказываются достаточно неполноценными на фоне упрощённого толкования. В контексте такого упрощения формируются версии панбиологизма или пансоциологизма.

Различные социальные беспорядки и безобразия оправдываются непреодолимыми природными качествами человека.

Человек – биологический организм

Касательно основного вопроса: «гены или социум» и приверженцы социал-биологизма, и социал-дарвинизма однозначно отвечают, что главная роль за генами. Однако вместе с этим и биологическая судьба человека изображается довольно-таки ярко и многообразно. Одни придерживаются мнения, что генетическая система человечества полно отражает результаты становления его как специфического биологического вида. Её устойчивость и безупречность настолько нерушимы, что она может существовать неограниченное количество лет в рамках обозримого будущего.

Другие, в свою очередь, говорят, что человек как биологический вид уже стремиться к своему концу. В силу этих обстоятельств, логично говорить о том, что человечество стремиться к увеличению жизни, тем самым преуспевая в медицине и избегая сурового воздействия естественного отбора, а также последствий неуклонных накапливающихся мутаций. Кроме этого, социальные бури и взрывы также служат подтверждением угасания человеческого рода.

Третьи, утверждают, что человек, являясь биологически молодым и незрелым, всё ещё сохраняет в себе генетическую информацию животных. А созданная социальная среда для его собственной жизни – это лишь результат деятельности уникальных его представителей, а не исторический умысел. Такие воззрения объясняются не только элитаризмом, но и теоретическим расизмом.

Обе эти доктрины берут своё начало в генетической природе человека и требуют исправления, в противном случае ближайшее будущее человечества под вопросом, поскольку ему грозит гибель из-за биологических факторов. Уберечь человечество от гибели сможет только генетика, которая способна взять в свои руки биологическую эволюцию. В контексте этих идей появляется обновлённая евгеника, которая без нашего дозволения и особого желания, всё равно высказывается в сторону осуществления целенаправленного контроля над воспроизводством человеческого рода, частичную селекцию для «пользы» человечества.

Не учитывая многочисленные генетические возможности селекции, зарождаются некоторые нравственно-психологические вопросы. Один из основных состоит в том, что необходимо установить, кто обладает генотипом с желаемыми чертами и в целом, кто должен и имеет возможность решать вопрос о том, что именно желанно.

Генетические факторы гипертрофируются, а селекционные возможности, которые свойственны социал-биологизму и социал-дарвинизму, способствуют занижению в человеке социального начала. Человек – это одновременно природное и социально-природное существо. Природа предоставляет человеку в разы меньше, чем требует от него жизнь в обществе. Логично указать ещё на одну неточность в указанных концепциях наряду с пренебрежением ими социальным моментом.

Рассуждая о биологических факторах, просто невозможно говорить только о генетических, стоит брать в расчёт и физиологические аспекты личностного развития. Именно те особенности, которые вызывают патологический эффект, потому как именно они могут повлиять на перемены в биологической составляющей человека, который, как говорилось ранее, может начать иначе воспринимать действительность и действующие на него социальные факторы.

Важное внимание нужно уделить тем теориям, которые признают значимость биологического фактора, и в то же время утверждают о возможности быстрого изменения человеческой природы в необходимое русло посредством воспитательных воздействий. Истории известны случаи, когда при помощи сильнейших социальных воздействий общественная психология менялась. Однако эти воздействия носили кратковременный характер и, что самое важное, были обратимы.

Человек после временного исступления непременно возвращается к начальному состоянию, но бывают случаи, когда в острые моменты теряются уже достигнутые высоты. Культурологическая штурмовщина и краткосрочные утомляющие рывки не могут носить исторического и социального смысла – они только негативно влияют на политическую волю и оказывают ослабляющие действие на реальность и на сами социальные рычаги.

Соотношение биологического и социального в человеке

В человеке биологические и социальные начала объединяются. От рождения человек является биосоциальным существом. Это значит, что он рождается с анатомо-физиологическими системами, которые недостаточно развиты, они формируются в свои конечные формы уже в условиях социума, но стоит отметить, что изначально они заложены в него как в человеческое существо. Механизм наследственности, который определяет биологическую составляющую человека, состоит, в том числе и из социальной его сущности.

Наследственность наделяет ребенка биологическими и инстинктивными свойствами. Маленький человек изначально обладает способностью полностью считывать поведение взрослых, подражает их действиям и звукам. Он наделён любопытством, а это является социальным качеством. ОН имеет свойство испытывать страх и радость. Более того, улыбка носит врождённый характер, а она уже является человеческой привилегией. Исходя из всего этого, можно говорить о том, что ребёнок появляется в этом мире как человеческое существо. Хотя в сам момент рождения, он, скорее, кандидат в человека. Человеком он не может стать в изоляции от общества. Оно вводит его в мир людей, и оно же регулирует и наделяет его поведение определённым социальным содержанием.

Любой здоровый человек имеет пальцы и руки, которые подчиняются его воле, он может начать рисовать, но это вовсе не делает из него художника или живописца. Это же относится и к сознанию, которое не является нашим природным достоянием. Сознательные психические явления вырабатываются в процессе воспитания, обучения, изучения языка, мира и культуры. Стоит отметить, что общественное начало проникает через психическое внутрь биологии индивида, которая является ядром его психической, сознательной жизнедеятельности.

Таким образом, человек – это целостная система биологического, психического и социального уровней, которые, в свою очередь, образовываются из двух измерений – природного и социального, наследственного и прижизненного приобретаемого. Важно указать, что человеческий индивид – это не простая арифметическая сумма биологического, психического и социального, а их совокупное соотношение, которое приводит в появлению новой качественной ступени – человеческой личности.

Биологическое и социальное в человеке

Общее понятие человека, характеристика его природы с точки зрения философской антропологии. Человек как биологическое и социальное существо. Единство и диалектика биологического и социального в человеке. Биологизаторские концепции и теории, их критика.

| Рубрика | Философия |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 10.10.2015 |

| Размер файла | 24,0 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2. Человек как биологическое и социальное существо

3. Единство биологического и социального в человеке

Список источников и литературы

Человек включен сразу в два мира: мир природы и мир общества, так как является и высшим млекопитающим и существом социальным, что мы и будем рассматривать.

человек философский социальный биологизаторский

1. Общее понятие человека. Его природа

Философская антропология традиционно под природой человека понимает структурно организованную совокупность важнейших признаков и свойств (качеств), характеризующих человека как особый род живого существа. К числу важнейших атрибутов большинство исследователей относят: сознание, труд и способность человека общаться с себе подобным. Проводится мысль о том, что природа человека едина, неисчерпаема и изменчива (пластична), всегда носит конкретно-исторический характер.

Проблема человека не может быть подменена ни проблемой субъекта, трансцендентального сознания, ни проблемой души, психологического сознания, ни проблемой духа, ни проблемой идеальных ценностей, идей добра, истины, красоты и пр. Человек не есть субъект гносеологии, не есть душа психологии, не есть идеальная ценность этики, логики, эстетики. В человеке пересекаются все круги бытия.

Человек есть существо, недовольное самим собою и способное себя перерастать. Самый факт существования человека есть разрыв в природном мире и свидетельствует о том, что природа не может быть самодостаточной и покоится на бытии сверх природном. Как существо, принадлежащее к двум мирам и способное преодолевать себя, человек есть существо противоречивое и парадоксальное, совмещающее в себе полярные противоположности.

Лавриненко В. Ф. говорит нам, что по своей сущности человек есть существо социальное. В то же время он есть дитя природы и не может в своём существовании выйти за её рамки, функционировать безотносительно к своей собственной биологической природе, не может перестать есть, пить, покинуть свою телесную оболочку и так далее. Биологическое в человеке отражается в генах, в морфофизиологических, электрохимических, нервно-мозговых и других процессах его организма. Социальное и биологическое находятся в человеке в неразрывном единстве, сторонами которого являются личность как его «социальное качество» и организм, который составляет его природную основу. Он появляется на свет с не полностью сформированными анатомофизиологическими качествами, которые будут развиваться при его жизни в социуме.

2. Человек как биологическое и социальное существо

Современный человек с самого рождения представляет собой биосоциальное единство. Сознание не является нашим природным достоянием, хотя природа создает физиологическую базу для сознания. Сознательные психические явления формируются в течение жизни в результате воспитания, обучения, активного овладения языком, культурой. Именно обществу человек обязан такими качествами, как преобразовательная орудийная деятельность, общение с помощью речи, способность к духовному творчеству. Обретение социальных качеств человеком происходит в процессе социализации: то, что присуще конкретной личности, есть результат освоения культурных ценностей, которые имеются в конкретном обществе. Одновременно это и выражение, воплощение внутренних возможностей личности.

Природное и социальное взаимодействие человека и общества противоречиво. Достижение биологической и социальной гармонии общества и человека на каждом историческом этапе выступает как идеал, стремление к которому способствует развитию как общества, так и человека.

К биологическим особенностями человека относят те признаки, которые характерны и животным. К ним относят наследственные признаки, наличие инстинктов (самосохранения, полового и др.), эмоции, биологические потребности (дышать, питаться, спать и т.д.), сходные с другими млекопитающими физиологические особенности (наличие одинаковых внутренних органов, гормонов, постоянная температура тела), возможность использовать природные предметы, приспособление к окружающей среде, продолжение рода. Социальные же особенности, характерные исключительно для человека заключаются в следующем: способность производить орудия труда, членораздельная речь, язык, социальные потребности (общение, привязанность, дружба, любовь), духовные потребности (мораль, религия, искусство), осознание своих потребностей, деятельность (трудовая, художественная и т.п.) как способность преобразовывать мир, сознание, способность мыслить, творчество, созидание, целеполагание.

Человека нельзя сводить исключительно к общественным качествам, поскольку для его развития необходимы биологические предпосылки. Но нельзя свести его и к биологическим особенностям, так как личностью можно стать только в обществе. Биологическое и социальное нераздельно слито в человеке, что делает его особым биосоциальным существом.

3. Единство биологического и социального в человеке

Рассматривая диалектику соотношения биологического и социального, важно установить, что в человеке предопределяет его естественные, генетические предпосылки, и какова роль и значение для его становления и развития социальной среды. Здесь важно отметить, что человек является частью природы, т.е. естественным телесным существом. Он рождается, испытывает потребности в пище, продолжает жизнь в потомстве и в конечном итоге умирает.

К биологическим факторам становления человека относятся свойства нервных процессов, подвижность которых определяет тип нервной системы, а значит и индивидуальные качества человека, его характер. Так же существенным биологическим фактором, влияющим на формирование человека, выступает функциональная асимметрия мозга (доминирование правого либо левого полушария). Определенную роль в становлении человека и его характера играют железы внутренней секреции. Так, доминировав мужских гормонов способствует формированию твердости, жестокости, деловитости, мужского склада ума, а гормоны женского типа определяют мягкость характера, артистичность, женского склада ума.

Биологическими факторами, а точнее сказать, генетическим аппаратом наследственности во многом предопределяются умственные способности человека, его одаренность, талант, гениальность, харизматичность и т.п.

Биологизаторские концепции довольно разнообразны. Один из основателей социологии Огюст Конт считал биологию фундаментом социологии. Многообразие социальной активности он объяснял «инстинктивными импульсами». Это также дарвинизм, который распространял действие законов естественного отбора на общество и пытался исчерпать ими особенности общественной жизни, а также фрейдизм, подчеркивающий ведущую роль в психической деятельности человека бессознательного начала и оправдывающий врождённые качества (например, агрессивность). Замечательный ученый Шарль Фуръе законом социального движения считал закон влечения страстей. Одной из наиболее распространённых в западных странах биологизаторских концепций является позиция социобиологии. Эта научная дисциплина накопила обширный материал, свидетельствующий о том, что в живой природе существуют разные формы организации подобно обществу (защита местожительства, иерархическая структура стада, передача опыта и др.). Один из её основоположников Э.О. Уилсон склонен объявить все социальные и гуманитарные науки лишь специализированными разделами биологии, поведение социального существа предлагает объяснить, исходя только из генетической предопределённости.

В плане критики биологизаторских теорий важно подчеркнуть, что определяющую роль в формировании человека играет социальная среда: развитие науки и техники, культура общества, специфика политической системы, его демократичности, цивилизованности, свободы прав человека и средств массовой информации и т.п. Вне общества человек не может развиваться. К. Маркс справедливо указывал, что ни борода, ни кровь не образуют сути человеческой организации. Человек есть отражение тех многообразных отношений и связей, которые существуют в обществе, что, однако, не даёт оснований для отождествления человека с социальными факторами его жизнедеятельности. Человек не является слепком, простым отражением социального окружения. Если бы это было так, то все люди одной культуры мало чем отличались бы друг от друга. Социальная среда «лепила» бы одинаковых людей. Но в том-то дело, что каждый человек индивидуален, своеобразие проявляется в психологии, мышлении, присущем во внутреннем мире. Общество во многом формирует человека, он при этом не оказывается сырым и податливым материал вроде глины или пластилина. Напротив, можно предположить, человек во всем богатстве присущих ему качеств и сам оказывает воздействие на характер общества, в котором он живёт. Вот почему при определении сущности человека следует исключить социологизаторское о нем представление.

Следовательно, говоря о человеке, пытаясь понять его, оценить его поступки, мы должны учитывать его триединую природу, потому как «магическое» триединство основных качественных характеристик (природное, социальное, духовное) свойственно любому из нас как нормальному представителю человеческого рода.

Список источников и литературы

2. Н. В. Рябоконь, Философия; УМК-Минск; изд-во МИУ, 2009 г.

3. Лавриненко В., 2-е издание; Философия, учебник; изд-во Юристъ 2004.

4. Бердяев Н.А. О назначении человека; изд-во АСТ Москва, 1993.