Что в дореволюционной россии означала поговорка идти под елку

Что в дореволюционной России означала поговорка «Идти под ёлку»?

И хотя после смерти Петра украшения хвойные с улиц исчезли, предприимчивые кабатчики от такого опознавательного символа отказываться не собирались. Привязанная к шесту елка или сосна была видна издалека. И страждущий люд мог легко найти место опохмелки. Либо утолить печаль, или же ополоснуть радость.

Чтобы объяснить смысл этой поговорки, необходимо рассмотреть её с точки зрения противоположной по смыслу, к примеру:

«Слетелись, как пчёлы на мёд»

Отрицательное и положительное.

На примере людских наклонностей.

Мухи и падаль- неотъемлемая пара. Сплетни, трагедия, ДТП. Люди, как мухи на трупный запах, толпой туда, где боль, кровь, грязь. Увидеть своими глазами, запечатлеть на телефоны, видеокамеры.

Пчёлы. Выставка цветов. Выставка картин. Оркестр симфонической музыки в парке. На такие мероприятия, даже бесплатные прилетят только настоящие ценители искусства.

Таких пчелок гораздо меньше мух.

Жаль, когда в толпу мух попадает ослабевшая заплутавшая пчёлка. Запах смерти не сравним с запахом нектара, он убьёт её, если не удастся вырваться из цепких лап.

Смысл в том, что живее будешь, если уступишь. Некоторые летят, дороги не разбирая.

Поэтому и есть правило 3-х Д. Оно же ДДД. Дай Дураку Дорогу.

И в напутствие им обычно говорят: 3,14(здуй). До первого столба.

И просто правило перехода через дорогу: сэкономишь секунду, потеряешь жизнь.

Очень верная поговорка, даже с точки зрения физиологии человека. Приняв «на грудь» человек становится часто куда активнее чем трезвый, и в пьяном состоянии не замечает усталости. А вот сон после принятия спиртного поверхностный и этого самого сна требуется уже не 7-8 часов, а 12, а то и больше, но вставать приходится на работу как положено, вот человек, накануне вкусивший «Зелёного Змия» и не готов к работе в полную силу! Кстати, я пишу не по кем то изложенной информации, всё это прочувствовано мною лично и неоднократно.

На протяжении веков люди многое замечали и появлялись постепенно разные поговорки и пословицы. Многие из них актуальны и в наши дни.

Это касается и данной поговорки, ей можно отнести к такой категории, которая выражается в поговорке

то есть к тем, в которой отображается лень и нерадивость.

Полностью эта поговорка звучит так:

Можно к этой поговорке приписать и ещё одну :

Мне в детстве никто из родных (прабабушка,бабушка,дедушка,мама и папа) никогда подобной поговорки не говорили.

А случайно в детском возрасте от 3 до 6 я конечно же разбивала посуду (и чашки и пиалы и блюдца и тарелки),обычно все говорили (видя мои испуганные глаза и мои извинения):

«Ничего страшного.Не переживай,махонькая.Посуда,она же бьется к счастью.Новую купим!»

Если бы мне сказали:

возможно,что я бы обязательно обиделась.

Я думаю,что если любят,то так говорить не будут.Возможно,что я ошибаюсь.Но,это мое мнение,сугубо личное мнение.

под елку идти

Смотреть что такое «под елку идти» в других словарях:

Под елку идти — Подъ елку идти (иноск.) въ кабакъ. Елка. Елкинъ (Иванъ елкинъ шуточно) кабакъ (на который по обычаю ставятъ елку). Ср. «Елка (кабакъ) чище метлы домъ подмететъ!» Ср. (Старикъ) казалось, успѣлъ уже ни свѣтъ ни заря заглянуть подъ елку и былъ… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

ни свет ни заря — (рано до восхода солнца) Ср. Баба вскочила ни свет ни заря, и собиралась было уходить. В.Б. Слепцов. Питомка. 1. Ср. Что хорошего; люди посмотрят и скажут: ни свет ни заря шампанское пьют. Островский. Бесприданница. 1, 2. Ср. Он ни свет ни заря… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Ни свет, ни заря — Ни свѣтъ, ни заря (рано до восхода солнца). Ср. Баба вскочила ни свѣтъ, ни заря, и собиралась было уходить. В. А. Слѣпцовъ. Питомка. 1. Ср. Что̀ хорошаго; люди посмотрятъ, и скажутъ: ни свѣтъ, ни заря шампанское пьютъ. Островскій. Безприданница.… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

Александр Лукашенко — (Alexander Lukashenko) Александр Лукашенко это известный политический деятель, первый и единственный президент Республики Беларусь Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, биография Лукашенко, политическая карьера Александра Лукашенко … Энциклопедия инвестора

ЕЛЬ — ЕЛЬ, елина, умалит. ёлка, елушка, елинка, елочка, елинушка. хвойное дерево Pinus, ель русская, европейская; P. obovata, ель сибирская. (В калуж. ·и·др. говорят ель вместо есть). Елка моху архан. мох навивается на шесточки, длиною около двух аршин … Толковый словарь Даля

Новогодняя ёлка — в Новомосковске … Википедия

«ДНИ ТУРБИНЫХ» — Пьеса. Премьера состоялась во МХАТе 5 октября 1926 г. В апреле 1929 г. Д. Т. были сняты с репертуара, а 16 февраля 1932 г. возобновлены и сохранялись на сцене Художественного театра вплоть до июня 1941 г. Всего в 1926 1941 гг. пьеса… … Энциклопедия Булгакова

Список эпизодов телесериала «Папины дочки» — Основная статья: Папины дочки Комедийный телесериал «Папины дочки» транслируется на канале СТС с 3 сентября 2007 года. На данный момент вышло 19 сезонов 390 серий (в каждом сезоне по 20 серий, исключение составляют 7 и 11 сезоны в них … Википедия

Список эпизодов телесериала «Морская полиция: Cпецотдел» — Список и краткое описание эпизодов американского телесериала «Морская полиция: Cпецотдел». Сериал выходит на экраны с 23 сентября 2003 года. К настоящему времени показано восемь полных сезонов. Содержание 1 Описание сезонов 2 Сезоны … Википедия

Как русских трижды пытались научить наряжать елку, и Почему рождественская традиция прижилась не сразу

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Истоки появления рождественской ели

Исследователи считают, что традиция украшать деревья связана с языческими верованиями. Ведь наши предки верили, что у природы есть душа и сверхспособности. В древности хвойное дерево считалась символом жизни, и люди верили, что его украшение задобрит духов леса. Поначалу украшали ель фруктами, орехами, цветами и так далее, а позже начали делать игрушки из соломы, тканей, бумаги, ваты и других подручных средств.

Также существует версия, что обряд украшения деревьев пришел к нам от древних кельтов, веривших, что каждый объект природы – не что иное, как вместилище духа. И нужно принести дары (жертвы), чтобы их задобрить. Так что первые украшения деревьев были ужасными и кровавыми, в основном сделанные из внутренностей животных, а иногда и людей.

Многие ученые сходятся во мнении, что германские племена в конце декабря отмечали праздник середины зимы, символом которого была ель. Именно это дерево было выбрано, так как лишь оно оставалось зеленым даже в зиму. Когда христианство начало вытеснять язычество, появилась следующая легенда: Святой Бонифаций срубил дуб, посвященный богу грома Тору, чтобы показать бессилие языческих богов. Но этот падающий дуб завалил все деревья в округе, кроме ели. Однако проповедник не растерялся, назвав ель «деревом Христа».

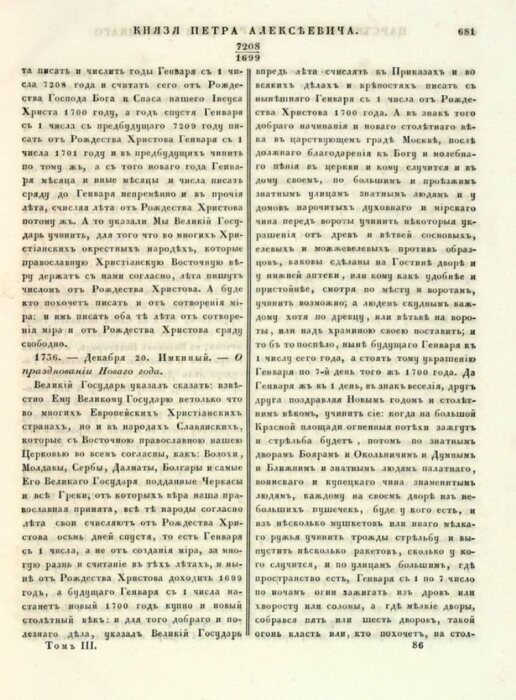

Первая попытка Петра I ввести традицию рождественской ели

Обычай украшать хвойное дерево на Новогодние и Рождественские праздники впервые в нашей стране ввел Петр I, который увидел эту традицию во время поездки за границу. По приезду он решил ввести понравившийся обычай и в России, издав указ от 20 декабря 1699 года «О праздновании Нового года». Государь велел перенести праздник на 1 января, и расставлять в домах, перед воротами и на улицах красиво украшенные деревья, а также ветви хвойных пород – сосны, ели, можжевельника. Напомним, раньше Новый год отмечали 1 сентября.

По велению императора свои дома должны были украсить абсолютно все: как богачи, так и бедняки. Но народ не особо воодушевился праздничным настроением Петра I, поэтому приказ исполняли неохотно. Так что традиция не прижилась, забывшись на сто лет.

Женившись на Александре Федоровне в 1817 году, Николай I решил порадовать свою новоиспеченную жену, подарив ей настоящий Рождественский праздник. Супруга по достоинству оценила такой жест. В России это была первая настоящая рождественская елка с красивыми украшениями, горящими свечами, сладостями и подарками.

Подражаю государю, начали наряжать рождественское деревце и представители элиты Москвы. И уже к 1880-м годам украшенная ель на рождественские праздники стала обычным делом во многих московских домах, однако на окраинах и в ближайших селах данная традиция не стала популярной. А вот в городе елки устанавливали в школах, различных учреждениях, на катках и так далее. Елки украшали дефицитными в то время мандаринами, которые покупали лишь в большие праздники. Также появились елочные игрушки, которые можно было приобрести в специальных лавках.

Но, когда началась Первая мировая война, традиция попала в немилость и стала считаться вражеской из-за начавшегося антинемецкого движения. После того как в 1915 году военнопленные из Германии решили устроить себе рождественский праздник с елкой, Николай II запретил всем следовать этому обычаю.

Елка как религиозная пропаганда

В послереволюционный период был снят запрет на традиционную елку. Но такое послабление было ненадолго, уже спустя девять лет Центральный комитет всероссийской коммунистической партии признал традицию устанавливать рождественскую елку антисоветской. А спустя год и вовсе запретили отмечать Рождество, так как началась антирелигиозная программа.

Елка была так называемым «религиозным хламом», который задурманивал умы взрослых и детей. Считалось, что именно с «поповского обычая» наряжать елку младшему поколению могла прививаться религиозность.

С тех пор украшать ель дома было незаконно. Конечно, находились те, кто делал это в тайне. Самое главное для них было зашторить окна, ведь если с улицы кто-то заприметит в окне елку, то может сообщить о неблагонадежности семьи. Кстати, сразу за елкой упразднили и выходные дни на всех предприятиях, сделав их рабочими.

Павел Постышев вернул советским детям праздничные елки

Не желая больше медлить, Павел Петрович решил отправиться в Москву с мечтой снова подарить детям, да и взрослым, красивый и веселый праздник. Его попытка увенчалась успехом, праздник вернули и сделали его всенародным. Единственное, что елку теперь стали украшать не к Рождеству, а к Новому году.

Кстати, в семье Постышева есть интересная история, связанная с елкой. Когда Павел собирался в Москву, его сын заболел воспалением легких с осложнениями. Добившись возвращения праздника, Постышев вернулся домой с маленькой елочкой, украшенной стеклянными горящими свечами, и поставил ее у постели больного сына. Что удивительно, сын достаточно быстро пошел на поправку. Так в семье появилась история, что сына вылечили не лекарства, а новогодняя елочка.

Новогодние праздники быстро стали самыми любимыми. Началось строительство огромного количества катков, ярмарок, горок. Стремительно развивалась торговля елками и различными новогодними украшениями. Особый ажиотаж вызвала первая новогодняя елка, установленная в 1937 году в Москве.

Теперь макушку украшала не золотистая восьмиконечная Вифлеемская звезда, а красная советская. Игрушки на новогодней красавице в основном были в виде пионеров, героев из русских сказок, животных, крошечных автомобилей, часов, сосулек и так далее. Во многих семьях постсоветского пространства даже сейчас этими игрушками украшают новогоднее деревце.

Неизменным гостем на зимних праздниках стал Дед Мороз в красной шубе, с волшебным посохом и мешком с подарками. А уже в 50-е годы появилась и его спутница внучка Снегурочка. Кстати, ее образ был выдуман советскими писателями Львом Кассилем и Сергеем Михалковым. По сей день эти персонажи радуют детишек на новогодних утренниках и других мероприятиях. Да и взрослые зимние корпоративы редко обходятся без этих полюбившихся героев. Читайте далее, как славянский злобный Корочун превратился в новогоднего добряка: История Деда Мороза.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

От Петра I до Павла Постышева: кто подарил россиянам традицию наряжать елку

Трудно сейчас представить, но традиция наряжать елку была в России не всегда. Обычай пришел к нам из Германии.

Попытка № 1: Петр I и его именной указ

Петр I, которому во время заграничного вояжа понравилась эта традиция, своим указом «О праздновании Нового года» от 20 декабря 1699 года повелел считать началом года 1 января. И в этот день в домах и на улицах Москвы «учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых».

О традиции забыли на 100 с лишним лет.

Попытка № 2: Николай I и подарок супруге

Вспомнили об обычае ставить елку в XIX веке в Чудовом дворце в Кремле. В 1817 году женился великий князь Николай Павлович — будущий император Николай I. Чтобы порадовать свою молодую супругу Александру Федоровну, дочь прусского короля, он устроил для нее на Рождество первую в России настоящую елку с украшениями, свечами и развешанными на ветвях сластями и подарками.

Вслед за императором наряжать елку на Рождество стала московская знать — купцы Вишняковы, затем Андреевы. К 1880-м годам елка к Рождеству стала в Москве обычным делом. Их устанавливали не только в домах, но и в школах, учреждениях, на катках, а в игрушечных лавках начали торговать елочными игрушками. В те годы елки нередко украшали мандаринами. Фрукт этот был редким и дорогим в Москве, потому и покупали его по большим праздникам. Правда, традиция ставить елку была в XIX веке преимущественно городской. В сельской местности такое развлечение не было популярным.

Во время Первой мировой войны, в которую Россия вступила в 1914 году, елка попала в опалу. В стране началась антинемецкая кампания, и рождественскую традицию наряжать дерево посчитали вражеской. Когда в 1915-м немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили праздник с традиционной елкой, в газетах это назвали «вопиющим фактом», а Николай II запретил следовать этой традиции.

Елка под запретом: пострадала за религиозную пропаганду

После революции запрет на елку отменили. Но ненадолго. В 1926 году ЦК ВКП(б) назвал обычай устанавливать так называемую рождественскую ель антисоветским, а годом позже началась антирелигиозная кампания. Празднование Рождества запретили.

Елку стали считать «дикарским» и «поповским» обычаем, пресса называла ее «религиозным хламом» и «религиозным дурманом» и писала, что именно с нее начинается религиозность детей.

Вместо рождественских праздников тогда стали проводить карнавалы московских комсомольцев с ряжеными попами, монахами и ксендзами. Катки на Патриарших прудах и Девичьем поле были заполнены молодежью, над ними стреляли фейерверки. А выходные дни на заводах и фабриках, в учреждениях и организациях по просьбам трудящихся отменили и сделали рабочими.

Наряжать дома елку стало противозаконно. Рождественские елки наряжали тайно. Главное — не забыть занавесить окна, потому что управдом или дворник мог заметить горящую елочку в окне и доложить о неблагонадежности жильцов.

Попытка № 3: Павел Постышев и елка для детей

Павла Постышева называют «человеком, который вернул народу елку». Он был вторым секретарем ЦК компартии Украины и в декабре 1935 года приехал в Москву на пленум ЦК ВКП(б).

После разговора с И.В. Сталиным на пленуме Постышев опубликовал в газете «Правда» заметку «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!».

Об этой истории вспоминал в мемуарах его сын Леонид, ставший позже старшим научным сотрудником Академии общественных наук при ЦК КПСС. «Однажды летом 1935 года отец вдруг произнес странную фразу: “Что-то мы все-таки не додумали…”». Речь, как выяснилось, шла о запрете елки. Павел Постышев рассказал своим детям, «с какой завистью мы заглядывали в окна богатеев, где вокруг наряженной и обвешанной подарками елки водили хороводы буржуйские дети». Постышев отправился в Москву с идеей вернуть праздник детям.

На заметку обратили внимание, праздник вернулся и стал всенародным. Только елку стали наряжать не на Рождество, а на Новый год.

Перед его отъездом сын Леонид тяжело заболел воспалением легких. Вернувшись с пленума, Постышев сразу же пришел к сыну и поставил на тумбочку возле его постели маленькую елочку, которая «засветилась десятком маленьких стеклянных свечек». Вскоре сын пошел на поправку, а в семье так и говорили, что вылечили его не врачи, а елка.

С тех пор для московских детей массово строили горки и катки, организовывали карнавалы и спектакли. На рынках шла бойкая торговля елками, а в магазинах — новогодними украшениями.

Впервые праздник новогодней елки организовали в 1937-м в Москве, в Колонном зале Дома союзов. Вместо золотой Вифлеемской звезды появилась новая — красная. Вместе с елкой появился Дед Мороз в длинной шубе, высокой круглой шапке и с посохом в руке. А позже, в 1950-х годах, возникла Снегурочка: образ внучки Деда Мороза придумали писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков. Конфеты и фрукты в качестве украшений сменили новые игрушки — пионеры с горнами, пистолеты, игрушечные автомобили, дирижабли, початки кукурузы, спутники, персонажи русских народных сказок. Примерно так елку наряжают до сих пор.

Фотографии предоставлены Главархивом Москвы.

Новогодняя елка: от запрета до расцвета

Есть исторический стереотип: Петр I, вводя новое летосчисление, из-за которого 1 января наступил не 7208, а 1700 год, заодно решил достойно отпраздновать реформу.

Все так, но новогодних елок в нашем понимании веселый царь устраивать не повелевал. Да и германской рождественской традиции его «некоторые украшения от древ» не в полной мере соответствовали. К тому же народ привык в ночь с 31 декабря на 1 января отмечать вечер Василия Кесарийского. Другие названия: «щедруха» (гуляли как на Масленицу, появился даже термин: «кесарийский» поросенок, которого зажаривали целиком), Васильев вечер.

С 1704 года новогодние торжества Петр I перенес в Петербург. Там и гуляли по-царски, причем явка на новогодние балы-маскарады вельмож была обязательной.

После смерти Петра обычай стал умирать. Каких-то особых гонений против елок не было. Проблема заключалась в том, что петровская затея не слишком-то прижилась в народе. В период петровского правления это была чисто городская забава. Селу вообще забыли разъяснить, для какой надобности надо вешать яблоки и пряники на елки.

К тому же не вся страна сразу перешла на петровский календарь. Народ исстари на Руси встречал наступление нового года 1 марта. И так продолжалось до конца XV века. В 1492 году Русская православная церковь приняла решение о переносе новолетия на 1 сентября.

Мягко говоря, успели привыкнуть. А устои всегда ломаются с трудом.

К тому же еловыми ветками на Руси часто устилали путь, по которому несли покойника на погост. Потому елка как-то не слишком ассоциировалась у крестьян с весельем и праздником.

Наконец, у православной церкви не было большого желания продвигать в народные массы лютеранский обычай. Пожалуй, наиболее стойко хранили петровские заветы лишь те, кого сейчас бы назвали рестораторами. Крыши многих кабаков на Руси украшались елками. Кстати, после новогодних праздников ели вообще с них не снимали. Само выражение «идти под елку» в те времена означал поход в питейное заведение.

В 1819 году Николай Павлович по настоянию супруги впервые поставил в Аничковом дворце солидных размеров новогоднюю елку. В 1825 году в Петербурге впервые установили публичную елку.

В те времена игрушек еще не было, елку украшали фруктами и конфетами.

«Под елочку», которую в столице устанавливали 24 декабря, в сочельник, устраивали и царский банкет. В архивах сохранилось меню: супы, пирожки, говядина с приправой, жаркое с салатом, соленые огурцы (император их просто обожал), холодец по-шведски, крольчатина по-уэльски, норвежская треска, минога по-аббатски, мороженое.

В деревнях елка по-прежнему не приживалась. А вот города новая мода просто захватила, начался елочный ажиотаж: из Европы выписывали дорогие елочные украшения, в богатых домах устраивали детские новогодние утренники. «Елкой» стали называть уже не кабаки, а рождественский праздник для детей с раздачей подарков.

При Александре III было положено начало новой традиции: члены императорской фамилии выступали на новогодних «корпоративах». Как правило, император с великими князьями ехал в манеж кирасирского полка на елку для нижних чинов собственного Его Величества конвоя, сводно-гвардейского батальона и дворцовой полиции. Фантастическая деталь: на следующий день елка повторялась для чинов, бывших накануне в карауле. Согласитесь, какая-то просто нереальная забота о подданных.

Так продолжалось до Первой мировой войны, в которую Россия вступила в 1914-м. В стране началась активная антинемецкая кампания. Весной 1915 года Николай II утвердил «Особый комитет для объединения мероприятий по борьбе с германским засильем», ближе к зиме началась ликвидация немецких колоний в Поволжье, на Южной Украине и Кавказе, а также принудительное переселение колонистов в Сибирь.

В канун 1915 года немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили праздник с традиционной елкой. Пресса назвала это «вопиющим фактом», журналистов поддер жали святейший Синод и император Николай II. Традицию царь назвали «вражеской» и категорически запретил ей следовать.

Вот записи из дневника Николая II: «Поехал в военный госпиталь на елку больным», «в новой комнате Аликс была наша собственная елка с массой прекрасных взаимных подарков. «.

Или вот распорядок дня Николая II 31 декабря 1913 года. В 15 часов царь поехал в военный госпиталь и в лазарет Гусарского полка на елку. В 23 часа 30 мин. поехали в полковую церковь на новогодний молебен.

Ну и при чем тут «вражеская традиция»?! В принципе при таком раскладе царь и себя обязан был объявить врагом русского народа.

После революции запрет отменили. Германский пролетариат, даже находящийся под чуждым революции церковным влиянием, по определению не мог считаться врагом советской власти. А самое главное, Ленин любил елку.

Впрочем, поползновения на традицию были и в те времена. Еще при жизни вождя многие его соратники, видные партийцы, пытались объявить рождественское дерево «буржуазным предрассудком». Но сделать с этим религиозным пережитком ничего не могли. Как запретить «предрассудок», если сам вождь лично устраивал для детей елку в Сокольниках?

При этом порой проявлял чудеса героизма. 6 января 1919 года, когда он ехал из Кремля в Сокольники на первый новогодний детский праздник, машину остановили налетчики известного московского бандита Якова Кошелькова. Буквально выбросили Ильича из машины, приставили револьвер к виску, пошарили по карманам, отняли деньги, документы, «браунинг» (вооруженные охранник Ленина и его личный шофер не сопротивлялись, чтобы не подвергать опасности жизнь вождя). Кошельков не узнал Ленина, о чем потом очень жалел: сказал подельникам, что, если бы взял Ленина в заложники, можно было потребовать в обмен на него выпустить на волю всю «Бутырку». Ну и деньгами выкуп солидный.

Даже в новогоднюю ночь 1924 года, когда Ильич был смертельно болен и жить ему оставалось три недели, Н. К. Крупская устроила традиционную елку. Но после смерти вождя с елкой расправились. Наши прадеды слышали такие стихи:

Только тот, кто друг попов,

Елку праздновать готов.

Мы с тобой враги попам,

Рождества не надо нам!

С 1926 года украшение елки уже считалось преступлением: ЦК ВКП(б) назвал обычай устанавливать так называемую рождественскую ель антисоветским. В 1927 году на XV съезде партии Сталин заявил об ослаблении антирелигиозной работы среди населения. Началась антирелигиозная кампания. Партконференция 1929 года отменила «христианское» воскресение: страна перешла на «шестидневку», запрещено празднование Рождества.

Странно, что никому не пришло в голову, что подобные формулировки фактически объявляли Ленина злостным антисоветчиком, мракобесом и просто преступником.

Привыкли руки к топорам

Неожиданно для всех Сталин согласился.

Некоторые историки называют Постышева «человеком, который вернул народу елку». Тезис не бесспорный.

Что наводит на размышления. Во-первых, в партийной иерархии Постышев был, мягко говоря, не слишком значительной фигурой. Во-вторых, знаковые идеологические решения Сталин никогда не принимал с наскока. Решение, скорее всего, было тщательно продумано и подготовлено. И вряд ли кем-то еще, кроме самого вождя.

Звезда и шампанское

Снегурочка появилась в начале 1950-х. Образ внучки Деда Мороза придумали лауреаты Сталинских премий Лев Кассиль и Сергей Михалков. С этого момента отечественная новогодняя традиция может считаться завершенной. Каких-то принципиальных изменений в праздновании Нового года с тех пор не замечено. Ну разве что вместо звезды все чаще используют разнообразные политически нейтральные пикообразные верхушки. В основном китайского дизайна и изготовления.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)