Что в древности использовали вместо утюга

Что такое «гавки» и «рубель», и как гладили без утюга во времена Древней Руси

Как гладили бельё на Руси без утюга, и что такое «рубели» и «гавки» знают этнографы. Люди этой специальности изучают особенности культуры и быта народностей в разные исторические периоды. Утюг прошёл долгий путь трансформации, прежде чем приобрёл очертания, узнаваемые в современном мире.

Чем гладили на Руси до появления железного утюга

К внешнему виду было особенное отношение и во времена Древней Руси. Славяне по-разному приводили свою одежду в надлежащий вид.

Для того чтобы распрямить наряды после стирки, использовали простые предметы.

В большинстве регионах из дерева вырезали «плашки» с рукоятью. Они представляли собой толстую доску, на одной стороне которой делали зубчики. В дополнении к нему шла «скалка» – круглая палка.

Влажное бельё аккуратно наматывали на «скалку», и водили сверху «плашкой» с зазубринами.

В разных волостях Руси у аналога утюга было своё название.

Так, «скалку», палку, на которое наматывали бельё, именовали «валёк» или «колотушка», «пральник».

Доску с зазубринами называли:

Глажка одежды во времена Древней Руси было занятием хлопотным. Зачастую для него выделяли целый день.

Что такое «гавки», и для чего их использовали на Руси

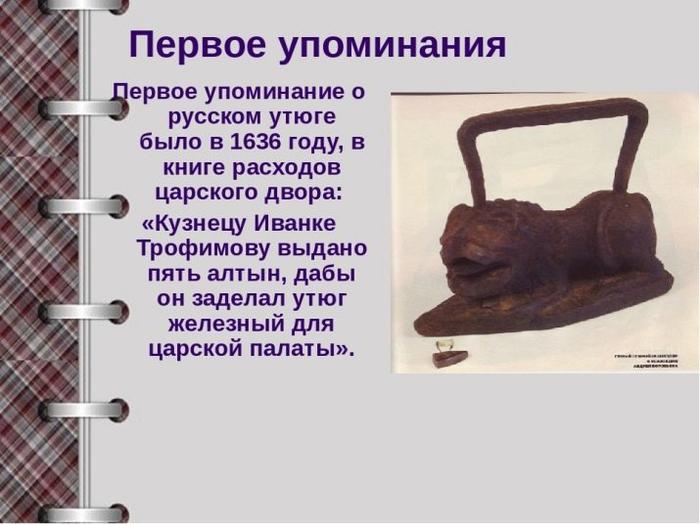

На Руси первые упоминания об утюге, появились в исторических хрониках в феврале 1636 года.

Запись была сделана в книге расходов царского двора.

Простому люду такое приспособление для глажки, как чугунный утюг, было не по карману. Поэтому в народе продолжали использовать разные приспособления.

Одним из предметов, используемых для разравнивания белья после стирки, были «гавки». Так называли специальные стеклянные ёмкости. Их заполняли горячей водой. Затем «гавками» водили по одежды. Их аналогом со временем стали стеклянные бутылки и железные кружки.

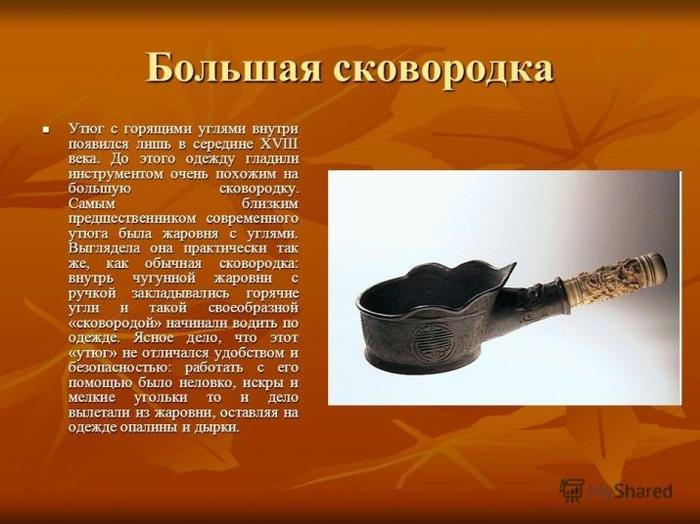

Ещё одним интересным приспособлением для глажки белья на Руси было приспособление, напоминающее современную сковороду. Изготавливали такой «утюг» из железа, к которому крепили деревянную ручку.

Наполняли «сковороду» для глажки горячей водой или углями.

Одежду во времена Руси шили из домотканого полотна. Оно отличалось плотностью и грубостью. Вещи из него после стирки становились грубыми. Поэтому приспособления-утюги, в первую очередь, предназначались для того, чтобы размять такую одежду.

С появлением более лёгких тканей, рюшек и манжет, возникла необходимость в изобретении более универсальных устройств.

Как стирали и гладили в старину на Руси (12 фото)

Предлагаю небольшую экскурсию в прошлое

Некоторые еще знают, что такое стиральная доска («у моей бабушки такая в деревне»), но мало кто видел ее в действии. А ведь она появилась только в начале 19 века и больше употреблялась в тесных городских условиях, лишенных простора и близкого соседства озера, реки или ручья.

Предшественниками такой ребристой доски были предметы, один внешний вид которых повергает человека непосвященного в ступор. Но – по порядку.

Чем стирали

Еще сто лет назад хозяйкам не надо было прицениваться к моющим средствам – не было нужды. Для стирки использовались мыльные растворы, которые получали в домашних условиях. Это был щелок и мыльный корень.

Щелок, давший название целому классу химических соединений, щелочам, получали из раствора золы, бесплатно поставлявшейся русской печью ежедневно. Щелок еще называли «бук, буча», а сам процесс стирки – «бученье».

Как и где стирали

Стирать с ним можно было следующим образом – в кадушку с бельем клали мешочек с просеянной золой, заливали водой и кидали туда раскаленные «бучные каменья», чтобы вода кипела. Но можно было получить щелок в виде раствора.

Для этого золу смешивали с водой, настаивали несколько дней и получали мыльный на ощупь раствор – концентрированный настолько, что его приходилось дополнительно разводить водой. Иначе одежда при стирке таким сильным щелоком могла быстрее изнашиваться.

Другой источник средства для стирки, растение мыльнянку (или мыльный корень) мельчили, замачивали, процеживали, и полученным раствором стирали, стараясь весь израсходовать, так как он быстро портился.

Никогда не стирали в бане, это считалось грехом. Бучить белье могли в доме или около бани, а значит, рядом с водоемом. Для стирки использовались чугуны, глиняные корчаги, корыта, ступы, песты, вальки…

Хозяйка замачивала белье, заливая его щелоком, в ведерном, то есть помещавшем в себя ведро воды, чугуне, и ставила в печь. Но не надо представлять себе женщину, мужественно вталкивающую тяжеленный чугун в устье печи – ей в этом помогал ухват и каток.

Если ухват знаком всем, то назначение катка следует объяснить – это специальная гантелеобразная деревянная подставка, по которой ручка ухвата вкатывала тяжелую емкость в жаркое нутро печи. Итог бученья белья – белоснежные скатерти и рубахи из домотканого полотна.

Еще одним орудием для стирки служил ВАЛЕК. Этой небольшой деревянной лопаткой «валяли» или «клепали» выстиранное белье на камне или на доске на берегу. Если ни ступа, ни корыто, ни лохань обычно красотой не отличались, то вальки могли украшаться затейливыми орнаментами.

Красивым резным вальком, расписанным яркой краской, девице жалко было и работать… В Национальном музее есть валек, по которому видно – владелица берегла его и в работу не пускала.

Любая ответственная хозяйка знает: стирка – это еще полдела, надо еще выгладить то, что отбелили заботливые руки.

Чем и как гладили одежду в старину

Рубель и скалка

Рубель представлял собой прямоугольную доску с рукоятью: на нижней стороне были вырезаны, вырублены поперечные скругленные зарубки, а верхняя, лицевая сторона зачастую украшалась резьбой.

На Севере любимым приемом резьбы было «рытье», когда поверхность предмета покрывалась зубчатым узором, но могли и просто вырезать орнаменты тонкими контурными линиями. И опять на рубелях часто можно увидеть инициалы и даты – верные признаки того, что это подарок.

Катка белья требовала определенных физических усилий от женщины, но не стоит думать, что приход в деревенские дома металлического утюга сделал процесс глаженья более легким.

Первые утюги

Во-первых, такой утюг в деревенской жизни был вещью дорогой и редкой, и оттого служил зачастую показателем благосостояния (как и самовар, например). Во-вторых, технология глаженья по сравнению с катанием белья рубелем была даже более трудоемкой.

Различали два основных типа утюгов – портняжные и прачечные, хотя в ходу в домах были и те и другие. Портняжный утюг, по сути, был остроносым бруском из чугуна с ручкой.

Его накаляли на огне и осторожно брали прихваткой за ручку, чтобы не обжечься. Такие утюги были самых разных размеров – от совсем небольших, для глажения мелких складок на одежде, до гигантов, поднять которые мог только мужчина.

Портными, как правило, и были мужчины, и работать им приходилось с очень плотными тяжелыми тканями (мне однажды пришлось прошить такое сукно – делать это пришлось, краснея и пыхтя от натуги, да и с риском сломать иглу). И инструменты для глаженья были соответствующие.

Прачечные утюги нагревались иным способом: они были полые внутри и имели подвижную задвижку в широкой части корпуса – туда вкладывалась чугунная тяжелая сердцевина, нагретая на огне.

Еще один вид утюгов, использовавшихся в быту – это углевые или духовые утюги. Верхняя часть корпуса у такого утюга откидывалась, и внутрь закладывались угли.

Остывающие угли хозяйки раздували или разогревали, раскачивая утюг из стороны в сторону. Поэтому важно было еще и не угореть при глажке! Углевой утюг мог быть снабжен трубой и внешним видом больше напоминал допотопный пароход.

Представляя хозяйку, раскачивающую увесистое чугунное сооружение, убеждаешься – сноровка у наших «бабушек» был недюжинная, и сила – тоже. Естественно, современный пластмассово-тефлоновый красавец в разы легче своего чугунного литого предшественника.

Чтобы не быть голословной, я вооружилась безменом и взвесила несколько старинных утюгов в хранилище Национального музея

Самый легкий весил 2,5 килограмма, среднего размера утюги в пределах 4 кг – для нескольких часов глажки цифра внушительная. Ну а самый тяжелый – литой портняжный гигант – заставил безмен жалобно крякнуть и показать 12 килограмм…

Рубель для глажки белья — что это такое

По мере развития общества менялся уклад жизни людей и все что их окружало. Какие-то вещи исчезали, другие их заменяли. Рубель появился на Руси семь веков назад, и ушел из обихода во второй четверти 20 века. Он относится к таким предметам, которые дают представление, как раньше без утюга могли гладить белье. По мере развития ремесел рубель применялся для выделки кожи и валяния обуви. Позже он стал народным музыкальным инструментом. Сегодня рубель можно увидеть только на выставках в российских краеведческих музеях и музеях народного быта.

Чем гладили белье до утюга

Ткани ручной работы из конопли или льна были плотными и грубыми, и их глажка представляла собой процесс размягчения и разравнивания структуры от складок и заломов после стирки. Для этого использовались твердые предметы, которые помогали выполнять эти задачи. По мере появления прядильных машин ткани стали мягче и их легче было разгладить. Изготовление более сложной одежды привело к необходимости развивать технику для глажки — так появился первый утюг.

Виды древних приспособлений для глажки

У каждого народа есть своя история использования приспособлений для глажки. Археологи находили среди предметов каменного века полированные кости мамонта, которые могли для этого использоваться. На территории Южной Америки применяли два плоских камня, между которыми размещали влажную одежду или ткань и оставляли до высыхания. Позже камни (булыжники) стали нагревать перед глажкой и водить ими по поверхности ткани.

В Древнем Риме гладили путем выбивания ткани металлическим молотком или закладывали ее между двумя деревянными пластинами и зажимали тисками. В Древней Греции растягивали изделия нагретым металлическим прутом. В Китае использовали металлическую форму с удлиненной рукояткой, напоминающую современную сковороду, на которой находились раскаленные угли.

Глажка белья на Руси

Сохранились сведения, как гладили белье в старину на Руси. Для этого использовали железные кружки, стеклянные шары или бутылки, заполненные кипятком. Их называли «гавками», ими водили по одежде и разглаживали ткань. Упоминаются также катки, состоящие из трех соединенных друг с другом валиков с ребрами, а также приспособление, похожее на то, которое применялось в Китае — железная сковорода с деревянной ручкой, наполненной раскаленными углями или горячей водой. Однако продолжительный период в истории России женщины пользовались рубелем для того, чтобы погладить ткань.

Что собой представлял рубель

Предмет обихода на Руси, который называли пральник, раскатка, рубчатая качулка, ребрак, гранчак, катальная палка или рубель, представлял собой деревянную пластину длиной от 60 до 80 см и 10–20 см шириной. На одном конце бруска или на лицевой поверхности находилась ручка. На некоторых гладильных инструментах прикреплялись две ручки.

Одна сторона изделия была рабочей, на ней вырубались топором трапециевидные рубцы. Название рубель произошло от слова «рубить». Другая гладкая сторона украшалась геометрической или растительной резьбой, росписью или скульптурой. Украшенный инструмент для глажки служил оберегом дома и домочадцев, часто он передавался по наследству. Принято было, чтобы парни преподносили девушкам рубель в качестве подарка, и на нем вырезалась дата и имя. В российских регионах его делали разных размеров, формы, стиля резьбы и украшения. В быту он использовался не только как предмет для глажки, иногда его использовали во время стирки.

Обратите внимание! В музеях России можно увидеть чугунный рубель. Образцы таких инструментов сохранились двух видов. Один прямой формы, другой — изогнутый. Один с загнутым концом внутрь, другой — наружу. Зубья острые у одних, и округлые у других. Длина рубеля составляет от 50 до 60 см, вес около 4 кг. Краеведы считают, что такие инструменты применялись для выделки кожи или обработки льна и конопли.

Особенности использования рубеля

В быту использовался рубель для глажки белья в паре со скалкой или валиком. Этот способ глажки считается механическим. Вначале отжатое мокрое белье сворачивалось шириной равной длине скалки или валика, затем плотно наматывалось на скалку, и получалась скатка. Она укладывалась на край стола и прокатывалась ребристой поверхностью рубеля по поверхности стола туда и обратно. Затем снова скатка устанавливалась на край стола, и прокатка повторялась. Инструмент прижимался к скалке с силой и удерживался одной или двумя руками. Такой процесс назывался раскаткой.

Как изготавливали рубель

В домашних условиях мужчины делали старинный инструмент сами кустарным способом, а мастера изготавливали его на заказ или для продажи на ярмарках. На Руси было принято дарить рубель на свадьбу, поэтому умельцы специально делали инструменты для подарков с особым декором. Для изготовления рубеля использовали лиственные твердые породы деревьев:

Сохранились описания, что рубель изготавливали вручную топором, пока не появились станки. Вначале брали деревянный брусок размером 100х20 см и толщиной 5–6 см и обрабатывали, чтобы убрать острые углы. Делали инструмент так, чтобы он был выгнут по оси и расширялся к одному концу. Глубина изгиба составляла 1 см. Затем поверхность пластины пропиливалась на 10 мм с расстоянием между углублениями в 15 мм. По проложенным меткам вырубали топором ребра со скошенными сторонами глубиной и шириной по 1 см и сглаживали грани, придавая им округлость.

Дополнительная информация. Среди музейных экспонатов имеется предмет, по форме напоминающий рубель, но называется подческой. Его тоже делали из дерева, но вместо вырубленных ребер у него в распилах были вложены заостренные металлические пластины. Подческа использовалась не для глажки, а для выравнивания соломы на крыше дома, чтобы вода стекала ровно и не проникала в жилище.

На платформах, продающих антиквариат, можно увидеть лот — рубель. Начальная цена от 400 до 15000 рублей. Это подлинные сохранившиеся образцы инструментов для глажения. Интерес к этому предмету не стихает. Его приобретают коллекционеры и те, кто любит этнический стиль в дизайне интерьера.

Бученье наших прабабушек. Рубель, скалка и утюг

Знаете ли вы, как и чем гладили отстиранное бельё наши предки? Сколько затрачивалось на это времени, сил и средств? Принесло ли изобретение чугунного утюга долгожданное облегчение? С какой опасностью было сопряжено глаженье белья? В этой статье я расскажу вам об этом!

Каких только нет сейчас утюгов! Беспроводные, с пароувлажнителями, с датчиками и индикаторами, с десятью режимами для каждого вида ткани. Гладильные доски тоже не отстают, и дарят нам уйму удобств: они могут настраиваться под любой рост и даже встраиваться в мебель. А внешний вид и того и другого? Так бы и гладила бельё весь день. Спросите у своих бабушек и прабабушек, было ли им так же легко справляться с хозяйством? Нет, тяжко, ответят они.

До появления современного утюга глаженье белья отнимало весь день и все силы. После того, как хозяйки проходили все муки ручной стирки щёлоком (который наносил изрядный вред коже рук и ногтям), им на следующий день предстояло совершить ещё один подвиг – погладить отстиранное. И по сравнению с ним, подвиги Геракла просто прогулка по парку. Так давайте ознакомимся со старинным способом глажки белья.

До XVII века

А до этого бельё, считай, и не гладили – его разминали до тех пор, пока оно не становилось мягким.

Процесс «раскатки» белья проводился с помощью рубеля и обычной скалки. Рубель – это доска из твёрдых пород дерева прямоугольной вытянутой формы с рукояткой на конце. На одной его стороне находились поперечные зазубрины, а другая украшалась резьбой или орнаментами.

Бельё складывалось несколько раз узкой полосой и наматывалось на скалку. Намотка должна была быть очень плотной и без складок. Затем хозяйка катала этот свёрток по столу, с силой прижимая его рубелем. Зазубрины на рубеле разминали ткань, и из неё выходила последняя грязь. Раскатанное таким способом бельё становилось мягким и белоснежным.

Правда, чтобы довести ткань до такого состояния, нужно было приложить много-много усилий. Раскатка – дело не для слабых и изнеженных барышень!

С приходом утюга

Жизнь легче не стала. Во-первых, стоил он дорого, имелся не у всех, и поэтому являлся признаком достатка. Во-вторых, изготавливали его из чугуна, и весил он от 2,5 до 5 и даже 12 кг!

Существовало три вида утюгов: портняжные, прачечные и углевые. Первые были литыми, их раскаляли в печи, брали полотенцем и гладили так же, как и сейчас. С разницей, что утюг весил несколько килограммов, и его постоянно приходилось подогревать в печи. Этот момент, конечно, придавал делу элемент риска: можно было серьёзно обжечься или уронить утюг на ногу.

Прачечные утюги имели чугунную сердцевину, которую вынимали, разогревали в печи и вкладывали назад. Этот вариант был уже немного безопаснее, но также трудоёмок.

Угольные утюги, хоть и избавили хозяек от мороки часто бегать к печи, но были по-прежнему опасными. Железным совком во внутреннюю его полость засыпались раскаленные докрасна угли. Они подогревали подошву утюга, но их приходилось часто обновлять. Представьте: хозяйка должна была перевернуть тяжеленный и горячий утюг, вывалить из него угли в печь и засыпать новые. На словах это звучит просто, но попробуй, проделай эту операцию несколько раз! К тому же, горящие угли выделяют угарный газ, от которого можно было угореть.

Вот и не знаешь даже, что было легче: рубелем катать бельё по столу или чугунным утюжищем орудовать, почти как кувалдой. Ясно одно, чтобы в старину постирать и отгладить одежду, хозяйка должна была быть не хрупкой женщиной, а тяжелоатлеткой!

У моей бабушки был рубель, она туго скатывала простыню без скалки и катала рубелем, мне тоже давала, утюг у нее был и даже два помню, может второй был у другой бабушки. Один нагревался, когда его ставили в печь, на плиту и был, как я теперь понимаю цельнолитой. А другой утюг имел внутри место для горячих углей, он как то открывался, внутрь накладывались угли. Вот и гладили – этот утюг походил на паровоз…

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

История появления и развития утюга – от угольного до современного

История создания такого приспособления, как утюг, уходит своими корнями в глубину веков. Постоянно совершенствуясь, этот прибор на протяжении многих лет изменял свой внешний вид. Изобретение и последующее внедрение утюгов в быт прошло существенный путь: от моделей, крайне опасных в использовании из-за углей до крайне громоздких изделий из чугуна, от спиртовых приспособлений до работающих на электричестве. В наши дни утюг считается вполне обыденным и уже банальным приспособлением, а сотни лет назад он считался предметом роскоши и даже служил украшением любого дома.

Описание и назначение прибора

Специалисты считают, что слово «утюг» пришло к нам из древнетюркского языка, где слово «утюк» состоится из 2 основ: «ут» – «огонь», «юк» – «положить».

Утюг – это хозяйственное приспособление для глажки белья и различных предметов одежды. Он состоит из нагревающегося корпуса из металла, гладкой поверхности снизу и удобной ручки сверху. Принцип работы и строение данного приспособления не самые сложные: с помощью электрического тока спираль разогревается до определенной температуры и передает получаемое тепло пластине из металла, которая называется подошвой. Современные усовершенствованные модели приборов для глажки бывают оборудованы различными системами: например, предотвращением появления накипи, всевозможными электронными элементами и сложными регуляторами, присутствие которых может, с одной стороны, усложнить всю конструкцию, а с другой – сделает ее наиболее удобной в работе.

Древние аналоги

С самых давних времен все люди мечтали осуществлять качественный уход за предметами своей одежды, чтобы они даже после длительной стирки смотрелись без помятостей и некрасивых складок. Поэтому для этих целей, скорее всего, и был в свое время изобретен утюг, который на протяжении сотен лет преодолел все периоды собственной эволюции – от отполированного теплого камня до усовершенствованного вида беспроводного агрегата с функцией отпаривания и такой мощностью, которую можно отрегулировать.

Наиболее давними прототипами таких приспособлений, как утюги, археологи считают плоские, специально отполированные и довольно тяжелые булыжники. На их выровненной поверхности раскладывали мокрую после стирки одежду, поверх на нее клали еще один камень и оставляли в таком положении все элементы «глажки», пока они не высохнут полностью. Именно так «гладили» свои одежды древние ацтеки. В итоге частично многие складки с одежды действительно пропадали.

Жители Древнего Рима «проглаживали» свои измятые туники достаточно тяжелым молотком из металла: все имеющиеся складки на тогах «выбивались» множественными ударами этой кувалдой. На русских землях достаточно долго осуществляли «глажку», применяя сразу 2 приспособления: средних размеров палку с круглым сечением, что именовалась «вальком» или «скалкой», и деревянную дощечку с рифленой поверхностью, которая имела много наименований – например, «рубель», «ребрак», а также «пральник».

В IV веке до нашей эры древние греки применяли для глажки своей одежды нагретый прут из металла. Намного позже механические способы разглаживания белья заменяются на глажку, где применяются раскаленные металлы. До возникновения электричества тогда было еще очень далеко, по этой причине люди применяли самые интересные конструкции. В Средневековье применялось что-то вроде сковородки, в которую клали горячие пылающие угли и с ее помощью гладили свою одежду. Конечно же, этот метод был крайне некомфортным и даже небезопасным, к тому же разлетавшиеся во все стороны искры могли оставить дырки на том белье, которое гладилось. С помощью подобных методов человечество осознало главное: гладить одежду эффективней всего, используя какую-либо горячую поверхность из металла.

Кто и когда его изобрел?

Никто наверняка точно не скажет, когда и кто изобрел то приспособление, что принято сейчас называть «утюгом» и в какой конкретной стране мира он впервые появился. Самый первый аналог утюга, как полагают исследователи, появился на свет тогда, когда люди создали первую тканую одежду. Хотя часть именитых археологов полностью уверена, что шкуры зверей первобытные люди тоже разглаживали – скорее всего, костями мамонта, а это может означать, что имя создателя первого аналога для глажки навсегда будет скрыто от нас.

Зато известно, как утюг поэтапно совершенствовали. Люди даже в довольно давние времена быстро придумывали и внедряли в жизнь различные способы глажения одежды, чтобы смятые вещи после любой стирки выглядели стильно и не были слишком мятыми. Один из наиболее простых и древнейших методов, который активно применяли древнейшие люди, используются до сих пор многими женщинами в мире – просто растягивать влажную ткань на камне под палящими лучами солнца. Тогда большая часть постиранных вещей будет смотреться немятой.

Самое первое записанное свидетельство о том, что в обиходе активно применялись такие приспособления, как утюги, имеет дату 10 февраля 1636 года, хотя по уверениям специалистов, утюг появился в домах обывателей намного раньше этой даты и сегодня можно спокойно считать, что ему уже более 2,5 тысяч лет. Именно таков возраст тех приспособлений, что по своим функциональным особенностям напоминают всем знакомый сейчас утюг, то есть происхождение их можно датировать примерно 500 г. до н. э.

История развития и разновидности

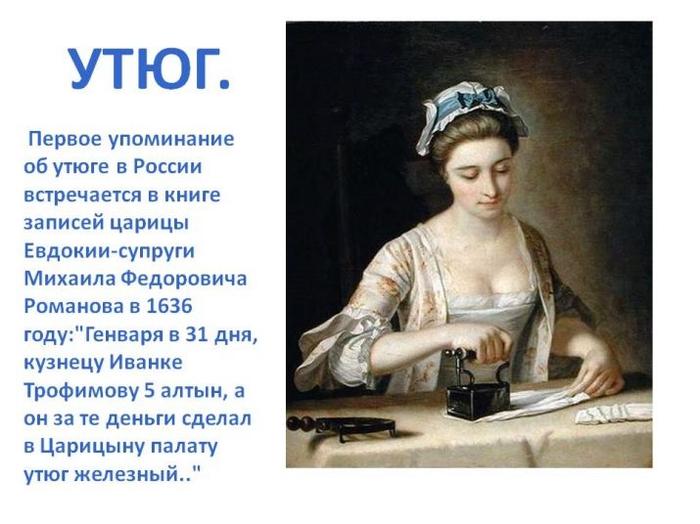

Самое первое упоминание о приборе для глажки одежды на Руси встречается в середине XVII века. В 1636 году царица Евдокия впервые упомянула в своих записях слово «утюг».

К 10 февраля 1636 года относится первое письменное упоминание на Руси об утюге. В книге записей расходов царицы значилось: «Кузнецу Ивашке Трофимову 5 алтын, а он за те деньги сделал в царицыну палату утюг железный».(второй вариант упоминания)

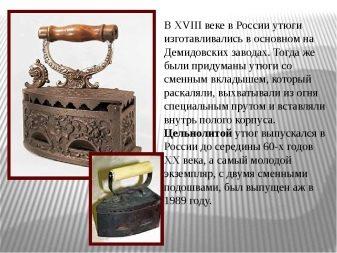

Самые первые российские утюги стали выпускаться на демидовских предприятиях. В разных областях страны этот удобный предмет быта обыватели именовали по-всякому – «пральник», «рубель», а также часто встречается наименование «раскатка».

В те времена утюги были настоящей роскошью.

При изготовлении их украшали роскошными орнаментами, их даже могли передать по наследству, что уже свидетельствует о том, какими ценными предметами в жилище были эти пока еще примитивные приборы. Присутствие этого приспособления в доме считалось признаком благосостояния семьи, так как стоили тогда эти устройства крайне дорого. Частенько утюг ставился на салфетку рядом с горячим самоваром как дополнительное украшение процесса чаепития, или устанавливался на самом видном месте дома и с гордостью показывался гостям.

Для наиболее знатных обывателей могли выпускаться утюги самых невероятных видов – например, в виде петуха или даже с трубой. Часто можно было увидеть на старинных утюгах даже инкрустацию медью по железной основе приспособления, а у утюгов в домах богатых обывателей – даже серебряные орнаменты. Ручки для этих устройств чаще всего делались из дерева и были по большей части гладкими, но могли быть и фигурными в зависимости от предпочтений хозяев дома. Кроме этого, выпускались и совсем маленькие утюжки, которые помогали без проблем выглаживать сложные кружева и иные мельчайшие детали на одежде.

Чуть позже появляется приспособление из чугуна. Его нужно было перед эксплуатацией накалить на огне или же в печи. Этот прибор для глажения разогревался достаточно долго, для работы с ним приходилось надевать на руки рукавицы, так как рукоятка становилась чересчур горячей. Вскоре его немного усовершенствовали и появилась возможность снимать ручку – одним основанием можно было гладить, второе в это же самое время будет нагреваться. Чугунное изделие было очень тяжелым и достаточно массивным, по этой причине им можно было качественно погладить лишь весьма грубые ткани. Для глажки деликатных материалов выбирали небольшой утюжок.

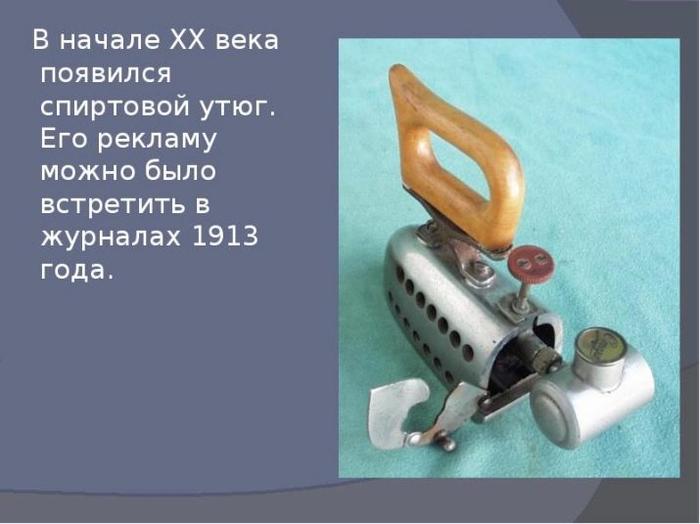

В Германии 150 лет назад впервые появляется спиртовой прибор. Рекламу такого утюга можно было прочесть даже в журналах издания 1913 года. Принцип работы прибора был похожим на всем известную конструкцию лампы с керосином: внутрь прибора просто наливался спирт, он поджигался, благодаря этому выделялось нужное для нагрева утюга тепло. Такой старинный прибор имел небольшой вес, довольно быстро грелся, был мобилен. Но был у него один огромный минус – стоимость его была высокой и потому им пользовались лишь в богатых домах.

Сто лет назад были весьма популярны «углевые» или «духовые» приспособления. Они внешне походили на мини-печки: внутри приборов находились красные пылающие угли. Чтобы обеспечить тягу, сбоку в конструкции просверливали особые отверстия. Порой утюг на углях даже имел отдельную трубу для выхода дыма. Чтобы вновь разжечь уже немного остывшие угольки, в отверстия усиленно дули либо активно размахивали самим утюгом, хотя он был не таким уж и легким.

Глажка с помощью угольного прибора была больше похожа на силовое упражнение, поэтому этим в мастерских чаще всего занимались мужчины. Немного позже в утюг вместо угля стали класть раскаленную докрасна болванку из чугуна.

В конце XIX века начинается производство «газовых» утюгов. Такой прибор действительно нагревался при помощи газа. Внутри приспособления была размещена трубочка из особого металла, не боящегося теплового воздействия, второй ее конец размещался в баллоне с газом, а сверху размещался насос. Так осуществлялось распределение газа внутри устройства, качественно нагревая в процессе эксплуатации его подошву. Но подобного рода утюги были чуть ли не самыми опасными: утечки газа стали настоящей бедой, из-за них часто происходили пожары и даже случались взрывы.

Стоит припомнить и еще один довольно старинный вид востребованной конструкции для разглаживания одежды – это литые утюги из чугуна, что раскалялись прямо на огне или в печке. Впервые они стали использоваться в XVIII веке и производились в России вплоть до 60-х годов XX века. И хотя давно можно было купить электрический прибор, литые утюги продолжали быть популярными, ведь далеко не во всех домах в те годы были розетки.

С изобретением электричества хозяйки могли вздохнуть с облегчением, ведь решались многие их проблемы. Появление электричества позволило гражданину США Генри Сили получить заветный патент на изобретение самого первого в мире электроутюга в 1882 году. Но и его эксплуатация была такой же опасной, как и применение газовых приборов – хозяйки получали удары током.

Самые ранние приспособления, работающие на электричестве, были достаточно капризны при эксплуатации, поэтому в 1892 году сразу две компании немного переделали электроприбор, вставив в него специальную спираль для нагревания подошвы. Спираль была полностью изолирована и размещалась в корпусе изделия над самой подошвой. После этого нововведения утюги можно было считать практически неопасными. Подобного рода устройство эксплуатируются и по сей день, меняются в его строении лишь мелкие элементы оформления и прибавляются очень удобные функции.

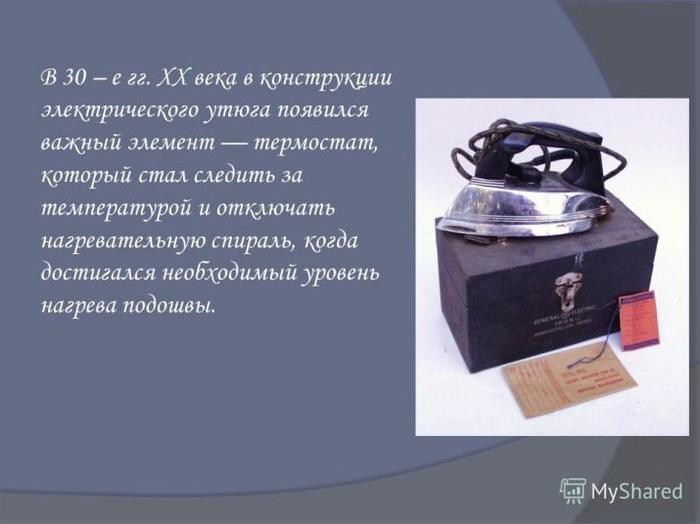

Так, в 30-е годы XX века в структуре электрического прибора появляется один из главных элементов – это термостат, что должен контролировать установленную температуру и вовремя выключать спираль, когда достигается нужный уровень нагревания основания утюга.

В 70-х годах гладящие основания приборов существенно изменились: их уже не делали металлическими, так как стали выпускать подошвы из стеклокерамики. Применение новых материалов существенно уменьшило коэффициент трения подошвы утюга о какую-либо ткань. По этой причине в наши дни все современные приборы скользят по тканям, что намного облегчает для хозяек процесс глажки.

Чтобы еще больше облегчить применение утюгов, приборы дополняются увлажнителями. Первые конструкции этих интересных приспособлений были весьма креативными. В конце XX века 2 немецких женщины получили патент на прибор, к носику которого прикреплялось устройство с небольшим стаканчиком, до краев наполненным водой. На дне этого стаканчика было отверстие, что собой прикрывала пробка с удлиненной ручкой. Нужно было слегка надавить на эту ручку, и пробка незамедлительно открывалась, при этом вода моментально брызгала на сухую ткань, облегчая процесс глажки. Б. Кратц придумал еще более интересное приспособление: он закрепил на ручке прибора грушу из резины с мелкими дырочками. Груша заполнялась водой и, при необходимости, сжималась рукой – вода активно брызгалась на ткань, делая процесс глажки более комфортным.

В 1868 году был получен патент на музыкальный утюг – этот уникальный прибор издавал веселые звуки в момент глажки. Это странное на первый взгляд изобретение позволило превратить нудный труд гладильщиц в куда более веселое действие. Ручки и корпус подобного рода изделий часто декорировались эмалью разных цветов, ажурной резьбой и красиво расписывались. И это шикарное оформление утюга было крайне модно, поэтому утюги с музыкой выпускались вплоть до 20-х годов XX века.

В последнее время прогресс неминуемо расширяет обывательские горизонты. Коснулись эти новые веяния и всем знакомых утюгов. Одним из самых интересных изобретений в данной области стала уникальная система под названием «Laurastar». Кратко ее описать можно так: она подает пар сразу на специальную доску для глажения, что работает одновременно с утюгом.

Этот принцип совершенно безопасен для любого типа ткани, к тому же новейшая технология позволяет удалить не только имеющиеся складки, но даже запахи, и, что самое удивительное, она удаляет и пятна. Применяя ее, можно удалить с ткани лоснящиеся места, а также высушить белье, так как при глажке будет нагреваться и сама доска.

Однако сегодня до сих пор многие семьи не торопятся избавиться от старых утюгов, какими бы древними и примитивными они окружающим ни казались. И неважно при этом, какой они имеют дизайн, железные они или чугунные, ведь антикварные приборы до сих пор ценятся достаточно высоко.