Что в голове отвечает за дыхание

Что в голове отвечает за дыхание

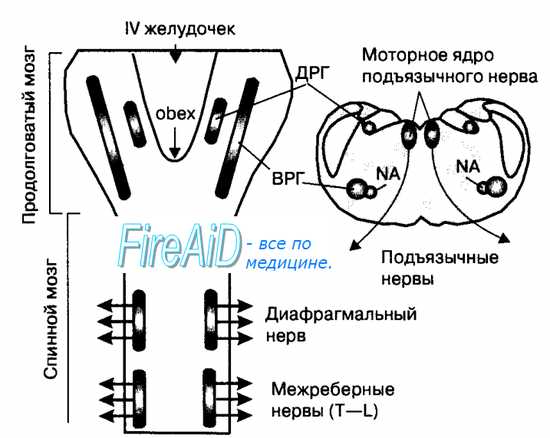

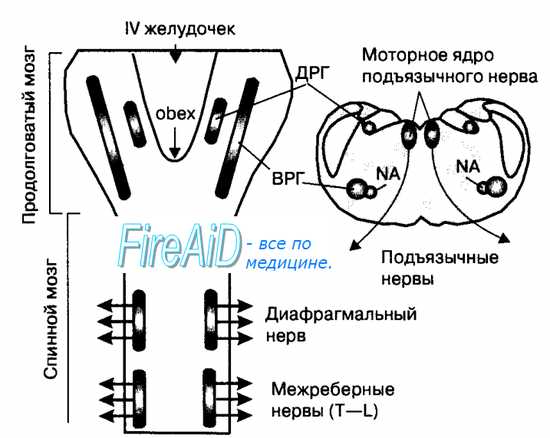

Величина легочной вентиляции обусловлена частотой и глубиной дыхательных движений (дыхательного ритма), происхождение которых связано с функцией дыхательного центра центральной нервной системой. Под дыхательным центром понимают ограниченный участок ЦНС, где происходит формирование дыхательного импульса, вызывающего координированную деятельность дыхательных мышц, обеспечивающих для организма необходимую величину газообмена в легких. В центральной нервной системе местом генерации дыхательного ритма, вызывающего ритмические сокращения дыхательных мышц при вдохе и выдохе, является продолговатый мозг, в котором расположен дыхательный центр. Дыхательный центр состоит из нервных клеток (дыхательных нейронов), для которых характерна периодическая электрическая активность в одну из фаз дыхания. Нейроны дыхательного центра локализованы двусторонне в продолговатом мозге в виде двух вытянутых столбов вблизи obex — точки, где центральный канал спинного мозга впадает в четвертый желудочек. Эти два образования дыхательных нейронов в соответствии с их положением относительно дорсальной и вентральной поверхности продолговатого мозга обозначают как дорсальная и вентральная дыхательные группы (рис. 10.21).

Дорсальная дыхательная группа нейронов образует вентролатеральную часть ядра одиночного тракта. Дыхательные нейроны вентральной дыхательной группы расположены в области n. ambiguus каудальнее уровня obex, n. retroambigualis непосредственно ростральнее obex и представлены комплексом Бетзингера, который находится непосредственно вблизи n. retrofacialis вентролатеральных отделов продолговатого мозга. В состав дыхательного центра входят нейроны двигательных ядер черепно-мозговых нервов (обоюдное ядро, ядро подъязычного нерва), которые иннервируют мышцы гортани и глотки.

Основным критерием классификации нейронов дыхательного центра является фаза дыхательного цикла, в которую они активны, т. е. инспирация или экспирация. По этому критерию дыхательные нейроны подразделяют на инспираторные и экспираторные. Дорсальная дыхательная группа состоит полностью из инспираторных нейронов. Вентральная дыхательная группа образована инспираторными и экспираторными нейронами, а комплекс Бетзингера образуют только экспираторные нейроны. По паттерну электрической активности нейронов в пределах фаз дыхательного цикла инспираторные и экспираторные нейроны подразделяют на нейроны с нарастающим, постоянным или декрементным типом активности (рис. 10.22).

По проекции аксонов дыхательные нейроны разделяют на премоторные или бульбоспинальные нейроны и проприобульбарные. Аксоны премоторных дыхательных нейронов переходят на противоположную сторону продолговатого мозга, а затем направляются к мотонейронам спинного мозга. Функция инспираторных премоторных дыхательных нейронов заключается в управлении электрической активностью инспираторных мотонейронов диафрагмы и наружных межреберных мышц во время их сокращения при вдохе. В обычных условиях экспирация осуществляется пассивно, поэтому функция экспираторных премоторных дыхательных нейронов реализуется только при увеличении глубины дыхательных движений. Премоторные нейроны комплекса Бетзингера выполняют уникальную функцию — они тормозят все типы инспираторных нейронов дыхательного центра и диа-фрагмальные мотонейроны. Поэтому их аксоны распределяются билатерально, т. е. направляются к соответствующим нейронам, расположенным как ипсилатерально, так и контралатерально.

Аксоны проприобульбарных дыхательных нейронов (ранние инспираторные, постинспираторные, поздние инспираторные, экспираторные нейроны комплекса Бетзингера) оканчиваются на мембране нейронов самого дыхательного центра, расположенных в вентральной дыхательной группе. Функция большинства проприробульбарных нейронов заключается в генерации дыхательного ритма.

Причины и лечение головокружения

Головокружение. Причины. Лечение

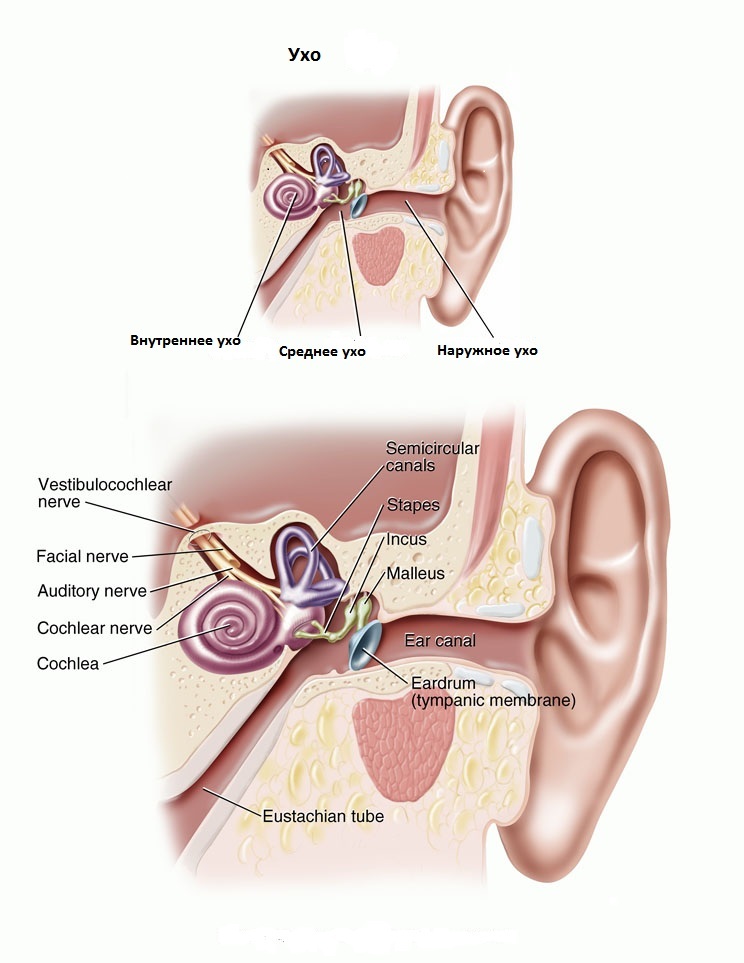

Информация от вестибулярного аппарата во внутреннем ухе и зрительная информация из глаз, информация о положении тела от проприорецепторов из туловища через спинной мозг поступает в мозжечковые доли, расположенные в основании мозга. Мозжечок использует эту информацию, чтобы поддерживать осанку, координированные движения тела такие как ходьба а также координацию мелкой моторики как пользование ручкой во время писания.

У внутреннего уха есть две части, полукружные каналы и преддверие, которые помогают телу понять, где оно находится по отношению к силе тяжести. Существует три полукружных канала, которые находятся под прямым углом друг к другу и являются фактически гироскопом для тела. Каналы заполнены жидкостью и выстилаются мембраной которая инкрустирована нервными рецепторами, передающими информацию в мозжечок (часть мозга ответственная за баланс и координацию). Мозжечок добавляет к полученной информации от этих рецепторов информацию от проприорецепторов из мышц туловища и это суммированная информация помогает головному могу понять, как располагается тело по отношению к силе тяжести и окружающему миру.

Причины

Наша ориентация в окружающем пространстве и, соответственно балансировка и равновесие определяется тремя сенсорными системами:

Вестибулярная система.

Мозг обрабатывает информацию от трех сенсорных систем. Любая проблема, которая изменяет нормальное функционирование центральной нервной системы, может привести к нарушению баланса тела. В отличие от проблем, связанных с тремя сенсорными входными системами, о которых говорилось выше при проблемах в самой центральной нервной системе головокружение не бывает единственным симптомом. Таким образом наиболее частой причиной головокружения являются проблемы периферические связанные с внутренним ухом или лабиринтом.

Наиболее распространенные причины головокружения :

Симптомы

Если есть проблемы с мозжечком, человек может также жаловаться на трудности с координацией движений.

Тошнота и рвота симптомы, часто сопровождающие головокружение. Чем более интенсивное головокружение, тем тошнота и рвота выраженнее. Эти симптомы могут быть настолько тяжелыми, что у человека может возникнуть обезвоживание.

Диагностика

Диагностика головокружения основана на истории и физикальном обследовании. В первую очередь, необходимо идентифицировать симптом прежде, чем начинать искать причину. Ключом является тщательный анализ жалоб пациента.Необходимо выяснить, что усиливает головокружение и уменьшает его, есть ли другие ассоциированные симптомы, такие как снижение слуха, шум в ушах, тошнота, рвота. История болезни и использованные методы лечения могут подсказать причину головокружения.

При подозрении на наличие проблем центрального генеза может быть использовано МРТ или КТ. Также может быть назначен скрининг анализов крови.

Для того, чтобы исключить ЛОР заболевания может потребоваться консультация ЛОР-врача (это может помочь как с диагнозом так и лечением).

Лечение

При наличии невриномы слухового нерва или других морфологических изменениях в ухе может потребоваться оперативное лечение.

При наличии признаков вирусного лабиринтита или вирусного неврита целесообразно применение антивирусных препаратов (Зовиракс или Вальтрекс)

Возможно применение шейного воротника для уменьшения объема движений в голове на период пока симптомы головокружения уменьшатся.

Профилактика

Людям с симптомами головокружения или с тенденция развития головокружения, можно уменьшить или избежать развития симптомов придерживаясь следующих правил:

Если у человека был эпизод головокружения, то вождение автомобиля можно возобновить только после разрешения врача. Кроме того, необходимо избегать подъема по лестнице или других ситуацией с резким изменением положения тела. Это позволит минимизировать опасность как для самого человека, так и тех кто находится рядом.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Что в голове отвечает за дыхание

3.1 Нервная регуляция дыхания

Дыхательный центр представляет собой совокупность нейронов продолговатого мозга, обладающих ритмической активностью и определяющих ритм дыхательных движений. Бульбарный дыхательный центр выполняет две основные функции:

1) регуляцию двигательной активности дыхательных мышц (двигательная функция);

2) гомеостатическую, связанную с изменением характера дыхания при сдвигах газового состава и кислотно-основного равновесия в крови и тканях.

Двигательная функция дыхательного центра заключается в генерации дыхательного ритма и его паттерна (длительности вдоха, выдоха, величины дыхательного объема).

Нейроны дыхательного центра расположены в дорсомедиальной и вентролатеральной областях продолговатого мозга, образуя так называемую дорсальную и вентральную дыхательные группы. В указанных дыхательных группах расположены следующие виды нейронов:

1) ранние инспираторные, максимальная частота разряда которых приходится на начало инспирации;

2) поздние инспираторные нейроны, максимальная частота разряда – в конце инспирации;

3) полные инспираторные нейроны, характеризующиеся постоянной активностью в течение фазы вдоха;

4) постинспираторные нейроны, максимальный разряд которых обнаруживается в течение выдоха;

5)экспираторные нейроны, активность которых возрастает во второй части выдоха;

6) преинспираторные нейроны, максимальный пик активности проявляют перед началом вдоха.

В структурах бульбарного дыхательного центра различают так называемые респираторно-связанные нейроны, активность которых совпадает с ритмом дыхания, но они не иннервируют дыхательные мышцы, а обеспечивают иннервацию верхних дыхательных путей.

В соответствии с локализацией нейронов бульбарного дыхательного центра, различают дорсальную дыхательную группу (ДДГ) и вентральную дыхательную группу (ВДГ). Нейроны дорсальной дыхательной группы получают афферентные сигналы от легочных рецепторов растяжения по волокнам n. Vagus. Только часть инспираторных нейронов дорсальной группы дыхательного центра связана аксонами с дыхательными мотонейронами спинного мозга, преимущественно с контрлатеральной стороной.

Вентральная дыхательная группа расположена латеральнее обоюдного ядра продолговатого мозга, подразделяется на ростральную и каудальную части. Причем, ростральная часть вентральной дыхательной группы представлена ранними, поздними, полными инспираторными и постинспираторными нейронами.

Дорсальная и вентральная группы нейронов в правой и левой половинах продолговотого мозга взаимосвязаны как в пределах одной половины, так и с нейронами противоположной стороны. В синхронизации деятельности контрлатеральных нейронов бульбарного дыхательного центра участвуют проприобульбарные нейроны и экспираторные нейроны комплекса Бетцингера.

Таким образом, нейроны бульбарного дыхательного центра в зависимости от их значимости в регуляции внешнего дыхания разделяют на три группы:

1) нейроны, иннервирующие мышцы верхних дыхательных путей и регулирующие поток воздуха в дыхательных путях;

2) нейроны, синаптически связанные с мотонейронами спинного мозга и регулирующие активность мышц вдоха и выдоха;

3) проприобульбарные нейроны, участвующие в генерации дыхательного ритма, аксоны которых обеспечивают связь только с нейронами продолговатого мозга.

Подобно многим физиологическим системам контроля, система управления дыханием организована как контур отрицательной обратной связи.

Афферентация с различных рецепторных зон интегрируется в бульбарном дыхательном центре. Последний, в свою очередь, генерирует импульсацию к мотонейронам спинального отдела дыхательного центра, регулирующего сократительную активность дыхательной мускулатуры.

Важная роль в регуляции внешнего дыхания отводится центрам варолиева моста, в частности, пневмотаксическому центру. Последний включает медиальное, парабрахиальное ядро и ядро Келликера. В парабрахиальном ядре находятся преимущественно инспираторные, экспираторные и фазопереходные нейроны. Ядро Келликера содержит инспираторные нейроны.

Дыхательные нейроны моста участвуют в механизмах смены фаз дыхания, регулируют величину дыхательного объема.

Непосредственными регуляторами сократительной способности дыхательных мышц являются спинальные мотонейроны, получающие информацию по нисходящим ретикулоспинальным путям от бульбарного дыхательного центра.

Как известно, нейроны диафрагмального нерва расположены узким столбом в медиальной части вентральных рогов от СIII до CV. Подавляющее количество волокон диафрагмального нерва являются аксонами α-мотонейронов, а меньшая часть представлена афферентными волокнами мышечных и сухожильных веретен диафрагмы, а также рецепторов плевры, брюшины и свободных нервных окончаний самой диафрагмы.

Мотонейроны, иннервирующие межреберные мышцы, расположены в передних рогах спинного мозга на уровне TIV-TX, из них часть нейронов регулирует сокращения межреберных мышц, а другая часть – их позно-тоническую активность.

Обращает на себя внимание тот факт, что активность спинальных мотонейронов, обеспечивающих регуляцию двигательной активности межреберных мышц и диафрагмы, в свою очередь, находится под контролем инспираторных нейронов спинного мозга, расположенных на уровне СI-CII вблизи латерального края промежуточной зоны серого вещества.

В обеспечении дыхания, особенно в условиях патологии, участвуют мышцы брюшной стенки, получающие иннервацию от мотонейронов спинного мозга на уровне TIV-LIII.

Двум фазам внешнего дыхания (вдоху и выдоху) соответствуют три фазы активности бульбарного дыхательного центра: инспирация, пассивная контролируемая экспирация и активная экспирация. Во время фазы инспирации диафрагма и наружные межреберные мышцы увеличивают силу сокращения, активируются мышцы гортани, расширяется голосовая щель, снижается сопротивление потоку воздуха. В постинспираторную фазу дыхания происходит медленное расслабление диафрагмы, сокращение мышц гортани, выход воздуха в окружающую среду.

В фазе экспирации – экспираторный поток усиливается за счет сокращения внутренних межреберных мышц и мышц брюшной стенки.

Рефлекторная регуляция дыхания обеспечивается за счет афферентной импульсации в бульбарный дыхательный центр с различных рецепторных зон. Мощной рефлексогенной зоной является слизистая оболочка полости носа, где расположены различные типы механорецепторов, в том числе ирритантные, растяжения, а также болевой чувствительности, обоняния.

Возбуждение этих рецепторов возникает в момент каждого вдоха и приводит к формированию потока афферентной импульсации в ретикулярную формацию ствола мозга с последущей активацией бульбарного дыхательного центра, сосудодвигательного центра, гипоталамических и корковых структур мозга.

Раздражение ирритантных рецепторов слизистой оболочки носа приводит к рефлекторному сужению бронхов, голосовой щели, остановке дыхания на выдохе, развитию брадикардии, а в ряде случаев прекращению сердечных сокращений и другим изменениям (тормозной тригемино-вагусный рефлекс Кречмера ).

Слизистая трахеи и бронхов является слабой рефлексогенной зоной. В стенке крупных внелегочных бронхов и трахеи имеются высокопороговые, низкочувствительные медленноадаптирующиеся, быстроадаптирующиеся и промежуточные механорецепторы, в норме их роль в регуляции дыхания минимальна.

Чувствительность этих рецепторов возрастает при развитии воспалительного процесса в бронхолегочной системе инфекционной или аллергической природы, когда освобождаются медиаторы воспаления и аллергии: гистамин, кинины, лейкотриены, простагландины и др.. Возбудимость рецепторов трахеи и бронхов возрастает и в случае застойных явлений в малом кругу кровообращения, когда прежние объемы воздуха сильно растягивают стенки воздухоносных путей. Афферентация с рецепторов трахеи и бронхов направляется в бульбарный дыхательный центр по чувствительным волокнам n. Vagus, модулируя глубину и частоту дыхательных движений.

Мощной рефлексогенной зоной является паренхима легких, обеспечивающая не только альвеолярное дыхание, но и рефлекторную регуляцию внешнего дыхания.

Основные типы легочных вагусных афферентов включают: медленноадаптирующиеся рецепторы растяжения альвеол, быстроадаптирующиеся рецепторы, С-волокна.

Многочисленные быстроадаптирующиеся рецепторы (БАР) находятся в эпителии внутрилегочных бронхов и бронхиол. Эти рецепторы наиболее чувствительны к следующим типам раздражителей: ирритантным воздействиям, повреждению паренхимы и механическому раздражению дыхательных путей. Возбуждение БАР возникает также при глубоком дыхании, легочной эмболии и капиллярной гипертензии. Афферентация с этих рецепторов распространяется по чувствительным маломиелинизированным волокнам n. Vagus в ретикулярную формацию ствола мозга и бульбарный дыхательный центр, вызывая бронхоконстрикцию, тахипноэ, развитие кашля и тахикардии. Возбуждение этих рецепторов может быть клинически значимым в патогенезе бронхиальной астмы и нарушениях реактивности дыхательных путей.

По данным ряда авторов в паренхиме легких выделяют и БАР рецепторы спадения, реагирующие на спадение альвеол под воздействием внутрилегочных и внелегочных факторов. Афферентация с этих рецепторов поступает в бульбарный дыхательный центр по маломиелинизированным волокнам n. Vagus и обеспечивает развитие тахипноэ.

Медленноадаптирующиеся рецепторы растяжения – важная группа механорецепторов c вагусной афферентацией, расположенных в гладких мышцах воздухоносных путей. Частота импульсов с этих рецепторов возрастает по мере растяжения альвеол вдыхаемым воздухом и распространяется по толстым миелинизированным α-волокнам n. Vagus в бульбарный дыхательный отдел, обеспечивая формирование рефлекса Геринга-Брейера. Последний контролирует частоту и глубину дыхания, имеет физиологическое значение при дыхательных объемах превышающих 1 л (у взрослых при физической нагрузке). Рефлекс Геринга-Брейера более важен для регуляции дыхательного акта у новорожденных, а также в условиях патологии как один из механизмов реализации инспираторной, экспираторной и смешанной одышек.

Третьей группой легочных механорецепторов являются С-волокна – тонкие миелинизированные вагусные афференты. С – волокна оканчиваются в паренхиме легких, в бронхах и кровеносных сосудах, активируются экзогенными раздражителями и медиаторами альтерации. Активация С-волокон приводит к тахипноэ, брадикардии, гиперсекреции слизи. В состав С-волокон входят J-рецепторы, расположенные в альвеолярных перегородках в контакте с капиллярами (юкстакапиллярные рецепторы), чувствительные к интерстициальному отеку, легочной венозной гипертензии, микроэмболии, раздражающим газам и ингаляционным наркотическим веществам. Активация J-рецепторов вызывает закрытие гортани и апноэ, за которыми следует частое поверхностное дыхание, гипотензия и брадикардия.

Важная роль в рефлекторной регуляции дыхания отводится проприорецепторам суставов грудной клетки, межреберных мышц, диафрагмы, сухожильным рецепторам. Недостаточное укорочение инспираторных или экспираторных мышц усиливает импульсацию от мышечных веретен, которая через α-мотонейроны повышает активность α-мотонейронов и дозирует таким образом мышечное усилие.

В регуляции активности бульбарного дыхательного центра и внешнего дыхания принимает участие и афферентация с висцеральных рецепторов и рецепторов кожи, о чем свидетельствует развитие гипервентиляции легких при болевом и термическом раздражении.

3.2. Механизмы гуморальной регуляции дыхания

Важная роль в регуляции дыхания отводится хеморецепторам.

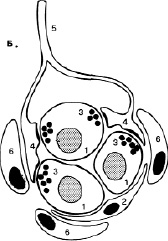

Изменения газового состава крови (РаО2, РаСО2) влияют на активность дыхательного центра путем возбуждения хеморецепторов каротидных и аортальных телец (периферические рецепторы), а также хеморецепторов вентральной зоны продолговатого мозга и дорсального дыхательного ядра (центральные рецепторы). Периферические хеморецепторы (рис.5) обеспечивают регуляцию частоты дыхательных движений. Адекватным раздражителем для них является уменьшение РО2 артериальной крови, в меньшей степени – увеличение РСО2 и снижение рН. Периферические хеморецепторы расположены у бифуркации общих сонных артерий на внутреннюю и наружнюю. Несмотря на свой миниатюрный размер, каротидные тельца интенсивно кровоснабжаются (1,4-2 л/мин на 100 г ткани). Этот орган особенно чувствителен к колебаниям кислорода в артериальной крови. При Ра О2 в пределах 60-80 мм рт. ст. наблюдается слабое усиление вентиляции, при Ра О2 ниже 50 мм рт. ст. возникает выраженная гипервентиляция легких. Ра СО2 и рН крови потенцируют эффекты гипоксемии на артериальные хеморецепторы и не являются адекватными раздражителями для этих рецепторов. После двустороннего удаления каротидных телец гипоксический вентиляторный ответ у человека исчезает. При отсутствии хеморецепторной стимуляции, например, при глубокой гипокапнии, повреждении синокаротидной зоны (опухоли, коллагенозы, травмы) ритмогенез дыхания снижается и полностью прекращается.

Рис. 5. Каротидное тельце: 1-хеморецепторные клетки; 2-поддерживающие клетки; 3-синаптические пузырьки; 4-чувствительные нервные окончания; 5-нервное волокно

Центральные хемочувствительные клетки реагируют на отклонения РСО2 и [H+] во внеклеточной жидкости внутримозгового интерстициального пространства, регулируют глубину вдоха. Гиперкапния и ацидоз стимулируют, а гипокапния и алкалоз тормозят центральные хеморецепторы.

Одной из причин высокой скорости вентиляторного ответа на гиперкапнию является легкость диффузии СО2 через барьерную систему кровь-головной мозг. Более того, повышенное РСО2 вызывает расширение сосудов, особенно церебральных, способствуя тем самым усилению диффузии СО2 через гемато-энцефалический барьер.