Что в голове у человека органы

ГОЛОВА

Голова (caput). Граница Головы проходит по линии, проводимой через основание нижней челюсти, задний край ее ветви, верхушку сосцевидного отростка, верхнюю выйную линию, наружный затылочный выступ и далее через аналогичные анатомические образования другой стороны. Различают мозговой (церебральный) и лицевой (висцеральный) отделы Головы, граница между к-рыми проводится по надглазничному краю лобной кости, верхнему краю скуловой кости и скуловой дуги до наружного слухового прохода (см. Лицо, Череп).

Содержание

Сравнительная анатомия

Данные сравнительной анатомии показывают, что Голова выделилась на переднем конце тела животных для лучшей ориентировки в окружающей среде. На Г., как на передней части тела, развивались органы чувств (зрения, слуха, обоняния) и органы захвата пищи. Филогенетически наиболее древней в пределах Г. является базальная часть — основание черепа. По мере развития головного мозга формируется более молодая в филогенетическом отношении часть Г.— свод черепа, а также лицевые структуры, преобразующиеся под влиянием процесса захватывания пищи и ее размельчения.

Первоначально передняя часть тела была также правильно сегментирована, как и туловище низших позвоночных. В связи с развитием органов чувств и головного мозга, преобразованием жаберных дуг первичная правильная сегментарность Г. в большей своей части исчезает. У современных рыб передняя пара жаберных нижнечелюстных дуг утратила жабры и преобразовалась в челюсти, вооруженные многочисленными мелкими зубами. Вторая пара жаберных дуг (подъязычных) ограничивает спереди первую жаберную щель и у многих рыб несет на задней поверхности жабру. Третья и последующие пары жаберных дуг, располагаясь в перегородках между жаберными щелями, несут как на передних, так и на задних своих поверхностях сложные и обильно снабжаемые кровью складки — жабры. У круглоротых (миног), а также у низших хрящевых рыб (акул, скатов) жаберные щели открываются самостоятельно наружу по бокам (у акул) или снизу (у скатов). У химер и у всех костистых рыб жаберный аппарат прикрыт снаружи кожной складкой — жаберной крышкой, прикрепленной к подъязычной дуге.

У наземных позвоночных животных жаберный аппарат редуцируется и преобразуется в другие органы. Нижнечелюстные жаберные дуги образуют верхнюю и нижнюю челюсти, а также парные молоточек и наковальню; из второй пары жаберных дуг развиваются малые рога подъязычной кости и стремечко. Из третьей пары жаберных дуг формируются тело и большие рога подъязычной кости, щитовидный хрящ гортани. Из ткани жаберных дуг формируются органы — среднее ухо, слуховые (евстахиевы) трубы, небные миндалины, щитовидные и паращитовидные железы, зобная железа, язык. В связи со значительно сниженной подвижностью тела наземных позвоночных животных Г. приобретает способность к движению. Развивается сочленение с позвоночником, плечевой пояс теряет соединение с черепом, развивается шейный отдел позвоночника, обладающий большей подвижностью, чем другие его отделы. У земноводных имеется только один шейный позвонок, соединенный подвижно с затылочной костью. У пресмыкающихся, птиц и млекопитающих появляется шейный отдел позвоночника и шея отчетливо отделяет Г. от туловища. Г. благодаря этому получает большую подвижность. У млекопитающих соответственно прогрессирующему развитию головного мозга, в частности полушарий большого мозга, происходит увеличение объема мозгового отдела черепа, достигающего максимума у человека.

Орган слуха, перепончатый лабиринт к-рого по своему происхождению является усложненным каналом боковой линии рыб, уже у хрящевых рыб открывается посредством эндолимфатического канала наружу на дорсальной части головы. Среднее ухо развивается лишь у наземных позвоночных. Наружное ухо, появляющееся у пресмыкающихся и птиц, у млекопитающих дополняется подвижной ушной раковиной.

Положение и относительное развитие органа зрения сильно отражается на развитии черепа. У высших рыб и пресмыкающихся образуется межглазничная перегородка. Костная глазница получает в процессе развития большую вместимость.

Эволюция Головы у высших млекопитающих животных и человека связана с прогрессивным развитием головного мозга.

Повреждения и заболевания мягких тканей головы

Повреждения мягких тканей головы могут быть закрытыми и открытыми.

Закрытые повреждения мягких тканей волосистой части Головы обычно сопровождаются выраженным отеком тканей и образованием гематомы. Лечение обычно консервативное — постельный режим, местно холод. При крупных гематомах может быть произведена пункция с аспирацией излившейся крови (см. Гематома).

Воспалительные заболевания мягких тканей головы

Воспалительные заболевания мягких тканей головы проявляются в виде абсцессов, фурункулов, карбункулов, флегмон и рожистого воспаления.

Абсцессы чаще всего возникают на почве различного рода повреждений, особенно при слепых ранениях, нанесенных мелкими осколками. Лечение по общим правилам — разрез, дренирование (см. Абсцесс).

Флегмоны имеют те же причины образования, что и абсцессы. Флегмонозное воспаление может возникать под кожей или под апоневрозом и характеризуется отсутствием демаркации, что способствует его распространению и образованию гнойных затеков. При подапоневротической флегмоне воспалительный процесс может распространиться на кости черепа и даже на твердую мозговую оболочку и вызвать тромбоз прилежащего участка синуса. Лечение флегмоны — разрезы, иногда множественные, дренирование и назначение антибиотиков по общим правилам (см. Флегмона).

Фурункулы и карбункулы Головы по своему происхождению и клин, течению не отличаются от фурункулов и карбункулов других локализаций. Карбункул иногда имеет тенденцию к распространению. Опасно распространение некротического процесса в глубину покровов Г., что может вызвать некроз наружной пластинки кости черепа, тромбоз венозного синуса. Лечение этих заболеваний ведется по общим правилам (см. Карбункул, Фурункул).

Рожистое воспаление на Голове чаще возникает в результате распространения рожистого процесса с шеи. Заболевание сопровождается головной болью, высокой температурой, ознобами. При рожистом воспалении волосистой части Г. отчетливо определяются отечность кожи и небольшая болезненность при надавливании, в начальной стадии заболевания пораженные участки могут иметь бледный цвет, пузыри бывают редко, обычно очень мелкие. Рожа Г.— опасное заболевание, она может осложниться флегмоной, менингитом, сепсисом. Лечение — антибиотики, местно — смазывание антисептическими р-рами.

Вследствие возможности развития внутричерепных осложнений все воспалительные заболевания мягких тканей Г. требуют тщательного врачебного наблюдения. При большинстве из них показаны стационарное лечение и интенсивная антибиотикотерапия.

Опухоли мягких тканей головы

Опухоли мягких тканей головы разнообразны. Наиболее часты доброкачественные опухоли: липомы, ангиомы, нейрофибромы. Нередко встречаются внешне похожие на опухоль атеромы головы, достигающие больших размеров, безболезненные, покрытые неизмененной кожей, часто множественные (см. Эпидермоидная киста). Крупные атеромы следует дифференцировать с мозговой грыжей. Мозговые грыжи менее плотны, сжимаются при надавливании; на рентгенограмме можно обнаружить дефект в кости черепа. Дифференциальный диагноз между атеромой, дермоидной кистой или липомой особого значения не имеет, т. к. диагноз может быть выяснен при операции. Доброкачественные опухоли удаляются по общим правилам.

Ангиомы Г. (рис. 2)— доброкачественные сосудистые опухоли, могут быть капиллярными, проявляющимися в виде небольших округлых пятен красного цвета; кавернозными — в виде узловатых опухолей синюшного цвета различных размеров, уменьшающихся при надавливании, всегда возникают в подкожной клетчатке, но могут прорастать (проникать) в кости черепа и соединяться с сосудами мозговых оболочек. Иногда на голове образуются лимфангиомы (см.). Диагностика ангиом не сложна. Лечение различно в зависимости от размеров и формы новообразования (см. Гемангиома).

Рак кожи головы возникает из эпителия кожи, кожных желез и иногда из эпителия волосяных луковиц. Опухоль, проявляясь вначале в форме безболезненного узла, довольно быстро увеличивается и изъязвляется; дает метастазы в регионарные лимфатические узлы.

Саркома мягких тканей головы чаще возникает в молодом возрасте; опухоль развивается из клеток соединительной ткани. Лечение по общим правилам — лучевое, хирургическое или электрохирургическое (см. Опухоли).

Библиография: Жеденов В. Н. Сравнительная анатомия приматов (включая человека), М., 1962, библиогр.; Золотко Ю. Л. Атлас топографической анатомии человека, ч. 1, Голова и шея, М., 1964; КовановВ. В. и Бомаш Ю. М. Практическое руководство по топографической анатомии, М., 1964; Многотомное руководство по хирургии, под ред. Б. В. Петровского, т. 3, кн. 2, с. 361, М., 1968, библиогр.; Напалков П. Н., Смирнов А. В. и Шрайбер М. Г. Хирургические болезни, с. 5, Л., 1976; Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., т. 4, ч. 1, с. 256, М., 1949; Пачес А. И. Опухоли головы и шеи, М.,1971; Северцев А. Н. Собрание сочинений, т. 1, М.—Л., 1949; Head injury, ed. by W. F. Caveness a. A. E. Walker, Philadelphia — Toronto, 1966; Kent G. Comparative anatomy of the vertebrates, St Louis, 1969, bibliogr.

A. H. Беркутов; И. И. Шмальгаузен, С. С. Михайлов (сравнительная анатомия).

Головной мозг человека

Нервная система человека представлена головным мозгом, расположенном в полости черепа; спинным мозгом, расположенном в полости позвоночника, и разветвленной системой нервов, которые отходят от головного мозга (черепно-мозговые нервы) и иннервируют органы головы; системой нервов, которые ответвляются от спинного мозга и иннервируют руки, ноги, туловище, внутренние органы. Головной и спинной мозг – представляют центральную нервную систему, а система нервов – периферическую нервную систему.

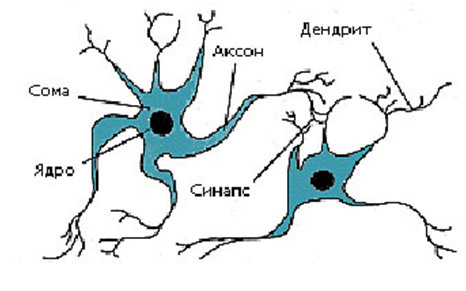

Все образования нервной системы состоят из множества нейронов (клеток нервной системы) и их отростков, по которым передаются нервные импульсы в восходящем и нисходящем направлениях за счёт многообразных связей, существующими между нейронами.

Несмотря на то, что разные нейроны выполняют различные функции, и имеют различия в строении, все они имеют тело, воспринимающая структура, и отросток, дендрит, проводящая структура.

Нервная клетка выполняет две основные функции: 1) переработка поступающей информации, передача нервного импульса и 2) биосинтетическая, направленная на поддержание своей жизнедеятельности.

Так схематически выглядит строение нейрона.

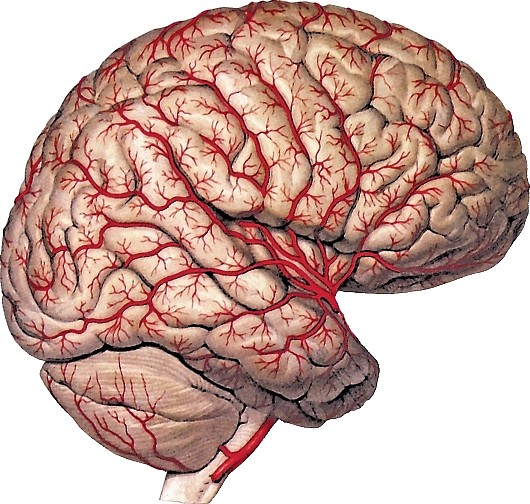

Так выглядит головной мозг человека.

Это сложнейшая структура, состоящая из множества различных образований, находящихся в тесном взаимодействии; осуществляющая проводящую, анализирующую, регулирующую и координирующую функции. Все движения тела, чувства человека, работа внутренних органов, его разум, интеллект, память, сознание, сон, бодрствование, всё контролируется головным мозгом. Мозг человека можно сравнить со сложнейшим компьютером с заложенными в него программами, постоянно модифицирующимися в течение жизни человека.

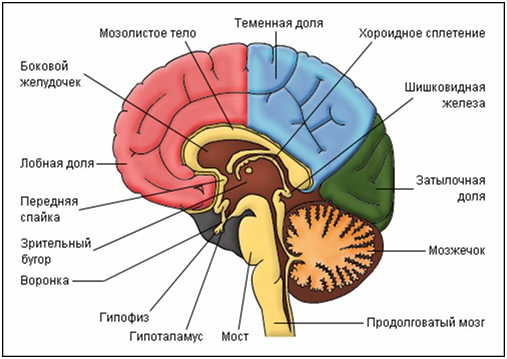

В лобных долях находятся центры регуляции произвольных движений, при поражении которых развивается слабость в руках, ногах с одной стороны, или только руки или ноги. В лобных долях находятся и центры «произвольного» поворота глаз и головы, при поражении которых возникает отклонение глаз и головы в сторону патологического очага. В лобных долях находятся и центры координации движений, при поражении которых возникают нарушения стояния и ходьбы. И, наконец, при поражении коры лобных долей развиваются поведенческие и психические расстройства.

Теменные доли отвечают за способность человека узнавать предметы наощупь, способность производить сложные целенаправленные действия, способность расшифровывать письменные знаки и способность письма.

Височные доли несут слуховые, вкусовые и обонятельные центры, центры понимания и воспроизведения речи, центры координации движений.

В стволе головного мозга находятся центры регуляции жизнеобеспечивающих систем органов, дыхательной, сердечно-сосудистой, промежуточные центры регуляции черепно-мозговых нервов, проводящие пути двигательной и чувствительной систем.

В стволе головного мозга в его покрышке располагаются ядра черепно-мозговых нервов, тела нервных клеток, ответственных за иннервацию органов головы, лица, обеспечивающих выполнение функции вкусового, слухового, зрительного, вестибулярного и обонятельного анализатора.

Различают черепно-мозговые нервы каудальной группы: 1) Добавочный нерв, 11 пара, иннервирует мышцу, поворачивающую голову в сторону. 2) Подъязычный нерв, 12 пара, иннервирующий язык. 3) Языкоглоточный нерв, 9 пара, иннервирующий глоточную мускулатуру, язык, нёбо, среднее ухо, слюнные железы. 4) Блуждающий нерв, 10 пара, иннервирующий мускулатуру глотки, мягкого нёба, гортани, гладкую мускулатуру бронхов, трахеи, пищевода, желудка, кишечника.

Далее различают черепно-мозговые нервы мосто-мозжечкового угла: 1) Лицевой нерв, 7 пара, иннервирующий мышцы лица. 2) Вестибуло-кохлеарный нерв, 8 пара, иннервирующий внутреннее ухо. 3) Тройничный нерв, 3 пара, иннервирующий кожу лица, челюсти, жевательные мышцы.

Далее следует группа глазодвигательных нервов: 3, 4, 6 пары.

И наконец, зрительный нерв, 2 пара, иннервирующий сетчатку глаза, и обонятельный нерв, 1 пара, иннервирующий слизистую носовой полости.

Голова – предмет тёмный, но исследованию подлежит. Что за что отвечает в головном мозге?

Способность дышать и двигаться, чувствовать боль и любить, создавать гениальные творения и совершать зло, подчас не поддающееся объяснению. Благодаря чему всё это возможно? Где скрывается наше «я»?

Как устроен головной мозг человека, как соотносятся его строение и функции, и каковы их особенности?

Попробуем разобраться в некоторых из них.

Существует положение, что чем более проста некая функция, тем точнее место ее локализации в головном мозге. С другой стороны, наиболее сложные функции обеспечиваются слаженной работой всего мозга, в связи с чем понятие «коркового центра» (определённой области коры головного мозга) большей частью относительное и условное.

Внезапно залаяла собака во дворе? Ориентировочный рефлекс в ответ на резкий звук возможен благодаря среднему мозгу. Кроме того, через этот отдел проходят пути, обеспечивающие зрение, слух, способность к движению и бдительности, контроль температуры и ряд других, которыми занимаются другие отделы мозга.

КОРА БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ИМЕЕТ СЛОЖНОЕ

СТРОЕНИЕ И СОДЕРЖИТ 12-18 МЛРД НЕРВНЫХ

КЛЕТОК И БОРОЗДАМИ ДЕЛИТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ДОЛЕЙ

А теперь закройте глаза и коснитесь пальцами кончика носа. Получилось без особого труда, не так ли? Это при том, что в этом плавном действии было задействовано много разных мышц. За координацию, равновесие, нормальные движения спасибо мозжечку.

Сложнее, сложнее

Эмоции, такие эмоции. Без них наша жизнь была бы не такой счастливой (несчастной?). Внутренняя борьба, иногда заставляющая нас сделать то, о чем мы потом пожалеем. Знакомо? Благодарим лимбическую систему. Интересно что это такое? Чуть подробнее о ней (и ее частях).

Беспокоитесь, грустите? А может вам страшно? Это возможно благодаря миндалевидному телу (миндалине). Любопытный факт: с левой миндалиной бывает связано и чувство счастья, а вот у правой «настроение» плохое всегда.

Читайте материал по теме: Билл Гейтс и его синдром Аспергера

И наконец.

Итак, какова ее роль?

Читайте материал по теме: Что происходит с мозгом аутистов?

С лобной долей связана также наша способность к движению (благодаря моторной коре), чёткому и разборчивому письму, артикуляции.

Ассоциативные функции обеспечиваются теменной долей коры. Здесь располагаются области, отвечающие за осязание, чёткие, комбинированные целенаправленные движения, чтение, познавание предметов, явлений, их смысла и символического значения.

Бросается в глаза, что.

Наиболее сложные функции памяти и мышления не имеют чёткого расположения, в их реализации принимают участие различные области мозга.

Почему важно знать, как связаны функция и структура головного мозга?

Диагностика. Представьте: у человека сильно разболелась голова. Спустя несколько минут он уже не смог поднять правую руку, а его речь стала невнятной. У пациента ухудшилось зрение с одной стороны, тогда как офтальмолог патологию со стороны глаз не обнаружил. Или, например, человек перестал понимать обращённую к нему речь.

Читайте материал по теме: Как предотвратить инсульт?

Зная о том, какие отделы в головном мозге отвечают за ту или иную способность, можно предполагать место расположения патологического процесса.

Лечение и реабилитация. Предположим, что в результате повреждения участка головного мозга после инсульта у человека «выпала» какая-то функция. Значит ли это, что теперь она не вернётся? Нет, далеко не всегда.

Благодаря такому свойству мозга, как пластичность, возможно эту функцию восстановить. Говоря простыми словами, под пластичностью можно понимать способность других областей мозга брать на себя функцию повреждённой его части. Однако этим процессом нужно целенаправленно заниматься. Поэтому после инсульта больному бывает необходим курс нейрореабилитации, в процессе которого он заново учится говорить, ходить, обслуживать себя.

Нет. Приведённые выше описания взаимоотношений структуры и функции далеко не исчерпывающие: на деле всё гораздо сложнее и выходит далеко за рамки объёма небольшой статьи.

Сосуды головы и шеи. Анатомия. Видеоатлас доктора Роберта Акланда. Часть 1, 2.

Сосуды головы и шеи. Анатомия. Видеоатлас доктора Роберта Акланда. Часть 1, 2.

Сосуды головы и шеи. Часть 1. Автор лекции профессор В. А. Изранов

Сосуды головы и шеи. Часть 2. Автор лекции профессор В. А. Изранов

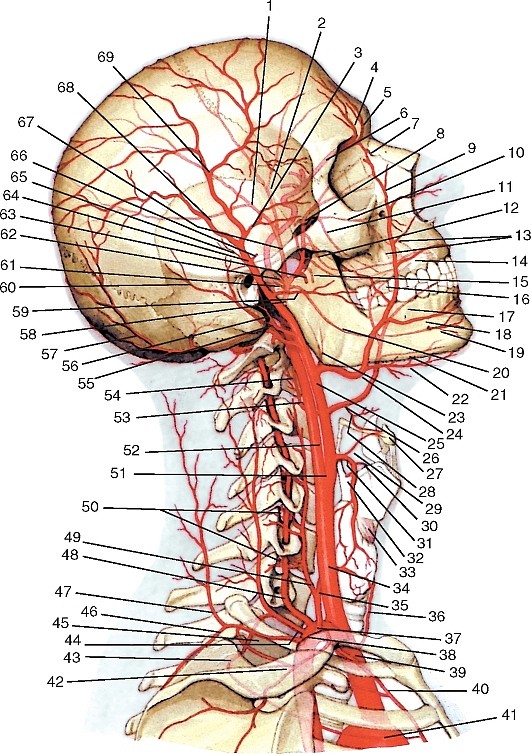

АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

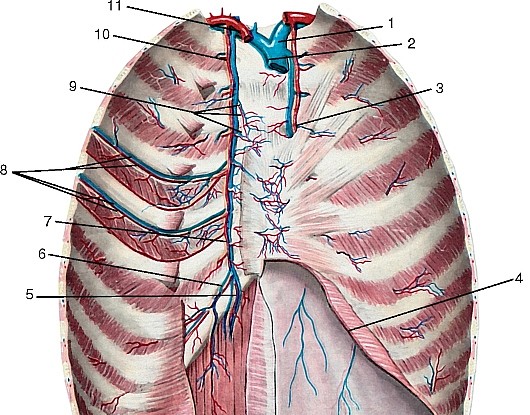

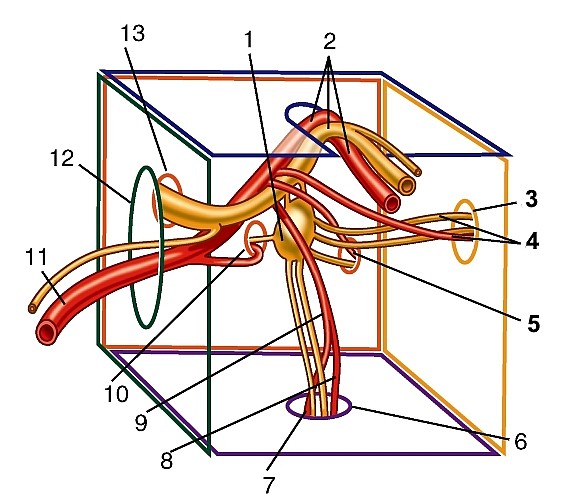

Ветви первого отдела (рис. 179):

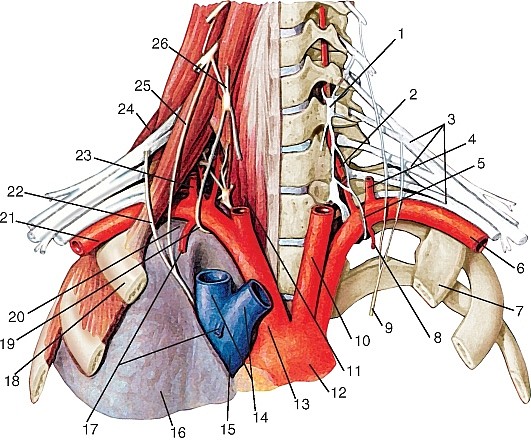

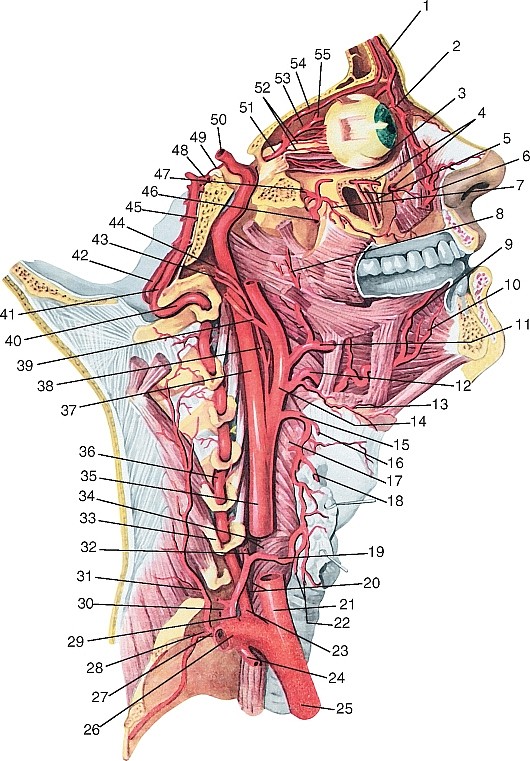

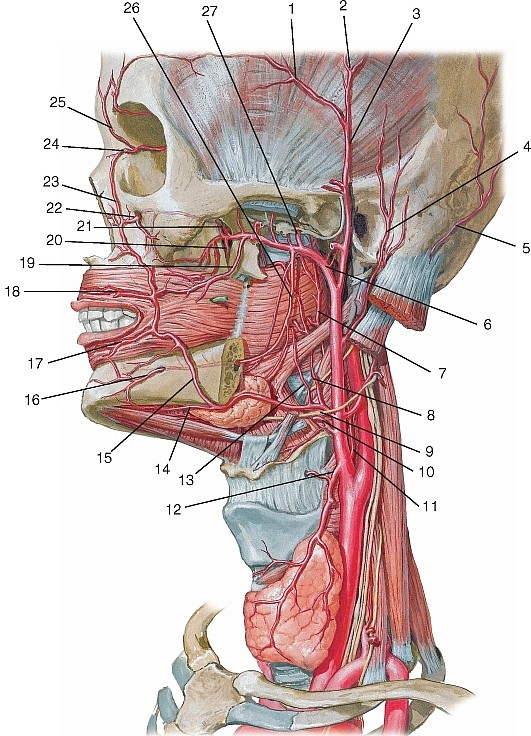

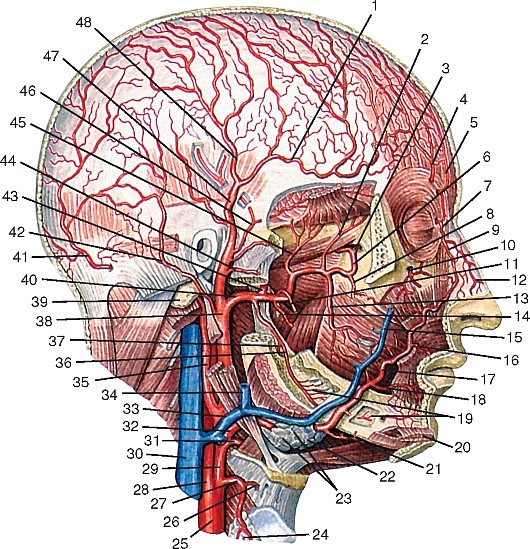

Рис. 177. Общий вид артерий головы и шеи, вид справа (схема):

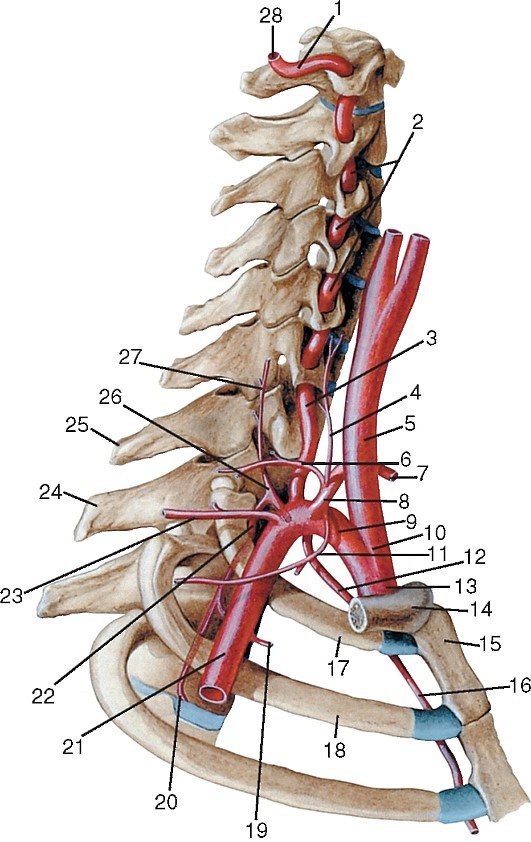

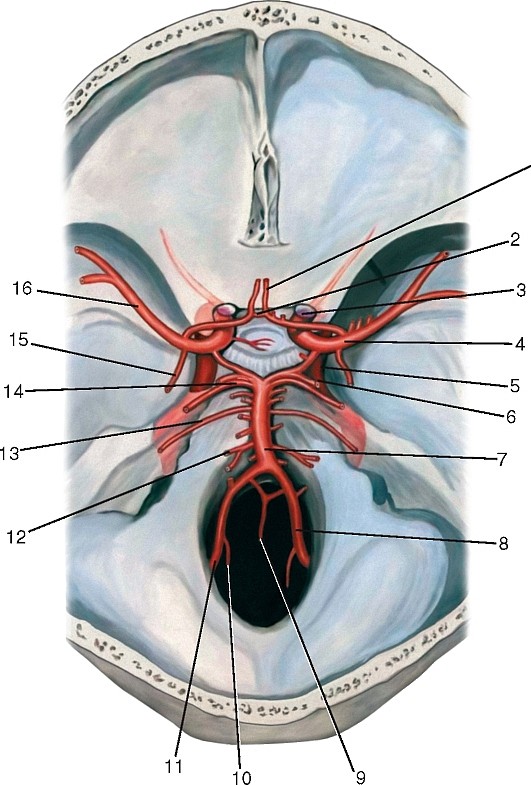

Ветви базилярной артерии:

3) задняя мозговая артерия (a. cererbriposterior), посылающая артерии затылочной доле конечного мозга.

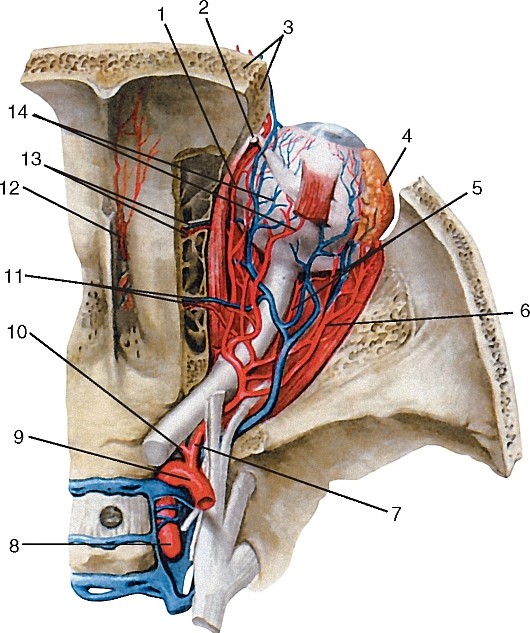

Рис. 180. Ветви базилярной и внутренней сонной артерий в полости черепа, вид со стороны полости черепа:

2) восходящую шейную (a. cervicalis ascendens);

Артерии третьего отдела (см. рис. 179).

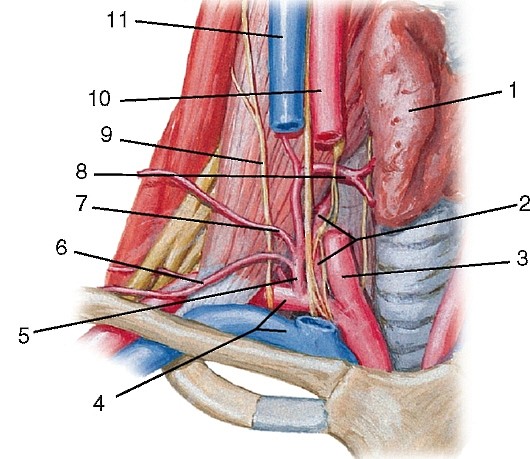

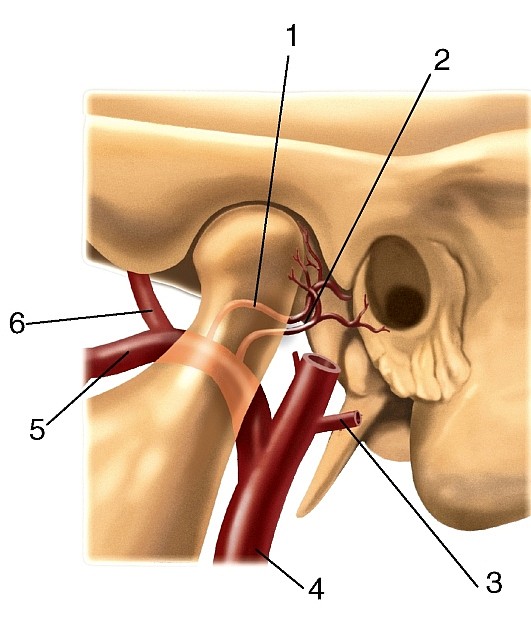

Внутренняя сонная артерия (a. carotis interna) парная, отходит от общей сонной артерии на уровне верхнего края щитовидного хряща; в артерии выделяют 4 части: шейную, каменистую, пещеристую и мозговую (рис. 186, 187, см. рис. 177, 180, 181).

На шее внутренняя сонная артерия сначала располагается латеральнее наружной сонной артерии, затем направляется кверху и медиальнее ее, идет между внутренней яремной веной (снаружи) и глот кой (изнутри) и достигает наружной апертуры сонного канала. На шее ветвей не отдает. Каменистая часть (pars pertrosa) расположена в сонном канале пирамиды височной кости и окружена густыми венозным и нервным сплетениями; здесь артерия переходит из вертикального положения в горизонтальное. В пределах канала от нее отходят сонно-барабанные артерии (аа. caroticotimpanicae), проникающие через отверстия в стенке канала в барабанную полость, где они анастомозируют с передней барабанной и шилососцевидной артериями.

Задняя соединительная артерия (a. communicans posterior) соединяет внутреннюю сонную артерию с задней мозговой артерией (см. рис. 180, 181).

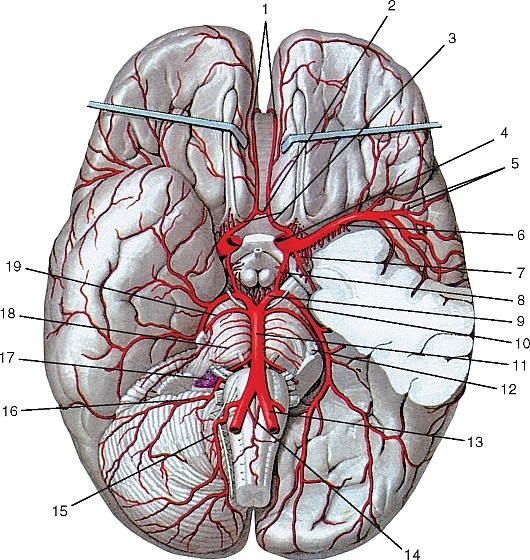

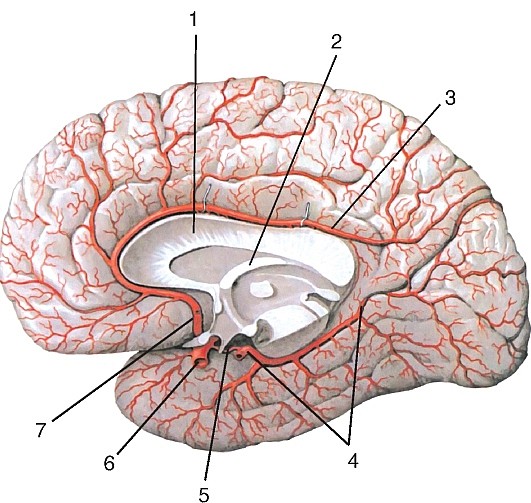

Передняя мозговая артерия (a. cerebri anterior) идет на медиальную поверхность лобной доли мозга, прилегая сначала к обонятельному треугольнику, затем в продольной щели большого мозга переходит на верхнюю поверхность мозолистого тела; кровоснабжает конечный мозг. Недалеко от своего начала правая и левая передние мозговые артерии соединяются посредством передней соединительной артерии (a. communicans anterior) (см. рис. 181, 188).

Рис. 186. Внутренняя сонная артерия, вид справа:

Средняя мозговая артерия (a. cerebri media) более крупная, располагается в латеральной борозде, по которой восходит вверх и латерально; отдает ветви к конечному мозгу (см. рис. 181, 189).

Рис. 188. Артерии на медиальной и нижней поверхностях полушария головного мозга:

Рис. 189. Ветви средней мозговой артерии на дорсолатеральной поверхности полушария головного мозга

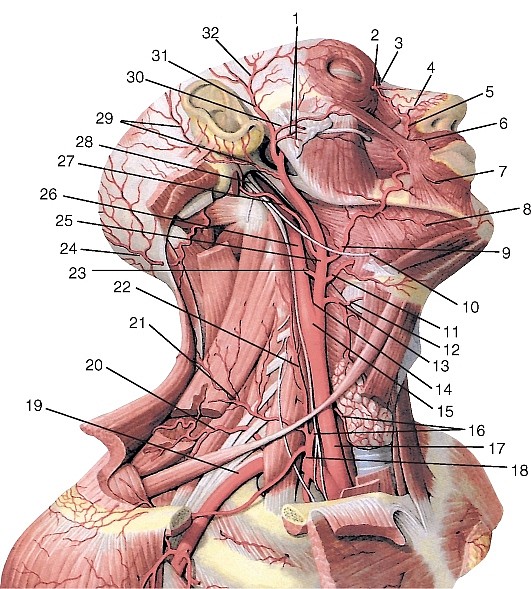

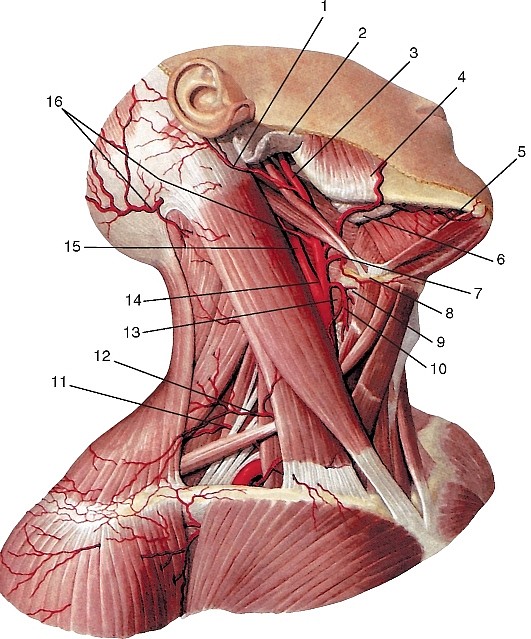

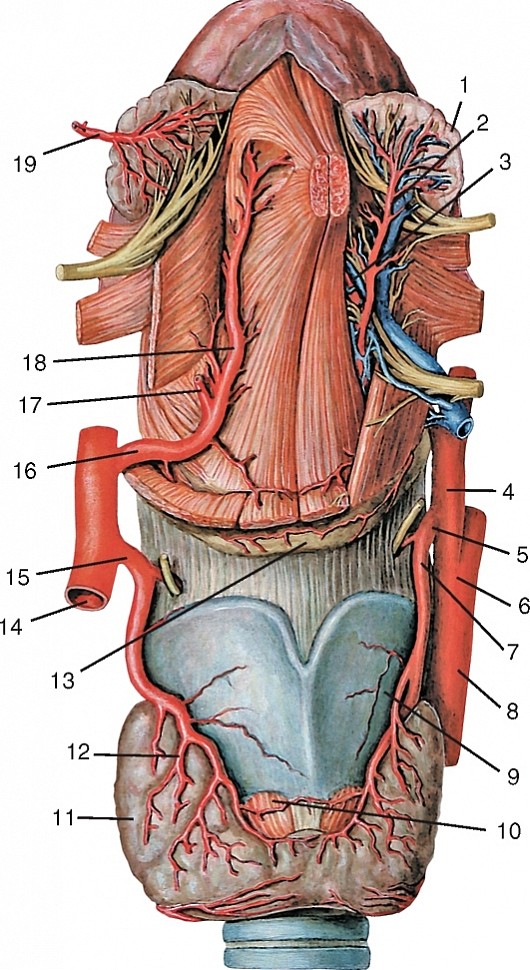

Верхняя щитовидная артерия (a. thyroidea superior) отходит вблизи бифуркации общей сонной артерии ниже большого рога подъязычной кости, идет дугообразно вперед и вниз к верхнему полюсу щитовидной железы (рис. 191, см. рис. 177, 184, 186). Анастомозирует с нижней щитовидной артерией и верхней щитовидной артерией противоположной стороны. Отдает подподъязычную ветвь (r. infrahyoideus), грудино-ключично-сосцевидную ветвь (r. sternocleidomastoideus) и верхнюю гортанную артерию (а. laringea superior), сопровождающую верхний гортанный нерв и кровоснабжающую мышцы и слизистую оболочку гортани выше голосовой щели.

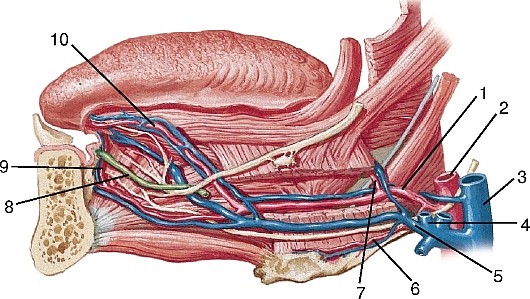

Рис 192. Язычная артерия, вид слева:

От лицевой артерии отходят артерии к соседним органам:

1) восходящая нёбная артерия (а. palatina ascendens) идет кверху между шилоглоточной и шилоязычной мышцами, проникает через глоточно-базилярную фасцию и снабжает кровью мышцы глотки, нёбную миндалину, мягкое нёбо;

2) миндаликовая ветвь (r. tonsillaris) прободает верхний констриктор глотки и разветвляется в глоточной миндалине и корне языка (см. рис. 186);

3) железистые ветви (rr. glandulares) идут к поднижнечелюстной слюнной железе;

4) подподбородочная артерия (а. submentalis) отходит от лицевой артерии у места ее перегиба через основание нижней челюсти и идет кпереди под челюстно- подъязычной мышцей, отдавая ветви к ней и к двубрюшной мышце, затем подходит к подбородку, где разделяется на поверхностную ветвь к подбородку и глубокую ветвь, перфорирующую челюстно-подъязычную мышцу и кровоснабжающую дно полости рта и подъязычную слюнную железу;

5) нижняя губная артерия (а. labialis inferior) ответвляется ниже угла рта, извилисто продолжается между слизистой оболочкой нижней губы и круговой мышцей рта, соединяясь с одноименной артерией другой стороны; дает ветви к нижней губе;

6) верхняя губная артерия (а. labialis superior) отходит на уровне угла рта и проходит в подслизистом слое верхней губы; анастомозирует с одноименной артерией противоположной стороны, составляя околоротовой артериальный круг.

Отдает ветви к верхней губе.

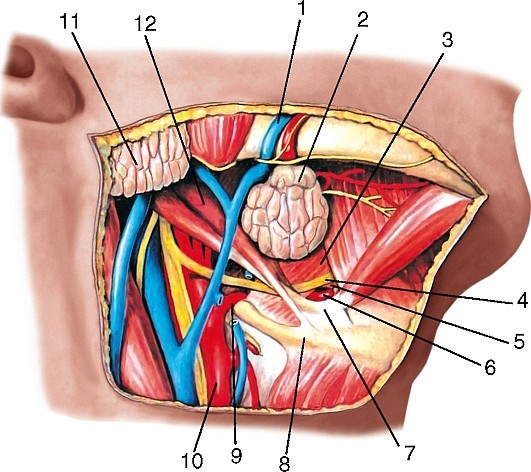

На лице наружная сонная артерия располагается в занижнечелюстной ямке, в паренхиме околоушной слюнной железы или глубже нее, кпереди и латеральнее внутренней сонной артерии. На уровне шейки нижней челюсти она разделяется на конечные ветви: верхнечелюстную и поверхностную височную артерии.

1) поперечная артерия лица (a. transversa faciei) ответвляется в толще околоушной слюнной железы ниже наружного слухового прохода, выходит из-под переднего края железы вместе со щечными ветвями лицевого нерва и разветвляется над протоком железы; кровоснабжает железу и мышцы лица. Анастомозирует с лицевой и подглазничной артериями;

2) скулоглазничная артерия (а. zygomaticifacialis) отходит выше наружного слухового прохода, идет вдоль скуловой дуги между пластинками височной фасции к латеральному углу глазной щели; кровоснабжает кожу и подкожные образования в области скуловой кости и глазницы;

3) средняя височная артерия (a. temporalis media) отходит над скуловой дугой, перфорирует височную фасцию; кровоснабжает височную мышцу; анастомозирует с глубокими височными артериями.

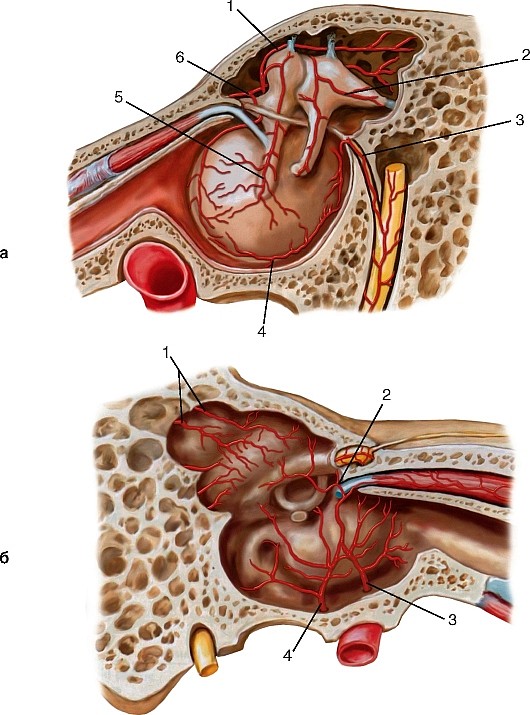

Рис. 195. Артерии среднего уха:

Глубокая ушная артерия (a. auricularis profunda) проходит назад и кверху к наружному слуховому проходу, отдаёт ветви к барабанной перепонке.

Передняя барабанная артерия (a. tympanica anterior) проникает по барабанно- чешуйчатой щели в барабанную полость, снабжает кровью её стенки и барабанную перепонку. Нередко отходит общим стволом с глубокой ушной артерией.

Анастомозирует с артерией крыловидного канала, шилососцевидной и задней барабанной артериями.

Средняя менингеальная артерия (a. meningea media) поднимается между крыловидно-нижнечелюстной связкой и головкой нижней челюсти по медиальной поверхности латеральной крыловидной мышцы, между корешками ушно- височного нерва к остистому отверстию и через него входит в твёрдую оболочку головного мозга. Обычно залегает в борозде чешуи височной кости и борозде теменной кости. Разделяется на ветви: теменную (r. parietalis), лобную (r. frontalis) и глазничную (r. orbitalis). Анастомозирует с внутренней сонной артерией через анастомотическую ветвь со слезной артерией (r. anastomoticum cum a. lacrimalis). Отдаёт также каменистую ветвь (r. petrosus) к тройничному узлу, верхнюю барабанную артерию (a. tympanica superior) к барабанной полости.

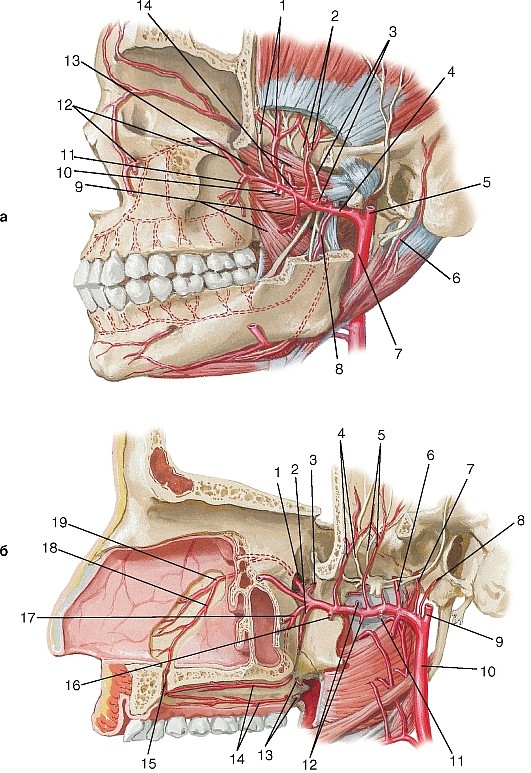

Глубокие височные артерии, передняя и задняя (aa. temporales profundae anterior et posterior) идут в височную ямку, располагаясь между височной мышцей и костью. Кровоснабжают височную мышцу. Анастомозируют с поверхностной и средней височными и слезной артериями.

Крыловидные ветви (rr. pterygoidei) снабжают кровью крыловидные мышцы.

Щечная артерия (a. buccalis) проходит вместе со щечным нервом вперед между медиальной крыловидной мышцей и ветвью нижней челюсти к щечной мышце, в которой разделяется; анастомозирует с лицевой артерией.

Ветви крыловидно-нёбной части (рис. 198, см. рис. 186):

Задняя верхняя альвеолярная артерия (a. alveolaris superior posterior) отходит в месте перехода верхнечелюстной артерии в крыловидно- нёбную ямку позади бугра верхней челюсти. Через задние верхние альвеолярные отверстия проникает в кость; разделяется на зубные ветви (rr. dentales), проходящие вместе с задними верхними альвеолярными нервами в альвеолярные каналы в заднелатеральной стенке верхней челюсти к корням верхних больших коренных зубов. От зубных ветвей отходят околозубные ветви (rr. peridentales) к тканям, окружающим корни зубов.

Подглазничная артерия (a. infraorbitalis) ответвляется в крыловидно- нёбной ямке, являясь продолжением ствола верхнечелюстной артерии, сопровождает подглазничный нерв. Вместе с подглазничным нервом через нижнюю глазничную щель входит в глазницу, где располагается в одноименной борозде и в канале.

Выходит через подглазничное отверстие в клыковую ямку. Конечные ветви снабжают кровью прилежащие лицевые образования. Анастомозируют с глазной, щечной и лицевой артериями. В глазнице посылает ветви к глазным мышцам, слёзной железе. Через одноименные каналы верхней челюсти отдает передние верхние альвеолярные артерии (aa. alveolares superiors anterior et posterior), от которых к корням зубов и околозубным образованиям (rr. peridentales) направляются зубные ветви (rr. dentales).

Артерия крыловидного канала (a. canalis pterygoidei) нередко отходит от нисходящей нёбной артерии, направляется в одноименном канале вместе с одноименным нервом к верхнему отделу глотки; кровоснабжает слуховую трубу, слизистую оболочку барабанной полости и носовую часть глотки.

Нисходящая нёбная артерия (a. palatine descendens) проходит в большом небном канале, где разделяется на большую нёбную артерию (a. palatine major) и малые нёбные артерии (aa. palatinae minores), выходящие, соответственно, через большое и малые нёбные отверстия на нёбо. Малые нёбные артерии идут к мягкому нёбу, а большая распространяется кпереди, кровоснабжает твердое нёбо и оральные поверхности десен. Анастомозирует с восходящей нёбной артерией.

Клиновидно-нёбная артерия (a. sphenopalatina) идет через одноименное отверстие в носовую полость и разделяется на задние носовые латеральные артерии (aa. nasalis posteriors laterales) и задние перегородочные ветви (rr. septales posteriors). Кровоснабжает задние ячейки решетчатого лабиринта, слизистую оболочку боковой стенки носовой полости и перегородки носа; анастомозирует с большой нёбной артерией (табл. 13).

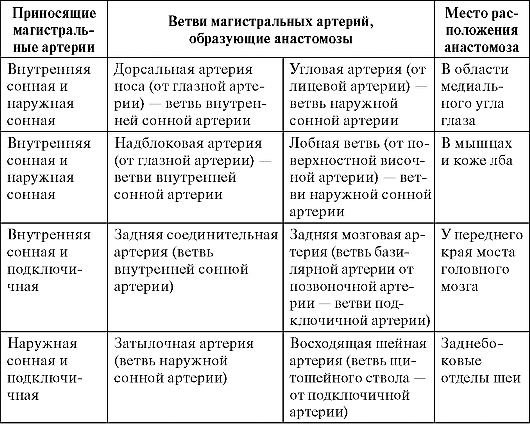

Таблица 13. Межсистемные анастомозы артерий головы и шеи

Вопросы для самоконтроля

1. Какие ветви отходят от подключичной артерии в каждом из отделов?

2. Какие ветви позвоночной артерии вы знаете? С какими артериями она анастомозирует?

4. Какие части топографически различают во внутренней сонной артерии?

5. Какие ветви отходят от каждой части внутренней сонной артерии?

6. Какие артерии кровоснабжают содержимое глазницы?

7. Какими артериями образуется артериальный круг большого мозга?

8. Как можно представить себе топографию наружной сонной артерии?

9. Какие передние ветви наружной сонной артерии вам известны?

11. Какие артерии отходят от лицевой артерии? Какие анастомозы имеет лицевая артерия?

12. Какие артерии отходят от верхнечелюстной артерии в каждой ее части?

13. Какие вы знаете анастомозы верхнечелюстной артерии?