Что в конце басни

Басня

Ба́сня — стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного, сатирического характера. В конце басни содержится краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. В басне высмеиваются пороки людей. Басня — один из древнейших литературных жанров. В Древней Греции был знаменит Эзоп (VI—V века до нашей эры), писавший басни в прозе. В Риме — Федр (I век нашей эры). В Индии сборник басен «Панчатантра» относится к III веку. Виднейшим баснописцем нового времени был французский поэт Ж. Лафонтен (XVII век).

В России развитие жанра басни относится к середине XVIII — началу XIX веков и связано с именами А. П. Сумарокова, И. И. Хемницера, А. Е. Измайлова, И. И. Дмитриева, хотя первые опыты стихотворных басен были ещё в XVII веке у Симеона Полоцкого и в 1-й пол. XVIII века у А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского. В русской поэзии вырабатывается басенный вольный стих, передающий интонации непринуждённого и лукавого сказа.

Басни И. А. Крылова с их реалистической живостью, здравомысленным юмором и превосходным языком знаменовали расцвет этого жанра в России. В советское время приобрели популярность басни Демьяна Бедного, С. Михалкова и другие.

Содержание

История

Происхождение

Существуют две концепции происхождения басни. Первая представлена немецкой школой Отто Крузиуса, А. Хаусрата и др., вторая — американским учёным Б. Э. Перри. Согласно первой концепции, в басне первично повествование, а мораль вторична; басня происходит из сказки о животных, а сказка о животных — из мифа. Согласно второй концепции, в басне первична мораль; басня близка сравнениям, пословицам и поговоркам; как и они, басня возникает как вспомогательное средство аргументации. Первая точка зрения восходит к романтической теории Якоба Гримма, вторая возрождает рационалистическую концепцию Лессинга.

Филологов XIX века долго занимала полемика о приоритете греческой или индийской басни. Теперь можно считать почти несомненным, что общим истоком материала греческой и индийской басни была шумеро-вавилонская басня.

Античность

Греческая литература

Прежде чем басня стала самостоятельным литературным жанром, она прошла в своём развитии стадии поучительного примера или притчи, а затем фольклорную. От древнейшей стадии сохранились лишь два образца. Это знаменитый αινος Одиссея (Od. XIV, 457—506) и две притчи, которыми обмениваются Тевкр и Менелай в «Аянте» Софокла (ст. 1142—1158).

Сложившуюся форму устной басни, соответствующую второму периоду развития жанра, мы впервые в греческой литературе находим у Гесиода. Это — знаменитая притча (αινος) о соловье и ястребе («Труды и дни», 202—212), обращённая к жестоким и несправедливым властителям. В притче Гесиода мы уже встречаем все признаки басенного жанра: животных-персонажей, действие вне времени и пространства, сентенциозную мораль в устах ястреба.

Греческая поэзия VII—VI вв. до н. э. известна лишь в скудных отрывках; некоторые из этих отрывков отдельными образами перекликаются с известными впоследствии басенными сюжетами. Это позволяет утверждать, что основные басенные сюжеты классического репертуара уже сложились к этому времени в народном творчестве. В одном из своих стихотворений Архилох (отр. 88— 95 Б) упоминает «притчу» о том, как лису обидел орёл и был наказан за это богами; в другом стихотворении (отр. 81—83 Б) он рассказывает «притчу» о лисе и обезьяне. Стесихору Аристотель приписывает выступление перед гражданами Гимеры с басней о коне и олене применительно к угрозе тирании Фаларида («Риторика», II, 20, 1393b). «Карийскую притчу» о рыбаке и осьминоге, по свидетельству Диогениана, использовали Симонид Кеосский и Тимокреонт. Достаточно отчётливо выступает басенная форма и в анонимном сколии о змее и раке, приводимом у Афинея (XV, 695а).

Греческая литература классического периода уже опирается на вполне сложившуюся традицию устной басни. Геродот ввёл басню в историографию: у него Кир поучает слишком поздно подчинившихся ионян «басней» (logos) о рыбаке-флейтисте (I, 141). Эсхил пользовался басней в трагедии: сохранился отрывок, излагающий «славную ливийскую басню» (logos) об орле, поражённом стрелой с орлиными перьями. У Аристофана Писфетер в разговоре с птицами блистательно аргументирует баснями Эзопа о жаворонке, похоронившем отца в собственной голове («Птицы», 471—476) и о лисице, обиженной орлом («Птицы», 651—653), а Тригей ссылается на басню в объяснение своего полёта на навозном жуке («Мир», 129—130), а вся заключительная часть комедии «Осы» построена на обыгрывании некстати применяемых Филоклеоном басен.

Демокрит поминает «Эзоповскую собаку», которую погубила жадность (отр. 224 D.); близки к этому жанру Продик в своей знаменитой аллегории о Геракле на распутье (Ксенофонт, «Воспоминания о Сократе», II, 1) и Протагор в своей басне (mythos) о сотворении человека (Платон, «Протагор», 320 с сл.); Антисфен ссылается на басню о львах и зайцах (Аристотель, «Политика», III, 8, 1284а, 15); его ученик Диоген сочиняет диалоги «Леопард» и «Галка» (Диог. Лаэрт., VI, 80). Сократ у Ксенофонта рассказывает басню о собаке и овцах («Воспоминания», II, 7, 13—14), у Платона он вспоминает, что говорила «в Эзоповой басне» (mythos) лисица больному льву о следах, ведущих в его пещеру («Алкивиад I», 123а), и даже сам сочиняет в подражание Эзопу басню о том, как природа неразрывно связала страдание с наслаждением («Федон», 60с). Платон даже утверждает, что Сократ, никогда ничего не сочинявший, незадолго до смерти переложил в стихи Эзоповы басни («Федон», 60с) — рассказ явно вымышленный, но охотно принятый на веру потомками (Плутарх, «Как слушать поэтов», 16 с; Диог. Лаэрт., II, 42).

Риторика

На рубеже классической и эллинистической эпохи из «высокой» литературы басня опускается в литературу учебную, предназначенную для детей, и в литературу популярную, обращенную к необразованной низовой публике. Басня становится монополией школьных учителей и философских проповедников. Так возникают первые сборники басен (для нужд преподавания), и начинается третий период истории басенного жанра в античности — период перехода от устной басни к литературной. Первый сборник Эзоповых басен, о котором до нас дошло упоминание,— это «Logon Aisopeion Synagoge» Деметрия Фалерского, составленный на рубеже IV и III вв. до н. э. Деметрий Фалерский был философом-перипатетиком, учеником Феофраста; кроме того, он был оратор и теоретик красноречия. Сборник Деметрия, по-видимому, послужил основой и образцом для всех позднейших записей басен. Ещё в византийскую эпоху под его именем издавались басенные сборники.

Сборники таких записей были, прежде всего, сырым материалом для школьных риторических упражнений, но рано перестали быть исключительным достоянием школы и стали читаться и переписываться как настоящие «народные книги». Поздние рукописи таких сборников дошли до нас в очень большом количестве под условным названием «басен Эзопа». Исследователи различают среди них три основных рецензии (редакции):

Августанская редакция — собрание двухсот с лишним басен, все они более или менее однородны по типу и охватывают тот круг басенных сюжетов, который впоследствии стал наиболее традиционным. Запись басен проста и кратка, ограничивается передачей сюжетной основы без всяких второстепенных подробностей и мотивировок, тяготеет к стереотипным формулам для повторяющихся сюжетных моментов. Отдельные сборники басен сильно различаются и по составу, и по словесной редакции.

В риторической школе басня заняла твердое место среди «прогимнасм» — подготовительных упражнений, с которых начиналось обучение ритора. Число прогимнасм колебалось от 12 до 15; в окончательно установившейся системе их последовательность была такова: басня, рассказ, хрия, сентенция, опровержение и утверждение, общее место, похвала и порицание, сравнение, этопея, описание, разбор, законоположение. Басня в числе других простейших прогимнасм, по-видимому, первоначально преподавалась грамматиком и лишь потом перешла в ведение ритора. Пособием к изучению прогимнасм служили специальные учебники, содержавшие теоретическую характеристику и образцы каждого рода упражнений. До нас дошло четыре таких учебника, принадлежащих риторам Феону (конец I — начало II в. н. э.), Гермогену (II в.), Афтонию (IV в.) и Николаю (V в.), а также обширные комментарии к ним, составленные уже в византийскую эпоху, но по материалам той же античной традиции (особенно богат материалом комментарий к Афтонию, составленный Доксопатром, XII век). Общее определение басни, единогласно принятое всеми прогимнасматиками, гласит: «Басня есть вымышленный рассказ, являющий образ истины» (mythes esti logos pseudes, eikônizôn aletheian). Мораль в басне определялась так: «Это — сентенция (logos), прибавляемая к басне и разъясняющая содержащийся в ней полезный смысл». Мораль, поставленная в начале басни, называется промифий, мораль в конце басни — эпимифий.

Место басни среди других форм аргументации наметил ещё Аристотель в «Риторике» (II, 20, 1393а23—1394а 18). Аристотель различает в риторике два способа убеждения — пример (paradeigma) и энтимему (enthymema), соответственно аналогичные индукции и дедукции в логике. Пример подразделяется на пример исторический и пример вымышленный; пример вымышленный в свою очередь подразделяется на параболу (то есть условный пример) и басню (то есть конкретный пример). Разработка басни в теории и на практике была замкнута в стенах грамматических и риторских школ, в публичную ораторскую практику басни не проникали.

Римская литература

Средние века

Всеобщий культурный упадок «темных веков» одинаково погрузил в забвение и Авиана и «Ромула», откуда их извлекло новое оживление средневековой культуры в XII веке. Начиная с этого времени мы находим в средневековой латинской литературе не меньше 12 переработок «Ромула» и не меньше 8 переработок Авиана.

Ещё два стихотворных переложения были сделаны во второй половине XII века. Оба переложения сделаны элегическим дистихом, но различны по стилю.

Из «Ромула» извлечены басни, вставленные в «Зерцало историческое» Винцента из Бовэ (XIII век) — первую часть огромной средневековой энциклопедии в 82 книгах. Здесь (IV, 2—3) автор, дойдя в своем изложении до «первого года царствования Кира», сообщает, что в этом году в Дельфах погиб баснописец Эзоп, и по этому поводу излагает в 8 главах 29 басен. Эти басни, говорит автор, могут быть с успехом использованы при составлении проповедей.

В некоторых рукописях к басням «Ромула» присоединяются так называемые fabulae extravagantes — басни неизвестного происхождения, изложенные очень народным языком, подробно и красочно и приближающиеся по типу к животной сказке.

Возрождение

В эпоху Возрождения распространяющееся знание греческого языка открыло европейскому читателю доступ к первоисточнику — к греческим басням Эзопа. С 1479 г., когда итальянский гуманист Аккурсий выпустил первое печатное издание басен Эзопа, начинается развитие новоевропейской басни.

Животная басня

Животные басни — это басни, в которых животные (волк, сова, лисица) действуют как человек. Лисе свойственна хитрость, сове — мудрость. Гусь считается глупым, лев мужественным, змея коварной. Качества сказочных животных взаимозаменяемы. Сказочные животные представляют определённые характерные черты людей.

Морализированное естествознание античных животных басен оформилось в конце концов в сборники, известные под заглавием «Физиоло́г».

Басня

теория по литературе 📖 формы произведений

Басня – это небольшое литературное произведение нравоучительного, сатирического характера (в стихах или прозе), героями в котором выступают животные, предметы или растения.

История возникновения (зарождения) басни

Жанр басни зарождается в V в. до н. э.

В Древней Греции к этому жанру обращается Эзоп. Древнегреческий поэт пишет сборник басен в прозе, который состоит из 426 басни («Две лягушки», «Курица и Яйцо», «Олень и Лев», «Собака и Волк» и др.).

Ещё один древнегреческий поэт-баснописец Бабрий (II век н. э.) известен стихотворным переложением басен Эзопа и написанием собственных («Зевс и дубы», «Мул», «Собака и повар», «Старый конь» и др.). В своих баснях Бабрий пишет об олимпийских богах с иронией. Нравоучительность и обличение пороков в его произведениях практически отсутствует.

В Древнем Риме разрабатывает жанр басни Федр (I в. н. э.). Он переводит произведения Эзопа, подражает им и пишет собственные («Корова, Коза, Овца и Лев», «Воробей и Заяц», «Лиса и Аист», «Орёл и Ворона» и др.).

В начале V в. в этом жанре работает римский поэт Авиан. Его перу принадлежат 42 басни, из которых 37 восходят к Бабрию («Краб и его мать», «Верблюд и Юпитер», «Козёл и Бык», «Дуб и Тростник» и др.). В основе произведений Авиана лежит не нравоучение, а развлечение. Он пишет: «…пришёл мне на ум басенный слог: ведь басни не чуждаются изящного вымысла и не обременяют непременным правдоподобием».

Во многих странах Европы, начиная с XVI века, писатели увлекаются переводами античной литературы. С начала XVII века басня активно развивается и переходит в разряд литературного жанра. К известным европейским баснописцам причисляют немецкого поэта Г. Лессинга и Х. Геллерта, французского поэта Ж. де Лафонтена, английского поэта Т. Мура.

И. А. Крылов, портрет

Французский баснописец Нового времени (XVII в.) Ж. де Лафонтен создал новый жанр, заимствуя содержание произведений у древних авторов («Кузнечик и муравей», «Заяц и Черепаха», «Лягушка и Крыса», «Шершни и Пчёлы» и др.).

Первые попытки писать басни в России делают С. Полоцкий (XVII в.), А. Д. Кантемир и В. К. Тредиаковский (начало XVIII в.). Однако развитие басни приходится на середину XVIII – начало XIX вв. К этому жанру обращаются А. Е. Измайлов, А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев, И. И. Хемницер.

Русский поэт А. П. Сумароков заложил основы национальной басенной традиции. Его поэтическим девизом становятся следующие слова: «Доколе дряхлостью иль смертью не увяну, Против пороков я писать не перестану…».

Вершиной в развитии жанра благодаря произведениям И. А. Крылова становится XIX в. Басни писателя вобрали в себя опыт двух с половиной тысячелетий. Он написал 236 басен, которые вошли в 9 сборников, опубликованных ещё при жизни автора.

По словам критика В. Г. Белинского: «Басни Крылова – это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира, словом, что хотите, только не просто басня».

Вслед за И. А. Крыловым создают басни B. А. Жуковский, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, К. Прутков и др.

В советский период басня не утратила своей популярности. Известны революционные басни Д. Бедного, который высмеивал остатки буржуазного менталитета.

Позднее к басенному жанру обращается С. В. Михалков. Писатель находит собственный интересный стиль современной басни. Он наделяет своих героев выраженным сатирическим характером, который направлен на разоблачение подхалимства и других низких с точки зрения нравственности поступков.

Основоположники басни

Основоположником басни считается легендарный древнегреческий поэт Эзоп (ок. 600 г. до н. э.). Его произведения дошли до нас в позднейших поэтических переработках Федра, Бабрия и Авиана. Иносказательная форма повествования Эзопа получила название «эзопов язык».

Характерные особенности басни

Басня имеет ряд характерных особенностей:

Особенности построения сюжета и композиции в басне

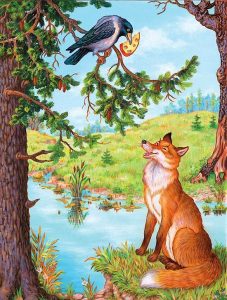

Композиция басни включает две части: рассказ и моральный вывод (мораль, назидание). По объёму эти части могут быть разными. Мораль может располагаться как в конце (С. В. Михалков «Две подруги»), так и в начале произведения (И. А. Крылов «Ворона и Лисица»).

И. А. Крылов, «Ворона и Лисица», иллюстрация

В басне авторская речь обращена к читателю. Диалог между героями присутствует почти всегда. Обычно в таких произведениях высмеиваются человеческие пороки и недостатки общественной жизни (жадность, трусость, невежество и т.д.).

Художественные приемы в басне

Самым частым приёмом в басне является аллегория, с помощью которой баснописец изображает какие-либо понятия через образы растений, животных или других неживых существ. Например, за образом Лисы часто угадывается хитрость, ложь и коварство, а за образом Свиньи – невежество.

Кроме того, в баснях нередко используются народный разговорный язык с обильным включением просторечий, фразеологизмы. Баснописцы умело включают в произведения сравнения, метафоры, пословицы и поговорки, уменьшительно-ласкательные слова и преувеличения.

Также многим басням свойственна ирония – тонкая скрытая насмешка. Например, в басне И. А. Крылова «Лисица и Осёл» Лиса спрашивает Осла: «Отколе, умная, бредёшь ты, голова?». Однако на самом деле Лиса считает Осла глупым.

Аудитория жанра

Впервые дети знакомятся с басней в начальной школе. Благодаря чтению произведений этого жанра они учатся отличать плохие поступки от хороших, начинают понимать юмор и делать выводы.

Чтение басен интересно и взрослым. Ведь в современном мире люди не избавились от пороков, описанных в баснях прошлых веков.

Схожесть с другими жанрами

Своей повествовательной манерой басни сближаются со сказками, анекдотами и новеллами, а моралистической частью басни схожи с пословицами. Также басни имеют такие общие черты с притчами и сказками: поучительный характер, аллегорическая форма, главными героями могут быть животные, растения.

Яркие представители

Мастерами басенного жанра являются: Эзоп, Федр, Авиан, Бабрий, Ж. де Лафонтен, Л. Хольберг, А. Д. Кантемир, А. П. Сумароков, И. И, Хемницер, А. Е. Измайлов, И. И. Дмитриев, В. К. Тредиаковский, И. А. Крылов, Л. Н. Толстой, Д. Бедный, С. В. Михалков.

Представители жанра в школьной программе

В школьную программу включены многие басни И. А. Крылова: «Стрекоза и муравей», «Мартышка и очки», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Чиж и голубь», «Свинья под дубом», «Кукушка и петух», «Волк на псарне», «Зеркало и обезьяна», «Ларчик», «Слон и Моська», «Обоз», «Квартет», «Волк и журавль», «Осёл и соловей», «Кукушка и петух», «Два мальчика», «Волк и ягнёнок», «Лисица и виноград» и др.

Басни Крылова: текст и мораль

За свою жизнь русский баснописец Иван Андреевич Крылов написал 236 басен. Слава «дедушки Крылова» началась с тоненького сборника басен, который был выпущен весной 1809 года и имел ошеломляющий успех. И вот уже более 200 лет трагикомические истории про незадачливых ворон, волков, слонов и Мосек не оставляют никого равнодушным.

В нашей подборке – 12 самых известных басен. Специально для школьников мы выделили в каждой истории важнейшую мысль, мораль. Ведь именно поучительный вывод – это главное в басне.

СЛОН И МОСЬКА

По улицам Слона водили,

Как видно напоказ —

Известно, что Слоны в диковинку у нас —

Так за Слоном толпы зевак ходили.

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.

Увидевши Слона, ну на него метаться,

И лаять, и визжать, и рваться,

Ну, так и лезет в драку с ним.

«Соседка, перестань срамиться»,

Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?

Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет

Вперед

И лаю твоего совсем не примечает». —

«Эх, эх!» ей Моська отвечает:

«Вот то́-то мне и духу придает,

Что я, совсем без драки,

Могу попасть в большие забияки.

Пускай же говорят собаки:

„Ай, Моська! Знать она сильна

Что лает на слона!“»

ВОРОНА И ЛИСИЦА

Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;

На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать-было совсем уж собралась,

Да позадумалась, а сыр во рту держала.

На ту беду Лиса близехонько бежала;

Вдруг сырный дух Лису остановил:

Лисица видит сыр, — Лисицу сыр пленил.

Плутовка к дереву на цыпочках подходит;

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит,

И говорит так сладко, чуть дыша:

«Голубушка, как хороша!

Ну что за шейка, что за глазки!

Рассказывать, так, право, сказки!

Какие перушки! какой носок!

И верно ангельский быть должен голосок!

Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,

При красоте такой, и петь ты мастерица,

Ведь ты б у нас была царь-птица!»

Вещуньина с похвал вскружилась голова,

От радости в зобу дыханье сперло, —

И на приветливы лисицыны слова

Ворона каркнула во все воронье горло:

Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

ВОЛК И ЯГНЕНОК

У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в Истории мы тьму примеров слышим,

Но мы Истории не пишем;

А вот о том как в Баснях говорят.

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;

И надобно ж беде случиться.

Что около тех мест голодный рыскал Волк.

Ягненка видит он, на до́бычу стремится;

Но, делу дать хотя законный вид и толк,

Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье

Мое

С песком и с илом?

За дерзость такову

Я голову с тебя сорву». —

«Когда светлейший Волк позволит,

Осмелюсь я донесть: что ниже по ручью

От Светлости его шагов я на сто пью;

И гневаться напрасно он изволит:

Питья мутить ему никак я не могу». —

«Поэтому я лгу!

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!

Да помнится, что ты еще в запрошлом лете

Мне здесь же как-то нагрубил:

Я этого, приятель, не забыл!» —

«Помилуй, мне еще и отроду нет году»,

Ягненок говорит. «Так это был твой брат». —

«Нет братьев у меня». — «Так это кум иль сват

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,

Вы все мне зла хотите,

И если можете, то мне всегда вредите:

Но я с тобой за их разведаюсь грехи». —

«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Сказал и в темный лес ягненка поволок.

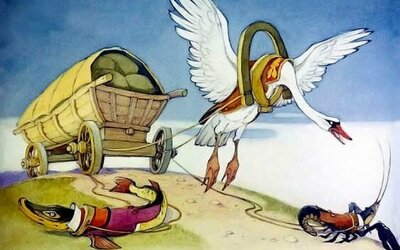

ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.

Однажды Лебедь, Рак да Щука

Везти с поклажей воз взялись,

И вместе трое все в него впряглись;

Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!

Поклажа бы для них казалась и легка:

Да Лебедь рвется в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам;

Да только воз и ныне там.

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

Попрыгунья Стрекоза

Лето красное пропела;

Оглянуться не успела,

Как зима катит в глаза.

Помертвело чисто поле;

Нет уж дней тех светлых боле,

Как под каждым ей листком

Был готов и стол, и дом.

Всё прошло: с зимой холодной

Нужда, голод настает;

Стрекоза уж не поет:

И кому же в ум пойдет

На желудок петь голодный!

Злой тоской удручена,

К Муравью ползет она:

«Не оставь меня, кум милой!

Дай ты мне собраться с силой

И до вешних только дней

Прокорми и обогрей!» —

«Кумушка, мне странно это:

Да работала ль ты в лето?»

Говорит ей Муравей.

«До того ль, голубчик, было?

В мягких муравах у нас

Песни, резвость всякий час,

Так, что голову вскружило». —

«А, так ты. » — «Я без души

Лето целое всё пела». —

«Ты всё пела? это дело:

Так поди же, попляши!»

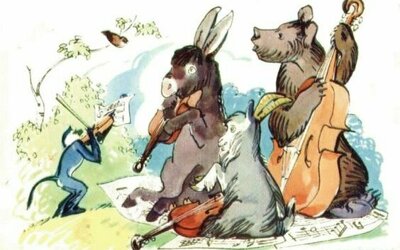

КВАРТЕТ

Проказница-Мартышка,

Осёл,

Козёл,

Да косолапый Мишка

Затеяли сыграть Квартет.

Достали нот, баса, альта, две скрипки

И сели на лужок под липки, —

Пленять своим искусством свет.

Ударили в смычки, дерут, а толку нет.

«Стой, братцы, стой!» кричит Мартышка: «погодите!

Как музыке итти? Ведь вы не так сидите.

Ты с басом, Мишенька, садись против альта,

Я, прима, сяду против вторы;

Тогда пойдет уж музыка не та:

У нас запляшут лес и горы!»

Расселись, начали Квартет;

Он всё-таки на лад нейдет.

«Постойте ж, я сыскал секрет»,

Кричит Осёл: «мы, верно, уж поладим,

Коль рядом сядем».

Послушались Осла: уселись чинно в ряд;

А всё-таки Квартет нейдет на лад.

Вот, пуще прежнего, пошли у них разборы

И споры,

Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:

«Пожалуй», говорят: «возьми на час терпенье,

Чтобы Квартет в порядок наш привесть:

И ноты есть у нас, и инструменты есть:

Скажи лишь, как нам сесть!» —

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней»,

Им отвечает Соловей:

«А вы, друзья, как ни садитесь,

Всё в музыканты не годитесь».

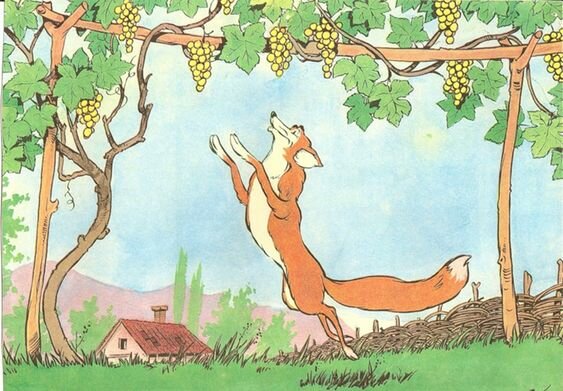

ЛИСИЦА И ВИНОГРАД

Голодная кума-Лиса залезла в сад;

В нем винограду кисти рделись.

У кумушки глаза и зубы разгорелись;

А кисти сочные, как яхонты горят;

Лишь то беда, висят они высоко:

Отколь и как она к ним ни зайдет,

Хоть видит око,

Да зуб неймет.

Пробившись попусту час целой,

Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!

На взгляд-то он хорош,

Да зелен — ягодки нет зрелой:

Тотчас оскомину набьешь».

МАРТЫШКА И ОЧКИ

Мартышка к старости слаба глазами стала;

А у людей она слыхала,

Что это зло еще не так большой руки:

Лишь стоит завести Очки.

Очков с полдюжины себе она достала;

Вертит Очками так и сяк:

То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,

То их понюхает, то их полижет;

Очки не действуют никак.

«Тьфу пропасть!» говорит она: «и тот дурак,

Кто слушает людских всех врак:

Всё про Очки лишь мне налгали;

А проку на̀-волос нет в них».

Мартышка тут с досады и с печали

О камень так хватила их,

Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:

Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,

Невежда про нее свой толк всё к худу клонит;

А ежели невежда познатней,

Так он ее еще и гонит.

ВОЛК НА ПСАРНЕ

Волк, ночью, думая залезть в овчарню,

Попал на псарню.

Поднялся вдруг весь псарный двор.

Почуя серого так близко забияку,

Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;

Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»

И вмиг ворота на запор;

В минуту псарня стала адом.

Бегут: иной с дубьем,

Иной с ружьем.

«Огня!» — кричат: «огня!» Пришли с огнем.

Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.

Зубами щелкая и ощетиня шерсть,

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;

Но, видя то, что тут не перед стадом,

И что приходит, наконец,

Ему рассчесться за овец, —

Пустился мой хитрец

В переговоры,

И начал так: «Друзья! К чему весь этот шум?

Я, ваш старинный сват и кум,

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;

Забудем прошлое, уставим общий лад!

А я, не только впредь не трону здешних стад,

Но сам за них с другими грызться рад,

И волчьей клятвой утверждаю,

Что я. » — «Послушай-ка, сосед»,

Тут ловчий перервал в ответ:

«Ты сер, а я, приятель, сед,

И волчью вашу я давно натуру знаю;

А потому обычай мой:

С волками иначе не делать мировой,

Как снявши шкуру с них долой».

И тут же выпустил на Волка гончих стаю.

КОТ И ПОВАР

Какой-то Повар, грамотей,

С поварни побежал своей

В кабак (он набожных был правил

И в этот день по куме тризну правил),

А дома стеречи съестное от мышей

Кота оставил.

Но что́ же, возвратясь, он видит? На полу

Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,

Припав за уксусным бочёнком,

Мурлыча и ворча, трудится над курчёнком.

«Ах, ты, обжора! ах, злодей!»

Тут Ваську Повар укоряет:

«Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?

(А Васька всё-таки курченка убирает.)

Как! быв честным Котом до этих пор,

Бывало, за пример тебя смиренства кажут, —

А ты. ахти, какой позор!

Теперя все соседи скажут:

„Кот-Васька плут! Кот-Васька вор!

И Ваську-де, не только что в поварню,

Пускать не надо и на двор,

Как волка жадного в овчарню:

Он порча, он чума, он язва здешних мест!“»

(А Васька слушает, да ест.)

Тут ритор мой, дав волю слов теченью,

Не находил конца нравоученью.

Но что ж? Пока его он пел,

Кот-Васька всё жаркое съел.

А я бы повару иному

Велел на стенке зарубить:

Чтоб там речей не тратить попустому,

Где нужно власть употребить.

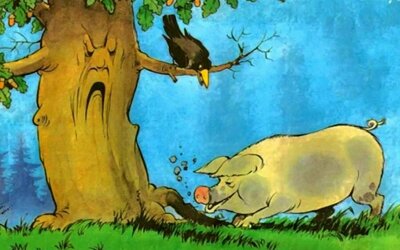

СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ

Свинья под Дубом вековым

Наелась жолудей до-сыта, до-отвала;

Наевшись, выспалась под ним;

Потом, глаза продравши, встала

И рылом подрывать у Дуба корни стала.

«Ведь это дереву вредит»,

Ей с Дубу во́рон говорит:

«Коль корни обнажишь, оно засохнуть может». —

«Пусть сохнет», говорит Свинья:

«Ничуть меня то не тревожит;

В нем проку мало вижу я;

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;

Лишь были б жолуди: ведь я от них жирею». —

«Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут:

«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,

Тебе бы видно было,

Что эти жолуди на мне растут».

Невежда также в ослепленье

Бранит науки и ученье,

И все ученые труды,

Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

КУКУШКА И ПЕТУХ

«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» —

«А ты, Кукушечка, мой свет,

Как тянешь плавно и протяжно:

Во всем лесу у нас такой певицы нет!» —

«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова». —

«А ты, красавица, божусь,

Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,

Чтоб начала ты снова.

Отколь такой берется голосок?

И чист, и нежен, и высок.

Да вы уж родом так: собою не велички,

А песни, что́ твой соловей!» —

«Спасибо, кум; зато, по совести моей,

Поешь ты лучше райской птички.

На всех ссылаюсь в этом я».

Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!

Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, —

Всё ваша музыка плоха. »

За что́ же, не боясь греха,

Кукушка хвалит Петуха?

За то, что хвалит он Кукушку.