Что вам известно о месте солнца в галактике

Что вам известно о месте солнца в галактике

Предположение Канта было подтверждено методом звездных подсчетов, который впервые применил в конце XVIII в. английский астроном Уильям Гершель. Сущность этого метода заключается в сравнении числа звезд, попадающих в одинаковые площадки на различных расстояниях от плоскости Млечного Пути. Такие подсчеты производились неоднократно и привели к следующим основным результатам: во-первых, число звезд резко убывает при удалении от Млечного Пути; во-вторых, общее количество звезд к югу от плоскости Млечного Пути несколько больше числа звезд к северу от него. Так было установлено, что размеры нашей звездной системы в направлении Млечного Пути значительно превышают ее размеры в перпендикулярном направлении, причем Солнце находится чуть выше плоскости симметрии этой системы.

Размеры и строение нашей Галактики

Эта оценка в целом верно отражает структуру Млечного Пути, хотя она весьма неточна. Дело в том, что кроме звезд в состав диска Галактики входят также многочисленные газопылевые облака, которые ослабляют свет удаленных звезд. Первые исследователи Галактики не знали об этом поглощающем веществе и считали, что они видят все ее звезды.

Как показывают современные исследования, два вида звездного населения отличаются не только пространственным положением, но и характером движения и химическим составом. Эти особенности связаны в первую очередь с различным происхождением диска и сферической составляющей.

Границы нашей Галактики определяются размерами гало. Радиус гало значительно больше размеров диска и, по некоторым данным, достигает нескольких сотен тысяч световых лет. Центр симметрии гало Млечного Пути совпадает с центром галактического диска.

Состоит гало в основном из очень старых, неярких маломассивных звезд. Они встречаются как поодиночке, так и в виде шаровых скоплений, которые могут включать в себя более миллиона звезд. Возраст населения сферической составляющей Галактики превышает 10 млрд лет. Его обычно принимают за возраст самой Галактики.

Характерной особенностью звезд гало является чрезвычайно малая доля в них тяжелых химических элементов. Звезды, образующие шаровые скопления, содержат металлов в сотни раз меньше, чем Солнце.

Звезды сферической составляющей концентрируются к центру Галактики. Центральная, наиболее плотная часть гало в пределах нескольких тысяч световых лет от центра Галактики называется балдж (в переводе c английского «утолщение»).

Звезды и звездные скопления гало движутся вокруг центра Галактики по очень вытянутым орбитам. Из-за того что вращение отдельных звезд происходит почти беспорядочно (т. е. скорости соседних звезд могут иметь самые различные направления), само гало в целом вращается очень медленно.

По сравнению с гало диск вращается заметно быстрее. Скорость его вращения не одинакова на различных расстояниях от центра. Она быстро возрастает от нуля в центре до 200-240 км/с на расстоянии 2 тыс. световых лет от него, затем несколько уменьшается, снова возрастает примерно до того же значения и далее остается почти постоянной. Изучение особенностей вращения диска позволило оценить его массу. Оказалось, что она примерно в 150 млрд раз больше массы Солнца.

Население диска очень сильно отличается от населения гало. Вблизи плоскости диска концентрируются молодые звезды и звездные скопления, возраст которых не превышает нескольких миллиардов лет. Они образуют так называемую плоскую составляющую. Среди них очень много ярких и горячих звезд.

Основным химическим элементом в нашей Галактике является водород. Приблизительно на 1/4 она состоит из гелия. По сравнению с этими двумя элементами остальные присутствуют только в очень небольших количествах. В среднем химический состав звезд и газа в диске почти такой же, как и у Солнца.

Одной из самых интересных областей Галактики считается ее центр, или ядро, расположенное в направлении созвездия Стрельца. Видимое излучение центральных областей Галактики полностью скрыто от нас мощными слоями поглощающей материи. Поэтому его начали изучать только после создания приемников инфракрасного и радиоизлучения, которое поглощается в меньшей степени.

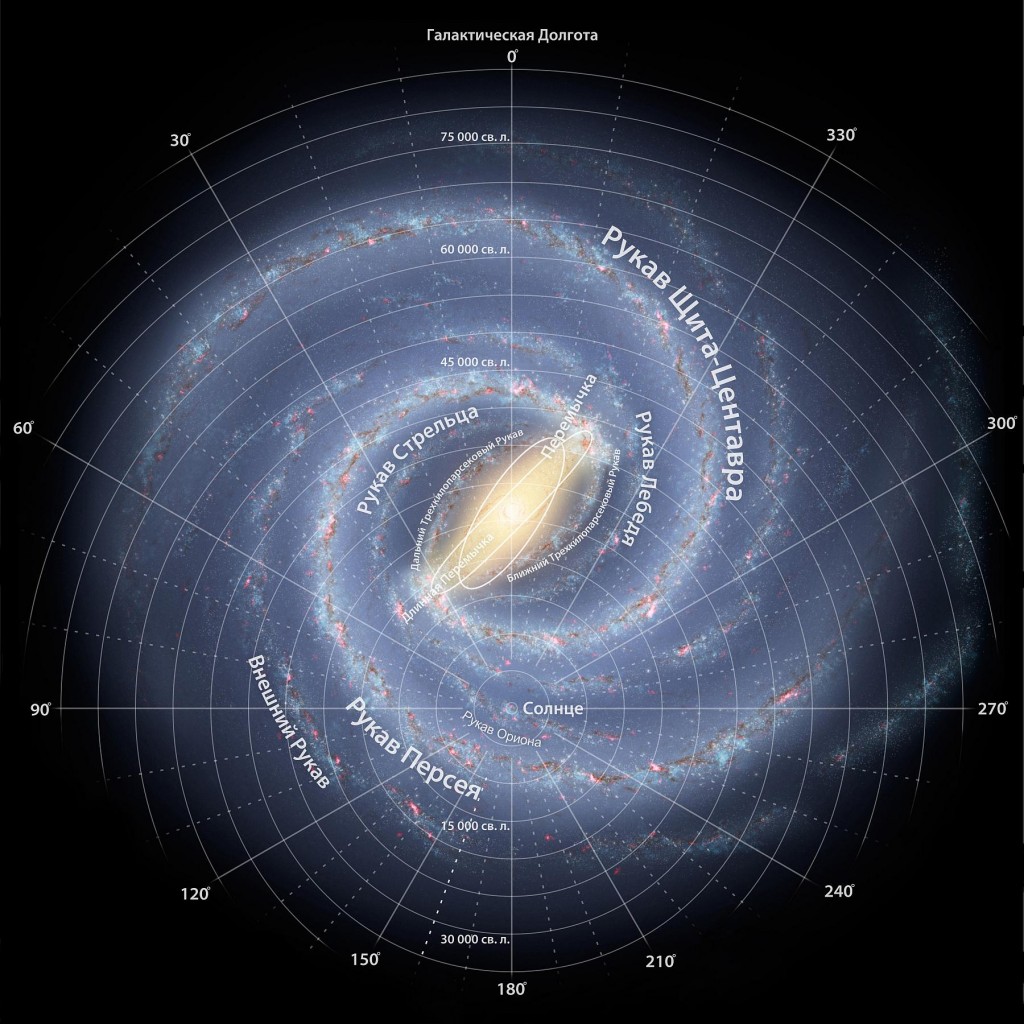

Спиральные рукава Млечного Пути в значительной степени скрыты от нас поглощающей материей. Подробное их исследование началось после появления радиотелескопов. Они позволили изучать структуру Галактики по наблюдениям радиоизлучения атомов межзвездного водорода, концентрирующегося вдоль длинных спиральных рукавов. По современным представлениям, спиральные рукава связаны с волнами сжатия, распространяющимися по диску галактики. Проходя через области сжатия, вещество диска уплотняется, а образование звезд из газа становится более интенсивным. Причины возникновения в дисках спиральных галактик такой своеобразной волновой структуры выясняются.

Место Солнца в Галактике

В окрестностях Солнца удается проследить участки двух спиральных ветвей, удаленных от нас примерно на 3 тыс. световых лет. По созвездиям, где обнаруживаются эти участки, их называют рукавом Стрельца и рукавом Персея. Солнце находится почти посередине между этими спиральными ветвями. Правда, сравнительно близко (по галактическим меркам) от нас, в созвездии Ориона, проходит еще одна, не столь явно выраженная ветвь, считающаяся ответвлением одного из основных спиральных рукавов Галактики.

Расстояние от Солнца до центра Галактики составляет 23-28 тыс. световых лет, или 7-9 тыс. парсек. Это говорит о том, что Солнце расположено ближе к окраине диска, чем к его центру.

Вместе со всеми близкими звездами Солнце вращается вокруг центра Галактики со скоростью 220-240 км/с, совершая один оборот примерно за 200 млн лет. Значит, за все время существования Земля облетела вокруг центра Галактики не больше 30 раз.

Для Земли это обстоятельство крайне благоприятно. Ведь в спиральных ветвях происходят бурные процессы, порождающие мощное излучение, губительное для всего живого. И никакая атмосфера не могла бы от него защитить. Но наша планета существует в относительно спокойном месте Галактики и в течение сотен миллионов и миллиардов лет не испытывала влияния этих космических катаклизмов. Может быть, именно поэтому на Земле могла зародиться и сохраниться жизнь.

Долгое время положение Солнца среди звезд считалось самым заурядным. Сегодня мы знаем, что это не так: в известном смысле оно привилегированное. И это нужно учитывать, рассуждая о возможности существования жизни в других частях нашей Галактики.

Где находится Солнце

До того, как появились телескопы, Млечный Путь выглядел как яркое пятно на небе. Но когда Галилей впервые направил свой телескоп на это пятно в 1610 году, он понял, что оно состоит из тусклых звезд. Астроном Иммануил Кант верно предположил, что это облако звезд, удерживаемых вместе силой гравитации, как в Солнечной системе.

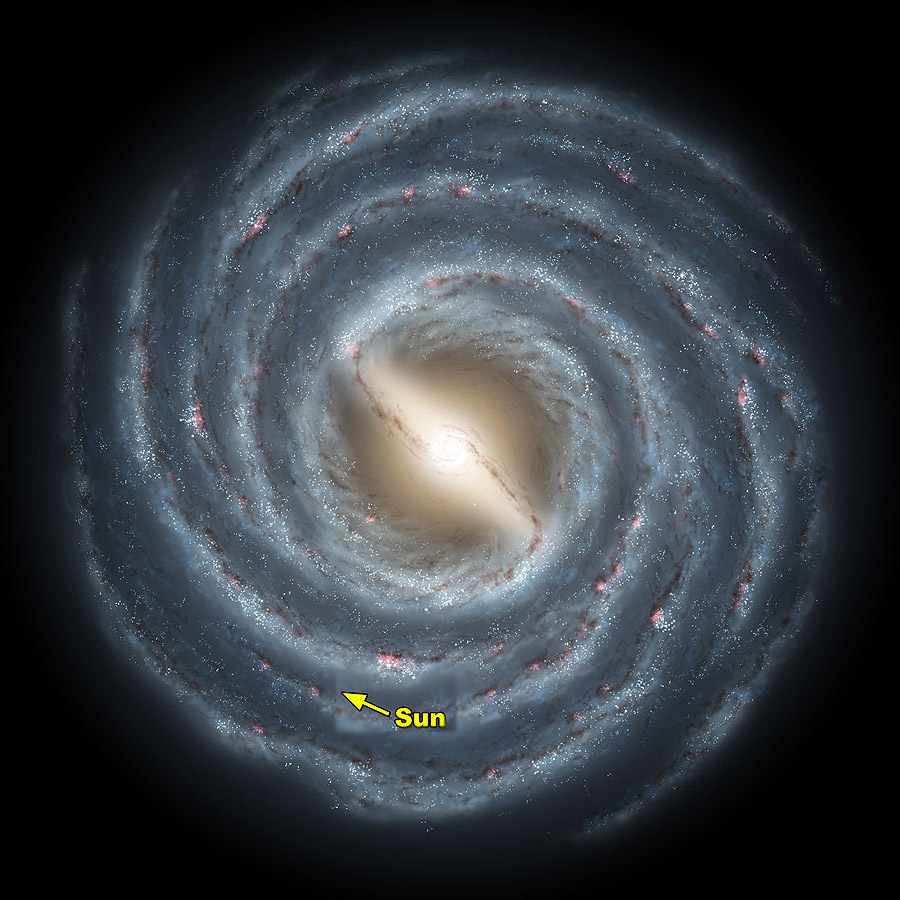

Графическое представление положения Солнца

Известный астроном Уильям Гершель попытался нанести звезды Млечного Пути на карту, чтобы получить представление о размере и форме галактики, и определить, где в ней находится Солнце. По его карте получалось, что оно располагается в центре Млечного Пути. И только позднее астрономы поняли, что газ и пыль не дают нам видеть отдаленные части галактики, и что на самом деле мы находимся в ее внешней области.

Астроном Харлоу Шепли точно определил где находится Солнца в Млечном Пути в начале 20-го века. Он заметил, что звездные скопления равномерно расположены выше и ниже Млечного Пути, но они были сосредоточены в небе по направлению к созвездию Стрельца. Шепли догадался, что многие скопления заблокированы ядром галактики. Он создал одну из наиболее точных карт галактики.

В 20-ом веке появились более крупные и мощные телескопы, и только тогда астрономы смогли увидеть форму других спиральных галактик, расположенных от нас на расстоянии миллионов световых лет. В 1936 году Эдвин Хаббл использовал цефеиды для измерения расстояния до многих галактик. Он доказал, что Вселенная заполнена галактиками, и в каждой из них столько же много звезд, как и в нашем Млечном Пути.

Сайт предоставляет возможность посмотреть, где находится Солнце в 3D-модели галактики Млечный Путь. Здесь же можно рассмотреть локацию и движение других звезд и небесных тел, или же воспользоваться картой звездного неба.

Где в галактике находится Солнце

Я уверен, что вы знаете, что мы живем в галактике Млечный Путь, но где именно в нашей галактике находится Солнце? Каким образом астрономы узнали, где оно находится?

Млечный Путь является спиральной галактикой, у которой, как считают астрономы, есть четыре основных спиральных рукава: Персея, Лебедя, Южного Креста и Стрельца.

Где находится наша звезда

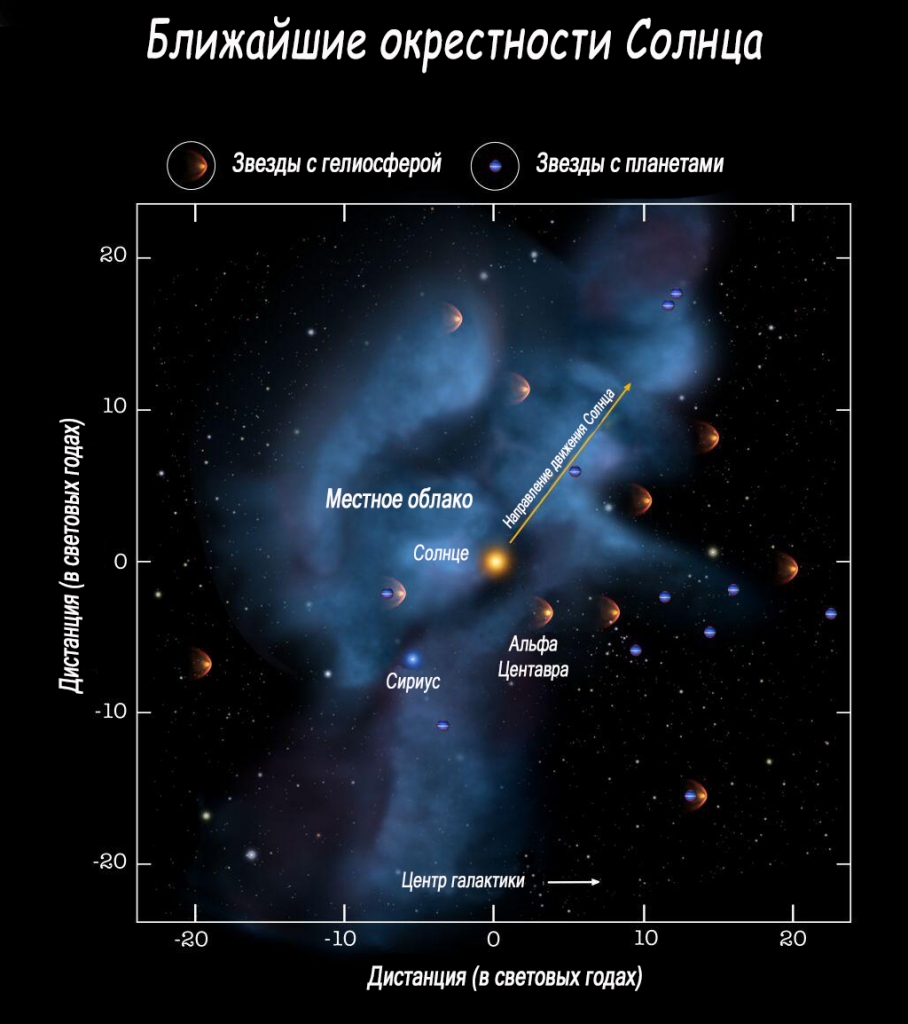

Ближайшие окрестности Солнца

Солнце находится во внутреннем крае рукава Ориона, которое считается ответвлением от рукава Стрельца. Орбита Солнца в галактике Млечный путь находится на расстоянии около 26000 световых лет от центра.

Траектория движения нашего светила примерно ясна. Однако, еще несколько сотен лет назад никто даже не знал что из себя представляет Млечный путь. Прежде, чем изобрели телескопы, он выглядел как яркая область в небе, но когда Галилей впервые направил свой телескоп в небо в 1610 году, он понял, что Млечный путь, на самом деле, состоит из множества слабых звезд.

Знаменитый астроном Уильям Гершель попытался изучить подробно звезды в Млечном Пути, чтобы получить представление о размере, ее форме, и определить положение Солнца в ней.

Астроном Харлоу Шепли весьма точно определил, где находится Солнце, заметив, что шаровые скопления равномерно расположены выше и ниже Млечного Пути, но все они сосредоточены в небе в направлении созвездия Стрельца. Ученый создал одну из самых точных карт нашего звездного острова.

Схема Млечного пути

В 20-м веке, с развитием более крупных и мощных телескопов, астрономы смогли увидеть форму у других спиральных галактик, расположенных за миллионы световых лет от Земли.

В 1936 году Эдвин Хаббл использовал цефеиды, как маяк для измерения расстояния до многих галактик, и убедительно доказал, что Вселенная заполнена галактиками, каждая из которых, содержит множество звезд, как и наш Млечный Путь.

Похожие статьи

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Что такое Солнце — описание, структура, образование, эволюция, орбита, исследование и факты

Солнце является основным источником энергии для Земли и всей Солнечной системы. Без него жизнь на нашей планете была бы невозможна. Неслучайно у многих древнейших цивилизаций (например, у египтян) именно бог Солнца считался верховным божеством, которому все остальные Боги были подчинены. Однако современная наука может рассказать о нашем светиле значительно больше, чем древнеегипетские мифы. Какие процессы протекают внутри Солнца, какова история этой звезды, и какое будущее ожидает ее через миллиарды лет?

Общая характеристика

Солнце – это огромный разогретый шар из газа, чей диаметр оценивается в 1,392 млн км. Это в 109 раз больше диаметра нашей планеты. На звезду приходится 99,87% всей массы Солнечной системы.

С Земли кажется, что светило имеет желтый цвет, однако это иллюзия, связанная с влиянием атмосферы нашей планеты на солнечный свет. На самом деле Солнце излучает почти белый свет.

Солнце – это одна из сотен миллиардов звезд галактики Млечный путь. Ближайшая к Солнцу звезда – это Проксима Центавра, находящаяся от неё на расстоянии 4,24 световых лет. Для сравнения – расстояние от Земли до Солнца, принимаемое за астрономическую единицу (а.е.), солнечный свет проходит всего за 8,32 минут.

По астрономической классификации Солнце относится к типу «желтых карликов». Это значит, что оно не так и велико по сравнению с размерами других звезд, но довольно ярко светит. Наше светило входит 15% самых ярких звезд Млечного Пути. Вместе с тем в галактике есть звезды, чей радиус превышает солнечный в 2000 раз!

Источником тепла, излучаемого звездой, являются термоядерные реакции. В центре Солнца атомы водорода сливаются друг с другом, в результате чего образуется атом гелия и некоторое количество энергии. Это реакция называется протон-протонным циклом, на него приходится порядка 98% энергии, вырабатываемой светилом. Однако имеют место и иные реакции, в ходе которых «сгорают» такие элементы, как гелий, углерод, кислород, неон и кремний, а образуются металлы (железо, магний, кальций, никель) и другие элементы (сера). Все эти процессы называют звездным нуклеосинтезом.

Влияние Солнца на окружающие небесные тела огромно. Солнечный ветер (частицы вещества, излучаемого звездой), доминируют в межпланетном пространстве на расстоянии до 100-150 а.е. от светила. Считается, что гравитация нашей звезды определяет орбиты тел, находящихся даже на расстоянии светового года от неё (в облаке Оорта).

Само Солнце также вращается вокруг своей оси. Так как оно состоит из газов, то разные его слои вращаются с разной угловой скоростью. Если в районе экватора период обращения составляет 25 дней, то на полюсах он увеличивается до 34 дней. Более того, последние исследования показывают, что внутренние области совершают оборот значительно быстрее, чем внешняя оболочка.

Таблица «Основные физические характеристики Солнца»

| Средний диаметр | 1 392 000 км |

| Длина экватора | 4 370 000 км |

| Масса | 1,9885•10 30 кг (примерно 333 тысячи масс Земли) |

| Площадь поверхности | 6 триллионов км² |

| Объем | 1,41•10 18 км³ |

| Плотность | 1,409 г/м³ |

| Температура на поверхности | 6000° С |

| Температура в центре звезды | 15 700 000° С |

| Период вращения вокруг своей оси (на экваторе) | 25,05 дней |

| Период вращения вокруг своей оси (на полюсах) | 34,3 дня |

| Наклон оси вращения к эклиптике | 7,25° |

| Минимальное расстояние до Земли | 147 098 290 км |

| Максимальное расстояние до Земли | 152 098 232 км |

| Вторая космическая скорость | 617 км/с |

| Ускорение свободного падения | 27,96g |

| Светимость (мощность излучения) | 3,828•10 26 Вт |

Состав Солнца

Основными элементами, из которых состоит наша звезда, являются водород (73,5% солнечной) и гелий (24,9%). На все остальные элементы приходится примерно 1,5%.

Химический состав светила непостоянен – он меняется из-за превращений, происходящих во время термоядерных реакций. На заре своего существования Солнце почти полностью состояло из водорода. В ходе термоядерных реакций этот элемент превращается в гелий, поэтому его массовая доля падает. Гелий также превращается в более тяжелые элементы, однако, однако в целом его доля возрастает. Изменения химического состава звезд оказывают огромное влияние на процессы их эволюции.

Строение Солнца

Конечно, у Солнца, состоящего из газов, нет привычной нам твердой поверхности. Значительную ее часть составляет атмосфера, которая по мере движения к центру светила уплотняется. Тем не менее принято выделять 6 «слоев», из которых состоит звезда. Три из них являются внутренними, а следующие три образуют солнечную атмосферу.

Внутреннее строение Солнца

Внутренняя структура нашей звезды включает следующие слои:

В центре светила располагается ядро. Именно в этой области идут термоядерные реакции. Радиус ядра оценивается в 150 тыс. км. Температура здесь не опускается ниже 13,5 млн градусов, а давление доходит до 200 млрд атм. Из-за этого вещество здесь находится в крайне плотном состоянии. Его плотность составляет 150 г/куб. см. Это в 7,5 раз выше плотности золота. Именно такие условия необходимы для протекания термоядерных реакций. Надо понимать, что именно в ядре вырабатывается энергия, которую и излучает Солнце. Все остальные области звезды лишь обогреваются ядром, но сами ее не вырабатывают.

Зона лучистого переноса

Над ядром располагается зона радиации, которую также именуют зоной лучистого переноса. Ее внешняя граница проходит по сфере радиусом 490 тыс. км. Температура постепенно падает от отметки в 7 млн градусов на границе с ядром до 2 млн градусов у внешней границы. Также и плотность вещества снижается с 20 до 0,2 г/куб. см. Тем не менее из-за высокой плотности атомы водорода не могут двигаться. То есть если при нагреве, например, воды ее теплые слои поднимаются на поверхность, перенося туда тепло, то здесь такой механизм не работает – вещество остается неподвижным. Единственный способ энергии пробраться через зону радиации – это длительная цепочка поглощений и излучений фотонов атомами водорода. Из-за этого фотон, возникший при термоядерной реакции в ядре, в среднем «пробирается» наружу через зону радиации примерно 170 тыс. лет!

Зона конвективного переноса

Выше располагается зона конвективного переноса толщиной 200 тыс. км. Здесь плотность уже невысока, и вещество активно перемешивается – нагретые газы поднимаются наверх, отдают тепло, остывают и снова погружаются вниз. Скорость газовых потоков может достигать 6 км/с. Именно это движение порождает магнитное поле Солнца. Температура на поверхности падает до 6000° С, а плотность на три порядка ниже плотности земной атмосферы.

Атмосфера

Атмосфера Солнца состоит из следующих слоев:

Фотосфера

Нижний слой атмосферы называют фотосферой. Именно она излучает тот свет, который согревает планеты Солнечной системы. Толщина фотосферы колеблется от 100 до 400 км. На внешней границе фотосферы температура падает до 4700° С.

Хромосфера

Над фотосферой располагается хромосфера – слой толщиной около 2000 км. Её яркость очень мала, поэтому с Земли её можно наблюдать довольно сложно. Удобнее всего это делать во время солнечных затмений. Она имеет специфический красный оттенок. В хромосфере можно наблюдать спикулы – столбы плазмы, выбрасываемые из нижних слоев хромосферы. Время существования одной спикулы не превышает 10 минут, а длина доходит до 20 тыс. км. Одновременно в хромосфере находится около миллиона спикул. Интересно, что с увеличением высоты температура хромосферы не падает, а растет, и на верхней границе может доходить до 20 000° С.

Корона

Верхний слой атмосферы называется короной. Ее верхняя граница до сих пор четко не определена. Вещество в ней крайне разрежено, однако температура в ней может достигать нескольких миллионов градусов. На сегодня ученым не удалось полностью объяснить, за счет каких механизмов солнечная корона разогревается до такой температуры. В короне можно наблюдать протуберанцы – выбросы солнечного вещества, чья высота над поверхностью звезды может достигать 1,7 млн км.

Магнитное поле Солнца

У Солнца есть магнитное поле. Исследователи выделяют глобальное поле звезды и множество локальных полей.

Глобальное поле обладает цикличностью. Его напряженность колеблется с частотой 11 лет, при этом наблюдаются изменения в частоте появления солнечных пятен. Такой цикл называют «циклом Швабе» по фамилии ученого, заметившего ещё в XIX веке, что количество солнечных пятен на поверхности светила меняется циклически. Лишь позже стала очевидна связь этого явления с процессами в зоне конвективного переноса и колебаниями магнитного поля. В начале XX века стало ясно, что за один цикл Швабе полярность магнитного поля меняется на противоположное. То есть Солнцу нужна два 11-летних цикла, чтобы магнитное поле вернулось к начальному состоянию. В связи с этим выделяют 22-летний цикл, известный как «цикл Хейла».

В разных районах Солнца могут наблюдаться и малые, то есть локальные магнитные поля. Их напряженность может в тысячи раз превышать напряженность глобального поля, однако время их существования редко превышает несколько десятков дней. Особенно часто локальные поля наблюдаются в районе солнечных пятен. Дело в том, что эти пятна как раз и являются теми точками, через которые магнитные поля из внутренних областей выходят наружу.

Жизненный цикл Солнца

Возраст Солнца оценивается учеными в 4,5 млрд лет. Сформировалось оно из газопылевого облака, которое постепенно сжималось под действием собственной гравитации. Из этого же облака возникли планеты и почти все остальные объекты в Солнечной системе. Когда в центре сжимающегося облака плотность, а вместе с ней температура и давление выросли до критических значений, началась термоядерная реакция – так зажглось Солнце.

В ходе термоядерных реакций масса Солнца постепенно уменьшается. Каждую секунду 4 млн тон солнечного вещества преобразуется в энергию. Вместе с тем звезда разогревается. Каждый 1,1 млрд лет яркость Солнца увеличивается на 10%. Это значит, что ранее температура на Земле была значительно ниже, чем сейчас, а на Венере, возможно, была жидкая вода или даже жизнь (сейчас средняя температура на поверхности Венеры составляет 464° С). В будущем же яркость Солнца будет возрастать, что будет вести к росту температуры на Земле. Через 3,5 млрд лет яркость светила вырастет на 40%, и условия на Земле станут такими же, как и на Венере. С другой стороны, Марс также разогреется и станет более пригодным для жизни. Таким образом, в ходе эволюции звезды так называемая «зона обитаемости», постепенно удаляется от Солнца.

Постепенно из-за выгорания водорода ядро будет уменьшаться в размерах, а вся звезда в целом – увеличиваться. Через 6,4 млрд лет водород в ядре закончится, радиус звезды в этот момент будет больше современного в 1,59 раз. В течение 700 млн лет звезда расширится до 2,3 современных радиусов.

Далее рост температуры приведет к тому, что термоядерные реакции горения водорода запустятся уже не в ядре, а в оболочке звезды. Из-за этого она резко расширится, и ее внешние слои будут достигать современной земной орбиты. Однако к тому моменту светило потеряет значительную часть своей массы (28%), что позволит нашей планете перейти на более отдаленную орбиту. Солнце в этот период своей жизни, который продлится 10 млн лет, будет являться красным гигантом.

После из-за роста температуры в ядре до 100 млн градусов там начнется активная реакция горения гелия – «гелиевая вспышка». Радиус светила сократится до 10 современных радиусов. На выгорание гелия уйдет порядка 110 млн лет, после чего звезда снова расширится и станет красным гигантом, но эта стадия будет длиться уже 20 млн лет.

Из-за пульсаций, связанных с изменениями температуры Солнца, его внешние слои отделятся от ядра и образуют планетарную туманность. Само же ядро превратится в белый карлик – объект, чьи размеры будут сопоставимы размерами Земли, а масса будет равна половине современной солнечной массы. Далее этот карлик, состоящий из углерода и кислорода, будет постепенно остывать. Никаких термоядерных реакций в белом карлике идти не будет, поэтому со временем (за десятки млрд лет) он превратится в черный карлик – остывшую плотную массу вещества. На этом эволюция Солнца завершится.

Орбита и расположение Солнца в галактике Млечный путь

Солнце вместе со всей Солнечной системой вращается относительно центра Млечного пути, в котором располагается огромная черная дыра. Расстояние от нее до нашего светила составляет 26 тыс. св. лет. Один оборот Солнечная система совершает примерно за 225-250 млн лет. Скорость движения звезды относительно центра галактики составляет 225 км/с.

Исследование Солнца

Изначально люди относились к Солнцу как к божеству, дающему людям свет. Древние астрономы полагали, что наше светило – это лишь одна из планет, к которым также относили и Луну. Поэтому в честь него, как и в честь других планет, нередко называли дни недели. И сегодня в английском языке воскресенье носит название «Sunday», что переводится как «день Солнца». В 800 г. до н. э. китайцы впервые обнаружили на Солнце пятна.

Аристарх Самосский в III в. до н. э. первым предположил, что именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но лишь во времена Коперника и Галилея эта теория была принята научным сообществом. Тогда же начались исследования Солнца с помощью телескопа. Галилей понял, что солнечные пятна – это часть светила. Изучая их, он понял, что звезда вращается вокруг своей оси, и даже смог определить период обращения.

В 1672 г. Д. Кассини смог достаточно точно рассчитать расстояние до светила. Для этого он определял положение Марса на небосводе в Париже и Кайенне (Южная Америка). Он получил значение в 140 млн км.

В XIX в. физики стали изучать спектр солнечного света. Этот метод позволял определить химический состав звезды. В 1868 г. было обнаружено, что в состав светила входит элемент, до того неизвестный человечеству. Его назвали гелием.

Большой загадкой для ученых оставалась природа энергии, излучаемой Солнцем. Выдвигались ошибочные версии, что звезда нагревается за счет падения на нее метеоритов или за счет гравитационного сжатия. Лишь с открытием ядерных реакций физики смогли предположить, что источник солнечного тепла – это термоядерный синтез.

Дальнейшее изучение Солнца связано с развитием космонавтики. С помощью советских аппаратов «Луна-1» и «Луна-2» в 1959 г. был открыт солнечный ветер.

Интересные факты о Солнце

Для любого объекта, излучающего тепло, можно посчитать отношение мощности к его объему. Оказывается, что удельная мощность Солнца примерно в тысячу раз меньше, чем удельная мощность человеческого организма! Это означает, что огромный объем выделяемого светилом тепла в первую очередь объясняется его гигантскими размерами.

Периодически всплески солнечной активности приводят к геомагнитным бурям. Мощнейшая из них произошла в 1859 г. В результате на Земле перестала работать телеграфная связь, а северное сияние наблюдалось даже над Кубой.

Сейчас общепризнанна теория, что Солнце образовалось из газопылевого облака. Однако откуда появилось само облако? Ученые предполагают, что оно является остатком предыдущих звезд. Химический анализ показывает, что Солнце является звездой уже третьего поколения. Это значит, что вещество, из которого состоит светило, ранее входило в состав двух других звезд, уже прекративших существование.

Хотя большинство планет вращаются вокруг Солнца в плоскости эклиптики, экватор самой звезды не совпадает с этой плоскостью, а наклонен на 7°. Эту аномалию до сих пор не удалось объяснить. Возможно, причиной этого является существование ещё одной планеты в Солнечной системе, чья орбита лежит не в плоскости эклиптики, а под углом к ней. Ряд наблюдений подтверждает существование Девятой планеты, но пока что говорить об ее открытии преждевременно.

Видео

Список использованных источников