Что важнее биологическое или социальное в человеке

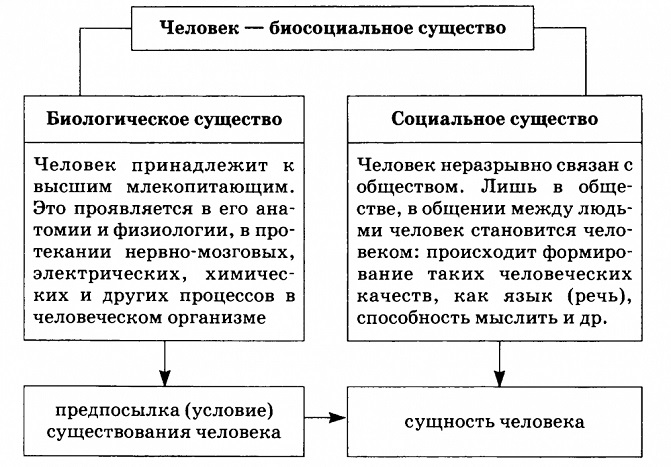

Соотношение биологического и социального начала в человеке

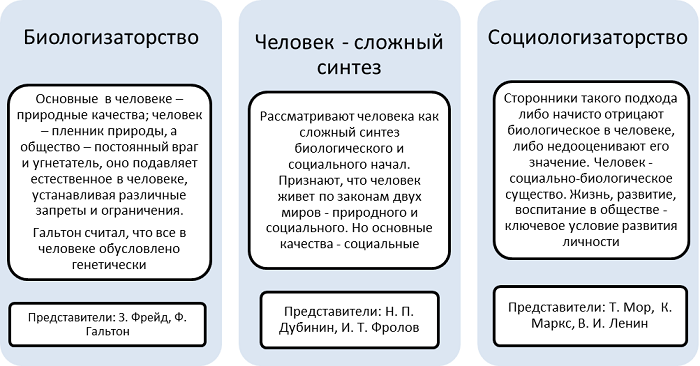

Выявить соотношение биологического социального в человеке порой бывает очень сложно, в силу того, что с одной точки зрения – культурологической, а с другой – биологической, нередко результаты исследования оказываются достаточно неполноценными на фоне упрощённого толкования. В контексте такого упрощения формируются версии панбиологизма или пансоциологизма.

Различные социальные беспорядки и безобразия оправдываются непреодолимыми природными качествами человека.

Человек – биологический организм

Касательно основного вопроса: «гены или социум» и приверженцы социал-биологизма, и социал-дарвинизма однозначно отвечают, что главная роль за генами. Однако вместе с этим и биологическая судьба человека изображается довольно-таки ярко и многообразно. Одни придерживаются мнения, что генетическая система человечества полно отражает результаты становления его как специфического биологического вида. Её устойчивость и безупречность настолько нерушимы, что она может существовать неограниченное количество лет в рамках обозримого будущего.

Другие, в свою очередь, говорят, что человек как биологический вид уже стремиться к своему концу. В силу этих обстоятельств, логично говорить о том, что человечество стремиться к увеличению жизни, тем самым преуспевая в медицине и избегая сурового воздействия естественного отбора, а также последствий неуклонных накапливающихся мутаций. Кроме этого, социальные бури и взрывы также служат подтверждением угасания человеческого рода.

Третьи, утверждают, что человек, являясь биологически молодым и незрелым, всё ещё сохраняет в себе генетическую информацию животных. А созданная социальная среда для его собственной жизни – это лишь результат деятельности уникальных его представителей, а не исторический умысел. Такие воззрения объясняются не только элитаризмом, но и теоретическим расизмом.

Обе эти доктрины берут своё начало в генетической природе человека и требуют исправления, в противном случае ближайшее будущее человечества под вопросом, поскольку ему грозит гибель из-за биологических факторов. Уберечь человечество от гибели сможет только генетика, которая способна взять в свои руки биологическую эволюцию. В контексте этих идей появляется обновлённая евгеника, которая без нашего дозволения и особого желания, всё равно высказывается в сторону осуществления целенаправленного контроля над воспроизводством человеческого рода, частичную селекцию для «пользы» человечества.

Не учитывая многочисленные генетические возможности селекции, зарождаются некоторые нравственно-психологические вопросы. Один из основных состоит в том, что необходимо установить, кто обладает генотипом с желаемыми чертами и в целом, кто должен и имеет возможность решать вопрос о том, что именно желанно.

Генетические факторы гипертрофируются, а селекционные возможности, которые свойственны социал-биологизму и социал-дарвинизму, способствуют занижению в человеке социального начала. Человек – это одновременно природное и социально-природное существо. Природа предоставляет человеку в разы меньше, чем требует от него жизнь в обществе. Логично указать ещё на одну неточность в указанных концепциях наряду с пренебрежением ими социальным моментом.

Рассуждая о биологических факторах, просто невозможно говорить только о генетических, стоит брать в расчёт и физиологические аспекты личностного развития. Именно те особенности, которые вызывают патологический эффект, потому как именно они могут повлиять на перемены в биологической составляющей человека, который, как говорилось ранее, может начать иначе воспринимать действительность и действующие на него социальные факторы.

Важное внимание нужно уделить тем теориям, которые признают значимость биологического фактора, и в то же время утверждают о возможности быстрого изменения человеческой природы в необходимое русло посредством воспитательных воздействий. Истории известны случаи, когда при помощи сильнейших социальных воздействий общественная психология менялась. Однако эти воздействия носили кратковременный характер и, что самое важное, были обратимы.

Человек после временного исступления непременно возвращается к начальному состоянию, но бывают случаи, когда в острые моменты теряются уже достигнутые высоты. Культурологическая штурмовщина и краткосрочные утомляющие рывки не могут носить исторического и социального смысла – они только негативно влияют на политическую волю и оказывают ослабляющие действие на реальность и на сами социальные рычаги.

Соотношение биологического и социального в человеке

В человеке биологические и социальные начала объединяются. От рождения человек является биосоциальным существом. Это значит, что он рождается с анатомо-физиологическими системами, которые недостаточно развиты, они формируются в свои конечные формы уже в условиях социума, но стоит отметить, что изначально они заложены в него как в человеческое существо. Механизм наследственности, который определяет биологическую составляющую человека, состоит, в том числе и из социальной его сущности.

Наследственность наделяет ребенка биологическими и инстинктивными свойствами. Маленький человек изначально обладает способностью полностью считывать поведение взрослых, подражает их действиям и звукам. Он наделён любопытством, а это является социальным качеством. ОН имеет свойство испытывать страх и радость. Более того, улыбка носит врождённый характер, а она уже является человеческой привилегией. Исходя из всего этого, можно говорить о том, что ребёнок появляется в этом мире как человеческое существо. Хотя в сам момент рождения, он, скорее, кандидат в человека. Человеком он не может стать в изоляции от общества. Оно вводит его в мир людей, и оно же регулирует и наделяет его поведение определённым социальным содержанием.

Любой здоровый человек имеет пальцы и руки, которые подчиняются его воле, он может начать рисовать, но это вовсе не делает из него художника или живописца. Это же относится и к сознанию, которое не является нашим природным достоянием. Сознательные психические явления вырабатываются в процессе воспитания, обучения, изучения языка, мира и культуры. Стоит отметить, что общественное начало проникает через психическое внутрь биологии индивида, которая является ядром его психической, сознательной жизнедеятельности.

Таким образом, человек – это целостная система биологического, психического и социального уровней, которые, в свою очередь, образовываются из двух измерений – природного и социального, наследственного и прижизненного приобретаемого. Важно указать, что человеческий индивид – это не простая арифметическая сумма биологического, психического и социального, а их совокупное соотношение, которое приводит в появлению новой качественной ступени – человеческой личности.

Биологическое и социальное в человеке

Человек эффективно сочетает в себе биологическую и социальную природу, формируя неповторимый индивид. С точки зрения систематики, человек принадлежит к виду Homo Sapiens. Этим обусловлено ряд особенностей:

Генетический материал, закодирован генами, которые обеспечивают оригинальность каждого человека в рамках одного вида. Благодаря тому, что все люди, независимо от расы и народности, являются представителями Homo Sapiens, они имеют равные права. Несмотря на то, что закладка задатков происходит на биологическом уровне, их формирование возможно только в условиях социума и никак иначе.

Способность разговаривать, воспринимать язык как средство связи развивается в человеке только если он находится в обществе. Даже рука человека, способна выполнять различную деятельность, которой могут обучить только в обществе, иначе кроме того, как удерживать палку, человек ничему бы не научился. Человеческая личность формируется в результате соединения биологического и социального начала.

Что важнее, биологическая или социальная природа человека?

В каждом человеке борются сразу две стихии. С первых дней жизни, новорожденный младенец имеет все видовые признаки человека, которые определяют его внешность и анатомическое строение. Если в животном мире, все малыши имеют заложенную программу развития и поведения, то человек получает эту программу лишь при условии пребывания в социуме. Посредством усвоения культуры, происходит формирование личности.

Не нашли что искали?

Просто напиши и мы поможем

Маленький человек как губка, впитывает поле культуры, его лишить его этой возможности, он никогда не станет человеком в традиционном понимании этого слова, сохраняя только физиологическое сходство.

Формирование социальной сущности происходит исходя из имеющихся задатков, моральных, эстетических, политических предпочтений человека. Ход такого культурного преобразования может зависеть от биологических нюансов: внешность, состояние здоровья, психологическое состояние.

При этом не стоит отождествлять человека с материалом для общества, он в состоянии самостоятельно выбирать свой путь развития. Свою позицию в мировом масштабе, индивид может реализовать посредством деятельности. В ходе воспроизведения деятельности мы можем преобразовать природу, расценивая ее как объект.

Труд, или как его часто называют, материально-преобразующая деятельность – это некий инструмент, благодаря которому человек как биологическое существо, развивает человеческие качества. Осознание собственного бытия наблюдается через связь с бытием других людей. Бытие способно принимать разные формы, затрагивая различные слои. Изначально они доступны человеку от рождения, но могут раскрываться только в результате деятельности. Что связывает человека и животное? Что общее между ними? Речь пойдет о биологических потребностях.

Под потребностями принято понимать состояние противоречия между тем, что есть у живого организма для существования и тем, что ему необходимо. Человек и животные удовлетворяют свои потребности прибегая к разным механизмам. Если животное напрямую удовлетворяет потребность, то человек это делает опосредовано. Кроме того, люди могут подавлять активное желание, откладывая удовлетворение потребности на будущее.

Что собой представляет процесс жизнедеятельности? Помимо удовольствия, это еще и воспроизведение нужд. Таким образом, человеческий индивид на протяжении свой жизни занимается удовлетворением потребностей и формированием новых. Социальная сущность человека определяется социальными нуждами и интересами человека.

Социальная сущность человека 1-го порядка

Оценивая условия своего существования, человек формирует деятельное отношение к ним, на фоне которых удовлетворяются одни потребности и формируются новые. Но такой формулировки недостаточно, чтобы объяснить отличие человека от животного. В данном контексте остается без внимания труд, как основа выхода человека из животного мира.

Социальная сущность человека 2-го порядка

Сложно разобраться самому?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Именно материальное производство было положено в основу формирования потребностей и их удовлетворения. Необходимость такого процесса – это производство орудий труда. На лицо особая социальная потребность. Битые человека неразрывно связано с физическим трудом. А значит, невозможно себе представить полную картину мира без материального производства, которое является специфическим способом жизнедеятельности. С целью облегчения усилий и увеличения производительности, человек прибегает к совершенствованию орудий труда.

Социальная сущность человека 3го порядка

Как уже говорилось ранее, в ходе жизни человек постоянно удовлетворяет одни потребности и формирует новые, которые осуществляются в системе общественных отношений. А вот их непосредственная реализация – это особая социальная потребность. В отличие от животного мира, люди могут объединить усилия, совместно осуществляя материальное производство. Поддерживая личные, политические или экономические отношения, люди формируют общение, где ключевую роль играет язык.

Социальная сущность человека 4-го порядка

Именно производство новых целей является ключевой социальной потребностью в случае попытки познания и преобразования мира в ходе жизнедеятельности человека. Человек наделенный рациональным мышлением ставит перед собой цель, а затем продумывает пути, которые приведут к ее достижению. Без потребности в целеполагании, невозможно себе представить социальную сущность человека.

Социальная сущность 5-го порядка

В данном случае имеем дело с творческой и свободной преобразующей деятельностью человека, которая способна изменить не только окружающий мир, но и самого человека. Посредством творческого полета, вы можете реализовать свою потребность в свободе. Совокупность социальных сущностей разных порядков определяет ключевые отличия человека от животного.

Современная наука и обществознание активно занимаются изучением биологической и социальной составляющих человека. Биологическая характеристика человека, как и социальная, состоит из ряда особенностей, в равной степени повлиявших на его эволюционное развитие.

Из этого исходит, что биологическое и социальное в человеке составляют равноценное соотношение, т. е. человек является биосоциальной особью и имеет двойную природу, являясь симбиозом природы и общественного строя.

Далее будут кратко рассмотрены оба вида особенностей человека и их примеры.

Человек как биологическое и социальное существо

Для изучения вопроса доминирования биологического или социального в человеке существует два направления: панбиологизм, настаивающий на биологической уникальности каждого организма (набор генов, характер, темперамент, формирование внешности и физических особенностей) и пансоциологизм, выступающий за биологическое равенство и выдвигающий социальное развитие на первый план (проявляется через влияние на человека воспитания, религии, образования, формирование талантов, личных качеств и восприятия мира).

Согласно философским учениям человек является одухотворенной телесностью и в той же степени телом, наделенным душой и разумом. Согласно этому человек представляет собой земное воплощение духа, вынужденное учиться, трудиться и удовлетворять физические потребности для выживания в природе и обществе.

При этом человек не теряет своей индивидуальности и особенностей характера, делающих его отдельной от социума личностью. Таким образом человек — это уникальная сущность, вмещающая в себя в равной степени земное и духовное.

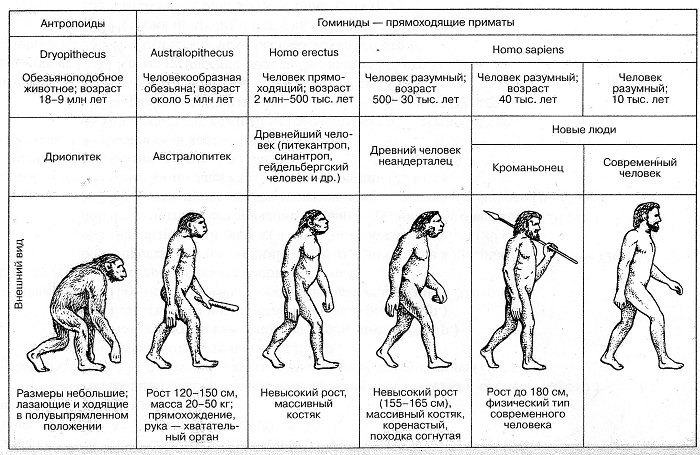

Основные факторы антропогенеза человека

Антропогенезом называется процесс развития человека, на который напрямую воздействуют биологический и социальный факторы развития.

Биологические свойства эволюции действуют на всех представителей живой природы, в том числе и на человека. К ним относятся: изменчивость наследственности, борьба за выживание, мутации и дрейф генов, природный отбор.

К числу социальных факторов принадлежат: культура, труд, мышление, формирование моральных качеств, развитие социального сознания и речи.

Важнейшим двигателем эволюции является трудовая деятельность — способность создавать инструменты для труда принадлежит сугубо человеку, тогда как животные используют вспомогательные средства для охоты и строительства жилья.

Если биологические особенности развития передаются наследственным путем, то приобретение социальных происходит только во время образования и воспитания.

Биологические особенности человека

Как биологическая особь человек имеет признаки, которые роднят его с другими видами: стремление к продолжению рода, различие по возрасту и полу, потребность в питании, дыхании и сне, наследственность, наличие рефлексов и инстинктов, стереоскопическое зрение, схожее внутреннее строение организма, умение приспосабливаться к разным условиям окружающей среды.

Кроме общих биологических особенностей существуют важные отличительные черты:

наличие морально-психологических качеств (характер, воображение, эмоции, мышление, память);

усложненное строение рук и их подвижность, способность к мелкой моторике;

особая структура мозга и строение черепа;

умение прямо стоять и ходить;

отсутствие плотного шерстяного покрова;

развитый речевой аппарат.

Так как природа опирается на сугубо физические факторы, философия считает духовность и наличие души основным отличием человека от остального животного мира.

Социальные особенности человека

Человек как социальная особь имеет неразрывную связь с обществом. Он может считаться частью социума лишь при вступлении в общественные взаимоотношения, такие как общение, занятие трудом или творчеством, участие в окружающей социальной жизни.

В числе основных социальных факторов развития и жизни человека:

членораздельная речь — человек является единственным биологическим видом, который ею владеет;

логическое и аналитическое мышление;

потребность в социальном взаимодействии;

культурное и духовное развитие;

умение строить и создавать инструменты для труда;

способность к адаптации и обучению.

Благодаря способности к труду, человек смог развить навык мышления и общения, впоследствии создав первобытное общество. Современные основные социальные качества человека заключаются в умении осмысливать и интерпретировать окружающий мир, выражая свое видение через сознание, речь, искусство, умственную и физическую работу.

Воспитание и воздействие окружающего мира формирует поведение и личность человека, на которые влияет также общество, государство, религия, личное мнение и мировоззрение, приобретенное в ходе эволюционного развития.

Человеческое общество отличается умением накапливать, сохранять и передавать полученный извне опыт и информацию и передавать ее из поколения в поколение.

Помимо приспосабливания к окружающей среде, человек также умеет и изменять ее под свои потребности: вырубать леса, возделывать землю, строить дома и фабрики, изготавливать пищу и одежду. Вся деятельность человека основывается не только на инстинктах, как у животных, а на умении моделировать, планировать и анализировать плоды своих действий.

Единство биологического и социального в становлении человека

Прочная взаимосвязь и соотношение социального и биологического в человеке делает его не просто живым организмом с рядом биологических потребностей, но и личностью, обладающей своим характером и мировоззрением.

Существует специальная биосоциальная концепция о развитии человека, которая имеет два метода изучения:

Биологическое в человеке предшествует социальному, создавая для него природные и исторические предпосылки. Таким образом социальное становится вторичным и выходит за рамки природного начала, являясь его противоположностью.

Благодарю этому взаимодействию человек является существом универсальным и целостным, объединяющим в себе духовную, психологическую и физическую основы.

Социальное и биологическое в человеке: соотношение и единство

Современная наука и обществознание активно занимаются изучением биологической и социальной составляющих человека. Биологическая характеристика человека, как и социальная, состоит из ряда особенностей, в равной степени повлиявших на его эволюционное развитие.

Из этого исходит, что биологическое и социальное в человеке составляют равноценное соотношение, т. е. человек является биосоциальной особью и имеет двойную природу, являясь симбиозом природы и общественного строя.

Далее будут кратко рассмотрены оба вида особенностей человека и их примеры.

Человек как биологическое и социальное существо

Для изучения вопроса доминирования биологического или социального в человеке существует два направления: панбиологизм

, настаивающий на биологической уникальности каждого организма (набор генов, характер, темперамент, формирование внешности и физических особенностей) и

пансоциологизм

, выступающий за биологическое равенство и выдвигающий социальное развитие на первый план (проявляется через влияние на человека воспитания, религии, образования, формирование талантов, личных качеств и восприятия мира).

Согласно философским учениям человек является одухотворенной телесностью и в той же степени телом, наделенным душой и разумом. Согласно этому человек представляет собой земное воплощение духа, вынужденное учиться, трудиться и удовлетворять физические потребности для выживания в природе и обществе.

При этом человек не теряет своей индивидуальности и особенностей характера, делающих его отдельной от социума личностью. Таким образом человек — это уникальная сущность, вмещающая в себя в равной степени земное и духовное.

Интернет-вестник

Граждански значимые качества личности возможно определить лишь через социально-значимые качества, для чего изначально необходимо дать определение самому понятию «личность». И.С.Кон считает, что понятие личности обозначает человеческого индивида, как члена общества, обобщает интегрированные в нем социальные черты [Кон 1984].

Д.А.Белухин определяет личность как устойчивую систему индивидуальных социально-значимых черт человека, которые формируются в обществе и необходимы человеку для жизни в нем [Белухин 2006].

К социально-значимым качествам, по мнению С.Л.Рубинштейна, можно отнести систему мотивов и задач (направленность), которые ставит себе человек, свойства характера, обуславливающие поступки людей (действия, реализующие или выражающие отношения человека к другим людям), и способность человека, то есть свойства, делающие его пригодным к исторически сложившимся формам общественно полезной деятельности [Рубинштейн 1997].

Социолог М.А.Мечников отмечает, что личность в эмпирическом исследовании необходимо рассматривать с точки зрения проявления в ней социально-значимых черт, свойств, относящихся к сущности общества в целом, а также конкретной социальной группы, в которую включена данная личность и которая определяет основные социальные функции личности [цит. по: Костюченко 2010: 10].

В педагогических исследованиях социально-значимые качества трактуются как качества, которые позволяют личности жить в существующих социально-культурных условиях (И.О.Гапонов, Т.А.Бурцева, Н.Б.Русских). Социально-значимые качества формируются и развиваются, таким образом, в обществе и обусловлены этим обществом.

Нас более всего интересует работа Костюченко А.А., в которой социально-значимые качества личности определяются как качества, способствующие решению общественно значимых задач и становлению личности как гражданина

В связи с этим рассматриваются процессы воспитания у учащихся самостоятельности, активности, ассертивности (Т. А. Бурцева, Н. Б. Русских), ответственности, социальной активности, направленности самореализации в деятельности, склонности к сотрудничеству (М.И.Бобнева, Т.А.Бурцева), социальной ответственности (Е.Н.Бобкова, С.В.Васильев, И.А.Гладышева), субъектности (И.А.Гусева, Л.М.Митина, Н.Б.Тарасова), рефлексии, эмпатии, идентификации, динамизма, эмоциональной устойчивости (К.В.Вербова, Г.В.Пар).

Проведенный анализ социально-философской, психолого-педагогической литературы и диссертационных исследований свидетельствует о том, что объем понятия «социально-значимые качества личности» и понятия «граждански значимые качества личности» не совпадают.

Особенность граждански значимых качеств заключается в том, что каждое из них интегративно, так как объединяет множество более узких, конкретных показателей (социально-значимых качеств), через которые проявляется, и комплексно, так как охватывает разные процессы сферы деятельности и характеризуется многоуровневой структурой, то есть вбирает в себя знания о данном качестве, способах проявления, умения демонстрировать способность как потенциальную возможность быть таковым. При этом граждански значимое качество — категория более педагогическая, а социально-значимое качество личности — более психологическая категория. Сказанное выше можно проиллюстрировать следующей таблицей:

Мы видим, что граждански значимые качества находятся в тесной взаимосвязи между собой, сочетаются друг с другом и образуют определенную целостность, единство. Формирование и развитие граждански значимых качеств личности — процесс сложный, многоаспектный, многофакторный и достаточно длительный. Личностной зрелости человек достигает лишь будучи взрослым. Однако эти качества начинают формироваться очень рано, представляя собой на каждом возрастном этапе особое качественное своеобразие. Становление граждански значимых качеств происходит путем усвоения и присвоения индивидом общественно выработанного опыта. То есть у человека происходит присвоение норм и ценностей, формируется гражданская направленность личности, складывается определенное поведение, отношение к себе, людям, миру.

Основные факторы антропогенеза человека

Антропогенезом называется процесс развития человека, на который напрямую воздействуют биологический и социальный факторы развития.

Биологические свойства эволюции действуют на всех представителей живой природы, в том числе и на человека. К ним относятся: изменчивость наследственности, борьба за выживание, мутации и дрейф генов, природный отбор.

К числу социальных факторов принадлежат: культура, труд, мышление, формирование моральных качеств, развитие социального сознания и речи.

Важнейшим двигателем эволюции является трудовая деятельность

— способность создавать инструменты для труда принадлежит сугубо человеку, тогда как животные используют вспомогательные средства для охоты и строительства жилья.

Если биологические особенности развития передаются наследственным путем, то приобретение социальных происходит только во время образования и воспитания.

Биологические особенности человека

Как биологическая особь человек имеет признаки, которые роднят его с другими видами: стремление к продолжению рода, различие по возрасту и полу, потребность в питании, дыхании и сне, наследственность, наличие рефлексов и инстинктов, стереоскопическое зрение, схожее внутреннее строение организма, умение приспосабливаться к разным условиям окружающей среды.

Кроме общих биологических особенностей существуют важные отличительные черты:

Межнациональные отношения и нации в современном обществе (11 класс)

Так как природа опирается на сугубо физические факторы, философия считает духовность и наличие души основным отличием человека от остального животного мира.

Социальные особенности человека

Человек как социальная особь имеет неразрывную связь с обществом. Он может считаться частью социума лишь при вступлении в общественные взаимоотношения, такие как общение, занятие трудом или творчеством, участие в окружающей социальной жизни.

В числе основных социальных факторов развития и жизни человека:

Благодаря способности к труду, человек смог развить навык мышления и общения, впоследствии создав первобытное общество.

Современные основные социальные качества человека заключаются в умении осмысливать и интерпретировать окружающий мир, выражая свое видение через сознание, речь, искусство, умственную и физическую работу.

Воспитание и воздействие окружающего мира формирует поведение и личность человека, на которые влияет также общество, государство, религия, личное мнение и мировоззрение, приобретенное в ходе эволюционного развития.

Человеческое общество отличается умением накапливать, сохранять и передавать полученный извне опыт и информацию и передавать ее из поколения в поколение.

Помимо приспосабливания к окружающей среде, человек также умеет и изменять ее под свои потребности: вырубать леса, возделывать землю, строить дома и фабрики, изготавливать пищу и одежду. Вся деятельность человека основывается не только на инстинктах, как у животных, а на умении моделировать, планировать и анализировать плоды своих действий.

Каков современный человек?

Каждый малыш, который появляется на свет, уже является существом биосоциальным. Это вызвано тем, что рождается он в кругу социализированных существ, а не в джунглях, например. Таким образом, получается, что малыш с самого детства понемногу впитывает в себя все социальные нормы. Он может не понимать их и не осознавать, но они все равно будут влиять на его поведение в той или иной степени. Человек рождается с недоразвитыми качествами, которые развиваются в процессе жизни в обществе. Более того, нельзя отбрасывать такой факт, как наследственность. Она дает ребенку не только определенный набор биологических свойств, но также наделяет его человеческими качествами, такими как любопытство, чувства радости и печали, подражание. Например, улыбается человек потому, что это врожденное качество, но осознанно улыбаться его побуждает окружающий социальный мир, в котором он находится.

Также следует уделить внимание сознанию человека. Известно, что оно не является врожденным, но природа создаёт все условия для того, чтобы оно развилось. Сознательные реакции человека могут сформироваться только в том случае, если он воспитывается, обучается, овладевает какими-то навыками и познает культуры. Только благодаря социуму человек имеет возможность к духовному развитию, общению при помощи речи и т. д.