Что вбивают альпинисты в скалу

Передвижение на искусственных точках опоры (ИТО). Средства создания ИТО: крючья.

Продолжение, часть 2.

Начало

В этой статье мы рассмотрим бесконечное множество средств создания Искусственных Точек Опоры (ИТО). Так как их (средств) реально много, на полноту претендовать не буду, но постараюсь рассмотреть максимально много.

Скальные крючья

Когда-то крючья были единственным средством страховки и создания ИТО, что привело к разработке и созданию и самими клаймерами, и фирмами- производителями, множества их разнообразных типов.

Попытаемся их классифицировать.

Первый признак для нашей классификации- по форме крюка и способу изготовления

Трещины бывают горизонтальными, вертикальными и наклонными. Соответственно обычные крючья делятся на горизонтальные, вертикальные и универсальные. Обычный крюк имеет клиновидное лезвие и ушко. Крючья можно штамповать с последующей технологической обработкой, а можно ковать. Есть цельнокованные крючья, но чаще куются лезвие и ушко, а затем свариваются между собою). Кованные крючья, на мой взгляд, долговечнее и лучше держат в скале.

Твердосплавные крючья удерживаются в скале за счет упругости клинка, сопротивляющегося в местах изгиба трещины. На мягких породах (например- известняках, сланцах) «твердый» крюк стесывает эти изгибы как стамеска по дереву, но в твердых породах (граниты, гнейсы, диабазы, базальты и пр.) очень хорошо работают.

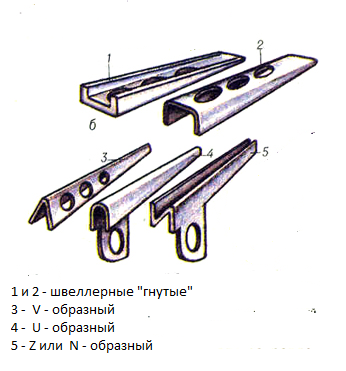

Особо стоит выделить крючья из «пружинных» материалов. Это крючья в сечении швеллерные (П- образные),U-образные V- образные и Z- образные. В широких трещинах правильно подобранный такой крюк ввиду клиновидности формы упруго сжимается, удерживаясь в трещине созданной силами упругости крюка силой нормального давления стенок трещины на клинок.

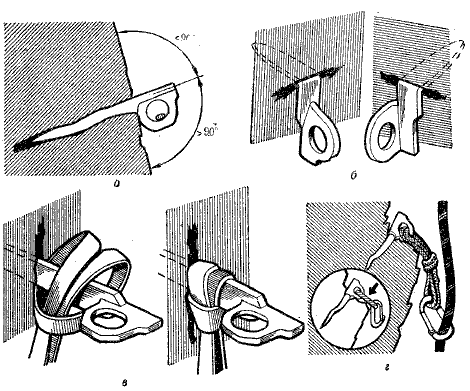

Якорные крючья работаю иначе, чем все вышерассмотренные. Конечно, их лезвие работает и как обычный крюк из твердого сплава (у нас якоря делают из легированной конструкционной стали 30ХГСА). Но если обычный крюк при нагрузке стремится провернуться вокруг упора ушка в скалу и вылезти из трещины, то якорный крюк, подобно рыболовному крючку в теле рыбы залазит в трещину еще глубже.

Ну и «чисто ИТО-шные» топорики, флажки и пр. «блохи» не глубоко заходят в «глухие» трещины, и «держат», конечно, в лучшем случае вес скалолаза.

Шлямбурные расширяющиеся крючья (болты, анкера) сегодня считаются неэтичным, не спортивным снаряжением, поэтому на них останавливаться не будем.

Сколько выдерживают скальные крючья? Зависит от многих факторов: монолитности стенок трещины (проверяется ударами молотка по звуку), правильного подбора крюка по длине и толщине, материала и типа крюка. Вот данные испытаний обычных крючьев:

К сожалению для якорей исследование несущей способности крюка в скале не проводились, есть данные только лабораторных испытаний. Да и не везде они обеспечивают надежность:

— Якоря нельзя бить в горизонтальные или сильно косые трещины

— Их не получится бить в широкие трещины

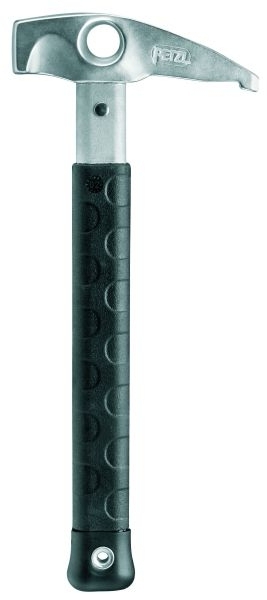

Для забивки обычных крючьев детский молоток типа Там-там Петцеля малоэффективен:

Нужен молоток потяжелее, да и ручку подлиннее, например, Бонго Петцеля

Я предпочитаю молоток с деревянной ручкой фирмы Cassin- отдача по руке меньше. Но он только для работы первым. Второму нужен тяжелый молоток для выбивания крючьев.

Как забить крюк? Вначале обстучать скалу вокруг трещины (места забивки), по звуку определяя монолитность скалы. Затем подобрать крюк к трещине по толщине, вставить его в трещину, придерживая одной рукой, а второю рукой- забивать крюк, держа молоток за кончик рукоятки (для увеличения «плеча», а значит- силы удара) и делая замах максимальной амплитуды. Бить надо «со всей дури». По мере забивки звук ударов молотка по крюку должен изменяться с каждым ударом повышением тона: крюк должен «петь»!

Если крюк забит не полностью, не до упора ушком в скалу, можно поступить так:

В последние годы на постсоветском пространстве обычные крючья пользуются все меньшей популярностью, вытесняемые якорями. Но нужно помнить, что применение якорей на горизонтальных и косых трещинах очень опасно!

Выбивать крючья лучше используя выдергу: тросик или цепь с двумя карабинами. Цепь тяжелее, но надежнее. Там, где забивается много крючьев- лучше цепь:

Но можно и просто расшатать крюк молотком ударами или поддеванием носика молотка под крюк, используя молоток как рычаг.

В заключение- ролик «Работа с якорными крючьями»:

В следующей статье: Средства создания ИТО: закладки, френды, камалоты, скайхуки, камхуки, пломбы (копперхэды).

Обзор «железа» для альпинизма: скальные крючья, закладки, френды и камалоты

«Железо» в альпинизме включает в себя разнообразное снаряжение, необходимое для организации точек страховки, станций и ИТО. Без него прохождение скальных и ледовых маршрутов было бы невозможным. Обдуманный выбор снаряжения в зависимости от условий предстоящего восхождения — посильный шаг в сторону вашей безопасности в горах.

Многочисленный ассортимент так называемого железа в альпинизме можно условно разделить на три группы:

В этой статье разбираемся в снаряжении для организации страховки на скальном и ледовом рельефе.

Снаряжение для организации страховки на скальном рельефе

«Железо», предназначенное для организации страховки на скалах, в целом можно разделить на две группы:

Скальные крючья

Набор крючьев и карабинов образца 1960 года. Фото: Tom Frost — One cup of tea, detail (1960).

В общем виде скальный крюк представляет собой металлическую пластину, которая вбивается в подходящие трещины на маршруте и обеспечивает страховку. Каждый крюк имеет специальную проушину для вщёлкивания карабина. Большинство скальных крючьев на сегодняшний день изготавливаются из стали, реже встречаются элементы из титановых или алюминиевых сплавов.

Модели крючьев отличаются друг от друга по форме, размеру, материалу изготовления, а, соответственно, и по уровню нагрузки и области применения. Поскольку щели имеют разную форму, а скалы состоят из разных пород, производители предлагают самый широкий выбор скальных крючьев на все случаи альпинистской жизни. Разнообразные формы рассчитаны на то, чтобы инструмент легко можно было забивать в трещину, легко вынимать из неё и прочно заклинивать внутри.

Область применения скальных крючьев

Область применения скальных крючьев европейского или американского производства (кстати, на английском языке крюк именуют piton) прояснит маркировка, которую наносят на снаряжение. Кроме знаков CE или UIAA, которые подтверждают, что данный товар сертифицирован, на скальных крючьях импортного производства можно встретить маркировку P или S:

На практике большинство элементов — кроме специфического снаряжения для ИТО — используются и для перемещения и для организации страховки.

Российские производители указанными классификациями и соответствующими маркировками на настоящем этапе не пользуются. Тем не менее, область применения крючьев (только ИТО или организация страховки) всегда указывается нашими производителями в описании продукции на сайтах и в каталогах.

Виды скальных крючьев

Слева направо: якорный крюк (якорь), профильный V-образный скальный крюк, два лепестковых (плоских) скальных крюка и два швеллера с несколькими проушинами.

Плоские (лепестковые) скальные крючья

Классическая форма, давно используемая в альпинизме. Подходят для узких щелей в известняковых и гранитных породах. Плоские крючья делятся на горизонтальные, вертикальные и универсальные — для использования в разных трещинах, вертикальных, горизонтальных или косых.

Швеллерные скальные крючья (швеллер)

Швеллерные крючья широкие, часто с несколькими проушинами, что позволяет забивать их на разную глубину. Подходят для широких щелей. Классические швеллерные крючья изготавливались из титана и были распространены в советском альпинизме, сегодня встречаются реже.

Профильные скальные крючья

Профильные крючья имеют специально изогнутую, например, V-образную или U-образную форму (по сути, это продвинутый вариант классического швеллера). Такая конфигурация позволяет легко забивать крюк и плотно заклинивать его в расщелине, а также расшатывать для извлечения. Эти крючья в отличие от плоских рассчитаны на более широкие и расширяющиеся трещины в твёрдых породах скал. Профильные крючья изготавливаются из сплавов стали и бывают более мягкими или более жёсткими.

Якорные скальные крючья (якоря)

С появлением якорных крючьев классические лепестковые, профильные и швеллерные модели отходят на второй план. Различные вариации якорей рассчитаны и на организацию точек страховки, и на станции, и на ИТО, а их относительно небольшой вес позволяет взять на восхождение полный набор элементов разного размера. Якоря изготавливаются из высокопрочной пружинистой стали, за счёт чего хорошо переносят динамические нагрузки.

Работа с якорным крюком на скальном рельефе: примеряем — забиваем.

По внешнему виду якоря разительно отличаются от других скальных крючьев и больше похожи на клюв ледового инструмента. За счёт такой специфической геометрии нагрузка на якорь, правильно забитый в вертикальную щель, идёт по направлению вглубь трещины, а не вниз, и при возрастании нагрузки такой крюк лишь сильнее вбивается в расщелину. Ножка якорного крюка должна упираться в рельеф, а не висеть в воздухе: тогда при правильной забивке у якоря нет шансов вырваться. Верхняя проушина не грузовая, она служит для выдёргивания крюка из трещины и развески на вашей страховочной системе.

Якорные крючья разработаны в первую очередь для вертикальных щелей, производители рекомендуют применять их в трещинах с отклонением от вертикали до 30 градусов. Приспосабливать якорь для горизонтальной щели уместно только в случае ИТО.

Отличаются якоря по размеру и конфигурации. Можно встретить якорные крючья с отогнутой проушиной, различными загибами «головки», специально заточенным клювом или с зазубринами. Последние предназначены для ледового рельефа и микста, а также для работы с мягкими породами.

На сегодняшний день якорные крючья в России пользуются большей популярностью, чем в Европе или Америке. Да что скрывать, это настоящее «тайное оружие» российских альпинистов 🙂

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

суббота, 19 сентября 2020 г.

Скальный крюк для альпинизма

Скальные крючья изготавливаются, в основном, из стали различных марок, которые при забивке в скалу благодаря деформации хорошо держат. Кроме того, встречаются титановые крючья основным достоинством которых является меньший вес, что играет существенную роль при прохождении протяженных скальных маршрутов.

На альпинистских маршрутах хорошим тоном считается не трогать крючья первопроходцев. Все остальное периодически чистят.

Виды скальных крюков

Скальные крючья бывают различной толщины, формы и длины для того, чтобы их можно было подобрать под имеющиеся в скале трещины.

Скальные крючья по форме

Существует огромное многообразие форм скальных крючьев, что связано с разнообразием трещин в скалах. Ниже приведены изображения некоторых из них.

|

| V- или U-образный крюк |

Швеллерные скальные крючья (швеллер) широкие, часто с несколькими проушинами, что позволяет забивать их на разную глубину. Подходят для широких щелей. Классические швеллерные крючья изготавливались из титана и были распространены в советском альпинизме, сегодня встречаются реже.

|

| Швеллерный крюк |

Якорные крючья можно забить даже в еле заметную глухую трещину или небольшую выемку на скале.

За счёт своей специфической геометрии нагрузка на якорь, правильно забитый в вертикальную щель, идёт по направлению вглубь трещины, а не вниз, и при возрастании нагрузки такой крюк лишь сильнее вбивается в расщелину. Ножка якорного крюка должна упираться в рельеф, а не висеть в воздухе: тогда при правильной забивке у якоря нет шансов вырваться. Верхняя проушина не грузовая, она служит для выдёргивания крюка из трещины и развески на вашей страховочной системе.

Якорные крючья разработаны в первую очередь для вертикальных щелей, производители рекомендуют применять их в трещинах с отклонением от вертикали до 30 градусов. Приспосабливать якорь для горизонтальной щели уместно только в случае ИТО (лазание с использованием искусственных точек опоры).

Отличаются якоря по размеру и конфигурации. Можно встретить якорные крючья с отогнутой проушиной, различными загибами «головки», специально заточенным клювом или с зазубринами. Последние предназначены для ледового рельефа и микста, а также для работы с мягкими породами.

|

| Якорные крючья |

Скальные крюки для мелких трещин имеют небольшие размеры. Как правило, они не могут выдержать рывок и держат только вес человека. Их формы также многообразны. Некоторые представлены на изображениях ниже.

Разновидностью скального крюка является шлямбурный крюк. Про некого написано отдельно.

Виды скальных крючьев по материалу

Скальные крючья по ориентации

Маркировка скальных крючьев

Российские производители указанными классификациями и соответствующими маркировками на настоящем этапе не пользуются. Тем не менее, область применения крючьев (только ИТО или организация страховки) всегда указывается нашими производителями в описании продукции на сайтах и в каталогах.

Организация страховки с помощью скальных крючьев

Скальный крюк вбивается в трещину скальным молотком или ледорубом в имеющиеся в скале трещины.

Крючья должны забиваться как можно прочнее, чтобы удержать скалолаза в случае срыва.

Перед забиванием крюка необходимо изучить трещину и убедиться, что она залегает в монолите и, что крюк не отколет плиту или блок от кажущегося монолита. В связи с этим не допускается забивка в одну и ту же трещину более одного крюка.

Дребезжащий жестяной звук при забивке говорит о том, что крюк сидит плохо. Если же с каждым ударом тон повышается, крюк «поёт», то можно предположить, что он забит надёжно, хотя и здесь бывают исключения. По возможности нужно вбивать крючья в поперечные трещины, где нет наклона наружу, чтобы крюк не работал на вырыв.

При прохождении новых маршрутов альпинист, идущий первым, забивает по мере подъёма крючья, вщёлкивая в проушину карабин с верёвкой, которая страхует его. Обычно крючья забиваются через 5-10 м в зависимости от трудности маршрута. Чем чаще вбиваются крючья, тем надёжнее страховка. Однако частое использование крючьев замедляет движение связки.

Участник связки, идущий вторым, организует нижнюю страховку первого через карабины, закреплённые к проушинам крючьев. Поднявшись на всю длину верёвки или до удобного места (полки), первый участник организует верхнюю страховку для поднимающегося по верёвке нижнего участника связки. По мере подъёма второй участник выбивает крючья, собирая их для организации страховки на следующем участке скального маршрута.

На маршруте могут встречаться ранее забитые крючья. Их можно использовать, предварительно убедившись, что они сидят в трещине хорошо. Для этого надо подбить их молотком, услышав характерное звон, можно допустить, что крюк — надёжен. Но всё равно, как правило, способность таких крючьев переоценивается.

При забивании и использование ранее забитых крючьев, необходимо иметь в виду их назначение — для страховки или для движения. Если ниже налажена надёжная страховка, то для движения достаточно, чтобы крюк выдерживал нагрузку чуть больше веса тела — 120-150 кг., а для этого расстояние между забитыми крючьями на вертикале, желательно чтобы не превышало 2-3 метра. Чем положе наклон скалы, тем больше это расстояние.

Проект Alp

Портал про альпинизм, скалолазание, горный туризм.

Страховка на скальном рельефе (крючья)

На гладких крутых стенах для промежуточной страховки принято использовать разного рода закладные элементы и френды. Но скалы есть скалы, и здесь часто встречаются места, где невозможно ни вставить френд, ни положить закладку. Вот тут-то и приходят на помощь крючья. Если крючья рановато списывать со счетов, значит надо учиться ими пользоваться и иметь хоть какую-то информацию о конструктивных особенностях разнообразных приспособлений именуемых одним словом — крючья.

Крючья классифицируются по материалу, профилю поперечного сечения, конструкции ушка с опорным элементом, по форме используемой в скале трещины. Прочность скального крюка определяется его качеством и динамическим взаимодействием со скалой, которое определяется свойствами породы и конфигурацией трещин.

Принято считать, что на монолитных скалах, где трещин мало и они не очень извилисты, следует употреблять только «твёрдые» крючья. В хрупком известняке «твёрдые» крючья сильно разрушают породу. В известняке трещины уходят в глубину массива, круто изгибаясь, здесь целесообразнее применять «мягкие» крючья. Примерное соотношение на маршруте: две трети от общего количества крючьев — «твёрдые», остальное — «мягкие».

Страховка на скальном рельефе (крючья). Фото с сайта: http://ru.wikipedia.org

По своей конструкции крючья делятся на вертикальные и горизонтальные:

Какую величину рывка может выдержать крюк?

ТАБЛИЦА НАГРУЗКИ КРЮЧЬЕВ:

Забивка крюка — сложная наука, изучаемая не по книгам. Умение хорошо забивать крючья достигается, по меньшей мере, таким же опытом, как и умение хорошо лазить. Дребезжащий жестяной звук при забивке говорит о том, что крюк сидит плохо. Если же с каждым ударом тон повышается, крюк «поёт», то можно предположить, что он забит надёжно, хотя и здесь бывают исключения. По возможности нужно вбивать крючья в поперечные трещины, где нет наклона наружу, чтобы крюк не работал на вырыв.

Прежде чем бить крюк молотком, нужно чтобы он вошёл в трещину от руки, твёрдый — примерно на две трети рабочей длины (прежде всего в гранитах), мягкие — несколько меньше. Правильно забитым считается крюк, упершийся кольцом в скалу. Лучше забить до конца короткий крюк, чем длинный — только наполовину.

На маршруте могут встречаться ранее забитые крючья. Их можно использовать, предварительно убедившись, что они сидят в трещине хорошо. Для этого надо подбить их молотком, услышав характерное пение, можно допустить, что крюк — надёжен. Но всё равно, как правило, способность таких крючьев переоценивается.

При забивании и использование ранее забитых крючьев, необходимо иметь в виду их назначение — для страховки или для движения. Если ниже налажена надёжная страховка, то для движения достаточно, чтобы крюк выдерживал нагрузку чуть больше веса тела — 120-150 кг., а для этого расстояние между забитыми крючьями на вертикале, желательно чтобы не превышало 2-3 метра. Чем положе наклон скалы, тем больше это расстояние.

Необходимо изучить трещину и убедиться, что она залегает в монолите и, что крюк не отколет плиту или блок от кажущегося монолита. В связи с этим не допускается забивка в одну и ту же трещину более одного крюка.

У стальных классических лепестковых крючьев есть один существенный недостаток — они тяжелы. Нет, конечно, один отдельно взятый крюк весит грамм сто-сто двадцать. Но, учитывая различный характер трещин, встречаемых на маршруте, приходится брать не менее десятка крючьев разного размера и назначения. При преодолении трудных маршрутов (или перевалов 2Б-3Б к.т.) рекомендуется иметь запас разнокалиберных крючьев для разных трещин из расчета 5-10 шт. на каждого члена группы. А это уже в пределе одного килограмма веса на человека. В сложном походе, где расчет веса рюкзака идёт на граммы, любыми способами изыскивается возможность уменьшить вес снаряжения.

В последней четверти прошлого века была успешно решена задача облегчения крючьев. Сначала их стали изготавливать горячей штамповкой из листовой стали потом из титана, и наконец был изобретён универсальный профильный крюк, получивший в народе название «швеллер», хотя в конструктивном плане это может быть и дутавр. Как правило такой универсальный крюк изготавливается из твёрдых марок титана ( ВТ-5 и выше ).

История альпинистского снаряжения

Веревки

В процессе совершенствования технических приемов и снаряжения, альпинистские верёвки, похоже, отставали в своём развитии больше всех. Да и их назначение не сразу стало таким, каким оно является в наше время.

На заре альпинизма роль верёвки была куда более скромной. За верёвку можно было придерживаться рукой, ни о какой страховке верёвкой не могло быть и речи, падение альпиниста она могла просто не выдержать. По крайней мере, она не была рассчитана на это.

Витая альпинистская верёвка из пеньки

С подобными верёвками в 1922 году Эндрю Ирвин (Andrew Irwine) и Джордж Мэллори (George Mallory) шли на Эверест, ими же пользовались, совершая свои восхождения, члены ОПТЭ (Организации пролетарского туризма и экскурсий).

Лишь изобретение в 1930-х годах синтетического нейлона стало революционным шагом в производстве верёвок для горовосхождений.

Эти верёвки были намного легче пеньковых и могли выдержать серьёзный рывок при срыве альпиниста.

Но, по-прежнему, страховку на таких верёвках можно было осуществлять только с протравливанием 1-3 метров верёвки через тормозное устройство при срыве. Удержание напарника при условии заданного диапазона значений рывка требовало большого мастерства страхующего. Раньше, до появления современных динамических верёвок и до развала системы альплагерей, навыки динамической страховки отрабатывались на специальных стендах. Эти навыки не утратили актуальности и по сей день, особенно, когда промежуточные точки не надёжны.

Лазание на трудность с нижней страховкой своим появлением целиком обязано этим верёвкам. Более того, прогресс в конструировании и применении новейших материалов привёл к чёткому разделению верёвок по их характеристикам на статические и динамические.

Сейчас современные технологии «верёвкостроения» позволяют получить верёвки с заданными характеристиками удлинения, силы рывка на сорвавшегося, веса, износостойкости, гидрофобности и температурных условий применения.

Конструкция современной верёвки. Видны сердечник и защитная оплётка

Крючья

В 1492 году Король Франции Карл VІІІ приказал Домпьюлиану де Бопре, правителю города Монтелимар, залезть на Мон Энасессибль (от фр. Неприступная гора), стену высотой 1000 футов в Веркорских Альпах вблизи Гренобля.

В 1875 году шотландский дорожный строитель Джордж Андерсон (George Anderson) стал первым человеком, взошедшим на вершину Half Dome в долине Йосемити, используя для передвижения искусственные точки опоры – рым-болты. Сверля отверстие за отверстием, устанавливая болт за болтом, используя их как опору под ноги, Андерсон осенью 1875 года пролез крутую восточную стену Half Dome. Эту технику сейчас бы назвали шлямбурной техникой.

Поражающая своей неприступностью и красотой стена Half Dome

С помощью деревянных клиньев американские фермеры Виллард Рипли (Willard Ripley) и Уильям Роджерс (William Rogers) взошли на Башню Дьявола (Davils Tower) в 1893 году. Кстати, деревянные клинья очень долго ещё не хотели сдавать позиции и применялись на некоторых маршрутах ещё лет 80. В 2010 году при восхождении на пик Маяковского по маршруту Петрашко, 4Б, мне попался деревянный крюк.

Несмотря на то, что американские скалолазы первые использовали подобие страховочной цепи с применением промежуточных точек, действительно ощутимое развитие подобная техника получила именно в Европе на границе XIX-XX веков.

Примерно в это время появились первые крючья, применяемые для организации страховки в трещинах, изготовленные непосредственно для альпинистских целей. К страховочной верёвке крючья присоединялись колечками из заранее нарезанной расходной верёвки.

В 1910 году немец Ганс Фихтль (Hans Fiechtl) изобрёл и начал производить современные крючья с ушком, вместо крючьев с кольцом. Ушко предназначалось для карабинов, которые его талантливый соотечественник Отто Герцог (Otto Herzog) подсмотрел у членов пожарной бригады и модернизировал их для альпинистского применения.

Джон Салате (John Salathe), кузнец из Швеции, эмигрировав в Калифорнию и увлёкшись альпинизмом, изобрёл высокопрочные легированные хромом и ванадием крючья для гранитных скал, которые стали использоваться по всему миру. Он перековывал их из автомобильных осей.

Кованый крюк Salathe

Виды швеллерных крючьев

Титановые крючья (сверху вниз): лепестковый крюк для вертикальных трещин с упором; фрезерованный швеллерный крюк малого сечения; лепестковый крюк для горизонтальных трещин

Стальные, а впоследствии и титановые «морковки» (длинные крюки из прутка, переходящего в четырёхгранник, сужающийся к низу с наклёпанной сверху проушиной для карабина, которые можно считать отечественным развитием широко использовавшихся ледовых крючьев) ввёл в начале 1950-х годов отечественный альпинист и изобретатель Виталий Абалаков. Они незаменимы в рыхлой породе на высоте.

Крюк-морковка, может применяться для организации страховки как на льду, так и на скале

Вариации на тему «морковки»

Хочу отметить, что большая часть отечественного альпинистского снаряжения, и крючья не исключение, изготавливалась самостоятельно альпинистами и туристами, работавшими на оборонных заводах или же их друзьями. Отсюда и такое многообразие конструкций, материалов и исполнения. Ни о каких фирмах, серийно производящих специализированное альпинистское снаряжение, не могло быть и речи.

Сейчас, в конце второго десятилетия XXI века, в арсенале альпиниста есть крючья и иное страховочное снаряжение практически для любой формы и размера трещин: горизонтальных, вертикальных, наклонных, широких, узких, глухих. Сложно придумать что-то новое и прогресс идёт в направлении универсальности, удобства и снижения веса.

Крюк якорный производства Krukonogi, идеален для вертикальных трещин на миксовых маршрутах

Горизонтальный лепестковый крюк для тонких трещин. То, что он окрашен в чёрный цвет, свидетельствует что он твёрдый (закалённый)

Титановый крюк Lost Arrow фирмы Krukonogi, для средних горизонтальных трещин

S-образный твёрдый скальный крюк фирмы Grivel, аналог нашего швеллерного крюка. Хорошо подходит для широких горизонтальных и косых трещин. Я имел опыт прохождения с подобными крюками и потолков

Топорик-крюк для тонких глухих вертикальных трещин, атрибут предельно сложного ИТО категорий A4 и выше

Универсальный твёрдый крюк фирмы Grivel, хорошо подходит для косых трещин среднего размера

Закладные элементы

Крючья, бесспорно, были самыми первейшими средствами организации промежуточных точек страховки на скалах и в горах. Но прогресс не стоит на месте и в 1926 году в Clogwin du’r Arddu (Северный Уэлс) Морли Вуд (Morley Wood) во время своего восхождения впервые применил для страховки камни, подобранные по размеру и заклиненные в трещине с накинутыми на них оттяжками. Это первый зафиксированный факт применения закладных элементов, так сказать, начало каменного века закладок.

В 20-30-х годах альпинисты Европы, а в особенности Британии, меньше пользовались крючьями, нежели их заокеанские собратья. Объяснялось это не столько бережливым отношением к скалам, сколько данью стилю.

Такой вот «закладной элемент».В некоторых странах « узелковой техникой » пользуются по сей день. Например, на песчаниках Чехии.

В 50-х годах наметился переход от камней и узлов к металлическим закладным элементам. В начале «железного века» это были обычные стальные гайки, подбираемые (хотя, кто проверит) на железнодорожных путях. Гайка обвязывалась стропой или куском веревки и была готова к применению. Отдельной проблемой была острота кромок на перегибах, то есть отсутствие радиусов, что при срыве могло привести к перерезанию оттяжки.

Набор закладок из стальных гаек

Считается, что первым, кто стал использовать гайки вместо каменных закладок был Джэк Сопер (Jack Soper).

В 1961 году кузнец из Шеффилда Джон Брэилсфорд изготовил из алюминия первую «закладку по рождению» трех различных типоразмеров, назвав её Acorn (жёлудь). Джон так же пробовал изготавливать закладки из композитных материалов, латуни, бальзы. Стоит отметить, что это были первые закладки, продававшиеся в магазинах.

«Acorn» с петлёй для переноски закладок на шее

Чарльз Кёртис (Charles Curtis), возможно, был первым кто изготовил закладки с тросиком вместо стропы. Идею применения стального троса вместо веревки или стропы Чарльз подсмотрел у спелеологов. В Горном Клубе университета Шеффилда, где он изучал химию, многие восходители спускались в пещеры, используя лестницы из стального троса. Первый опыт применения таких закладок, был неудачным: потерявший прочностные свойства из-за контакта с расплавленным алюминием трос порвался, и Джек Соппер, совершавший восхождение в паре с Питером Крю (Peter Crew), сорвался и полетел вниз. К счастью, всё закончилось благополучно. Чарльз сделал выводы: теперь алюминиевая головка вначале отливалась или вырезалась, затем просверливались отверстия под тросик, одно маленькое и одно большое, трос продевался, завязывался, а узел прятался в бОльшее отверстие. После чего узел фиксировался на месте эпоксидной смолой. Чарльз Кёртис изготовил наборы разных размеров, под разные трещины, самый маленький из которых был ограничен размером узла.

В 1968 году, Пол Сэддон (Paul Seddon) изобретает Big-H, первые закладки для широких трещин, которые вырезались из двутаврового профиля (в форме буквы Н). Позже, компания Troll начала выпускать закладки Tee Chocks из Т-образного профиля. В 1970 Пол Седдон объединился с владельцами компании Troll Тони Ховардом и Аланом Уотерхаусом.

Различные виды копперхэдов (формально здесь присутствуют не только «копперхэды», но и «алюминиумхэды», а также «плюмбумхэды», по названию материала из которого изготовлена расплющиваемая при установке головка)

Виталий Абалаков работает на маршруте

Современные эксцентрики фирмы CAMP. Выглядят как гоночный болид, не правда ли?

История создания жумаров

К сожалению, зажимы Брено остались практически неизвестными.

Эволюция жумаров Петцль

Первым изобретателем рычажных зажимов с нагружаемым кулачком был француз Анри Брено, но европейская вертикальная техника будто бы развивалась двумя независимыми путями: французским и немецким. Причём, немцы вначале пользовались большей известностью.

Стремясь справиться с проскальзыванием «жумаров» на обледеневшей веревке, выдающийся немецкий альпинист Тони Хиблер (Toni Hiebeler) создал зажим, который впоследствии стал носить его имя. Выпускала его фирма Saleva.

Зажим Хиблера похож на жумар открытой формой литого корпуса, позволяющей вставлять верёвку, не разбирая зажим, но принципиально отличается способом схватывания верёвки. Хиблеры работали на верёвках от 6 до 11 мм. Одной из проблем была большая потеря в движении, так как они поворачивались почти на 90 градусов под нагрузкой, относительно ненагруженного состояния. Второй серьёзной проблемой было то, что они легко снимались с верёвки, даже под нагрузкой и во время движения.

Впоследствии от этих недостатков пытались избавиться, модифицировав зажим и добавив проволочную предохранительную защёлку, препятствующую выпадению веревки, которая оказалась не слишком удобной. Безусловно, самым большим плюсом «хиблера» было то, что за счёт одновременного сжатия и изгибания верёвки они лучше других схватывали на обледеневшей верёвке.

Схожим принципом действия обладал зажим изобретённый американцем Чарльзом Гиббсом (Charles Gibbs) в 1967 году.

Гиббс изменил форму кулачка, изогнув его для уменьшения люфта под нагрузкой, а также сделал на кулачке поперечную насечку, с целью более надёжного схватывания верёвки (что отрицательно отразилось на долговечности верёвки).

Кроме зажима, Гиббс внедрил ещё и способ подъёма по верёвке с помощью него. Он предложил один из зажимов крепить на уровне колена, когда нормальной практикой было в то время крепить зажимы к стопе и передвигаться как бы приставным шагом. Это сразу увеличило шаг вдвое.

Гиббсы за счёт своей простоты получили распространение в том числе и на территории бывшего СССР Точнее не сами гиббсы, а их реплики, изготовленные в кустарных условиях, зачастую даже не имея оригинала перед глазами, как образец для копирования.

Так, а что же у нас на родине, наши самоделкины, наша «наукова думка»?

Прототипом современных зажимов перегибающего действия был «Абалаз», изобретённый в 40-х годах XX века Виталием Абалаковым. Это специально загнутый крючок из качественной стальной проволоки, изготавливавшийся отдельно под разные диаметры верёвок. Чувствителен (практически не работает) на обмёрзшей и загрязнённой верёвке.

Уникальный в своей простоте «Абалаз»

А вот так в него заправлялась верёвка

Позднее, уже после появления жумара, было неисчислимое множество попыток скопировать, модернизировать это устройство нашими «самоделкиными», используя мощности и материалы предприятий, на которых работали изобретатели. Ряд моделей изготавливались мелкими партиями и потом расходились по стране: дарились в альплагерях, заказывались по дружбе на заводе, обладающем подходящими мощностями. В ход шло всё: обычные и высокопрочные сплавы титана и алюминия, конструкционные стали, текстолит, прессформы для вулканизации резины, литьё под давлением, горячая штамповка, прессовое оборудование и штампы, специально изготовленные под «нужды альпинизма, туризма».

Очень оригинальной конструкции жумар производился достаточно массово в СССР

Одесский литой (алюминиевый) жумар

Аналог зажима Гиббса

Шарнирный жумар, изготавливавшийся на заводе Чкалова в Новосибирске

А что же сейчас? Сейчас мировые фирмы-производители борются за вес, эргономику и «чем бы ещё угодить покупателю». Выпускают зажимы, которые «только сами по веревке не едут». Некоторые едут!

Схватывающий зажим Petzl Shun»,используется в качестве подстраховки при спуске и подъёме по верёвке, механическая альтернатива схватывающим узлам типа узла Прусика. В техническом альпинизме можно применять для страховки участников, поднимающихся по перилам (страховка осуществляется по второй закреплённой верёвке!)

Жумар Petzl Ascention в действии (восхождение на пик Свободной Кореи по маршруту Беззубкина, зима,2020). Люблю его за простоту, надёжность и минимальный вес, всего 165 грамм

Жумар Turbohand Pro фирмы CAMP. Для облегчения движения по верёвке в конструкцию добавлены направляющая скоба и ролик. Честно говоря, на мой взгляд не очень существенное улучшение, но ведущие спортсмены хвалят.

В этой статье мы познакомились с историей от возникновения до наших дней альпинистской верёвки, крючьев, закладных элементов и зажимов. Это лишь часть альпинистского снаряжения, чтобы охватить всё многообразие не хватит и книги.

Надеюсь было интересно и до встречи в горах!

.png) |

.jpg)

(1).jpg)

(1).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)