что значит лукоморье у пушкина

Лукоморье реально. Кто рассказал о нем Пушкину?

Происхождение слова

Пушкин и Лукоморье

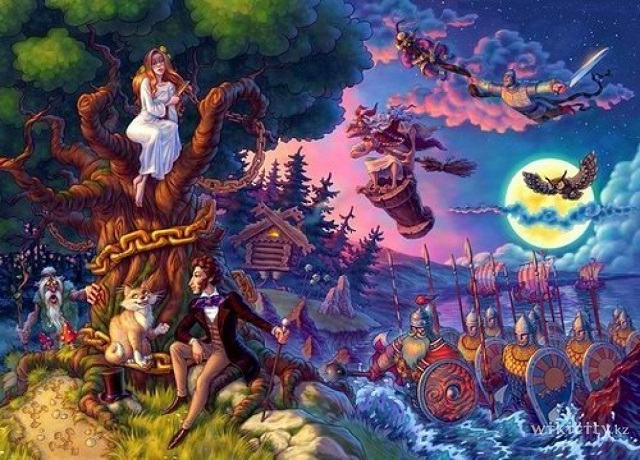

В прологе поэмы «Руслан и Людмила» описывается место Лукоморье, где стоит дуб, а на нем цепь и кот, и вообще «там Русью пахнет». Пролог у романа появился не сразу, это важно. В первом издании поэмы его не было, а вот спустя 8 лет, ко второму изданию Пушкин дописывает эту часть.

«А поганого Кобяка изъ луку моря

от желъзных великыхъ плъковъ половецкыхъ

и падеся Кобякъ въ градѣ Киевѣ,

в гридницѣ Святъславли».

Возможно Александру Сергеевичу это название знакомо именно по летописям.

Где находится Лукоморье?

Судя по записям в «Слове о полку Игоре», Лукоморье находилось на землях Северного Приазовья, и жили там половцы, с которыми киевские князья постоянно враждовали.

Лукоморье можно было бы считать историческим и выдуманным устаревшим термином, если бы не западноевропейские карты XVI-XVII веков, где это название присутствует, и место указано точно. На картах разных картографов: Меркатора (1546 год), Гондиуса (1606 год), а также Масса, Кантелли и Витсена Лукоморьем считается местность на восточном (правом) берегу Обской губы. Перечисленные картографы никогда не находились в этих местах лично. Видимо, они опирались на информацию от путешественников, в частности Сигизмунда Герберштейна. Он упоминает о Лукоморье в «Записках о Московии»: «в горах по ту сторону Оби», «Из Лукоморских гор вытекает река Коссин. Вместе с этой рекой берет начало другая река Кассима, и протекши через Лукоморию, впадает в большую реку Тахнин».

Было или не было?

Лукоморье — одно из первых географических названий, которые мы узнаем в жизни. На современных картах его не найти, зато оно есть на картах XVI века. Упоминание Лукоморья есть и в «Слове о полку Игореве», и в русском фольклоре.

Что значит слово «Лукоморье»

Лукоморье у Пушкина

О Лукоморье мы узнаем из пролога к первому большому произведению Александра Пушкина, поэме «Руслан и Людмила». У Пушкина Лукоморье описывается как некое условно-сказочное место «где Русью пахнет», где стоит памятный каждому дуб со златой цепью и ходящим по ней ученым котом.

Важно, что пролог был написан уже ко второму изданию поэмы, которое было опубликовано через 8 лет после первого издания — в 1828 году. Это многое может прояснить в происхождении пушкинского Лукоморья.

К этому времени Пушкин уже побывал в южной ссылке, где вместе с Раевскими побывал и в Приазовье, и в Крыму. Генерал Раевский из Горочеводска восторженно писал дочери Елене: «Тут Днепр только что перешел свои пороги, посреди его — каменные острова с лесом, весьма возвышенные, берега также местами лесные; словом, виды необыкновенно живописные, я мало видал в моем путешествии, кои бы мог сравнить с оными».

На человека военного эти пейзажи произвели неизгладимое впечатление. На поэта Пушкина они просто не могли не повлиять.

А что же Лукоморье?

Однако пейзажи пейзажами, но что с Лукоморьем? Откуда у Пушкина мог выкристаллизоваться этот образ, который войдет не только в историю русской литературы, но и в подсознание каждого русского человека?

Источник первый: Арина Родионовна.

Как известно, сюжеты нескольких пушкинских сказок были навеяны поэту его няней. Историк литературы пушкиновед Павел Анненков писал, что многие эпизоды из сказок Арины Родионовны по-своему излагаются Пушкиным и переносятся из произведения в произведение. Вот отрывок из «Сказки о царе Салтане», как он рассказан Анненковым: «Так, у ней был кот: «У моря-лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет».

Как мы видим, кот ходит у няни Пушкина вверх-вниз, то есть мы имеем дело с типичным для финно-угорской традиции описанием мирового древа. Кот здесь является одновременно и хранителем границы между мирами, и медиатором между ними.

Источник второй: «Слово о полку Игореве».

Ещё в лицейские годы Пушкина А. И. Мусиным-Пушкиным было издано «Слово о полку Игореве». О Лукоморье в «Слове» сказано:

«А поганого Кобяка изъ луку моря

от желъзных великыхъ плъковъ половецкыхъ

яко вихръ, выторже:

и падеся Кобякъ въ градѣ Киевѣ,

в гридницѣ Святъславли».

В летописи сообщалось, что русские постоянно сталкивались с кочевниками в южной степи: «юкоже преже в луцѣ морА быю хусА с ними крѣпко».

Обитателями Лукоморья по летописям были половцы, с которыми киевские князья постоянно враждовали. Лукоморьем же называлась территория Северного Приазовья.

Это мнение, как полагает С. А. Плетнева, подтверждается тем, что «можно проследить лукоморских половцев и по каменным статуям (идолам), обнаруженным в районе нижнего Днепра. Они относятся к развитому периоду половецкой скульптуры, ко второй половине XII—началу XIII веков».

Таким образом можно сказать, что Лукоморьем (которое воспел Пушкин) называлась излучина между нижним течением Днепра и Азовским морем. В топонимике Приазовья и сегодня можно встретить отзвуки этой исторической памяти: две степных реки Большой и Малый Утлюк. «Утлюк» — «Отлук» — «Лука» переводится с тюркского как «выгон, луг».

Что за дуб?

Небезынтересно понять также, что за дуб описывал Пушкин:

«И там я был, и мед я пил;

У моря видел дуб зеленый».

Путешествуя по Приднепровско-Азовской степи во время южной ссылки, Пушкин мог от старожил услышать легенду о знаменитом Запорожском дубе, который рос на острове Хортица.

О нем писал еще византийский император Константин Багрянородный: «Пройдя это место, руссы достигают острова святого Григория (остров Хортица) и на этом острове совершают свои жертвоприношения, так как там растет огромный дуб. Они приносят в жертву живых петухов, кругом втыкают стрелы, иные приносят куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как требует их обычай».

Уже в 70-х годах XIX века запорожский историк-краевед Я. П. Новицкий также упомянул об этом дубе: «Лет пять тому назад на острове Хортице засох священный дуб.Он был ветвист и колоссальной толщины, стоял в стапятидесяти саженях от Остров-Хортицкой колонии».

Где ещё искать Лукоморье?

Лукоморье на картах

Лукоморье можно было бы считать историческим и полусказочным анахронизмом, если бы не западноевропейские карты XVI-XVII веков, на которых месторасположение Лукоморья точно определено.

И на картах Меркатора (1546 год), и на картах Гондиуса (1606 год), а также на картах Масса, Кантелли и Витсена Лукоморьем названа территория на правом (восточном) берегу Обской губы.

Европейские картографы сами в этих местах не бывали. Скорее всего, при составлении карт они опирались на описание этой местности путешественников, в частности Сигизмунда Герберштейна. Он дал его в «Записках о Московии»: «в горах по ту сторону Оби», «Из Лукоморских гор вытекает река Коссин. Вместе с этой рекой берет начало другая река Кассима, и протекши через Лукоморию, впадает в большую реку Тахнин».

Николас Витсен, опубликовавший в XVIII веке свою «Carte Novelle de la Tartarie», располагал графическим материалом. На его карте длина Обской губы соответствует действительности, и поэтому «Lucomoria» — обозначение самого залива Карского моря. В русской исторической картографии топонима «Лукоморье» не было, но очевидно, что западноевропейские картографы признавали Лукоморье как древнее название Обской губы.

Материалы по теме

А вот ещё:

Как на самом деле жили дворяне?

Завтрак, занятия французским, пышный обед, верховая езда, а вечером бал — казалось бы, это типичный день дворянина. Но такую жизнь могли себе позволить далеко не все представители дворянского сообщества. Как же они жили на самом деле? Откуда брали деньги и на что тратили? Как женщины управляли финансами и почему они делали это лучше своих мужей?

Поговорили об этом с кандидатом исторических наук Еленой Корчминой.

Существует стереотип, что дворяне вели праздную жизнь, целыми днями кутили. Так ли это было на самом деле?

В этом вопросе есть небольшой подвох. Мы не можем сказать, как было на самом деле, но мы попытаемся приблизиться к пониманию того, как дворяне жили. И для этого нам нужно определиться с понятием «дворянин». Формально это человек, который должен был иметь грамоту о дворянстве. Основное отличие дворянина от любого другого сословия состояло в том, что он имел право владеть землей, населенной крестьянами. То есть фактически он мог использовать условно бесплатный труд крестьян для извлечения прибыли.

Когда мы говорим о том, как жили дворяне, нужно определиться, на что они жили и откуда брались их доходы. Первый, основной источник дохода — это поместье. Дворянин дворянину рознь. Были и крупные магнаты, которые владели тысячами душ, и бедные дворяне — в их распоряжении находились десять, двадцать крестьян. Не все могли позволить себе вести роскошную жизнь. Если исходить из того, сколько дворяне могли получить, вряд ли можно подумать о том, что все были так богаты. Ведь речь идет об экстремальном сельском хозяйстве, о неурожаях. Дворянин обязан по закону содержать крестьян, в случае если они голодают. И дворяне не отказывались от своих обязательств. Поэтому на свои средства кутить сложно, у большинства просто не было таких финансовых возможностей.

Дворянин, помимо дворянской грамоты, обладал еще социальным статусом, который давал ему право и доступ к легким кредитным деньгам, появившимся в России во второй половине XVIII века. Дворяне действительно занимали кучу денег под собственные имения. Историки не считают, что они использовали это в качестве инвестиции в собственное имение, а скорее тратили их на поездки за границу, на балы и так далее.

Дворянская историография была достаточно категорична, утверждая, что дворяне вели себя нерационально, тратя деньги на сиюминутные удовольствия

Я буду опираться в данном случае на приходо-расходные книги. В них отражено, как дворяне управляли своими деньгами. Это одна из немногих возможностей понять, как дворяне относились к финансам. Мы приходим к удивительному выводу: они честно пытались понять, что происходит с их финансами, но это было очень сложно. В начале XVIII века экономических знаний не было, никто никого не учил тому, как управлять финансами. Дворяне должны были самостоятельно дойти до тех основ, которые нам сейчас кажутся очевидными. Например, если ты берешь кредит, ты должен платить процент.

Дворяне были закредитованы. Значит ли это, что они вели себя неразумно? Мне кажется, это сомнительно, именно потому что они учились и могли научиться только в живой жизни, совершая ошибки.

Отсюда и возникает проблема, когда долги родителей платят их дети. Это могло тянуться очень долго. Поэтому если мы не предполагаем, что дворяне исключительно хотели нажиться на бедных крепостных крестьянах, то картинка по управлению финансами достаточно сложная. Исходя из документов, можно сказать, дворяне апеллировали к понятию чести. Они хотели быть честными и стремились к этому. Не всегда получалось, но это отдельная история. У них было представление о том, что уплата налогов — это важно. Пытаться свести расходы и доходы — это тоже важно.

Вы сказали о чести. Что значило для дворян это понятие?

Это как раз то, над чем я сейчас бьюсь в своих исследованиях. Когда мы говорим о чести в экономическом аспекте, это подразумевает, что, например, карточные долги должны быть уплачены. Но когда мы смотрим на финансовые бумаги, то часто замечаем, что дворяне оплачивали долги своих родителей. Обязательно нужно было платить налоги.

Я относительно недавно нашла в одном архивном деле в Питере, в архиве РГИА, замечательный документ, в котором дворянин был обвинен в том, что он не платит налоги в должном объеме (это подоходный налог 1812 года). И он говорит: «Я никого никогда не обманывал, и я честно заявляю, что в этом году я заплатил, у меня эти деньги были, а в следующем году урожай был плох, я почти разорился». В таких случаях назначалась инспекция, комиссия выясняла, действительно ли это был неурожайный год, у дворянина не было доходов.

Мне кажется, что категория чести формировалась в ключе того, что дворянин был освобожден от военной службы, но он считал, что выполнение финансовых обязательств является вариантом чести, службой государю императору. А в личных финансовых отношениях выплата долга была важна для будущего. Если человек не выплачивает долги, то репутация страдает, как следствие, возникают проблемы с тем, как хорошо выдать замуж дочь, взять кредит в купеческой лавке и так далее. Возникало много отрицательных последствий при незакрытии долгов.

А перед кем преимущественно были долги? Какими они бывали?

У каждого была своя долговая история. Первый тип долгов — это те, которые надо было уплатить государству. В основном в России все банки были государственные, поэтому я бы отнесла их к категории государственных долгов. Соответственно, в случае невыплаты имение могло оказаться в опеке — это значит, что дворянин лишался права управления собственным имением и местное дворянство уже решало, сколько денег с доходов имения он получит, а сколько пойдет в счет долга. Такая же ситуация с налогами: если дворянин не выплачивал их, имение могло попасть в опеку и, соответственно, дворянин терял право управления.

Второй тип долгов — это частные долги. Они могли быть перед людьми того же статуса, что и он. Кроме того, ими часто являлись родственники, например сыновья, дочери, племянники, в этом случае дворянин писал, что он, например, должен своей жене «такую-то сумму». Эти долги уплачивались в последнюю очередь. Дворянское сословие было очень узким, поэтому определить степень близости сложно. Тем не менее все равно кто-то был относительно далек, в этом случае эти долги старались выплачивать быстрее.

Возникали долги перед людьми, которые ниже по статусу, чем дворяне, например перед купцами. Дворянин набирал продукты в лавке и потом уплачивал одним платежом. Это возникало потому, что дворяне получали доходы с имения только два раза в год в лучшем случае. Также они получали жалованье, которое выдавалось три раза в год, поэтому часто жили в кредит, но не потому, что они хотели быть в долгах, а потому, что физически не хватало налички. Вексельные расчеты появились чуть позже.

Долги нужно было выплачивать и собственным крестьянам, потому что в имении могло быть, условно говоря, «две кассы» — господские деньги и крестьянские. Если по какой-то причине у владельца заканчивались наличные, он брал деньги из кассы крестьянской и тут же записывал. Потом возвращал эти деньги.

Круг лиц, которым дворянин мог быть потенциально должен, бесконечен

Долги распределялись и по степени значимости: сначала выплачиваем государству; далее — дворянам, но не из ближнего круга; потом — купцам и так далее.

Фактически о долгах дворян можно было узнать только по случаю смерти. Поскольку часто он сам не знал, кто кому должен, в случае смерти дворянина появлялись объявления в газетах: «Такой-то дворянин умер, всем, у кого есть финансовые претензии, просьба обратиться в течение шести месяцев». Если денег после дворянина осталось достаточно, тогда выплачивали один к одному. Если же их было недостаточно, их пересчитывали. Например, уплачивали только 30 копеек на рубль. То есть проблема в том, что учет долгов был очень сложный и дворяне не знали, сколько они должны, до момента какого-то действительно серьезного события.

Кто занимался этими выплатами?

За разрешение неблагополучной финансовой ситуации дворян иногда брался Гавриил Романович Державин. Он был очень хорош в разрешении конфликтов, связанных с долгами, и тем самым спас несколько дворянских фамилий. Решить вопрос с долгами мог приказчик дворянина, очень часто с долгами мужей разбирались их жены. Это была классическая ситуация. Важно подчеркнуть, что дворянки были финансово грамотны.

Почему возникала ситуация, в которой дворяне не знали о своих же долгах?

Представьте, что у вас несколько источников дохода, деньги вы получаете несколько раз в год, а жить вам нужно каждый день. Вы приблизительно представляете, каким будет доход имения, но никогда наверняка не знаете, потому что Россия — страна экстремального сельского хозяйства.

Также вы рассчитываете, что, например, за первую треть вы получите жалованье, а потом его по каким-то причинам не дают. Ситуация складывается следующая: непонятно, когда и в каком объеме поступят деньги. Для того чтобы наладить финансовый учет, нужно понимать, сколько у тебя долгов. У тебя должны быть соответствующие финансовые инструменты, хоть какие-то книги, в которые нужно записывать долги и сроки их возвращения.

Но это технически сложная процедура. Большинство дворян не могли этим заниматься, потому что не получали нужных для этого знаний. То есть основная причина — отсутствие финансовой грамотности.

Вы сказали, что женщины были финансово грамотными. Они могли потратить деньги без согласования, например, с мужем?

Да. Российские дворянки обладали беспрецедентной степенью финансовой свободы. Они были полноценными собственниками своего имущества. Поэтому они могли тратить так, как считали нужным, брали кредиты на свое имя. Важно подчеркнуть: я говорю о времени начиная со второй половины XVIII века и где-то до 30-х годов XIX века. Потом ситуация немножко меняется.

Если женщина не выполняла денежные обязательства, у нее точно могли отнять имение. Поэтому в финансовом отношении это было достаточно равноправное общество.

Стоит учитывать и то, что мужчины часто отвлекались на военную, гражданскую службу. У них просто не хватало времени на ведение хозяйства, и этим занимались женщины. Я смотрела бумаги Воронцовых, мужа и жены. Женщина тратила немножко больше на благотворительность, подарки семье по сравнению с мужем. Важно понимать, что в какой-то момент происходит разделение личных бюджетов и бюджетов дома. Например, покупка продуктов, оплата труда слуг — это домовые деньги. Были еще собственные деньги и те, что мы можем назвать представительскими расходами: их тратили на балы, одежду, убранство дома.

Какие основные пункты расходов дворян можно выделить?

Самое затратное — это строительство. Иметь собственное жилье было показателем престижа. Причем крепостные крестьяне не могли что-то построить. Во-первых, потому что строили тогда же, когда и сеяли, во-вторых, крестьяне не были искусны в строительстве, нужно было нанимать специальные бригады. То есть плотники, кирпичники и другие — это были вольнонаемные. И им нужно было платить живыми деньгами.

Следующий крупный пункт расходов — это поддержание статусного потребления. То есть это расходы на еду, кормление кучи родственников, покупка одежды. Есть специфические категории расходов. Например, молодые дворяне обязательно должны были совершить гранд-тур, то есть поехать по Европе и приобрести знания. Все остальное — это уже изысканные штуки, например книги, украшение домов и так далее.

Расскажите чуть подробнее об этих так называемых образовательных путешествиях. Как они проходили?

Молодые дворяне, отпрыски аристократических семей, должны были ехать со слугами (как минимум 1–2 слуги на каждого) по Европе. Они останавливались в разных городах, брали уроки у знаменитых специалистов. Например, учились верховой езде, музыке, занимались философией, политической экономией, практиковали языки. Молодые дворяне старались стать частью местного общества, и тем самым они учились устанавливать связи.

Карамзин Николай Михайлович во время своего путешествия написал «Письма русского путешественника» и тем самым популяризировал этот вид обучения. Он рассказывал о других странах, большая его писем посвящена деньгам: что он покупал, где. В каждой стране была своя валюта. Пересекая границу, человек сталкивался не только с другим языком, культурой, но и с необычными деньгами.

Что общего между жизнью дворянина и современного жителя города?

Это вопрос очень сложный. Могу предположить, что если рассматривать дворянина средней руки и современного жителя мегаполиса, то общее — это стремление к комфорту и покою. Большое значение для дворян имела семья, для них было важно обустроить благоприятное пространство. Дворянин проживал жизнь, основой которой были его финансовые возможности. Они не были связаны с бесконечными поездками за границу, балами или кутежами.

Также, когда мы говорим о золотом веке дворянства, мне кажется, важно понимать, что роль женщины была высока так же, как и сейчас. И в этом похожи способы существования, в котором ответственность за собственную жизнь женщина берет в свои руки. А дальше уже как повезет.

Что вы подразумеваете под высокой ролью женщины?

В XVIII–XIX веках было замечательное слово — «продавица». Это женщина, которая продавала имение. Тогда женщины на регулярной основе выступали контрагентами в сделках и вообще были полноправными членами общества. Они вполне могли за себя постоять. А вот в XIX веке уже как раз была попытка задвинуть женщину обратно на кухню. И многие ошибочно накладывают на золотой век образы совсем другого времени. Поэтому возникает представление, что женщина в России всегда была под властью мужа. Но это не так.

В том самом золотом веке у дворянки была возможность распоряжаться своим имуществом. Женщины получили право пассивного голоса в выборах в 1831 году в России. Был введен новый избирательный закон, согласно которому в дворянских депутатских собраниях мужчины могли принимать участие, только если у них было 100 душ крепостных крестьян. И, соответственно, женщины, у кого свыше 100 душ крестьян, могли писать, кому они перепоручали свое право голоса. Это прогрессивная норма. И почему она возникла? Ровно по той причине, что женщина была финансово независима. Она была свободна в принятии решений. В русской литературе вы не найдете образов забитых русских женщин-дворянок.

Мне кажется, если мы по-новому начнем думать о золотом веке дворянства и обращать больше внимания на дворянок, то у нас сложится картинка, как стремительно развивалась Россия в силу того, что женщины вносили свою интеллектуальную, эмоциональную и финансовую энергию в происходящее.

Что значит «Лукоморье» и где оно находится?

Лукоморье — одно из первых географических названий, которые мы узнаем в жизни. На современных картах его не найти, зато оно есть на картах XVI века. Упоминание Лукоморья есть и в «Слове о полку Игореве», и в русском фольклоре.

Что значит слово «Лукоморье»

Слово «лукоморье» звучит для нас загадочно и даже сказочно, но этимология его достаточно прозаична. Оно происходит от старославянского «лѫкъ» и «море». Слово «лука» означает изгиб. Однокоренные с ним слова — «лук», «излучина», «лука» (у седла). То есть «лукоморье» переводится как изогнутый берег моря, бухта.

Лукоморье у Пушкина

О Лукоморье мы узнаем из пролога к первому большому произведению Александра Пушкина, поэме «Руслан и Людмила». У Пушкина Лукоморье описывается как некое условно-сказочное место «где Русью пахнет», где стоит памятный каждому дуб со златой цепью и ходящим по ней ученым котом.

Важно, что пролог был написан уже ко второму изданию поэмы, которое было опубликовано через 8 лет после первого издания — в 1828 году. Это многое может прояснить в происхождении пушкинского Лукоморья.

К этому времени Пушкин уже побывал в южной ссылке, где вместе с Раевскими побывал и в Приазовье, и в Крыму. Генерал Раевский из Горочеводска восторженно писал дочери Елене: «Тут Днепр только что перешел свои пороги, посреди его — каменные острова с лесом, весьма возвышенные, берега также местами лесные; словом, виды необыкновенно живописные, я мало видал в моем путешествии, кои бы мог сравнить с оными».

На человека военного эти пейзажи произвели неизгладимое впечатление. На поэта Пушкина они просто не могли не повлиять.

А что же Лукоморье?

Однако пейзажи пейзажами, но что с Лукоморьем? Откуда у Пушкина мог выкристаллизоваться этот образ, который войдет не только в историю русской литературы, но и в подсознание каждого русского человека?

Источник первый: Арина Родионовна.

Как известно, сюжеты нескольких пушкинских сказок были навеяны поэту его няней. Историк литературы пушкиновед Павел Анненков писал, что многие эпизоды из сказок Арины Родионовны по-своему излагаются Пушкиным и переносятся из произведения в произведение. Вот отрывок из «Сказки о царе Салтане», как он рассказан Анненковым: «Так, у ней был кот: «У моря-лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет».

Как мы видим, кот ходит у няни Пушкина вверх-вниз, то есть мы имеем дело с типичным для финно-угорской традиции описанием мирового древа. Кот здесь является одновременно и хранителем границы между мирами, и медиатором между ними.

Источник второй: «Слово о полку Игореве».

Ещё в лицейские годы Пушкина А. И. Мусиным-Пушкиным было издано «Слово о полку Игореве». О Лукоморье в «Слове» сказано:

«А поганого Кобяка изъ луку моря

от желъзных великыхъ плъковъ половецкыхъ

яко вихръ, выторже:

и падеся Кобякъ въ градѣ Киевѣ,

в гридницѣ Святъславли».

В летописи сообщалось, что русские постоянно сталкивались с кочевниками в южной степи: «юкоже преже в луцѣ морА быю хусА с ними крѣпко».

Обитателями Лукоморья по летописям были половцы, с которыми киевские князья постоянно враждовали. Лукоморьем же называлась территория Северного Приазовья.

Это мнение, как полагает С. А. Плетнева, подтверждается тем, что «можно проследить лукоморских половцев и по каменным статуям (идолам), обнаруженным в районе нижнего Днепра. Они относятся к развитому периоду половецкой скульптуры, ко второй половине XII—началу XIII веков».

Таким образом можно сказать, что Лукоморьем (которое воспел Пушкин) называлась излучина между нижним течением Днепра и Азовским морем. В топонимике Приазовья и сегодня можно встретить отзвуки этой исторической памяти: две степных реки Большой и Малый Утлюк. «Утлюк» — «Отлук» — «Лука» переводится с тюркского как «выгон, луг».

Что за дуб?

Небезынтересно понять также, что за дуб описывал Пушкин:

«И там я был, и мед я пил;

У моря видел дуб зеленый».

Путешествуя по Приднепровско-Азовской степи во время южной ссылки, Пушкин мог от старожилов услышать легенду о знаменитом Запорожском дубе, который рос на острове Хортица.

О нем писал еще византийский император Константин Багрянородный: «Пройдя это место, руссы достигают острова святого Григория (остров Хортица) и на этом острове совершают свои жертвоприношения, так как там растет огромный дуб. Они приносят в жертву живых петухов, кругом втыкают стрелы, иные приносят куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как требует их обычай».

Уже в 70-х годах XIX века запорожский историк-краевед Я. П. Новицкий также упомянул об этом дубе: «Лет пять тому назад на острове Хортице засох священный дуб.Он был ветвист и колоссальной толщины, стоял в стапятидесяти саженях от Остров-Хортицкой колонии».

Где ещё искать Лукоморье?

Лукоморье встречается не только в летописях, «Слове о полку Игореве» и поэме Пушкина, но ещё и в русском фольклоре. Афанасьев в своем труде «Древо жизни» отметил, что так в восточнославянской мифологии называлось заповедное место на границе миров, где растет мировое древо, упирающееся в преисподнюю и доходящее до неба. Карамзин также писал, что слово Лукоморье употреблялось в значении северного царства, где люди на полгода впадают в спячку, а полгода бодрствуют.

Так или иначе, в фольклорном восприятии Лукоморье — это некая условная земля на границе ойкумены, чаще всего располагающаяся на севере.

Лукоморье на картах

Лукоморье можно было бы считать историческим и полусказочным анахронизмом, если бы не западноевропейские карты XVI-XVII веков, на которых месторасположение Лукоморья точно определено. И на картах Меркатора (1546 год), и на картах Гондиуса (1606 год), а также на картах Масса, Кантелли и Витсена Лукоморьем названа территория на правом (восточном) берегу Обской губы.

Европейские картографы сами в этих местах не бывали. Скорее всего, при составлении карт они опирались на описание этой местности путешественников, в частности Сигизмунда Герберштейна. Он дал его в «Записках о Московии»: «в горах по ту сторону Оби», «Из Лукоморских гор вытекает река Коссин. Вместе с этой рекой берет начало другая река Кассима, и протекши через Лукоморию, впадает в большую реку Тахнин».

Николас Витсен, опубликовавший в XVIII веке свою «Carte Novelle de la Tartarie», располагал графическим материалом. На его карте длина Обской губы соответствует действительности, и поэтому «Lucomoria» — обозначение самого залива Карского моря. В русской исторической картографии топонима «Лукоморье» не было, но очевидно, что западноевропейские картографы признавали Лукоморье как древнее название Обской губы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.