что значит напиться в зюзю

Что значит напиться в зюзю

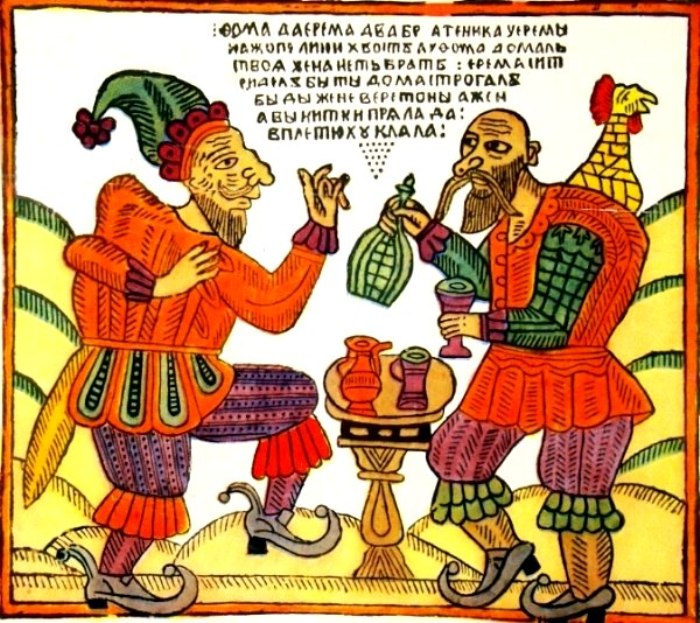

Пьяного, неряшливого и извалявшегося в грязи человека многие народы сравнивают со свиньей. Устаревшее слово «зюзя» в русских говорах имело значение «свинья». В «Евгение Онегине» Пушкин так характеризует Зарецкого:

«В пяти верстах от Красногорья

Деревние Ленского живет

И здравствует еще доныне

В философической пустыне

Зарецкий, некогда буян,

Картежной шайки атаман,

Глава повес, трибун трактирный.

Он, правда, в туз из пистолета

В пяти саженях попадал,

И то сказать, что и в сраженье

Раз в настоящем упоенье

Он отличился, смело в грязь

С коня калмыцкого свалясь,

Как зюзя пьяный, и французам

Достался в плен: драгой залог!

Новейший Регул, чести Бог,

Готовый вновь предаться узам,

Чтоб каждый вечер у Вери

В долг осушать бутылки три.»

Устаревшее слово «зюзя» в русских говорах имело значение «свинья». В «Евгение Онегине» Пушкин так характеризует Зарецкого:

«В пяти верстах от Красногорья

Деревние Ленского живет

И здравствует еще доныне

В философической пустыне

Зарецкий, некогда буян,

Картежной шайки атаман,

Глава повес, трибун трактирный.

Он, правда, в туз из пистолета

В пяти саженях попадал,

И то сказать, что и в сраженье

Раз в настоящем упоенье

Он отличился, смело в грязь

С коня калмыцкого свалясь,

Как зюзя пьяный, и французам

Достался в плен: драгой залог!

Новейший Регул, чести Бог,

Готовый вновь предаться узам,

Чтоб каждый вечер у Вери

В долг осушать бутылки три.»

В зюзю пьяный: 12 русских крылатых выражений, о происхождении которых непросто догадаться

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

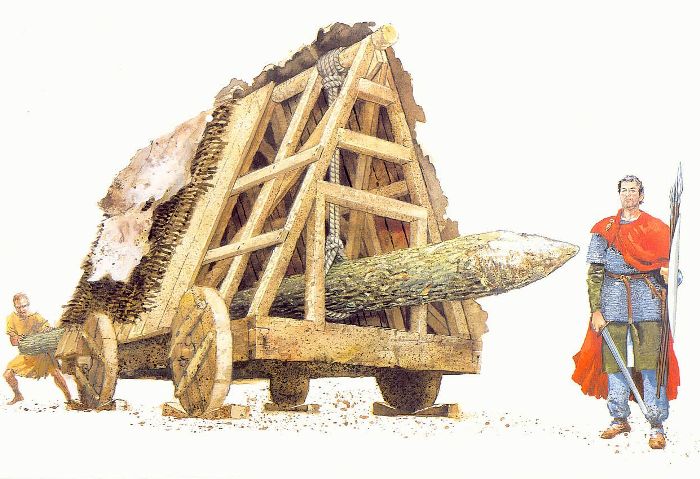

1. Гол как сокол

«Гол как сокол» употребляется в случае, когда необходимо сказать о крайней бедности и нищете. Вот только данная поговорка в привычном нам контексте к крылатым представителям фауны совершенно не имеет отношения. Оказывается «сокол» во времена Древней Руси обозначал не только птицу, но еще и стенобитное орудие.

Оно представляло собой большой цилиндрический предмет, который отливали из железа или вытачивали из дерева. Действовало оно так: таран подвешивался на цепях и раскачивался, пробивая стены и ворота вражеских укреплений таким образом. Конструктивно поверхность данного орудия оставляли ровной и гладкой, то есть – «голой». То есть выражением «гол как сокол» еще в те времена обозначался тот, у кого также ничего не было.

Занимательный факт: это покажется поразительным, но это знаменитое выражение все-таки может относиться к вышеупомянутым птичкам. По утверждению орнитолов, соколы действительно время от времени линяют и сбрасывают большую часть своего оперения, оставаясь действительно голыми.

2. Злачное место

Все мы знаем, что выражение «злачное место»употребляется не в самом положительном свете. Однако совершенно невозможно представить первоначальный смысл этого словосочетания. А на самом деле, впервые выраждение встречается, как ни странно, в тексте православной заупокойной молитвы – «. в месте злачнем, в месте покойнем. ». Таким образом, получается, что в текстах на церковнославянском языке этим словосочетанием именуется, ни что иное, как рай.

А вот уже знакомый нам, иронический контекст данное выражение приобрело стараниями интеллигенции времен Александра Сергеевича Пушкина. Речь в данном случае идет о языковой игре: все дало в том, что российский климат не позволял заниматься виноградарством в промышленных масштабах для виноделия, поэтому на Руси алкогольные напитки производили в основном из злаков. Поэтому «злачное место» в данном случае описывает

3. На обиженных воду возят

Это необычное выражение имеет сразу несколько версий происхождения. Однако наиболее достоверной большинство исследователей считается та, которая относит нас к деятельности водовозов из Петербурга. В период XIX столетия цена привозной воды составляла в среднем 7 копеек серебром в год. Вот только горожане регулярно сталкивались с торговцами, которые из чувства наживы намеренно завышали стоимость. А это «мероприятие» было незаконным, за что полагалось необычное наказание: у таких прижимистых предпринимателей забирали лошадь, и последним приходилось таскать бочки в тележке в буквальном смысле на собственной спине. Хорошего настроения от подобной работенки точно не поимеешь.

4. Друг ситный

5. Семь пятниц на неделе

У этого выражения есть две версии его происхождения. Так, согласно первому мнению, оно восходит к практике проведения базарного дня, который традиционно припадал на пятницу. Именно там заключались и выполнялись различные торговые обязательства. Зачастую схема была одна: в пятницу товар получали, а оплатить его должны были в следующий базарный день, соответственно – следующую в пятницу. Как раз о тех, кто не придерживался договоренности, говорили, что у них семь пятниц на неделе.

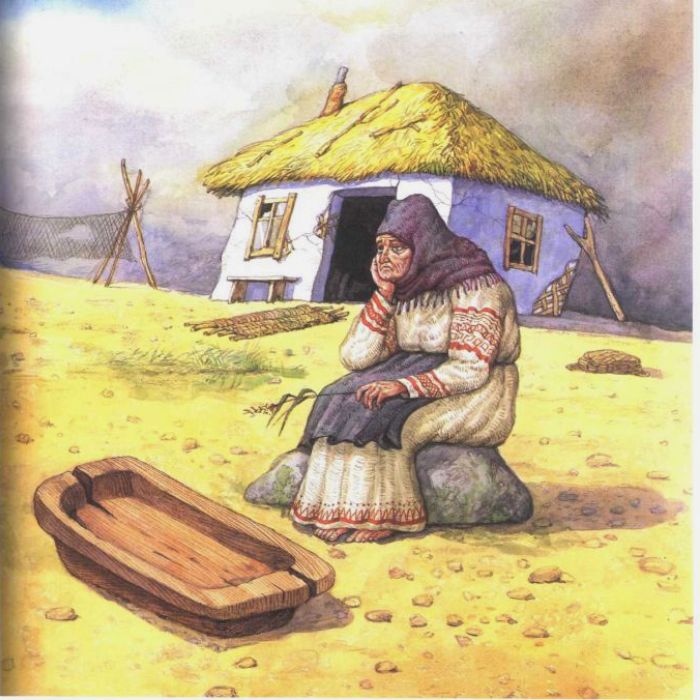

6. В зюзю пьяный

Все дело в том, что в Псковской области, где Пушкин в течение длительного периода находился в ссылке, просторечным словом «зюзя» называют свинью. Соответственно, когда говорят, что человек «как зюзя пьяный», то употребляется аналог выражения «пьяный, как свинья».

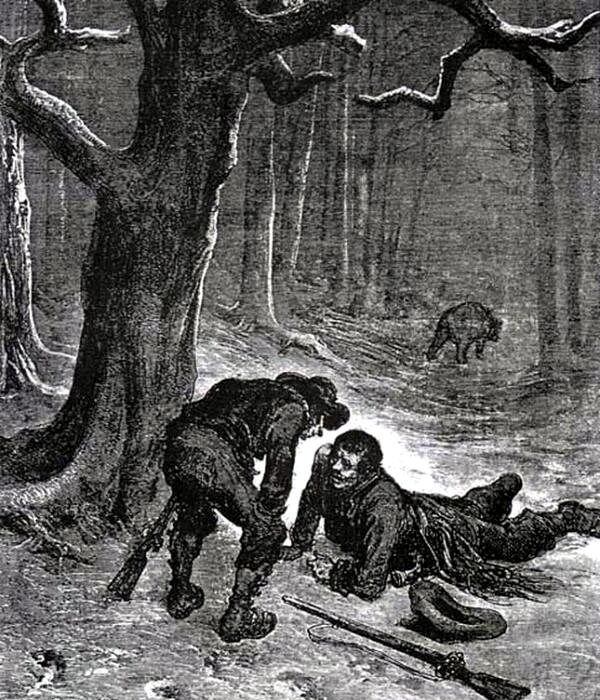

7. Делить шкуру неубитого медведя

А непосредственным прародителем этой фразы в смысловом выражении – то есть, когда речь идет о мыслях извлечь выгоду из того, чего еще даже не имеешь – являются заключительные строчки из басни «Медведь и два Охотника» французского поэта и баснописца Жана Лафонтена:

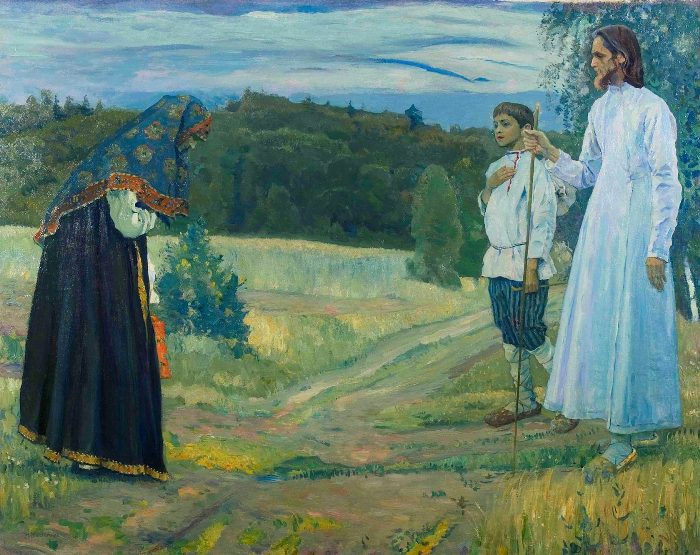

8. Скатертью дорожка

Еще одно знаменитое выражение, которое со временем диаметрально противоположно изменило свое значение. Так, в одном из произведений Ивана Аксакова есть строки о дороге, которая «пряма, как стрела, широкою гладью, что скатерть легла». Использованием подобных метафор на Руси провожали в дальнюю дорогу, причем негативной окраски они не имели совершенно.

Именно такое первоначальное значение фразеологизма задокументировано и в знаменитом Толковом словаре Ожегова. Однако в той же книге написано, что в практике современного русского языка выражение «Скатертью дорожка» имеет уже противоположный смысл: «Выражение безразличия к чьему-нибудь уходу, отъезду, а также пожелание убираться вон, куда угодно».

9. И на старуху бывает проруха

10. Шут гороховый

Казалось бы, какое отношение к шутам имеет горох? А на самом деле он, как выяснилось, был неотъемлемой частью атрибутики…европейского средневекового театра. Все дело в том, что тамошний шут, помимо полосатого костюма, шапочки с ослиными ушами, в руке обязательно держал погремушку, внутри которой был горох – он и издавал характерный шум. Во время выступлений балагур всегда свое появление сопровождал звуком этой погремушки, а иногда и охаживал ею других персонажей, и даже зрителей. Были «гороховые» элементы атрибутики и в отечественном фольклоре. Так, русские скоморохи в старину в качестве украшения своих костюмов использовали гороховую солому, а на Масленицу соломенного шута горохового возили по улицам.

11. Зарубить на носу

Как известно, популярнейшее и сегодня выражение «зарубить на носу» означает «что-то хорошенько запомнить». А вот этимологию этой поговорки знает далеко не каждый, а в особенности тот факт, что к части человеческого тело оно вообще не имеет отношение. Все дело в том, что в данном выражении слово «нос» используется в ныне утерянном его значении – в старину так называли небольшую деревянную дощечку. С ее помощью. неписьменные крестьяне не упускали из виду какие-нибудь важные дела: они делали на ней заручки или набрасывали рисунки, поясняющие суть будущего действия. Получается, своеобразная предтеча современной напоминалке.

12. Не в своей тарелке

А вот другое знаменитое выражение «Не в своей тарелке» произошло от заимствования. Оказывается, эта поговорка стала причиной банального недоразумения, как ошибочный перевод французской фразы «ne pas dans son assiette», а точнее, последнего слова – assiette. Дело в том, что его реальное значение – это «состояние, положение», а на русский язык его перевели, как омоним этого же слова – «тарелка».

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: