что значит непроходимость кишечника у детей

Что значит непроходимость кишечника у детей

Стадии странгуляционной кишечной непроходимости у детей

К настоящему времени структура острой кишечной непроходимости (ОКН) по сравнению с предшествующими десятилетиями значительно изменилось. Наиболее серьезной проблемой остается острая странгуляционная кишечная непроходимость (ОСКН). Патогенез ее многообразен, сложен, обусловлен сдавлением брыжейки. Диагностика острой странгуляционной кишечной непроходимости затруднена, особенно, в детском возрасте. Сложность диагностики у детей состоит в том, что она нередко распознается на операционном столе. При этом выявляется большой процент некроза кишки. Понятно стремление предупредить и выявить осложнения на дооперационном этапе является актуальным.

Специалисты Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова изучили стадии острой странгуляционной кишечной непроходимости (ОСКН) у детей.

Произведен ретроспективный анализ данных 60 детей с острой странгуляцион-ной кишечной непроходимости. Изучены анамнез, клиника, данные объективного исследования, а также биохимические и морфологические изменения у детей с острой странгуляционной кишечной непроходимостью. Произведен статистический анализ полученных данных с помощью применения критерия Стьюдента, определен уровень достоверности используемых показателей между каждой группой. В работе использованы ультразвуковые и рентгенологические методы исследования.

Несмотря на заметные успехи диагностика и лечение острой странгуляцион-ной кишечной непроходимости у детей до сих пор встречаются случаи некроза кишки и летальные исходы, одной из причин которых является тяжелая степень интоксикации. В клинике детской хирургии г. Рязани за последние три года находилось на лечении 60 (100%) детей с острой странгуляционной кишечной непроходимости. Мальчиков было 38 (63%), девочек — 22 (37%). 34 (56%) ребенка поступили через 12 часов от начала заболевания, 15 (25%) — от 12 до 24 часов, 11 (19%) детей поступили через 24 часа и более.

При поступлении компенсированная (I) стадия диагностирована у 37 (61%) детей, субкомпенсированная (II) — у 12 (20%), декомпенсированная (III) — у 11 (19%).

Во II группу вошло 12 (20%) детей с субкомпенсированной стадией острой странгуляционной кишечной непроходимостью. Дети поступали в сроки от 12 до 24 часов. У 8 (67% группы) детей причиной были спайки после предыдущих операций, у 4 (33% группы) — заворот кишки. Детей до 3х лет было 4 (33% группы), от 4 до 9 лет — 3 (25% группы), от 10 до 18 — 5 (42% группы). Оперативное лечение произведено всем детям: рассечение спаек — у 8 (67% группы), ликвидация заворота кишки — у 4 (33% группы).

В III группу вошло 11 (19%) детей с декомпенсированной стадией острой странгуляционной кишечной непроходимостью. Все дети поступали после 24 часов и более с момента заболевания. Возраст детей до 3 лет был у 5 (46% группы), от 4 до

Критериями выделения стадий явились особенности клиники, лабораторные показатели, а также УЗИ и рентгенологические признаки.

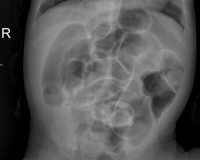

Для I (компенсированной) стадии острой странгуляционной кишечной непроходимости у детей характерно было острое начало, с резких постоянных болей в животе, коллаптоидное состояние, бледность кожных покровов, тахикардия. Рвота съеденной пищей, задержка стула. Живот не вздут, мягкий, болезненный при пальпации. Симптомов раздражения брюшины нет. Нет признаков интоксикации. Пульс учащается незначительно, артериальное давление не падает. На УЗИ — дилатация тонкой кишки, толщина ее стенки не превышает 3 мм. На обзорной рентгенограмме — патологии нет.

При II (субкомпенсированной) стадии острой странгуляционной кишечной непроходимости состояние ухудшается за счет интоксикации и обезвоживания. Стадия длится от 12 до 24 часов. Остаются боли в животе, боли схваткообразные, но меньше, чем в I стадии. Рвота с желчью, урчанье в животе. Язык покрыт белым налетом, сухой. Живот вздут, нарастают явления пареза. При пальпации живот мягкий, болезненный. Симптомов раздражения брюшины нет. Стула нет. Пульс частый, артериальное давление снижено. Имеется дилатация тонкой кишки на УЗИ, толщина кишки — 4 мм. На обзорной рентгенограмме имеются уровни жидкости в вертикальном положении.

При III (декомпенсированной) стадии у детей с острой странгуляционной кишечной непроходимостью появляются симптомы перитонита вследствие некроза ущемленной кишки. Состояние становится тяжелым за счет интоксикации и обезвоживания организма. По зонду из желудка содержимое с примесью желчи или каловое содержимое. Язык сухой, обложен, живот вздутый и напряжен. Симптомы раздражения брюшины положительные. Стула и мочи нет. Ребенок бледен, пульс частый, артериальное давление снижено. На УЗИ имеется дилатация тонкой кишки, толщина стенки ее 5 мм. На обзорной рентгенограмме брюшной полости множество тонкокишечных уровней с локализацией во всех отделах брюшной полости. Мо-торно-эвакуаторная функция отсутствует.

С целью выявления патофизиологических и биохимических сдвигов авторами обследованы дети с ОСКН. В комплекс обследования кроме общепринятых клинических методов были включены лабораторные показатели крови (Гемоглобин, лейкоцитарный индекс интоксикации, общий белок, альбумин, креатинин, калий, гемато-критное число, аланинаминотрансфераза, аспартамаминотрансфераза, молекулы средней массы), определение пульса, систолическое артериальное давление, количество дыханий в минуту. Исследование проводилось при поступлении.

Анализируя клинические и лабораторные данные, авторы статьи попытались уловить динамику токсемии. Известно, что изменения микроциркуляции крови приводят к нарастанию уровня метаболитов, продуктов распада в крови. Их уровень зависит от стадии острой странгуляционной кишечной непроходимости.

Были выявлены наиболее достоверные показатели, отражающие динамику заболевания и степень токсемии. Показатели изучаемых данных отличались в зависимости от стадии заболевания.

В I стадии гемодинамика была стабильной. Незначительные отклонения отмечались в лабораторных показателях: склонность к ацидозу, умеренное повышение веществ средней молекулярной массы. Остальные показатели колебались незначительно.

При II стадии острой странгуляцион-ной кишечной непроходимости отмечалось умеренное повышение величины сердечного индекса за счет тахикардии, имелось снижение насыщения венозной крови кислородом. Регистрировалось повышение количества вещества средней молекулярной массы, склонность к гиперкоагуляции. Регистрировался лейкоцитоз, достоверно увеличивались показатели креати-нина, гемоглобина, аспартамаминотранс-феразы, уменьшалось количество альбумина, при незначительном изменении количества общего белка в крови. Клинически эти дети были стабильны.

У детей с III стадией острой странгу-ляционной кишечной непроходимостью отмечалась нестабильность центральной гемодинамики: склонность к центральной гипотонии, снижение сердечного индекса, артериальная венозная гипоксемия. Наблюдался выраженный лейкоцитоз.

Кроме гипоксемии и метаболического ацидоза появились признаки гиперкоагуляции. Достоверно нарастали показатели молекул средней массы, лейкоцитарный индекс интоксикации, аспартамами-нотрансфераза и аланинаминотрансфераза, снижалось количество альбумина в крови. Следует отметить, что показатели центральной и периферической гемодинамики существенно зависели от выраженности токсемии, состояния реологических свойств крови. Раннее включение в терапию альбумина, дезагрегантов (трентала, курантила, гепарина, реополиглюкина) позволили быстро стабилизировать гемодинамику, скорригировать метаболический ацидоз, коагулирующие свойства крови, уменьшить степень токсемии.

С целью снижения интоксикации за счет улучшения дренажной функции кишечника всем детям с III стадией острой странгуляционной кишечной непроходимости производили интубацию кишечника (у 2 (20% оперированных) — через цекостому, у 5 (50% оперированных) — через илеостому).

Наиболее выраженные сдвиги гематологических и биохимических показателей отмечены у детей III стадии за счет значительного всасывания продуктов распада через поврежденную стенку кишечника.

Ведущими критериями оценки клинических стадий острой странгуляционной кишечной непроходимости у детей (компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная) является время, прошедшее с момента начала заболевания, данные объективного исследования и степень эндотоксикоза, а также распространенность процесса в брюшной полости.

Оценка степени эндотоксикоза в крови по уровням молекул средней массы и аспартамаминотрансферазы позволяет более точно определить стадию острой странгуляционной кишечной непроходимости.

Инвагинация кишечника у детей

Общая информация

Краткое описание

Российская ассоциация детских хирургов

Инвагинация кишечника у детей (Москва, 2014)

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

тонко-тонкокишечная (5%) – внедрение тонкой кишки в тонкую;

илеоцекальная (94%) – внедрение тонкой кишки в ободочную;

толсто-толстокишечная (1%) – внедрение толстой кишки в толстую.

Этиология и патогенез

Клиническая картина

Cимптомы, течение

5. симптом Dance (симптом пустого правого подвздошья), что обусловлено вовлечением слепой кишки в инвагинат и продвижением слепой кишки в восходящую ободочную по ходу перистальтики.

Важно помнить, что в 15 – 20% случаев отсутствует важный анамнестический критерий – приступообразное беспокойство! В этом случае ребенок вял, адинамичен, имеет выраженные нарушения микроциркуляции в виде бледности кожи и слизистых.

Клиническая картина тонкокишечной инвагинации имеет некоторые отличия. Первым признаком начала заболевания так же будет сильное беспокойство, обусловленное болевым приступом за счет патологической импульсации с брыжейки кишки, ущемленной в инвагинате. Однако, продолжительность беспокойства и крика ребенка короче; в промежутках между приступами типичный «светлый» промежуток не наступает. Ребенок по прежнему отказывается от груди, соску не берет. Состояние ребенка прогрессивно ухудшается, повторяется рвота. Стул длительное время остается нормальным, кровянистые выделения из прямой кишки появляются через 12 – 24 часа от начала заболевания или позже. Пальпаторно инвагинат определяется реже, чем при илиоцекальной инвагинации. Определяется он в параумбиликальной области, подвижен и небольших размеров.

Диагностика

ДИАГНОСТИКА ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА

После тщательного сбора анамнеза, который позволяет с высокой степень обоснованности заподозрить наличие инвагинации кишечника необходимо приступить к пальпаторному исследованию брюшной полости. Задача пальпации – определить наличие инвагината (чаще в правом подреберье). Пальпацию живота необходимо проводить между приступами беспокойства ребенка. Если тщательная пальпация живота затруднена из-за выраженного беспокойства ребенка необходимо осмотреть ребенка в состояние неглубокого наркоза, для чего ребенок должен быть госпитализирован в стационар. При поздней диагностике заболевания, когда имеются признаки некроза кишки и перитонита живот становиться вздутым, напряженным и болезненным во всех отделах. В такой ситуации пальпаторное определение инвагината без наркоза сомнительно.

Основным методом в дополнительной диагностике инвагинации кишечника является УЗИ органов брюшной полости. Этот метод обладает 100-процентной диагностической достоверностью и специфичностью в отношение инвагинации кишечника. УЗ-признаками инвагинации кишечника является обнаружение симптома «мишени» или «псевдопочки». Симптом «мишени» заключается в наличии на поперечном срезе двух колец низкой эхоплотности, разделенных гиперэхогенным кольцом. Симптом «псевдопочки» виден на продольном срезе и представляет собой наслаивающиеся друг на друга гипер- и гипоэхогенные слои.

Для дополнительной диагностики инвагинации кишечника допустимо использование рентгенографии (рентгеноскопии). При инвагинации кишечника на обзорных рентгенограммах органов брюшной полости, выполненных в вертикальном положении может отмечаться малое газонаполнение правого нижнего квадранта живота и признаки кишечной непроходимоти – расширенные петли кишечника с уровнями жидкости. В случае перфорации стенки ущемленной кишки и развитии перитонита – определяется свободный газ в брюшной полости (серповидная полоска просветления над печенью). Однако подобная рентгенологическая картина неспецифична для инвагинации кишечника. Более полные сведения при подозрение на инвагинацию кишечника дает контрастная ирригография. В качестве контраста в случае подозрения на инвагинацию кишечника целесообразно использование воздуха (пневмоирригография). При выполнении пневмоирригографии ребенка укладывают на стол рентгенологического аппарата в горизонтальном положении. Нагнетание воздуха в ампулу прямой кишки производят баллоном Ричардсона через катетер. Воздух в кишку нагнетают медленно и осторожно. По мере заполнения воздухом толстой кишки головка инвагината определяется в виде гомогенной тени с четкими контурами. Расположение тени зависит от анатомического типа внедрения. Равномерное заполнение толстой кишки воздухом и проникновение его в начальный отдел подвздошной кишки позволяет исключить наличие инвагината в этом отделе кишечника, но не снимает диагноза тонкокишечного внедрения.

Дифференциальный диагноз

Диффиринцировать инвагинацию кишечника необходимо проводить с заболеваниями, сопровождающимися приступами боли в животе, рвотой, кровянистыми выделениями из прямой кишки, наличием опухолевидного образования в брюшной полости.

Для дизентерии не характерно столь острое начало заболевания с приступами боли в животе и «светлыми» промежутками, что типично для инвагинации. Для дизентерии характерно слизи в каловых массах с примесью комочков гноя и сгустков крови. В отличие от этого при инвагинации из заднего прохода выделяется томная кровь, смешанная со слизью. Пальпируемое в брюшной полости колбасовидное образование подтверждает диагноз инвагинации. Ректальное исследование при инвагинации кишечника позволяет определить головку инвагината, пустую ампулу прямой кишки, сниженный тонус сфинктера. В отличие от этого при дизентерии выявляет спазм анального сфинктера. В любом случае следует учитывать нередкое сочетание инфекционной патологии с инвагинацией кишечника.

Абдоминальный синдром при болезни Шейнлейна-Геноха может иметь сходные с инвагинацией проявления: внезапные приступы боли в животе, рвота и стул с примесью крови. Для абдоминального синдрома при болезни Шейнлейна-Геноха характерно непостоянство и нестойкость симптомов, тогда, как при инвагинации они держаться стойко и нарастают. У детей может быть рвота с примесью крови, что нехарактерно для инвагинации. Кишечное кровотечение при болезни Шейнлейна-Геноха бывает вместе с каловым стулом, а при инвагинации присутствует кровь со слизью.

У старших детей инвагинацию приходиться дифференцировать с острым аппендицитом. Симптомы инвагинации кишечника у детей старшего возраста выражены обычно менее ярко, чем у грудных детей. В отличие от аппендицита при инвагинации боль в животе носит схваткообразный характер со светлыми промежутками. Признаки непроходимости кишечника также нехарактерны для острого аппендицита. При инвагинации кишечника живот долгое время остается мягким, в отличие от острого аппендицита, при котором напряжение мышц живота – один из основных признаков заболевания.

Эвагинацию приходится дифференцировать с выпадением прямой кишки. В отличие от инвагинации выпадение прямой кишки не сопровождается болевым приступом и рвотой. Кроме того, при осмотре выпавшей кишки определяется, что слизистая кишки переходит в кожу вокруг заднепроходного отверстия. При эвагинации между выпавшей кишкой и кольцом заднего прохода имеется борозда, через которую можно провести палец или зонд в ампулу прямой кишки.

Лечение

Во-первых, показанием к экстренному хирургическому лечению является перитонит, как результат осложнения инвагинации в виде некроза ущемленной кишки. Во-вторых – показанием к экстренному хирургическому лечению является безуспешность консервативной дезинвагинации.

В качестве консервативного лечения следует применять метод пневматической дезинвагинации. Этот метод применим у детей любого возраста. Пневматическую дезинвагинацию следует использовать если инвагинация не осложнилась развитием некроза кишки и перитонитом. Наличие рецидива кишечной инвагинации не является облигатным показанием к хирургическому вмешательству.

Манипуляция во всех случаях выполняется под ингаляционным наркозом в операционной с условием хорошей релаксации мышц передней брюшной стенки. Предварительно необходимо провести пальпацию живота для обнаружение инвагината. Хирург, выполняющий дезинвагинацию должен располагаться справа от операционного стола, помощник слева. В прямую кишку необходимо ввести ректоскоп с подсоединенным баллоном Ричардсона. Помощник должен сжать ягодицы ребенка, обеспечив, тем самым, определенный герметизм. Хирург должен нагнетать воздух в прямую кишку баллоном Ричардсона, визуально отслеживая продвижение воздуха по толстой кишке. Когда воздух встретит препятствие в виде головки инвагината возникнет момент некоторой асимметрии живота. При дальнейшем нагнетании воздуха должно произойти расправление инвагината, что сопровождается характерным толчкообразным и симметричным вздутием живота в результате проникновения воздуха в тонкую кишку. После чего хирург должен повторно пальпировать брюшную полость и убедиться в исчезновении пальпируемого инвагината. После этого процедура пневматической дезинвагинации считается завершенной. При необходимости пневматическую дезинвагинацию следует повторить до 2-3 раз. Если инвагинация кишечника сохраняется, ставят показание к оперативному вмешательству.

Операцию следует выполнять под интубационным наркозом с использованием миорелаксантов после общепринятой схемы премедикации.

Операцию по поводу инвагинации кишечника проводит наиболее квалифицированный врач отделения, а по дежурству старший хирург бригады с обязательным наличием ассистента. Выбор метода оперативного вмешательства (лапароскопически или открыто) зависит от опыта хирурга, оснащенности клиники и состояния ребенка.

Хирург должен располагаться слева от операционного стола. Диаметр используемых троакаров зависит от возраста ребенка. Предпочтение следует отдавать минилапароскопическому инструментарию. Введение первого троакара следует проводить «открыто» трансумбиликально. После формирования пневмоперитонеума и установки двух рабочих троакаров необходимо выполнить первичную ревизию органов брюшной полости. Задачи первичной ревизии: обнаружение инвагината, оценка вида кишечной инвагинации, оценка выпота в брюшной полости, определение выраженности циркуляторных изменений в ущемленной кишке, выявление сопутствующей патологии органов брюшной полости. После обнаружения инвагината необходимо выполнить дезинвагинацию. Для этого необходимо одним из зажимов захватить наружный цилиндр инвагината, вторым зажимом – внедренную кишку за противобрыжеечный край и осторожно осуществить тракцию внедренной кишки по продолной оси в противоположных направлениях. После дезинвагинации необходимо выполнть повторную ревизию брюшной полости. Задачи повторной ревизии: оценить степень циркуляторные нарушения в кишечных петлях, находившихся в инвагинате, оценить полноту дезинвагинации, осмотр подвздошной кишки для поиска тонкокишечной инвагинации, выявление анатомических предпосылок для инвагинации кишечника, эвакуация выпота из брюшной полости. Если интраоперационная ситуация не позволяет закончить вмешательство лапароскопически необходимо перейти к открытой операции.

Резекцию кишки необходимо выполнять в соответствие с общими правилами детской хирургии. При формировании межкишечного анастомоза предпочтение следует отдавать однорядному непрерывному серозно-мышечно-подслизистому кишечному шву. Необходимо использовать биодеградирующий шовный материал на ароматичной игле.

После оперативного лечения инвагинации кишечника больного помещают в палату интенсивной терапии. Терапия в послеоперационном периоде должная преследовать следующие задачи: рациональное антибактериальное лечение, коррекция водно-электролитных нарушений и стимуляция кишечной моторики.

Кишечная непроходимость у детей

Кишечная непроходимость у детей — это нарушение продвижения каловых масс по ЖКТ, вызванное механическими препятствиями, расстройствами иннервации или комбинацией этих факторов. Заболевание проявляется сильным болевым синдромом, неукротимой рвотой, задержкой дефекации и газов. Диагностический поиск включает физикальное обследование ребенка, применение инструментальных методов — обзорной рентгенографии брюшной полости, сонографии, лапароскопии. Лечение состоит из декомпрессии кишечника и назначения медикаментов, при неэффективности которых проводится хирургическое вмешательство.

МКБ-10

Общие сведения

Частота встречаемости кишечной непроходимости составляет около 5 случаев на 100 тыс. населения, она примерно одинакова для детского и взрослого возраста. Пик выявления заболевания приходится на первые недели жизни младенцев в случае с врожденными формами, а приобретенные варианты болезни в основном регистрируются у детей после 3 лет. Мальчики болеют чаще, чем девочки. Проблема кишечной непроходимости до сих пор остается острой в детской хирургии. Несмотря на разнообразие методов лечения, патология часто дает осложнения. При несвоевременной помощи 5-7% случаев заканчиваются смертью.

Причины

Врожденная кишечная непроходимость возникает под влиянием пороков развития ЖКТ, которые нарушают пассаж каловых масс. К этой группе причин принадлежат стенозы и атрезии, сдавление кишечника извне аномальными сосудами, кольцевидной поджелудочной железой или эмбриональными тяжами брюшины. Изредка патология встречается у детей на фоне мекониального илеуса. Приобретенные формы болезни имеют множество этиологических факторов:

К предрасполагающим факторам относят нарушения питания: употребление большого объема пищи за один раз, переход с грудного на искусственное вскармливание. Они способствуют изменению кишечной моторики. Вероятность развития непроходимости повышается у детей, страдающих болезнью Гиршпрунга, врожденными особенностями строения ЖКТ — длинной брыжейкой, долихосигмой.

Патогенез

При непроходимости нарушаются функции тонкой и толстой кишки (моторная, секреторная, всасывательная), что приводит к эндогенной интоксикации и расстройствам гомеостаза. Ишемия кишечной стенки сочетается с повышением ее проницаемости для бактерий и токсинов, которые поступают в систему воротной вены и лимфатические сосуды. Кишечник становится основным источником интоксикации, усугубляя возникшие функциональные нарушения и формируя «замкнутый круг».

Классификация

В зависимости от времени появления патологию подразделяют на врожденную, обусловленную пороками развития, и приобретенную, которая проявилась у детей с другими заболеваниями органов ЖКТ. По локализации поражения бывает тонкокишечная (до 80% случаев) и толстокишечная непроходимость. По течению выделяют острую и хроническую форму. Однако более значима классификация по механизму развития, согласно которой существует 3 варианта кишечной непроходимости:

Симптомы

В течении кишечной непроходимости выделяют 3 главных симптома: задержка газов и стула, боли в животе, многократная рвота. Болевой синдром при механической и спастической форме заболевания отличается постоянством, неуклонно нарастает, периодически усиливается, что связано с прохождением перистальтической волны. Для паралитической непроходимости типичны постоянные тупые абдоминальные боли.

При низкой толстокишечной непроходимости у детей не отходят стул и газы, а при тонкокишечной возможна дефекация за счет опорожнения отделов ЖКТ, расположенных ниже препятствия. Если патология вызвана инвагинацией, в кале находят примеси крови, что иногда ошибочно воспринимается как дизентерия или колит другой этиологии и затрудняет диагностику.

Рвота является важный критерием: чем раньше от начала заболевания она развивается, тем выше локализация патологического процесса в кишечнике. Сначала симптом связан с перерастяжением кишечника, раздражением его нервных окончаний. Рвотные массы содержат частицы переваренной пищи и желудочный сок. Позже рвота становится неукротимой, ребенок отрыгивает скудное количество слизи и желчи.

При кишечной непроходимости пациент имеет характерный внешний вид. Он лежит, согнувшись и прижав ноги к животу либо стонет и мечется по постели во время приступа боли. Живот сильно вздут, асимметричен, при попытке к нему прикоснуться боли усиливаются. Лицо приобретает страдальческое выражение, кожа сероватого оттенка, губы пересыхают и трескаются.

Осложнения

Распространенное последствие болезни у детей — токсикоз с эксикозом, обусловленным эндогенным отравлением организма, массивными потерями жидкости со рвотой и отсутствием поступления воды в связи с отказом ребенка от питья. Состояние сопровождается расстройствами гемодинамики, гипоксическим повреждением головного мозга. Если больному вовремя не оказана медицинская помощь, кишечная непроходимость переходит в стадию полиорганных нарушений и перитонита.

Диагностика

Детский хирург получает ценную информацию при сборе анамнеза и физикальном исследовании. При перкуссии живота определяют тимпанит с металлическим оттенком, аускультативно вначале болезни выслушивают усиленную перистальтику и шум плеска. Обязательно выполняется ректальное пальцевое исследование. В диагностическом поиске информативны инструментальные методы исследования:

Лечение

Консервативная терапия

Ребенка с кишечной непроходимостью экстренно госпитализируют в хирургический стационар. Лечение начинают с декомпрессии желудка путем постановки тонкого зонда, что уменьшает степень интоксикации. Для стимуляции работы кишечника вводятся препараты из группы ингибиторов холинэстеразы, а через 30-40 минут ставится сифонная клизма. При схваткообразных болях показаны спазмолитики. Консервативные мероприятия эффективны в 50% случаев.

Хирургическое лечение

При безуспешности медикаментозных методов ребенку назначается ургентная операция. В ходе вмешательства производится ревизия брюшной полости, выявляется и резецируется пораженный участок кишки, разделяются спайки и раскручиваются завороты кишечника. Операция завершается наложением анастомоза для восстановления целостности ЖКТ. В послеоперационном периоде детям проводят дезинтоксикационную, инфузионную и антибактериальную терапию.

Прогноз и профилактика

Кишечная непроходимость относится к опасным состояниям, но при ранней диагностике и комплексной терапии ее удается ликвидировать. Менее благоприятный прогноз при осложнении патологии перитонитом, тяжелой степенью токсикоза и полиорганной недостаточностью. Превентивные меры включают своевременное выявление и лечение предрасполагающих заболеваний у детей, совершенствование техники абдоминальных операций, нормализацию рациона питания ребенка.