что значит обретение мощей сергия радонежского

Память обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Справка

18 (5 по старому стилю) июля православная церковь отмечает память обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

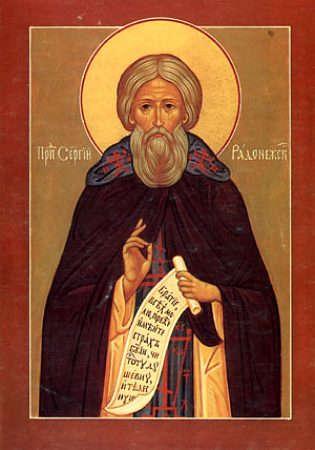

Сергий Радонежский – святой подвижник на Руси, преобразователь монашества в центральной и северной Руси, один из самых почитаемых святых на Руси, жил в XIV в.

Он ушел жить в леса недалеко от Радонежа, где вскоре построил маленькую деревянную церковь в честь Святой Троицы, положившей начало величайшей православной обители на Руси.

Уже в глубокой старости, за полгода до смерти Сергий Радонежский позвал к себе братию и благословил на игуменство своего ученика, преподобного Никона.

25 сентября 1392 г. Сергий Радонежский скончался.

В 1408 г., когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении накануне татарского набега Преподобный Сергий известил своего ученика и преемника о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что искушение будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветет и еще более возрастет.

Спустя 30 лет после смерти Сергия Радонежского, незадолго перед началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы в Троице-Сергиевом монастыре, на месте деревянного, освященного 25 сентября 1412 г., преподобный Сергий явился одному благочестивому мужчине, жившему близ обители, и велел известить игумену Никону и братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?»

И вот при строительстве собора, 18 июля (5 июля по старому стилю) 1422 г., когда рыли рвы для фундамента, были открыты нетленные мощи преподобного, и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя вокруг гроба, действительно, стояла вода. В присутствии богомольцев и духовенства святые мощи достали из земли и временно «поставили» в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа).

При освящении в 1426 г. каменного Троицкого собора мощи Сергия Радонежского были перенесены в него.

В 1452 г. Сергий Радонежский был причислен к лику святых.

После Октябрьской революции по всей стране была предпринята кампания по вскрытию святых мощей. Мощи не только вскрывались и «инвентаризировались», но часто изымались музеями, где хранились в запасниках или выставлялись на обозрение.

Мощи преподобного Сергия, привлекавшие к себе нескончаемый поток паломников, были вскрыты 11 апреля 1919 г. в присутствии специальной комиссии с участием представителей церкви. В 1920-1946 гг. мощи находились в музее, помещавшемся в здании лавры. 20 апреля 1946 г. мощи Сергия были возвращены церкви.

Существует предание о сохранении Честной Главы Преподобного Сергия, по которому святитель Тихон, патриарх Московский, боясь потерять навсегда драгоценную святыню, благословил священника Павла Флоренского и графа Юрия Олсуфьева спрятать честную главу Преподобного. Отец Павел и граф Олсуфьев ночью вошли в Троицкий собор и, вскрыв раку, изъяли главу Преподобного, а на ее место возложили главу погребенного в подклети Троицкого собора князя Трубецкого. Все происходящее держалось в строжайшей тайне, но по отдельным воспоминаниям можно восстановить, что святая глава хранилась некоторое время в специальном ковчеге в доме Олсуфьевых в Сергиевом посаде, с 1928 г. она была зарыта в саду при его доме.

Вернувшись с фронта, Голубцов передал ковчег Екатерине Васильчиковой (приемной дочери графа Олсуфьева), которая и стала последней хранительницей святыни.

В 1946 г., когда была вновь открыта Троице-Сергиева лавра, а мощи преподобного Сергия были возвращены монастырю, Екатерина Васильчикова тайно возвратила главу Сергия патриарху Алексию I, который благословил возвратить ее на место, в раку.

По семейному преданию Флоренских отец Павел сделал записи на греческом языке о своем участии во всей этой истории. Однако никаких письменных свидетельств в его архивах найдено не было.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Церковь празднует обретение мощей Преподобного Сергия Радонежского

В 1408 г., когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении накануне татарского набега Преподобный Сергий известил своего ученика и преемника о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что искушение будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветет и еще более возрастет.

Пред началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте деревянного, освященного 25 сентября 1412 года, Преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел известить игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?» И вот при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента открыты и изнесены были нетленные мощи Преподобного, и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского, князя Звенигородского Юрия Димитриевича († 1425), святые мощи были изнесены из земли и временно поставлены в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора они были перенесены в него, где и пребывают доныне.

К Преподобному Сергию, как к неиссякаемому источнику молитвенного духа и благодати Господней, во все времена шли на поклонение – для назидания и молитвы, за помощью и исцелением – тысячи народа. С давних времен обитель продолжает быть неоскудевающим светочем духовной жизни и церковного просвещения. Из ее братии избирались на чреду служения многие прославленные иерархи Русской Церкви. В 1744 году обитель за заслуги перед Родиной и верой стала именоваться Лаврой. В 1742 г. в ее ограде учреждена духовная семинария, в 1814 году сюда была переведена Московская духовная академия.

И ныне Дом Живоначальной Троицы служит одним из главных благодатных центров Русской Православной Церкви. Здесь изволением Святого Духа совершаются деяния Поместных Соборов Русской Церкви. В обители имеет местопребывание Святейший Патриарх Московский и всея Руси, который носит на себе особенное благословение Преподобного Сергия, являясь, по установившемуся правилу, «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры священноархимандритом».

18 июля, день обретения мощей святого аввы Сергия, игумена Русской земли – самое многолюдное и торжественное церковное празднество в обители.

Православные празднуют обретение мощей преподобного Сергия Радонежского

Мощи Преподобного Сергия были обретены 5 июля 1422 г. при преподобном игумене Никоне.

В 1408 г., когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия.

Пред началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте деревянного, освященного 25 сентября 1412 года, Преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел известить игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?»

И вот при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента открыты и изнесены были нетленные мощи Преподобного, и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского, князя Звенигородского Юрия Димитриевича, святые мощи были изнесены из земли и временно поставлены в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора они были перенесены в него, где и пребывают доныне.

По материалам Православие.ru

Тюльганское благочиние

церковь-тюльган.рф

Свежие записи

Обретение мощей Сергия Радонежского

18 (5 по старому стилю) июля православная церковь отмечает память —обретение мощей Сергия Радонежского.

Сергий Радонежский – святой подвижник на Руси, преобразователь монашества в центральной и северной Руси. Игумен, один из самых почитаемых святых на Руси, жил в XIV в.

Он ушел жить в леса недалеко от Радонежа. Там он вскоре построил маленькую деревянную церковь в честь Святой Троицы. Но именно она положила начало величайшей православной обители на Руси.

Уже в глубокой старости, за полгода до смерти Сергий Радонежский не только позвал к себе братию, но и благословил на игуменство своего ученика, преподобного Никона.

25 сентября 1392 г. Сергий Радонежский скончался.

Обретение мощей Сергия Радонежского

В 1408 г., когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едигея.

Преподобный Сергий во сне предупредил о грядущих испытаний

Они опустошили и сожгли Троицкую обитель, но иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах. При этом они сохранили иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении накануне татарского набега Преподобный Сергий известил своего ученика и преемника о грядущих испытаниях. Кроме того, он предрек в утешение, что искушение будет непродолжительно. Поскольку святая обитель, восстав из пепла, процветет и еще более возрастет.

Преподобный Сергий просит извлечь свои мощи из земли

Прошло 30 лет после смерти Сергия Радонежского. Началось строительство нового храма во имя Живоначальной Троицы в Троице-Сергиевом монастыре. Его заложили на месте старой деревянной церкви, освященной 25 сентября 1412 г.. Но перед этим преподобный Сергий явился одному благочестивому мужчине, жившему близ обители. Он велел известить игумена Никона и братию:

“Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?”

Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радонежского

И вот при строительстве собора, 18 июля (5 июля по старому стилю) 1422 г., стали копать рвы для фундамента. Тогда и были найдены нетленные мощи преподобного. Прежде всего, все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы. Это всех удивило, так как вокруг гроба, действительно, стояла вода. В присутствии богомольцев и духовенства святые мощи достали из земли. Их временно “поставили” в деревянной Троицкой церкви. Позднее на том месте построили церковь Сошествия Святого Духа).

При освящении в 1426 г. каменного Троицкого собора мощи Сергия Радонежского были перенесены в него.

18 июля, день обретения мощей святого Сергия, игумена Русской земли. Это самое многолюдное и торжественное церковное празднество в обители. Церковь отмечает память Сергия Радонежского также в день его кончины 8 октября (25 сентября по старому стилю).

В 1452 г. Сергий Радонежский был причислен к лику святых.

Отношение к мощам Сергия Радонежского при советской власти

После Октябрьской революции по всей стране была предпринята кампания по вскрытию святых мощей. Мощи не только вскрывались и “инвентаризировались”, но часто изымались музеями, где хранились в запасниках или выставлялись на обозрение.

Мощи преподобного Сергия, привлекавшие к себе нескончаемый поток паломников, были вскрыты 11 апреля 1919 г. Но при этом присутствовала специальная комиссия. В нее пригласили не только безбожников, но и представителей церкви. В 1920-1946 гг. мощи находились в музее, помещавшемся в здании лавры. 20 апреля 1946 г. мощи Сергия были возвращены церкви.

Предание о сохранении Честной главы прп. Сергия

Существует предание о сохранении Честной Главы Преподобного Сергия. Оно гласит. Святитель Тихон, патриарх Московский, боялся потерять навсегда драгоценную святыню. Он благословил священника Павла Флоренского и графа Юрия Олсуфьева спрятать честную главу Преподобного. Отец Павел и граф Олсуфьев ночью вошли в Троицкий собор. Там они, во-первых, вскрыв раку, изъяли главу Преподобного. А во-вторых, на ее место возложили главу погребенного в подклети Троицкого собора князя Трубецкого. Все происходящее держалось в строжайшей тайне. Но по отдельным воспоминаниям можно восстановить дальнейшие события. С одной стороны, святая глава хранилась некоторое время в специальном ковчеге в доме Олсуфьевых в Сергиевом посаде. Но с другой, в 1928 г. её зарыли в саду при его доме.

В 1933 г. после ареста отца Павла Флоренского граф Олсуфьев бежал в Нижний Новгород. Там он поведал эту историю Павлу Голубцову (будущему владыке Сергии — епископу Новгородскому и Старорусскому). Голубцову удалось переместить ковчег с главой преподобного Сергия из сада графа Олсуфьева в окрестности Николо-Угрешского монастыря под Москвой. В том месте ковчег находился до окончания Великой Отечественной войны.

Вернувшись с фронта, Голубцов передал ковчег Екатерине Васильчиковой (приемной дочери графа Олсуфьева). Вот она и стала последней хранительницей святыни.

В 1946 г. вновь открыли Троице-Сергиеву лавру. При этом честные останки преподобного Сергия были возвращены монастырю. Так состоялось второе обретение мощей Сергия Радонежского. Прежде всего, Екатерина Васильчикова тайно возвратила главу Сергия патриарху Алексию I, который благословил возвратить ее на место, в раку.

По семейному преданию Флоренских отец Павел сделал записи на греческом языке о своем участии во всей этой истории. Однако никаких письменных свидетельств в его архивах найдено не было.

Видео: обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского

1 комментарий

Благодарю за статью.

Говорят, – «Москва – еще не вся Россия!», но Россия есть отображения Москвы. Почему? По Москве можно сложить мнение о России как таковой, по ней можно составить портрет русского человека с его непонятной и загадочной душой.

Москва не была бы той Москвой, которая она есть сейчас, если бы наши праотцы не поступали так, как поступали, если бы не управляли цари и власти так, как управляли. Никто да не судит прошлое, ибо то, что имеем не само образовалось, но через деятельность человека. Для того, Господь Бог, власть установил, чтобы через них совершать волю Свою. Но глядя на современную Москву, на современную Россию, невольно спросишь: «А сейчас, горожане, смогут ли поступить перед угрозой так, как праотцы? Смогут ли своей рукой поджечь свое имущество, чтобы захватчику достался лишь пепел?» или у современного человека рука не поднимется и выберет «лучше новый господин, но зато всё моё цело и со мной остается»? Трудно сказать… Настанут времена испытаний для Москвы и всей России, там и узнаем – кто, что по чем. Смотря на величие города, создается чувство, что так может будет и не всегда, но точно долгое время! Всё – так выглядит прочно и надежно. И вспоминаются слова Господа: «видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что камне на камне ничего не останется» (Мк. 13:2). Как все человеческое зыбко. Без Бога ни один человек не устоит, не говоря уже о городе и о целом государстве. Бог – ограда для человека и жилища его, а без Бога: «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии: аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий. Всуе вам есть утреневати: востанете по седении ядущии хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон.» (Если Господь не построит дома, впустую потрудились строители; если Господь не сохранит города, впустую бодрствовал страж. Впустую для вас встречать рассвет, вставать после сидения, вкушающие хлеб печали, когда Он даст возлюбленным Своим сон.) (Пс. 126:1-2). Наши праотцы хорошо знали это и опытно познавали истину этих слов.

Почему Москва стала лицом России, её сердцем? Не потому ли, что большие и великие умы направляли свои стопы именно в этот город? Под крыльями города собиралась и собирается самые одаренные люди: великие князья, царственные особи, государственные деятели, военнокомандующие, ученые, творческие личности…, многие из которых прославлены в лики святых.

Но Москва не была бы Москвой, если бы не Церковь, если бы не было молитвы о ней и вся яже в ней и вся вокруг нее. С чего начинается святая Русь во главе с Москвой – с чернеца, простого монаха – Сергия Радонежского, с его молитвы, с его благословения на борьбу против ига, с его миролюбивых посланий к князьям о дружеском, мирном союзе – который стал впоследствии небесным покровителем, ходатаем и заступником перед лицем Божием – Игуменом всея Руси.

Обретение честных мощей Преподобного Сергия

Пред началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте деревянного, освященного 25 сентября 1412 года, Преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел известить игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?» И вот при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента открыты и изнесены были нетленные мощи Преподобного, и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского, князя Звенигородского Юрия Димитриевича († 1425), святые мощи были изнесены из земли и временно поставлены в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора они были перенесены в него, где и пребывают доныне.

Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к великому Радонежскому угоднику и чудотворцу, по всей православной Руси благодатные животворящие токи распространяются от основанной им Троицкой обители.

Почитание Святой Троицы в русской земле началось со святой равноапостольной Ольги († 969;), воздвигшей первый на Руси Троицкий храм в Пскове. Позже воздвигались такие храмы в Великом Новгороде и других городах.

Радонежский подвижник, его ученики и собеседники, обогатили Русскую и Вселенскую Церковь новым богословским и литургическим ведением и видением Живоначальной Троицы, Начала и Источника жизни, являющей Себя миру и человеку в соборности Церкви, братском единении и жертвенной искупительной любви ее пастырей и чад.

Духовным символом собирания Руси в единстве и любви, исторического подвига народа стал храм Живоначальной Троицы, воздвигнутый Преподобным Сергием, «чтобы постоянным взиранием на Нее побеждался страх ненавистной розни мира сего».

Почитание Святой Троицы в формах, созданных и завещанных святым игуменом Радонежским, стало одной из наиболее глубоких и самобытных черт русской церковности. В Троице Живоначальной Преподобным Сергием было указано не только святое совершенство вечной жизни, но и образец для жизни человеческой, духовный идеал, к которому должно стремиться человечество, потому что в Троице, как Нераздельной, осуждаются усобицы и благословляется соборность, а в Троице, как Неслиянной, осуждается иго и благословляется свобода. В учении Преподобного Сергия о Пресвятой Троице русский народ глубоко чувствовал свое кафолическое, вселенское призвание, и, постигнув всемирное значение праздника, народ украсил его всем многообразием и богатством древнего национального обычая и народной поэзии. Весь духовный опыт и духовное устремление Русской Церкви воплотились в литургическом творчестве праздника Святой Троицы, троицких церковных обрядов, икон Святой Троицы, храмов и обителей Ее имени.

Претворением богословского ведения Преподобного Сергия стала чудотворная икона Живоначальной Троицы преподобного Андрея Радонежского, прозванием Рублева († 1430), инока-иконописца, постриженика Троицкой Сергиевой обители, написанная по благословению преподобного Никона в похвалу святому авве Сергию. (На Стоглавом соборе 1551 года эта икона была утверждена в качестве образца для всей последующей церковной иконографии Пресвятой Троицы.).

«Ненавистная рознь», раздоры и смятения мирской жизни преодолевались иноческим общежитием, насажденным Преподобным Сергием по всей Руси. У людей не было бы разделения, раздоров и войн, если бы человеческая природа, созданная Творцом по образу Божественного Триединства, не была искажена и раздроблена первородным грехом. Преодолевая своим сораспятием Спасителю грех особности и разделения, отвергаясь «своего» и «себя», иноки-общежительники, по учению святого Василия Великого, восстанавливают Первозданное единство и святость человеческой природы. Обитель Преподобного Сергия стала для Русской Церкви образцом такого восстановления и возрождения, в ней воспитались святые иноки, пронесшие затем начертание истинного пути Христова в отдаленные пределы. Во всех своих трудах и деяниях Преподобный Сергий и его ученики воцерковляли жизнь, давая народу живой пример возможности этого. Не отрекаясь от земного, но преображая его, они звали восходить и сами восходили к Небесному.

Но не только духовные дары и благодатные исцеления подаются всем, приходящим с верою к мощам Преподобного, но ему дана также от Бога благодать защищать от врагов Русскую землю. Своими молитвами Преподобный был с воинством Димитрия Донского на Куликовом поле; он благословил на ратный подвиг своих пострижеников-иноков Александра Пересвета и Андрея Ослябя. Он указал Иоанну Грозному место для сооружения крепости Свияжска и помогал в победе над Казанью. Во время польского нашествия Преподобный Сергий явился во сне нижегородскому гражданину Козме Минину, повелевая собирать казну и вооружать войско для освобождения Москвы и Русского государства. И когда в 1612 г. ополчение Минина и Пожарского после молебна у Святой Троицы двинулось к Москве, благодатный ветр развевал православные стяги, «яко от гроба самого Чудотворца Сергия».

Подвиг обители в тяжелое для всего народа Смутное время описан келарем Авраамием (Палицыным) в «Сказании о событиях Смутного времени» и келарем Симоном Азарьиным в двух агиографических сочинениях: «Книге о чудесах Преподобного Сергия» и житии преподобного Дионисия Радонежского». В 1650 г. Симеоном Шаховским был составлен акафист Преподобному Сергию, как «взбранному воеводе» Русской земли, в память об избавлении Троицкой обители от вражеского обстояния. Другой существующий акафист Преподобному был составлен в ХVIII веке, автором его считают митрополита Московского Платона (Левшина; † 1812).

В последующее время обитель продолжала быть неоскудевающим светочем духовной жизни и церковного просвещения. Из ее братии избирались на чреду служения многие прославленные иерархи Русской Церкви. В 1744 году обитель за заслуги перед Родиной и верой стала именоваться Лаврой. В 1742 г. в ее ограде учреждена духовная семинария, в 1814 году сюда была переведена Московская духовная академия.

И ныне Дом Живоначальной Троицы служит одним из главных благодатных центров Русской Православной Церкви. Здесь изволением Святого Духа совершаются деяния Поместных Соборов Русской Церкви. В обители имеет местопребывание Святейший Патриарх Московский и всея Руси, который носит на себе особенное благословение Преподобного Сергия, являясь, по установившемуся правилу, «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры священноархимандритом».