что значит пациент на диализе

Варианты лечения

Узнайте, какая форма лечения привлекает вас, и обсудите варианты с вашим врачом

Если вам необходим диализ, вы можете выбрать свое место лечения. Для многих пациентов лечение может быть интегрировано в повседневную жизнь дома, в то время как другие предпочитают лечиться в клинике диализа.

Типы лечения

При отказе почек существует три основных типа лечения:

Все три типа лечения были успешно внедрены во всем мире.

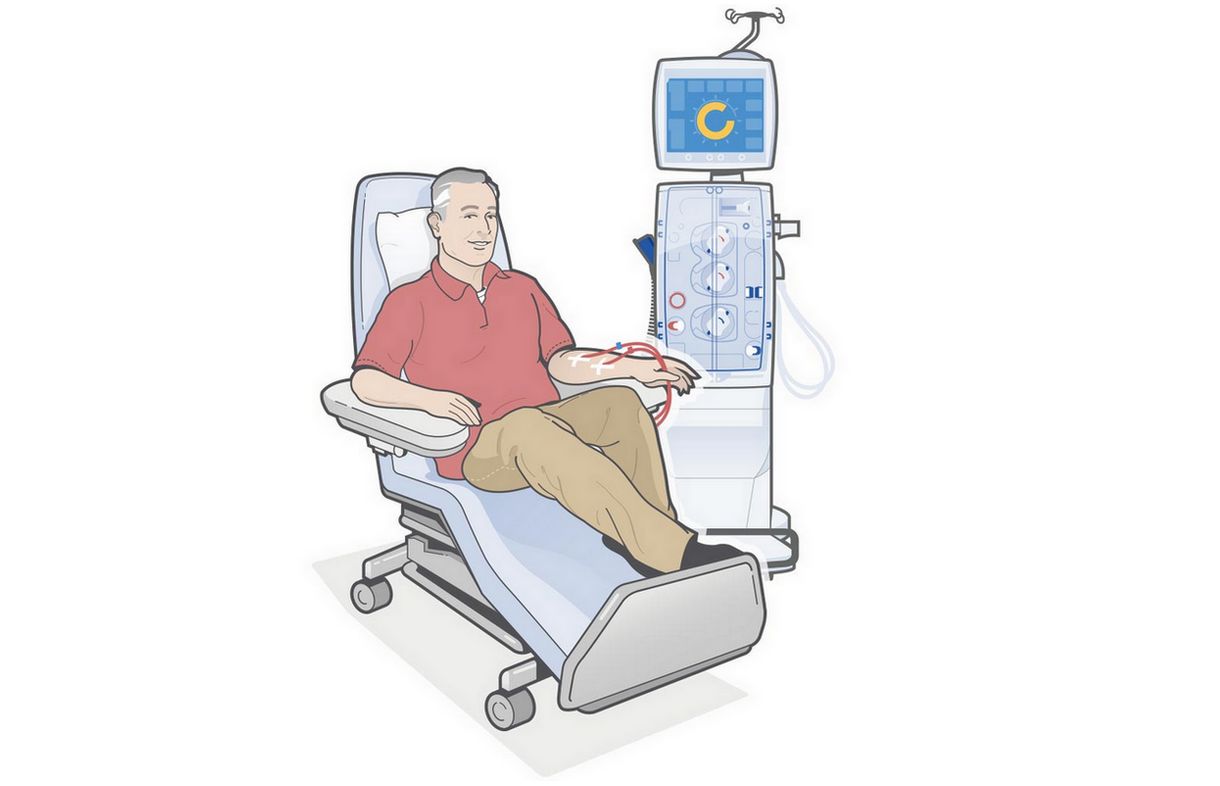

Гемодиализ (ГД)

Лечение гемодиализом

Когда гемодиализ подходит лучше всего

Перитонеальный диализ (ПД)

Терапия перитонеального диализа

Терапию перитонеального диализа называют так, потому что кровь фильтруется в брюшине — мембране, которая выстилает полость. Перитонеальная полость хранит диализную жидкость, и фильтрация проходит через брюшину. Токсины и избыточная жидкость пересекают перитонеальную мембрану в течение заданного времени выдержки.

В брюшную полость перманентно вводится трубка или катетер. Через нее диализную жидкость подают в полость и оставляют для абсорбции загрязняющие кровь вещества. Позже жидкость сливают в мешок и заменяют свежей жидкостью. Этот процесс заполнения и слива может выполняться вручную в течение дня. Или автоматически по ночам при помощи циклера. В любом случае вам нужно будет чувствовать себя уверенным в своих силах и умело справляться с этой процедурой.

Для кого подходит перитонеальный диализ?

Трансплантация

Трансплантация почки

Трансплантация почки предполагает имплантацию здоровой почки от одного донора, живого или умершего, человеку с хроническим заболеванием почек. Получение новой почки — это не лекарство от заболевания почек, а лечение. Многие пациенты с хроническим заболеванием почек являются подходящими кандидатами на трансплантацию. Но не все.

Если вы хотите изучить трансплантацию как вариант лечения, первым шагом будет обсуждение вашей личной ситуации с вашим нефрологом. Нефролог оценивает ваше здоровье и состояние почек, прежде чем давать рекомендации. Если ваш нефролог сделает вывод, что вы — подходящий кандидат на трансплантацию, вам часто нужно будет проходить обследования и сдать анализы. Затем ваш врач может включить вас в национальный список кандидатов на трансплантацию, чтобы получить почку от умершего человека или найти совместимого живого донора.

Правильный выбор

Места терапии

Диализ можно выполнять в больнице, медицинском учреждении или в домашних условиях. Как гемодиализ, так и перитонеальный диализ могут быть выполнены либо в медицинском учреждении, либо в знакомой обстановке вашего дома. Диализ в медицинском центре дает вам уверенность в том, что врачи и сиделки будут контролировать ваши регулярные сеансы диализа, которые обычно проходят 2–3 раза в неделю в клинике. Диализ в домашних условиях дает вам возможность более гибко выполнять терапию диализом в любое удобное для вас время и в удобном для вас месте, оставляя вам больше свободного времени.

Диализ в медицинском центре

Гемодиализ в домашних условиях

После настройки и обучения терапия гемодиализом может проводиться самостоятельно в вашем собственном доме в соответствии с графиком, предписанным вашим врачом.

Перитонеальный диализ (ПД) в домашних условиях

Узнайте больше о различных формах диализа и обсудите с вашим врачом, какой из этих вариантов наиболее подходит для вас.

Ваша жизнь. Ваше лечение. Ваши варианты.

Уход за пациентами на дому

Компания Fresenius Medical Care, мировой лидер в области диализа, предлагает надежные и проверенные продукты диализа по самым высоким стандартам. Мы предлагаем следующие услуги и поддержку для пациентов на курсах домашнего лечения (в зависимости от наличия на местах и законодательства).

Часто задаваемые вопросы о диализе

Будет ли моя почка излечиваться, когда я прохожу процедуру диализа?

Диализ — это процедура, которая может заменить две самые важные функции почек: удаление избыточной воды из организма и удаление продуктов жизнедеятельности, которые накопились в крови.

Диализ — это не лекарство.

Нужно ли мне прекратить работать?

Обычно во время диализа вы можете вернуться на работу или продолжить обучение, в зависимости от вашей индивидуальной медицинской ситуации. Если вы проходите диализ в медицинском центре, вам будет предложен план лечения, который соответствует вашему графику работы или обучения. Другой альтернативой является гемодиализ или перитонеальный диализ в домашних условиях, которые обеспечивают большую гибкость в графиках.

Является ли диализ болезненным?

Во время гемодиализа вы можете почувствовать щипок во время введения каждой из игл. Есть средства для онемения кожи, которые могут помочь. В остальном диализное лечение безболезненно. В противном случае сообщите об этом работнику больницы, чтобы он это исправил.

Что я могу пить и есть, как пациент на диализе?

Вам нужно будет следовать специальной диете. Существуют разные диеты для пациентов на ПД и ГД. Спросите об этом своего нефролога.

Могу ли я заниматься спортом?

Пациенты должны принимать активное участие в спорте и участвовать в играх, так как разумная спортивная нагрузка помогает вам оставаться здоровым и чувствовать себя хорошо. В любом случае перед началом занятий спортом обратитесь за советом к врачу.

Хроническая почечная недостаточность

Хроническая почечная недостаточность – это состояние, при котором выделительная система человека перестаёт выполнять физиологические функции. Из-за гибели нефронов почки утрачивают способность поддерживать гомеостаз – постоянство внутренней среды. При хронической почечной недостаточности у мужчин и у женщин продукты распада нутриентов полностью не выводятся из организма, что влечет за собой тяжелые осложнения. В НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина — филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России применяются все современные методы лечения данного заболевания.

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) является обычно исходом заболеваний, приводящих к прогрессирующей потере нефронов:

Причины ХПН

Дисфункции мочевыделительной системы могут провоцировать другие острые и хронические патологии:

Хроническая почечная недостаточность также развивается по таким причинам:

Стадии хронической почечной недостаточности

В своем развитии почечная недостаточность проходит 4 стадии:

Хроническая почечная недостаточность по разным причинам может развиваться в течение нескольких месяцев и даже лет. Поэтому рекомендуется обращать внимание на первые тревожные «звоночки», чтобы не допустить развитие осложнений.

Симптомы и признаки ХПН

Клинические проявления хронической почечной недостаточности многообразны:

Прогрессирование хронической почечной недостаточности влечет за собой развитие следующих симптомов:

Хроническая почечная недостаточность на последней стадии сопровождается такими симптомами, как одышка, частое сердцебиение, отеки, глубокое шумное дыхание, судороги в конечностях. Ярким признаком прогрессирования заболевания считается уменьшение суточного объема мочи до 200 мл. Стул становится зловонным, изо рта появляется неприятный запах.

Вероятные осложнения при ХПН

При отсутствии своевременной диагностики и грамотной терапии хроническая почечная недостаточность провоцирует полиорганные нарушения со стороны:

Без соответствующего лечения хроническая почечная недостаточность может закончиться летальным исходом из-за уремической комы или сердечно-сосудистых нарушений у женщин и у мужчин.

Диагностика хронической почечной недостаточности

Ключевую роль в диагностике хронической почечной недостаточности играют лабораторные исследования. Уже при первых признаках заболевания могут наблюдаться изменения в составе крови – повышение уровня креатинина, мочевой кислоты и щелочной фосфатазы. При этом снижается уровень гемоглобина, тромбоцитов, альбумина и калия, уменьшаются показатели вязкости крови (гематокрита). Важный симптом хронической почечной недостаточности – существенное снижение плотности мочи, повышение уровня эритроцитов, лейкоцитов, белка и цилиндров.

Комплексная диагностика включает также липидограмму – исследование всего спектра жировых соединений в составе крови. Особое внимание уделяется показателям триглицеридов и холестерола.

Поставить точный диагноз «хроническая почечная недостаточность» помогают такие методы:

Лечение хронической почечной недостаточности

Лечение хронической почечной недостаточности направлено на достижение стойкой ремиссии, поскольку добиться абсолютного выздоровления современная медицина не способна. Но благодаря своевременной терапии удается сгладить симптоматику, отсрочить появление осложнений и существенно улучшить качество жизни пациента.

Лечение хронической почечной недостаточности должно начинаться с устранения основной причины патологии. Усилия врачей направлены на компенсацию признаков сахарного диабета, гломерулонефрита, поликистоза и других аутоиммунных нарушений. В приоритете – комплексный подход к лечению, который включает:

Большая роль отводится симптоматическому лечению, которое позволяет облегчить протекание болезни и улучшить самочувствие пациента. Больным назначают препараты, которые восполняют дефицит витамина D, контролируют артериальное давление, корректируют кислотно-щелочной баланс, борются с олигурией.

В некоторых случаях для лечения хронической почечной недостаточности показаны дробные переливания эритроцитной массы. Методика позволяет повысить уровень гемоглобина в крови, уменьшить проявления анемии, устранить последствия внутренних кровотечений. По достижении ремиссии пациентам с хронической почечной недостаточностью показано санаторно-курортное лечение.

Если консервативные методы терапии не дают ожидаемых результатов, пациенту может быть назначена трансплантация почки. Это физиологический метод заместительного лечения с использованием донорского органа. После пересадки почки проводится комбинированная иммуносупрессивная терапия, препятствующая отторжению донорской почки.

Основными способами лечения ТХПН повсеместно признаны диализ и трансплантация почки.

Наиболее полное замещение почечной функции происходит в результате успешной трансплантации почки, а диализ замещает ее лишь частично.

Гемодиализ (ГД)

— метод внепочечного очищения крови при острой и хронической болезни почек. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, для уменьшения биохимических аномалий, нормализация нарушений водного, электролитного балансов и кислотно-щелочного равновесий. Очищение крови производится путем снижения концентрации в ней вредных веществ. В зависимости от метода гемодиализа, это достигается различными путями. Под гемодиализом понимают процедуру фильтрации плазмы крови с помощью полупроницаемой мембраны, через поры которой проходят молекулы с небольшой молекулярной массой, а крупные молекулы белков остаются в плазме, которая затем возвращается в кровоток пациента.

Назначение:

1.Обеспечение компенсаторной функции почек, фильтрация крови от токсических соединений и конечных продуктов метаболизма. Гемодиализ при хронической недостаточности проводят трижды за неделю, но нарастание интоксикации – основание для более частого проведения процедуры. При крайне тяжести, диализ выполняют до конца жизни, или пока не трансплантируют здоровую почку. 2. Почечная недостаточность, как осложнение острого гломерулонефрита, пиелонефрита. Цель назначения процедуры – вывести излишек жидкости из организма, устранить отеки, эвакуировать продукты токсического свойства. 3. Дисбаланс электролитов в крови. Указанное состояние происходит вследствие массивных ожогов, перитонита, обезвоживания, лихорадочных явлений. Гемодиализ позволяет вывести чрезмерную концентрацию ионов одного вида, заместив их другими. Также показанием для рассматриваемой процедуры выступает избыток жидкости в организме, что приводит к отеку оболочек головного мозга, сердца, легких. Диализ помогает сократить отечность и снизить уровень артериального давления. Процедура гемодиализа проводится на АИП с помощью одноразовых расходных материалов, к которым относятся диализаторы, кровопроводящие магистрали, фистульные иглы, катетеры, диализные концентраты.

Аппарат для гемодиализа представляет автоматизированное высокопоточное устройство, с помощью которого достигается максимально качественная очистка жидкостей. Многочисленные датчики следят за процессом и контролируют все его показатели. Организм, подключенный к диализатору, получает необходимую качественную очищенную кровь. Диализ позволяет лишь частично заменить работу почек, так как не способен обеспечить ее эндокринные функции. Но и этого бывает достаточно, чтобы улучшить состояние больного.

Показания к началу Заместительной почечной терапии – гемодиализу:

В дневном стационаре – отделении гемодиализа вам помогут:

Процедура проводится 3 раза в неделю. Длительность ее составляет от 240 мин до 270 мин.

В дневном стационаре проводятся:

Отделение развернуто на 15 диализных мест. Парк аппаратов «Искусственная почка» насчитывает 15 диализных мест, работающих в 4 смены круглосуточно. Для диализа используются диализаторы с мембраной нового поколения (из полисульфона, благодаря высокой проницаемости такой мембраны кровь проходит глубокую очистку, и выводится больший объем токсинов, чем с обычной мембраной из целлюлозы), глюкозосодержащие концентраты диализирующей жидкости, установлена высокопроизводительная система водоочистки, качество воды которой полностью соответствует мировым стандартам. Наше отделение оборудовано пандусами, поручнями, что очень важно для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

В отделении гемодиализа пациенты могут получить консультативную помощь всех специалистов НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина –филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Подключение к аппарату искусственной почки и регулярное прохождение процедуры позволяют продлить жизнь от 15 до 25 лет. Пациенты, отказавшиеся от данной процедуры, имеют риск летального исхода намного раньше – за считанные месяцы.

Все услуги и медицинская помощь оказывается пациентам абсолютно бесплатно в рамках ОМС.

Отделение, в котором лечат почечную недостаточность

Жители города Москвы для получения направления и прикрепления к гемодиализному центру должны пройти консультацию у главного внештатного специалиста – нефролога Департамента здравоохранения г. Москвы в консультативно-диагностическом отделении Городской клинической больницы №52.

Жители субъектов РФ могут поступить на лечение в Дневной стационар НИИ урологии и интервенционной радиологии имения Н.А. Лопаткина по направлению формы 057/у.

Платные медицинские услуги предоставляются в виде комплексной программы медицинской помощи, по желанию пациента, или гражданам, обеспечение которых бесплатными медицинскими услугами не предусмотрено законодательством Российской Федерации (гражданам иностранных государств, лицам без гражданства).

Позвоните нам сегодня, чтобы мы смогли Вам помочь!

Москва, 8 (499) 110 — 40 — 67

Болевые синдромы у пациентов на хроническом программном гемодиализе

А.П. Спасова, О.Ю. Барышева, В.В. Мальцев

Для корреспонденции: Спасова Арина Павловна, канд. мед. наук, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом критической и респираторной медицины ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» Министерства образования и науки РФ, Петрозаводск; e-mail: arina22@mail.ru

Для цитирования: Спасова А.П., Барышева О.Ю., Мальцев В.В. Болевые синдромы у пациентов на хроническом программном гемодиализе. Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. 2019;1:52–64. DOI: 10.21320/1818-474X-2019-1-52-64

Реферат

В обзоре анализируется распространенность хронических болевых синдромов у пациентов, находящихся на хроническом программном гемодиализе (ПГД). Обсуждаются особенности формирования боли, как во время процедуры гемодиализа, так и в междиализный период. Рассматриваются методы оценки хронического болевого синдрома с учетом его специфики, а также основные принципы терапии.

Ключевые слова: программный гемодиализ хроническая боль, острая боль

Поступила: 31.01.2019

Принята к печати: 01.03.2019

Актуальность проблемы

Хроническая болезнь почек (ХБП) является глобальной проблемой, имеющей не только медицинское, но и большое социально-экономическое значение вследствие значительной распространенности в популяции (10–15 %), необходимости высокозатратных методов лечения терминальной стадии (диализ, трансплантация). Нерешенной проблемой, стоящей на пути улучшения качества жизни больных с терминальной стадией ХБП, являются болевые синдромы, развивающиеся в период лечения методом хронического гемодиализа. Распространенность и интенсивность боли у пациентов с прогрессирующей ХБП выше, чем у населения в целом и сопоставимо с другими хроническими тяжелыми заболеваниями, такими как рак, диабет и развернутая стадия СПИД [1–3]. В двух систематических обзорах, выполненных с 5-летним интервалом, приводятся схожие данные по наличию болевых синдромов у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности. Brkovic T. [4] в своем систематическом обзоре обнаружил, что распространенность острой и хронической боли у данной группы пациентов может составлять до 82 и 92 % соответственно, что согласуется с предыдущими исследованиями [5]. Распространенность и интенсивность боли могут быть выше в популяции пациентов на хроническом программном гемодиализе (ПГД). Это связано с тем, что общепринятые инструменты оценки болевого синдрома, такие как краткий опросник боли, опросник боли McGill, модифицированная система оценки симптомов Эдмонтона, не являются специфичными для пациентов, получающих длительную заместительную почечную терапию, у которых могут возникать дополнительные синдромы, сопровождающиеся болевыми ощущениями (синдром беспокойных ног и крампи) [6, 7].

По данным Davison S., 35 % пациентов на гемодиализе, страдающим от хронической боли, анальгетики не были назначены вообще, а сильные опиоиды использовались для купирования боли менее чем у 10 % больных [7]. В работах Bailie и Wu было отмечено, что 74 % пациентов с умеренной и сильной болью или болью, которая мешала работе, не получали эффективной анальгезии [12, 13].

* Pain Management Index (PMI) — индекс управления болью, часто используется для измерения адекватности использования анальгетиков у людей с раковой болью. Основываясь на анальгетической лестнице ВОЗ, PMI представляет собой сравнение наиболее сильного анальгетика, используемого пациентом, с уровнем боли этого пациента.

Препятствия эффективному облегчению боли

Барьеры для адекватной диагностики и лечения боли многочисленны. Самыми значимыми барьерами считаются отсутствие стандартизации средств оценки боли и схем лечения, заблуждения в том, что хроническая боль более сложна для оценки и лечения и что боль является неизбежным результатом старения и диализа [14, 15].

Образование и опыт медицинских работников очень значимы. Некоторые медицинские работники не берут на себя ответственности за лечение симптомов, которые «не связаны» с диализом, и поэтому неохотно назначают анальгетики [15]. В этих случаях обсуждение проблемы с врачами других специальностей имеет большое значение для определения того, кто будет лечить этот симптом [16]. Врачи первичного звена чаще, чем нефрологи, назначают препараты для лечения большинства симптомов, включая боль [8]. Значимыми препятствиями к адекватному облегчению боли являются риски лекарственной токсичности, усугубляющиеся снижением клиренса препаратов и их метаболитов, вымыванием препарата на диализе и сложной фармакокинетикой на фоне уремии [17, 18].

Важной составляющей неадекватного лечения боли со стороны пациента являются культурные и этнические предубеждения, связанные с болью, стоицизм, боязнь опиоидов, боязнь наркомании или ярлыка «наркоман», боязнь возможных побочных эффектов и нежелание увеличивать количество принимаемых лекарств.

Этиология боли

Боль у пациентов с прогрессирующей ХБП является многофакторной и включает ноцицептивные, соматические, висцеральные, невропатические синдромы [7]. Причиной боли могут быть сопутствующие заболевания, такие как диабет, сосудистые заболевания, артрит. Причиной болевого синдрома может стать само первичное заболевание почек, например поликистоз или нефролитиаз [19]. Боль может быть вызвана состояниями, связанными с минерально-костными нарушениями, сопутствующими ХБП, что проявляется в аномальном минеральном обмене, изменениях структуры и состава кости, внескелетной кальцификации. Например, остеомаляция, вызванная дефицитом витамина D, а также адинамическая болезнь кости часто связаны с болью и переломами [1]. Расстройства минерально-костного обмена могут приводить к периферической невропатии, кальцифицирующей уремической артериолопатии (кальцифилаксии), проксимальной миопатии, синдрому запястного канала.

В одном исследовании было показано, что паратгормон (ПТГ) может обладать нейротоксическим действием. Возможно, существует связь между ПТГ и неврологическими осложнениями терминальной почечной недостаточности, т. к. ПТГ изменял скорость проводимости по двигательным нервам в исследованиях на животных [20], хотя результаты исследования влияния ПТГ на периферические нервы у человека оказались противоречивы. В работе Noordzij концентрация ПТГ ниже рекомендованной KDOQI была связана с более низким риском мышечно-скелетной боли (ОШ 0,8; 95%ДИ 0,6– 0,9) [21]. Проявление остеоартрита может быть вызвано отложением дегидрата пирофосфата кальция, а также отложением амилоидоподобного белка β2-микроглобулина. Наконец, диализная терапия может привести к синдрому обкрадывания конечности вследствие работы артериовенозной фистулы (АВФ), мышечным спазмам, головной боли и хроническим инфекциям.

Особенности оценки болевого синдрома

Оценка боли включает в себя тщательный сбор анамнеза для выяснения возможной причины боли, ее локализации, качественные характеристики, интенсивность и, наконец, влияние на качество жизни. Важно вместе с пациентом сформировать реалистичные цели управления болью, т. к. не всегда удается полностью облегчить боль. Ноцицептивные и невропатические болевые синдромы имеют разные механизмы формирования, разные клинические характеристики и различные методы немедикаментозного и медикаментозного облегчения боли. Чаще всего у пациентов с терминальной стадией ХБП имеется сочетание ноцицептивного, нейропатического и дисфункционального компонентов боли. Ноцицептивная боль возникает из-за повреждения тканей и вторичной стимуляции ноцицепторов. Боль локализуется в месте повреждения и, как правило, характеризуется как острая или ножеподобная. Висцеральная ноцицептивная боль (например, при поликистозе) связана с растяжением или воспалением кист и описывается как тупая, тянущая, плохо локализуемая. Напротив, невропатическая боль имеет необычные сенсорные характеристики, такие как жжение, по типу удара электрическим током, покалывания «как иголкой», ощущение ползания мурашек или онемения. Этот тип боли обусловлен нарушением генерации и проведения импульсов вследствие повреждения нервов, которое усиливается нарушением контроля возбудимости нейронов. Выяснение преобладающего механизма помогает определить подходящую стратегию лечения. Например, ноцицептивная боль хорошо поддается контролю с помощью опиоидов, тогда как для облегчения нейропатической боли этой же группой препаратов требуются дозы, приводящие к неприемлемым токсическим побочным реакциям.

Для оценки интенсивности боли используют визуально-аналоговую, числовую рейтинговую и вербально-рейтинговую шкалы. Все эти три шкалы предназначены для определения субъективного ощущения пациентом боли в момент исследования. Опросник DN4 был создан как инструмент для диагностики и дифференциальной диагностики нейропатической боли. Он состоит из двух блоков: первый блок (7 вопросов) заполняется на основании опроса пациента, второй блок (3 вопроса) — на основании клинического осмотра. Опросник Pain DETECT предназначен для заполнения врачом и объединяет в себе схему локализации болевых расстройств в виде картинки с числовой рейтинговой шкалой и опросником, направленным на выявление спонтанных и вызванных симптомов нейропатической боли. Опросник боли Макгилла (MPQ) благодаря преимущественному использованию сенсорных дескрипторов тоже позволяет дифференцировать природу боли (нейропатическая, ноцицептивная), а дескрипторы аффективных характеристик иллюстрируют психологическое состояние пациентов [22].

Присоединение аффективных расстройств (беспокойство, депрессия) нередко способствует усугублению течения хронической боли [23]. Для оценки тревоги могут быть использованы госпитальная шкала тревоги и депрессии (Zigmond a. Snaith, 1983), шкала тревоги (Spielberger, 1975) и шкала симптомов боли и тревоги (McCracken, 1992). Все они переведены на русский язык и прошли лингвистическую валидацию.

В международной практике существует восемь утвержденных инструментов оценки симптомов для пациентов с терминальной стадией ХБП различного объема и «полезности» [24]. Такие инструменты, как модифицированная система оценки симптомов Эдмонтона (m-ESAS v. 2) и шкала исходов паллиативной помощи при почечной патологии (Palliative Care Outcome Scale- Renal), рекомендованы для рутинного клинического скрининга боли у пациентов с ХБП и помогают сформировать схему пациент-ориентированной терапии [25, 26]. К сожалению, в России эти вопросники не валидизированы.

Большое значение в оценке боли играют когнитивные расстройства. Когнитивный дефицит может про- являться задолго до перехода заболевания почек в терминальную стадию [27]. Примерно у 73 % пациентов при тестировании когнитивной функции выявляются умеренные нарушения [28]. Даже среди молодых пациентов, находящихся на диализе, более чем у 67 % регистрируются когнитивные нарушения легкой или средней степени тяжести [28].

Боль во время гемодиализа

Это особая группа болевых синдромов, которая включает в себя боль, связанную с доступом к АВФ, диализную головную боль (ДГБ) и мышечные судороги — крампи.

Боль во время канюляции и работы артериовенозной фистулы

Боль, связанная с доступом к АВФ, является особым типом боли, которую можно ожидать у всех пациентов на ПГД. Для проведения ПГД требуется сосудистый доступ, и АВФ является наиболее надежным и эффективным способом его достижения [16]. Если ПГД выполняется три раза в неделю через АВФ, то пациента ожидает болезненная процедура канюляции АВФ примерно 320 раз в год. Нередко выполняется несколько попыток пункции для поддержания адекватного кровотока [29]. Для достижения требуемой скорости во время гемодиализа необходимо использовать иглы большого диаметра, что сопровождается болью и образованием гематом, особенно у больных с недавно сформированной АВФ [16]. Предположение о том, что канюляция АВФ является легкой и безболезненной процедурой, не имеет под собой оснований [30]. Было показано, что повторная постоянная канюляция АВФ на диализе приводит к развитию боли как во время процедуры, так и в междиализный период [31]. Пациенты считают боль во время введения иглы наиболее распространенной проблемой, связанной с сосудистым доступом [32], что может отрицательно влиять на качество жизни и являться причиной того, что пациенты не переносят диализ через АВФ [33]. Было опубликовано несколько систематических обзоров о влиянии различной техники пункции АВФ на частоту возникновения боли [34–36]. Однако корректно интерпретировать полученные данные затруднительно из-за общего низкого качества и существенной разнородности исследуемых групп пациентов [37].

Боль при канюляции АВФ многофакторна по своей природе. Она нередко является признаком анатомических проблем с АВФ, которые должны быть исключены в первую очередь [16]. Синдром обкрадывания развивается при декомпенсации кровообращения на фоне шунтирования крови через АВФ мимо периферического микроциркуляторного русла. Компенсаторные возможности кровообращения конечности очень высоки, но объем шунтируемой крови может в несколько раз превышать объем крови, доходящей до капилляров. В зависимости от степени обкрадывания и возможностей коллатерального кровообращения формируется клиническая картина, начиная от бледности и зябкости кистей рук, онемения пальцев, интенсивного болевого синдрома, вплоть до сухой гангрены концевых фаланг с тенденцией к распространению в проксимальном направлении. Ишемическая нейропатия проявляется болями по ходу одного из нервных стволов руки (чаще срединного нерва), принимающими мучительный характер во время диализа. Это связано, вероятно, с тем, что АВФ расположена вблизи одной из артериальных веток, питающих нерв; происходит обкрадывание питания нерва за счет АВФ; причем во время диализа разрежение, создаваемое заборной диализной иглой, приводит к еще большему ухудшению питания нервной ткани. Тактика купирования боли будет зависеть от причины боли и может включать в себя самые разнообразные методы, начиная от использования местных анестетиков до перевязки АВФ. Несколько небольших исследований показали эффективность местных анестетиков, таких как эвтектическая смесь лидокаина и прилокаина в виде крема и спрея с этилхлоридом [38, 39].

Головные боли на гемодиализе

Bana et al. впервые описали головную боль во время гемодиализа (ДГБ) в 1972 г. и установили, что от нее страдают две трети пациентов [40]. В 1988 г. Международное общество головной боли (IHS) учредило систему классификации, которая стала стандартом диагностики головных болей в клинических исследованиях. В том же году были определены критерии головной боли на гемодиализе, а в 2004 г. они были вновь пересмотрены. Согласно последнему пересмотру критерием ДГБ считается наличие трех атак острых головных болей, отвечающих двум критериям из следующего списка: 1) пациент находится на ПГД; 2) головные боли развиваются в течение как минимум половины сеансов ПГД; 3) головные боли разрешаются в течение 72 ч после сеанса ПГД и/или 4) полностью прекращаются после успешной трансплантации [41]. По оценкам экспертов, в соответствии с критериями Между- народного общества головной боли 1988 или 2004 г., частота ДГБ варьирует от 6,6 до 68 % [39], в среднем до 48 % пациентов испытывают этот болевой синдром [42, 43]. Интенсивность головной боли на диализе, оцененная с помощью различных шкал, указывает на то, что головная боль может быть очень изнурительной. Анализ этого типа головной боли показал, что средняя интенсивность боли по цифровой рейтинговой шкале составляет 6,06 ± 2,4 [42]. Этиология ДГБ не ясна, хотя, вероятно, связана с физиологическими изменениями, которые происходят во время диализа. Описаны ассоциации повышенного содержания кальция и фосфора и низкого содержания магния, которые могут вызывать вазоконстрикцию сосудов головного мозга и утрату саморегуляции сосудистого тонуса [44]. Было отмечено, что резкое снижение уровня мочевины приводит к отеку мозга, что было подтверждено в клинических исследованиях с применением нейровизуализационных методов диагностики [45]. Прослеживается связь головной боли с повышенным давлением до процедуры гемодиализа [42]. Из-за сложных причинно-следственных связей и отсутствия исследований с точки зрения научно-доказательной медицины четких рекомендаций по лечению ДГБ нет. Следует избегать таких препаратов, как эрготамин, применяемый для лечения других типов головных болей, из-за риска сосудосуживающего воздействия на АВФ [46]. В небольших исследованиях продемонстрировано положительное влияние проведения процедуры гемодиализа с индивидуальным подбором концентрации натрия в диализном растворе [47]. В тематических отчетах описывается польза от применения мидодрина (гутрона) при гипотензии или ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента при повышении артериального давления [48].

Мышечные спазмы — крампи

Крампи (англ. cramps, charlie horses — судорога, спазм) — общий термин, определяющий синдром внезапных непроизвольных болезненных сокращений отдельных мышц или мышечных групп продолжительностью от нескольких секунд до нескольких минут. Чаще всего вовлекается мускулатура нижних конечностей, хотя мышцы рук и брюшного пресса также могут вовлекаться в болезненный спазм. Жалобы на мышечные спазмы во время диализа предъявляют 33–86 % пациентов [49]. Точная этиология развития крампи во время диализа не известна. Обсуждается роль изменения осмолярности плазмы, уровня электролитов, приема бета-блокаторов и ингибиторов протонной помпы, ацидоза, тканевой гипоксии, гипотензии [50]. Предложенные методы облегчения крампи, такие как использование хинина, витаминов С и Е [51], L-карнитина [52], магния [53], использование аппаратов для компрессии нижних конечностей [54], не показали значительного эффекта. Поэтому особая роль отводится коррекции потенциально модифицируемых факторов риска развития крампи, таких как нарушение баланса электролитов, выраженность междиализной прибавки массы тела, гипотензии.

Основные принципы фармакотерапии боли у пациентов на гемодиализе

Как и во многих случаях хронической боли, в том числе и при терминальной ХБП, причины ее развития часто многофакторны и необратимы. Для подбора терапии необходимы тщательное изучение болевого анамнеза и определение основных патофизиологических механизмов формирования болевого синдрома. Наличие ХБП, с диализом или без него, значительно изменяет фармакокинетику и фармакодинамику многих ненаркотических анальгетиков и большинства опиоидов. К сожалению, фармакокинетические и фармакодинамические данные об анальгетиках при ХБП остаются ограниченными, а уровень доказательств эффективности использования отдельных препаратов значительно варьирует. Большинство фармакокинетических исследований являются небольшими по выборке и представляют собой исследования «случай–контроль» у пациентов с различной степенью нарушения почечной функции. Обычно это исследования в течение очень короткого периода времени, которые не позволяют полноценно оценить эффективность и безопасность препаратов.

Трехступенчатая схема ВОЗ

В настоящее время большинство руководств по лечению боли у пациентов на гемодиализе рекомендуют использовать трехступенчатую схему облегчения боли ВОЗ, созданную для лечения хронической неонкологической боли ноцицептивного и нейропатического типа в общей популяции [55, 56]. Эти рекомендации были дополнены комментариями экспертов, в которых особое внимание акцентировано на выборе анальгетика, с учетом степени дисфункции почек, сопутствующей патологии и взаимодействия с совместно назначаемыми препаратами. Согласно работе Barakzoy A.S. такой подход позволил достичь контроля боли в течение 4 недель у 96 % пациентов [57].

Ступень 1 лестницы предназначена для лечения слабой боли с оценкой 1–3 по 10-балльной шкале и включает использование ацетаминофена и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Ступень 2 является следующим шагом в лечении умеренной боли от 4 до 6 баллов и включает слабые опиоиды. Сильная боль, оцениваемая в 7–10 баллов, лечится с помощью препаратов 3-й ступени [58]; 4-й этап рекомендован для облегчения болевых кризов и включает интервенционные инвазивные методы или анальгезию, контролируемую пациентом [59]. Использование адъювантной терапии, такой как стероиды, анксиолитики, противосудорожные препараты, мембраностабилизаторы, антагонисты NMDA-рецепторов, антидепрессанты и каннабиноиды, рекомендуется для контроля побочных эффектов опиоидов, при неконтролируемой боли или в качестве опиоидсберегающих средств. Они особенно полезны в лечении невропатической боли [59].

Использование ацетаминофена, несмотря на его безопасность при ХБП, остается крайне низким, а применение НПВП — избыточным [60]. НПВП не должны использоваться у пациентов на ПГД из-за риска развития неконтролируемой гиперкалиемии, артериальной гипертензии и задержки воды в тканях. Хроническая почечная недостаточность влияет на всасывание, распределение, метаболизм и выведение этой группы препаратов. Элиминация еще более усложняется самой процедурой гемодиализа, поскольку некоторые лекарства легче выводятся с помощью этого метода, чем другие. Назначение НПВП у пациентов на гемодиализе может приводить к непредсказуемой кумуляции препарата. Так, кетопрофен в дозе 50 мг 3 раза в день в течение 7 дней, который в основном имеет внепочечный метаболизм у людей с сохранной функцией почек, показал накопление активных метаболитов S-энантиомера, что привело к неблагоприятным токсическим эффектам [61].

Трамадол в основном метаболизируется в печени в активные метаболиты, которые, в свою очередь, преимущественно выводятся почками (95 %). При почечной недостаточности препарат удваивает период своего полувыведения, а с помощью диализа выводится всего лишь 7 % лекарственного средства [62]. Как было показано в работе Kurella M., трамадол может оказаться эпилептогенным у пациентов с уремией, относящейся к состояниям с повышенной судорожной готовностью [63]. У пациентов с терминальной стадией ХБП трамадол может стать причиной остановки дыхания. Использование этого препарата в данной группе больных должно включать в себя сокращение дозы и увеличение интервала между ее введением, например, по 50 мг каждые 12 ч до максимальной суточной дозы 200 мг [64].

Наркотические анальгетики

Как правило, эта группа препаратов очень неохотно назначается пациентам на хроническом ПГД, даже при наличии показаний. Большинство назначаемых опиоидов относятся к слабым опиоидам (например, кодеин). К сожалению, исследований, на основании которых можно сформулировать четкие рекомендации по долговременному применению наркотических анальгетиков у пациентов на ПГД, крайне мало. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание вопросам эффективности и безопасности. Прежде всего, не назначать препараты, использование которых не рекомендовано у пациентов с терминальной ХБП (табл. 1).