что значит повышен мр сигнал

Что значит повышен мр сигнал

а) КТ и МРТ признаки дегенеративных заболеваний позвоночника. Боль, испытываемая при дегенеративном заболевании позвоночника, является одной из основных причин инвалидности у взрослых пациентов. Дегенеративные изменения возникают в костях, связках и в мягких тканях позвоночника.

МРТ хорошо оценивает дегенеративные изменения костного мозга, конечных пластинок и дисков.

Три основные формы изменений:

1. Изменения первого типа дают снижение сигнала на Т1-ВИ и увеличение сигнала на Т2-ВИ. Они представляют собой отек костного мозга и связаны с острым процессом.

2. Тип II наиболее распространен и проявляется гиперинтенсивным сигналом на Т1-ВИ и изоинтенсивным/слегка гиперинтенсивным сигналом на Т2-ВИ. Он отражает жировое перерождение субхондрального костного мозга и связан с хроническим процессом.

3. Тип III состоит из гипоинтенсивного сигнала при Т1- и Т2-режимах. Он представляет собой обширный костный склероз.

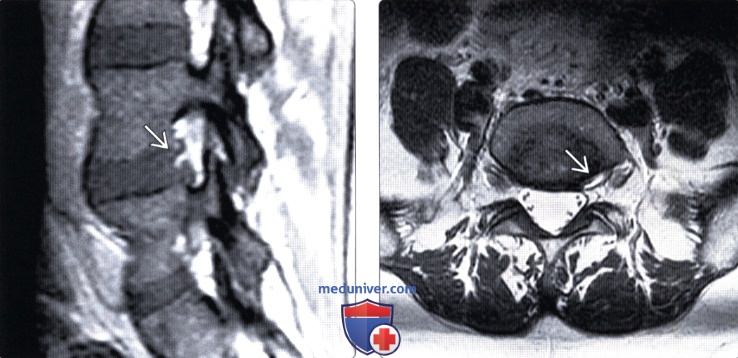

Дегенерация межпозвонкового диска начинается в конце подросткового возраста с дегидратации, утраты высоты и прогрессирующей протрузии. Дегенеративный диск на МРТ выглядит гипоинтенсивным в режиме Т 2, в то время как на КТ видно только уменьшение его высоты. Разрыв фиброзного кольца приводит к пролапсу пульпозного ядра в направлении позвоночного канала.

Диффузное заднее выпячивание диска определяется как широкое и симметричное расширение диска в позвоночный канал. Грыжа представляет собой локальное или асимметричное выпячивание диска в позвоночный канал и/или в межпозвонковое отверстие (постцентральная, задняя или боковая грыжа). Протрузия и экструзии являются этапами грыжообразования (при протрузии имеется более широкое основание по отношению к выступающему фрагменту диска, а при экструзии основание часто уже, чем экструдированный фрагмент диска).

Миело-КТ может показывать компрессию дурального мешка при дегенеративном заболевании, но методом выбора для диагностики грыжи диска является МРТ с высокой чувствительностью оценки компрессии корешков нервов.

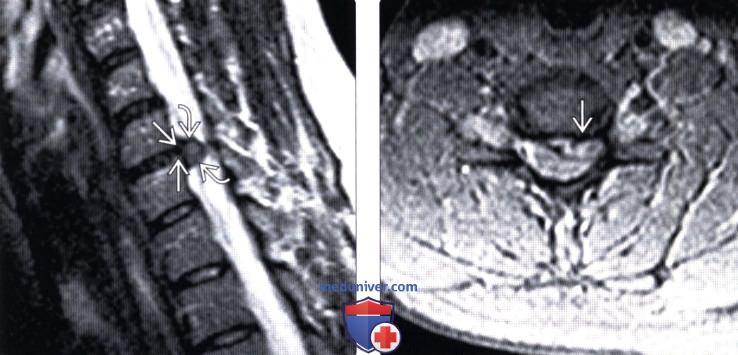

б) КТ и МРТ признаки спинальных инфекций. Гнойный остеомиелит является бактериальной инфекцией тел позвонков и межпозвонковых дисков. Золотистый стафилококк является наиболее распространенным возбудителем, поражающим сначала межпозвонковый диск, в отличие от туберкулеза, который обычно начинается в теле позвонка.

При нейровизуализации можно оценить снижение высоты диска, исчезновение кортикальной пластинки, изменение структуры костного мозга и уменьшение тела позвонка.

Результаты рентгенографии часто отрицательны до 2-8 недели после появления первых симптомов. КТ может показать изменения в кортикальной кости позвонка или поражение пара-спинальных мягких тканей.

МРТ лучше, чем КТ для разграничения степени и стадии инфекционного процесса в позвоночнике, давая помимо этого точную информацию о показаниях к оперативному лечению. МРТ прекрасно показывает уменьшение межпозвонковых дисков (гипоинтенсивные на Т1-ВИ и гиперинтенсивные на Т2-ВИ), изменение костного мозга позвонков (гипоинтенсивные на Т1-ВИ и гиперинтенсивные на Т2-ВИ) и формирование параспинальных или эпидуральных абсцессов (с повышением контрастирования по краю).

в) КТ и МРТ признаки опухоли спинного мозга. Наиболее важной информацией, необходимой для правильной дифференциальной диагностики спинального образования, является его точное анатомическое местонахождение (интрамедуллярно, экстрамедуллярно, интрадурально или экстрадурально). Полученная информация является основой при планировании лечения, и для этих целей особенно полезна МРТ (часто с дополнительным внутривенным введением гадолиния).

Некоторые экстрадуральные новообразования представлены костными метастазами, гемангиомой, остеоидной остеомой, остеобластомой, хордомой, плазмоцитомой, множественной миеломой и др.

Спинальные метастазы являются наиболее распространенными экстрадуральными образованиями и, как правило, проявляются как мультифокальное поражение тела позвонков. МРТ является лучшим методом выявления и исследования метастазов, демонстрируя наличие и степень участия кости с оценкой паравертебрального и эпидурального распространения.

Интрадуральными и экстрамедуллярными опухолями чаще бывают менингиомы, опухоли оболочек нервов (шванномы, нейрофибромы) и метастазы, диссеминировавшие по ликвору. Гистологически спинальные менингиомы идентичны внутричерепным, проявляясь снижением плотности в режимах Т1 и Т2. Они становятся гиперденсными после внутривенного введения гадолиния, и может быть видно дуральное прикрепление. Шванномы и нейрофибромы происходят из клеток шванновской оболочки, но имеют разное гистологическое строение.

Шванномы обычно отличаются круглой или гантелеобразной формой с нормальным размером в несколько миллиметров, демонстрируя интенсивное повышение сигнала после введения гадолиния. Нейрофибромы зачастую представляют большие многоуровневые образования, плохо выделяющиеся и с варьирующими сигналами.

Основные интрамедуллярные новообразования — это глиомы, или эпендимомы или астоцитомы. Эпендимомы возникают из эпендимальных клеток центрального канала спинного мозга. Они изоинтенсивны на Т1-ВИ, гиперинтенсивны на Т2-ВИ и равномерно окрашиваются. Подтипом, часто встречающемся в мозговом конусе, является миксопапиллярная эпендимома, с доброкачественной гистологией и хорошим прогнозом. Астроцитома — инфильтративная опухоль, которая обычно поражает несколько сегментов. Она изоинтенсивная на Т1-ВИ, гиперинтенсивная на Т2-ВИ и сильно увеличивает интенсивность после контрастирования.

г) КТ и МРТ признаки спинальной травмы. Обычная рентгенография, КТ и МРТ могут использоваться в диагностике острой спинномозговой травмы. Первым методом должна быть обычная рентгеногрфия, и при патологических изменениях или сомнениях, необходимо выполнение КТ или МРТ.

Поражения костей лучше диагностировать с помощью КТ, потому что при этом хорошо визуализируются изменения в костной ткани, а так же можно получить дополнительную информацию с помощью трехмерной реконструкции. МРТ является лучшим инструментом для оценки целостности связок, спинного мозга и мягких тканей после травмы. МРТ поможет определить стабильность позвоночника и решить вопрос о необходимости операции. Особенно хорошо выявляются при МРТ эпидуральные гематомы и внутренние повреждения спинного мозга.

После спинальной травмы первостепенной задачей является оценка деформации тел позвонков. Изучаются четыре вертикальные линии позвоночника (передний край тела позвонка, задняя граница тела, задняя линия канала и линия проведенная через верхушку остистого отростка). Любое изменение в одном из них указывает на наличие повреждений в костях, дисках или связках. Рентгенография позвоночника в боковой проекции и КТ являются хорошими инструментами для этой первоначальной оценки.

Поражения межпозвоночных дисков обычно проявляются как сужение дискового пространства, а МРТ может показать также изменение интенсивности сигнала в Т1- и Т2-режиме.

Как уже указывалось, МРТ — лучший метод для диагностики патологии спинного мозга после травмы. Можно увидеть такие повреждения спинного мозга как ушиб (с отеком и/или кровотечением), посттравматическая сирингомиелия или спинномозговая грыжа. Ушибы обычно гипоинтенсивные на Т1-ВИ и гиперинтенсивные на Т2-ВИ, как правило, с расширением спинного мозга.

Посттравматическая компрессия спинного мозга (костным фрагментом, грыжей диска или эпидуральной гематомой) также хорошо выявляется на МРТ. Но в случае перелома позвоночника настоятельно рекомендуется провести КТ для локализации костных фрагментов в канале, что может иметь решающее значение для решения вопроса об оперативном лечении.

Следует помнить, что спинальная травма с изолированным повреждением связок может быть очень опасна, так как может нарушить стабильность позвоночника в целом. МРТ является лучшим методом для визуализации этих структур, которые на Т1-и Т2-ВИ в нормальных условиях являются гипоинтенсивными.

д) МРТ и КТ признаки сосудистых спинальных поражений. Сосудистые мальформации спинного мозга—широкая группа сосудистых заболеваний, поражающих спинной мозг напрямую или косвенно. Среди них артериовенозные мальформации (АВМ), артериовенозные фистулы твердой мозговой оболочки, спинальные гемангиомы, кавернозные ангиомы и аневризмы. МРТ и ангиография обеспечили дальнейшее понимание анатомии и патофизиологии этих поражений.

В 1992 г. Anson и Spetzler классифицировали сосудистые мальформации спинного мозга на четыре следующие категории:

1. Тип 1: артериовенозные фистулы твердой мозговой оболочки. Это наиболее распространенный тип (80%). Фистула располагается в твердой мозговой оболочке и имеет интрадуральные растянутые дренирующие вены. Симптомы появляются с развитием венозного застоя и артериальной гипертензии, в результате приводящих к гипоперфузии спинного мозга. На МРТ виден пустой поток и области спинного мозга с гиперинтенсивными сигналом на Т2-ВИ.

2. Тип 2: интрамедулярные гломусные АВМ. Это компактная группа артериальных и венозных сосудов (клубок), в небольшом сегменте спинного мозга. Локализуются часто цервикодорсально. На МРТ в Т2-режиме определяется гинеринтенсивность в спинном мозге (отек, глиоз или ишемия) или смешанный сигнал в результате кровотечения.

3. Тип 3: ювенильные АВМ (интрамедуллярные-экстрамедуллярные). В этом случае имеют место прямые связи между артериями и венами без капиллярного русла. Это обширные поражения с аномальными сосудами, которые могут располагаться как интрамедуллярно так и экстрамедуллярно. Данные мальформации обычно встречаются у подростков и детей. При МРТ в Т2-режиме гиперинтенсивный сигнал в спинном мозге (отек, глиоз или ишемия).

4. Тип 4: интрадуралъная-экстра/перимедуллярная фистула.

Она расположена на поверхности спинного мозга. Существует прямое артерио-венозное сообщение между спинальной артерией и спинальной веной без промежуточного капиллярного русла.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Очаги в головном мозге на МРТ

Магнитно-резонансная томография является безболезненным и информативным способом исследования головного мозга. Послойное МР-сканирование позволяет детально рассмотреть все участки органа, оценить их структуру. С помощью определенных последовательностей можно подробно изучить белое и серое вещество, сосуды, желудочковую систему.

МРТ считают эффективным методом выявления очаговых поражений мозга. К таковым относят ограниченные участки с нарушенной структурой внутри вещества органа. Подобные изменения часто сопровождаются масс-эффектом, отеком, деформацией окружающих областей. Очаги в головном мозге на МРТ выглядят как зоны изменения МР-сигнала. По специфическим признакам, локализации, размерам и степени влияния на окружающие структуры рентгенолог может сделать предположения о характере патологии. Пользуясь перечисленными сведениями, врач ставит диагноз, составляет для пациента прогноз и подбирает лечение.

Очаги на МРТ головного мозга: что значит?

Результатом магнитно-резонансной томографии является серия послойных снимков исследуемой области. На изображениях здоровые ткани выглядят как чередующиеся светлые и темные участки, что зависит от концентрации в них жидкости и применяемой импульсной последовательности. По срезам врач-рентгенолог оценивает:

МРТ назначают, если у пациента наблюдаются неврологические отклонения, обусловленные поражением мозговой ткани. Симптомами могут быть:

Магнитно-резонансная томография головы позволяет врачу точно определить локализацию очаговых изменений и выяснить природу плохого самочувствия у пациента. В ДЦ «Магнит» на вооружении специалистов новейшие аппараты для МР-сканирования, которые позволяют с высокой достоверностью провести исследование.

Виды очагов на МРТ головы

Цвет получаемого изображения нормальных мозговых структур и патологических изменений зависит от используемой программы. При сканировании в ангиорежиме, в том числе с применением контраста, на снимках появляется разветвленная сеть артерий и вен. Очаговые изменения бывают нескольких типов, по их характеристикам врач может предположить природу фокусов.

При патологии мозгового вещества нарушаются свойства пораженных фокусов, что проявляется резким изменением МР-сигнала по сравнению со здоровыми областями. Применение определенных последовательностей (диффузионно-взвешенных, FLAIR и пр.) или контрастирования позволяет более четко визуализировать локальные изменения. То есть, если рентгенолог видит на результатах МРТ единичный очаг, для более подробного его изучения будут применены разные режимы сканирования либо контрастирование.

При сравнении изменений со здоровыми участками мозга выделяют гипер-, гипо- и изоинтенсивные зоны (соответственно яркие, темные и такие же по своему цвету, как рядом расположенные структуры).

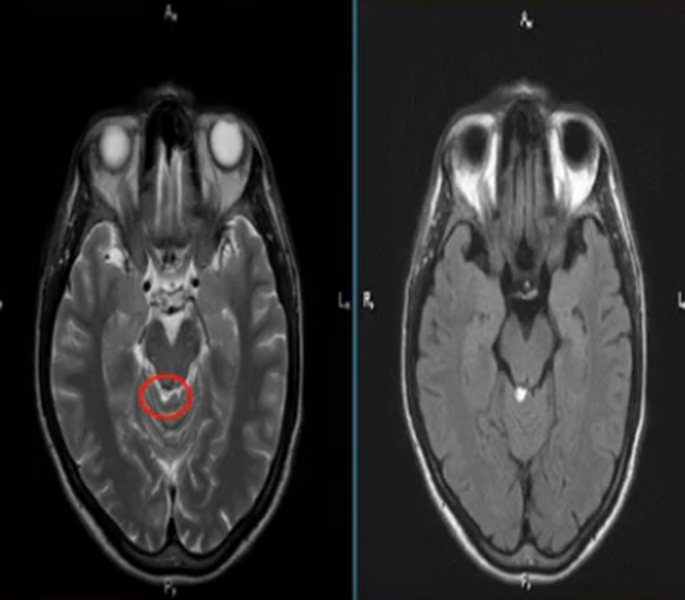

Гиперинтенсивные очаги

Выявление гиперинтенсивных, т.е. ярко выделяющихся на МР-сканах, очагов заставляет специалиста подозревать опухоль головного мозга, в том числе метастатического происхождения, гематому (в определенный момент от начала кровоизлияния), ишемию, отек, патологии сосудов (каверномы, артерио-венозные мальформации и пр.), абсцессы, обменные нарушения и т.п.

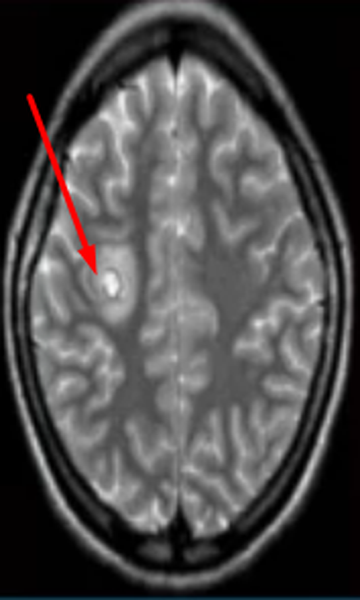

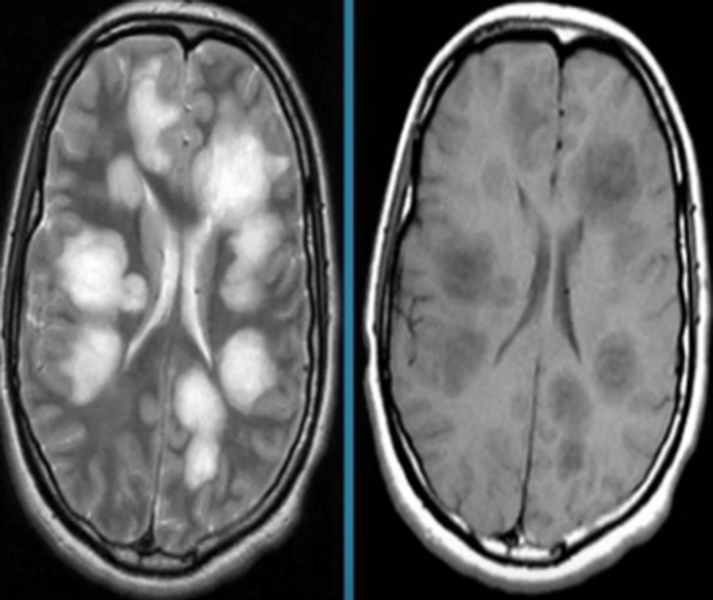

Субкортикальные очаги

Поражение белого вещества головного мозга обычно характеризуют, как изменения подкорковых структур. Выявленные при МРТ субкортикальные очаги говорят о локализации повреждения сразу под корой. Если обнаруживают множественные юкстакортикальные зоны поражения, есть смысл подозревать демиелинизирующий процесс (например, рассеянный склероз). При указанной патологии деструктивные изменения происходят в различных участках белого вещества, в том числе прямо под корой головного мозга. Перивентрикулярные и лакунарные очаги обычно выявляют при ишемических процессах.

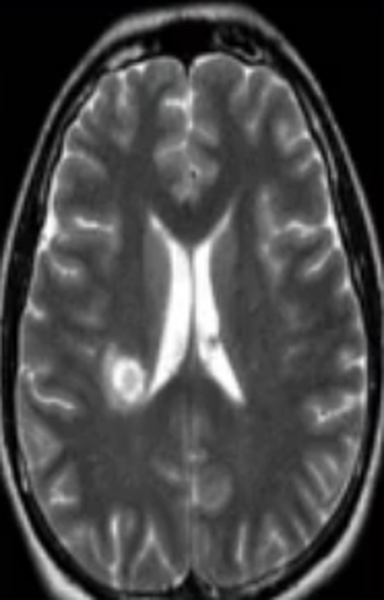

Очаги глиоза

При повреждении мозговой ткани включаются компенсаторные механизмы. Разрушенные клетки замещаются структурами глии. Последняя обеспечивает передачу нервных импульсов и участвует в метаболических процессах. За счет описываемых структур мозг восстанавливается после травм.

Выявление глиозных очагов указывает на предшествующее разрушение церебрального вещества вследствие:

По количеству и размерам измененных участков можно судить о масштабах повреждения мозга. Динамическое наблюдение позволяет оценить скорость прогрессирования патологии. Однако изучая зоны глиоза нельзя точно установить причину разрушения нервных клеток.

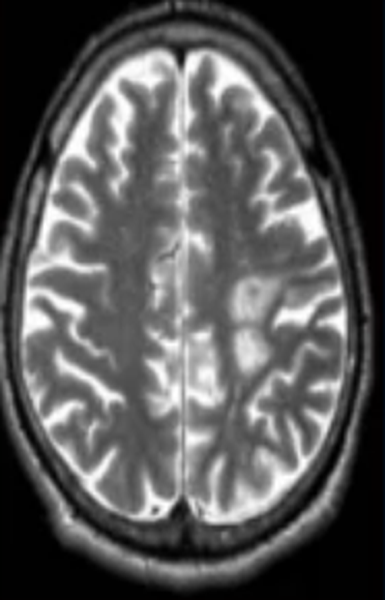

Очаги демиелинизации

Некоторые заболевания нервной системы сопровождаются повреждением глиальной оболочки длинных отростков нейронов. В результате патологических изменений нарушается проведение импульсов. Подобное состояние сопровождается неврологической симптоматикой различной степени интенсивности. Демиелинизация нервных волокон может быть вызвана:

Обычно очаги демиелинизации выглядят как множественные мелкие участки гиперинтенсивного МР-сигнала, расположенные в одном или нескольких отделах головного мозга. По степени их распространенности, давности и одновременности возникновения врач судит о масштабах развития заболевания.

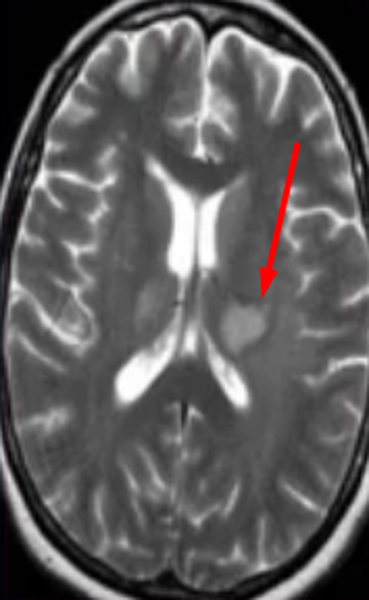

Очаг сосудистого генеза

Недостаточность мозгового кровообращения являются причиной ишемии церебрального вещества, что ведет к изменению структуры и потере функций последнего. Ранняя диагностика сосудистых патологий способна предотвратить инсульт. Очаговые изменения дисциркуляторного происхождения обнаруживают у большинства пациентов старше 50 лет. В последующем такие зоны могут стать причиной дистрофических процессов в мозговой ткани.

Заподозрить нарушения церебрального кровообращения можно по очаговым изменениям периваскулярных пространств Вирхова-Робина. Последние представляет собой небольшие полости вокруг мозговых сосудов, заполненные жидкостью, через которые осуществляется трофика тканей и иммунорегулирующие процессы (гематоэнцефалический барьер). Появление гиперинтенсивного МР-сигнала указывает на расширение периваскулярных пространств, поскольку в норме они не видны.

Иногда при МРТ мозга обнаруживаются множественные очаги в лобной доле или в глубоких отделах полушарий, что может указывать на поражение церебральных сосудов. Ситуацию часто проясняет МР-сканирование в ангиорежиме.

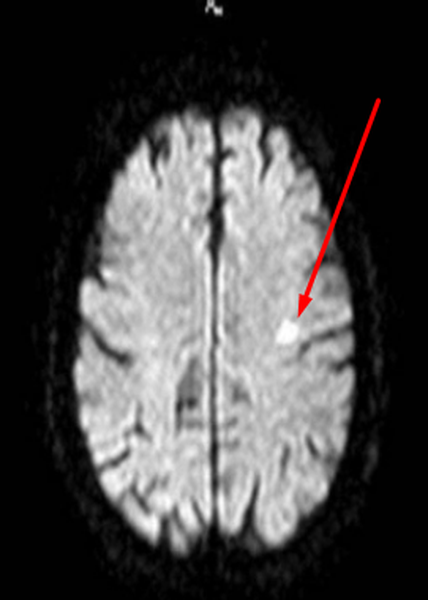

Очаги ишемии

Нарушения мозгового кровообращения приводят к кислородному голоданию тканей, что может спровоцировать их некроз (инфаркт). Ишемические очаги при Т2 взвешенных последовательностях выглядят как зоны с умеренно гиперинтенсивным сигналом неправильной формы. На более поздних сроках при проведении в Т2 ВИ или FLAIR режиме МРТ единичный очаг приобретает вид светлого пятна, что указывает на усугубление деструктивных процессов.

Что означают белые и черные пятна на снимках МРТ?

Зоны измененного МР-сигнала могут означать:

Врач-рентгенолог описывает интенсивность сигнала, размеры и локализацию очага. С учетом полученных сведений, жалоб пациента и данных предыдущих обследований специалист может предположить природу патологических изменений.

Причины возникновения очагов на МРТ головного мозга

Если при МРТ головного мозга выявлены очаги, их расценивают как симптомы патологии органа. Зоны гипер- или гипоинтенсивного МР-сигнала свидетельствуют о нарушении структуры определенного участка церебрального вещества. Очаговые изменения могут быть единичными или множественными, крупными, мелкими, диффузными и т.п.. Подобное наблюдается при:

Очаговые изменения могут быть результатом некроза, гнойных процессов, ишемии, воспаления тканей, разрушения нервных волокон и т.п. Фокальная патология на МР-сканах почти всегда свидетельствует о развитии серьезного заболевания, а в некоторых случаях указывает на опасность для жизни больного.

Расшифровка МРТ головного мозга

Все клиники сети ЦМРТ оснащены современным высокоточным оборудованием. МРТ и другие виды диагностики проводят опытные и квалифицированные специалисты.

Консультация специалиста после диагностики со скидкой 50%.

Самым чувствительным методом диагностики состояния главного органа центральной нервной системы является магнитно-резонансная томография. Результаты МРТ головного мозга позволяют исключить или подтвердить наличие патологического процесса еще на бессимптомной стадии его развития.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 01 Апреля 2021 года

Дата проверки: 30 Ноября 2021 года

Содержание статьи

Как выглядит снимок МРТ головного мозга?

Снимок МРТ выглядит как черный лист с изображением церебральных структур в аксиальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях. Создаваемые томографом изображения представлены в виде затемненных и высветленных участков. Разная контрастность одного и того же снимка, позволяющая отчетливо рассмотреть все детали, обуславливается последовательностью радиочастотных импульсов.

В ходе сканирования выдается целая серия снимков, каждый из которых показывает послойный срез церебральных тканей. На них детально визуализируются:

МРТ головного мозга

Неинвазивная диагностика важнейшего органа центральной нервной системы позволяет исследовать все его структуры.

Вариации магнитно-резонансной томографии

Для сравнения полученных данных с нормой и выявления возможных отклонений применяется несколько видов МРТ, каждый из которых требует грамотной расшифровки:

Норма и отклонения на МРТ

МРТ без применения травмирующих вмешательств обнаруживает практически все внутричерепные патологии. К ним относят:

МРТ здорового мозга

Контуры здорового головного мозга на магнитно-резонансных снимках имеют правильную форму, с четко визуализирующимися бороздами, разграничивающими полушария на доли. При отсутствии патологий все мозговые структуры, желудочковая система, белое и серое вещество остаются анатомически и морфологически сохранными, без диффузных и очаговых изменений. Практически всегда первоначально проводят нативное МРТ.

Применение контрастирования может потребоваться только при выявлении тех или иных церебральных отклонений. Если же по результатам томографии головного мозга нарушения не обнаруживаются, то в дальнейших исследованиях нет необходимости.

Как расшифровываются результаты МРТ головного мозга?

Расшифровка МРТ головного мозга и других отделов головы проводится с применения специального протокола, включающего в себя несколько этапов. Все полученные показатели сравниваются с образцами МРТ здорового мозга. Для точной интерпретации снимков специалист должен досконально разбираться в физиологической и патологической анатомии, но и знать особенности работы обслуживаемого им томографа.

В случае обнаружения патологического очага указывают его точную локализацию, форму, площадь поражения, оттенок (показатель природы заболевания) и специфические характеристики. Другими словами, для грамотного чтения снимков требуется знание множества нюансов. Поэтому человек без специального образования не сможет правильно расшифровать полученные результаты и установить диагноз.

В клиниках ЦМРТ проводят МР-сканирование на аппаратах экспертного класса. К услугам пациентов: расшифровка полученных результатов, врачебная консультация относительно дальнейших действий, возможность получить «Второе мнение», позволяющее подтвердить или опровергнуть ранее установленный диагноз.

Что значит повышен мр сигнал

а) Дегенерация диска. Введение. Описание морфологии изменений, наблюдаемых при дегенеративных заболеваниях межпозвонковых дисков, требует принятия единой терминологии, позволяющей специалистам разного профиля общаться на одном языке. Ниже представлен обзор ряда патологоанатомических терминов и определений, предложенных междисциплинарным комитетом и рекомендованных к использованию многочисленными профессиональными сообществами. Эти общие термины носят описательный характер и не зависят от используемого метода диагностики.

Не следует переоценивать тот факт, что приведенные ниже отдельные термины не принимают в расчет данные об этиологии заболевания, его клинике, прогнозе и необходимости лечения.

Интенсивность МР-сигнала При дегенеративных заболеваниях дисков могут встречаться любые или все из нижеперечисленных явлений. Истинная или видимая дегидратация, фиброз, снижение высоты межпозвонкового диска, протрузия, расслаивающая/слизистая дегенерация фиброзного кольца, спондилофиты апофизов тел позвонков, изменения замыкательных пластинок/прилежащих участков костного мозга.

При тяжелой кальцификации дисков в их толще могут быть видны участки снижения или полного отсутствия сигнала. Потерю сигнала связывают с низкой плотностью подвижных протонов, а также, при исследовании в режиме градиентного эхо (GRE), с его чувствительностью к неоднородной магнитной восприимчивости, наблюдаемой в кальцифицированных тканях.

Зоны гиперинтенсивного сигнала в толще дегенеративно измененных дисков, который подавляется в режимах насыщения жировой ткани, вероятно, являются зонами жировой инфильтрации костного мозга.

Наличие дефектов между волокнами фиброзного кольца или их отрыв от точек прикрепления к телам позвонков, либо разрывы волокон на протяжении, расположенные поперечно, т.е. в радиальном направлении, или концентрически между отдельными слоями волокон, носят название трещин фиброзного кольца. При МРТ в Т2-режиме эти изменения отличаются высокой интенсивностью сигнала и расположены в толще наружных отделов фиброзного кольца/области прикрепления ЗПС (т. н. «зона высокой интенсивности»).

При введении контраста в этих зонах иногда отмечается усиление сигнала, что связывают с реактивными репаративными процессами. Термин «разрыв фиброзного кольца» использовать не рекомендуется.

Роль нарушения целостности фиброзного кольца как главного причинного фактора дегенерации межпозвонкового диска не доказана. В свете продолжающихся споров вокруг концепции «внутреннего разрыва диска» скорее всего будет некорректно говорить о том, что радиальные разрывы диска являются чем-то большим, чем проявление выраженной дегенерации диска. В отсутствие четких данных, свидетельствующих о наличии однозначной причинно-следственной связи между этими дегенеративными изменениями и клинической картиной, разрывы фиброзного кольца всегда следует принимать во внимание, особенно учитывая противоречивость концепции «дискогенной боли» и связанное с ней применение с диагностической целью дискографии, информативность которой также может быть спорной.

Считается, что боль в спине у ряда пациентов возникает и в отсутствие морфологических изменений, например, грыжи диска или стеноза спинномозгового канала, связанных с экструзией вещества ядра диска через дефект фиброзного кольца в эпидуральное пространство.

Дегенеративные изменения связок и дугоотростчатых суставов могут наблюдаться в сочетании с дегенеративными изменениями дисков или изолированно и достаточно хорошо видны в ходе диагностики. Эти изменения лучше всего описывать по уровням, отражая одновременно наличие стеноза межпозвонковых отверстий и спинномозгового канала, выпота в полости дугоотростчатых суставов, кистозных и других патологических изменений.

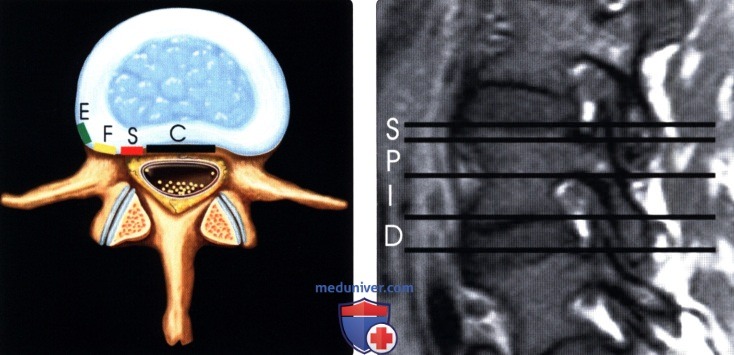

б) Пролабирование и грыжа межпозвоночных дисков. Термин пролабирование используется для описания равномерного увеличения границ более 50% окружности диска с выстоянием их на небольшое (

(Справа) На следующем аксиальном T2*GRE МР-И определяется крупная левосторонняя центральная экструзия диска, вызывающая умеренную компрессию дурального мешка и спинного мозга.

(Справа) Т2-ВИ, аксиальная проекция: расслоение фиброзного кольца вдоль задне-бокового края диска, определяющееся как линейная зона гиперинтенсивного сигнала с сохранением при этом нормального контура окружности диска.

(Справа) На сагиттальном Т1-ВИ на уровне межпозвонкового отверстия поясничного сегмента представлена классификация и номенклатура грыж межпозвонкового диска: S (супрапедикулярная), Р (педикулярная), I (инфрапедикулярная) и D (дисковая).

в) Дегенеративные изменения замыкательных пластинок. Изучение взаимоотношений тел позвонков, замыкательных пластинок и межпозвонковых дисков проводилось с использованием моделей как дегенеративно измененных, так и обработанных химолапаином дисков. В качестве показателя служат изменения интенсивности сигнала костного мозга тел позвонков в прилежащих к смежным по отношению к дегенеративно измененному диску замыкательным пластинкам участках. Эти изменения могут быть представлены в трех формах.

Изменения интенсивности сигнала I типа могут быть похожи на таковые, наблюдаемые при спондилите, поэтому дифференциально-диагностическим критерием (по крайне мере у взрослых пациентов) здесь будет поражение межпозвонкового диска, которое при инфекционном воспалении характеризуется патологическим усилением сигнала и патологическими изменениями на Т2-взвешенных изображениях. Усиление сигнала межпозвонкового диска позволяет предположить наличие активного воспалительного процесса. Снижение высоты диска, склероз и изменение формы замыкательных пластинок, характерные для спондилита, наблюдаются также у пациентов, длительно получающих гемодиализ, и при пирофосфатной артропатии.

г) Список использованной литературы:

1. Fardon DF et al: Lumbar Disc Nomenclature: Version 2.0. Spine J. ePub, 2014

2. Fardon DF et al: Nomenclature and classification of lumbar disc pathology. Recommendations of the Combined task Forces of the North American Spine Society, American Society of Spine Radiology, and American Society of Neuroradiology. Spine (Phila Pa 1976). 26(5): E93-E113, 2001

3. Milette PC: The proper terminology for reporting lumbar intervertebral disk disorders. AJNR Am J Neuroradiol. 18(10): 1859-66, 1997

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 7.8.2019