что значит радикально удалить опухоль

Радикальные операции

В течение многих десятилетий в онкологии выработались и стали строго обязательными стремление к радикализму вмешательства и его проведение в абластических и антибластических условиях. Как уже указывалось, чтобы операция была радикальной, необходимо строго учитывать принципы анатомической зональности и футлярности тканей, удалять опухоль единым блоком с регионарными лимфатическими узлами, предварительно перевязав отходящие от зоны опухоли сосуды. Принцип абластичности операции достигается проведением разрезов по здоровым тканям. Принцип антибластичности обеспечивается применением во время операции различных химических и физических факторов с целью воздействия на оказавшиеся в ране опухолевые клетки.

Нередко бывают случаи, когда операцию выполняют на пределе соблюдения абластичности. Например, границы резекции проходят недостаточно далеко от первичной опухоли, метастазы выявлены во всех регионарных лимфатических узлах, но при этом на операции не обнаружена оставшаяся неудаленной опухолевая ткань. Формально такая операция должна быть отнесена к категории радикальных хирургических вмешательств, но фактически в таких случаях можно говорить о сомнительно радикальной, или условно-радикальной, операции. Следует иметь в виду, что подобные операции, как правило, выполняемые при III стадии злокачественных новообразований, дают неудовлетворительные результаты и по меньшей мере должны быть дополнены лекарственными и/или лучевыми воздействиями.

Стремление к максимальному радикализму, как правило, сопряжено с удалением больших участков или всего пораженного органа, а также вовлеченных в процесс окружающих тканей и органов. Поэтому в онкологии, кроме стандартных радикальных операций, существуют понятия комбинированных и расширенных хирургических вмешательств. Современное анестезиологическое обеспечение, а также прогрессивные методы химиолучевого, в ряде случаев иммуно-, гормонального и других видов дополнительного лечения позволяют с успехом осуществлять эти обширные операции и получать отдаленные результаты лечения достоверно лучшие, чем при рутинных методах терапии.

К комбинированным хирургическим вмешательствам относятся такие операции, при которых удаляют как основной пораженный новообразованием орган, так и (полностью или частично) соседние органы, на которые распространилась опухоль. Применение комбинированных операций оправдано в тех случаях, когда нет отдаленных метастазов, а имеется только распространение опухоли на соседние анатомические структуры. Расширенными называются такие операции, при которых в блок удаляемых тканей включают дополнительные лимфоколлекторы границы резекции органа и иссечения лимфатических барьеров оказываются шире типичных схем. Такое толкование понятий комбинированных и расширенных радикальных операций является достаточно простым и понятным, другие определения вносят путаницу в существо дела и затрудняют взаимопонимание между онкологами.

Следует подчеркнуть, что оперативные вмешательства у онкологических больных существенно отличаются от общехирургических. Так, больным раком желудка в зависимости от локализации и местной распространенности опухолевого процесса обязательно проводятся такие операции, как субтотальные, тотально-субтотальные резекции и гастрэктомии с удалением большого и малого сальника и даже резекцией поджелудочной железы, печени, поперечной ободочной кишки. Если поражен проксимальный отдел желудка и опухолевый процесс распространился на пищевод, в большинстве случаев вместе с опухолью удаляют селезенку через трансплевральный или комбинированный (торакоабдоминальный) доступ. При раке легкого наименьшим по объему хирургическим вмешательством будет лоб- или билобэктомия с раздельной обработкой корня легкого и удалением медиастинальных лимфатических узлов и клетчатки. Чаще приходится удалять все легкое, иногда с резекцией ребер, трахеи и перикарда. У больных со злокачественными опухолями конечностей в ряде случаев необходимо ампутировать конечность на различных уровнях, одновременно удаляя регионарный лимфатический аппарат (простая или расширенная пахово-подвздошная или подмышечно-подключично-подлопаточная лимфаденэктомия). Иногда спасти жизнь больному можно лишь такими калечащими операциями, как межлопаточно-грудинное или межподвздошно-крестцовое вычленение. Злокачественное поражение поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки вынуждает хирурга не только удалить эти органы, но и наложить несколько технически трудно формируемых анастомозов.

Как известно, для всех локализаций злокачественных опухолей разработаны стандартные хирургические операции. Это типовые радикальные хирургические вмешательства, которые выдержали испытание временем и являются основной базой для практикующих онкологов.

Вместе с тем в процессе многолетнего использования типовых операций выявились и их недостатки. На уровне современных знаний и достижений в области хирургической техники, лекарственных, лучевых и иных противоопухолевых воздействий создались реальные условия для разработки новых типов хирургических операций.

Эти разработки идут в двух направлениях. С одной стороны, совершенствуются и активно внедряются в клиническую практику различные операции с резекцией или полным удалением нескольких вовлеченных в опухолевый процесс органов, дополняемые лучевыми и лекарственными методами лечения. С другой стороны, в рамках улучшения качества и продолжительности жизни больных, то есть в плане осуществления реабилитационной программы в широком смысле, важнейшее и всевозрастающее значение придается органосохраняющим и функционально-щадящим операциям, отвечающим всем необходимым требованиям онкологического радикализма, в частности при начальных формах рака (В.И. Чиссов, 1999). К ним относятся, например, трахеобронхопластические операции с моно- и полибронхиальными анастомозами, органосберегающие операции на молочной железе, конечностях и т.д. Более того, в современной клинической онкологии успешно развивается такое новое направление, как органосохраняющее и функционально-щадящее лечение больных даже с местно-распространенным опухолевым процессом, включая III и даже IV стадию опухоли, а также рецидивы новообразований. Это стало возможным не только вследствие использования передовых технологий в области химиолучевых и других противоопухолевых воздействий, но главным образом в связи с развитием прогрессивных способов пластики, в частности методов микрохирургической аутотрансплантации органов и тканей, предусматривающих немедленную пластическую реконструкцию органа непосредственно после удаления опухоли с восстановлением его функции. Новые методы микрохирургической аутотрансплантации органов и тканей успешно применяются при лечении злокачественных опухолей головы и шеи, гортаноглотки, шейно-грудного отдела пищевода, конечностей, туловища и т.д. В НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (И.В. Залуцкий, 1994) и Московском НИОИ им. П.А. Герцена (В.И. Чиссов, 1992, 1999) были проведены широкомасштабные комплексные исследования, при которых выявлены донорские зоны в организме человека, имеющие изолированное кровообращение. В этих зонах трансплантат может быть выкроен на изолированной сосудистой ножке и перемещен в зону раневого дефекта, образовавшегося в результате широкого удаления опухоли, с сохранением кровообращения (за счет мобилизации тканей и сосудистой ножки) или с немедленным восстановлением кровообращения путем анастомозирования сосудистой ножки лоскута и источника кровоснабжения в зоне оперированного органа. Разработаны и применяются многочисленные виды и методики аутотрансплантации, позволяющие заместить обширные раневые дефекты и восстановить анатомические структуры, обеспечивая тем самым органосохраняющее и функционально-щадящее лечение при ряде нозологических форм злокачественных новообразований.

Таким образом, радикальные хирургические вмешательства в онкологии на современном этапе получают «второе дыхание». Однако следует подчеркнуть, что при этом незыблемыми остаются понятия «операбельность», то есть состояние больного, позволяющее выполнить хирургическое лечение, и «иноперабельность», то есть состояние, исключающее возможность хирургического лечения (по анатомо-топографическим, физиологическим и патофизиологическим соображениям). Разумеется, эти понятия условны и в каждом конкретном случае требуют индивидуального подхода, глубокого анализа и коллегиального решения. Следует подчеркнуть, что благодаря целенаправленной рациональной предоперационной подготовке, правильному выбору обезболивания и соответствующему ведению больного в послеоперационном периоде можно расширить показания к хирургическим вмешательствам и повысить радикальность оперативного пособия.

В заключение приводим высказывание Н.Н. Блохина (1977), остающееся весьма актуальным и в наши дни при рассмотрении многочисленных вопросов радикального хирургического лечения: «Наличие в распоряжении современного онколога ряда методов лечения, которыми может быть дополнено или даже заменено хирургическое вмешательство, несомненно, ставит в принципе вопрос не о расширении масштаба онкологических операций, а о том, чтобы стремиться разработать достаточно радикальные и в то же время менее калечащие операции».

Хирургическое лечение

В других случаях к хирургическому вмешательству добавляют лучевую терапию или химиопрепараты или другое современное лечение.

Комбинацию методов лечения, разработку схемы первичного и последующего лечения, выбор оперативного доступа, объема операции, необходимость реконструкции органа хирург-онколог обсуждает с анестезиологом, лучевым терапевтом, химиотерапевтом и другими специалистами. Особенности хирургического лечения очень индивидуальны и зависят как от общего состояния пациента, там и от особенностей роста опухоли и ее стадии.

Виды хирургического лечения рака

Выбор объема хирургического вмешательства зависит от стадии опухолевого процесса и его распространенности, наличия метастазов, прорастания в соседние ткани и органы и сопутствующих заболеваний у пациента.

Существуют следующие виды хирургического лечения рака:

Профилактическая операция

При наличии предраковых новообразований с высоким риском малигнизации, или злокачественного перерождения, их удаляют хирургически в пределах здоровых тканей во избежание развития рака в дальнейшем.

Радикальная операция

Целью данного вмешательства является тщательное удаление опухоли в пределах здоровых тканей, перевязка артерий и вен, питающих ее, и а также удаление близлежащих лимфоузлов во избежание дальнейшего распространения опухолевых клеток с током крови или лимфы.

В зависимости от объема и расположения опухоли выполняют:

Паллиативная операция

Паллиативная хирургия помогает снизить дозу противоопухолевых препаратов или лучевой терапии для неоперабельных пациентов.

Диагностическая операция

Обычно проводят с помощью малоинвазивных методов: лапароскопии, эндоскопии и другого инструментария. Показана, когда инструментальные и лабораторные методы не позволяют точно поставить диагноз, определить тип опухолевых клеток и стадию заболевания. Во время диагностического вмешательства берут биопсию (кусочки ткани из разных мест опухоли для гистологического исследования).

Реконструктивная операция

Часто после объемных оперативных вмешательств с полным удалением пораженного органа требуется последующая реконструкция. Например, молочной железы, частей лица при их иссечении, или части кишечника, мочевого пузыря для восстановления жизнедеятельности организма. Современные методики и производство синтетических тканей для пластики обеспечивают быстрое и успешное развитие реконструктивной хирургии и реабилитации онкобольных.

Принципы абластики и антиабластики

Хирургия рака не обходится без строгого соблюдения принципов абластики и антибластики, вне зависимости от типа раковых клеток, стадии опухоли и зоны роста.

А нтибластика подразумевает максимальную обработку послеоперационной раны от возможных остатков раковых клеток с помощью облучения, противоопухолевых препаратов, спирта и других способов.

В онкохирургии соблюдают следующие правила:

Осложнения после хирургического удаления рака

Такие же, как и при обычных хирургических вмешательствах, но могут быть более тяжелыми и длительными, учитывая общую интоксикацию организма опухолевым процессом, слабость, нарушение иммунитета и кроветворения у онкологических пациентов:

Хирургическое лечение рака: показания и методики

Для иностранных граждан мы предлагаем предварительную бесплатную консультацию

Ведущие специалисты Центра ответят на ваши вопросы.

В онкологии в качестве радикального средства часто используется хирургическая операция. Удаление опухоли может сопровождаться удалением пораженного органа или его части, тем самым добиваются минимизации последствий развития рака.

Показания к хирургическому лечению рака

Выбор тактики лечения осуществляется коллегиально, участие в обсуждении принимают хирурги, химиотерапевты, радиологи. Индивидуальный подход гарантирован.

Удаление опухоли, как правило, показано, когда:

В целом, хирургическое вмешательство наиболее эффективно на начальной стадии заболевания. Часто операция не является единственным методом лечения: при многих локализациях рака хирургическое лечение сочетается с химиотерапией и лучевой терапией.

Важные принципы хирургического вмешательства: абластика и антибластика

Принципы абластики и антибластики применяются онкологами в целях строгого соблюдения техники хирургического вмешательства.

Что такое абластика?

Слово «абластика» произошло от греческого – «blastikos», которое означает «пускающий ростки, прорастающий». «А» – приставка со смыслом отрицания.

Для того чтобы не допустить рецидива опухоли, в онкологии применяют принцип абластики. При хирургическом вмешательстве из здоровой ткани удаляются все опухолевые элементы вместе с комплексом лимфатических сосудов и узлов. Манипуляции осуществляются крайне осторожно, без сдавливания и травмирования, удаление происходит единым блоком, опухоль извлекают словно в «футляре» из здоровых тканей, перекрыв путь для распространения патологических клеток.

Видимой границы между здоровыми и раковыми клетками нет. Поэтому опыт, квалификация, искусство и интуиция хирурга-онколога выходят на первый план в этой битве на операционном столе.

Что такое антибластика?

Приставка «анти» употребляется для выражения противоположности, а в контексте онкологии означает противодействие распространению патологического процесса.

Таким образом, соблюдение принципа антибластики – это применение совокупности приемов, которые помогают предотвратить рассеивание раковых клеток за пределами опухоли и операционного поля. Эти приемы представляют собой физическое и химическое воздействие на организм при операции. В их числе:

Применяя принципы абластики и антибластики, онкологи решают также следующую задачу: свести к минимуму повреждающее воздействие на здоровые ткани и органы.

Виды операций

Выбор вида хирургического вмешательства обусловлен его целью:

В связи с этим операции для онкологических пациентов подразделяются на:

Любое оперативное вмешательство – это опасный и ответственный этап лечения, который строго обоснован. При радикальной операции удаляется опухоль вместе с пораженным органом или его частью. Так, например, печень обладает высокой способностью к регенерации, она может восстановить прежний объем в довольно короткие сроки, поэтому при раке печени хирург может, не опасаясь нарушения жизнедеятельности организма, удалить часть этого органа.

Радикальные операции по удалению раковых опухолей имеют различия. Так, при типичной операции, для того чтобы предотвратить развитие метастазов, ткани удаляют вместе с близлежащим лимфатическим аппаратом. Но порой обстоятельства вынуждают включать в блок удаляемых тканей дополнительные группы лимфоузлов. Такая радикальная операция называется расширенной.

Комбинированная радикальная операция проводится тогда, когда патологический процесс затронул и соседние органы.

Существует также такое понятие, как «органосохраняющая операция». Оно актуально, например, для женщин, у которых диагностирована начальная стадия рака молочной железы.

Реконструктивные операции востребованы при полном удалении молочных желез: восстанавливается внешний вид органов. При агрессивной форме рака желудка может быть показано удаление органа: тогда для возобновления функций проводится пластическое замещение желудка собственными тканями пациента. Реконструктивная операция может быть эффективна и при местно-распространенном раке гортани. Благодаря таким хирургическим вмешательствам сокращаются сроки реабилитации пациентов.

Паллиативные операции проводятся, когда злокачественная опухоль не удержалась в своих границах и раковые клетки начали распространяться по организму, развились метастазы, которые полностью удалить невозможно. Возникает необходимость устранить осложнения, вызванные неоперабельной опухолью. Цель – восстановить жизненно важные функции организма.

В этом случае хирурги-онкологи способны улучшить самочувствие пациента. Они останавливают кровотечение, уменьшают интоксикацию организма, восстанавливают проходимость, устраняют сдавление внутренних органов, снижают болевые ощущения. Тем самым повышают качество жизни.

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, проводятся диагностические операции, сопровождающиеся забором материала для гистологического исследования.

Противопоказания к хирургическому лечению рака

Операции не проводят, если пожилой пациент отягощен хроническими заболеваниями сердца, легких, печени, почек, которые обуславливают его общее тяжелое состояние.

Впрочем, в условиях стационара функциональные показатели таких пациентов возможно улучшить, а затем вернуться к обсуждению целесообразности хирургического вмешательства.

Прогноз после удаления раковой опухоли

Хирургические вмешательства в онкологии все менее травматичны: становится возможным удалять опухоль через небольшие разрезы, применять оптоволоконные технологии и миниатюрные видеокамеры, которые помогают сделать операции эффективнее. Осваиваются техники повышения устойчивости организма к операционному стрессу, внедряются новые методики заживления ран.

Остановить безостановочное деление раковых клеток помогает приверженность пациента лечению, четкое выполнение им рекомендаций лечащего врача, своевременное прохождение регулярных обследований и дополнительных процедур.

Преимущества хирургического лечения онкологии в Беларуси

В 20 прекрасно оборудованных операционных РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в Минске выполняется более 12 тыс. сложных операций в год при опухолях головы и шеи, молочной железы, легкого, пищевода, желудка, толстой и прямой кишки, мочеполовых органов, костей и мягких тканей.

В клинике широко применяются видеоассистированные, пластические, реконструктивные, органосохраняющие и симультанные операции. Сложные оперативные вмешательства выполняются при эффективном обезболивании.

Хирурги РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова используют весь потенциал отечественной и мировой онкологической науки и практики. Мы выполняем хирургические вмешательства по всем локализациям с использованием миниинвазивных доступов (лапароскопия, торакоскопия), выполняем органосохранные, комбинированные, симультанные (при конкурирующих сердечнососудистых и опухолевых заболеваний), пластические и восстановительные операции.

Благодаря разработке и внедрению симультанных операций у пациентов с конкурирующими заболеваниями (опухоль и сердечнососудистая патология), которых ранее не лечили, появился шанс на выздоровление от двух заболеваний. В течение одного наркоза выполняется две операции, одна- удаление опухоли, вторая – коррекция сердечнососудистой патологии.

При диссеминированном поражении плевры, в том числе при мезотелиоме, проводим комбинированное лечение с использованием термохимиотерапии.

В условиях искусственного кровообращения выполняем операции при первичных и вторичных опухолях сердца. При низких функциональных показаниях выполняем аутотрансплантацию легких.

Стереотаксическая радиохирургия на аппарате «Гамма-нож»

Стереотаксическая радиохирургия опухолей головного мозга – это подведение большой дозы излучения к мишени за одну фракцию (сеанс). Несмотря на свое название, стереотаксическая радиотерапия не является хирургической процедурой. Методика подразумевает высокоточную доставку к опухоли большой дозы ионизирующего излучения в обход рядом расположенных здоровых тканей.

Радиохирургическое лечение представляют собой важную альтернативу открытым хирургическим вмешательствам, особенно для пациентов, которые не в состоянии перенести операцию. Стереотаксическое облучение возможно также при опухолях, которые находятся рядом с жизненно важными отделами головного мозга или в труднодоступных для хирурга местах.

В настоящее время во всем мире насчитывается более 350 аппаратов «Гамма-нож», лечение по данной технологии получили, по некоторым оценкам, более 1 000 000 пациентов.

В РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова радиохирургия проводится на самом современном радиотерапевтическом комплексе «Leksell Gamma Knife Perfexion» (Elekta), установленном в 2017 году.

Процедура выполняется под местной анестезией, возможно поведения лечения как в стационарных, так и в амбулаторных условиях в течение одного рабочего дня.

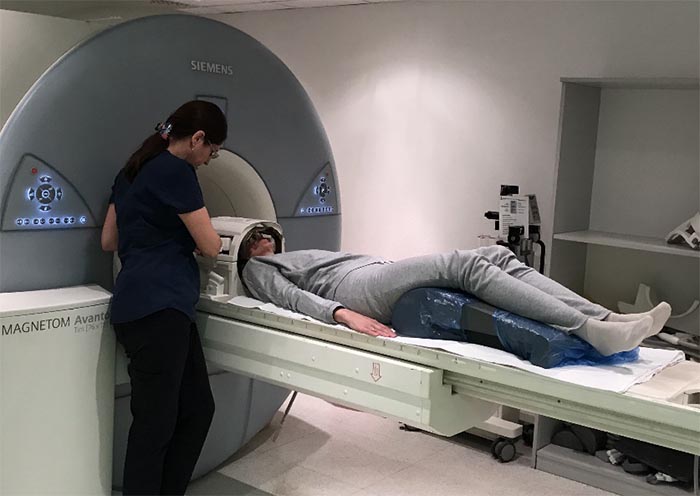

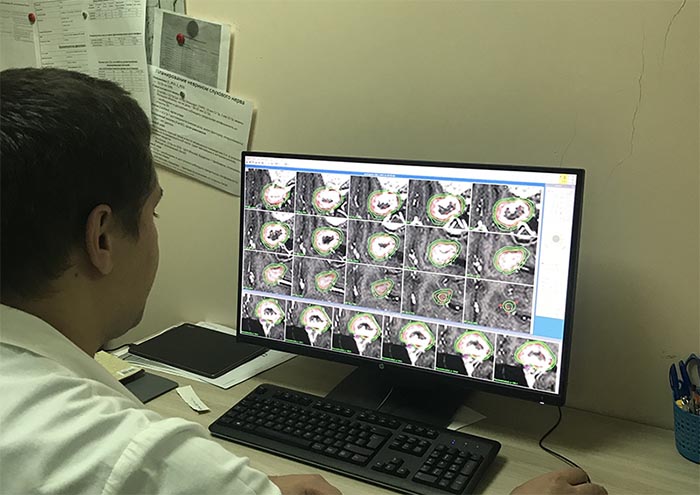

Сеанс радиохирургии состоит из 4 этапов:

Процедура проводиться командой специалистов, в состав которой входят высококвалифицированные врачи-радиационные онкологи, рентгенологи и медицинские физики.

Хирургическое лечение

Хирургические методы — это в основном методы локального лечения, основанного преимущественно на ножевом или электрохирургическом иссечении первичного очага злокачественной опухоли. К хирургическим методам относят также замораживание опухолевой ткани, криохирургию и разрушение опухоли лазерным лучом.

Несмотря на различные виды механического и физического воздействия, все эти методы преследуют прежде всего цель непосредственного удаления или разрушения опухоли, исходя из представления, что первоначально она имеет локальный характер. Иными словами, хирургические методы наиболее эффективны при лечении начальных стадий развития опухоли.

В настоящее время опухоли почти всех локализаций могут быть подвергнуты хирургическому лечению. Широко используется хирургия рака пищевода, легкого, гортани, щитовидной железы, трахеи, молочной железы, желудка, толстой кишки, почки, мочевого пузыря, внутренних органов женской половой сферы. Кроме того, оперативное лечение является ведущим при опухолях мягких тканей и забрюшинного пространства, саркомах опорно-двигательного аппарата. Среди различных методов лечения злокачественных новообразований (оперативных, лучевых, химиотерапевтических) доля хирургических методов составляет 40-50% (без учета паллиативных и пробных операций).

При обсуждении плана лечения каждого онкологического больного, которое должно обязательно осуществляться группой специалистов-онкологов (хирург, радиолог, химиотерапевт) определяют показания к применению того метода лечения, который может оказаться наиболее эффективным в данном конкретном случае. При этом необходимо учитывать возраст больного, наличие сопутствующих заболеваний, локализацию злокачественной опухоли, степень ее распространенности, темпы роста и морфологическую структуру опухоли. Только при объективном обсуждении этих данных может быть окончательно решен вопрос о целесообразности применения хирургического метода лечения.

Противопоказания к хирургическому лечению рака

Противопоказанием к радикальному хирургическому лечению служит генерализация опухолевого процесса — развитие диссеминации и появление отдаленных метастазов, неудалимых при оперативном вмешательстве. Как правило, такая генерализация наблюдается при низкодифференцированных формах рака, протекающих биологически крайне агрессивно.

Противопоказанием к операции может явиться также общее тяжелое состояние больного, обусловленное старческим возрастом и наличием некомпенсированных сопутствующих хронических заболеваний сердца, легких, печени, почек. Однако после тщательной подготовки таких больных в стационарных условиях общее состояние и функциональные показатели могут существенно улучшиться, свидетельствуя о наступившей компенсации. В таких случаях, особенно при локализованном опухолевом процессе, следует повторно обсудить вопрос о возможности хирургического лечения.

Показания к хирургическому лечению рака

Хирургическое лечение показано и, как свидетельствует накопленный опыт, оно оказывается наиболее эффективным при наличии следующих условий:

Обязательным условием хирургического вмешательства при злокачественных опухолях является соблюдение принципов онкологического радикализма, предусматривающих знание биологических особенностей распространения опухоли в пределах пораженного органа, возможностей перехода на соседние органы и ткани, а также четкого представления о путях метастазирования по лимфатическим коллекторам.

Ошибки при хирургических операциях

Опыт показывает, что хирурги, не обладающие специальной подготовкой для оперирования онкологических больных и не имеющие достаточных знаний о клинико-биологических закономерностях развития рака, допускают ряд серьезных ошибок, роковым образом отражающихся на дальнейшей судьбе пациента.

Довольно часто при меланоме кожи производят амбулаторное, нерадикальное, косметическое удаление опухоли, ошибочно принимаемой за «родинку», «пигментное пятно» и др. Иногда прибегают к биопсии такого образования, что является совершенно недопустимым. При раке молочной железы, мягких тканей конечностей и туловища иногда ограничиваются энуклеацией опухолевых узлов, не осуществляя при этом срочного гистологического исследования удаленной опухолевой ткани, хотя в подобных случаях оно должно выполняться обязательно.

Распространенной ошибкой при раке желудка, толстой кишки, гортани, щитовидной железы, шейки матки является выполнение операций не отвечающих в полной мере принципам онкологической хирургии. В частности, не всегда достаточно широко удаляют окружающую орган клетчатку с лимфатическими узлами. Даже в хорошо оснащенных хирургических клиниках зачастую не производят гистологического контроля с помощью срочной биопсии при резекции пораженного опухолью органа. Между тем в таких случаях при плановом гистологическом исследовании могут быть обнаружены опухолевые клетки по линии операционного разреза. Это указывает на то, что объем операции был определен неправильно и лечение оказалось нерадикальным,

Оперативное вмешательство, производимое с соблюдением онкологического радикализма, обязательно предусматривает четкое выполнение следующих принципиальных установок.

Объем хирургического вмешательства

Однако в настоящее время хирургические операции приходится зачастую выполнять в менее благоприятных условиях, когда опухолевый процесс уже имеет значительную распространенность. В этих условиях особое значение приобретает выбор оптимального варианта объема хирургического вмешательства. На протяжении последних десятилетий велась активная дискуссия по этому вопросу. В основном обсуждались две точки зрения. Согласно первой, объем оперативного вмешательства определяли формулой: «маленькая опухоль — большая операция, большая опухоль — маленькая операция», т.е. при большом распространении опухоли бесполезно рассчитывать на радикализм, даже расширяя границы оперативного вмешательства. Операцию в таких случаях следует выполнять как паллиативную или пробную. Согласно другой точке зрения, «малая опухоль требует большой операции, а большая опухоль — еще большей».

Сторонники этой точки зрения стоят за расширение объема хирургического вмешательства даже при прорастании опухоли в соседние органы и ткани и наличии отдаленных, но удалимых метастазов. Они предлагают выполнять расширенные или комбинированные оперативные вмешательства. Серьезными аргументами в пользу таких больших по объему операций являются следующие данные. Проведенные научные исследования показали, что целому ряду больных отказывают в радикальном лечении из-за ошибочного завышения распространенности опухолевого процесса. Так, было установлено, что у 15% больных после ранее произведенных пробных торакотомий по поводу якобы неоперабельного рака легкого удалось при повторном вмешательстве выполнить радикальные операции, более чем 20% больных раком желудка также ошибочно были признаны неоперабельными во время лапаротомий. Эти больные были радикально оперированы более опытными хирургами-онкологами.