что значит сброс воды с гэс

Ситуация сложная, но шансы есть: Росводресурсы обнародовали новый график сбросов для Волжской ГЭС

Уровень воды может вызвать проблемы в работе городских водозаборов

Минимально возможные сбросы для Волжской ГЭС — 4600 кубометров воды в секунду

Фото: Алексей Волхонский

Федеральное агентство водных ресурсов на очередном заседании Межведомственной рабочей группы установило новые режимы работы для водохранилищ Волжско-Камского каскада. Указание вступает в силу в субботу, 11 декабря, и будет действовать до 20 января 2022 года.

В водохозяйственном ведомстве отметили, что для большинства гидроузлов сохранены ранее установленные параметры, водохранилища работают в штатном режиме.

— Задача сейчас — продолжать сработку, чтобы подготовить емкости к приему весеннего паводка в следующем году, — подчеркнул руководитель Росводресурсов Вадим Никаноров.

Прогнозы гидрологов и синоптиков внушают осторожный оптимизм. Из-за теплого декабря и осадков, которых ожидается больше нормы, впервые за много месяцев приток воды в Волгу и Каму ожидается больше нормы.

На Нижней Волге, где из-за маловодья сложилась наиболее сложная ситуация, режимы работы гидроузлов оставили без изменений. В частности, Волжская ГЭС будет сбрасывать кубометров воды в секунду ежедневно при минимальном среднесуточном расходе — 4600 кубометров воды в секунду. В ведомстве допустили возможное снижение уровня нижнего бьефа гидроузла до отметки метра без учета сгонно-нагонных ветровых явлений, с учетом регламента формирования диспетчерских графиков нагрузки. Режимы подлежат оперативной корректировке эксплуатирующими организациями внутри установленных диапазонов в зависимости от развития гидрометеорологических условий, в том числе ледовой обстановки с обязательным уведомлением Росводресурсов.

— Если Волгоградский гидроузел продолжит сбрасывать воду в таком объеме, то, по расчетам, к началу весеннего половодья свободная емкость всего Волжско-Камского каскада составит около 45 кубических километров, — рассказал ведущий инженер Института водных проблем РАН Сергей Беднарук.

При этом стоит напомнить, что для нормальной работы водозаборов, обеспечивающих город питьевой водой, необходимы чуть более высокие сбросы: критичные параметры для водоканала — менее кубометров в секунду.

Что такое паводок, и как в это время работает ГЭС

Сотни комментариев в соцсетях, весёлые фотографии байдарочников на набережной и холмы намытого мусора, с которым ещё долго квитались работники «Управления городского хозяйства» — так в этом году выглядел неожиданно сильный паводок. Откуда взялась эта вода? Кто решает, когда реке придётся выйти из берегов, а когда нет? И как работает в этот период Рыбинская ГЭС? В сложных вопросах разбирался корреспондент «Черёмухи».

За наступлением паводка на водохранилище следит Станислав Кичапин, начальник участка диагностики гидротехнических сооружений службы мониторинга оборудования. Помимо него, в отдел входят всего три человека. Именно от этой четвёрки зависит, когда «наверху» узнают о паводке. Ответ может быть только один: вовремя.

Станислав Кичапин:

«Моя работа — это организация наблюдений за гидротехническими сооружениями (ГТС). В составе участка диагностики три обходчика гидросооружений. В обычное время они обходят сооружения раз в неделю, выискивают и наблюдают дефекты, измеряют некоторые показатели специальной аппаратурой, приборами и результаты заносят в журнал. Как только уровень воды в водохранилище достигает 101,61 метра, мы переходим к учащённым наблюдениям за ГТС каждый день».

Станислав Кичапин:

«Одна из задач участка — фиксировать уровни верхнего и нижнего бьефов, и передавать в службу, где происходят расчёты количества воды, поступающей в водохранилище. Есть определённая приточность, количество воды свыше этой приточности и есть начало паводка. Это зависит не только от времени года, но и от того, сколько воды пришло».

В этом году было две волны паводка: первая пришла от таяния снега, вторая — от обильных весенних дождей. Теоретически паводок может случиться и осенью, но за последние 15 лет такое произошло лишь однажды.

Станислав работает на Рыбинской ГЭС уже 17 лет. Отношение к паводку всегда было серьёзным, а вот подходы тогда и сейчас сильно отличаются.

Станислав Кичапин:

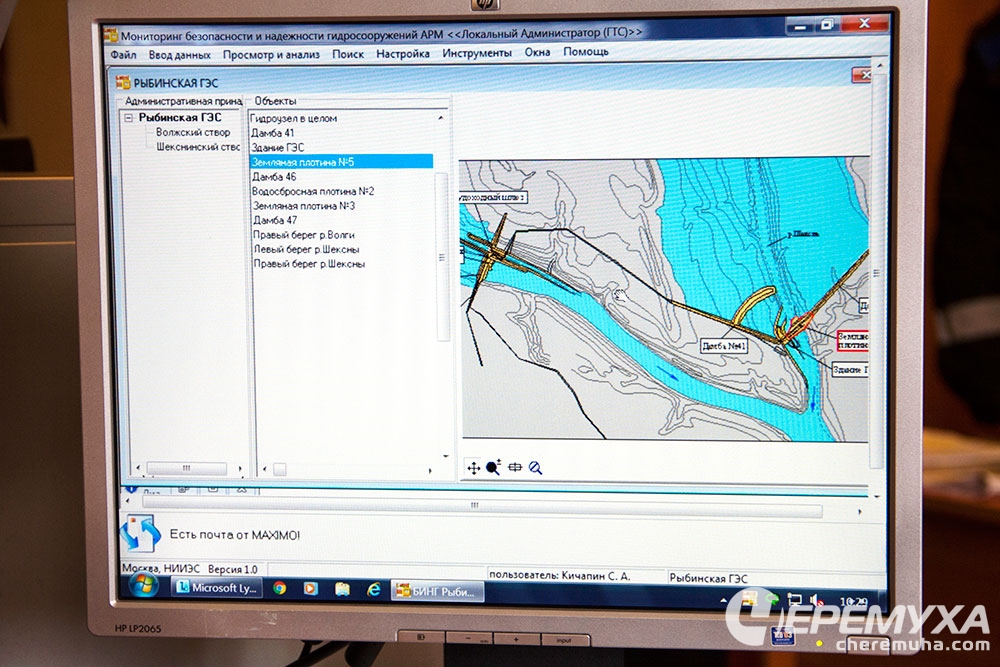

«Когда я пришёл, участка диагностики как такового не было, хотя были рабочие, которые время от времени занимались измерениями на ГТС. В те годы все вычисления проводили на бумаге, вручную рисовали графики. Это отнимало очень много времени. С 2003-го начал работать полноценный участок диагностики, его руководителем стал я. Сейчас мы всё делаем в программе “БИНГ” [Безопасность и надёжность гидросооружений]: работники заводят туда нужные данные с контрольно-измерительных приборов, и программа сама визуализирует информацию, строит графики».

Всего в распоряжении Рыбинской ГЭС больше пятисот приборов: пьезометры, щелемеры, треугольные мерные водосливы, высотные марки и другие. Часть аппаратуры автоматизирована: показатели отправляются сразу в систему без участия человека.

Приборы измеряют уровень воды, давление, осадку сооружений, относительное перемещение секций. Если появляется тревожный показатель, его перепроверяют: приборы тоже иногда ошибаются.

Станислав Кичапин:

«Когда стартует паводок, мы начинаем усиленно наблюдать за отметкой: смотрим за состоянием креплений откосов, берм [берма — горизонтальный участок между двумя откосами]. Мы переходим на ежедневный режим, включая выходные и праздники. Но решение об открытии затвора для сброса воды принимает только Федеральное агентство водных ресурсов с участием заинтересованных федеральных и региональных органов власти. Оно даёт команду гидростанции, и люди здесь приступают к работе. ФАВР опирается на данные, которые собираем мы и не только. Информация от Рыбинской ГЭС – всего лишь капля в море. Потому что водохранилище большое, водомерных постов очень много. Моя задача — не допустить эксплуатацию гидротехнических сооружений в опасных условиях».

Здесь мы подбираемся к важному вопросу: какой может быть «небезопасная эксплуатация», и не она ли привела к выходу Волги из берегов в этом году? Станислав Кичапин говорит: прошедший паводок, оказывается, вполне входил в норму.

Станислав Кичапин:

«Это не самый серьёзный паводок. Он затопил набережную, но сама набережная построена на затопляемом участке. Если посмотреть на биржу [здание рыбинского музея-заповедника], то по стене, выходящей к Волге, видно, на какой уровень она рассчитана. Её построили не просто так. События могли быть ещё более серьёзными: максимальная отметка, которую может достигать вода по нормам — 94 метра, а мы этой весной наблюдали всего 89. То есть, вода могла подняться выше метра на четыре, и даже это не было бы предельно страшным, потому что и подобный сценарий запроектирован. Раз в тысячу лет такое может произойти».

Но зачем сбрасывать сразу столько воды? Может, стоило сливать меньше, но дольше? Специалист качает головой. Такое решение чревато куда более неприятными последствиями: вода в искусственном море поднялась бы до такого уровня, что под неё ушли бы строения на его берегу — немало зданий построены ниже уровня затопляемости.

Станислав Кичапин:

«Мы отслеживаем показания: если они превышены, нужно принимать меры. Наверное, не зря нас называют докторами-терапевтами для ГТС. Мы проводим первичный анализ состояния сооружений. Если видим, что есть непорядок, говорим, что нужны специалисты, которые вынесут сооружению более точный диагноз и назначат лечение».

Поэтому когда датчики показывают начало паводка, доктор выписывает направление в Федеральное агентство водных ресурсов, где замеряют все показатели и в какой-то момент дадут команду: пора сбрасывать.

Но выполняет её уже не Станислав Кичапин, а Сергей Смирнов, инженер группы турбинного гидромеханического оборудования. Под его руководством бригады поднимают и опускают затворы, разделяющие водохранилище и Волгу.

Сергей Смирнов:

«На самом деле, работы по подготовке к паводку начинаются задолго до наступления самого паводка. В ходе плановой подготовки мы проверяем и готовим всё оборудование водосбросной плотины к открытию, чтобы не было внеплановых ситуаций. Мы подготавливаем грузоподъёмные краны на плотине, проводим ревизию всего электрооборудования и вспомогательного механического оборудования затворов — подхватов».

И только после этого плотина готова к пропуску паводка. Специалистам поступает команда с точным временем и количеством затворов, которые нужно открыть. Для этого к ним отправляется бригада из четырёх-шести человек. Её составляют из числа подрядчиков ГЭС, и туда обязательно входят крановщики, слесарь – электрик кранового оборудования и рабочие.

Сергей Смирнов:

«Мы с ними выдвигаемся на плотины и открываем затворы. Это нужно делать на месте, а не нажатием кнопки».

Когда нужное количество воды ушло в Волгу — это тоже рассчитывается по показаниям приборов специальной службой — поступает новая команда, и затвор закрывают. Всё проделывается в обратном порядке: кран — бригада — затвор — проверка агрегатов и электрооборудования.

Как поясняет Станислав Кичапин, паводок — один из самых ответственных периодов работы ГЭС, перед ним и сразу после него идёт напряжённая работа. К нему готовятся ежегодно, и крайне важно, чтобы это оставалось рутиной. Это значит, что всё работает верно. Каждую неделю обходчики снимают десятки показаний, чтобы в программе на компьютере Станислава после нажатия кнопки «Рассчитать» появлялось успокаивающее:

Показываем, как выглядит водосброс Красноярской ГЭС с плотины — и рассказываем, зачем он нужен

К середине июня водосброс на Красноярской ГЭС достигнет пика. В администрации гидроэлектростанции рассказали, зачем нужно сбрасывать воду и показали, как выглядит водосброс на самой плотине.

Ежегодно Енисей проходит жизненные циклы – «межень», когда река находится в спокойствии, постепенное повышение уровня воды «половодье» и резкое – «паводок». Для большинства из нас эти жизненные циклы остаются незамеченными именно из-за работы Красноярской ГЭС, она сглаживает все острые подъемы воды, накапливая ее в своем водохранилище, которое мы привыкли называть Красноярским морем.

Но бывают периоды, когда большое количество снега, таяние ледников и другие факторы особенно остро влияют на запасы воды в водохранилище и ее приходится сбрасывать с помощью холостых сбросов.

В нормальном режиме работы станции вода проходит через гидроагрегаты. Всего на станции их 12, но работают они не все сразу. Зимой нагрузка на них меньше из-за работы ТЭЦ, работает до четырех гидроагрегатов, однако остальные постоянно находятся в состоянии готовности. В случае необходимости их можно запустить в любой момент, на это уйдет всего две минуты, когда как ТЭЦ на это потребуются сутки.

Летом, когда ТЭЦ уходят на ремонт, вся нагрузка ложится на гидростанцию, это как раз совпадает с резким повышением воды — той самой фазой паводка. Вода пропускается через турбины, мы получаем электричество и даже не замечаем, что в природе что-то поменялось. Но когда воды становится слишком много, приходится поднимать затворы и начинать холостые сбросы, как сейчас. Обычно расход Красноярской ГЭС составляет 2700 кубометров воды в секунду, в 2006 году он достиг 10 тысяч кубометров, в 2010 – 6 тысяч.

Кстати, специалисты подчеркивают, на Красноярской ГЭС используются именно затворы, называть их шлюзами большая ошибка. Шлюзовая система используется на гидросооружениях для пропуска судов (например, на находящемся неподалеку судоподъемнике), а затворы на нашей гидростанции используют для сброса воды.

Масса каждого затвора 200 тонн, он поднимается двумя кранами, каждый из которых может поднять 125 тонн.

/https://assets.prmira.ru/cache/2021/06/06/img-2157-kopiia-ab383d51c6.jpg)

Если провести мысленный эксперимент и убрать гидростанцию, то уровень воды, вместо сбрасываемых сейчас 7 тысяч кубометров в секунду будет достигать 20 тысяч, а то и больше, утверждают специалисты. Произойдет это из-за того, что приток воды в водохранилище составляет 12-14 тысяч кубометров в секунду, именно Красноярское море позволяет накапливать воду и сбрасывать ее постепенно.

Также гидростанция позволяет избежать ледохода, специалисты отмечают, что именно отсутствие постоянного затопления и ледохода позволяет существовать острову Отдыха с его стадионами. Наводнение 1966 года, когда строящийся Центральный стадион ушел под воду это подтверждает.

180 кубометров в секунду! Зачем на гидроэлектростанциях сбрасывают воду «вхолостую»?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В Кольском крае больше 110 тысяч озёр и 18 с лишним тысяч рек. Это больше, чем во всех остальных регионах России. Не удивительно, что и гидроэлектростанций у нас тоже много. Чтобы получить электричество, человеку, порой, приходится спорить с природой, менять русла рек, строить плотины. Но овладеть искусством управления водой в совершенстве, наверное, не возможно. Кому хорошо, а кто страдает от холостых водосбросов…

Водосброс – зрелище мощное. Каждый год на заполярных гидроэлектростанциях открывают затворы, чтобы спустить лишнюю воду. Лишней она становится тогда, когда уровень воды начинает превышать допустимые отметки. Происходит это, как правило, после таяния снегов или во время обильных дождей.

ГЭС Нива-2 – старейшая в Мурманской области. Вода на водосброс поступает с Пинозеро, которое, в свою очередь, берёт её из Имандры. А полноводность Имандры – самого большого озера на Кольском полуострове, зависит от Хибин – когда в горах растает снег и сколько его будет. Этой зимой осадков было много, таял снег долго и поэтому водосбросы на Нивских ГЭС открыли только на прошлой неделе.

Олег Тяпинов, заместитель главного инженера филиала Кольский ТГК-1: «Вот такая поздняя весна, размазанная по времени, привела к тому, что Хибины стали таять гораздо позже, и уровень Имандры поднялся очень быстро. В этих условиях мы должны были открыть водосбросы на всех нивских станциях, на ГЭС-1,2,3, для того, чтобы обеспечить сохранность наших гидротехнических сооружений».

А вот многие кандалакшские дачники понадеялись, что водосброса в этом году уже не будет. Для них это почти катастрофа. Нива из мелкой речушки превращается в огромную протоку и смывает небольшой мостик, по которому ходят люди и ездят машины.

Это кратчайший путь для кандалакшан к дачным участкам. Но каждое лето люди сталкиваются с одной и той же проблемой – дорогу перемывает. Как говорят жители – год на год не приходится. Иногда водосброс длится неделю, две, иногда и целый месяц. В этом году воды особенно много, дорогу ни вброд не перейти, ни на хорошем внедорожнике не переехать.

Хороший внедорожник всё же пригодится – если очень нужно добраться к дачам, сделать это можно объездными путями – 12 километров разбитой грунтовки. Пётр Панов приобрёл домик по ту сторону берега в этом году. Сейчас в процессе ремонта, перевозил стройматериалы в прицепе, и оставил его на даче. Хотел забрать, да не успел – объявление о водосбросе пропустил, так что прицеп на даче остался надолго.

Пётр Панов, житель Кандалакши: «Есть ещё через этот… через центр. Там тоже есть дорога, но там плохая дорога. Я на своей машине не проеду».

Когда водосброс не очень большой, можно и вброд реку перейти, делится воспоминаниями кандалакшанка Евгения Соловьёва. В этом городе она прожила всю жизнь и к подобным ситуациям привыкла.

Евгения Соловьёва, жительница Кандалакши: «Раньше, особенно, мы ходили, молодые. По колено. Ещё и здесь дети на плечах».

А ещё до строительства ГЭС река была полноводной всё время. И кандалакшанам это было только в радость.

Евгения Соловьёва, жительница Кандалакши: «У меня муж здесь ходил и рыбу ловил. И вот поймает такую сёмжину, и вот идёт – на плече голова и хвост по земле вот так тащится».

Рыбные времена далеко в прошлом, Нива ГЭС-3 работает с декабря 49-го года. За это время жители протоптали дорожку, соорудили мост и ходят по нему не только к дачам, но и на родник за водой.

Раиса Киселёва, жительница Кандалакши: «Хотели 10 литров. Две канистры по 5 литров. Ей 5, мне 5. Теперь на родник мы не ходим по воду. Люди не ходят на дачу».

Руководство ТГК в курсе ситуации, этот мост – не единственная жертва большой воды. Люди делают в нижней части рек огороды, ставят хозяйственные постройки. По закону, всё должно быть согласовано с владельцами гидротехнических сооружений, но по факту – многие закон игнорируют, а потом причитают.

Олег Тяпинов, заместитель главного инженера филиала Кольский ТГК-1: «Что касается нивских территорий – большинство построек не согласованы. Это,так называемый, самострой. Поэтому люди строят на свой страх и риск, и когда открываются холостые водосбросы, мы заранее предупреждаем и органы власти, и муниципалитеты, водников, рыбников и так далее, заранее, за определённый срок, от 3-х до 5-ти дней».

Приводить в порядок объездную дорогу к дачам администрация Кандалакши не торопится. Вот и приходится людям либо гробить машины, либо наматывать километры пешком, либо вовсе отказываться от поездки на дачу. А пока огородники сетуют на несправедливость, каякеры готовят свои плавсредства. Водосброс для них – повод устроить соревнования, ведь бурлящая речка с большими перепадами, валами и бочками – отличная трасса, Ниву в этот период спортсмены считают одной из лучших водных трасс. Так что мощная стихия к людям вполне благосклонна. Главное – относиться к природным капризам с пониманием.

Крупный отток: как остановить обмеление Волги

Из-за сложной гидрологической обстановки в Астраханской области ожидается нарушение водоснабжения более десятка населенных пунктов, будут остановлены паромные переправы. Дело в том, что уровень воды на нижней Волге упал более чем на 60 см, что на 20–25 см ниже, чем в самом маловодном 2010 году. Почему в реке постоянно не хватает воды и как с этим бороться — разбирались «Известия».

Что случилось на Волге

О проблемах на нижней Волге сообщили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГО ЧС).

— Сложная гидрологическая обстановка складывается в Астраханской области, где в результате обмеления нижней Волги, ильменей и ериков прогнозируется нарушение водоснабжения 13 населенных пунктов Наримановского, Лиманского, Икрянинского районов, где проживает более 10 тыс. человек, — заявили в институте. — Вероятны остановка паромных переправ, снижение промысловых запасов рыбы в результате затруднения судоходства, а также заморные явления в зимний период.

Указывается, что уровни воды в створе Астрахани оказались ниже показателей 2010 года. Сейчас эксперты предлагают местным властям спланировать и провести комплекс превентивных мероприятий для минимизации ущерба в период маловодья и надежного обеспечения населения водой.

По состоянию на четверг, 21 октября, по данным «РусГидро», уровень реки на Волжской ГЭС — последней перед астраханским створом — составлял 14,47 м. Это примерно на 2,5 м больше, чем так называемый уровень мертвого объема (УМО), предельного для спуска водохранилища. Несколько дней назад уровень Волги приближался к этому показателю и выправился лишь недавно.

Сброс воды на Волжской ГЭС

Проблемы есть и на других ГЭС — например, уровень воды на Чебоксарской гидроэлектростанции составляет 63,08 м при УМО в 63 м. Почти на всех волжских ГЭС уровень воды ниже нормального подпорного уровня — отметки полного наполнения водохранилища при нормальных условиях.

В Росводресурсах на днях обсуждали проблему водохозяйственного комплекса нижней Волги, отметив, что на Волжско-Камском каскаде продолжается сработка водохранилищ для гарантированного обеспечения судоходства. Ведомство отмечает, что ситуация стабилизируется, но предупреждает о проблемах в дальнейшем.

Почему в реке не хватает воды

— Основная причина маловодья, которое сложилось в бассейне Волги, — крайне низкая естественная приточность в III, IV кварталах 2021 года, — сообщили «Известиям» в Росводресурсах. — Это связано с количеством осадков, сезонными температурами.

Весной водохранилища были наполнены до максимума, к началу периода расходования запасы каскада составляли 99%. Вегетационный период был пройден уверенно, водой были обеспечены все отрасли: ЖКХ, сельское и рыбное хозяйство, транспорт, энергетика. Однако в период отдачи приточность составляла лишь 30–40% от нормы, отметили в ведомстве. Возможность удовлетворения потребностей отраслей остается «исключительно за счет накопленного в весеннее половодье ресурса». Не будь каскада, подчеркивают в Росводресурах, природный сток был бы вдвое меньше.

— Количество осадков в первой декаде октября не достигло и 10% от нормы, — заявили в ведомстве. — По данным Росгидромета, наиболее вероятная величина притока в водохранилища Волжско-Камского каскада в октябре составит 11,5 куб. км при норме в 14,9 куб. километров. Но аномальным маловодье на Волге назвать нельзя. Минимальным значением за последние 10 лет отметился 2010 год, тогда приток составил 8,7 куб. км.

Опрошенные «Известиями» эксперты также указали на проблемы притока как основную причину маловодья. Генеральный директор Фонда «Без рек как без рук» Олег Ломаков отмечает, что Волжский бассейн вбирает в себя огромное количество малых рек, но те привносят в Волгу совершенно не то количество воды, что раньше.

— Воду в малых реках разбирают на различные хозяйственные цели, также есть глобальная проблема, связанная с изменением климата, потеплением, — рассказал он «Известиям». — Теперь часто за весьма малоснежной зимой приходит очень быстрая и динамичная весна, и снег просто сжирается солнцем, не успевая переходить в агрегатное состояние в виде воды, просто испаряется. И у этих маленьких речушек не остается питательного ресурса.

Завкафедрой природообустройства и водопользования Казанского приволжского федерального университета Нафиса Мингазова также замечает, что сейчас приходится сталкиваться со снижением полноводности малых рек, питающих каскад водохранилищ.

— О том, что сокращается количество малых рек, исчезает их полноводность, говорится уже давно, — сообщила она «Известиям». — Еще в 1980-х годах были программы по сохранению малых рек, но именно сейчас как-то особенно стало заметно, что всё это очень сказывается на состоянии таких крупных объектов, как Волга.

Андрей Асташин, доцент кафедры географии, географического и геоэкологического образования Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина, отмечает, что сокращение водности притоков — это только одна из проблем. Причем, замечает он, не везде она актуальна — некоторые из притоков увеличили показатели водности, другие сократили. Но есть и вторая важная причина — уровень дна поднимается.

— Происходит накопление донных отложений, которые в недавнем прошлом были не чем иным, как почвами, слагающими бассейны рек, питающих Волгу, — пояснил Асташин «Известиям». — Весной происходит таяние снега, летом — ливни, и обильный сток воды провоцирует разрушение почвенного покрова, который поступает через притоки в саму Волгу и оседает на дне. Это вообще естественный процесс, но в условиях высокой распаханности и низкой лесистости интенсивность поступления обломочного материала резко возрастает.

Лучший пример подобного явления — остров Гребневские пески на Оке в Нижнем Новгороде, который намыт течением из речного песка. Этот остров появился вокруг опор мостов через Оку, аналогичные постепенно появляются и на Волге. Тот почвенный покров, который не зацепился за эти острова, оседает на дне.

Куда ушла вода из притоков Волги

Андрей Асташин отмечает: что касается сокращения водности притоков, то здесь явно видна зависимость от сокращения площади лесов.

— Особенно принципиальна эта проблема в тех местах, где водотоки берут свое начало, — рассказал он. — Если леса сводятся там, это наиболее интенсивно влияет на сокращение водности притоков и, соответственно, сокращение водности самой Волги. Если лесистость сокращается в среднем и тем более в нижнем течении, это не так болезненно сказывается на состоянии водотока.

Нафиса Мингазова отмечает, что причина обмеления притоков Волги также кроется в нарушении водоохранных зон — их застраивают, вырубают лес, строят пруды или водохранилища, которые перехватывают воду на пути к большой реке.

— На Волжско-Камском каскаде несколько тысяч рек, и на них образовано 850 водохранилищ и прудов, — говорит она. — И количество прудов только растет. Но проблему мало кто представляет в полной мере.

По словам Олега Ломакова, проблемы малых рек вообще очень слабо исследованы. Даже в пределах Московской области, говорит он, где есть 4 тыс. малых рек, регулярную информацию получают об экологическом и гидрологическом состоянии только 20 из них, и то очень обрывочную.

— Мы сравнительно недавно из докладов государственных служб выяснили, что замеры в Оке производят один раз в месяц, — говорит Ломаков. — То есть 13-го числа делают замер, а 14-го, например, происходит прорыв нефтепровода, но целый месяц мониторингом ситуации теперь никто не будет заниматься.

Он считает, что нужно говорить о единой системе питания функционирования рек и следить за за ней с помощью масштабной системы мониторинга.

Андрей Асташин замечает, что для решения второй проблемы — поднятие уровня дна — нужно заниматься водоохранными зонами, которые выполняют функцию последнего барьера на пути стока в русло, а также полезащитными полосами, которые сокращают интенсивность эрозии в бассейне рек.

— Если процесс эрозии почв заглушить в самом начале, на полях, то в Волгу обломочный материал не будет попадать, — сказал он. — Если не удалось этого сделать, то последняя попытка остановить поток на пути в Волгу — водоохранные зоны, где нельзя ничего рубить.

Он замечает, что остановить разрушение почвенного покрова важно еще и для продовольственной безопасности страны, так как в реку уходят сформированные почвы. Делать это нужно, высаживая защитные лесополосы, что практиковалось еще до Советского Союза. Многие из них сейчас оказались заброшены.

Как решить проблему обмеления

В России принят федеральный проект «Оздоровление Волги», который входит в нацпроект «Экология». Однако эксперты замечают, что озвученными выше проблемами он не занимается.

— Проект «Оздоровление Волги» вообще не смотрит на проблемы притоков, — говорит Мингазова. — Он направлен в основном на то, чтобы построить новые очистные сооружения, реконструировать старые, убрать накопленный вред, в частности, затонувшие судна, где-то берегоукрепление сделать. Это важно, но это только малая часть проблем.

Она заметила, что в программе ничего не говорится про озеленение водоохранных зон, про усиление режима их охраны, про мероприятия по экореабилитации нарушенных территорий в бассейне Волги.

Андрей Асташин замечает, что чиновники вообще очень часто не понимают слово «бассейн реки», подразумевая под этим лишь ее русло.

— Заниматься оздоровлением только этого русла — это всё равно, что пытаться решить проблему тонущего корабля вычерпыванием воды, — замечает он. — Воду, конечно, надо черпать, но это можно бесконечно делать, пока не заделаешь пробитый борт.

Нафиса Мингазова отмечает, что программу нужно значительно увеличивать, рассматривая проблему целиком, с мероприятиями, касающимися всех ее аспектов, и с мощным научным обоснованием.

В Росводресурах заметили, что если рассматривать перспективы решения проблем, вызванных маловодьем, в разрезе федерального проекта «Оздоровление Волги», то нужно понимать, что работы, касающиеся повышения водности, сосредоточены в низовьях — Волго-Ахтубинской пойме.

— Для волгоградского региона и юга России территория выполняет важнейшую климатоформирующую и средообразующую роль, а также имеет огромную международную природоохранную значимость, — сказали в ведомстве. — Гидрология территории изменилась в результате строительства каскада. Сегодня мероприятия по восстановлению Волго-Ахтубинской поймы, уникальность экосистемы которой признана на уровне ЮНЕСКО, входят крупным блоком в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Указывается, что в пойме реализуется комплекс мероприятий по восстановлению проточности водных объектов и строительству гидротехнических сооружений, необходимых для пропуска паводковых вод. Весь комплекс мероприятий по расчистке водных объектов и строительству водопропускных сооружений позволит не только восполнить утраченное биоразнообразие Волго-Ахтубинской поймы, но и повысить качество жизни населения, заявили в Росводресурсах.

Что будет с Волгой дальше

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян подчеркивает: как такового обмеления Волги нет — если учитывать среднемноголетние показатели годового стока. Эти показатели не уменьшаются, а находятся на одном уровне более 30 лет.

— Иногда бывают неприятности, как со всеми абсолютно природными явлениями, — говорит он. — В позапрошлом году, например, быстро прошло низкое половодье, и, несмотря на большое количество снега, таяние было неблагоприятным. В результате нерестилища высохли прежде, чем рыба до них смогла доплыть. Но никакого обмеления не произошло, потому что годовой сток был примерно на традиционном уровне.

Он подчеркнул, что Волга действительно мелеет летом, в летнюю межень. Зимой же сток в Волгу существенно увеличивается, просто это не так заметно.

Данилов-Данильян указывает в первую очередь на серьезные проблемы маловодности Дона, как раз по причине отсутствия лесов в его бассейне.

— Бассейн Волги расположен в значительной части в лесной зоне, в лесостепной зоне, степной зоне и в зоне сухих степей, — рассказал он «Известиям». — Осадки в лесной зоне только растут, поэтому даже если будут — а они, конечно, будут — определенные неприятности в других зонах, особенно в зоне степей и сухих степей, то на Волге это не должно сказаться. А вот в бассейне Дона лесной зоны практически нет. Он течет по лесостепи, по степи и по сухим степям, а там с осадками неизвестно что будет, а испарение точно увеличится из-за потепления.

Он добавляет, что проблемы есть и на Волге.

— Например, есть отрезок между Городцом и Нижним Новгородом в 40 с лишним километров, через который с трудом проходят в межень крупнотоннажные суда, — говорит Данилов-Данильян. — Но это не потому что Волга мелеет, а потому что не достроен Волжско-Камский каскад и, по-видимому, не будет достроен. И нет компенсирующих сооружений, которые могли бы держать уровень на этом участке.

Об этой проблеме в ИВП РАН уже неоднократно говорили. Так, в институте со ссылкой на главного научного сотрудника отдела гидрологии речных бассейнов Виталия Беликова отмечают, что из-за этого отрезка единая глубоководная система европейской части России практически разорвана пополам. При этом реальных альтернатив строительству Нижегородского низконапорного гидроузла, вокруг сооружения которого уже сломано немало копий, фактически не существует, отмечают в институте.

По словам Данилова-Данильяна, в целом долгосрочные прогнозы по Волге в основном говорят, напротив, об увеличении водности и лишь некоторые предсказывают ее уменьшение.

В Росводресурсах осторожно относятся к подобным прогнозам.

— Климат, действительно, меняется, — заявили «Известиям» в ведомстве. — И на водных ресурсах это сказывается в первую очередь, амплитуда колебаний становится шире. Говорить о том, когда водность на Волге повысится, пока нельзя.

Говоря в целом о проблеме обмеления Волги, в Росводресурсах указали на необходимость своевременных профилактических мероприятий, которые бы гарантировали дальнейшую работу водозаборных сооружений в условиях малой естественной водности.

— Регионам Нижней Волги необходимо адаптироваться к существующим гидрологическим особенностям территорий с учетом проектной отдачи каскада: ЖКХ и сельское хозяйство — в первую очередь, — отметили в ведомстве. — Тогда каскад сможет функционировать на запроектированных пониженных отметках безболезненно для населения.

Пока не будут реализованы основные мероприятия — в частности, проработка рисков образования шуги, переустройство водозаборов, создание новой инфраструктуры, — нужны аварийные системы, чтобы население было обеспечено водой при любых погодных условиях. Также энергокомплекс должен иметь ресурс на случай сильных холодов.

/https://assets.prmira.ru/cache/2021/06/06/img-6026-kopiia-ab03ef4048.jpg)

/https://assets.prmira.ru/cache/2021/06/06/9f2178bd-d3e2-42b4-8eee-347c5f6ef2bf-kopiia-40eb5e7b40.jpg)

/https://assets.prmira.ru/cache/2021/06/06/7ca43e70-8f32-4070-b30e-9b22953f0628-kopiia-9be9baca54.jpg)

/https://assets.prmira.ru/cache/2021/06/06/96acafa7-c909-4f71-8470-e5646cb4efa0-kopiia-8f4e907164.jpg)

/https://assets.prmira.ru/cache/2021/06/06/img-6127-kopiia-5f71023312.jpg)

/https://assets.prmira.ru/cache/2021/06/06/img-6054-kopiia-f84f569bc7.jpg)