что значит туалет в 19 веке

Когда туалет был гардеробом, и при чем тут вечерний наряд

Сложности вечернего туалета

Это сегодня жизнь в замке принято романтизировать, однако вряд ли жить там было так просто: отсутствие воды, каменные стены, которые было невозможно протопить, длинные темные коридоры и антисанитария ― все это сопровождало владельцев замков. Для того, чтобы обитателю замка привести себя в порядок, требовалось огромное количество времени, сил и даже специальная комната для этого.

Вообще, термин «туалетная комната» возник как обозначение помещения, где одевались, делали макияж и прически, прихорашивались. Туалетные комнаты были только у очень богатых людей, которые тщательно ухаживали и следили за собой, и, конечно, их туалет, как и одеяние, был довольно сложным. Непосредственно в этой комнате был и столик, который также называли туалетным. В те времена французское слово «туалет» не считалось просторечным и не имело какой-то грубой окраски.

И лишь в конце XIX столетия слово приобрело эвфемистический характер, превратившись в самый обычный туалет, который мы знаем и сегодня. Но все же отголосок этой истории сохранился и в нашей жизни: у многих девушек есть туалетный столик, туалетная вода, которая была неотъемлемой частью туалетных комнат, и многие все так же в своем лексиконе употребляют слово «туалет» в значении каких-нибудь сборов и одевания (например, утренний туалет).

И гардероб был туалетом

И если «туалетная история» со столиками и нарядами относительно прозрачная, то спешим вас удивить, что когда-то туалет называли гардеробом, более того, он непосредственно обозначал то, что сегодня принято называть уборной. В Германии туалеты строили в отдельных башнях: пройти к ним нужно было через галерею, они нависали над рекой и назывались данскерами.

А пришел этот термин из Средних веков: гардеробом называли небольшое помещение, где, собственно, владелец замка мог уединиться по своим очень личным делам. Обычно эти помещения располагались в эркерах и выступали из стены, нависая над улицей: так себе зрелище, конечно, для тех, кто прогуливается снизу. Гардеробы до сих пор сохранились в некоторых средневековых замках Европы.

И да, эти гардеробы и тогда были непосредственно связаны с одеждой: дело в том, что одежду хранили рядом с этим укромным помещением. В то время верили, что едкий запах способен защитить одежду от моли и блох, поэтому гардероб фактически выполнял две функции и был не только туалетом, но и шкафом.

Ванные и туалеты в 19м веке

Ванные и туалеты в 19м веке

Давайте нагло приоткроем самую сокровенную завесу викторианской жизни и поговорим про туалеты в эту славную эпоху. Унитазы, похожие, на те что установлены в современных туалетах, начали появляться в 1850х годах. До этого дело ограничивалось двумя вариантами – или отхожее место, обычно во дворе, или горшок. Уборная находилась на заднем дворе, в укромном местечке, где никто не мог потревожить ваш покой. Даже после изобретения унитазов многие семьи продолжали пользоваться уборными на улице, или же устанавливали современный туалет в доме, а слуг продолжали гнать во двор. Хорошо иллюстрирует «походы на двор» совместная эпиграмма Пушкина и Баратынского. Она не имеет никакого отношения к викторианской Англии, но очень мила:

Князь Шаликов, газетчик наш печальный,

Элегию семье своей читал,

А казачок огарок свечки сальной

Перед певцом со трепетом держал.

Вдруг мальчик наш заплакал, запищал.

«Вот, вот с кого пример берите, дуры!»

Он дочерям в восторге закричал.

«Откройся мне, о милый сын натуры,

Ах! что слезой твой осребрило взор?»

А тот ему: «Мне хочется на двор».

Такой моцион – беготня из спальни во двор – конечно полезен для здоровья, но не в том случае, если на улице метель, или если вы съели фунт зеленых яблок, забыв предварительно помыть руки. Поэтому помимо уборных пользовались и ночными горшками.

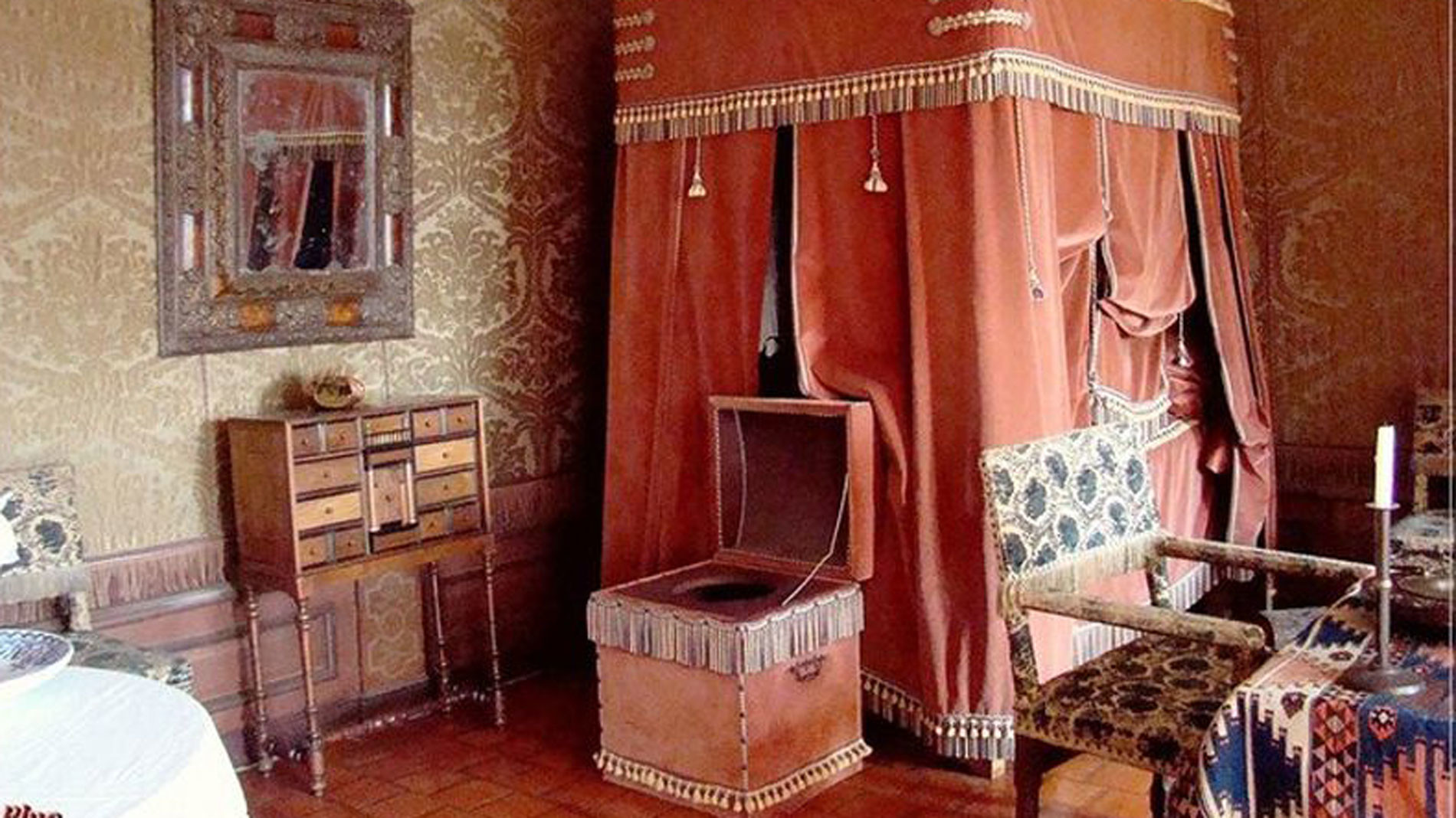

Ночной горшок вообще нетрудно перепутать с кастрюлей – быть может, какой-нибудь сельский житель, очутившись в столице, и польстился бы на блестящее фарфоровое чудо с росписью, и подарил бы его любимой теще в качестве супницы. Впрочем, у ночного горшка обычно есть ручка – чтобы слугам проще было его поднимать – и крышка. Хранился ночной горшок под кроватью, а во время утренней уборки спальни обязанностью служанки было его опорожнять. Многие хозяйки настаивали на том, чтобы на этаже, где находится детская, не было раковин, дабы у прислуги не было соблазна вылить содержимое горшка туда, не донеся его до подвала, где располагались хозяйственные помещения. Это было бы великим преступлением против гигиены. Помимо горшков обычной формы – с округлыми боками и ручкой – встречались так же горшки оригинальных форм. Например, небольшой вытянутый горшок с подъемом впереди назывался Bourdaloue – считается, что названием своим он обязан французскому священнику Louis Bourdaloue. Его проповеди были такими длинными, что служанкам приходилось приносить хозяйкам горшки, чтобы те могли справить малую нужду не выходя из помещения. На дворе стоял 17 век, и пышные юбки вполне позволяли проделать это незаметно. Хотя эта история скорее относится к разряду городских легенд.

Появлению новых унитазов, похожих на современные, способствовали несколько условий. Во-первых, сама чаша унитаза должна быть сделана из материала, не впитывающего влагу и частицы грязи. Такой материал – глазированная керамика – была доступен и ранее, но помимо этого требовался еще и эффективный клапан. В-вторых, требовалась не менее эффективная система слива. Прародители современных унитазов были неудобными именно по причине того, что эффективность двух последних элементов оставляла желать лучшего. Если рассмотреть схему первого унитаза, то можно увидеть что вода скапливалась в медном резервуаре внизу унитаза – он еще называется D trap, потому что по форме напоминает букву D. Контейнер с продуктами жизнедеятельности опорожнялся в резервуар, куда затем следовало слить воду, чтобы она вынесла продукты жизнедеятельности дальше в канализационную трубу. Этот унитаз доставлял своим пользователям массу проблем. Приходилось тратить много воды, чтобы смыть все качественно. Тем не менее, лондонские правила запрещали использовать больше двух галлонов воды для одного смыва. Этого количества воды не всегда хватало, чтобы полностью очистить резервуар, поэтому запах был еще тот (быть может, даже хуже того, что стоял в нашем школьном туалете). Поэтому первые туалеты устраивали в где-нибудь в задних комнатах, чтобы сомнительный аромат не потревожил хозяев в гостиной.

Но не вечно же длиться этому безобразию! На смену старомодному унитазу пришел унитаз с сифоном (S-bend), что позволяло полностью опорожнять резервуар и блокировать все запахи. Так же произошли изменения в системе слива – если раньше слив зависел лишь от силы воды, то 1870х годах начали применять бесклапанный сифон, создававший вакуум, который помогал всасывать загрязненную воду. В 1860х – 70х годах наиболее популярны были унитазы, произведенные компанией Томаса Краппера, человека с фамилией, удивительно соответствующей роду его занятий. Тем не менее, глагол to crap – «испражняться» – появился гораздо раньше и никак не связан с этим изобретателем. Вероятнее всего, его фамилия происходит от слова cropper – старинное обозначение фермера.

Поскольку унитазы были наконец лишены дурного запаха, они начали выходить из подполья. Теперь незачем было устанавливать туалет в закутке в дальних комнатах. Теперь им можно было гордиться. Самым популярным месторасположением туалета стал чуланчик под лестницей, поближе к гостиной и зале. Тем не менее, при смыве унитаз издавал такой громкий звук, что его было слышно в гостиной, и могло смутить помешанных на приличиях викторианцев.

В начале своей карьеры унитазы находились в деревянном футляре, закрывавшем чашу. Но начиная с конца 1870х, наступила мода на унитазы всех форм и расцветок, в стиле ампир и ренессанс, богато украшенные лепкой, росписью и т.д. Но несмотря на то, что внешний вид унитазов поражал воображение, с туалетной бумагой обращались по старинке – обычно для этих нужд шла любая доступная бумага, например, старые конверты или бумажные пакеты. Бумагу резали на куски, нанизывали на нитку и вешали эту конструкцию в туалете. Вспомнить хотя бы героинь Пратчетта нянюшку Ягг и матушку Ветровоск. Вот так в «Дамах и Господах» описывается уборная Эсме:

В уборной поселился барсук.

Матушка Ветровоск вынуждена была несколько раз ткнуть в него помелом наконец до барсука дошло, и он неуклюже уковылял прочь. Затем матушка сняла ключ, висящий на гвоздике рядом со старым выпуском «Поижидневного Ещегодника», и зашагала по дорожке к своему домику.

Так же в разговоре о туалетной бумаге – о викторианской или о какой-то иной – просто невозможно еще раз не упомянуть Пушкина, потому что он воспел ее в стихотворении «Ты и Я». В данном случае нас интересует не политический контекст, а тот скорее разница в качестве туалетной бумаги в зависимости от общественного положения. Наверняка и у викторианцев существовало такое расслоение.

«Cправляли нужду во дворах, по старинке». Как менялись общественные туалеты в Москве от Петра I до наших дней?

«Мужчины были неприхотливы»

В Средние века и в раннее новое время вопрос о создании в городе общественных туалетов вообще не стоял. Хотя улицы тогда, по меркам современного человека, находились в антисанитарном состоянии.

Первые общественные туалеты в Москве появились при Петре I, когда он предпринял целый комплекс мер по обустройству города. По тому же указу москвичей стали штрафовать за «выкидывание сора и помета в переулки». Однако первые туалеты представляли собой просто выгребные ямы, над которыми строили деревянные помосты.

Если говорить о XVIII-XIX веках, то тогда наблюдалось огромное нашествие крестьян в Москву. Большинство из них справляли нужду во дворах, по старинке. Тем более что никаких наказаний еще в конце XIX века за это не предусматривалось. Известно, что и в середине, и в конце XIX века москвичи, в первую очередь мужчины, были в этом деле совершенно неприхотливы. Завсегдатаи Толкучего рынка на Старой площади в качестве отхожего места использовали арки Китайгородской стены. А в центре Воскресенской площади в качестве открытых писсуаров приспосабливали деревянные колоды извозчиков. Это при том, что располагались они под окнами известных трактиров.

Тема фольклора вокруг туалетов велика. Так, в туалете Ярославского вокзала до революции зачастую ночевали жители Хитровской площади — ночлежек на всех не хватало.

«Принимали туалет за часовню»

По состоянию на сегодняшний день самый старый общественный туалет Москвы находится в сквере Девичьего поля — по адресу Плющиха, 57. Работает он с 8:00 до 20:00. Его архитектор известен — это Максимилиан Геппенер, который на рубеже XIX-XX веков немало всего в городе построил.

Спроектированное им здание — один из немногих в Москве и России туалетов в стиле модерн. Такие же есть у Александровского сада Петербурга. Стилистика этих туалетов полностью отвечает архитектурному канону времен Серебряного века. Их фасадами можно восхищаться до сих пор, но внутри, конечно, давно уже провели ремонт. Там от модерна и следа не осталось.

Фото: сайт «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора

В то же время нам известно, как такие места обустраивали в Москве при царской власти. Например, туалет на Большой Сухаревской площади был оснащен газовыми отопительными приборами. Печное отопление и электрический свет были в подземном туалете на Театральной площади, который первым в городе предлагал «раздельное посещение». Кроме бесплатного отделения там было еще и платное, в котором посетитель получал мыло, одеколон и полотенце.

Другой туалет, находившийся на Смоленско-Сенной площади и сделанный из красного кирпича, запомнился современникам тем, что был украшен белыми карнизами с крестами. Приезжавшие на базар крестьяне крестились, принимая заведение за часовню.

Помимо общественных туалетов в таких капитальных зданиях в городе существовала сеть деревянных павильонов и будок, устанавливавшихся над выгребными ямами в тех районах, где не было канализации.

Наблюдать за туалетами предписывалось бульварным сторожам, которые получали за эту работу небольшую доплату. Но фактически они мало что делали, так что туалеты часто бывали грязными, и от этого популярностью не пользовались.

До революции их называли «ретирадами» (что по-французски значит «убежище»), сортирами или общественными клозетами. Располагались они в основном в центре: у рынков и вокзалов.

Таких общественных клозетов в Москве в начале XX века существовало около десяти. И в 1912 году их передали в ведение управления городской канализацией. Постановлением думы их территориально распределили по четырем участкам и со временем выделили в самостоятельную службу.

«Чем-то смущено обоняние мое»

В тех частях города, где не было еще канализации, содержимое выгребных ям по ночам вывозили в бочках на телегах.

Вот как художник Михаил Нестеров описывает в своих воспоминаниях ночной грохот колонны ассенизаторов в 1910 году, когда он жил на Донской, 28: «Из окон перспектива на обе стороны: налево — к Калужским воротам, направо — к Донскому монастырю, к семнадцативековой церкви Ризоположения. Погода стоит жаркая — май месяц. Ложусь, на ночь открываю окна. Однако часу в первом просыпаюсь от какого-то неистового грохота, такого равномерного и бесконечного. Что бы это могло быть? А грохот по Донской несется неустанно. Совсем проснулся, не могу уснуть. И чувствую я, что, кроме грохота, чем-то смущено и обоняние мое. Встаю, подхожу к открытому настежь окну и вижу: от самой Калужской площади u тyда — к Донскому монастырю — не спеша громыхают сотнями «зеленые бочки». Донская, моя прекрасная Донская, с липовыми аллеями по обе стороны широких панелей, входит в число тех улиц, по которым каждую ночь до рассвета, чуть не большую часть года, тянутся со всей Белокаменной к свалкам ассенизационные обозы. И так будет пока отцы города не устроят канализацию».

«Солдаты справляли нужду в подъездах»

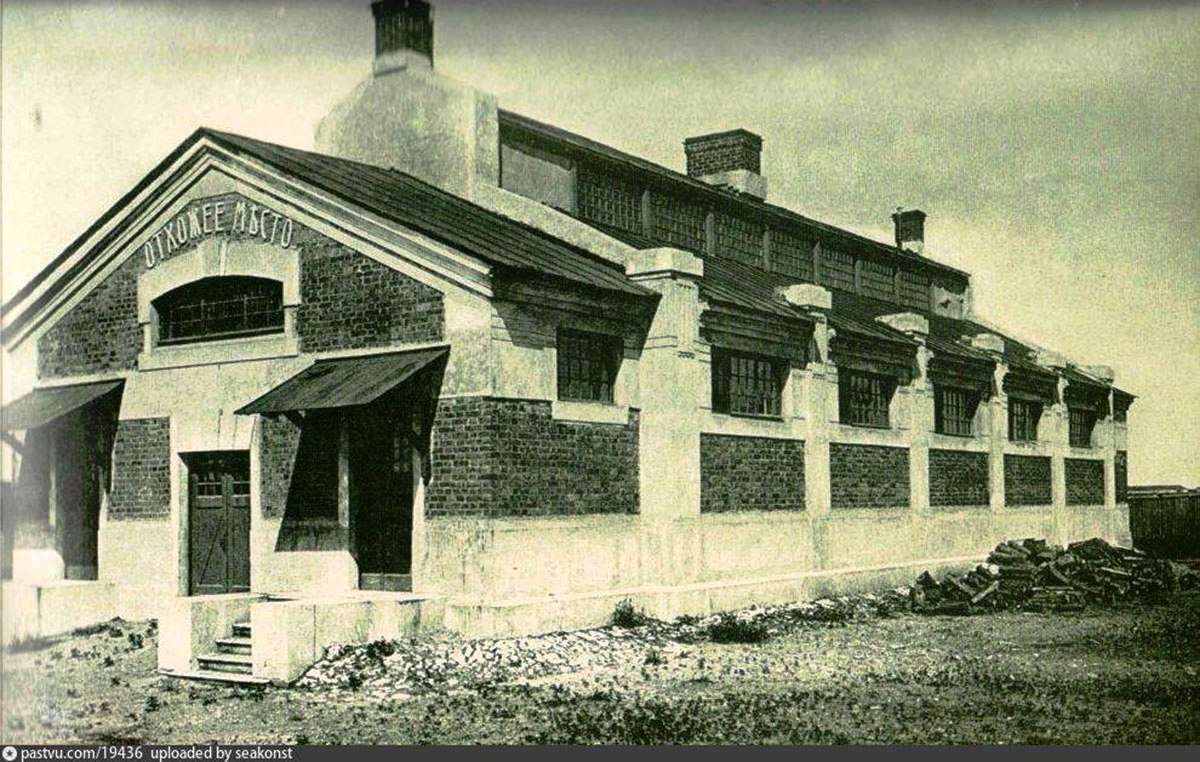

Были среди московских туалетов и гиганты. Например, при станции «Пресня» в начале XX века такое заведение было построено возле военной части.

Модерновым шрифтом на стене было написано: «Отхожее место». Рассчитано оно было на 52 человека. По странному стечению обстоятельств сейчас в этом здании находится офис.

Население Москвы многократно возросло после революции 1917 года и переезда сюда в 1918 году советского правительства. Тогда многие деревянные туалеты были просто разобраны на дрова.

Восстановили службу общественных туалетов в Москве только в 1922 году. В 1925 году в городе их было уже 17 штук, при этом платным был только один из них — на Театральной площади. По воспоминаниям современников, ко многим из них выстраивались очереди.

Городской бюджет на строительство туалетов долгое время выделялся очень небольшой, и под туалеты старались использовать уже существующие постройки. Среди них оказался бастион храма Христа Спасителя. В какой-то момент под уборную даже планировали отвести подземную часть храма Василия Блаженного. К счастью, проект так и не реализовали.

В 1930-е годы, когда начали проводить массовые военные парады, многие горожане высказывали свое недовольство тем, что солдаты справляли нужду рядом с жилыми домами, во дворах, в подъездах. После этого при Сталине, с середины 1930-х годов, в Москве начинается строительство сети нормальных, всем доступных общественных туалетов.

Забытая «техника чистых трусов» и другие невероятные факты о туалете прошлого

Ещё каких-то 100 лет назад у нас не было ни тёплой воды в избытке, ни мягкой туалетной бумаги. Как следствие, вопрос гигиены в древности и вплоть до XX века люди решали весьма креативно. Кто-то, отправляясь в туалет, брал с собой специальные палочки. Другие не могли обойтись без помощника. Третьи использовали камни. Лайф рассказывает о самых невероятных приспособлениях, которыми люди пользовались в туалетах на протяжении всей истории.

Нюансы гигиены историками изучаются весьма серьёзно и тщательно, несмотря на деликатность темы. Ведь и эта деталь тоже помогает современным людям понять предков лучше. Как следствие, походам в туалет посвящено много научных трудов. Довольно большой вклад в изучение гигиены древних людей сделал антрополог Филипп Шарлье: в 2012 году он опубликовал большую статью «Туалетная гигиена в классическую эпоху». В ней он приводит убедительные доказательства использования тех или иных способов подтирания в античной Греции и Древнем Риме.

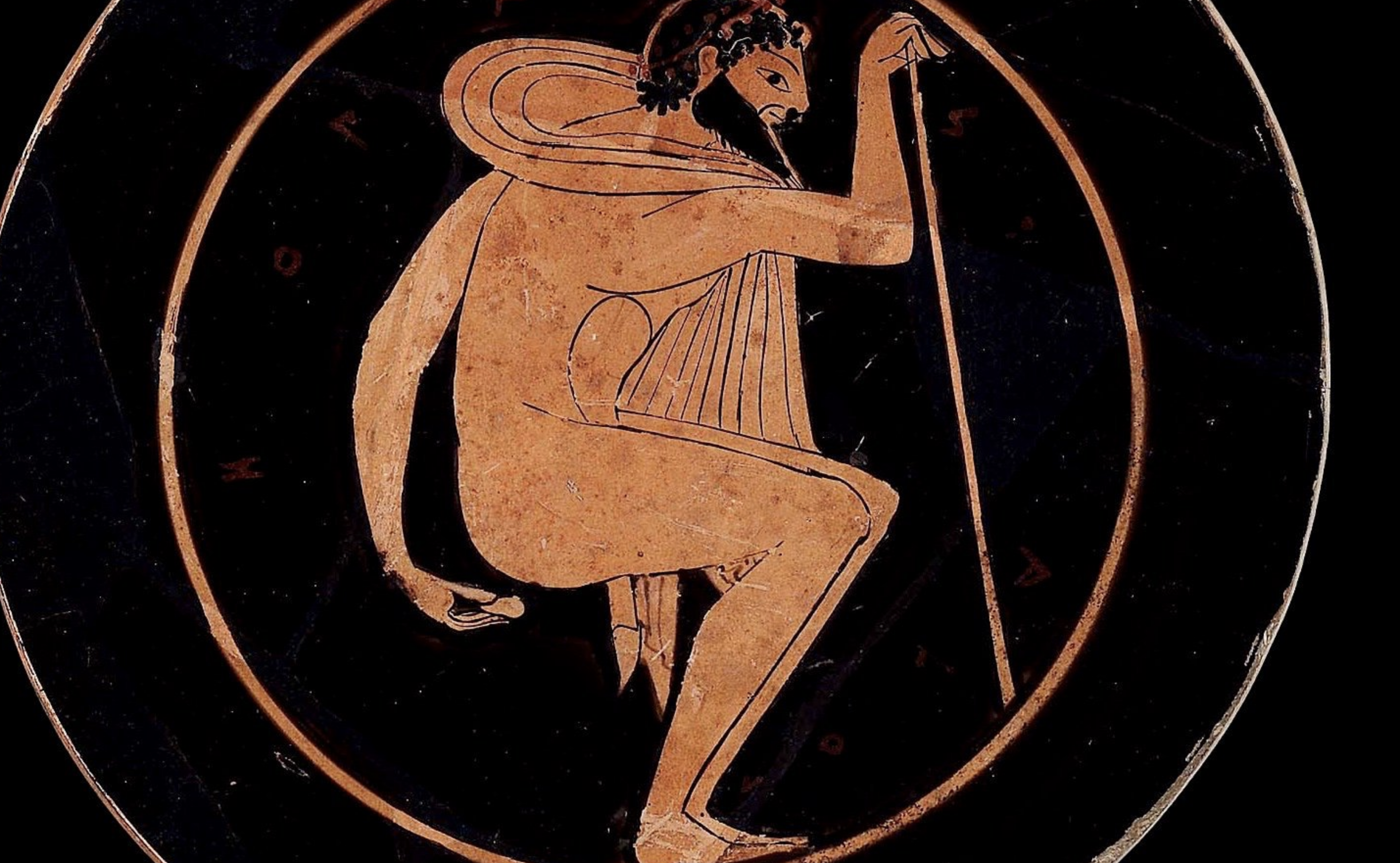

На местах греческих полисов археологи часто находят овальные керамические камушки диаметром от 3 до 12 см. Долгое время считалось, что они использовались как игральные фишки или крышки для сосудов. Филипп Шарлье же считает, что дискообразные голышки заменяли грекам туалетную бумагу.

Подтверждает эту теорию несколько фактов. Во-первых, в Бостонском музее изобразительных искусств можно найти винный сосуд, на котором изображён мужчина, который скребёт свой зад именно небольшим камушком. Во-вторых, известно, что у греков была поговорка, которая звучит примерно так: «И трёх камней достаточно, чтобы подтереться». В-третьих, наибольшее скопление керамических кругляшков археологи всегда находили вблизи древних отхожих мест. Именно камнями на родине Олимпийских игр пользовались не всегда. За неимением оных люди не брезговали подтираться и черепками.

Известно, кстати, что некоторые греки, видимо очень злопамятные и обиженные, царапали на предметах гигиены имена своих врагов или ненавистных политиков. Во всяком случае, в распоряжении учёных есть камни с именами Сократ, Перикл и Фемистокл.

Туалетные скребки в древние времена были распространённым явлением в принципе. Правда, в зависимости от ландшафта, люди «подскребались» разными предметами. Шарлье пишет, что жители прибрежных районов использовали раковины мидий, а обитатели Гавайских островов — скорлупу кокоса.

Римляне придумали более изысканный инструмент. Они избавлялись от нечистот на ягодицах терсориумом, специальным приспособлением, которое по факту является палкой с примотанной к одному из концов морской губкой.

Штуки эти были многоразовыми. Между визитами человека в клозет губки отмокали в бадьях либо с морской водой, либо с разбавленным винным уксусом. Что, впрочем, не мешало бурному развитию бактерий. Уже в античные времена народ знал, что в общественные туалеты лишний раз лучше не заходить.

Как минимум однажды терсориум стал причиной гибели человека. В середине первого века Сенека описал случай смерти германского гладиатора от туалетной палки. Перед очередным боем немец спрятался в уборной амфитеатра, засунул в глотку предмет гигиены и задохнулся.

Причуд личной гигиены хватает и в современной Японии. Но до особенностей ушедших эпох им всё же далеко. Чего только стоит расположение общественных туалетов. Часто они устанавливались на мостах, перекинутых через речные каналы. Считалось, что сдабривание воды калом и мочой увеличивает популяцию рыбы, которая в конечном счёте оказывалась на столах японцев. Исчезли «кавая» — так называется описанная разновидность клозетов — только после Второй мировой войны. Строительство похожих «речных домиков», к слову, практиковалось также во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индонезии. Туалетную же бумагу жителям Страны восходящего солнца заменяли сосновые щепки длиной до 25 см и шириной от одного до трёх см. Искренне надеемся, что они не лежали рядом с палочками, которыми едят. Наверняка перепутать было несложно.

Назывались приспособления «моккан». Перед тем как оказаться в туалете, каждая дощечка служила носителем информации. На моккан записывались короткие деловые послания, бытовые заметки и не только. Теряя актуальность, каждая надпись соскабливалась ножом. Только после того, как писать на палке становилось невозможно, она удостаивалась встречи с чиновничьим задом. В домах простых горожан мокканы встречались редко.

Особенности японского туалета в своих трудах подробно описал советский и российский японист-историк Александр Николаевич Мещеряков.

Голливудские фильмы приучили многих к тому, что Средневековье — это прежде всего благородные рыцари в сияющих доспехах и элегантные леди в пышных платьях. Читающие же люди ещё со школы помнят, что ничем из этого в Тёмные века и не пахло. Пахло, точнее невыносимо разило, тогда гнилью, скисшими нечистотами и немытыми телами.

Изабелла Кастильская, королева Испании, за всю 53-летнюю жизнь мылась всего два раза: при рождении и перед свадьбой. К слову, о свадьбах. Они чаще всего проводились в июне, поскольку, согласно традиции, именно в этот месяц дамы принимали ежегодные ванны. Герцог Норфолк не мылся из религиозных предубеждений. Только после того, как его тело покрылось гнойными нарывами, слуги вусмерть напоили господина и вымыли. Понять герцога можно — церковь не приветствовала сам факт мытья, ибо чистота потворствовала похоти. Собственно, монахам и монашкам поэтому запрещалось мыть что-либо, кроме рук или лица вообще.

Лорды, герцоги и короли, как известно, жили в высоченных замках. Отхожие места, «тайные покои», или, проще говоря, туалеты, располагались на каждом этаже. Реже — не вариант, так как из-за рациона диарея в Средневековье была верным спутником каждого богача. Уборные представляли собой комнаты с дыркой в полу, которая «телепортировала» кал и мочу прямо в ров. Простые горожане часто ходили по-большому в любом тёмном закоулке. Оттого сильные дожди тогда никто не любил: в узких улочках непременно возникали реки смердящей жижи.

Подтирались при этом люди не всегда, а если приходилось, то чем попало. Богатые, например, использовали в этих целях изящные полоски дорогих тканей. Бедняки в лучшем случае перебивались старыми тряпками. За пределами городов в ход часто шли листья растений и мох.

Англия в эпоху Нового времени

В период с XVI по XIX век отношения людей с гигиеной улучшились. Во всяком случае, у английской знати. Именно в Англии и именно в начале эпохи Нового времени появились «камергеры стула«. Главной обязанностью людей, занимающих эту должность, было сопровождение королей и лордов в туалет. Там камергеры занимались тем, чем вельможам заниматься было не положено: обслуживанием ануса. Ещё туалетные слуги часто общались с врачами, приставленными к богатым дворам. Камергеры докладывали лекарям о свойствах испражнений, что позволяло следить за состоянием здоровья господина.

Несмотря на незавидную участь, туалетные камергеры были одними из старших слуг в иерархии. Абы кого к своим окорочкам богачи не подпускали — только проверенных людей. И с ними короли да лорды во время туалета охотно делились государственно важной информацией. А то и вовсе спрашивали у слуг советов.

История дореволюционного туалета в Москве — как и где справляли нужду

Сейчас, даже сложно представить, что когда-то в Москве не было не только общественных туалетов, но и личных туалетных комнат в собственных домах. Но это действительно так. Даже во второй половине XIX века люди все еще справляли нужду прямо на улице. Относительно недавно появились общественные писсуары, которыми пользовались, озираясь по сторонам. А появление подземных и в целом комфортных туалетных комнат представители высших сословий игнорировали, отказываясь их посещать под любыми предлогами.

Появление же отдельных оборудованных помещений для справления нужды стало золотой жилой в дореволюционной столице.

Средние века: ненужный вопрос

В Средние века и до конца XVII века вопрос о строительстве общественных уборных даже не стоял. Это было личным делом каждого. Жители столицы ходили в туалет куда придется. Город находился в антисанитарном состоянии.

При Петре I: ориентир на чистоту людных мест

При правлении Петра I вопрос о местах, где можно справлять нужду, а где категорически запрещено, был поставлен на контроль. Для этой цели в городе вырывались выгребные ямы, над которыми возводили помосты. Для нарушителей, продолжающих облегчаться в неположенных местах, был предусмотрен штраф за «выбрасывание мусора и помета в переулки».

В XVIII-XIX веках наблюдался массовый наплыв в столицу крестьянского населения. Большинство из них не были приучены к специальным выгребным ямам и справляли нужду привычным для себя способом – во дворах. Простолюдины, а в особенности мужчины, были совсем неприхотливы в этом вопросе. Они смело использовали в качестве отхожего места все, что попадется на глаза. Так, на Толкучем рынке, расположенном на Старой площади, в качестве такого места была избрана арка Китайгородской стены. На Воскресенской площади без стеснения в качестве открытых писсуаров мужчины использовали деревянные колоды извозчиков, располагавшихся у всех на виду под окнами трактиров.

Стеснения прочь: что естественно, то не безобразно

В XIX веке на территории Москвы не было еще ни одного общественного туалета. Это было нормой. Горожане спокойно справляли нужду там, где придется. Они спокойно могли сделать свои дела прямо на тротуаре безо всякого стеснения, а потом продолжить свой путь. Удобным ориентиром становились стены зданий, фонарные столбы.

Некоторые, а чаще в силу своей природной скромности это были женщины, старались облегчиться незаметно. Они потихоньку пробирались в ближайшие дворы и справляли свою нужду там.

Стойкий аромат: как с этим боролись

1867 год стал переломным в упорядочивании туалетного процесса. Основной причиной послужил стойкий неприятный аромат, окутавший собой всю Москву. От него никуда нельзя было спрятаться. Здания, заборы, улицы – буквально все источало специфический запах. Генерал-губернатор Москвы вынес предложение об установке на территории города общественных уличных писсуаров. Но с мертвой точки дело так и не сдвинулось. Собственники жилых домов, чьи стены и окружавшие их заборы были облюбованы для удовлетворения своих нужд проходящими мимо людьми, были вынуждены защищать свое имущество самостоятельно. Так, во дворах появились ушаты. Сознательные прохожие должны были использовать их в случае необходимости. Но проблему это не решило. Желающих воспользоваться ушатами было много, и те быстро переполнялись.

В чем заключались сложности

Имеющиеся проблемы с налаженной туалетной системой были вполне объяснимы. В Москве не было централизованной канализации. Лица, чьи моральные принципы не позволяли в открытую справлять свои природные потребности там, где попало, вынуждены были за отдельную плату прибегать к услугам гостиниц. Там им предлагали воспользоваться общим пристойным туалетом.

Первые общественные нужники: уединиться не получится

С 1880-х годов на улицах столицы стали появляться первые общественные писсуары. Они представляли собой круглые сооружения с четырьмя перегородками, которые разделяли их на пять равных частей. Таким образом, воспользоваться нужником могли сразу пять мужчин. Отгороженные друг от друга, они, тем не менее, были на виду у окружающих. В писсуарах не было крыш, и с окон высотных домов открывался нелицеприятный обзор на справляющих нужду мужчин. А дождь и снег препятствовали спокойному использованию писсуара.

На полу под такими туалетами устанавливались решетки, по которым все нечистоты стекали вниз, а с 1898 года некоторые из них уже были соединены с появившейся в том же году канализацией.

Для дам были построены капитальные туалетные помещения с черными стенами и простыми решетками в полу.

Хоть писсуары были предназначены только для справления малой нужды, посетителей это не останавливало. Использование туалетных комнат не по назначению выводило из строя приспособления.

Снятые и пропавшие двери сооружений дополнительно к виду сверху открывали еще и боковой обзор, лишая посетителей возможности хоть как-то уединиться.

Как вычищали выгребные ямы: воспоминания современников

Выгребные ямы, не соединенные с канализацией, вычищали вручную и по ночам бочками перевозили на телегах. В воспоминаниях художника М. Нестерова, проживавшего в 1910 году по ул.Донской д. 28 г.Москвы можно прочесть о том, как он описывал эти события. Вереница ассенизаторов под звонкий грохот колес и сопровождающий стойкий терпкий аромат нечистот тянулась от самой Калужской площади, мимо Донского монастыря, к городским свалкам. И такое по ночам могли наблюдать горожане на всей территории столицы.

На рубеже XX века в туалетной отрасли произошли кардинальные изменения. Под землей стали строить капитальные туалетные сооружения – ретирады. В переводе с французского языка это слово означало «отступление», но именно оно закрепилось за новыми павильонами. Ведь перенос уборочных с поверхности земли вниз и был своего рода отступлением. Сделано это было для экономии места в городе.

Ретирады удовлетворяли потребностям, как мужчин, так и женщин. Правда, первоначально в них не было приспособлений для сидения, только встроенные в бетон чаши. Это было вполне объяснимо тем, что ретирадами пользовались представители разных сословий, и была велика вероятность порчи дорогих унитазов простолюдинами.

Строительство подземных уборных не снизило городского напряжения в данном вопросе. В 1905 году их насчитывалось всего 10 на город с одним миллионом жителей. Писсуаров же было всего 38. Это было ничтожно мало.

Золотая жила: прибыльный туалетный бизнес

В 1899 году французский предприниматель Г. Гайо выступил перед властями города с предложением о масштабном строительстве типовых уборных, которые располагались в Париже. Но его идея не была поддержана ввиду отсутствия достаточного свободного пространства в центре города. Решение о строительстве подземных ретирад казалось тогда более приемлемым.

Комфортные ретирады: первые платные услуги

В начале XX века открылись первые три ретирады. Самой комфортной и роскошной считалась та, что разместилась под Театральной площадью. Это был первый туалет, предлагающий удобство уединения. Здесь было раздельное посещение, печное отопление и электрический свет. Настоящие унитазы с сидениями, выполненными из красного дерева, и умывальники поражали воображение. Вход был как бесплатный, так и за отдельную плату. Тем, кто оплатил удобства, дополнительно выдавались полотенце, одеколон и мыло.

Строительство ретирады под Сухаревской площадью обошлось в 10 тысяч рублей. Но все затраты быстро себя окупили. Годовой доход от деятельности платных общественных туалетов в Москве составил около 29 тысяч рублей. Индивидуальные кабинки, газовое отопление и близкое расположение к рынку способствовали большой посещаемости Сухаревской уборной.

Еще одна подземная ретирада располагалась под Пушкинской площадью. Здесь было освещение, отопление и отдельные кабинки.

Ретирада, расположенная на Смоленско-Сенной площади, выложенная из красного кирпича, притягивала взгляд своим ярким цветом и размещенными на них белыми карнизами с крестами. Крестьяне, приезжавшие в столицу на рынок, даже представить себе не могли, что это уборная и начинали креститься, полагая, что это часовня.

Отрицательные стороны ретирад: что в них смущало горожан

Платные услуги пользования ретирадами оценивались в пять копеек, что было не так уж мало для того времени. Не каждый мог и желал платить за удовлетворение естественных потребностей. Еще одним минусом подземных туалетов для многих стали низкие кабинки – их высота составляла всего 71 см. Это стесняло многих горожан, не готовых облегчаться в таких условиях, да еще и за деньги.

Наблюдение за работой ретирад было предписано бульварным сторожам. За эту работу они получали небольшую доплату. Особого ухода за общественными клозетами не было, и они быстро принимали антисанитарный вид.

В 1914 году планам о создании еще более комфортных и технологических туалетов помешала Первая мировая война.

После революции 1917 года: перепрофилирование зданий под сортиры

Население в столице после событий 1917 года и переезда в Москву советского правительства значительно увеличилось. Многие имевшиеся к тому времени деревянные туалеты были просто разобраны по дощечкам на дрова.

Восстановление работы общественных уборных началось только в 1922 году, а к 1925 году их уже насчитывалось 17 штук. Платным был только один – на Театральной площади. Туалетов не хватало, и к ним по улицам тянулись длинной вереницей очереди.

Выделяемых из бюджета средств не хватало для строительства новых современных общественных туалетов, поэтому старались приспосабливать под эти цели уже имеющиеся помещения. Так перепрофилировали под уборную бастион храма Христа Спасителя, имелись планы об отведении под сортиры подземной части храма Василия Блаженного, но проект не был реализован.

В 1930-е года, при правлении Сталина, уделяется особое внимание строительству новых, доступных для всех жителей столицы, общественных уборных. Толчком этому послужили солдаты, участвовавшие в проводимых массовых военных парадах. Они справляли свою нужду недалеко от места сбора, не обращая внимания на проживающих поблизости горожан. Дворы, подъезды, стены домов были изгажены. Поступали недовольства жителей, требующих организации порядка.

В период Великой Отечественной войны большинство туалетов перестали работать, и пришли в запустение. За ними никто не следил и не ухаживал. Канализация во многих благоустроенных домах была повреждена, и домочадцам для справления нужды приходилось пользоваться обычными выгребными ямами, вырытыми во дворах или полуподвальных помещениях.

По окончании войны открываются общественные уборные в самом центре столицы: у Кремля, в Александровском саду, на территории ВДНХ, у скульптуры «Рабочий и колхозница».

Советское время: создание современной сети общественных уборных

Массовое возведение доступных для всех горожан уборных приходится на 1970-е годы. Именно тогда появилась уже имеющаяся сейчас сеть стационарных общественных туалетов. Важным толчком для этого послужила подготовка к XXII летним Олимпийским играм, которые планировалось провести в столице в 1980 году.

К Концу 1970-х годов в столице уже насчитывалось около двухсот таких заведений. Необходимое достаточное количество общественных туалетов рассчитывалось по общепринятому стандарту: на 1 посадочное место предполагалось 3 тысячи посетителей. В тот период времени население Москвы составляло 7,5 миллионов человек

В годы перестройки 1985-1991 гг.: акцент на платные услуги

Первый платный туалет в послевоенное время был открыт в 1989 году на «Белорусской». В нем поддерживалась чистота, приятно пахло, раковины были оснащены вафельными полотенцами, а в кабинках имелась в достатке дефицитная по тем временам туалетная бумага. Место заслуживало внимания горожан, и многие ходили туда как на экскурсию.

В завершающие годы перестройки почти одна треть всех общественных туалетов перешла на платные услуги. Многие клозеты перепрофилировались. В их помещениях стали размещаться магазины, предприятия общественного питания.

Памятники прошлого: действующие старинные туалеты

Самым старым общественным туалетом, сохранившимся в Москве, считается расположенный по ул. Плющиха д.57, в сквере Девичьего поля. Он функционирует до настоящего времени. Архитектор заведения – Максимиллиан Геппенер, известный своими работами в конце XIX-начале XХ столетия. Этот общественный клозет был выстроен им в стиле модерн, что является редкостью для Москвы и России в строительстве подобных заведений. Внешняя стилистика фасадов соответствует архитектурным требованиям времен Серебряного века. Но внутри здания былой красоты не сохранилось. Там неоднократно был сделан ремонт и от былого великолепия ничего не осталось.

Еще один исторический платный туалет можно увидеть в ГУМе. Он был восстановлен по имевшимся лекалам XIX века. За отдельную плату в нем разрешается помыться. Для туристов это своего рода аттракцион.

Отдельного внимания заслуживает действующий до настоящего времени туалет, расположенный в парке Горького. Он был возведен в 1935 году, автором выступил известный в то время архитектор Александр Власов. Особенность заведения заключается в его необычной постройке. Он практически невидим с поверхности земли, так как находится под ней, а сверху скрыт зеленым газоном. Внутри здание образно напоминает небольшой дом культуры с его изящными колоннами и раковинами-умывальниками. Эти детали имели важное значение и отливались с особой тщательностью, по индивидуальному заказу.

Современная туалетная общественная система

В настоящее время на территории разных районов столицы работают более двухсот общественных туалетов. Их содержание и ремонт находятся в ведении ГБУ «Доринвест».

Индивидуальные кабинки — туалеты теперь есть и в метро, что раньше казалось просто невозможным.

В Москве в настоящее время расширяется уже имеющаяся сеть общественных уборных, широко идет строительство новой инфраструктуры. Но даже сегодня на территории города продолжают работать старые заведения, построенные в далекие 1937-1940 года. Чаще это подземные сооружения. Такие имеются у стен Донского и Новодевичьего монастырей, на Трехгорном Валу, на территории Миусской площади, на самой Красной площади и в Кремлевском проезде.