что значит условно патогенный паразит

Нужно ли избавляться от условно-патогенной флоры?

Мы – дом для бактерий, вирусов и грибов. Это не хорошо и не плохо, просто данность. Оставить только хорошие микроорганизмы, поднять иммунитет при помощи БАДов, избавиться выборочно только от условных патогенов не получится. Главное правило здорового человека в вопросе микрофлоры – «если все работает – не трогай».Разбираемся с условными патогенами и рассказываем, когда все-таки надо обращаться к врачу.

Что значит условно-патогенная

Патоген – это микроорганизм или чужеродный белок, который может вызвать заболевание. Словосочетание «условно-патогенный» означает то, что этот белок может вызвать болезнь только в определенных условиях:

Условно-патогенная флора есть у всех людей: и здоровых и больных. Мы не можем сделать так, чтобы на нашей коже и слизистых оболочках жили только хорошие бактерии: выбрать не получится.

Микроорганизмы заселяют человека с рождения: они передаются по родовым путям от матери, после контакта кожа-к-коже в первые месяцы жизни. Условные патогены хорошо уживаются с остальными и формируют уникальную микробиоту – индивидуальный набор бактерий каждого человека. Состояние иммунитета отчасти зависит от баланса видов бактерий, в норме хороших микроорганизмов больше. А условно-патогенные микроорганизмы размножаются медленно, они не дают иммунитету расслабиться.

К ним относятся: грибки кандиды, стафилококки, энтеробактерии, живущие в кишечнике, например, энтерококк фекальный, кожный клещ демодекс.

Где обитает

Условно-патогенные микроорганизмы живут:

Эти микроорганизмы есть у всех: на коже одни, в кишечнике другие, во влагалище третьи.

Лаборатории предлагают сдавать тесты (образцы кала, соскобы со слизистых оболочек или кожи) на микрофлору. Если у человека нет специфических жалоб – то делать этого не нужно. Баланс между хорошими микроорганизмами и патогенными динамичен: сегодня результат один, а завтра может быть другой.

Эти анализы не показывают полное соотношение хороших и плохих микроорганизмов, не дают возможность увидеть весь микробиом, а отображают его в ограниченном варианте (только из места, где взяли соскоб, например). Такие исследования без обоснованного назначения путают человека, они бесполезны для грамотного врача.

«Часто пациенты на приеме говорят, что у них высеялась кишечная палочка в секрете простаты, которую они хотят устранить, – комментирует Риназ Камалетдинов. – Но без клинических проявлений, без воспалительных изменений это состояние не нуждается в лечении».

Можно ли избавиться

Но после убийства условных патогенов:

В результате настоящим патогенам будет проще проникнуть в ослабленный организм и вызвать заболевание.

«Самолечение антибиотиками и другими препаратами для уничтожения условно-патогенных микроорганизмов приводит к антибиотикорезистентности, – предупреждает Мария Волкова. – Это означает, что бактерии становятся невосприимчивыми к препарату. Чем больше таких стойких или резистентных бактерий будет в мире, тем сложнее будет лечить инфекционные болезни».

Нужно ли лечение

Здоровому человеку не стоит вмешиваться в деятельность микроорганизмов. Лечение условно патогенной флоры только «по анализам» не проводят.

«Навсегда избавиться от условно-патогенной микрофлоры не удастся, – дополняет Риназ Камалетдинов. – И не нужно ставить перед собой такую цель. Задача врача – помочь справиться с воспалительным процессом, который появился из-за избытка бактерий или грибков».

Нужно лечить условно-патогенную микрофлору, которая размножилась, вышла из-под контроля и вызвала воспалительный процесс.

«Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин, вызванные условно патогенной флорой, могут потребовать оперативного вмешательства, приводить к бесплодию, быть причиной неудачных попыток ЭКО, – объясняет Мария Волкова. – В случае наступления беременности повышается вероятность её прерывания, преждевременного излития околоплодных вод, преждевременных родов, инфицирования новорожденного и осложнений в послеродовом периоде для матери».

Примеры болезней, вызванных условно-патогенной флорой:

«Мужчинам стоит помнить, что простатит, вызванный кишечной палочкой, может повлиять на потенцию, – предупреждает Риназ Камалетдинов. – Если появились боли и трудности с мочеиспусканием – нужно обратиться к врачу, а не начинать самостоятельное лечение антибиотиками».

Когда лечить обязательно

Условно-патогенная флора опасна для людей с иммунодефицитами. Они бывают первичными (врожденные патологии) и вторичными: на фоне тяжелой болезни.

Состояния, которые приводят ко вторичным иммунодефицитам:

Если у человека есть одно из вышеперечисленных состояний, это не значит, что нужно сдавать анализы на флору, делать посевы кала, пить антибиотики для профилактики. Нужно более пристально следить за здоровьем и не игнорировать любые неприятные симптомы. С ними можно обратиться к семейному врачу, терапевту или напрямую к узкому специалисту, который занимается основным лечением.

Данная страница не существует!

Услуги инфекционной клиники

Диагностика, профилактика и лечение

Фиброэластометрия и УЗ-диагностика молочных желез, щитовидной железы, мошонки, брюшной полости

Биохимия. Анализ крови: общий, клинический. Анализы на витамины, микроэлементы и электролиты. Анализ на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, бактерии, грибки и паразиты

Максимально точное определение выраженности фиброза печени неинвазивным методом при помощи аппарата FibroScan 502 TOUCH

Гинеколог в H-Сlinic решает широчайший спектр задач в области женского здоровья. Это специалист, которому вы можете полностью доверять

Дерматовенерология в H-Сlinic — это самые современные и эффективные алгоритмы диагностики и лечения заболеваний, передающихся половым путем, грибковых и вирусных поражений, а также удаление доброкачественных невусов, бородавок, кондилом и папиллом

Возможности вакцинопрофилактики гораздо шире Национального календаря прививок. H-Clinic предлагает разработку плана вакцинации и современные высококачественные вакцины в наличии

Терапевт в H-Сlinic эффективно решает задачи по лечению заболеваний, которые зачастую могут становиться большой проблемой при наличии хронического инфекционного заболевания

Врач-кардиолог H-Сlinic проведет комплексную диагностику сердечно-сосудистой системы и при необходимости назначит эффективное терапию. Сердечно-сосудистые проблемы при инфекционных заболеваниях, требуют специфичных подходов, которые мы в состоянии обеспечить

Наша цель — новое качество вашей жизни. Мы используем современные диагностические алгоритмы и строго следуем наиболее эффективным протоколам лечения.

Общая терапия, Инфекционные заболевания, Гастроэнтерология, Дерматовенерология, Гинекология, Вакцинация, УЗИ и фиброэластометрия, Кардиология, Неврология

Биохимия, Общий/клинический анализ крови, Витамины и микроэлементы/электролиты крови, ВИЧ-инфекция, Вирусные гепатиты, Другие инфекции, бактерии, грибки и паразиты, Комплексы и пакеты анализов со скидкой

В наличии и под заказ качественные бюджетные решения и препараты лидеров рынка лечения инфекционных болезней. Аптека H-Clinic готова гибко реагировать на запросы наших клиентов. Мы поможем с оперативным поиском препаратов, которые обычно отсутствуют в сетях.

Что значит условно патогенный паразит

Кишечная палочка (Escherichia coli) впервые была выделена из испражнений человека Т. Эшерихом в 1885 году [3]. Заболевания, вызываемые кишечной палочкой, называют коли-инфекциями, или эшерихиозами [6]. Кишечные инфекции, занимающие ведущее положение в структуре эшерихиозов, связаны с четырьмя различными группами, Е. coli-энтеротоксигенными (ЭТКП), энтероинвазивными (ЭИКП), энтеропатогенными (ЭПКП) и энтерогеморрагическими (ЭГКП) кишечными палочками. Штаммы этих групп различаются прежде всего по факторам патогенности, а также по клиническим проявлениям заболеваний, возбудителями которых они являются.

Энтеротоксигенные штаммы Е. coli вызывают диарею с выраженным болевым синдромом за счет воздействия на ганглиозидные рецепторы энтероцитов продуцируемых ими термолабильного и термостабилыюго энтеротоксинов, что приводит к активизации аденилатциклазиой системы, внутриклеточному накоплению цАМФ и, как следствие, секреции жидкости и электролитов в просвет кишечника [4].

Энтеропатогенные эшерихии, группируемые в 2 класса на основе характера взаимодействия с клеточными культурами НЕр-2 и HeLa, колонизируют эпителий слизистой оболочки тонкой кишки, вызывая возникновение эрозий на его поверхности. Наличие у микроорганизмов плазмидокодируемого О-полисахарида с молекулярной массой 54 мДа способствует антифагоцитарной устойчивости возбудителей и развитию бактериемии.

Патогенез диареи, вызванной энтерогеморрагическими E. coli, связан с синтезом изолятами этой группы двух типов веротоксина, один из которых (SLT-1) имеет структурное и антигенное сродство с токсином S. dysenteriae

серовара 1.

В настоящее время в самостоятельную группу выделяют так называемые энтероадгезивные или аутоагглютинирующие штаммы Е. coli, однако их роль в развитии инфекций ЖКТ выяснена не до конца.

Штаммы патогенных эшерихии различаются также по антигенной структуре [4]. Они имеют три антигена:

Диагностическое значение имеют все три комплекса антигенов. К настоящему времени патогенные формы кишечных палочек подразделяются на 149 разновидностей по О-антигену, на 94 серологическую разновидность по К-антигену и на 56 серологических разновидностей по Н-антигену [5].

Профилактические мероприятия сводятся к соблюдению санитарногигиенического режима и правил личной гигиены. Специфическую профилактику не проводят. Для лечения используют левомицетин, неомицин и другие антибиотики. При хронической инфекции применяют бактериофаги и аутовакцину. При кишечном дисбактериозе используют колибактерии, приготовленный из живой культуры штамма кишечной палочки М17 [1].

Условно-патогенная микрофлора

В организме существует множество бактерий, которые находятся с человеком в разных взаимоотношениях. Большую часть микрофлоры (микробиоценоза) представляют микроорганизмы, которые сосуществуют с человеком на основе симбиоза. Иными словами, основная масса микробов получает от человека пользу (в виде постоянной температуры и влажности, питательных веществ, защиты от ультрафиолета и так далее). В то же время эти бактерии сами приносят пользу, синтезируя витамины, расщепляя белки, соперничая с болезнетворными микроорганизмами и выживая их со своей территории. И одновременно с такими полезными бактериями у человека есть «сожители», которые в небольших количествах не приносят существенного вреда, но при определенных условях становящиеся болезнетворными. Такую часть микробов называют условно-патогенной микрофлорой.

Условно-патогенные микроорганизмы (УПМ) желудочно-кишечного тракта борются за свое выживание, поэтому их поколения вырабатывают устойчивость к конкурентной нормальной флоре. Лакто– и бифидобактерии в процессе жизнедеятельности производят вещества, сходные с антибиотиками по своему действию. Кроме того, сам организм, благодаря иммунной системе сдерживает размножение болезнетворных бактерий. Прием алкоголя и табакокурение, не говоря уже о наркомании, нервные стрессы, физические перегрузки, возрастные изменения, физиологическое несовершенство лимфатической системы (у маленьких детей), различные заболевания (в первую очередь – вирусного происхождения) – все это нарушает нормальный баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, приводит к гибели полезных микроорганизмов. Природа не терпит пустоты, и на смену погибшим полезным бактериям приходят условно-патогенные. С этого момента начинается развитие дисбиоза и дисбактериоза. Если же бывшие условно-патогенными, а теперь ставшие болезнетворными, бактерии покидают свое привычное место жительства, проникая через тканевые барьеры, то развивается оппортунистическая инфекция.

Состав условно-патогенной микрофлоры

Нормофлора у каждого человека индивидуальна по своему составу. То же самое касается и условно-патогенной микрофлоры, как части нормального биоценоза. Да-да! Несмотря на свою пагубную деятельность, условно-патогенные микроорганизмы нужны нормальной микрофлоре. Бактерии живут по принципу: «Что нас не убивает, то делает сильнее». То есть, постоянно соперничая за место, наши полезные бактерии становятся более выносливыми, вырабатывают «навыки» борьбы с УПМ на генном уровне. То же самое происходит и с остальной иммунной системой. Так что, можно сказать, что даже условно-патогенные микробы нужны нашему организму в качестве своеобразного «тренера» иммунитета.

К условно-патогенным микроорганизмам желудочно-кишечного тракта относится практически все семейство Enterobacteriaceae. Сюда входят клебсиелла пневмония, энтеробактеры (аэрогенес и клоацеа), цитробактер фреунди, протеи. Предельно допустимой нормой для семейства энтеробактерий в ЖКТ является показатель в 1000 микробных единиц. Из семейства стафилококков в кишечнике обитают на постоянной основе негемолитические формы стафилококка, количество которого может достигать в норме 10 000 микроорганизмов на 1 гкала. Гемолитических форм, то есть растворяющих эритроциты, в кишечнике в норме быть не должно вообще. Из УПМ очень большое количество бактероидов (фрагилис, например), можно встретить в толстом отделе кишечника. Эти бактерии принимают участие в жировом (липидном) обмене. Но их количество не должно выходить за пределы 10 9 колониеобразующих единиц, то есть отдельных особей, в1 г кала. В кишечнике можно также встретить небольшое количество стрептококков, которые помимо антагонистических (враждебных) свойств несут также и полезную нагрузку в нашем организме – они стимулируют выработку иммуноглобулинов, а также активно подавляют патогенных бактерий типа сальмонелл, шигелл.

Среди представителей нормофлоры также есть микроорганизмы, способные вызывать дисфункции кишечника. То есть, собственно эти бактерии относят к условно-патогенным, но тем не менее, их полезные свойства преобладают над патогенными. Такими бактериями являются энтерококки фекалис и фециум.

Из представителей условно-патогенной микрофлоры желудочно-кишечного тракта есть и такие, которые весьма редко, но все же могут вызывать заболевания. К таким можно отнести вейлонелл и фузобактерий. Их локализация, преимущественно, ограничена ротовой полостью. Но при попадании в кишечник, по данным некоторых ученых, они могут вызывать разного рода воспаления. Сведения о роли этих микробов в возникновении заболеваний ЖКТ весьма разрозненные и поэтому врачи, в лабораторных исследованиях причин дисбактериозов, особого внимания на них не обращают.

В отличие от вейлонелл и фузобактерий, хеликобактер пилори изучен довольно неплохо. Ему было отведено большое внимание в последнее время в связи с тем, что средой обитания он избрал желудок. Гастриты, язвенная болезнь желудка инфекционной природы в первую очередь связывается именно с хеликобактером. Лечение и приведение концентрации этого микроба к норме – довольно сложный процесс. Основная сложность терапии – высокая устойчивость хеликобактера к антимикробным препаратам. Еще бы – ведь он обитает в среде с повышенной кислотностью и через него проходят все лекарственные препараты. Какие должны быть защитные механизмы у бактерии, чтобы не только выживать, но и прекрасно себя чувствовать в подобных условиях!

Для того чтобы сдерживать патогенные свойства УПМ организму необходима помощь. Человек должен понимать, что его здоровье – в его же руках. Какими бы замечательными антагонистическими свойствами ни обладали наши эшерихии, бифидобактерии и лактобактерии, им нужна наша помощь, которая заключается в разумном подходе к образу жизни, и в первую очередь – к питанию.

Материалы

Методические материалы и пособия

Простейшие человека

ВВЕДЕНИЕ

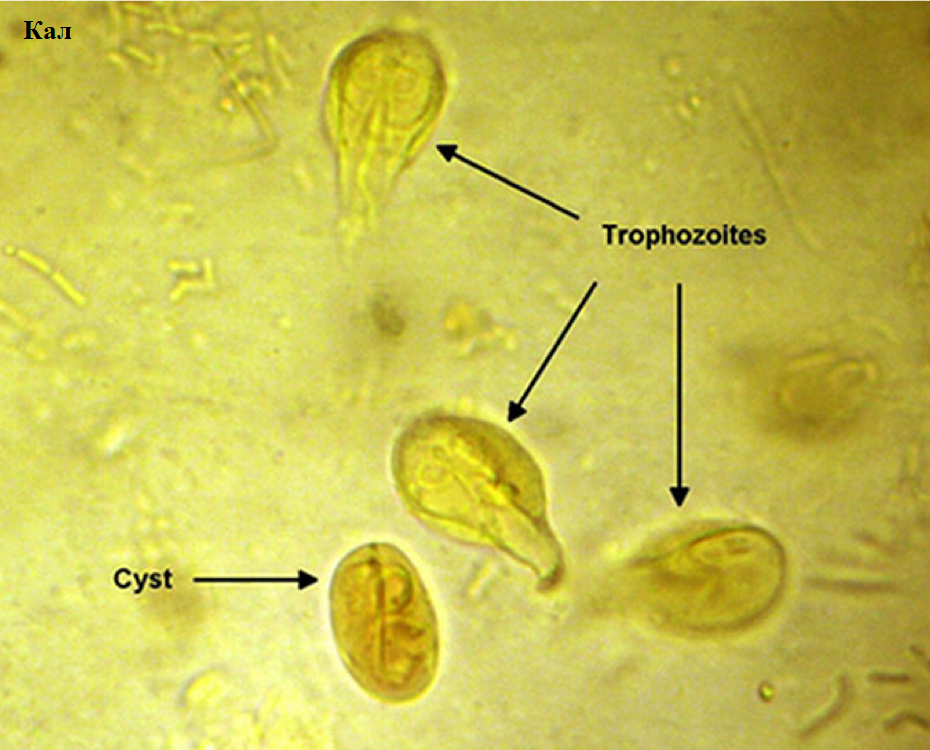

Обнаружение и дифференцирование простейших (отличие патогенных форм от непатогенных) — довольно сложная задача. Большинство одноклеточных организмов в кале обнаруживают в двух формах: вегетативной (стадия трофозоита) — активной, подвижной, жизнедеятельной, легко поддающейся вредным воздействиям (в частности, охлаждению) и потому быстро погибающей после выделения из кишечника, и в виде устойчивых к внешним воздействиям цист (ооцист). В оформленном кале простейшие, как правило, обнаруживают лишь в инцистированном состоянии; для обнаружения вегетативных форм необходимо исследовать кал еще в тёплом состоянии. Это обусловлено тем, что в остывшем кале вегетативные формы простейших быстро гибнут и мертвыми быстро поддаются действию протео-литических ферментов, вследствие чего теряют характерные особенности своей структуры. Кроме того, при остывании уменьшается, а затем исчезает подвижность простейших — важный вспомогательный фактор при их дифференцировании.

В фекалиях можно выявить 20 видов простейших (8 патогенных и условно-патогенных и 12 комменсалов). Простейшие кишечника обитают в тонкой или толстой кишках в стадии трофозоита и/или цисты. Они относятся к одной из 4 групп: амёб, жгутиковых, реснитчатых и кокцидий. Основными и наиболее значимыми простейшими, вызывающими заболевания у человека, являются лямблии, дизентерийная амёба и балантидий.

Подготовка к анализу

Накануне анализа нужно исключить прием слабительных средств и продуктов, вызывающих разжижение стула. Не следует в течение двух суток до анализа применять ректальные свечи, масла и лекарственные препараты для стимуляции перистальтики кишечника. Не принимать в пищу красящие продукты и лекарства.

Взятие биоматериала

Часто проводят взятие биоматериала при подозрении на паразитов и при симптомах, которые они вызывают. Назначают при геморрое, выпадении прямой кишки. Если у пациента стул со слизью и кровяными выделениями. Процедура проводится с использованием специального прибора, состоящего из металлической трубки, аноскопа, осветительной лампочки и других вспомогательных элементов, которые вводятся в анальное отверстие для осмотра.

И только после подтверждения класса и вида паразита врач назначит препараты, соответствующие стадии и продолжительности приобретенного на фоне гельминтов заболевания.

Из-за подверженности вегетативных форм простейших вредным воздействиям, в т.ч. охлаждению, они обнаруживаются в кале только до его остывания (при охлаждении погибают), т.е. примерно 20 минут после сбора материала. Если исследование проводится в более поздние сроки, то анализ выявит только цисты простейших.

Понятие «циста» обычно характерно для описания жизненного цикла некоторых видов бактерий, протистов, и многих одноклеточных. Применимо оно для самого микроорганизма в покоящейся форме и для защитной оболочки, которая образуется как в неблагоприятные моменты, так и в определенный период размножения.

Правила сбора каловых масс

Копропротозооскопия (исследование фекалий на кишечные простейшие)

Метод нативного мазка с физраствором и раствором Люголя

Комплексный метод исследования фекалий на кишечные простейшие и гельминты из консерванта

Метод влажного мазка из консерванта

Метод исследования материала из консерванта формалин-эфирным обогащением

Модифицированный метод окрашивания по Цилю-Нильсену мазков из осадка после обогащения консервированного материала

Метод Бермана в модификации для исследования на балантидиаз

Методы окрашенных мазков на криптоспоридиоз

Морфологическая картина простейших при исследовании

Дизентерийная амёба

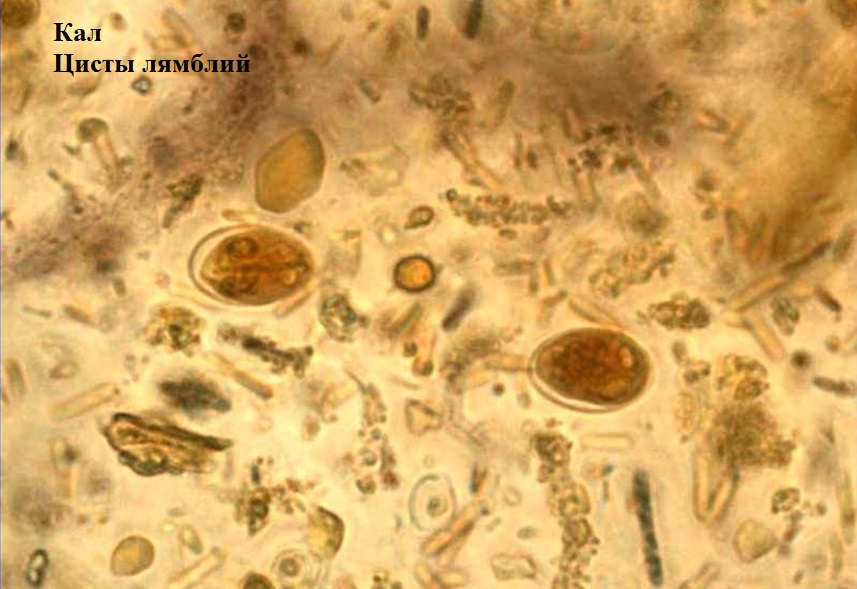

Лямблии

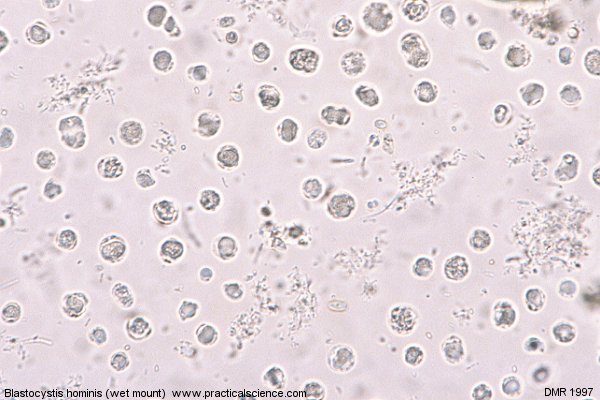

Lamblia intestinalis (лямблии) относится к классу жгутиковых. Лямблии паразитируют в тонкой кишке, преимущественно в двенадцатиперстной кишке, а также в жёлчном пузыре. Существование трофозоитов (вегетативная форма лямблий) требует жидкой среды, поэтому, попадая в толстую кишку, лямблии инцистируются, и в кале обнаруживают только цисты. Лишь при профузной диарее или после действия слабительных в испражнениях удаётся обнаружить вегетативные формы.

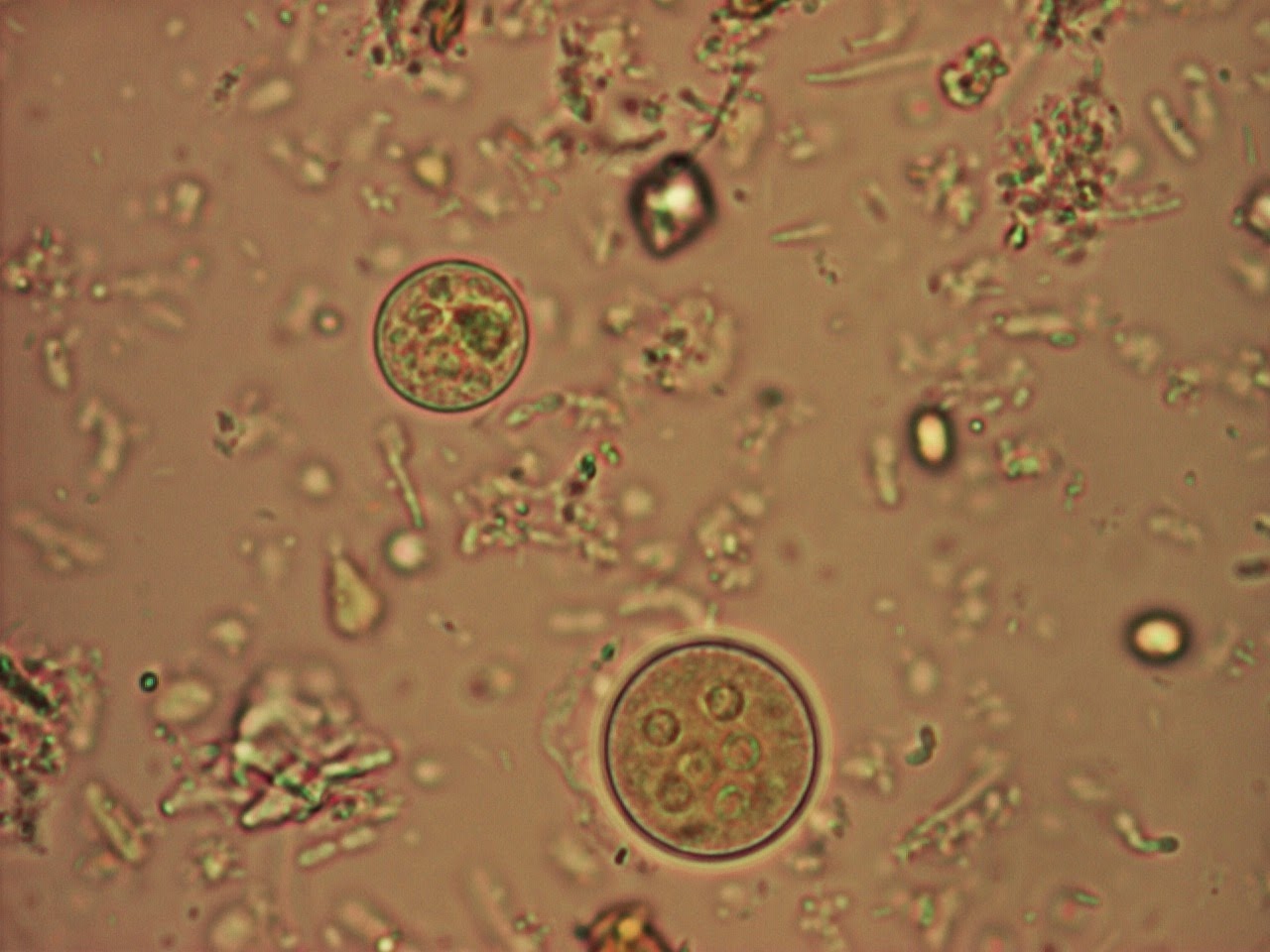

Балантидий

Balantidium coli. Балантидий — единственная ресничная инфузория, паразитирующая в кишечнике человека и вызывающая заболевания различной тяжести — от лёгких колитов до тяжёлых язвенных поражений. Возбудитель обнаруживают в фекалиях в форме трофозоитов или цист. Возможно носительство у здоровых людей.

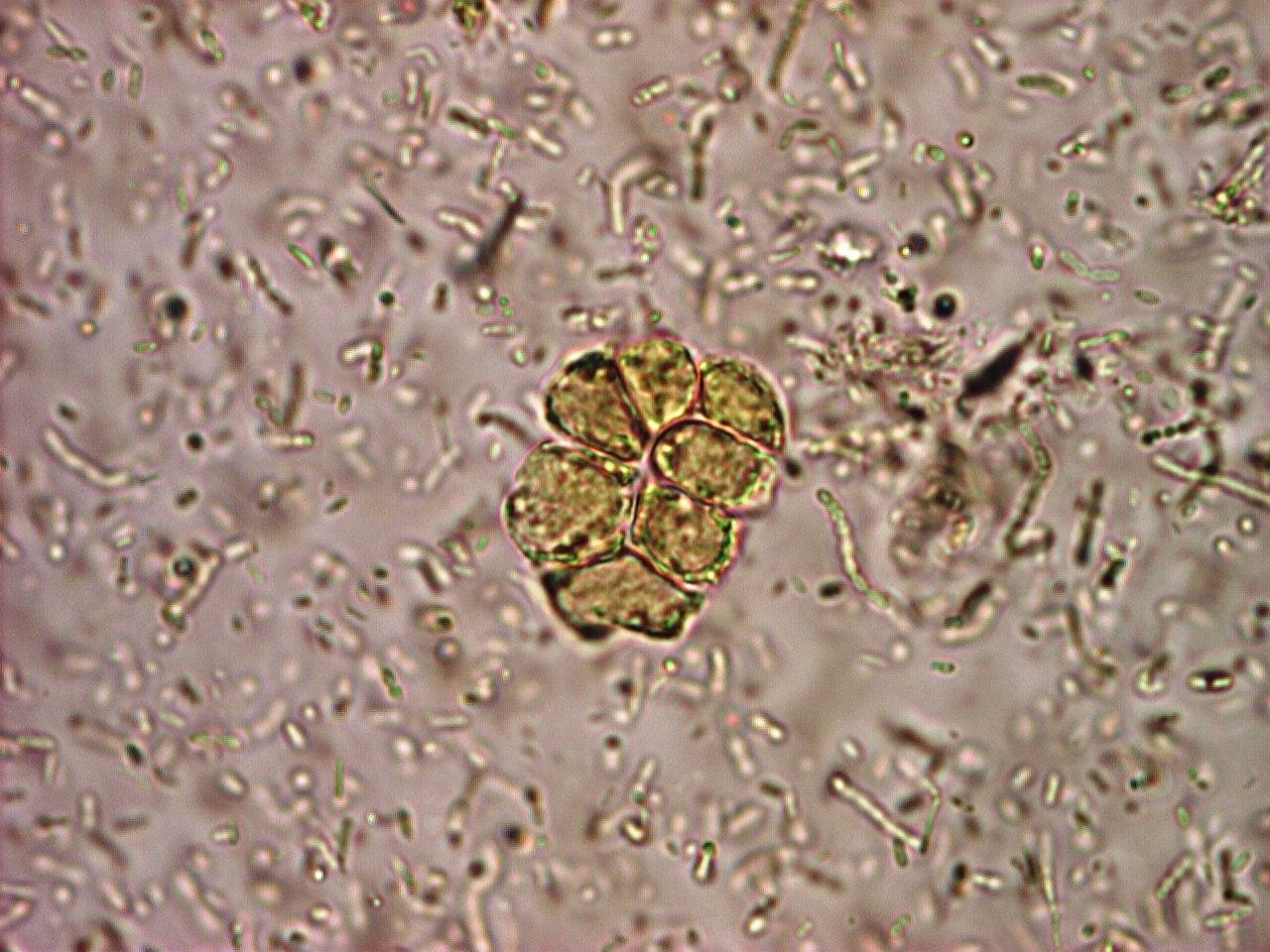

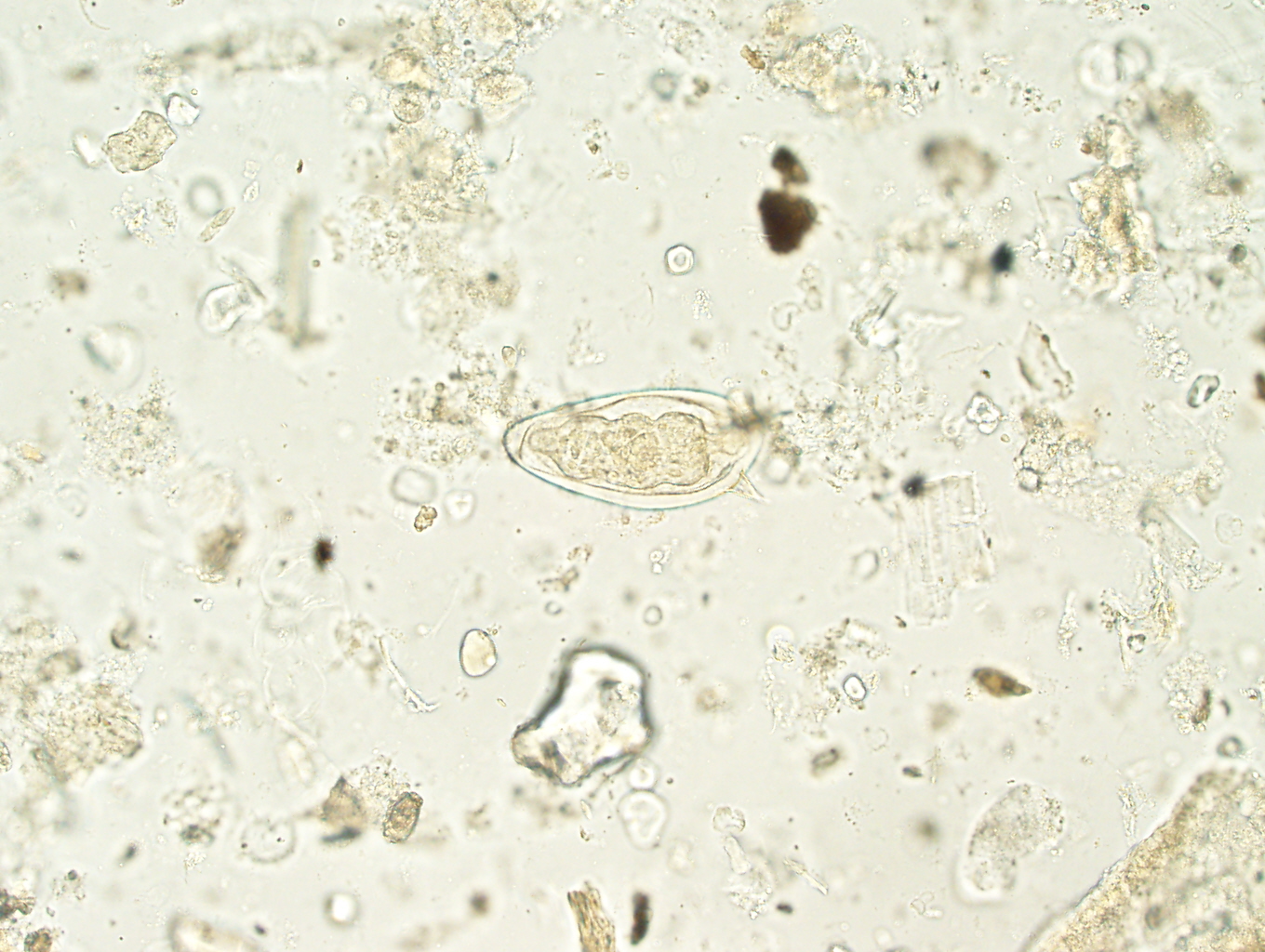

Криптоспоридии

Cryptosporidium. Представителей рода Cryptosporidium в настоящее время рассматривают как важнейших возбудителей диарей. Криптоспоридии (от греч. «скрытая спора») — облигатные паразиты, поражающие микроворсинки слизистых оболочек ЖКТ и дыхательных путей человека и животных. Инфекции ЖКТ, вызванные криптоспоридиями, зарегистрированы во всех странах мира. Такое широкое распространение криптоспоридиоза связано с большим количеством природных резервуаров инфекции, низкой инфицирующей дозой и высокой резистентностью возбудителя к дезинфицирующим веществам и противопаразитарным препаратам.

Среди криптоспоридий потенциально патогенными для человека видами являются Cryptosporidium parvum и Cryptosporidium felis (выявлены у ВИЧ-инфицированных). Наиболее типичная локализация инфекции у человека — дистальные отделы тонкой кишки. У пациентов с выраженными им-мунодефицитами может быть инфицирован весь ЖКТ — от ротоглотки до слизистой оболочки прямой кишки.

Диагностика криптоспоридиоза в большинстве случаев основана на обнаружении ооцист криптоспоридий в испражнениях и/или (значительно реже) в биоптате слизистой оболочки тонкой кишки при синдроме водянистой диареи. Используют микроскопию приготовленных препаратов, окрашенных по Граму. В большинстве случаев данный метод окраски не позволяет выявить ооцисты, вследствие их слабой способности удерживать краситель и невозможности отличить их от дрожжеподобных грибов. Поэтому применяют окраску на кислотоустойчивость. При таком методе окраски ооцисты криптоспоридий окрашиваются в красный или розовый цвет и хорошо видны на сине-фиолетовом фоне, в который окрашиваются другие микроорганизмы и содержимое кишечника.

При остром криптоспоридиозе количество ооцист в фекалиях велико, что позволяет легко их обнаружить при микроскопии окрашенных препаратов. Однако при хроническом криптоспоридиозе с лёгким течением, когда количество ооцист в кале мало, для повышения вероятности их обнаружения необходимо использовать методики обогащения. В последние годы для диагностики криптоспоридиоза стали часто использовать серологические методы.

Криптоспоридиоз желчевыводящих путей может проявляться холециститом, значительно реже гепатитом (с повышением концентрации билирубина, активности АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы в крови) и склеро-зирующим холангитом. Для диагностики билиарного криптоспоридиоза исследуют биоптаты печени и жёлчь, где можно обнаружить криптоспоридии в различных стадиях развития.

Определение в крови антител к паразитам

Паразитов, поразивших человека, не всегда можно обнаружить при помощи соскоба или анализа кала, так как они паразитируют не только в органах ЖКТ. Именно поэтому специалисты часто настаивают, чтобы пациенты с подозрительной симптоматикой сдавали кровь на антитела к паразитам.

Выделяют следующие факторы необходимости исследования крови на антитела к паразитам:

Высокое содержание АТ к антигенам паразитов в крови бывает возможно и в случае недавно перенесённой инвазии или протекающего в настоящее время. Полученные результаты анализа интерпретируются следующим образом:

Для того чтобы полученный результат был максимально достоверным, к нему следует правильно подготовиться:

По возможности за неделю до проведения анализа следует отменить приём любых лекарственных препаратов. В том случае, когда такой возможности нет, необходимо обязательно сообщить врачу – диагносту об употребляемых медикаментозных средствах. Если этого не сделать, кровь на антитела к антигенам паразитов покажет недостоверные результаты.