что значит зона зимостойкости для растений

Зоны зимостойкости.

Зоны зимостойкости.

Подбирая новые растения, обратите внимание на такой критерий, как зоны зимостойкости.

Располагая данными о вашей зоне, вы сможете с определенной вероятностью судить о том, сможете ли вы выращивать то или иное растение в открытом грунте.

Микроклиматические факторы, влияющие на зимостойкость растений.

Помимо температуры, существует множество дополнительных факторов, которые влияют на развитие растений: тип почвы, продолжительность светового дня, ветер, влажность. Следует учитывать, что микроклимат областей внутри климатической зоны может не соответствовать базовым значениям.

Возвышенности, южные склоны, крупные водоемы благотворно влияют на рост растений в противоположность низинам и северным склонам. В городе, как правило, температура немного выше, чем за городом.

При тщательном соблюдении всех правил агротехники многие деревья и кустарники можно выращивать на территории более холодных зон в защищенных местах.

Растение может подходить для пяти и большего количества зон.

Если ваша зона зимостойкости холоднее той, которая рекомендуется для посадки выбранного растения, необходимо проявить особую тщательность в решении вопроса о том, куда посадить саженец на участке.

Сухой холодный ветер подвергает риску развитие вечнозеленых растений, так как процесс испарения с поверхности листьев становится более интенсивным, и происходит обезвоживание. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо производить посадку в защищенных от ветра местах и обеспечить правильное развитие корневой системы. Для этого почва должна быть глубокой, рыхлой, водопроницаемой. Хороший эффект дает мульчирование.

Сложности зимовки.

В теплые зимы с обильным снеговым покровом растениям угрожает выпревание —истощение в темной, переувлажненной, теплой среде, когда растения «внепланово» расходуют все свои питательные вещества.

Вымокание может произойти в низинах в период таяния снега или длительных оттепелей: талая вода не впитывается в почву и растения испытывают недостаток кислорода.

Недостаток кислорода и механические давления часто происходят так же из-за образования ледяных корок.Образование ледяной корки возникает в случае, если после частых оттепелей наступают сильные морозы. Корки бывают контактные (плотно прилегающие) или висячие (практически не соприкасаются с растениями, их легко разрушить).

Выпирание.

Могут быть морозы при отсутствии снежного покрова или осеннее засухе, либо оттепель, при которой снеговая вода уже поглощена почвой. В подобных условиях замерзание начинается на глубине — там, где есть вода. Прослойка льда постепенно увеличивается и поднимает, то есть «выпирает» верхние слои почвы вместе с растениями, что приводит к обрыву корней. От иссушения растения может спасти вторичное укоренение, которое можно стимулировать с помощью своевременного прикатывания почвы. К выпиранию устойчивы культуры с корнями, способными к растяжению.

Повреждения от зимней засухи (в конце бесснежной или малоснежной зимы при значительном солнечном нагреве) представляют опасность для плодовых деревьев и кустарников в ряде районов России. В обычных условиях от высыхания растения оберегает устойчивый зимний покров.

Зону, в которой расположен ваш садовый участок, можно определить самостоятельно — для этого вам потребуется информация о самых низких температурах в вашей местности за последние 10 лет (можно выбрать более длительный временной отрезок). Затем высчитываем среднее арифметическое всех значений и смотрим, какому номеру зоны оно соответствует.

Очевидно, что данный метод нельзя считать абсолютно точным. Скажем, на итог расчетов могут повлиять аномальные скачки температур. Кроме того, один и тот же результат может получиться как при большом разбросе, так и при минимальных колебаниях значений. Считается, что территории средней полосы России соответствуют зона №5 и те, что ниже.

Ниже приведены две таблицы (таблица1-краткая и более подробная таблица2), по которым можно определить зону.

Таблица2.

Зона зимостойкости От До

0 a +12.8°C

Цветы и регионы

Выбирая декоративные растения для своего участка, многие начинающие садоводы FORUMHOUSE ориентируются на конкретные качества: засухоустойчивость, декоративность, быстрый рост…. И при этом не учитывают главное – региона, в котором находится сад. Вот что написала участница FORUMHOUSE Tuomi одному такому новичку из южного региона:

— Ваша проблема в том, что вы ориентируетесь в выборе растений на рекомендации для средней полосы. Большинство кустарников и деревьев, выбранных вами, прекрасно будут расти под Питером. Но в Ростове свои условия, они совсем другие. Выбор на самом деле намного больше. То, что мы тут все вынуждены укрывать, у вас будет прекрасно зимовать без укрытий и т. п. Ищите рекомендации для южных регионов России, а не первые попавшиеся ссылки из списка.

Американская классификация

Как узнать, подходит ли приглянувшееся растение именно для вашего региона? Ведь чаще всего мы покупаем для своих садов новинки, какие-то интересные саженцы зарубежных производителей, приспособленные к местным условиям хуже, чем свои, родные.

Как правило, в аннотации к растениям указывается зона их морозостойкости.

В Интернете можно найти множество карт территории бывшего СССР, разбитых на зоны по классификации USDA. Но условия зон в США и Европе часто не соответствуют нашим. Максимальные зимние температуры совпадают, а обеспеченность теплом, влагой, длина светового дня и пр. – нет.

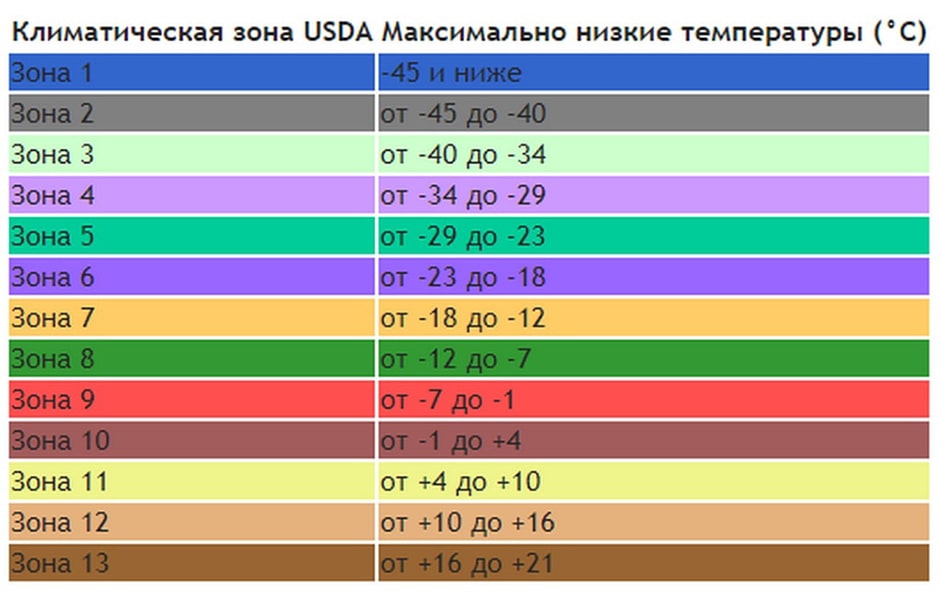

Значения средних минимальных температур зон зимостойкости:

Вообще, это деление – довольно условное. Согласно ему, иногда в одну и ту же зону зимостойкости попадают регионы с совершенно разными типами климата. В этой классификации не учитываются тип почвы, уровень осадков, перепад дневных и ночных температур, продолжительность жары, влажность и т.д. И далеко не все растения с подходящей, вроде бы, зимостойкостью, будут одинаково хорошо расти в вашем регионе. Однако, приблизительно ориентироваться на эту классификацию можно: при покупке выбирать растения следует из числа тех видов и сортов, которые предназначены для вашей и соседних зон. Чем южнее зона, тем больше усилий потребуется, чтобы растение прижилось.

Funny Child:

Российская классификация

В России зоны ведения садоводства исторически сложились так: южная, средняя, северная, Сибири и Дальнего Востока. Но и этой классификацией надо пользоваться с осторожностью. По ней, например, Ленинградская область относится к средней зоне вместе с Московской, Владимирской, Псковской, Тульской, Саратовской, Ростовской и другими южными областями. Фактически она ближе к северной зоне садоводства: Архангельской, Вологодской областям, Карелии и другим. Поэтому при выборе саженцев декоративных растений надежнее ориентироваться на сорта для более северной, чем своя, зоны садоводства. А самый, пожалуй, безошибочный способ – покупать растения, успешно перезимовавшие в условиях вашего региона, у местных производителей.

Розы без укрытия – так бывает?

Из-за всей этой путаницы с зонами у садоводов возникают проблемы с выбором импортных роз. Так, розы 4-5 зоны, маркированные аббревиатурой ADR (зимостойкие по Германии), не могут надежно зимовать без укрытия в средней и северо-западной полосе России. Без укрытия здесь смогут перезимовать только растения 2-3 зон: шиповники, их садовые формы и сорта.

Helga:

А сорта 4 зоны (шрабы, некоторые плетистые розы, полиантовые, почвопокровные) нуждаются в окучивании на зиму, утеплении стеблей лапником и лутрасилом. Сорта роз 5 и 6 зон (флорибунда, чайно-гибридные, большая часть сортов плетистых роз, миниатюрные розы) безусловно, нуждаются в укрытии.

Helga:

Растения для засушливых регионов

Преимущество засухоустойчивых растений в том, что они способны пережить без потерь любую засуху и не нуждаются в частых поливах. И хотя обычно эти культуры родом из засушливых территорий и умеют жить по нескольку месяцев в условиях минимальной влажности грунта, они действительно красивы и могут украсить любой сад.

Итак, если вы живете в регионе, где засухи случаются регулярно, отдавайте предпочтение таким растениям, как:

алсушечка:

— В прошлом году сажала сальвию хорминум, была в восторге от нее. Засухоустойчивая, все лето декоративна, сама хорошо насеивается. Хорошо стоит в срезке, очень необычна.

Растения для холодных регионов

Вообще, травянистые растения, у которых зимой сохраняется лишь подземная часть, более выносливы, чем древесные, которым приходится переживать атаку лютых арктических ветров. Из вечнозеленых в таком климате выживают только самые выносливые хвойные растения, остальные под натиском ветров получают серьезные ожоги, обезвоживаются. Поэтому, если вы занимаетесь садоводством в суровых регионах Сибири или Русского Севера, и хотите при этом выращивать экзотические растения, лучше выбирайте сорта родом из северной или северо-восточной Америки и Азии. Еще в условиях холодных регионов отлично себя чувствуют степные растения. А для создания пестрого летнего цветника можно посадить однолетники, хотя им понадобится весеннее укрытие.

Вот какие растения будут хорошо расти в экстремально холодном климате:

Поэтому у нас оптимально если и сажать Конику и Ко, то в «зимнюю полутень». На участке с сосновым лесом, например. За кулисой взрослых елей или сосен. Нету зимней тени? Готовьте «фигвамы»! Причём укрывать желательно по каркасу.

Для посадки выбирайте солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву. Все эти растения не требуют большого ухода. Большинство из них достаточно привести в порядок в конце сезона. Если кустарники будут нуждаться в обрезке, ее надо сделать сразу после цветения.

Если говорить о традиционных хвойных растениях, то ничего лучше лиственницы для региона с холодным климатом нет. Это самое распространенное морозостойкое растение для сада. Ее медленный рост компенсируется долгим сроком жизни. Правда, не всем нравится, что осенью она сбрасывает хвою и зимой не так украшает сад, как другие хвойные. На втором месте по популярности стоит пихта, но не каждый ее вид подходит для сурового климата: так, корейскую и бальзамическую пихту сажают только на юге России.

О том, как вырастить экзотические растения на даче в средней полосе России, читайтездесь. Этастатьярассказывает, как ухаживать за хвойными растениями. Этовидеонаучит делать живую изгородь из разных растений, можно выбрать подходящие для любого региона – от травянистых многолетников до кустарников и деревьев.

Морозостойкость и зимостойкость растений

Растительный мир богат и разнообразен, но далеко не все виды способны выживать в суровых климатических условиях. Одной из ключевых характеристик представителей флоры является зимостойкость. Именно она определяет жизнеспособность растений в определенной местности. Опираясь на морозостойкость флоры, необходимо подбирать биологические организмы открытого грунта.

Понятия и особенности зимостойкости и морозоустойчивости растений

От холодостойкости растений напрямую зависит их способность выдержать низкие температуры (в пределах +1…+10 градусов) на протяжении длительного периода времени. Если представители флоры продолжают расти при отрицательных показателях термометра, их смело можно отнести к морозостойким растениям.

Под зимостойкостью понимают способность растений продолжать свою жизнедеятельность в неблагоприятных условиях на протяжении нескольких месяцев (например, начиная с конца осени и заканчивая ранней весной). Низкие температуры – не единственная угроза существования представителей флоры. К неблагоприятным условиям относятся резкие перепады температур, зимнее иссушение, выпревание, длительные оттепели, вымерзание, вымокание, солнечные ожоги, ветровые и снеговые нагрузки, обледенение, возвратные заморозки в период весеннего потепления. Реакция растения на агрессивность окружающей среды и определяет его зимостойкость. Данный показатель не относится к постоянным величинам, он может периодически уменьшаться или увеличиваться. Причем один и тот же вид растений имеет разный уровень зимостойкости.

Зона морозостойкости в России

Нажмите чтобы увеличить

Морозостойкость сложно перепутать с зимостойкостью – данный показатель определяет способность растения выдерживать отрицательные температуры. Данная особенность закладывается на уровне генетики. Именно от степени морозостойкости зависит количество воды в клетках, которое сохраняется в жидком состоянии, а также их устойчивость к обезвоживанию и сопротивление внутренней кристаллизации.

Таблица зон морозостойкости растений USDA

| Зона морозостойкости | От | До | |

| 0 | a | −53.9 °C | |

| b | −51.1 °C | −53.9 °C | |

| 1 | a | −48.3 °C | −51.1 °C |

| b | −45.6 °C | −48.3 °C | |

| 2 | a | −42.8 °C | −45.6 °C |

| b | −40 °C | −42.8 °C | |

| 3 | a | −37.2 °C | −40 °C |

| b | −34.4 °C | −37.2 °C | |

| 4 | a | −31.7 °C | −34.4 °C |

| b | −28.9 °C | −31.7 °C | |

| 5 | a | −26.1 °C | −28.9 °C |

| b | −23.3 °C | −26.1 °C | |

| 6 | a | −20.6 °C | −23.3 °C |

| b | −17.8 °C | −20.6 °C | |

| 7 | a | −15 °C | −17.8 °C |

| b | −12.2 °C | −15 °C | |

| 8 | a | −9.4 °C | −12.2 °C |

| b | −6.7 °C | −9.4 °C | |

| 9 | a | −3.9 °C | −6.7 °C |

| b | −1.1 °C | −3.9 °C | |

| 10 | a | −1.1 °C | +1.7 °C |

| b | +1.7 °C | +4.4 °C | |

| 11 | a | +4.4 °C | +7.2 °C |

| b | +7.2 °C | +10 °C | |

| 12 | a | +10 °C | +12.8 °C |

| b | +12.8 °C | ||

Благодаря чему растения становятся зимостойкими?

Помимо генетического и наследственного фактора, микроклимата и условий произрастания, существуют другие причины, из-за которых растения обладают устойчивостью к низким температурам:

Зимостойкость биологического организма может меняться на протяжении всей его жизни. Считается, что молодые представители флоры менее устойчивы к низким температурам, нежели взрослые, что часто приводит к их гибели.

Представители зимостойких растений

Яркими представителями холодостойких растений являются ячмень, лен, вика и овес.

Ячмень

Вика

Овес

К морозостойким видам относят многолетние организмы корнеплодного, клубневого, луковичного типа, а также однолетние – ярового и раскустившиеся – озимого.

Отметим, что в холодный период года больше всего подвержены замерзанию именно корни растения. Если в регионе преобладают отрицательные температуры, то без толстого слоя снега вероятность, что они выживут, достаточно мала. В таких областях необходимо создавать изоляционный слой, мульчируя почву вокруг растения.

Именно в начале зимы (в декабре, январе) растения обладают максимальной зимоустойчивостью. Но с наступлением весны даже незначительные заморозки могут оказать губительное влияние на представителя флоры.

Зона зимостойкости растений

Многие садоводы совершают одну и ту же ошибку – они высаживают экзотические растения, которые неприспособленны к местному климату в открытый грунт. Это влечет за собой гибель растения. Поэтому важно знать зону зимостойкости, какие растения предназначены для данного климата и какой температурный режим зимой они смогут перенести без вреда для своего здоровья.

У каждого растения есть аннотация, в которой указаны вышеперечисленные параметры и особенности выращивания. Прочитав эту информацию, можно понять, подходит ли садоводу растение, или это будут впустую потраченные денежные средства.

Зоны морозостойкости растений

USDA-зоны – так называемые зоны морозоустойчивости это регионы, которые распределены по среднему значению повышения или понижения температурного режима. Эти зоны показывают среднестатистическую температуру, изучив их, можно понять – какие растения выживут, а какие не перезимуют. Всего такая таблица включает в себя тринадцать зон, по шкале от 0 до 12.

Конечно, эти данные весьма субъективны, но пока ученые не придумали ничего точнее. Эта система была придумана учеными из института сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки. Они разделили всю планету на такие отрезки, в которых температурный режим и погодные условия схожи. И обозначили их цветом – холодные зоны, соответственно синим и другими его оттенками, теплые от розового до ярко-красного.

Таблица зоны зимостойкости была составлена с учетом следующих факторов:

1. Среднее значение минимального температурного режима, данные должны быть собраны в течение нескольких лет (для определения берут минимум три года).

2. Насколько регион или климатическая зона близко находятся к океану.

3. Влияние на климатическую зону теплых подводных течений, или холодных, так изменение течения Гольфстрим, изменило температуру в одном из регионов.

4. Также учитывались и особенности рельефа – равнина, горы, предгорье.

5. Наличие подземных гейзеров сказывается на температуре региона.

6. Низины, которые надежно защищены от ветра.

7. Растительность – тропические джунгли или леса тундры.

На карте зоны зимостойкости в России указаны в соответствии с регионами, они, так же, как и на международной карте окрашены в разные цвета.

Шкала зон зимостойкости

Шкала зон зимостойкости разделена, как и карта на тринадцать зон:

Можно привести пример, если на растении указано, что оно выносливое к зоне 10, то минимальная температура для этого саженца плюс четыре градуса.

Температурные режимы хорошо изучены и помогают аграриям во всем мире выращивать хороший урожай различных культур, в том числе и плодовые.

Нужно помнить о том, что деление зимостойкости растений по географическим принципам условно, не надо исключать аномальные природные явления, когда зима может оказаться аномально холодной.

Зона зимостойкости растений – таблицы других ученых

Зона зимостойкости растений активно волновала и ученых из Советского Союза. Целые научные институты занимались этими исследованиями. Были придуманы свои таблицы, которые назывались именами ученых.

Например, шкала абсолютной морозоустойчивости Колесникова. Эта пятибалльная шкала, которая также включала температурные режимы. Была весьма проста и лаконична.

В ботанических садах в России и странах СНГ используется методика Лапина. Включает в себя семибалльную систему, в которой охарактеризованы возможные повреждения растений.

Стоит отметить, что понятия зимостойкость и морозостойкость разные. Морозостойкость — это как раз определение низких температур и их влияние на растения. А зимостойкость растений включает наблюдение за следующими факторами:

1. Насколько резкие перепады температур случаются в зимний, осенний или летний период, вне зависимости от географического нахождения.

2. Оттепели в середине зимы – как долго они были, на сколько градусов повышалась температура, и насколько осел снег во время таяния.

3. Окружающий микроклимат – то есть растение растет под укрытием или в открытом грунте. То есть, кустарник может перенести зиму под укрытием, но без него он погибнет.

4. Расположение растения – низины, склоны, находящиеся на северной стороне – все это неблагоприятные факторы.

5. Насколько часто в данной области дуют холодные ветра, которые способны всего за несколько недель уничтожить большие посадки растений.

6. Соблюдение садоводами агротехники.

7. Состав почвы – например, глинистая промерзает сильнее, чем песчаная.

8. Дефицит дождей в осенний период, растению будет тяжело противостоять морозам.

9. Длительность максимально низких температур, это также неприятное условие, которому должно соответствовать растение.

10. Определенные области, в которых велика вероятность заражения грибковыми заболеваниями.

11. Весенние заморозки, особенно это касается майского месяца.

12. Распространение насекомых-вредителей, например, на юге ежегодно мигрируют полчащи саранчи, которые наносят значительный урон растениям, даже способствуют их массовой гибели.

Способность растений противостоять этим условиям влияет на зимостойкость растений.

Есть и иные значения, и показатели, но они мало распространены на территории России. Многие показатели нужно учитывать при высадке деревьев и кустарников, обязательное соблюдение температурного режима для любой растительности. Тогда саженцы будут чувствовать себя хорошо, расти и развиваться.

Зоны морозостойкости USDA – что это такое и как их использовать у нас

Добавление статьи в новую подборку

Зоны морозостойкости – вертикально зонированные географические области по принципу среднего значения ежегодной минимальной температуры на основе многолетних статистических наблюдений. Именно они служат ограничивающим климатическим фактором для жизнедеятельности растений.

Садоводам-огородникам очень полезно знать «свою» климатическую зону морозостойкости, ведь зоны эти широко используются на практике для описания подходящих условий естественного распространения или культивирования тех или иных представителей флоры.

Выделяется тринадцать основных зон морозостойкости от 0 до 12, причем с ростом номера зоны среднее значение ежегодной минимальной температуры повышается (зона 0 – самая холодная).

Необходимо понимать, что информация эта ориентировочная – в каждой из зон может обнаружиться множество районов с более мягким или более суровым микроклиматом.

Интересно, что разрабатывалось это зонирование за океаном, в США. А как именно вычислялась информация и почему «зоны USDA» отлично «работают» и в России – предлагаем порассуждать вместе с опытным садоводом Сергеем Сидоренко.

Сергей учился в Омском государственном аграрном университете, затем долго искал себя в аспектах садоводства. По его словам «на счету десятки созданных садов, тысячи выращенных саженцев, обширная коллекция растений, написанная книга, семинары и мастер-классы». Интродукция садовых растений – можно сказать, его специализация на сегодняшний день.

А еще Сергей любит и умеет делиться практическими знаниями, которые накопил за свой более чем двадцатилетний опыт. Предлагаем вам его рассуждения на тему климатических зон морозостойкости.

Зоны морозостойкости USDA – о чем речь и почему это работает?

USDA – аббревиатура Министерства (Департамента) сельского хозяйства США. В круг его интересов (точнее – обязанностей) входит и научно обоснованное районирование всех культивируемых на территории страны растений. В том числе древесно-кустарниковых: лесных, декоративных, плодовых.

Справедливости ради отмечу, что в бывшем СССР также велась активная работа по районированию древесных растений. И были получены очень интересные и полезные результаты. Хотя и по весьма ограниченному набору растений. Но к началу перестройки исследования были свернуты, а методика и результаты районирования не стали достоянием широкой публики.

А вот американские ученые и агрономы (из этого самого USDA) решили выявить факторы, определяющие зимостойкость древесно-кустарниковых пород в той или иной местности. Одним из таких факторов (важным, но не единственным!) оказался средний абсолютный минимум температуры воздуха.

Подчеркиваю – именно средний абсолютный минимум. Например, у нас в саду за последние 8 лет (с 2010/2011 по 2017/2018) случались зимы с минимальными температурами: –17°С, –24°С, –10°С, –19°С, –21°С, –19°С, –20°С, –10°С. То есть, сумма значений за 8 лет составляет –140°С, а среднее значение за 8 лет –17,5°С.

Это и есть «средний абсолютный минимум». Заметьте – абсолютный минимум за эти десять лет составил –24°С. Прошу не путать понятия!

Также не надо путать «средний абсолютный минимум» за несколько лет (собственно – это и есть «зоны морозостойкости USDA») и среднюю многолетнюю температуру самого холодного месяца зимы (например, у нас в саду средняя многолетняя температура января 1,5°С).

Соответствие зон морозостойкости и средних абсолютных минимумов

Абсолютный минимум и средний абсолютный минимум – в чем разница?

Почему имен этот параметр (средний абсолютный минимум) оказался основой для американского районирования?

Территория США хорошо обеспечена солнцем и летним теплом (север США – это примерно климат и широта юга России или Украины, а юг США – это примерно широта Египта и севера Индии), вегетационный период продолжительный, проблем с вызреванием большинства древесных пород нет. При обилии солнца и летнего тепла, многие растения встречают зиму «во всеоружии» и проявляют максимальную зимостойкость.

Но большая часть территории США открыта для проникновения как арктического воздуха из Канады, так и тропического – из Мексиканского залива. Арктический воздух, проходя над материком, постепенно нагревается (широты низкие, солнце греет и зимой), а теплый влажный воздух с юга, проходя над материком, постепенно остывает, отдавая тепло и осадки.

В континентальной части США нет резко выраженных границ между климатическими зонами – умеренный климат постепенно переходит в субтропический, субтропический постепенно переходит в тропический. Грубо говоря, основная проблема для успешной зимовки древесных растений в этом районе – периодические вторжения холода, доходящие аж до Техаса и Флориды.

Абсолютные минимумы (абсолютные рекорды холода) по соседним метеостанциям очень разнятся (и вопрос не только в микроклимате – чем дольше период наблюдений, тем более экстремальные морозы были зафиксированы), из этих данных трудно вывести общую картинку. Такое случается «раз в 100 лет», а может и не повториться в ближайшие десятилетия. Зато данные за последние несколько десятилетий есть по каждому пункту – и они оцифрованы, стандартизированы. Из них легко получить средние значения. Поэтому, именно средние абсолютные минимумы оказались наиболее удобным «мерилом зимостойкости» для многих растений.

Увы, я не знаю, где можно найти достоверные средние абсолютные минимумы по городам России и ближнего зарубежья. Этот параметр не входит в «стандартные» климатические показатели, значения которых легко доступны в интернете. Самое лучшее, что у меня есть на эту тему – карта зон морозостойкости (ЗМ), взятая с сайта Совета Ботанических Садов России, Беларуси и Казахстана. Да, карта очень грубая (если кликнуть на американскую, там появляется каждый штат с подробнейшими изотермами, дорогами и населенными пунктами). Но для ориентира по зонам морозостойкости (ЗМ) для основных сельскохозяйственных регионов вполне подойдет.

Публикуется с любезного согласия Алексея Прохорова, директора БС Петрозаводского Университета. Карта прорисована вручную на основе данных исследования Global plant hardiness zones for phytosanitary risk analysis (ISSN 0103-9016, ISSN 1678-992X), опубликованного Roger D. Magarey, Daniel M. Borchert, Jay W. Schlegel в журнале Scientia Agricola. Желтыми точками на карте обозначены города, где есть интродукционные пункты (ботанические сады, дендрарии).

Приведу несколько ориентировочных примеров (абсолютный минимум и среднемесячная температура января взяты с сайта www.pogodaiklimat.ru, зоны морозостойкости – с карты Совета Ботанических Садов):

Обратите внимание, как расходятся показатели по разным метеостанциям в пределах одного населенного пункта! Это говорит о том, что микроклимат разных районов существенно различается. Если брать абсолютные минимумы, то они очень зависят от плотности застройки (в городе теплее зимой), от рельефа, от близости крупных водоемов.

У нас в предгорной зоне Северо-Западного Кавказа изотермы абсолютного минимума вообще скачут «пятнами» по склонам и долинам. В радиусе 50 км от нас – зоны от 5-А до 7-А.

Но если говорить о зоне конкретного места (не имея точной карты наподобие американской), то надо замерять температуру в самые холодные дни зимы (утром, перед рассветом) и фиксировать ее, а лет через 5/10/15 посчитать средний из абсолютных минимумов. Вот тогда вы будете точно знать, какая у вас «зона морозостойкости».

Я веду такие наблюдения на протяжении всего лишь 8 лет. И по этим фактическим данным наш сад находится в зоне 7-А (на границе с 6-Б).

Растения для разных зон морозостойкости

Теперь – самое интересное. Если составить перечень подмерзающих у нас растений (а испытываются сотни видов и сортов древесных), взять данные по их морозостойкости с сайта Национального Дендрария США (USNA, Washington, D.C.), то окажется, что 90% из них числятся в ЗМ 7 или 8. Тем растениям, которые у нас не подмерзают, американские исследователи ставят ЗМ 4, 5 или 6 (редко 7).

Ниже – выборка растений (из указанных на сайте USNA как индикаторные для разных зон), имеющихся в коллекции Ботанического Сада 365 (зона 7-А – 6-B).

Индикаторные растения ЗМ 4 (перечисленное ниже у нас без подмерзаний):

Индикаторные растения ЗМ 5 (перечисленное ниже у нас без подмерзаний):

Индикаторные растения ЗМ 6 (перечисленное ниже у нас без серьезных подмерзаний):

Индикаторные растения ЗМ 7 (почти все перечисленное у нас периодически подмерзает или вымерзает выше снега):

Индикаторные растения ЗМ 8 (все перечисленное нормально зимует у нас только под снегом, выше снега – почти ежегодно вымерзает):

Таким образом, наша «зона зимостойкости» по градуснику (–17,5°С, т.е. граница между зонами 6-B и 7-А) очень хорошо соотносится с поведением растений, указанных как индикаторные (на сайте Национального Дендрария США.)

Если у вас есть такие температурные данные, сравните их с тем набором культур, которые нормально зимуют в вашем саду. И сверьте ваши данные по зимостойкости с американскими данными.

Можно сколько угодно рассуждать о том, работают ли «зоны USDA» в России или Европе, а можно просто проверить. Работают, еще как! Они достаточно четко лимитируют возможность выращивания конкретного растения в конкретном месте. И грех не использовать чужие наработки. Вопрос в том, как использовать.

Да, далеко не по всем растениям есть такие данные. Да, постоянно появляются новые сорта и гибриды. Да, в пределах одного вида есть особи с разной зимостойкостью. Да, данные с разных сайтов (особенно – с сайтов питомников из разных регионов) иногда очень разнятся. Смотрите, что вы смОтрите. Чей это сайт, с которого вы берете данные? Кто составлял базу данных? В идеале – коллектив профессионалов. Чуть менее объективно (для других регионов) – солидный питомниковод или опытный садовод-интродуктор. Совсем плохо – если малоизвестный садовый центр или интернет-магазин…

Да, климат циклически меняется, и чем дольше период наблюдений, тем надежнее данные по «зоне». Увы, метеонаблюдения во многих пунктах ведутся лишь несколько десятилетий.

Да, в последние десятилетия во многих регионах наблюдается потепление, средние температуры растут. Но никто достоверно не знает, что нас ждет в будущем и как это скажется на абсолютных минимумах.

Да, зимостойкость зависит не только от соответствия «генетической» морозостойкости и зоны, но еще и от продолжительности вегетационного периода, от суммы летнего тепла, от хода зимних температур (есть ли оттепели и какие), от солнечной или влажной зимы, от наличия ветра в период низких…

Да, все выше сказанное касается именно морозостойкости надземной части. Под снегом (если он в вашей местности ложится вовремя и лежит устойчиво) легко может быть на 1-2-3 зоны теплее (по факту!) – и там будут зимовать растения из более теплых зон. Что в нашем саду и происходит. Соответственно, если у вас все в порядке со снегом, нельзя автоматически переносить зоны на многолетники и приземистые кустарники. Тут важнее глубина промерзания почвы и средние абсолютные минимумы ее верхнего слоя.

Да, при отсутствии снега, мульчи (и глубоком промерзании почвы) надземная часть древесных может повреждаться сильнее из-за неработающих или подмерзших корней. Такое явление может быть причиной того, что справочники (составленные в малоснежных регионах) «занижают» зимостойкость некоторых растений.

Напоследок короткое резюме

В зоне 6 (по градуснику за несколько лет, а не по карте) почти гарантированно не будут нормально зимовать растения, для которых (в солидных источниках) указана зона 7 или 8. Однако есть шансы на успешную зимовку растений, для которых указана зона с 4 по 6. Шансы эти высоки, если все остальные параметры климата (не говоря уже о почве) соответствуют потребностям растения. Шансы непредсказуемы, когда остальные параметры климата далеки от оптимальных.

Так что, зоны USDA у нас вполне работают. Но работают именно как один из лимитирующих факторов.

Что скажете, уважаемые садоводы, согласны с экспертом? «Работают» ли указанные зоны морозостойкости в вашем регионе или вы занимаетесь интродукцией растений по старинке, «на глазок»?