декабристы в чите фамилии

Декабристы и память о них в Забайкалье

В 1825 году в столице Российской империи Санкт-Петербурге произошло первое организованное выступление против существовавшего строя. Участников восстания на Сенатской площади в декабре 1925 года, а также потом последовавшего восстания Черниговского полка на Украине и примкнувших к ним по политическим взглядам членов тайных обществ, назвали декабристами. Они выступали против крепостного права – «рабства, утвержденного законом», за прогрессивное переустройство общества.

В российской истории декабристы – это целая эпоха. Но в разные отрезки времени к ним относились по-разному. Было время, когда память о них замалчивалась, а было – когда возносилась; кто-то считал их преступниками, кто-то – героями. И всегда над ними висела идеологическая оценка их действий. Неоднозначное к декабристам отношение и в настоящее время. В Москве длительное время был закрыт существовавший музей декабристов на улице Карла Маркса (Старая Басманная).

Был создан проект мемориальной памятной зоны вокруг церкви Декабристов. Он демонстрировался в Чите во время работы общесоюзной научной конференции «Декабристы и Сибирь» (1975 год). К сожалению, проект так и остался проектом. Воплотить его в жизнь не дала осуществленная в 1960-х годах жилая застройка этой территории. При создании фильма «Звезда пленительного счастья» рядом стоящие дома помешали съемкам, и артисты повторили здешние события 1828 года в стенах другой церкви, похожей на эту, подобранную на территории Иркутской области. Но с того времени здесь более не предпринимались попытки нового строительства. Частью этой территории является примыкающая к зданию церкви небольшая улочка Декабристов, связанная с местопребыванием здесь декабристов. Рядом по ул. Селенгинской находится Ингодинская районная библиотека № 2 имени Нарышкиных. Отрадно, что в стенах этого дома сохраняется память Михаила Михайловича и Елизаветы Петровны Нарышкиных. Правда, стены данного дома не согреты дыханием декабристов. Еще Е.Д. Петряев указывал на то, что по плану П.И. Фаленберга дом Е.П. Нарышкиной стоял в другом месте, а именно – восточнее церкви Декабристов. Это же строение, говоря музейным языком, – новодел, возведенное в 1964 году. Но то, что хоть так сохраняется память о пребывании здесь декабристов, уже не плохо. Еще одна часть выделенной зоны декабристов – Банное озеро. То, что мы видим сейчас, декабристы видели по-другому. В те годы это была старица реки Читинки с чистой проточной водой. Прокладка по древней части города железной дороги перекрыла сюда доступ речной воды, и водная гладь зацвела…

Ничего от былых строений той поры, за исключением здания церкви Декабристов, в городе не осталось. Но как выглядела тогда Чита, благодаря рисункам декабриста Николая Александровича Бестужева, мы можем представить. А еще сохранился масштабный топографический план Читы, выполненный в 1829-1830 годах стараниями декабриста Петра Ивановича Фаленберга. Сегодня он растиражирован, и по нему каждый желающий может с точностью до метра «посадить» на современную планировку города былые строения, связанные с пребыванием здесь известных людей.

Наиболее известным из них мог бы быть дом горного начальника Читинского острога С.И. Смольянинова, расположенный рядом со старой почтовой конторой (их впоследствии приобрел возвратившийся сюда в 1839 году на поселение декабрист Дмитрий Иринархович Завалишин, объединив их в одну усадьбу, и на их месте в 1843 году построив собственный дом). Именно на чердаке этого дома живший здесь в 1880-х годах народоволец Иван Осипович Союзов обнаружил его бумаги, которые сейчас хранятся в Читинском краевом краеведческом музее. Сам же дом при прокладке железной дороги в 1890 году разобрали и перенесли в нагорную часть города. Там он получил адрес: ул. Николаевская (ныне – им. Горького), 47. В 1961 году при реконструкции улицы он был снесен.

В последнее время в городе много разговоров о реконструкции еще одного объекта, связанного с именем декабристов. Речь идет о площади Декабристов. Родилась она в 1956 году, после того как в стране отметили 130 лет со дня восстания декабристов. Тогда в ее центре установили «камень-вексель» с высеченным на нем обещанием построить памятник. В 1967 году, после возведения на ее северной стороне здания библиотеки имени А.С. Пушкина, началось строительство мемориальной зоны в честь декабристов. Именно тогда на площади появились диагональные аллеи, возник «треугольник» для посадки цветов и низких кустарников.

Предполагалось создать торжественное и вместе с тем «лирическое» место, которое бы стало любимым местом отдыха горожан. Но строительство самой зоны декабристов, где можно было бы прочесть слова «Декабристам от благодарных забайкальцев» было приостановлено. Об этом еще многие годы напоминал не потревоженный «камень-вексель», а потом он неожиданно пропал… И сегодня, когда вновь вернулись к вопросу о благоустройстве площади, авторы идеи в первую очередь почему-то заговорили о подземных автостоянках для автомобилей и также подземной торговой зоне, как будто здесь не было того камня с обещанием. Главным же здесь по-прежнему остается ПАМЯТЬ о декабристах!

И все же читинцы стараются не забывать о своих предшественниках. В 2004 году бывшая Набережная улица в Ингодинском районе решением областной Думы получила имя декабриста Дмитрия Иринарховича Завалишина. А чуть раньше на одной из колонн площади В.И. Ленина был размещен его барельеф. Его имя должен знать каждый читинский школьник. После отбытия каторги он выбрал местом своего поселения Читу, где проживал с 1839 по 1863 год. Это был очень активный человек, а потому не всем и всегда удобный. Но в том, что Чита стала городом, есть и его доля заслуги. И в том, что центральная часть города имеет прямолинейную сетку размещения улиц. И в том, что наименования этим улицам давались по своеобразной системе: параллельным Читинке улицам присваивались речные имена Сибири и Дальнего Востока, а перпендикулярным – стоящим на них городам (подобной системы наименования улиц не существовало и не существует поныне ни в одном городе нашей великой страны!).

В 1999 году, когда отмечалось 200-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, при установлении на улице в его честь мемориальной доски авторы проекта хотели запечатлеть на ней адресованные именно в наши края его слова-обращение:

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье!

Но это были тяжелые девяностые годы, и местные городские руководители испугались этих великих строк, отнеся их не к давно прошедшему времени, а к современной действительности…

Декабристов нужно не бояться, а гордиться нашей принадлежностью к ним, уважать их и достойно хранить о них память!

«Каторжная республика»: как декабристы превратили Читу из деревни в столицу Забайкалья

Читинские старожилы любят рассказывать приезжим, что центр их города своими прямыми улицами сильно напоминает Санкт-Петербург, так как спроектирован сосланными сюда декабристами. Они любят показывать и главный символ города — бревенчатую Михайло-Архангельскую церковь. В ней венчались ссыльные дворяне-оппозиционеры и последовавшие за ними в Сибирь женщины. Сейчас в здании храма находится Музей декабристов, который в народе называют просто Церковью декабристов.

Первые декабристы прибыли в Читинский острог в конце января 1827 года. Их было четверо: братья Никита и Алексей Муравьевы, Иван Анненков и Константин Торсон. Позже, в течение 1827 и 1828 годов, сюда прислали еще около 70 участников восстания. За три с половиной года каторги они дали небольшому поселению импульс в развитии, который спустя четверть века превратил его в город и столицу Забайкальской области.

«Когда декабристы только прибыли в Читу, это была всего лишь деревушка заводского ведомства. Маленькая, 75 деревянных домов, 393 жителя. Декабристы, конечно, дали толчок развитию этого местечка», — рассказывает ТАСС заведующая Музеем декабристов Надежда Баранова. По мнению историка Михаила Константинова, «несмотря на тюремное заключение, благодаря несгибаемой воле и нравственной силе декабристы фактически создали в Чите островок свободной мысли и духа, своего рода каторжную декабристскую республику».

Основная часть декабристов содержалась в ими же достроенном тюремном здании — четыре комнаты с маленькими окнами, где было тесно, душно и шумно, в том числе от звона кандалов. Кандалы узникам разрешили снять в августе 1828 года по особому распоряжению императора Николая I. Позже им позволили за собственный счет построить на тюремном дворе еще семь маленьких бревенчатых домиков. Там же, в тюремном дворе Читинского острога, каторжники построили здание наподобие клуба, беседку, развели огород.

Во время пребывания в тюремном остроге Читы декабристы добились негласного права на занятия наукой и просветительством. Свое научное собрание они назвали «Каторжной академией», в которой заслушивались доклады по точным, естественным и гуманитарным наукам, практиковалось взаимное обучение иностранным языкам, математике и ремеслам.

«Художник Николай Бестужев оставил акварели с видами Читы и ее окрестностей, декабрист Петр Фаленберг — топографический план острога, а Фердинанд Вольф вел здесь медицинскую практику, впервые в регионе организовал прививку от оспы. Три с половиной года, а столько дел было сделано», — отмечает Баранова.

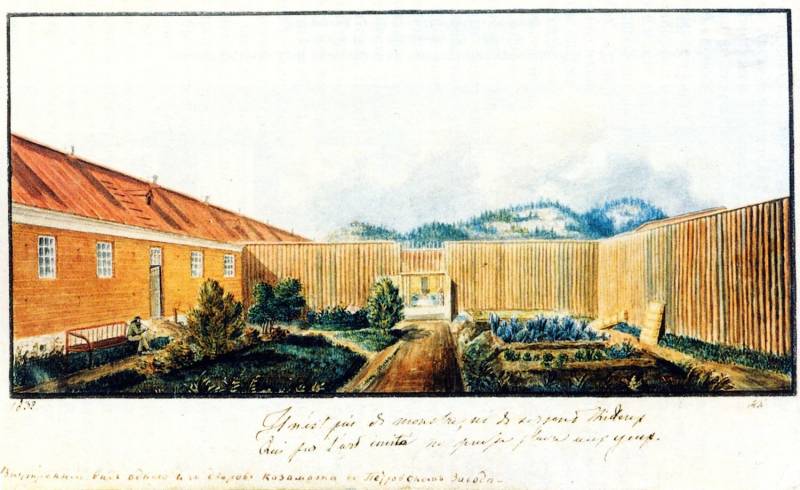

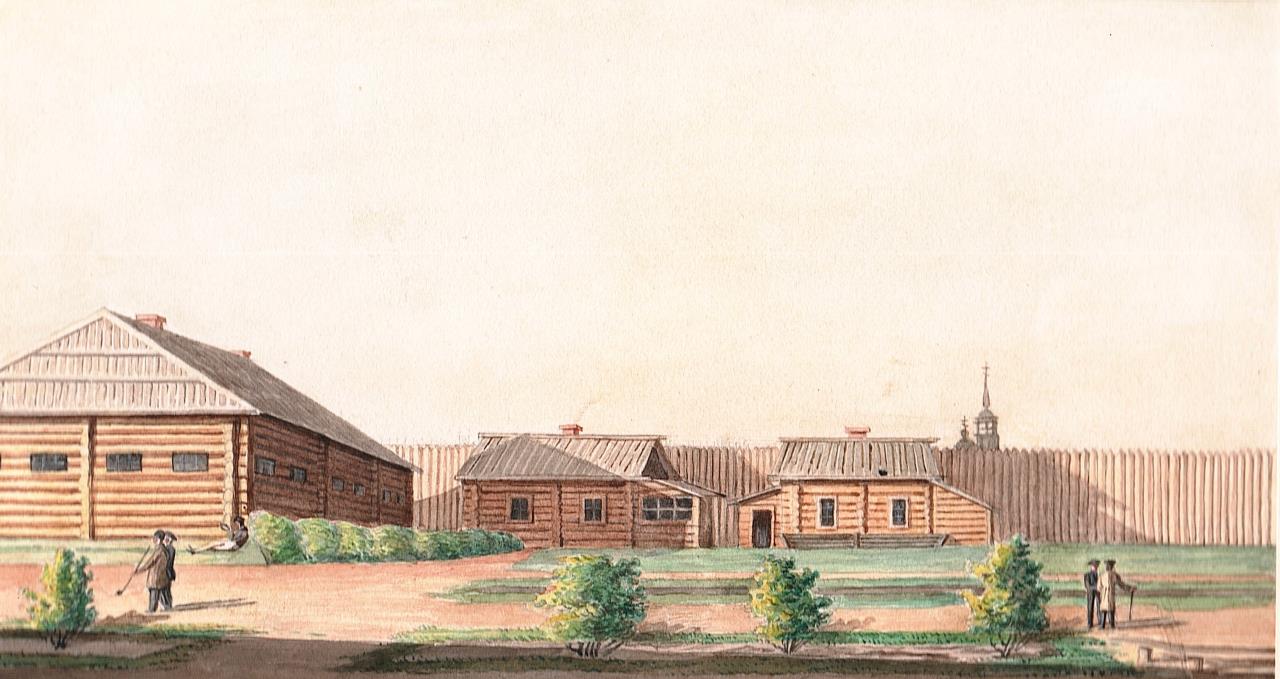

Тюрьма в Чите, где содержалась часть декабристов. Акварель Николая Бестужева, 1830 г.

Декабристы приобщили местное население к огородничеству, садоводству, цветоводству. Взрослые и дети из тюремной округи Читы участвовали в организованных ими концертах и коллективных пениях. Узники устраивали в остроге литературные чтения, проводили шахматные турниры. Привлекая к занятиям подростков, декабристы собирали минералогические, ботанические, зоологические, археологические и нумизматические коллекции. Сергей Трубецкой вел здесь метеорологические наблюдения.

«Во глубине сибирских руд»

В феврале 1827 года в Читинский острог приехала Александра Муравьева — жена Никиты Михайловича. Она тайно привезла декабристам знаменитое послание Пушкина «Во глубине сибирских руд». Здесь же, в Чите, Александр Одоевский от лица всех декабристов написал ответ «солнцу русской поэзии», в котором есть знаменитые строки: «Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя».

Спустя год, в январе 1828-го, Александра Муравьева передала еще одно пушкинское послание — «Мой первый друг, мой друг бесценный», адресованное лицейскому товарищу Пушкина Ивану Пущину.

Жены и невесты ссыльных добирались до Читинского острога по несколько месяцев. В их числе были княгини Мария Волконская и Екатерина Трубецкая, генеральская жена Наталья Фонвизина, фрейлина Императорского двора Елизавета Нарышкина — знатные, образованные женщины.

Пожалуй, самая романтическая история — это венчание во все той же Михайло-Архангельской церкви французской модистки Полины Гебль и ее возлюбленного Ивана Анненкова, ради которого девушка преодолела длинный путь в Забайкалье. После таинства молодую пару приветствовал перезвон кандалов всех присутствовавших на венчании декабристов. История их любви вдохновила Александра Дюма на роман «Учитель фехтования».

Помнят стены этого храма и еще один брак — декабриста Дмитрия Завалишина и Аполлинарии Смольяниновой — местной жительницы, дочери горного инженера. Они обвенчались в Чите в 1839 году, когда Дмитрию Иринарховичу разрешили выйти на поселение.

«Жены декабристов многое сделали для нашего города. Они завели здесь огороды, привлекая местных умельцев, построили бревенчатые избы», — рассказала заведующая Музеем декабристов. Рядом с музеем находится памятник архитектуры — дом Елизаветы Петровны Нарышкиной; сейчас это библиотека.

По мнению краеведа, кандидата философских наук Андрея Букина, декабристы «были первой невольной, но качественной инвестицией в развитие Забайкалья». «Потраченные здесь ими и их женами средства всколыхнули экономику и товарное производство, стали основой для развития территории. Декабристы во многом предопределили культурное развитие края и отразили в далекой провинциальной Чите воспоминания о блеске имперской столицы. Этим отсветом Чита, по большому счету, живет и по сей день», — уверен он.

«Говоря о присвоении Чите статуса волостного города, нельзя не упомянуть Дмитрия Завалишина. Он многое сделал, чтобы доказать, что географическое расположение Читы позволяет именно ей, а не Нерчинску (старейший город региона. — Прим. ТАСС) быть центром Забайкальского края», — отметила Баранова.

Действительно, вернувшись в 1839 году в Читу, ссыльнопоселенец Завалишин завел здесь образцовое крестьянское хозяйство, занялся разведением и акклиматизацией овощей и фруктов, бесплатно раздавал крестьянам и казакам выписанные из Центральной России семена. Одним словом, вел себя как настоящий колонист, стремящийся обжить далекие земли.

Кандалы, в которые были заключены декабристы. Экспонат Музея декабристов в Чите

«Завалишин изучал медицинские пособия, из собранных и выращенных лекарственных трав готовил препараты и раздавал их нуждающимся. В своем доме устроил помещение для школы, где обучал желающих детей и взрослых, а затем добился открытия в Чите нескольких школ для крестьянских и казачьих семей. Активно участвовал в составлении плана Читы как картограф и землемер», — говорится о нем в многотомной «Энциклопедии Забайкалья».

В 1851 году именно Завалишин стал одним из организаторов торжеств, посвященных присвоению Чите статуса города и областного центра. Указ об этом был зачитан с крыльца Михайло-Архангельской церкви. И даже после состоявшейся в 1856 году амнистии Дмитрий Иринархович еще семь лет оставался в Чите, наблюдая, как крошечная деревушка, принявшая в январе 1827 года первых декабристов, превращалась в важнейший город на востоке Российской империи.

Адмирал Читинский

Деятельность декабриста Дмитрия Завалишина в Чите, Чита, Забайкальский край

Дмитрий Завалишин прожил долгую, деятельную и полезную для людей жизнь. Благодаря его разносторонним талантам он навсегда изменил судьбу Читы, где провел 24 года.

Любовь

Декабристы в Сибири

История Забайкалья неразрывно связана с судьбами декабристов. Молодые люди, участники тайных обществ, заплатили высокую цену за попытку преобразований в Российской Империи. После восстания 14 декабря 1825 г. 86 человек были отправлены на каторжные работы в Сибирь. Тюремные казармы при рудниках на границе с Китаем, Читинский острог, тюрьма в Петровском Заводе не сломили дух изгнанников.

После окончания срока каторжных работ декабристы остались в Сибири на поселении под строгим полицейским надзором, однако это не помешало их разносторонней деятельности. Благодаря им в Сибири были открыты школы, в том числе и для девочек, библиотеки; декабристы оказывали и медицинскую помощь. Уже не словом, а примером они служили делу, которому себя посвятили.

Акварель «Внутренний вид Читинского острога». Копия с работы Н.А. Бестужева 1828-30-е гг. Из коллекции Музея декабристов в Чите.

Мечты о Чите

В Читу, после окончания тринадцатилетнего срока каторжных работ, вернулся Дмитрий Завалишин, чтобы навсегда изменить облик селения. Декабрист был третьим ребенком в семье Иринарха Ивановича Завалишина, шефа Астраханского гарнизонного полка, впоследствии назначенного генерал-инспектором путей сообщения России. Иринарх Иванович очень серьезно относился к воспитанию детей: в дом приглашали лучших учителей.

В своих воспоминаниях Завалишин упоминал об удивительном случае из детства, связанный с далекой Читой: «Я был очень любознателен и никогда не играл. Поэтому мне никогда не дарили игрушек, а всегда какие-нибудь вещи, относящиеся к учению, книги, картины, инструменты и пр. В день рожденья моего, когда мне исполнилось семь лет, отец подарил мне стенную карту России.… Всякий раз, что я становился против середины карты, я замечал, что средний на карте меридиан проходит в Забайкальском крае через какое-то место называемое Читинский острог». Это название будущий декабрист отыскал в географическом словаре Щекотова. В раннем возрасте он верно предположил о том, что река Чита через Ингоду, Шилку и Амур имеет сообщение с Тихим океаном. Мечты о далеких землях, океанах, реках подтолкнули Завалишина связать свою жизнь с морем.

Кругосветное плавание

В 1816 г. Дмитрия отвезли в Петербург для обучения в Морском кадетском корпусе. Директор корпуса представил мальчика своим коллегам как «маленького человека, но большое чудо». Еще во время обучения Завалишин был назначен учителем нескольких дисциплин в этом учебном заведении. После его окончания преподавал астрономию, высшию математику, теорию морского дела и механику. Одновременно Завалишин слушал лекции в Петербургском университете, в Медико-хирургической академии, в Горном корпусе, посещал обсерваторию, Академию художеств.

В 1822 г. его пригласили в кругосветное плавание под командой М.П. Лазарева, которое продлилось до 1824 г. Во время путешествия он посетил Данию, Англию, Бразилию, Австралию, Калифорнию, Аляску. Однако при возвращении в Петербург погодные условия не позволили Завалишину увидеть манящую с детских лет Читу.

Дело «14 декабря 1825 г.»

Был ли Завалишин членом Северного тайного общества, документально не установлено. На следствии он отрицал свою принадлежность к нему. В «Записках» представил себя не только членом, но и главным его идеологом. Один из декабристоведов С.Я. Штрайх, не решая вопроса о принадлежности Завалишина к Северному обществу, подчеркивает, что в истории движения декабристов он занимает видное место, а его мысли и действия были всегда прогрессивны и направлены на служение Отечеству. В момент восстания его не было в Петербурге. После Завалишин был арестован и осужден по I разряду, отправлен на каторгу в Читу, затем в Петровский Завод. На каторге он обучал товарищей иностранным языкам, читал лекции по астрономии, высшей математике и фортификации. Он поражал обширностью разнообразных знаний и сам учился языкам у других. В «казематской школе», устроенной декабристами в Петровском Заводе, обучал детей местных жителей латыни и греческому языку. Активно участвовал во всех общественных делах каземата.

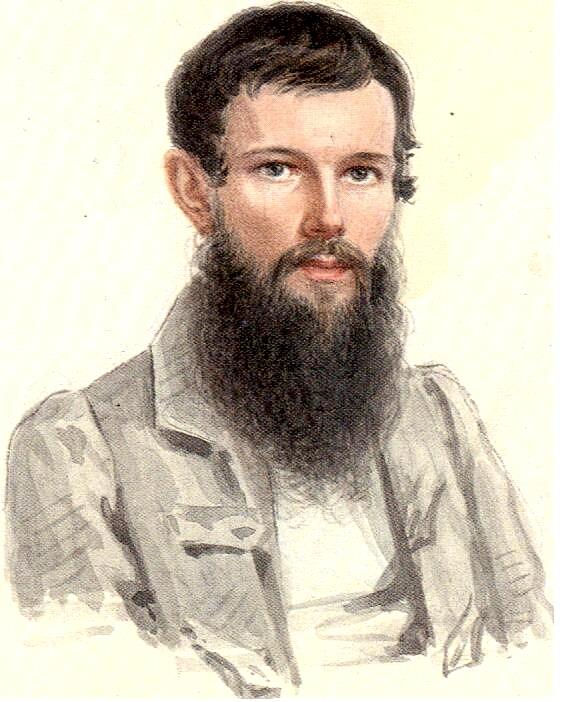

Д.И. Завалишин (1804-1892). Копия Г.В. Мудренова с работы Н.А. Бестужева. 1839 г. Из коллекции Музея декабристов в Чите.

Любовь декабриста

Адмирал Читинский

После амнистии 1856 г., которая позволила декабристам вернуться в Европейскую часть России, Завалишин остался в Чите. Его работа на благо края была весьма разносторонней. Дмитрий Иринархович занимался медицинской, педагогической деятельностью, изучал край, принимал активное участие в сборе средств на ремонт Михайло-Архангельской церкви, которая к моменту прибытия его в Читу на поселение была уже ветхой. Завалишин убедил генерал-губернатора Восточной Сибири в рациональности преобразования Читинского селения в областной центр и был одним из негласных разработчиков «Проекта на устройство областного города Читы».

Он выполнял роль архитектора, инженера и землемера.

Плодотворной была его публицистическая деятельность. По вопросу о заселении Амурских земель Завалишиным было написано более 200 статей и заметок, в которых он выступил с критикой. За опубликованные статьи в 1863 г. Завалишина выслали из Читы в Москву, где он продолжил свою плодотворную работу. Декабрист преподавал в начальных школах, принимал участие в благотворительных организациях, сотрудничал в журналах, вторично женился и имел шестерых детей. Завалишин умер последним из декабристов в 1892 г.

Память о нем живет и по сей день в Чите: в прямых улицах, напоминающих Санкт-Петербург, в набережной р. Читы, названной именем декабриста, и в единственной сохранившейся на Дальнем Востоке деревянной двухэтажной Михайло-Архангельской церкви, построенной в 1776 г. – ныне Музей декабристов. Внук декабриста – Борис Еропкин передал в Музей несколько личных вещей, принадлежащих его знаменитому деду. Рыболовные снасти, ожерелье, привезенные декабристом Завалишиным из кругосветного плаванья. Каждый день эти реликвии «знакомят» посетителей Музея с удивительной судьбой «Адмирала Читинского».

Декабристы в Читинском остроге

Память История и события

Чита… В то далёкое время, когда сюда начали прибывать декабристы, это было небольшое село. Посреди поля тянулась одна-единственная улица с несколькими десятками деревянных домов и покосившихся изб. На пригорке стояла небольшая церковь, в стороне – тюрьма, обнесённая высоким частоколом из толстых брёвен.

Чита… В то далёкое время, когда сюда начали прибывать декабристы, это было небольшое село. Посреди поля тянулась одна-единственная улица с несколькими десятками деревянных домов и покосившихся изб. На пригорке стояла небольшая церковь, в стороне – тюрьма, обнесённая высоким частоколом из толстых брёвен.

Здесь декабристы провели четыре года, и эти годы каторги И.И. Пущин назвал “юношеской поэмой”. Здесь собрались 82 человека, остальные продолжали томиться в крепостях. Их в читинской тюрьме поместили временно, пока не будет отстроена тюрьма специально для них в Петровском заводе. Уже много лет спустя, отбыв каторгу, М.А. Бестужев вспоминал читинские годы: “Я часто думаю, что это был какой-то бестолковый сон, кошмар. Читать или чем бы то заниматься не было никакой возможности, особенно нам с братом или тем кто провели годину в гробовом безмолвии богоугодных заведений: постоянный грохот цепей, топот снующих взад и вперёд существ, споры, прения, рассказы о заключении, о допросах, обвинения и объяснения, – одним словом, кипучий водоворот, клокочущий неумолимо и мечущий брызгами жизни. Да и читать первое время было нечего…”

Большинство из них были молоды и становление их, вхождение во взрослую жизнь происходило в этом остроге. Только те, кто отбыл год в Нерчинских рудниках, могли оценить благо Читинского острога. В Чите не было рудников. Здесь была работа другая: декабристы чистили казённые хлевы и конюшни, подметали улицы, копали рвы и канавы, строили дороги, мололи зерно на ручных мельницах. Работа была тяжёлая, но здоровая. Большую часть её приходилось выполнять на свежем воздухе.

Но даже этой работой тюремщики особо не перегружали. Приходил офицер и спрашивал: “Господа, пора на работу! Кто сегодня идёт?” Если мало желающих откликалось на призыв офицера, то он с упрёком говорил: “Да прибавьтесь же, господа, ещё кто-нибудь. А то комендант заметит, что очень мало.” Вызывались ещё добровольцы. Шли те, кому надо было повидаться с жёнами или получить письма. Жёны декабристов наладили переписку каторжников через себя. Декабристам писать письма не разрешалось

Строились и с песней отправлялись на работу, офицер шёл впереди, а по сторонам и сзади шли солдаты с ружьями. Пели чаще всего любимую революционную песню “Отечество наше страдает под игом твоим”. Когда декабристы отправлялись на работу, в домиках жён поднималась суета. На место работы несли книги, газеты, шахматы, завтрак, самовары, складные стулья, ковры, письма.

Часто место работы превращалось в клуб. Кто читал газету, кто играл в шахматы, кто читал письма. Завтракали, беседовали, спорили. Когда Муравьёва привезла послание декабристам А.С. Пушкина, именно на рабочем месте читалось это послание. Часовые вместе с декабристами перекусывали остатками завтрака, слушали споры. Кто-нибудь из часовых восклицал; “Да что же это, господа, вы не работаете?” Вставали, начинали работать.

Комендант Лепарский, вопреки инструкции, давал декабристам читать журналы “Московский телеграф”, газету “Русский инвалид”, которые выписывал. Состоятельные декабристы получали от родных библиотеки. Скоро последовало разрешение на чтение книг и журналов… Из Петербурга присылались номера “Литературной газеты”. Комендант, пока книг приходило мало, писал на каждой: “Читал”, но когда книг стало много стал писать “Свидетельствовал”.

В Читинском остроге зародилась и окрепла так называемая “каторжная академия”, в которой декабристы из армейских офицеров, получившие в прошлом недостаточное образование, значительно пополнили его. Преподавался английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, польский и древние языки. Лунин, который прекрасно говорил на английском языке, когда его доставал выговор “учеников”, восклицал: “Читайте, господа, и пишите по-английски сколько хотите, только, умоляю, не говорите на этом языке!” В “каторжной академии” преподавались военные науки, стратегия и тактика, высшая и прикладная математика, астрономия, русский язык и словесность. Братья Борисовы занимались собиранием коллекций насекомых и растений. Была собрана коллекция местных минералов.

Через год в тюремной ограде выстроили два помещения. В одном оборудовали мастерские – слесарную, токарную, переплётную. Другое помещение предназначалось под “клуб” – здесь проводили вечера, ставили концерты. Душою был Н.А. Бестужев. Он был человек необычайно разносторонний: рисовал портреты декабристов, починял часы, выполнял ювелирные работы, учил шить сапоги. Многие декабристы научились хорошо шить одежду, изготавливать головные уборы и обувь, вязать чулки, переплетать книги, стали отличными поварами и кондитерами. Обучились закаливать сталь, научились столярному делу и другим ремёслам. Всё это помогло остаться деятельными и бодрыми.

Занимались декабристы и огородничеством. У жён декабристов были собственные огороды, а в тюремном дворе было отведено место для огорода декабристов. В клубе устраивались вечера и концерты. Из Петербурга прислали фортепьяно. Волконская обладала прекрасным голосом, отличные басы были у братьев Александрв и Николая Крюковых, выделялся голосом И.И. Тютчев. Ф.Ф Вадковский и Н. Крюков превосходно играли на скрипке, П.Н. Свистунов – на виолончели, А.П. Юшневский – на фортепьяно и альте, и вместе они составили хороший квартет. В.П. Ивашев играл на фортепьяно и читал свои стихи. Хорошими рассказчиками были Н.И. Лорер, П.В. Аврамов, чтецом – Н.А. Бестужев.

Шумно праздновали дни рожденья. Особенно торжественно отмечали “святые годовщины” 14 декабря. Жёны декабристов, которые отправились вслед за мужьями, собрались в Чите. А. И. Одоевский посвятил М.Н.Волконской стихотворение, имея в виду всех жён декабристов.

Был край, слезам и скорби посвящённый

Восточный край, где розовых зарей

Луч радостный, на небе там родженный,

Не услаждал страдальческих очей;

Где душен был и воздух, вечно ясный,

И узникам кров светлый докучал,

И весь обзор, обширный и прекрасный,

Мучительно на волю призывал.

Вдруг ангелы с лазури низлетели

С отрадою к страдальцам той страны,

Но прежде свой небесный дух одели

В прозрачные земные пелены.

И вестницы благие провиденья

Явилися, как дочери земли,

И узникам с улыбкой утешенья,

Любовь и мир душевный принесли

И каждый день садились у ограды

И сквозь небесные уста

По капле им точили мёд отрады…

С тех пор лились в темнице дни, лета;

В затворниках печали все уснули,

И лишь они страшились одного,

Чтоб ангелы на небо не вспорхнули,

Не сбросили покрова своего.

Вскоре в Чите образовалась так называемая Дамская улица – жёны декабристов выстроили себе в Чите простые, удобные жилища, – но установленной в то время в Читинском остроге режим был довольно строгий. Декабристам разрешалось посещать своих жён только в случае их серьёзной болезни, а жены могли навещать мужей лишь в остроге. Свидания происходили в отведённой для этого маленькой комнате, всегда в присутствии тюремного офицера.

Но несмотря ни на что жизнь продолжалась. Мария Волконская узнала о смерти своего оставленного сына Николеньки. А здесь в Чите у Волконских родилась дочь Софья 1 июля 1830 года и в этот же день скончалась Волконская писала родным: Во всей окружающей меня природе одно только мне родное – трава на могиле моего ребёнка…” Дети родились в Чите у Трубецкой и Давыдовой. У Муравьёвых родилась дочь Софья, но отец называл её Соня, потом Нона, а все любовно Нонушкой.

В августе 1828 года пришёл указ о снятии кандалов. Некоторые из декабристов сделали из них кольца и браслеты. Декабристы пробыли в Чите до августа 1830 года. Пришёл приказ переправить декабристов во вновь отстроенную для них тюрьму в Петровском заводе. Те, чей срок каторги кончился уже успели отбыть на поселение. Жители Читы с грустью провожали всех декабристов. За эти четыре года они привыкли к необычным соседкам из бывшего высшего общества, которые своим образом жизни вызывали восхищение.

В новую тюрьму декабристы отправились пешком. Было их 70 человек в расцвете лет.

Дочитали статью до конца? Пожалуйста, примите участие в обсуждении, выскажите свою точку зрения, либо просто проставьте оценку статье.