джеймс максвелл электромагнитное поле

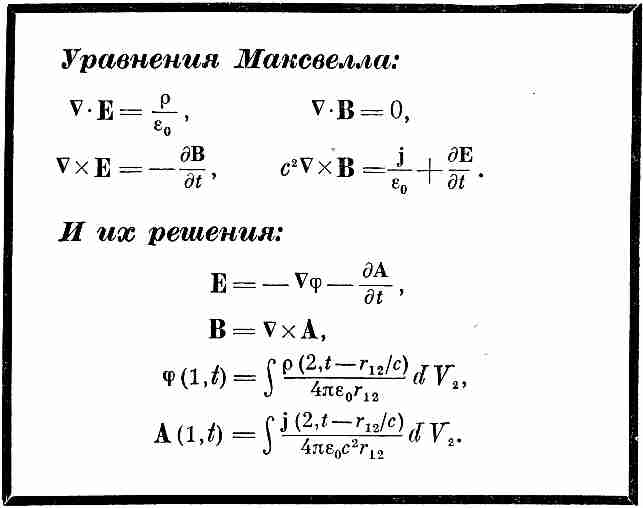

Уравнения Максвелла

К середине XIX века ученые открыли целый ряд законов, описывающих электрические и магнитные явления и связи между ними. В частности, были известны:

Эти четыре группы законов и были обобщены Джеймсом Клерком Максвеллом, которому удалось объединить их в стройную систему (получившую его имя), состоящую из четырех уравнений и исчерпывающим образом описывающую все измеримые характеристики электромагнитных полей и электрических токов, которая названа его именем. Прежде всего, Максвеллу мы обязаны строгим математическим описанием всех известных законов электромагнетизма (Фарадей, например, вообще формулировал все открытые им законы исключительно в словесной форме). Во-вторых, в сформулированную им систему Максвелл внес немало принципиально новых идей, отсутствовавших в исходных законах. В-третьих, он придал всем электромагнитным явлениям строгое теоретическое обоснование. И, наконец, в-четвертых, на основе составленной им системы уравнений Максвелл сделал ряд важных предсказаний и открытий, включая предсказание существования спектра электромагнитного излучения.

Давайте начнем со второго пункта. Согласно закону Био—Савара, электрический ток, проходящий по проводнику, возбуждает вокруг него магнитное поле. А что если электрический ток протекает не по проводнику, а через плоский конденсатор? Фактически, электроны не перескакивают с одной пластины на другую, однако ток всё равно проходит через конденсатор, поскольку электроны одной пластины взаимодействуют с электронами другой пластины, находясь в непосредственной близости друг от друга, и, в силу взаимного отталкивания, передают друг другу колебания (так называемые осцилляции) переменного тока, обеспечивая, тем самым, протекание тока через, казалось бы, очевидный разрыв в электрической цепи.

Максвелл понял, что закон Ампера в этой ситуации не объясняет прохождение тока. Он также понял, что, хотя заряды с пластины на пластину не переходят, электрическое поле (сила, которая возникла бы, если бы мы поместили между пластинами воображаемый электрический заряд) увеличивается. Исходя из этого он постулировал, что в мире электромагнитных явлений изменяющееся электрическое поле может играть ту же роль в порождении магнитного поля, что и электрический ток. Максвелл ввел принципиально новое понятие тока смещения, добавив его в качестве отдельного слагаемого в обобщенный закон Ампера — первое уравнение Максвелла. И с тех пор наличие токов смещения раз за разом безоговорочно подтверждается экспериментальными данными.

Внеся столь важное дополнение в первое из четырех уравнений, Максвелл на основании составленной им системы уравнений чисто математически вывел фантастическое по тем временам предсказание: в природе должны существовать электромагнитные волны, формирующиеся в результате колебательного взаимодействия электрических и магнитных полей, и скорость их распространения должна быть пропорциональна силе между зарядами или между магнитами. Решив составленное им дифференциальное волновое уравнение, Максвелл с удивлением обнаружил, что скорость распространения электромагнитных колебаний совпадает со скоростью света, к тому времени уже определенной экспериментально. Это означало, что столь знакомое всем явление, как свет, представляет собой электромагнитные волны! Более того, Максвелл предсказал существование электромагнитных волн во всем известном спектре — от радиоволн до гамма-лучей. Таким образом, доскональное теоретическое исследование природы электричества и магнетизма привело к открытию, принесшему человечеству неисчислимые блага — от микроволновых печей до рентгеновских установок в стоматологических клиниках.

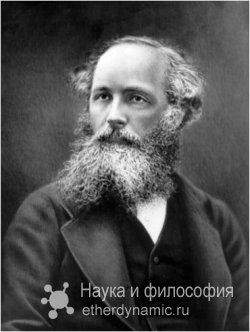

Шотландский физик, один из самых выдающихся теоретиков XIX столетия. Родился в Эдинбурге, происходит из старинного дворянского рода. Учился в Эдинбургском и Кембриджском университетах. Первую научную статью (о методе начертания идеального овала) опубликовал в возрасте 14 лет. Максвелл занимал должность профессора кафедры экспериментальной физики Кембриджского университета, когда в 48 лет безвременно скончался от рака.

Первым большим теоретическим исследованием Клерка Максвелла, как его часто именуют, стала работа по теории цвета и цветного зрения. Он первым показал, что вся гамма видимых цветов может быть получена путем смешения трех основных цветов — красного, желтого и синего; объяснил природу дальтонизма (дефекта зрения, приводящего к нарушению восприятия цветовой гаммы) врожденным или приобретенным дефектом рецепторов сетчатки глаза. Он первым изобрел реально работающий цветной фотоаппарат (с использованием тартановой ленты в качестве светочувствительного материала) и продемонстрировал его работу на собрании Лондонского королевского общества в 1861 году. Как бы между делом тщательно рассчитал возможную структуру колец Сатурна и доказал, что они не могут быть жидкими, как ранее считалось, а должны состоять из твердых частиц.

Максвелл внес важный вклад в развитие многих отраслей естествознания. Но, пожалуй, наиважнейшее его достижение состоит в развитии теории электромагнетизма и постановке ее на прочную математическую основу. Заниматься этим вопросом Максвелл начал в середине 1850-х годов. По иронии судьбы Максвелл твердо верил в существование светоносного эфира, и все свои уравнения выводил исходя из того, что эфир существует, и в нем возбуждаются электромагнитные волны, имеющие, как следствие, конечную скорость распространения. До результатов опыта Майкельсона—Морли, опровергающих теорию существования эфира, Максвелл не дожил. (Как не дожил он и до безоговорочного признания своей теории. Окончательно волновая природа света и правильность уравнений Максвелла были подтверждены опытами Герца лишь в 1888 году, а до того времени большинство физиков, включая самого Герца, с недоверием относились к столь смелой теории. — Примечание переводчика.) К счастью для него и для нас, теорию Максвелла этот опыт не отменил, поскольку уравнения Максвелла выполняются независимо от наличия или отсутствия эфира.

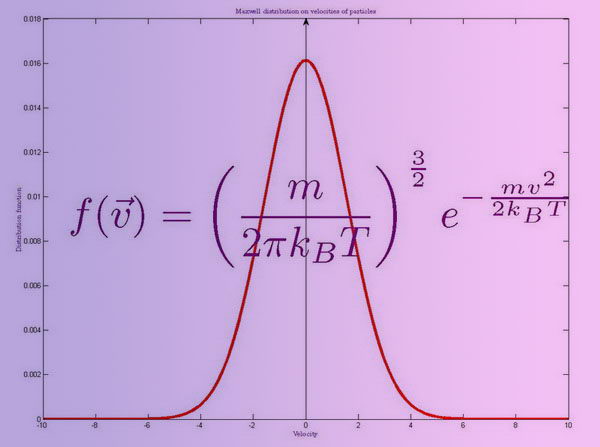

Наконец, Максвелл внес огромный вклад в становление статистической механики, найдя распределение молекул газа по скоростям, ставшее краеугольным камнем молекулярно-кинетической теории. Наконец, сам же Максвелл и подметил несовершенство этой теории, сформулировав парадокс, позже получивший название демона Максвелла.

Почему теорию Максвелла так трудно понять?

Скромность не всегда добродетель

В 1865 году Джеймс Клерк Максвелл опубликовал свою статью “Динамическая теория электромагнитного поля» в «Философских трудах Королевского общества». Ему было тогда тридцать четыре года. Оглядываясь назад, мы можем заметить, что работа Максвелла была самым важным событием девятнадцатого века в истории физических наук. Если говорить в общем о естественных науках, то статья Максвелла была второй по значимости после «Происхождения видов» Дарвина. Но важность работ Максвелла не была очевидна для его современников. Более двадцати лет его теория электромагнетизма в основном игнорировалась. Физикам было трудно ее понять из-за обилия сложных уравнений. Математикам было трудно ее понять, потому что Максвелл использовал для объяснений физический язык. Этот труд был расценен как неясное предположение без должного количества экспериментальных доказательств. Физик Михаил Пупин в своей автобиографии «От иммигранта к изобретателю» описывает, как он путешествовал из Америки в Европу в 1883 году в поисках того, кто понимал Максвелла. Он отправился изучать теорию Максвелла, как рыцарь в поисках Святого Грааля.

Пупин сначала поступил в Кембридж с твердым намерением изучить теорию у самого Максвелла. Он не знал, что Максвелл умер четыре года назад. Узнав, что Максвелл умер, он остался в Кембридже и был назначен преподавателем колледжа. Но его наставник знал о теории Максвелла меньше, чем он сам, и был заинтересован только в том, чтобы научить Михаила решать математические задачи трипоса. Михаил Пупин был поражен, обнаружив, как он говорит, «как мало было физиков, которые уловили смысл теории, даже через двадцать лет после того, как она была сформулирована Максвеллом в 1865 году». В конце концов он бежал из Кембриджа в Берлин и поступил студентом к Герману фон Гельмгольцу. Гельмгольц понимал теорию и учил Пупина тому, что знал сам. Пупин вернулся в Нью-Йорк, стал профессором Колумбийского университета и обучал последующие поколения студентов, которые впоследствии распространили Евангелие Максвелла по всей Америке.

Как случилось, что теория Максвелла была так широко проигнорирована? В конце концов, Максвелл не был похож на своего современника Грегора Менделя, монаха, работавшего в безвестном монастырском саду в Богемии. Максвелл был известным профессором, директором Кавендишской лаборатории в Кембридже, ведущей фигурой в британском научном сообществе. Свидетельством его высокого положения можно считать то, что он был президентом секции А (математические и физические науки) Британской ассоциации содействия развитию науки, когда ассоциация провела свое ежегодное собрание в Ливерпуле в 1870 году. Он выступил с президентской речью в Ливерпуле, которая была опубликована во втором томе недавно основанного журнала «Nature». Стиль его выступления показывает нам, почему его теорию не воспринимали всерьез. Можно было ожидать, что он воспользуется возможностью, предоставленной президентской платформой, чтобы объявить миру о важности открытий, которые он сделал пять лет назад. Он не сделал ничего подобного. Он был абсурдно и раздражающе скромен.

Теория, которую сэр Уильям основал на великолепных гидродинамических теоремах Гельмгольца, ищет свойства молекул в кольцевых вихрях однородной несжимаемой жидкости без трения. Гельмгольц показал, что в идеальной жидкости такое кружащееся кольцо, если оно однажды возникло, будет продолжать кружиться вечно, всегда будет состоять из той же самой части жидкости, которая была сначала закручена, и никогда не может быть разрезана надвое какой-либо естественной причиной. Эти кольцевые вихри способны к таким разнообразным связям и узловатым самоинволюциям, что свойства различных узловатых вихрей должны быть столь же различны, как и свойства различных видов молекул.

И так далее. Максвелл объяснил, как древняя теория о том, что материя состоит из атомов, столкнулась с логическим парадоксом. С одной стороны, атомы должны были быть твердыми, непроницаемыми и неразрушимыми. С другой стороны, данные спектроскопии и химии показали, что атомы имеют внутреннюю структуру и находятся под влиянием внешних сил. Этот парадокс в течение многих лет блокировал прогресс в понимании природы материи. Теперь, наконец, вихревая теория молекул разрешила парадокс. Вихри в эфире мягкие и имеют внутреннюю структуру, и тем не менее, согласно Гельмгольцу, они индивидуальны и неразрушимы. Оставалось только вывести факты спектроскопии и химии из законов взаимодействия вихрей, предсказанных гидродинамикой идеальной жидкости. Максвелл считал эту вихревую теорию материи замечательным примером плодотворного взаимодействия математики и физики.

Неясно, верил ли Максвелл всерьез в то, что говорил о вихревой теории. Возможно, он хотел, чтобы его речь развлекала слушателей, а не просвещала их. У него было хитрое чувство юмора, и вполне возможно, что он хвалил теорию вихря, зная, что более проницательные члены аудитории поймут, что теория была шуткой. Только в конце своего выступления Максвелл кратко упомянул о своей теории электромагнетизма.

Другая теория электричества, которую я предпочитаю, отрицает действие на расстоянии и приписывает электрическое действие напряжениям и давлениям во всепроникающей среде, причем эти напряжения одинаковы по характеру с теми, которые известны инженерам, и среда идентична той, в которой предполагается распространение света.

Фраза «Другая теория электричества, которую я предпочитаю», кажется, намеренно скрывает тот факт, что это была его собственная теория. Неудивительно, что вихри Кельвина произвели на его слушателей большее впечатление, чем уравнения Максвелла.

Мораль этой истории заключается в том, что скромность не всегда является добродетелью. Максвелл и Мендель оба были чрезмерно скромны. Скромность Менделя задержала прогресс биологии на пятьдесят лет. Скромность Максвелла замедлила прогресс физики на двадцать лет. Для прогресса науки будет лучше, если люди, делающие великие открытия, не будут слишком скромны, чтобы трубить в свои собственные трубы. Если бы у Максвелла было такое же эго, как у Галилея или Ньютона, он бы позаботился о том, чтобы его работы не игнорировались. Максвелл был таким же великим ученым, как Ньютон, и гораздо более приятным человеком. Но, к сожалению, он не начал президентскую речь в Ливерпуле словами, подобными тем, которые Ньютон использовал, чтобы представить третий том своей Principia Mathematica: «. исходя из тех же принципов, я теперь демонстрирую структуру системы мира». Ньютон не называл свой закон всемирного тяготения «очередной теорией тяготения, которую я предпочитаю».

Теория Максвелла и квантовая механика

Помимо скромности Максвелла, были и другие причины, по которым его теорию было трудно понять. Он заменил ньютоновскую вселенную материальных объектов, взаимодействующих друг с другом на расстоянии, вселенной полей, простирающихся через пространство и взаимодействующих только локально с материальными объектами. Понятие поля было трудно понять, потому что поля неосязаемы. Ученые того времени, включая самого Максвелла, пытались представить поля как механические структуры, состоящие из множества маленьких колесиков и вихрей, простирающихся в пространстве. Эти структуры должны были переносить механические напряжения, которые электрические и магнитные поля передавали между электрическими зарядами и токами. Чтобы поля удовлетворяли уравнениям Максвелла, система колес и вихрей должна была быть чрезвычайно сложной.

Через шестьдесят лет после того, как Максвелл опубликовал свою теорию, Шредингер, Гейзенберг и Дирак изобрели квантовую механику. Квантовая механика была принята гораздо быстрее, чем теория Максвелла, потому что она сделала множество определенных предсказаний об атомных процессах и эксперименты показали, что все предсказания были правильными. Через год-два все поверили в квантовую механику как в практический инструмент для расчета основных процессов физики и химии. Природа, очевидно, подчинялась законам квантовой механики. Но значение квантовой механики оставалось спорным. Хотя квантовая механика была быстро принята, она не была быстро понята. Резкие расхождения во мнениях по поводу интерпретации квантовой механики сохраняются на протяжении семидесяти лет.

Для понимания квантовой механики может оказаться полезным подчеркнуть сходство между квантовой механикой и теорией Максвелла. В двух отношениях теория Максвелла может дать ключ к тайнам квантовой механики.

Вторая связь между теорией Максвелла и квантовой механикой заключается в глубоком сходстве структуры. Подобно теории Максвелла, квантовая механика делит Вселенную на два слоя. Первый слой содержит волновые функции Шредингера, матрицы Гейзенберга и векторы состояний Дирака. Величины в первом слое подчиняются простым линейным уравнениям. Их поведение можно точно рассчитать. Но их нельзя наблюдать непосредственно. Второй слой содержит вероятности столкновений и превращений частиц, интенсивности и поляризации излучения, математические ожидания энергий и спинов частиц. Величины во втором слое могут быть непосредственно наблюдаемы, но не могут быть непосредственно вычислены. Они не подчиняются простым уравнениям. Это либо квадраты величин первого слоя, либо произведения одной величины первого слоя на другую. В квантовой механике, как и в теории Максвелла, Природа живет в абстрактном математическом мире первого слоя, но мы, люди, живем в конкретном механическом мире второго слоя. Мы можем описать Природу только абстрактным математическим языком, потому что наш вербальный язык находится дома только во втором слое.

Все эти теории основаны на концепции динамических полей, введенной Максвеллом в 1865 году. Все они имеют одинаковую двухслойную структуру, отделяющую мир простых динамических уравнений от мира человеческого наблюдения. Все они воплощают в себе то же качество математической абстракции, которое сделало теорию Максвелла трудной для понимания его современниками. Мы можем надеяться, что глубокое понимание теории Максвелла приведет к рассеиванию тумана непонимания, который все еще окружает интерпретацию квантовой механики. И мы можем надеяться, что глубокое понимание теории Максвелла поможет проложить путь к дальнейшим триумфам физики в XXI веке.

Джеймс максвелл электромагнитное поле

Как известно, Максвелл выходцем из Эдинбурга и родился в 1831 году в дворянской семье, которая имела родственную связь с шотландской фамилией Клерков Пеникуик. Детство Максвелла прошло в поместье Гленлэр. Предки Джеймса были политическими деятелями, поэтами, музыкантами и учеными. Наверное, склонность к наукам ему передалась по наследству.

Джеймс воспитывался без матери (так как она умерла, когда ему было 8 лет) отцом, который заботливо относился к мальчику. Отец хотел, чтобы его сын изучал естественные науки. Джеймс сразу полюбил технику и быстро развивал практические навыки. Первые уроки на дому маленький Максвелл воспринял с упорством, так как ему не были по душе жесткие методы воспитания, применяемые учителем. Дальнейшее обучение проходило в аристократической школе, где у мальчика проявились большие математические способности. Особенно Максвеллу нравилась геометрия.

Многим великим людям геометрия казалась потрясающей наукой, и даже Эйнштейн в 12 лет говорил об учебнике геометрии, как о святой книге. Максвелл любил геометрию не хуже других научных светил, но у него плохо складывались отношения со школьными товарищами. Они постоянно придумывали ему обидные прозвища и одной из причин была его нелепая одежда. Отец Максвелла считался чудаком и покупал сыну одежду, которая вызывала улыбку.

Максвелл уже в детстве подавал большие надежды в области науки. В 1814 году его отдали учиться Эдинбургскую гимназию, а в 1846 году ему вручили медаль за заслуги в области математики. Его отец гордился своим сыном и ему предоставилась возможность представлять одну из научных работ сына перед коллегией Эдинбургской Академии наук. Эта работа касалось математических расчетов эллиптических фигур. Тогда эта работа имела название «О черчении овалов и об овалах со многими фокусами». Она была написана в 1846 году, а опубликована для широких масс в 1851.

Усиленно изучать физику Максвелл начал после перевода в Эдинбургский университет. Его учителями стали Калланд, Форбс и другие. Они сразу увидели в Джеймсе высокий интеллектуальный потенциал и неудержимое стремление изучать физику. До этого периода Максвелл сталкивался с отдельными разделами физики и изучал оптику (посвятил много времени поляризации света и кольцам Ньютона). В этом ему помогал известный физик Вильям Николь, который в свое время изобрел призму.

Конечно, Максвеллу не были чужды другие естественные науки, и он особое внимание уделял изучению философии, истории науки и эстетики.

В 1850 году он поступает в Кембридж, в котором когда-то работал Ньютон и в 1854 году получает академическую степень. После этого его исследования коснулись области электричества и электроустановок. А в 1855 году ему предоставили членство в совете Тринити-колледжа.

Первая значительная научная работа Максвелла – это «О фарадеевых силовых линиях», которая появилась в 1855 году. В свое время Больцман сказал о статье Максвелла, что данная работа имеет глубокий смысл и показывает насколько целеустремленно подходит к научной работе молодой ученый. Больцман считал, что Максвелл не только разбирался в вопросах естествознания, но и внес особый вклад в теоретическую физику. Максвелл обозначил в своей статье все тенденции эволюции физики на несколько последующих десятилетий. Позже к такому же выводу пришел Кирхгоф, Маха и Герц.

Как образовалась Кавендишская лаборатория?

После завершения учебы в Кембридже Джеймс Максвелл остается здесь, как преподаватель и в 1860 году он становится членом Лондонского королевского общества. В это же время он переезжает в Лондон, где ему предоставляют место руководителя кафедры физики в Кинг-колледже Лондонского университета. На этой должности он проработал 5 лет.

В 1871 году Максвелл возвращается в Кембридж и создает первую в Англии лабораторию для исследований в области физики, которая получила название Кавендишская лаборатория (в честь Генри Кавендиша). Развитию лаборатории, которая стала настоящим центром научных исследований, Максвелл посвятил остаток своей жизни.

О жизни Максвелла известно мало, так как он не вел записей и дневников. Это был скромный и застенчивый человек. Умер Максвелл в возрасте 48 лет от онкологического заболевания.

Какое научное наследие Джеймса Максвелла?

Научная деятельность Максвелла охватывала многие направления в физике: теория электромагнитных явлений, кинематическая теория газов, оптика, теория упругости и другие. Первое, что заинтересовало Джеймса Максвелла – это изучение и проведение исследований в физиологии и физике цветного зрения.

Максвеллу впервые удалось получить цветное изображение, которое получилось благодаря одновременной проекции красного, зеленного и синего диапазона. Этим Максвелл очередной раз доказал миру, что цветной образ зрения основан на трехкомпонентной теории. Данное открытие положило начало создания цветных фотографий. В период с 1857-1859 года Максвеллу удалось исследовать устойчивость колец Сатурна. Его теория говорит о том, что кольца Сатурна будут устойчивы только при одном условии – несвязанности между собой частиц или тел.

С 1855 года Максвелл уделял особое внимание работе в области электродинамики. Существует несколько научных работ этого периода «О фарадеевых силовых линиях», « О физических силовых линиях», «Трактат об электричестве и магнетизме» и «Динамическая теория электромагнитного поля».

Максвелл и теория электромагнитного поля.

Когда Максвелл стал изучать электрические и магнитные явления, то многие из них уже были хорошо исследованы. Был создан закон Кулона, закон Ампера, также было доказано, что магнитные взаимодействия связаны действием электрических зарядов. Многие ученые того времени были сторонниками теории дальнодействия, которая утверждает, что взаимодействие происходит мгновенно и в пустом пространстве.

Главную роль в теории близкодействия сыграли исследования Майкла Фарадея (30-е годы XIX века). Фарадей утверждал, что природа электрического заряда основана на окружающем пространстве электрического поля. Поле одного заряда связано с соседним в двух направлениях. Токи взаимодействуют при помощи магнитного поля. Магнитные и электрические поля по Фарадею описаны им в виде силовых линий, которые являются упругими линиями в гипотетической среде – в эфире.

Максвелл поддерживал теорию Фарадея о существовании электромагнитных полей, то есть был сторонником возникающих процессов вокруг заряда и тока.

Максвелл объяснил идеи Фарадея в математическом виде, в чем очень нуждалась физика. При введении понятия поля законы Кулона и Ампера стали более убедительными и глубоко осмысленными. В понятии электромагнитной индукции Максвелл сумел рассмотреть свойства самого поля. Под действием переменного магнитного поля в пустом пространстве зарождается электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями. Такое явление называется вихревым электрическим полем.

Следующим открытием Максвелла было то, что переменное электрическое поле может порождать магнитное поле, на подобии обычного электрического тока. Эту теорию назвали – гипотезой о токе смещения. В дальнейшем поведение электромагнитных полей Максвелл выразил в своих уравнениях.

Справка. Уравнения Максвелла – это уравнения описывающие электромагнитные явления в различных средах и вакуумном пространстве, а также относятся к классической макроскопической электродинамике. Это логический вывод, сделанный с опытов, основанных на законах электрических и магнитных явлений.

Основным выводом уравнений Максвелла является конечность распространения электрических и магнитных взаимодействий, что разграничивало теорию близкодействия и теорию дальнодействия. Скоростные характеристики приблизились к скорости света 300000 км/с. Это дало повод Максвеллу утверждать, что свет это явление, связанное с действием электромагнитных волн.

Молекулярно-кинетическая теория газов Максвелла.

Максвелл внес свою лепту в изучение молекулярно-кинетической теории ( сейчас данная наука называется статистическая механика). Максвеллу первому пришла в голову идея о статистическом характере законов природы. Он создал закон распределения молекул по скоростям, а так же ему удалось рассчитать вязкость газов в отношении скоростных показателей и длины свободного пробега молекул газа. Также благодаря работам Максвелла мы имеем ряд соотношений термодинамики.

Справка. Распределение Максвелла – это теория распределения по скоростям молекул системы в условиях термодинамического равновесия. Термодинамическое равновесие – это условие поступательного движения молекул описанное законами классической динамики.

У Максвелла было множество научных трудов, которые были опубликованы: «Теория теплоты», «Материя и движение», « Электричество в элементарном изложении» и другие. Максвелл не только двигал науку в период, но и интересовался ее историей. В свое время ему удалось опубликовать труды Г. Кавендиша, которые он дополнил своими комментариями.

Чем запомнился миру Джеймс Клерк Максвелл?

Максвелл вел активную работу по изучению электромагнитных полей. Его теория об их существовании получила всемирное признание только спустя десятилетие после его смерти.

Максвелл первый классифицировал материи и присвоил каждой свои законы, которые не сводились к законам механики Ньютона.

О максвелле писали многие ученные. Физик Р. Фейнман сказал о нем, что Максвелл, открывший законы электродинамики, смотрел через века в будущее.

Эпилог. Джеймс Клерк Максвелл умер 5 ноября 1879 года в Кембридже. Его похоронили в небольшой шотландской деревушке возле его любимой церкви, которая находится не далеко возле его родового поместья.