как называется фея мужского пола

Как называется фея мужского пола

Мифология

Другие имена

Маленькие люди/Прекрасные люди

Место обитания

Занятие

Мировоззрение

Фея – в европейском фольклоре существо метафизической природы, часто вмешивающееся в жизнь человека. Феи, а также им подобные существа наблюдаются в кельтском, германском, французском и славянском фольклорах.

Мифы и истории о феях не имеют единого происхождения, а скорее представляют собой собрание народных верований из разрозненных источников. Различные народные теории о происхождении фей включают в себя:

Термин фея временами применялся только к определенным магическим существам с человеческим обликом, небольшим ростом, магическими способностями и склонностью к хитрости. В других же случаях он использовался для описания любых магических существ, таких как гоблины и гномы. Согласно «Оксфордскому словарю кельтской мифологии», «разговор о феях на английском языке крайне затруднён, потому что словом fairy здесь переводят десятки более специфических терминов, обозначающих всевозможных существ того же рода из ирландской, шотландской гэльской, валлийской, корнуоллской, мэнской фольклорных традиций»

Содержание

Этимология имени [ ]

Слово фея, как и его английский аналог fairy, было заимствовано из старофранцузского faerie (совр. — feerie, fee), охватывавшего всё, что так или иначе касалось места жительства и деятельности групп мифологических «маленьких людей» (faie; позже — fee). Источником французского термина считается латинское fata (дух-хранитель; отсюда же — итальянское fata, испанское hada). Fata, употребляющееся в женском роде в языках романской группы, первоначально являлось существительным среднего рода множественного числа («fates») и было производным от fatum («предсказанное»; «пророческое»).

Описания фей [ ]

Внешний вид [ ]

Образ феи, как правило миниатюрной женщины с крыльями, словно заимствованными от насекомых сформировался только в эпоху романтизма и получил дальнейшее распространение в викторианскую эпоху. До этого фей представляли по-разному, и не существовало единого описания этих существ. В широком смысле под этим словом принято подразумевать всё разнообразие мифических существ, нередко кардинально отличающихся друг от друга как внешним видом, так и повадками.

Фею часто представляли как светящуюся ангелоподобную сущность неизвестного происхождения. В шотландской сказке «Фея и котёл» сохранилось следующее описание феи, подходящее под описание тролля: «…Эта фея была крошечная женщина с остреньким личиком, блестящими глазками и смуглой кожей орехового цвета. Жила она в зелёном, поросшем травой холмике, что возвышался неподалёку от дома пастуха».

Считалось, что фея может менять своё обличие, превращаясь в различных животных (шелки, келпи). Если верить сообщению Жюстина Го, способность фей к перевоплощению поистине не имеет границ: автор XIV века утверждал, что на его глазах фея превратилась сразу в две враждующих армии, которые тут же вступили в кровопролитное сражение, оставив на поле брани 700 трупов — и это после того, как фея, за всё это ответственная, уже успела принять первоначальный вид и с места событий ретироваться. Намёк на «иллюзионистские» способности фей присутствует и в рассказах о снадобьях, которые те преподносят людям. Популярная героиня скандинавских сказаний — женщина, которую феи вызывают, чтобы принять роды (роженицей в таких случаях нередко оказывается женщина из числа смертных, феями похищенная). В награду повитухе дают целебную мазь, предназначенную, как правило, для глаз ребёнка. Из любопытства (или по недоразумению) та решает испробовать на себе действие снадобья, после чего словно бы прозревает к реальности (одна такая акушерка рассказывала, что поняла: она приняла роды не у благородной дамы во дворце, а у нищенки в грязной пещере) и в собственный мир возвращается либо ослепшей, либо наделённой опасным свойством — видеть фей.

Классификация [ ]

Фей принято делить на «социальных» и «индивидуальных». Феи первой группы живут сообществом и заняты коллективной деятельностью праздного толка: в основном, танцами, музыкой и роскошными пирами. Смертные вполне способны подслушать звуки таких празднований, и даже увидеть их: по ночам сказочные создания танцуют в пределах колец на траве или на клумбах. Кольца фей часто состоят из грибов, разросшихся по кругу; в фольклорах такие кольца называют «кольцами пикси», «кольцами эльфов», «кругами ведьм». Считалось, что феи могут приглашать смертных в эти кольца на танец. Если человек соглашался, то наутро его находили мёртвым, лежащим в центре кольца.

В кельтских источниках утверждалось, что «музыка фей» имела «божественный характер»; более того, что «некоторые народные мелодии берут начало в музыке фей». «Общительные феи» предпочитают зелёный цвет и достигают разных размеров: самые маленькие не бывают крупнее цветка, а самые крупные могут вступать в интимную связь с человеком, что часто вело за собой рождение детей, нередко с различными дефектами.

Одинокие же феи наоборот презирают веселье фей «семейственных». Они либо присоединяются к человеку и становятся частью жилища (брауни, ирландский лепрекон), стараясь помогать хозяевам и приносить удачу, либо населяют открытые пространства (боуги, боггарт) и тут представляют в той или иной степени опасность для случайных прохожих.

Домашняя фея-одиночка предпочитает красный, коричневый или серый цвета нарядов. Она нередко общается со смертными в угрожающем тоне и легко раздражается, но в то же время она привязана к дому и испытывает зависимость от общения со взрослыми и детьми. Феи-одиночки любят делать добро: могут отобрать еду или деньги, чтобы отдать бедным; приносят игрушки детям или снимают порчу, насланную ведьмами.

Если «общительные» феи — своего рода «аристократы», при этом сравнительно добродушные, то их «одинокие» сородичи — «рабочие»; последним народная молва приписывала особую раздражительность. «Домашние» сущности помогают хозяевам мыть посуду, разжигать огонь, но просят, чтобы к ним относились с почтением и вознаграждали чашечкой молока за их заботы. Во гневе они ведут себя достаточно разрушительно: швыряют камни, препятствуют созреванию пшеницы, задувают свечи, сбрасывают утварь с полок, напускают в дом дым. Такие сущности, как брауни способны превращаться в боггартов – особо опасных и вредоносных духов.

Подобного рода деление никогда не рассматривалось как нечто строгое. Некоторые феи обладали качествами обоих дворов.

Мир фей [ ]

Мир фей, который часто именуют Фейри (Faerie), насчитывает огромное количество обитателей; во всех сообщениях это — монархия, управляемая королевами; короли фей встречаются реже, однако были упоминания и о правителях — супружеских парах (королева Уна и король Финварра). Как отмечает «Оксфордский словарь кельтской мифологии», во многих отношениях «царство фей напоминает человеческое представление о жизни на небесах. Здесь не существует времени, как не существует уродств, болезней, возраста и смерти. Смертные, попадающие в царство фей могут провести здесь до 900 лет, которые кажутся им лишь одной ночью». Обители фей-«аристократов» всегда богато украшены золотом и серебром. Самые романтические и трогательные фольклорные истории так или иначе обыгрывают «временной» аспект: повествуют о смертном, влюбившемся в Королеву фей, которая переносит его в своё царство, осуществляет все желания, но затем — в силу нарушения некоего табу — возвращает обратно, где тот и узнаёт, что на земле прошли уже сотни лет. Спустя мгновение он состаривается и превращается в прах.

Характер [ ]

Как правило, фейри довольно дружелюбно относятся к людям. Но если их оскорбить, пускай даже непреднамеренно, они мстят. Чаще всего их месть заключается в том, что они насылают болезни. Самая известная болезнь такого рода — паралич. Феи парализуют свою жертву, а потом похищают человека, оставляя взамен подменыша либо деревянную колоду, заколдованную таким образом, чтобы её приняли за труп. Этот паралич в народе называют «ударом фей». Среди прочих хворей, насылаемых феями, можно упомянуть ревматизм, защемление позвонков и все прочие болезни, уродующие плоть. Этими болезнями страдают те, кто сильно обидел фей. За меньшие провинности людей «награждают» мурашками, сыпью или синяками по всему телу. Считается, что туберкулёз — тоже дело рук фейри, что они причастны к переутомлению, рвоте, поносу. Если у женщины бесплодие или если у человека завелись вши, и тут наверняка не обошлось без фей (или, на худой конец, без ведьмы, действующей по их наущению).

От фей достаётся не только людям, но и домашнему скоту. Падёж в стаде начинается оттого, что феи похищают животных, убивают их и съедают — причем чаще всего они пожирают не плоть, но суть домашней скотины, а люди о том и не подозревают, ибо в хлеву остаются телесные оболочки — так называемые фойсон.

Менее вредные шутки, приписываемые феям, включают в себя: запутывание волос спящих в волшебные пряди (так называемые «эльфийские замки»), кража мелких предметов и сбивание с дороги путников.

Вместе с тем отмечалась и неизменная готовность феи отблагодарить человека за оказанную услугу. Правда, дары фей не заслуживали доверительного к себе отношения: так называемое «золото фей» таковым лишь выглядело в момент поднесения; очень скоро оно превращалось в листья, крошки имбирного пирога и т. п.

Такие водяные феи, как Пег Паулер и Зеленозубая Дженни считались опасными для детей. В противном случае те топили, кусали и исцарапывали своими когтями последних. Детям следовало избегать водоёмов, в которых они обитают.

Как бороться? [ ]

Большая часть фольклора включает в себя методы защиты себя от злого умысла фей с помощью холодного железа, оберегов из рябины или различных трав, или просто путём избегания мест, в которых они обитают.

Хотя феи чаще всего ассоциируются с Западной Европой (особенно с Британскими островами), подобные им существа — нимфы и дриады из классической мифологии, джинны из арабских сказок, пери из персидского фольклора — живут в преданиях различных народов мира.

Есть много теорий и мнений насчет этимологии слова «фея», которое восходит к латинским и французским источникам. Л. Спенс выразил уверенность, что «фея» имеет связь с fates (парками) в классической мифологии. Очевидно, что слово «фея» связано с латинским fata — судьба. Существительное fairy первоначально в английском языке значило волшебство, только позже стало употребляться для описания сверхъестественных существ.

Слово «эльф» является средневековой английской формой англо-саксонского слова aelf, родственно исландскому слову alfr, скандинавскому aIf и немецкому elf. Раньше слово «фея» использовалось как синоним «эльфа», но позже в фольклоре наметились различия.

Классифицировать волшебных человечков трудно из-за разнообразия их типов и мест обитания. Кроме того, на протяжении истории это слово претерпевало изменения, и в разное время могло трактоваться по-разному.

Выделяют четыре типа фееподобных существ:

2) существа, имеющие отношение к феям или обладающие их чертами;

3) существа, ассоциирующиеся с природой;

Вторая группа подразумевает монстров, демонов, существ, ассоциирующихся с феями или схожих с ними по каким-либо характеристикам. Джиннов из арабского фольклора тоже можно отнести ко второй категории. Они, как и феи, могут менять облик и крадут людей в свой мир. Некоторые относят в эту группу драконов и гигантов.

Следующая группа существ ассоциируется с животными или другими объектами мира природы. Это русалки, водяные, лешии, ведьмы.

Четвертая группа — самая важная, этих существ можно считать настоящими феями. Они живут либо группами, либо поодиночке, иногда привязаны к определенному месту или дому.

У некоторых общин фей не слишком организованная социальная структура, у других — строгая иерархия со своими королями и королевами. Группы с монархическим устройством содержат большой двор и поддерживают установленный порядок в своей стране, большую часть времени проводят в развлечениях: танцуют и поют.

Туата де Даннан (Ирландия) Племена богини Дану— наиболее известное поселение волшебных человечков с монархическим устройством. Туата де Даннан содержат богатый двор, любят пирушки и ведут праздный образ жизни. Иногда они устраивают пышные конные процессии. Считается, что все сказочные маленькие человечки Ирландии происходят от Туата де Даннан.

Представителей этого племени Туан МакКайрилл назвал кельтскими «богами», однако, назвать их богами можно только с натяжкой, несмотря на то что барды видели в них «самых красивых, самых изысканных в одежде и вооружении, самых искусных в игре на музыкальных инструментах, самых одарённых умом из всех, кто когда-либо приходил в Ирландию». «Книга Арма» (VIII в.) низводит это племя лишь до dei terreni, то есть сил земли, ведающих плодородием и водой, обитающих в холмах реках и озёрах. В таком понимании они именуются сидами, и сравниваются с фейри (феями) или эльфами.

«Всадники сидов». Джон Дункан, шотландский художник XIX в.

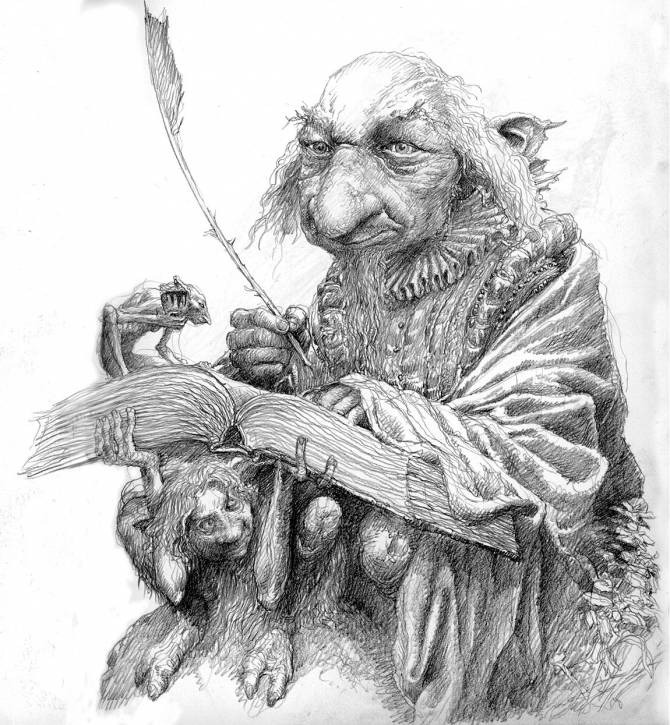

Карлики живут в подземных королевствах, у них есть свой король. У них морщинистая кожа и длинная борода, и, несмотря на свой маленький рост, они обладают большой силой. Многие из них уродливы, горбаты, с огромной головой, плоским носом и деформированными конечностями (а иногда с копытами), но есть и привлекательные карлики, с правильными пропорциями тела и приятной внешностью. Почти во всех легендах карлики — умелые ремесленники, чаще всего кузнецы. Они добывают руду и делают из нее мечи, копья и другие предметы, вкладывая в них волшебную силу.

В скандинавской мифологии alfar, или эльфы, имеют божественную природу. Прозаическая Эдда повествует о двух типах эльфов: темные эльфы, «чернее смоли», которые живут в земле, и светлые эльфы, «светлее солнца», живущие в доме эльфов.

Некоторые слывут хрупкими безобидными существами, другие вредные, причиняют зло человеку, например, стреляют стрелами с кремниевым наконечником.

Теперь поговорим о феях-одиночках. Некоторые из них сосуществуют с человеком, некоторые сторонятся людей. Домовые, дружественные существа, живут с человеком и выполняют некоторую работу по дому, например, помогают тесту подойти, заботятся о детях. Из них самые известные — брауни (от brown — коричневый), они одеты в лохмотья коричневого цвета. Если с ними хорошо обращаться, они могут выполнять различную работу, но если им что-то не нравится, они могут и напакостничать.

Гномы и тролли более далеки от фей. Гномы — маленькие существа, которые живут под землей и охраняют сокровища. Слово «гном» часто используется как синоним эльфа или феи.

В скандинавской мифологии тролли — гигантские существа, ассоциирующиеся с подземным миром. Они живут в горных пещерах, выходят только ночью (солнечный свет превращает их в камень). Они поедают человеческую плоть и пьют кровь, но довольно глупы, и человек легко может их перехитрить.

Позже троллей стали считать карликовыми существами, которые селятся в пещерах или подземных жилищах. Карликовые тролли отнюдь не кровожадные монстры, они более умны и предпочитают красть женщин и детей, любят плясать, у них часто жены-красавицы и несметные сокровища.

Словом «гоблин» называют злых духов. Они чаще всего уродливы, гротескны, живут в темных сырых местах, обладают большой силой и хитры. Во французском фольклоре гоблины — домашние духи типа брауни, склонные к озорству.

В большинстве описаний волшебных человечков подчеркивается, что они имеют человеческую внешность, писатели говорят о них тоже как о людях. Однако некоторые из них имеют внешность животного или обладают способностью превращаться в зверей, другие совмещают черты человека и животного.

Например, Джимми Квадратная Ступня — полусвинья-получеловек; келпи — шотландское водяное существо, часто появляющееся в облике лошади; уриск с шотландского высокогорья — наполовину человек, наполовину козел. Бывает так, что феи выглядят как люди, но у них есть небольшие отличия: лесные жены Елле в скандинавском фольклоре — молодые привлекательные женщины, но у них необыкновенно впалый зад.

Феи могут менять свой облик. Более того, им приписывают способность становиться невидимыми. Их рост варьируется в различных преданиях. Некоторые феи выше человека, рост других лишь несколько дюймов или того меньше.

Хотя многие считают фей крылатыми существами, такому мнению нет подтверждения в современной науке. Возможно, такие ассоциации возникли тогда, когда ангелы считались преимущественно существами женского пола, скорее падшими духами, чем сверхъестественными созданиями. Люди в XIX в. часто представляли фей с прозрачными крылышками, о чем свидетельствуют произведения искусства того времени.

У фей зеленое одеяние, иногда и зеленые волосы и кожа. В елизаветинское время, судя по шекспировским произведениям «Сон в летнюю ночь» и «Виндзорские насмешницы», феи стали ассоциироваться с зеленым и белым цветами. Некоторые феи предпочитают другие расцветки и иногда носят довольно экзотическую одежду типа плаща из крыльев летучей мыши.

Феи также весьма преуспевают в строительстве. Они сами выращивают себе еду, но часто крадут пищу у человека или же получают ее в подарок. В Англии XVI в. существовал обычай выносить хлеб для фей. Особенно они любят молоко, масло и сливки.

Некоторые феи дружелюбны, другие открыто ненавидят человека. Впрочем, большинство фей не проявляют активной неприязни к человеку. Но они не выносят неуважения к себе и часто наказывают людей, нарушивших их моральные правила и табу. Например, нельзя называть фей по настоящему имени, нужно использовать различные уважительные прозвища: добрые человечки, добрый народ, крошечный народец и т.д.

Опасно вторгаться на территорию фей, они могут ущипнуть незваного гостя или причинить более существенный вред. В определенное время, преимущественно в середине лета, феи особенно активны, и человек, нарушивший границы их владений, подвергается серьезному риску.

Защититься можно с помощью креста или заклинания. А еще феи боятся железа.

Большинство волшебных человечков не видят ничего зазорного в краже, в том числе и людей. Они крадут женщин, которые ухаживают за их детьми, многие похищают красивых женщин и мужчин и используют их в качестве любовников.

Впрочем, люди и сами иногда охотно уходят вслед за феями и не желают возвращаться в свой мир. Феи часто крадут человеческих детей и оставляют взамен своего ребенка или старуху (в английском языке есть специальное слово для такой замены — changeling). Замена, как правило, уродлива, с плохим злым нравом.

Что касается страны фей, то мнения тоже различаются, как и по другим вопросам. Это место или земля, удаленная от мира людей. Страна фей может быть под землей, на острове, в лесу, в замке, в стране, примыкающей к человеческому миру. Как описывает лорд Дунсани, в этой волшебной стране краски ярче, воздух играет и светится, и все выглядит как наши цветы и листва, отраженные в июньской воде.

Посещение волшебной страны смертными связано с опасностью. Если люди съели там что-то, они могут никогда не вернуться. Те же, кто вернулся, могут на всю жизнь лишиться рассудка или вскоре умрут.

В стране фей время течет гораздо медленнее. Несколько часов там равнозначны нашим нескольким годам. Поэтому считается, что феи бессмертны или, по крайней мере, живут очень долго. Человек, попавший в волшебную страну, тоже не стареет, но по возвращении все встает на свои места.

LiveInternetLiveInternet

—Цитатник

«Запоминайте нас, пока мы есть!: стихотворение Э.Асадова для тех, кому 60+ Геронтологи проводи.

Рамочки под плееры 3.

—Рубрики

—Музыка

—Ссылки

—Приложения

—Фотоальбом

—Метки

—Резюме

Фадейкина Ольга

—

—неизвестно

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Друзья

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Трансляции

—Статистика

Феи. Полная энциклопедия

Феи. Полная энциклопедия!

«Там прогуливались феи, воздушные и нежные, как сон. Их длинные волосы отливали золотом, алые уста улыбались; их легкие платья, сотканные из лепестков роз и лилий, были самых нежных оттенков. Легкие и воздушные, они носились, танцуя в воздухе, чуть шурша своими легкими крыльями, казавшимися серебряными в блеске майского дня… Не птичка, не мотылек, а веселая крошечная голубая девочка. У нее серебряные крылышки, за спиной и кудри, легкие, как пух. Я знаю ее – это фея голубого воздуха и весеннего неба, фея золотого солнца и майского праздника ». (Л. А. Чарская «Сказки голубой феи»)

Фея (фр. fee, англ. fairy — также faery, faerie, fay, fae; «маленькие люди», «хорошие люди», «мирные люди», «прекрасные люди» и т. д.) — в кельтском и германском фольклоре — существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми, сверхъестественн ыми способностями, ведущее скрытый (как коллективный, так и обособленный) образ жизни и при этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь человека — иногда с добрыми намерениями, нередко причиняя вред. Образ феи как изысканно-привле кательной, как правило, миниатюрной женщины, сформировался в эпоху расцвета романтизма в западной литературе и получил своё развитие в викторианскую эпоху. В широком смысле под «феями» в западноевропейск ом фольклоре принято подразумевать всё многообразие родственных мифологических существ, нередко кардинально отличающихся друг от друга и внешностью, и повадками; иногда дружелюбных и приносящих удачу, чаще — лукавых и мстительных, склонных к злым шуткам и похищениям — прежде всего, младенцев.

Слово «фея», как и его английский аналог fairy, было заимствовано из старофранцузског о «faerie» (совр. — feerie, fee), охватывавшего всё, что так или иначе касалось места жительства и деятельности групп мифологических «маленьких людей» (faie; позже — fee). Источником французского термина считается латинское fata (дух-хранитель; отсюда же — итальянское fata, испанское hada). Fata, употребляющееся в женском роде в языках романской группы, оно первоначально являлось существительным среднего рода множественного числа («fates») и было производным от fatum («предсказанное» ; «пророческое»).

Терминология, связанная с феями, претерпевала изменения и не отличалась последовательнос тью; так, в Англии первоначально преобладало представление об «эльфах», «феи» из французского фольклора пришли сюда позже. Кроме того, согласно «Оксфордскому словарю кельтской мифологии», «разговор о феях на английском языке крайне затруднён, потому что словом fairy здесь переводят десятки более специфических терминов, обозначающих всевозможных существ того же рода из ирландской, шотланской, галльской, валлийской, корнуоллской, манкской фольклорных традиций»

Представление о фее как о человекоподобном крошечном существе, нередко с крылышками, возникло сравнительно недавно, во второй половине XIX века. Изначально фею описывали двояко — либо как высокую, светящуюся ангелоподобную сущность, либо как нечто маленькое и сморщенное, более всего подходящее под описание тролля. В шотландской сказке «Фея и котёл» сохранилось следующее описание: «…Эта фея была крошечная женщина с остреньким личиком, блестящими глазками и смуглой кожей орехового цвета. Жила она в зелёном, поросшем травой холмике, что возвышался неподалёку от дома пастуха».

При этом феей назывались существа как женского, так и мужского рода, а размер не принимался как постоянная данность: более того, считалось, что эту свою характеристику феи обретают магическими средствами, произвольно меняя её в зависимости от того, какое хотят произвести впечатление. Утверждалось, что фея способна принимать вид животных (selkie,kelpie). Если верить сообщению Жюстина Го (Justinian Gaux), способность фей к перевоплощению поистине не имеет границ: автор XIV века утверждал, что на его глазах фея превратилась сразу в две враждующих армии, которые тут же вступили в кровопролитное сражение, оставив на поле брани 700 трупов — и это после того, как фея, за всё это ответственная, уже успела принять первоначальный вид и с места событий ретироваться.

Преподобный Роберт Кирк, священник шотландского прихода Аберфойл в Стерлинге, о внешности фей писал в 1691 году («The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies»): «Эти разумные подвижные духи обладают светящимися, видоизменяющимис я телами (родственные тем, что именуют „астральными“) и густого облака; лучше всего видимы они в сумерки. Тела эти столь переменчивы благодаря утонченности духа, их населяющего, что могут по желанию последнего исчезать или появляться». Намек на «иллюзионистские » способности фей присутствует и в рассказах о снадобьях, которые те преподносят людям. Популярная героиня скандинавских сказаний — женщина, которую феи вызывают, чтобы принять роды (роженицей в таких случаях нередко оказывается женщина из числа смертных, феями похищенная). В награду повитухе дают целебную мазь, предназначенную, как правило, для глаз ребенка. Из любопытства (или по недоразумению) та решает испробовать на себе действие снадобья, после чего словно бы прозревает к реальности (одна такая акушерка рассказывала, что поняла: она приняла роды не у благородной дамы во дворце, а у нищенки в грязной пещере) и в собственный мир возвращается либо ослепшей, либо наделённой опасным свойством — видеть фей.

В кельтском фольклоре фея — крошечное или низкорослое существо, нередко становящееся невидимым — надевая волшебную шапочку. Любимый цвет фей — зеленый; это касается не только одежды — были сообщения о феях с зелеными кожей и волосами. Впервые изображать фей с крылышками, словно бы заимствованными у насекомых, начали иллюстраторы и художники викторианской эпохи, когда фея в массовом сознании стала превращаться в добрую красавицу из детских сказок. В древних сказаниях ничего похожего не описывалось: феи, как утверждалось, летали, но обходились без крыльев, нередко используя в качестве «аппаратов» стебельки растений (ннапример, амброзии) или птиц.

Одинокие феи, напротив, избегают сборищ и презирают необузданное веселье фей «семейственных»: они либо присоединяются к человеку и становятся частью жилища (брауни, brownie, ирландский лепрекон), стараясь помогать хозяевам и приносить удачу, либо населяют открытые пространства (боуги: bogey, boggart) и тут представляют в той или иной степени опасность для случайных прохожих. Домашняя фея-одиночка предпочитает красный, коричневый или серый цвета нарядов. Она нередко общается со смертными в угрожающем тоне и легко раздражается, но при этом всегда привязана к человеку и, судя по всему, испытывает зависимость от общения со взрослыми и детьми. Феи-одиночки любят делать добро: могут отобрать еду или деньги, чтобы отдать бедным; приносят игрушки детям или снимают порчу, насланную ведьмами.

Если «общительные» феи — своего рода «аристократы», при этом сравнительно добродушные, то их их «одинокие» сородичи — «рабочие»; последним народная молва приписывала особую раздражительност ь. «Домашние» сущности помогают хозяевам мыть посуду, разжигать огонь, но просят, чтобы к ним относились с почтением и вознаграждали чашечкой молока за их заботы. Во гневе они способны вызывать эффект напоминающий тот, что сопровождаетт полтергейст: швыряют камни, препятствуют созреванию пшеницы, задувают свечи, сбрасывают утварь с полок, напускают в дом дым

Страна «социальных» фей насчитывает огромное количество обитателей; во всех сообщениях это — монархия, управляемая королевами; Короли фей встречаются реже, однако были упоминания и о правителях — супружеских парах. Как отмечает «Оксфордский словарь кельтской мифологии», во многих отношениях «царство фей напоминает человеческое представление о жизни на небесах. Здесь не существует времени, как не существует уродств, болезней, возраста и смерти. Смертные, попадающие в царство фей могут провести здесь до 900 лет, которые кажутся им лишь одной ночью». Обители фей-«аристократо в» всегда богато украшены золотом и серебром. Самые романтические и трогательные фольклорные истории так или иначе обыгрывают «временной» аспект: повествуют о смертном, влюбившемся в Королеву фей, которая переносит его в своё царство, осуществляет все желания, но затем — с силу нарушения некоего табу — позвращает обратно, где тот и узнает, что на земле прошли уже сотни лет.

Черты характера

Основной чертой фей считалась необычайная обидчивость; вместе с тем отмечалась и неизменная готовность феи отблагодарить человека за оказанную услугу. Правда, дары фей не заслуживали доверительного к себе отношения: так называемое «золото фей» таковым лишь выглядело в момент поднесения; очень скоро оно превращалось в листья, крошки имбирного пирога и т. п. В числе неприятных черт характера фей, которых следовало опасаться человеку, упоминалась склонность ко всевозможным проделкам. Феи могли спутать волосы спящему, похищать мелкие предметы, уводить путников с истинного пути. Приписывались им и более опасные черты поведения. Одной из причиной любой формы внезапной смерти считалось похищение феями; то, что выглядело трупом, считалось манекеном оставлявшимся феями вместо похищенного живого человека.

Считалось, что мстительные феи могут вызвать болезни (в частности, чахотку), вызвать паралич домашнего скота. Страх перед феями и эльфами, приносящими болезни, сохранялся в Англии до времен Стюартов и Тюдоров. Сохранились записи, свидетельствующи е о деятельности сельских целителей, лечивших детей, в которых «вселялись феи» — основными средствами служили молитва или «волшебные снадобья». С другой стороны, люди, обладавшие необычными способностями, нередко утверждали, что получили их в дар от фей; в XVI—XVII веках нередки были случаи, когда целители использовали снадобья, как они утверждали, принесенные феями, и теми же силами способны были разоблачать ведьм. Каменные наконечники стрел эпохи неолита считались «оружием фей»: вода, в которую окунали эти камни, приносила, как считалось, избавление от болезней.

Феи, известные как Peg Powler и Jenny Greenteeth, обитавшие в водах, могли утопить купавшегося; рекомендовалось избегать купания в местах, где они обитают. Феи, согласно кельтским поверьям, были способны вызвать «удар» (fairy stroke), который лишал жертву дара речи. Утверждалось, что оскорбленная фея страшна в своём гневе: она реагирует яростно и решительно, нередко поджигая дома и уничтожая урожай. При этом проделки фей часто оказывались не спровоцированным и: они исключительно шалости ради заставляли сворачиваться молоко, выдаивали коров в полях, выхватывали еду со стола, пачкали одежду, оставленную сушиться.

Народные средства защиты от фей

Значительная часть западноевропейск ого фольклора, связанного с феями, касается средств защиты от их гнева: первостепенная роль отводится здесь холодному железу, которого феи боятся. Страх фей перед железом связывался впоследствии с теорией о «феях»-потомках покоренных народов (захватчики пользовались железными орудиями, коренные жители — каменными). Известны были также магические свойства рябины, защищавшей от агрессии фей. В фольклоре существуют подробные инструкции, касающиеся от защиты от похищения феями детей и взрослых людей. В числе чар, отпугивавших фей, упоминалось надевание одежды наизнанку. Считалось, что феи боятся проточной воды, звука церковных колоколов, клевера-четырёхл истника. В подобных предписаниях замечались противоречия: так, рябина некоторыми сообществами почиталась как средство отпугивания фей, но в других верованиях упоминалась как растение, для фей священное.

В фольклоре Ньюфаундленда главным средством защиты от фей считался хлеб, как свежий, так и затхлый. Верование в особые магические свойства хлеба уходит корнями в глубокую древность. Хлеб, имеющий связь с домом и очагом, считается символом покорения природы и, следовательно, феям должен быть противен. Вместе с тем, именно свежеиспечённый хлеб (наряду с маслом и сливками) считался самой распространённой формой дара фее или домовому. Согласно К. М. Бриггс, «Первобытная пища и, следовательно символ жизни, — хлеб считался самым распространенным средством защиты от фей. Прежде чем направиться в место, населенное феями, считалось необходимым заручиться поддержкой силы хлеба, положив кусочек его себе в карман». В Ирландии (в частности, в графстве Вексфорд, согласно записям 1882 года), «если ребенка нужно было вынести из дому в тёмное время, ему в одежду или люльку вшивали кусочек хлеба в качестве защиты от злых сил». С другой стороны, категорически не рекомендовалось употреблять в пищу дары фей: считалось, что именно таким образом можно перенестись к ним в «царство» и остаться там навсегда.

Неоднозначную роль играли и колокола с колокольчиками: при том, что звук их, как считалось, отпугивал представителей «малого мира», Королевы фей часто использовали колокольчики в сбруе своих коней. Утверждалось, что некоторые (добрые) феи используют колокольчики для защиты от других, злых фей.

Человеку, заметившему фею, предлагалось не глядеть на неё слишком пристально — в противном случае это могло быть истолковано как вторжение в частную жизнь. Между тем, необходимость ублажения фей сама по себе была чревата осложнениями. Катарина М. Бриггс приводит в пример сообщение о том, как некий фермер заметил, что феи взялись за молотьбу с таким усердием, что продолжали делать это, когда его собственные запасы пшеницы кончились, явно пополняя его запасы — соседскими. Фермер оказался перед нелегким выбором: оказаться соучастником кражи или обидеть фей отказом от даров. Необходимостью задобрить фей объясняется и обилие эвфемизмов: «хорошие люди», «красивые люди», «мирные люди» (daoine sithe — в Шотландии и Ирландии).

Теории происхождения

Относительно происхождения фей в фольклоре разных народов имеются существенные разночтения; в разные времена и в разных местостях их считали душами мёртвых (в частности, некрещённых детей), демонами, ангелами, существами промежуточной ступени; существовало и представление о феях (эльфах, троллях и т. д.) как и о независимой «расе», не имеющей отношения ни к человеческой природе, ни к божественным формам жизни.

Среди фольклористов распространена теория, согласно которой представление о феях могло возникнуть у завоевателей, потерявших из виду какую-то часть населения покорённого народа; постепенно внушавшим страх «невидимкам» (возможно, прятавшихся в пещерах и нападавших на пришельцев ночью) стали приписываться магические способности и фантастические характеристики. В кельтском фольклоре нередко упоминается некая «раса маленьких людей», которые, спасаясь от захватчиков, вынуждены были уйти под землю; здесь, согласно поверью, и прячутся они по сей день в основании особых возвышенностей, «курганов» — как правило, в местах древних погребений, и в основном вдоль британского западного побережья. Предпочтение зеленой одежде объяснялось при этом маскировочными мотивами, а использование магии рассматривалось как естественная компенсация неспособности противостоять хорошо вооружённым пришельцам.

Понятие земной формы «иного мира», где, соседствуя с миром смертных, живут бессмертные существа, было широко распространено у кельтов; это касается сказаний как о «сидхе» (людях-феях), так и о некоторых других сферах «иного мира», существующего на земле, так или иначе связанных с традициями магии и колдовства (Tuatha de Danaan; «Долина удовольствий», «Крепость яблонь», «Земля молодости»). Как область «иного мира» рассматривается и «Остров яблонь», Авалон из мифологии Короля Артура. Серебряную ветвь, позволявшую смертным входить в Иной мир (или Страну богов) и покидать это место, преподносила Королева Фей (Fairy Queen). Считается, что существование в кельтских местностях доисторических сооружений, явно построенных людьми меньшего роста, чем те, кто пришел им на смену, может считаться косвенным подтверждением этой теории. Шотландский поэт, антрополог и фольклорист Эндрю Лэнг считал, что вера в фей — «сложное психологическое явление, в основе которой — неосознанная мечта о встрече с ‘коренными’ жителями Земли; мечта, выжившая благодаря любви человека к собственным фантазиям и сновидениям».

Феи — «потомки» древних божеств

Согласно другой теории фольклористов, феи — трансформировавш иеся божественные сущности язычников Западной Европы, которые с приходом христианства полностью не исчезли, но прежнее могущество низвели до уровня магии. Действительно, как отмечал Йейтс, многие мистические сущности, в более древних сказаниях именовавшиеся богами, позднее снизили статус до «фей». Развитие эта теория получила в эпоху викторианства, когда популярной стала идея о том, что древние боги — это метафорические воплощения природных явлений. Согласно одному представлению образ феи интерпретировалс я как символ ночного звёздного неба, согласно другому — как персонификация либо того или иного аспекта природной стихии, либо (в соответствии с классической традицией) таких понятий, как «любовь» или «победа».

Отмечалось, однако, что теория, согласно которой феи — «поверженные боги» древних религий, в отношении кельтских фей вызывает лишь дополнительные вопросы, поскольку об истинной природе кельтской религии известно мало. Принято считать, что персонажи древней кельтской литературы (Lug Lámfhada, Cúchulainn, Tuatha Dé Danann) перешли сюда из более ранних религиозных верований, но они определенно к миру фей отношения не имеют. Персонажи старых литературных источников, такие, как Medb и Midir, возникают в сказаниях о феях, но оказываются здесь трансформированн ыми.

Согласно популярному квазирелигиозном у поверью, когда ангелы взбунтовались, Бог приказал запереть врата Рая; оставшиеся на небесах стали ангелами, поселившиеся в Аду — демонами; часть ангелов, оказавшихся посередине, сделалась феями. По другим источникам, (упоминавшимся, в частности, У. Б. Йейтсом), из Рая фей изгнали за недостаток добродетели, в Ад не пустили за то, что оказались не слишком порочны; представление о феях как об ангелах, за непослушание сброшенных на Землю и оставшихся жить на месте «падения», господствовало, в частности, в Корнуолле. «Считается, что те, кого именуют… феями занимают промежуточную ступень между человеком и Ангелом, подобно даймонам в прошлом», — писал преподобный Роберт Кирк в 1691 году. Прямое отношение к этой идее имеет и устойчивое представление о том, что феям приходится ежегодно платить дань (teind, tithe) Преисподней (считалось что дьявол уносит к себе десятую часть их населения). Таким образом, не будучи демонами, они, тем не менее, находятся всё же в её власти.

Представление о том, что феи есть демоны, сформировалось в эпоху становления пуританства, но не получило широкого распростарнения. Тем не менее, именно в эти годы многие «феи» стали «злее»: так, хобгоблин, в недавнем прошлом — дружественный человеку домовой, — приобрёл крайне неприятные черты. В этот же исторический период времени общение с феями стало рассматриваться как форма колдовства и соответствующим образом караться. Духовенство, как католическое, так и протестантское, сходилось на том, что существа такого рода могут быть только демонами, многие отмечали их сходство с фавнами, сатирами, нимфами из классической мифологии, — которым также приписывались демонические свойства.

Обратное представление — о том, что феи представляют собой ангельскую ветвь жизни, возникло и приобрело популярность в теософии. Теософия признает, наряду с devas, сущности меньшего масштаба: в их числе «духи природы», «элементали» и феи. Все они, как считают последователи теософии, могут наблюдаться людьми, обладающими даром «третьего глаза». В теософии считается, что все эти эволюционно недоразвитые существа никогда не были инкарнированы в человеческом сообществе, и считаются отдельной ветвью развития (deva evolution). Впрочем, и в некоторых христианских религиозных работах феи упоминались как сущности, не обладавшие собственными душами, но призванными сопровождать дух праведника к вратам Рая.

Феи — духи природы

Существовало и представление о феях как об элементарных «духах природы», самостоятельной ветви мыслящих существ. Как отмечается в «Оксфордском словаре кельтской мифологии», «…не исключено, что древние кельты (как и некоторые другие до-технологическ ие сообщества) наделяли каждый объект духовным смыслом, который антропоморфизиро вался с появлением христианства». В алхимии они (а также гномы и сильфы) рассматривались как элементали, духи стихий; в частности, упоминания об этом есть у Парацельса. В фольклоре также феи иногда именуются духами воздуха.

Представление о феях-духах природы подтверждала Осборн Леонард: «Да, это духи природы, и они существуют. Узреть их способен лишь тот, кто обладает даром ясновидения. Они одухотворены, но иначе, чем мы. Духи природы рождены — кто от земли, кто от огня, кто от трения. Они не умирают, подобно нам, и жизнь их — само движение», — утверждала медиум-спиритуал ист, ссылаясь на «Феду», своего духа-посредника.

Феи — духи умерших

Представление о том, что феи являют собой некий подкласс духов умерших, получило широкое распространение во многих районах Шотландии и Ирландии. Ирландская банши или шотладская биншит (bean shith), — это и «женщина-фея», и призрак одновременно. Существо с Севера Англии, известное как Cauld Lad of Hylton, — дух убитого мальчика, но вместе с тем и разновидность эльфа. Согласно одному известному сказанию, человек, попавший в плен к феям, каждый раз когда пристально взглядывался в одно из существ, тут же узнавал своего умершего соседа. В Корнуолле к феям относились и как к духам умерших — прежде всего, некрещенных детей (Will-o’-the-Wis p).

Сообщения о встречах людей с феями фиксировались неоднократно. Доктор Эванс-Ветц: в своей книге «Вера в фей у кельтских народов» (1912) привёл свидетельства 102 человек, которые утверждали, что им эти мифические существа являлись воочию. По свидетельству А. Бирса, англиканский священник сообщал о том, что видел трёх фей неподалек от Колчестера в 1855, когда проходил по парку после ужина с хозяином поместья. В 1807 году целое «войско» фей вошло в лес в Экс-ан-Провансе и унесло девочку, дочь крестьянина. В 1907 году леди Арчибальд Кемпбелл имела беседу со слепым ирландцем и его женой, которые утверждали, что поймали фею и держали её в плену две недели, после чего той удалось бежать. Знакомый этой же супружеской пары утверждал, будто бы ранним утром нередко видел фей на горе Хоут (Hill of Howth); это были «маленькие люди примерно метрового роста на осликах соответствующего размера».

О многочисленных случаях встреч человека с феями рассказал доктор Кирк, который (как пишет Л. Спенс) «…взялся за исследование фей в Аберфойле, Шотландия, как визитёр-антропол ог принимается изучать жизнь коренного населения». В книге «Тайное содружество фавнов, эльфов и фей» («The Secret Commonwealth of Elves, Fauns, and Fairies», 1691), долгое время считавшейся основным трудом по этой теме, Кирк весьма уверенно описал жизнь, род занятий и деятельность обитателей подземного царства фей. Героиней одной из них этих историй стала «…повивальная бабка из Швеции, чей муж, священник по имени Петер Рам, 12 апреля 1671 года сделал официальное сообщение, рассказав о том, как к нему явился маленький смуглолицый человечек, одетый в серое, и попросил оказать помощь жене, у которой начались родовые схватки. Питер Рам опознал тролля и благословил супругу на доброе дело. ‘Мне показалось, что ее унес порыв ветра, — пишет он. — Выполнив свою работу, она точно таким же образом была доставлена обратно’». Любопытно, что, если верить легенде, в конечном итоге пришлось встретиться с феями и самому преподобному Роберту Кирку. Могила Кирка находится в Аберфойле, однако известно, что он лишился чувств, пересекая некий холм («курган фей») и скончался на месте, не приходя в свознание. После смерти и погребения Кирк явился во сне своему кузену: сообщил, что он в качестве пленника пребывает у фей и дал подробные инструкции о том, как добиться его возвращения. Брат утверждал, что был слишком напуган, чтобы им последовать: таким образом Кирк остался среди фей навеки.

В Шотландии «пособниками» фей считали мельников: представителей профессии, которая управляет силами природы. Именно в Шотландии феи проявляли особую зловредность и издавна вызывали страх. Посторонние не могли и помыслить о том, чтобы после наступления темноты ступить на территорию мельницы, потому что точно знали: феи здесь уже начали заготовку пшеницы, которую будут молоть. По крайней мере мельники в местах, где такие верования господствовали, мог спать спокойно, точно зная, что не станет жертвой грабежа. Между тем, Джон Фрезер, мельник из Уайтхилла, утверждал, что однажды ночью спрятался и принялся наблюдать, как феи пытаются — причем безуспешно, — управиться с мельницей. Он вышел, чтобы помочь им, после чего одна из фей дала ему «гоупен» (gowpen, две пригоршни съестного) и приказала положить в склад, заявив, что после этого запасы его долгое время будут полны, вне зависимости от того, сколько он будет брать оттуда. Существовало и поверье, согласно которому, зная имя феи, можно вызвать её и даже заставить выполнить желание. С этим, однако, рекомендовалось проявлять осторожность: такого рода вызов мог фею оскорбить и спровоцировать на жестокую месть. С другой стороны, маги и колдуны утверждали, что посредством специальных ритуалов способны вызывать фей и с их помощью выведывать

Феи в литературе

В качестве персонажей феи стали появляться в средневековой романтической литературе, в основном, как существа, встречавшиеся странствующим рыцарям. Фея появилась перед сэром Лаунфалем и потребовала от него любви; подобно фольклорной «фее-невесте», она наложила на него обет, который он нарушил. Постепенно в средневековой литературе число персонажей-фей становилось все меньше; на их место пришли колдуньи и волшебницы. Тем не менее, феи не покинули поэзию и литературу окончательно («Sir Gawain and the Green Knight», «The Faerie Queene» Эдмунда Спенсера). Особую известность приобрела Фея Моргана, на чью связь с царством фей указывало само её имя (впрочем, в Le Morte d’Arthur она — женщина, которая обрела магические способности путём познания.

Во многих художественных произведениях феи фигурировали бок о бок с нимфами и сатирами классической традиции, в других — постепенно подменяли мифологических существ из классики. Поэт-монах XV века Джон Лидгейт писал, что Король Артур был коронован в «стране фей», и что после смерти унесли его четыре феи-королевы, в Авалон, где он покоится под Курганом фей и будет оставаться до тех пор, пока вновь не восстанет.

Персонажи-феи играют существенные роли в шекспировском «Сне в летнюю ночь»; действие здесь происходит одновременно в лесу и в стране фей; ссора фей создает хаос в природе и формирует «наркотически-зы бкую» основу сюжета. Феи действуют также в произведении современника Шекспира Майкла Дрейтона («Nimphidia»); сильфы — в «The Rape of the Lock» Александра Поупа. В XVII веке появился термин contes de fee («fairy tale»); так устная традиция передачи сказаний о феях была продолжена в сказках. Известно, что братья Гримм поначалу использовали фей в качестве персонажей, лишь в более поздних изданиях они заменили их на «волшебниц».