как называют жителей греции женского пола

Названия жителей Греции

Склонение по падежам

Склонение названия страны и названий жителей по падежам.

| Падеж | Вопрос | Страна | Вопрос | Мужчина | Женщина | Жители |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Именительный | что? | Греция | кто? | грек | гречанка | греки |

| Родительный | чего? | Греции | кого? | грека | гречанки | грекиов |

| Дательный | чему? | Греции | кому? | греку | гречанке | грекиам |

| Винительный | что? | Грецию | кого? | грека | гречанку | грекиов |

| Творительный | чем? | Грецией | кем? | греком | гречанкой | грекиами |

| Предложный | о чём? | о Греции | о ком? | греке | гречанке | грекиах |

Примеры предложений с названиями страны и её жителей из энциклопедий, справочников и электронных СМИ:

• В Греции в среднем 250 дней в году солнечные.

• В Греции не построено ни одной АЭС, работаю только ТЭЦ.

Города Греции

Список известных городов и населённых пунктов Греции в алфавитном порядке с указанием названий граждан. Если у города отсутствует название жителей женского рода, используют оборот вида «жительница города. ».

Греки — дружелюбные потомки богов древней Эллады

Греки относятся к индоевропейской этнической группе, сформированной как народ на юго-востоке европейского континента. Это коренное население Греции. Народ имеет богатейшую историю, уходящую корнями вглубь веков. Греческая мифология оказала огромное влияние на развитие культуры и искусства во всем мире. Мифы про божества Олимпа, написанные много веков назад, являются национальным достоянием.

Название

Самоназвание греческой нации — эллины. Оно произошло от праотца греков Эллина. Это мифологический персонаж, внук Прометея. От сыновей и внуков Эллина пошли греческие племена: дорийцы, эолийцы, ионийцы и ахейцы. Сами греки называют свою страну Эллада, язык — эллинским, а религию — эллинизм. У разных народов различное наименование греков. В Азии распространено название «ионийцы». В европейских странах государство именуют как Греция, а республику обозначают Эллинской, но к народу применяют обозначение «греки». В древности их называли «ахейцы», «ромеи».

Греческий язык — один из самых малочисленных и своеобразных в индоевропейской группе. Современная версия языка представлена в двух вариантах: кафаревуса и димотика. Димотика считается разговорным вариантом, развивавшимся естественным путем от древнегреческого. Кафаревуса является одной из разновидностей греческого языка, на которой пишутся литературные произведения. В древнем мире существовало огромное число диалектов греческой группы, формирующих три ветки: западную, восточную и центральную. Примерно в 15 веке образовался новогреческий язык, который объединяет кафаревусу, димотику и стандартный диалект. Многие области Греции имеют свои диалекты, например, критский, кипрский, каппадокийский и т.д.

Религия

До появления христианства в Греции существовала политеистическая религия. Было множество различных божеств, которые покровительствовали природным стихиям, человеческим занятиям (торговле, войне, любви и т.д.). Также имелись священные животные. В 1-ом веке появились христианские священники и начали образовывать свои церкви. Постепенно к православию перешли все области Греции, сейчас это основная религия государства. Есть граждане, исповедующие католицизм и мусульманство, но их меньшинство.

Численность

Греки — довольно многочисленный народ: всего в мире их около 20 000 000. При этом в самой Греции проживают приблизительно 11 млн человек. Остальные распространились по странам Европы и другим континентам.

Где живут

Распределение греков по другим странам таково:

История

В древности греки заселяли центральную часть Балканского полуострова. Затем они стали захватывать крымские области, распространяться по странам Средиземноморья. Под их влияние попали Египет, Палестина, Сирия. Они составляли большую часть населения Восточной Римской империи. В 13 веке под давлением славянских и арабских племен империя распалась на множество государств. Большинство из них были захвачены турками. В 18 веке начались революционные движения среди греческого населения против османского господства. В 1823 году греки объявили о неподчинении турецкому султану и провозгласили собственную республику. Через 9 лет образовалось Королевство Греция, во главе которого стоял Баварский король. Последний монарх был свергнут в результате военного переворота в 1967 году. В настоящее время государство является унитарной, парламентской республикой.

Внешность

Греки очень привлекательная нация, но, как ни странно, внешность у представителей мужской и женской половины населения немного отличается. На взгляд многих европейцев, природа более щедро наградила мужчин. Они обладают высоким ростом, спортивной фигурой. Лицо европеоидного типа, с высоким лбом, четко очерченными скулами. Глаза у большинства греков светлые: серые, голубые, зеленые. Встречается ярко-синий цвет радужной оболочки, что в сочетании с темными волосами смотрится просто потрясающе. Матовая кожа оливкового цвета делает из них неотразимых мачо. У многих нос с горбинкой, что является следствием примеси арабской крови. Многие греческие мужчины в возрасте сохраняют подтянутый вид и выглядят очень презентабельно.

Что касается представительниц прекрасной половины, то их внешность описывают немного по-другому. Девушки невысокого роста, приземистые, коренастые. Многие страдают лишним весом. Они имеют темные густые волосы и светлые глаза, но при этом проблемную кожу. Гречанки используют максимум косметики, чтобы замаскировать недостатки на лице. Еще одна особенность — любовь к бижутерии, разнообразным ожерельям, браслетам и т.п. Греческие женщины не комплексуют из-за своей недостаточно хрупкой фигуры, как европейки или россиянки. Они всегда пребывают в хорошем настроении и много улыбаются.

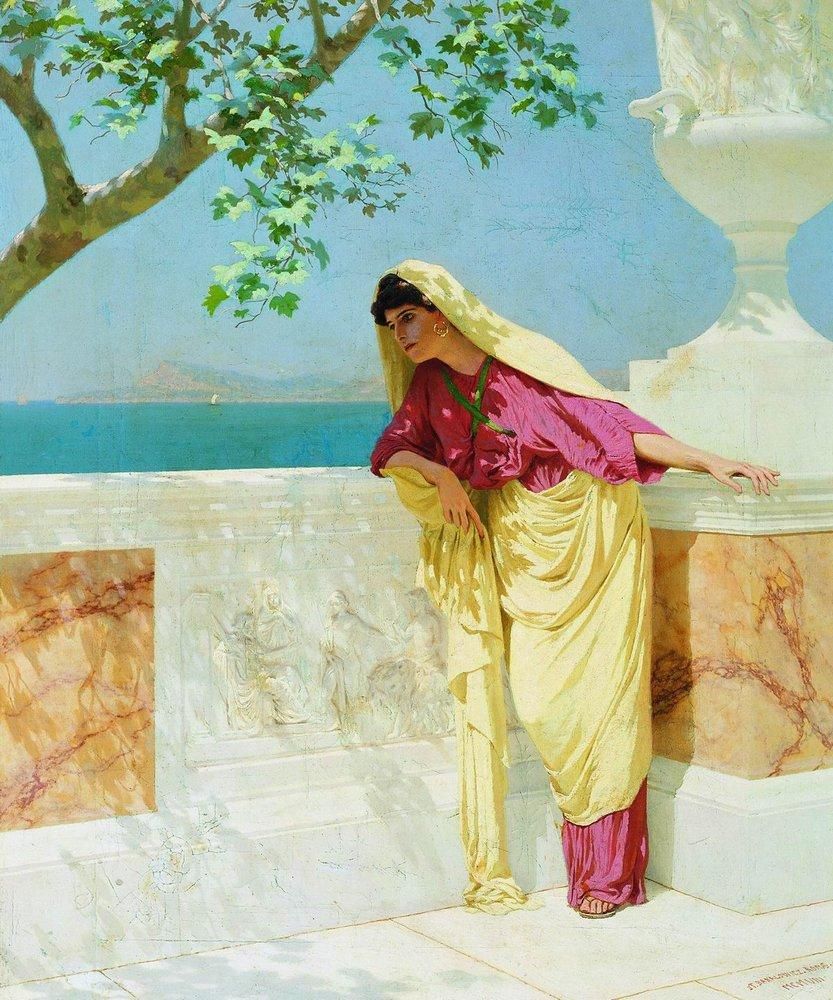

Одежда

Одеяния античных греков сильно отличаются от современного греческого костюма. Это объясняется влиянием других культур, постоянно проникающих на земли, заселенные греками. В древности наряды были очень простыми. Мужчины и женщины носили свободные туники, подпоясывая их или оставляя материал спадающим вниз. Ткань скреплялась у плечей, образовывая драпировку.

Женские туники были длиной до пола, они красиво облегали фигуру, подчеркивая все ее прелести. Мужские хитоны представляли собой более короткие одеяния с простым горизонтальным кроем. Головные уборы отсутствовали, их заменяли повязкой, сдерживающей волосы. На ногах носили сандалии. Современный национальный костюм имеет несколько вариантов. Праздничная одежда мужчин включает такие элементы:

Это традиционный мужской наряд, который может отличаться в зависимости от региона. В некоторых областях мужчины носят укороченные широкие штаны, наподобие шаровар. На шею иногда повязывают яркий платок.

Национальные женские костюмы напоминают народную одежду многих европейских стран. Они состоят из блузы-рубашки с длинным рукавом, расклешенной юбки, передника. Воротник, края рукавов, полочки блузы украшается вышивкой, шитьем, лентами. Юбки могут быть разных цветов: белые, красные, зеленые, синие. В некоторых регионах под низ надевается платье из тонкого материала, а на него сарафан с приталенным лифом и широкой нижней частью. Поверх блузы носят короткий жакет, украшенный золотистой тесьмой, расшитый узорами. Обувь — туфли на низком каблуке.

Девушки носят сложный головной убор, который представляет собой особым образом завязанный платок, украшенный бусами, монисто, цветами. Также его декорируют бахромой, кистями, вышивкой. Костюм дополняется большим количеством украшений. Это монисто, браслеты, во множестве надетые на каждую руку, подвески, серьги.

Очень интересный и необычный парадный костюм имеют военные, служащие в Национальной гвардии. Он сильно отличается от армейской одежды других стран. Верх костюма составляет рубашка белого цвета с непомерно широкими рукавами. Своей пышностью они напоминают женские праздничные платья. Поверх рубашки надевается укороченная безрукавка, вся расшитая золотистым гарусом или тесьмой. Спереди она плотно застегнута на пуговицы.

Самая необычная деталь гвардейского костюма — широкая плиссированная юбка. Ее длина — гораздо выше колен. Она называется «фустанелла». Костюм Фустанелла Цолиас традиционно носят политики и воины Греции. Считается, что такая одежда происходит от римской тоги, подобие которой носили древние греки. Юбка имеет 400 складок, что символизирует 400 лет османского ига. Обувью служат туфли на плоской подошве с гигантскими помпонами. Каждая туфля весит до 5 кг. Подошвы подкованы металлическими гвоздиками, для того чтобы шаги гвардейцев звонко звучали при соприкосновении стопы с мостовой.

Кроме того, все гвардейцы носят плотные белые гетры и длинные гольфы до колен такого же цвета. Вверху они стянуты черной резинкой с объемными кистями. Поверх юбки надет ремень с пряжкой. На голове — маленькая красная шапочка, с которой свисает длинный черный хвост из тонких веревочек, доходящий до пояса. Благодаря такому наряду, греческие воины на параде выглядят очень экстравагантно.

Жилище

Древнегреческие дома представляли собой примитивные строения. Они были глинобитные или сложенные из кирпича-сырца. Плоскую крышу крыли тростником, соломой. Постройки имели один этаж, одну небольшую комнату. Она разделялась на мужскую и женскую половины. Маленькие окна выходили во двор. Стена, обращенная на улицу, окон не имела. Жилища в городе располагались хаотично, без всякой планировки. Улочки имели извилистый вид. Часто по ним нельзя было пройти, чтобы не задеть чью-то открытую дверь. Канализация и водопровод отсутствовали. Воду приносили в кувшинах с источника. Пищу готовили на свежем воздухе.

В городах жилье строили двухэтажным. Верхние комнаты сдавали внаем. В деревнях все было гораздо проще. Жилища долгое время строили без фундамента и потолка. Полом служила утоптанная земля. Окна на ночь закрывали досками. Еду готовили внутри дома, в очаге, сложенном из камня. В одной комнате жили, спали, ели, держали припасы. Сюда же брали на ночь домашнюю птицу.

У древних греков имелись частные и общие бани. Первые были доступны только богатым, но в общественных могли мыться бедные граждане за небольшую плату. В бане делали не только душ, но и ванны. В некоторых даже проектировалась проточная вода. Мыло заменяла сода, смешанная с глиной. Также тело натирали маслами.

Жизнь

Занятия, ремесла

Основными занятиями греков были:

Также они занимались мореплаванием, торговлей. Земледелие было развито слабо, так как специфика ландшафта не давала хорошей возможности для этого. Частые засухи в совокупности с неплодородной почвой не давали выращивать злаковые культуры. Греки издавна культивировали оливковые деревья. Оливки входят в состав многих греческих блюд, из них производят ценное масло, которое идет на экспорт. В древние времена с его помощью освещали жилища. Также сельские жители выращивали виноград. Из него изготавливали изюм, косметическое масло (из косточек), соки, вино. Виноделие является древнейшим занятием этого народа.

В горных районах было развито скотоводство. Крестьяне разводили коз, овец, свиней, птицу. Молоко и мясо животных служило пищей, шерсть шла на производство одежды. Жители, деревень которые располагались в лесной части страны, охотились на лисиц, кабанов, оленей, диких коз. Также была широко распространена рыбная ловля. Греки занимались мореплаванием, сухопутной и морской торговлей. В это стране существует такая отрасль, как добыча морской соли. В городах и селах существовали многочисленные ремесленные производства. Основные из них:

Семья

Семейная жизнь греков насыщена разнообразными торжествами. Родственные узы необычайно крепки. В сельских районах люди часто живут несколькими семьями под одной крышей. В городах члены семьи часто ходят в гости друг к другу, устраивают празднества. Взрослые дети продолжают тесно общаться с родителями. Нередко они живут вместе с ним до 35-40 лет, так как женятся греки довольно поздно.

Старшее поколение пользуется большим авторитетом. Они руководят на торжествах, к ним обращаются за советами. Молодые люди подчиняются не только отцу, но также и матери и другим представителям старшего поколения из их семьи. Характерной особенностью является то, что внутри семейства фактически заправляет женщина. Авторитет матери непоколебим. Сыновья, даже женатые, продолжают ходить к маме в гости. Мужчина не имеет права повышать голос на женщину.

Греки обожают детей. Маленьким членам семьи позволено практически все. Часто дети очень избалованы, делают все, что захотят. Одергивают их редко. Особенно балуют мальчиков, так как те считаются продолжателями рода. Первого сына традиционно называют в честь дедушки, а девочку — по имени бабушки отца.

Традиции

Греки очень музыкальная и подвижная нация. Они поют и танцуют на любых праздниках. Самый известный греческий танец — сиртаки — зачастую исполняется прямо на улицах во время народных гуляний. Для исполнения музыкального сопровождения применяются древние инструменты:

В Греции множество праздников, среди которых есть и языческие, и православные. В этой стране 12 официальных праздничных дней, являющихся выходными. К важнейшим из них причисляют:

С февраля по март проходит время карнавалов. Этот период насыщен шумными гуляньями, шествиями, танцами. Летом проводятся фестивали, устраиваются театрализованные представления. Самый известный — Эллинский театральный фестиваль. Это грандиозное мероприятие, на которое съезжаются любители древнегреческого искусства со всего мира.

Традиционная кухня Греции типична для Средиземноморья. В рационе греков много мяса, овощей, зелени, разнообразных приправ. Мясные и рыбные блюда готовят с добавлением орегано, базилика, чабреца, лука, укропа, мяты. Широко применяется гвоздика, мускатный орех, корица. Оливки являются визитной карточкой Греции. Их кладут практически во все блюда. Также любимым продуктов считается сыр. Существует множество сортов сыра, его могут подавать даже вместо десерта на свадьбах. Популярные блюда Греции:

Характер

Как и многие южные народы, греки — шумные и эмоциональные люди. Это нация, имеющая открытый и дружелюбный характер. Они громко разговаривают, жестикулируют, смеются, обнимаются на улице с друзьями и знакомыми. Между людьми разных полов и возраста приняты поцелуи в щеку. Некоторые представители северных стран сочли бы такое поведение нарушением личного пространства.

Большинство европейцев отмечают греческую непунктуальность. Время всегда назначается приблизительно. Если о встрече договариваются на «после обеда», это значит, что она произойдет не раньше 5 вечера. Утренним считается время до 12 дня. Причем такая свобода в восприятии времени касается не только личных встреч, но даже расписания общественного транспорта и авиалиний.

В Греции очень любят развлечения, посиделки в кафе, ночные клубы. Эта страна имеет колоссальное количество пабов, ресторанов и других увеселительных заведений. В жаркое время многие кафе выставляют столики на улице, которые иногда заполняют небольшие площади. В рестораны ходят целыми семьями, с детьми. Взрослые могут сидеть в уличном кафе до ночи, в то время как их дети уже спят на стульях.

Гостеприимство греков не знает границ. Они обожают ходить по гостям и сами приветствовать их у себя дома. Застолье может принимать невиданные масштабы. В течение вечера одни люди приходят, другие уходят, причем необязательно ждать приглашения, чтобы заглянуть к соседу или знакомому. В гости не принято ходить с пустыми руками, нужно принести бутылку вина, конфеты или цветы. Также необходимо похвалить стряпню, чтобы хозяйке было приятно.

Общение с греками оставляет массу положительных эмоций и впечатлений. Они надолго заряжают своей позитивной энергией, хорошим настроением.

Безгласные домохозяйки, бесправные гетеры и ученицы Пифагора: интеллектуалки и мизогиния в Древней Греции

В Древней Греции полноценным человеком считался лишь мужчина. Эсхил и Аристотель даже деторождение полагали исключительно мужским занятием — женщина для них была только «ходячим инкубатором». Да и вообще женщина казалась связанной с изменениями, а последние — с увяданием и смертью. Впрочем, даже в такой атмосфере всеобщего сексизма интеллектуалки были неотъемлемой частью общества: в Афинах действовал философский салон гетеры Аспасии, переодетые в мужчин женщины проникали в Академию Платона, а еще мы знаем о 26 последовательницах Пифагора — единственного философа, открыто принимавшего женщин в ученицы.

Женщина на троне Кносса

Исторически и географически критская (минойская) цивилизация расположена между египетской и микенской. Достоверных сведений о ней немного, только результаты раскопок, по-разному интерпретируемые различными исследователями. Не сохранилось ни исторически надежных имен, ни литературы Крита, написанной древним линейным письмом А, для которого использовались глиняные таблички, как в Месопотамии, но знаки не выдавливались, а прорисовывались острыми палочками, как египетские иероглифы.

Фриц Шахермайр пишет, что, в отличие от искусства других древних цивилизаций, минойское поразительно равнодушно к изображению битв, охоты и совокуплений, что также указывает на феминистские ориентиры критской культуры. Любопытно, что прекрасно сохранившийся «трон» дворца Кносса прямо указывает на женскую анатомию его владельца, а вовсе не мужскую, как по западной культурной инерции интерпретировал его лорд Эванс.

Самая знаменитая из скульптур Древнего Крита — женщина с обнаженной грудью и в сложной юбке, держащая в руках змей, — понимается как мудрая богиня — хранительница домашнего очага, умеющая обращаться с опасными существами. Эта богиня ассоциируется с древнеегипетской богиней-коброй Уаджит.

Читайте также

Превосходство в обществе женщин над мужчинами проявляется и в одежде изображенных фигур: если мужчины стыдливо скрывают половые органы под гульфиком или плотным передником, женщины, как юные, так и зрелые, открыто демонстрируют обнаженную грудь, подчеркивая свою биологическую роль — и тем самым высшую роль в обществе.

Впрочем, в европейскую культуру знания о Крите пришли искаженными — через их восприятие представителями культуры микенской, и в результате многоэтажный город-дворец с балконами, бассейнами и фресками превратился в запутанный лабиринт, жрец — в быкоголовое чудовище, а царица-жрица, исполняющая ритуал священного брака hieros gamos, — в похотливое животное. Зато незадачливый афинянин, за убийство из зависти изгнанный из родного города, оказался, с его слов, гениальным архитектором и изобретателем.

После того как три последовательных землетрясения и цунами уничтожили минойскую цивилизацию, на ее развалинах постепенно, спустя сотни лет выросла совсем иная греческая культура.

Мужская демократия

Древние греки почитали множество богов, каждый из которых отвечал за определенные природные явления и аспекты человеческой жизни. Некоторые боги и богини составляли пары, связанные отношениями «брат — сестра» и/или «муж — жена», как Зевс и Гера, Аполлон и Артемида, Гефест и Афродита… Из шести главных богинь греческого пантеона три — Деметра, Гера и Афродита — соотносились с репродуктивной и сексуальной функцией и три — Артемида, Афина и Гестия — были девственны, что в некоторой степени отражало представления греков о роли женщины в обществе.

По крайней мере с классического периода женщины были исключены из общественной и политической жизни. По Геродоту, демократия была введена в Афинах около 510 года до н. э. в радикальных политических реформах Клисфена, «который ввел филы и установил демократию в Афинах». К V–IV векам до н. э. демократия стала наиболее популярным способом управления в греческих городах-государствах. В ее основе лежали включение и исключение: равенство граждан (hoi homoioi), обладающих равными политическими правами и участвующих в управлении городом, а также невключение чужеземцев (metic) и определенных категорий людей.

Женщины не регистрировались в гражданском реестре. Это находило отражение и в языке: в то время как мужчины назывались афинянами (athenaios) и относились к сообществу граждан города-государства, женщины были просто женщинами (gynaikes).

Может быть интересно

Мужчина владел домом и хозяйством (oikos), затем их наследовал сын. Девочка (kora) жила в доме отца, пока не вырастала в девушку-подростка (parthenos). Родители старались быстро устроить ее замужество и передать в дом мужа. Переговоры о браке велись без участия девушки между ее отцом и будущим супругом. Они заключали договор, причем от имени дочери выступал отец. В результате, как пишет древнегреческий философ Ямвлих в трактате «О Пифагоровой жизни», «жена как просительница перед богами» переходила из одного дома в другой. Замужняя девушка называлась женщиной (gynaikes). В доме мужа она становилась хранительницей и жрицей домашнего очага, носившего название «гестия» (Hestia), как и богиня дома.

Через очаг осуществлялась символическая связь семьи с землей и предками. Делом женщины было заботиться об oikos мужа и рожать детей. При этом даже рожденный женщиной ребенок принадлежал не ей, а отцу и oikos. По обычаю, через несколько дней после рождения исполнялся обряд amphidromia: отец брал ребенка на руки и обносил вокруг очага, таким образом принимая в семью, связывая со своим родом, домом и очагом.

До абсурда такое положение довел Эсхил в «Эвменидах»: «Дитя родит отнюдь не та, что матерью / Зовется. Нет, ей лишь вскормить посев дано. / Родит отец. А мать, как дар от гостя, плод / Хранит, когда вреда не причинит ей бог».

Статус женщины определялся сначала через отца, а затем через мужа и детей. Родив ребенка, она становилась meter (матерью), а когда у ее детей появлялись дети — maia. Это была патриархальная культура, даже месячные считались странным заболеванием и излечивались беременностью. Женщина не владела собственностью, приданое, которое получал дом мужа, должно было сохраняться и в случае развода перейти обратно в дом отца или нового мужа. Сама женщина могла рассчитывать только на добрую волю мужа, на уважение к себе как к матери и на закон гостеприимства, распространяющийся и на нее. Позже роль женщины в семье будет определена Плутархом в «Наставлении супругам»:

«…женщинам приличествует домоседство и молчание. Разговаривать жена должна только с мужем, а с другими людьми — через мужа, и пусть этим не огорчается».

Несколько лучше с правами женщин было в Спарте. Там практиковалось совместное обучение мальчиков и девочек, женщины обладали некоторой собственностью, а вдовы имели право на долю oikos мужа, что с недоумением и неодобрением воспринималось в Афинах.

Грамотные женщины не были редкостью в греческом обществе, о чем можно судить по письму Тезею, которое в трагедии Еврипида пишет Федра перед смертью, — это не удивляло афинскую публику. Была ли у женщин возможность читать книги в доме отца или мужа, вероятно, зависело от мужчин. Но книги, довольно дорогие и редкие, имелись не во всех греческих домах. Знания заучивались наизусть, обсуждались и пересказывались на публичных собраниях. Агора и сады были основными источниками информации и образования во всех областях, будь то поэзия, риторика, математика, политика, спорт или театральные представления. К участию в этих собраниях и дискуссиях женщины, как правило, не допускались.

Салон гетеры Аспасии

Существовали и категории женщин вне патриархальных семейных отношений, причем их положение было намного более уязвимым, чем положение законных жен и матерей. Аполлодор Арханский провозглашал в речи против гетеры Ниаиры (пятидесятилетняя чужестранка, состоящая в брачном союзе с афинянином, обвинялась в том, что выдавала своих детей за граждан Афин, а ее дочь участвовала в священных церемониях):

«Мы держим гетер ради удовольствия (hedones heneka), наложниц (pallakai) для повседневной заботы о наших телах, но жен, чтобы они рожали нам законных детей и заботились о преумножении нашего имущества».

Гетеры получали образование, во всяком случае в некоторых искусствах. Известна история Аспасии (470–410 годы до н. э.), рожденной в Милете в семье Аксиоха, давшего дочери образование. Аспасия приехала в Афины, видимо, чтобы продолжить обучение и участвовать в интеллектуальной и общественной жизни, но обнаружила, что в качестве незамужней свободной иностранки (metic) может быть только гетерой.

Ирония судьбы заключалась в том, что патроном и гражданским мужем Аспасии стал лидер Афин Перикл, принявший законы об афинском гражданстве, которые сделали его недоступным Аспасии и ее детям.

Сожительство Перикла с Аспасией вызывало негодование граждан города и в конце концов привело к Пелопоннесской войне и гибели Перикла. После смерти Перикла Аспасия жила с простым гражданином, торговцем скотом, однако и его вывела в лидеры Афин.

В «Судах» указывается, что Аспасия была софистом и учила принципам риторики. Полагают, что Аспасия по крайней мере участвовала в написании знаменитой речи Перикла, в которой он защищал себя от обвинений сограждан в эпидемии и прочих бедах. Плутарх писал, что в доме Аспасии обсуждались вопросы политики и науки и «Сократ иногда ходил к ней со своими знакомыми, и ученики его приводили к ней своих жен, чтобы послушать ее рассуждения». В приписываемом Платону диалоге «Менексен» Сократ называет Аспасию своим учителем.

И всё же она навсегда осталась чужой для афинян, а ее участие в политической жизни и дискуссиях даже внутри ее дома приводило к серьезным обвинениям в адрес не только Перикла, но и философа Анаксагора.

Свободные граждане Афин порицали само существование ее «салона» как вовлечение в разврат свободных женщин Афин.

Мужчины, знакомые с концепцией симпосиев — дружеских попоек, в которых не возбранялось участвовать и гетерам со своими патронами, — с подозрением относились к отвлечению своих жен от семейных обязанностей и привлечению их к собраниям в доме независимой женщины. Свободные мужчины Афин с трудом представляли себе женщин, вышедших из-под их контроля и не погрузившихся немедленно в разврат, — что достаточно ярко характеризует самих афинских мужчин.

Свободный афинский мужчина был свободен и в своих сексуальных привычках. Права мужчины распространялись на принадлежащую ему жену, также он мог держать дома наложниц-содержанок (pallakai), хотя редко одновременно с женой, мог ходить в бордель (porneio) и посещать гетер. Также для мужчины считалось нормальным вступать в гомосексуальные отношения с мальчиками. Более того, такие отношения были предпочтительнее для стремящихся к истине и вечности.

Мишель Фуко в работах «Использование удовольствий» и «Забота о себе» исследует сексуальную мораль классической Греции в эллинистический период и латинскую эпоху первых веков нашей эры, показывая, как такие пары, как активность и пассивность, мужское и женское начала, гражданин и негражданин, снова и снова возникают в греческих текстах о сексуальности. Фуко подчеркивает, что мораль, приводимая в текстах этих эпох, — чисто мужская, написанная мужчинами для мужчин («une morale d’homme, faire par et pour les hommes»). Женщины представлены в них как объекты, служащие сексуальности мужчины.

Читайте также

В представлении греков исходно человек был целен и совершенен, но женщина нарушала и продолжает нарушать эту цельность, принуждая мужчину к акту размножения. В интеллектуальных кругах гетеросексуальность рассматривалась как необходимое зло, мешающее гражданину совершенствоваться, хотя и необходимое для поддержания вида. Если любовные отношения между женщиной и мужчиной завершались «естественным образом» в коитусе и оплодотворении и понимались как чисто физические, любовная связь с представителями своего пола выходила за рамки телесного.

Философия сексизма

Мужчина определялся как постоянная самость, обладающая качествами, а женщина — через отрицание этих качеств, с точки зрения того, чего у нее нет, и того вреда, который она наносит мужчине, выводя его из состояния равновесия и размышлений о вечном: неполноценный мужчина (Аристотель) и наваждение мужчины (Платон).

Закрепившись в классической греческой философии в трудах Платона и Аристотеля, эти представления распространились на европейскую философскую традицию и европейскую культуру в целом.

Аристотель в работе «О возникновении животных» рассматривает размножение двух субъектов в общем виде как взаимодействие активной формы и пассивной материи и даже как взаимодействие плотника и дерева, где активная, действенная роль отводится мужскому началу, а материальная, потенциальная, пассивная — женскому:

«…самка, поскольку она является женским началом, есть страдательное; самец, поскольку он мужское начало — действующее и „то, откуда исходит начало движения“, так что, если брать в том и другом эти крайности, то, поскольку одно есть действующее и движущее, другое — страдательное и движимое, из них может возникнуть единое только таким образом, как из плотника и дерева — ложе, или как из воска и формы — шар».

Любое существо женского пола только выращивает посаженное в него зерно нового существа, давая ему питательную среду и укрытие, в то время как суть этого существа задается оплодотворяющим самцом (мужчиной).

В греческой философии мужчина был тем, кто стремится к совершенству и мудрости, в то время как женщина естественно увязывалась с размножением, размножение — с изменением, а изменение — с увяданием и смертью, так как те, кто появляется на свет половым путем, также (и вследствие этого) должны умереть. И происходит это из-за и по вине женщины. Гесиод в «Теогонии» рассказывает, что изначально единое мужское человечество жило в гармонии с богами, не зная труда, печали, болезней и страстей. Всё изменилось, когда в мир пришла Пандора, приведшая расу женщин, genos gynaikon:

«Вот от нее и пошла слабосильная женщин порода. / Женщин губительный род от нее на земле происходит. / Нам на великое горе они меж мужчин обитают».

В своих работах Платон склонен связывать женское начало с телом, а гетеросексуальность — с порабощением тела, побуждающим его к воспроизводству. Следовательно и логично, единственным видом сексуальных отношений, способным преодолеть влечение к материальному и необходимость физического воспроизводства, но приносить удовлетворение на духовном уровне и служить основой наслаждения философией, становятся отношения гомосексуальные, как подробно показывается в диалогах «Пир» и «Федр».

В качестве цели любви Платон устанавливает достижение бессмертия, то есть преобразование в божественное, которое достигается через стремление к мудрости и увлечение такими же мудрствующими приятелями. Любопытно, что объяснение высшей цели любви Платон (от лица Сократа) предоставляет «мудрой женщине» Диотиме из Мантинеи. Или, как это изящно формулирует Вигдис Сонж-Мюллер, Диотима должна рассказать группе философствующих мужчин в патриархальных Афинах правду об их гомосексуальных желаниях и объяснить им, как «правильная любовь к мальчикам» приводит к высшей философской любви.

Есть разные мнения о том, существовала ли Диотима на самом деле или же это воображаемый персонаж, в уста которого Платон вложил свою теорию. Обыкновенно Платон не использовал вымышленных лиц в диалогах, так что предполагают, что Диотима реальна. Но даже привлекая к объяснению своей теории женщину (что позволило ему сослаться на сугубо женский опыт беременности и родов), Платон подчеркивает, что Диотиме не место среди философствующих интеллектуалов-мужчин просто в силу ее пола. Эта философствующая компания с самого начала выставила вон приглашенную флейтистку, чтобы остаться в чисто мужском обществе.

Юлия Кристева в Histoires d’amour обращает внимание на то, как в «Федре» описывается «эрекция души», когда влюбленная душа, то есть душа философа, согревается, размягчается, «стержень перьев набухает, и они начинают быстро расти от корня по всей душе», кипит и рвется наружу, «испытывает раздражение и зуд», «глядя на красоту юноши», и «вкушает она сладчайшее удовольствие». Фаллические ассоциации тут настолько очевидны, что Кристева отмечает: читая это описание, нетрудно понять, почему отцы церкви сомневались, что у женщин тоже есть душа.

Но с какой ревностью эти молодые интеллектуалы во главе с Платоном поносят жену обожаемого ими Сократа! Она и сварливая, и гневливая, и ревнивая, а он всё оставляет их ради нее, из-за чувства долга, разумеется.

Корни ярой мизогинии Платона можно попытаться разглядеть в его детстве. Излагая биографию философа, Диоген Лаэрций рассказывает, что мать Платона Периктиона (или Потона) была в родстве с первым мудрецом Солоном, происходя в четвертом поколении от его брата Дропида, в то время как отец Платона, а затем и отчим, хоть и были афинскими аристократами, таким высокоинтеллектуальным происхождением похвастаться не могли. Более того, Периктиона сама была философом. Фотий называет ее (Περικτιόνης) в числе философов, из сочинений которых Стобей собрал свою антологию. Сам Стобей называет ее пифагорейкой, хотя сомнительно, чтобы она пожертвовала всё свое имущество и прожила несколько лет в молчании, постигая учение, как требовалось от пифагорейцев.

Стобей приводит развернутые фрагменты из ее работ «О мудрости» и «О гармонии женщин». В этих сочинениях Периктиона убеждает женщин, с одной стороны, принимать мужа таким, какой он есть, знать, что ей ничего не принадлежит, не увлекаться красивой одеждой, украшениями и ваннами, а с другой стороны, допускает, что женщина может править городом и царством. Таким образом, мать Платона происходила из более ученого рода, чем его отец, и сама была образованной и творческой женщиной, последовательницей Пифагора, автором нескольких сочинений, фрагменты из которых сохранились спустя столетия.

Аристократка в аристократическом афинском кругу, она, как и Сократ, возможно, посещала дом Аспасии и вела там ученые беседы. Вероятно, семейная обстановка в доме маленького Платона разительно отличалась от обстановки в домах его детских товарищей, матери которых занимались детьми и хозяйством, реализуя себе исключительно в таких ролях. Можно ли предположить, что Периктиона пренебрегала маленьким Платоном и другими детьми ради собственной интеллектуальной жизни и маленький Платон так страдал от этого пренебрежения, что проникся ненавистью к матери и, как следствие, к женщинам в целом, страстно ревнуя мать к учителю Сократу и воплотив в собственном философском учении эту поистине древнегреческую трагическую страсть?

Может быть интересно

Итак, афинские женщины выводились за пределы социальной и интеллектуальной активности. Возможно, некоторые из них получали образование в домах отцов или в «девичьих школах», которым также приписывалось в основном сексуальное воспитание, понимаемое как девиантное, в отличие от одобряемой и поощряемой высокоинтеллектуальной педерастии философских академий.

В редких случаях, когда женщины посещали философские собрания, они скрывали свой пол.

Диоген Лаэрций в книге «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» утверждает, что среди тех, кто посещал Академию Платона, были также две женщины, одетые как мужчины. Философские размышления этих женщин неизвестны.

Очевидно, они были более заинтересованы в том, чтобы их не заметили в кругу мужчин, чем в том, чтобы высказывать свои мысли в общей дискуссии.

А когда женщины осмеливались высказаться, они получали отклик, который соответствовал их полу, а не аргументами. Так, афинская гетера Леонтия (IV–III века до н. э.), по словам Диогена Лаэрция, входившая в круг Эпикура и переписывавшаяся с ним, критиковала философа Теофраста, причем в соответствии с наукой, аттическим стихом. Ее комментарий заслужил упоминания у Цицерона в De Natura Deorum:

«…даже маленькая гетера Леонтия осмелилась писать против Теофраста, правда, остроумным языком и в аттическом стиле, но однако… Вот какая распущенность расцвела в эпикуровом саду!» Еще более уничижительным был отклик Плиния: «Я не знаю, как женщина осмелилась написать книгу против Теофраста, человека столь красноречивого, что его прозвали божественным. Отсюда происходит пословица о выборе дерева для повешения».

Школа «женского философа»

Единственной философской школой, в которую женщины допускались наравне с мужчинами, была школа Пифагора, который, хотя и выстраивал иерархию парных категорий, где свет превосходил тьму, хорошее — плохое, а мужчина — женщину, всё же допускал право обоих полюсов на существование и, в частности, принимал женщин в закрытый круг своих учеников.

Его даже называли «женским философом», относясь к этому как к такой же странности, как к нежеланию есть мясо и мучать животных по прихоти.

Диоген Лаэрций называет учителем Пифагора дельфийскую жрицу Темистоклею. Или же Пифагор научился арифметике и астрономии в Древнем Египте, Вавилоне и на Крите, где женщины участвовали в жреческой и интеллектуальной активности.

Среди пифагорейцев было так много женщин, что в «Судах» упоминается, что философ Филохор написал о них книгу «Собрание героических женщин». Диоген Лаэрций, рассказывая о Пифагоре, цитирует строки Кратина из поэмы «Пифагорейка». Ямвлих в книге «О Пифагоровой жизни» перечисляет не только 218 мужчин, но и семнадцать женщин:

«Самые известные пифагорейские женщины: Тимиха, жена Миллия из Кротона; Фильтида, дочь Теофрия из Кротона; сестра Биндака; Оккело и Эккело (или сестры Оккело и Оккило), из луканцев; Хилонида, дочь лаконца Хилона; лаконянка Кратесиклея, жена лаконца Клеонора; Феано, жена Бронтина из Метапонта; Мия, жена кротонца Милона; Ластения из Аркадии; Габротелия, дочь Габротела из Тарента; Эхекратия из Флиунта; Тирсенида из Сибариса; Писиррода из Тарента; лаконянка Теадуса; Бео из Аргоса; Бабелика из Аргоса; Клеэхма, сестра лаконца Автохарида. Всего: семнадцать».

Жиль Менаж дополняет этот список именами Темистоклеи, Аригноты из Самоса, дочерей и учениц Пифагора Дамо и Сары, Нестеадузы из Лакедемонии, Финтиды, Перистионы, Мелиссы, Фодопы, Птолемиды из Кирены, доводя число пифагореек до двадцати шести. О двух из них, Дамо и Тимихе, кратко расскажем ниже, чтобы прояснить обычаи Древней Греции и отношение к женщинам-философам. Наконец, Феано (Теано) из Кротона будет представлена как женщина-математик.

Сегодня Пифагор известен в основном как математик, однако в древности его считали пророком. Последователи полагали его полубогом, умеющим разговаривать с рекой, находиться в двух местах одновременно и помнить предыдущие жизни. Свое учение Пифагор излагал на закрытых собраниях, требуя от учеников хранить в тайне всё, что они узнали от него. Вместе с прочими обычаями пифагорейской школы сегодня она выглядит скорее сектой, чем научным собранием.

У Пифагора были не только обожатели и последователи, но и враги, и однажды толпа разгромила его школу и сожгла дом, в котором собирались пифагорейцы. После смерти Пифагора некоторые его ученики, не имея других средств к существованию, стали пересказывать учение, что впоследствии оказало огромное влияние на классическую философию и математику. Другие пифагорейцы порицали такое поведение, стремясь сохранить знание в секрете, как учил Пифагор. В письме Лисида к Гиппасу, которое приводит Диоген Лаэрций, говорится о дочери Пифагора Дамо:

«Многие мне говорят, будто ты рассуждаешь о философии перед народом, что всегда осуждал Пифагор, ведь и дочери своей Дамо он доверил свои записки лишь с наказом никому не давать их из дому. И хоть она могла продать его сочинения за большие деньги, она того не пожелала, предпочтя золоту бедность и отцовский завет, а ведь она была женщина!»

Лисид специально упоминает пол Дамо, чтобы пристыдить Гиппаса, нарушающего заветы Пифагора, в то время как «даже женщина» их соблюдает. Принадлежность Дамо к женщинам указывает здесь на ее второсортность по отношению к философу-мужчине.

Пифагорейка Тимиха также стала известна в контексте «даже женщина». Родом из Спарты, Тимиха была женой Миллия из Кротона. Ямвлих рассказывает о ней первой среди женщин-философов, но не о ее философских трудах и мыслях, а о стойкости при пытках. Он пересказывает историю, известную от Гиппобота и Неанта, о преследовании пифагорейцев правителем Дионисием. Его солдаты захватили Миллия и Тимиху, бывшую на последнем месяце беременности, и привели к правителю. Тот пообещал им почести и награды и даже предложил стать соправителями, если они откроют ему пифагорейское знание. Когда они отказались, Дионисий попросил их ответить на один вопрос, касающийся пифагорейского учения, пообещав в ответ отпустить их. Вопрос на современный взгляд был довольно странным.

Как раз перед арестом Миллия и Тимихи воины Дионисия преследовали большую группу пифагорейцев, которые убегали от тяжело вооруженных солдат и уже оторвались от преследователей, но оказались на поле цветущих бобов. И тут, выполняя одну из заповедей Пифагора, они не сумели наступить на бобы. Убегавшие остановились, попытались обороняться от воинов камнями и палками и погибли все до единого. Дионисий хотел знать, почему пифагорейцы предпочли умереть, чем наступить на бобы. Миллий первым отказался отвечать. Тогда Дионисий приказал увести его, а «Тимиху пытать (он думал, что беременная женщина, и к тому же изолированная от мужа, легче выдаст тайну из страха перед пытками), но благородная женщина, стиснув язык зубами, отгрызла его и выплюнула в лицо тирану, показав, что если ее женская природа, побежденная пытками, будет вынуждена открыть что-либо из того, что держат в тайне, то орудие этого она отбросила от себя».

Позднее эта история будет пересказываться как пример стойкого поведения пифагорейцев, ограничивающих дружбу кругом таких же пифагорейцев и отказывающихся от всякого иного общения, даже от общения с царями. Интересно, что в пересказе святого Амвросия Медиоланского мораль этого рассказа оборачивается в упрек Тимихе:

Амвросий, кажется, упускает из виду, что Тимиха была замужней женщиной, так что никакого права упрекать ее в похоти у него не было. Впрочем, у Амвросия имя женщины не названо, а рассказ Ямвлиха разошелся во многих пересказах и относился к различным героиням, как то афинская куртизанка Леана в пересказе Тертуллиана и даже жена Пифагора Феано. Так что Амвросий, возможно, не понимал, что речь идет о законной жене, но легко предполагал похоть, приведшую к беременности, у каждой женщины.

Сама Феано также известна в первую очередь моральными наставлениями. В приписываемых ей сочинениях она призывала женщин соблюдать верность мужу и при этом отбрасывать стыд наедине с ним, стремясь доставить ему удовольствие, но надевать стыд заново вместе с одеждами, вставая от супруга. О морали Феано говорит и анекдот, рассказанный Плутархом в «Наставлении супругам»:

«Феано, набрасывая на себя плащ, нечаянно обнажила руку до локтя. „Какая красивая рука!“ — воскликнул кто-то. „Но не каждому доступная!“ — возразила она». Ссылаясь на этот случай, Плутарх рекомендовал женщинам не только не оголять локоть, но и молчать: «подавать голос при посторонних должно быть ей так же стыдно, как раздеваться при них, ибо голос выдает и нрав говорящей, и свойства ее души, и настроение».

Действительно, древние заботились о женской нравственности.

Феано упоминается в качестве жены Пифагора в поэме Гермесианакта Колофонского (IV–III века до н. э.) «Каталог влюбленных» вместе с Пифагором и в связи с его математическими открытиями, но сама выступает исключительно как объект желания:

«Так безумная страсть к Феано одолела самосца: / Пал Пифагор, что сумел геометрический круг / Ловко найти и окружность, в которой — эфира вращенье, / Шар небольшой смастерив, полностью отобразить».

Что касается вопроса о преемнике Пифагора, то классические авторы свидетельствуют по-разному. По одной из версий, поддержанной Теодоритом во второй книге Therapeutica, Феано взяла на себя руководство школой вместе со своими сыновьями Телогесом и Мнесархом. Неоплатонический философ Порфирий (235–305), один из самых ранних источников информации о школе Пифагора, описывает Феано как «самую знаменитую» из последовательниц Пифагора, составившую себе имя в качестве философа. Согласно Клименту Александрийскому, «Дидим в своем сочинении „О пифагорейской философии“ утверждает, что Теано из Кротона была первой женщиной, которая занялась философией и начала писать поэмы». В «Судах» и других источниках Феано указана как автор сочинений «О Пифагоре», «О добродетели к Гипподаму Фурийскому», «Женские увещевания» и «Изречения пифагорейцев», а также философских комментариев, изречений, поэмы и нескольких писем.

Читайте также

Стобей в «Антологии» указывает, что Феано написала несколько философских сочинений и поэм и цитирует фрагмент трактата «О благочестии», относящийся скорее к философии математики: Феано поправляет тех, кто полагает, что Пифагор говорил, что всё рождается из числа. В действительности утверждение Пифагора заключалось в том, что всё происходит согласно числу:

«…он говорил, что всё возникает не из числа, а согласно числу, так как в числе — первый порядок, по причастности которому и в счислимых вещах устанавливается нечто первое, второе и т. д.».

В поздних источниках Феано называлась автором трактатов по математике, физике, медицине и даже детской психологии. Особенно подчеркивалось, что она занималась разработкой принципа золотой середины — краеугольного положения пифагорейской математики, известного позже как божественная пропорция и еще позже — как золотое сечение.

Утверждение, что Феано написала книгу о золотом сечении, в той же мере недоказуемо и неопровергаемо, как и любое другое утверждение о древнегреческих философах, от трудов которых сохранились названия, несколько фрагментов и некоторые отсылки в работах поздних авторов.

Следует помнить и об анонимных трактатах пифагорейской школы, и о том, что пифагорейцы часто атрибутировали всё, написанное в школе, самому Пифагору, так что не стоит искать индивидуальные подписи под пифагорейскими текстами. В действительности какие-то из работ школы принадлежали ученикам Пифагора, в том числе Феано, в том числе рассуждения о математике.

Исправляя некорректное понимание слушателями учения Пифагора о числах и утверждая, что всё упорядочивается в соответствии с числовыми принципами — что сегодня может быть интерпретировано как генезис сущего из числа и как утверждение о возможности математического моделирования всех явлений, — Феано владела пифагорейским учением и разбиралась в математике. В пифагорейском смысле, как ученик и последователь Пифагора и практик его учения, Феано была передовым практикующим математиком.