какие есть фигуры высшего пилотажа

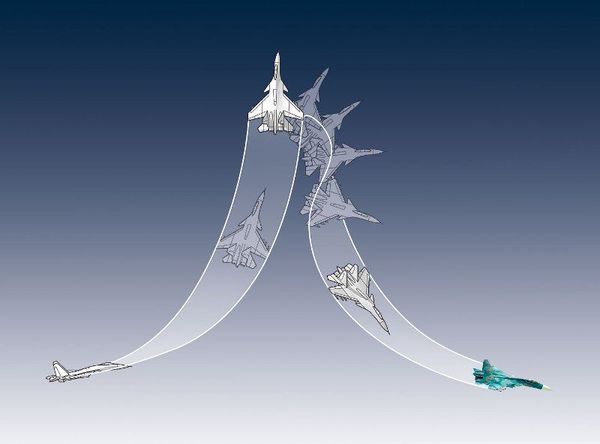

Самолет поднимает нос вверх на нулевой скорости, после чего опрокидывает его вниз, имитируя движение языка колокола. Отсюда и название фигуры.

Впервые фигура была представлена в 1988 году на авиасалоне в английском Фарнборо. За штурвалом истребителя четвертого поколения МиГ-29 сидел летчик-испытатель Анатолий Квочур.

Изначально колокол расценивался как маневр, при котором истребитель становится невидимым для ракет с радиолокационным наведением на цель. В наши дни эту фигуру можно видеть не в боях, а во время выступлений пилотажных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Русь».

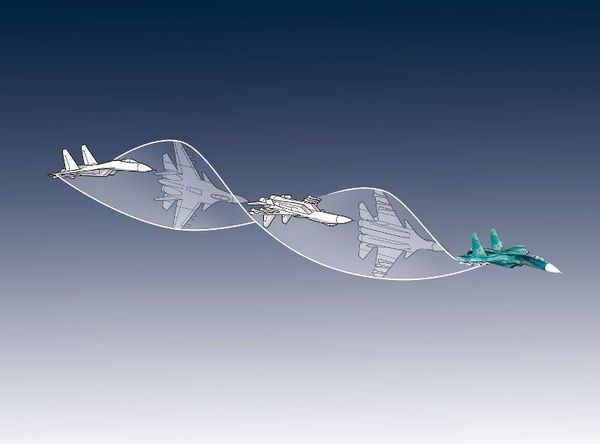

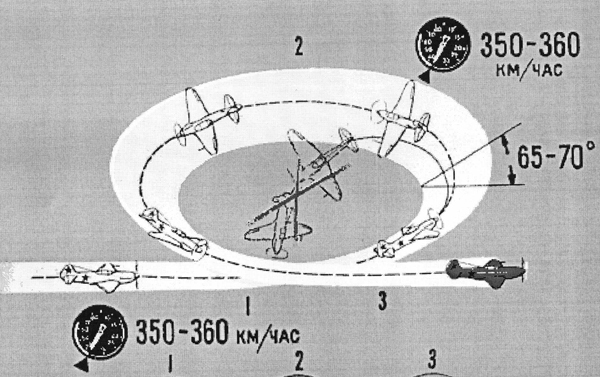

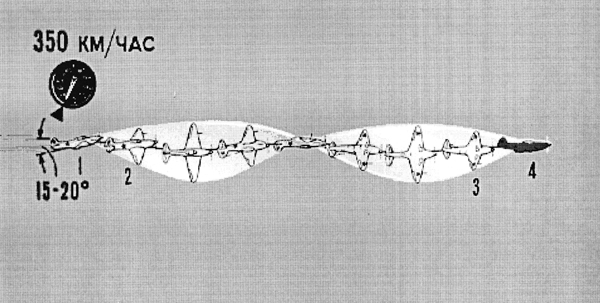

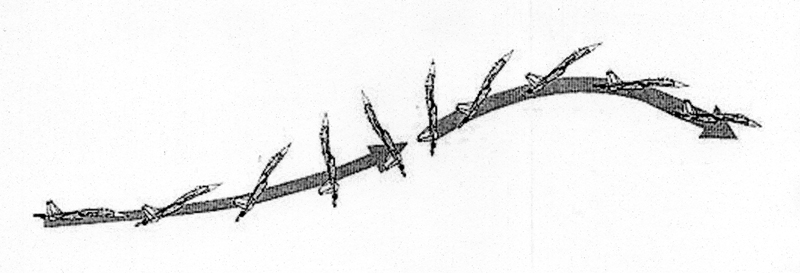

Самолет поворачивается вокруг своей горизонтальной оси на 360 градусов. В зависимости от количества оборотов бочка бывает одинарная, полуторная и многократная.

Впервые выполнил маневр американец Дэниел Мэлони в 1905 году. Во время Второй мировой эта фигура спасла не одну жизнь.

Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин однажды наблюдал за полетом неопытных летчиков. Один из них решил сделать бочку, но при этом значительно потерял скорость и нырнул вниз. В этот момент летящий за ним пилот проскочил вперед и акробат оказался у него на хвосте. Покрышкин и его сослуживцы окрестили фигуру «кадушкой» и не раз применяли прием в борьбе против авиации фашистов. Сейчас бочка входит в комплекс фигур, выполняемый на состязаниях по самолетному спорту.

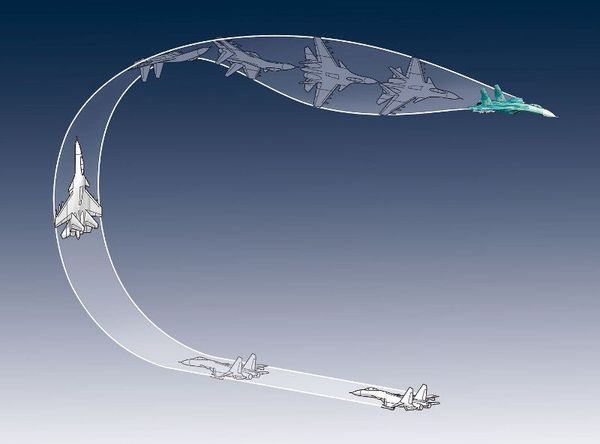

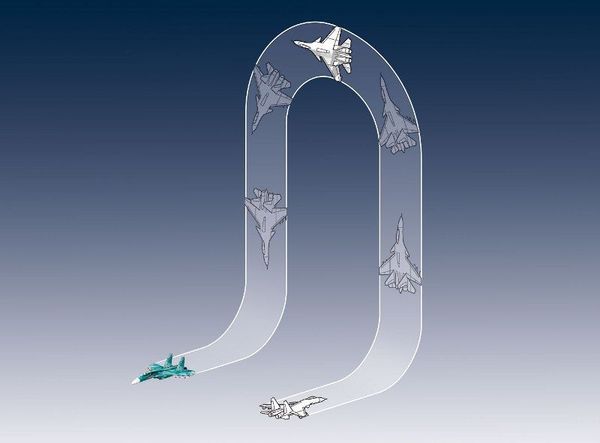

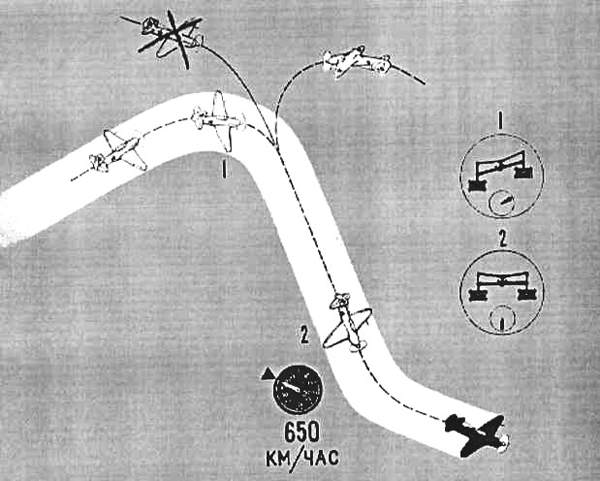

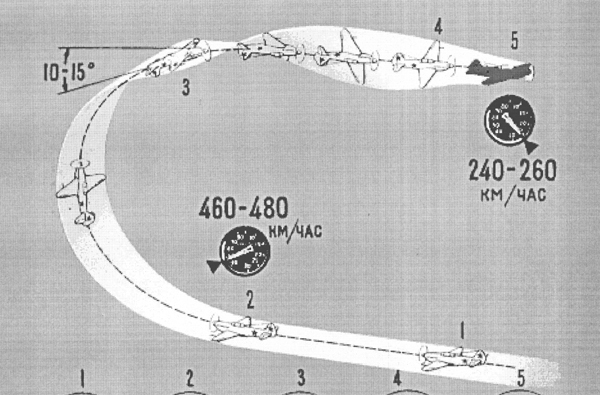

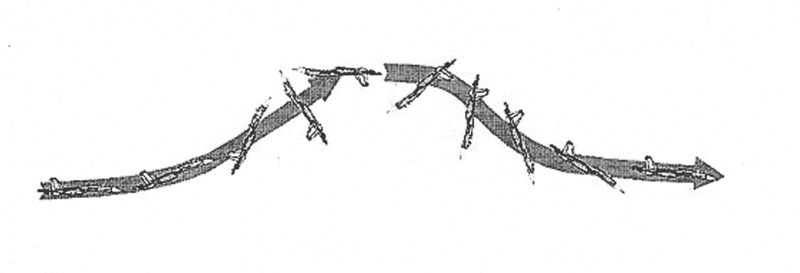

Впервые фигура выполнена на моноплане Фоккер Е.III 25-летним немцем Максом Иммельманом в 1915 году во время Первой мировой войны. Этот маневр позволил Иммельману оказаться выше и позади вражеского самолета, хотя они до этого были на встречных курсах. За год полетов Иммельман сбил 15 вражеских самолетов, а английские летчики лишь завидев, что немец поднялся в воздух, шли на посадку.

Фигуру Иммельмана начали преподавать в летных школах. И сегодня она входит в базовые фигуры, которые должны уметь делать все военные летчики.

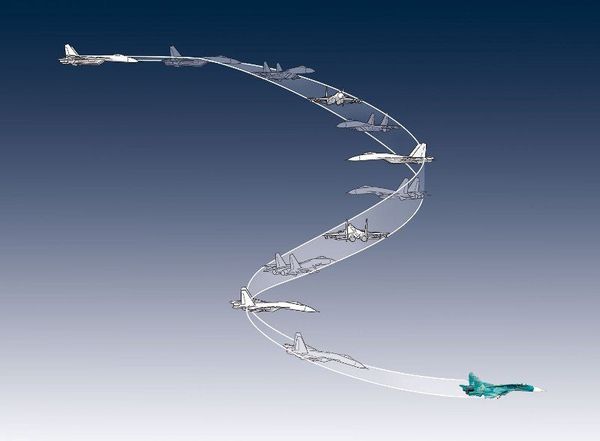

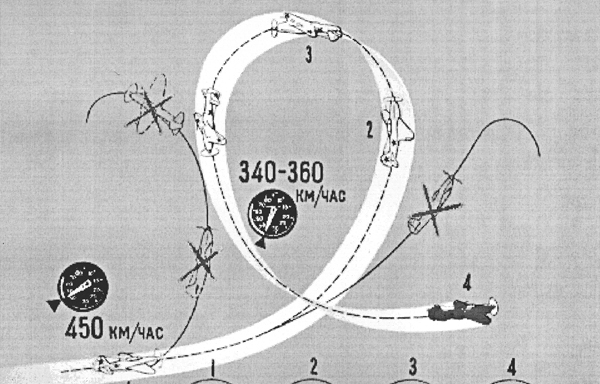

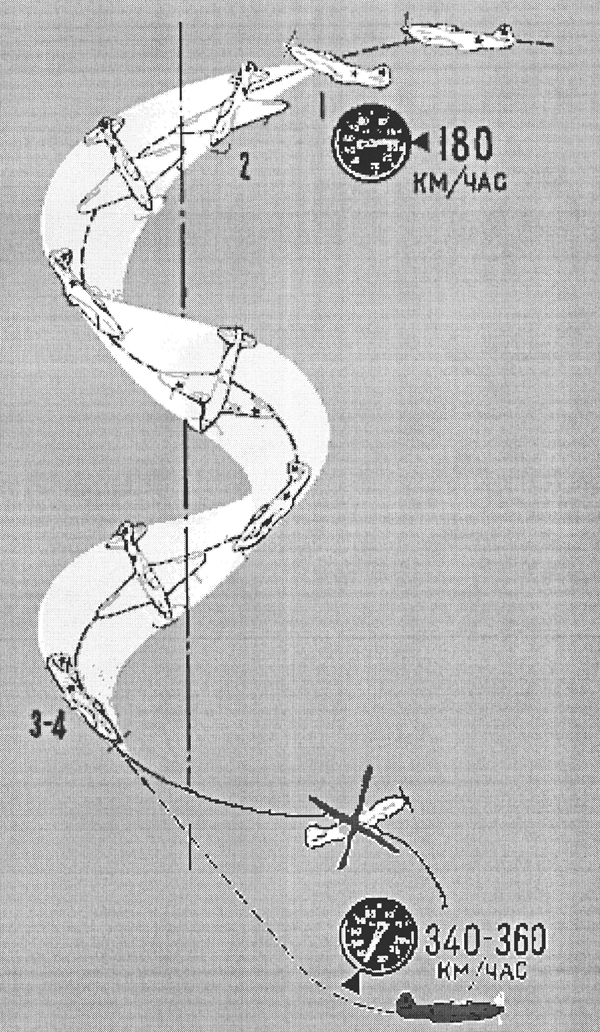

Самолет снижается по крутой нисходящей спирали небольшого радиуса.

В начале XX века штопор был главной причиной гибели летчиков. Считалось, что выйти из штопора нельзя. Но 24 сентября 1916 года летчик Константин Арцеулов на самолете Ньюпор-XXI на высоте 2000 метров намеренно ввел самолет в штопор и вышел из него. На следующий день Арцеулов подал начальству Севастопольской авиашколы рапорт, в котором предлагал ввести штопор в программу обучения.

В наши дни эту некогда смертельную фигуру отрабатывают во всех авиационных учебных заведениях на винтовых машинах, она входит в регламент соревнований по самолетному спорту. Однако в России исполнение штопора на реактивных истребителях запрещено из соображений безопасности, они выполняют только плоский штопор. Несмотря на то что со штопором научились бороться, он и по сей день уносит жизни.

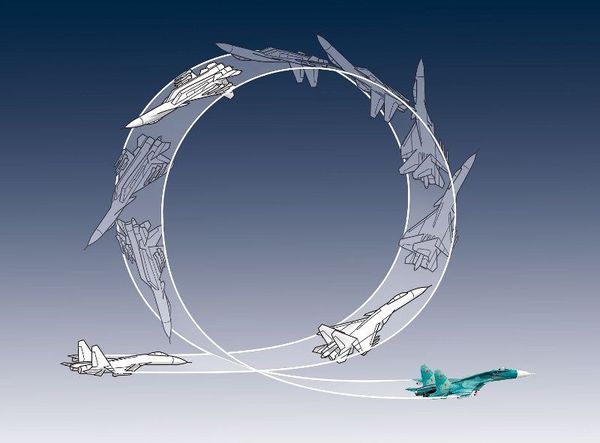

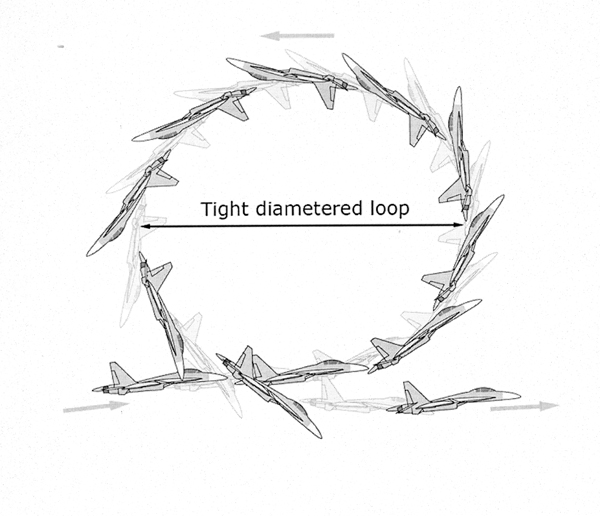

Фигура, при которой самолет на малой скорости разворачивается вокруг своего хвоста, образуя мертвую петлю с очень малым радиусом разворота.

Впервые показана публике на истребителе Су-37 Евгением Фроловым в 1995 году на авиасалоне в Ле Бурже.

Самолет свечой уходит вверх, зависает в воздухе и, развернув нос к земле, направляется вниз.

Есть мнение, что фигуру впервые выполнил немецкий пилот, чемпион мира по аэробатике и авиаконструктор Герхард Физелер в конце 1920-х.

Применение этой фигуры во время воздушного боя равносильно подписанию самому себе смертного приговора. Самолет, зависающий в воздухе, становится идеальной мишенью для противника. Зато во время демонстрационных полетов поворот на вертикали вызывает ажиотаж у зрителей, поскольку смотрится очень эффектно. Эта фигура входит в комплекс упражнений в самолетном спорте, но реактивные истребители ее не исполняют.

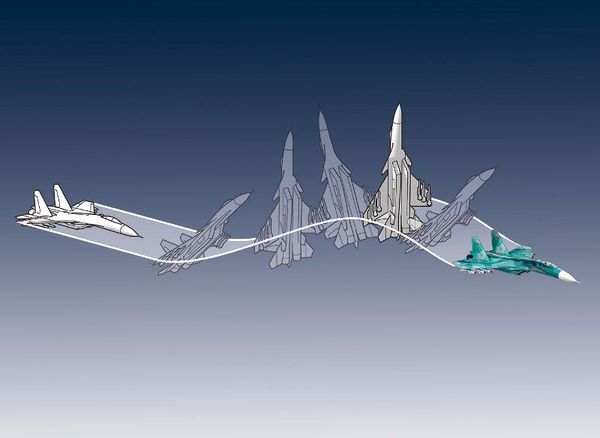

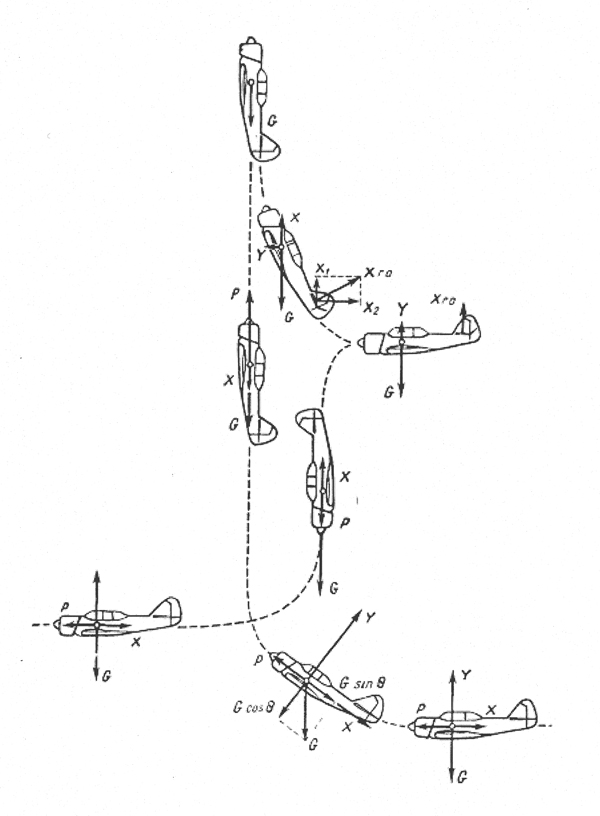

Фигура, при которой нос самолета поднимается вверх на 110 градусов (на Су-27, на Су-37 — до 180 градусов) по отношению к направлению движения, а затем опускается обратно.

Впервые была выполнена в испытательном полете заслуженным летчиком СССР Игорем Волком. Широкой публике кобру продемонстрировал Виктор Пугачев на международном салоне во французском Ле Бурже в 1989 году. Когда истребитель Су-27 русского летчика резко задрал нос, организаторы авиашоу решили, что произошел сбой в системе и воздушное судно сейчас упадет. Но самолет не сорвался в штопор, а полетел в прежнем направлении. Пугачев за освоение новой техники получил звание Героя Советского Союза, а фигура, несмотря на то что была придумана другим летчиком, получила имя первого демонстратора.

Маневр подходит для ухода не только от истребителя противника, но и от ракет с инфракрасными головками самонаведения. Тем не менее кобра еще не использовалась в бою.

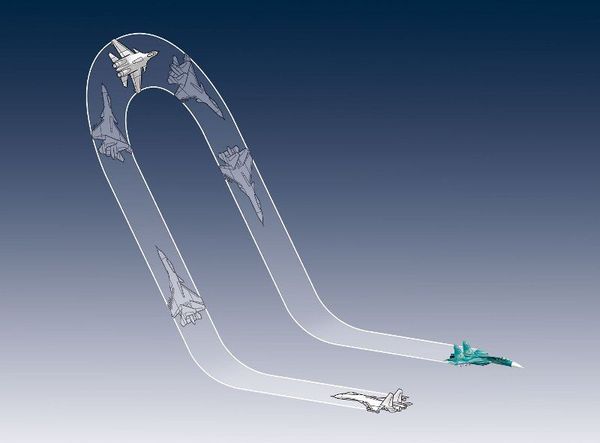

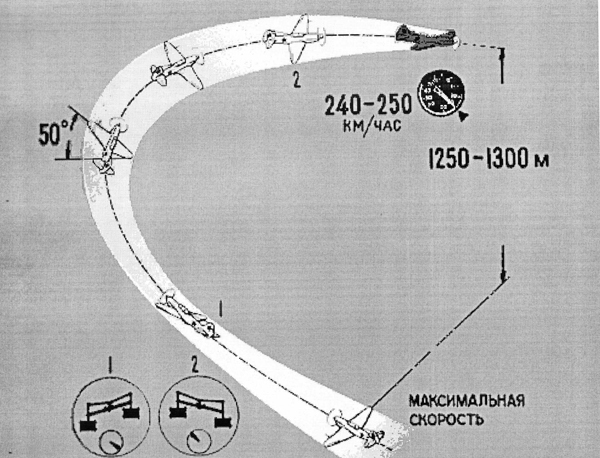

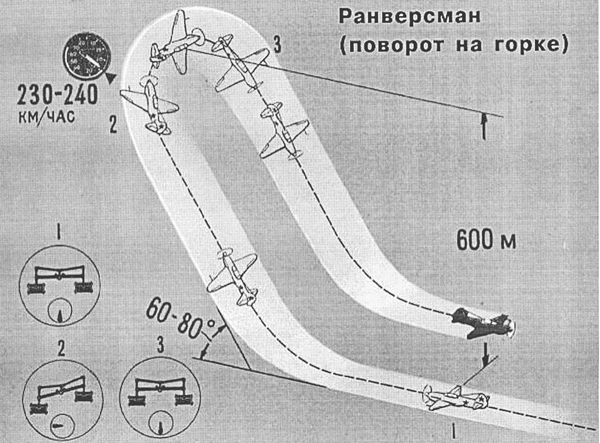

Фигура делается примерно так же, как и хаммерхед, но не с зависанием, а с поворотом на горке (фигура пилотажа, когда самолет набирает высоту с постоянным углом наклона).

Предположительно опрокидывание (так переводится название фигуры с французского), или же поворот на горке (под этим названием фигура известна в России), появилось в 1930-х. Разница между маневрами ранверсман и хаммерхед состоит в том, что самолет уходит от противника, идущего встречным курсом, не строго вертикально, а под углом 50–60°, на горку.

Те пилоты, которые могли справиться с этой сложной фигурой, получали преимущество в бою. Ведь применить ее можно при атакующих и контратакующих действиях, она позволяет быстро изменить направление полета без потери высоты.

Высший пилотаж. Полет на самолете

Слово «пилотаж» в русский язык пришло из французского и означает оно пространственное маневрирование летательного аппарата, имеющее своей целью выполнение им различных фигур в воздухе.

Пилотаж принято различать:

— по степени сложности на «простой пилотаж», «сложный пилотаж» и «высший пилотаж».

— по количеству участвующих летательных аппаратов на одиночный и групповой.

Различные исследователи определяют дату начала истории моторной авиации по-разному. Одни датируют это событие 20 июля 1882 г., когда самолёт конструкции Александра Фёдоровича Можайского, оснащённый двумя паровыми двигателями оторвался от земли и, продержавшись в воздухе несколько секунд, упал на крыло. Другие считают, что первый полёт на самолёте принадлежит американским изобретателям братьям Уилбуру и Орвиллу Райт, которые 14 декабря 1903 г. подняли в воздух свой самолёт с бензиновым двигателем под названием «Флайер». Самолёт пробыл в полёте 3,5 секунды и произвёл удачную посадку.

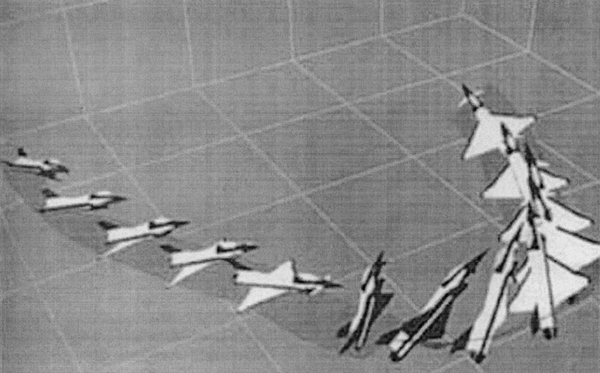

Вскоре и другие изобретатели стали поднимать в воздух самолёты собственной конструкции. Пилотирование постепенно усложнялось. Появились фигуры простого пилотажа.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВОСМЁРКА

СПИРАЛЬ

БОЕВОЙ РАЗВОРОТ

ПИКИРОВАНИЕ

ГОРКА

Как только самолёты начали себя чувствовать более-менее уверенно в воздухе, ими заинтересовались военные. Сначала их использовали для разведки, потом с самолётов начали сбрасывать гранаты и бомбы. Возникла необходимость сбивать вражеские машины. В небе стали происходить первые воздушные бои. Лётчики начали придумывать всё более сложные фигуры пилотажа.

К фигурам сложного пилотажа относятся:

— пикирование и горка с углами более 45°,

— переворот,

— петля,

— штопор,

— бочка

— комбинированные фигуры:

— переворот Иммельмана

— поворот на горке (Ранверсман)

— и ряд других фигур.

ПИКИРОВАНИЕ И ГОРКА С ВЫСОКИМИ УГЛАМИ ПИКИРОВАНИЯ И КАБРИРОВАНИЯ

Появление на самолетах пулеметов заставило лётчиков максимально использовать лётные возможности своих самолётов. Это привело к возрастанию углов крена и атаки при пилотировании.

ПЕРЕВОРОТ

ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА (МЁРТВАЯ ПЕТЛЯ)

Мёртвая петля представляет собой замкнутую петлю в вертикальной плоскости. Впервые эту фигуру выполнил 27 августа 1913 г. русский лётчик Пётр Николаевич Нестеров на самолете «Ньюпор-4».

ШТОПОР

БОЧКА

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИГУРЫ

ПЕРЕВОРОТ ИМЕЛЬМАНА

РАНВЕРСМАН

Ранверсман это фигура сложного пилотажа, позволяющая быстро переменить направление полета.

Появление реактивных самолётов и средств противовоздушной обороны не изменило того обстоятельства, что основным средством противоборства в воздухе осталось искусство пилотирования, а технические возможности реактивных самолётов привели к появлению новых фигур, которые стали квалифицироваться как фигуры высшего пилотажа.

К фигурам высшего пилотажа относятся:

— Кобра.

— Хук

— Колокол

— Чакра Фролова

— Разворот на кобре

— Кульбит

и др.

КОБРА

ХУК

Кобра выполненная на вираже называется хуком. Фигура впервые продемонстрирована Евгением Фроловым в 1995 году на самолете Су-35.

КУЛЬБИТ

Данная фигура впервые в мире была выполнена Фроловым Евгением Ивановичем в 1995г. на самолёте Су-35.

КОЛОКОЛ

ЧАКРА ФРОЛОВА

РАЗВОРОТ НА КОБРЕ

Высший пилотаж востребован не только в военном деле. Сегодня спортивный самолёт стал полноправным хозяином неба.

Первый чемпионат мира по высшему пилотажу был проведён в 2008 г. Местом его проведения стал Новосибирск. Чемпионский титул завоевала Российская команда, что говорит о том, что российская школа высшего пилотажа находится на высоком уровне.

Высший пилотаж на самолете Як-52

Фигуры высшего пилотажа : мастерство в воздухе

Однако, задумывались ли вы когда либо над тем, какими разными могут быть фигуры высшего пилотажа выполняемые на самолёте? Сразу стоит отметить, что фигуры высшего пилотажа отличаются от так называемых фигур простого и сложного пилотажа тем, что требуют предельной собранности от самого пилота – одно неправильное действие, и катастрофа будет неминуемой, да и далеко не каждый самолёт способен выполнять столь сложные действия.

Фигуры высшего пилотажа

Принцип данной фигуры высшего пилотажа заключается в том, что самолёт резко задирает свою носовую часть, но в тоже время продолжает лететь по ранее намеченной траектории. В плане выполнения, данной фигуры всё может показаться достаточно простым – в необходимый момент, пилот попросту отключает стабилизатор продольной устойчивости, но с другой стороны, пилоту впоследствии необходимо удержать машину в заданном положении, не позволяя ей перевернуться в воздухе.

Что касается практического применения данной фигуры высшего пилотажа, то в первую очередь она может быть использована в воздушном бою для совершения манёвра аэродинамического торможения. Фигура высшего пилотажа «Кобра» может быть выполнена далеко не на всех истребителях.

Исполнение фигуры высшего пилотажа состоит в том, чтобы поднять самолёт в небо практически на угол в 90 градусов, выполняя так называемое скольжение на хвост, после чего, самолет, достигнув максимального угла атаки, резко падает носовой частью вперёд, тем самым как бы имитируя движение колокола. Впервые фигура высшего пилотажа «Колокол» была выполнена в 1977 году, а в сегодняшний день она используется для того, чтобы тем самым на некоторое время обмануть радар – самолёт неподвижно зависает в воздухе, превращаясь на экране РЛС в неподвижную точку.

Фигура высшего пилотажа «Хук» представляет собой несколько видоизменённый и дополненный большей сложностью манёвр «Кобра». Суть этой фигуры высшего пилотажа заключается в том, чтобы применив аэродинамическое торможение, как это видно в фигуре высшего пилотажа «Кобра», развернуться и уйти от противника на значительное расстояние. Сам манёвр «Хук» является весьма сложным в своём исполнении, ведь самолёт требуется ещё развернуть в воздухе, причём отсчёт здесь идёт на доли секунд. Выполняется она исключительно на вираже.

Ещё одна видоизменённая фигура высшего пилотажа, заключающаяся в том, что самолет, выполняя манёвр «Кобра» разворачивается, и летит в обратном направлении. Что касается сложности выполнения данной фигуры высшего пилотажа, то она отличается большей простотой, и сперва была причислена к разряду фигур сложного пилотажа, но позже её переквалифицировали.

Фигура высшего пилотажа «Переворот на колоколе» объединяет между собой два элемента, выполняемых совместно – сперва самолёт на доли секунды зависает в воздухе, после чего совершает переворот на 180 градусов, продолжая полёт. Эта фигура высшего пилотажа является одной из наиболее сложных.

Данная фигура высшего пилотажа отличается тем, что самолёт проходит строго горизонтальный полёт с креном на угол в 90 градусов. При выполнении данной фигуры высшего пилотажа следует, прежде всего, контролировать скорость полёта, угол крена, состояние высоты.

Таким образом, фигур высшего пилотажа не так много, но, тем не менее, все они сложны, и без длительных и изнурительных подготовок, выполнить их не представляется возможным, и даже лётчики-ассы, собираясь выполнить какую-либо из выше представленных, долгое время отрабатывают свои действия на симуляторах, готовясь и морально, и физически.

Топ 10 фигур высшего пилотажа

Реющие над аэродромом ласточки самолюбиво проделывали фигуры высшего пилотажа…

Посетители авиационных праздников всегда с замиранием следят за виражами, петлями, разворотами, выполняемыми авиаторами-мастерами высшего пилотажа на самолетах. Российские спортсмены – пилотажники занимают призовые места на международных соревнованиях. Это не удивительно, поскольку родоначальником пилотажного искусства считается российский пилот Петр Нестеров. Многие фигуры высшего пилотажа названы в честь их исполнителей-авиаторов. Итак, представляем сложнейшие из них:

1 «Петля Нестерова»

Название «мертвая петля» эта фигура высшего пилотажа получила потому что долгое время существовала в чертежах, то есть «на бумаге». Первым продемонстрировал ее мастер пилотажа Петр Нестеров 09 сентября 1913 года над Сырецким полем в Киеве. Кстати, к 100 –летию со дня рождения «петли Нестерова» Национальный банк Украины выпустил юбилейную монету номиналом в 5 гривен.

2 «Чакра Фролова»

Впервые была продемонстрирована Евгением Фроловым. Выполнил он эту фигуру высшего пилотажа на самолете Су-37 в 1995 году. Напоминает разворот повисшего в воздухе самолета на 3600 вокруг своей оси.

3 «Кобра Пугачева»

В 1987 году пилот самолета Су-27 Игорь Волк впервые изобразил эту фигуру высшего пилотажа, напоминающую положение змеи в агрессивном состоянии.

4 «Колокол»

Сложная и довольно опасная фигура высшего пилотажа. Впервые была выполнена Анатолием Квочуром в 1988 году.

5 «Бочка»

«Бочка» — фигура пилотажа, при которой самолет совершает поворот относительно продольной оси на 3600, не меняя при этом общего направления полета.

6 «Фиксированная бочка»

Более сложная вариация предыдущей пилотажной фигуры. Представляет собой фиксацию самолета в любом положении в момент выполнения бочки.

7 «Горка»

Противоположная пикетированию фигура. Выполняется в разных вариантах: по прямой траектории, по винтовой линии – спиральная горка. Спирали, в свою очередь, могут быть восходящими и нисходящими.

8 «Штопор»

Представляет энергичное вращение самолета по резкой спирали. Впервые такую фигуру случайно продемонстрировал Уилфред Парк на биплане Avro- G в 1912 году.

9 «Боевой разворот»

При выполнении этой фигуры пилот, увеличивая скорость, разворачивает самолет в горизонтальной плоскости на 3600.

10 «Горизонтальный нож»

Полет в горизонтальной плоскости (угол полета близок к 900). При этом направление полета остается неизменным.

Это интересно! 19 июня 2013 года летчик-испытатель А. Павлов поднял в небо самолет Су-27, который в воздухе продемонстрировал комплекс фигур высшего пилотажа в автоматическом режиме.

Зачем все эти фигуры высшего пилотажа?

Самолет поднимает нос вверх на нулевой скорости, после чего опрокидывает его вниз, имитируя движение языка колокола. Отсюда и название фигуры.

Впервые фигура была представлена в 1988 году на авиасалоне в английском Фарнборо. За штурвалом истребителя четвертого поколения МиГ-29 сидел летчик-испытатель Анатолий Квочур.

Изначально колокол расценивался как маневр, при котором истребитель становится невидимым для ракет с радиолокационным наведением на цель. В наши дни эту фигуру можно видеть не в боях, а во время выступлений пилотажных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Русь».

Самолет поворачивается вокруг своей горизонтальной оси на 360 градусов. В зависимости от количества оборотов бочка бывает одинарная, полуторная и многократная.

Впервые выполнил маневр американец Дэниел Мэлони в 1905 году. Во время Второй мировой эта фигура спасла не одну жизнь.

Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин однажды наблюдал за полетом неопытных летчиков. Один из них решил сделать бочку, но при этом значительно потерял скорость и нырнул вниз. В этот момент летящий за ним пилот проскочил вперед и акробат оказался у него на хвосте. Покрышкин и его сослуживцы окрестили фигуру «кадушкой» и не раз применяли прием в борьбе против авиации фашистов. Сейчас бочка входит в комплекс фигур, выполняемый на состязаниях по самолетному спорту.

Впервые фигура выполнена на моноплане Фоккер Е.III 25-летним немцем Максом Иммельманом в 1915 году во время Первой мировой войны. Этот маневр позволил Иммельману оказаться выше и позади вражеского самолета, хотя они до этого были на встречных курсах. За год полетов Иммельман сбил 15 вражеских самолетов, а английские летчики лишь завидев, что немец поднялся в воздух, шли на посадку.

Фигуру Иммельмана начали преподавать в летных школах. И сегодня она входит в базовые фигуры, которые должны уметь делать все военные летчики.

Самолет снижается по крутой нисходящей спирали небольшого радиуса.

В начале XX века штопор был главной причиной гибели летчиков. Считалось, что выйти из штопора нельзя. Но 24 сентября 1916 года летчик Константин Арцеулов на самолете Ньюпор-XXI на высоте 2000 метров намеренно ввел самолет в штопор и вышел из него. На следующий день Арцеулов подал начальству Севастопольской авиашколы рапорт, в котором предлагал ввести штопор в программу обучения.

В наши дни эту некогда смертельную фигуру отрабатывают во всех авиационных учебных заведениях на винтовых машинах, она входит в регламент соревнований по самолетному спорту. Однако в России исполнение штопора на реактивных истребителях запрещено из соображений безопасности, они выполняют только плоский штопор. Несмотря на то что со штопором научились бороться, он и по сей день уносит жизни.

Фигура, при которой самолет на малой скорости разворачивается вокруг своего хвоста, образуя мертвую петлю с очень малым радиусом разворота.

Впервые показана публике на истребителе Су-37 Евгением Фроловым в 1995 году на авиасалоне в Ле Бурже.

Самолет свечой уходит вверх, зависает в воздухе и, развернув нос к земле, направляется вниз.

Есть мнение, что фигуру впервые выполнил немецкий пилот, чемпион мира по аэробатике и авиаконструктор Герхард Физелер в конце 1920-х.

Применение этой фигуры во время воздушного боя равносильно подписанию самому себе смертного приговора. Самолет, зависающий в воздухе, становится идеальной мишенью для противника. Зато во время демонстрационных полетов поворот на вертикали вызывает ажиотаж у зрителей, поскольку смотрится очень эффектно. Эта фигура входит в комплекс упражнений в самолетном спорте, но реактивные истребители ее не исполняют.

Фигура, при которой нос самолета поднимается вверх на 110 градусов (на Су-27, на Су-37 — до 180 градусов) по отношению к направлению движения, а затем опускается обратно.

Впервые была выполнена в испытательном полете заслуженным летчиком СССР Игорем Волком. Широкой публике кобру продемонстрировал Виктор Пугачев на международном салоне во французском Ле Бурже в 1989 году. Когда истребитель Су-27 русского летчика резко задрал нос, организаторы авиашоу решили, что произошел сбой в системе и воздушное судно сейчас упадет. Но самолет не сорвался в штопор, а полетел в прежнем направлении. Пугачев за освоение новой техники получил звание Героя Советского Союза, а фигура, несмотря на то что была придумана другим летчиком, получила имя первого демонстратора.

Маневр подходит для ухода не только от истребителя противника, но и от ракет с инфракрасными головками самонаведения. Тем не менее кобра еще не использовалась в бою.

Фигура делается примерно так же, как и хаммерхед, но не с зависанием, а с поворотом на горке (фигура пилотажа, когда самолет набирает высоту с постоянным углом наклона).

Предположительно опрокидывание (так переводится название фигуры с французского), или же поворот на горке (под этим названием фигура известна в России), появилось в 1930-х. Разница между маневрами ранверсман и хаммерхед состоит в том, что самолет уходит от противника, идущего встречным курсом, не строго вертикально, а под углом 50–60°, на горку.

Те пилоты, которые могли справиться с этой сложной фигурой, получали преимущество в бою. Ведь применить ее можно при атакующих и контратакующих действиях, она позволяет быстро изменить направление полета без потери высоты.

Материалы по теме

А вот ещё:

«Дьявольские шары» из Китая

В XVII веке в Китае появился такой вид резьбы по кости как «шар в шаре» (вложенные друг в друга костяные ажурные шары, украшенные миниатюрным узором) — вещь, поражающая филигранностью работы.

На создание подобного шара у мастеров уходили долгие годы. При этом настоящей жемчужиной среди прочих шедевров, выполненных из слоновой кости, признаны именно «решетчатые» шары (решетчатые шары внутри решетчатых шаров).

Так называемый «китайский» или «дьявольский» шар представляет собой последовательно вырезанные из цельного куска кости, но при этом независимые друг от друга идеальные по форме резные шары — один в другом. Принцип аналогичен русской матрешке, с тем лишь отличием, что вся конструкция неразборная (!) и создана из монолитного куска природного материала.

Сквозь отверстия во внешнем шаре видны внутренние шары, при этом все они могут независимо друг от друга вращаться (они отделены друг от друга).

Эти решетчатые шары в шарах, попавшие в Европу в конце XIX — начале XX сразу же получили название «дьявольских», поскольку европейцы долгое время не могли понять, как вообще возможно создать нечто подобное из одного цельного куска кости.

Другое распространенное название этих шедевров мирового искусства: «шар-головоломка», поскольку изначально шары задумывались не как предметы искусства, являющиеся воплощением запредельного мастерства резчиков по кости, а как игра-головоломка, принцип которой заключался в том, чтобы совместить отверстия внешнего и всех внутренних шаров таким образом, чтобы они идеально совпали, однако сделать это при наличии хотя бы 4-5 внутренних шаров уже не так то просто.

Технология вырезания тончайших и хрупких внутренних сфер (а толщина стенок внутренних шаров часто не превышает 1 мм) заключалась в выборке больших внутренних пространств через небольшие отверстия при помощи специальных инструментов, которые можно было ввести в это отверстие и потом развернуть в рабочее положение. Легче всего мастеру было вырезать верхний шар, поэтому его украшали ажурной резьбой, узорами и самыми затейливыми рисунками.

Затем начиналась подрезка основания и вырезание нового шара через вырезанные узоры в верхнем шаре. Второй шар также искусно украшался. Затем следующий шар, который вырезался уже через два ряда отверстий, затем через три ряда и так далее до последнего шара, который было очень трудно обрабатывать, в связи с чем, как правило, он покрывался только лишь царапинами. Последний, самый маленький шар, являлся сердцевиной системы.

В процессе работы мастеру приходилось полагаться лишь на собственное чутье, годы опыта и острое лезвие своего резака, так как даже проделанные отверстия не позволяли ему в полной мере видеть, что именно происходит внутри шара. При этом если мастер ошибался хотя бы на волосок — вся работа шла насмарку, и приходилось начинать сначала.

В старом Китае приказ изготовить «дьявольский шарик», по существу, означал для резчика работу до самой смерти.

В середине XIX века вырезанные в буддийских монастырях дьявольские шары начали распространяться по всему миру в качестве дипломатических подарков и подарков VIP-персонам, отправной точкой их путешествия по миру являлся Кантонский порт (в настоящее время — город Гуанчжоу). Отсюда и еще одно название этого вида произведений искусства — «кантонский шар».

Существуют искусно вырезанные экземпляры, заключающие в себе до 20 и более шаров один в другом. Однако самым сложным среди «решетчатых шариков внутри шариков» считаются шары, выполненные на заводе резьбы по слоновой кости Даси в Гуанчжоу.

Вэн Жунбяо — заслуженный работник этой отрасли — в 1977 г. вырезал из слоновой кости 15 см в поперечнике набор из 42 узорчатых шариков, каждый из которых находился в подвижном состоянии внутри другого и был украшен гравированными пейзажами (павильонов и башен, облаков и гор). Центральный шарик был толщиной в бумажный лист. Вэн Жунбяо — резчик по кости в 4-м поколении. В 1915 г. его отец получил международное признание на международной ярмарке в Панаме, вырезав 25 «резных шариков в шариках».

Гуанчжоуский мастер Вэн Жунбяо является потомственным мастером художественной резьбы по кости. Его отец вырезал из куска слоновой кости многослойную шаровую композицию из 28 сферических слоев, при диаметре внешней сферы 10 см. Сам Вэн Жунбяо превзошел отца. Он вырезал внутри шара такого же диаметра 40-45-слойную композицию, где каждая из сфер свободно вращалась независимо от соседних и была украшена потрясающими красотой сюжетами.

Из дошедших до наших дней дьявольских шаров, подавляющее большинство экземпляров имеет повреждения различной степени тяжести. Как правило, страдают (имеют сколы и раскалываются полностью) внутренние шары, поскольку они очень хрупки. И если внешний шар защитить от механических воздействий несложно, то предотвратить соударение и повреждение внутренних шаров — крайне затруднительно. Дополнительным фактором, оказывающим влияние на слабую ударопрочность кости, является ее возраст, поскольку у кантонских шаров он составляет, в среднем, — более 100 лет.