какие есть слюнные железы

Слюнные железы

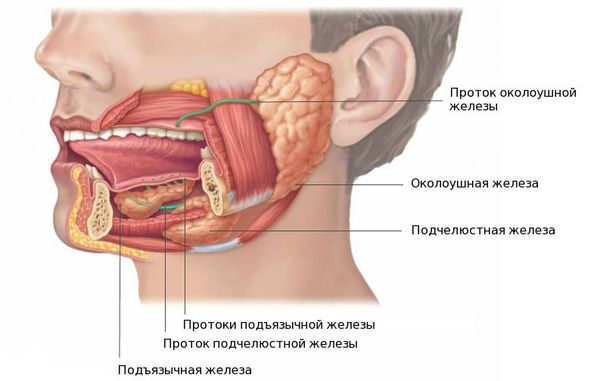

Слюнные железы (лат. gladulae salivales) — экзокринные железы, выделяющие в полость рта секреты, называемые слюной. Различают малые и большие слюнные железы.

Малые слюнные железы

Малые слюнные железы расположены в слизистой оболочке полости рта и классифицируются по их местоположению (губные, щёчные, молярные, язычные и нёбные) или по характеру выделяемого секрета (серозные, слизистые и смешанные). Наиболее многочисленны среди малых слюнных желёз губные и нёбные.

Серозные железы имеются, в основном, среди язычных, выделяемая ими слюна богата белком. Слизистые железы — нёбные и часть язычных, продуцируемая ими слюна богата слизью. Смешанные — щёчные, молярные, губные и часть язычных секретируют смешанную по составу слюну.

Малые слюнные железы расположены в толще слизистой оболочки полости рта или в её подслизистой основе. Размеры малых желез разнообразны, их диаметр составляет от 1 до 5 мм.

Большие слюнные железы

Большими слюнными железами называют выделяющиеся своими размерами три пары слюнных желёз.

Средние по размеру — подчелюстные слюнные железы. От железы отходит выводной проток — вартонов проток, помещающийся на дне полости рта и открывающийся небольшим отверстием на верхушке парного сосочка, находящегося около уздечки языка. Подчелюстные железы, так же как и околоушные, выделяют слюну смешанного типа.

Наименьшие из больших слюнных желёз — подъязычные железы, располагающиеся под слизистой оболочкой дна полости рта, с обеих сторон от языка. Вырабатывают слюну с преобладанием слизистого компонента. От каждой из подъязычных желёз отходит бартолинов проток, открывающийся или отдельно на подъязычном сосочке, или одним общим отверстием с вартоновым протоком. Кроме того, от подъязычных желёз отходит ряд малых протоков, большинство из которых открывается на подъязычной складке.

Рисунок использован на основании лицензии CCA3.0, взят из «Medical gallery of Blausen Medical 2014». WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. Адаптирован.

Слюнные железы у детей и взрослых

Секреция слюны начинается у детей сразу после рождения. Новорожденный секретирует 0,6–6 мл слюны в час, при активном сосании — до 24 мл в час. Начиная с возраста 3 – 6 месяцев слюноотделение у ребенка значительно увеличивается. Увеличивается также вес слюнных желёз (Пайков В.Л.):

| Возраст | Средний вес больших слюнных желёз, г | ||

| околоушных | подчелюстных | подъязычных | |

| новорожденные | 0,9–2,4 | 0,84 | 0,42 |

| 3 месяца | 1,4–4,8 | 1,54 | 0,84 |

| 6 месяцев | 4,5 (3,1–5,8) | 2,12 | 1,05 |

| 2 года | 8,6 (8,2–9,6) | 4,89 | 2,00 |

| мужчины | 36,6 (26–96) | 13,23 | 5,05 |

| женщины | 28,8 (22–48) | 9,70 | 4,68 |

Слюнные железы у новорожденных

Болезни слюнных желёз в МКБ-10

Кадр «Методы функциональной диагностики секреции слюнных желёз» из видео для студентов медицинского университета: Хамчиев К.М. (Dr. Kureysh). Видеоурок по физиологии: Методы исследования и регуляция пищеварения. Пищевой центр

Слюнные железы

Слюнные железы (лат. gladulae salivales) — экзокринные железы, выделяющие в полость рта секреты, называемые слюной. Различают малые и большие слюнные железы.

Малые слюнные железы

Малые слюнные железы расположены в слизистой оболочке полости рта и классифицируются по их местоположению (губные, щёчные, молярные, язычные и нёбные) или по характеру выделяемого секрета (серозные, слизистые и смешанные). Наиболее многочисленны среди малых слюнных желёз губные и нёбные.

Серозные железы имеются, в основном, среди язычных, выделяемая ими слюна богата белком. Слизистые железы — нёбные и часть язычных, продуцируемая ими слюна богата слизью. Смешанные — щёчные, молярные, губные и часть язычных секретируют смешанную по составу слюну.

Малые слюнные железы расположены в толще слизистой оболочки полости рта или в её подслизистой основе. Размеры малых желез разнообразны, их диаметр составляет от 1 до 5 мм.

Большие слюнные железы

Большими слюнными железами называют выделяющиеся своими размерами три пары слюнных желёз.

Средние по размеру — подчелюстные слюнные железы. От железы отходит выводной проток — вартонов проток, помещающийся на дне полости рта и открывающийся небольшим отверстием на верхушке парного сосочка, находящегося около уздечки языка. Подчелюстные железы, так же как и околоушные, выделяют слюну смешанного типа.

Наименьшие из больших слюнных желёз — подъязычные железы, располагающиеся под слизистой оболочкой дна полости рта, с обеих сторон от языка. Вырабатывают слюну с преобладанием слизистого компонента. От каждой из подъязычных желёз отходит бартолинов проток, открывающийся или отдельно на подъязычном сосочке, или одним общим отверстием с вартоновым протоком. Кроме того, от подъязычных желёз отходит ряд малых протоков, большинство из которых открывается на подъязычной складке.

Рисунок использован на основании лицензии CCA3.0, взят из «Medical gallery of Blausen Medical 2014». WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. Адаптирован.

Слюнные железы у детей и взрослых

Секреция слюны начинается у детей сразу после рождения. Новорожденный секретирует 0,6–6 мл слюны в час, при активном сосании — до 24 мл в час. Начиная с возраста 3 – 6 месяцев слюноотделение у ребенка значительно увеличивается. Увеличивается также вес слюнных желёз (Пайков В.Л.):

| Возраст | Средний вес больших слюнных желёз, г | ||

| околоушных | подчелюстных | подъязычных | |

| новорожденные | 0,9–2,4 | 0,84 | 0,42 |

| 3 месяца | 1,4–4,8 | 1,54 | 0,84 |

| 6 месяцев | 4,5 (3,1–5,8) | 2,12 | 1,05 |

| 2 года | 8,6 (8,2–9,6) | 4,89 | 2,00 |

| мужчины | 36,6 (26–96) | 13,23 | 5,05 |

| женщины | 28,8 (22–48) | 9,70 | 4,68 |

Слюнные железы у новорожденных

Болезни слюнных желёз в МКБ-10

Кадр «Методы функциональной диагностики секреции слюнных желёз» из видео для студентов медицинского университета: Хамчиев К.М. (Dr. Kureysh). Видеоурок по физиологии: Методы исследования и регуляция пищеварения. Пищевой центр

Сиалоаденит

Сиалоаденит — это воспаление слюнных желез. В полости рта расположены три пары больших слюнных желез: околоушные, подчелюстные и подъязычные. Они выделяют слюну и выводят ее через специальные протоки в полость рта, чтобы обеспечить нормальное пищеварение. Слюна смягчает пищу, а также помогает ее проглотить. Воспалительный процесс не только затрудняет выработку слюны и процесс питания, но и доставляет немало неудобств в силу появления болезненных симптомов. Лечением болезни занимается врач в отделении челюстно-лицевой хирургии, а в ряде случаев и инфекционист.

Причины силаденита

По характеру причин воспаления сиалоаденит бывает эпидемическим и неэпидемическим. В первом случае речь идет об инфекциях, и самой частой причиной поражения слюнных желез является паротит, или свинка. При этом вирус передается воздушно-капельным путем от зараженного к здоровому человеку.

Сиалоадениты неэпидемического характера чаще всего связаны с закупоркой протоков желез. Такое нарушение может быть спровоцировано травмой, попаданием инородного тела, образованием камней — сиалолитиазом.

Существуют факторы, увеличивающие вероятность развития сиалоаденита. Среди них:

По локализации выделяют односторонний и двусторонний сиалоаденит, а по характеру воспаления патология может быть серозной, гнойной и гангренозной.

Симптомы заболевания

К основным симптомам сиалоаденита относят следующие:

При остром сиалоадените симптомы нарастают быстро и могут также быстро утихать. Однако при отсутствии должного лечения болезнь может приобрести хронический характер, поэтому даже при улучшении самочувствия важно обратиться к стоматологу.

Отсутствие терапии может стать причиной осложнений, к самым распространенным из которых относят образование гнойников (абсцессов), вторичное инфицирование — присоединение бактериальной инфекции к грибковой и др. Это потребует более серьезного вмешательства и длительного лечения, поэтому откладывать визит к врачу не стоит.

Особенности диагностики

Диагностика острого и хронического сиалоаденита начинается с осмотра полости рта. Врач отметит увеличение слюнных желез, определит характер выделений. При подозрении на абсцесс может потребоваться УЗИ. Лабораторные исследования помогут оценить общее состояние, тяжесть воспалительного процесса и верно подобрать лечение. При наличии гнойных выделений врач назначит бактериологический посев, чтобы определить флору и возбудитель заболевания и правильно подобрать антибактериальную терапию.

Иногда могут потребоваться такие методы диагностики, как:

Это позволит уточнить природу заболевания, исключить возможные тяжелые патологии и осложнения.

Методы лечения

Острые формы сиалоаденита необходимо лечить. Врач назначит лекарственные средства, усиливающие выделение слюны, а также антибактериальные препараты и антисептики для полоскания. Также дополнением может служить физиотерапия, например, УВЧ и лазерное воздействие. Облегчение при комплексном подходе может наступать уже на третьи сутки, а на 7−8-й день наступает полное выздоровление.

Лечение сиалоаденита предусматривает соблюдение гигиены полости рта. Важно чистить зубы не только дважды в день, но и после каждого приема пищи. Для облегчения жевания пищу лучше делить на небольшие кусочки. Не стоит употреблять горячую еду и напитки, пища должна быть комфортной температуры.

В качестве симптоматической терапии могут выступать жаропонижающие, обезболивающие средства. При их неэффективности и сильных болях могут проводят новокаиновые блокады.

Хронические формы болезни протекают упорнее, а потому и лечатся дольше. Оперативное лечение требуется при наличии таких показаний, как структурные изменения слюнных желез. Может быть использована гальванация — воздействие током, удаление камней, дренирование железы для удаления содержимого и очищения тканей. Удаление является крайней мерой, в большинстве случаев врачи стараются сохранить слюнные железы. Лечение проводится в условиях челюстно-лицевой хирургии.

При калькулезном силоадените возможно только хирургическое лечение: важно удалить камень, обработать слюнную железу с помощью антисептических средств.

Сиалоаденит у детей

Сиалоаденит нередко встречается у детей, при этом причиной болезни может быть не только паротит, но и цитомегаловирусная инфекция. В этом случае врач подберет специфическое лечение основного недуга.

При бактериальной природе заболевания показано лечение антибиотиками, активными в отношении грамположительных бактерий из рода стафилококков. Также врач подберет подходящие антисептики для полоскания рта. К общим рекомендациям относят коррекцию образа жизни, чтобы обеспечить увлажнение и стимуляцию повышенного слюноотделения. Помогут следующие меры:

При лечении сиалоаденита специалист может порекомендовать рассасывать кусочек лимона или другого кислого продукта.

При неэффективности мер и наличии показаний может быть выполнено хирургическое вмешательство. Иногда показана поверхностная паротидэктомия — иссечение подчелюстной железы. Однако это крайняя мера, врач постарается сохранить собственные ткани и справиться с воспалением без хирургического вмешательства.

Возможные осложнения

Заболевание не несет в себе серьезной опасности для здоровья и жизни, но существенно ухудшает общее состояние и может стать причиной осложнений при отсутствии своевременного подходящего лечения. К основным последствиям относят:

Именно поэтому и взрослым, и детям важно своевременно обратиться к стоматологу и пройти курс лечения.

Особенности профилактики

Чтобы предупредить сиалоаденит, важно отказаться от курения, придерживаться здорового образа жизни, своевременно санировать полость рта. Лечением общих инфекций и воспалительных заболеваний полости рта должны заниматься только квалифицированные специалисты.

Что такое сиалолитиаз (камни слюнных желез)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Боронин М. А., стоматолога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Сиалолитиаз, или слюнно-каменная болезнь (греч. sialon слюна + lithos камень) — это заболевание, для которого характерно формирование камней в слюнной железе и её хроническое воспаление.

Образование слюны — начальная стадия переваривания пищи. Слюна содержит в себе ферменты, антибактериальные вещества и растворённые минералы. Достоверно причины формирования камней в слюнных железах неизвестны. Выделяются лишь факторы, которые благоприятствуют развитию патологии:

В основном образуется один камень, однако иногда встречаются и множественные конкременты. Одновременно несколько желёз поражается крайне редко. Вес камней может колебаться от долей грамма до нескольких десятков граммов. Конкременты бывают различной формы: продолговатой, округлой или неправильной; в их центре часто находятся инородные тела. Слюнной камень в основном состоит из неорганических солей — фосфатов и карбонатов кальция. При сиалолитиазе внутри тканей железы наблюдается хроническое воспаление и нарушение питания тканей, что приводит к образованию соединительной ткани, окружающей дольки железы и её расширенные протоки.

Развитию сиалолитиаза также способствует применение антихолинергических препаратов. Приём этих лекарств угнетает выделение слюны, что приводит к накоплению в полости рта различных пищевых остатков. При этом растёт риск попадания их в проток железы и увеличивается количество бактерий в полости рта, что способствует образованию камней. Эти причины усиливаются при уменьшении употребления воды, однако исследования по выявлению взаимосвязи между данными факторами не проводились.

Симптомы сиалолитиаза

Клиническая картина во многом определяется степенью воспаления и проявляется симптомами сиалоаденита.

Первые признаки нахождения камня в протоке железы:

В месте расположения камня нередко возникают абсцессы. Если абсцесс поверхностный, то он заметен визуально, если глубокий, то его можно обнаружить только при обследовании либо во время операции. При самостоятельном прорыве абсцесса камень может выйти вместе с гноем.

При затяжном развиии болезни железа постепенно уплотняется. Из её протока выделяется вязкая слюна с примесью взвеси или хлопьев различных солей, слизи, иногда гноя.

Первым клиническим признаком наличия конкремента в протоке железы считается замедление выделения слюны. Также при приёме пищи происходит увеличение слюнной железы, возникает чувство её распирания, а в последствии боль («слюнная колика»). Данные проявления порой сохраняются в течение нескольких минут или часов и постепенно исчезают, но возвращаются во время следующего приёма пищи, а порой даже при мысли о еде.

Заболевания прогрессирует постепенно, но при остром приступе симптомы развиваются за часы.

Сиалоаденит подчелюстной железы характеризуется следующими чертами:

При формировании конкрементов в околоушной железе происходит одностороннее поражение и наблюдается асимметричная деформация. У пациентов возникают следующие симптомы:

Для поражения подъязычной железы характерны признаки, схожие с описанными выше:

При рецидивах может формироваться полостной абсцесс с выделением гноя в полость рта.

Патогенез сиалолитиаза

Единого мнения касательно патогенеза слюннокаменной болезни до сих пор не существует. Основная проблема заключается в том, что сложно определить провоцирующий фактор и период возникновения слюнного камня, поскольку чаще всего пациент обращается к врачу на поздних клинических стадиях.

Химический состав камней слюнной железы достаточно сложен, в них выделяют две основные составляющие:

Конкременты формируются длительно, точный срок назвать сложно, так как он зависит от самочувствия пациента: кто-то может годами не жаловаться на крупный камень, а у кого-то колики появляются от маленького конкремента. К тому же существует много факторов, которые способствуют или препятствуют формированию камня.

Классификация и стадии развития сиалолитиаза

Классификация по стадиям патологического процесса:

По проходимости протока:

В зависимости от того, какая из слюнных желёз поражена:

Вышеперечисленные виды сиалолитиаза расположены по убыванию распространённости, такая картина складывается, вероятнее всего, из-за различного состава слюны в той или иной железе.

Клинически выделяют три стадии слюннокаменной болезни: начальную, выраженную, позднюю.

Начальная стадия

Сопровождается полным отсутствием клиники. Здесь изменения происходят на уровне тканей:

В первую очередь на начальных стадиях сиалолитиаза изменяется количество выделяемой слюны, особенно при виде или употреблении пищи. Часто возникает «слюнная колика» — явление, при котором железа увеличивается, пациенты жалуются на боль и распирание. Боль кратковременная, но с нарастанием процесса её продолжительность увеличивается до нескольких часов.

При диагностическом пальпировании железа безболезненна и мягкая, секрет выделяется нормально, в протоке железы можно обнаружить конкремент. Слизистая полости рта не изменена.

Клинически выраженная стадия

Является развитием предыдущей стадии. Начинается остро:

Если не проводить лечение, болезнь достигает поздней стадии. Этому может предшествовать гнойно-некротическая форма сиалолитиаза.

Поздняя стадия

Для поздней стадии характерна атрофия железы и её уплотнение.

Характеристика поздней стадии:

Осложнения сиалолитиаза

Это состояние сопровождается следующими симптомами:

Для развивающегося абсцесса характерна стреляющая боль в поражённой слюнной железе, чувство давления и распирания, что свидетельствует о накоплении гноя. Боль может отдавать в ухо, шею и верхнюю челюсть. Если поражаются околоушные слюнные железы, отёк распространяется на щёку, область нижней челюсти и верхнюю часть шеи. Больной при этом ощущает боль при повороте головы и открывании рта. Если абсцесс находится в подъязычной и подчелюстной железе, отёк возникает в области подбородка, ощущается сильная боль при глотании.

В некоторых случаях болезнь протекает очень быстро: за 1–2 дня гнойное воспаление разрушает структуру железы, и начинается некроз. В половине случаев воспаление затрагивает парную железу. Накопление гноя завершается самопроизвольным вскрытием абсцесса, образуется свищ. Если гнойник прорывается в ткани полости рта вокруг железы, возможно образование разлитого воспаления (флегмоны), что может привести к развитию сепсиса.

Наличие гнойного процесса в челюстно-лицевой области крайне опасно, поскольку течение носит стремительный характер и возникает опасность сепсиса, что в свою очередь может привести к летальному исходу.

Диагностика сиалолитиаза

При появлении вышеперечисленных симптомов или подозрении на сиалолитиаз следует обратиться к стоматологу или терапевту. Важное значение имеет внешний осмотр, он помогает оценить размеры слюнных желёз и сравнить их с нормой. Далее проводится пальпация, в ходе которой могут обнаружиться конкременты, а также определяется болезненность и плотность железы.

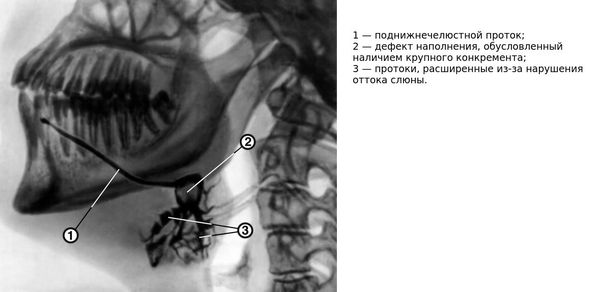

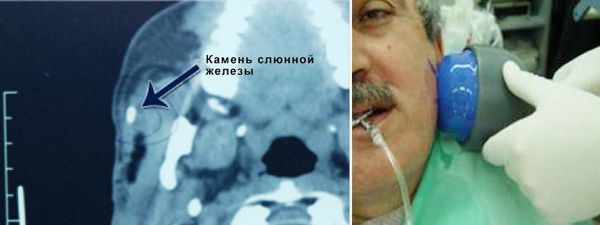

Подтверждение диагноза проводится с помощью рентгенологического исследования. К сожалению, этот метод малоэффективен для конкрементов небольшой плотности, поскольку они не отображаются на снимке. Дополнительно применяется сиалография — рентген слюнной железы с контрастным веществом. Препараты, содержащие йод, заполняют протоки железы и благодаря контрастности отображают строение протоков и наличие в них инородных тел. Конкременты на снимке выглядят как пустые участки. Данное исследование помогает определить состояние железы и дальнейшую тактику её лечения.

Для диагностики также используют ультразвуковое сканирование — этот метод помогает узнать точное местонахождение камня для его удаления. Показанием к УЗИ является расположение камней в глубине протоков. Также возможно применение компьютерной томографии слюнных желёз и биохимического анализа слюны.

Лечение сиалолитиаза

Для лечения применяют консервативные и хирургические методы.

Консервативные методы

Лечение данной патологии имеет два направления: первое способствует устранению боли и нейтрализует воспаление, а второе — усиливает выделение слюны с помощью приёма слюногонных препаратов, что приводит к вымыванию мелких конкрементов.

К препаратам, позволяющим добиться таких результатов, относят:

Хирургические методы

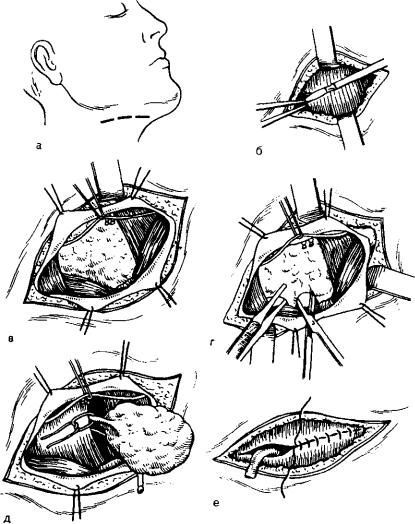

Если камень находится у выхода из устья слюнной железы, то применяется самый простой хирургический метод — извлечение конкремента пинцетом.

При воспалении и абсцессе, операция проводится под местной анестезией. Абсцесс вскрывают и обрабатывают полость, затем фиксируется дренаж и извлекается камень. Рана при этом не ушивается. В случае необратимого поражения слюнной железы производится её удаление. Поскольку железа представлена не в единственном числе, то после её удаления резких изменений не происходит. Если же пациент начинает испытывать сухость в полости рта, назначаются слюногонные препараты.

Во время и после проведения хирургического лечения возможно развитие ряда осложнений:

При удалении камня в период обострения сиалолитиаза наблюдается рубцовое сужение протоков. Для профилактики данного осложнения создаётся новое устье. Если сужение произошло, необходима пластическая операция по созданию нового устья кзади от сужения. В случае неудачи показано удаление слюнной железы.

Прогноз. Профилактика

При своевременном лечении силолитиаза удаётся предотвратить рецидивы и добиться благоприятного прогноза. Болезнь может возобновиться при наличии хронической инфекции, необратимых изменениях в протоках слюнных желёз и хирургических осложнениях (например, несостоятельности шва после операции).

Для предотвращения рецидивов необходимо устранить факторы, провоцирующие образование камней в протоках. Если причина образования камня в нарушении обменных процессов, то необходимо принимать поддерживающие лекарства и исключить продукты, которые способствую нарушению обмена. Для общего улучшения работы организма рекомендуется отказаться от вредных привычек. Также следует избегать травм лица — они могут стать причиной повреждения протока железы, что приведёт к нарушению оттока слюны и образованию камня.