какие иконы написаны евангелистом лукой

ЛУКА, АПОСТОЛ

|

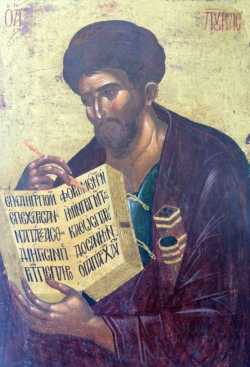

| Ап. Лука Евангелист. Икона, 1350-1360 гг., деисусный чин иконостаса Афонского Ватопедского монастыря. С сайта ruicon.ru |

Лука (+ ок. 84), апостол от 70, евангелист, сподвижник святого апостола Павла, священномученик, врач, первый иконописец

Уроженец Антиохии Сирийской [3]. Происходил из просвещенной греческой среды, был римским гражданином. Сделался врачом. Женат не был [4].

Услышав о Христе, прибыл в Палестину и там горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа. В числе 70-ти учеников был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном еще при жизни Спасителя на земле (Лк. 10, 1-3). После Воскресения Господь Иисус Христос явился ему и Клеопе, шедшим в Эммаус.

Когда святой Павел покинул Грецию и отправился в Малую Азию, Лука сопровождал его до Троады. Стал очевидцем нападения на апостола Павла в Иерусалиме на ступенях Антониевой крепости и часто посещал его во время его двухлетнего пребывания в Кесарии. Затем вместе с Аристархом сопровождал Павла на пути в Рим, и вместе с ним пережил опаснейшее морское путешествие от Крита до острова Мелит во время многодневного шторма. Был рядом с Павлом и в течение тех двух лет, что тот жил под стражей в Риме. Вероятно в это время, в 62-63 годах, под руководством апостола Павла, он написал Евангелие и книгу Деяний святых апостолов [5]. Святой Павел упоминает о нём по имени в посланиях к Колоссянам (Кол 4, 14) и Филимону (Флм. 1, 24), а также во втором послании к Тимофею, откуда видно, что когда Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига (2 Тим. 4, 10). Святой Лука присутствовал и при мученической кончине апостола Павла.

После мученичества первоверховных апостолов покинул Рим и с проповедью прошел Ахаию, Ливию, Египет и Фиваиду [6].

Мученически окончил земной путь в городе Фивах, в Греции. Существует предание, что святого Луку распяли на масличном дереве. При этом Иулий Африкан не говорит о мученической кончине, а лишь указывает что святой Лука умер в возрасте семидесяти четырех лет, «исполненный Духа Святого» [7].

|

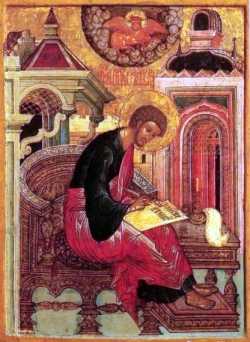

| Св. Евангелист Лука. Русская икона |

Мощи и почитание

Первоначально был погребен в Фивах. Его гробницей стала римская мраморная усыпальница, сделанная еще в дохристианские времена и, вероятно, приобретенная сразу после его кончины. Согласно местному преданию, эта гробница на протяжении нескольких веков после кончины святого Луки источала чудесное пастообразное вещество, называемое у греков «колидио», которое исцеляло болезни глаз.

В 356 году по приказу императора Константия II мощи святого Луки вместе с мощами апостола Андрея Первозванного были перенесены в Константинополь и похоронены в земле в храме Святых Апостолов бывшим главнокомандующим армии императора Константина, великомучеником Артемием.

В эпоху крестовых походов крестоносцы перевезли мощи в Рим и положили в базилике святого Петра. Глава святого Луки до сих пор хранится там в алтаре рядом с гробницей святого Петра.

|

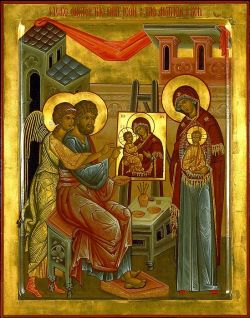

| Св. Евангелист Лука пишет икону Богоматери |

Иконы, приписываемые апостолу Луке

|

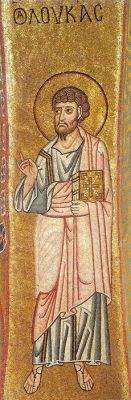

| Св. апостол и евангелист Лука. Греция. Монастырь Осиос Лукас. Византийская мозаика начала XI века. |

Молитвословия

Апо́стольских дея́ний сказа́теля,/ и Ева́нгелия Христо́ва све́тла списа́теля,/ Луку́ препе́таго, сла́вна су́ща Христо́ве Це́ркви,/ пе́сньми свяще́нными свята́го апо́стола похва́лим,/ я́ко врача́ су́ща, челове́ческия не́мощи,/ естества́ неду́ги и я́зи душ исцеля́юща,// и моля́щася непреста́нно за ду́ши на́ша.

И́стиннаго благоче́стия пропове́дника,/ и та́ин неизрече́нных ри́тора,/ звезду́ церко́вную, Луку́ Боже́ственнаго восхва́лим:/ Сло́во бо его́ избра́ с Па́влом му́дрым, язы́ков учи́теля,// Еди́н ве́дый серде́чная.

Тропарь еллинский, глас 4 [22]

Цели́тель мудре́йший,/ священнотаи́нниче Луко́,/ живопи́сец всеизя́щнейший Богоро́дицы Ма́тере/ показа́лся еси́, апо́столе./ Написа́л еси́, блаже́нне, словеса́ Ду́хом Боже́ственным,/ дал еси́ уразуме́ти снисхожде́ние кра́йнее Христо́ва прише́ствия.// Сего́ ра́ди моли́ спасти́ся нам.

О художественной деятельности евангелиста Луки

Содержание

I. Евангелист Лука, как иконописец

II. Евангелист Лука, как резчик

До сих пор Евангелист Лука быль известен, как иконописец; но недавно найденный нами документы свидетельствует, что в XVII веке греки приписывали названному Евангелисту и производство разных изображений. – Вот этот в высокой степени интересный документ:

«Роспись чем ударили челом Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу все великия и малые белыя pосии Самодержцу и Государю Благоверному Царевичу и Великому Князю Алексею Алексеевичу все великие и малые и беллыя росии в Борисоглебове городе гречане царегородцы Иван Настасов да Дмитрий Константинове с товарищи и что взято у них же в Государеву Мастерскую товаров в цену в инешнем во 164 и году августа в 2-й день.

Иван Настасов. челом ударил. Государю Благоверному Царевичу.

Панагия складная в золоте резана на дереве, образ Живоначальной Троицы, на другой стороне Воплощение Пречистой Богородицы с Первичным младенцем, на верху Распятие Господа нашего Иисуса Христа назади Воскресение Христово, в главе и посторонам 6 жемчюгов да 2 камени в гнездах да место порожжее.

А по скаске гречан Ивана Настасова и Дмитрия Костантинова что ту понагию строил святые апостолы и евангелист Лука своими руками, и была во Царьграде у патриархов, а как окаянные турки убили Парфения патриарха и ту панагию снял с патриарха архидьякон ево, которой потурчился, а как де они ехали из Царегорода в Государеве черкаском городе в Прилуке встретилися, они со Аннтийским Макарием патриархом, и ту панагию ему казали, и патриарх на той панагии вынимал сам Пречистые Бдцы о Государском многолетнем здоровье, и прислал того хлеба к Государю с ними в той панагии а что той панагии цена и гречанин не сказал.

И Государь пожаловал велел ему дать на Москве 50 рублев денег да сорок соболей в 50 рублев: (Арх. ор. II. столб. 164 г. № 170). –

Нелишне заметить, что эта панагия, которую «строил святой апостол и евангелист Лука своими руками», была привезена вышеупомянутыми греками вместе с седлами и другими конскими и т. п. предметами. –

По этому преданию греков, сообщенному Иваном Настасовым и Дмитрием Константиновым, Евангелисту Луке, приписывается сразу создание нескольких иконографических сюжетов, которые мы впервые встречаем на уцелевших памятниках старины, – сравнительно, лишь в позднее время; конечно, не в I в. относится и происхождение самых панагий. – Что касается антиахийского патриарха Макария, совершившего «чин о панагии» и приславшего Государю «того хлеба», то он мог сделать это, принимая на веру сообщенное ему греками сведение, справедливость которого в данное время он проверить не мог, или даже просто из-за уважения, священному предмету, независимо того, кому принадлежал последний. – Во всяком случае, небезынтересен факт, что преданий об Евангелисте Луке, как резчике, впервые сообщенное в 1656 году двумя греками, не получило дальнейшего распространения, и даже самая панагия – единственный в своем роде памятник, если бы его де дал Лука, то где-то затерялась среди других обыкновенных панагий, которые были в царских хоромах. В описях царской казны ХVII в., где, между прочим, подробно перечислены иконы, кресты, панагии и проч., находившиеся в разных комнатах Царского Дворца, и указано происхождение более важных из них, мы нигде не нашли панагии, деланной Евангелистом Лукою. –

В описи, 1670 года, вещей Царевича Алексея Алексеевича, которому была поднесена рассматриваемая панагия, мы находим лишь одну панагию, тожественность которой с первою, основываясь на описании их, утверждать трудно. Во что читаем в названной описи: «188 года марта во 2 день в казне Великого Государя Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича все великия и малыя и большыя росии. – Панагия золотая, а в ней в средине в кресте яхонт червчатых большой, около ево 4 алмаза, 14 яхонтов червчатых середних, 11 яхонтов малых червчатых же, 24 искры червчатых, в подножии креста яхонт червчатый в гнезде да в гнездах же 27 алмазов середних, в подвесках на спиях яхонт лазорев гранен велик, да по сторонам 2 изумруда гладких, 2 яхонта лазоревых граненых, вверху чепочка золота, а в ней 10 изумрудцов, да меж чепей крест, а в нем 5 яхонтиков червчатых да изумрудец, да в подвесках 2 лалика, вместо чепи(цепи) на снурке (шнурке) 72 изумруда, 20 лаликов». Далее перечисляются друие предметы: «Евангелие, что поднес Кир Паисий Папа и Патриарх Александрийский, писано греческим письмом в четверть, оболочено атласом червчатым. – Евангелие, что поднес Кир Макарий Патриарх Aнтиохийский (писано арабским письмом в осмушку, во влагалище золотом, на влагалище писаны образы, на средине Богоявления Христова, По углам 4 Евангелистов, прикрыты хрустальными стеклы» (Арх. Ор. П. Оп. 34. № 592 л. 1) – Если панагия, попавшая в опись казны Царевича Алексея Алексеевича, есть та, которую поднесли этому царевичу греки, то почему не сказано о ней, что она сделана Ев. Лукою? Нам кажется, молчание документов о сообщенном греками предании объясняется сильным сомнением в справедливости их слов, с которым отнеслись к ним в Москве. Греки, ведая получить в России побольше денег, привозили сюда, на ряду с действительною святынею, и предметы сомнительные – И к грекам у нас часто относились с недоверием.

Вот образец подобного подношения Московскому Царю греками. «133 году октября в 6 день у Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всея Руси на дворе в золотой палате были греческие старцы, – архангелсково монастыря игумен Павел с товарищы и Государю челом ударил макачевского владыки черной поп Кирил и принесли панагию кипарисную, обложена серебром 6елым, на ней колечко серебрено, резано образ Пречистые Богородицы воплощение да распятие, а по сторонам резаны святые, в ней мощи сто муч Меркурия, камен чисто от купины неопалимые миро под мощи земля от Божия гроба, земля от Иордана, камен от святая святых, камен от синаи, рукоять пречистые, корен от маслища где ангел овна привязал на горе» (конечно, мри жертвоприношении Авраама). Богу весть истинно суть. От владыки Сергия (Арх. Ор. П. Столб. 133 т. 11). – Весьма возможно, что подобная панагия была продана греческими торговцами и Царевичу Алексею Алексеевичу. О предании, сообщенным ими, будто Евангелист Лука был резчиком, у нас, в Москве, в 1656 году могли лишь сказать: «Богу весть, истинно» (или нет) «суть».

См. проф. Н. В. Покровского. Сиский икон. подлинник стр. 56.

Первый иконописец и написание первой иконы Пресвятой Богородицы

Хотелось бы вам рассказать сначала прежде о Первом Иконописце

Святой апостол и евангелист Лука родился в Сирийской Антиохии. Он являлся одним из 70 учеников Иисуса Спасителя, был сподвижником Святого Павла и истинным врачом с золотыми руками. Когда по городу прошёл слух о том, что Христос был послан на землю, Лука незамедлительно направился в Палестину, где со всей душой и любовью принял учение Христа Спасителя. Апостол Лука был послан Богом одним из самых первых из всех 70 учеников. Он, собственно, первым и проповедовал о Царствии Господнем.

С юных лет будущий Апостол Лука, житие которого было полностью посвящено Всемогущему, занимался наукой. Он полностью изучил иудейский закон, ознакомился с философией Греции, а также в совершенстве познал искусство врачевания и два языка.

Во время распятия Иисуса Христа Святой Апостол Лука стоял и, скорбя, наблюдал за этим страшным для всего христианского общества событием, в отличие от многих других учеников, которые предали и отреклись от него. За эту нескончаемую верность Лука был одним из первых, которому довелось наблюдать за Воскрешением Господним, о котором он узнал вместе с Клеопой, повстречав ожившего Иисуса по пути из Еммауса.

После того как Господь отправился в Своё Царство, Лука с прочими апостолами продолжили проповедовать Его Святое Имя, получив перед этим Божье благословение.

Но вскоре христиан и апостолов начали изгонять из Иерусалима, поэтому многие покинули город и отправились ведать о Боге в другие страны и города. Лука же решил посетить свой родной город Антиохию. По дороге он решил рассказать о Боге в городе Севастия, где неожиданно для себя увидел нетленные мощи Иоанна Предтечи. Апостол Лука пожелал забрать их с собой в свой родной город, но преданные христиане отказали ему, ссылаясь на вечную преданность и почитаемость Святого Иоанна. Тогда Лука забрал от мощей только руку, над которой когда-то молился сам Иисус, приняв от неё крещение, и с этим несметным богатством отправился на родину.

По Преданию Святой Апостол Лука написал первые Иконы Божией Матери. «Благодать Рождшегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будет», — сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Из известных чудотворных икон Пресвятой Богородицы Предание приписывает более семидесяти икон авторству апостола Луки. Написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла.!Среди них был и Образ Пресвятой Богородицы,который сейчас мы называем Тихвинской Иконой Божией Матери!

За 70 лет до того, как Константинополь был завоеван турками, икона исчезла из храма и чудесным образом перенеслась на русские земли. Можно представить себе удивление и радость рыбаков, которые увидели образ Богородицы, парящий над водами Ладожского озера. Наверное, не меньше были поражены и прибывшие в Константинополь новгородские купцы, когда тамошний патриарх поинтересовался, не было ли на Руси слухов о чудотворной иконе. Святейший заключил, что она оставила Византию «за гордость и неправды».

На месте, где остановилась икона, был построен деревянный храм. Три раза он сгорал, и всегда образ Богоматери оставался невредим. Потом по желанию великого князя Василия Иоанновича (1505-1533) построили каменный храм. А по повелению Ивана Грозного при храме устроили Тихвинский Успенский мужской монастырь.

Верующие, которые молились перед этим образом Богородицы, исцелялись от многих болезней. Помогла эта икона в 1613 году, когда, пользуясь тем, что Русь была ослаблена из-за событий Смутного времени, в нашу землю вторглись шведы.

Люди, жившие в окрестностях монастыря, заперлись в его стенах, чтобы защититься от шведов. По велению Пречистой Девы они обошли обитель с чудотворной Тихвинской иконой. В шведских войсках началась паника, и они бежали прочь от обители. Так повторилось два раза.

В 1924 году монастырь был закрыт, а чудотворный образ вместе с другими ценностями немцы перевезли в Псков. Во время Второй мировой войны икона вместе с беженцами покинула Россию. Архиепископ Рижский Иоанн (Гарклавс) вывез реликвию в США. Его приемный сын, будущий отец Сергий (Гарклавс), скитаясь по лагерям для депортированного населения, носил икону на себе, чтобы уберечь. Икону привозили в лагеря в Германии, и представители разных конфессий вместе молились перед ней. Потом икона попала в Свято-Троицкий собор в Чикаго.

Летом 2004 года икона была возвращена в Тихвинский монастырь.

Почитание Пресвятой Богородицы

Православная вера неразрывно соединена с почитанием Богоматери. Пресвятая Богородица никогда не оставляет Своей заботой земной мир. В Ней раскрывается все милосердие Божие, которое направлено на «взыскать и спасти» род человеческий.

Тропарь: Днесь, яко солнце пресветлое, возсия нам на воздусе всечестная икона Твоя, Владычице, лучами милости мир просвещающи, юже великая Россия, яко некий дар Божественный свыше благоговейне восприемши, прославляет Тя, Богомати, всех Владычицу, и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего величает радостно. Емуже молися, о Госпоже Царице Богородице, да сохранит вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет верою покланяющихся Его Божественному и Твоему пречистому образу, Дево Неискусобрачная.

Вот такая поистине чудесная и Святая история! Надеюсь,что она вам пришлась по сердцу!

Господи Иисусе Христе,Сыне Божий, молитвами Пресвятой Богородицы помилуй нас грешных!

Владимир Боровиковский «Евангелист Лука»

Святой Лука также был одним из первых учеников, которым явился воскресший Христос – это произошло, когда Лука и другой ученик – Клеопа шли в Еммаус.

Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, после которого они были уже неразлучны.

Евангелист Лука и его символ, телец, на странице Остромирова Евангелия

Евангелист Лука был художником. По преданию икона Владимирской Божией Матери была написана им в первом веке от Рождества Христова: по желанию современников апостол изобразил лик Богоматери с Младенцем на руках, причем сделал это на доске стола, за которым в юности Спасителя сидели Иисус Христос, Дева Мария и Иосиф Обручник.

Икона «Евангелист Лука, пишущий икону Богородицы»

Авторству Луки в Русской церкви приписывается около десяти икон Богородицы, кроме того, на Афоне и на Западе их существует двадцать одна, из них восемь — в Риме.

Кроме того, святой Лука написал иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

После мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла, святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду.

В городе Фивы он принял мученическую кончину: его повесили на дереве в возрасте 84-х лет.

Глава апостола Луки хранится на Святой горе Афон в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, тело – в католической базилике святой Юстины в Падуе (Италия),

а ещё часть мощей – на Кипре в известной обители Пангия-Киккос, где пребывает и один из образов Божией Матери его авторства.

Киккская икона Божьей Матери, роспись мозаикой стен Киккского монастыря. Главная святыня Кипра. Авторство иконы приписывается апостолу Луке. Является чудотворной. Характерной особенностью иконы является положение Младенца Христа. Он как бы не хочет сидеть смирно и играет на руках Богородицы.

Что мы знаем о встрече Луки с Богородицей?

Попытка исторической реконструкции

На праздник в Иерусалим

Дело было около 60 года, то есть примерно через 30 лет после распятия и Воскресения Иисуса Христа и за 10 лет до разрушения иерусалимского храма, на праздник Пятидесятницы, когда все еврейские мужчины, по предписанию Моисеева закона, должны были приносить жертвоприношения в Иерусалиме…

А теперь обратимся к тексту Писания.

«Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля» (Деян. 20, 37–38).

…После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим (Деян. 21, 15).

…По прибытии нашем в Иерусалим братия радушно приняли нас» (Деян. 21, 17).

Понятно, что автор Книги Деяний имеет в виду апостола Павла и — самого себя

Обратите внимание на то, что рассказ здесь ведется от первого лица. Кто это «мы» и кого это «нас»? До 16 главы Книга Деяний Апостолов говорит о Павле в третьем лице: он (Павел) отправился туда-то, он проповедовал там-то, а потом появляется местоимение мы… Понятно, что автор Книги Деяний имеет в виду апостола Павла и — самого себя. А кто был автором Книги Деяний Апостолов?

Автором был евангелист Лука.

Что мы знаем о евангелисте Луке?

Сам Лука о себе ничего нам не сообщает. Но у нас, современных христиан, пытающихся разобраться, есть целых три источника информации :

Согласно Библии, святой Лука был, во-первых, спутником апостола Павла, и, во-вторых, врачом.

Павел, в своих посланиях перечисляя своих спутников и соратников, несколько раз упоминает Луку, причем в одном месте он называет его «Лука, врач возлюбленный» (Кол. 4, 14). В послании к Коринфянам Павел признается, что тяжело страдает от какой-то болезни (что это была за болезнь, Павел не говорит, он называет ее «жалом в плоть»):

«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: ‟довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”» (2 Кор. 12, 7–9).

Очевидно, молитва Павла об облегчении мучавшей его болезни не осталась совсем безответной: накануне путешествия в Грецию к нему присоединяется врач, уроженец Антиохии, Лука, который мог оказывать медицинскую помощь и ему самому, и его друзьям. С этого момента местоимение он в записях Луки меняется на мы, ведь теперь они, Лука и Павел, путешествуют вместе!

А сейчас временно перескочим через внебиблейское предание Церкви и обратимся к современной науке…

Книга Деяний, рассказывая о миссионерских путешествиях Павла (и не только о них), безошибочно указывает 32 страны, 54 города и 9 островов. Лука очень точно упоминает титулы, относящиеся к тем или иным правителям. Недаром британский археолог Уильям Митчелл Рамзи, один из крупнейших специалистов первой половины XX века по библейской археологии, писал с восторгом:

Греческий язык книг, которые написал Лука, отличается от остальных книг Нового Завета

То есть за дело благовестия берется уже не кто-то из малограмотных рыбаков-евреев с Галилейского моря, а интеллектуал, прекрасно владеющий греческим языком и читавший греческих историков. По крови Лука был или греком или, быть может, сирийцем (то есть семитом), но самое главное тут не кровь, а именно погруженность в греческую культуру.

Тут кто-то из наших читателей может засомневаться. Писание говорит, что Лука был врачом, наука — что чуть ли не профессиональным историком. А дело всё в том, что в античном мире медицина считалась наукой гуманитарной, наукой о человеке, поэтому будущего врача часто обучали еще и истории и словесности. И даже могли обучать живописи и другим изящным искусствам. И вот, поняв эту связь, мы можем смело вернуться к преданию, сохраненному в Православной Церкви. Согласно преданию Церкви, евангелист Лука был первым иконописцем, он написал три первых образа Пресвятой Богородицы.

Но к этому мы еще вернемся.

В Иерусалиме тревожно.

Итак, весной 60 (примерно) года Павел и Лука прибывают в Иерусалим, и их встречают местные христиане. Что представляла тогда собой Иерусалимская Церковь?

В подавляющем большинстве своем это были евреи по крови, продолжающие строго соблюдать Моисеев закон: обрезание, субботу, правила кошерной пищи и т.д. Во главе общины стоял Иаков, брат Господень, человек аскетической жизни, которого уважали даже многие неуверовавшие иудеи. Иаков был сыном праведного Иосифа-Обручника от первого брака. Долгое время он не верил в божественность Своего названного Брата Иисуса. Но, вскоре после Своего Воскресения из мертвых Господь Сам явился Иакову и поставил его главою иерусалимской общины.

Иерусалимская Церковь жила по очень строгому принципу, можно назвать его «коммунистическим», но правильнее — монашеским. Частного имущества не было от слова совсем. Когда человек становился христианином, он должен был продать всё, что имел, и вырученные деньги отдать в «общую кассу». Нам, современным христианам Святого града, разделенным между собой своими личными интересами и эгоизмом, трудно даже представить ту атмосферу братства, которая царила в то время среди последователей Мессии из Назарета.

Иерусалимские христиане радостно встречают Павла и его спутников, но сразу предупреждают, что обстановка в городе неспокойная, и отношение к Павлу — откровенно враждебное. Когда Павел, несмотря на предупреждения, всё-таки приходит в храм, его сразу узнают. Иудеи бросаются на него и пытаются линчевать. Но тут в дело вмешиваются римские солдаты, которые по случаю праздника (как мы уже писали, на большие еврейские праздники сотни тысяч стекались в город со всего света) были приведены в повышенную готовность. Солдаты отбивают Павла у беснующийся толпы, а потом римские власти, чтобы избежать волнений в городе, под усиленной охраной отправляют Павла в Кесарию. Там Павел проведет два года, и оттуда его отправят в Рим. В Риме Павел через несколько лет погибнет: в разгар гонений Нерона ему отрубят голову за городскими стенами.

Но мы, читатель, останемся мысленно в Иерусалиме с евангелистом Лукой…

«Иных уж нет, а те далече»

Чем занимался в это время в Иерусалиме Лука?

Проблем с пропитанием у него, наверное, не было. Лука был врачом, профессия нужная и всегда востребованная. Да и местные христиане не оставили бы в нужде своего собрата.

Но, может быть, Лука использовал свой визит в этот город для чего-то еще? Ответ на этот вопрос мы получим, если откроем Евангелие от Луки, книгу, появившуюся на свет, как предполагают историки, в Риме, через несколько лет после того, как Лука посетил Иерусалим.

Вот с чего начинается Евангелие от Луки:

«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то́ бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» (Лк. 1, 1–4).

О чем здесь, собственно, идет речь?

Со времени распятия и Воскресения Господа прошло, как мы уже сказали, около 30 лет. Это значит, что тому, кто был ровесником Христа, сейчас шел уже седьмой десяток. Тем, кому было во дни распятия Господа 20 лет, сейчас уже было за 50. Средняя продолжительность жизни в те времена была невысокой, из-за невысокого уровня медицины, многие умирали, не дожив до 60. Поколение тех людей, которые были с самого начала очевидцами и служителями Слова (то есть очевидцами Христа) начало уходить из жизни. Возникла опасность того, что свидетельства о земной жизни, о чудесах и проповеди Спасителя будут забыты или искажены. И возникла необходимость эти свидетельства записать.

Возникла опасность того, что свидетельства о земной жизни Спасителя будут забыты или искажены

Вы скажете, а зачем нужно было ждать столько времени? Почему нельзя было написать Евангелия сразу? Тут дело вот в чем.

Сейчас, если с нами происходит что-то важное, чем бы мы хотели поделиться с друзьями, мы сразу можем выложить свои записи с фотографиями, например, в социальных сетях. Не так обстояло дело в древности.

Книги (точнее, свитки) писали в те времена на листах папируса. Прямоугольные листы приклеивали липкими полосками друг к другу, и всю эту длинную ленту сворачивали в рулон. Иногда крайний лист крепился к деревянному стержню. Для лучшей сохранности свитки иногда заключали в кожаные футляры. Стоимость одного такого свитка, включающая оплату услуг профессионального секретаря-скорописца, составляла, на современные деньги, около 5000 долларов (такую цифру приводит в своих лекциях о. Стивен Де Йанг). То есть сумма хотя и не запредельная, но и совсем не маленькая. Тем более если учесть, что условных 5000 долларов стоил только один экземпляр, а для верующих христиан, живших по всей империи, свитков нужно было очень большое количество.

Получается, что письменная проповедь в те времена была делом дорогостоящим. И при этом не совсем эффективным. В евангельские времена очень и очень многие попросту не умели читать и писать.

Другое дело — проповедь устная. В то время жители империи владели на разговорном уровне не одним, а, как правило, несколькими языками. Например, в Палестине все знали как минимум греческий и арамейский, в городах многие знали латынь. А в Иерусалиме, как предполагают некоторые исследователи, еще сохранялся в качестве разговорного языка иврит.

Вот поэтому апостолы (некоторые из коих, например, Петр и Иоанн, сами были людьми некнижными) использовали именно устную проповедь. Они просто рассказывали людям о том, что видели своими глазами и слышали своими ушами: о жизни, смерти и Воскресении Господа.

Но вот когда, с течением лет, свидетели и очевидцы Слова начали уходить из жизни, возникла необходимость записать их свидетельства.

К 60 году уже было написано два Евангелия. Первое написал евангелист Матфей, один из 70 Апостолов. Матфей был мытарем (сборщиком налогов), а, значит, человеком грамотным, привыкшим к составлению отчетов. Евангелие от Матфея было написано на еврейском (или на арамейском?) языке и предназначалось в первую очередь для евреев.

Второе Евангелие написал Марк. Марк, владевший ремеслом скорописца, записал то, что услышал из устных рассказов первоверховного апостола Петра. Евангелие от Марка — самое короткое из четырех. Один из ранних отцов Церкви, св. Паппий, лично знавший некоторых из апостолов, свидетельствовал, что Марк, записывая евангельские события, не придавал большого значения хронологической точности, для него важнее была духовная составляющая.

И, кроме этих двух первых Евангелий, появились, должно быть, к тому времени и первые апокрифы, то есть воспоминания о Христе, в которых Божественная правда была перемешана с человеческими измышлениями. Недаром Лука пишет, что «многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях». Слово «многие» означает, что не только Матфей и Марк опубликовали свои рассказы, а еще какие-то свидетели и, может быть, лжесвидетели…

И вот в такой ситуации Лука, человек разносторонне образованный, знакомый с трудами классических греческих историков, чувствует, что пробил его час, чувствует свою миссию. Он должен написать свое, третье, Евангелие — для того, чтобы, во-первых, дополнить и уточнить Евангелия от Матфея и Марка, и, во-вторых, подтвердить своим Евангелием первые два и отсечь ту ложь, которая, иногда переплетенная с правдой, уже начала публиковаться в апокрифах.

Напоминаем еще раз. Со времен Спасителя прошло уже три десятка лет. Поколение Христа постепенно уходило из этой жизни. А Луке нужно было найти очевидцев Слова, тех, кто был с Господом в самом начале Его пути, тех, кто смог бы рассказать ему то, чего сам он не знал.

Апостолов в то время не было на Святой Земле: они разошлись по белу свету, проповедуя воскресшего Господа… Впрочем, один из 12 должен был находиться в то время в Иерусалиме. Любимый ученик Христа, младший из апостолов, Иоанн Богослов, должен был жить тогда в Верхнем городе. Он на время оставил Малую Азию и вернулся сюда, на Святую Землю. А в доме апостола Иоанна, приобретенного в элитной, верхней части Иерусалима, жила Сама Пречистая Дева Мария…

Могла ли Дева Мария жить именно в Верхнем городе (часто эту часть города еще называют Сионом), в квартале богачей? И вообще, что для христиан того времени значила Дева Мария?

Здесь нам придется сделать экскурс в Ветхий Завет.

Могли ли первые христиане почитать Богородицу?

Согласно свидетельству Библии, в Иудейском царстве, где правили цари из рода Давидова, особенным почитанием всегда окружалась мать государя.

Уже о преемнике Царя Давида, Соломоне Премудром, говорится, что его мать, Вирсавия (Батшева), приходит к нему, как заступница за своих подданных. Вирсавии, вдове Давида, которую он когда-то преступно забрал у своего верного воина Урии, конечно, было далеко до Пресвятой Споручницы грешных, то есть до Богородицы, но здесь важны не личные качества царственной матери, а та роль, которую она выполняет здесь, и то почтение, которое оказывает ей иудейский монарх:

«Царь встал перед нею, и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его» (3 Цар. 2, 19).

В Библии сидеть от царя по правую руку («одесную», по церковнославянски) — знак особого статуса, особой приближенности, и Сам Христос по Своем Вознесении на небеса воссядет одесную Бога-Отца (Ин. 16, 19; 1 Пет. 3, 22)…

Особый статус царицы-матери, возможно, установил сам Давид. А Давиду,

вполне вероятно, на это было указано свыше. Ведь не может быть просто случайностью, что библейские авторы при перечислении всех царей из Дома Давидова сразу за именем Государя всегда называют имя его матери! ( ср. 3 Цар. 14, 21; 15, 2; 15, 10; 22, 42; 4 Цар. 8, 26; 12, 1; 14, 2; 15, 2; 15, 13; 15, 30; 15, 33; 18, 2; 21, 1; 21, 19; 22,1; 23, 31; 23, 36; 24, 8 ; 24, 18 и параллельные места в 1 и 2 Пар.) Ничего подобного мы не видим в родословной Государей Северного Израильского царства, где правили цари не из рода Давидова, да и вообще, подобное почитание именно матери Государя было если и не уникальным, то весьма редким в древней истории.

Почитание матери Государя было если и не уникальным, то весьма редким в древней истории

Пользуясь своим положением царицы-матери, злодейка Гофолия (Аталия) по смерти своего сына Охозии (Ахазии) даже попыталась присвоить себе всю власть в Иудее, приказав перебить собственных внуков, принцев из рода Давидова, и, таким образом, чуть было не уничтожила всю династию (4 Цар. 8, 26; 11, 1–20)…

Первые христиане, будучи евреями по крови и почитая Господа как Царя из Дома Давидова, конечно, знали о древней традиции. Неудивительно поэтому то почитание, которым они окружали и Пречистую Матерь своего Мессии-Царя. После того как Иисус Христос, Царь Иудейский, был распят на Кресте, воскрес из мертвых и на сороковой день вознесся с горы Масличной на небеса, у апостолов и у всех христиан здесь, на земле, в дольнем Иерусалиме еще оставалась Царица-Мать. Кроткая, молчаливая, непритязательная, предпочитающая всегда оставаться в тени, но всё равно Царица…

Поэтому иерусалимское предание, согласно которому дом Иоанна находился на Сионе, бывшим в те времена элитным кварталом, кажется нам в высшей степени правдоподобным.

Зеведей, отец апостолов Иакова и Иоанна Богослова, не только рыбачил сам, он использовал и труд наемных работников (Мк. 1, 19–20), а, значит, был человеком состоятельным. Очевидно, он поставлял рыбу для иерусалимских «серьезных людей», поэтому Иоанн, в отличие от Петра, и был вхож в дом первосвященника и даже лично знаком с ним (Ин. 18, 15). Этим и можно объяснить тот факт, что у Иоанна Богослова был свой дом на Сионе.

Но есть и другая версия. Дом в Верхнем городе мог быть пожертвован для христианской общины кем-то из богатых иерусалимцев, а потом уже община предоставила этот дом в распоряжениие Матери Царя-Мессии и Ея приемного сына.

Встреча

Встречался ли в Иерусалиме Лука с Божьей Матерью? Мы убеждены, что встречался. Имеются ли у нас этому подтверждения? Мы убеждены, что имеются. Подтверждением являются, на наш взгляд, две первые главы из Евангелия от Луки, составленные из пяти сюжетов, которые содержатся только в этом Евангелии! Вот перечень этих историй.

3) Вифлеемские пастушки. В ночь Рождества Вифлеемским пастушкам, которые пасли своих овечек в поле за городом, ангелы возвещают о том, что ныне в Вифлееме, городе Царя Давида, родился Спаситель мира. Пастушки бегут в Вифлеем, находят Деву Марию и Богомладенца и рассказывают о видении ангелов. Лука пишет, что слова пастушков Мария «слагала в сердце Своем» (Лк. 2, 19), (Лк.2:19), то есть до поры до времени никому не рассказывала. История эта содержится только в Евангелии от Луки, и поведать ее могла только Сама Дева Мария.

4 ) Сретенье. На сороковой день после Рождества Христова Мария вместе с Иосифом пришла из Вифлеема в Иерусалим, принеся сорокадневного младенца Иисуса в храм. Там их встретил праведный Симеон, принявший Богомладенца на свои руки. История эта содержится только в Евангелии от Луки, и поведать ее могла только Сама Дева Мария.

Таким образом, нам, православным христианам, не мешало бы помнить, что два наших двунадесятых праздника, Благовещенье Пресвятой Богородицы и Сретенье, восходят к событиям, память о которых сохранил для нас именно евангелист Лука.

Два наших двунадесятых праздника, Благовещенье Пресвятой Богородицы и Сретенье, восходят к событиям, память о которых сохранил евангелист Лука

Но мы должны быть благодарны Луке не только за это…

Когда мы с вами, читатель, находимся в православном храме, нас со всех сторон окружают лики (то есть лица): лики Божьи и лики Его святых. А где еще мы так часто сталкиваемся с лицами? Наверное, для многих ответ будет неожиданным. Лица нас окружают на страницах Писания!

Слово «лицо» в Ветхом Завете часто используется, чтобы показать чье-то личное присутствие, личную связь с кем-то. А выражение «лицо Божье» подчеркивает личное присутствие Божие.

С одной стороны, Бог Ветхого Завета трансцендентен, то есть потусторонен нашему миру. Но любовь Божья к людям «пробивает» эту потусторонность. В Книге Исход мы читаем: «И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим» ( Исх. 33, 11). Здесь говорится о том, что Бог вcё-таки может быть нам близок, что всё-таки лучшие из людей Ветхого Завета могли вступить с Ним в личные (слово «личность» происходит от слова «лицо») отношения.

В Книге Бытия, в 32 главе, рассказывается, как внук Авраама Иаков ночью боролся с Богом и в конце концов получил благословение Божье. Иаков увековечил это событие, назвав место его ночной встречи с Богом Пенуэль (лицо Божие), сказав: «я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя» (Быт. 32, 30).

Библейское слово פנים (паним, лик, лицо) может подчеркивать не только личное Божье присутствие, но и Его благословение. В Книге Чисел приводится благословение Аароново, где тоже дважды упоминается Божье лицо:

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да просветит Господь лице Свое на тебя и помилует тебя! да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!» (Чис. 6, 24–26).

Что означает выражение «да просветит Господь лице Свое на тебя?»

Современный православный автор Роберт Аракаки пишет:

Но в Библии полно примеров, когда не только Бог обращает к нам (или, наоборот, отвращает от нас) Свой лик. В Библии, например, пророк обычно не просто предстоит перед царем, он предстоит пред лицом царя. А царь, в свою очередь сидит на троне пред лицом пророка. Так уж устроен еврейский язык, что в нем это слово часто употребляется именно как выражение персональной связи. Так, на страницах Писания перед нами проходят лица Божьих пророков, лица Божьих друзей и слуг, лица царей и цариц.

Сколько раз, наверное, во время путешествий Луки по Римской империи ему приходилось слышать от новообращенных верующих сожаление о том, что у них нет возможности добраться до Иерусалима и увидеть своими глазами Ту, через Которую в мир явился Спаситель. А ведь теперь, когда «Слово стало плотью» (Ин. 1, 14), когда Сам Бог стал человеком, когда невидимый когда-то Бог стал видим, а значит, и изобразим, уж тем более можно и должно было изобразить Марию. Ту Самую Пречистую Деву, Которая всё еще жила в Иерусалиме, но Которая в скором времени должна была этот мир покинуть… И вот Лука решился написать три Ея образа.

В прекрасном украинском фильме «Шире Небес» (фильм этот можно легко отыскать в Ютубе) так и показано. В Иерусалиме, на Сионской горе, в доме апостола Иоанна, Лука сидит перед Божьей Матерью и пишет восковыми красками на дощечке Ея образ. И хотя Мария уже совсем не молода, на дощечке он изображает Ее юной Девой, держащей на Своих пречистых руках Богомладенца. Лука пишет первые в истории христианства иконы. Пишет для своих друзей-христиан, пишет для будущих поколений, пишет для нас. А Дева Мария (этого, правда, в фильме нет) рассказывает Луке о Себе и о Своем Сыне. Рассказывает для всех христиан, рассказывает для будущих поколений, рассказывает для всех нас.

А в Иерусалиме уже темнеет…

На Сионе уже темнело. Свет сумерек, текущий в проем окна, сгустился, сделался синим, потом стал темно-лиловым. В горнице, освещенной несколькими светильниками, пахло расплавленным воском и свежевыпеченными хлебами…

В горницу вошел Иоанн. Младший из апостолов, он уже был далеко не молод, ему уже было под 50. Лука, конечно, еще не знал, что Дева Мария упокоится в Иерусалиме уже через несколько лет. После Ея Успения погибнут почти все 12 апостолов. Погибнут и многие другие из христиан, погибнет и сам Лука. Из Двенадцати только он, Иоанн, любимый ученик Господа, избежит мученической смерти. Иоанн доживет до глубокой старости и перед самой смертью успеет еще написать свое, четвертое по счету, Евангелие…

— Да нет, уже не приду, моя труд окончен, — ответил, улыбаясь, Лука. — Я и так загостился в ваших краях. Завтра с утра я отправляюсь в Кейсарию, оттуда надеюсь добраться с Павлом морем до Рима. Обнимемся, брат, кто его знает, сподобит ли еще Бог свидеться…

…На выходе Лука еще раз обернулся. Мария стояла, прислонившись к косяку входа, закутанная широким длинным платком. Она стояла, словно погруженная в темноту, густые и длинные ветви растущего во дворе дома дерева закрывали Ее от лунного света, и то, что видел сейчас Лука, казалось лишь очертанием, лишь обманчивым контуром на фоне каменных стен с плоской крышей, каменного забора и высокого черного дерева… Но это была Она, Пречистая Дева, и Лука понимал, что они навсегда, до встречи на Небесах, прощались.

…Над Иерусалимом играла петушиными криками и уже истончалась ночь. Земля дышала прохладой. Над кромкой Масличной горы висела, подпрыгивая на тучах, утренняя звезда. Иерусалим казался огромной рельефной картой, сползающей к Кедронской долине. Совсем далеко, между пологих гор, вилась нитка дороги, она уходила на юг, и по ней, плавно покачиваясь, волнистою неспешною вереницею шли верблюды. И три неизвестных птицы плыли над караваном, напоминая волхвов, что когда-то шли в сторону Вифлеема по этой самой дороге, проходящей мимо гробницы Рахили…

30 сентября 2020 г.

[1] William Mitchell Ramsey. St. Paul the Traveler and the Roman Citizen.