какие индивидуально психологические особенности свойственны ребенку сироте

Психологические особенности детей-сирот

Вы будете перенаправлены на Автор24

Сиротство — это отрицательное общественное явление, которое проявляется в образе жизни детей, утративших по какой-либо причине присмотр родителей.

Выделяют несколько типов сирот:

Причины сиротства

К причинам сиротства можно отнести:

Данные причины можно наблюдать во многих странах. К тому же, все они очень плохо влияют на сложившиеся семьи и разрушают их. Стоит отметить, что снижается уровень и частота рождаемости, а количество неполноценных семей возрастает. Именно по этой причине появляются дети, у которых нет постоянного места жительства, дети-изгои, а также беженцы. Дети, потерявшие своих родителей, существуют в таком мире, где в отношениях между личностями каждая из них играет не одну, а множество разных ролей.

Неблагоприятными факторами, которые ведут к разрушению семей, являются материальные трудности родителей, бытовые проблемы, безработица, неправильные отношения, безразличие и многие другие.

Из отрицательных факторов сиротства можно выделить рост числа неполных семей. Не менее важной причиной представляется преждевременная смертность, которая связана с неестественными причинами. Стоит отметить, что данный вид смертности в последнее время прогрессирует.

Готовые работы на аналогичную тему

Психологические особенности детей-сирот

У детей, которые потеряли своих родителей по какой-либо причине, характерна социальная депривация. Также, стоит отметить, что такие дети часто бывают отсталыми в психическом развитии, заторможенными, эмоционально неустойчивыми, склонными к патологическим фантазиям.

У детей-сирот часто возникают различные отклонения и нарушения в интеллектуальной сфере. Они не способны нормально учиться и усваивать ту информацию, которую дает им учитель. Часто они просто бывают рассеянными и задумчивыми, что мешает им принимать и обрабатывать важные общеобразовательные сведения. Исключением здесь могут быть только те области, которые на самом деле интересны ребенку. Дети-сироты нерегулярно, а иногда и вообще не посещают школу. Стоит отметить, что у большинства таких детей родители сами имели низкий уровень интеллекта. Детей-сирот никто не мотивирует к процессу познания и успешной учебной деятельности. В результате такие дети очень сильно отстают от своих сверстников, которые живут в нормальных и полноценных семьях.

Когда связь ребенка и его родителей разрывается, могут начать формироваться психические расстройства. Эти расстройства выражены сильнее, если ребенок очень рано потерял своих родителей. В раннем детском возрасте такой разрыв приводит к появлению нарушений в развитии. Может появиться отставание в общем развитии, речевом развитии, а также недостаточное развитие мимики. Через некоторое время у таких детей наблюдаются нарушения в эмоциональном плане. Дети не могут правильно и полностью выражать свои чувства. Они боятся, их постоянно что-то тревожит. У детей-сирот могут быть проблемы при общении с окружающими. Одни боятся заговорить со своими знакомыми или просто завести друзей, а другие страдают от недостатка чувства дистанции при общении.

Тип личности, который формируется в результате отдаления матери, называют безэмоциональным. Такие дети не проявляют свои эмоции, все держат в себе и накапливают негативные эмоции и мысли. Данный тип детей не умеет налаживать отношения со сверстниками и взрослыми людьми. В результате это приводит к чувству неполноценности, страхам, фобиям, депрессии и низкой самооценке. Такие дети думают, что весь мир настроен против них.

Все проблемы психологического характера у детей-сирот зависят от недостатка родительской ласки, любви, доверия. Данный фактор оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь ребенка. Он может стать главной причиной уязвимости ребенка, его эмоциональной холодности и недоверия ко всем окружающим.

У детей, которые воспитываются в детском доме, можно наблюдать противоположные психологические проблемы. Ведь сначала они жили в теплых и доверительных отношениях с родителями, а потом оказались без родителей в чужом для них месте. Такие дети могут страдать от частных невротических срывов.

У детей-сирот можно наблюдать такие психологические особенности, которые связаны с неудовлетворенностью в межличностных отношениях. Причем эта неудовлетворенность может быть как на ранних, так и на поздних этапах развития личности. У детей, которым не хватало родительского тепла и заботы, можно заметить невротические расстройства, проблемы в коммуникации, учебе и другой деятельности.

Дети, которые воспитывались без родителей с самого рождения, отличаются своими глубокими личностными нарушениями и различного рода нарушениями. Когда у ребенка часто меняются люди, которые о нем заботятся, он к ним сильно привязывается, а в дальнейшем чувствует незаинтересованность в отношениях с социумом. Ведь образ взрослого у таких детей не может быть хорошим. Ребенок просто перестает доверять этим людям, а затем и всему окружающему миру.

Разрушение отношений между ребенком и матерью приводит к эмоциональным расстройствам, неврозам, депрессиям, гневу, неприязни. Когда происходит нарушение отношений между мамой и ребенком, у детей формируется склонность к частым агрессивным срывам, импульсивности при общении, непостоянству в связях с противоположным полом и друзьями. Дети-сироты очень часто страдают всю свою жизнь. Они не могут завести себе друзей, нормальную семью. Очень трудно им найти нормальную работу, которая будет приносить постоянный доход. Также они часто бывают очень одинокими.

«Это не генетика, а травма» – 5 главных особенностей детей-сирот

14-летняя Маша практически перестала ходить в школу и постоянно говорила о суициде. 6-летний Леша избивал детей в детском саду, дома нападал на маму, брата и сестру. 8-летняя Аня вдруг начала вести себя, как двухгодовалый ребенок, — коверкала слова, сосала палец. 14-летний Саша убегал от приемных родителей и просил сдать его в детдом, а 8-летних близнецов Наташу и Свету поймали на воровстве в школе.

У каждого из них за плечами годы жизни в детском доме, а у некоторых — еще и в асоциальных семьях. С травмами прошлого ребята попали в приемные семьи. И только долгая работа специалистов помогла им и их родителям справиться с проблемами.

Елена Цеплик, президент благотворительного фонда «Найди семью»:

Изъятие из семьи — это тоже очень травмирующая ситуация. Маленький ребенок любит родителей безусловно, независимо от того, какой достаток в доме и какой образ жизни ведет мама или папа (конечно, если это не ситуация, когда родители ребенка сильно и постоянно бьют). Но, как правило, ребенок, проживая не в самых нормальных условиях, просто не понимает, что может быть иначе, для него именно такая жизнь — норма.

Даже если мама мало кормит, плохо одевает, много пьет — для него это не повод для отвержения мамы.

Когда ребенка изымают из семьи, возникает повторная травма — он теряет привычный мир близких людей и оказывается один на один с системой детских домов, где чужие люди и порядки. В детских домах тоже разное случается, но там никто не занимается психологической реабилитацией детей.

В детском доме, в ситуации абсолютного одиночества и пренебрежения системы к индивидуальным потребностям и особенностям, у ребенка происходит процесс «заморозки» — он замыкается внутри себя и в таком состоянии живет.

А потом ребенок оказывается в приемной семье — с очень тяжелым бэкграундом, травмированный, привыкший к тотальному равнодушию со стороны взрослых. Некоторое время состояние «замороженности» сохраняется, а потом ребенок привыкает к семье, к безопасности, теплу и ласке, и у него начинается разморозка. И в этот момент происходит самая тяжелая история — травмы прошлого начинают бессознательно проявляться.

Заранее нельзя сказать, как проявится травма. У каждого ребенка своя тяжелая история и своя индивидуальная реакция. Чтобы в этот период справиться с проблемами, приемным родителям нужны и знания, и помощь специалистов.

5 главных особенностей детей-сирот

1. Хроническое непослушание

Ребенок вообще не выполняет самые элементарные просьбы и указания родителей, и, естественно, это ужасно раздражает взрослых. Они чувствуют свою беспомощность, когда не могут сподвигнуть ребенка к самым простым вещам — вымыть руки, почистить зубы, пойти завтракать.

Почему?

Объясняется это тем, что у ребенка нет нормальной модели отношений, когда родитель главный, он защищает ребенка, заботится о нем, дает еду, тепло, одежду. В своей кровной семье ребенок имел другую модель, другую систему координат — от взрослых исходила не забота, а опасность (например, мальчика или девочку могли продать за дозу, и у нас есть такой подопечный), ребенок привык сам отвечать за себя и сейчас просто не понимает, почему нужно слушаться. Здесь нужна специальная работа.

В приемную семью Маша попала в три года. Ей было 14 лет, когда ее мама обратилась в фонд за помощью. Девочка перестала быть управляемой — прогуливала школу, постоянно угрожала побегами, говорила о суициде. Родители подумали, что это подростковый кризис, а психологи, пообщавшись с Машей, выяснили: она очень болезненно воспринимает отсутствие знаний о кровной семье, без этой информации считает себя неполноценной и обвиняет приемную маму. «Раз она ничего не делает, чтобы найти моих родных, значит, недостаточно любит», — сказала она специалистам.

А дальше была детективная история поиска семьи. Оказалось, что когда Анна и Олег забирали Машу из детдома, им сказали, что ее родная мама погибла и кровных родственников нет. Помог случай: специалист перечитывал личное дело девочки и нашел название деревни, откуда родом мама. Он позвонил в сельскую школу, и так мы вышли на семью, а дальше случилось совсем непредвиденное: мама была жива.

Ребенок был внебрачным, мама собралась отказываться от него, и врач предложил: «Хочешь, я скажу родственникам, что ребенок погиб при родах?» И он сказал, мама написала отказ, а родственники думали, что ребенок погиб, и все эти годы молились об упокоении младенца.

Мы организовали и модерировали знакомство девочки с кровной семьей, но Маша осталась в приемной, это был ее выбор. Сейчас она нормально общается и с кровной мамой, и с приемной. И внутренний дискомфорт исчез.

Конечно, причины такого дискомфорта и постоянной тревоги ребенок сам обычно не может распознать (особенно если он еще маленький), как и объяснить свое поведение. Тут может помочь только профессиональный психолог.

2. Немотивированная агрессия к окружающим

Ребенок без повода проявляет агрессию к родителям, братьям и сестрам, животным, воспитателям, учителям, одноклассникам — ко всем, с кем он контактирует. Обычно это очень пугает, и, естественно, у людей возникают мысли о неадекватности ребенка.

Почему?

История:

В фонд обратилась женщина в состоянии нервного срыва. Полгода назад семья Семеновых взяла из приюта 6-летнего Лешу, и в их жизни «начался ад». По словам приемной мамы Евгении, мальчик оказался «настоящим чудовищем». Избивал ребят в детском саду, нападал на кровных детей — 8-летнюю дочь и 7-летнего сына, дрался с мамой. А взрослым мужчинам — папе и дедушке — он предлагал… заняться с ним сексом.

С Лешей стали общаться психологи и восстановили его прошлое. Оказалось, его кровные родители — наркоманы, избивали сына, держали в голоде, продавали за дозу наркотиков. Полицейские подобрали истощенного мальчика на улице и передали в приют.

С Лешей больше года работали специалисты, стало полегче, но потом произошел серьезный откат. Тогда родители опустили руки, поняли, что не справятся, и решили отказаться. И специалисты центра начали подыскивать другую семью, которая будет готова взять такого травмированного и неадекватного ребенка, нам было важно не отдавать его обратно в детдом. И такая семья нашлась. Но в момент, когда Лешу стали готовить к другой семье, у него что-то переключилось. Впервые за практически два года семейной жизни он сказал маме: «Не отдавай меня никому, я тебя люблю и хочу быть с тобой». И Семеновы решили его оставить.

Мальчик стал спокойнее, у него появилась привязанность и доверие к родителям. Специалисты считают, что работать с такой травмой надо еще долго, но есть шанс на практически полную реабилитацию.

3. «Умственная отсталость» или «задержка развития» детей

Часто бывает, когда ребенок из детского дома не знает, не умеет или не понимает большую часть совершенно элементарных вещей, которые для его «домашних» сверстников совершенно естественны. Например, что грязную одежду не выбрасывают, а стирают, или что родители уходят на работу, приходят, на заработанные деньги покупают в магазине еду, готовят ужин — так устроены товарно-денежные отношения. Когда уже достаточно взрослый ребенок не знает, что такое времена года, все, кто не знаком со спецификой таких детей, думают: «У ребенка, мягко говоря, задержка развития или умственная отсталость».

Почему?

Это просто наследие прошлой жизни, а не органическое поражение головного мозга. В кровной семье ребенком никто не занимался, а в детском доме он просто не видел, как мама ходит на работу и покупает продукты, в столовой ему давали готовую еду, он не знает, что такое мыть посуду. Но эта задержка развития абсолютно компенсируемая, все пробелы можно быстро наверстать. И приемный родитель должен быть к этому готов.

Многим кажется, что раскачивание перед сном или просьбы вполне взрослых детей купить им бутылки с сосками — еще одно проявление умственной отсталости. Это классические последствия детского одиночества, никакого отношения к умственным способностям не имеющие. Попав в семью — естественную среду выращивания — ребенок пытается компенсировать этапы, не прожитые в раннем детстве, добирает недоданные объятия, заботу, сживается с ощущением защищенности. И если приемный родитель прошел нормальную подготовку, то такой период обычно переживается достаточно легко.

История:

Все восемь лет своей жизни Аня провела в доме-интернате. Она была «отказницей с рождения», а потенциальных усыновителей отпугивал ее диагноз — у девочки обнаружили тяжелую патологию центральной нервной системы, в результате которой Аня не могла ходить и постоянно пользовалась памперсами. Главным аргументом для ее будущей приемной мамы Ларисы стали слова сотрудников детдома: «Девочка интеллектуально сохранна».

Первые месяцы дома мама провела за консультациями: хотела понять возможности для лечения и реабилитации. Все визиты к врачам Аня переносила спокойно, никогда не плакала и не кричала.

Напрягалась Лариса из-за двух моментов. Во сне дочь постоянно сосала палец, из-за чего на нем образовалась незаживающая болячка. А дома у нее резко портилась дикция, Аня коверкала слова. Когда Лариса переспрашивала, девочка плакала, дело доходило до истерики. Наложилась и другая проблема — Лариса не могла уговорить дочь заниматься развивающими играми. Аня только раскрашивала картинки, да и то сильно «не по возрасту» (для детей 3 лет, очень простые и яркие).

Психолог не выявил у девочки отставания в развитии и каких-либо интеллектуальных нарушений и объяснил Ларисе причину такого поведения. Оказалось, дома, в семье, девочка пытается «отыграть» период раннего детства, когда она была лишена защиты и заботы мамы, прожить младенчество и получить от мамы именно то внимание, которое оказывают младенцу. Поэтому и были слишком детские занятия, сосание пальца по ночам и нарушения речи.

С Ларисой и Аней начали работать психологи: маме снимали повышенную тревожность и обучали спокойному отношению к поведению ребенка, а девочке помогали пережить травму оставленности и вернуться в возрастную норму. Через несколько месяцев ситуация нормализовалась.

4. Побеги из дома

Побеги — серьезная проблема: родители беспокоятся и за ребенка, и за себя, так как несут ответственность перед законом, но, к сожалению, для приемных детей это довольно типичная история.

Почему?

Часто повзрослевший ребенок попадает в семью после длительного пребывания в детдоме, и в семье у него возникает синдром обманутых ожиданий. К сожалению, детские дома никогда не готовили детей к попаданию в приемные семьи, и представления ребенка о семье формируются под влиянием очень специфических факторов. Взрослые, приезжающие в детские дома, — это, чаще всего, спонсоры, которые привозят подарки и устраивают праздник. И дети искренне считают, что такая жизнь у них и будет в приемных семьях — с подарками и праздниками.

И когда дома начинается обычная будничная жизнь, приемные родители накладывают какие-то рутинные обязательства — ходить в школу, делать уроки, помогать по дому, у ребенка случается отвержение, разочарование, вплоть до побега из дома в опеку или детдом со словами «Верните меня обратно».

История:

Семья Васильевых из крупного российского города решила усыновить подростка: у Ольги и Андрея уже были две кровные дочки-дошкольницы, но муж очень хотел взрослого сына. Васильевы прошли курс в школе приемных родителей, и вскоре в их семье появился Саша. Ему было 14 лет.

В детдоме про него говорили «двоечник и хулиган», но, попав в семью, Саша стал учиться на 4 и 5, не прогуливал уроки, помогал родителям с младшими детьми, ходил с отцом на рыбалку — казалось бы, все идеально. А спустя год он сбежал из дома.

Возвращал в семью его сначала детдом, потом, во второй побег, уже органы опеки. Но Саша твердил: «Надоело ходить в школу, учиться, что-то делать по хозяйству. Хочу на свободу в детдом». Однажды он на сутки заперся в своей комнате и не открывал дверь. Тогда родители обратились за помощью к психологу.

И хотя в той ситуации Васильевы были терпеливо настроены, к сожалению, с детьми из детских домов недостаточно «все делать правильно» и «просто их любить».

Весь следующий год с Сашей работали психологи. Сейчас ему 16 лет, поступил в колледж. А Ольга с Андреем взяли под опеку еще двоих детей: 10-летнего мальчика и девочку-подростка. Они очень воодушевились, потому что справились, и поняли, что при поддержке смогут воспитать и других детей.

5. Воровство

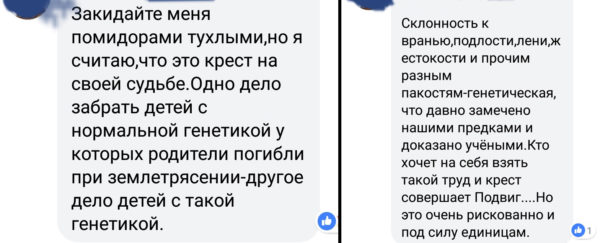

Воровство — это тоже очень частая история у детей-сирот, и причин такого поведения может быть очень много, в каждом случае надо разбираться индивидуально. Но воровство — это в любом случае не проявление плохой генетики, на что обычно указывают неподготовленные люди.

Самое очевидное и частое объяснение просто — ребенок не знаком с понятием собственности. В детдоме — коллективное воспитание, все вещи казенные. Дети не понимают, что есть мои вещи, а есть не мои. И, к сожалению, привить это понятие быстро невозможно. Ни один воспитательный процесс никогда не ограничивается одним объяснением. Сказать, что воровать нельзя, мало, — ребенок продолжит это делать, и лишь постепенно он начнет понимать, что чужая собственность неприкосновенна.

Кроме того, воровство и вообще всякое нарочито неправильное поведение — «мама говорит «не воруй», а я буду воровать, мама говорит «не дерись», я буду драться, мама говорит «не хами учителю», а я буду хамить» — объясняется тем, что, попав в семью, ребенок не утрачивает сиротскую тревожность: если один раз взрослые люди его предали, то почему это не может случиться и во второй раз? И ребенок постоянно провоцирует родителей: «А такого меня не сдашь обратно? А такого меня будешь любить?»

Но это все — провокация от тревожности, от внутренней неуверенности в том, что тебя можно любить просто так, а не потому что ты ведешь себя определенным образом.

История:

Детский сад для 8-летних близнецов Наташи и Светы старалась заменять их приемная мама Елена — она не работала и водила девочек к дефектологу и в танцевальную студию. И ее труды не прошли даром — приемные дочки прошли отбор в гимназию. Но в первые же недели учебы случилось непредвиденное. Сначала Елена обнаружила у дочерей в пеналах ластики, которых она не покупала. Тогда девочки сказали, что им подарила одноклассница. Затем дома появились незнакомые ручки, а после этого Воробьевы обнаружили, что девочки покупают себе в школьном буфете еду на неизвестные деньги. При этом дети всегда объясняли происходящее.

А однажды позвонила мама одноклассника и сказала, что после празднования дня рождения мальчик не досчитался одного из подарков — Воробьевы нашли его у близнецов.

Тогда родители попытались объяснить девочкам, что «воровство недопустимо, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя брать чужое». Не помогали и наказания в виде лишения мультиков на ночь. Родственники говорили: «Это генетика», в школе злились и не понимали.

В течение полугода с девочками работал психолог, в школе же специалисты попросили набраться терпения и объяснили, что это частая история у детей из детдома. Постепенно близнецы научились различать понятия «мое» и «чужое», а также говорить о своих желаниях родителям. Сейчас Наташа и Света учатся уже в третьем классе, семья уверяет — все хорошо.

Фонд «Правмир» открыл сбор на совместный проект Центра поддержки приемных семей «Найди семью» и Ассоциации приемных родителей Санкт-Петербурга под названием «Родительские каникулы». В рамках программы «Родительские каникулы» родителям оказывается помощь в преодолении кризисных явлений, возникающих в приемных семьях, а также ведется работа с целью предотвращения возвратов приемных детей.

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ:

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ:

Дети не умеют играть в сюжетно-ролевые игры (в магазин, больницу, дочки-матери, скорую помощь и проч.) Это высшая форма игры, которая развивает их воображение и мышление. Играм с правилами надо учить! Для детей этого возраста характерны игры-манипуляции. Преувеличенное, гипертрофированное желание обратить на себя внимание взрослых приводит к тому, что ребенок совершает нелогичные и, с точки зрения взрослого, непонятные поступки: кричит, дергает за юбку незнакомого человека и проч.

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТРУДНОСТЯМИ во взаимоотношениях с окружающими, поверхностными чувствами, иждивенчеством, привычкой жить по указаниям других. Нарушения в сфере самосознания от переживаний вседозволенности до ущербности. Проявления грубого нарушения дисциплины (бродяжничество, воровство и проч.). В отношениях со взрослыми у них проявляются переживания собственной ненужности, утрата своей ценности и ценности другого человека. Всё это приводит к эмоциональной тревожности и агрессии.

Эмоциональное состояние детей определяется характером общения со старшими, теми поощрениями и наказаниями, которые применяются в отношении подопечных. Поощряют (67%) за помощь по дому и успехи в учебе, хвалят редко, мало. Поощрение выражается в покупке сладостей, подарка. Наказывают (55%): ругают, не пускают гулять, не разрешают смотреть телевизор и т.п. В 6% семей применяются физические наказания: наказывают ремнем, бьют.

Все эти обстоятельства влияют на формирование представлений детей о своем будущем. Будущее все подростки и их опекуны связывают только с учебой или работой. Большинство детей понимают, что для них наиболее реально – поступить после 9 класса в училище, чтобы потом получить хорошую работу, которая позволит поступить в ВУЗ. Хотя точно сказать, кем он хочет быть и куда будет поступать, подростки не могут. Мнение опекунов и воспитанников расходятся в 30% случаев. Еще 30% опекунов вообще не вмешиваются в планы воспитанников, даже не знают о них. В 5% опекуны негативно относятся к будущему подростка, считая, «ему бы только гулять, да иметь денег побольше». Сами дети тоже обеспокоены нестабильностью своей жизни («останусь на второй год, дед отдаст в интернат»). Собственные планы в личной жизни связаны с будущей семьей и отдельным от опекунов проживанием. Некоторые дети мечтают о том, что возьмут к себе отца, мать.

При работе с такими детьми необходимо понимать все выше указанные особенности и организовывать образовательный процесс в соответствии с индивидуально – личностными потребностями ребёнка.

1. Определите сферу интересов ребёнка, создайте условия для совместной деятельности с одноклассниками в пределах сферы его интересов.

2. Определите обязанности в классе, следите за их исполнением.

3. Создайте ситуацию школьной успешности. Постарайтесь, чтобы он поверил в свои силы.

4. Не сравнивайте ребёнка с другими.

5. Выясните, что является наиболее травмирующим для ребёнка в ситуации неуспешности: мнение учителей, одноклассников, родителей.

6. Нельзя допускать неосторожно сказанных слов, которые могут легко привести ученика в состояние уныния и тревоги

7. Обращайтесь к ребёнку по поводу нарушения с помощью речевого сообщения – «Я – высказывания» («Я узнала», «Мне сообщили, что ты был наказан…»). Дайте понять, что такое поведение не прошло незамеченным, опишите его.

8. Выразите свои чувства по этому поводу («Я чувствую, что…», «Я огорчена, обеспокоена» и т.д.)

9. Укажите на возможные последствия такого поведения, как вы их видите («Это, на мой взгляд, может привести …»)

10. Дождитесь обратной связи, дайте опровергнуть или подтвердить ваши мысли. Будьте готовы к различным реакциям: кричит, молчит, опровергает, обвиняет. Работайте с ним!

11. Выставите требования: «Я собираюсь предпринять меры» (указать, какие)

12. Выразите желание, что следовало бы сделать («Я хочу, чтобы ты бросил нарушать дисциплину, но решение за тебя принимать не могу»). Таким образом, вы передаёте ответственность за его поведение ему самому.

13. Напомните, что вы готовы помочь, если он захочет этого («Чем я могу помочь тебе?»). Предоставляйте инициативу ему. Помогайте, а не овладевайте всей ситуацией.

14. Выразите свою уверенность в том, что он примет правильное решение, непосредственно относящееся к его жизни («Я верю, что в следующий раз ты поступишь по-другому»)

Практикум. « Обучение навыкам ненасильственного общения: активное слушание, Я – сообщение, отказ от речевой агрессии.

Наблюдаемая ситуация, проблема

Встревоженный, расстроенный ребёнок констатирует факт: «Меня вчера дома побили щёткой»

— Я не думаю, что тебе хотели сделать больно.

— Ты говоришь, что тебя дома побили…

-Расскажи, пожалуйста, что произошло вчера?

-Ты можешь рассказать, как это случилось?

В школе на уроках Сергей отказался от работы, нарушал дисциплину, оговаривался. На замечания одноклассников реагировал грубо. Предстояла индивидуальная беседа.

— Сколько это будет продолжаться!

— Надоел ты со своими выходками!

— Опять ты вёл себя хуже всех, ты совсем от рук отбился.

— Я очень огорчена твоим поведением.

— Мне так неприятно и больно наблюдать твои поступки..

— Я хочу, чтобы ты на уроках старался работать, получал знания и прекратил оговариваться с учителем. Ребята делали тебе замечания, а мне так хотелось, чтобы ты их послушал.

— Такое поведение, Сергей, на мой взгляд, может привести к тому, что …

— Чтобы исправить поведение, тебе нужна помощь?

— Я верю, что ты сможешь взять себя в руки и выполнять школьные требования.

Алексей наплевал на стенд в коридоре…Дети столпились вокруг героя и, увидев подходящего учителя, стали ждать, что будет дальше…

— Ну, конечно, на хорошее ты не способен! Тебе бы только всё портить да мешать всем. Какой бесстыжий! Просто нет слов от такого хамства! Быстро за тряпкой иди.

«Ты знаешь, Алёша, ты меня не удивил. Я такое видела, к сожалению, не раз… Бывает, когда человеку плохо, он вину возлагает на всех вокруг и на предметы тоже…Со мной тоже такое бывало. Но потом очень стыдно, поэтому я стараюсь держать себя в руках…Теперь стало грязно и некрасиво – придётся заново переделывать… Ты сам – то что думаешь по этому поводу? Помощь нужна? Звонок. Мы ждём тебя в классе, заканчивай и приходи.