какие инфекционные заболевания возникают наиболее часто на территории российской федерации

Инфекционные болезни в России: оценка ситуации

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Во всех странах мира, независимо от уровня экономического развития, отмечается рост заболеваемости инфекционными болезнями, регистрируются эпидемии.

В основе роста заболеваемости лежит ряд причин.

Во-первых, в России, на фоне дестабилизации социально-экономических условий жизни населения, осложняется эпидемиологическая обстановка и реально возрастает опасность так называемых “возвращающихся”, “классических” инфекций и “вновь возникающих” (reemerging). Наглядным примером может служить стремительный рост заболеваемости туберкулезом, в том числе активной формой болезни (81,0 на 100 тыс населения), регистрируемой даже у детей (17,7 на 100 тыс детей до 14 лет). Рост заболеваемости туберкулезом отмечен почти во всех странах мира, включая экономически высокоразвитые. Ситуация во многом осложнена тем, что болезнь, как правило, вызывается миобактериями, резистентными к существующим противотуберкулезным препаратам. Небывалого размаха достигла заболеваемость сифилисом (271 699 случаев) и другими инфекциями, передаваемыми половым путем. Нельзя не упомянуть связанный с ослаблением иммунопрофилактики рост заболеваемости дифтерией в конце 80-х – начале 90-х годов; вспышку полиомиелита в Чеченской Республике в 1995 г., также связанную с прекращением профилактической иммунизации; эпидемию холеры в Дагестане в 1994 г., возникшую в результате завоза возбудителя из Саудовской Аравии и охватившую 2435 человек (больных и носителей вибриона).

Повышение уровня пораженности населения педикулезом создает угрозу заболеваемости эпидемическим сыпным тифом и возвращения ранее ликвидированных вспышечных проявлений болезни (как это имело место в 1997 г. в г. Липецке, где в психоневрологическом диспансере было выявлено 14 больных и 15 переболевших этой инфекцией). С начала 90-х стала ухудшаться ситуация по малярии, вплоть до восстановления некоторых ранее ликвидированных эндемичных очагов.

Во-вторых, все более возрастает роль условно-патогенных микроорганизмов, особенно в эпидемиологии внутрибольничных инфекций (гнойно-септических, герпеса, цитомегаловирусов, токсоплазмоза, микоплазмоза, криптококоза, криптоспоридиоза и др.), а также возбудителей кишечных, легочных заболеваний.

В-третьих, официальная статистика в России регистрирует лишь 47 инфекционных заболеваний, хотя только в последние 2-3 десятилетия описано более 20 ранее неизвестных “emerging” инфекционных болезней, многие из которых представляют высокую эпидемическую опасность и характеризуются высокой летальностью: болезнь легионеров, геморрагические лихорадки (Эбола, Марбург, Венесуэльская, Ханта-вирусный легочный синдром, при котором погибает каждый второй заболевший от некардиогенной легочной недостаточности или шока). В эти же годы начали дифферинцировать по этиологии вирусные гепатиты. На территории Российской Федерации описаны Карельская арбовирусная лихорадка, Астраханская риккетсиозная пятнистая лихорадка, в Волгоградской области расшифрована болезнь, вызванная вирусом Западного Нила. 1981 год ознаменовался описанием синдрома приобретенного острого иммунодефицита (СПИД) – чумы XX века. Позднее была установлена длительная бессимптомная или малосимптомная стадия болезни, наиболее опасная в эпидемиологическом плане, в связи с чем (впервые в мире) у нас в России был введен термин – ВИЧ-инфекция.

В последние годы наблюдается резкое увеличение числа инфицированных ВИЧ, что связано в основном с широким распространением инъекционной наркомании. Так, в 1998 г. было выявлено 3647, в 1999 г. – 18230, и уже за первое полугодие 2000 года – 16667 инфицированных.

Серьезную эпидемиологическую значимость приобретают ранее малоизвестные микоплазменные инфекции, боррелиоз Лайма, гемофилюс инфлуэнца В инфекция, ротавирусный гастроэнтерит, кампилобактериоз и др.

В минувшее десятилетие внимание мировой общественности было приковано к заболеваниям нервной системы, вызываемым вирусоподобными агентами – прионами (название образовано от английского Protein only infections agent).

Прионы – это белковые инфекционные агенты, кодирующиеся в нормальной или мутантной форме геномом хозяина, не обладающие автономными механизмами репликации и вызывающие в процессе развития инфекционного процесса накопление фибриллярных белков, ассоциирующихся в амилоид. Известны следующие прионные болезни человека: Куру (обнаружена среди туземцев народности форс на острове Новая Гвинея в 1953 г.), синдром Герстмана – Штраусслера – Шейнкера (1928, 1936 гг.), болезнь Крейтцфельда – Якоба (начало 20 гг. XX в.). Однако их этиологическая связь с прионами установлена лишь в последние годы. При этом высказываются опасения, что в недалеком будущем прионовые болезни могут представить для человека серьезную опасность.

Судя по всему, в процессе изучения роли микроорганизмов в патологии человека и животных нас ожидает еще немало открытий.

Так, при многих болезнях, ранее считавшихся неинфекционными, выявляется инфекционный агент. Можно считать установленной связь рака шейки матки, лимфомы Беркитта, назофарингеальной карциномы, первичной гепатоклеточной карциномы с вирусами. Сравнительно недавно установлена патогенетическая связь Helicobacter pylori с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Среди людей, больных шизофренией и маниакально-депрессивным психозом, обнаружен высокий процент лиц, сероположительных к вирусу болезни Борна.

Новую главу инфекционной патологии представляют медленные инфекции. Если персистенция вирусов является закономерным, всеми признаваемым явлением, лежащим в основе ряда медленных инфекций, то проблема персистенции микробов, в частности, механизм бактериальной персистенции и ее роль в патологии человека только начинают изучаться.

Серьезную опасность представляют и хорошо известные нам инфекционные болезни. Ежегодно в РФ только официально зарегистрированных случаев кишечных инфекций насчитывается около 600–700 тыс. За первое полугодие 2000 г. зарегистрировано 74 429 больных острыми вирусными гепатитами, в том числе 23 322 – гепатитом А, 31 843 – гепатитом В, 15 929 – гепатитом С. Еще больше выявлено носителей вирусов гепатита В и С. 14 083 человека перенесли коклюш; 362 823 – краснуху (из них 311 988 – дети), 7 509 212 – грипп и 1 618 328 – острые инфекции верхних дыхательных путей. Остается высокой заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (5–10 тыс. в год), клещевым энцефалитом (7–10тыс. в год), рядом других болезней.

Все вышесказанное свидетельствует о большой роли инфекционных болезней в патологии человека. Врач любой специальности в любой момент может встретиться с инфекционным больным. И от его эрудиции, знаний, во многом зависит дальнейшее распространение или пресечение эпидемического процесса.

Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений

Инфекция – внедрение и размножение в организме человека или животного болезнетворных микроорганизмов.

Знание механизмов передачи инфекции лежит в основе профилактики инфекционных заболеваний.

Инфекционные болезни отличаются от всех других заболеваний тем, что они вызываются определенным, живым возбудителем, передаются от зараженного организма здоровому и способны к массовому (эпидемическому) распространению.

Любое инфекционное заболевание возникает в результате проникновения в организм человека болезнетворных организмов – бактерий, вирусов, риккетсий, спирохет, а также грибков и простейших.

Ряд микробов могут находиться в организме, не причиняя ему вреда, но при снижении защитных сил организма они могут вызывать заболевания. Возбудители инфекционных заболеваний, проникая в организм, находят там благоприятную среду для развития. Некоторые виды болезнетворных микроорганизмов, быстро размножаясь, выделяют ядовитые вещества (токсины), значительно утяжеляющие течение инфекции.

Причиной возникновения инфекционного заболевания является проникновение болезнетворного микроорганизма в восприимчивый организм в достаточном количестве и специфическим для него путем. Механизм передачи инфекций неодинаков при различных заболеваниях и находится в прямой зависимости от локализации (местонахождения) возбудителя в живом организме.

Различают несколько путей проникновения возбудителей инфекционных заболеваний в организм человека:

• с воздухом через пищеварительный тракт;

• через слизистые оболочки рта, носа, глаз;

• через поврежденные кожные покровы;

• через поврежденную кожу в результате укусов зараженных кровососущих насекомых.

Непрерывную цепь следующих друг за другом заражений и заболеваний принято называть эпидемическим процессом, который может развиваться при наличии трех обязательных условий: источника инфекции, механизма передачи инфекции и восприимчивых к заболеванию людей.

Эпидемия – массовое и прогрессирующее распространение инфекционного заболевания в пределах определенной территории, значительно превышающее обычно регистрируемый уровень заболеваемости за аналогичный период.

При всех инфекционных заболеваниях от момента заражения до проявления первых видимых признаков заболевания проходит определенное время, называемое инкубационным периодом, в течение которого человек остается внешне здоровым. Длительность этого периода при различных инфекциях неодинакова – от нескольких часов до нескольких месяцев; каждая болезнь характеризуется инкубационным периодом определенных пределов. От продолжительности инкубационного периода зависит срок установления карантина и изоляции лиц, бывших в контакте с заболевшим.

Эпидемическим очагом называется место заражения и пребывания заболевших инфекционной болезнью людей либо территория, в пределах которой в определенных границах времени возможно заражение людей и сельскохозяйственных животных возбудителями инфекционной болезни.

К наиболее типичным признакам инфекционных заболеваний относятся – озноб, жар, повышение температуры. При этом возникают такие реакции как головная боль, боли в мышцах и суставах, недомогание, общая слабость, разбитость, иногда тошнота, рвота, понос, нарушается сон, ухудшается аппетит.

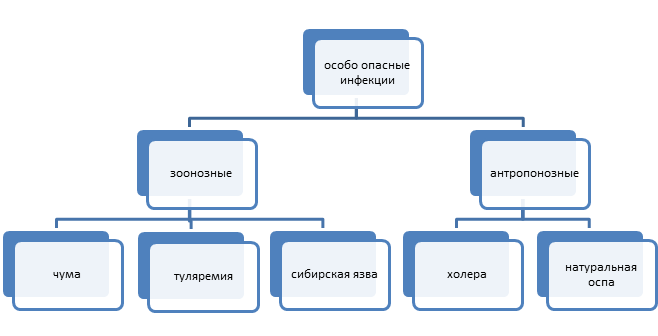

Существуют так называемые вирулентные (болезнетворные), устойчивые во внешней среде микробы. К их числу относятся особо опасные инфекций.

Особо опасная инфекция – состояние зараженности организма людей или животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы.

К особо опасным инфекциям относятся натуральная оспа, чума и холера.

Опасность заноса инфекционных заболеваний из других государств и особенности течения особо опасных инфекций заставляют проводить систематические мероприятия по профилактике этих заболеваний, разрабатывать вопросы их ранней диагностики и лечения.

Успехи медицины в борьбе с инфекционными болезнями (ликвидация чумы, холеры, натуральной оспы, возвратного тифа, значительное уменьшение детских инфекций) не снижают актуальности проблемы профилактики инфекционных заболеваний.

Профилактика инфекционных болезней.

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди населения в очаге поражения проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

К противоэпидемическим и санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся:

• экстренная профилактика;

• обсервация и карантин;

• санитарная обработка населения;

• дезинфекция различных зараженных объектов;

• при необходимости уничтожение насекомых, клещей и грызунов.

К медицинским средствам защиты населения относятся:

• вакцино-сывороточные препараты;

• антибиотики и другие лекарственные вещества, используемые для специальной и экстренной профилактики инфекционных болезней.

Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, обычно устанавливают карантин или обсервацию.

Карантин – комплекс организационных, режимных, административно-хозяйственных, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на полную изоляцию эпидемического очага особо опасных инфекций, очага биологического (бактериального) заражения и последующую, полную ликвидацию инфекционных заболеваний в нем.

При установлении карантина организуется охрана, запрещается выезд из района карантина и строго ограничивается въезд в него.

Противоэпидемические и лечебно – профилактические мероприятия предусматривают ежедневный опрос и медицинский осмотр населения карантинного района, изоляцию заболевших с последующей госпитализацией, проведение экстренной профилактики лиц подвергшихся риску заражения, дезинфекцию и санитарную обработку, обсервацию или изоляцию всех лиц, подозреваемых в заражении, а также переход на строгий противоэпидемический режим работы медицинских учреждений.

Карантинный режим вводят в случае возникновения заболеваний чумой, холерой, натуральной оспой, желтой лихорадкой и др. особо опасными заболеваниями. Общение из зоны карантина с другими административными территориями обеспечивается через контрольно-пропускные пункты (КПП). При КПП устанавливаются также санитарно-контрольные пункты (СКП).

Карантин отменяется по истечении срока максимального инкубационного периода данного инфекционного заболевания с момента изоляции последнего больного, проведения заключительной дезинфекции и санитарной обработки населения.

Обсервация – система мер по медицинскому наблюдению в условиях изоляции за лицами, находившимися в контакте с больными карантинными инфекциями или выезжающими из пределы очага карантинной болезни.

Обсервация устанавливается при появлении больных с подозрением на особо опасные заболевания, при угрозе заноса инфекционных заболеваний, при появлении среди населения инфекционных заболеваний, имеющих тенденцию к распространению.

При обсервации с помощью антибиотиков проводят экстренную профилактику возможных заболеваний, делают необходимые прививки, ведут наблюдение за строгим выполнением правил личной и общественной гигиены, особенно в пищеблоках и местах общего пользования. Продовольствие и воду используют только после их обеззараживания. Срок обсервации определяется длительностью максимального инкубационного периода для данного заболевания и исчисляется с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в очаге поражения.

Обсервация предусматривает: усиленное медицинское наблюдение, ограничение передвижения и перемещения лиц (отмена командировок, отпусков и др.), временную отмену массовых мероприятий и пр.

Санитарная обработка – механическая очистка и мытье кожных покровов и слизистых оболочек людей, подвергшихся заражению и загрязнению радиоактивными, опасными химическими и биологическими веществами, а также обеззараживание (обезвреживание) их одежды и обуви.

Она включает мытье под душем теплой водой с мылом с предварительным обеззараживанием (обезвреживание) открытых участков кожи, выдачу чистого белья, дезинфекцию или замену загрязненной одежды, обуви, снаряжения и индивидуальных средств защиты.

Санитарная обработка проводится в специально назначенных районах и (или) учреждениях (на базе общественных бань, душевых и др.).

Для борьбы с инфекционными болезнями применяют дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию.

Дезинфекция – это комплекс специальных мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных болезней в окружающей среде физическими, химическими и биологическими методами и средствами. Различают дезинфекцию профилактическую, текущую и заключительную.

Профилактическую дезинфекцию проводят с целью предупреждения возможности возникновения инфекционных заболеваний или заражения от предметов и вещей, находящихся в общем пользовании.

Текущую дезинфекцию осуществляют у постели больного с целью предупреждения рассеивания инфекции (обеззараживание выделений больного и зараженных им предметов).

Заключительную дезинфекцию проводят в очаге инфекции после изоляции, госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью полного освобождения инфекционного очага от возбудителей заболевания.

Все работы по дезинфекции проводят обязательно в средствах индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, резиновые перчатки, сапоги, передники), при строгом соблюдении мер безопасности.

В зависимости от показаний для дезинфекции применяют биологические, механические, физические и химические методы и средства обеззараживания. Биологический метод используют при очистке сточных вод на полях орошения. К механическим методам относятся: влажная уборка помещений, выколачивание одежды и постельных принадлежностей, побелка и покраска помещений, мытье рук.

К числу физических методов относятся: облучение солнечными лучами и ультрафиолетовыми излучателями, проглаживание горячим утюгом, сжигание мусора и зараженных предметов, обработка их кипятком или кипячение.

К химическим методам относится обеззараживание воды, туалетов и других помещений, которыми пользовался больной. Средствами химического обеззараживания являются: лизол, карболовая кислота, хлорная известь в виде водного раствора и в сухом виде.

Частными видами дезинфекции являются дезинсекция, под которой понимают уничтожение насекомых и клещей – переносчиков инфекционных заболеваний.

Дератизация – истребление грызунов, опасных в эпидемиологическом отношении.

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Выделяются следующие виды эпизоотии:

• по масштабам распространения – частные, объектовые, местные и региональные;

• по степени опасности – легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно тяжелые;

• по экономическому ущербу – незначительные, средние и большие.

Противоэпизоотические мероприятия, это комплекс плановых мероприятий, направленных на предупреждение, обнаружение и ликвидацию инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, предусматривающих обезвреживание и ликвидацию источников возбудителя инфекционной болезни и факторов передачи возбудителя, повышение общей и специфической устойчивости сельскохозяйственных животных к поражению патогенными микроорганизмами.

При заболевании животного либо внезапной его гибели, работники животноводства или владельцы животных должны немедленно сообщить об этом ветеринарному врачу (специалисту), обслуживающего хозяйства.

После установления факта заболевания в зависимости от вида инфекции, ветеринарные специалисты проводят осмотр всех животных, находящихся в личном пользовании, путем подворного обхода.

Больных животных изолируют и лечат, остальных подвергают ветеринарной обработке и профилактическим прививкам.

Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности.

Какие инфекционные заболевания возникают наиболее часто на территории российской федерации

Особо опасными инфекциями называются заболевания инфекционной природы, представляющие чрезвычайную эпидемическую опасность для окружающих.

Особо опасные инфекции появляются внезапно, распространяются молниеносно, охватывая значительную часть населения в кратчайшие сроки. Такие инфекции протекают с ярко-выраженной клинической картиной, как правило, имеют тяжелое течение и высокую летальность.

На сегодняшний день Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список особо опасных инфекций включено более 100 заболеваний.

Также установлен перечень карантинных инфекций: полиомиелит, чума (легочная форма), холера, желтая лихорадка, натуральная оспа, лихорадка Эбола и Марбург, грипп (новый подтип), острый респираторный синдром (ТАРС).

В странах с жарким климатом распространены особо опасные инфекционные заболевания, такие как холера, лихорадки Денге, Зика, желтая лихорадка, чума, малярия и ряд других. Ежегодно в Российской Федерации регистрируются завезенные случаи заболеваний малярией, тропическими гельминтозами.

Ежегодно около 10-13 млн. российских граждан выезжает за рубеж для целей туризма и около 1 млн. граждан в командировки, деловые поездки. В нашу страну въезжает более 3,5 млн. иностранцев с туристическими и деловыми целями, в том числе, из стран с неустойчивой эпидемиологической обстановкой.

Перечень особо опасных инфекций для России:

|

|

|

|

|

|

Выезжая в страны, потенциально опасные по вероятности инфицирования особо опасными инфекциями, заранее уточняйте у туроператоров, в территориальных отделах Роспотребнадзора об эпидемической ситуации в месте, куда планируется поездка, обратитесь к врачу с целью проведения вакцинации перед выездом. Находясь на отдыхе, избегайте посещения болотистых местностей, лесов и парков с густой растительностью. В случае, если нет возможности избежать посещения – наденьте одежду, исключающую возможность укусов насекомых – с длинными рукавами, брюки, головной убор. Как предотвратить укусы насекомых: Существует 2 основных пути профилактики укусов насекомых – репелленты и настороженность (избегание укусов). В помещениях должны быть сетки на окнах и дверях, если сеток нет – окна должны быть закрыты. Желательно наличие кондиционера. Репеллент наносить на кожу каждые 3-4 часа в период между сумерками и рассветом. Если комары проникают в помещение, над кроватями должна быть сетка, заправленная под матрас, убедиться, что сетка не порвана и под ней нет комаров. В помещениях, предназначенных для сна использовать аэрозоли и специальные спирали Одежда должна быть закрытая.

|