какие инструменты озвучивают основные темы симфонии 8

Какие инструменты озвучивают основные темы Симфонии №8?

Ответ:

Барабан,гитара,фортепиано и тубы

Состав оркестра- 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны. 2 трубы, 3 тромбона, литавры, струнные. Вступительный мотив

виолончели и контрабасы;

Каждое истинное музыкальное произведение скрывает за определенным набором звуков глубокий смыл, который касается не только уха, разума слушателя, но и его души. Создавая свои детские произведения, Бах вложил в них смысл, возможно, больший, чем во «взрослые» свои творения.

Сокрытое значение детских произведений Иоганна Себастьяна могли понять и почувствовать только дети и подростки, если они были достаточно способны, чтобы найти в музыке композитора ту затаенную светлую сказку, которую он с любовью вкладывал в композицию.

Такой была музыка Иоганна Себастьяна Баха и даже сейчас, через века, она нисколько не потеряла своего значения для тех, кто умеет слушать и слышать.

Люблю волшебной флейты звуки

И слушаю их нежный перелив,

Склонивши голову и руки,

В груди дыхание затаив.

Бах написал около 20 сюит, в которых чередуются различные танцы. А «Шутка» из его оркестровой сюиты по сей день никого не оставляет равнодушным и дарит нам добрую улыбку. Это был очень серьезный композитор, но и он любил шутить, веселиться, радоваться. Радость – это свет, веселье… Это музыкальное произведение написано доступно и понятно, т. к. его писал Бах для детей; оно веселое и поднимает настроение.

Решил Орфей спуститься в мрачное подземное царство, где обитали души умерших. В царстве мертвых правил великий владыка Аид со своей женой Персефоной. Решил Орфей умолять Аида вернуть ему жену.

Через мрачную пещеру спустился Орфей к берегам священной реки Стикс.

Стоит Орфей на берегу Стикса. Вокруг него толпятся тени умерших. Чуть слышны стоны их, подобные шороху падающих листьев в лесу поздней осенью. Через Стикс, в царство Аида, перевозит их перевозчик Харон. Но согласится ли перевозчик взять с собою живого Орфея?

Ударил тогда Орфей по струнам своей золотой кифары, и широкой волной разнеслись по берегу мрачного Стикса звуки ее струн. Своей музыкой очаровал Орфей Харона; слушает он игру Орфея, опершись на свое весло. Под звуки музыки вошел Орфей в ладью, оттолкнул ее Харон веслом от берега, и поплыла ладья через мрачные воды Стикса. Вышел Орфей из ладьи и, играя на золотой кифаре, пошел по мрачному царству душ умерших к трону бога Аида. Окружили певца

Полотно написано в 1920 году. Дом для художника – это не просто архитектурное сооружение, которое необходимо выполнить, сохранив пропорции четкость линий – это сама жизнь, бьющая ключом изо всех дверей и окон. Вот и в картине Кустодиева «Голубой домик» все точно также.

Дом, выкрашенный в чистый небесный цвет и люди, которых он объединяет, приводит в одно место, чтобы они могли почувствовать свою целостность, не только с этим домом, но и друг с другом.

Дом – это место, откуда ложиться начало человеческой судьбе, которая принеся тысячи испытаний, вернет его сюда же, чтобы проводить в путь последний. Понимая это, художник изображает не просто дом, а всю человеческую жизнь. Поэтому исследователи картины полагают, что понимание ее возможно только в том случае, когда рассматривать ее начинают по частям, согласно плановому расположению персонажей.

Итак, на первом плане показаны простые люди, разных профессий, играющие в шахматы, как бы разыгрывая партию своей жизни, которая все равно закончиться в лавке гробовщика, помещенной в подвальной части дома. Гробовщик – это конец пути, но его начало можно увидеть в самом низу картины, где практически невидимо размещены маленькие дети, занятые игрой с собакой.

Далее художник изображает влюбленную пару, показывая, что жизнь продолжается, и как итог, за углом дома показана женщина с младенцем, несомненно, символично напоминающая Богоматерь с Иисусом на руках.

На самом верху, на балконе хозяева дома чаевничают, собравшись вокруг самовара. Все идеально и красиво, богато сервирован стол, горшочки с цветами благоухают, но и эти люди также придут в лавку гробовщика.

На крыше подросток отпугивает голубей, он выше всех, так как ему не знакомы ни мечтания влюбленной пары, ни беспокойство матери, ни даже проблемы собравшихся за чаем и игрой людей, он совершенно беззаботен, и потому идеален. Этот мальчик – это молодость и сила русского народа, не унывающего ни перед каким напастями.

Картина наполнена светом и счастьем, все здесь гармонично и радостно, а что еще необходимо для человеческой души.

Какие инструменты озвучивают основные темы симфонии 8

Состав оркестра: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, литавры, струнные.

История создания

В 1865 году венский придворный капельмейстер Иоганн Хербек, составляя программу концерта старой венской музыки, начал рыться в кипах забытых рукописей. В неразобранном архиве председателя Штирийского любительского музыкального общества А. Хюттенбреннера он обнаружил неизвестную ранее партитуру Шуберта. Это была си-минорная симфония. Под управлением Хербека она и прозвучала впервые 17 декабря 1865 года в концерте венского Общества любителей музыки.

Композитор создавал ее на протяжении последних месяцев 1822 года. Он был в эти годы уже широко известен в Вене как автор многих прекрасных песен и популярных фортепианных пьес, однако ни одна из его предшествовавших симфоний не была публично исполнена, и как симфониста его никто, кроме самых близких друзей, не знал. Новая симфония создавалась сначала в виде переложения для двух фортепиано, а затем уже — в партитуре. В фортепианной редакции сохранились наброски трех частей симфонии, однако в партитуре композитор записал лишь две. Больше он к этой симфонии не возвращался. Потому она и получила в последствии название Неоконченной.

До сих пор продолжаются споры о том, является ли эта симфония действительно незавершенной, или Шуберт полностью воплотил свой замысел в двух частях вместо общепринятых четырех. Две ее части оставляют впечатление удивительной цельности, исчерпанности. Это позволило некоторым исследователям утверждать, что композитор и не предполагал продолжения, так как воплотил свой замысел в двух частях. Однако сохранились наброски партитуры третьей части, по каким-то причинам оставленные в эскизе. Более того, среди музыки к пьесе «Розамунда», написанной в тот же период, существует антракт, написанный также в си миноре — тональности крайне редко употреблявшейся, — и по характеру имеющий сходство с традиционным симфоническим финалом. Некоторые исследователи творчества Шуберта склонны считать, что этот антракт вкупе с набросками скерцо и составляет обычный четырехчастный цикл.

Тематических связей с Неоконченной в этом антракте нет, поэтому нельзя утверждать с уверенностью, что он должен был стать финалом симфонии. В то же время в эскизах третьей части такие связи просматриваются. Пожалуй, наиболее вероятным кажется мнение, также высказанное на страницах посвященных Шуберту книг: он собирался писать обычную четырехчастную симфонию, но, в отличие от песни, в которой был полновластным, уверенным в себе мастером, в симфоническом жанре уверенным себя не чувствовал. Ведь ему до сих пор не удалось услышать ни одной из своих симфоний в профессиональном оркестровом звучании. И быть новатором он вовсе не стремился: его идеалом, к которому он мечтал приблизиться, был Бетховен, что и доказала следующая, Большая симфония до мажор. А написав эти две части, он мог просто испугаться — настолько они не были похожи на все, написанное в этом жанре до него.

Кстати, это была не первая его симфония, оказавшаяся недописанной: до того, в августе 1821 года, он писал симфонию ми мажор (условно считающуюся Седьмой), партитура которой была написана эскизно. В ней уже видны подступы к двум следующим симфоническим циклам — в составе оркестра, масштабах, отчетливом романтическом колорите. Возможно, композитор не стал ее дописывать, так как не нашел еще нового пути, по которому думал двигаться. Также — об этом можно лишь гадать — не казался ему плодотворным и путь Неоконченной: не поняв, что созданное им — шедевр, открывающий совершенно новые пути в симфонии, Шуберт счел ее неудачей и оставил работу. Считать ее законченным двухчастным циклом тем более нет оснований, что не только у Шуберта, но и у более поздних композиторов, вплоть до XX века, обычно выдерживаются тональные соотношения частей: заключать симфонию должна та же (или одноименная) тональность, в которой она начиналась. Единственным смелым новаторством было создание Малером финала Девятой, ре-мажорной симфонии, в ре-бемоль мажоре, впрочем, совершенно оправданное самим замыслом. Во времена же Шуберта создать произведение, которое начиналось бы в си миноре, а заканчивалось в ми мажоре, было совершенно немыслимо, зато тональность субдоминанты вполне могла появиться в одной из средних частей цикла.

Неоконченная — одна из поэтичнейших страниц в сокровищнице мирового симфонизма, новое смелое слово в этом сложнейшем из музыкальных жанров, открывшее дорогу романтизму. С ней в симфоническую музыку входит новая тема — внутренний мир человека, остро чувствующего свой разлад с окружающей действительностью. Это — первая лирико-психологическая драма в симфоническом жанре. К сожалению, ее появление на эстраде задержалось почти на полвека, и симфония, ставшая потрясением для открывших ее музыкантов, не оказала на развитие музыки своевременно того влияния, которое могла бы оказать. Она прозвучала тогда, когда уже были написаны романтические симфонии Мендельсона, Берлиоза, Листа.

Музыка

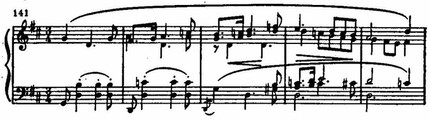

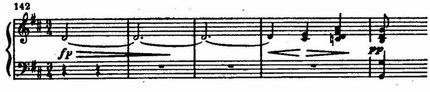

Вторая часть симфонии — мир иных образов. Здесь — примиренность, поиски иных, светлых сторон жизни, созерцательность. Как будто герой, переживший душевную трагедию, ищет забвения. Мерно звучат шаги басов (контрабасы пиццикато), на них накладывается простой, но удивительно красивый напев скрипок, мечтательный и задушевный. Неоднократно повторяясь, он варьируется, обрастает выразительными попевками. Кратковременный динамический взлет tutti — и вновь спокойное движение. После небольшой связки появляется новый образ: мелодия наивная и, вместе с тем, глубокая, более индивидуальная, чем первая тема, печальная, в теплых, напоминающий человеческий голос тембрах кларнета и сменяющего его гобоя, наполненная живой трепетностью. Это побочная партия лаконичной сонатной формы. Она тоже варьируется, приобретая временами взволнованный характер. Внезапно в ее плавном течении наступает перелом — она звучит драматично в мощном изложении всего оркестра. Но недолгий всплеск сменяется экспрессивным, насыщенным имитациями развитием: это краткая разработка, заканчивающаяся долгими аккордами струнных, таинственными зовами валторн и отдельных деревянных. Тонкая оркестровая звукопись подводит к репризе. В коде происходит постепенное затухание, растворение начальной темы. Возвращается тишина.

Симфония имеет всего две части. Формально, если взять за основу нормы классического четырехчастного цикла, она действительно неоконченная. Однако после нее Шуберт написал огромное количество других произведений, в том числе еще две симфонии (Восьмая симфония была написана в 1825 году и бесследно исчезла. Последняя, С-dur’ная, создана в 1828 году, в год смерти композитора.). Как будто ничто не мешало ему закончить и симфонию h-moll. Сохранились наброски к третьей части, но дальнейшей разработки они не получили. По-видимому, Шуберт не счел необходимым что-либо добавлять к уже написанным двум частям симфонии. Не лишним будет указать, что задолго до «Неоконченной» симфонии Шуберта Бетховен писал совершенно законченные двухчастные фортепианные сонаты (например, сонаты ор. 78 Fis-dur или ор. 90 e-moll). У романтиков XIX века эта «вольность» уже становится типичным явлением.

В романтической музыке свобода лирических высказываний часто сочетается с поэтической программой, отсюда характерно стремление к индивидуализации строения циклов. При этом действуют две тенденции: одна ведет к сжатию цикла, другая — к расширению, иногда даже непомерному. Так, Лист пишет симфонию «Фауст» в трех частях, симфонию «Данте» — в двух; он же приходит к предельному сжатию цикла до одночастности, создавая новый жанр — одночастную симфоническую поэму. Для Берлиоза, крупнейшего французского симфониста, наоборот, характерны обширные циклы: его «Фантастическая симфония» состоит из пяти частей, а драматическая симфония «Ромео и Юлия» — из семи.

С этой точки зрения «Неоконченная» симфония Шуберта, представляющая собой новый тип лирико-драматической симфонии, — вполне законченное произведение, так как круг заложенных в ней лирических образов и их развитие исчерпывает себя в пределах двух существующих частей.

Между частями симфонии нет внутреннего противопоставления. Обе части лиричны, но их лирика по-разному окрашена. В первой части лирические переживания передаются с трагической обостренностью, во второй — лирика созерцательная, проникнутая спокойной, просветленной мечтательностью.

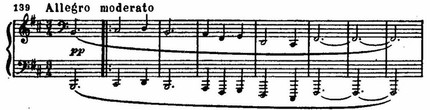

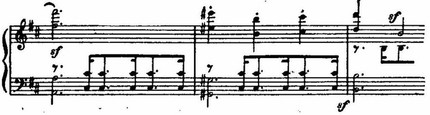

Первая часть симфонии начинается с сумрачного вступления — своего рода эпиграфа. Это небольшая, лаконично изложенная тема — обобщение целого комплекса романтических образов: томления, «вечного» вопроса, тайной тревоги, лирических раздумий и т. п. Типическими оказались и найденные средства музыкального воплощения: нисходящее, как бы падающее движение мелодии, близкие к речевым мелодические обороты, воспроизводящие интонации вопроса, таинственный, затуманенный колорит.

Заключая в себе основную идею симфонии, тема вступления составляет и ее музыкальный стержень. Она проходит через всю первую часть, овладевая решающими, самыми значительными разделами симфонии. В целостном виде эта тема проходит как вступление к разработке и коде. Обрамляя экспозицию и репризу, она противопоставляется остальному тематическому материалу. На материале вступления развертывается разработка; на интонациях вступительной темы строится заключительный этап первой части — кода.

Во вступлении эта тема звучит лирико-философским раздумьем, в разработке поднимается до трагического пафоса, в коде приобретает скорбный характер:

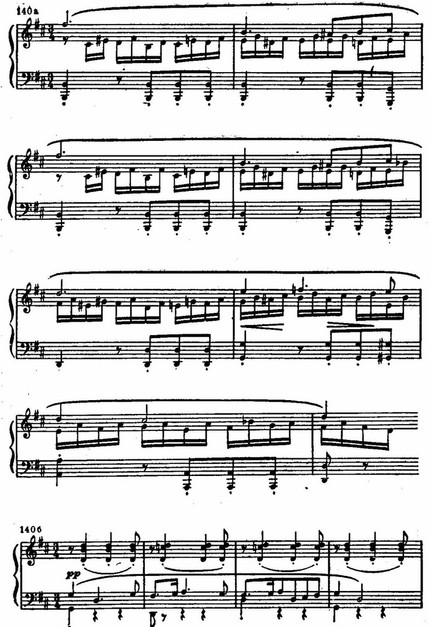

Теме вступления контрастируют две темы экспозиции: задумчиво-элегическая в главной партии, изящная при всей простоте песенно-танцевальная — в побочной:

В этих инструментальных темах ярко проступает индивидуальность Шуберта — лирика и песенного композитора. Песенная сущность обеих тем сказывается не только в природе самой мелодики, но и в фактуре, оркестровом изложении, структуре, что естественно влияет на весь процесс симфонического развития.

Изложение главной партии сразу обращает на себя внимание характерными песенными приемами. Тема слагается из двух основных компонентов: мелодии и аккомпанемента. Подобно тому, как в песне или романсе вступление голоса часто предваряется несколькими тактами аккомпанемента, так и здесь главная партия начинается небольшим оркестровым вступлением, которое переходит затем в сопровождение мелодии главной партии.

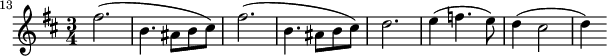

Трепетное движение шестнадцатых у скрипок, приглушенное pizzicato струнных басов создает выразительный фон, на котором вырисовывается как бы парящая, элегически задушевная мелодия гобоя и кларнета.

По музыкально-поэтическому образу и настроению тема главной партии близка к произведениям типа ноктюрна или элегии. Характерно, что и структурно главная партия оформлена, как самостоятельное замкнутое построение.

В побочной партии Шуберт обращается к более активной сфере образов, связанных с танцевальными жанрами. Подвижная синкопированная ритмика аккомпанемента, народно-песенные обороты мелодии, простота гармонического склада, светлые тона мажорной тональности G-dur вносят радостное оживление. Несмотря на драматический срыв внутри побочной партии, просветленный колорит распространяется дальше и закрепляется в заключительной партии:

Однако появление побочной партии не вносит драматического контраста. Между темами экспозиции нет антагонизма и внутренних противоречий. Обе песенные лирические темы даны в сопоставлении, а не в столкновении. При этом исчезла необходимость в длительной подготовке побочной партии, в последовательности перехода. Тем самым существенно изменяются функции связующей партии. В данном случае она вовсе устраняется и заменяется коротким модуляционным ходом:

Взамен динамических факторов выдвигается новый элемент — колористическое толкование ладо-тональных функций. Побочная партия проходит в экспозиции в G-dur, а в репризе — в D-dur. Терцовые ладо-тональные сочетания (h-moll — G-dur, h-moll — D-dur) — это тонкие красочные оттенки, от которых светлеют сумрачные тона h-moll.

Мягкая лирика образов экспозиции лишает их способности противоборства. Поэтому в разработке темы главной и побочной партий почти полностью отстраняются. Исключение составляет синкопированная ритмическая фигура, отчлененная от побочной партии (аккомпанемент темы), но в драматической атмосфере разработки она теряет свою танцевальную игривость. Больше того, в контексте разработки ее синкопы лишь нагнетают состояние тревоги. Перерождаясь затем во второй фазе разработки в стучащий пунктирный ритм, они звучат уже с откровенной угрозой:

Разработка развертывается исключительно на материале вступления. Вступительное построение к ней звучит таинственно и настороженно. Унисонная тема, медленно и неуклонно сползая вниз, переходит в глухой рокот тремоло басов.

На этом фоне поднимается цепь восходящих секвенций, построенных на интонациях той же темы. В движении секвенций с имитационно переплетающимися мотивами вскрывается их внутренняя драматическая страстность. В момент первой кульминации напряжение разряжается взрывом всего оркестра:

Следующее звено разработки состоит из сцепления остро контрастирующих фраз; здесь-то и появляется синкопированная фигура из побочной партии. Сначала она противопоставляется tutti оркестра, а затем совсем стушевывается, освобождая «поле действия» основной теме.

«Водоразделом» между двумя фазами разработки и ее центральным моментом служит полное проведение темы вступления в субдоминантовой тональности (e-moll).

Мощные оркестровые унисоны, поддержанные тромбонами, исчезновение вопросительных интонаций (полная совершенная каденция) сообщают теме характер волевой, категорический, в прямой зависимости от которого находится дальнейший ход событий:

Вторая фаза разработки протекает в крайнем напряжении. Вся музыкальная ткань находится в непрестанном движении; в разных оркестровых сочетаниях канонически разрабатываются отдельные мотивы вступления, вводится новый выразительный эпизод со «стучащим» пунктирным ритмом. Наконец наступает момент кульминации: он-то и выявляет трагическую неразрешимость поставленных вопросов. В острой ладовой «борьбе» D-dur и h-moll «победа» остается за последним.

Ладовая и интонационная окраска последних фраз разработки предрешает возврат к меланхолической настроенности главной партии:

Реприза не вносит существенно нового, способного направить развитие в какую-либо иную сторону. В коде вновь скорбно звучит тема вступления, за которой как бы остается последнее слово:

Вторая часть симфонии — Andante con moto.

Удивительна поэзия ее печальной отрешенности. Глубокий лиризм, то спокойно созерцательный, то чуть взволнованный исходит от тем медленной части симфонии. Нежность красок ладо-гармонической палитры с неожиданными гармоническими сдвигами, тональными переходами, колебаниями мажорного и минорного ладов, прозрачный оркестровый фон, где преобладает звучание струнной группы в комбинации с деревянными духовыми, — все это обволакивает темы тончайшим поэтическим колоритом, легким дыханием природы:

Своеобразно строение Andante. В нем свободно сочетается замкнутость структуры первой и второй тем с некоторыми типичными чертами сонатной формы (Форма Andante наиболее близка сонате без разработки. Главная и побочная партии изложены развернуто, каждая имеет трехчастную структуру; при этом особенность побочной партии — в ее преимущественно вариационном развитии.), текучесть музыкальной ткани — с преобладанием приемов вариационного развития. По сути во второй части симфонии h-moll заметна тенденция к созданию новых романтических форм инструментальной музыки, синтезирующих черты разных форм; в завершенном виде они представлены будут в творчестве Шопена, Листа.

В «Неоконченной» симфонии, как и в других произведениях, Шуберт поставил в центр жизнь чувств простого человека; высокая степень художественного обобщения сделала его творчество выражением духа эпохи.

По сей день музыковеды расходятся во мнениях относительно того, почему Шуберту не удалось завершить симфонию. Некоторые предполагают, что он прекратил работу посреди скерцо осенью 1822 года, потому что он связал это со своей первоначальной вспышкой сифилиса, или что его отвлекло вдохновение для его Странствующей фантазии для фортепиано соло, которая занимала его время и энергия сразу после этого. Это могло быть сочетание обоих факторов.

СОДЕРЖАНИЕ

История ранних веков

Что, возможно, никогда не будет известно, так это то, какую часть симфонии Шуберт на самом деле написал, и сколько из того, что он написал, он отдал Хюттенбреннеру. Существует следующее:

Ученый Шуберта Брайан Ньюбулд, который согласовал, оркестровал и предположительно завершил фортепианный набросок скерцо, считал, что это правда; но не все ученые согласны. В любом случае после начала скерцо в полной партитуре, отправленной Хюттенбреннеру, страницы кажутся вырванными. То, что Хюттенбреннер не выполнил эту работу и даже не сообщил обществу, что рукопись у него есть, любопытно и породило различные теории.

Завершенные движения

I. Allegro moderato

Начальная мелодия (виолончель и басы)

Перепросмотр состоит в основном из ортодоксального повторения тем в сонатной форме, за исключением того, что Шуберт повторяет мелодичную вторую тему в относительной тональности ре мажор вместо обычной си мажор (параллельно тонике си минор). Однако драматическая заключительная часть действительно заканчивается си-мажором и ведет к коде в тонической си-минор. Это напоминает вступительную тему для еще одной, финальной, драматической переработки, чтобы подготовить почву для выразительных заключительных аккордов.

II. Andante con moto

Третья и четвертая части

После того, как Хюттенбреннер выпустил две завершенные части Unfinished to Herbeck, некоторые историки музыки и ученые приложили немало усилий, чтобы «доказать» завершенность композиции даже в усеченной двухчастной форме, и действительно, эта сокращенная структура уже сама по себе очаровала слушателей. Считайте его одним из самых любимых произведений Шуберта. Тот факт, что классическая традиция вряд ли согласилась с тем, что симфония могла заканчиваться в тональности, отличной от той, в которой она началась (с первой частью си минор и финалом ми мажор по умолчанию незавершенными), и еще более неоспоримый факт, что Шуберт имел начал третью часть си минор (оставляя ровно 30 тактов полностью оркестрованного скерцо и 112 последующих тактов в короткой партитуре), противостоит точке зрения, что две завершенные части могут законно стоять отдельно.

Прием

Рецензируя премьеру симфонии в 1865 году, музыкальный критик Эдуард Ханслик писал:

В заключение он подчеркнул, что симфония входит в число самых красивых инструментальных произведений Шуберта.

Современные доработки

В 1927–28 Феликс Вайнгартнер написал Шестую симфонию «Трагика» (в память 19 ноября 1828 года, дня смерти Шуберта) как дань уважения Шуберту к столетию со дня его смерти. Второе движением симфонии Weingärtner является реализацией неполного эскиза Шуберта в скерцо (семьдесят лет до Newbould независимого усилия «s).

Британский пианист и специалист по Шуберту Энтони Голдстоун подготовил новое исполнение Симфонии с 4 частями для фортепианного дуэта, используя транскрипцию первых двух частей, подготовленных Хюттенбреннером, его собственное завершение Скерцо Шуберта и антракт Розамунд в транскрипции. Фридриха Германа, отредактированный Голдстоуном. Работа в этой завершенной версии была впервые записана в 2015 году Голдстоуном и его женой / партнером по дуэту Кэролайн Клеммоу в рамках их серии «Schubert: Unauthorized Piano Duos» для Divine Art Records.

В январе 2019 года китайская технологическая компания Huawei использовала искусственный интеллект для создания гипотетических мелодий для третьей и четвертой частей, на основе которых Лукас Кантор затем аранжировал оркестровую партитуру. Композиция была исполнена вживую в Cadogan Hall в Лондоне 4 февраля 2019 года. Однако многие считают результат неутешительным и далеким от стиля Шуберта. Гетц Рихтер пишет, например: «Завершенные движения тривиальны и достигают в конечном итоге неактуального семейного сходства с Шубертом».