какие известные десантные операции были проведены силами морской пехоты в период вов 1941 1945

«Черная смерть»: Шесть легендарных операций русских морпехов

«Орел мух не ловит»

Морские солдаты на протяжении многих десятилетий вступали в бой с врагом и защищали интересы Отечества на всех морях.Фотографии предоставлены globallookpress.com.

Неприступная крепость

До Средиземноморского похода адмирала Федора Ушакова никто и представить себе не мог, что неприступная крепость Корфу может пасть. Русско-турецкая война расставила свои акценты. Морпехи Ушакова в составе второй коалиции против Франции в ходе десантных операций освободили от французов Ионические острова, взяли штурмом ту самую Корфу и выбили противника из Италии, заняв Неаполь и Рим.

«Черная смерть»

Успешную операцию пытались повторить спустя несколько дней. Однако вторая группа далеко не прошла. Немцы разгромили наших ребят, а прибывшую на выручку группу разведчиков прижали к морю. Эвакуироваться было невозможно, слишком сложные погодные условия. Тогда командир группы Ульян Латышев передал последнюю радиограмму: «Подрываемся на своих гранатах. Прощайте!» Позже противник неоднократно отмечал открытое презрение морпехов к плену и их готовность умереть, но не покинуть свои позиции. Это лишь одна из историй, дающих понимание, почему немцы называли пехоту «черной смертью». Черные бушлаты, невероятная смелость. Даже когда всех бойцов Красной армии переодели в общевойсковую форму, морпехи сохранили тельняшки и бескозырки. В бой они шли нараспашку, закусив ленточки бескозырки зубами.

История морской пехоты России неразрывно связана с военной историей страны уже на протяжении трех столетий. Фотографии предоставлены globallookpress.com.

Победивший дракона

В годы войны с Японией огромную роль сыграла морская пехота Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии. Бои часто велись по прорыву готовившейся и совершенствовавшейся годами обороны Квантунской армии. Так, в первый день войны 9 августа 1945 года десант был высажен в город Фуюань на Амуре (около 60 км от Хабаровска). Бой завязался на улицах Фуюаня, старшина 1-й статьи Николай Голубков первым ворвался в один из японских дзотов, уничтожил гранатами его гарнизон, но и сам получил смертельное ранение. На месте гибели морского пехотинца местные жители установили памятник с надписью: «Человеку, победившему дракона».

Андреевский флаг над дворцом Дудаева

В дни Первой чеченской кампании солдаты и офицеры 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты вместе со спецназом и мотострелками принимали участие во взятии Грозного. Фотография Андреевского флага, развевающегося над дворцом Дудаева, обошла после победы все мировые средства массовой информации. Затем сводный батальон участвовал в боевых действиях в Веденском, Шалинском и Шатойском районах Чечни. В общей сложности он провел в боевых действиях около полугода и был выведен из Чечни 26 июня 1995 года. В сентябре 1999 года морпехи вернулись на Северный Кавказ, чтобы продолжить сражение с боевиками.

На абордаж

Патрулируя Аденский залив, российские морпехи помогают бороться с пиратами. Один из самых известных примеров случился в 2010 году, когда 5 мая был захвачен российский танкер «Московский университет». Наш экипаж заблокировали в 930 км от Сомали. Моряки забаррикадировались в машинном отделении, а капитан танкера успел передать сигнал бедствия. 20 часов пираты грабили танкер, пытаясь пробиться к экипажу. А после к судну подошли морпехи. После короткой перестрелки бойцы взяли корабль под контроль. Один пират был убит, остальные захвачены и позже отпущены с запасом продовольствия и воды, но без средств навигации. Всех российских военных, принимавших участие в освобождении судна, представили к государственным наградам.

Более 300 лет насчитывает история морских солдат, или морпехов, как нам привычней говорить сегодня. В 1705 году 27 ноября приказ о формировании на Балтийском флоте первого морского полка подписал Царь Петр I. Именно 27 ноября в новое время и было выбрано Днем морской пехоты.

Начинались морпехи с единственного полка. Менее чем через 10 лет создано уже пять батальонов. Первое боевое крещение морская пехота получила в 1706 году в Выборгском заливе при захвате в абордажном бою шведского бота «Эсперн». Отличилась она и в Гангутском сражении в 1714 году.

Морские пехотинцы высаживаются на берег с десантных кораблей и катеров, десантируются вертолетами корабельного и берегового базирования. Фотографии предоставлены globallookpress.com.

Сегодня «черные береты» несут службу на кораблях постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, а также на кораблях Северного и Тихоокеанского флотов, выполняющих задачи в различных районах Мирового океана.

Фотографии предоставлены globallookpress.com.

«Повод для гордости»

Каждый день Царьград рассказывает о событии в истории нашей великой страны. Хроники прошлых лет, безусловно, пересекаются с настоящим. Оглядываясь назад, мы понимаем, на кого стоит равняться, каких ошибок следует избегать и что сделать для счастливого будущего наших детей.

Пять героических десантов советских войск в годы Великой отечественной войны

18 января 1942 года началась Вяземская воздушно-десантная операция — одна из крупнейших в ходе Второй мировой. 201-я воздушно-десантная бригада и 250-й стрелковый полк были высажены в тыл немецкой группы армий «Центр» южнее Вязьмы. Высадка проводилась ночью, в сильный мороз. Тем не менее, советские бойцы сумели перехватить коммуникации противника. К 1 февраля в район Озеречни было десантировано еще три батальона общей численностью 2497 человек. Через несколько дней десантники сумели вывести из строя участки железной и автомобильной дорог, захватить ряд населённых пунктов и уничтожить штабы немецких частей.

В конце февраля 1942 года в районе поселка Желанье высадились главные силы 4 воздушно-десантного корпуса. Утром 26 февраля головной батальон капитана Плотникова с ходу двинулся в атаку на деревню Бородино. Не прошло и часа, как деревня была очищена от фашистов. Затем батальон захватил и деревню Горбачи, уничтожив до сотни немецких солдат и офицеров. 2-й батальон капитана Смирнова внезапной атакой овладел деревней Тыновка, 4-й батальон капитана Бибикова захватил деревню Куракино. 28 февраля, после трехдневных упорных боев, 9-я воздушно-десантная бригада полковника Курышева овладела деревней Ключи. В результате боев были разгромлены два батальона и штаб 12-го пехотного полка фашистов. Немцы потеряли только убитыми до 600 солдат и офицеров.

Мы сделали подборку из наиболее известных подвигов десантников в Великой Отечественной войне.

В результате операции на аэродроме были уничтожены 13 и повреждены 10 вражеских самолетов. В ходе боев на аэродроме и при отходе десантников в горы были уничтожены более 40 гитлеровцев, около 15 казаков-предателей, 4 пулемета, перерезаны 11 линий телефонной связи и один кабель. Наши потери составили 22 человека погибшими и сбитый ТБ-3.

К 25 декабря 1941 года войска Манштейна находились буквально в двух шагах от Севастополя. Чтобы оттянуть силы врага, было решено осуществить высадку морского десанта на Керченский полуостров и в Феодосийский порт.

26−27 декабря были высажены десантные отряды на несколько плацдармов к северу и югу от Керчи. Наши войска понесли ощутимые потери. Положение усугубилось в последующие два дня, когда сильный шторм и замерзание Азовского моря сорвали доставку подкреплений на плацдармы.

В ночь с 28 на 29 декабря началась высадка в Феодосии. Первым в акваторию порта ворвались два наших катера «морской охотник», которые промерили глубины. Вслед за ними вошли эсминцы «Шаумян», «Незаможник» и «Железняков», а также крейсеры «Красный Кавказ» и «Красный Крым». Артиллерия крейсеров — 180-мм главный калибр — подавила батареи противника, уничтожила несколько танков, рассеяла колонну автомобилей с пехотой, подходившую к городу. В 7.20 утра в захваченном порту ошвартовался транспорт «Кубань», с которого были высажены 627 бойцов, выгружены 9 орудий, 6 минометов, 15 автомашин и порядка 112 тонн.

Начались уличные бои, и к вечеру город был взят. Константин Симонов, прибывший в Феодосию 1 января 1942 года, застал такую картину: «У низкой портовой стенки, которую я помнил в с детства, валялись скрюченные трупы немцев… Валявшиеся на улицах трупы иногда были полуголые: немцы, застигнутые врасплох, часто выскакивали из домов в чем попало, а многих убили прямо в домах».

Десант в Феодосию заставил немцев немедленно выводить войска из Керчи. Таким образом, Керчь была взята с минимальными усилиями, по существу бескровно.

В ноябре 1943-го Керченский полуостров оборонял 5-й немецкий армейский корпус, усиленный артиллерией, танками и авиацией — всего 85 тысяч солдат и офицеров. Керченский пролив и подходы к нему были минированы. Противник построил три рубежа обороны общей глубиной до 80 км. Наши сторожевики и эсминцы не могли войти в Керченский пролив из-за малых глубин и минной опасности.

Высадка десанта была назначена в ночь на 1 ноября. Однако 31 октября стало сильно штормить. Генерал Петров сначала приказал продолжать операцию, а через некоторое время вынужден был отменить высадку основного десанта. В это время десант в Эльтиген был уже на полпути к цели, и отменять операцию было поздно.

Десантники высаживались на берег, иногда вплавь в ледяной воде. К исходу 1 ноября моряки овладели плацдармом шириной до пяти и глубиной до двух километров. С наступлением темноты началась высадка последующих эшелонов войск. Всего к исходу 3 ноября в район Эльтигена было доставлено 9418 человек с орудиями, минометами и боеприпасами.

За 26 суток катерам лишь 16 раз удалось прорваться к плацдарму. Десант испытывал острый недостаток в боеприпасах и продовольствии, не мог эвакуировать раненых. В то же время, он выполнил свою задачу, значительно облегчив высадку основных сил десанта севернее Керчи.

В начале 1942-го немцы вплотную подошли к Севастополю. Чтобы оттянуть силы противника от главной базы Черноморского флота, командование приняло решение высадить на крымское побережье несколько тактических десантов, в том числе в Евпатории. В десант пошли 533 моряка, три группы разведчиков штаба Черноморского флота, и сводный отряд пограничников и милиционеров.

5 января отряд кораблей в составе быстроходного тральщика «Взрыватель», семи сторожевых катеров и буксира достигли Евпаторийской бухты. Осуществив высадку и забрав первых раненых, корабли ушли в Севастополь. На рейде остались тральщик и морской охотник «081».

На Пассажирской пристани высадка десанта проходила в условиях наиболее ожесточенного сопротивления фашистов. Часть настила пристани была взорвана. Чтобы ускорить бросок на берег, группа бойцов во главе с комиссаром бросились вводу, достигли берега и, разобрав киоск на берегу, соорудили временный настил. Десантники, стоя в ледяной воде, подпирали настил собственными плечами, и по их плечам шли на берег танкетки и противотанковые пушки.

На берегу завязался жестокий бой. Для борьбы с десантом гитлеровцы срочно направили в Евпаторию 105 пехотный полк, 22-й разведывательный и 70-й саперный батальоны, несколько артиллерийских батарей, танки, самоходные орудия и авиацию. К 10 часам утра немцы имели уже более чем 5-кратное превосходство в живой силе и подавляющее преимущество в технике.

Десантный батальон, прижатый к морю, яростно отбивал атаки врага. Сутки в городе не прекращалась стрельба. Вечером 6 января десантники приняли решение вырваться из окружения. Только четверым во главе с капитан-лейтенантом Иваном Литовчуком удалось достичь Севастополя и принести весть о разгроме десанта.

Лента новостей

Глава МИД России обсудил с французским коллегой Мали и Украину

Желание защищать народ ЦАР побудило членов радикальных группировок капитулировать

NetEasе: пугающий ответ России на провокации против «СП-2» вынудил поляков искать защиты у США

Лавров указал на важность внесения российского «Спутника V» в список одобренных ВОЗ вакцин

NetEase: США бросили перчатку России в Черном море, но получили по лбу

Лавров и глава МИД Турции Чавушоглу начали переговоры в Риме в рамках саммита G20

Политолог Фененко назвал показным призыв стран НАТО по ядерной доктрине США

Захарова: глава МИД Аргентины Кафьеро привился вакциной «Спутник V»

Sohu объяснило оружейный успех России в Индии, до которого американцам далеко

США и «евротройка» намерены принять меры против ядерной программы Ирана

Рубрики

Главные десантные операции советских и российских войск

Подпишитесь на нас

Ровно 77 лет назад, 26 декабря 1941 года, началась Керченско-Феодосийская десантная операция – одна из крупнейших и значительных десантных операций в истории отечественной армии. Более 40 тысяч красноармейцев, свыше 600 самолетов и 250 военных кораблей и судов и, конечно же, слаженная работа военачальников – все это стало залогом освобождения Керченского полуострова от немецкой оккупации. Редакция «ПолитРоссии» предлагает своим читателям вспомнить о самых знаковых и выдающихся отечественных десантных операциях, как морских, так и воздушных.

Керченско-Феодосийская десантная операция

По состоянию на декабрь 1941 года именно Крым находился в бедствующем положении – сопротивление немецким войскам оказывал лишь Севастополь, в то время как остальные районы полуострова были оккупированы. Вермахт предпринимал несколько попыток взять будущий город-герой, но они не увенчались успехом. И тогда командующий 11-й армией Эрих фон Манштейн принял решение стянуть к городу почти все имеющиеся в распоряжении силы, оставив в районе Керчи лишь одну-единственную дивизию. И это решение стало его роковой ошибкой.

Командование Закавказского фронта в лице командующего Дмитрия Тимофеевича Козлова и начальника штаба Федора Ивановича Толбухина составило план, суть которого заключалась в одновременной высадке в район Керчи и в Феодосийский порт 51-й и 44-й армий, которые должны были окружить и уничтожить керченскую группировку противника. В дальнейшем же планировалось деблокировать осажденный Севастополь.

В ходе операции на полуостров высадились более 40 000 человек, высадка закончилась 29 декабря. И уже к исходу этого дня было полностью сломлено сопротивление немецкого гарнизона. После этого в Феодосию начало поступать подкрепление. Всего в ходе операции были задействованы 82 500 человек и несколько сотен орудий, минометов, танков. В конечном итоге положение немецких войск в Крыму стало угрожающим, и фон Манштейн был вынужден остановить штурм Севастополя. Керченская десантная операция является первой столь масштабной операцией, и, хоть в дальнейшем ее успех и не удалось развить, она все равно вошла в историю отечественной армии.

Григорьевский десант

Фактически это первый результативный морской десант ВМФ СССР на территории Черного моря – 22 сентября 1941 года полк морской пехоты Черноморского флота высадился в районе села Григорьевка, в тылу румынских войск, осаждавших Одессу. Необходимость этой операции была обусловлена тем, что румынские войска существенно потеснили части Одесского оборонительного района (ООР) в его восточном секторе. Это привело к тому, что город, порт и подходившие к нему корабли оказались в зоне огня вражеской артиллерии.

Успешные действия советских солдат привели к тому, что неприятель был отброшен от Одессы на 10 километров.

Керченско-Эльтигенская десантная операция

Старт операции был дан 31 октября 1943 года, а цель заключалась в создании полноценного плацдарма на территории Керченского полуострова, который бы сыграл в дальнейшем ключевую роль в освобождении Крыма от вражеских войск. В ходе операции три стрелковые дивизии 56-й армии высадились в районе Керчи на главном направлении, а еще одна, дивизия 18-й армии, была выброшена на вспомогательное направление.

Уже во время высадки гитлеровские войска открыли огонь по десанту. Тем не менее, выгрузку военнослужащих и техники все же удалось осуществить. К исходу 1 ноября десантники овладели плацдармом шириной до 5 км и глубиной до 2 км. А к 3 ноября в район Эльтигена было доставлено 9418 человек с орудиями, минометами и боеприпасами.

Наиболее ожесточенные бои в ходе этой операции велись на территории Эльтигенского плацдарма – его осаду гитлеровские войска вели на протяжении полутора месяцев, и лишь 10 и 11 декабря они были эвакуированы из-под огня. На первый взгляд, итоги этой десантной операции были невелики, но в глобальном смысле она имела огромное значение. Фактически, захваченный десантом плацдарм сыграл существенную роль в дальнейшем освобождении Крыма. О большом значении операции говорит и тот факт, что 129 участвовавших в ней воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, а в память об операции был выпущен памятный знак «Участник Эльтигенского десанта».

Вяземская воздушно-десантная операция

В представлении многих десант устойчиво ассоциируются лишь с воздушными войсками и парашютистами, что вполне объяснимо – ВДВ нашей страны также имеют богатую и долгую историю. И одно из самых заметных в ней мест занимает начавшаяся 18 января 1942 года Вяземская операция.

Главной целью операции являлась помощь армиям Калининского и Западного фронтов. Для этого в тыл противника высадились около 10 тысяч красноармейских бойцов. После первого натиска нашим солдатам удалось прорвать немецкую оборону сразу в нескольких участках. Однако в дальнейшем десантный корпус столкнулся с серьезным сопротивлением немецких войск – им приходилось противостоять не только пехоте, но и танкам противника.

В конечном итоге 4-й воздушно-десантный корпус был вынужден занять оборону, которая фактически продлилась до июня 1942 года – именно тогда десантники смогли соединиться с войсками армии.

Днепровская воздушно-десантная операция

Проходила с 24 сентября по 28 ноября 1943 года и наряду с Вяземской считается крупнейшей воздушно-десантной операцией РККА в годы войны. Со стороны отечественной армии в ней участвовали около 10 тысяч человек. Цель операции – содействие войскам Воронежского фронта в форсировании Днепра.

Несмотря на все масштабы, данная операция закончилась неудачей – сказались непродуманность плана, разобщенность десантных бригад и отказ от предварительной разведки. Фактически все высадившиеся десантники оказались окруженными большими силами противника. Из-за отсутствия разведданных советские военнослужащие не знали ни местности, ни обстановки, что еще более усложнило возможности для сопротивления.

Тем не менее, советским десантникам удалось отвлечь на себя значительные силы противника, а также нанести ему существенный урон. В частности, в ходе операции было убито до 3000 немецких солдат, уничтожено 15 эшелонов, 52 танка, 6 самоходных орудий, 18 тягачей и 227 автомашин. Но все это не повлияло на оценку со стороны высшего руководства СССР – проведение операции было очень негативно оценено Иосифом Сталиным. Спустя два месяца после старта, 28 ноября, все десантные части были выведены из боя и отведены в тыл на переформирование.

Моонзундская десантная операция

Десантные операции во время Великой Отечественной войны проводились не только на южных, но и северных территориях. И одной из таких является Моонзундская операция, проходившая с 27 сентября по 24 ноября 1944 года, целью которой являлось освобождение островов одноименного архипелага от немецких войск.

К тому моменту вся материковая часть Эстонии уже была освобождена от противника, и Германия считала острова последними опорными пунктами, обеспечивавшими использование морских сообщений для снабжения своих войск в районе Риги. И советское командование решило любой ценой лишить немцев этого плацдарма.

Первоначально в высадке приняли участие 1150 человек, зачистивших территорию острова Муху. После этого дополнительно были переброшены еще 5600 десантников. В общей сложности операция продолжалась почти два месяца, и за это время были освобождены четыре острова. Эта операция позволила кораблям Балтийского флота установить контроль над Финским и Рижским заливами.

Курильская десантная операция

Действовал десант и на Тихоокеанском фронте. Так, с 18 августа по 1 сентября войска 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР 1945 года провели операцию против японских войск по освобождению 56 островов Курильской гряды.

В операции приняли участие порядка 15 тысяч советских морских пехотинцев и солдат стрелковых подразделений. Высадка войск началась с острова Шумшу, и именно бои за него оказались наиболее кровопролитными: советские войска потеряли 416 убитыми, 123 пропавшими без вести (в основном утонувшие при высадке), 1028 ранеными. Японцы же потеряли убитыми и ранеными 1018 человек, но при этом более 12 тысяч японских солдат было взято в плен.

Всего же в ходе Курильской операции были захвачены 50 442 японских солдат и офицеров. При этом стоит отметить, что весь план действий был подготовлен в рекордно сжатые сроки, что не сказалось на качестве исполнения.

В память о павших во время Курильской операции бойцах в городах Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск воздвигнуты памятники.

Марш-бросок на Приштину

К тому моменту страны НАТО вовсю двигались к полному и окончательному расчленению Югославии. И на 12 июня был запланирован ввод сухопутного контингента войск Альянса на территорию Косовского края. В связи с этим в Москве приняли решение сыграть на опережение и совершить параллельный ввод войск и установить контроль над Приштинским аэропортом.

Ситуация осложнялась тем, что свое воздушное пространство закрыли Венгрия и Болгария. И тогда батальон ВДВ, базировавшийся на территории Боснии, скрытно выдвинулся в сторону Приштины. Бросок в 600 километров 200 десантников совершили фактически за ночь. Причем последние 15 километров пути в буквальном смысле проходили в режиме гонки с двумя британскими бронетанковыми колоннами. В итоге этот забег остался за россиянами – к семи утра 12 июня батальон занял нужные позиции.

Впоследствии командование НАТО поставило перед английским генералом Майклом Джексоном приказ взять аэродром любой ценой. По свидетельствам очевидцев, командующий использовал довольно крепкие выражения, однако в конечном итоге заявил, что не хочет развязывать Третью мировую войну.

«Черная смерть»: самые яркие операции русских морпехов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Черные береты, якорь на шевроне, тельняшка и особенный флотский кураж. В понедельник, 27 ноября, свой профессиональный праздник отмечают матросы, офицеры и мичманы Морской пехоты России. Этот род береговых войск ВМФ по праву считается частью элиты Вооруженных сил — наравне с десантниками и спецназом. За свою более чем 310-летнюю историю морпехи сражались в сотнях битв, совершили множество подвигов и неоднократно обращали врага в бегство одним своим появлением. В их боевом активе — Северная война с Швецией, штурм Корфу и Измаила, Средиземноморский поход адмирала Ушакова, Бородинская битва, Крымская и Русско-турецкая кампании, две мировые войны и вооруженные конфликты последних десятилетий. О самых ярких примерах героизма русской морской пехоты в ХХ и ХХI веках — в материале РИА Новости.

Не сдаваться

Одной из первых героических страниц в истории советской морской пехоты стал знаменитый Евпаторийский десант в январе 1942 года. Операции предшествовала успешная вылазка советских военных моряков из осажденного Севастополя, совершенная месяцем ранее. Отряд из 56 морпехов под командованием капитана Василия Топчиева высадился с двух катеров в крымской Евпатории, разгромил жандармерию и полицейское управление, уничтожил на аэродроме немецкий самолет, а в порту — несколько кораблей и катеров противника. Кроме того, бойцам удалось освободить 120 военнопленных и без потерь вернуться в Севастополь.

Советское руководство оценило результаты вылазки и решило устроить новую операцию, более масштабную. Пятого января 1942-го в евпаторийском порту высадилась вторая группа под командованием все того же капитана Топчиева. К сожалению, повторить успех первой ей не удалось. Немцы быстро окружили отряд, и спустя двое суток непрерывных боев он был разгромлен. Вскоре подводная лодка М-33 высадила на берег 13 разведчиков для поиска пропавшей группы. Немцы прижали к морю и их. Сложилось безнадежное положение — эвакуировать отряд никак не удавалось из-за шторма. Через неделю командир группы комиссар Ульян Латышев передал последнюю радиограмму — «Подрываемся на своих гранатах. Прощайте!» Позже противник неоднократно отмечал открытое презрение советских морпехов к плену и их готовность умереть, но не покинуть свои позиции. Недаром немцы уважительно прозвали этих бойцов «черной смертью».

Маньчжурский плацдарм

Досталось от советских морпехов и японцам. Девятого августа 1945 года, в первый же день Маньчжурской операции, корабли Амурской флотилии высадили тактический речной десант у поселка Фуюань. Этот населенный пункт был частью мощного укрепрайона Квантунской армии на Амуре в 60 километрах от Хабаровска. Непосредственное участие в высадке приняли бойцы 630-го стрелкового полка. На улицах Фуюаня развернулись ожесточенные бои.

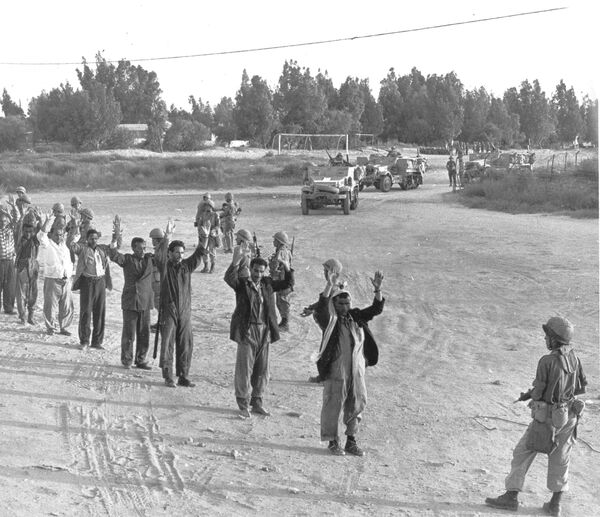

Демонстрация флага

В годы холодной войны морская пехота СССР тоже не сидела сложа руки. Многие из их операций остаются под грифом «секретно» — до сих пор нет достоверных сведений о прямом участии морпехов в боевых действиях. Тем не менее известно, что бойцы ВМФ СССР привлекались для помощи некоторым арабским государствам в их противостоянии с Израилем, завершившимся Шестидневной войной. В частности, 309-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Севастополе, в начале июня 1967 года был переброшен к берегам Сирии. Первоначальной задачей подразделению была поставлена высадка в портах для поддержки правительственных войск в случае дальнейшего продвижения израильских войск на Голанских высотах. Но в связи с прекращением боевых действий группа десантных кораблей убыла к берегам Египта в стратегически важный Порт-Саид для его обороны.

А с мая 1969 года, в связи с дальнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта, командование советских Вооруженных сил сформировало сводный усиленный батальон морской пехоты для охраны Порт-Саида. В то время город был одним из пунктов дислокации Средиземноморской эскадры ВМФ СССР.

Чеченскими тропами

Российские морпехи неоднократно участвовали в вооруженных конфликтах и после распада СССР. Во время Первой чеченской кампании солдаты и офицеры 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты совместно с мотострелками и спецназом брали Грозный. Фотография Андреевского флага, развевающегося над дворцом Дудаева, в то время обошла все ведущие мировые СМИ. После захвата Грозного сводный батальон участвовал в боевых действиях в Веденском, Шалинском и Шатойском районах Чечни. В общей сложности он провел в боевых действиях около полугода и был выведен из Чечни 26 июня 1995 года. Но в сентябре 1999 года морпехи вернулись на Северный Кавказ.

Выручить своих

Российские морпехи вносят свой вклад и в борьбу с пиратством, регулярно патрулируя Аденский залив. И такие походы далеко не всегда заканчиваются мирно. Пятого мая 2010 года пираты захватили российский танкер «Московский университет» в 930 километрах от побережья Сомали. Экипажу удалось забаррикадироваться в машинном отделении. Бандиты пытались проникнуть внутрь, но не смогли. В течение следующих 20 часов они безнаказанно грабили открытые помещения танкера.