какие задачи решаются с помощью рлс

Задачи, решаемые радиолокационными системами

Радиолокация– область радиотехники, в которой с помощью электромагнитных полей получают информацию о расположенных в пространстве удаленных объектах (целях), электрические и магнитные свойства которых отличаются от свойств окружающей среды.

Различают следующие виды целей: аэродинамические (самолеты, крылатые ракеты, вертолеты и др.), наземные и надводные (автомашины, танки, корабли и др.), космические (баллистические ракеты, спутники и другие космические аппараты), подземные и подводные (полости в грунте, различные объекты в земле и воде и другие), природного происхождения (облака, планеты, естественные ориентиры на местности и др.).

В радиолокационных станциях (РЛС) используются электромагнитные излучения декаметровых, метровых, дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн.

Основные задачи, решаемые РЛС:

· измерение координат целей и других параметров их движения;

Задача обнаружения заключается в принятии решения о наличии или отсутствии цели в каждом выделенном элементе пространства, входящем в зону контроля станции с минимальными вероятностями ошибок во всей зоне ответственности.

Задача измерения сводится к оцениванию координат и параметров движения целей с максимальной точностью. Измеряют дальность до цели, ее угловые координаты (азимут и угол места), радиальную скорость.

Задача разрешения состоит в обнаружении и измерении параметров произвольной цели в условиях присутствия других объектов (целей).

Задача классификации (распознавания) заключается в установлении принадлежности цели к определенному классу. Всю совокупность перечисленных информационных задач радиолокации характеризуют общим термином радиолокационное наблюдение.

На радиолокационные станции воздействуют помехи природного происхождения, от других радиоэлектронных средств и умышленные (организованные).

Какие задачи решаются с помощью рлс

Рассмотрим упрощенную структуру радиолокационной системы, входящей в состав зенитной ракетной системы (ЗРС) (рисунок 1, 2).

Основными ее элементами являются радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и управления стрельбой, системы сбора информации и управления, а также пусковые комплексы.

РЛС обнаружения на средних и больших высотах строятся на базе импульсных локаторов и предназначены для обзора воздушного пространства, определения сферических координат целей (азимут, угол места и дальность) и их государственной принадлежности. Зона видимости таких станций (рисунок 2 а, б) должна обеспечивать возможность оценки воздушной обстановки в зоне действия всей ЗРС, поэтому их дальность действия максимальна (300 и более километров), а обзор по азимуту организуется круговой. Количество одновременно обрабатываемых целей может достигать сотен. Необходимо отметить, что на малых высотах возможности по обнаружению целей ограничены дальностью прямой видимости (несколько десятков километров). Координаты и параметры движения целей, измеренные РЛС обнаружения, служат исходными данными для решения задач распределения целей между РЛС управления стрельбой и выдачи им целеуказания пунктом управления.

РЛС обнаружения на малых высотах строятся на базе непрерывных доплеровских локаторов и предназначены для кругового обзора воздушного пространства на малых и предельно малых высотах, как правило, менее одного километра, измерения координат целей (азимут, радиальная скорость и дальность). Зона обзора таких станций определяется дальностью прямой видимости и не превышает величины 30-50 километров на высоте 50 метров (на высоте 1000 метров более 100 км). Они размещаются в непосредственной близости от РЛС управления стрельбой и обеспечивают обнаружение и измерение координат целей, появляющихся из-за линии горизонта.

5.8.2. Состав типовой РЛС

Техническими средствами получения радиолокационной информации (РЛИ) являются РЛС, которые, как правило, объединены со средствами передачи данных и управления в радиолокационные системы.

Каждая РЛС содержит большое число взаимосвязанных устройств, которые можно рассмотреть на примере типовой РЛС.

Состав и назначение элементов типовой РЛС.

Антенная система (АС) (в общем случае включает приемную и передающую антенны) и аппаратура правления лучом предназначены для формирования диаграмм направленности на передачу и прием и управления их положением в пространстве. Как правило, к антенной системе относят волноводные тракты, соединяющие ее с приемником и передатчиком.

Радиопередающее устройство(РПУ) предназначено для формирования зондирующего сигнала (ЗС) с заданным законом модуляции. В общем случае РПУ может использоваться не только для формирования ЗС, но и для генерации других сигналов, например импульсных последовательностей для передачи команд управления на борт ракеты.

Радиоприемное устройство(РПрУ) предназначено для усиления и выделения принятых от целей (ракет) сигналов на фоне помех, решения задач автоматического обнаружения и измерения координат объектов. В общем случае РЛС может иметь в своем составе несколько приемных устройств, в зависимости от круга задач решаемых станцией.

Индикаторное устройство(ИУ) предназначено для наглядного отображения информации о воздушной обстановке и состоянии аппаратуры РЛС. Следует обратить внимание на то, что в состав индикаторных устройств входит большинство органов управления локатором, то есть ИУ представляют собой рабочие места операторов РЛС.

Устройство управления и синхронизации (УУиС) предназначено для управления режимами работы РЛС, синхронизации работы всех ее элементов и строится, как правило, с использованием вычислительной техники. УУиС включает в себя генераторы опорных сигналов (как импульсных так и гармонических), специализированные вычислители и ЭВМ общего назначения. Именно вычислительные средства УУиС используются для решения задач следящего измерения координат объектов, расчета их траекторий, пуска и наведения ракет.

Источники питания и вспомогательное оборудование обеспечивают формирование необходимых питающих напряжений для аппаратуры РЛС, вентиляцию и охлаждение аппаратуры, освещение рабочих мест, связь.

5.8.3. Тактические характеристики РЛС

Основные тактические характеристики РЛС :

Поскольку технические и тактические характеристики тесно связаны между собой, часто говорят о тактико-технических характеристиках – ТТХ.

5.8.4. Технические характеристики РЛС

Основные технические характеристики РЛС :

Поскольку технические и тактические характеристики тесно связаны между собой, часто говорят о тактико-технических характеристиках – ТТХ.

5.8.5. РЛС обнаружения на средних и больших высотах

Главной задачей РЛС обнаружения целей на средних и больших высотах является оценка воздушной и помеховой обстановки и своевременное обнаружение самолетов противника на большой дальности, что в свою очередь позволяет привести средства огневого подавления в готовность к бою и уничтожить противника на подступах к рубежу выполнения задачи.

Особенностями такой РЛС являются:

1. Антенная система, представляющая собой приемо-передающую фазированную антенную решетку (ФАР) с большой площадью раскрыва.

2. Мощное радиопередающее устройство и чувствительный приемник.

3. Управление всеми режимами работы с командного пункта (КП) (пункта управления).

4. Отсутствие собственных вычислительных средств (для обработки РЛИ используются вычислительные мощности КП).

5.8.6. РЛС обнаружения на малых высотах

РЛС обнаружения целей на малых высотах имеет свои особенности, исходя из основного предназначения:

1. Поскольку дальность обнаружения маловысотных целей ограничена дальностью прямой видимости (40-50км на высоте Н=50м) необходимо повышать темп обновления информации о воздушной обстановке, который может составлять 3-4 секунды.

2. Для снижения влияния отражений ЗС от неподвижных местных предметов и подстилающей поверхности используется скоростной (доплеровский) канал обнаружения, позволяющий выбрать только сигналы, отраженные от подвижных объектов, т.е. целей.

Обзор пространства осуществляется непрерывным излучением сигнала передающего устройства при постоянной высокой скорости вращения антенной системы в азимутальной плоскости.

Приемное устройство располагается в непосредственной близости от приемного облучателя антенной системы с целью уменьшения потерь полезного сигнала. Управление работой передатчика и приемника, а также оценка принятого сигнала осуществляется специальной аппаратурой, которая располагается в отдельной кабине. Вся система РЛС полностью автономна и может работать как отдельная система. Однако при использовании специальной аппаратуры сопряжения работа РЛС может осуществляться под управлением других станций. Роль такой станции может выполнять РЛС управления стрельбой.

5.8.7. РЛС управления стрельбой

РЛС управления стрельбой зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) является многофункциональной. Она представляет собой сложную структуру.

Круг задач такой станции очень широк: обзор пространства, сопровождение воздушных целей, захват и наведение ракет. Учитывая это, антенная система РЛС строится на базе фазированных антенных решеток, что позволяет дискретно и с большой скоростью изменять положение диаграммы направленности в пространстве.

Основным элементом антенной системы (АС) является приемо-передающая антенна на базе фазированной антенной решетки проходного типа. Возможность использования одной антенны на прием и передачу обусловлена применением импульсных сигналов при работе по целям и ракетам. При этом излучение и прием сигналов происходит в разные моменты времени.

Диаграмма направленности антенны игольчатая, ширина ее главного лепестка зависит от выбранного режима работы и может составлять величину менее одного градуса. Диапазон длин волн – сантиметровый.

Для изменения положения рабочего сектора применен азимутальный привод, обеспечивающий механический разворот антенной системы и контейнера с приемопередающей аппаратурой.

Для определения государственной принадлежности целей в состав АС входит ФАР наземного радиозапросчика.

Для защиты от активных шумовых помех (АШП), действующих по боковым лепесткам ДН, используются дополнительные слабонаправленные компенсационные антенны, также реализованные на базе ФАР.

Радиопередающее устройство (РПУ) собрано по многокаскадной схеме и обеспечивает формирование различных видов сигналов для различных режимов работы РЛС:

Для обеспечения требуемой дальности обнаружения и возможности «силовой борьбы» с постановщиками активных помех передатчик формирует сигналы с высокой энергией, импульсная мощность может составлять десятки киловатт, средняя – единицы киловатт.

Для обеспечения требуемой точности измерения радиальной скорости целей в РПУ обеспечивается высокая стабильность частоты ЗС, кроме того сигнал с возбудителя передатчика используется в приемнике в качестве гетеродинного, для компенсации остаточных уходов частоты.

В целях повышения скрытности работы и помехоустойчивости РЛС в РПУ предусмотрена возможность быстрой смены номинала частоты ЗС.

Радиоприемное устройство(РПрУ)многофункционального локатора представляет собой совокупность нескольких специализированных приемников:

Перестройка частоты всех приемников осуществляется синхронно с изменением несущей частоты ЗС.

Для защиты от АШП, действующих по боковым лепесткам ДН, в высокочастотной части РПрУ реализован многоканальный квадратурный автокомпенсатор помех. В случае воздействия АШП по главному лепестку ДН, приемник, совместно с вычислительными средствами УУиС, обеспечивает определение направления на помехопостановщик (определяет пеленг постановщика помехи).

Для защиты от пассивных помех (ПП) в состав всех каналов целевых приемников включены частотно-временные селекторы.

Во всех приемниках используются цепи автоматической регулировки усиления (АРУ) и автоматической регулировки фазы (АРФ):

Индикаторные устройства(ИУ) обеспечивают наглядное отображение информации о воздушной обстановке, командах, поступающих с пункта управления, и состоянии аппаратуры.

Информация о воздушной обстановке отображается:

Информация о состоянии аппаратуры отображается на информационных табло (мнемотабло) и светодиодных индикаторах на передних панелях блоков ИУ. Там же размещены органы управления аппаратурой.

Устройство управления и синхронизации (УУиС) управляет режимами работы многофункциональной РЛС, синхронизирует все ее элементы и строится на базе вычислительного комплекса. УУиС включает в себя генераторы опорных сигналов (как импульсных, так и гармонических), специализированные вычислители и электронно-вычислительную машину (ЭВМ) общего назначения.

Устройство управления в реальном масштабе времени собирает информацию:

На основе анализа собранной информации в соответствии с программами, хранящимися в памяти ЭВМ, УУиС обеспечивает:

Вычислительные средства УУиС используются для решения задач автоматического сопровождения целей, пуска и наведения ракет и информационного обмена с пунктом управления.

Назначение, задачи и классификация радиолокационных станций.

Радиолокационной станцией (РЛС)называется совокупность радиотехнических средств, применяемых для получения радиолокационной информации о радиолокационных целях.

В английской и американской литературе для РЛС принято название Radar (Radio detection and ranging), что означает «радиообнаружение и определение расстояния».

Основными задачами РЛСявляются:

1. Обнаружение цели – принятие решения о наличии радиолокационного объекта (цели) в зоне радиолокационного наблюдения.

2. Опознавание цели – определение характера цели (наземная, воздушная или морская) и определение государственной принадлежности цели.

3. Распознавание цели– определение класса и идентификация цели.

4. Определение координат и параметров движения цели – определение текущей дальности до цели, ее угловых координат, а также скорости и ускорения цели, т.е. сопровождение цели.

В основу классификации РЛС положена классификация по назначению (рис.5.1). РЛС также классифицируются:

— по типу зондирующего сигнала;

— по диапазону длин волн или частот;

— по числу радиоканалов (одноканальные и многоканальные);

— по характеру сообщения (непрерывные, импульсные и цифровые);

— по модулируемому параметру радиосигнала (амплитудные, фазовые и частотные);

— по способу управления диаграммой направленности антенны (с электромеханическим или с электронным управлением);

2. Задачи, решаемые радиолокацией.

Радиолокацией называется область радиоэлектроники, обеспечивающая получение информации о цели путем приема и анализа радиоволн.

— аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, ДПЛА и т.д.);

— баллистические (баллистические ракеты, мины, снаряды);

— наземные или надводные (машины, танки, корабли).

Радиолокационная информация − совокупность сведений, получаемых средствами радиолокации. К таким сведениям относятся:

— отсутствие или наличие цели в данной области пространства;

— координаты и параметры движения цели;

— тип или класс цели.

Технические средства получения информации о цели называют радиолокационными станциями (РЛС) или системами.

Замечание. РЛС − это очень чувствительное устройство, способное обнаруживать сигналы мощностью

Как правило, работа РЛС происходит в условиях помех, которые могут быть:

— активными (активными шумовыми, имитирующими);

— пассивными (отражения от подстилающей поверхности, отражения от дипольных отражателей);

— естественными (космические излучения, например, солнечный свет и др.);

— индустриальными (например, излучения теле- и радиоустройств).

Радиолокация посредством РЛС решает три задачи:

1) Обнаружение цели − процесс установления факта наличия или отсутствия цели в анализируемой РЛС области пространства.

2) Измерение координат и параметров движения цели. Обычно в радиолокации используется сферическая система координат:

Рисунок 1.1 – Пояснения к измерению координат и параметров движения цели

В такой системе координат измеряются:

— дальность −

— азимут −

— угол места −

— радиальная скорость −

Измерение сводится к формированию оценок координат и скорости с ошибками, не превышающими допустимые.

Кроме того, часто используется декартова система координат, в которой измеряются координаты

3) Распознавание цели − установление класса или типа цели, путем анализа радиолокационных характеристик цели и координатной информации.

Процесс решения этих задач называется радиолокационным наблюдением.

3. Принципы получения радиолокационной информации.

Радиолокационное наблюдение осуществляется в соответствии со следующими принципами.

Принцип 1. При обнаружении, наличие цели в зоне действия РЛС устанавливается по факту приема радиолокационной станцией сигнала от этой цели. Способ получения такого сигнала определяет вид радиолокации.

Принцип 2. В основе определения координат и параметров движения цели лежат закономерности распространения радиоволн:

1) постоянство скорости распространения

2) прямолинейность распространения;

3) направленность излучения и приема, в основе которой лежит явление интерференции;

4) эффект Доплера-Белопольского.

В основе определения радиальной дальности лежат два первых свойства. При этом измеряется время запаздывания отраженного от цели сигнала относительно зондирующего сигнала (т.е. излучаемого РЛС):

из которого следует значение дальности до цели

В основе определения угловых координат лежат второе и третье свойства. Направление прихода сигнала от цели отождествляется с направлением на цель, которое характеризуется угловыми координатами.

В основе определения радиальной скорости лежит эффект Доплера-Белопольского. Этот эффект заключается в смещении частоты отраженного сигнала по сравнению с частотой зондирующего сигнала на величину

Принцип 3. В основе определения класса или типа цели лежит анализ характеристик отраженного или излученного целью сигнала с учетом координат и параметров движения цели. В характеристиках отраженного от цели сигнала содержится информация о размерах цели, ее ориентации в пространстве, о типе или классе двигательной установки, о распределении отражательной способности по поверхности цели.

Принцип 4. Для решения задач радиолокации необходимо выделить слабые сигналы от цели на фоне помех, а также различать сигналы ль разных целей. Это осуществляется путем использования различий в характеристиках сигналов и помех:

— временных (по времени задержки отраженного сигнала);

«Радиолокация для всех»: просто о сложном

В начале июня в свет вышла научно-популярная книга «Радиолокация для всех». Коллектив авторов под руководством генконструктора концерна «Вега», члена-корреспондента РАН, Владимира Вербы успешно справился с нелегкой задачей – рассказать просто о сложном.

Радиолокация с момента своего возникновения, в первую очередь, была нацелена на решение военных задач, но сегодня без ее помощи человек не может обходиться и в своей повседневной жизни – это мобильная связь, авиаперелеты, медицинская диагностика и многое другое. Данное издание может заинтересовать даже тех, кто совсем далек от радиотехники. Пролистаем книгу вместе и расскажем вкратце об основных понятиях, физических основах радиолокации и структуре РЛС.

Первые эксперименты: радиоволны в открытом море

Термин «радиолокация» происходит от двух латинских слов: «radiare», которое означает «излучать», и «locatio» – «размещение, расположение». Сложение этих двух слов позволяет трактовать, что радиолокация занимается определением местоположения различных объектов по излученным от них сигналам.

Это самое общее толкование слова «радиолокация». Более точной формулировкой будет следующая. Под радиолокацией понимают область радиоэлектроники, которая занимается разработкой методов и технических устройств (систем), предназначенных для обнаружения и определения координат и параметров движения различных объектов с помощью радиоволн.

С помощью радиолокации обеспечивается решение широкого круга задач, связанных с обнаружением воздушных и наземных объектов (целей), навигацией (обеспечением вождения) различных судов (воздушных и морских), с управлением воздушным и морским движением, управлением средствами ПВО, с обеспечением безопасности движения транспортных средств, с предсказанием возникновения погодных явлений, а также с поражением наземных (морских) и воздушных объектов в любое время суток и в любых метеоусловиях. Помимо этого, основываясь на принципах радиолокации, решаются задачи, связанные с диагностикой организма человека. Как видите, спектр задач, решаемых радиолокацией, достаточно широк несмотря на то, что радиолокация сравнительно молодое научное направление.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У

Первые упоминания о возможности использования радиоволн для обнаружения различных объектов относятся ко второй половине 90-х годов XIX столетия. В частности, годом рождения радиолокации в России считается 1897-й, когда изобретатель радио Александр Степанович Попов, проводя свои эксперименты в открытом море по установлению связи с помощью беспроводного телеграфа, обнаружил эффект отражения радиоволн. Было это так. Летом 1897 года под руководством А.С. Попова в Финском заливе проводились испытания радиоаппаратуры, изобретенного им беспроволочного телеграфа. В испытаниях принимали участие два морских судна – транспорт «Европа» и крейсер «Азия». На данных судах были установлены приемная и передающая аппаратура, и между ними поддерживалась непрерывная радиосвязь.

Неожиданно между кораблями прошел линейный крейсер «Лейтенант Ильин». Связь между кораблями прервалась. Через некоторое время, когда «Лейтенант Ильин» прошел линию, соединяющую корабли, связь возобновилась. Это «затенение» было замечено испытателями, и в отчете А.С. Попова по результатам экспериментов было отмечено, что появление каких-либо препятствий между передающей и приемной позициями может быть обнаружено как ночью, так и в тумане. Так родилась радиолокация.

Физика процесса: эффект Доплера, или «умное эхо»

Как и любое направление развития науки и техники, радиолокация базируется на некоторых физических основах, позволяющих обеспечивать решение стоящих перед ней задач, а именно: обнаруживать различного рода объекты и определять координаты и параметры их движения с помощью радиоволн.

Использование радиоволн, или, другими словами, электромагнитных колебаний (ЭМК), частотный диапазон которых сосредоточен в пределах от 3 кГц до 300 ГГц, определяет основные преимущества радиолокационных систем (РЛС) перед другими системами локации (оптическими, инфракрасными, ультразвуковыми). В первую очередь, это обусловлено тем, что закономерности распространения радиоволн в однородной среде достаточно стабильны как в любое время суток, так и в любое время года и, следовательно, изменение условий оптической видимости, обусловленных появлением дождя, снега, тумана или изменением времени суток, не нарушает работоспособность РЛС.

Основными закономерностями распространения радиоволн, которые позволяют обнаруживать объекты и измерять координаты и параметры их движения, являются следующие:

– постоянство скорости и прямолинейность распространения радиоволн в однородной среде (при проведении инженерных расчетов скорость распространения радиоволн принимают равной 3·10 –8 м/с;

– способность радиоволн отражаться от различных областей пространства, электрические или магнитные параметры которых отличаются от аналогичных параметров среды распространения;

– изменение частоты принимаемого сигнала по отношению к частоте излученного сигнала при относительном движении источника излучения и приемника радиолокационного сигнала.

Последнее свойство радиоволн в радиолокации называют эффектом Доплера по имени австрийского ученого Кристиана Андреаса Доплера, который в 1842 году теоретически обосновал зависимость частоты колебаний, воспринимаемых наблюдателем, от скорости и направления движения источника волны и наблюдателя относительно друг друга.

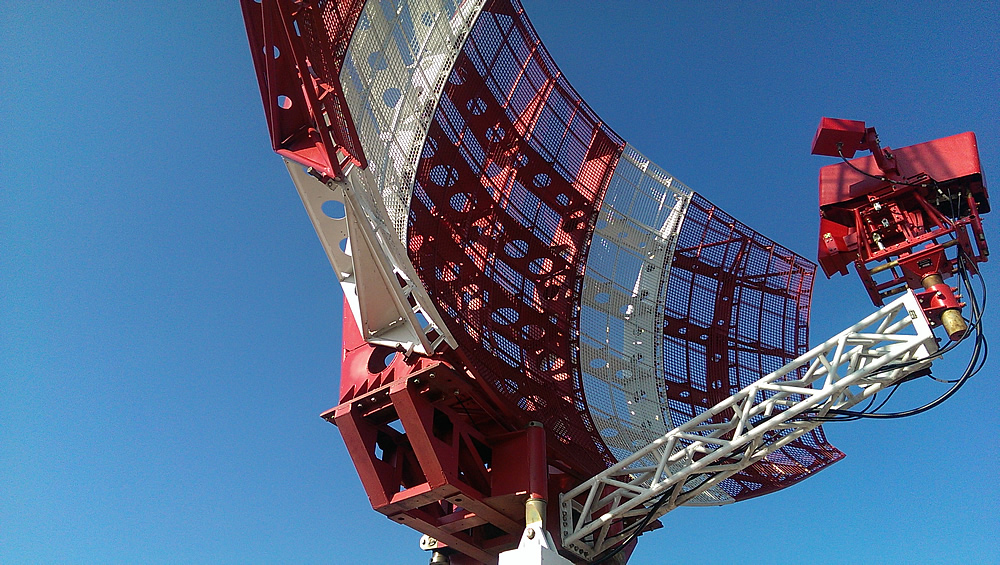

Доплеровский метеорологический радиолокатор

В 1848 году эффект Доплера был уточнен французским физиком Арманом Физо, а в 1900 году – экспериментально проверен русским ученым Аристархом Белопольским на лабораторной установке. В этой связи в научно-технической литературе наименование данного эффекта можно встретить под названием «эффект Доплера – Белопольского».

Для проведения процедуры измерения расстояния до цели РЛС излучает в ее направлении зондирующий сигнал. Данный сигнал доходит до объекта, отражается от него и возвращается обратно к РЛС. Поскольку, как отмечалось ранее, скорость распространения радиосигнала в однородной среде постоянная, то для определения дальности до объекта необходимо зафиксировать момент излучения зондирующего сигнала t0 и момент приема отраженного сигнала от цели t1. В результате разность (t1 – t0) позволяет определить время, в течение которого радиоволна проходит путь от РЛС к цели и обратно, которое равно 2Д, где Д – дальность до объекта (расстояние между РЛС и целью). Разность времен (t1 – t0) в радиолокации называют временем запаздывания и обозначают как tд. В результате при известной величине tд можно составить равенство 2Д = Сtд, из которого следует, что дальность до объекта (цели) равна Д = Сtд/2.

Таким образом, подводя итог процедуре измерения дальности до цели, можно констатировать, что для измерения с помощью РЛС расстояния до цели необходимо определить время запаздывания tд, которое при известной скорости распространения радиоволн позволяет определить дальность до нее.

Большой процент объектов радиолокационного наблюдения составляют подвижные или движущиеся цели. К таким целям, например, относятся самолеты, вертолеты, автомобили, люди и т.д. Основным отличительным признаком таких объектов является скорость их движения. Выявить эффект движения цели, как отмечалось ранее, можно, опираясь на эффект Доплера, который позволяет определить радиальную скорость движения цели. То есть частота принимаемых РЛС колебаний от цели, двигающейся ей навстречу, возрастает по сравнению со случаем неподвижной цели и уменьшается при удалении цели от РЛС. Данное изменение частоты принимаемого сигнала называют доплеровским смещением частоты. Величина данного смещения зависит от скорости взаимного движения носителя РЛС и цели. Необходимо заметить, что рассмотренные свойства радиоволн будут проявляться вне зависимости от условий оптической видимости в зоне радиолокационного наблюдения.

Основные классы РЛС

Выполнение частной задачи радиолокационного наблюдения, например обнаружения цели или измерения дальности до нее, осуществляется с помощью одноименных радиолокационных устройств – радиолокационного обнаружителя или радиолокационного измерителя дальности соответственно. Совокупность радиолокационных устройств, предназначенных для решения какой-либо общей задачи, например обеспечения перехвата воздушной цели либо поражения наземной цели и т. п., называется радиолокационной системой (РЛС), или радиолокатором. Техническая реализация такой системы обычно именуется радиолокационной станцией, а в англоязычной литературе – радаром.

Источником информации о цели в радиолокации служит радиолокационный сигнал. В зависимости от способов формирования радиолокационного сигнала различают следующие типы РЛС, или методы радиолокации.

1. Активные РЛС, или активный метод радиолокационного наблюдения. При данном методе с помощью РЛС формируется радиосигнал, который излучается в направлении на цель (зондирующий сигнал). В результате взаимодействия зондирующего сигнала с целью образуется отраженный сигнал, который поступает на вход приемника РЛС и затем обрабатывается в данном устройстве в целях извлечения информации о наблюдаемой цели. Данный метод радиолокационного наблюдения получил наибольшее распространение в современных РЛС. Необходимо заметить, что при использовании активного метода устройство формирования радиосигнала (передатчик) и приемник РЛС находятся в одной точке пространства.

2. Активные РЛС с активным ответом. Как и в предыдущем случае, с помощью РЛС формируется радиосигнал, который излучается в направлении на цель (зондирующий сигнал). Однако радиолокационный сигнал формируется не в результате отражения излучаемых электромагнитных колебаний целью, а за счет переизлучения их с помощью специального устройства, именуемого ответчиком-ретранслятором. Данный метод широко используется в системах определения государственной принадлежности наблюдаемых объектов, управления воздушным движением, а также в радионавигационных системах.

3. Полуактивный метод радиолокации, или полуактивные РЛС. При использовании данного метода радиолокационный сигнал формируется, как при активном методе путем отражения зондирующих электромагнитных колебаний от цели. Но передающее устройство (передатчик РЛС) и устройство, принимающее отраженные сигналы (приемник РЛС), разнесены в пространстве. Данный метод, например, широко используется при наведении управляемых ракет класса «воздух – воздух» на поражаемые воздушные цели.

4. Пассивная радиолокация, или пассивный метод радиолокационного наблюдения, основан на приеме собственного радиоизлучения целей. Отличительной особенностью таких систем является наличие в их составе только приемного устройства. Отсутствие необходимости формирования зондирующего колебания делает такие системы высокопомехозащищенными. Данные РЛС широко применяются при пеленгации радиоизлучающих систем противника, например РЛС, входящих в систему управления ПВО противоборствующей стороны.

Таким образом, радиолокационные системы могут быть активными, полуактивными, активными с активным ответом и пассивными. Кроме того, все существующие РЛС можно разделить на следующие основные группы.

В первую группу входят РЛС класса «воздух – воздух», основной задачей которых является обнаружение, измерение координат и параметров движения воздушных целей. К данным РЛС относятся, например, радиолокационные станции перехвата и прицеливания, устанавливаемые на самолетах-истребителях, либо авиационные РЛС дальнего радиолокационного обнаружения воздушных целей.

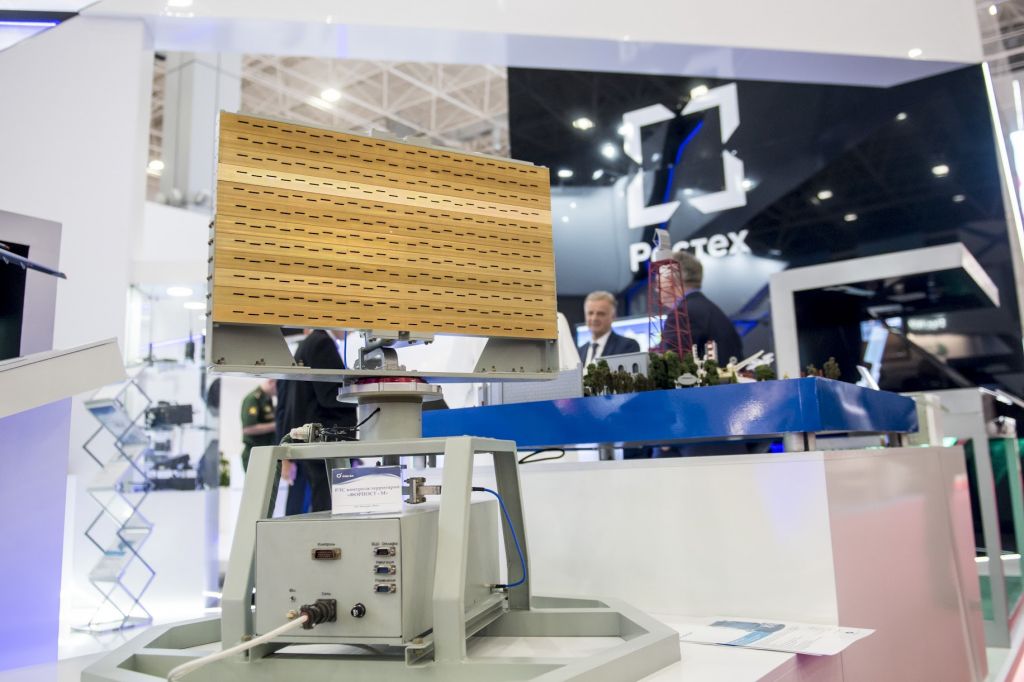

Радиолокационная станция контроля территорий «Форпост-М»

Вторую группу составляют РЛС класса «воздух – поверхность». Данные РЛС служат для получения радиолокационного изображения земной поверхности либо информации о координатах и параметрах движения наземных целей. К данным системам относятся, например, РЛС обзора Земли, которые обеспечивают получение радиолокационного изображения поверхности Земли и информации о координатах и параметрах движения наземных целей. В эту группу входят также и РЛС, обеспечивающие радиолокационную разведку наземных объектов и наблюдение малоразмерных наземных целей.

В третью группу входят РЛС класса «поверхность – воздух», основной задачей которых, как и радиолокаторов первой группы, является обнаружение, измерение координат и параметров движения воздушных целей. Однако местом установки таких систем являются либо поверхность Земли, либо объекты наземной и морской техники (подвижные или стационарные). Типичным представителем таких систем являются РЛС обнаружения, входящие в системы управления воздушным движением или противовоздушной обороны страны, а также РЛС, призванные для наблюдения за метеорологической обстановкой.

Четвертую группу составляют РЛС класса «поверхность – поверхность», основной задачей которых является обнаружение, измерение координат и параметров движения наземных целей либо воздушных объектов при перемещении последних по поверхности Земли. Типичным представителем таких систем являются, например, РЛС обзора летного поля, которые входят в системы управления движением самолетов при рулении их по летному полю.

Из приведенных примеров РЛС заявленных классов следует, что на первом месте в названии класса стоит слово, обозначающее место установки радиолокатора, а на втором – слово, определяющее объект, по которому работает РЛС. В частности, например, если речь идет о классе РЛС «поверхность – воздух», то это значит, что РЛС находится на земной поверхности, а объектами ее наблюдения являются воздушные цели.

Кроме отмеченных, существует еще одна группа РЛС, которые строятся по многофункциональному принципу и объединяют в себе решение задач, например, возлагаемых как на радиолокационные системы класса «воздух – воздух», так и на системы класса «воздух – поверхность». Другими словами, данные РЛС объединяют в себе функции радиолокаторов различных классов. Такими, например, являются бортовые РЛС, устанавливаемые на современные истребители.

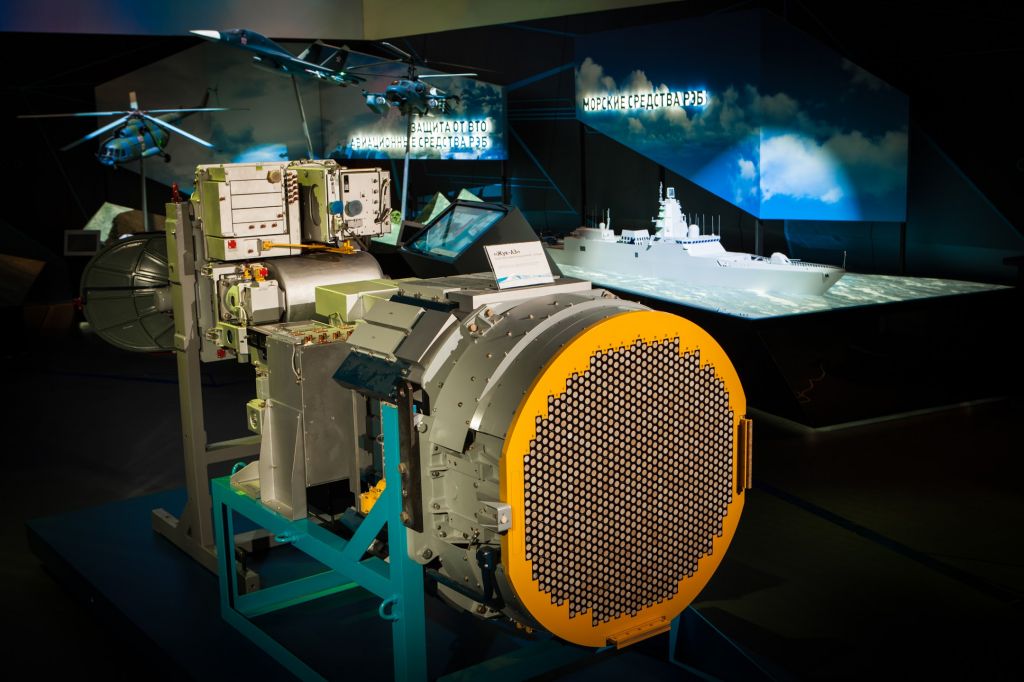

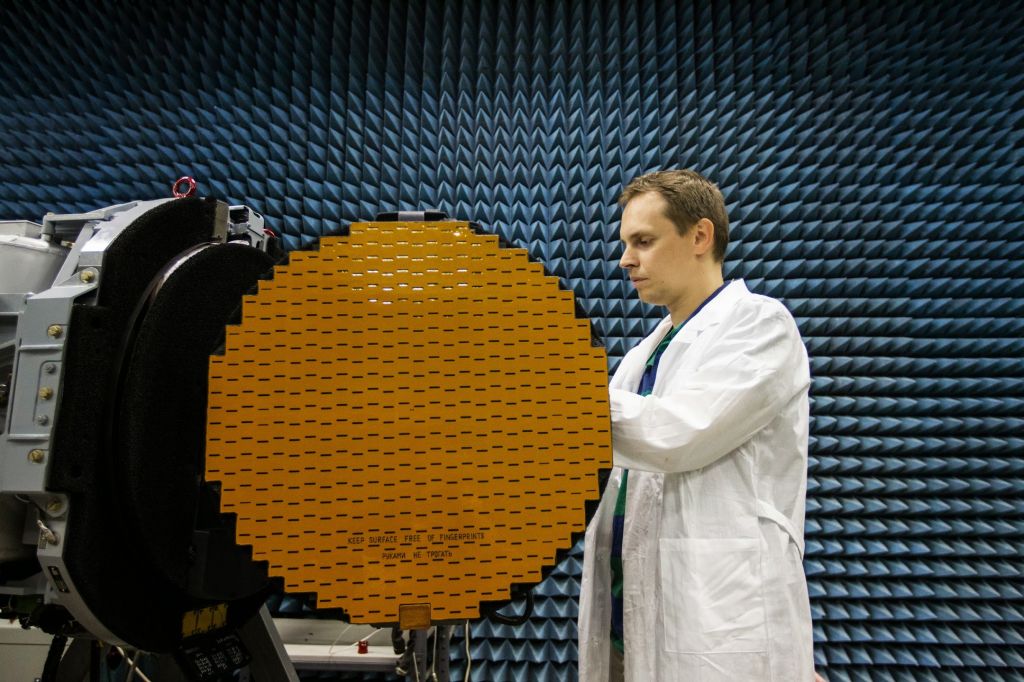

РЛС «Жук-АЭ» для истребителя МиГ-35

В то же время необходимо отметить, что, несмотря на проведенное выше разделение РЛС на классы, существуют специальные РЛС, которые строятся под решение специфических задач и под данное разделение на классы не подпадают. Например, РЛС, решающие задачи диагностики состояния организма человека либо наблюдения объектов, скрытых за преградами, либо наблюдения космических объектов и т.п. Но в целом приведенная классификация позволяет разделить все существующие РЛС по функциональному предназначению.

Таким образом, радиолокационные системы делятся на пять больших классов: РЛС класса «воздух – воздух», РЛС класса «воздух – поверхность», РЛС класса «поверхность – воздух», РЛС класса «поверхность – поверхность» и многофункциональные РЛС.

Как «искусственный интеллект» ищет цель

Состав элементов радиолокационной системы, конечно же, зависит от назначения системы и задач, решение которых возлагается на нее. Тем не менее можно рассмотреть некоторую обобщенную структуру РЛС и рассказать о предназначении элементов такого радиолокатора.

Представим структурную схему гипотетической РЛС, в основу работы которой положен активный метод радиолокации при импульсном режиме излучения, то есть с использованием импульсных зондирующих сигналов в виде чередующихся во времени отрезков колебаний.

На данной структурной схеме можно представить шесть основных элементов типовой РЛС, которые будут иметь место вне зависимости от принципов ее построения, – передатчик (ПРД), приемник (ПРМ), антенная система (АНТ), антенный переключатель (АП), система управления и синхронизации, система обработки.

Передатчик, или передающий тракт РЛС, обеспечивает формирование зондирующего радиосигнала, усиление его до требуемого уровня мощности и передачу в антенную систему. Антенна в импульсном радиолокаторе работает как на передачу, так и на прием. Переключение антенны из режима излучения в режим приема обеспечивается с помощью антенного переключателя, который управляется сигналами системы управления и синхронизации.

Приемник РЛС обеспечивает предварительное преобразование принятого сигнала. Во-первых, осуществляет доведение уровня принятого сигнала до необходимого значения для успешной работы последующих узлов радиолокатора. Во-вторых, осуществляет преобразование (чаще уменьшение) несущей частоты принимаемого сигнала для снижения требований к элементам системы обработки. В-третьих, обеспечивает предварительную селекцию полезного сигнала (сигнала, отраженного от цели) из сигналов помех, которые действуют одновременно с полезным сигналом.

После предварительного преобразования в приемнике сигнал поступает в систему обработки, в которой решаются задачи по выделению из принятого сигнала информации о цели. Система обработки в современных РЛС представляет собой цифровую вычислительную систему, подобную обычному компьютеру или совокупности компьютеров. Поэтому данный элемент РЛС часто еще называют цифровой системой обработки.

Необходимо заметить, совокупность алгоритмов, закладываемых в систему обработки, определяет возможности РЛС и качество решения задач радиолокационного приема радиолокатором. Часто говорят, что система обработки определяет «интеллект» РЛС. Хотя термин «интеллект», конечно же, применим только к человеку. Однако современные технологии позволяют создавать технические системы, например, роботы, обладающие искусственным интеллектом. Современный уровень разработки алгоритмов в РЛС таков, что термин «искусственный интеллект» вполне применим и к современным радиолокаторам.

Подробнее о радиолокационных системах, их применении и перспективах читайте в книге «Радиолокация для всех» (В.С. Верба, К.Ю. Гаврилов, А.Р. Ильчук, Б.Г. Татарский, А.А. Филатов / под редакцией члена-корреспондента РАН В.С. Вербы).