какие загрязнители атмосферы приводят к образованию озонной дыры

Озоновые дыры

Земля — это единственная планета в Солнечной системе, на которой есть жизнь. Существование живых организмов возможно потому, что планету защищает от смертоносного солнечного излучения озоновый слой, расположенный в стратосфере (10 – 50 км от планетарной поверхности). Озон – газ голубоватого цвета, молекула которого состоит из трех атомов кислорода. Его название в переводе с греческого языка означает «пахнущий». Действительно, после грозы, глубоко вдохнув воздух, можно почувствовать, как пахнет газ.

Без озонового слоя планета буквально сгорит под ультрафиолетовым воздействием Солнца. Однако человечество так и не научилось быть благодарным за возможность жить на Земле. Озоновые дыры существовали на планете всегда. Они то появляются, то исчезают по естественным причинам. Однако в результате антропогенной деятельности отмечается опасное расширение незащищенных озоном участков атмосферы, из-за чего Земля становится все более подверженной воздействию ультрафиолета.

Что такое озоновые дыры?

Не стоит думать, что озоновая дыра – пространство в атмосфере, полностью лишенное защитного газа. В действительности озон на этом участке присутствует, но в меньшей концентрации. Сквозь такой участок атмосферы ультрафиолетовому излучению легче пробиться к земной поверхности. В пределах озоновой дыры концентрация голубого газа может составлять всего 30% от нормы.

Первую и самую большую озоновую дыру, в диаметре достигающую 1000 км, выявили в 1985 году над Антарктидой. Концентрация газа в этом пространстве была ниже нормы на 50%, причем наибольшее истощение озонового слоя отмечалось на расстоянии 15 – 20 км от планетарной поверхности.

Для дыры над южной приполярной областью характерна сезонность появления и исчезновения. Существенное снижение концентрации газа отмечается в конце зимы и ранней весной (в южном полушарии это август и сентябрь). Обусловлено такое явление особенностями приполярного климата.

В период антарктической зимы вследствие понижения температуры воздуха формируется вихрь. Воздушная масса в составе вихря циркулирует вокруг южного полюса. Смешивание с воздушными массами других широт слабое, либо вообще отсутствует. В период полярной зимы планетарная поверхность лишена солнечного света, формирование озона остановлено. А накопившийся летом газ постепенно разрушается, так как молекулы вещества не отличаются стабильностью. Когда заканчивается полярная ночь, возвращается антарктическое лето, концентрация озона начинает медленно расти и к концу лета достигает максимального значения.

Аналогичная сезонная дыра, но не такая крупная, находится над Северным Ледовитым океаном. Образования меньшего размера выявляются исследователями по всему земному шару.

Причины разрушения озонового слоя

Причинами истощения озонового слоя являются факторы двух типов:

Естественная причина возникновения областей с пониженной концентрацией озона – процессы, происходящие в приполярных областях планеты. Согласно научной теории, в полярные ночи, когда из-за отсутствия солнечного излучения в атмосфере не вырабатывается озон, происходит формирование хлорных облаков. Хлор, составляющий основу облачной массы, оказывает разрушающее воздействие на оставшийся в стратосфере озон.

Образовавшаяся дыра затягивается, как только наступает полярный день, солнечный ультрафиолет вступает во взаимодействие с молекулами кислорода. Образующийся голубой газ, представляющий собой концентрированный вариант кислорода, поднимается в стратосферный слой. Данная теория показывает, что истончение и возобновление озонового слоя – беспрерывный естественный процесс, существовавший всегда.

Также на образование озоновых дыр в атмосфере влияет вулканическая активность. При взрывах вулканов в воздух выбрасываются продукты горения, оказывающие разрушающее воздействие на молекулы озона.

Однако в последние десятилетия нарушение озонового слоя приобрело угрожающее масштабы, что обусловлено антропогенным воздействием. Озон – газ неустойчивый. Он разрушается из-за увеличения выбросов хлора, брома, водорода, фреонов и прочих химических соединений, попадающих в атмосферу в результате деятельности человека, создающих парниковый эффект.

Основные источники загрязнения атмосферного пространства:

При полетах реактивного воздушного транспорта в результате горения топлива в турбинах в воздушное пространство выбрасываются оксиды азота. Оказавшись в стратосфере, они разрушают молекулы голубого газа. Сегодня 1/3 выбросов азотных оксидов приходится на воздушный транспорт.

Ядерные испытания запрещены ООН в 1996 году, однако вызванная ими экологическая проблема до сих пор существует. При ядерном взрыве образовывалось гигантское количество оксидов азота, разрушающих озоновый слой. За 20 лет, в течение которых проводились ядерные испытания, в атмосфере распространилось более 3 млн. тонн азотных соединений.

Минеральные удобрения, попадая в грунт и взаимодействуя с почвенными микроорганизмами, тоже путем сложных химических реакций преобразуются в оксиды азота.

Последствия озоновых дыр

Уменьшение озонового слоя приводит к усилению воздействия солнечного излучения на поверхность планеты. Солнечная радиация без озонового экрана несет смертельную опасность для живых организмов.

Главным последствием разрушения озонового слоя Земли станет вымирание всех представителей животного и растительного мира. Уже сегодня ученые отмечают массовую гибель морских планктонных видов и глубоководных обитателей вследствие усилившегося негативного воздействия ультрафиолета.

Что касается влияния на человека, то повышение солнечной радиации отрицательно сказывается на состоянии кожного покрова, становится причиной возрастания случаев меланомы – рака кожи. Если количество поступающего на Землю ультрафиолета будет расти, то возрастет заболеваемость и другими онкологическими патологиями. Так, если уровень голубого газа в стратосфере понизится еще на 1%, то количество раковых больных будет повышаться на 7 тысяч в год.

Способы решения проблемы

Поскольку главный виновник уничтожения озонового слоя планеты – человеческая деятельность, то для нормализации состояния атмосферы требуется создание новых технологий производства и эксплуатации, направленных на существенное сокращение и даже исключение выбросов фреонов и других вредных соединений.

Чтобы предупредить появление озоновых дыр, требуется:

Такие предупредительные меры дают положительный эффект, однако гораздо эффективнее, по мнению экологов, мероприятия по восстановлению озонового слоя. Имеется в виду распыление искусственно синтезированного газа специальными летательными устройствами на высоте 10 – 30 км над земной поверхностью. Такой метод позволит быстро залатать прорехи в атмосфере, однако он не лишен минусов. Первая проблема – высокая стоимость мероприятия (оно экономически целесообразно только при совместном участии нескольких государств). Вторая проблема – доставка синтетического озона к месту распыления сложна и опасна для перевозчика.

В 1985 году принята Венская конвекция о защите озонового слоя. В 1987 году создан Монреальский протокол, в котором перечислены самые вредные летучие вещества, появляющиеся в воздушном пространстве в результате человеческой деятельности. Страны-участницы обязались сократить выбросы этих веществ, а к началу 21 века исключить.

Результаты международного соглашения заметны. Сократилась площадь озоновых дыр в разных частях планеты, в том числе над Антарктидой. Мировое сообщество продолжает серьезно бороться с проблемой: создаются экологически безопасные транспортные средства, совершенствуются технологии промышленного и сельскохозяйственного производства.

Озоновые дыры: причины и последствия

Проблема озоновых дыр стала актуальной в середине XX века. Наблюдения ученых подтвердили их наличие и опасность, которую несет такое явление. В частности, уже с 70-х годов специалисты обратили внимание, что наблюдается устойчивое снижение озона в стратосфере, которая состоит из озонового слоя. А именно последний предотвращает попадание чрезмерного ультрафиолетового излучения на поверхность Земли. Также отмечалось, что больше всего этоn слой разрушен на полюсах – южном и северном.

Причины возникновения озоновых дыр в атмосфере

Ученые установили, что основной причиной озоновой дыры являются газы, которые содержат хлорфторуглероды (ХФУ), галоны и фреоны. Обнаруженные обычно в аэрозольных баллончиках и выпускаемые многими электронными приборами, они снижают уровень озона в стратосфере. Все эти газы содержат хлор, который является основной причиной истончения озонового слоя.

Как образуются озоновые дыры?

Разрушение озонового слоя вызвано тем, что количество газов, содержащих хлор, начинает увеличиваться в окружающей среде. Когда эти газы поднимаются, они подвергаются воздействию ультрафиолета. Это вызывает химическую реакцию, которая создает атомы хлора. Они влияют на атомы озона и вызывают истощение озонового слоя.

Хотя этот процесс длится в течение нескольких лет, у озонового слоя есть свойство восстанавливался естественным образом. При заметном увеличении выбросов этих газов озоновая дыра над Антарктидой не восстанавливается, становится постоянной частью слоя. Для его восстановления в этом месте потребуется несколько десятилетий и значительное сокращения выбросов.

ХФУ не вымываются обратно на землю и даже не разрушаются в результате реакции с другими химическими веществами. А значит они могут оставаться в атмосфере в течение длительного периода времени, который может составлять от 20 до 120 лет и более. В результате они транспортируются обратно в стратосферу, где в конечном итоге разрушаются ультрафиолетовыми лучами солнца, высвобождая свободный хлор.

Каковы последствия расширения озоновых дыр?

Истончение озонового слоя увеличивает непосредственный контакт с ультрафиолетовыми лучами, которые могут вызвать рак или раздражение кожи. А это может привести к смерти. Уменьшение на 1% озонового слоя может привести к 5% увеличению случаев рака кожи.

Воздействие ультрафиолетовых лучей также увеличило количество случаев катаракты, что, в свою очередь, влияет на зрение людей и может привести к увеличению слепоты. Расширение озоновых дыр приводит к повреждению ДНК, последствия которого может быть катастрофическими.

Водные растения и животные тоже подвержены опасному воздействию. Ультрафиолетовые лучи могут проникать через воду и убивать маленькие растения и животных. Если озоновая дыра продолжит расширяться, растительность постепенно исчезнет, уменьшая количество пищи во всем мире. Итог – гибель всего живого на планете.

Последствия озоновых дыр, причиненные ими повреждения до сих пор не очень хорошо поняты. Помимо постепенного уменьшения озонового слоя во всем мире, имеется мало поддающихся количественной оценке свидетельств появления новых дыр. Несмотря на это, ряд стран работает над уменьшением ущерба.

Как предупредить дальнейшее разрушение озонового слоя?

Борьба с этим явлением заключается в том, что ХФУ были запрещены, особенно в аэрозольных баллончиках и различных электрических приборах. Было заключено много соглашений, направленных на то, чтобы постепенно прекращать использование газов. Тем не менее, это встретило большое сопротивление со стороны отраслей промышленности, которые основаны на производстве и использовании газов.

Одновременно началась масштабная акция, направленная на информирование общества об экологических проблемах, стоящих перед планетой. В результате закладывается основа для общественного мнения и соответствующих действий по таким вопросам, как загрязнение, парниковые газы, глобальное потепление и климатический кризис.

Финансируются исследования ученых, которые ищут ответ на вопрос, как погодные условия и природные явления могут быть нарушены небольшими изменениями в атмосфере. Разрушение озона не так серьезно, как когда-то, но тем не менее оно оказало влияние на планету.

Стоит обратить внимание, что в XXI веке озоновые дыры появляются и расширяются с меньшими темпами, чем в прошлом столетии. Озоновый слой больше не подвергается такой яростной атаке газов, приводящих его к истончению. Причина – большинство правительств и природоохранных ведомств на законодательном уровне добились сокращения выбросов ХФУ. Были введены ограничения, направленные на то, как предупредить появление озоновых дыр.

Этого оказалось достаточно на этом этапе, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, заложило основу для дальнейшей работы по сокращению опасных выбросов.

Озоновые дыры — «дети» стратосферных вихрей

Хотя озона в современной атмо сфере немного — не более одной трехмиллионной от остальных газов, — роль его чрезвычайно велика: он задерживает жест кое ультрафиолетовое излучение (коротковолновую часть солнечного спектра), разрушающее белки и нуклеиновые кислоты. Кроме того, стратосферный озон — важный климатический фактор, определяющий краткосрочные и локальные изменения погоды.

Скорость реакций деструкции озона зависит от катализаторов, в роли которых могут выступать как естественные атмосферные окислы, так и вещества, попадающие в атмосферу в результате природных катаклизмов (например, мощных извержений вулканов). Однако во второй половине прошлого века было обнаружено, что катализаторами реакций разрушения озона могут также служить вещества промышленного происхождения, и человечество не на шутку обеспокоилось.

Озон (О3) представляет собой сравнительно редкую молекулярную форму кислорода, состоящую из трех атомов. Хотя озона в современной атмосфере немного — не более одной трехмиллионной от остальных газов, — роль его чрезвычайно велика: он задерживает жесткое ультрафиолетовое излучение (коротковолновую часть солнечного спектра), разрушающее белки и нуклеиновые кислоты. Поэтому до появления фотосинтеза — и, соответственно, свободного кислорода и озонового слоя в атмосфере — жизнь могла существовать только в воде.

Кроме того, стратосферный озон — важный климатический фактор, определяющий краткосрочные и локальные изменения погоды. Поглощая солнечное излучение и передавая энергию другим газам, озон нагревает стратосферу и тем самым регулирует характер планетарных тепловых и циркулярных процессов во всей атмосфере.

Неустойчивые молекулы озона в естественных условиях образуются и распадаются под действием различных факторов живой и неживой природы, причем в ходе длительной эволюции этот процесс пришел к некоторому динамическому равновесию. Скорость реакций деструкции озона зависит от катализаторов, в роли которых могут выступать как естественные атмосферные окислы, так и вещества, попадающие в атмосферу в результате природных катаклизмов (например, мощных извержений вулканов).

Однако во второй половине прошлого века было обнаружено, что катализаторами реакций разрушения озона могут также служить вещества промышленного происхождения, и человечество не на шутку обеспокоилось. Особенно общественное мнение взбудоражило открытие над Антарктидой так называемой озоновой «дыры».

«Дыра» над Антарктидой

Заметную убыль озонового слоя над Антарктидой — озоновую дыру — впервые обнаружили еще в 1957 г., в Международный геофизический год. Настоящая же история ее началась через 28 лет со статьи в майском номере журнала Nature, где было высказано предположение, что причиной аномального весеннего минимума ОСО над Антарктидой служит промышленное (в том числе и фреонами) загрязнение атмосферы (Farman et al., 1985).

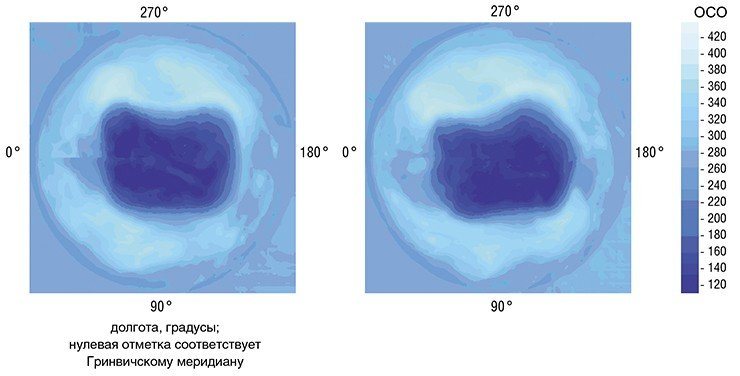

Было установлено, что озоновая дыра над Антарктидой возникает обычно раз в два года, держится около трех месяцев, а затем исчезает. Она представляет собой не сквозное отверстие, как может показаться, а углубление, поэтому более правильно говорить о «провисании озонового слоя». К сожалению, все дальнейшие исследования озоновой дыры в основном были направлены на доказательство ее антропогенного происхождения (Roan, 1989).

ОДИН МИЛЛИМЕТР ОЗОНА Атмосферный озон представляет собой сферический слой толщиной около 90 км над поверхностью Земли, причем озон в нем распределен неравномерно. Больше всего этого газа сосредоточено на высоте 26–27 км в тропиках, на высоте 20–21 км — в средних широтах и на высоте 15–17 км — в полярных областях.

Общее содержание озона (ОСО), т. е. количество озона в атмосферном столбе в конкретной точке, измеряется по поглощению и излучению солнечной радиации. В качестве единицы измерения используется так называемая единица Добсона (е. Д.), соответствующая толщине слоя чистого озона при нормальном давлении (760 мм рт. ст.) и температуре 0° С. Сто единиц Добсона соответствуют толщине озонового слоя в 1 мм.

Величина содержания озона в атмосфере испытывает суточные, сезонные, годовые и многолетние колебания. При среднем глобальном ОСО в 290 е. Д. мощность озонового слоя меняется в широких пределах — от 90 до 760 е. Д.

За содержанием озона в атмосфере следит мировая сеть из около ста пятидесяти наземных озонометрических станций, очень неравномерно распределенных по территории суши. Такая сеть практически не может регистрировать аномалии в глобальном распределении озона, даже если линейный размер таких аномалий достигает тысячи километров. Более детальные данные об озоне получают с помощью оптической аппаратуры, установленной на искусственных спутниках Земли.

Нужно отметить, что само по себе некоторое уменьшение общего содержания озона (ОСО) не является катастрофическим, особенно в средних и высоких широтах, потому что облака и аэрозоли также могут поглощать ультрафиолетовое излучение. В той же Центральной Сибири, где число облачных дней велико, отмечается даже дефицит ультрафиолета (около 45 % от медицинской нормы).

Сегодня существуют разные гипотезы относительно химических и динамических механизмов образования озоновых дыр. Однако в химическую антропогенную теорию не укладывается много известных фактов. Например, рост содержания стратосферного озона в отдельных географических регионах.

Вот самый «наивный» вопрос: почему дыра образуется в южном полушарии, хотя фреоны вырабатываются в северном, при том что неизвестно, имеется ли в это время воздушное сообщение между полушариями?

Заметную убыль озонового слоя над Антарктидой впервые обнаружили еще в 1957 г., а спустя три десятилетия вину за это возложили на промышленность

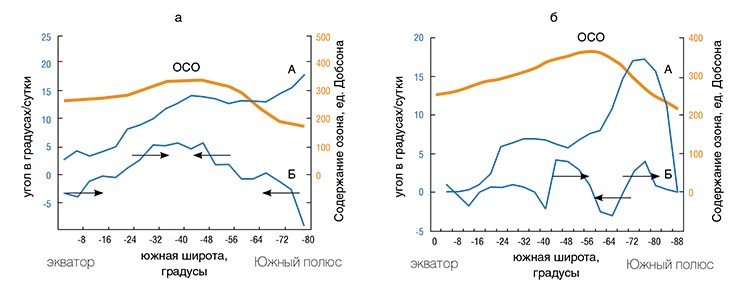

Ни одна из существующих теорий не опирается на широкомасштабные детальные измерения ОСО и исследования процессов, происходящих в стратосфере. Ответить на вопрос о степени изолированности полярной стратосферы над Антарктидой, как и на ряд других вопросов, связанных с проблемой образования озоновых дыр, удалось лишь с помощью нового метода слежения за движениями воздушных потоков, предложенного В. Б. Кашкиным (Кашкин, Сухинин, 2001; Kashkin et al., 2002).

Воздушные потоки в тропосфере (до высоты 10 км) с давних пор прослеживали, наблюдая за поступательными и вращательными перемещениями облаков. Озон, по сути, также представляет собой огромное «облако» над всей поверхностью Земли, и по изменениям его плотности можно судить о движении воздушных масс выше 10 км, — так же, как мы узнаем направление ветра, глядя на облачное небо в пасмурный день. Для этих целей плотность озона следует измерять в точках пространственной решетки с определенным временным интервалом, например, каждые 24 часа. Проследив, как изменилось поле озона, можно оценить угол его поворота за сутки, направление и скорость движения.

ЗАПРЕТ НА ФРЕОНЫ — КТО ВЫИГРАЛ? В 1973 г. американцы Ш. Роуланд и М. Молина обнаружили, что атомы хлора, выделяющиеся из некоторых летучих искусственных химических веществ под действием солнечного излучения, могут разрушать стратосферный озон. Ведущую роль в этом процессе они отвели так называемым фреонам (хлорфторуглеродам), которые в то время широко использовались в бытовых холодильниках, в кондиционерах, в качестве газа-вытеснителя в аэрозолях и т. д. В 1995 г. эти ученые совместно с П. Крутценом были удостоены за свое открытие Нобелевской премии по химии.

На производство и использование хлорфторуглеродов и других веществ, разрушающих озоновый слой, стали налагаться ограничения. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который предусматривает контроль за 95 соединениями, в настоящее время подписали более 180 государств. В законе Российской федерации об охране окружающей природной среды также есть специальная статья, посвященная

охране озонового слоя Земли. Запрет на производство и потребление озоноразрушающих веществ имел серьезные экономические и политические последствия. Ведь фреоны обладают массой достоинств: они малотоксичны по сравнению с другими хладагентами, химически устойчивы, негорючи и совместимы со многими материалами. Поэтому руководители химической промышленности, особенно в США, вначале были против запрета. Однако позднее к запрету присоединился концерн Дюпон, предложивший использовать в качестве альтернативы фреонам гидрохлорфторуглероды и гидрофторуглероды.

В западных странах начался «бум» с заменой старых холодильников и кондиционеров новыми, не содержащими озоноразрушающих веществ, хотя такие технические устройства имеют более низкий КПД, менее надежны, потребляют больше энергии и при этом более дорогостоящи. Компании, первыми начавшие применять новые хладагенты, оказались в выигрыше и получили громадные прибыли. Только в США убытки от запрета на хлорфторуглероды составили десятки, если не более, миллиардов долларов. Появилось мнение, что так называемая озоносберегающая политика могла быть инспирирована владельцами крупных химических корпораций с целью укрепить свое монопольное положение на мировом рынке

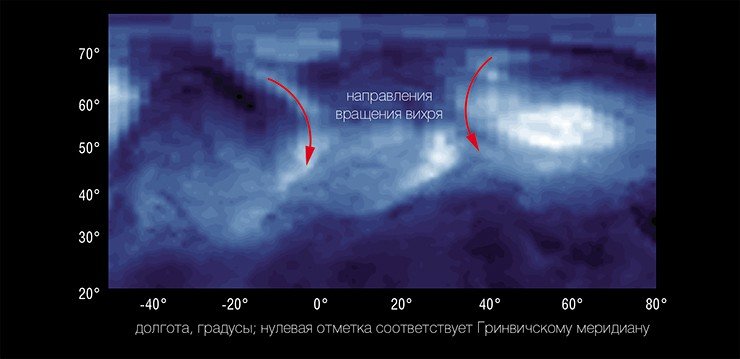

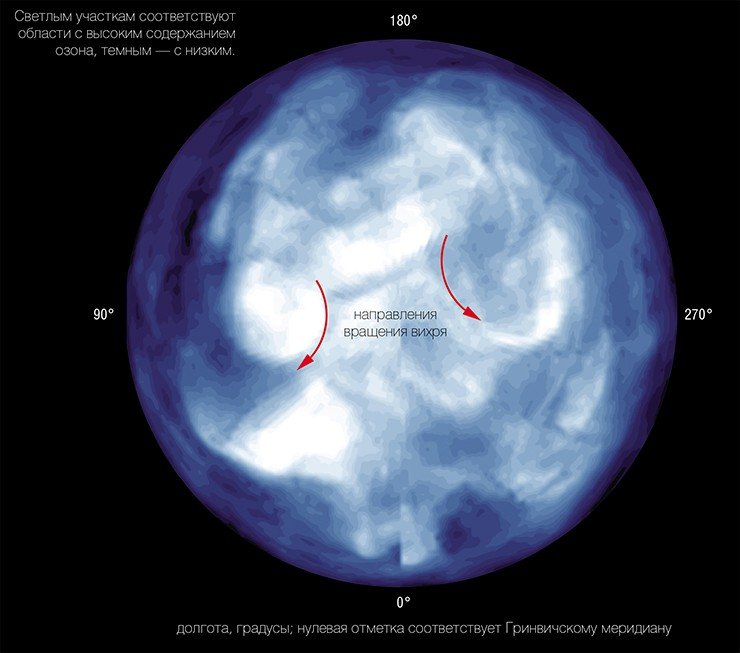

С помощью нового метода была исследована динамика озонового слоя в 2000 г., когда над Антарктидой наблюдалась рекордно большая озоновая дыра (Kashkin et al., 2002). Для этого использовались спутниковые данные о плотности озона по всему южному полушарию, от экватора до полюса. В результате было установлено, что содержание озона минимально в центре воронки так называемого циркумполярного вихря, которая образовалась над полюсом, на чем мы подробно остановимся ниже. На основе этих данных была выдвинута гипотеза природного механизма образования озоновых «дыр».

Глобальная динамика стратосферы: гипотеза

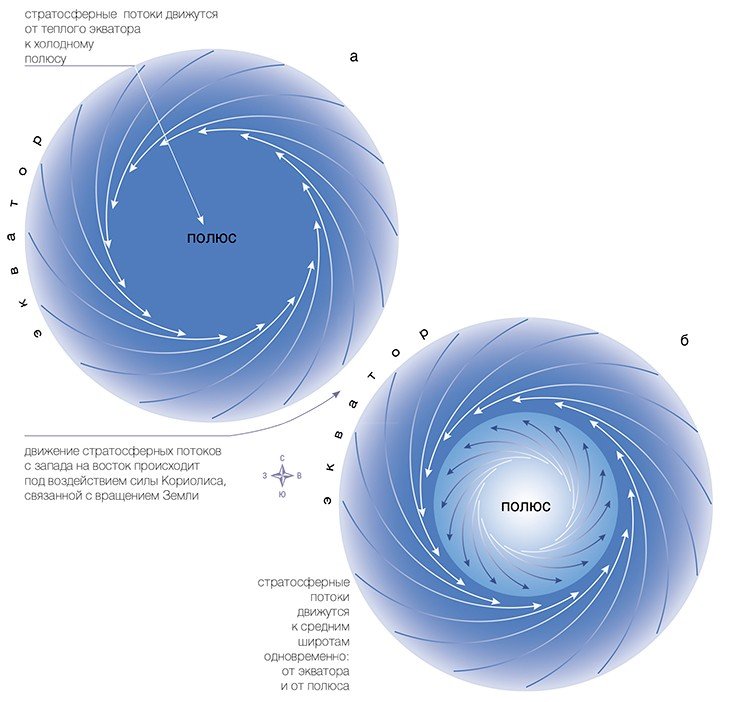

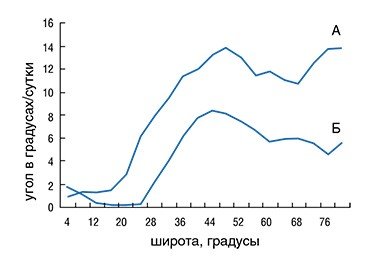

Циркумполярные вихри образуются при движении стратосферных воздушных масс в меридиональном и широтном направлениях. Как это происходит? На теплом экваторе стратосфера выше, а на холодном полюсе — ниже. Воздушные потоки (вместе с озоном) скатываются со стратосферы как с горки, и движутся все быстрее от экватора к полюсу. Движение с запада на восток происходит под воздействием силы Кориолиса, связанной с вращением Земли. В результате потоки воздуха как бы наматываются, как нити на веретено, на южное и северное полушария.

«Веретено» воздушных масс вращается в течение всего года в обоих полушариях, но более выражено в конце зимы и начале весны, потому что высота стратосферы на экваторе почти не меняется в течение года, а на полюсах она выше летом и ниже зимой, когда там особенно холодно.

Слой озона в средних широтах создается за счет мощного притока с экватора, а также в результате фотохимических реакций, происходящих на месте. А вот озон в районе полюса обязан своим происхождением в основном поступлению с экватора и из средних широт, и его содержание там довольно низкое. Фотохимические реакции на полюсе, куда солнечные лучи падают под малым углом, идут медленно, а значительная часть озона, поступающего с экватора, успевает разрушиться в пути.

На основе спутниковых данных о плотности озона была выдвинута гипотеза естественного механизма образования озоновых дыр

Но воздушные массы движутся так не всегда. В самые холодные зимы, когда стратосфера над полюсом очень низко опускается над поверхностью Земли и «горка» становится особенно крутой, ситуация меняется. Стратосферные потоки скатываются так быстро, что возникает эффект, знакомый каждому, кто наблюдал, как вода стекает через отверстие в ванне. Достигнув определенной скорости, вода начинает быстро вращаться, а вокруг отверстия образуется характерная воронка, создаваемая центробежной силой.

Обмен воздухом между экваториальной и полярной областями прекращается, озон с экватора и из средних широт на полюс не поступает. Кроме того, оставшийся на полюсе озон, как в центрифуге, отжимается к средним широтам центробежной силой, поскольку он тяжелее воздуха. В результате концентрация озона внутри воронки резко падает — над полюсом образуется озоновая «дыра», а в средних широтах — область высокого содержания озона, соответствующая «валу» циркумполярного вихря.

Весной антарктическая стратосфера прогревается и поднимается выше — воронка исчезает. Воздушное сообщение между средними и высокими широтами восстанавливается, к тому же ускоряются фотохимические реакции образования озона. Озоновая дыра исчезает до новой особенно холодной зимы на Южном полюсе.

А что в Арктике?

Хотя динамика стратосферных потоков и, соответственно, озонового слоя в северном и южном полушариях в целом схожа, озоновая дыра время от времени возникает только над Южным полюсом. Над Северным полюсом озоновых дыр не возникает, поскольку зимы там мягче и стратосфера никогда не опускается настолько низко, чтобы воздушные потоки набрали скорость, необходимую для образования воронки.

Хотя циркумполярный вихрь образуется и в северном полушарии, озоновых дыр там не наблюдается из-за более мягкой, чем в южном полушарии, зимы

Есть и еще одно важное отличие. В южном полушарии циркумполярный вихрь вращается почти в два раза быстрее, чем в северном. И это неудивительно: Антарктида окружена морями и вокруг нее существует циркумполярное морское течение — по существу, вместе вращаются гигантские массы воды и воздуха. Иная картина в северном полушарии: в средних широтах там находятся материки с горными хребтами, и трение воздушной массы о земную поверхность не позволяет циркумполярному вихрю набрать достаточно большую скорость.

Однако в средних широтах северного полушария иногда появляются небольшие озоновые «дыры» иного происхождения. Откуда они берутся? Движение воздуха в стратосфере средних широт гористого северного полушария напоминает движение воды в мелком ручье с каменистым дном, когда на поверхности воды образуются многочисленные водовороты. В средних широтах северного полушария роль рельефа поверхности дна играют перепады температур на границе континентов и океанов, горных массивов и равнин.

Резкая смена температуры на поверхности Земли приводит к формированию в тропосфере вертикальных потоков. Стратосферные ветры, наталкиваясь на эти потоки, создают вихри, которые могут вращаться в обоих направлениях с равной вероятностью. Внутри них появляются области с пониженным содержанием озона, то есть озоновые дыры, намного меньшие по размеру, чем на Южном полюсе. И нужно отметить, что такие вихри с разными направлениями вращения были обнаружены при первой же попытке.

Таким образом, динамика стратосферных воздушных потоков, которую мы проследили, наблюдая за облаком озона, позволяет дать правдоподобное объяснение механизма образования озоновой дыры над Антарктидой. По-видимому, подобные изменения озонового слоя, обусловленные аэродинамическими явлениями в стратосфере, имели место задолго до появления человека.

Все вышесказанное вовсе не означает, что фреоны и другие газы промышленного происхождения не оказывают разрушающего действия на озоновый слой. Однако ученым еще предстоит выяснить, каково соотношение природных и антропогенных факторов, влияющих на образование озоновых дыр, — делать поспешные выводы в столь важных вопросах недопустимо.