какие защитные рефлексы дыхательной системы известны вам

Основы патофизиологии кашля. Глава 1

Кашель возникает при раздражении афферентных сенсорных интраэпителиальных рецепторов блуждающего нерва.

Кашель – это защитный рефлекс, который способствует выведению избыточного секрета и инородных частиц из верхних и нижних отделов дыхательных путей.

Кашель возникает при раздражении афферентных сенсорных интраэпителиальных рецепторов блуждающего нерва. Афферентные веточки блуждающего нерва находятся в глотке, гортани, трахее, бронхах, легких и обусловливают респираторные причины кашля. Кашель может быть связан с раздражением рецепторов блуждающего нерва, которые располагаются в пищеводе и желудке, плевре, перикарде или в других органах, например, ушном проходе («ушной кашель»), в матке («маточный кашель»).

Выделяют следующие основные группы кашлевых рецепторов: быстро адаптирующиеся, или ирритантные (Aδ рецепторы), и рецепторы немиелинизированных бронхиальных С-волокон (С-рецепторы).

Медленноадаптирующиеся рецепторы локализованы в эпителии воздухоносных путей и являются окончаниями нервов гладких мышц бронхов. Они cтимулируются при бронхоспазме, застое в легких, легочной эмболии. Афферентные импульсы с чувствительных окончаний при участии сенсорных нейропептидов передаются в кашлевой центр, локализованный в ядре солитарного тракта (nucleus tractus solitarius) продолговатого мозга, который сообщается с центральным генератором дыхания. Интеграция этой информации инициирует моторные команды по эфферентным путям к респираторной мускулатуре.

Рис. 1. Проводящие пути, участвующие в формировании кашлевой реакции.

Рис. 2. Физиология кашля.

Кашлю предшествует тягостное, неприятное ощущения позыва к кашлю (urge-to-cough), сопровождаемое чувством першения в горле, что согласуется с понятием сенсорной нейрональной дисфункции афферентных веточек блуждающего нерва. Большинство пациентов описывают ассоциированные с кашлевым позывом ощущения как першение в горле, щекотание, зуд, жжение, боль.

Таблица. Триггеры кашля

| Простуда Холодный воздух Разговор Курение/запах дыма Запах плесени Усталость/стресс Специи, такие как карри или чили Постназальный затек (носовые выделения стекают по горлу) Физические нагрузки Зуд в горле | Питание Алкоголь Изжога Влажность Сухой воздух Изменения положения тела, особенно лежа Контакт с домашними животными Пыльца |

Механизм кашля включает 3 фазы: инспираторную, компрессионную и экспираторную.

Инспираторная фаза. Ей предшествует кашлевое раздражение, характеризующееся субъективным чувством «трахеобронхиального зуда», за которым следует ощущение в необходимости кашля. Во время рефлекторного открытия голосовой щели происходит глубокий форсированный вдох с участием всех инспираторных мышц. Объем вдыхаемого воздуха может варьировать от 50% дыхательного объема до 50% жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Длительность этой фазы около 2 с.

Компрессионная фаза. Рефлекторно закрываются верхние дыхательные пути – голосовые связки и голосовая щель. Затем происходит резкое сокращение экспираторных мышц – внутренних межреберных и брюшных. Фаза характеризуется быстрым повышением внутригрудного и внутрибрюшного давления приблизительно на 0,5 с. Для эффективного откашливания необходимо повышение внутригрудного давления минимум до 40 мм рт. ст.

Экспираторная фаза. Приблизительно через 0,2 с после завершения периода компрессии голосовая щель рефлекторно открывается, создается перепад давления, и турбулентный поток воздуха резко выбрасывается из дыхательных путей, увлекая за собой содержимое бронхов. Отмечается серия форсированных экспираторных маневров. Движение воздуха приводит к вибрации (флаттеру) вокальных хорд, стенок гортани, трахеи, что создает характерные кашлевые звуки («лающий», резонирующий, битональный, глухой и др.). Объемная скорость воздушного потока достигает 12 л/с, а внутригрудное давление может достигать 300 мм рт. ст., генерируется до 25 Дж энергии. Резкое повышение внутригрудного давления в эту фазу кашля может привести к различным осложнениям.

Рис. 3. Изменение давления в дыхательных путях на разных фазах кашля.

Защитные дыхательные рефлексы

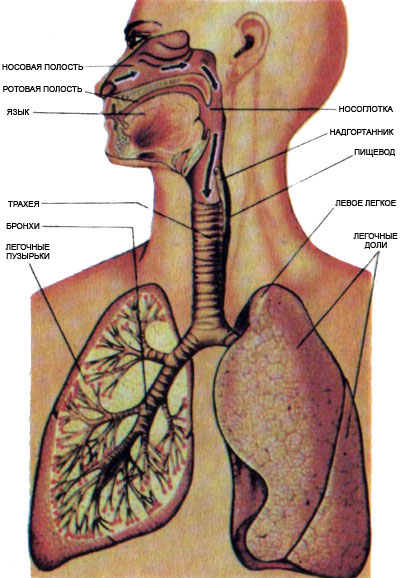

В дыхательной системе выделяют воздухоносные пути: носовая полость, гортань, трахея и бронхи. А также дыхательную часть: альвеолярную паренхиму лёгких и кровь. Характерными особенностями этой системы являются: наличие хрящевого остова в их стенках, которые не спадаются и наличие ворсинок на слизистой, которые выводят наружу, вместе со слизью инородные частицы, загрязняющие воздух.

Трахея является трубкой 8- 12 см, из 16-20 незамкнутых сзади хрящевых колец (для облегчения прохождения пищи по сзади лежащему пищеводу) соединённых связками. Задняя стенка – эластичная. Слизистая оболочка трахеи богата лимфоидной тканью и железами, вырабатывающими слизь. По бокам трахеи идут сонные артерии, а спереди: в шейном отделе находится щитовидная железа, в грудном отделе – вилочковая железа и грудина. На уровне 2-3 грудных позвонков, трахея разделяется на две трубки – главных бронха.

Бронхи. Правый бронх является продолжением трахеи, он шире и короче левого. Строение у них, как и у трахеи. Главные бронхи отходят от места бифуркации (раздвоения) трахеи почти под прямым углом и направляются к воротам лёгких. Там они делятся на долевые, а те делятся на сегментарные бронхи. Таким образом, формируется бронхиальное дерево лёгкого.

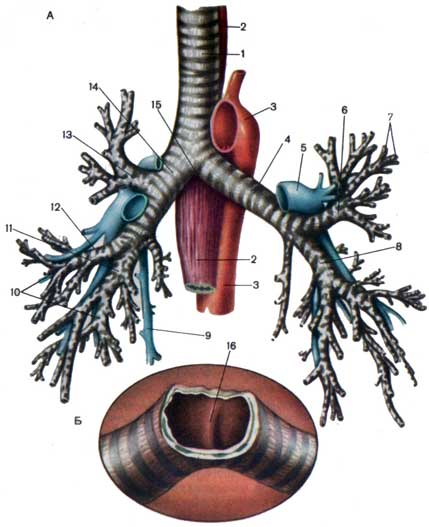

Трахея и бронхи. Вид спереди:

А: 1 — трахея, 2 — пищевод, 3 — аорта, 4 — левый главный бронх, 5 — левая легочная артерия, 6 — левый верхний долевой бронх, 7 — сегментарные бронхи верхней доли левого легкого, 8 — левый нижний долевой бронх, 9 — непарная вена, 10 — сегментарные бронхи нижней и средней долей правого легкого, 11 — правый нижний долевой бронх, 12 — правый средний долевой бронх, 13 — правый верхний долевой бронх, 14 — правый главный бронх, 15 — бифуркация трахеи, 16 — киль трахеи; Б — область бифуркации трахеи. Трахея удалена, виден киль трахеи (16)

Лёгкие заполняют грудную клетку по сторонам от сердца и крупных сосудов, и имеют неправильную конусовидную форму, основанием к диафрагме, а верхушкой к шее выше ключиц. Лёгкие плотно покрыты серозной оболочкой – плеврой, которая образует два плевральных мешка с жидкостью для уменьшения трения между листками. На срединной поверхности каждого лёгкого есть ворота лёгкого – место вхождения бронха и лёгочной артерии. Рядом выходят две лёгочные вены, и весь этот комплекс называется – корень лёгкого. Бороздами лёгкие делятся на доли: правое на три, а левое на две с сердечной вырезкой впереди. Те же делятся на 10 сегментов в каждом лёгком. Сегментарные бронхи многократно делятся на мизерные бронхиолы с пузырьками – альвеолами на стенках. В лёгких насчитывается 30-500 млн. альвеол с общей дыхательной поверхностью около 100 м2. Конечной, структурной единицей лёгкого являются грозди альвеол на бронхиолах – ацинусы, в которых происходит газообмен между кровью из капилляров, покрывающих альвеолы и воздухом, который находится внутри альвеолярных шариков, учитывая парциальное давление в момент диффузии кислорода и углекислого газа. Бедная кислородом венозная кровь приходит в лёгкие по лёгочной артерии с растворённым углекислым газом. В альвеолах происходит обмен на кислород, который соединяется с железом в гемоглобине крови. И обогащённая артериальная кровь по лёгочным венам течёт к сердцу для того, чтоб распространиться по всему организму.

Физиология дыхания:

Заполнение лёгких кислородом и выведение углекислого газа из них осуществляется изменением объёма грудной клетки. При сокращении диафрагмы она уплощается вниз и из-за разности атмосферного давления окружающего воздуха плевральной полости возникает опущение лёгких и происходит вдох. Помогают раздвинуть рёбра межрёберные мышцы, причём дыхание животом является естественным, а грудью «правильным» дыханием. Обычная ёмкость лёгких составляет около трёх литров воздуха, которая при тренировках может увеличиться вдвое. При расслаблении диафрагмы, она встаёт на место, и лёгкие спадают до первоначального объёма, сохраняя 1 литр остаточного воздуха. Так происходит выдох. Контролирует дыхание дыхательный центр, в продолговатом мозге, из-за возбуждения накоплённым в крови углекислым газом, который посылает нервные импульсы в определённом ритме: 16-20 вдохов в минуту. Такой же механизм первого вдоха у новорождённого при перерезании пуповины. Частота вдохов увеличивается в момент нервного физического напряжения. При воздействии на слизистые оболочки воздухоносных путей различными, инородными телами, рефлекторно возникает сильный резкий выдох, удаляющий инородное тело из носа – чиханием, а из горла – кашлем. При желании можно не дышать, или дышать с различной частотой на короткое время, используя импульсы из коры головного мозга.

Воздухоносные пути делятся на верхние и нижние. К верхним относятся носовые ходы, носоглотка, к нижним гортань, трахея, бронхи. Трахея, бронхи и бронхиолы являются проводящей зоной легких. Конечные бронхиолы называются переходной зоной. На них имеется небольшое количество альвеол, которые вносят небольшой вклад в газообмен. Альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки относятся к обменной зоне.

Физиологичным является носовое дыхание. При вдыхании холодного воздуха происходит рефлекторное расширение сосудов слизистой носа и сужение носовых ходов. Это способствует лучшему прогреванию воздуха. Его увлажнение происходит за счет влаги, секретируемой железистыми клетками слизистой, а также слезной влаги и воды, фильтрующейся через стенку капилляров. Очищение воздуха в носовых ходах происходит благодаря оседанию частиц пыли на слизистой.

В воздухоносных путях возникают защитные дыхательные рефлексы. При вдыхании воздуха, содержащего раздражающие вещества, возникает рефлекторное урежение и уменьшение глубины дыхания. Одновременно суживается голосовая щель и сокращается гладкая мускулатура бронхов. При раздражении ирритантных рецепторов эпителия слизистой гортани, трахеи, бронхов, импульсы от них поступают по афферентным волокнам верхнегортанного, тройничного и блуждающего нервов к инспираторным нейронам дыхательного центра. Происходит глубокий вдох. Затем мышцы гортани сокращаются и голосовая щель смыкается. Активируются экспираторные нейроны и начинается выдох. А так как голосовая щель сомкнута давление в легких нарастает. В определенный момент голосовая щель открывается и воздух с большой скоростью выходит из легких. Возникает кашель. Все эти процессы координируется центром кашля продолговатого мозга. При воздействии пылевых частиц и раздражающих веществ на чувствительные окончания тройничного нерва, которые находятся в слизистой оболочке носа, возникает чихание. При чихании также первоначально активируется центр вдоха. Затем происходит форсированный выдох через нос.

Различают анатомическое, функциональное и альвеолярное мертвое пространство. Анатомическим называется объем воздухоносных путей – носоглотки, гортани, трахеи, бронхов, бронхиол. В нем не происходит газообмена. К альвеолярному мертвому пространству относят объем альвеол которые не вентилируются или в их капиллярах нет кровотока. Следовательно они также не участвуют в газообмене. Функциональным мертвым пространством является сумма анатомического и альвеолярного. У здорового человека объем альвеолярного мертвого пространства очень небольшой. Поэтому величина анатомического и функционального пространств практически одинакова и составляет около 30% дыхательного объема. В среднем 140 мл. При нарушении вентиляции и кровоснабжения легких объем функционального мертвого пространства значительно больше анатомического. Вместе с тем, анатомическое мертвое пространство играет важную роль в процессах дыхания. Воздух в нем согревается, увлажняется, очищается от пыли и микроорганизмов. Здесь формируются дыхательные защитные рефлексы – кашель, чихание. В нем происходит восприятие запахов и образуются звуки.

Защитные дыхательные рефлексы

Раздражение афферентных нервов может вызывать учащение и усиление дыхательных движений или же замедление и даже полную остановку дыхания. При вдыхании воздуха с примесью аммиака, хлора и других остро пахнущих веществ наступает задержка дыхательных движений. Рефлекторная остановка дыхания сопровождает каждый акт глотания. Эта реакция предохраняет дыхательные пути от попадания пищи. К защитным дыхательным рефлексам относится кашель, чихание, сморкание, зевота.

Кашель — рефлекторный акт, возникающий при раздражении рецепторов дыхательных путей, плевры и органов брюшной полости инородными частицами, экссудатом, газовыми смесями. Это усиленный выдыхаемый толчок при закрытой голосовой щели, необходимый для удаления из воздухоносных путей посторонних тел и выделений (пыль, слизь).

Чихание — непроизвольный выдыхаемый толчок при открытом носоглоточном пространстве, способствующий удалению посторонних тел и выделений из полости носа. При чихании очищаются носовые ходы.

Сморкание — можно рассматривать как замедленное и произвольно совершаемое чихание.

Зевота — продолжительное глубокое вдыхание при открытом рте, зеве и голосовой щели.

ГДЗ биология 8 класс Колесов, Маш, Беляев Дрофа Задание: 9 Рефлекторная регуляция

Стр. 56. Вопросы в начале параграфа

№ 1. Что входит в состав центральной нервной системы, а что — в состав периферической?

В состав центральной нервной системы входит головной мозг и спинной мозг. В состав периферической нервной системы входят нервы, нервные окончания и нервные узлы.

№ 2. Что такое рефлекс?

Рефлекс – это стереотипная реакция живого организма на какое-то воздействие (раздражитель), проходящее с участием рецепторов и находящееся под управлением ЦНС.

Стр. 60. Вопросы

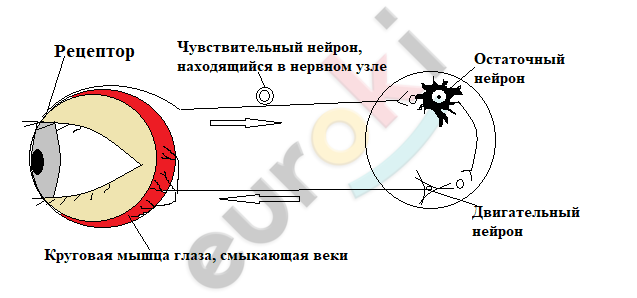

№ 1. Что такое рефлекс и рефлекторная дуга? Приведите пример рефлекторной дуги.

Рефлекс – это стандартный ответ живого организма на какой-то раздражитель или его действие, который происходит под контролем ЦНС и с участием ее рецепторов. Рефлекторной дугой называют простейшую нейронную цепь – путь, по которому проходят все нервные импульсы от точки воздействия на рецептор до рабочего органа. К примеру, можно осторожно прикасаться к уголку глаза со стороны носа чистым пальцем руки. Потом точки прикасания можно ставить ближе к ресницам, бровям, у щеки. В некоторых местах прикасание будет вызывать непроизвольное мигание. Сигнал от рецептора будет передаваться по чувствительным нейронам к исполнительным нейронам.

№ 2. Как по-другому называют врождённые рефлексы и рефлексы, приобретённые в процессе жизни? Как вы думаете, почему они получили такие названия?

Врожденные рефлексы человека имеют другое название – безусловные. Они непроизвольные, например, отдергивание руки от горячих предметов, сосательный рефлекс у детей и т.д. Рефлексы, которые человеческий организм приобрел в процессе своей жизни, называются условными. Такие рефлексы могут меняться, исчезать и оставаться в зависимости от того, что происходит в жизни человека.

№ 3. Какими свойствами обладают рецепторы?

Рецепторами называют окончания нервных структур с высокой степенью раздражимости. Они преобразуют определенные виды энергии в нервный импульс. Когда в рецепторах возникают импульсы, они по отросткам чувствительных нейронов достигают ЦНС. В ней информация обрабатывается вставочными нейронами, которые могут быть не только возбуждающими, но и тормозными. Далее сигналы отправляются в исполнительные нейроны, которые возбуждаются и посылают сигналы, провоцирующие работу желез, мышц, органов.

№ 4. Где расположены тела чувствительных нейронов?

В рецепторах органов чувств (спинномозговых ганглиях).

№ 5. Какую функцию выполняют вставочные и исполнительные нейроны?

Вставочные нейроны обеспечивают связь между чувствительными и исполнительными нейронами в рефлекторных дугах. Исполнительные нейроны образуют в мышечных волокнах синапс и иннервируют железы (их отростки образуют с железой синапс).

№ 6. Объясните необходимость наличия обратных связей в нервной системе.

Необходимость наличия обратных связей в нервной системе обусловлена тем, что мозг может отслеживать верность выполнения команд, поступивших из ЦНС.

Стр. 60. Задания

№ 1. Используя рисунок 21, зарисуйте рефлекторную дугу мигательного рефлекса и укажите её части.

№ 2. Прикоснитесь осторожно к внутреннему углу глаза несколько раз. Определите, после скольких прикосновений мигательный рефлекс затормозится. Проанализируйте это явление и укажите его возможные причины. Предположите, какие процессы в синапсах рефлекторной дуги могут вызвать торможение рефлекторной реакции.

У меня мигательный рефлекс затормозился после четырех прикосновений. Это произошло, потому что мой организм привык к раздражителю – прикосновению к внутреннему уголку глаза.

№ 3. Проверьте, существует ли возможность с помощью волевого усилия затормозить мигательный рефлекс. Если вам это удалось, объясните, почему это произошло.

Мне удалось с помощью волевого усилия затормозить мигательный рефлекс. Я думаю, что так произошло, потому что этот рефлекс может подчиняться силе воли человека.

№ 4. Вспомните, как проявляется мигательный рефлекс, когда в глаз попадает соринка. Проанализируйте ваше поведение с точки зрения учения о прямых и обратных связях.

Соринка – это инородный предмет. Нахождение его в глазу вызывает дискомфорт, а значит, глаз реагирует на это. Это и есть мигательный рефлекс. Когда мне попадает соринка в глаз, я стараюсь избавиться от нее: моргаю, тру глаз.

№ 5. Сделайте вывод о значении мигательного рефлекса.

Мигательный рефлекс – это своеобразная защита наших глаз от внешних раздражителей: пыль, ветер, солнце. При закрывании веками глаза не только обеспечивается защита от механических повреждений, но и происходит увлажнение его поверхности. Это позволяет сохранить здоровье глаз.

Глава 4

Опорно-двигательная система

Какие защитные рефлексы дыхательной системы известны вам

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСЫ (reflexus respiratorius) — опосредованные нервной системой ответные реакции организма на изменения внешней или внутренней среды, изменяющие характер внешнего дыхания. По конечному эффекту подразделяются на Д. р. регуляторные (напр. рефлексы Геринга—Брейера), защитные (апноэ), оборонительные (кашель), познотонические, произвольные, эмоциогенные. Д. р. позволяют модулировать активность дыхательного центра, минутный объем воздуха и характер дыхания в соответствии с реальными условиями среды, поддерживать газовый гомеостазис организма и предохранять органы дыхания от повреждений.

Д. Р. ЗАЩИТНЫЕ (reflexus respiratorius protectivus) — рефлекторные изменения характера внешнего дыхания, предотвращающие или уменьшающие попадание в дыхательные пути раздражающих и повреждающих веществ. Непроизвольная рефлекторная задержка дыхания при попадании в атмосферу, насыщенную парами летучих соединений, может быть типичным примером таких реакций. К Д. р. з. относят Крачмера апноический рефлекс, глотательное торможение инспирации, спазм голосовой щели, сужение гортани и бронхов. В отличие от оборонительных дыхательных рефлексов, направленных на выведение раздражающего агента, Д. р. з. способствует лишь ограничению объема раздражения или повреждения.

Д. Р. ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ — рефлекторные изменения характера внешнего дыхания при возбуждении обонятельных рецепторов. При пороговых и околопороговых значениях раздражителя проявляются типичными для млекопитающих реакциями принюхивания — частыми поверхностными дыхательными движениями, вентилирующими только верхние дыхательные пути. При сильных и субмаксимальных значениях раздражителя дополнительно появляются активные форсированные выдохи, носящие оборонительный характер и выводящие часть раздражающих веществ из организма.

Д. Р. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ (reflexus respiratorius protectivus) — рефлекторные изменения характера дыхательных движений, направленные на выведение из дыхательных путей экзогенных или эндогенных раздражителей. Типичными примерами Д. р. о. являются чихание и кашель. Эффект большинства Д. р. о. связан с активным форсированным выдохом, которому часто предшествует предварительное закрытие голосовой щели и резкое повышение внутрилегочного давления, создающее усиленную воздушную струю в магистральных бронхах, трахее и верхних дыхательных путях. Проявляются с первых дней внеутробного развития, но окончательно формируются в постнатальном онтогенезе. К Д. р. о. относится также экспираторный рефлекс, возникающий при раздражении слизистой оболочки гортани и голосовых связок без предшествующего вдоха.

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Дыхательная система»

1. Каким образом происходит газообмен в легких и тканях у млекопитающих? Чем обусловлен этот процесс?

1) в основе газообмена лежит диффузия, которая обусловлена разницей концентрации газов (парциального давления) в воздухе альвеол и в крови;

2) кислород из области высокого давления в альвеолярном воздухе поступает в кровь, а углекислый газ из области высокого давления в крови поступает в альвеолы;

3) в тканях кислород из области высокого давления в капиллярах поступает в межклеточное вещество и далее в клетки органов; углекислый газ из области высокого давления в межклеточном веществе поступает в кровь

2. Почему человек, находясь под водой, не может длительно задержать дыхание, а выныривая, возобновляет дыхание с большей частотой? Ответ поясните.

1. Когда человек задерживает дыхание под водой, у него в крови накапливается углекислый газ, который возбуждает дыхательный центр. При сильном возбуждении дыхательного центра дыхание начинается непроизвольно.

2. После того, как человек вынырнул, он дышит чаще, поскольку высокая концентрация углекислого газа в крови возбуждает дыхательный центр. Высокая частота дыхания обеспечивает быстрое освобождение крови от избытка углекислого газа.

3. Где расположены нервные центры, регулирующие произвольные и непроизвольные дыхательные движения? Какова роль адреналина в лёгочной вентиляции?

1. Нервный центр, регулирующий непроизвольные дыхательные движения, находится в продолговатом мозге.

2. Нервный центр, регулирующий произвольные дыхательные движения, находится в коре больших полушарий (в задней части лобной доли).

3. Адреналин увеличивает просвет бронхов, тем самым усиливает легочную вентиляцию (увеличивает поступление кислорода).

4. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. (1) Дыхательная система человека состоит из дыхательных путей и лёгких. (2) Стенки дыхательных путей не спадаются, поэтому воздух в них свободно движется. (3) Дыхательные пути начинаются с полости носа и заканчиваются трахеей. (4) В лёгких находится большое количество лёгочных пузырьков. (5) Через многослойные стенки лёгочных пузырьков (альвеол) осуществляется газообмен. (6) Дыхательный центр расположен в промежуточном мозге. (7) Дыхательный центр координирует мышечные сокращения при осуществлении вдоха и выдоха.

5. Лекарственный препарат выпускается в виде капель, обладает местным сосудосуживающим действием, снимающим отек слизистого мерцательного эпителия. Определите, при каком заболевании назначают этот препарат. Какой эффект он оказывает на слизистый эпителий?

1) препарат назначают при насморке;

2) препарат уменьшает выделение секрета слизистым эпителием носа.

6. Медицинский препарат проникает в клетки мерцательного эпителия и препятствует соединению липопротеидной оболочки вируса с мембраной клеток. Объясните, какому процессу в жизненном цикле вируса препятствует этот препарат. Для каких целей его рекомендуют использовать?

1) препарат препятствует проникновению вируса в клетку;

2) препарат назначают для профилактики (при лечении) вирусной инфекции дыхательных путей (органов, имеющих мерцательный эпителий)

7. Почему при остановке дыхания человеку нагнетают в легкие не чистый кислород, а смесь кислорода с углекислым газом?

1) остановка дыхания связана с торможением, возникающем в дыхательном центре продолговатого мозга;

2) дыхательный центр имеет большое количество нервных связей с рецепторами, которые расположены в крупных кровеносных сосудах;

3) эти рецепторы раздражаются только в случае повышения концентрации углекислого газа в крови;

4) следовательно, чтобы запустить дыхание, необходимо, чтобы в кровь поступало достаточное количество углекислого газа

8. Какую роль играют диафрагма и мышцы грудной клетки в процессе дыхания человека? Как осуществляется нервная и гуморальная регуляция дыхания?

1) При сокращении диафрагмы она становится плоской, опускается, объем грудной клетки увеличивается, происходит вдох. При расслаблении диафрагмы органы брюшной полости толкают ее вверх, объем грудной клетки уменьшается, происходит выдох.

2) При сокращении межреберных мышц грудная клетка поднимается, происходит вдох. При расслаблении межреберных мышц грудная клетка опускается, происходит выдох.

3) Нервная регуляция дыхания: защитные рефлексы (кашель, чихание), произвольная регуляция (при разговоре, пении).

4) Гуморальная регуляция: при увеличении содержания углекислого газа в крови возбуждается дыхательный центр в продолговатом мозге, происходит вдох.

9. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Регуляция дыхания у человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. (1) Дыхательные движения у человека контролируются нервной и гуморальной регуляцией. (2) Дыхательный центр находится в промежуточном мозге человека. (3) Дыхательный центр включает в себя центры вдоха и выдоха. (4) Объем грудной клетки при вдохе увеличивается, давление в ней становится меньше атмосферного. (5) Главным гуморальным фактором, регулирующим дыхание, является концентрация кислорода в крови. (6) Частота дыхания усиливается под действием парасимпатической нервной системы. (7) Условно-рефлекторная регуляция дыхания обеспечивается деятельностью коры больших полушарий.

2 – дыхательный центр находится в продолговатом мозге;

5 – гуморальным фактором, регулирующим дыхание, является концентрация углекислого газа в крови;

6 – частота дыхания усиливается под действием симпатической нервной системы (снижается под действием парасимпатической нервной системы)

10. Объясните вредное влияние угарного газа и никотина, входящих в состав табачного дыма, на развитие плода человека.

1) угарный газ образует с гемоглобином эритроцитов стойкое соединение, что снижает содержание кислорода в крови матери и ухудшает снабжение плода кислородом;

2) никотин приводит к сужению просвета сосудов (у матери и у плода), ухудшая снабжение плода кровью

11. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Органы дыхания человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. (1) Дыхательная система человека состоит из воздухоносных путей и легких. (2) Стенки трахей и бронхов образованы хрящевыми кольцами, которые не дают им спадаться. (3) Изнутри трахея и бронхи выстланы плотной соединительной тканью, защищающей от пыли и микробов, увлажняющей воздух. (4) В нижней части трахея делится на два крупных бронха, входящих в правое и левое легкое. (5) Мелкие бронхи – бронхиолы заканчиваются легочными пузырьками (альвеолами). (6) Снаружи каждое легкое покрыто легочной плеврой, которая осуществляет функцию газообмена. (7) Легкие расположены в грудной клетке, которая надежно защищает эти органы от повреждений.

2 – стенки трахеи образованы хрящевыми полукольцами;

3 – изнутри трахея и бронхи выстланы ресничным (мерцательным) эпителием;

6 – легочная плевра защищает легкое (газообмен осуществляется в альвеолах)

12. Найдите три ошибки в приведённом тексте «Дыхательная система человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. (1) Гортань – это орган дыхательной системы, образованный несколькими хрящами, самый крупный из которых щитовидный. (2) У человека в гортани находятся голосовые связки, на выдохе формируются звуки. (3) При проглатывании пищи надгортанник закрывает вход в глотку. (4) При раздражении рецепторов гортани возникает защитный рефлекс – кашель. (5) Кашель происходит при усиленном вдохе человека. (6) Гортань непосредственно переходит в два крупных бронха. (7) Слизистая оболочка, выстилающая гортань и другие органы воздухоносных путей, обеспечивает увлажнение и очищение воздуха, поступившего из внешней среды.

13. Какой орган изображен на рисунке? Какое строение он имеет? Какие функции он выполняет?

1) На рисунке изображена гортань.

2) Гортань – полый орган, состоящий из хрящей и связок.

3) Щитовидный хрящ защищает гортань спереди от механических воздействий. Надгортанный хрящ препятствует попаданию пищи в дыхательную систему.

4) В средней части гортани находятся голосовые связки, участвующие в образовании звуков речи.

5) Из носоглотки через гортань воздух попадает в трахею.

14. Слишком быстрый подъем водолазов с большой глубины приводит к кессонной болезни. Что является причиной этого заболевания?

1) На глубине при высоком давлении в крови растворяется больше газов, чем при нормальном атмосферном давлении.

2) При быстром подъеме с глубины давление резко падает, и газы не успевают выделяться через дыхательную систему.

3) В крови образуются пузырьки газа, которые закупоривают кровеносные сосуды, препятствуя кровоснабжению органов и тканей. Это часто приводит к смерти водолазов.

15. В чем проявляется взаимосвязь строения и функций гортани человека? Ответ поясните.

1) гортань – полый орган, образованный хрящами и мышцами, обеспечивает проведение воздуха из носоглотки в трахею;

2) надгортанник – хрящ, который закрывает вход в дыхательные пути при глотании;

3) между хрящами имеется голосовая щель с голосовыми связками, которые участвуют в голосообразовании

.png)

.png)

.png)

.png)