какие защитные волокна обладают магнитными свойствами

Экономическая преступность сегодня

Основы производства и защиты банкнот

Доля наличности в денежном обращении разных стран, несмотря на внедрение все новых и новых технологий платежей, составляет от 40 до 90%. Наличные деньги были и остаются одним из самых надежных платежных инструментов и одним из основных средств финансовых расчетов. Поэтому понятно стремление преступных элементов и сообществ получать деньги путем подделывания или фальсификации денежных знаков и ценных бумаг. В свою очередь, государственные и коммерческие организации, производители защищенной продукции, правоохранительные органы принимают все меры для защиты денежных знаков и борьбы с фальшивомонетничеством.

Для изготовления банкнот чаще всего применяется специальная высокосортная бумага (подложка), в значительной мере определяющая их качество и износоустойчивость. Лист бумаги состоит из обработанных особым образом мелких растительных волокон, которые прочно соединяются между собой за счет механического переплетения и химических связей. Бумага формируется (отливается) из жидкой бумажной массы на сетке бумагоделательной машины, в процессе чего, после удаления избыточной воды – сначала прессованием, а потом высушиванием – получается бумага. Одновременно на сетке машины формируется водяной знак.

Далее полотно разрезается на листы заданного формата, которые упаковываются и поступают на печатные фабрики. Здесь происходит последовательное наложение на лист нескольких видов печати. Фоновый подкладной рисунок (фоновая сетка, различные красочные розетки и узоры) обычно печатается типоофсетным способом с орловским эффектом, основной рисунок – металлографией или (на мелких купюрах) — офсетом.

Справ ка:

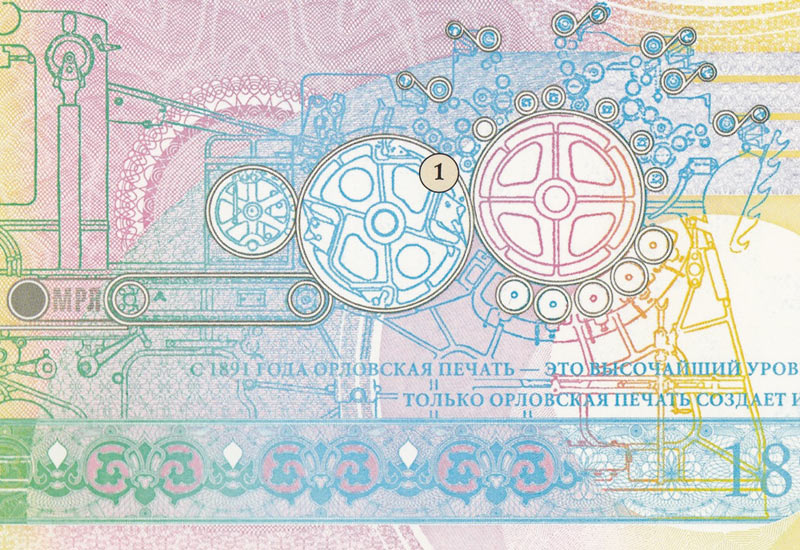

Орловская печать была разработана российским изобретателем И.И. Орловым в 1890 году. Впервые она была применена при изготовлении кредитных билетов номиналом 25 руб. образца 1894 года.

Орловская печать – это многокрасочная однопрогонная печать, позволяющая достигать на изображении точного совмещения красок разных цветов в неразрывных линиях. При этом граница перехода является четкой, отсутствуют перекосы и разрывы штрихов, нет наложений одного цвета на другой). Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими способами печати невозможно.

Для предотвращения фальсификации и облегчения диагностики подделок банкноты должны быть обеспечены высокими защитными свойствами. Это достигается внесением в них целого комплекса защитных элементов в результате использования специальных технологических процессов при изготовлении банкнот, сочетанием способов и приемов нанесения элементов полиграфического оформления, а также применением специальных материалов. Можно выделить три вида защиты банкнот:

— технологическая;

— полиграфическая;

— физико-химическая.

Технологическая защита представляет собой комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты банкнот путем использования специальных технологических процессов. К таким признакам обычно относятся:

— специальные виды бумажных или полимерных подложек (в том числе бумажных с полимерным или лаковым покрытием);

— водяные знаки или скрытые изображения, получаемы не полиграфическими методами;

— композиционный состав бумаг;

— защитные волокна, планшетки, конфетти;

— защитные нити;

— защитные полоски (ширина превышает 5 мм для демонстрации специальных эффектов);

— микроперфорация;

— голограммы, кинеграммы и др.

Подавляющее число указанных признаков (кроме последних двух) создаются или вводятся в процессе изготовления банкнотной бумаги. Поэтому данный вид часто называют «защита по бумаге».

Полиграфическая защита выражается в использовании различных способов и приемов полиграфической печати, комбинация которых в совокупности с другими видами защиты существенно затрудняет подделку и облегчает ее обнаружение. В банкнотах данный вид защиты доминирует по количеству используемых защитных элементов. Основными из них являются следующие:

— способы печати (высокая, плоская, глубокая печать и их разновидности — ирисовая, орловская, металлографская и др.);

— комплект графических элементов (гильоширные пояса, розетки и орнаменты, виньетки и другие средства декора);

— фоновые сетки;

— микропечать и графические «ловушки»;

— совмещенные изображения;

— оптические эффекты, основанные на печати;

— бесцветное тиснение и др.

Поскольку все эти признаки создаются в результате специальных печатных процессов, то этот вид защиты обычно называют «защита по печати».

Физико-химическая защита банкнот основывается на использовании в составах материалов добавок химических веществ, наличие которых определяется специальными методами. В качестве физико-химической защиты используются в основном люминофоры (флуоресцентные и фосфоресцентные краски), инфракрасные, оптико-переменные, магнитные материалы и краски, дающие метамерный эффект (видимые в одном диапазоне волн и невидимые в другом, хотя при обычном освещении они выглядят одинаково). Этот вид защиты часто называют «защита по краскам».

Рассмотрим более подробно разновидности одного из основных видов защиты банкнот – «защиту по бумаге».

Состав бумаги

Среди признаков технологической защиты наиболее характерным является, пожалуй, композиционный состав бумаги, на которой печатаются банкноты (полиграфисты называют ее основой или подложкой). Она состоит более чем на 75% из чистого хлопка, остальное – лен и другие волокна. Поэтому банкнотной бумаге свойственны специфическая жесткость, шершавость, похрустывание при изгибании и полное отсутствие свечения в ультрафиолетовых лучах (тогда как стандартная бумага обычно люминесцирует из-за отбеливателей, добавляемых в нее при изготовлении).

В настоящее время распространяется и другой вид банкнот – на полимерной основе. Кроме Австралии, основной страны, где производство банкнот из полимера было начато в 1988 году, их в той или иной степени используют Бразилия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Мексика, Непал, новая Зеландия, Румыния, Сингапур, Таиланд, Чили и ряд других государств.

Тем не менее, большинство производителей банкнот по-прежнему уверены, что именно бумажная подложка, изготовленная с применением высококачественных материалов и специальных технологий, является наиболее эффективным путем решения проблем защиты банкнот от подделки, увеличения срока их службы и сохранения защитных признаков при использовании современных технологий печати.

Водяные знаки

Следующим по важности признаком, пожалуй, стоит водяной знак. Он используется на 9 из каждых 10 банкнот в мире. Водяные знаки отличаются тем, что их просто узнавать, но при этом чрезвычайно сложно воспроизвести.

Водяной знак получается в процессе изготовления (отлива) бумаги при помощи рельефного изображения на сетке бумагоделательной машины или на сетке валика, выравнивающего поверхность бумажного полотна. В итоге волокна влажной бумажной массы располагаются в толще бумажной массы реже или гуще – в соответствии с рельефом сетки машины. То есть, водяной знак образован участками с большей или меньшей плотностью бумажной массы по отношению к общей плотности бумаги. Толщина бумаги в местах расположения водяных знаков, как правило, не изменяется. Хорошо видимый на просвет, любой водяной знак должен иметь слегка размытые, нечеткие контуры. Это связано с тем, что плотность бумаги изменяется плавно.

В соответствии с используемым изменением плотности бумаги, принято различать однотоновые (более темные или светлые по отношению к остальной части листа), двухтоновые ( сочетание темных и светлых участков) и многотоновые (плавные переходы тона) водяные знаки. Широко распространена и другая классификация, выделяющая не тон знака как таковой, а его отношение к тону бумаги. В этом случае принято говорить о двухтоновых (светлых или темных) и трехтоновых (сочетание светлых и темных участков) водяных знаках.

Еще один способ создания ярких (brigt water-mark) водяных знаков с резким переходом с помощью проволоки, вплетенной или прикрепленной к сетке, называется филигрань. Этот тип применяется в ряде стран, в т.ч. на евро и на российской пятитысячной купюре, на банкноте 1000 рублей модификации 2010 года.

По расположению водяного знака на денежном билете, принято различать общие, локальные и полосовые водяные знаки. Общий (сплошной) водяной знак располагается многократно, по всему полю бумажного листа. Локальный – располагается однократно, в строго определенном месте (обычно это купонные поля и места, свободные от печатных изображений). Полосовой водяной знак – это разновидность локального, он представляет собой череду повторяющихся изображений. В локальных водяных знаках зачастую комбинируются многотоновые знаки и филигрань.

В последнее время стали внедряться локальные водяные знаки в виде штрих-кода (barcode watermarks). Эти штрих-коды считываются высокоскоростными сортировочными комплексами. Сама технология получила название AQUS, и используется сейчас в евробанкнотах и ураинских гривнах. Что характерно, эти водяные штрих-кодовые знаки располагаются на запечатанном участке листа и комбинируются с многотоновым водяным знаком и филигранью. Интересной разновидностью водяных знаков являются т.н. «краеугольные» (cornerstone watermark) – они применяются в исландской банкноте 1000 крон серии 2004 года, одновременно с многотоновым портретным изображением.

Подлинные водяные знаки не люминесцируют в ультрафиолетовых лучах, т.к. по составу не отличаются от основного полотна подложки, а на просвет имеют немного размытый край. Если поддельный водяной знак выполнен тиснением, то он имеет четкий контур. Если надпечаткой, то – в зависимости от состава краски – либо как единое жирное пятно с инверсным изображением (при промасливании), либо как темные полосы, бликующие в косопадающем свете (при использовании обычной светло-серой или белой краски).

Защитные нити

Более 80% банкнот стран мира изготовлены с использованием защитных нитей. Эти нити бывают сплошные и оконные («ныряющие»), металлические и неметаллические, с ферромагнитными особенностями и без них, металлизированные и деметаллизированные, с текстом, специальными символами или без них, флуоресцирующие, с оптико-переменным эффектами и пр. Их ширина – от 0,5 до 5 мм.

В бумагу российских банкнот достоинством 1000 руб. модификации 2001 года внедрена прозрачная пластиковая защитная нить шириной 1 мм. При просмотре банкнот на просвет на защитной нити видны повторяющиеся буквы «ЦБР» и цифровое обозначение номинала, выполненные в прямом, перевернутом и зеркальном отображении. В ультрафиолете она имеет желтое свечение в виде прерывистой полосы. В российских рублях модификации 2004 года в бумагу введена стандартная «ныряющая» защитная нить – металлизированная полимерная полоска шириной 2мм, при этом в УФ-диапазоне она свечения не имеет. Еще более сложный вид «ныряющей» защитной нити применен в пятитысячной банкноте – ее участки выходящие на поверхность, имеют перламутровый блеск. А на просвет нить выглядит ровной темной полоской со светлыми числами 5000.

Еще более сложная широкая защитная нить, имеющая на лицевой стороне банкноты выход на поверхность в окне фигурной формы («витражное окно») внедрена в бумагу новой тысячной купюры. В частности, цифра номинала банкноты (1000), размещенная на этой нити, под определенным углом зрения исчезает, и вместо нее остается радужный перелив. Под другими углами номинал инвертируется – становится темным на светлом фоне и светлым на темном фоне. Если взглянуть на нить на просвет, увидим номинал в виде светлых цифр. Если посмотреть на оборотную сторону банкноты, то и там реализован защитный эффект Гознака «Хамелеон»: в отраженном свете на бумаге увидим темный текст (номинал банкноты), а на просвет — светлый.

В фальшивых банкнотах защитная нить может быть имитирована дорисовкой или надпечаткой (что легко можно обнаружить по отсутствию рельефа), либо вставляется между лицевой и оборотной сторонами склеенной подделки, которая при нагревании или намокании будет коробиться.

Специалистами российского Гознака разработана также «крылатая» нить, не имеющая пока аналогов в мире. Это защитная нить с фигурными краями, состоящая из центральной части и периферийной в виде крылышек разной конфигурации. При ее разработке специалисты выявили интересную особенность: когда эта нить вводится в бумагу, возникает дополнительный эффект, который еще более затрудняет подделку изделия. Например, при определенных условиях нить выходит на поверхность бумаги только кончиками «крылышек».

Другие разработки Гознака – защитные нити с «окнами» разной геометрической формы.

Защитные волокна

Защитные волокна были впервые применены в США. Это тонкие текстильные или полимерные волокна, внедряемые в композиционный состав бумаги. Они могут быть цветными (одноцветными и двухцветными) и неокрашенными, обладать свечением в УФ-лучах, ферромагнитными свойствами, могут быть распределены по полотну бумаги, или расположены в виде полосы, занимающей 3-4см по ширине.

Разработанные «Гознаком» новые виды защитных волокон заметно отличаются от традиционных. Первый вид защитных волокон – они называются «профилированные» — предназначен для экспертной оценки подлинности продукции. Такие волокна имеют сложный профиль в виде различных геометрических фигур (ромб и другие). Преимущества этих волокон – в надежности их идентификации экспертом, а также невозможности выполнить подделку полиграфическими и другими методами. Кроме того, безусловным преимуществом является относительно низкая стоимость защиты. Сегодня доступны множество комбинаций, цветов и форм, и это делает волокно практически эксклюзивным для каждого отдельного потребителя.

Второй вид защитного волокна – волокна «Зона» — служит как для публичной, так и для экспертной идентификации. Эти волокна представляют собой цепочки из цилиндров, имеющих различный диаметр и цвет. Их переменный диаметр имеет ступенчатый характер. Причем каждая из таких «ступеней» может быть либо бесцветной, либо иметь насыщенный цвет. Кроме того, эти ступени могут быть либо УФ-пассивны, либо иметь УФ-люминесценцию определенного цвета.

Волокна являются надежным публичным признаком, поскольку легко идентифицируются при обычном свете с использованием обычной лупы. Их можно увидеть и при использовании ультрафиолетовой лампы. А с помощью микроскопа эксперт может идентифицировать сложную геометрию волокон.

Двухцветные защитные волокна внешне выглядят фиолетовыми, но при рассматривании через лупу на них наблюдается чередование красных и синих участков.

Технологии микроперфорации

В настоящее время производители защищенной продукции все шире внедряют технологии микроперфорации, которые используются как в банкнотном производстве, так и для защиты паспортов, удостоверений, ценных бумаг и др. Микроперфорация, как одна из разновидностей технологической защиты, применяется в различных вариантах во многих европейских странах, таких как Германия, Бельгия, Литва, Эстония, Нидерланды, Швейцария.

Применяемая для защиты банкнот технология MicroPerf®, разработанная швейцарской компанией Orell Füssli Security Printing, является достаточно недорогим и простым в использовании, но весьма эффективным средством защиты. Создаваемый рисунок недоступен для цифрового воспроизведения на копировально-множительной технике и не может быть подделан ни одной полиграфической технологией. Он состоит из овальных микроскопических отверстий размером от 85 до 135 микрон, перфорированных лазерным лучом и образующих узоры или надписи, видимые только на просвет, что является удобным для пользователей. Вместе с тем такие банкноты обладают достаточной прочностью к сгибанию или разрыву.

Помимо широкого использования технологий микроперфорации для защиты швейцарских франков, она успешно применяется Банком Литвы для защиты банкнот достоинством 10,20 и 100 лит. Эта же технология используется, начиная со второго полугодия 2004 года, в модифицированных банкнотах Банка России достоинством 100, 500 и 1000 рублей.

По мнению специалистов Банков Литвы, успешное применение микроперфорации обусловлено тремя основными факторами. Во-первых, как показывают исследования, население не любит тратить много времени на проверку банкнот и делать много движений. В данном случае, одним поднятием руки и просмотром банкноты на просвет проверяются и водяной знак, и защитная нить, и микроперфорация. Во-вторых, по опросам населения и кассиров этот признак легко запоминается, нравится и проверяется наиболее часто наряду со свечением в ультрафиолете. И, наконец, он удобен с той точки зрения, что можно совершенствовать защиту, не меняя дизайна банкнот, поскольку микроперфорация может располагаться на любом месте, не влияя на печатные и другие характеристики банкноты.

Стоит отметить, что микроперфорация практически не видна, если рассматривать банкноту в отраженном или косопадающем свете, однако очень хорошо видна на просвет. Этот защитный признак весьма удобен и для проверки детекторами сортировщиков банкнот как машиночитаемый.

Достоинством технологии MicroPerf® является то, что микроотверстия, выполненные лазерным лучом, неощутимы на ощупь, в отличие от сделанных механически (например, тонкой иголкой). Они имеют ровные и гладкие края, что имитировать очень сложно.

Голографические средства защиты

Одним из наиболее надежных элементов технологической защиты банкнот, ценных бумаг и другой защищенной продукции являются голограммы и кинеграммы. В современной практике для их обозначения часто применятся сокращение OVD (Optically Variable Device – оптически переменный элемент).

Это припрессованные металлизированные элементы различной формы (чаще всего из фольги), создающие при рассмотрении под разными углами и направлениями бликующие радужные изображения. Такие изображения могут быть однопозиционными, но создающими объемное изображение (голограммы), или многопозиционными (кинеграммы). При определенных направлениях освещения в кинеграмме достаточно четко определяется несколько переходящих друг в друга изображений, при этом в зависимости от направлений наблюдения и освещения изображения еще и бликуют разными цветами. Основными изображениями на кинеграммах являются различные художественные элементы, стилизованные рисунки и тексты. В отдельных изображениях нанесены микротексты, которые могут быть проверены с помощью лупы при 6-10 кратном увеличнии, или нанотексты, видимые только в микроскоп. Наиболее известны голографические средства (полоски и ярлычки) применямые для защиты евробанкнот, на которых еще имеется и микроперфорация.

Таким образом, современное банкнотное производство предлагает широкий выбор разнообразных средств технологической защиты.

Компью А рт

Николай Дубина

info@prodtp.ru

Для полного понимания публикуемого здесь материала следует сразу отметить, что все способы защиты ценных бумаг можно разделить на три разновидности:

Конечно же, каждый из этих способов не применяется сам по себе, в отрыве от других. Самая надежная защита ценных бумаг достигается внесением в них комплекса защитных элементов, сочетания способов и приемов нанесения элементов полиграфического оформления, а также применения специальных материалов.

Возвращаясь к упомянутым трем разновидностям, кратко определим основное.

Технологическая защита представляет собой комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вносимых путем использования специальных технологических процессов. К таким признакам обычно относят следующие:

Полиграфическая защита выражается в использовании определенного сочетания способов и приемов полиграфической печати, а также в нанесении на ценные бумаги специальных элементов полиграфическими способами.

Основными из них являются:

Когда говорят о физикохимической защите документа, обычно имеют в виду свойства его материалов, обнаруживаемые в различных областях спектра. Как правило, это разного рода люминесценция, способность поглощения света, магнитные свойства красящих веществ, краски, дающие метамерный эффект, наличие которых определяется специальными методами.

Технологическую защиту в данном обзоре мы освещать не будем, потому что подобная статья относительно недавно публиковалась на страницах нашего журнала (см. «Самая защищенная бумага», КомпьюАрт №1’2017). В текущем номере мы сосредоточимся на рассмотрении способов полиграфической и физикохимической защиты.

Полиграфическая защита

Как уже упоминалось, признаки полиграфической защиты характеризуются видами и способами печати. При изготовлении банкнот используются разные виды печати и их комбинации. Давайте рассмотрим сам спектр тех видов печати, которые так или иначе могут использоваться для полиграфической защиты ценных бумаг.

Высокая печать

Краска, нанесенная на печатающие элементы формы, под давлением переносится на воспринимающую поверхность, где в результате и образуется изображение — оттиск. При этом некоторое количество краски за счет давления вытесняется за пределы печатающих элементов формы, образуя утолщенный слой вдоль краев штрихов на оттиске.

Кроме того, в результате давления печатной формы происходит деформация воспринимающей поверхности (бумаги) — с лицевой стороны оттиска образуется углубленный, а с оборотной — выпуклый рельеф. Такая особенность характерна для оттисков, выполненных с твердых печатных форм прямым способом (без промежуточного носителя). Эту технологию обычно и имеют в виду, когда говорят о «классической» высокой печати; ее иногда еще называют «типографской печатью».

Способом высокой печати на деньгах, документах и ценных бумагах обычно печатаются их серия и номер (рис. 1).

Рис. 1. Серия и номер, выполненные высокой печатью на купюре 5000 руб.

С некоторой натяжкой к способу высокой печати, кроме того, можно отнести флексографию и типоофсет. Но, по факту, эти технологии обычно принято относить к специальным способам печати.

Флексография — это разновидность высокой печати, в которой используются эластичные печатающие формы и маловязкие краски. Этот способ широко применяется для печати на упаковке.

Типоофсет представляет собой косвенный способ, где печатная форма — это форма высокой печати, но краска с нее передается сначала на промежуточную поверхность (офсетный цилиндр), а затем уже на печатную поверхность. То есть, хотя форма высокой печати присутствует, но печать производится с плоской поверхности цилиндра. Типоофсет (его специальные модификации) находит применение при изготовлении документов.

Плоская печать

В формах плоской печати печатающие и пробельные элементы различаются не высотой, а своими физикохимическими свойствами. В процессе изготовления форм производится специальная обработка, в результате которой печатающие элементы приобретают способность воспринимать краску, а пробельные — отталкивать ее.

Обычно, когда речь идет о плоской печати, прежде всего подразумевают офсетную печать. Собственно, полное название этой технологии — плоская офсетная печать. Здесь термин «плоская» указывает на геометрию печатной формы, а «офсетная» обозначает способ переноса краски с формы на воспринимающую поверхность и подразумевает наличие промежуточного (передаточного) звена. Обычно это цилиндр, обтянутый резиной. Он и называется офсетным (от англ. to set off) — принимает краску с формы и передает ее на бумагу. В быту часто опускают название «плоская», называя этот способ просто офсетной печатью (офсетом).

В настоящее время процесс офсетной печати купюр осуществляется на машинах, способных печатать по четыре шаблона на обеих сторонах банкноты в диапазоне до десяти цветов (рис. 2). Таким образом можно печатать и все восемь шаблонов высокого качества, что позволяет дизайнеру банкнот создавать совмещающиеся изображения, видные только на просвет. В машине для офсетной печати банкнот предусмотрена возможность подачи краски по сдвоенному каналу и системы разделителей канала — это позволяет оператору создавать самые сложные образцы радужной или ирисовой печати (см. ниже).

Рис. 2. Процесс печати банкнот

Вплоть до конца 1960-х годов офсетная печать с увлажнением широко применялась в производстве банкнот. Использование полиметаллических или алюминиевых печатных плат позволяло получать изображения хорошего качества, хотя имелся и ряд недостатков.

Кроме того, существуют определенные ограничения технического характера. Именно поэтому в течение последних 30 лет в основном применялся метод сухой офсетной печати.

Глубокая печать

В способе глубокой печати используются печатные формы, на которых печатающие элементы находятся ниже, чем пробельные. Краска, наносимая на такую форму, покрывает всю ее поверхность. Поэтому перед началом переноса (печатания) краска с пробельных элементов счищается при помощи какоголибо приспособления — плоского ножа (ракеля) или валика.

Следует отметить, что глубокая печать является практически единственным способом, где возможно получение красочного слоя различной толщины.

Говоря о глубокой печати, надо иметь в виду, что ее наиболее распространенные разновидности имеют принципиальные различия.

Ракельная глубокая печать (обычно называемая просто глубокой печатью) является «классическим» способом печати и обычно применяется для производства печатной продукции большими тиражами (журналы, рекламная продукция, упаковка). Принято считать, что этот способ обеспечивает наилучшее качество печати полутоновых изображений.

В этом способе краска низкой вязкости переносится непосредственно из ячеек печатной формы на запечатываемый материал (прямой способ). При этом необходимо отметить, что технология изготовления печатной формы в данном случае подразумевает использование растра, то есть вся поверхность формы — будь то текст или иллюстрация — разбивается на растровые элементы (точки одинакового размера).

Следы растра можно увидеть на характерном оттиске глубокой печати. Тонкие штрихи оттиска разбиваются практически на отдельные точки, а в широких штрихах растровая структура лучше видна на краях в виде «зубцов» (иногда говорят о «пилообразной» структуре).

К глубокой печати также относят металлографию (металлографскую печать) и тампонную печать (тампопечать).

Как пример положительных свойств глубокой печати, можно рассмотреть ситуацию с голограммами. Голограммы и отражающую фольгу нередко считают необходимыми оптическими защитными элементами банкнот. Вследствие того что контактную копию приемлемого качества можно без особого труда изготовить в любой точке земного шара, возникла необходимость в усовершенствовании защитных характеристик этих элементов. Данную проблему довольно эффективно и просто решает надпечатка способом глубокой печати с использованием традиционных красок или красок с особыми свойствами.

Лучшие составы типографской краски для глубокой печати легко сцепляются с фольгой, несмотря на то что печатать на ней очень трудно, и уже существует огромное множество примеров применения такой надпечатки. Это, скажем, целые выпуски швейцарских банкнот или новых денежных знаков из полимерных материалов. Трудность здесь в том, что дифракционные структуры и отражающая фольга включают все виды защитных химических слоев, такие как полиуретан, полиакрилат, полиэфиры и нитроцеллюлозу. Тем не менее специальная краска OVI (optically variable ink) компании SICPA (Швейцария) справляется с поставленной задачей — ее можно наносить на все эти материалы.

Трафаретная печать

Название этого способа говорит само за себя — печатная форма здесь представляет собой трафарет. Этот способ также имеет несколько разновидностей, однако из них промышленное применение находит только шелкотрафарет.

Термин «шелкотрафарет» отражает историю данного способа — в прежние времена сетки изготавливались из шелковых тканей. В литературе также можно встретить названия этмография и сериграфия — все они означают один и тот же способ печати. Чаще всего его и называют просто трафаретной печатью.

В отличие от других классических способов, в трафаретной печати возможно получение очень толстого слоя краски (до 100 мкм), что и определяет сферу его применения.

Кроме того, к способу трафаретной печати относят и ротаторную печать.

Шелкографией довольно часто пользуются (учитывая возможность получения толстого красочного слоя) при имитации рельефа, характерного, например, для металлографии.

Специальные виды печати

Как видно из названия, к этой группе полиграфических технологий принято относить виды печати, имеющие особую область применения.

Однако все специальные виды печати объединяет одно свойство — эти технологии не используются для печатания стандартной, или издательской продукции (книг, журналов, газет и т.п.). Хотя специальные виды и являются вариантами своих «старших братьев» — классических технологий, именно эта характеристика выделяет их в особую группу.

В данном случае речь пойдет только о тех специальных видах печати, которые используются при изготовлении ценных бумаг. В этом контексте мы будем говорить о таких видах печати, как:

Орловская печать

Это разновидность офсетной печати, при которой в элементах получаемых изображений предусмотрен переход одного цвета в другой. Суть процесса состоит в том, что многокрасочное изображение формируется путем переноса печатных красок с цветоделенных печатных форм высокой печати на сборную форму — клише (где получается цветное изображение) с последующей передачей его на запечатываемый материал за один прогон (рис. 3). При этом граница перехода остается четкой, отсутствуют перекосы и разрывы штрихов, наложение одного цвета на другой.

Рис. 3. Фрагмент тестовой боны Гознака 2002 года, полностью выполненной способом орловской печати

Способ многоцветного печатания был разработан изобретателем И.И. Орловым в 1890 году и назван орловским в его честь. А уже в 1893м была построена и заработала первая орловская машина. Впервые орловская печать была применена при изготовлении кредитных билетов номиналом 25 руб. образца 1894 года. Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими способами печати невозможно. Для этого используется сложнейшее высокоточное оборудование, которое могут иметь только фирмы с государственной лицензией на его использование.

Надо сказать, что в современном производстве документов применяются и другие технологии, позволяющие получать многокрасочное изображение с единой печатной формы. Однако в них оттиски наносятся не с форм высокой печати, а с других — например глубокой. В таких случаях иногда говорят об «эффекте орловской печати».

Ирисовая печать

Еще одной разновидностью офсетной печати является ирисовая печать, при которой в элементах получаемых изображений присутствует плавный переход одного цвета в другой. При этом четкая граница перехода отсутствует. Принцип работы здесь такой: красочный ящик разделяется перегородкой на части, и в них закладывается разная краска. При прохождении через систему валиков эти краски частично взаимно проникают друг в друга и образуют участок с плавным переходом цветов.

Ирисовая печать, собственно, не является отдельным способом печати, а представляет собой особую технологию нанесения нескольких красок на одну печатную форму.

Металлографская печать

Глубокая металлографская печать — это способ печати, при котором элементы изображений углублены в печатной форме (рис. 4). При печати краска из форм переходит на бумагу и при высыхании образует выступающий над поверхностью бумаги красочный слой достаточно большой толщины, который легко почувствовать на ощупь. С помощью металлографской печати достигается высокая точность и четкость воспроизведения рисунка. Мельчайшие элементы изображений на купюрах выполняются именно этим способом.

Рис. 4. Фрагмент купюры 100 долл. США, на котором портрет президента Франклина и орнаментальная рамка, окаймляющая банкноту, выполнены металлографской печатью

Печатная форма в металлографии обычно представляет собой штриховую гравюру, выполненную на металле (чаще всего меди или стали).

Эту технику называют еще резцовой гравюрой. Однако в промышленности обычно используются не оригинальные гравюры (выполненные гравером от руки), а их гальванопластические копии. Применение гальванопластики позволяет получать практически идентичные копии оригинальных гравюр, что и позволяет использовать металлографию для печатания больших тиражей документов — денежных знаков, ценных бумаг и другой подобной продукции.

При этом характер передачи полутонов в изображении принципиально отличается от используемого в «классической» ракельной глубокой печати. В металлографии изображения обычно штриховые, а не растровые. Полутона здесь передаются, вопервых, за счет изменения ширины штрихов, а вовторых, за счет различной глубины элементов печатной формы, а следовательно, толщины красочного слоя на оттиске.

Для изготовления документов применяется также многоцветная металлография. В этом случае, подобно орловской печати, все краски на оттиск наносятся с единой печатной формы. Поэтому в оттисках можно наблюдать, вопервых, особенности, характерные для металлографии (рельеф с лица и оборота), а вовторых, «эффект орловской печати», то есть отсутствие смещений и разрывов на границах участков различной окраски. Только в случае многоцветной металлографии зоны, где краски смешиваются, могут быть как очень узкими, так и довольно широкими.

На всех российских купюрах образца 1997 года присутствуют изображения, выполненные металлографской печатью с повышенной рельефностью. Это надпись на лицевой стороне — «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» (в верхней части справа) и метка для людей с ослабленным зрением в виде кружков и прямоугольников. У свежеотпечатанных купюр указанные реквизиты легко воспринимаются на ощупь.

Типоофсет

Как видно из названия, типоофсет сочетает в себе две технологии: печатная форма является формой высокой (типографской) печати, а на бумагу изображение переносится через промежуточный носитель — принцип офсета.

Это сочетание и определяет особенности, выявляемые в изделиях, изготовленных этим способом. С одной стороны, использование формы высокой печати обусловливает выдавливание краски на краях печатающих элементов. С другой, наличие промежуточного носителя — офсетного цилиндра — означает, что отсутствует деформация бумаги от давления (натиска) печатной формы.

Иногда в литературе типоофсет называют высоким офсетом, имея в виду форму высокой печати. Встречается также название сухой офсет, то есть не требующий увлажнения, в отличие от плоской офсетной печати. Последний термин, однако, не совсем корректен, так как им обычно обозначают другую технологию.

Прочие способы полиграфической защиты

Микропечать

Микропечать — очень распространенное средство борьбы с изготовителями поддельной продукции, которое применяется для защиты ценных бумаг не только на бумажных, но и на полимерных основах. Особенно он помогает при попытках сканирования документов, поскольку сканеры не могут его четко распознать.

Микротекст — это некий набор символов чрезвычайно малого размера (от 120 мкм), воспринимаемый человеческим глазом как обычная тонкая линия. Разглядеть его можно только при помощи оптики, а воспроизведение обычными полиграфическими методами сильно затруднено (рис. 5).

Рис. 5. На фрагменте купюры 5000 руб. дальний берег в рисунке выполнен микропечатью с изображением зверей, деревьев и дополнительно защищен

буквами «ЦБРФ»

Этот элемент выполняется преимущественно способами металлографии и офсетной печати (или типоофсетом).

Обычно микротекст является позитивным — темным цветом по светлому фону, гораздо реже встречается печать вывороткой. И уж совсем большой редкостью является комбинация, при которой осуществлен плавный переход от негативного к позитивному или наоборот.

В последнее время в отдельную категорию выделяется нанотекст, различимый только под микроскопом.

Объемный эффект

Объемное изображение, как правило, крайне сложно заметить, а воспроизвести вообще не представляется возможным. Этот эффект основан на особенностях человеческого зрения.

Скрытые изображения

Скрытые изображения («призрачные» — ghost, «фантомные» — phantom image) создаются на основе рельефа, полученного способом глубокой печати.

Существует несколько способов их получения. Например, можно создать скрытое изображение из параллельных, одинаковых по ширине линий на переднем и заднем планах; на этом изображении линии переднего плана будут более рельефными, чем линии заднего плана. Другими словами, при обычном освещении передний и задний планы ничем не будут отличаться друг от друга и только под определенным углом зрения станет видно, что задний план более светлый.

Более сложный способ заключается в том, что можно сделать рисунок из тонких параллельных линий одинакового рельефа, но в нем линии переднего плана будут перпендикулярны линиям заднего плана. Таким образом, в зависимости от освещения или угла зрения передний план будет светлее заднего, и наоборот. Например, в косо падающем свете на узорной гильоширной ленте на лицевой части российских купюр можно увидеть киппэффект (рис. 6) — буквы РР (российский рубль). Справедливости ради следует отметить, что увидеть данный эффект весьма непросто. При этом иногда встречаются подделки, на которых вышеупомянутые буквы видны хорошо, причем под любым углом.

Рис. 6. Кипп-эффект с буквами «РР». Фрагмент купюры 5000 руб.

При обычном рассмотрении купюры скрытые изображения обычно выглядят как простые элементы дизайна, и лишь при определенном освещении становится заметной скрытая информация — в этом и заключается особая привлекательность «фантомных» рисунков для дизайнера и заказчика.

Их также часто называют графическими ловушками из-за того, что при сканировании или ксерокопировании документа проявляются надписи «Подделка», «Копия» и т.п.

Несомненный интерес представляет защитный элемент MVC (Moire Variable Colour, муаровый изменяющийся цвет). Еще его называют скрытым муаровым узором, или скрытыми радужными полосами (рис. 7). Он разработан ФГУП «Гознак» и применяется для защиты всех номиналов рублей Банка России модификации 2004 года.

Рис. 7. Защитный элемент MVC на купюре 5000 руб.

При рассматривании банкноты перпендикулярно направлению взгляда поле MVC выглядит однотонным, тогда как при рассматривании под острым углом на нем возникают многоцветные радужные полосы. При необходимости на этом поле могут быть сформированы и символы или буквы.

Достоинством любого скрытого изображения является то, что при обычном рассмотрении оно незаметно, и лишь при определенных условиях скрытая информация становится видимой — в этомто и заключается его особая привлекательность для защитных целей.

Метамерные изображения

Собственно говоря, этот способ можно было бы отнести и к защите документов с помощью специальных материалов, но поскольку закладывается он на стадии дизайна, то стоит рассмотреть его именно здесь — в категории скрытых изображений. Метамерным называют физический эффект, при котором два различных материала имеют примерно одинаковые цвета при одном освещении и совершенно разные — при другом.

Некоторые метамерные изображения кажутся одинаковыми при разных оттенках белого света, но выглядят по-разному при освещении с цветными фильтрами.

Согласитесь, это неплохое средство борьбы с подделками, тем более что сканеры и цветные принтеры не способны качественно воспроизвести метамерный эффект.

Совмещенные изображения

Еще один метод получения скрытого изображения, применяемый в основном для защиты особо ценных бумаг, — совмещающиеся (или совмещенные) изображения. Суть его состоит в том, что одна часть изображения печатается на лицевой стороне, а вторая наносится на оборотную. На просвет все элементы совмещающихся изображений должны совпасть и образовать единый рисунок. Часто подобные изображения делаются цветными за счет окрашенных частей рисунка противоположной стороны купюры. Изготовление совмещенных изображений ведется на специальных машинах, и получить их в обычных типографских условиях невероятно сложно.

Дефекты

Иногда для защиты документов специально вводят различные «огрехи». Это могут быть недостающие буквы, знаки препинания (помните, как чекисты разоблачают шпионов в романе В. Богомолова «Момент истины»?), знаки, сдвинутые относительно базовой линии, и пр. Предполагается, что авторы подделки могут не заметить подобных дефектов, а те, кто по роду деятельности отлавливает подобную «липу», будут иметь в виду эти «недостатки».

Комбинации способов полиграфической защиты

Например, на банкнотах Банка России фоновые изображения отпечатаны способом высокого типоофсета с применением ирисового раската, создающего плавный переход цвета. В нижней части узкого купонного поля на лицевой стороне расположено цифровое обозначение номинала, отпечатанное типоофсетом серебристой краской, поверх которой металлографским способом частично нанесен текст «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ». Такие комбинации только самих способов печати уже сами по себе являются защитным признаком.

Дизайн

В полиграфическом оформлении банкнот используется широкий набор графических элементов: гильоширные (состоящие из тонких сложно переплетающихся по определенной закономерности линий) наборные рамки и орнаменты, ассюре (многократно повторяющиеся волнистые или прямые тонкие параллельные линии), корро (решетки из пересекающихся под прямым углом линий ассюре), виньетки и другие средства декора, из которых создаются графические оригиналы.

Гильош (гильоширные элементы)

«Непрерывные переплетающиеся узкие линии, образующие сложные геометрические фигуры; используются как фон на оттиске. Средство защиты от подделки банкнот и ценных бумаг», — такое определение гильоширных элементов дается в некоторых энциклопедических словарях. Несомненно, что гильош — это одна из основных технологий защиты документов с помощью сложной композиции из гильоширных элементов.

Гильоширные элементы (сетки, бордюры, розетты, уголки, виньетки) — рисунок из множества пересекающихся тонких линий, определяемых математическими формулами со значениями в десяток цифр после запятой (рис. 8). К слову сказать, не зная точной формулы определенного гильоша, воспроизвести его практически невозможно. А разнообразие гильоширных элементов стремится к бесконечности.

Рис. 8. Гильоширные элементы (сетка, розетки, бордюры) на банкноте номиналом 10 руб. Республики Беларусь образца 2000 года (фрагмент)

Композицию из гильоширных элементов сложно воспроизвести на множительном аппарате изза слишком малой толщины (от 40 до 70 мкм) и постоянно меняющейся кривизны линий. А повторить гильоширную композицию, полученную методом орловской печати, когда ко всем сложностям добавляется еще плавно и произвольно меняющийся цвет каждой линии, другими способами (офсет, трафарет, высокая или глубокая печать) невозможно.

Поддельная линия получится либо непрерывной, но монохромной, либо меняющей цвет, но прерывистой, состоящей из растровых точек. Выдержать оба требования одновременно не получится. Кроме всего прочего, даже монохромные гильоширные элементы сложны для сканирования, так как нередко содержат повторяющиеся периодические элементы, способные загрузить огромные массивы памяти и затруднить работу компьютера. Существуют специальные программы, мгновенно рисующие необходимые линии и композиции по заданным математическим формулам.

Гильош, можно сказать, является старинным способом защиты. В России гильош появился на ассигнациях и прочих ценных бумагах еще при Александре II — в 1866 году.

Однако технология гильоша постоянно совершенствуется. Методы создания гильоширных элементов упрощаются, а сложность самой композиции из этих элементов повышается. В настоящее время их уже не создают на специальных механических гильоширных машинах, а моделируют на компьютерах и печатают либо офсетной, либо многоцветной орловской печатью. Чем дороже ценная бумага, тем сложнее на ней гильоширные элементы.

Использование отделки

Создание некоторых защитных барьеров от подделок возможно также во время послепечатной обработки. Самые распространенные способы обработки ценных бумаг и этикеток — тиснение, нанесение голограмм, внутренняя или внешняя высечка, перфорация или просечка продукции и т.п.

Тиснение

Различают плоское и рельефное тиснение, блинтовое (слепое) тиснение и тиснение фольгой. В принципе, процесс тиснения легкодоступен, но его высокая себестоимость и малая производительность дешевых аппаратов делают малотиражное производство очень нерентабельным.

Голограммы

Голограмма, представляющая собой специальное трехмерное изображение, выполненное на фольге или на другом материале методами лазерной технологии, является довольно надежным средством защиты. Как правило, голограммы прикрепляют к бумаге методом горячего тиснения или припрессовкой. В настоящий момент голограммы применяют для защиты купюр, ценных бумаг, фирменной упаковки, ценных изделий и некоторых других товаров.

Высечка

При малых тиражах этот способ редко подвергается подделке изза высокой стоимости штампов.

Перфорация

Перфорирование — это прокалывание бумаги (или другой основы) в виде текста (или картинки). Швейцарский Microperf — образец современного перфорирования банковских билетов. Это мельчайшие отверстия, образующие на купюре рисунок, который является «визитной карточкой» подлинной швейцарской валюты.

Физико-химическая защита

Этот вид защиты печатной продукции является одним из основных способов борьбы с фальшивомонетчиками. Физикохимическая защита банкнот основывается на использовании в составах материалов различных добавок.

При изготовлении банкнот применяются особо стойкие печатные краски — для каждого вида печати свои (для высокой печати, офсетные, для глубокой печати, для трафаретной печати и др.).

Для физикохимической защиты банкнот обычно применяются специальные краски, обеспечивающие создание как открытых (оптически переменные краски — OVI, иридисцентные и металлизированные краски), так и скрытых защитных признаков (ферромагнитные, флуоресцентные, фосфоресцентные, краски, поглощающие или отражающие инфракрасное излучение).

Физикохимическая защита, в отличие от технологической, обнаруживается не визуально, а при помощи специальных приборов. Эти приборы условно можно разделить на две группы: визуализаторы и детекторы (датчики). Первая группа позволяет визуально наблюдать эффект защиты, например свечение защитного элемента (волокна, нити, рисунка) в ультрафиолетовых лучах. Это может быть также картина поглощения инфракрасных лучей или же магнитооптическая визуализация свойств красящего вещества. Приборы второй группы работают по принципу «данет», то есть реагируют на наличие защитного признака, подавая при этом звуковой или световой сигнал.

Люминесцентная защита

Это, как правило, свечение защитных элементов (волокон, нитей, красок), возбуждаемое источниками ультрафиолетовых лучей (УФЛ) в различных диапазонах этой области спектра. На практике чаще всего встречаются источники с длиной волны излучения 365 нм и 254 нм. Такие устройства могут быть выполнены в виде портативных осветителей («фонариков») или встроены в стационарные приборы.

Свечение обеспечивается за счет наличия в материалах документа специальных веществ, называемых люминофорами (рис. 9). Ассортимент таких веществ весьма широк, они светятся под УФЛ самыми различными цветами, но чаще всего — голубым, желтым, зеленым и красным.

Рис. 9. УФ-свечение купюры номиналом 20 гонконгских долларов

Надо сказать, что обычная потребительская бумага, как правило, вся светится в УФЛ белоголубым светом, благодаря введению в нее оптических отбеливателей. А вот так называемая банковская бумага, которая применяется для изготовления ценных бумаг и денежных знаков, в УФлучах не светится. И это также является одним из способов защиты ценных бумаг (технологический).

ИК-защита

Этот вид защиты основан на свойствах материалов по-разному поглощать или пропускать инфракрасные (ИК) лучи.

Если, например, для определения люминесцентной защиты существует достаточно большое количество доступных «в быту» устройств, то для выявления ИК-защиты необходимы специальные приборы, обычно используемые только специалистами. Поэтому обычно подобную защиту относят к разряду специальных. Хотя в большинстве справочных изданий такие признаки не указываются, все же они не являются тайной для специалистов, которые могут использовать как детекторы, так и визуализаторы средств инфракрасной защиты.

В настоящее время ИК-защита применяется и в таких распространенных документах, как банкноты. Даже Федеральная резервная система США, несмотря на свою некоторую консервативность, стала использовать этот вид защиты в своих банкнотах.

Так, все банкноты долларов США начиная с 1999 года содержат элемент ИК-защиты в изображении оборотной стороны — определенное сочетание прозрачных (невидимых в инфракрасных лучах) вертикальных полос, причем это сочетание индивидуально для каждого номинала банкноты (рис. 10).

Рис. 10. Банкноты США в инфракрасном освещении

В практике исследований принят термин ИК-метамерные краски. Так называют краски, которые одинаково выглядят в обычных условиях (при освещении и наблюдении в видимом диапазоне спектра), но различаются характером поглощения в инфракрасной области.

Магнитная защита

Когда речь идет о магнитной защите, подразумевается наличие магнитных свойств материалов изделия. Чаще всего это красящие вещества, но иногда в качестве защиты используются магнитные свойства защитных нитей.

Магнитная защита, связанная с красящими веществами, может быть двух типов.

Первый тип предполагает наличие магнитных свойств у какого-либо отдельного реквизита документа — обычно это серийный номер. Защитой такого типа обладает большинство находящихся в обращении банкнот, некоторые из ценных бумаг и другие разновидности документов.

Магнитная защита второго типа предполагает локальное распределение магнитных свойств в пределах изображения. При этом внешних (визуальных) различий не наблюдается. Например, изображения черного цвета на лицевой стороне банкнот долларов США как раз и снабжены магнитной защитой подобного рода. Если изучить такое изображение при помощи специального прибора (детектора или визуализатора), можно обнаружить, что одни участки рисунка обладают магнитными свойствами, а другие — нет.

Радиоактивные частицы

Наряду с другими включениями в состав бумаги могут также вводиться микроскопические дозы редкоземельных элементов, обладающих слабым радиационным излучением. Это безвредно для человека, но очень легко диагностируется специальными детекторами. Активность, тип изотопа и координаты меток являются идентификационными параметрами при проверке таких бумаг.

Прочие виды защиты

Довольно большую группу образуют средства защиты документов от копирования. Причем эти средства обеспечиваются как за счет специальных полиграфических технологий, так и путем применения материалов с особыми оптическими свойствами (красящих веществ, полимерных пленок и т.п.).

Пример применения защиты такого типа — использование металлизированных красок. Подобными красками («под серебро») наносится обозначение номинала на банкнотах российских рублей выпуска 1997 года.

Пленки типа VOID

Основное свойство многослойной самоклеящейся пленки типа VOID заключается в слабой связи между внутренними слоями и сильным клеевым слоем. Последний служит для приклеивания пленки к изделию. При отрыве пленки от изделия снимается только верхний слой, под которым появляется надпись «VOID», что означает «недействительный». Повторное наклеивание уже невозможно. Такой способ часто применяется для защиты различной продукции.

Антистокс

Антистоксовые люминофоры — это специальные вещества, которые при облучении ИК-светом определенной длины волны преобразуют энергию в видимое свечение. В узких кругах эта защитная технология известна как «Метка И». На российских рублях есть метки, светящиеся зеленым цветом, и есть метки, светящиеся красным цветом.

Эффект «Антистокс» — наличие зеленой люминесценции элементов изображения серого цвета под воздействием когерентного инфракрасного облучения с длиной волны в диапазоне 940960 нм.

Особо отметим, что антистоксовый эффект входит в состав шести машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, не менее четырех из которых подлежат обязательной проверке при обработке на счетносортировальных машинах (ССМ) для выдачи наличных денег из касс кредитной организации в собственной упаковке.

Оптихромные краски (OVI)

В краски OVI добавляются специальные чешуйки, создающие эффект интерференции, который возникает вследствие отражения некоторой части спектра падающих лучей, в результате чего получаются оттиски, изменяющие свой цвет по мере поворота отпечатка (рис. 11). Такие краски имеют уникальные защитные функции, дающие возможность их применения и в декоративных целях.

Рис. 11. Изображение, отпечатанное OVI-краской

Краски OVI прозрачные, и цветовой эффект достигается исключительно за счет преломления света, падающего под разным углом.

Например, эмблема Банка России на банкнотах достоинством 500 руб., отпечатанная в верхней части узкого купонного поля с лицевой стороны, изменяет свой цвет с краснооранжевого на желтозеленый.

Краски OVI широко используются в долларах США, евробанкнотах, в денежных билетах многих других государств для защиты банкнот, как правило, высоких номиналов.

Новейшая разработка — краска OVMI (Optically Variable Magnetic Ink, оптически переменная магнитная краска) позволяет создавать динамически изменяющиеся оптические эффекты SPARK. Это не просто равномерное изменение цвета по всей поверхности краски, как раньше. Теперь появилась возможность создания и динамического изменения конфигурации и фона рисунка при наклоне банкноты влево-вправо.

Фотохромные краски

Это особые краски, практически невидимые при свете с низким содержанием ультрафиолета и изменяющие свой цвет при ультрафиолетовом излучении. Естественным источником ультрафиолета является дневной свет. Эти краски приобретают конкретный цвет в зависимости от уровня ультрафиолета в окружающем свете, и ярче всего они окрашиваются в солнечном свете. Причем при снижении ультрафиолета в источнике света цвет постепенно исчезает.

Фоточувствительные краски содержат специальные химические элементы, которые под воздействием ультрафиолета (например, солнечного света) изменяют свою цветовую насыщенность. При удалении источника ультрафиолетового света эти краски снова становятся бесцветными.

На рынке защитных красок существуют три фоточувствительных цвета: фиолетовый, голубой и желтый.

Краски для защиты штрихкода

Эти краски применяются для предотвращения идентификации штрихкодов и их фотокопирования. Они печатаются поверх штрихкода перед ламинированием, после чего штрихкоды можно лишь считывать с помощью специального считывающего устройства, но нельзя фотокопировать.

Данные краски предназначены для предохранения оригинального штрихкода от фотокопирования. В случае использования такой краски черного цвета оригинальный штрихкод всегда будет невидим и для человеческого зрения. Можно также нанести эту блокирующую краску под ламинационной пленкой, а затем напечатать оригинальный штрихкод сверху. После ламинирования уже невозможно отделить верхний слой от основы, не повредив штрихкод. Все эти краски не содержат углеродов.

Выпускается несколько стандартных цветов красок для защиты штрихкода:

Интерференционные краски

Они обладают уникальным цветовым эффектом. Это прозрачные краски, в состав которых входят крошечные частицы от 6 до 10 микрон. При попадании на них света глаз одновременно воспринимает отраженный и пропускаемый свет. При изменении угла зрения изменяется воспринимаемый глазом цвет. Эти краски имеют металлический блеск, который в зависимости от угла зрения и света изменяет свой цвет. Цвета печатных интерференционных красок получаются за счет очень тонких кристаллических пластинок пигмента. При печати пластинки ложатся параллельными слоями. Так как эти пластинки прозрачные, они отражают только часть падающего на них света.

Остальной свет проходит к тем пластинкам, которые находятся ниже, образуя эффект радужного блеска или перламутровый эффект.

В двухцветных красках один цвет формируется за счет отраженного света, а другой — за счет проходящего света. Это может быть серебряный цвет, если смотреть в одном направлении, и золотой, если смотреть в другом направлении. Одна и та же краска, напечатанная поверх белого фона и поверх черного, даст разный цветовой эффект. Эти краски нельзя воспроизвести посредством фотокопии, поэтому они могут использоваться для печати защищенной продукции.

Поляризационный лак

Одним из относительно новых защитных элементов, впервые примененных на банкноте 5000 руб., является блестящий лак с поляризационными свойствами, которым покрыта эмблема Банка России в верхней левой части лицевой стороны банкноты. Поляризационные свойства покрытия выявляются с помощью специального поляризационного фильтра.

При рассматривании эмблемы Банка России под острым углом точечный металлический блеск зеленого цвета, присущий покрытию, исчезает. При просмотре эмблемы через поляризационный фильтр часть изображения становится золотистого цвета.

Иридисцентная краска

Одним из распространенных способов защиты является применение иридисцентной (или иридирующей) краски.

Эффект этой краски хорошо заметен на евробанкнотах. При изменении угла наклона рисунок, выполненный этой краской, переливается и сияет под ярким светом. Таким образом, мы можем видеть на полосе символы евро вместе с цифрами номинала.

Перспективы развития защитных технологий

По мнению специалистов Гознака, главной тенденцией при разработке высокозащищенной продукции является широкое применение принципа системного, комплексного подхода к защите банкнот и ценных бумаг. Этот принцип предполагает: во-первых, учет всего комплекса факторов, влияющих на производство и обращение защищенной продукции в их взаимосвязи и взаимодействии; во-вторых, оптимизацию характеристик продукции по критерию «эффективность — стоимость» и, в-третьих, рассмотрение процессов производства и обращения в динамике.

В рамках такого комплексного подхода специалистами Гознака на XII Международной конференции по наличному денежному обращению впервые было продемонстрировано не просто гармоничное сочетание защитных элементов (включая новейшие) в банкноте, что характерно для всех ведущих мировых производителей. Гознак предложил по отдельности комплексные решения для выпуска банкнот низких номиналов (рекламная банкнота «Беллинсгаузен») и высоких номиналов (рекламная банкнота «Якоби»).

Как известно, банкноты низких номиналов должны быть износостойкими, устойчивыми к загрязнению и агрессивным воздействиям окружающей среды. Вместе с тем они редко подделываются фальшивомонетчиками при значительных объемах выпуска их в обращение Центральным банком страны (и значит, должны иметь невысокую стоимость производства). Исходя из этого, Гознаком было предложено комплексное решение:

Это позволило сделать банкноту максимально защищенной при одновременном обеспечении высокой износостойкости и разумной себестоимости.

В комплексном решении для банкнот высоких номиналов были реализованы такие требования, как высокая защищенность, удобство и быстрота проверки подлинности банкноты населением, кассирами и экспертами, применение всех новейших технологий с одновременным соблюдением требований к износостойкости.

На рекламной банкноте «Якоби» (рис. 12) присутствовали практически все новейшие защитные признаки — от «щелевого» филигранного водяного знака и защитной нити VFI с эффектами «скат» и «хамелеон» до сложнейших фоновых сеток, растров, микротекстов, набора специальных красок. Всего более 27 защитных признаков.

Рис. 12. Рекламная банкнота «Якоби»

Процесс совершенствования защитного комплекса банкнот продолжается, на Гознаке разработаны новые рекламные образцы, например «Русские народные художественные промыслы» в качестве прообраза банкнот низких номиналов и «100 лет со дня рождения Галины Улановой» как прототип банкнот высоких номиналов.

В них реализован целый ряд перспективных защитных признаков, таких как: