какие жабры у головастика

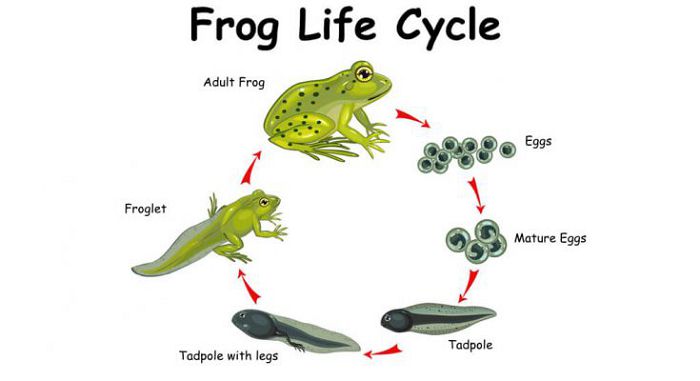

Метаморфоз головастика

Головастики бесхвостых амфибий (лягушек, жаб) имеют ряд признаков, сходных с рыбами.

Хвост головастика сплюснут как тело рыб, это дает ему возможность плавать в воде. Органами дыхания являются жабры, однако вначале они отличаются от рыбьих и представляют собой наружные ветвистые жабры, как у морских кольчатых червей. Позже они заменяются на жаберные щели с лепестками. Такие жабры прикрываются кожной складкой. Это уже больше похоже на жабры рыб. На челюстях головастиков многих видов есть кератиновые зубчики, которые помогают им скрести растения. У них есть боковая линия. Сердце двухкамерное с одним кругом кровообращения, как у рыб. Продуктом выделения головастика является аммиак, что тоже сходно с рыбами.

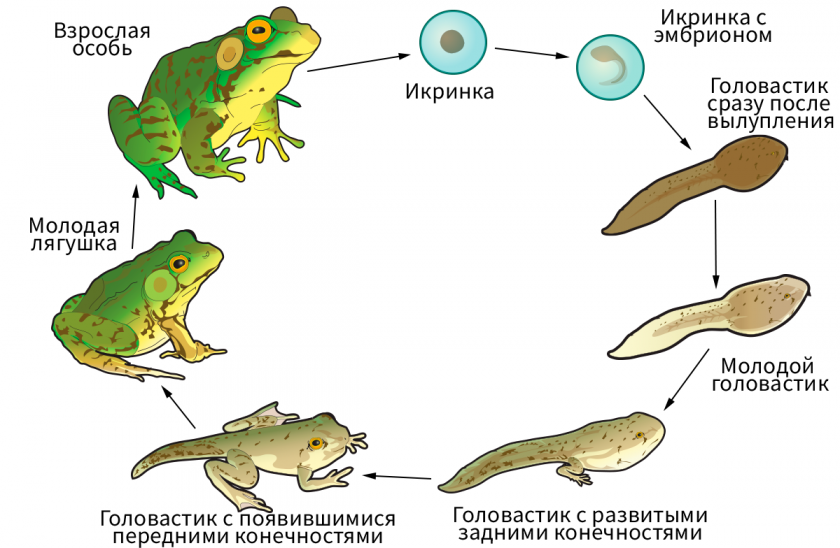

При метаморфозе головастик превращается в лягушонка, способного жить на суше. При этом происходит появление ряда новых органов, исчезновение прежних, изменение органов. Подготовка к метаморфозу идет на протяжении всей стадии головастика, но сам метаморфоз происходит быстро, примерно около суток. Метаморфоз начинается под действием специального гормона, который начинает вырабатываться в определенное время.

У головастика развиваются легкие, исчезают жабры и прикрывающий их жаберный мешок. Становятся видны недоразвитые передние лапы будущей лягушки.

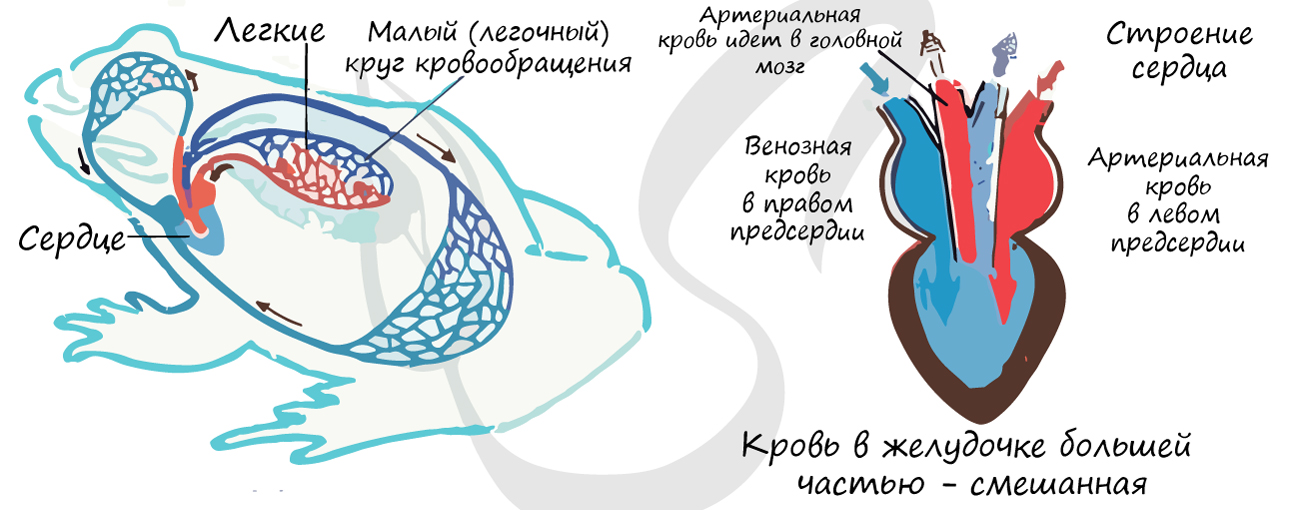

В сердце появляется еще одно предсердие путем появления перегородки в ранее существующем. Возникает второй круг кровообращения.

Происходят перестройки пищеварительной системы, укорачивается кишечник. Во время метаморфоза головастик не питается и не растет. Появившейся лягушонок меньше, чем был головастик.

Изменяется ротовой аппарат.

На глазах формируются веки. Сами глаза сдвигаются выше. Появляется барабанная перепонка и система косточек (среднее ухо). Исчезает боковая линия. На коже появляются железы.

В конце метаморфоза исчезает хвост. Его ткани идут на развитие и увеличение конечностей.

Класс земноводные

Для успешного изучения земноводных предлагаю начать с их классификации. Помните, что классификации это именно то, что раскладывает знания в голове «по полочкам», относитесь к ним с должным вниманием.

Давайте перечислим ароморфозы, которыми сопровождалось появление земноводных.

Ароморфозы земноводных

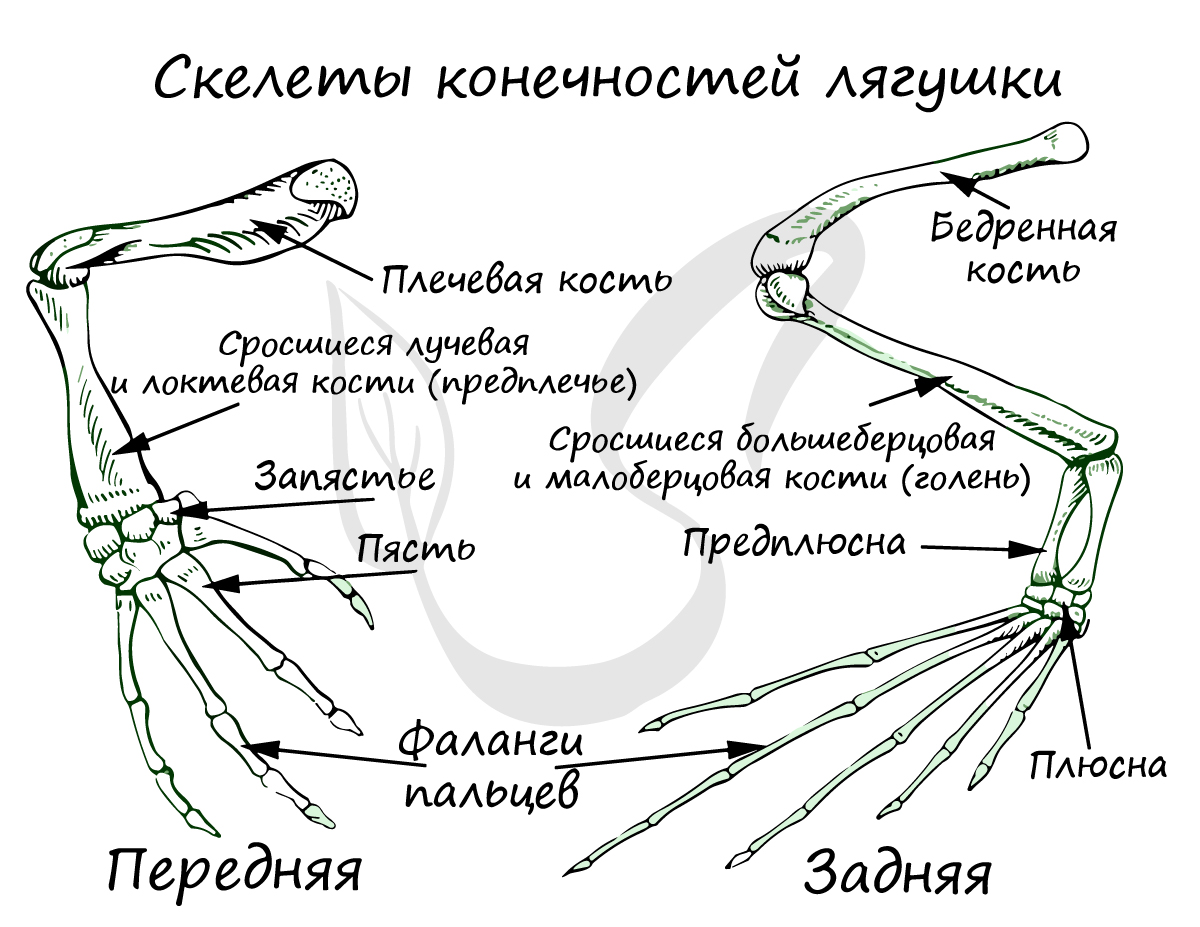

У ранее обсуждаемой нами рыбы латимерии (целаканта) плавники напоминали конечность пятипалого типа. У земноводных они преобразовываются в скелет передней и скелет задней конечностей, которые мы обсудим в данной статье подробно.

Мышцы дифференцируются (делятся) на мышечные пучки, становятся возможны более сложные и точные движения.

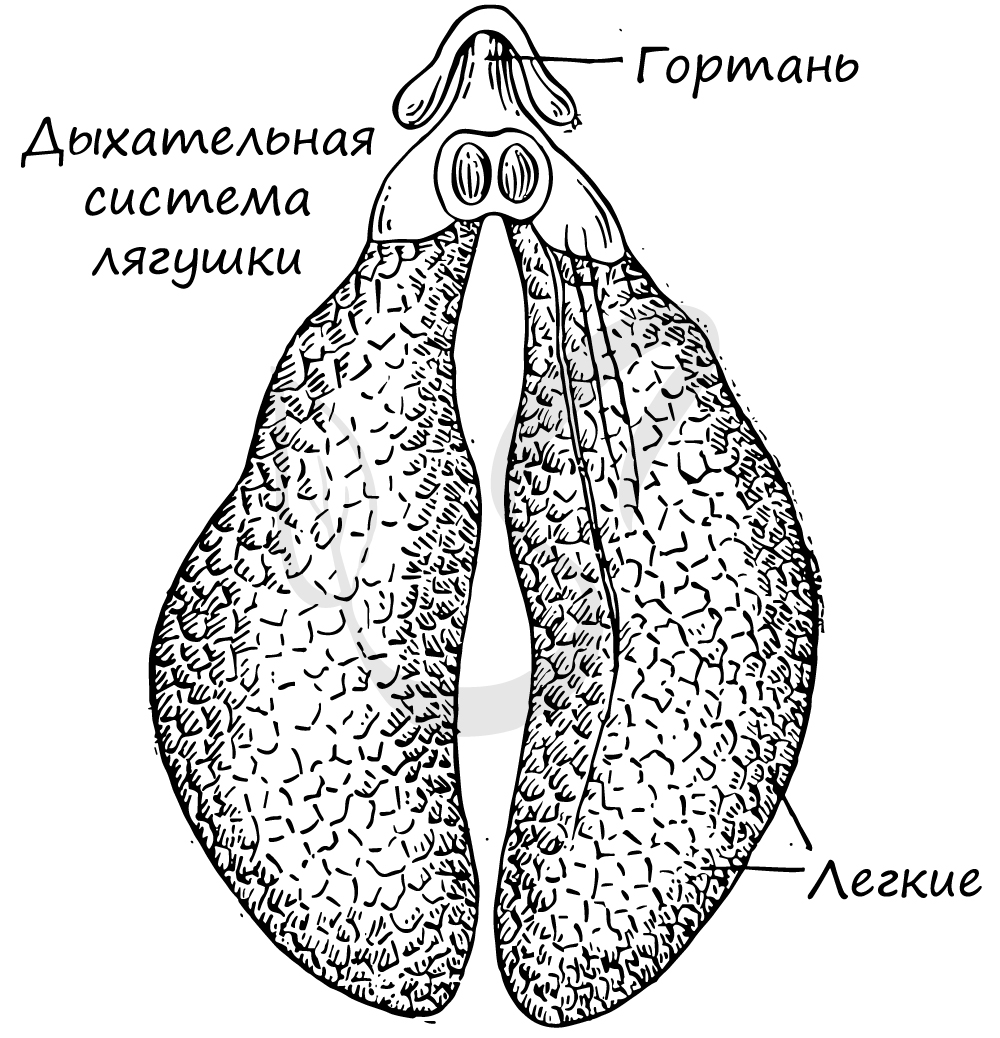

Легкие земноводных представлены в виде тонкостенных мешков, относительно небольшого объема.

Благодаря появлению шейного отдела становится возможным движение головой вверх-вниз, что было невозможным для рыб. Однако, подвижность головы значительно ограничена, и поворот головы из стороны в сторону невозможен.

Лягушка озерная

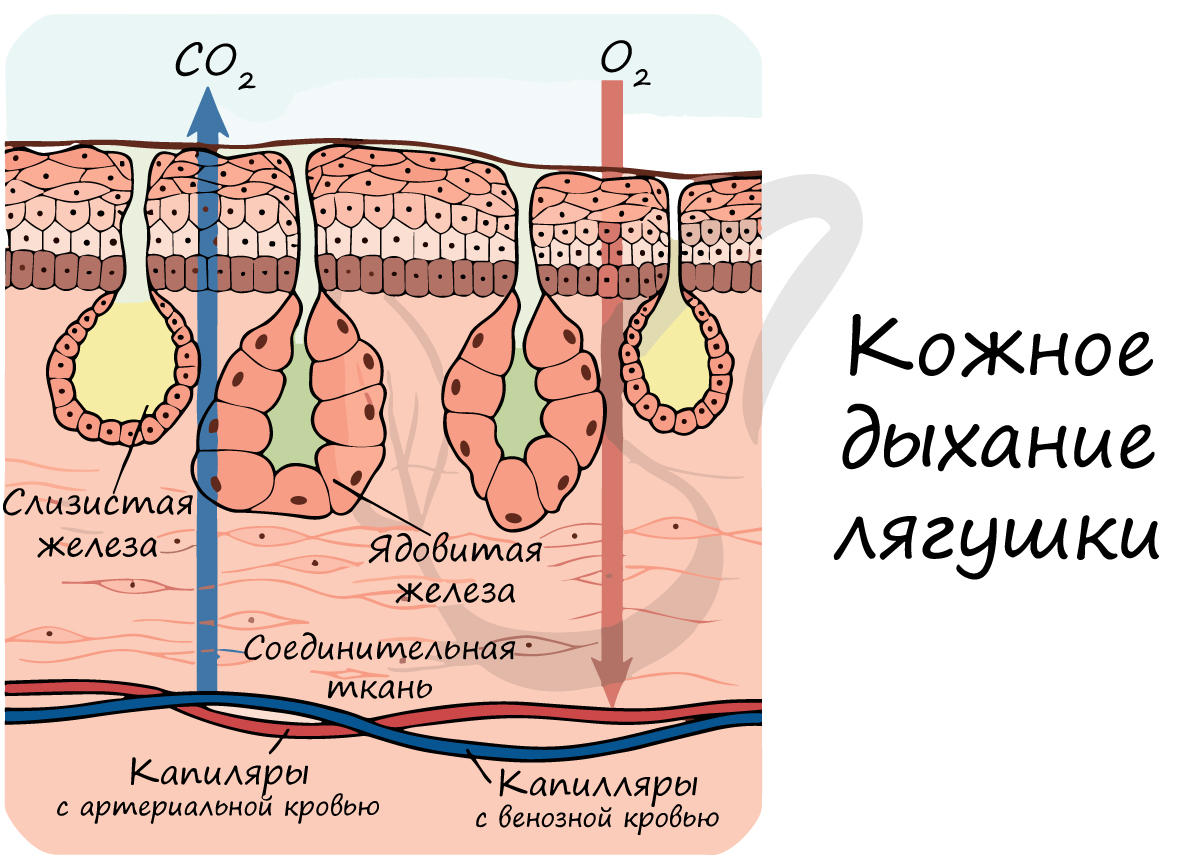

Покров двуслойный, состоит из эпидермиса и дермы. Эпидермис снабжен густой капиллярной сетью, благодаря которой у лягушки возможен газообмен через кожу. Кожа голая, содержит большое количество желез: она должна быть постоянно увлажнена для интенсивного газообмена.

Около 65% всего кислорода поступает через увлажненную кожу. Увлажнение кожи крайне важно, рекомендую запомнить следующий факт: при пересыхании кожи лягушки газообмен в ней прекращается, и лягушка погибает от недостатка кислорода (гипоксии).

Тело состоит из головы, туловища и двух пар конечностей. Передние конечности короче и слабее задних. Задние конечности служат для плавания, они удлинены и имеют плавательные перепонки между пальцами. Хорошо развита мышечная система: мышцы дифференцированы на отдельные пучки. В теле амфибий насчитывается до 350 мышц.

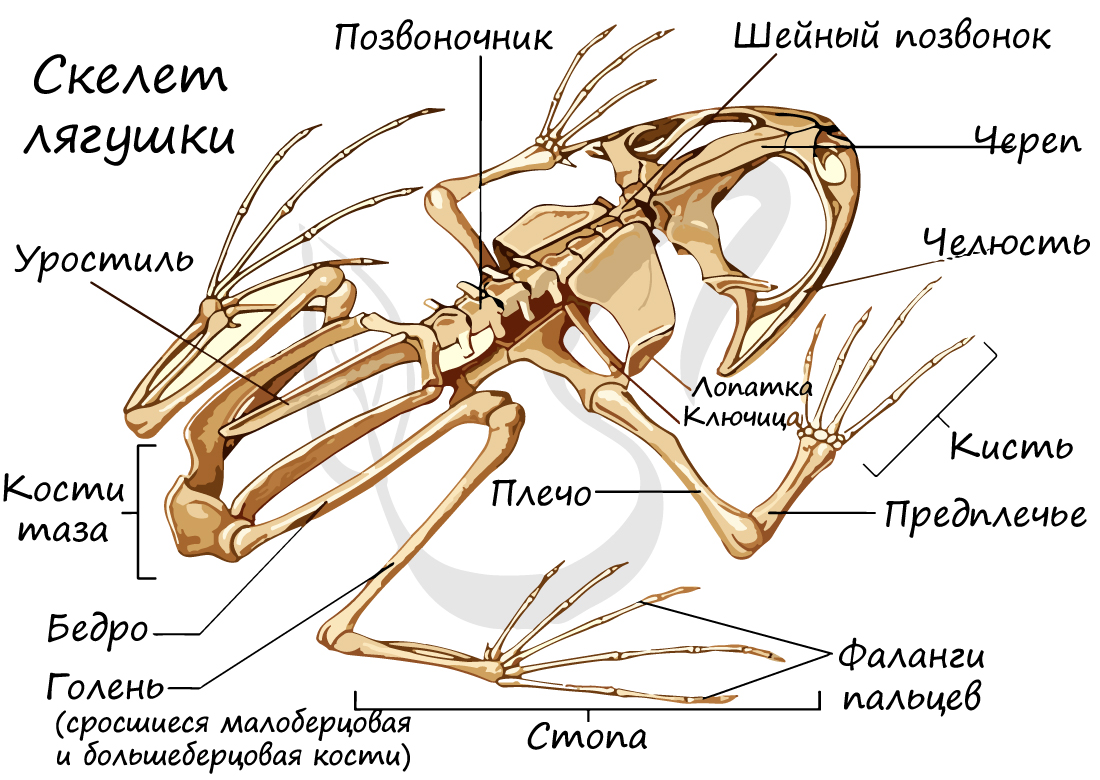

Скелет лягушки состоит из скелета головы, туловища, поясов конечностей и свободных конечностей. Скелеты поясов конечностей малоподвижны, в отличие от скелета свободной конечности, построенного по типу рычагов.

Имеются туловищный (7 позвонков) и хвостовой отделы позвоночника, доставшиеся земноводным еще от рыб. Однако появляются и новые отделы: крестцовый и шейный, оба содержащие по одному позвонку. Благодаря возникновению шейного отдела, у земноводных становится возможным поворот головы, что было невозможным для рыб.

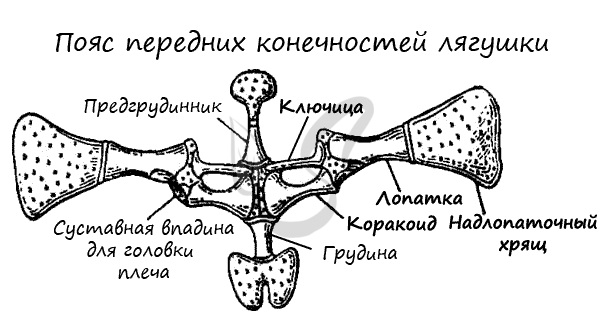

Скелеты поясов конечностей служат опорой для конечностей. В состав плечевого (переднего) пояса входят: лопатки, ключицы, вороньи кости (коракоиды), хрящи. Ребер нет, вследствие чего грудная клетка отсутствует, передний пояс лежит свободно в толще мышц, грудина не соединена при помощи ребер с позвоночником.

Пояс задних конечностей (тазовый) образован: подвздошными и седалищными костями, лобковым хрящом.

Скелет передней свободной конечности состоит из: плечевой кости, предплечья (образовано сросшимися лучевой и локтевой костями) и кисти (состоящей из запястья, пястья и фаланг пальцев).

Скелет задней свободной конечности образован бедром, голенью (состоит из сросшихся малоберцовой и большеберцовой костей), стопы (включает предплюсну, плюсну и фаланги пальцев).

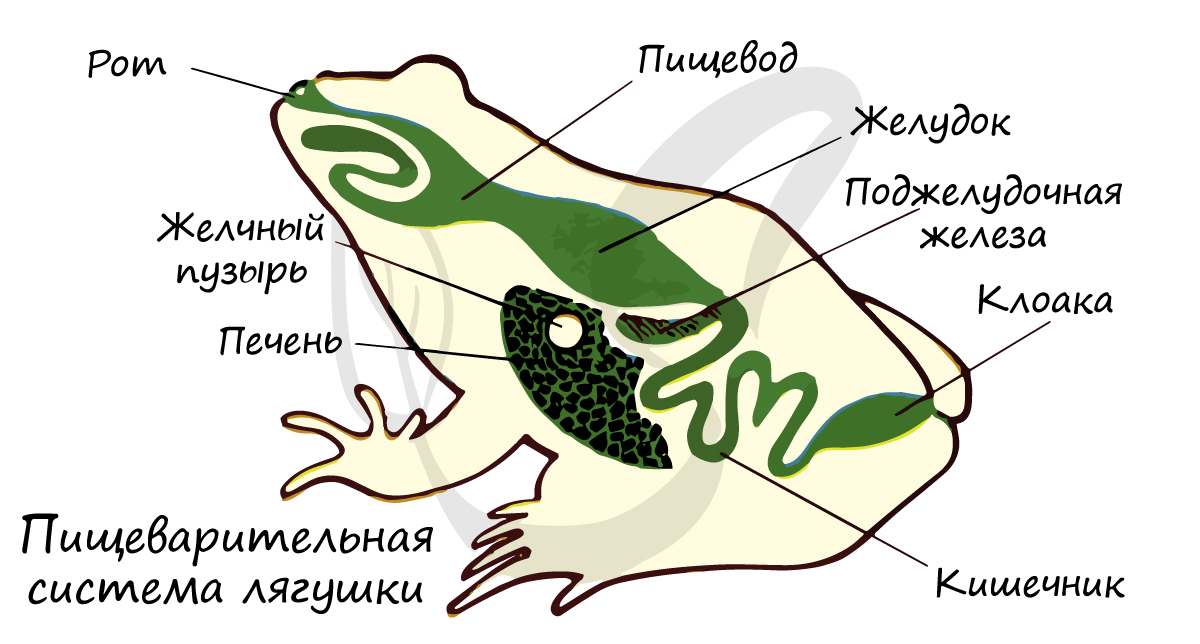

Короткий пищевод переходит в желудок, продолжающийся в тонкий кишечник, куда открываются протоки желчного пузыря, а также пищеварительных желез: печени и поджелудочной. Тонкая кишка переходит в толстую кишку, оканчивающуюся клоакой.

Легкие представленные тонкостенными мешками, стенка которых густо оплетена капиллярами, в которых происходит газообмен. Дыхательная поверхность легких невелика, они не способны полностью удовлетворить нуждам организма в кислороде, поэтому жизнь лягушки невозможна без кожного дыхания.

Воздух поступает в легкие и удаляется из них благодаря сокращениям мышц дна ротовой полости.

Осуществляется только при увлажненной коже, на поверхности которой растворяется кислород, после чего он проникает в капилляры кожи. Кожа помогает дышать лягушкам при погружении в воду: кислород поступает в кровь напрямую из воды.

При пересыхании кожи животное погибает, так как слабо развитые легкие не в состоянии обеспечить потребности организма в кислороде.

Также дыхание осуществляется эпителием, покрывающим ротовую полость, но это вносит незначительный вклад в процесс дыхания.

Изменения в кровеносной системе земноводных, по сравнению с рыбами, обусловлены заменой жаберного дыхания на легочное. Сердце имеет 3 камеры: 2 предсердия и 1 желудочек, сердце более крупное. Возникает второй (легочный) круг кровообращения.

Физиологически и анатомически сокращение сердца происходят таким образом, что более насыщенная кислородом артериальная кровь изгоняется из него в последнюю очередь и попадает в сонные артерии, идущие к головному мозгу. Таким образом, к головному мозгу направляется более насыщенная кислородом кровь, чем к остальным органам.

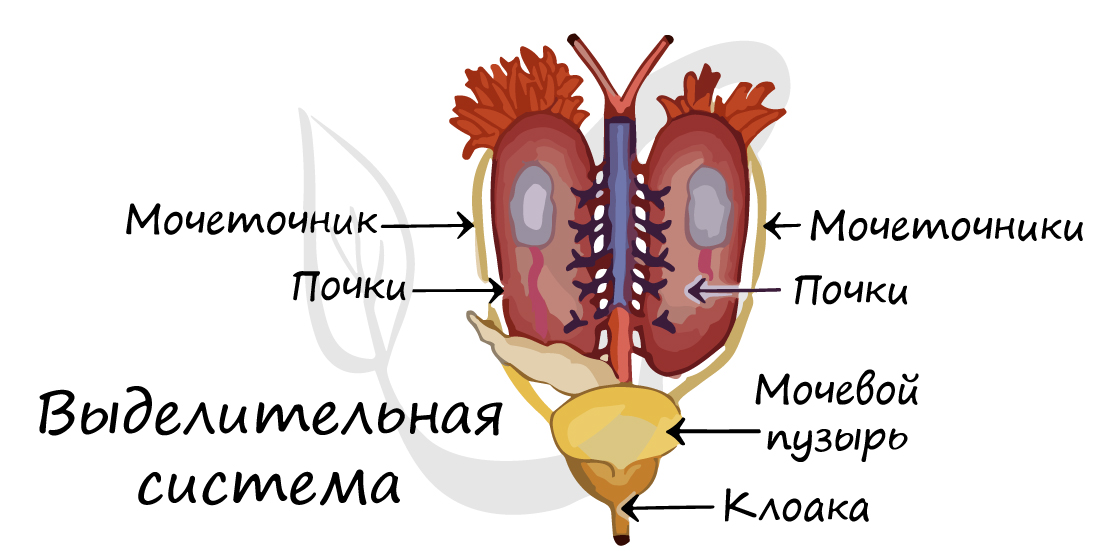

По мере образования в почке мочи, она поступает в мочеточники, ведущие в клоаку. Попавшая в клоаку моча стекает в мочевой пузырь, через стенки которого осуществляется всасывание воды. При сокращении стенок мочевого пузыря концентрированная моча выводится в клоаку, откуда выбрасывается во внешнюю среду.

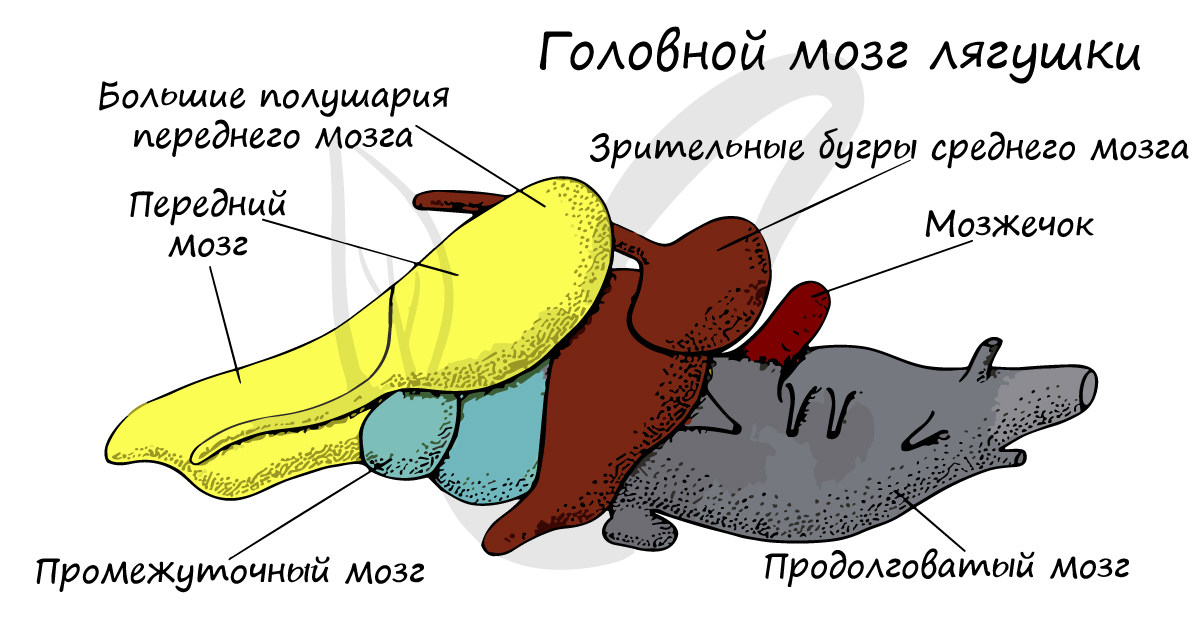

Головной мозг земноводных отличается от мозга рыб полностью разделенным на два полушария и более развитым передним мозгом.

Мозжечок и средний мозг развиты гораздо слабее, так как земноводные малоподвижны и их движения относительно простые: они передвигаются по плоскости в «2D измерении». Перемещение рыб в таком случае можно обозначить как в «3D измерении». Это упрощенное, но вполне справедливое сравнение.

Свободные конечности земноводных позволяют им совершать более разнообразные движения в отличие от циклических поворотов плавников и тела у рыб.

Меняется форма хрусталика. Если у рыб он был шарообразный, то у земноводных его форма становится более выпуклой (как и форма роговицы). Хрусталик приобретает форму двояковыпуклой линзы. Амфибии видят дальше рыб.

Однако аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, остается на том же уровне, что и у рыб: достигается только за счет перемещения хрусталика вперед и назад. Эти перемещения помогает совершать особая ресничная мышца, возникшая у земноводных.

Наземная среда меняет и характер передачи звуков: теперь он передается через колебания воздуха. Если рыбам в воде было достаточно внутреннего уха для улавливания колебаний воды, то земноводным этого мало. У них впервые возникает среднее ухо, которое снабжено барабанной перепонкой, чувствительной к колебаниям воздуха.

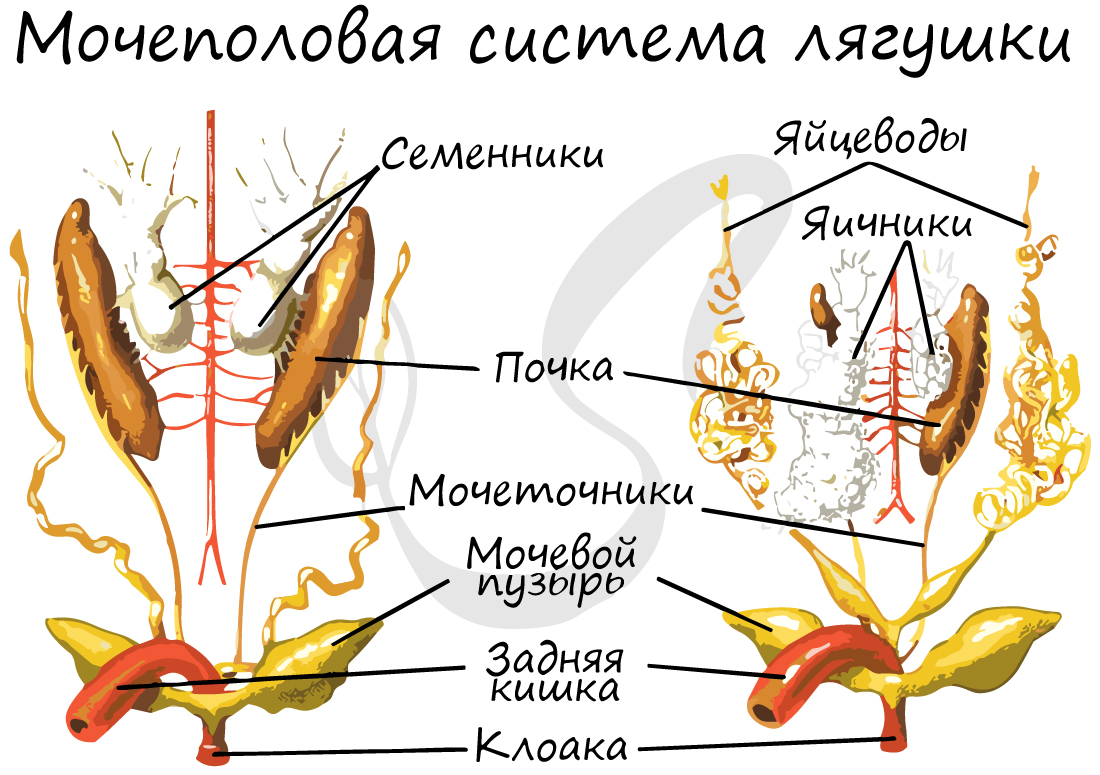

Лягушки раздельнополые животные, оплодотворение наружное. Размножение и начальные этапы развития земноводных происходят в воде, поэтому амфибий крайне редко можно встретить в засушливых местах, где водоемы отсутствуют.

Во время оплодотворения самец удерживает самку сзади и надавливает передними конечностями на ее брюшко, что приводит к выметыванию икры. Эта икра сразу же оплодотворяется семенной жидкостью самца.

Головастики

Значение земноводных

Земноводные, как и все живые организмы, являются звеном в цепи питания (консументами). Они уничтожают многих кровососущих насекомых, а также насекомых, которые наносят вред культурным растениям.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Куда девается хвост головастика? (3 фото)

Нет, лягушки не откидывают свой хвост одномоментно, как ящерицы. Процесс этот долгий и, что самое главное, очень продуманный. Свою конечность земноводное превращает в энергетический повербанк для роста, а сам хвост никуда не пропадает. Он всасывается! Но как такое вообще возможно?

Начнём с того, что хвост головастика — это полноценный орган движения с мышцами, нервами и прочими необходимыми штуками. Он ничем не уступает хвосту тех же рыб и по началу, когда головастик живёт в воде, это отличный бонус, дающий +100 к передвижению.

Вообще, головастики первое время мало отличаются от мальков рыб. У них также есть жабры и плоский хвост, помогающий им плавать. Это позволяет им успешнее выживать в водной среде.

Но вот, лягушка подросла: у неё появились лапки и потихоньку пропадают жабры. Тогда организм земноводного даёт команду: «Стоп! Больше хвост нам не нужен, мы будем жить на суше». С этого момента хвост больше не растёт вместе с телом.

Итак, новый строительный материал в хвост больше не поступает, а старый — медленно но верно разрушается. По-хорошему, у лягушки должна начаться какая-нибудь гангрена. Но на помощь приходит такое замудренное явление, как аутолиз. Поясним за термин: аутолиз — это процесс, когда клетки ткани переваривают сами себя. Поэтому когда клетки хвоста чувствуют свою скорую кончину, они самоуничтожаются!

Развитие земноводных

Развитие. Из яиц, обычно развивающихся в воде, у земноводных вылупляются личинки. Наличие личиночной стадии расширяет возможности питания развивающегося организма, улучшает снабжение его кислородом, создает возможность перемещения в наиболее благоприятные условия существования.

Головастики бесхвостых амфибий имеют одноклеточные железы, выделяющие фермент, который растворяет оболочки. При помощи этого фермента и происходит освобождение животного из яйца. У только что вылупившегося головастика травяной или остромордой лягушки части тела еще едва обозначены. Голова отделена от туловища легким перехватом, а задний конец вытянут в коротенький вырост — хвост.

Хвост окружен нешироким плавником, идущим вдоль спины личинки, весь скелет которой представлен лишь хордой. В это время личинки еще не способны активно передвигаться и большими гроздьями неподвижно висят на пустых оболочках яиц, из которых вышли, удерживаясь особым личиночным органом прилипания — подковообразной присоской. На ранней стадии развития личинка питается остаточным желтком, не использованным в яйце во время развития зародыша.

На нижней поверхности головы такой личинки уже заметно ротовое впячивание, прилегающее к тонкостенной рок ой глотке. Однако между этими двумя отделами пищеварительной системы сообщения еще нет п ротовое отверстие отсутствует. Широкая глотка переходит в резко суживающийся пищевод, за ним следует короткий, не разделенный на отделы кишечник.

Полость пищеварительной трубки заполнена желтком, и только на спинной стороне ее проходит узкий канал, загибающийся вниз, где кишка сообщается с внешней средой через анальное отверстие. Раннее его развитие связано с тем, что в задний отдел кишки открываются протоки выделительных органов, которые развиваются и функционируют у головастика очень рано.

Органы выделения заключены в спинном отделе стенки тела, непосредственно сзади околосердечной полости. Почки головастика — наиболее просто устроеные выделительные органы из всех выделительных органов позвоночных животных. В зависимости от своего местоположения они носят название головных почек (пронефрос). Головные почки функционируют только у личинок.

У только что вылупившегося головастика процесс дыхания по сравнению с таковым у зародыша, находящегося в яйце, значительно интенсивнее, так как незадолго до вылупления у него появляются наружные жабры. Жабры образуются в виде двух пар небольших отростков по бокам головы. К моменту вылупления развивается третья пара наружных жабр.

В дальнейшем они разделяются на целый ряд разрастающихся и ветвящихся жаберных лепестков. Наружные жабры, специальные личиночные органы дыхания, представляют видоизмененные внутренние жабры, разросшиеся из жаберной полости наружу. В отличие от внутренних жабр они постоянно омываются свежей водой и могут функционировать на очень ранних стадиях развития личинки, прежде чем появится механизм, нагнетающий воду ко внутренним жабрам.

В связи с тем что на перво

Несмотря на то что на описываемой стадии функционируют только наружные жабры, у головастиков уже имеются органы дыхания, приходящие им на смену,— внутренние жабры. Они закладываются у зародыша на очень ранних стадиях развития как вертикальные кармановидные складки глотки, растущие кнаружи. В стенке глотки, лежащей между соседними жаберными мешками, развивается скелет жаберного аппарата — жаберные дужки. У только что вылупившегося головастика есть также и зачатки легких.

В стадии развития личинки еще не отыскивают активно пищу и малоподвижны, органы чувств у них развиты слабо. На переднем конце головы есть парные ямки — органы обоняния, недоразвитые глаза и зачаток органа слуха в виде слуховых пузырьков, лежащих под кожей по бокам головы. Важнейшее значение в это время имеют органы боковой линии — небольшие сосочки эпидермиса, которые расположены рядами вдоль всего тела, вокруг глаз и на других частях головы. Они воспринимают колебания воды, исходящие от окружающих предметов.

Головной мозг головастика отличается от головного мозга взрослых форм почти полным отсутствием мозжечка и передних полушарий. Вместо полушарий мозга имеются только небольшие парные зачатки их.

Крупные изменения в жизни и строении головастика происходят через несколько дней после вылупления. В это время желток оказывается полностью израсходованным, у личинок прорывается рот. Вскоре крошечный по сравнению с ртом лягушки рот головастика оказывается окруженным выдающимися вперед бахромчатыми губами, которые образуют небольшой конический хоботок.

Перегородкой, отделяющей хоботок от ротовой полости, служит развивающийся к этому времени «клюв». Он состоит из двух крепких роговых челюстей. По внутренней поверхности обеих губ образуются поперечные складки, на гребнях которых, так же как и по свободному краю губ, появляются небольшие черные роговые зубчики. Каждый из них — это одна видоизмененная эпителиальная клетка. Зубчик быстро изнашивается и взамен немедленно возникает точно такой же.

Для черепа головастика характерно раннее появление и крупная величина губных хрящей, раннее прикрепление хорошо развитой челюстной дужки к мозговой коробке, массивная подчелюстная дуга. Все эти особенности есть приспособление к укреплению скелета, поддерживающего роговые челюсти. Они связаны с развитием мускулатуры, двигающей челюсти.

Ротовой аппарат головастика приспособлен к соскабливанию пищи с подводных предметов и водорослей. Он свойствен громадному большинству личинок бесхвостых амфибии, которые обычно питаются кормами, изобилующими в водоемах, сравнительно легко заменяя один другим. Часто образуя большие скопления, личинки иначе не могли бы найти для себя достаточного количества пищи. Начиная активно питаться, головастики поедают прежде всего яйцевые оболочки, на которых они висели первые дни жизни.

Кишечник их не только относительно, но и абсолютно длиннее, чем у взрослых форм. В связи с питанием резко щелочными кормами у них не развивается желудок, в котором протекает кислотная фаза пищеварения, требующая затраты большего количества энергии для нейтрализации щелочной пищи.

Личинка, перешедшая к активному способу питания, начинает также и активно двигаться. По форме она уже отличается от только что вылупившейся. Тело ее становится более округлым, хвост удлиняется и расширяется за счет развития вокруг него плавника, превращаясь в сильный орган движения. Однако значительно развившийся хвостовой плавник служит не только для передвижения.

В нем появляется мощная сеть капиллярных сосудов, и он становится дополнительным органом дыхания. Этим не ограничиваются изменения, происходящие с органами дыхания на стадии прорыва рта. Наружные жабры к этому времени достигают максимального развития.

В то же время вступают в действие постепенно заменяющие их внутренние жабры. Начинается это с того, что жаберные мешки прорываются и образуются узкие вертикальные отверстия, ведущие из глотки наружу, — жаберные щели. Тотчас же после открытия жаберных щелей завершают развитие внутренние жабры в виде рядов небольших сосочков по краю жаберной щели. Они быстро растут и ветвятся, образуя жаберные пучки.

Раньше чем откроется рот, возникают жаберные крышечки в виде складок кожи по бокам головы. Эти складки вскоре соединяются друг с другом на нижней поверхности головы. Вслед за открытием рта они начинают быстро расти назад, как чехлом прикрывая жаберные щели. Задний край складки сливается со стенкой тела вдоль всей правой стороны, а с левой он остается свободным и вытягивается назад в виде короткой трубочки.

Посредством последней заключенная под крышечками полость сообщается с внешней средой. Исчезновение наружных жабр и замена их внутренними связаны, видимо, с переходом к подвижному образу жизни, при котором наружные жабры становятся более уязвимыми. Внутренние жабры имеют большую поверхность и полнее удовлетворяют требования организма в кислороде.

Возрастающая подвижность животного и развитие мускулатуры сопровождаются развитием скелета. Вокруг хорды постепенно образуется позвоночник. Увеличивающаяся активность приводит и к некоторым усложнениям в строении органов чувств. Слуховой пузырек, например, делится на два отдела, и образуются полукружные каналы.

Активное питание, движение, усиление окислительных процессов повышают обмен веществ, в связи с чем на данном этапе заканчивается формирование печени и головной почки, а также начинает закладываться выделительный орган, функционирующий во взрослом состоянии, — туловищная почка. Она возникает позади головной почки.

Передние и задние конечности появляются одновременно. Задние конечности хорошо заметны сразу, а передние долгое время скрыты под жаберной крышкой. На стадии появления конечностей у головастика прорываются внутренние ноздри, уже есть гортанная щель, прикрытая надгортанником, гортань и парные тонкостенные сосудистые мешки — легкие, доходящие до заднего конца полости тела.

Важные изменения происходят и в органах кровообращения. В единственном до сих пор предсердии появляется перегородка, делящая его на правую и левую части. Примерно к этому моменту заканчивают развитие и вступают в связь с легкими легочные вены. Формируется малый круг кровообращения.

Через месяц после появления на свет головастика у него в конечностях образуются суставы. К концу второго месяца наряду с жабрами начинают функционировать легкие. Нет сомнения, что головастик с первых дней своего существования находится в состоянии метаморфоза, с каждым днем приобретая все новые и новые особенности, характерные для взрослого животного, ведущего наземный образ жизни. Причем на каждом предыдущем этапе развиваются системы органов, начинающие функционировать на последующем.

Однако метаморфозом обычно именуют те изменения, которые происходят в непосредственной связи с переменой среды обитания и приводят к потере личиночных органов. Метаморфические изменения происходят под воздействием гормонов щитовидной железы, которая к этому времени заканчивает свое формирование. Эти изменения касаются прежде всего органов пищеварения. Животное перестает питаться, и у него преобразуется кишечник.

Освобождаются, прорывая жаберные крышки, передние конечности. Вслед за этим происходит исчезновение жабр, и весь поток венозной крови проходит теперь через легкие. Далее преобразует ротовой аппарат. Глаза, которые до сих пор были малы и прикрыты тонкой кожей, становятся крупными и выпуклыми. Заканчивается формирование внутреннего и среднего уха, исчезают органы боковой линии. Окончательно развиваются большие полушария мозга. Заканчивается формирование скелета, происходит половая дифференцировка, исчезает головная почка, изменяется строение кожи, постепенно рассасывается и исчезает хвост.

Большое количество личиночных органов у головастиков бесхвостых земноводных приводит к тому, что в период метаморфоза происходят глубокие и многочисленные, быстро следующие друг за другом изменения строения животного. Такой тип метаморфоза получил название некробиотического.

В период метаморфоза происходит резкое затормаживание роста. Только что метаморфизировавшая сеголетка обычно по размерам значительно меньше головастика. Величина сеголеток тем больше, чем больше величина головастиков перед метаморфозом.

Метаморфозом не заканчивается развитие организма. Дальнейший рост, окостенение скелета, развитие зубов и половых желез происходит уже после превращения головастика. Рост отличается значительной продолжительностью и не затормаживается после наступления половозрелости.

Развитие хвостатых земноводных значительно отличается от развития бесхвостых. Личинка обыкновенного тритона, покидающая яйцо на 14—20-е сутки после его откладки, находится на более поздней стадии развития, чем личинка лягушки. Это связано с большим запасом желтка в яйцах хвостатых, которые откладывают относительно мало яиц.

У личинки тритона отчетливо выражен хвост, окруженный плавником, имеются зачатки передних конечностей и перисто-разветвленные наружные жабры. Она лишена присоски, а по бокам головы у личинки расположены железистые выросты — балансиры, быстро затем исчезающие.

Только что вылупившаяся личинка малоподвижна, но вскоре начинает плавать при помощи хвоста и конечностей. Уже в день выклева у нее обозначена ротовая щель, а на второй день прорывается рот, полностью заканчивающий формирование на 11-е сутки. У двухдневной личинки вместе со ртом открываются и жаберные щели. Однако внутренние жабры, в отличие от таковых у бесхвостых, не развиваются, а наружные функционируют в течение всего личиночного периода жизни.

Когда на передних конечностях обозначатся пальцы, начинается развитие задних конечностей; у обыкновенного тритона это происходит примерно на 20-е сутки личиночной жизни. И на передних, и на задних конечностях пальцы закладываются и развиваются раньше на обращенной внутрь (радиальной) стороне. По-видимому, пальцы радиальной стороны для живущей в воде личинки функционально важнее, чем пальцы внешней стороны. При передвижении личинки по дну водоема конечности вначале касаются дна только радиальной стороной.

По характеру питания личинки хвостатых не отличаются от взрослых форм. Они тоже хищники, но нападают на более мелкие организмы. Хищничество среди молоди тритонов возможно, потому что личинки, выходящие из одиночных яиц, отложенных через большие промежутки времени на значительных пространствах, не образуют больших скоплений и всегда могут быть обеспечены кормом. Длина кишечника у личинок хвостатых равна длине его у взрослых форм.

В связи с хищничеством у молоди тритонов, крупные и хорошо развитые глаза рано становятся такими же, как у взрослых. В итоге развивающиеся тритоны имеют небольшое число личиночных органов. В связи с этим метаморфоз у них происходит постепенно, без коренной перестройки организации животного. Такой метаморфоз называют эволютивным. Прежде чем выйти на сушу, личинки переходят к легочному дыханию, теряют наружные жабры, у них зарастают жаберные щели и изменяется строение кожи. Этим и ограничивается их превращение.

Некоторым видам хвостатых земноводных присуща задержка в метаморфозе. У других метаморфоз совсем не наступает, но развиваются органы размножения. Это явление получило название неотении, т. е. размножения личинок. Неотения известна у представителей почти всех семейств хвостатых земноводных.

Наиболее широко известна неотения у американских амбистом, личинок которых называют аксолотлями. Эти личинки способны неопределенно долгое время не метаморфизировать и размножаться. Искусственно, путем воздействия гормона щитовидной железы, можно вызвать превращение аксолотля в амбистому.

Неотения представляет большой теоретический интерес, так как указывает на возможность эволюционного развития не от взрослой стадии предков. а от личиночной. Вероятно, постоянножаберные хвостатые амфибии — это не что иное, как неотенические личинки, потерявшие способность к метаморфозу. Они произошли от разных групп хвостатых амфибий. Так, слепой тритон из пещер Техаса — личинка какого-то безлегочного тритона амфиума — личинка неизвестной саламандры

Жизнь животных. В 7-ми т. / Гл. ред. В. Е. Соколов. Т. 5. Земноводные. Пресмыкающиеся / А. Г. Банников, И. С. Даревский, М. Н. Денисова и др.; Под ред. А. Г. Банникова. —2-е изд., перераб.—М.: Просвещение, 1985.—399с., ил., 32 л. ил.