какие жанры музыкального фольклора ты знаешь

Жанры музыкального фольклора: что это такое и какие они бывают?

Об этих видах мы и поведём сегодня разговор, но сначала внесём некоторую ясность по отношению к понятиям «фольклор» и «жанр», чтобы никто не путался.

Что такое фольклор и что такое жанр?

Вообще, слово «фольклор» относится не только к сфере именно музыкального творчества. Это слово – английское, и в переводится как означает «народная мудрость». К фольклору мы относим многие явления духовной культуры. Это и легенды, предания и сказки, поговорки и пословицы, заклинания и заговоры, приметы и гадания, танцы, религиозные и праздничные обряды, различные игры и даже считалки, стишки и анекдоты!

Жанры – это исторически сложившиеся виды произведений с присущими им особенностями содержания и формы, а также конкретным жизненным предназначением и особенностями их бытования и исполнения. Примеры музыкальных жанров – опера, балет, симфония, песня, романс и так далее.

Какие бывают жанры музыкального фольклора?

Всяких фольклорных музыкальных жанров у разных народов (всего мира) чрезвычайно много, поэтому в самом общем смысле их можно разделить на вокальные (те, что поются – главным образом, песни), инструментальные (которые играются – в основном наигрыши) и вокально-инструментальные (понятно, что здесь сразу и поют, и играют).

Ещё многие музыкальные жанры можно распределить по трём универсальным категориям содержания. Это эпос (если рассказывается какая-нибудь история), лирика (если основной упор полагается на чувства) и драма (если исполняется какое-либо действие).

Жанры русского песенного фольклора

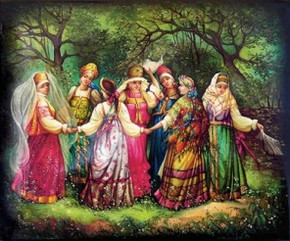

Назвать все жанры музыкального фольклора – значит, объять необъятное. Каждый новый вид песни или танца – это отдельный жанр. Например, былина, хоровод, трепак, колыбельная, и веснянка, и колядка, и частушка – всё это названия жанров.

Мы остановимся подробнее на жанрах русского народного музыкального творчества. Основной жанр здесь – песня, но песни бывают разные и поэтому существуют многочисленные жанровые разновидности русской песни. Лучше всего эти разновидности запоминать по тому, какую роль они играли в жизни народа, в какой обстановке и при каких обстоятельствах могли прозвучать.

А обстоятельства могут быть, например, вот какие – одни песни поются раз в год (в день какого-нибудь праздника), другие песни привязаны к какому-либо обряду и исполняются только тогда, когда совершается этот обряд (например, в день рождения, в день свадьбы или на похоронах). Есть песни, которые поются только зимой или летом, а есть и такие, которые можно петь круглый год в любой день недели и в любую погоду. Эти песни не привязаны ни ко времени, ни к обрядам и поются тогда, когда просто есть настроение их петь – например, песня о грусти, когда грустно или песня о неразделённой любви, когда есть таковая, или песня-сказка, рассказываемая гусляром, когда его слушают много людей.

Итак, русские песни бывают такие:

Вот, таким образом, обращаясь к содержанию песен и их жизненному назначению, можно условно распределить жанры музыкального фольклора в такие группы.

В качестве живого музыкального примера из старинной русской народной музыки послушайте кант «Буря море раздымает» о суровой доле моряков в исполнении слаженного мужского хора.

Старинный русский кант «Боре море раздымает»

Фольклорные жанры в классической музыке

Алмаз, огранённый в бриллиант

Фольклорные жанры в музыке русских композиторов-классиков воспринимаются, как естественная и неотъемлемая её часть, как её достояние. Русские композиторы огранили алмаз фольклорных жанров в бриллиант, бережно прикоснувшись к музыке разных народов, расслышав богатство её интонаций и ритмов и воплотив её живой облик в своих произведениях.

Трудно назвать русскую оперу или симфоническое произведение, где бы ни прослушивался русский народный мелос. Н.А. Римский-Корсаков сотворил для оперы «Царская невеста» проникновенную лирическую песню в народном стиле, в ней изливается горе девушки, выдаваемой замуж за нелюбимого. Песня Любаши содержит характерные черты русского лирического песенного фольклора: звучит без инструментального сопровождения, то есть a capella (редчайший пример в опере), широкая, протяжная мелодия песни диатонична, оснащена богатейшими распевами.

Песня Любаши из оперы “Царская невеста”

C легкой руки М.И Глинки, увлеклись ориентальным (восточным) фольклором многие русские композиторы: А.П. Бородин и М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков и С.В. Рахманинов. В романсе Рахманинова «Не пой, красавица при мне» вокальная мелодия и аккомпанемент демонстрируют виртуозные хроматические интонации, характерные для музыки Востока.

Романс “Не пой, красавица, при мне”

Знаменитая фантазия для фортепиано «Исламей» Балакирева написана на основе одноимённого кабардинского народного танца. Буйный ритм неистовой мужской пляски сочетается в этом произведении с певучей, томной темой – она татарского происхождения.

Восточная фантазия для фортепиано “Исламей”

Жанровый калейдоскоп

Фольклорные жанры в музыке западноевропейских композиторов – весьма распространённое художественное явление. Старинные танцы – ригодон, гавот, сарабанда, чакона, бурре, гальярда и другие народные песни – от колыбельных до застольных, частые гости на страницах музыкальных сочинений выдающихся композиторов. Вышедший из народной среды грациозный французский танец менуэт, стал одним из любимых у европейской знати, а, спустя некоторое время, его включают профессиональные композиторы в качестве одной из частей инструментальной сюиты (XVII век). У венских классиков этот танец занял почетное место третьей части сонатно-симфонического цикла (XVIII век).

Хороводный народный танец фарандола родился на юге Франции. Держась за руки, двигаясь цепочкой, исполнители фарандолы образуют различные фигуры под аккомпанемент весёлого тамбурина и нежной флейты. Зажигательная фарандола звучит в симфонической сюите Ж. Бизе «Арлезианка» сразу после маршевого вступления, которое основано также на подлинном древнем напеве – рождественской песне «Марш трёх королей».

Фарандола из музыки к “Арлезианке”

Ритуальный танец огня из балета «Любовь – волшебница»

Блюз, зародившийся в конце XIX века на Юго-востоке США, стал одним из выдающихся явлений афроамериканской культуры. Он сложился, как сплав негритянских трудовых песен и спиричуэлс. Блюзовые песни американских негров выражали тоску об утраченном счастье. Классическому блюзу свойственны: импровизационность, полиритмия, синкопированные ритмы, понижение ступеней мажора (III, V, VII). Создавая «Рапсодию в стиле блюз», американский композитор Джордж Гершвин стремился к созданию музыкального стиля, который бы объединил классическую музыку и джаз. Этот своеобразный художественный эксперимент блестяще удался композитору.

Рапсодия в блюзовых тонах

Отрадно заметить, что любовь к фольклорному жанру не иссякла в музыкальной классике и сегодня. «Перезвоны» В. Гаврилина – ярчайшее этому подтверждение. Это потрясающее произведение, в котором – вся Россия – не нуждается в комментариях!

Симфония-действо “Перезвоны”

Жанровая классификация музыкального фольклора

ЖАНРОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО

В народном творчестве жанр — это исторически сложившаяся взаимосвязь фольклорного произведения с его жизненным назначением (функцией). Как уже

говорилось ранее, фольклорное произведение по своей природе бифункционально — оно сочетает в себе как сугубо прикладную, утилитарную, так и эстетическую функции.

Соотношение этих функций в произведении может быть различным. Одни песенные и инструментальные жанры в большей мере проявляют прикладной характер — это содействующие трудовому процессу припевки, колыбельные для укачивания ребенка, пастушьи наигрыши для выпаса скота и пр. Другие жанры, напротив — ярко выказывают эстетическое начало: это эпическая традиция, лирическая песня и пр. Однако в огромном массиве обрядового песенного фольклора восточных славян провести четко границу между этими составляющими зачастую просто невозможно — прикладная и эстетическая стороны между собой тесно связаны.

Основным критерием при определении жанра той или иной песни выступает се функциональное назначение в общинной жизни. Как известно, традиционные народные песни могут быть обязательной составляющей какого-либо действия или обряда, т.е. быть приуроченными, а могут исполняться независимо от перечисленных обстоятельств — в любое время, по желанию исполнителей, т. с. быть неприуроченными.

Таким образом, принято различать две основные группы песенных и инструментальных жанров, приуроченные и ненриуроченные песни и инструментальные наигрыши.

1. В группе приуроченных жанров (левый столбец таблицы 1) в качестве основных форм приуроченности выступают:

• обрядовая (к ритуалам календарного и семейного цикла — заклички, жнивные, свадебные песни и пр.);

• к видам деятельности (общение с ребенком — колыбельные, пестушки и т. п.; работа артелью — трудовые припевки бурлаков, плотогонов и т. п.; сбор ягод, картофеля — ягодные, картофельные песни и пр.);

• сезонная (к определенному сезону — весенние, летние). Дальнейшее определение жанра песни или инструментального наигрыша

идет по степени уточнения конкретных условий его исполнения.

Среди приуроченных песен различают календарные (а среди них — святковские, масленичные, веснянки, духовские или купальские, жнивные и пр. жанры, обозначающие в каком именно обряде эти песни звучат), семейпо-бытовые (крестьбинские, свадебные песни, похоронные и свадебные плачи, причитания и др.).

2. К неприуроченным жанрам относятся большая часть песен эпической традиции, плясовые, лирические песни и инструментальные наигрыши, сопровождающие любые застолья и массовые увеселения. К этому же классу принадлежат частушки и основная часть детского репертуара (правый столбец таблицы).

Подразделение на конкретные жанры эпической песенной традиции зависит от образно-поэтического содержания песен.

Жанры, приуроченные к обрядам, видам деятельности или сезонам

Жанры, не приуроченные к

• обрядовые песии (святочные, масленичные, троицкие, купальские, жнивные и т.д.)

• семейно-обрядовые песни (крестьбинские, пестушки, потешки, колыбельные; свадебные)

• плачи (свадебные, похоронные, рекрутские)

• духовные стихи (в Великий пост; в похоронно- поминальной обрядности)

• эпические песни (былины, исторические песни, баллады, духовные стихи)

• детский репертуар (загадки, сказки с песнями, скороговорки, игры, дразнилки)

Так, в эпической традиции различают духовные стихи (религиозная тематика), былины (сюжеты о героях народного эпоса — богатырях и других мифологических персонажах), исторические песни (сюжеты, основанные на реальных исторических событиях).

И, наконец, есть жанры, которые, будучи неприуроченными, тем не менее часто исполняются в календарных и семейных обрядах (в таблице они выделены более жирным шрифтом). Это относится в первую очередь к традиционным лирическим песням, которые так и называют — приуроченная лирика. Кроме того, в этот класс жанров входит часть хороводов и игровых песен, духовные стихи (их могут исполнять как в поминальной обрядности или во время Великого поста, так и на посиделках в ряду прочих эпических жанров), некоторые инструментальные наигрыши. Сами исполнители очень четко разделяют песни, исполнение которых в обряде носит обязательный характер, и песни, которые вообше-то поются «абы когда», но и в данном обрядовом контексте их можно использовать.

Что такое Фольклор (4 фото + 1 видео)

Британский антиквар и писатель Уильям Джон Томс (1803–1885) впервые использовал этот термин в 1846 году.

Синонимы слова фольклор: устное народное творчество, произведение, творчество, наследие, фольклористика.

Правильное произношение и использование слова «фольклор»

Произношение слова фольклор иногда вызывает споры. Но всё же различные составители словарей в основном сходятся во мнении, что оба варианта произношения («фольклёр» и «фольклор») допустимы, с ударением в обоих случаях на последний слог.

В обиходе широко используется словосочетание «народный фольклор». Однако это использование термина не совсем правильное, ведь «фольк» из слова фольклор уже означает «народное», таким образом, если говорить «народный фольклор», то мы повторяем «народный» дважды, получается речевая избыточность.

Наилучшими сочетаниями будут: народное творчество, танцевальный фольклор и т. д.

Примеры фольклора- Золушка

Кровавая Мэри

Легенда о «Кровавой Мэри» (англ. Bloody Mary) — городская легенда англоязычных стран, согласно которой можно вызвать её призрак, если три раза произнести имя («Кровавая Мэри») перед зеркалом в тёмной комнате при свете свечи.

Некоторые говорят, что она появляется с мёртвым ребёнком, другие говорят, что она обещает вернуться за тем, кто её вызвал.

Эта легенда может выглядеть как обычная страшилка, но за ней стоит реальная историческая персона — королева Англии Мария I Тюдор. Её трагическая судьба о неудавшейся личной жизни и беременностях положила начало целому множеству историй про Кровавую Мэри.

Фольклорист и фольклористика

Русский фольклор

Мы знакомимся с произведениями русского фольклора ещё в самом раннем детстве. Это — русские народные сказки, загадки, пословицы, поговорки и др.

Например, такие незабываемые сказки, как: «Петушок — золотой гребешок», «Курочка Ряба» или «Колобок».

Родители, бабушки и дедушки читают нам книжки народного творчества, прививая любовь к героям нашей культуры. А им их читали или же рассказывали по памяти ещё их родители или же их бабушки и дедушки, а до них были предыдущие поколения.

Дети постарше уже в школе знакомятся с приключениями великих русских богатырей и других героев, авторы которых неизвестны.

Основные жанры русского фольклора

Жанры русского фольклора делятся на:

Эпические произведения

В отличие от литературных произведений эпические ещё делятся на стихотворную и прозаическую форму. Это:

былины (исторические древнерусские эпические пecни-сказания, воспевающие богатырские подвиги);

бывальщины (краткий вербальный рассказ о как будто реальных событиях, схож с «городской легендой»);

былички (рассказ «очевидца» о якобы реальной встрече с нечистой силой);

небылицы;

поговорки;

сказки;

исторические песни;

предания;

легенды;

сказы;

пословицы.

Лирические произведения

Это: частушки, колыбельные, обрядовые, семейные и любовные песни, похоронные причитания.

Драматические произведения

Это: народные драмы.

Для разного жанра фольклора характерно и разное содержание: былины рассказывают о подвигах богатырей, а исторические песни — о деяниях героев исторических событий.

В разных жанрах существует свой тип персонажа: в былинах герои — богатыри, а в сказках — например, Иван-дурак и Баба Яга.

Для композиции фольклорных произведений типично присутствие: присказки, запева, замедления действия, троичности событий и тавтологии, эпитетов, гипербол и др.

Фольклор разных стран отличается, но при этом имеет много общего. Это связывают с географической близостью, экономическими взаимоотношениями или другими связями, что повлекло за собой межкультурный обмен.

Музыка. 5 класс

Конспект урока

Фольклор в музыке русских композиторов

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме:

— фольклор; сказка; колыбельная;

— понятие «симфоническая миниатюра»;

— тембры музыкальных инструментов.

Симфоническая миниатюра – это небольшое произведение для симфонического оркестра.

Колыбельная песня – древнейший жанр музыкального фольклора, который имеет спокойный монотонный характер, обусловленный повторностью ритмоинтонаций и однообразием припевных слов.

Челеста – это клавишно-ударный инструмент, внешне сходный с небольшим пианино. Состоит из деревянного корпуса и стальных пластин. Нажатие клавиши заставляет молоточек ударять по пластине, вызывая её звучание. Название инструмента происходит от итальянского слова «небесный».

Флейта-пикколо – деревянный духовой музыкальный инструмент. Обладает пронзительным и свистящим тембром, звучит на октаву выше обыкновенной флейты.

Английский рожок – деревянный духовой музыкальный инструмент. Он является разновидностью гобоя.

1. Сергеева Г. П. Музыка. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. // Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 159 с.

1. Рапацкая Л. А. История русской музыки: От Древней Руси до «серебряного века»: Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2010. – 384 с.

2. Сергеева Г. П. Русская музыка в школе. // Г. П. Сергеева, Л. А. Рапацкая. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2011. – 320 с.

3. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий(теория и практика обучения языкам) // Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Отечественные композиторы в своём творчестве постоянно обращались к русскому литературному фольклору – сказкам, легендам, преданиям. Сказка – это рассказ о вымышленных событиях и приключениях. В сказках герои справляются с любыми трудностями: побеждают злых волшебников, защищают и освобождают от врагов родную землю. В борьбе со злыми силами им помогают добрые люди, животные, растения и разные волшебные предметы.

Сегодня мы познакомимся с русским народным сказанием, записанным Иваном Петровичем Сахаровым.

«В тридевятом царстве у кудесника в сказочных горах живёт, растёт Кикимора. От утра до вечера тешит Кикимору кот Баюн, говорит сказки заморские. С вечера до бела света качают Кикимору в хрустальной колыбели. Ровно через семь лет вырастет Кикимора. Тонёшенька, чернёшенька та Кикимора, а голова-то у неё манёшенька, со напёрсточек. Стучит, гремит Кикимора от утра до вечера, свистит, шипит Кикимора с вечера до полуночи, со полуночи до бела света прядёт кудель конопляную, сучит пряжу пеньковую, снуёт основу шёлковую. Зло на уме держит Кикимора на весь люд честной».

Кикимора – персонаж русских сказок и мифов. Считалось, что кикиморы причиняют людям различные неприятности: мешают спать и пугают различными звуками, досаждают маленьким детям, кидаются различными предметами, роняют и ломают вещи. Активность кикиморы могла даже вынудить хозяев покинуть свой дом.

Сегодня мы познакомимся с музыкальным портретом Кикиморы, который сочинил русский композитор Анатолий Константинович Лядов.

Его отец был дирижёром Мариинского театра. Его мать умерла, когда Анатолию было всего шесть лет. И сцена оперного театра, где работал его отец, часто заменяла ему дом. Мальчиком Лядов участвовал в репетициях, слушал и знал все арии и хоры из опер. Придя домой, он изображал перед зеркалом понравившихся персонажей. В театре прошло детство и отрочество будущего композитора, в музыке он жил, музыкой был занят. В 15 лет Лядов поступил в Петербургскую консерваторию. Он был талантливым и разносторонним человеком: рисовал, сочинял стихи, слыл знатоком театра, музыки, истории, литературы. Учителя говорили о нём: «Он был очень талантлив и при этом умница». В 23 года ещё совсем молодой композитор Анатолий Лядов стал профессором Петербургской консерватории.

Большое влияние на его творчество оказал великий композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Именно он воспитал в Анатолии Константиновиче любовь к русскому фольклору. Народное сказание так заинтересовало Лядова, что портрет Кикиморы сразу лёг в основу симфонической миниатюры. Тема Кикиморы наводит ужас. Композитор рисует ужимки и прыжки Кикиморы. По характеру музыки мы видим злого, страшного персонажа. Мелодия колкая, скачущая, пронзительная. «Стучит, визжит Кикимора, поднимает переполох и хочет напугать всех, чтобы все разбежались. Да, ей кажется, что она торжествует, что её все боятся». И вдруг композитор, как по мановению волшебной палочки, выключает звук: оркестр на несколько мгновений замолкает. Оказывается, никто не испугался Кикимору, да и некого пугать.

Тему Кикиморы исполняет флейта-пикколо. Этот деревянный духовой инструмент обладает пронзительным и свистящим тембром, звучит на октаву выше обыкновенной флейты.

Анатолий Константинович Лядов явился создателем жанра «симфоническая миниатюра». Симфоническая миниатюра – это небольшое произведение для симфонического оркестра.

Ещё один колоритный персонаж – кот Баюн, который качает в колыбельке Кикимору. Музыкальный инструмент английский рожок исполняет тему кота Баюна. Она звучит в жанре колыбельной песни. Английский рожок – деревянный духовой музыкальный инструмент. Он является разновидностью гобоя.

Колыбельная песня –древнейший жанр музыкального фольклора, который имеет спокойный монотонный характер, обусловленный повторностью ритмоинтонаций и однообразием припевных слов. Для создания сказочного образа в произведении композитор использовал тембр инструмента челесты.

Челеста –это клавишно-ударный инструмент, внешне сходный с небольшим пианино. Состоит из деревянного корпуса и стальных пластин. Нажатие клавиши заставляет молоточек ударять по пластине, вызывая её звучание.

Название инструмента происходит от итальянского слова «небесный». Это один из дополнительных инструментов симфонического оркестра.

В творчестве Лядова есть ещё одна симфоническая миниатюра, рисующая один из самых распространенных образов русского сказочного фольклора – Бабу-ягу. Желание создать миниатюру возникло после прочтения «Народных сказок» Александра Николаевича Афанасьева и «Народных сказаний» Ивана Петровича Сахарова. Тогда-то и сложился собирательный образ Бабы-яги, наиболее ярко описанный в сказке из сборника «Василиса Прекрасная». Композитора привлекло в нём своеобразное сочетание сказочной жути и в то же время скрытой иронии. «Лядов хотел, чтобы это было и жалкое, и ужасное, и злобное, и полумифическое существо. Композитора удивил момент сказочного полета: «. Баба-яга вышла во двор, свистнула, – перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает. Скоро послышался в лесу шум: деревья трещали, сухие листья хрустели. ».

Музыка удивительно яркая, красочная, открывается свистящим унисоном деревянных духовых и струнных инструментов. Остался тихий отзвук этого свиста у валторн, затем дикие пассажи передают появление ступы и помела. И начинается картина полета, в непрерывном ритмическом движении, сначала лихорадочно стучащем, а затем равномерным, все больше набирающим силу.

Сегодня мы познакомились с новым жанром «симфоническая миниатюра», новыми тембрами музыкальных инструментов, композитором Анатолием Константиновичем Лядовым и с образом Кикиморы в музыке этого композитора.

Примеры заданий из тренировочного модуля

№ 1. Укажите древнейший жанр вокального фольклора. Выберите правильный ответ: частушки; заклички; колыбельная

Для правильного ответа достаточно вспомнить, в каком жанре написана тема кота Баюна.

Правильный ответ: колыбельная.

№ 2. Соедините названия музыкальных инструментов и соответствующие их тембрам образы симфонической миниатюры «Кикимора»:

— тема хрустальной колыбельки,

На уроке была прослушана симфоническая миниатюра «Кикимора», в которой мы познакомились с новыми тембрами инструментов. Вспомнив их, мы сможем ответить на вопрос.

Правильный ответ: челеста – тема хрустальной колыбельки, английский рожок – тема кота Баюна, флейта-пикколо – тема Кикиморы.