какие жанры развивались в рамках этих стилей

Тема 8. Полифонические формы и жанры.

Вопросы:

1. Простые полифонические формы.

2.Жанры в полифонии.

3. Полифонические жанры в инструментальной музыке.

Полифоническим периодом называется относительно законченная музыкальная мысль, завершенная каденцией в начальной или новой тональности. Особенность – непрерывность полифонического изложения, отсутствие цезур. Цезуры одного голоса не совпадают с цезурами остальных, благодаря чему возникает непрерывность. Совмещенная каденция всех голосов, т.е. их полная остановка встречается обычно в самостоятельном периоде. В художественной практике почти не встречаются самостоятельные полифонические периоды.

Полифоническая 2-х частная форма.

Форма, состоящая из двух периодов, называется двухчастной. Если ее вторая часть является развитием материала первой части, она называется разработочной или развивающей 2-х частной формой. Пьесы в такой форме могут строиться на имитации, но нередко обходятся и без нее.

Единство тематического материала способствует единству формы. Непрерывность изложения в 2-х частной форме достигается тем, что каденция первого периода маскируется в непрерывном движении хотя бы одного голоса. Кроме того, объединение частей формы достигается планированием волн мелодического развития – единой линией с главной кульминацией, обычно расположенной во второй части. Кульминация обычно помещается в верхнем голосе.

Полифоническая 2-х частная форма строится на основе простых имитаций. В каждой части проводится одна тема, поручаемая поочередно во всех голосах. Противосложения к темам обычно свободны и не повторяются.

Части обычно не равны по размерам, вторая часть более весома, ее кульминация имеет значение главной во всей форме.

Темы частей с точки зрения мотивного содержания имеют общность мелодических элементов. Вторая тема обычно вырастает из мотивов первой. Во второй темы заметны черты итоговости. Вторая тема обычно более рельефна, определенна и ясна по своему характеру, чем первая. Во второй части наблюдается большее разнообразие имитационных проведений. Если в первой части они ограничены тонико-доминантовыми отношениями, то во второй используются медиантовые ходы.

Полифоническая 3-х частная форма.

Это форма из трех периодов.

Развитие может быть разработочным или контрастным. Основная задача – достижение единства целого. Наиболее действенное средство в этом – реприза.

Принципиальное отличие от 2-х частной – в возможности показать более основательно итог в третьей части, а, следовательно – более интенсивное развитие в середине.

Жанры.

В строгом письме термин фуга (бег) в 15 веке обозначал форму, которая сейчас называется каноном.

В это время канон назывался каччия (охота). Канон являлся древнейшей имитационной формой.

С 17 века фуга – полифоническая форма, основанная на неканонической имитации, т.е. простой.

Принципы простой имитации лежат в основе мотета, канцоны, мадригала.

Мотет – самостоятельное вокальное произведение, состоящее из нескольких частей, где каждая часть имеет свою тему и составляет имитационный полифонический период. Периоды соединялись интермедиями. Число периодов соответствовало числу строк в тексте. Происходит от фр. мот – слово. Лассо. Палестрина.

Мадригал – разновидность итальянской вокальной пьесы обычно любовного содержания. Вначале был одноголосным, в эпоху Возрождения – многоголосный. По исальянски – песня на родном языке. Имел светский характер. Авторы – Веноза, Монтеверди.

Канцона в эпоху Возрождения – многоголосная вокальная пьеса, близкая по характеру народной песне. С конца 16 века канцона – инструментальная пьеса полифонического склада. В гомофонном стиле – канцона – в начале вокальная пьеса, с 19 веке – инструментальная пьеса с певучей, песенной мелодией.

Канцонетта – небольшая канцона.

Месса – многоголосное произведение культовой музыки для хора, иногда с участием певцов-солистов, и инструментального сопровождения. Исполняется в католическом церковнослужении. Название происходит от латинской фразы: ите, мисса ест еклесия (идите, собрание распущено) – этими словами на заре христианства из церкви удалялись перед началом богослужения лица, проходившие испытание, в церкви могли остаться только члены общины.

Форма мессы сложилась в 14 веке. Музыку мессы писали великие композиторы эпохи Возрождения – Палестрина, Депре, с 18 века – Бах, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Россини, Лист.

Прелюдия– небольшая пьеса импровизационного склада, которая служила вступлением к следующей пьесе и связанная с ней общностью настроения.

Инвенция – небольшая пьеса полифонического характера, основанная на технике имитации (с лат. – изобретение, выдумка).

Вариации на бассо-остинато – упорный бас, пьеса, основанная на непрерывно повторяющейся в басу мелодической интонации с отчетливо выраженной жанровой основой.

Для всех этих жанров характерно свободное изложение, импровизационность, фигурационный характер тематизма.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что означает полифоническая форма, в чем ее специфика.

Теория музыки: история развития музыкальных жанров, музыкальный стиль

Продолжая цикл статей по теории музыки, мы бы хотели рассказать вам о том, как формировались и развивались жанры в музыке. После этой статьи вы больше никогда не перепутаете музыкальный жанр с музыкальным стилем.

Итак, сначала давайте рассмотрим, чем же отличаются понятия “жанр” и “стиль”. Жанр – это тип произведения, который сложился исторически. Он подразумевает собой форму, содержание и цель музыки. Музыкальные жанры начали свое формирование еще на раннем этапе развития музыки, в строе первобытных общин. Тогда музыка сопровождала каждый шаг человеческой деятельности: быт, труд, речь и так далее. Таким образом, сформировались основные жанровые начала, которые мы разберем далее.

Стиль же подразумевает собой сумму материалов (гармония, мелодия, ритм, полифония), то, каким способом они были использованы в музыкальном произведении. Обычно стиль основывается на веянии определенной эпохи или же классифицируется по композиторам. Другими словами, стиль – это совокупность средств музыкальной выразительности, которая определяет образ и идею музыки. Он может зависеть от индивидуальности композитора, его мировоззрения и вкусов, подхода к музыке. Также стиль определяет течения в музыке, такие как джаз, поп, рок, народные стили и так далее.

Теперь вернемся к жанрам музыки. Существует пять основных жанровых начал, которые, как мы говорили, зародились еще в первобытных общинах:

Именно они стали основой всех последующих жанров, которые появились с развитием музыки.

Довольно скоро после образования основных жанровых начал, жанр и стиль стали сплетаться в единую систему. Такие жанрово-стилевые системы формировались в зависимости от случая, к которому создавалась музыка. Так появились жанро-стилевые системы, которые использовались в определенных древних культов, для древних обрядов и в быту. Жанр имел более прикладной характер, что сформировало определенный образ, стиль и композиционные черты древней музыки.

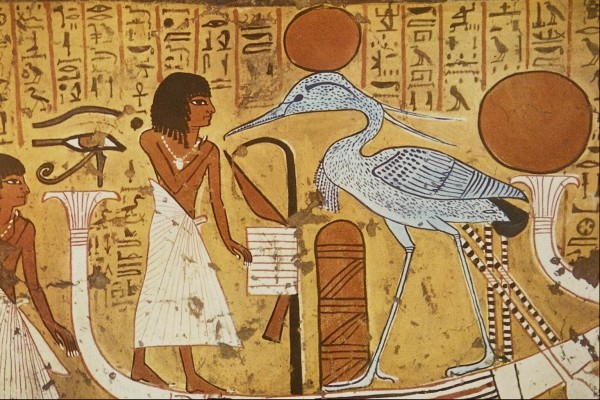

На стенах египетских пирамид и в сохранившихся древних папирусов были найдены строки ритуальных и религиозных гимном, которые чаще всего рассказывали о древнеегипетских богах.

Считается, что свою высшую точку развития древняя музыка получила именно в Древней Греции. Именно в древнегреческой музыке были обнаружены определенные закономерности, на которых основывался ее строй.

С тем, как развивался строй общества, развивалась и музыка. В средневековой культуре уже сформировались новые вокальные и вокально инструментальные жанры. В эту эпоху в Европе родились такие жанры, как:

В XVII-XVIII веках в Северной Америке довольно активно развивалась сельская музыка – кантри. На этот жанр очень сильно повлияли ирландская и шотландская народная музыка. Тексты таких песен зачастую рассказывали про любовь, сельский быт и ковбойскую жизнь.

В конце XIX века и в начале ХХ века в Латинской Америке и Африке довольно активно развивался фольклор. В сообществе афроамериканцев зарождается блюз, который изначально был “рабочей песней”, сопровождавшей работой в поле. Также в основу блюза легли баллады и религиозные песнопения. Блюз лег в основу нового жанра – джаза, который является результатом смешения африканской и европейской культур. Джаз получил довольно широкое распространение и повсеместное признание.

Основываясь на джазе и блюзе, в конце 40-х годов появляется ритм-н-блюз (R’n’B), песенно-танцевальный жанр. Он был довольно популярен в молодежной среде. В последствии в рамках этого жанра появились фанк и соул.

Любопытно, что наряду с этими афроамериканскими жанрами в 20-х годах ХХ века появился жанр поп-музыки. Корни этого жанра уходят в народную музыку, уличные романсы и баллады. Поп-музыка всегда смешивалась с другими жанрами, образуя довольно интересные музыкальные стили. В 70-х годах в рамках поп-музыки появился стиль “диско”, который стал самой популярной танцевальной музыкой в то время, отодвинув на задний план рок-н-ролл.

В 50-х годах в ряды уже существующих жанров врывается рок, истоки которого находятся в блюзе, фолке и кантри. Он довольно быстро обрел бешеную популярность и разросся на множество различных стилей, смешиваясь с другими жанрами.

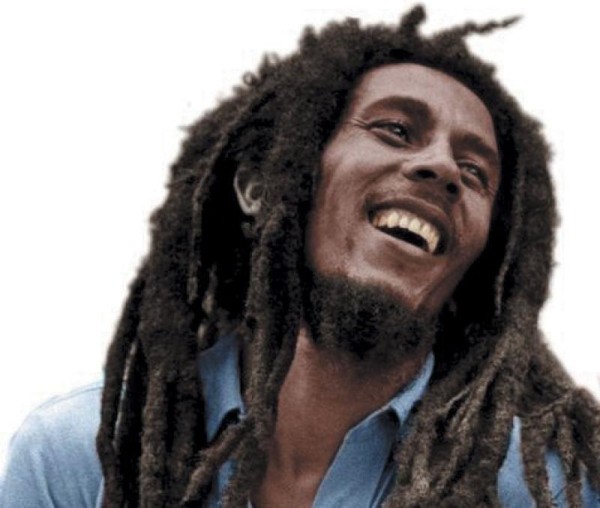

Десятью годами позже на Ямайке формируется жанр регги, который получил широкое распространение в 70-х годах. Основой регги является менто – жанр народной музыки Ямайки.

В 1970-х годах появляется рэп, который “экспортировали” ямайские диджеи в Бронкс. Основателем рэпа считают диджея Kool Herc. Изначально рэп читали удовольствия ради, чтобы выплеснуть свои эмоции. Основой данного жанра является бит, который задает ритм речитативу.

Во второй половине XX века электронная музыка утвердила себя как жанр. Странно, что она не получила признание еще в начале ХХ века, когда появились первые электронные инструменты. Данный жанр подразумевает создание музыки с помощью электронных музыкальных инструментов, технологий и компьютерных программ.

Жанры, сформировавшиеся в ХХ веке, имеют множество стилей. Например:

Джаз:

Как видите, стилей множество. На перечисление полного списка уйдет масса времени, поэтому делать мы этого не будем. Главное, вы теперь знаете, как появились современные популярные жанры и точно больше не будете путать жанр и стиль.

Урок-лекция «Путешествие по музыкальным эпохам»

Презентация к уроку

В настоящее время все детские музыкальные школы и школы искусств России переходят на новые стандарты обучения. Образовательные программы стали разделяться на предпрофессиональные и общеразвивающие. И если дети, которые учатся по предпрофессиональным программам, получают углубленные знания по всем предметам, то знания детей, осваивающих общеразвивающие программы, очень поверхностные. Особенно по теоретическим предметам, т.к. согласно учебным планам вместо полноценных уроков “сольфеджио”, “музыкальной литературы”, “теории музыки”, “анализа музыкальных формы” учащиеся проходят предмет “Музыка и окружающий мир” (1 ч. в неделю).

Играя произведения по специальности, учащиеся должны иметь хотя бы элементарные знания о музыкальных эпохах, стилях, т.к. эти знания очень важны для расширения кругозора, воспитания познавательной активности учащихся, для поддержания интереса к обучению. Уроки в музыкальной школе должны быть интересными, красочными, информативными, а главное – запоминающимся.

Отсюда проистекает главная цель урока-лекции: способствовать формированию у учащихся представления об эстетических ценностях посредством знакомства с музыкальными эпохами.

Слайд 1. Музыка сопровождает человека с первых дней и на протяжении всей его жизни. Мы слушаем ее с момента пробуждения, в течение дня и засыпаем под звуки музыки. Мы слышим ее всегда: в дороге, на отдыхе, на работе… Музыка способна поднять настроение, вдохновить, но может и привести в состояние тоски, скорби или тихой грусти. Музыка, как один из видов искусства, направлена, прежде всего, на душу человека.

Музыка развивалась параллельно с другими видами искусства, поэтому в ней много общего с живописью, архитектурой, скульптурой, литературой и театром.

Искусство, и прежде всего музыка разных эпох, отражало своё время и выражалось определённым художественным стилем.

Музыка не всегда была такой, какой мы знаем ее сейчас. Сегодня мы предлагаем Вам совершить музыкальное путешествие во времени и познакомиться с некоторыми стилями классической музыки.

Эпоха барокко (от ит. barocco – “странный”, “причудливый”), возникшая на рубеже XVI – XVII вв. – одна из наиболее значимых в истории развития человечества. Именно в это время зарождаются новые стили и направления в искусстве: литературе, музыке, живописи, архитектуре. Эпоха барокко отвергает естественность, считая её невежеством и дикостью.

Слайд 3. Например, в то время женщина должна быть неестественно бледной, в вычурном парике, в тугом корсете и в огромной юбке.

Слайд 4. Мужчина в парике без усов и бороды, напудрен и надушен духами.

Этому стилю присущи выразительность, драматизм, зрелищность, торжественность, парадность, стремление к соединению разных видов искусств. Данные черты в полной мере проявились в опере, где соединились музыка, поэзия, драматургия и театральная живопись.

Опера стала быстро развиваться, возникали различные оперные школы. Например, в Неапольской оперной школе сложился вокальный стиль бельканто (ит. bel canto – “прекрасное пение”), который славился необычайной красотой звучания, мелодичностью и техническим совершенством.

В эпоху барокко изменилось представление о церковной музыке. Появились произведения, написанные на тексты или сюжеты, но не предназначенные для обязательного исполнения в церкви. К ним относятся кантата, оратория.

Слайд 6. Мастером монументальной оратории того времени является Георг Фридрих Гендель (1685-1759), немецкий композитор и органист. Он создал новый тип оратории, грандиозный по масштабам, демократический по музыкальному языку. Оратории Генделя оказали значительное влияние на творчество европейских композиторов.

Приложение 1. А. Вивальди “Времена года”: “Зима” 1ч.

Приложение 2. И.С. Бах Токката и фуга d-moll

Будучи последним (наряду с Г.Ф. Генделем) великим композитором эпохи барокко обобщил достижения музыкального искусства переходного периода от барокко к классицизму.

Слайд 9. Следующая остановка – эпоха классицизма.

Художественный стиль классицизм от лат. Classicus – “образцовый”, “совершенный” возник в XVII столетии во Франции. Основываясь на представлениях о закономерности, разумности мирового устройства, мастера этого стиля стремились к идеалу, ясным и строгим формам, гармоничным образам. Классицизм во многом противостоял барокко с его страстностью, изменчивостью, противоречивостью. Как и сам человек, искусство классицизма было жизнеутверждающим и светлым. Именно в это время в западноевропейской музыке складываются «образцовые» для всей последующей истории структуры сонаты и симфонии.

Слайд 11. Симфония – наиболее сложная форма инструментальной музыки. Исполняется симфоническим оркестром. Композиторы венской классической школы (Гайдн, Моцарт, Бетховен) разработали сонатно-симфонический цикл из четырёх частей, которые различаются характером музыки, темпом и приёмами развития темы.

Слайд 12. В опере XVII в. классицизм представлен произведениями Кристофа Виллибальда Глюка (1714-1787), создавшего новую трактовку этого вида музыкально-драматического искусства. Врожденный инстинкт драматурга и ощущение неудовлетворенности оперой-сериа, с ее культом певцов-виртуозов влекут композитора в сторону музыкальной драмы, к античному образцу.

Вершиной в развитии музыкального классицизма стало творчество Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л. Бетховена, работавших, преимущественно, в Вене и образовавших направление в музыкальной культуре – венскую классическую школу.

Слайд 13. С творчеством Йозефа Гайдна (1732-1809) связан расцвет таких жанров, как симфония (их у него 104), струнный квартет, клавирная соната. Большое внимание композитор уделял концертам для различных инструментов, камерным ансамблям, духовной музыке. Композиторам венской классической школы, и, прежде всего, Гайдну, принадлежит заслуга формирования устойчивого состава оркестра. Звучание музыкальных инструментов приводилось в строгую систему, которая подчинялась правилам инструментовки, основанных на знании возможностей инструментов.

Слайд 14. Творчество Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791) занимает особое место в венской классической школе. В его произведениях классическая строгость и ясность форм соединились с глубокой эмоциональностью.

Особое внимание Моцарт уделял опере, но не стремился по примеру Глюка к созданию новой оперной формы – новаторской была сама его музыка. В зрелых произведениях композитор отказался от строгого разграничения оперы на серьёзную и комическую – появился музыкально-драматический спектакль, в котором эти элементы переплетены (“Свадьба Фигаро”, “Дон Жуан”, “Волшебная флейта”).

Приложение 3. В.А. Моцарт Ария Царицы Ночи из оперы “Волшебная флейта”, написанная в стиле bel canto.

Большое внимание Моцарт уделял симфонии, особенно популярны три последние – №39, №40 и №41 “Юпитер”. В произведениях этого жанра окончательно закрепились 4-х частный цикл и правила сонатной формы.

Моцарт стал одним из создателей жанра классического концерта. Фортепианное творчество включает 19 сонат, а также сочинения в жанре фантазии. Им созданы и духовные произведения: мессы, кантаты, оратории, реквием.

Слайд 15. Последним представителем Венской классической школы был Людвиг ван Бетховен (1770-1827). Мировоззрение Бетховена складывалось под воздействием идей Просвещения и Французской революции. В музыкальном отношении его творчество, с одной стороны, продолжало традиции венского классицизма, с другой – содержит в себе черты нового, романтического искусства (смелое экспериментаторство в симфониях и сонатах, интерес к вокальной и инструментальной миниатюре и программность). За свою жизнь композитор написал девять симфоний, тридцать две сонаты для фортепиано, а также для скрипки и виолончели, шестнадцать струнных квартетов, оперу “Фиделио”, пять концертов для фортепиано. Вершиной симфонического творчества по праву считают Девятую симфонию. Симфония грандиозна по масштабам, особенно необычен финал, представляющий собой нечто вроде большой кантаты для хора, солистов и оркестра, написанной на текст орды к радости И.Ф. Шиллера.

Слайд 16. Следующая остановка – эпоха романтизма.

На рубеже XVIII-XIX столетий в европейском искусстве сложилось новое направление – романтизм (фр. romantisme), в формировании которого огромную роль сыграла Французская революция 1789 года. Она принесла людям разочарование и безнадёжность, т.к. за что боролись революционеры, не сбылось. Реальность была мрачна, поэтому романтики искали утешение в мире мечты. Основными темами становятся одиночество, далёкое прошлое, мечта, сказка. Романтиков интересует человеческая душа, её страсти и переживания.

Общество мещан, торговцев, простых обывателей диктовало музыкальному искусству свои вкусы, что привело к созданию “лёгких” жанров. Получили широкое развитие песня и романс.

Ведущим жанром становится миниатюра, часто имеющая конкретное название. В небольшом инструментальном сочинении-миниатюре можно было запечатлеть и мимолётные чувства, и глубокое душевное потрясение, и мгновенное настроение, и зарисовку с натуры.

Важным средством создания музыкального образа стала словесная программа, раскрывающая содержание произведения. Иногда музыка писалась как иллюстрация к произведению литературы или живописи. Порой композитор сам сочинял сюжет для инструментальной музыки и излагал его в специальном пояснении к партитуре.

Композиторы-романтики часто обращались к фольклору, используя интонации, ритмы, мотивы народных танцев и песен.

Композиторы-романтики были убеждены, что через музыкальное просвещение можно изменить мир и человека, поэтому немало сил отдавали публицистике и просветительской деятельности. Они стремились лично воздействовать на большую аудиторию и становились исполнителями или дирижёрами. Именно романтики создали в Европе систему общедоступных концертов.

Приложение 4. Ф. Шуберт “Пчёлка”.

Слайд 18. Еще один представитель романтизма композитор Роберт Шуман (1810-1856). В своём творчестве композитор уделял большое внимание фортепианной музыке. Один за другим были написаны знаменитые фортепианные циклы “Вариации” (1830г.), “Бабочки” (1831г.), “Карнавал” (1835г.), “Фантастические пьесы” (1837г.), а так же “Детские сцены”, “Крейслериана”, “Новелетты”. Композитор писал психологическую музыку, которая далека была от фольклорных мотивов. Произведения Шумана – это нечто “личное”. Гармоничный язык его произведений более сложный, нежели у его современников. Ритм творений Шумана достаточно прихотлив и капризен.

Композитор обращался и к вокальной музыке. Центральное место в вокальном наследии Шумана занимают два цикла “Любовь и жизнь женщины” и “Любовь поэта”.

Приложение 5. Р. Шуман “Я не сержусь” из цикла “Любовь поэта”.

Приложение 6. Ф. Шопен Ноктюрн Es-dur.

Слайд 20. Опера в эпоху романтизма развивалась двумя путями – путем развития и обновления традиций (Джузеппе Верди (1813-1901) в Италии, Жорж Бизе (1838-1875) во Франции) и путем реформы (Рихард Вагнер (1813-1883) в Германии).

Оперы Верди и Бизе обобщили лучшие достижения итальянской и французской оперы, существенно обновив их содержание. Главное – новые герои. Это не мифологические персонажи и исторические деятели, а простые люди, нередко – “униженные и оскорбленные”. Шут в “Риголетто”, куртизанка в “Травиате” Верди, работница табачной фабрики и солдат в “Кармен” Бизе. Но именно их жизненные истории становятся основой сюжета, именно их чувствам и страстям сопереживает слушатель. При этом характеры героев раскрываются в условиях драматических, даже трагедийных.

Оперы Верди и Бизе являются образцами психологической лирики в музыке, и объединяют черты романтического и реалистического искусства.

Слайд 21. Р. Вагнер – крупнейшая фигура в истории музыки XIX в. Его личность и творчество вызвало бурные дискуссии, которые продолжаются едва ли не до сих пор. Вся его жизнь была сосредоточена на одном деле – создании того, что сам он называл “Произведение искусства будущего”.

Принципы оперной реформы Р. Вагнера (сформулированы им самим в многочисленных теоретических трудах, например, “Опера и драма”):

1) Процесс сочинения начинается с формулирования художественной идеи.

2) Композитор и драматург – одно лицо. Ему принадлежит идея, он сам пишет и текст, и музыку своей оперы. Это полностью его сочинение.

3) В основе сюжета – мифы и легенды. Именно в них можно найти вечные, прошедшие многовековую проверку временем, а значит, всегда актуальные идеи.

4) Композитор вырабатывает музыкальный язык, который стал бы “чувственным выражением мысли”.

Интересно, что каждая из реформаторских опер Вагнера, при всей обобщенности мифологического содержания и значимости философских идей, вызвана к жизни глубоко личными переживаниями, т.е. основана на автобиографических мотивах. И это выдает в нем типичного художника-романтика.

Вот и подошло к концу наше музыкальное путешествие. Мы кратко ознакомились с некоторыми важнейшими для развития искусства эпохами. Небольшая викторина поможет нам подвести итоги нашего путешествия.

Слайды 22, 23. Вопросы и ответы:

С какими эпохами мы сегодня познакомились? (Барокко, классицизм, романтизм)

Как называется оперной вокальный стиль, который славился необычайной красотой звучания, мелодичностью и техническим совершенством? (bel canto – “прекрасное пение”)