какие животные дерутся за самку

Видео: Самые зрелищные брачные поединки животных — потрясающая подборка от BBC

У большинства животных брачный период отмечен ярко выраженной агрессией: самцы борются за территорию и за самку, пытаясь превзойти других особей в силе и ловкости. В подборке видео от BBC сегодня авторам удалось собрать самые впечатляющие брачные бои животных.

Бои горных козлов заставят всерьез поволноваться. Такие битвы могут продолжаться около часа или даже больше. Животные с разбегу начинают бодаться своими огромными рогами и пытаются перебороть соперника. Рога могут нанести страшную травму: это заставляет поверить, что исход битвы может быть неутешительным. Несмотря на то, что исход может оказаться летальным, горные козлы всегда дерутся по правилам: они никогда не бодаются в открытые участки тела и никогда не наносят серьезных увечий, которые могут привести к смерти. Победитель получает стадо из самок и молодняка и может заняться воспроизводством собственного потомства.

Моржи борются тоже очень активно и устрашающе. Один из самцов вцепляется другому в шкуру и не отпускает его. Соперник начинает отходить, и битва за власть продолжается уже в море. В воде накал страстей продолжает разрастаться, и самцы наскакивают друг на друга, не забывая про укусы. Они широко открывают пасть, чтобы показать собственное влияние и устрашить соперника.

Бизоны — одни из самых могучих парнокопытных на Земле, и их брачные бои похожи на бои быков. Даже ученые, которые изучают этих животных, считают, что их поединки действительно очень жестоки. Чтобы получить право спаривания с самками, нужно доказать всему стаду, что ты являешься сильнейшим. Соревнования начинаются со звуковых боев, когда каждый из самцов показывает, что его рев громче. Порой уже на этом этапе соперник понимает, что он слабее, и уходит. Но если дело дойдет до настоящих боев, то бизоны не будут церемониться с другим самцом, как это делают горные козлы. Битвы этих парнокопытных очень жестоки и могут легко дойти до летального исхода. Из этого видео можно узнать, как бизоны наносят друг другу серьезные травмы, а также о том, как дерутся другие животные за право быть главными.

ТОП-25: Странные брачные ритуалы животных

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие странные брачные ритуалы существуют у животных? В животном мире размножение — не всегда прямолинейный процесс. На самом деле, он может быть довольно сложным и спорным. У многих этот процесс включает сложную схему поиска партнерши, а затем заманивание ее для совокупления. И конкуренция здесь зашкаливает. Чтобы получить желаемое, многие самцы должны бороться с другими самцами, иногда довольно жестоко, чтобы получить в награду свою вторую половинку. Однако есть и другие случаи, когда брачные ритуалы животных так же романтичны, как у людей. Одно можно сказать наверняка: это странный мир, где миллионы животных соперничают за то, чтобы передать свою ДНК следующим поколениям. Вот 25 странных брачных ритуалов животных.

25. Банановые слизни

Фото: WikipediaCommons.com

24. Медоносные пчелы

Фото: commons.wikimedia.org

У этих жужжащих насекомых есть одна королева, которая спаривается только один раз за всю свою жизнь. Во время своего одиночного ритуала спаривания она вылетает на открытое пространство, где трутень настигнет королеву в воздухе и вставляет в нее свой эндофаллус. После этого на королеву садятся еще больше медоносных пчел-самцов. Когда самец медоносной пчелы заканчивает спаривание, его эндофаллус отрывается от тела, и, как правило, при этом разрывается его живот – самец погибает. Если самец медоносной пчелы каким-то образом переживет брачный ритуал, он будет изгнан из гнезда, поскольку выполнил свою миссию.

23. Бурые сумчатые мыши

22. Бонобо

Фото: commons.wikimedia.org

Близкие родственники человека, эти приматы, как известно, довольно неразборчивы в интимных связях, совокупляются с несколькими партнерами и рассматривают спаривание как приятное занятие, отделяя его от размножения. Также, в отличие от многих других животных, Бонобо предпочитают совокупляться лицом к лицу.

21. Плоские черви

Фото: commons.wikimedia.org

Фото: commons.wikimedia.org

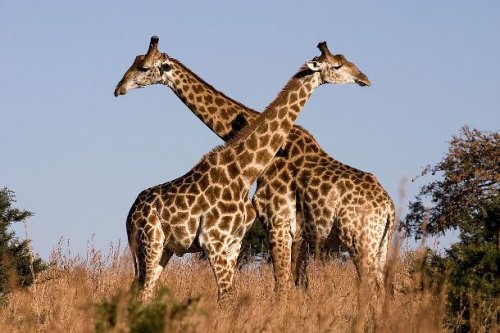

Эти вегетарианцы с длинными шеями начинают брачный ритуал с так называемой «последовательности флемена». Это процесс, когда самец трется о заднюю часть самки, пока она не помочится. Затем самец пробует мочу, чтобы понять, готова ли самка. Если это так, то он будет преследовать ее до тех пор, пока не спарится с ней, используя при этом свою шею, чтобы удержать самку. В некоторых случаях самцы также совокупляются друг с другом.

Фото: commons.wikimedia.org

Эти моллюски находят друг друга с помощью обоняния и осязания. Как и некоторые другие существа в этом списке, они гермафродиты. Как только они находят пару, то используют свои «любовные стрелы», чтобы увеличить шанс успешного воспроизводства. Эти стрелы могут оказаться довольно опасными, если их ввести не туда, например, в жизненно важный орган, что убьет партнера.

18. Пауки-рыболовы

Фото: commons.wikimedia.org

Эти длинноногие паукообразные дарят подарки. Найдя себе самку, перед спариванием самец вручит ей в подарок тушку, завернутую в шелк. Ученые считают, что это не способ уговорить самку, а способ не быть съеденным.

17. Прерийная полевка

Фото: WikipediaCommons.com

В отличие от привычек многих других животных, эти маленькие грызуны предпочитают моногамию. Ученые обнаружили, что, когда прерийные полевки спариваются единожды, то в их мозге включается ген, заставляющий спариваться только с этим партнером всю оставшуюся жизнь, а также разделять совместное пространство, строить гнезда и исполнять роль родителей.

У этих рыб жесткая иерархия, и спариваться может только альфа-самец. Другие самцы болтаются по территории альфа-самца, питаясь тем, что найдут, и имеют такую подавленную репродуктивную систему, что практически походят на самок. Когда альфа-самец умирает, его место может занять другой самец, быстро перезагрузив свою репродуктивную систему. Самец строит гнездо и, качая хвостом, заманивает в него самку. Она откладывает в гнездо яйца, а он оплодотворяет их.

15. Краснобокая подвязочная змея

Фото: commons.wikimedia.org

В Нарциссе, Манитоба, эти ползающие рептилии выползают из своего логова каждый год, чтобы спариваться в одной гигантской оргии. Самцы выползают первыми, ожидая самок. Когда большая самка приближается, самцы сплетаются в гигантский шар, где может быть до ста самцов.

14. Пятнистая гиена

Фото: Pixabay.com

У этих хохочущих африканских зверей жесткая иерархия, где самки являются лидерами стаи и очень агрессивны. Что еще более необычно, у самок есть удлиненный клитор, с помощью которого они мочатся, совокупляются и рожают.

Фото: commons.wikimedia.org

Эти великолепные птицы, обитающие в Новой Гвинее, уникальны каждая по-своему, и отличаются удивительным сочетанием цветов на перьях. Еще более удивительным зрелищем является брачный танец самцов. Чтобы привлечь самку они прыгают, трясутся, застывают и издают звуки.

Фото: commons.wikimedia.org

Эти надоедливые насекомые могут похвастаться довольно жестоким и пугающим способом размножения. Самец клопа спаривается с самкой через «травматическое оплодотворение», прокалывая самку своими подкожными гениталиями.

11. Гиппопотамы

Фото: commons.wikimedia.org

У этих голодных и опасных африканских млекопитающих довольно грязный и дурно пахнущий способ привлечения партнера. Сначала они мочатся и испражняются, затем крутят хвостом, чтобы запах распространился. Партнера это привлекает, и он является для спаривания. Во время прелюдии животные плещутся в воде. А затем спариваются.

10. Синежаберные солнечники

Фото: commons.wikimedia.org

9. Императорские пингвины

Фото: pxhere

Эти ковыляющие по Арктике птицы начинают спариваться в марте и апреле. Они поочередно моногамны, выбирая одного партнера в год. Как только самка откладывает яйцо, самец садится его высиживать, а самка уходит искать корм. Как только из яйца вылупляется птенец, самец кормит цыпленка молочным веществом из своего пищевода. Когда самка возвращается, самец уходит искать еду, и в конце концов они совместно заботятся о цыпленке.

Фото: commons.wikimedia.org

Фото: commons.wikimedia.org

Эти всеядные существа с гигантскими клещами на хвосте в основном ведут ночной образ жизни и демонстрируют лишь несколько видов социального поведения, включая спаривание. Чтобы найти самку, они должны почувствовать феромоны, которые она выделяет вместе со своими фекалиями. Самцы сражаются за возможность спариться с самкой, и успех обычно зависит от размера тела и клещей.

6. Шалфейный тетерев

Фото: commons.wikimedia.org

Чтобы привлечь самку, Шалфейный тетерев исполняет удивительный танец, который вам следовало бы увидеть. Придя на специальное место, которое называется «ток», самцы раскачиваются, распушают перья, в то время как вокруг собираются самки, чтобы увидеть «товар лицом».

5. Дельфины

Фото: commons.wikimedia.org

Чтобы привлечь самку, самцы дельфинов делают различные вещи, некоторые из которых приятные, а другие – не очень. Чтобы произвести на самку впечатление, они будут петь, приносить ей подарки или совершать сумасшедшие акробатические трюки. Тем не менее, также известно, что самцы могут сбиваться в «банды», чтобы похитить самку из ее стаи и заставить спариваться. После спаривания самцы покидают самку для поиска новой партнерши, оставляя ее растить потомство самостоятельно.

4. Дикобраз

Фото: commons.wikimedia.org

С длинными острыми иглами по всему телу, может показаться, что у дикобразов нет шансов спариваться, но они решили эту проблему. Примерно в сентябре самка дикобраза выделяет слизь и мочу, чтобы привлечь самцов, давая им знать, что она готова совокупляться. Однако, как только появляется первый самец, у нее еще не будет овуляции. Ему придется подождать, когда соберутся остальные самцы. Между ними происходит жестокая схватка, и окровавленный победитель получает свой трофей. Когда самка готова, она поднимает хвост над спиной, чтобы не уколоть самца. Она также складывает свои иглы вдоль тела, чтобы обеспечить ему безопасность.

3. Оранжевые амфиприоны

Фото: commons.wikimedia.org

Эти маленькие Немо нерестятся круглый год, и выполняют разные танцевальные ритуалы, такие как стояние на голове, прикосновение к брюшной поверхности и наклоны спиной друг к другу. Что странно в этих рыбах – они всегда начинают как самцы и меняют свое поведение на женское, когда вокруг нет самок.

2. Хлыстохвостые ящерицы

Фото: commons.wikimedia.org

1. Тюлень Хохлач

Фото: commons.wikimedia.org

В попытке показать свою мужественность, самцы тюленей выдувают на голове похожую на воздушный шар мембрану. Розовый шар выходит из ноздрей и опускается на голову. Когда два самца сражаются за самку, битва заканчивается, когда тюлень с большим розовым шаром пугает другого.

Глава 4. Драка.

Брачные сражения.

Рис. 31. Драка оленей.

Рис. 32. Драка хвостами у рыб.

Рис. 33. Угрожающая демонстрация у зарянки.

Вторая важная деталь: хотя на протяжении всей весны происходит огромное число драк, относительно редко удается заметить двух животных, вступивших в настоящий «смертельный бой» и калечащих друг друга. Большинство сражений представляют собой своего рода «блеф», простую угрозу. Причем ее действие во многом такое же, что и у настоящей схватки: попытки сближения соперников взаимно пресекаются. Некоторые примеры угрожающих демонстраций приведены в гл. 1; их разнообразие практически бесконечно. Большие синицы, стоя друг напротив друга, вытягивают вверх шеи и медленно раскачиваются из стороны в сторону, демонстрируя таким образом бело-черный узор на голове. Зарянка демонстрирует сопернику красную грудь, медленно поворачиваясь перед ним вправо и влево (рис. 33). Некоторые цихловые в качестве угрозы демонстрируют оттопыренные жаберные крышки. У Cychlasoma meeki и Hemichromis bimaculatus они украшены хорошо заметными черными пятнами, окаймленными золотым кольцом, и угрожающая демонстрация выглядит у них очень красиво (рис. 34).

Рис. 34. Фронтальная угрожающая демонстрация у Cychlasoma meeki (слева) и Hemichromis bimaculatus.

Не у всякой угрозы зрительная природа. Многие млекопитающие оставляют «пахучие сигналы» в тех местах, где они встречают или ожидают встретить соперника. Собаки с этой целью мочатся, гиены, куницы, серны, антилопы и многие другие виды используют специальные железы, секретами которых метят почву, кустарники, пни, камни и т.д. (рис. 35). Бурый медведь чешется спиной о дерево, одновременно мочась.

Рис. 35. Самец Antelope cervicapra метит дерево секретом пахучей железы, расположенной перед глазом.

Звуки также могут выполнять угрожающую функцию. Все крики, упоминавшиеся в гл. 2 в качестве социально значимых «песен», не только привлекают самок, но и служат для отпугивания самцов-соперников.

Функции брачных сражений.

Далее, драка, как и угроза, как правило, не дает двум соперникам или конкурентам обосноваться на одном и том же месте; взаимная враждебность заставляет их расходиться подальше, обеспечивая себе таким образом определенное резервное пространство. Анализ того, что за смысл в этой «нейтральной полосе», поможет нам понять значение брачных сражений.

Рис. 36. Самец горчака с раковиной двустворчатого моллюска.

Рис. 37. Дерущиеся самцы зяблика.

Итак, понятно, что брачные сражения выполняют определенную функцию. Они ведут к пространственному разрежению популяций, обеспечивая каждой особи обладание определенным объектом или территорией, которые необходимы для воспроизведения вида. В результате предупреждается совместное пользование такими объектами, которое во многих случаях было бы губительным или по крайней мере менее эффективным. Слишком много икринок горчака в жемчужнице сократит рацион каждой из них. Спаривание многих самцов с одной самкой означало бы вместо создания размножающихся пар растрату сперматозоидов. Присутствие двух семей скворцов в одном дупле может привести к гибели обоих выводков. Пространственное разделение особей позволяет им полнее использовать имеющиеся возможности для выживания.

Причины драк.

Встает второй вопрос: что обеспечивает выполнение в ходе драк названных выше функций? Другими словами, что заставляет животных вступать в бой только тогда, когда это необходимо, и только там, где надо? Как они выбирают потенциального соперника среди множества встречающихся особей? Поскольку драка для индивида опасна (она повышает его уязвимость для нападения хищника) и может поставить под угрозу успех воспроизведения (постоянные сражения оставили бы мало времени на все остальное), ограничение агрессивности только ситуациями, в которых она выполняет полезные функции, приобретает жизненно важное значение. Эти проблемы близки к обсуждавшимся в главе о спаривании. Чтобы ограничить драки именно охраной территории, раковины, самки и т. п., животное должно специфически реагировать на определенные ситуации. Кроме того, атаки должны быть синхронизированы во времени с теми моментами, когда наличествует индивид, которого надо изгнать. Наконец, усилия не должны тратиться на другие виды, за исключением тех случаев, когда они также попадают в категорию соперников. Как будет показано, многие внешние стимулы, ответственные за различные аспекты такой координации, исходят от других особей. Более того, поскольку большинство этих стимулов выполняет сразу несколько функций, я не буду останавливаться на каждой из них отдельно, как в главе о брачном поведении.

Рис. 38. Б. Те же самцы на территории Б: самец б атакует, самец а спасается.

Как своя территория стимулирует самца драться, редко изучалось в деталях. Естественно, это можно сделать, только переместив территорию или ее часть и пронаблюдав, приспосабливает ли самец свою агрессивность к изменившейся ситуации. Конечно, в случае птиц такая процедура сложна из-за крупных размеров гнездовых участков, но мелкие аквариумные рыбы предоставляют в этом смысле уникальные возможности исследователю. Впрочем, сообщалось о нескольких случаях расширения птицами своей территории за пределы, изначально установленные самцом, после того, как самка начинала строить гнездо.

Животные, реагирующие на особые объекты типа дупла или, как горчак, на раковину жемчужницы, вероятно, делают это врожденно, т. е. для них существует всего несколько «знаковых стимулов», связанных с этими объектами. Например, горчак ориентируется не столько на внешний вид моллюска, сколько на выходящий из его раковины поток воды. Рыба воспринимает как ее движение, так и химический состав (рис. 39).

Поступающие от собственного участка стимулы, на которые животное реагирует либо врожденно, либо в сочетании с приобретенными условными рефлексами, заставляют его ограничить площадь драк именно данной территорией.

Рис. 39. Горчак реагирует интенсивнее всего на пустую раковину моллюска, если через нее пропускается вода, в которой содержались живые моллюски.

Рис. 40. Модели, использованные в экспериментах по стимулированию драки у самца трехиглой колюшки. Точно имитирующая форму рыбы модель серебристого цвета (С) атакуется редко, тогда как грубые подобия с красной нижней половиной (К) подвергаются энергичным нападениям.

Эти стимулы анализировались у многих видов в экспериментах с макетами. Самец трехиглой колюшки хотя и проявляет некоторую враждебность к любым проплывающим мимо рыбам, особенно нетерпим к самцам своего собственного вида. Модели вызывают у него такую же реакцию, только если у них красное «брюхо». Ярко-синие глаза и голубоватая спина почти не усиливают эффекта, а форма и размер могут варьировать в очень широких пределах. Сигарообразный макет с одним только глазом, но красной нижней половиной вызывает гораздо более интенсивную атаку, чем точно воспроизводящая форму модель или даже только что убитая колюшка без красной окраски (рис. 40). Размер значит так мало, что все наблюдавшиеся мной самцы «атаковали» даже красные почтовые фургоны, проезжавшие примерно в ста метрах от них, т. е. поднимали свои спинные шипы и неудержимо стремились догнать автомобиль, в конечном итоге, естественно, натыкаясь на стеклянную стенку. Когда фургон двигался мимо лаборатории, вдоль огромного окна которой стояли в ряд двадцать аквариумов, все самцы бросались к «оконной» стороне своего жилища и провожали фургон от одного ее угла до другого. Модели размером втрое больше колюшки вызывали сходную атаку, пока не придвигались слишком близко, но не подвергались нападению на самой территории особи. Создается впечатление, что важен угол, под которым виден объект; это объясняет, почему рыбы бросаются на удаленную красную машину.

Рис. 41. Угрожающая поза самца трехиглой колюшки

Боком или даже брюхом он поворачивается к противнику и оттопыривает один или два брюшных шипа. Эта поза приводит других самцов в бешенство, и в эксперименте можно усилить нападения на макет, предъявив его именно в таком положении.

Сходные наблюдения проведены на зарянке. Когда самец «застолбил» территорию, появление на ней сородича вызывает нападение на него или угрозу. Лак показал, что основным пусковым фактором служит здесь красная грудь птицы. Когда он помещал на занятую территорию чучело зарянки, даже мелкого пучка красных перьев было достаточно, чтобы вызвать угрожающую позу хозяина (рис. 42). Если в случае колюшки очень грубая красная модель действовала эффективнее, чем совершенная по форме, но серебристая по цвету, для зарянки эти несколько перьев значат больше, чем чучело неполовозрелого сородича, совпадающее по облику со взрослой птицей, но с бурой, а не с красной грудью. Сходство функций красного брюха самца колюшки и красной груди зарянки поразительно. Мы еще увидим, что аналогичные сигнальные системы конвергентно развились и у животных других групп.

Однако в случае зарянки сигналы не только зрительные. Птицы слышат друг друга на гораздо большем расстоянии, чем видят. В частности, песня зарянки возбуждает владельца территории и бросает его на поиски певца. Таким образом, сражение развивается в два этапа: сначала самец летит в направлении, откуда доносится пение соперника, затем оглядывается и, получив дополнительный стимул от его красной груди, принимает угрожающую позу или нападает.

Рис. 42. Эксперимент на выявление стимулов, провоцирующих драку у зарянки. Чучело неполовозрелой зарянки с бурыми перьями на груди (слева) атакуется редко, а пучок красных перьев (справа) вызывает угрожающую демонстрацию.

У серебристой чайки оперение обоих полов одинаковое, но агрессивны главным образом самцы и в отношении других самцов своего вида. Они не поют и не издают других звуков, как-то по-особому влияющих на соперников. Ярко окрашенных частей, провоцирующих нападение, у них тоже нет. Привлекают внимание других самцов и вызывают их враждебность в основном угрожающие позы и гнездостроительные движения.

Рис. 43. Самка (слева) и самец золотого дятла.

Другие виды напоминают колюшку тем, что провоцирующим сигналом служит для них броская окраска соперника. Это можно, например, наблюдать у золотого дятла (Colaptes auratus), самцы которого отличаются черными пятнами у углов рта (так называемыми усами), отсутствующими у самок (рис. 43). Если отловленной самке подрисовать такие усы, она будет атакована собственным партнером. Если их смыть, мир в паре восстановится.

Наиболее любопытная параллель обнаружена в такой непохожей на рассмотренные выше группе, как головоногие моллюски. Самцам обыкновенной каракатицы (Sepia officinalis) в период спаривания свойственна удивительная зрительная демонстрация. Встречая другую каракатицу, они показывают ей широкую сторону своих рук, на которых за счет координированного действия хроматофоров возникает яркий узор из темно-пурпурных и белых полос (рис. 45). Реакцией на это будет драка самцов; эксперименты с гипсовыми моделями показали, что демонстрация действует зрительно; для нападения важны и цвет, и форма узора.

Ящерицы в этом смысле очень близки к каракатицам. Особые движения самца служат для демонстрации его специфической окраски. У американской заборной игуаны (Sceloporus undulatus) окраска спины покров покровительственная, однако брюхо самцов голубое. Этот цвет незаметен, пока рептилия его не демонстрирует, встречаясь весной с соперником. Caмец поворачивается к нему боком и сжимает тело с боков, так что голубое брюхо становится хорошо заметным (рис. 46). Изменяя окраску заборных игуан и самок с помощью лаков, Нобл показал, что агрессивность у охраняющих территорию самцов провоцирует именно голубой цвет.

|  |  |

| Рис. 44. Голова волнистого попугайчика | Рис. 45. Самец каракатицы в покое (внизу) и во время угрожающей демонстрации | Рис. 46. Угрожающая демонстрация самца заборной игуаны |

До сих пор рассматривались примеры стимулов, определяющих главным образом время драк. Как правило, они одновременно указывают цель нападения. Однако, как и в случае брачного поведения, следует различать синхронизирующую и ориентирующую функции, поскольку некоторые стимулы связаны только с одной из них. Например, самки уток особыми движениями и криками побуждают своих партнеров нападать на других самцов. При этом крики просто стимулируют агрессивность, тогда как движениями головы самка указывает на объект атаки. Это легко наблюдать в случае ручных и полуприрученных крякв, обитающих в парках: самка плывет от «пристающего» самца к собственному партнеру, неоднократно оборачиваясь через плечо в сторону чужака.

«Порядок клевания».

Живущие группами животные часто дерутся не только за самку или территорию. Они могут вступать в столкновения из-за корма, удобного места и по другим причинам. В таких случаях число стычек часто снижается в результате научения. Каждый индивид на собственном приятном или горьком опыте узнает, которого из сородичей следует избегать, поскольку тот сильнее, а кто достаточно слаб, чтобы его можно было испугать. В результате возникает «порядок клевания», при котором каждый член группы знает свое место. Один индивид становится тираном, подавляющим всех прочих. Кто-то подчиняется только ему. «Третий номер» подавляет всех, кроме двух вышестоящих, и т. д. Такой иерархический порядок известен у различных птиц, млекопитающих и рыб. Его легко наблюдать в курятнике.

Поведение, ведущее к установлению иерархического порядка, имеет несколько интересных аспектов. Лоренц наблюдал у галок, что, если самку низшего ранга выбирает в партнерши самец, стоящий выше по иерархической лестнице, эта самка немедленно повышается до него в ранге, т. е. все особи, стоящие ниже самца, начинают ее избегать, хотя некоторые из них раньше занимали высшее положение.