какие животные обитают в беловежской пуще список

Животные Беловежской пущи

Животное население Беловежской пущи многочисленно и разнообразно.

В списке фауны Беловежской пущи насчитывается 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 24 вида рыб и более 11 000 беспозвоночных животных. Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров. Самыми крупными представителями грызунов в пуще являются бобр и белка.

К редким видам относятся соня лесная и соня полчек. Часто встречаются в пуще рыжая полевка, желтогорлая мышь и лесная мышовка. Также широко распространен двуцветный кожан. Из хищников в Пуще обитают волк, лисица, рысь, барсук, куница лесная, выдра и др. Из насекомоядных наиболее распространены еж обыкновенный и крот, три вида бурозубок (обыкновенная, малая, средняя) и два вида кутор. Из копытных встречаются зубр, дикий кабан, олень благородный, косуля и лось. Зайцеобразные представлены зайцем русаком, в северной части пущи встречается заяц беляк. В пуще сохранились уникальные сообщества беспозвоночных — обитателей мертвой и гнилой древесины, трутовых грибов, верховых и низинных болот.

Пернатые:

Земноводные:

Пресмыкающиеся:

Пресмыкающиеся представлены 7 видами. Самый многочисленный вид — уж обыкновенный, несколько реже встречаются веретеница, ящерица прыткая и живородящая, спорадично — медянка, редко — гадюка обыкновенная и очень редко — черепаха болотная. В водоемах пущи учтено 24 вида рыб. Наиболее многочисленны из них щука, плотва, линь, ерш, пескарь, окунь. Реже встречается язь, лещ, красноперка и другие. Единичные встречи зарегистрированы угря и сома. Единственный представитель класса круглоротых здесь — речная минога.

Какие животные обитают в беловежской пуще список

Животное население Беловежской пущи многочисленно и разнообразно. В списке фауны насчитывается более 11 тысяч видов различных групп животных. В настоящее время здесь обитает 59 видов из 6 отрядов млекопитающих, что составляет 85% териофауны Беларуси (Толкач и др., 1996). Из них 20 видов представлено грызунами, 13 рукокрылыми, 12 хищниками, 7 насекомоядными, 5 парнокопытными и 2 зайцеобразными. Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров.

Самыми крупными представителями грызунов в Пуще являются бобр и белка. К редким и очень редким видам относятся соня лесная и соня полчек. Обычными в Пуще являются рыжая полевка, желтогорлая мышь и лесная мышовка. Все виды рукокрылых принадлежат к одному семейству гладконосым или обыкновенным летучим мышам. К наиболее часто встречающими принадлежат нетопырь карлик и нетопырь Натузиуса. Широко распространен двуцветный кожан.

Из хищников в Пуще обитают волк, лисица, рысь, барсук, куница лесная, выдра и др. Из насекомоядных наиболее распространены еж обыкновенный и крот, три вида бурозубок (обыкновенная, малая, средняя) и два вида кутор. Из копытных встречаются зубр, дикий кабан, олень благородный, косуля и лось. Зайцеобразные представлены зайцем русаком, в северной части Пущи встречается заяц беляк.

В Беловежской пуще и ее окрестностях учтено более 250 видов птиц, в том числе перелетных (141), кочующих (31), оседлых (31), случайно залетных (24). На гнездовье отмечено 169 видов. Самым многочисленным отрядом являются воробьиные 97 видов. После воробьиных наиболее многочисленны пластинчатоклювые 27 видов, затем по степени убывания следуют ржанковые 25, хищные 21, совы 11, голенастые 9, дятлообразные 9, журавлиные 8, куриные 7, поганки 5, голубеобразные 4. Одним-тремя видами представлены гагары, веслоногие, кукушки, козодоевые, стрижеобразные.

В герпетофауне Беловежской пущи насчитывается 11 видов земноводных. Самая обычная и многочисленная среди них остромордая лягушка. По численности ей не уступает травяная лягушка. Более редка прудовая лягушка, представленная двумя формами Rana lessonae L. и Rana esculenta L. В застойных водах часто встречается тритон обыкновенный и значительно реже гребенчатый, обитает краснобрюхая жерлянка. Встречается обыкновенная квакша, обыкновенная чесночница. Обычны в Пуще жаба серая и зеленая. Редким видом в Пуще является камышовая жаба.

Пресмыкающиеся представлены 7 видами. Самый многочисленный вид уж обыкновенный, несколько реже встречаются веретеница, ящерица прыткая и живородящая, спорадично медянка, редко гадюка обыкновенная и очень редко черепаха болотная.

В водоемах Пущи учтено 27 видов рыб. Наиболее многочисленны из них щука, плотва, линь, ерш, пескарь, окунь. Реже встречается язь, лещ, красноперка и другие. Единичные встречи зарегистрированы угря и сома. Единственный представитель класса круглоротых в пущанских реках речная минога.

Беловежская пуща имеет богатейшую фауну беспозвоночных (более 12 000 видов), которая с точки зрения зоогеографии характеризуется преобладанием палеарктических, широко распространенных в Европе видов. Многочисленны здесь также восточно- и центрально-европейские виды, реже встречаются атлантические (западно-европейские) и совсем немногочисленны южные. В целом фауна беспозвоночных Пущи отличается от других лесных массивов Европы большим разнообразием. Здесь только насекомых насчитывается около 10000 видов. Остальные группы беспозвоночных (простейшие, черви, паукообразные, моллюски и другие) до настоящего времени практически не изучались. Ежегодно на территории польской части Беловежской пущи ученые описывают для науки новые виды. В Пуще сохранились уникальные сообщества беспозвоночных обитатели мертвой и гнилой древесины, трутовых грибов, верховых и низинных болот.

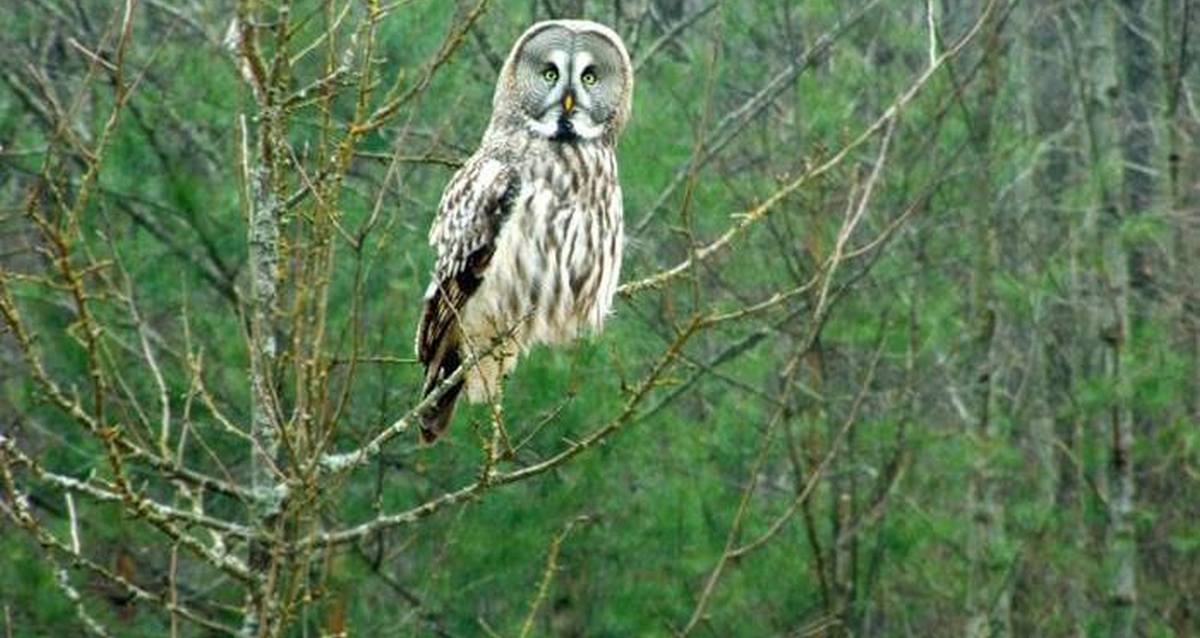

В Пуще встречается 11 видов млекопитающих, 52 птиц, 38 насекомых, 2 рептилий, 1 амфибий и 8 рыб, занесенных в «Красную Книгу Республики Беларусь». Среди них зубр, рысь, барсук, орлан-белохвост, змееяд, черный аист, журавль серый, подорлик малый, филин, неясыть бородатая, сыч воробьиный, дятел белоспинный, дятел трехпалый, сизоворонка, камышевка вертлявая и многие другие.

Какие животные обитают в беловежской пуще список

Фауна

Животный мир Беловежской пущи богат и разнообразен. Он мог бы быть еще богаче, но некоторые виды в недавнем историческом прошлом были истреблены человеком. Так, в XVII в. был выбит тур, исчезли росомаха и перевязка, в XVIII – бобр, благородный олень, тарпан, в XIX – медведь, дикий кот, летяга, в начале XX в. – зубр, а после 1953 не встречается и европейская норка. Было время, когда в пуще отсутствовал волк.Восстановить видовой состав фауны, или даже его пополнить, пытались неоднократно.

Успешно были акклиматизированы или реакклиматизированы олени, зубры, бобры, а также лани (последние истреблены во время Первой мировой войны). Неудачными оказались опыты по акклиматизации северного оленя, муфлона и реакклиматизации медведя. Тарпановидную лошадь, среди предков которой были исчезнувшие с лица земли дикие тарпаны, в настоящее время можно увидеть только в экскурсионных вольерах национального парка. В ее жилах течет также и кровь домашней лошади.

В тоже время некоторые виды нашли в пуще экологическую нишу, мигрировав из других мест. Это енотовидная собака, ондатра, американская норка.

Млекопитающие. Млекопитающие Беловежской пущи в настоящее время представлены 59 видами, что составляет 85% фауны Беларуси. Среди них наибольший интерес представляет зубр, внесенный в Международную Красную книгу. Это наиболее крупное в Европе и одно из древнейших животных нашей планеты, относящееся к роду бизонов. Чистокровные зубры в настоящее время представлены двумя подвидами – беловежским и беловежско-кавказским. Ранее (в период с 1946 по 1968 гг.), в белорусской части Беловежской пущи содержались оба подвида.Затем животные с примесью кавказской крови были вывезены, и сейчас здесь обитают только беловежские или равнинные зубры. Длина тела самцов варьирует в пределах 255-305 см, высота в области груди – 170-195 см. Самки несколько меньших размеров. Масса взрослых самцов равна 600-850 кг (иногда может достигать 1 тонны), самок – 400-600 кг.

У взрослых особей хорошо выражен половой диморфизм. У быков, вследствие большей длины остистых отростков в области груди, хорошо выделяется горб, а голова увенчана парой хорошо развитых и несколько загнутых внутрь черных серповидных рогов. Они толще, мощнее и шире, но изогнуты меньше, чем у самок. Свисающая с нижней части шеи грива придает зубру облик первобытного зверя. В окраске тела преобладают коричнево-бурые тона. Полного физического развития зубры достигают в возрасте 7-8 лет, а живут около 25 лет.

Теснимые человеком, зубры едва не исчезли с лица земли. Леса Беловежской пущи явились последним местом обитания этих животных. Они находились здесь под особой охраной. Наибольшее количество зубров в пуще было учтено в 1857 году (1898 особей). Однако неумеренное разведение других копытных (оленей, ланей, косуль, кабанов), выпас большого количества домашнего скота, который является пищевым конкурентом зубров, а также браконьерство в годы Первой мировой войны, привели к тому, что их поголовье стало катастрофически сокращаться.

В 1919 году была убита последняя вольно живущая зубрица. Сохранилось только 52 особи зубров в зоосадах и зоопарках стран Западной Европы, большинство которых когда-то были вывезены из Беловежской пущи. Поэтому восстановление поголовья лесных гигантов решили начать именно в пуще. В белорусскую часть пущи в 1946 году завезли первых 5 зубров, купленных в Польше. В 1953 году зубров выпустили на свободу и началось их вольное разведение в Беловежской пуще, возвращение в прежние места обитания.

С годами численность зубров возрастала и стала превышать оптимальное количества (250 голов), рекомендованное для содержания на этой территории. Поэтому в последующие годы началось регулирование их поголовья, расселение по другим районам республики. В зимнее время зубры концентрируются около мест подкормок, где получают сено и сочные корма. Самки с молодняком и небольшим числом взрослых самцов образуют в этот период крупные стада или скопления.

Половозрелые быки вне периода размножения обычно держатся отдельно, группами в 3-5 (иногда до полутора десятка) особей. Их нередко можно встретить на окраинах пущи или за ее пределами. Регистрируются и зубры-одинцы – старые быки, ведущие одиночный образ жизни.В летне-осенний сезон происходит постоянное перемещение животных по территории национального парка. В это время преобладают смешанные группы из самок, молодняка и телят, насчитывающие от 15 до 20 (иногда до 80 и более) особей. Они непостоянны и сформированы из животных, не связанных родственными узами. Вожак такого стада – сильная и опытная зубрица, которой подчиняется все стадо.

Брачный период у зубров называется «яр» и приходится на август-октябрь. В это время быки бродят в поисках зубриц и почти всегда присутствуют в их стадах. Между ними иногда происходит борьба за самку. После спаривания они возвращаются в свои прежние места обитания.Беременность у зубриц длится в среднем 264 дня. Обычно раз в 2-3 года самка приносит одного теленка, который может кормиться молоком матери до двух лет. Основной период отелов приходится на май-июль. Родившегося теленка в первые дни мать яростно защищает и приводит в стадо лишь спустя две-три недели после того, как он окрепнет.Кормящихся зубров чаще всего можно встретить в дубово-грабовых лесах, сосново-еловых борах, смешанных молодняках, на лесных полянах, лугах и полях. В их рацион входят около 330 видов растений.Согласно переписи 2006 года, в 32 странах мира насчитывалось 3155 зубров. При этом на воле обитало 1955 животных, в условиях загонов и зоопарков – 1200. По количеству зубров Беларусь занимает второе место в мире (после Польши) – около 600 голов. Только в белорусской части Беловежской пущи в 2008 г. их поголовье составило почти 350 особей.

Кроме зубров, из копытных в пуще водятся благородный олень, косуля, лось и кабан.

Наиболее многочисленными из них являются олень и дикий кабан, количество которых в отдельные годы может достигать более 1500 особей.

Поголовье косули европейской (дикой козы) подвержено значительным колебаниям и зависит от условий зимы и наличия ее врагов – волка и рыси.

В последние годы численность косули в пуще составляет около 300 особей.

Самым малочисленным видом среди копытных является лось. В Беловежской пуще обитает всего лишь около его 80 особей. Основными причинами низкой численности лося является несоответствие условий обитания и пищевая конкуренция оленя.

Хищные млекопитающие представлены 12 видами. Наиболее крупные из них – волк, рысь, лисица, енотовидная собака, барсук и выдра. Из мелких хищников встречаются каменная и лесная куницы, американская норка, хорь, горностай, ласка.

Фауна насекомоядных млекопитающих включает 7 видов. Обычны еж, крот, бурозубки обыкновенная и малая, кутора обыкновенная. Более редко встречаются бурозубка средняя и кутора малая. Бурозубка малая (ее масса около 3 г) – это самое маленькое млекопитающее мира.

К отряду грызунов в пуще относится 20 видов. Среди них такие редкие как мышовка, мышь-малютка, сони (орешниковая и садовая), хомяк, полевки (подземная, экономка и пашенная).Заяц-русак достаточно обычен в Беловежской пуще, в то время как беляк лишь изредка встречается лишь на севере лесного массива.

Из 13 видов рукокрылых, обитающих в пуще, 5 занесены в республиканскую Красную книгу. Это малая вечерница, европейская широкоушка, северный кожанок, ночницы Бранда и Наттерера. Для последнего вида пуща является единственным местом нахождения в нашей республике.

Орнитофауна. Орнитофауна Беловежской пущи исключительно богата и разнообразна. Здесь обитает более 250 видов птиц из 310, отмеченных для всей территории Беларуси. Это больше, чем в любом другом национальном парке нашей страны или Польши. Гнездятся из них 186 видов.Беловежская пущаБлагодаря хорошо сохранившимся биотопам, в пуще встречаются 64 вида птиц, внесенных в последнее издание Красной книги Республики Беларусь.

Здесь обитают бородатая неясыть и мохноногий сыч, черный аист и большая выпь. Поэтому не случайно Беловежская пуща и болото «Дикое» (на котором обитает весьма редкий вид – вертлявая камышевка) являются ключевыми орнитологическими территориями, имеющими международное значение.Беловежская пущаИз 28 видов дневных хищных птиц, отмеченных за последние 100 лет на территории нынешней Беларуси, в Беловежской пуще зарегистрировано 25 видов.

Самым крупным пернатым хищником является орлан-белохвост, облюбовавший пущанские водоемы. Он внесен в списки Международной и национальной Красных книг. Его малая численность обусловлена не столько браконьерством и разорением гнезд, сколько сведением лесов в поймах больших рек и озер, оскудением рыбных богатств, беспокойством в гнездовое время, а также неумеренным применением в сельском хозяйстве ядохимикатов, конечным потребителем которых стали многие рыбоядные птицы.

Из находящихся под угрозой исчезновения птиц Европы в пуще гнездится (7 пар) также и большой подорлик, численность которого в Беларуси в целом около двухсот пар. В национальном парке отмечены даже смешанные пары большого и малого подорликов.DSCN0533 Ночные хищники – совы, представлены 11 видами, большинство которых занесено в Красную книгу.

Самая крупная сова – филин, масса взрослых птиц от двух до трех килограммов, а самая маленькая – воробьиный сыч, который весит всего 60–80 г.Беловежская пуща – это, пожалуй, единственное место, где отмечены на гнездовании все 10 видов дятлов, встречающихся в Европе.

Здесь можно встретить типичного жителя европейских лиственных лесов – дятла среднего и представителя северных таежных хвойных лесов – дятла трехпалого, обитателя дремучих лесов – белоспинного дятла и исключительно синантропный вид – сирийского дятла, самого маленького в Европе дятла-вертишейку и самого большого – желну, самого скрытного – седого и самого «общительного» – большого пестрого.

Птицы – удивительные создания природы. О них можно рассказывать долго. Но лучший способ познания – это самому изучать их в природе.

Рептилии. В Беловежской пуще отмечены все 7 видов рептилий Беларуси. Из змей наиболее обычным является уж обыкновенный, который обитает в национальном парке почти повсеместно, и чаще всего встречается во влажных местах. Реже можно увидеть гадюку обыкновенную и медянку.Наиболее типичная из ящериц – ящерица прыткая. Обычно ее можно увидеть на полянах среди светлых сосновых лесов. Несколько меньшая по размерам ящерица живородящая обитает по заболоченным соснякам, берегам рек и озер. Веретеница ломкая отличается от других ящериц отсутствием конечностей и встречается по всей территории пущи. Болотная черепаха, как и медянка, занесена в Красную книгу Беларуси.

Земноводные. В Беловежской пуще обитают 11 видов земноводных. Это тритоны обыкновенный и гребенчатый, жерлянка краснобрюхая, чесночница, квакша, три вида лягушек и три вида жаб. Лягушки травяная и остромордая обычны в сырых лесных местообитаниях, а лягушка прудовая – в водоемах со стоячей водой. Из жаб, чаще всего, встречается жаба серая, предпочитающая влажные леса. Более редки жабы зеленая и камышовая (последняя занесена в республиканскую Красную книгу). Достаточно обычным видом является квакша, которая благодаря присоскам на пальцах может лазать по ветвям деревьев и кустарников. Чаще всего ее можно встретить в широколиственных лесах и на влажных закустаренных лугах.Ихтиофауна. Ихтиофауна Беловежской пущи представлена 27 видами рыб и ручьевой миногой. Обычны плотва, окунь, ерш, щука, пескарь, линь, караси обыкновенный и серебряный. Редкие представители – угорь и сом, отмеченные по единичным встречам. Один вид – усач, или мирон, занесен в республиканскую Красную книгу. Основное обилие рыб в сосредоточено в водосборах рек Лесная и Нарев и искусственных водохранилищах Лядское и Хмелевское.

Насекомые. Около 70% всех живых существ, населяющих нашу планету – насекомые. Уже сейчас открыто и описано более миллиона их видов, но ученые ежегодно находят сотни и тысячи новых. Для Беловежской пущи известно около 10 000 видов насекомых, несмотря на то, что эта группа еще недостаточно изучена.66Наиболее богаты видами отряды жесткокрылых, перепончатокрылых, двукрылых, чешуекрылых и полужесткокрылых, на долю которых приходится более 95% видового разнообразия насекомых национального парка.

Среди почти 3000 видов жесткокрылых самыми многочисленными являются жужелицы, стафилиниды, долгоносики, листоеды, дровосеки и пластинчатоусые. Самые крупные жужелицы – это брызгуны, 6 видов которых занесены в Красную книгу. Из них наиболее редкий вид – жужелица блестящая, а жужелица интрикатус – один из самых красивых.Многие виды беспозвоночных обитают в почве, лесной подстилке, гнилой древесине и под корой деревьев. Особенностью фауны жесткокрылых Беловежской пущи является наличие большого числа видов, обитающих в мертвой древесине на различных стадиях ее разложения. Они крайне редко встречаются в других лесах, поскольку там ведутся санитарные рубки и уборка сухостойной древесины.

Один из таких видов, причевольно крупный и эффектный, – это жук-отшельник, личинки которого питаются полуразложившейся древесиной лиственных деревьев. Взрослые жуки ведут ночной образ жизни и питаются соком, вытекающим из ран на стволе дерева. В Европе отшельник уже давно стал большой редкостью и находится под охраной. В Беларуси он встречается чаще, но также занесен в Красную книгу, как и навозник весенний.

Последний вид в пуще является одним из фоновых, а в отдельных местах превосходит по численности обычные виды навозников-землероев.Из других жесткокрылых следует отметить короеда-типографа – основного стволового вредителя ели. В результате его жизнедеятельности может происходить отмирание еловых лесов на большой площади. Определенный вред наносят и другие виды короедов, а также представители семейств златок и дровосеков, из которых наиболее заметны и обычны дровосек-кожевник и большой еловый усач.

Из более полутора тысяч видов бабочек, отмеченных в Беловежской пуще, подавляющее большинство составляют виды, ведущие ночной образ жизни. Обычно они окрашены в невзрачные серые тона. Среди них размерами и яркой окраской выделяются бражники, павлиноглазки, медведицы и некоторые виды совок. Бражники по праву считаются лучшими летунами среди чешуекрылых и могут развивать скорость до 50–70 км/ч. Они опыляют цветы на лету, не садясь на них.Из ярко окрашенных дневных бабочек размерами и окраской выделаются ленточники и переливницы, практически никогда не встречающиеся на цветках. Они всегда летают высоко в кронах деревьев и спускаются вниз лишь для того, чтобы попить воды из придорожных луж. Наиболее эффектным представителем чешуекрылых является махаон, обликом напоминающий своих тропических сородичей. Эту бабочку не спутаешь ни с какой другой. Главным условием ее обитания является наличие определенных растений из семейства зонтичных, которыми питаются ее гусеницы.

Бархатницы отличаются особым нежным бархатистым налетом на крыльях и раскраской в виде «глазков». На открытых пространствах низинного болота Дикое обитает самая крупная в Беларуси популяция сенницы-эдипп. Бабочка краеглазка придорожная сравнительно немногочисленна и встречается, чаще всего, в широколиственных и смешанных лесах.Из многочисленных бабочек-белянок в Беловежской пуще обитает редкая в Европе желтушка торфяниковая, гусеницы которой питаются голубикой на верховых болотах в сосняках сфагнового и багульникового типов. В отличие от других видов желтушек, у этой бабочки лимонно-желтую окраску крыльев имеют только самцы, самки же белой окраски. Эта бабочка, наряду с бражником осиновым, голубой орденской лентой (названа так из-за широкой голубой перевязи на задних крыльях), орденской лентой малиновой, медведицей-госпожой, большой переливницей и другими видами, подлежит строгой охране.

Разнообразны и насекомые из отряда перепончатокрылых. Это разные виды ос, среди которых наиболее крупные – шершни строят гнезда в дуплах старых деревьев, а также рогохвосты, пилильщики и санитары леса муравьи. Из пчелиных особое внимание привлекают шмели, появляющиеся ранней весной, когда большинство насекомых еще находится в спячке. В последнее время в Европе отмечено снижение их численности, в результате чего некоторые виды шмелей стали редкими.

Летят столетия, а пуща по-прежнему радует шумом вековых дубрав. Этот первобытный лес постоянно привлекает к себе внимание ученых, так как сложившийся здесь уникальный природный комплекс, богатство и сохранность растительного и животного мира не имеют аналогов в мире.

В научном отделе национального парка работают более 20 сотрудников. Особое внимание они уделяют изучению структуры и динамики развития лесных насаждений, в том числе уникальных высоковозрастных древостоев, а также проблемам сохранения популяций зубра и крупных млекопитающих, орнитологическим исследованиям, сохранению редких видов и их сообществ. Для проведения исследований в Беловежскую пущу приезжают ученые не только из Беларуси, но и других стран, поскольку она является своеобразной лабораторией и эталонной территорией для изучения процессов в первобытной природе.

О нас в деталях

Животный мир Беловежской пущи богат и разнообразен. Он мог бы быть еще богаче, но некоторые виды в недавнем историческом прошлом были истреблены человеком. Так, в XVII в. был выбит тур, исчезли росомаха и перевязка, в XVIII – бобр, благородный олень, тарпан, в XIX – медведь, дикий кот, летяга, в начале XX в. – зубр, а после 1953 не встречается и европейская норка. Было время, когда в пуще отсутствовал волк.

Восстановить видовой состав фауны, или даже его пополнить, пытались неоднократно. Успешно были акклиматизированы или реакклиматизированы олени, зубры, бобры, а также лани (последние истреблены во время Первой мировой войны). Неудачными оказались опыты по акклиматизации северного оленя, муфлона и реакклиматизации медведя. Тарпановидную лошадь, среди предков которой были исчезнувшие с лица земли дикие тарпаны, в настоящее время можно увидеть только в экскурсионных вольерах национального парка. В ее жилах течет также и кровь домашней лошади. В тоже время некоторые виды нашли в пуще экологическую нишу, мигрировав из других мест. Это енотовидная собака, ондатра, американская норка.

Млекопитающие. Млекопитающие Беловежской пущи в настоящее время представлены 59 видами, что составляет 85% фауны Беларуси. Среди них наибольший интерес представляет зубр, внесенный в Международную Красную книгу. Это наиболее крупное в Европе и одно из древнейших животных нашей планеты, относящееся к роду бизонов. Чистокровные зубры в настоящее время представлены двумя подвидами – беловежским и беловежско-кавказским. Ранее (в период с 1946 по 1968 гг.), в белорусской части Беловежской пущи содержались оба подвида.

Затем животные с примесью кавказской крови были вывезены, и сейчас здесь обитают только беловежские или равнинные зубры. Длина тела самцов варьирует в пределах 255-305 см, высота в области груди – 170-195 см. Самки несколько меньших размеров. Масса взрослых самцов равна 600-850 кг (иногда может достигать 1 тонны), самок – 400-600 кг. У взрослых особей хорошо выражен половой диморфизм. У быков, вследствие большей длины остистых отростков в области груди, хорошо выделяется горб, а голова увенчана парой хорошо развитых и несколько загнутых внутрь черных серповидных рогов. Они толще, мощнее и шире, но изогнуты меньше, чем у самок. Свисающая с нижней части шеи грива придает зубру облик первобытного зверя. В окраске тела преобладают коричнево-бурые тона. Полного физического развития зубры достигают в возрасте 7-8 лет, а живут около 25 лет.

Теснимые человеком, зубры едва не исчезли с лица земли. Леса Беловежской пущи явились последним местом обитания этих животных. Они находились здесь под особой охраной. Наибольшее количество зубров в пуще было учтено в 1857 году (1898 особей). Однако неумеренное разведение других копытных (оленей, ланей, косуль, кабанов), выпас большого количества домашнего скота, который является пищевым конкурентом зубров, а также браконьерство в годы Первой мировой войны, привели к тому, что их поголовье стало катастрофически сокращаться. В 1919 году была убита последняя вольно живущая зубрица. Сохранилось только 52 особи зубров в зоосадах и зоопарках стран Западной Европы, большинство которых когда-то были вывезены из Беловежской пущи. Поэтому восстановление поголовья лесных гигантов решили начать именно в пуще. В белорусскую часть пущи в 1946 году завезли первых 5 зубров, купленных в Польше. В 1953 году зубров выпустили на свободу и началось их вольное разведение в Беловежской пуще, возвращение в прежние места обитания.

С годами численность зубров возрастала и стала превышать оптимальное количества (250 голов), рекомендованное для содержания на этой территории. Поэтому в последующие годы началось регулирование их поголовья, расселение по другим районам республики.

В зимнее время зубры концентрируются около мест подкормок, где получают сено и сочные корма. Самки с молодняком и небольшим числом взрослых самцов образуют в этот период крупные стада или скопления.

Половозрелые быки вне периода размножения обычно держатся отдельно, группами в 3-5 (иногда до полутора десятка) особей. Их нередко можно встретить на окраинах пущи или за ее пределами. Регистрируются и зубры-одинцы – старые быки, ведущие одиночный образ жизни.

В летне-осенний сезон происходит постоянное перемещение животных по территории национального парка. В это время преобладают смешанные группы из самок, молодняка и телят, насчитывающие от 15 до 20 (иногда до 80 и более) особей. Они непостоянны и сформированы из животных, не связанных родственными узами. Вожак такого стада – сильная и опытная зубрица, которой подчиняется все стадо.

Брачный период у зубров называется «яр» и приходится на август-октябрь. В это время быки бродят в поисках зубриц и почти всегда присутствуют в их стадах. Между ними иногда происходит борьба за самку. После спаривания они возвращаются в свои прежние места обитания.

Беременность у зубриц длится в среднем 264 дня. Обычно раз в 2-3 года самка приносит одного теленка, который может кормиться молоком матери до двух лет. Основной период отелов приходится на май-июль. Родившегося теленка в первые дни мать яростно защищает и приводит в стадо лишь спустя две-три недели после того, как он окрепнет.

Кормящихся зубров чаще всего можно встретить в дубово-грабовых лесах, сосново-еловых борах, смешанных молодняках, на лесных полянах, лугах и полях. В их рацион входят около 330 видов растений.

Согласно переписи 2006 года, в 32 странах мира насчитывалось 3155 зубров. При этом на воле обитало 1955 животных, в условиях загонов и зоопарков – 1200. По количеству зубров Беларусь занимает второе место в мире (после Польши) – около 600 голов. Только в белорусской части Беловежской пущи в 2008 г. их поголовье составило почти 350 особей.

Кроме зубров, из копытных в пуще водятся благородный олень, косуля, лось и кабан.

Наиболее многочисленными из них являются олень и дикий кабан, количество которых в отдельные годы может достигать более 1500 особей.

Поголовье косули европейской (дикой козы) подвержено значительным колебаниям и зависит от условий зимы и наличия ее врагов – волка и рыси.

В последние годы численность косули в пуще составляет около 300 особей.

Самым малочисленным видом среди копытных является лось. В Беловежской пуще обитает всего лишь около его 80 особей. Основными причинами низкой численности лося является несоответствие условий обитания и пищевая конкуренция оленя.

Хищные млекопитающие представлены 12 видами. Наиболее крупные из них – волк, рысь, лисица, енотовидная собака, барсук и выдра. Из мелких хищников встречаются каменная и лесная куницы, американская норка, хорь, горностай, ласка.

Фауна насекомоядных млекопитающих включает 7 видов. Обычны еж, крот, бурозубки обыкновенная и малая, кутора обыкновенная. Более редко встречаются бурозубка средняя и кутора малая. Бурозубка малая (ее масса около 3 г) – это самое маленькое млекопитающее мира.

К отряду грызунов в пуще относится 20 видов. Среди них такие редкие как мышовка, мышь-малютка, сони (орешниковая и садовая), хомяк, полевки (подземная, экономка и пашенная).

Заяц-русак достаточно обычен в Беловежской пуще, в то время как беляк лишь изредка встречается лишь на севере лесного массива.

Из 13 видов рукокрылых, обитающих в пуще, 5 занесены в республиканскую Красную книгу. Это малая вечерница, европейская широкоушка, северный кожанок, ночницы Бранда и Наттерера. Для последнего вида пуща является единственным местом нахождения в нашей республике.

Орнитофауна. Орнитофауна Беловежской пущи исключительно богата и разнообразна. Здесь обитает более 250 видов птиц из 310, отмеченных для всей территории Беларуси. Это больше, чем в любом другом национальном парке нашей страны или Польши. Гнездятся из них 186 видов.

Благодаря хорошо сохранившимся биотопам, в пуще встречаются 64 вида птиц, внесенных в последнее издание Красной книги Республики Беларусь.

Здесь обитают бородатая неясыть и мохноногий сыч, черный аист и большая выпь. Поэтому не случайно Беловежская пуща и болото «Дикое» (на котором обитает весьма редкий вид – вертлявая камышевка) являются ключевыми орнитологическими территориями, имеющими международное значение.

Из 28 видов дневных хищных птиц, отмеченных за последние 100 лет на территории нынешней Беларуси, в Беловежской пуще зарегистрировано 25 видов. Самым крупным пернатым хищником является орлан-белохвост, облюбовавший пущанские водоемы. Он внесен в списки Международной и национальной Красных книг.

Его малая численность обусловлена не столько браконьерством и разорением гнезд, сколько сведением лесов в поймах больших рек и озер, оскудением рыбных богатств, беспокойством в гнездовое время, а также неумеренным применением в сельском хозяйстве ядохимикатов, конечным потребителем которых стали многие рыбоядные птицы.

Из находящихся под угрозой исчезновения птиц Европы в пуще гнездится (7 пар) также и большой подорлик, численность которого в Беларуси в целом около двухсот пар. В национальном парке отмечены даже смешанные пары большого и малого подорликов.

Ночные хищники – совы, представлены 11 видами, большинство которых занесено в Красную книгу.

Самая крупная сова – филин, масса взрослых птиц от двух до трех килограммов, а самая маленькая – воробьиный сыч, который весит всего 60–80 г.

Беловежская пуща – это, пожалуй, единственное место, где отмечены на гнездовании все 10 видов дятлов, встречающихся в Европе. Здесь можно встретить типичного жителя европейских лиственных лесов – дятла среднего и представителя северных таежных хвойных лесов – дятла трехпалого, обитателя дремучих лесов – белоспинного дятла и исключительно синантропный вид – сирийского дятла, самого маленького в Европе дятла-вертишейку и самого большого – желну, самого скрытного – седого и самого «общительного» – большого пестрого.

Птицы – удивительные создания природы. О них можно рассказывать долго. Но лучший способ познания – это самому изучать их в природе.

Рептилии. В Беловежской пуще отмечены все 7 видов рептилий Беларуси. Из змей наиболее обычным является уж обыкновенный, который обитает в национальном парке почти повсеместно, и чаще всего встречается во влажных местах. Реже можно увидеть гадюку обыкновенную и медянку.

Наиболее типичная из ящериц – ящерица прыткая. Обычно ее можно увидеть на полянах среди светлых сосновых лесов. Несколько меньшая по размерам ящерица живородящая обитает по заболоченным соснякам, берегам рек и озер. Веретеница ломкая отличается от других ящериц отсутствием конечностей и встречается по всей территории пущи. Болотная черепаха, как и медянка, занесена в Красную книгу Беларуси.

Земноводные. В Беловежской пуще обитают 11 видов земноводных. Это тритоны обыкновенный и гребенчатый, жерлянка краснобрюхая, чесночница, квакша, три вида лягушек и три вида жаб. Лягушки травяная и остромордая обычны в сырых лесных местообитаниях, а лягушка прудовая – в водоемах со стоячей водой. Из жаб, чаще всего, встречается жаба серая, предпочитающая влажные леса. Более редки жабы зеленая и камышовая (последняя занесена в республиканскую Красную книгу). Достаточно обычным видом является квакша, которая благодаря присоскам на пальцах может лазать по ветвям деревьев и кустарников. Чаще всего ее можно встретить в широколиственных лесах и на влажных закустаренных лугах.

Ихтиофауна. Ихтиофауна Беловежской пущи представлена 27 видами рыб и ручьевой миногой. Обычны плотва, окунь, ерш, щука, пескарь, линь, караси обыкновенный и серебряный. Редкие представители – угорь и сом, отмеченные по единичным встречам. Один вид – усач, или мирон, занесен в республиканскую Красную книгу. Основное обилие рыб в сосредоточено в водосборах рек Лесная и Нарев и искусственных водохранилищах Лядское и Хмелевское.

Насекомые. Около 70% всех живых существ, населяющих нашу планету – насекомые. Уже сейчас открыто и описано более миллиона их видов, но ученые ежегодно находят сотни и тысячи новых. Для Беловежской пущи известно около 10 000 видов насекомых, несмотря на то, что эта группа еще недостаточно изучена.

Наиболее богаты видами отряды жесткокрылых, перепончатокрылых, двукрылых, чешуекрылых и полужесткокрылых, на долю которых приходится более 95% видового разнообразия насекомых национального парка.

Среди почти 3000 видов жесткокрылых самыми многочисленными являются жужелицы, стафилиниды, долгоносики, листоеды, дровосеки и пластинчатоусые. Самые крупные жужелицы – это брызгуны, 6 видов которых занесены в Красную книгу. Из них наиболее редкий вид – жужелица блестящая, а жужелица интрикатус – один из самых красивых.

Многие виды беспозвоночных обитают в почве, лесной подстилке, гнилой древесине и под корой деревьев. Особенностью фауны жесткокрылых Беловежской пущи является наличие большого числа видов, обитающих в мертвой древесине на различных стадиях ее разложения. Они крайне редко встречаются в других лесах, поскольку там ведутся санитарные рубки и уборка сухостойной древесины. Один из таких видов, причевольно крупный и эффектный, – это жук-отшельник, личинки которого питаются полуразложившейся древесиной лиственных деревьев. Взрослые жуки ведут ночной образ жизни и питаются соком, вытекающим из ран на стволе дерева. В Европе отшельник уже давно стал большой редкостью и находится под охраной. В Беларуси он встречается чаще, но также занесен в Красную книгу, как и навозник весенний. Последний вид в пуще является одним из фоновых, а в отдельных местах превосходит по численности обычные виды навозников-землероев.

Из других жесткокрылых следует отметить короеда-типографа – основного стволового вредителя ели. В результате его жизнедеятельности может происходить отмирание еловых лесов на большой площади. Определенный вред наносят и другие виды короедов, а также представители семейств златок и дровосеков, из которых наиболее заметны и обычны дровосек-кожевник и большой еловый усач.

Из более полутора тысяч видов бабочек, отмеченных в Беловежской пуще, подавляющее большинство составляют виды, ведущие ночной образ жизни. Обычно они окрашены в невзрачные серые тона. Среди них размерами и яркой окраской выделяются бражники, павлиноглазки, медведицы и некоторые виды совок. Бражники по праву считаются лучшими летунами среди чешуекрылых и могут развивать скорость до 50–70 км/ч. Они опыляют цветы на лету, не садясь на них.

Из ярко окрашенных дневных бабочек размерами и окраской выделаются ленточники и переливницы, практически никогда не встречающиеся на цветках. Они всегда летают высоко в кронах деревьев и спускаются вниз лишь для того, чтобы попить воды из придорожных луж. Наиболее эффектным представителем чешуекрылых является махаон, обликом напоминающий своих тропических сородичей. Эту бабочку не спутаешь ни с какой другой. Главным условием ее обитания является наличие определенных растений из семейства зонтичных, которыми питаются ее гусеницы.

Бархатницы отличаются особым нежным бархатистым налетом на крыльях и раскраской в виде «глазков». На открытых пространствах низинного болота Дикое обитает самая крупная в Беларуси популяция сенницы-эдипп. Бабочка краеглазка придорожная сравнительно немногочисленна и встречается, чаще всего, в широколиственных и смешанных лесах.

Из многочисленных бабочек-белянок в Беловежской пуще обитает редкая в Европе желтушка торфяниковая, гусеницы которой питаются голубикой на верховых болотах в сосняках сфагнового и багульникового типов. В отличие от других видов желтушек, у этой бабочки лимонно-желтую окраску крыльев имеют только самцы, самки же белой окраски. Эта бабочка, наряду с бражником осиновым, голубой орденской лентой (названа так из-за широкой голубой перевязи на задних крыльях), орденской лентой малиновой, медведицей-госпожой, большой переливницей и другими видами, подлежит строгой охране.

Разнообразны и насекомые из отряда перепончатокрылых. Это разные виды ос, среди которых наиболее крупные – шершни строят гнезда в дуплах старых деревьев, а также рогохвосты, пилильщики и санитары леса муравьи. Из пчелиных особое внимание привлекают шмели, появляющиеся ранней весной, когда большинство насекомых еще находится в спячке. В последнее время в Европе отмечено снижение их численности, в результате чего некоторые виды шмелей стали редкими.

Летят столетия, а пуща по-прежнему радует шумом вековых дубрав. Этот первобытный лес постоянно привлекает к себе внимание ученых, так как сложившийся здесь уникальный природный комплекс, богатство и сохранность растительного и животного мира не имеют аналогов в мире.

В научном отделе национального парка работают более 20 сотрудников. Особое внимание они уделяют изучению структуры и динамики развития лесных насаждений, в том числе уникальных высоковозрастных древостоев, а также проблемам сохранения популяций зубра и крупных млекопитающих, орнитологическим исследованиям, сохранению редких видов и их сообществ. Для проведения исследований в Беловежскую пущу приезжают ученые не только из Беларуси, но и других стран, поскольку она является своеобразной лабораторией и эталонной территорией для изучения процессов в первобытной природе.

Фото: Влад Соколовский, Александр Бедуля, Антон Кузьмицкий, Евгений Литвин