какие животные первыми полетели в космос

Животные-космонавты: от легендарной Лайки – до черепах и тихоходок

60 лет назад в космос полетел первый человек – Юрий Гагарин. Однако при подготовке его полета использовались данные, полученные с помощью запусков на орбиту животных. Ученые получали бесценные сведения: как живые организмы реагируют на ускорения, невесомость, изменения температуры и давления. Поначалу было неизвестно, может ли вообще кто-то выжить на орбите.

Ясность в этот вопрос внесли эксперименты советских ученых по запуску на орбиту собак. Первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала собака Лайка. Ее корабль стартовал 3 ноября 1957 года. Собака погибла из-за технической неисправности в системе вентиляции. Но она прожила несколько часов, и это значило, что в космосе может выжить и человек.

А вот знаменитые Белка и Стрелка не только совершили суточный орбитальный полет, но и успешно вернулись на Землю. Затем в космос слетал еще не один десяток собак. Но это были не единственные животные, вышедшие за пределы земной атмосферы.

Так, в США в рамках программы «Меркурий» в космос слетали два шимпанзе – Хэм и Энос. Всего в масштабах мира в космос было запущено 32 обезьяны – макаки-резусы, макаки-крабоеды, свинохвостые макаки и обыкновенные беличьи обезьяны.

Франция запустила в космос кошку Фелисетт, которая стала единственным представителем своего вида на орбите. Хвостатая героиня успешно вернулась на Землю. Иран собирался запустить на орбиту персидского кота – символ страны.

В рамках лунной программы СССР в космосе побывали черепахи. Они облетели вокруг Луны и вернулись обратно. Рептилиям в путешествии не потребовалось никаких особенных удобств: они способны не есть и не пить в течение полутора недель. По возвращении на Землю черепахи проявляли активность, много двигались и ели с большим аппетитом.

В космосе за всю историю его освоения побывали также крысы, мыши, перепела, морские свинки, лягушки, тритоны, улитки, мухи, пчелы, рыбы, креветки, амебы и тихоходки. «Космонавтами» стали и тараканы, причем они являются первыми животными, родившимися в космосе.

Собаки, обезьяны, плодовые мушки и другие животные-космонавты

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в истории отправился в космос на корабле «Восток-1», положив начало новой эпохи в истории космонавтики. После него космическое пространство покорило множество астронавтов из разных стран мира.

Однако, говоря о достижениях человека в космосе, не стоит забывать о вкладе, который сделали в освоение космического пространства наши четвероногие друзья, ведь, как и в случае со многими другими экспериментами, первыми участниками космических полетов стали животные.

Перед тем как отправить в космос людей, СССР и США проводили многочисленные эксперименты с животными, изучая влияние на живые организмы невесомости и выясняя возможность их безопасного возвращения на Землю. Начиная с 1950-х годов, ученые отправляли в космос самых разных животных – начиная от собак, кошек, шимпанзе и кроликов до насекомых (жуков, пчел, пауков, муравьев, тараканов) и обитателей подводного мира (рыб, креветок, медуз).

Попробуем освежить список животных-астронавтов, побывавших в космосе (свыше 100км от поверхности Земли) до человека.

20 февраля 1947:мушки-дрозофиллы

20 февраля 1947г. в космос впервые в истории отправили живых существ. Мушки-дрозофиллы были помещены в капсулу запущенной с американской базы немецкой баллистической ракеты «Фау-2» и, достигнув высоты в 109 км, в целости и сохранности вернулись на Землю.

Причиной, по которой первыми космонавтами стали именно мушки, стало их генетическое строение – около 77% всех болезнетворных генов человека имеют сходство с генетическом кодом дрозофилы. Изучение влияние космического пространства на плодовых мушек предоставило ученым примерное представление о том, каким образом невесомость и космическая среда будут влиять на людей.

После возвращения плодовых мушек на Землю ученые с радостью сообщили, что космическая радиация не повлияла на их генетическое строение, и мушки не подверглись мутации.

14 июня 1949: обезьянка Альберт II

Космическая гонка еще не началась, а американцы уже отправили в космос на все той же «Фау-2» макак-резуса Альберта II. Ракета с Альбертом II поднялась на высоту 134 км.

К сожалению, макак не выжил и умер после того, как ракета вернулась в атмосферу, однако записи его респираторных и кардиологических данных подтвердили, что во время нахождения в космосе Альберт II был жив.

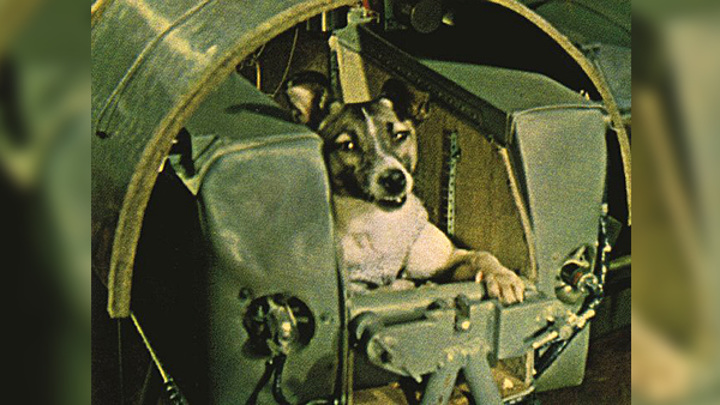

3 ноября 1957: собака Лайка (Кудрявка)

Лайка стала первой собакой, побывавшей в космосе. После тщательных тренировок найденная на московских улицах дворняга была отправлена на орбиту на космическом корабле «Спутник-2». Выбор на бездомную собаку пал не случайно – по сравнению с породистыми домашними собаками, она была более приспособлена к тяжелым условиям, например, к русской зиме.

Для Лайки изготовили специальный комбинезон с запасом кислорода в случае потери герметичности и научили питаться космической пищей. В течение 4 витков вокруг Земли Лайка была жива, однако затем, из-за ошибки в расчетах салон корабля перегрелся и собака умерла. Сам «Спутник-2» совершил 2570 витков вокруг Земли, после чего сгорел в ее атмосфере 4 апреля 1958г. Хотя Лайка не выжила, ее полет доказал, что живые организмы способны вынести отсутствие гравитации в течение более длительного времени, чем предполагали ученые.

28 мая 1959: мисс Эйбл и мисс Бейкер

Беличья обезьяна Бейкер и ее компаньонка макак-резус Эйбл отправились в космос на ракете «Юпитер-АМ» 28 мая 1959 года. Обезьяны провели в космическом пространстве девять минут и вернулись на Землю живыми.

19 августа 1960: Белка и Стрелка

19 августа 1960 года на орбиту был выведен советский корабль «Спутник-5», на борту которого находились 40 мышей, 2 крыса, кролик, дрозофилы, несколько видов растений, а также главные пассажиры — две беспризорные собаки – Белка и Стрелка. Собаки находились в космосе целый день и предварительно прошли длительный процесс тренировок, который помог им вынести высокие скорости и нахождение в замкнутом пространстве. Именно после этого эксперимента в космос отправился первый человек, Юрий Гагарин.

Все животные вернулись целыми и невредимыми, через несколько месяцев после полета Белка ощенилась шестью щенками.

31 января 1961: шимпанзе Хэм

31 января 1961 года американцы отправили в 16-минутный суборбитальный полет шимпанзе по имени Хэм. Позднее на этом же корабле в космическое пространство отправились астронавты Алан Шепард и Гас Гриссом. Хэм продемонстрировал, что во время космического полета можно концентрировать внимание и работать. Предварительно его научили нажимать на рычаг, чтобы получать пищу и избегать удара электрическим током. Таким образом, Хэм стал первым животным, взаимодействовавшим с космическим кораблем, а не просто находящимся внутри.

Хэм благополучно вернулся на Землю и после полета прожил еще 23 года.

Хотя в апреле 1961 года началась новая эпоха космонавтики, положившая начало полетам в космос человека, есть еще несколько животных-космонавтов, заслуживающих быть упомянутыми в данной статье.

1963 год: кошка Фелисетт

18 октября 1963 года французское космическое агентство CERMA отправило в космос на ракете Veronique AG1 черно-белую кошку Фелисетт. Фелисетт стала первой и единственной кошкой, побывавшей в космосе. Существует версия, что на самом деле Фелисетт была запасным вариантом, и изначально в полет должен был отправиться кот Феликс. Тем не менее, Феликс сбежал со станции всего лишь за день до полета.

Перед полетом Фелисетт вместе с дюжиной других кошек-претендентов подверглась тщательным тренировкам – в камерах высокого давления, крошечных контейнерах и даже в центрифугах. В итоге ее поместили в ракету, поднявшуюся на 160 км над Землей. В голову Фелисетт были вживлены электроды, позволявшие ученым осуществлять мониторинг ее жизненно важных органов. После благополучного возвращения на Землю Фелисетт на несколько месяцев поместили в искусственный сон, чтобы изучить ее мозг.

22 февраля 1966: собаки-рекордсмены Ветерок и Уголек

Эти две собаки были отправлены в космос 22 февраля 1966г. и провели там рекордное время – 22 дня. Людям удалось побить этот рекорд только в 1974 году.

Стоит отметить, что в настоящее время крупных млекопитающих практически не используют для проведения космических исследований. Необходимость использовать в экспериментах животных наподобие шимпанзе, собак или кошек отпала. Так, хорошим примером для изучения генетики человека являются рыбы. Это позволяет использовать их для наблюдения за мутациями, появляющимися в результате космической радиации, эффективностью лечения генотерапией в условиях невесомости и многого другого.

«Регулирование исследований на животных является более строгим, чем опытов с людьми, поскольку люди могут дать свое согласие. Животные не могут возражать, поэтому людям необходимо думать за них».

При этом вопрос использования животных в космических исследованиях носит не только этический характер. Животные нуждаются в постоянной заботе, присутствии ветеринаров и наличии хороших условий содержания.

Так или иначе, но за пределами нашей планеты побывало уже более 500 человек, и во многом это стало возможным, благодаря животным – пионерам-космоса.

От Белки и Стрелки до водяных медведей: какие твари побывали в космосе

Белка и Стрелка

19 августа 1960 две дворняги Капля и Вильна вместе с мышами, насекомыми, растениями, семенами, а также множеством других биологических материалов отправились в космос на борту корабля «Спутник-5». Незадолго перед полетом собак переименовали в более благозвучных Белку и Стрелку, так они и вошли в историю. Это был первый орбитальный полет с животными на борту. За 25 часов они совершили 17 полных витков, а затем успешно вернулись на Землю, что также совершалось впервые.

Миссия «Спутника-5» была во многом определяющей для первого полета человека в космос. Сам корабль являлся прототипом «Востока», предназначенного для людей, и на основе его конструкции отрабатывалась масса технических решений. В частности, при возникновении аварийной ситуации Белка и Стрелка вместе со всеми попутчиками могли быть эвакуированы. Отсутствие системы спасения погубило их предшественников: за три недели до исторического полета из-за взрыва ракеты через 19 секунд после запуска двигателей погибли собаки-космонавты Лисичка и Чайка.

После долгих месяцев сложных тренировок и дрессировки животных поместили в капсулу, где им обеспечивалось питание, отвод отходов жизнедеятельности, а также в меру комфортные условия пребывания. Как показал суточный полет Белки и Стрелки, пребывание на низкой околоземной орбите («Спутник-5» был выведен на высоту около 300 километров) не оказывает долгосрочных негативных эффектов на организм млекопитающих. Одновременно с этим было установлено, что стрессовая реакция может быть очень сильной — уже на пятом витке Белка стала пытаться вырваться, лаяла и начала себя очень плохо чувствовать.

Первые животные-космонавты

Перед Гагариным и Гленном линию Кармана преодолели два пса — Дезик и Цыган. Подробности об их полете были рассекречены только в 1990-е годы, однако пальму первенства как они, так и коллектив ракетостроителей заслужили. Первый полет и возврат животных с высоты в 101 километр был осуществлен 22 июля 1951 года. Первоначально планировалось, что за этим последует запуск ракеты по баллистической траектории уже с человеком на борту, однако от него отказались в пользу орбитального полета. Что интересно, кобели в орбитальных запусках практически не использовались, так как для них требовался более сложный ассенизационный аппарат, чем для сук.

Всего через два месяца первый суборбитальный полет совершила обезьяна. Животное по кличке Йорек поднялось на высоту более 70 километров, что является достижением, но не делает его космонавтом (более 100 километров) или даже астронавтом (более 80 километров). К сожалению, после посадки подопытный перегрелся под солнцем и погиб спустя два часа. Полноценными покорителями космоса стали приматы Эйбл (макак-резус) и Бейкер (саймири), которые вместе достигли высоты 483 километра.

Нельзя не упомянуть и первых рекордсменов по длительности пребывания на орбите — Ветерка и Уголька. Обе собаки провели более трех недель (с 22 февраля по 16 марта 1966 года) без возможности полноценно двигаться. Этот показатель был превышен через пять лет во время полета «Союза-11», когда советские космонавты пробыли в космосе почти 24 дня. Несмотря на то, что оба четвероногих космонавта в дальнейшем прожили долгую жизнь, сразу после приземления они выглядели чрезвычайно плачевно. Животные не могли стоять на ногах, потеряли почти всю шерсть, а их кожу покрывали пролежни и опрелости.

Жертвы космической гонки

Вышеупомянутый Дезик всего через неделю после триумфального покорения космоса полетел второй раз с Лисой. По его состоянию предполагалось оценить, как животное перенесет повторную миссию. Старт прошел успешно, однако на этапе спуска отказал барометрический датчик и парашют не раскрылся. Обе собаки погибли. Повторные полеты вообще складывались у четвероногих космонавтов не самым удачным образом. В августе 1951 года Мишка и Чижик снова полетели, но уже в усовершенствованной капсуле, которая должна была больше походить на человеческую. Новшества оказались фатальными: вместо регулировки давления клапан выпустил большую часть воздуха на высоте.

Меньше всего везло обезьянам и приматам — они больше походили на людей анатомически и физиологически однако не могли похвастаться такой же выносливостью, как собаки. В рамках космической программы США был сделан упор на этих животных, и, к несчастью, большинство подопытных погибли. Спустя десятилетия на орбите Земли произошло еще одно знаковое событие с печальным итогом: в 1990 году на станции «Мир» вылупились птенцы перепела, что стало первым случаем рождения животного в космосе. Вначале казалось, что с птицами все в порядке, однако позже выяснилось, что в невесомости малыши не могут клевать пищу и удерживать положение в пространстве. Из 48 птенцов на Землю спустились лишь трое, все остальные погибли.

Не только СССР, Россия и США

Животных в космос отправили не только главные участники космической гонки. Подобные программы осуществили Франция, Аргентина, Иран и Китай. Что примечательно, помимо Советского Союза собак запускала только КНР, а приматами и обезьянами занимались все перечисленные державы. С 1983 по 1996 год СССР, а затем и Россия отправили в космос 12 макак-резусов на шести специально созданных аппаратах «Бион». Аргентина и Франция проводили свои эксперименты в конце 1960-х, и успех полетов был переменным. Иран, в свою очередь, выступал в роли догоняющего и смог осуществить успешный запуск с обезьяной на борту лишь в 2013 году. Про китайскую программу космических полетов с животными известно немного — две собаки преодолели линию Кармана в 1966 году.

«Мишка» на Луне

Помимо собак и обезьян (или приматов) из млекопитающих на орбиту запускали только некоторые виды грызунов, рыб, насекомых, моллюсков и кошку. Последняя успешно летала лишь раз на французской ракете в конце 1963 года. Дальше всех забрались рептилии — на советском «Зонде-5» две среденазиатские черепахи облетели Луну. Они же поставили абсолютный рекорд пребывания в космосе для животных (кроме человека) — 90 дней на «Союзе-20».

Наибольший интерес представляют тихоходки на Луне. Эти уникальные микроскопические беспозвоночные были занесены на поверхность естественного спутника Земли в рамках миссии «Берешит». Есть ненулевая вероятность, что благодаря своей феноменальной выносливости водяные медведи, как их первоначально назвали ученые в XVIII веке, могут сохраниться и при определенных условиях снова ожить, став первыми жителями спутника.

Животные в космосе

Эксперименты, которые должны были определить, возможен ли полет человека в космос, начались в СССР и США в 1940-1950-х годах.

Первым этапом биокосмических исследований стали многократные полеты собак, обезьян и других животных в ракетах на высоте до 500 км в условиях, близких к космическому полету. Ученые пытались разработать средства и методы, обеспечивающие безопасность полета, катапультирования и парашютирования с больших высот; изучить биологическое действие первичного космического излучения.

В конце 1948 года в СССР по инициативе ученого и конструктора Сергея Королева началась работа по определению реакций высокоорганизованного живого существа на воздействие условий ракетного полета. После долгих обсуждений было принято решение, что «биологическим объектом» исследований станет собака.

22 июля 1951 года на полигоне Капустин Яр состоялся первый пуск ракеты с собаками Цыганом и Дезиком на борту. Первый суборбитальный полет занял всего несколько минут. Обе собаки благополучно вернулись на землю.

Всего с июля 1951 года по сентябрь 1962 года состоялось 29 полетов собак в стратосферу на высоту 100-150 км. Восемь из них закончились трагически.

Вторым этапом исследований стали орбитальные космические полеты.

3 ноября 1957 года собаку отправили в первый орбитальный полет вокруг Земли. Двухлетняя Лайка стала первым животным, побывавшим в космосе, однако из-за проблем с терморегулированием собака погибла от перегрева уже на четвертом витке.

Лайка стала первой собакой-космонавтом, увековеченной памятником, который в 2008 году был установлен на территории Испытательного института военной медицины в Москве. Памятник посвящен всем животным, погибшим ради науки, но венчает его спутник, из которого выглядывает именно Лайка.

Третий этап исследований был связан с созданием возвращаемых на Землю космических кораблей-спутников, позволивших кардинально расширить программу исследований за счет включения в «экипаж» кораблей ряда новых биологических объектов.

Летные эксперименты ставились на собаках, кошках, обезьянах, крысах, мышах, морских свинках, лягушках, мухах-дрозофилах, высших растениях, одноклеточных водорослях, вирусах.

28 июля 1960 года Советский Союз предпринял попытку запустить на орбиту возвращаемую капсулу с собаками Чайкой и Лисичкой. На 29-й секунде вывода разрушилась первая ступень ракеты, вследствие чего она упала на землю и взорвалась. Собаки погибли.

Запуск третьего корабля-спутника с собаками Пчелкой и Мушкой 1 декабря 1960 года был успешным, однако из-за неполадок в системе управления корабль спускался по нерасчетной траектории в акваторию Японского моря. В газетах писали, что корабль прекратил свое существование при входе в плотные слои атмосферы. На самом деле его подорвали в целях охраны государственной тайны.

В 2011 году в честь 50-летия российской космонавтики на месте приземления корабля «Восход» в деревне Карша Чайковского района Пермского края был установлен памятник с изображением собаки Звездочки, посвященный освоению космоса.

22 февраля 1966 года на корабле «Восход» стартовали последние собаки-космонавты Ветерок и Уголек. Они находились в космосе более 20 суток, благополучно приземлились.

Если в СССР в космос запускали собак, то американские ученые экспериментировали с обезьянами. Первым на ракете полетел макак-резус Альберт (11 июня 1948 года), но полет закончился аварией, и он погиб.

20 сентября 1951 года с авиабазы Холломан (штат Техас) на высоту 71 км взмыла ракета Aerobee-2 с Альбертом-6. Новая парашютная система себя оправдала, экспериментальная капсула успешно приземлилась, однако перегрев не снабженной кондиционером воздуха кабины стал причиной гибели Альберта-6 от теплового удара.

Филиппинские макаки Патриция и Майкл (Пэт и Майк) вместе с парой белых мышей стали пассажирами ракеты Aerobee-3, запущенной 21 мая 1952 года по суборбитальной траектории. Подопытные обезьянки вернулись в отличном состоянии.

13 декабря 1958 года с космодрома на мысе Канаверал был произведен запуск ракеты «Юпитер» с обезьяной Гордо, которая стала первым в мире приматом, попавшим в космос. Однако после приводнения отделяемая капсула утонула, и Гордо погиб.

28 мая 1959 года макаки-резусы Эйбл и Мисс Бейкер стали первыми обезьянами, благополучно вернувшимися на Землю после космического путешествия.

В космических экспериментах ученые использовали и кошек.

18 октября 1963 года Франция запустила в околоземное пространство ракету с кошкой на борту. Главным кандидатом на полет был кот Феликс, который прошел интенсивную подготовку и был утвержден на полет. Однако незадолго до запуска кот сбежал, и его срочно заменили Фелисетт. Ракета с кошкой на борту достигла высоты 200 км. Эксперимент прошел благополучно, кошку извлекли из капсулы живой и невредимой.

Эра пилотируемых космических полетов открыла новые возможности, но и после успешных полетов людей в космос ученым требовалась информация для разработки новых программ. Поэтому приходилось вновь прибегать к использованию животных.

С 1966 года по 1969 год США запустили три спутника из серии Biosatellite. Эксперименты проводились на насекомых, лягушачьей икре, микроорганизмах и растениях.

В 1973 году в СССР стартовала биокосмическая исследовательская программа «Бион», реализация которой началась с запуска 31 октября 1973 года с космодрома Плесецк биоспутника «Космос-605» («Бион»). В ходе его 22-дневного полета, а также полета спутника «Бион-2» изучался механизм воздействия длительной невесомости на процессы развития организмов на тканевом и клеточном уровнях. В качестве подопытных животных использовались крысы, черепахи, насекомые и микроорганизмы.

С 1973 года по 1996 год в рамках программы в космос было запущено 11 спутников. Биообъектами служили лабораторные крысы, японские перепела, обезьяны и другие животные. Информация, полученная в результате полетов, была использована для разработки рекомендаций космонавтам по снижению вредного влияния невесомости на организм и сокращению адаптационного периода. Начиная с запуска спутника «Бион-3» в 1975 году научная программа исследований «Бион» стала международной.

В декабре 1996 года проект «Бион» был остановлен. Однако в рамках Федеральной космической программы принято решение осуществить запуски трех новых аппаратов «Бион-М» в 2012-2014 годах.

Следующий запуск модернизированного научного спутника «Бион-М», первого из этой серии, запланирован на весну 2013 года. Ожидается, что на борту обновленного космического аппарата «Бион-М1» будут находиться 45 мышей и восемь монгольских мышей-песчанок, а также 15 тритонов и улиток. Кроме того, на «Бионе» предполагается запустить 30-40 микроорганизмов и высших растений. Все организмы будут находиться в условиях невесомости около 30 суток.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Животные, которые летали в космос в закладки

19 августа 1960 года в СССР запущен космический корабль «Спутник-5» с живым грузом на борту — собаками Белкой и Стрелкой, 40 мышами и двумя крысами. После этого собаки Белка и Стрелка стали одними из первых животных, совершившими орбитальный космический полёт и вернувшимися на Землю невредимыми.

Собака Лайка

Самым первым животным, выведенным на орбиту Земли, была советская собака Лайка. Хотя на этот полет было ещё два претендента — бродячие собаки Муха и Альбина, которая уже совершила пару суборбитальных полетов ранее. Но ученые пожалели Альбину, ведь та ждала потомство, а предстоящий полет не предполагал возвращения космонавта на Землю. Это было невозможно технически.

Собака Лайка. Для космических полетов выбирали бездомных животных, поскольку породистые собаки были изнежены, требовательны к пище и недостаточно выносливы:

Так выбор пал на Лайку. Во время тренировок она длительное время провела в макете контейнера, а перед самым полетом ей сделали операцию: вживили датчики дыхания и пульса. За несколько часов до полета, состоявшегося 3 ноября 1957 года, контейнер с Лайкой поместили в корабль. Сначала у неё наблюдался учащенный пульс, но он восстановился почти до нормальных значений, когда собака оказалась в невесомости. А через 5-7 часов после старта, совершив 4 витка вокруг Земли, собака погибла от стресса и перегрева, хотя предполагалось, что она проживет около недели.

Однако после неудавшегося полета был проведен ещё ряд испытаний с подобными условиями на Земле, поскольку специальная комиссия из ЦК и Совета министров не поверила в существование конструкторской ошибки. В результате этих испытаний погибло ещё две собаки.

О смерти Лайки раньше установленного срока долго не объявляли в СССР, передавая данные о самочувствии уже мертвого животного. В СМИ о его гибели сообщили только через неделю с момента запуска собаки в космос: было сказано, что Лайку усыпили. Но, безусловно, об истинных причинах смерти животного узнали много позже. И когда это произошло, это вызвало небывалую критику со стороны защитников животных в западных странах. От них пришло много писем с выражением протеста против жесткого обращения с животными, и были даже саркастические предложения посылать в космос Первого секретаря ЦК КПСС Н.С Хрущева вместо собак.

Известная газета The New York Times в номере от 5 ноября 1957 года назвала Лайку «самой лохматой, самой одинокой и самой несчастной собакой в мире».

Собаки Белка и Стрелка

После полета в 1957 году собаки Лайки, которая не вернулась на Землю, было решено отправить собак в суточный орбитальный полет с возможностью возвращения на Землю в спускаемом аппарате. Для космического полета нужно было выбрать собак со светлым окрасом (так их лучше видно на мониторах наблюдательных устройств), вес которых не превышает 6 кг, а высота — 35 см, и они обязательно должны были быть самками (для них проще разработать приспособление для справления нужды). И к тому же, собаки должны были быть привлекательными, ведь, возможно, они будут представлены в СМИ. По всем этим параметрам подходили беспородные собаки Белка и Стрелка.

В рамках подготовки этих животных к полету их приучали есть желеобразную пищу, которая была призвана обеспечить потребность в воде и питании на борту корабля. А самым сложным было научить собак проводить длительное время в маленьком тесном контейнере в условиях изоляции и шума. Для этого Белку и Стрелку в течение восьми суток держали в металлическом ящике, по размерам сопоставимым с контейнером спускаемого аппарата. На последнем этапе тренировок собаки проходили испытания на вибростенде и центрифуге.

За два часа до старта «Спутника-5», который произошел 19 августа 1960 года в 11:44 по московскому времени, кабину с собаками поместили в космический корабль. И как только он стартовал и начал набирать высоту, у животных наблюдались сильно учащенное дыхание и пульс. Стресс прекратился только после взлета «Спутника-5». И хотя большую часть полета животные вели себя довольно спокойно, во время четвертого витка вокруг Земли, Белка начала биться и лаять, пыталась снять с себя ремни. Её тошнило.

Катапультируемый контейнер Белки и Стрелки в Музее Космонавтики:

Впоследствии, проанализировав это состояние собаки, ученые решили ограничить космический полет человека до одного витка вокруг Земли. Белка и Стрелка совершили 17 полных витков приблизительно за 25 часов, преодолев расстояние в 700 тысяч км.

Стоит также отметить, что Белка и Стрелка являлись дублерами собак Чайки и Лисички, которые погибли во время запуска космического корабля типа «Восток 1К № 1» 28 июля 1960 года. Тогда ракета упала на землю и взорвалась на 38-й секунде.

Обезьяны Эйбл и Мисс Бейкер

Прежде чем люди начали летать в космос, туда было отправлено несколько животных, в том числе обезьян. Советский Союз и Россия отправляли обезьян в космос с 1983 по 1996 годы, США — с 1948 по 1985 годы, Франция отправила две обезьяны в 1967 году. В общей сложности около 30 обезьян приняли участие в космических программах, и ни одна из них не летала в космос более одного раза. На раннем этапе развития космических полетов смертность среди обезьян была крайне высокой. Например, в США более половины животных, участвовавших в запусках с 1940-й по 1950-й годы, погибли во время полетов или вскоре после них.

Первыми обезьянами, которые смогли выжить во время полета, были макак-резус Эйбл и беличья обезьяна Мисс Бейкер. Все предыдущие космические полеты с обезьянами на борту заканчивались гибелью животных от удушья или отказа парашютной системы.

Обезьяна Мисс Бейкер:

Эйбл родилась в зоопарке Канзаса (США), а Мисс Бейкер была куплена в зоомагазине в Майами в штате Флорида. Обе были доставлены в медицинское училище авиации ВМС в городе Пенсакола (США). По прошествии тренировок, ранним утром 28 мая 1959 года, обезьяны были отправлены в космос на борту ракеты Юпитер АМ-18 с площадки на мысе Канаверал. Они поднялись на высоту 480 км и летели в течение 16 минут, девять минут из которых они находились в невесомости. Скорость полета превышала 16000 км/ч.

Беличья обезьяна Мисс Бейкер в ожидании запуска:

Во время полета у Эйбл было повышенное давление и учащенное дыхание, а через три дня после успешной посадки обезьяна погибла во время удаления вживленных в её тело электродов: она не вынесла анестезии. Датчики были вживлены в мозг, мышцы и сухожилия для регистрации активности движения во время полета. Мисс Бейкер умерла 29 ноября 1984 года в возрасте 27 лет от почечной недостаточности. Она достигла максимального для своего вида возраста.

Чучело Эйбл выставлено в Национальном музее воздухоплавания и космоса Смитсоновского института. А Мисс Бейкер похоронена на территории Космического и ракетного Центра США в Ханствилле (штат Алабама). На её надгробной плите всегда лежит её излюбленное лакомство — несколько бананов:

Собака Звездочка

За 18 дней до полета Юрия Гагарина, СССР отправило в космос «Спутник-10» с собакой Звездочкой на борту. Этот одновитковой полет состоялся 25 марта 1961 года. Помимо собаки, на борту корабля был деревянный манекен «Иван Иванович», который, как и планировалось, был катапультирован.

Корабль со Звездочкой на борту приземлился возле деревни Карша в Пермской области. В тот день погода была плохая, и поисковая группа долго не начинала поиски. Однако спускаемый аппарат с собакой нашел прохожий, который накормил животное и дал ему согреться. Позже прибыла поисковая группа.

Этот полет был завершающей проверкой космического корабля перед полетом в космос с человеком на борту. Тем не менее Звездочка не была последней собакой, которую отправили в космос.

В Ижевске 25 марта 2006 года был открыт памятник собаке-космонавту Звездочке в сквере на улице Молодежной. (Фото Boris Busorgin):

Шимпанзе Хэм

31 января 1961 года Хэм был отправлен на космическом корабле «Меркурий-Редстоун-2» с мыса Канаверал в суборбитальный полет, который длился 16 минут 39 секунд. После его завершения капсула с Хэмом приводнилась в Атлантическом океане, и спасательное судно обнаружило её на следующий день. Полет Хэма был предпоследним перед полетом в космос американского астронавта Алана Шепарда (последним был полет шимпанзе Эноса).

После полета шимпанзе Хэм прожил 17 лет в Смитсоновском Национальном зоопарке в Вашингтоне, а потом был перевезен в зоопарк Северной Каролины, где и пробыл до конца своих дней. Хэм умер в возрасте 26 лет 19 января 1983 года.

Крысы Гектор, Кастор и Поллукс

Чтобы изучить бдительность млекопитающего в условиях невесомости, ученые в 1961 году решили отправить в космос крыс на метеорологической ракете Veronique AGI 24, разработанной во Франции. Для этой цели в мозг крысы были внедрены электроды, которые считывали сигналы мозга. Причем первые хирургические вмешательства с целью вживить электроды занимали около 10 часов, и уровень смертности во время таких операций был крайне высок. Грызун, на котором проводился эксперимент, использовался только в течение 3-6 месяцев из-за старения животного и некроза черепа, который провоцировался клеем, фиксирующим разъем на черепе.

Так, первый полет крысы на Veronique AGI 24 состоялся 22 февраля 1961 года. Во время него крыса удерживалась в вытянутом положении в контейнере с помощью специального жилета. При этом первая крыса, которую поместили в контейнер, перегрызла пучок кабелей, считывающих информацию, за что была заменена другой крысой.

Через 40 минут после старта крыса, как и планировалось, была эвакуирована из ракеты, а на следующий день её уже привезли в Париж. Там встречавшие ученых с грызуном журналисты дали крысе кличку Гектор. Через 6 месяцев после полета Гектора усыпили для изучения эффектов влияния невесомости на электроды в его теле.

Тем не менее полет Гектора был не последним в изучении бдительности животных в условиях невесомости. На следующем этапе был осуществлен парный запуск с интервалом в три дня, что должно было дать возможность параллельного наблюдения за двумя животными. Так, 15 октября 1962 года состоялся старт Veronique AGI 37 с крысами Кастором и Поллуксом.

По техническим причинам ракета начала полет позднее запланированного времени, а из-за потери УКВ-связи с поисковым вертолетом отделившаяся от ракеты головная часть была обнаружена только через час и 15 минут. За это время Кастор умер от перегрева, поскольку температура в контейнере, в котором он находился вниз головой, превышала 40°C.

Поллукса, отправленного в космос 18 октября 1962 года, постигла та же участь. Поисковые вертолеты так и не смогли обнаружить головную часть с контейнером с животным.

Кошка Фелисетта

На третьем этапе изучения бдительности животных в условиях невесомости использовались кошки. На улицах Парижа ученые отловили 30 бездомных кошек и котов, после чего началась подготовка животных к полету, включая вращение на центрифуге и тренировки в барокамере. Отбор прошли 14 кошек, среди которых был кот Феликс.

Феликса уже подготовили к полету и вживили ему в мозг электроды, но в последние минуты счастливец смог сбежать. В срочном порядке космонавта заменили: была выбрана кошка Фелисетта (Félicette).

Слева — Феликс, справа — Фелисетта:

Суборбитальный полет на ракете Veronique AGI47 состоялся 18 октября 1963 года. Состояние невесомости продолжалось 5 минут 2 секунды. После полета спасательная служба обнаружила отделившуюся от ракеты капсулу с кошкой через 13 минут после старта. И согласно данным, которые были получены после полета, кошка чувствовала себя хорошо.

Фелисетта быстро стала знаменитой, а полет был расценен СМИ как выдающееся достижение. Однако сопровождавшие публикации в прессе фотографии кошки с электродами, вживленными в её голову, вызвали критику со стороны многих читателей и борцов против жестокого обращения с животными.

А в 24 октября 1963 году состоялся ещё один космический полет в аналогичных условиях с котом на борту. Животное с безымянным номером СС 333 погибло, поскольку головную часть ракеты с капсулой нашли лишь спустя два дня после её возвращения на Землю.

Собаки Ветерок и Уголек

Первый самый долгий полет в истории космонавтики совершили собаки Ветерок и Уголек. Старт состоялся 22 февраля 1966 года, а завершился полет через 22 дня (биоспутник «Космос-110» приземлился 17 марта).

После полета собаки были очень слабыми, у них наблюдалось сильное сердцебиение и постоянная жажда. Кроме того, когда с них сняли капроновые костюмы, обнаружилось, что у животных нет шерсти, и появились опрелости и пролежни. Всю свою жизнь после полета Ветерок и Уголек провели в виварии Института авиационной и космической медицины.

К слову, рекордный по продолжительности полет собак был побит спустя пять лет: советские космонавты провели на орбитальной станции «Салют» 23 дня 18 часов и 21 минуту.