какие животные впадают в анабиоз зимой

Определение

В состояние анабиоза живые организмы впадают при резкой смене условий существования в худшую сторону. После улучшения условий начинается восстановительный период и переход к привычному для жизнедеятельности режиму.

Роль в природе

В природе анабиоз встречается не только среди животных организмов. Он широко распространен среди микроорганизмов, в числе которых бактерии и некоторые виды водорослей. Анабиоз также представлен в растительном мире.

Научно-исследовательской работой ученых доказана роль анабиоза как способа переживания неблагоприятных условий. Они сделали вывод, что в процессе эволюции отдельные виды растений и микроорганизмов приспособились впадать в состояние анабиоза и находиться в нем от нескольких месяцев до миллионов лет, а затем возобновлять естественные процессы жизнедеятельности.

Классификация

В природе выделяют два вида анабиоза:

Относительно характера изменений воды и ее количества в организмах, в связи с которым произошел переход к состоянию анабиоза, также можно определить некоторые виды:

Высушивание и замерзание

Ярко выраженным примером анабиоза при высушивании являются семена, некоторые из них сохраняют всхожесть спустя многие десятилетия.

Впадают в анабиоз и беспозвоночные виды: черви, наземные моллюски, некоторые насекомые и раки, среди позвоночных отдельные экземпляры земноводных и пресмыкающихся способны терять от 50 до 75 % воды, впадать в анабиоз и спустя время оживать. Современной наукой были выявлены некоторые виды бактерий, которые в условиях анабиоза образуют споры. Они представляют собой обезвоженные клетки с плотной оболочкой. Благодаря спорообразованию они в разы повышают устойчивость практически ко всем факторам внешней среды.

Говоря об анабиозе, вызванном замерзанием, отмечают не только снижение содержания воды, но и ряд других изменений, таких как уменьшение и уплотнение тела, потеря активности ферментов, загустение цитоплазмы, полное прекращение метаболизма.

Во время анабиоза организм не претерпевает никаких изменений в росте, развитии и взрослении, благодаря этому его существование во много раз продлевается. Наибольшей стойкостью к замерзанию и высушиванию отличаются бактерии, грибки и отдельные виды патогенных вирусов.

Стадии

Глубина оцепенения напрямую зависит от концентрации остаточной жидкости, а спячке предшествует процесс накопления жировой ткани. Время нахождения организма в одном из состояний и условия для его поддержания подразделяют на следующие стадии:

Кто впадает в анабиоз из животного мира?

Наряду с насекомыми и микроорганизмами в состояние анабиоза способны впадать высшие позвоночные. Науке известны примеры обнаружения во льдах мерзлых ящериц, которые оживали после их размораживания. При этом важно отметить, что некоторые представители хладнокровных провели там несколько десятилетий. Но еще более удивительны примеры обнаружения во льдах теплокровных животных, которые пребывали в состоянии, близком к анабиозу.

Таким образом не лучшие климатические условия могут переждать ежи и тушканчики, мало того, разбудить их не представляется возможным никаким известным способом. В свое время в качестве эксперимента в анабиоз вводились летучие мыши и кролики.

Среди бесхвостых земноводных интересным для науки экземпляром является лягушка в анабиозе. Ученые выясняют, почему она не замерзает во льду. Известно, что лягушки находятся на открытом воздухе, когда начинается похолодание, и сидят, пока не оцепенеют. В процессе замораживания в их крови происходят изменения – увеличивается количество глюкозы. Благодаря процессу тело лягушки становится похожим на желеобразную массу, в которой не образуются кристаллы льда и не травмируют клетки организма.

Анабиоз растений

Вблизи моря можно часто найти сухие корочки, мало напоминающие растения, однако если опустить их в воду, они приобретают цвет, распрямляются и превращаются в водоросли. Это пример анабиоза растений. Даже низшие многоклеточные организмы имеют способность переходить в состояние анабиоза.

Растения, анабиоз которых наступает в результате высыхания, имеют общую способность оживать после дождя. Речь идет о некоторых видах лишайника, мха и водорослей. Несмотря на убеждение, что растения без воды погибают, для них это нормальные условия жизнеобеспечения.

Анабиоз человека

Исследования по анабиозу человека активно ведутся и по сей день. Введенные в данное состояние теплокровные животные дают основания предполагать, что и человек может пребывать в анабиозе. Что это значит для нашего вида? Для этого должен быть осуществлен ряд подготовительных работ:

Но исследования пока не подтвердили факт удачной разморозки человека. При этом ученые склоняются к тому, что мозг после таких манипуляций будет безвозвратно поврежден.

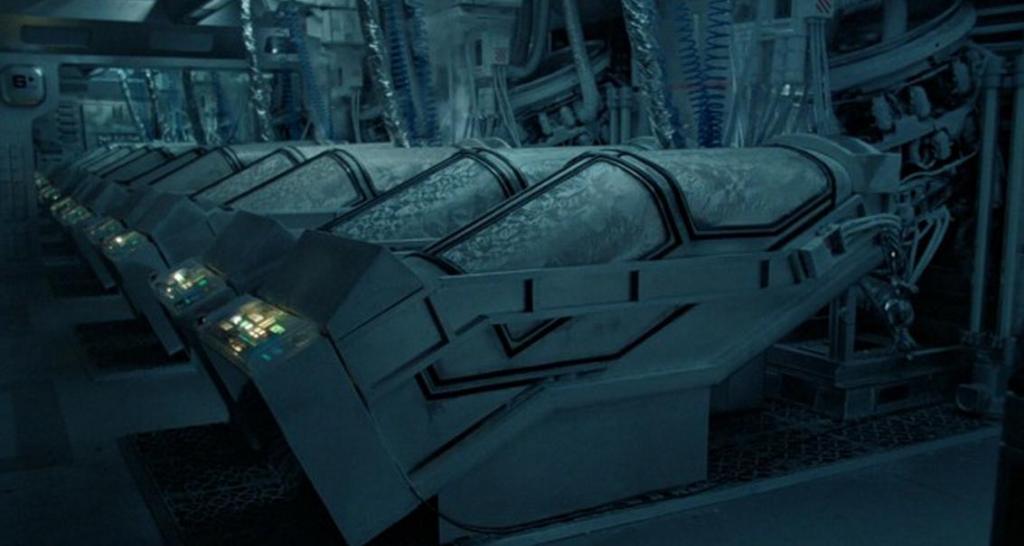

Некоторое время назад было предложено погружать космонавтов в состояние анабиоза для совершения длительных межгалактических путешествий. Это даст возможность поддерживать жизнедеятельность астронавта в течение длительного времени и экономить необходимые ресурсы.

Многочисленные лаборатории по всему миру ежедневно проводят самые различные исследования, цель которых искусственно погружать человека в состояние анабиоза.

Тайны анабиоза животных

Анабиоз (от лат. anabiosis — «оживление») — состояние живого организма, при котором жизненные процессы (обмен веществ и др.) настолько замедлены, что отсутствуют все видимые проявления жизни.

По крайней мере, такое определение этому термину дает Биологический энциклопедический словарь.

Анабиоз — широко распространенное явление в животном мире. Например, у насекомых при отрицательных температурах сильно замедляется или практически останавливается все их развитие. В оцепенение могут погружаться летучие мыши, грызуны, некоторые птицы, пресмыкающиеся, амфибии.

Впервые же еще в 1705 году на феномен анабиоза обратил внимание голландский изобретатель микроскопа Антони ван Левенгук. А случилось это после того, как он взял сухой песок, увлажнил его и поместил под окуляр микроскопа. К удивлению Левенгука, неподвижные существа начали двигаться. Это были микроскопические черви — коловратки.

В 1743 году английский естествоиспытатель Джон Тёрбервилл Нидхем наблюдал аналогичное явление у пшеничной нематоды Tylenchus Tritici. Личинки этого червя могли сохраняться не менее двух лет в высушенных зернах пшеницы. Оказавшись же вместе с зернами в почве, личинки нематод «оживали».

В 1777 году итальянский ученый Ладзаро не только подтвердил опыты Левенгука над коловратками, но и открыл тихоходок — микроскопических существ, обитающих во мхах и лишайниках. Оказалось, что и тихоходки, как и коловратки, переносят длительное высушивание и оживают после их увлажнения.

Со временем появилось несколько точек зрения на факторы, позволяющие организмам переносить длительное высушивание. Так, Левенгук предполагал, что коловратки защищены от высыхания плотной оболочкой, удерживающей влагу. В свою очередь, Т. Нидхем считал, что высохшие коловратки сохраняют жизнь без воды и кислорода благодаря каким-то особенностям их организма.

Проходили десятилетия, но интерес к «феномену воскрешения» животных и растений не ослабевал, а, наоборот, привлекал все большее внимание. В конце концов, в 1873 году немецкий ученый Вильгельм Прейер предложил называть это удивительное явление анабиозом.

Многочисленные исследования анабиоза у животных провел русский ученый П.И. Бахметьев. Он изучал воздействие низких температур на физиологию насекомых и млекопитающих, в частности на летучих мышей.

Давно известно, что вещества могут находиться в одном из трех агрегатных состояний: твердом, жидком и газообразном. При этом твердое состояние подразделяется на кристаллическое и аморфное. И когда некоторые вещества переходят из жидкого состояния в твердое, их молекулы тоже образуют кристаллы.

Так вот, в 1938 году американский ученый Б. Лайет установил, что замерзающие организмы погибают в результате того, что в их телах появляются кристаллы льда, приводящие к разрушению мембран и цитоплазмы клеток.

Конечно, анабиоз — это соответствующая реакция организма на определенные условия внешней среды: в частности, на понижение или повышение температуры. Дело в том, что одни животные к столь опасным для их жизни обстоятельствам запасают еду, другие — мигрируют в более благоприятные и кормные места. А третьи — запасов не делают, остаются на месте, но зато могут погружаться в особое состояние, при котором значительно снижается активность метаболических процессов в организме, что приводит к падению температуры, сердечного ритма, частоты дыхания и т.д.

В зимнюю спячку (гибернация) погружаются многие виды моллюсков, ракообразных, пауков и насекомых, а также рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

Перед погружением в спячку в организме животного происходят сложные физиологические изменения. Так, в преддверии анабиоза в полостях тела, под кожей, вдоль кишок, в груди накапливается жир. Причем запасы эти довольно значительны. Например, перед спячкой вес сусликов увеличивается в три раза по сравнению с весенне-летним сезоном. А в одном из исследований было показано, что у сурка в июне вес подкожного и внутреннего жира равнялся всего 10—15 г, а в августе — 750—800. Значительные жировые накопления делают сони, ежи, бурые медведи, летучие мыши.

Любопытные явления во время зимней спячки происходят в организме черного медведя барибала. Так, в течение 3—5-месячного сна он каждый день расходует около 4000 калорий, при этом не потребляя ни пищи, ни воды и не удаляя из организма продуктов метаболизма.

Этот феномен исследовали американские ученые. Оказалось, что эти особенности организма медведей обусловлены присутствием особого гормона, еще осенью поступающего в ткани его организма из гипоталамуса.

Однако это исследование не дало ответа на очень важный вопрос: что препятствует накоплению в организме барибала ядовитых продуктов метаболизма, которые у бодрствующего медведя выделяются из тела с мочой? Кроме того, было установлено, что когда температура тела у медведя значительно понижается, его начинает бить дрожь. И продолжается это от двух дней до недели — пока температура не придет в норму.

Однако больше всего удивило исследователей медвежье сердце. Дело в том, что, когда во время зимней спячки медведь делает глубокий вдох и выдох, его сердце в течение 10—20 с совсем не бьется. С чем это связано, ученые тоже пока ответить не могут.

Ученым давно известно, что все звери — от медведя до суслика, — впадающие в зимнюю спячку, регулярно ворочаются в своих норах, пробуждаясь от глубокого сна. А ведь во время этих движений сжигается огромное количество так необходимой животному энергии.

В связи с этим явлением у исследователей появился особый интерес к сусликам, в частности к калифорнийским, которые неделями валяются с температурой тела 5 °С, и целых полгода их сердце стучит с периодичностью всего два удара в минуту.

Однако раз в неделю, как по команде, они просыпаются. И конечно же, в это время температура их тела увеличивается. Причем до целых 37 °С! Если подсчитать, то окажется, что на эти пробуждения животное тратит около 80 % запасенной энергии. Безусловно, это ужасное расточительство. К чему оно?

Чтобы ответить на этот вопрос, американские биологи провели наблюдение над этими зверюшками, взяв в качестве подопытных экземпляров 31 суслика, каждому из которых прикрепили миниатюрные температурные датчики. Когда измученные животные впали в зимнюю спячку, им ввели один из углеводов, который повышает температуру тела у бодрствующих зверьков. Но это никак на спящих сусликов не подействовало. Однако, когда они начали просыпаться, температура их тела тут же повысилась, словно им ввели инъекцию накануне.

В связи с этими результатами напрашивался единственный вывод: когда животное спит, его иммунная система полностью отключается и не реагирует на раздражители.

Но такая ситуация чревата для суслика серьезными последствиями: в его организме во время сна могут появиться болезнетворные паразиты. Поэтому, чтобы избежать этого, суслик просыпается и «включает» свой иммунитет. Впрочем, может, у животных для этих регулярных «побудок» имеются и другие причины?

Кто впадает в спячку?

Зимняя спячка – очень интересный и сложный процесс, заслуживающий нашего внимания и наблюдений. В зимнюю спячку впадают животные, проживающие, в своем большинстве, в умеренном климате (теплое лето и холодная зима). Для многих животных спячка является единственным способом выживания во время морозной зимы, так как в это время им очень сложно добыть себе питание.

Во время зимней спячки (или гибернации) у животного замедляются процессы жизнедеятельности и обмена веществ, а также пульс и частота дыхания. Животное начинает готовиться к спячке за несколько месяцев до начала холодов. Перед спячкой он накапливает жир для того, чтобы пережить этот сложный период.

Существует также оцепенение и анабиоз, характеризующиеся более крепким сном и еще большим замедлением внутренних процессов.

На первом месте в этом рейтинге стоит, конечно же, всем известный медведь. Однако, оказывается, только три вида медведей впадают в спячку (бурый, черный и гималайский). Остальные же медведи (в том числе, белые) в спячку не впадают.

Сон медведя не такой крепкий, как у других животных, впадающих в спячку. Медведь спит чутко и поверхностно. Температура тела практически не понижается, и все внутренние процессы работают в привычном ритме. Однако, будить медведя в спячке крайне не рекомендуется. Разбуженный медведь очень агрессивен, зол и опасен. Часто медведь просто шатается по лесу, расходуя свою накопленную до зимы энергию и теряя свои жировые запасы. Такие медведи называются «шатунами».

За время спячки медведь может потерять до половины собственного веса.

Ежи не делают запасов на зиму, так как питаются, преимущественно, насекомыми. Поэтому им приходится запасаться жиром в летний сезон, а зимой спать. К зиме (в октябре) ежи жиреют и впадают в спячку, находя себе убежище в густых кустах, углублениях почвы, засыпанных опавшей листвой, среди лесного хвороста. Просыпается еж только с прекращением заморозков.

3. Суслик.

Суслики относятся к животным, которые очень долго могут пребывать в спячке, до 9 месяцев в году. После пробуждения, у них наступает чаще всего непродолжительный период бурной активности.

Не все летучие мыши впадают в спячку. Это напрямую зависит от климата и среды обитания. Если температура в районе обитания рукокрылых падает зимой ниже нуля, они либо впадают в спячку в пещерах или других защищенных местах, либо мигрируют в более теплые места. Спячка напоминает глубокий сон, при котором сердцебиение едва заметно, а дыхание замедляется до одного вдоха-выдоха за 5 мин. У активного зверька температура тела составляет 37-40° C, во время спячки же она опускается до 5°C.

Все сурки, независимо от вида, впадают в зимнюю спячку.

Исследования показали, что сурки предпочитают растения, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, более высокая концентрация которых в жировой ткани спящих животных помогает им переносить во время зимней спячки более низкие температуры. К концу лета сурки накапливают до 800-1200 г жира, что составляет до 20-25 % их веса. Во время спячки жизненные процессы у сурков почти замирают: температура тела падает с 36-38 до 4,6-7,6 °C, дыхание замедляется до 2-3 вдохов в минуту вместо нормальных 20-24, а сердцебиение — до 3-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки не питаются и почти не двигаются, существуя за счет запасов накопленного жира. Однако, поскольку расходы энергии во время спячки низкие, весной сурки нередко просыпаются достаточно упитанными, с запасом 100-200 г жира.

На зиму барсуки погружаются в сон. Так же, как у медведей, он почти не сопровождается понижением температуры тела и замедлением основных жизненных функций. К осени барсук накапливает значительные запасы подкожного жира, так что вес его увеличивается чуть ли не вдвое. Ко времени залегания нора его уже вычищена, гнездовая камера наполнена свежей подстилкой, входные отверстия барсук, залезая последний раз в нору, забивает землей и листьями. Если на зиму в одном общем «барсучнике» залегает несколько зверей, то каждый спит в отдельной гнездовой камере. Звери перестают появляться на поверхности после выпадения первого снега. Весной они пробуждаются с началом активного снеготаяния, когда среднесуточная температура переходит нулевую отметку.

Австралийская ехидна плохо приспособлена не только к холоду, но и к жаре, поскольку у неё нет потовых желез, а температура тела очень низкая — 30-32 °C. При жаркой или холодной погоде она становится вялой; при сильном похолодании впадает в спячку продолжительностью до 4 месяцев. Запасы подкожного жира позволяют ей при необходимости голодать месяц и более.

С началом осенних ночных заморозков тушканчики впадают в спячку в глубоких норах с несколькими зимовочными камерами, запасов на зиму они не делают.

9. Холоднокровные.

Холоднокровные позвоночные животные: земноводные (лягушки, тритоны), пресмыкающиеся (ящерицы, змеи), и рыбы при наступлении холодов, впадают в анабиоз (или оцепенение), при котором все внутренние процессы замедляются настолько, что иногда животное можно принять за мертвое. Зимнее оцепенение наступает у них при понижении температуры окружающей среды. Животные прячутся в укромных местах (в норах, под корягами) и впадают в оцепенение до наступления весны.

Другой вид оцепенения – «летнее оцепенение». В него впадают животные – жители жарких стран, при выгорании растительности. Например, степные черепахи при летнем оцепенении «высыхают», то есть, теряют очень много воды. В зимнюю же спячку впадают следующие виды черепах: средиземноморская, среднеазиатская, черепаха Германа и зубчатая черепаха.

Большое количество насекомых тоже впадает в спячку или анабиоз. У насекомых этот процесс носит название «диапауза». Перед началом холодов они находят себе укромные места, прячутся в землю, под кору деревьев, забиваются в углы и трещины и впадают в глубокий сон. Например, пауки, жуки и бабочки прячутся на зиму под корой деревьев или пней, пчелы зимуют в дуплах.

Как бы то ни было, с началом весны и приходом тепла, все эти животные оживают, пробуждаются от крепкого сна, покидают свои теплые зимние убежища для того, чтобы начать новый цикл своей жизни.

Читайте и комментируйте наши материалы прямо сейчас! Делитесь своим мнением, нам очень важно знать, что именно Вам нравится на нашем портале! Оставляйте отзывы, делитесь ссылками на сайт в социальных сетях и мы постараемся удивлять вас еще более интересными фактами и открытиями! Уделив всего лишь пять минут времени, Вы окажете неоценимую поддержку порталу и поможете развитию сообщества ЗООГАЛАКТИКА!

Спячка животных

Летнее тепло и разнообразие кормов обеспечивают все живые организмы необходимыми жизненными силами. Но в большинстве уголков мира на смену тёплому и плодородному сезону приходят неблагоприятные условия. Поэтому некоторые представители фауны впадают в спячку, чтобы пережить продолжительные морозы, дожди, засуху и прочие природные явления.

Что такое спячка у животных

Спячкой (или по-научному анабиозом) называется особое состояние организма, во время которого все процессы жизнедеятельности замедляются. Животное впадает в оцепенение, полностью прекращаются умственная и двигательная активность. Понижается температура тела и снижается скорость обмена веществ. Такая адаптация помогает живым организмам пережить неблагоприятные периоды, сохранив при этом здоровье и жизнь.

Спячка животных может длиться несколько дней или месяцев. Иногда состояние оцепенения продолжается всего несколько часов. Сроки напрямую зависят от внешних факторов, таких как температура, наличие корма, времени года и прочих условий. А также от вида и возраста животного. Во время спячки бывают периоды, когда процессы жизнедеятельности частично восстанавливаются. Повышается температура тела и ускоряется обмен веществ. В это время организм животного питается за счёт внутренних резервов, которые звери успевают накопить перед анабиозом.

Но и у этого природного процесса есть свои недостатки. Представители фауны часто погибают во время сна от голода (недостатка жировых отложений), удушья, нарушения терморегуляции, наводнения, пожаров и прочих причин. Например, если нору или дупло, где спит животное засыпает землёй, то содержание кислорода резко понизится. Из-за этого процессы метаболизма критически замедляться, и зверь погибнет.

После зимней спячки некоторые животные погибают из-за отмирания мышечной ткани. Так как во время сна без движения мышцы могут атрофироваться.

Но самой частой причиной гибели являются природные враги и человек. Беззащитное животное во время спячки не может убежать и становится лёгкой добычей.

Почему животные впадают в спячку

Для большинства живых организмов анабиоз — это способ выживания в негативных условиях. Когда наступает засуха или морозы многие животные впадают в состояние оцепенения и спокойно переносят неблагоприятные периоды. Также животные засыпают при отсутствии корма. Некоторые звери заготавливают продукты с большим сроком хранения и во время спячки просыпаются и поедают запасы.

Звери узнают о необходимости готовиться к спячке по природным изменениям. Как только температура начинает понижаться, а световой день становится короче, звери начинают активную подготовку. Сигналами для летнего сна принято считать резкое повышение температуры и отсутствие осадков. Животные ищут укромное место, запасают корм или наедают жировые прослойки. Период подготовки называется фотопериодизм.

То есть спячка для представителей фауны является защитной функцией, которая позволяет пережить неблагоприятные, погодные, сезонные или пищевые условия.

Какие животные впадают в спячку

Чтобы комфортно пережить неблагоприятную пору, некоторые звери делают зимние кормовые запасы, а другие животные обходятся без еды и выживают благодаря жировым накоплениям. Большинство видов готовится ко сну в течение всего периода бодрствования.

Список животных, которые впадают в спячку зимой:

В зимний анабиоз «диапаузу» впадают практически все насекомые. Процессы в организме практически прекращаются. Большинство насекомых замерзает, а потом оттаивает с приходом тепла.

Такие животные, как коала и утконос, засыпают с похолоданием и просыпаются при повышении температуры. Они могут несколько раз просыпаться, а потом снова засыпать.

Виды спячек у животных

Анабиоз — это уникальный природный процесс, который не изучен до конца. Учёные выдвигают различные гипотезы относительно состояния оцепенения и подготовительного периода. Различают несколько видов сна по продолжительности.

У представителей фауны, которые находятся в анабиозе, наблюдается уменьшение сердечных сокращений, понижение температуры тела и интенсивности дыхания. В некоторых случая дыхание становиться поверхностным или пропадает. Такие периоды могут длиться от 1–2 минут до часа. Нарушения биоритмов могут быть связаны с физиологическими особенностями или понижением уровня кислорода в организме.

Выходить из спячки животные начинают постепенно, особенно если она длилась больше 1 месяца. После долгого сна резервы организма находятся на грани истощения, поэтому в это время животных необходимо усиленное питание. Звери стараются поедать сочные корма, чтобы восполнить количество жидкости в организме, тем самым ускорить восстановление.

Тем животным, которые провели в состоянии сна всего несколько дней, просыпаться намного проще, так как организм не испытывает недостатка в питательных веществах, а мышцы не успевают атрофироваться.