какие животные являются обладателями наибольшего числа генов

У кого самый большой геном и почему это интересно?

У кого самый большой геном и почему это интересно?

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Все живые существа, от людей до червей и бактерий, имеют геномы. У кого же самый маленький, а у кого самый большой геном? Было бы логично, если бы размер зависел от уровня развития вида (или хотя бы от его габаритов), но это совершенно не так.

Конкурс «био/мол/текст»-2019

Эта работа опубликована в номинации «Школьная» конкурса «био/мол/текст»-2019.

Генеральный спонсор конкурса и партнер номинации «Сколтех» — Центр наук о жизни Сколтеха.

Спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Спонсором приза зрительских симпатий выступила компания BioVitrum.

Будь вы человек, крыса, помидор или бактерия, каждая ваша клетка имеет ДНК. ДНК — это записанная на специальном «языке» информация. Клетка как бы «читает» ДНК и делает то, что в ней записано. «Алфавит» состоит всего из четырех букв: A (аденин), T (тимин), G (гуанин) и C (цитозин). Каждый участок ДНК, отвечающий за выработку какого-то белка, называют гéном. Всю ДНК, находящуюся в клетке, называют генóмом, и соответственно, чем больше геном — тем больше ДНК находится в ядре.

В этом исследовании мы как раз и посмотрим на размеры генома разных животных и растений.

Масса ядерной ДНК измеряется в пикограммах (пг), это очень маленькая величина. Один пикограмм равен одной триллионной грамма! Размер генома в пикограммах называется C-value, он используется для сравнения размеров геномов разных видов.

Проведение исследования

Мы можем узнать геном человека — а будет ли он самым большим? Насколько велик самый большой геном? Насколько он больше, чем самый маленький?

Исследование можно провести несколькими способами:

Хотелось бы найти данные по самому крупному млекопитающему в мире, синему киту, однако в базе данных их в настоящее время еще нет (сообщается о том, что геном синего кита был впервые расшифрован только в 2018 году [1]). Так что в таблице привожу данные по геному гренландского кита.

А вот что интересно: комментарии по геному амебы Polychaos dubium. Ранее считалось, что это был наибольший из известных геномов. В настоящее время (с 2010 года) данные оспорены. Измерения для амебы дубии и других простейших (которые, как сообщалось, имеют очень большие геномы), проводились в 1960-х годах с использованием грубого биохимического метода, который в настоящее время считается ненадежным для точного определения размера генома. Метод использует целые клетки, а не изолированные ядра, и поэтому включает не только ДНК из других частей клетки вне ядра (то есть из митохондрий и пластид), но и ДНК из организмов, съеденных амебами. Также некоторые виды являются многоядерными (то есть они имеют более одного ядра на клетку). Точность оценок размера генома Polychaos dubium сегодня ставится под сомнение, учитывая, что родственный вид, Amoeba proteus, который, как сообщалось, имел размер генома 300 пг, на самом деле, по новым измерениям, имеет геном на порядок меньше, чем считалось ранее. Если такая же ошибка измерения присутствует и для амебы дубии, то ее геном будет в 10 раз меньше того, что считалось раньше (то есть 67 пг вместо 670). Поэтому данные по этой амебе в таблице не привожу.

Для большинства организмов в базе данных имеются различные значения C-value (о расхождении значений есть примечание и в самой базе данных). Это объясняется тем, что исследования генома могут проводиться различными методами. Поэтому в таблице у животных указаны крайние значения C-value — самое большое и самое маленькое (при наличии нескольких значений).

Теперь можно составить таблицу данных.

В таблице находятся также несколько геномов грибов и прокариот, для наглядности.

Размер некоторых геномов

| Царство | Организм | C-value | Примечание | Фото |

|---|---|---|---|---|

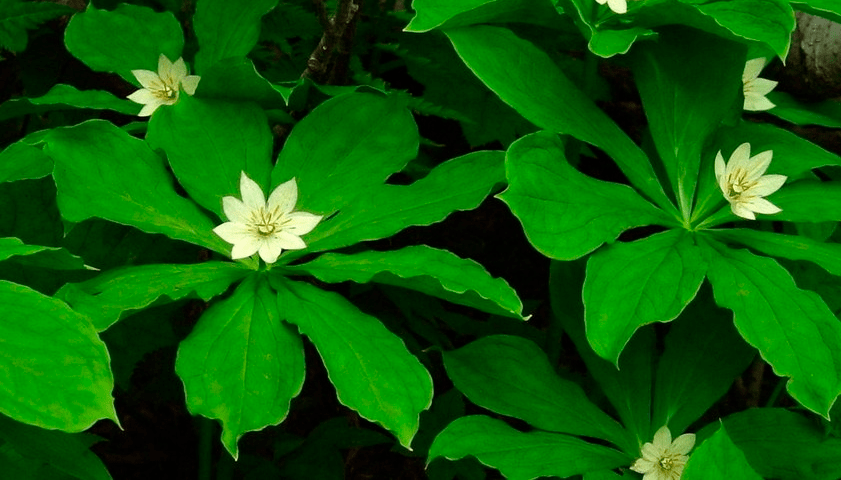

| Растения (мелантиевые) | Paris japonica, японский вороний глаз | 152,2 | Самый большой из известных геномов среди растений (и вообще в целом). |  |

| Растения (псилотовидные) | Tmesipteris obliqua, папоротник | 150,61 | Эндемик восточной Австралии, самый большой геном среди папоротников [2]. |  |

| Животные (рыба) | Protopterus aethiopicus, мраморная двоякодышащая рыба | 132,83 | Наибольший из известных геномов позвоночных. |  |

| Растения (лилейные) | Fritillaria assyrica, рябчик ассирийский | 130,00 | Примечателен очень большим геномом. |  |

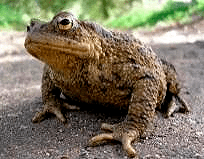

| Животные (земноводное) | Bufo bufo, обыкновенная жаба, или серая жаба, или коровница | 5,82–7,75 | Считается самой крупной жабой в Европе. |  |

| Животные (млекопитающее) | Mus musculus, домовая мышь | 2,45–4,03 | Распространены по всему миру и являются одним из самых многочисленных видов млекопитающих. |  |

| Животные (млекопитающее) | Pan troglodytes, обыкновенный шимпанзе | 3,46–3,85 | Шимпанзе считаются самыми близкими родственниками человека. |  |

| Животные (млекопитающее) | Canis lupus familiaris, собака | 2,80–3,54 | Собаки понимают и различают много слов и жестов, у них очень развитый интеллект. |  |

| Животные (млекопитающее) | Homo sapiens, человек | 3,5 | Разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором не только для человека, но и для планеты. |  |

| Животные (млекопитающее) | Domestic cat, кошка | 2,86–3,45 | Котики всегда были и будут самыми популярными на YouTube. |  |

| Животные (пресмыкающееся) | Boa constrictor, удав обыкновенный | 1,75–3,15 | Эти рептилии яйцеживородящие. |  |

| Животные (млекопитающее) | Balaena mysticetus, гренландский, или полярный, кит | 2,93 | Считается рекордсменом-долгожителем среди млекопитающих. |  |

| Животные (насекомое) | Solenopsis invicta, огненный муравей | 0,62–0,77 | Обладает сильным жалом и ядом, чьё действие сходно с ожогом от пламени (отсюда и их название). |  |

| Животные (насекомое) | Bombyx mori, тутовый шелкопряд | 0,52–0,53 | Это насекомое полностью зависит от человека: гусеница сама не добывает себе пищу, бабочка утратила способность летать (незачем) и питаться самостоятельно. |  |

| Животные (рыба) | Tetraodon nigroviridis, тетраодон нигровиридис, также тетраодон зеленый, или зеленая пятнистая фугу | 0,35–0,51 | Наименьший из известных геномов позвоночных. |  |

| Растения (ивовые) | Populus trichocarpa, тополь волосистоплодный | 0,480 | Первый секвенированный геном дерева. |  |

| Животные (насекомое) | Apis mellifera, медоносная пчела | 0,17–0,35 | Стала третьим после дрозофилы и комара насекомым, геном которого известен. |  |

| Растения (капустные) | Arabidopsis thaliana, резуховидка (резушка) Таля | 0,157 | Первый секвенированный геном растений (2000). |  |

| Животные (насекомое) | Drosophila melanogaster, фруктовая мушка, дрозофила фруктовая, плодовая мушка | 0,12–0,21 | Стала одним из основных модельных организмов, особенно для биологии развития. |  |

| Грибы (аскомицеты) | Cenococcum geophilum, ценококкум | 0,18 | Считается самым распространенным образующим микоризу грибом в мире. |  |

| Животные (нематода) | Caenorhabditis elegans (C. elegans) | 0,08–0,1 | Первый из расшифрованных геномов многоклеточного организма, декабрь 1998. |  |

| Растения (плауновидные) | Selaginella selaginoides, плаунок | 0,08 | Еще один рекордсмен с одним из самых маленьких геномов. |  |

| Растения (пузырчатковые) | Genlisea tuberosa, генлисея | 0,06 | Самый маленький геном среди растений. Плотоядный эндемик Бразилии. |  |

| Грибы (базидиомицеты) | Amanita muscaria Koide, мухомор красный | 0,04 | Ядовитый психоактивный гриб. |  |

| Грибы (базидиомицеты) | Pleurotus ostreatus, вешенка обыкновенная | 0,036 | Относится к т.н. хищным грибам и способна парализовывать и переваривать нематод, таким образом получая азот. |  |

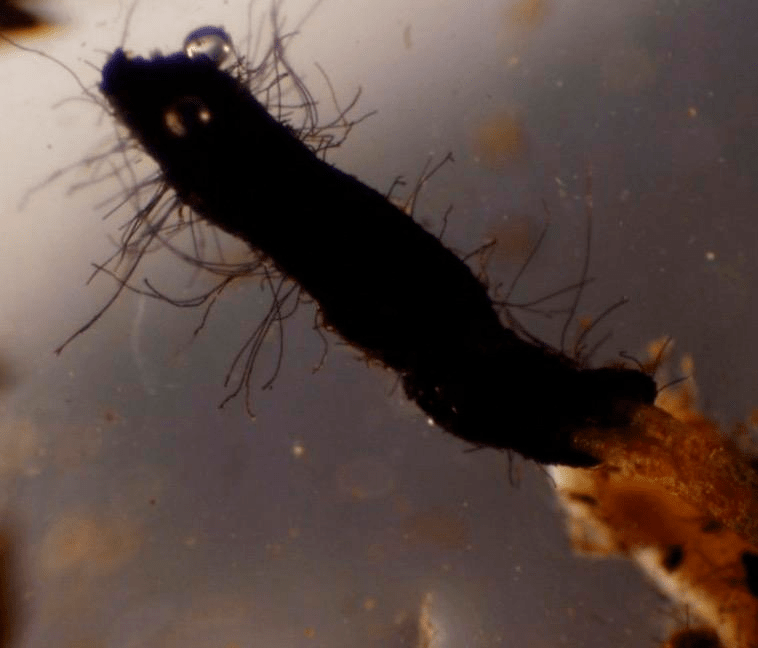

| Животные (нематода) | Pratylenchus coffeae | 0,02 | Самый маленький из известных геномов животных. |  |

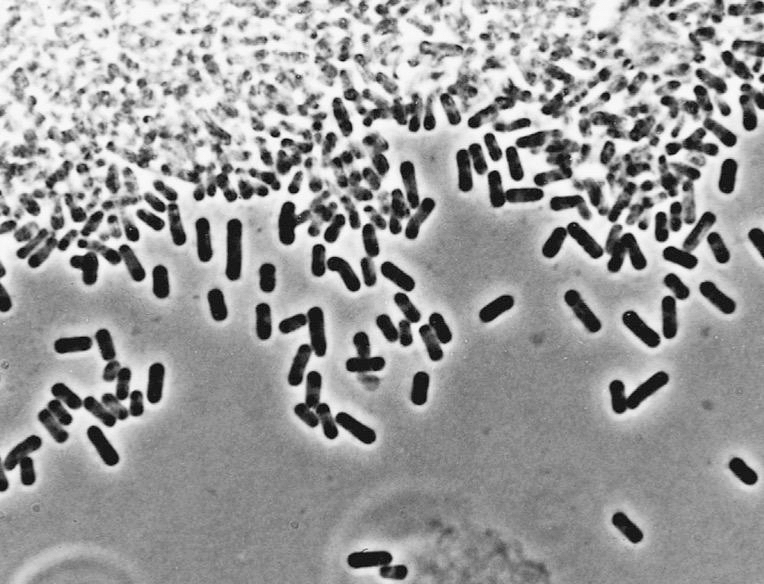

| Бактерии (протеобактерии) | Sorangium cellulosum, почвенная бактерия | 0,013 | Имеет необычно большой геном, крупнейший бактериальный геном, секвенированный на сегодняшний день. |  |

| Грибы (аскомицеты) | Ansenula polymorpha | 0,009 | Дрожжи с необычными характеристиками, используются для производства протеина в фармацевтической индустрии. |  |

| Бактерии (протеобактерии) | Carsonella rudii | 0,00018 | Одноклеточный симбионт. Геном примерно втрое меньше, чем у самого короткого клеточного генома из всех известных, это уже сопоставимо с длиной генома у вирусов. |  |

Интересно искать крайности! Найти самый большой и самый маленький геномы, узнать, кому они принадлежат. Но самое интересное — это сравнивать совершенно разные организмы и смотреть на разницу их геномов, и результаты иногда бывают действительно очень неожиданные!

Итак, у кого же самый большой и самый маленький геном?

Результаты могут показаться неожиданными. Самый большой геном, оказывается, вовсе не у человека, и не у кита.

Оказалось, что и самый большой, и самый маленький геномы среди позвоночных принадлежат рыбам! Мраморной двоякодышащей рыбе (самый большой геном) и зеленой пятнистой фугу (самый маленький геном).

Хотелось бы отметить, что самый-самый маленький геном принадлежит бактерии Carsonella rudii — ее геном наименьший, но далее мы будем рассматривать всё-таки геномы организмов покрупнее.

В целом среди всех животных:

Рисунок 1. Pratylenchus coffeae

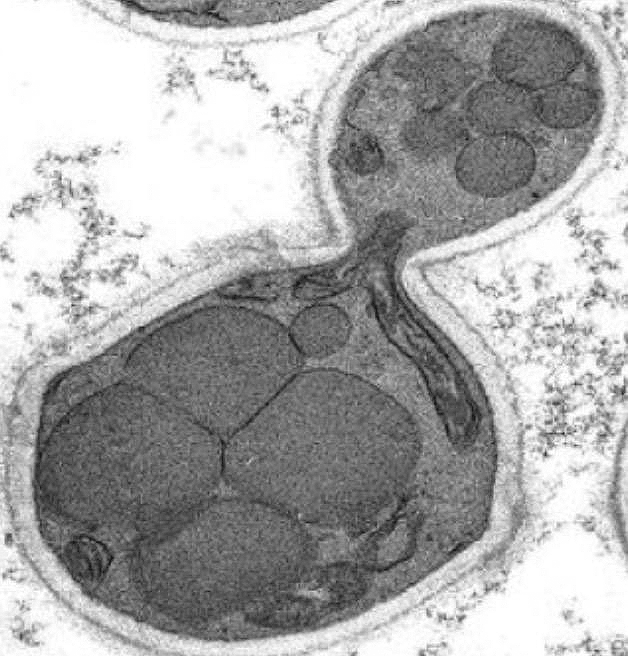

Рисунок 2. Protopterus aethiopicus

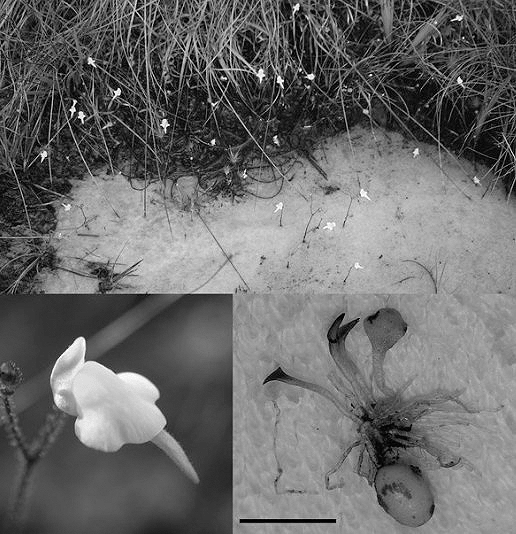

Рисунок 3. Genlisea tuberosa

Рисунок 4. Paris japonica

Получается, что наибольший известный геном принадлежит не животному, а растению! Оно называется японский вороний глаз (Paris japonica), а вот самый маленький геном имеет животное! Это растительно-паразитарная нематода (Pratylenchus coffeae). Как же так? Казалось бы, ведь растения ведут не такую уж и сложную жизнь, но вот именно их представитель является рекордсменом! Такой удивительный факт называется C-парадоксом. То есть C-парадокс — это отсутствие корреляции между физическими размерами генома и сложностью организмов.

Японский вороний глаз — это покрытосеменное (как и генлисея, кстати); и до недавнего времени другие виды растений с гигантскими геномами (более 100 миллионов т.п.н.) были обнаружены только среди покрытосеменных. Однако недавно открыли, что у папоротника Tmesipteris obliqua (эндемика восточной Австралии) также имеется огромный геном [2], и это — надежное доказательство того, что гигантские геномы развивались независимо друг от друга более одного раза по всему растительному миру.

Наибольший и наименьший C-value у растений различаются почти в 2400 раз. А вот у животных они различаются более чем в 6500 раз.

А теперь давайте поговорим о такой интересной особенности, как полиплоидность, и чем она выгодна.

Полиплоидность

Количество ДНК, содержащейся в клетке, огромно. Например, размер человеческого генома — 3,5 пг, хотя, как мы убедились, по сравнению с размерами других геномов это не так уж и много. И если напечатать его как книгу, то получится 1000 книг по 1000 страниц каждая! Даже такой относительно «небольшой» геном ужасно запутывается (как наушники в кармане). Поэтому, чтобы клетке было удобно с ним работать, существует такая вещь, как хромосомы. Хромосома — это очень сильно укомплектованная ДНК. ДНК накручивается на определенные белки и уже не запутывается. У каждого организма строго определенное количество хромосом (если нет хромосомных заболеваний). У человека 46 хромосом, но это двойной (2n) набор. То есть в клетке у каждой хромосомы есть своя копия, содержащая аналогичные гены (например, в одной хромосоме ген отвечает за светлые волосы, а в другой — за темные). Если же в клетке нет копий хромосом, то это гаплоидный (n) набор. Бывает также и полиплоидный набор — это когда каждая хромосома имеет больше двух копий (3n, 4n, 5n, 6n, 8n). Полиплодия возникает в результате неправильного расхождения хромосом во время деления клетки, но мы сейчас не будем вдаваться в такие подробности.

Полиплоиды очень часто встречаются в растительном мире, но вот среди животных их очень мало. Один и тот же вид растения может иметь разный набор хромосом. Например, триплоидная (3n) осина имеет более мощное развитие и высококачественную древесину по сравнению с диплоидной. Вообще полиплоиды у лиственных имеют большую хозяйственную и селекционную ценность. Также почти все культурные растения полиплоиды, так как они более выносливые, их плоды крупнее, они выше.

Но вот почему растения-полиплоиды лучше диплоидов?

На самом деле все, конечно, сложнее. Действительно, многие полиплоиды очень эволюционно успешны — но это не благодаря тому, что они могут производить больше белков, а благодаря тому, что повышается пластичность, появляются возможности для новых функций (из двух дуплицированных генов один начинает делать что-то немного другое). — Ред.

А зачем вообще знать размер генома?

Нам нужно знать, сколько ДНК находится в геноме, прежде чем ее можно будет секвенировать (то есть определить последовательность тех самых четырех букв: A, T, G, C). Также от размера генома зависит стоимость его секвенирования. Секвенировав ДНК, можно работать с ней в любой генетической библиотеке. В том числе размер генома используют в сравнительных исследованиях эволюции самого генома.

Ну а вообще, если наука сможет подробнее изучить геном, то можно будет предположить, каков минимальный нужный набор генов в геноме для жизни. Тогда можно будет создавать простые организмы с минимальным геномом для выработки нужных для человечества веществ. Хотя, конечно, это в современном мире уже делается, но, возможно, так будет экономнее, если точно знать минимальный необходимый размер генома и в него встроить гены для выработки нужного вещества и большей устойчивости. Но главное при этом — не сделать мегакрутого опасного неубиваемого организма, естественно.

Таким же образом, зная, существует ли вообще верхний предел в размере генома, можно селекционировать или создавать растения, которые будут максимально плодородны и неприхотливы, ведь человечеству уже сейчас не хватает пищи, а количество людей растет, и с каждым годом вопрос становится все актуальнее.

Можно создавать совершенно новые экосистемы вместо распахивания полей, где будут расти только ГМ (генномодифицированные) растения, в почве будут содержаться ГМ-бактерии, вырабатывающие нужные растениям вещества, и тогда не понадобятся удобрения! Но всё, к сожалению, не так просто, ведь надо очень аккуратно вносить какие-то ГМО в природу, чтобы не случилась экологическая катастрофа.

По поводу верхнего предела размера генома уже было высказано мнение некоторыми исследователями. Они предполагают, что существует ряд эволюционных сил, которые предотвращают расширение геномов намного выше 150 пг, и это привело к предположению, что верхний предел уже, возможно, был достигнут [4].

Итоги

Приходится признать, что размер генома поразительно не связан со сложностью устройства организмов. Современная наука пока не может понять, почему это именно так. Но, возможно, в будущем это станет известно.

Хотя есть и общие зависимости. Эукариоты (живые организмы, клетки которых содержат ядро) имеют в среднем геномы больше, чем прокариоты (живые организмы, клетки которых не содержат ядро). Позвоночные животные имеют в среднем геномы больше, чем беспозвоночные. Но есть исключения, которые пока никто не может объяснить! Будем надеяться, что наука сможет ответить на эти вопросы, потому что они, возможно, откроют нам глаза на то, чего мы пока не понимаем. Почему появился C-парадокс? Да и парадокс ли это вообще? Может быть, мы просто не замечаем какой-то логики? Ведь любая вещь должна иметь объяснение. Если это станет ясно, наверняка появятся какие-то интересные эволюционные открытия.

Бремя большого генома

Наталья Резник,

кандидат биологических наук

«Химия и жизнь» №6, 2019

Уменьшается геном и у тропических мангровых деревьев, которые растут на границе между морем и сушей, в зоне приливов и отливов

Геном — это судьба. Причем участь организма — его внешний вид, физиологию и экологию — определяет не только качество ДНК, но и ее количество. Эту зависимость изучали, изучают и будут изучать. Интересно ведь измерить геном и сразу что-то узнать о его обладателе.

Больших геномов мало

Сначала договоримся о терминах. Геном — это хромосомная ДНК. Однако в организме есть клетки с разным количеством хромосом: в гаплоидных клетках — одинарный набор, в диплоидных — двойной, в полиплоидных — наборов несколько. Половые клетки всегда гаплоидны, остальные клетки в организме животного обычно диплоидны, хотя бывают и редкие исключения: европейские съедобные лягушки, например, — триплоиды. Чаще всего полиплоидия встречается у растений. Когда речь заходит о размерах генома, то имеют в виду количество ДНК в гаплоидном клеточном ядре. ДНК у нас, как все помнят, — двухцепочечная молекула, двойная спираль, и снизана она из спаренных азотистых оснований нуклеотидов. Длину молекулы выражают в количестве этих пар, по-английски base pair. Отсюда пошли такие единицы измерения длины генома, как килобаза (Кб) — тысяча пар оснований, мегабаза (Мб) — миллион пар и гигабаза (Гб) — миллиард пар оснований. ДНК имеет вес, и размер генома можно также выразить в пикограммах (пг). Молекула длиной 978 Мб весит 1 пг (10 −12 г).

Растения вышли на сушу 450–470 млн лет назад и образовали четыре большие группы, которые сохраняются по сей день. Это мхи; плауновидные — внешне они похожи на мхи, но у них уже есть настоящая сосудистая система; хвощи и папоротники; голосеменные (хвойные, гинкго и саговники) и покрытосеменные (цветковые) растения.

Самый маленький из известных геномов наземных растений принадлежит плотоядному бразильскому эндемику Genlisea tuberosa (0,06 пг, 61 Мб). Самый крупный геном также достался цветковым растениям. Японский вороний глаз — обладатель 148,8 Гб (152,2 пг) ДНК (рис. 1).

Рис. 1. Paris japonica — обладатель самого большого генома среди наземных растений, а Genlisea tuberosa (справа) — самого маленького. На фотографиях показаны цветок генлисеи и целое растеньице, выкопанное из земли. Хорошо видны клубенек, из-за которого вид получил название tuberosa, и пучок подземных листьев

Геномы наземных растений много лет исследуют специалист Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) Илиа Лейч и ее коллеги. Ученые подразделяют геномы на очень маленькие (менее 3–5 пг), средние (менее 14 пг), большие (более 14 пг) и гигантские (более 35 пг). Большие и гигантские геномы у наземных растений встречаются очень редко, хотя в ходе эволюции они возникали не раз. Геномы крупнее 100 Гб есть у покрытосеменных и у папоротников. Однако распределение геномов по величине в этих группах различается. У покрытосеменных преобладают маленькие и средние геномы, а у папоротников даже самый мелкий из известных геномов (748 Мб у плавающего папоротника Azolla microphylla) примерно в десять раз больше, чем самый маленький геном покрытосеменных. Крупнейший и мельчайший геномы у папоротников различаются в 94 раза, а у покрытосеменных — в 2400 раз.

У голосеменных геномы в среднем крупнее, чем у других групп наземных растений, и распределение размеров более равномерное, нет резкого перекоса в сторону мелких и очень мелких. Средний размер генома голосеменных около 18 пг, а разница между самым большим и самым маленьким кратна 16.

Геном растет двумя путями: в результате полиплоидии — удвоения всего хромосомного набора, которое может происходить неоднократно, и накопления периодических повторов ДНК. Чаще всего это — последовательности ДНК (транспозоны), которые умеют себя копировать и встраивать копии в разные места генома, отчего он и увеличивается. Наряду с умножением числа транспозонов происходит их вырезание из генома, так что его итоговый размер зависит от интенсивности обоих процессов. Ученые предполагают, что разрастанию геномов существует естественный предел, который составляет около 150 Гб.

Но в целом мелкие геномы преобладают, причем не только у растений, но и у всех эукариот. Есть несколько гипотез, которые объясняют такой перекос. Двумя нас одарили американские исследователи, в команде которых выступает сотрудник Стэндфордского университета, молекулярный биолог и физик Дмитрий Александрович Петров. Он окончил Физтех, защитил диссертацию и уехал покорять Америку. Коллеги нередко критикуют его за категоричность суждений, не всегда подкрепленную фактами, однако Илиа Лейч с ним сотрудничает.

Петров и его коллеги проанализировали геномы 126 видов, принадлежащих к 20 основным систематическим группам эукариот, и пришли к выводу, что скорость изменения размера генома пропорциональна его величине, значит, именно большие геномы должны меняться быстрее. Если так, то они часто уменьшаются, а мелкие геномы редко увеличиваются. Потому-то мелких геномов гораздо больше, чем гигантских.

Помимо этой модели, исследователи предложили гипотезу «ограничений большого генома», которая основана на анализе геномов представителей 761 рода покрытосеменных растений. Чем больше геном, тем медленнее он удваивается, а пока вся ДНК не удвоится, клетка не поделится. Из-за этой неспешности крупногеномные растения растут и развиваются медленно. Большим геномам нужно много азота и фосфора, которые входят в состав нуклеиновых кислот, поэтому на бедных почвах виды с большим геномом не вырастут. И видообразование у них редко происходит. При этом ученые считают, что направленного отбора против больших геномов нет. Просто они сохраняются лишь в условиях, когда воды и питательных веществ достаточно и можно расти не торопясь.

Согласно гипотезе ограничений, крупных геномов мало, потому что избыток ДНК мешает растению расти, распространяться и специализироваться. Посмотрим, как эти положения реализуются на практике.

Большой геном не любит экстрима

Поскольку большой геном замедляет клеточное деление и рост растения, его размер влияет на адаптацию. Примером тому служат кукуруза и ее близкий дикий родственник теосинте. Индейцы издавна возделывали кукурузу и в долинах, и на больших высотах, а теосинте росла в горах еще 60 тысяч лет назад. Американские и немецкие исследователи под руководством профессора Калифорнийского университета в Дэвисе Джеффри Росса-Ибарры обнаружили, что чем выше растет кукуруза, тем меньше у нее геном. Так, у местных сортов кукурузы, растущих на побережье Центральной и Южной Америки, размер генома составляет около 3200 Мб, а на высоте 3000 м — всего 2700 Мб. Для теосинте наблюдается та же закономерность. Различия в размерах возникли за счет повторяющихся элементов. Наблюдая за ростом листьев кукурузы в лаборатории, ученые выяснили, что у растений с более крупным геномом клетки делятся медленнее, а скорость деления клеток негативно коррелирует со временем цветения. То есть крупногеномная кукуруза зацветает раньше, чем мелкогеномная. Весна приходит в горы позже, чем в долины, и цветки там должны распускаться позже, иначе они погибнут. Геномы высокогорной кукурузы измельчали, утратив некоторое количество повторов, и время ее цветения изменилось.

Уменьшается геном и у тропических мангровых деревьев, которые растут на границе между морем и сушей, в зоне приливов и отливов. Во время прилива мангровые леса затопляются морской водой, и деревьям приходится выдерживать высокую соленость, постоянные колебания уровня моря, тропическую жару и сильное ультрафиолетовое излучение. Для деревьев это маргинальная среда. Китайские исследователи из Университета Сунь Ятсена сравнили геномы четырех видов мангровых деревьев и 29 видов их близких родственников, ведущих «нормальную» жизнь. У некоторых из этих видов доля транспозонов в геноме приближается к 50%, а у мангровых деревьев не превосходит 10%. Максимальный размер мангрового генома — 1149 Мб, в то время как у их родственников средний размер генома составляет 1830 Мб, а максимальный — более 6000 Мб.

Экстремальные условия мангровых зарослей — не для больших геномов. Они предпочитают тучные поля, богатые азотом и фосфором, что и подтверждают наблюдения на старейшей в мире экспериментальной станции Ротамстед в Великобритании. В 1843 году Джон Беннет Лоус (1814–1900), владелец поместья Ротамстед, построил там первую в мире фабрику по производству искусственных удобрений. Подвигли его на это труды немецкого химика Юстуса фон Либиха (1803–1873) о сельскохозяйственной химии и азотных удобрениях. Но ученый свои изобретения не патентовал, а Лоус читал его статьи, изготавливал нитратные смеси и получал на них патенты. Чтобы испытывать новые удобрения, он и его партнер Джон Генри Гилберт и основали в Ротамстеде экспериментальную станцию. На ней растят не только сельскохозяйственные культуры. С 1856 года на овечьем пастбище площадью 2,8 га выращивают травы. Почва на пастбище была бедная и кислая. Экспериментаторы разделили его на участки и каждый удобряли определенной комбинацией минеральных или органических удобрений. Эксперимент «Парковая трава» — самое длительное непрерывное полевое исследование (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент экспериментального поля «Парковая трава», на котором исследовали влияние удобрений на плоидность геномов. Снимок сделан в мае, обратите внимание на четкие границы участков, которые вызваны различиями в скорости роста

Вот на это пастбище и пришла Илиа Лейч со своими коллегами из ботанических садов Кью и Лондонского университета Королевы Марии. На поле растет много видов, которые в естественных условиях имеют два или более уровня плоидности. В их число входят тысячелистник обыкновенный, лютик едкий, одуванчик лекарственный, некоторые злаки и бобовые. Оказалось, что полиплоидов больше на участках, удобренных азотом и фосфором. Средний размер геномов, имеющих несколько вариантов плоидности, составил 5,4 пг, а на контрольных, неудобренных участках — только 4 пг.

Поскольку крупногеномные растения такие неспешные и прихотливые, неудивительно, что они никудышные захватчики. Нашествие по-латыни — инвазия; инвазивным называют чужеродное растение, которое освоилось на новом месте и активно расширяет занимаемую территорию. Не всякое растение на это способно. Захватчики в целом выше, быстрее растут, плодовиты и успешно распространяются. Как правило, это однолетники, чаще злаки. У них крупные листья, эффективный обмен веществ, долгое цветение, они устойчивы к поеданию. Возможно, инвазивности благоприятствуют и небольшие геномы. У некоторых мелкогеномных растений чересчур маленькие семена, которые легко рассеиваются. У крупногеномных таких семян не бывает. Обладатели больших геномов — многолетники, они не так эффективно фотосинтезируют из-за меньшей плотности устьиц на листе и не растут на бедных почвах.

Если сравнить 128 наиболее известных инвазивных видов с неинвазивными представителями тех же родов, то окажется, что среди захватчиков чаще встречаются виды с геномами менее 1,4 пг, а геномов крупнее 14 пг нет совсем. Эта закономерность справедлива и для покрытосеменных растений, и для голосеменных (сосен), и даже для одноклеточных зеленых морских водорослей Caulerpa — благодаря сокращению размера генома три вида этого тропического рода прекрасно освоились в относительно прохладном Средиземном море.

В общем, обладатели мелких геномов могут быть сорными или инвазивными, хотя и не обязаны ими становиться, а для крупногеномных растений это поприще закрыто безоговорочно.

Если вид хочет освоить новые территории, он должен сократить геном. Европейский злак канареечник тростниковидный Phalaris arundinacea попал в Северную Америку и там прижился. У инвазивного канареечника геном меньше, чем у коренного европейского. Хотя разница невелика, всего 2,2%, ее оказалось достаточно, чтобы «новые американцы» стали расти быстрее. Специалисты Вермонтского университета, которые исследовали американский канареечник, полагают, что сокращение генома произошло в результате естественного отбора в ходе вторжения.

Бывают, однако, ситуации, когда растение оказывается в новых условиях, не сходя с места. Например — меняется климат. Ученые пока не знают, как повлияет размер генома на адаптацию растений к этим переменам. Если справедлива гипотеза ограничения крупных геномов, крупногеномные виды специализируются с трудом и риск исчезновения для них выше. Однако не будем забывать, что размер генома — не единственный механизм, который обеспечивает эволюционный успех.

Большому геному рот радуется

Выживание растения зависит не только от доступа к питательным веществам и благоприятного климата. Не будем забывать о травоядных. Влияет ли размер генома на пищевую привлекательность и поедаемость растений? Безусловно, да. С одной стороны, виды с геномами 25 пг — это медленно растущие многолетники. Такими растениями кролики, косули, коровы и другие травоядные интересуются меньше, чем быстрорастущими мелкогеномными видами. С другой стороны, в листьях крупногеномных видов больше азота, и они питательнее, что не может не привлекать животных. Британские исследователи предположили, что в местах интенсивного выпаса должны преобладать растения с мелкими геномами. Либо потому, что они быстрее восстанавливаются, либо потому, что травоядные выедают в основном крупногеномные питательные виды.

Местом проверки этой гипотезы стало поле Нэша в Силвудпарке. На этом поле с 1950-х годов обитают кролики, поэтому деревьев там нет, а растут преимущественно многолетние травы. В 1992 году кроличья вольница закончилась. Поле разделили на экспериментальные площадки, на которые выпускали кроликов, растительноядных насекомых и моллюсков (улиток и слизней) в разных комбинациях. Были и контрольные участки без травоядных. От насекомых избавлялись синтетическими инсектицидами, от моллюсков защищали гранулы метальдегида, а от кроликов — проволочная сетка. Спустя пять и восемь лет ученые определили биомассу видов, растущих на разных участках, а в 2015 году измерили их геномы.

Кролики не подкачали и подтвердили гипотезу британских ученых. На лужайках, где пасутся эти зверьки, преобладают растения с меньшим размером генома, чем на лужайках без кроликов. Тому может быть несколько причин. Безусловно, кроликам нравятся сочные, питательные растения. Крупногеномные виды богаче азотом и фосфором, и у них крупнее клетки, поэтому такие растения сочнее. Увеличение генома на 1 пг повышает вероятность попасть на зуб к кролику на 8%.

Одно из важнейших условий устойчивости к травоядным — скорость роста. Быстрее растут мелкогеномные растения, поэтому они скорее восстанавливаются после кроличьей трапезы, и на «кроличьих» участках их больше. Кроме того, у растений с небольшим геномом выше скорость фотосинтеза, и потому им проще синтезировать защитные вещества.

В отличие от кроликов, моллюски выедают мелкогеномные растения, оставляя крупногеномные. Уменьшение генома на 1 пг увеличивает опасность быть съеденным улиткой на 6,6%. У моллюсков имеются и другие предпочтения. Им нравится, когда растения не содержат химикатов и проросли из семян. Увы, травы на лужайках чаще размножаются вегетативно. Исследователи предположили, что на поле Нэша слизни и улитки специализируются на тех растениях и их частях, которые не нравятся кроликам. Улитки, в отличие от млекопитающих, перерабатывают целлюлозу, из которой сложены клеточные стенки растений, а в мелкогеномных листьях целлюлозы существенно больше.

Эффект насекомых обнаружить не удалось. Скорее всего потому, что они менее разборчивы и едят все подряд.

Размер генома оказался важным признаком, влияющим на предпочтения животных, что, в свою очередь, сказывается на структуре растительного сообщества. Эти взаимоотношения сложны и требуют дальнейшего изучения. Но одно можно сказать точно: большой у растения геном или маленький — все равно съедят.